Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

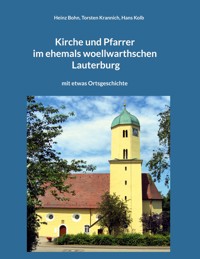

Im 1. Teil wird die Lauterburger Kirchengeschichte vor und nach der Reformation beschrieben, die auf woellwarthschem Gebiet um 1565 durchgeführt wurde. 1607 ließ Georg Wolf von Woellwarth im Zug des Neubaus der Schlossanlage in Lauterburg auch eine Kirche errichten. 1722 stiftete Barbara Elisabeth von Woellwarth eine eigene Pfarrei im Ort. Erster Patronatspfarrer war Magister Johann Christoph Scholl. Mit der Abdankung des letzten württembergischen Königs Wilhelm II. 1918 und der württembergischen Neufassung der Pfarrstellenbesetzungsrechte 1920 endeten die Patronatsrechte. Die bisherigen Inhaber durften ihre Rechte jedoch noch auf Lebenszeit ausüben. Mit dem Tod des letzten Patronatsherrn Konrad von Woellwarth 1952 endete das Patronats- und Pfarrstellenbesetzungsrecht endgültig. Der letzte Lauterburger Patronatspfarrer Johannes Schmitt amtierte von 1947 bis 1954. Im 2. Teil werden die Lauterburger Pfarrer sowie einige geschichtliche Ereignisse in Kirche und Ort beschrieben. Die eigenständige Pfarrstelle Lauterburg erlosch nach dem Beschluss der evangelischen Landessynode in Württemberg in ihrem Jubiläumsjahr 2022, nachdem sie 1722, genau vor 300 Jahren, gestiftet worden war. Pfarrerin Gisela Fleisch-Erhardt war von März 2012 bis 15. Juli 2022 letzte Amtsinhaberin in Lauterburg. Seit 16. Juli 2022 ist Lauterburg wieder ein Filialort des Essinger Pfarramtes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kirche und Ruine Lauterburg Aquarell von Karl Urban Keller 18131

1 Graphische Sammlung Staatsgalerie Stuttgart, Zeichnungen und Aquarelle des 19. Jahrhunderts, Bestandskatalog bearbeitet von Ulrike Gauss 1976: Keller Karl Urban, S. 100, Landschafts-, Baumund Pflanzenstudien aus Württemberg 1792, 1798-1813. Mit freundlicher Genehmigung der Staatsgalerie Stuttgart.

Inhaltsverzeichnis

Die Freiherren von Woellwarth

Die Freiherren von Degenfeld

1. Kirchliche Verhältnisse vor der Reformation

2. Kirchliche Verhältnisse nach der Reformation

3. Lauterburg als Kirchenfilial von Essingen

4. Die Erbauung der Kirche Lauterburg 1607

5. Das Kirchengebäude

5.1 Kirchenschiff

5.2 Die Kanzel

5.3 Plattenboden im Kirchenschiff

5.4 Das Kruzifix

5.5 Die Glocken

5.6 Die Orgel

5.7 Die Kirchenstühle

5.8 Die Turmuhr

5.9 Der Gottesacker

6. Die Errichtung der Pfarrei Lauterburg 1722

6.1 Der Bau des Lauterburger Pfarrhauses im Jahre 1721

6.2 Stiftung der Lauterburger Pfarrstelle im Jahre 1722

Bogenritter (Bogenrieder) Johannes, Magister

Die Pfarrbesoldung

Heubach und Rosenstein werden 1594 von Württemberg zurückgekauft

1591 Trennung des Woellwarth-Lauterburgschen Besitzes

Schloss Lauterburg wird 1594 neu erbaut

Tod von Pfarrer Bogenritter

Weng Friedrich, Magister

Ausbildung

Weng heiratet 1611 mit Amtsantritt

Georg Wolf von Woellwarth (#166) stirbt 1612

Pfarrer Weng heiratet 1623 in zweiter Ehe

Besoldung

Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1634

Massensterben durch die Pest in Lauterburg 1634

Eintrag im Kirchenbuch 1634 von Pfarrer Weng

Pfarrer Friedrich Weng wird 1634 erschossen

Pfister (Pistorius) Salomon, Magister

1623 ist Pistorius Trauzeuge bei der Hochzeit von Magister Friedrich Weng in Bartholomä

Besoldung

Gegenreformationsversuche durch Augsburg

Ulmer Wilhelm

Ausbildung

30-jähriger Krieg – letztes Drittel

Katholiken auf woellwarthschem Gebiet

Altermann Johann Jakob, Magister

Ausbildung

Das alte Kirchenbuch ging verloren

Seelenverzeichnis

Tebart (Thebart) Magnus Sebastian, Magister

Ausbildung

Eheeintrag:

Hohe Kindersterblichkeit auch bei der Pfarrfamilie

Der Zehnt (Steuerabgabe) 1649

Pfarrer Tebart legt 1650 ein neues Kirchenbuch an

Öde und leere Hofstätten in Essingen 1659 und 1667

Vereinbarungen über freie Religionsausübung der katholischen woellwarthschen Untertanen

Katholischer Pfarrer aus Dewangen 1660 in Forst festgenommen

Begräbnis mit christlichen Zeremonien auch für gemeine Leute

Pfarrer Tebart wird 1665 entlassen

Harsch Johann Martin, Magister

Ausbildung

Familie von Pfarrer Harsch wird in Essingen ansässig

Constantinus Gottfried Harsch ist ab 1675 Schulmeister, Begründer des Badhauses und der Chirurgie in Essingen

Pfarrer Harsch hält erste Predigt in der renovierten Kirche zu Bartholomä

Die Herren von Woellwarth erwirken 1685 ein neues Marktrecht

Juden ab 1685 in Essingen

St. Anna Capell beim Gasthaus zum Blümle 1688 abgebrochen

Pfarrer Harsch stirbt am 22. Dezember 1697

Offenhäuser Johann Gottlieb

Ausbildung

Offenhäuser ist ein Neffe von Pfarrer Johann Martin Harsch

Lauterburg und Bartholomä von 1697 bis 1709 Filialen der Pfarrei Essingen

Taufeinträge ab 1697 im Kirchenbuch Lauterburg

Tod von Pfarrer Offenhäuser 1728

Scholl Johann Christoph, Magister

Ausbildung

Scholl ab 13. November 1722 erster Pfarrer der neuen selbstständigen Pfarrei Lauterburg

Verteilung der Kirchenstühle

Kirchenordnung von 1729 für die Orte Essingen, Lauterburg und Neubronn

16 Kapitel der Kirchenordnung

Beschwerde der Herrschaft von Degenfeld

Scholl verlässt Lauterburg im Oktober 1739

Schüzinger [Schützinger] Johann Friedrich

Ausbildung

Bartholomäer Ortsherrschaft von Pappenheim und vom Holtz

Pfarrhaus Lauterburg dient als Wohnung für den Bartholomäer Pfarrer Schüzinger

Ausbildung

Schülen Maximilian Ludwig Christoph

Ausbildung

Christian Daniel Friedrich Schubart 1758 bei Pfarrer Schülen

Pfarrer Schülen und die Astronomie

Am 8. Juli 1790 stirbt Pfarrer Schülen in Essingen

Johann Gottfried Pahl als Vikar bei Schülen

Ruthsaz (Rutsaz) Christian Benjamin

Ausbildung

Ein schwerer Hagelschlag 1762

Tod von Pfarrer Ruthsaz 1764

Witwe bittet um Nachsitz im Pfarrhaus

Hornung Johann Friedrich

Ausbildung

Katholiken auf woellwarthschem Gebiet

Von der großen „Theuerung” in den Jahren 1771 bis 1773

1790 Resignation des erblindeten Pfarrers

Schwend Alexander Ehrenreich Bernhard

Ausbildung

Bittgebete für Friedensschluss

Eltern verdingen ihre Buben

Verlegung des St. Matthiasfeiertags

Protest gegen Besitzergreifung durch Württemberg

Verbot von Musik und Tanz während der Kirchweih

Besoldung des Pfarrers

Tod von Pfarrer Schwend

Schüz (Schütz) Friederich Christoph, Magister

Ausbildung

Nominierung und Besoldung

Patrimonialgerichtsbarkeit der Woellwarth erlischt 1809

Hungersnot

Abschiedspredigt

Arnold Wilhelm Ludwig, Magister

Nominierung und Bestätigung

Vom Frondienst befreite Untertanen in Lauterburg

Die mehrteiligen Grundherrschaften zu Essingen

Lauterburg und Hohenroden kommen kurzfristig von 1810 bis 1811 zum Oberamt Gmünd

Zahl der Einwohner

Pfarrberichte

Lauterburger Schulhausankauf und Einrichtung

Pfarrer Arnold verlässt Lauterburg

Jordan Eduard Friedrich

Nominierung

Pfarrbericht - kurzer Lebenslauf

Tod von Carl Ludwig Georg von Woellwarth (#216)

Jordan wird zur Pfarrstelle Essingen befördert

Scholl Ludwig Friedrich

Ausbildung

Nominierung und Besoldung

Neufassung der Patronatsaufteilung

Prozess wegen Friedhofsunterhaltung

Tod von Pfarrer Scholl

Verwaltung der vakanten Pfarrei durch Rentamt Essingen

Amtsverweser Vikar Ludwig Vogt

Denner Johannes

Lebenslauf

Einwohnerzahl

Einbruch im Pfarrhaus

Erster Pfarrbericht

Großbrand in Lauterburg

Pfarrer Denner lässt einen Brunnen graben

Abschied von Pfarrer Denner

Hörttrich Johann Friedrich Wilhelm

Nominierung

Neue Liturgie und neues Gesangbuch

Einwohnerzahl

Abschied von Pfarrer Hörttrich

Amtsverweser Vikar Franz Eberhard Kübel und Vikar Nefflen

Pfäfflin Heinrich August Friedrich

Ausbildung

Richtfest des „Schlössle“

Bericht über die Schule

Großbrand in Bartholomä

Truppendurchzug

Vikar Paulus Braun

1867 ist Paulus Braun als Vikar in Lauterburg, ein Studienfreund des späteren Lauterburger Pfarrers Leonhard Balthas Rau

Halsbräune-Diphtherie

Reparaturen in der Kirche

Abschied von Pfarrer Pfäfflin

Weitere Informationen über Pfäfflin

Tod von Pfarrer Pfäfflin

Rau Leonhard Balthas

Ausbildung

Pfarrverweser in Bartholomä

Bewerbung für die Pfarrstelle Lauterburg

Nominierung

Friedensfeier

Heirat und Besoldungserhöhung

Bau der Straße Essingen-Lauterburg

Pocken

Auswanderung von Lauterburger Bürgern

Verteuerung der Lebensmittel

Lauterburg ohne Arzt

Otterbiss

Ein spektakulärer Mordfall

Einwohnerzahl

Ein besonders langer und kalter Winter

Reparaturen am Kirchturm und im Pfarrhaus

Abschied von Pfarrer Rau

Eugen Julius Keidel als Amtsverweser

Kern Eugen Julius

Ausbildung

Bewerbung und Vorstellung von Eugen Julius Kern beim Rentamt

Nominierung als Amtsverweser

Bestätigung als ständiger Pfarrer und Investitur

Abschied von Pfarrer Kern

Keidel Carl Friedrich

Wirtschaften in Lauterburg

Schnizer Otto Gottlieb

Ausbildung

Amtsverweser, Nominierung und Investitur

Juden verkaufen das Anwesen des verstorbenen Zieglers Koch

Wiedereinführung der früheren Sitte des ersten Erntewagens

Reparatur des Kirchturms

Pfarrei Bartholomä ist wieder besetzt

Abschied von Pfarrer Schnizer

Hauff Ernst

Aufforderung, die vakante Pfarrstelle neu zu besetzen

Ausbildung

Einsetzung von Ernst Hauff

Einwohnerzahl

Bericht über die Gemeinde

Sieben Konfirmanden ertrinken

Außergewöhnliches Regen- und Gewitterjahr

Hagelschlag und Mäuseplage

Wasserversorgung, Bau des Schul- und Rathauses

Einige Auszüge aus der Ortsbeschreibung von Pfarrer Hauff

Abschied von Pfarrer Hauff

Knapp Karl Eduard Hermann

Investitur

Pfarrbericht über die Gemeinde

Vertilgung schädlicher Vögel

Verkauf des Kappesbauernhofes

Neue Arbeit in der Korsettfabrik Heubach

Abschied von Pfarrer Knapp

Schick Paul Adolf

Ausbildung

Investitur von Paul Adolf Schick

Ausführlicher Pfarrbericht über Kirche, Pfarrhaus und Zubehör

Auswirkungen des Krieges für die Bevölkerung in Lauterburg

Abschied von Pfarrer Schick

John Hermann

Ausbildung

Pfarrverweser, Nominierung und Einsetzung als Pfarrer

Letzte Kriegsgefangene kehren zurück

Gedächtnistafel für die Gefallenen

Ortsgruppe des Ev. Volksbundes gegründet

Ende der Patronatsrechte

Altes Kruzifix gefunden

Elektrische Beleuchtungsanlage 1922 in der Kirche

Lauterburg und die Folgen der Geldentwertung im Jahre 1923

Erbauung eines Kriegerdenkmales 1925

Neuapostolische in Lauterburg

Abschied von Pfarrer John

Vertretung durch Pfarrer Hermann aus Bartholomä

Braun Gerhard

Handwerk im Ort

Nationalismus im Ort

Lauterburg wünscht Anschluss an Essingen

Abgang von Pfarrer Braun, Lauterburg ist bis 1946 ohne ständigen Pfarrer

Der 2. Weltkrieg beginnt

Januar 1940 bis September 1946 hat Lauterburg keinen ständigen Pfarrer, zeitweilige Vertretung erfolgt durch:

1940-1941 Pfarrer Ensslin aus Bartholomä

1941-1945 Pfarrer Martin Friedrich Ott aus Essingen

Pfarrverweser Ehrmann kann Amt wegen Wehrdienst nicht antreten

Die Zeit des Nationalsozialismus bis zum Ende des 2. Weltkrieges in Lauterburg

Kampflose Übergabe von Lauterburg am 24. April 1945

Ende des 2. Weltkrieges

Jakob Kern wird neuer Bürgermeister

Hollerung Richard

Schmitt Johannes - letzter Patronatspfarrer in Lauterburg

Ausbildung

Pfarrbericht 1948

Schilderung der Gemeinde

Verabschiedung von Pfarrer Schmitt

Widmann Otto

Ausbildung

Anstellung als Pfarrverweser

Verhalten der Gemeinde

Freikirche, Sekten und Antisemitismus

Gründung des Posaunenchors Lauterburg 1956

Beterkreis - Stundenbrüder

Geiling Werner

Ausbildung

Wiedmann Hans

Ausbildung

Einwohner

Pfarrbericht

Bestattungen

Gronbach Ernst

Ausbildung

Fleischmann Hartmut

Elser Thomas

01.04.1981 bis 1984 Pfarrvertretungen

Vertretung Kasualien: Pfarrer Gerhard Burkhardt und Pfarrer Wilfried Gräter i. R., beide Essingen

Pfarrer Alfred Heintzeler

Roller Siegfried

Ausbildung

Bewerbung für Lauterburg und Nominierung

Aufzug in Lauterburg

Auerswald Thomas

Ausbildung

Glaubenskurs „Christ werden – Christ bleiben“

„Quelle-Gottesdienst“

Pfarrergebetsbruderschaft Heidenheim

Gemeindeleben

Ruhestand

Brüning Gerhard

Ausbildung

Pfarrstationen

Aufzug in Lauterburg

Fleisch-Erhardt Gisela

Ausbildung und Pfarrstationen

Aufzug in Lauterburg

Sanierung der Lauterburger Kirche 2016/2017

Kirchturm mit Geschichte

Aufhebung der Pfarrstelle Lauterburg zum 15. Juli 2022

Verabschiedung von Pfarrerin Gisela Fleisch-Erhardt

Festgottesdienst zum 300-jährigen Jubiläum der Errichtung der Lauterburger Pfarrstelle am 16. Oktober 1722

Predigt von Prälatin Gabriele Wulz

Ausblick von Pfarrer Dr. Torsten Krannich

Eintrag im Kirchenbuch Bartholomä-Lauterburg 1641. Landeskirchliches Archiv Stuttgart > Dekanat Schwäbisch Gmünd > Bartholomä > Mischbuch 1611-1634 Band 1 Bild 101.

Die Freiherren von Woellwarth

Die Freiherren von Woellwarth gehören zu den südwestdeutschen Adelsgeschlechtern, die seit dem Spätmittelalter in ihrem Territorium reichsunmittelbar herrschten. Dies bedeutet, dass sie direkt dem Kaiser unterstellt waren und keinen weiteren Landesherren über sich hatten. Ihre Herrschaft erstreckte sich ab dem 15. Jahrhundert bis zur Eingliederung ihres Hoheitsgebietes im Zuge der napoleonischen Neuordnung Württembergs im Jahre 1806 über wenige Dörfer vor allem im heutigen Ostalbkreis.

1401 erwarb Georg von Woellwarth († 1409, #10)2 das Gut Schneckenroden, später Hohenroden genannt3. Unter seinen Söhnen Georg der Ältere († 1434, #11) und Georg der Jüngere († 1442, #12) teilte sich die Familie in zwei Linien. Die ältere Linie hatte ihren Sitz in Laubach und Fachsenfeld. Hans Sigmund von Woellwarth (1546-1622, #38) führte 1591 in seinem Herrschaftsgebiet die Reformation ein. Die ältere Linie erlosch mit dem Tod von Karl Reinhard von Woellwarth-Laubach (1818-1870, #119) im Jahre 1870 im Mannesstamm.

Die jüngere Linie der Freiherren von Woellwarth konnte im 15. und 16. Jahrhundert am Nordrand des Albuchs zwischen den Reichsstädten Gmünd und Aalen, der Fürstpropstei Ellwangen und der württembergischen Herrschaft Heidenheim ein Kleinstterritorium ausbilden, dessen Mittelpunkt bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 1732 die Lauterburg war; danach wurde die Marktgemeinde Essingen Mittelpunkt und Verwaltungssitz des autonomen Kleinstaates innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Neben der Essinger Ortsherrschaft hatten die Freiherren von Woellwarth seit 1538 auch das Patronatsrecht sowie das Recht am großen und kleinen Zehnten für die Essinger Pfarrkirche inne4. Im Jahre 1607 ließ Georg Wolf von Woellwarth (1563-1612, #166) im Zug des Neubaus der Schlossanlage Lauterburg eine eigenständige Kirche in Lauterburg errichten.

2 Die hinter den Namen der Mitglieder der Familie von Woellwarth in Klammer angegebene Nummer, jeweils mit (#) beginnend, entspricht der Nummerierung in: Albrecht Freiherr von Woellwarth (Bearb.), Die Freiherren von Woellwarth. Stammtafeln. Aalen 1949. ND der 2. Auflage 1979 (nachfolgend Stammtafel).

3 Wolf von Woellwarth, Schloss Hohenroden. Sechshundert Jahre im Besitz der Freiherren von Woellwarth, Hohenroden 2001; Heinz Bohn, Acht Burgen und Schlösser sowie ein Traumschloss in den ehemaligen woellwarthschen Orten Essingen und Lauterburg, Essingen 2015.

Die Freiherren von Degenfeld

1696 verlor die Linie Woellwarth-Lauterburg ein Drittel ihrer Essinger Besitzungen. Der Grund hierfür war ein Lehensstreit mit Ellwangen, den Rittmeister Alexander Maximilian von Woellwarth (1662-1718, #194) führte. Infolge der Schuldenlast durch den langwierigen Prozess verkaufte Alexander Maximilian am 13. Dezember 1696 seinen Anteil von einem Drittel des Dorfes Essingen samt der Oberburg für 41.000 Gulden an den Kurpfälzer Diplomaten, Kammerherrn und Wirklichen Geheimen Rat Maximilian von Degenfeld (1645-1697) und dessen zweiter Ehefrau Margaretha Helena von Canstein (1665-1746)5.

Durch den Kauf erhält Maximilian von Degenfeld auch die entsprechenden Anteile an den Hoheitsrechten, der Hochgerichtsbarkeit, am Kirchen- und Schulpatronat, ein Sechstel des großen und kleinen Zehnten zu Essingen sowie den vierten Teil des Blutbanns zu Essingen und des Zolls auf dem Hemling. Die mitverkauften Untertanen werden bereits nur wenige Tage später am 19. Dezember vom woellwarthschen Amtsbezirk getrennt, auf die künftige degenfeldsche Herrschaft eingeschworen und dem Vogtamt Staufeneck zugeteilt6. Die freiherrliche Familie von Degenfeld spaltete sich im späten 16. Jahrhundert in die Linien Degenfeld-Neuhaus und Degenfeld-Eybach. Die Linie Eybach heißt seit dem frühen 18. Jahrhundert Degenfeld-Schonburg. 1716 wurde Christoph Martin II. von Degenfeld-Schonburg (1689-1762) von Kaiser Karl VI. (1685-1740) in den Reichsgrafenstand erhoben.

4 Norbert Hofmann (Bearb.), Archiv der Freiherren von Woellwarth. Urkundenregesten 13591840, Inventare der nichtstaatlichen Archive in Baden-Württemberg Bd. 19, Stuttgart 1991, Urkunde vom 12.04.1538, PL 9/2 U 419 (nachfolgend StAL PL 9/2).

5 Ute Bitz, Udo Herkert (Bearb.), Archiv der Freiherren von Woellwarth zu Essingen, Amtsbücher und Akten 1475 bis 1966. Findbuch zum Bestand PL 9/3. Masch. Man. Staatsarchiv Ludwigsburg 2003, PL 9/3 Bü 623 ON 615, PL 9/3 Bü 1603 ON 271 (nachfolgend StAL, PL 9/3, Bü. ON); StAL PL 9/2 U 451 lfd. Nr. 472.

Das Patronat für die Lauterburger Kirche

Das Patronat für die Kirche Lauterburg ist in weiten Teilen mit dem Patronat der Kirche zu Essingen identisch7. Es werden deshalb nachfolgend nur die für Lauterburg spezifischen Abweichungen aufgeführt.

1538 verkauft das Kloster Kirchheim am Ries den ganzen Zehnten nebst der beiden Kirchensätzen8 „Ius presentandi“ und „Ius patronatus“ sowie die Pfarrlehen in Essingen an Georg Heinrich von Woellwarth zu Lauterburg (#142) für 8.000 Rheinische Gulden. Das Kloster Kirchheim wird zu dieser Zeit von Äbtissin Anna geb. Gräfin zu Oettingen geführt.

Der Verkauf erfolgt mit Zustimmung des Konvents des Zisterzienserklosters und ihres Schirmherrn Graf Ludwig des Älteren von Oettingen9. Neben den Ortsherrschaften haben die Herren von Woellwarth also seit 1538 auch das Patronatsrecht sowie das Recht am großen und am kleinen Zehnten für die Kirchen inne10. Im Jahre 1607 lässt Georg Wolf von Woellwarth (1563-1612, #166) im Zug des Neubaus der Lauterburg eine eigenständige Kirche in Lauterburg errichten.

Am 13. Dezember 1696 verkauft, wie bereits erwähnt, Alexander Maximilian von Woellwarth-Lauterburg seinen Anteil von einem Drittel des Dorfes Essingen samt der Oberburg zusammen mit den Anteilen an den Hoheits- und Patronatsrechten an Maximilian von Degenfeld.

Die genaue Aufteilung des ehemaligen woellwarthschen Besitzes betrug seit 1696 3 ¾ Sechstel bei den Freiherren von Woellwarth; ein Sechstel bei den Grafen von Degenfeld und 1 ¼ Sechstel bei den Rittergutsbesitzern von Neubronn. Das Patronatsrecht wurde aufgrund eines Vertrages seitdem bis 1952 bei den Pfarr- und Schulstellenwechseln abwechselnd zwischen den Freiherren von Woellwarth und den Grafen von Degenfeld ausgeübt.

Mit der Abdankung des letzten württembergischen Königs Wilhelm II. am 30. November 1918 enden die Patronats- und Pfarrstellenbesetzungsrechte; die bisherigen Inhaber dürfen aber ihre Rechte noch auf Lebenszeit ausüben. 1952 endet in Essingen das Patronatsrecht mit dem Tod des letzten Patronatsherrn Konrad von Woellwarth (#260). Letzter Lauterburger Patronatspfarrer ist Johannes Schmitt, er amtierte von 1947 bis 1954.

6 Gemeindearchiv Essingen (nachfolgend GAE), Auszug aus dem Lagerbuch ab 1681.

7 Vgl. Heinz Bohn, Kirche und Pfarrer im ehemals woellwarthschen Essingen, BoD-Verlag Norderstedt, 2020.

8 Kirchensatz oder Kirchsatz ist ein Rechtsbegriff alemannischen Ursprungs und wurde vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit verwendet. Das aus dem Eigenkirchenwesen entstandene Patronatsrecht räumte dem Kirchherrn (Inhaber des Patronatsrechts über eine Kirche) respektive dem Kirchenpatron (so die ab dem 17. Jahrhundert übliche Bezeichnung) nebst den Pfründen unter anderem das Mitwirkungsrecht bei der Besetzung der Pfarrstelle ein, den sogenannten Kirchensatz oder Kirchsatz.

9 StAL PL 9/2 U 419 lfd. Nr. 440; StAL PL 9/3 Bü. 969 Nr. 1; Das Königreich Württemberg, III. Band Jagstkreis, Kohlhammer 1906, S. 32.

10 StAL PL 9/2 U 419. Eine Transkription der Urkunde findet sich in: 450 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Essingen, herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Essingen (Redaktion Pfarrer Ulrich Zeller), Essingen 1988, 20f.

1. Kirchliche Verhältnisse vor der Reformation

Des besseren Verständnisses wegen wird die jeweilige Zuordnung und Zuständigkeit der Kirchengemeinde Lauterburg in Kurzform vorangestellt:

Bis 1531 ist Lauterburg Filial von Lautern (Bistum Augsburg), 1531 bis 1634 ist Lauterburg Filial von Bartholomä.

Lauterburg war vor der Reformation eine Filiale der Kirche „Unserer Lieben Frau“ in Lautern, welche um 1345 erstmals geschichtlich erwähnt wurde und seit alters her zum Bistum Augsburg gehörte11.

Nachdem Georg der Jüngere von Woellwarth im Jahre 1410 von seinem Vater Georg dem Älteren Hohenroden geerbt und 1413 von Eberhard III. von Württemberg die Festung Lauterburg sowie das Dorf Essingen als Pfand erhalten hatte, war dies der Beginn der Herrschaft der Freiherren von Woellwarth, welche bis zum Jahre 1806 dauerte.

Eigenartig scheint es, dass die Herren von Woellwarth bei der Fülle an weltlicher Macht vor der Reformation in keinem Ort ihres Herrschaftsbereiches ein Pfarrbesetzungsrecht hatten. Es wird daher nicht Zufall gewesen sein, dass sie im Jahre 1531 Bartholomä nebst dem Kirchensatz und 1538 im Zusammenhang mit dem Kauf des ganzen Zehnten vom Kloster Kirchheim auch die Kirchensätze und Pfarrlehen in Essingen erworben hatten. So konnten sie künftig ihre Untertanen in Lauterburg der Kirche in Bartholomä, die Untertanen in Lautern der Essinger Kirche zuweisen.

Um 1565 führten die Herren von Woellwarth in ihrer Herrschaft die Reformation ein.

11 Klaus Graf, Lautern und die Herrschaft Lauterburg, in: Gerhard Kolb (Bearb.), Freundliches Lautern (Hrsg. Stadt Heubach), Einhorn-Verlag Schwäbisch Gmünd 1995, S. 147-157.

2. Kirchliche Verhältnisse nach der Reformation

Nachdem Georg Reinhard von Woellwarth (#147) am 3. September 1569 in der evangelischen Kirche Heubach beigesetzt wurde, sein katholischer Vetter Hans Konrad 1567 aber noch im Kloster Lorch die letzte Ruhe fand, kann die Einführung der Reformation, die in Heubach bereits 1555 erfolgte, auf den übrigen woellwarthschen Gebieten auf den Zeitraum zwischen 1567 und 1569 eingegrenzt werden. In Bartholomä geschah dies wohl um dieselbe Zeit. In diesen engen Zeitrahmen passen auch die Pfarrbesetzungen: Der erste evangelische Pfarrer von Lauterburg und Bartholomä ist von 1567 bis 1610 Magister Johann Bogenritter12.

Nachdem Lauterburg von 1634 bis 1722 Filial von Essingen war, erhält der Ort am 16. Oktober 1722 eine eigene Pfarrei. 1807 wird Lauterburg eine eigenständige Pfarrei der Diözese Aalen, von 1850 bis 1862 wird Bartholomä wegen eines Prozesses um die Pfarrhausbaulast nochmals Filial von Lauterburg.

1980 wird die Zuständigkeit der Pfarrei auf die Kirchengemeinde des Ortes begrenzt, die Verbindung der evangelischen Christen in Lautern zur Pfarrei Lauterburg endet. Lautern wird der Pfarrei Heubach zugewiesen.

Die ersten Nachrichten über evangelische Gottesdienste in Bartholomä und somit auch für die Untertanen aus Lauterburg durch den Heidenheimer Pfarrer Anton Ohrnberger stammen aus den Jahren 1546 und 1547, also noch vor der endgültigen Einführung der Reformation13. Nach dem Tod von Ohrnberger 1547 übernahm Johann Walther den Pfarrdienst, bis er durch das Augsburger Interim14 diese Stelle wieder verlor.

Der erste dem Namen nach bekannte Pfarrer in Bartholomä nach dem Augsburger Interim15 war Johannes Bogenritter (Bogenrieder), der von 1567 bis 1610 dieses Amt innehatte. Die Gottesdienste in Lauterburg wurden in der dem Hl. Nikolaus geweihten Schlosskapelle durchgeführt, welche in der Südostecke des Schlosses eingebaut und so groß war, dass der Gemeindegottesdienst dort abgehalten werden konnte. Es finden sich in den ältesten Kirchenpflegerechnungen daher immer wieder die Einträge: „Heute war im Schloss Kirche“.

Georg Wolf von Woellwarth ließ ab 1594 das mittelalterliche Schloss Lauterburg mitsamt der Nikolauskapelle abbrechen und ein neues Schloss erbauen, welches dann als Hauptsitz der freiherrlich von woellwarthschen Familie diente.

12 Torsten Krannich u.a., Evangelische auf der Ostalb. Ein Streifzug durch die Reformationsgeschichte des Dekanats Aalen, in: Evangelische Kirchenbauten im Dekanat, herausgegeben vom Evangelischen Kirchenbezirk Aalen, Schwäbisch Gmünd 2016, (158-209) 183-187.

13 Ev. Pfarramt Bartholomä, Pfarrliste, Pfarrer Tomas Oesterle vom 12.08.2000.

14 Als Augsburger Interim oder auch nur als Interim (lateinisch, hier „Übergangsregelung“) wird eine Verordnung Kaiser Karls V. bezeichnet, mit der er nach dem Sieg über den Schmalkaldischen Bund seine religionspolitischen Ziele im Heiligen Römischen Reich durchsetzen wollte. Das 1548 als Reichsgesetz erlassene Interim sollte für eine Übergangszeit die kirchlichen Verhältnisse regeln, bis ein allgemeines Konzil über die Wiedereingliederung der Protestanten in die katholische Kirche endgültig entschieden hätte.

3. Lauterburg als Kirchenfilial von Essingen

Die Herren von Woellwarth verkauften 1638 „aus angedrungener Not“ den Marktflecken Bartholomä mit allen Rechten samt niederer und hoher Obrigkeit einschließlich dem Patronatsrecht an den Altbürgermeister der Reichsstadt Ulm, Hans Jakob Schad16. Lauterburg kam daraufhin bis zur Stiftung einer eigenen Pfarrei im Jahre 1722 als Filiale zur Pfarrei Essingen.

15 Mit dem Fürstenkrieg von 1552 verlor Karl V. die Oberherrschaft über die lutherischen Territorien und musste dann mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 auch die lutherische Kirche als gleichberechtigt neben der römisch-katholischen Kirche anerkennen.

16 StAL PL 9/3 Bü. 1189 ON 473.

4. Die Erbauung der Kirche Lauterburg 1607

Leider finden sich über den Kirchenbau in den Archiven keinerlei Baupläne, Aufzeichnungen oder sonstige Unterlagen. Der Bau der Kirche ist sicherlich dadurch mit bedingt, dass Lauterburg zu dieser Zeit mit 500 Einwohnern größer als der alte Pfarrsitz Bartholomä ist, der zu dieser Zeit nur knapp 400 Einwohner zählt. Die Einweihung der neuen Kirche nimmt Pfarrer Johannes Bogenritter vor, der von 1567 bis 1610 in Bartholomä amtiert und auch die Pfarrei Lauterburg mit betreut, die von 1531 bis 1638 ein Filial von Bartholomä war. Für Pfarrer Bogenritter bedeutet die Einweihung der neuen Kirche nach 40-jähriger Amtszeit zweifellos den Höhepunkt seines Wirkens. Georg Wolf von Woellwarth hatte nur fünf Jahre lang die Einweihung seiner neuen Kirche überlebt. 1612 stirbt er reich mit Gütern gesegnet, die aber zum großen Teil im nachfolgenden 30-jährigen Krieg verlustig gehen. Nach der Säkularisierung17 1806 und einem nachfolgenden jahrzehntelangen Streit um die Zehntablösung18 geht die Kirche von der Patrimonialherrschaft in den Besitz der Kirchengemeinde über, welche nun für die Bau- und Unterhaltskosten zuständig ist.

17 Der Reichstag in Regensburg beschließt am 25. Februar 1803 den Reichsdeputationshauptschluss zur umfangreichen territorialen Neuordnung durch Säkularisierung (Verweltlichung geistlicher Territorien) und Mediatisierung (Aufhebung der Reichsunmittelbarkeit weltlicher Besitzungen). Damit endet auch die Reichsfreiheit der meisten Städte sowie der geistlichen Herrschaften. Aalen wurde aber bereits vor der Genehmigung des Reichsdeputationshauptschlusses vom 25. Februar und 24. März 1802 durch den Reichstag von Württemberg in Besitz genommen und im November 1802 zur württembergischen Oberamtsstadt eingerichtet. 1806 wurde das Oberamt um einige mediatisierte Rittergüter vergrößert, darunter auch das woellwarthsche Gebiet. In den Synodus-Protokollen wird die Pfarrei Lauterburg ab 1807 als Pfarrei des Dekanats Aalen geführt.

18 StAL PL 9/3 Bü. 1588 ON 59.

5. Das Kirchengebäude

Das Schloss und die Kirche bildeten einst ein geschlossenes und wehrhaftes Ensemble. Der Kirche zur Seite steht südlich neben dem Chorraum ein Renaissance-Glockenturm, unten im Viereck ausgeführt mit schmalen Fensterluken, oben achteckig mit doppelt gekuppelten Rundbogenfenstern und einem mit Kupfer gedeckten, geschweiften Dach, einer so genannten “welschen Haube“19. Bei dem Turm endete auf der Dorfseite der breite Graben der Vorburg, der heute als Parkplatz und Kirchplatz genutzt wird.

Die Kirche war mit in die Befestigungsanlage des Schlosses einbezogen, von welchem ein Gang auf die herrschaftliche Empore in der Kirche führte. Der heutige Gemeindesaal war früher ein Teil des zweistöckigen Verbindungsbaues zwischen Schloss und Kirche. Der untere Gang war mit Luken und Schießscharten versehen und führte zum Gewölbe unter der Kirche, der obere hatte runde Fensteröffnungen und diente der Schlossherrschaft als direkter Verbindungsweg zwischen Schloss und der herrschaftlichen Empore in der Kirche. Der Eingang auf der Empore ist heute zugemauert, davor befindet sich ein Holzgestühl. Das schmale, lang gezogene, kasemattenähnliche Gebäude bildete einst als Teil der Befestigungsmauer zusammen mit der anschließenden Kirche ein starkes, wehrhaftes Bollwerk zur Talseite hin.

Nach dem Schlossbrand 1732 wird ein Teil dieses Verbindungsbaues als Fruchtboden benutzt. Als man das Gebäude nicht mehr benötigt, verfällt es im Laufe der Zeit zu einer Ruine.

Im Jahr 1887 nahm man eine Restaurierung der Kirche vor. „Der Stiftungsrat beschloss im Sommer dieses Jahres, das Innere der Kirche verschönern zu lassen. So werden in der ganzen Kirche und im Chor die schon häufig überstrichenen Stuckaturarbeiten abgekratzt und ausgebessert. In der Sakristei wird das Turmgewölbe weggerissen und an seiner Stelle eine flache Decke hergestellt, wodurch die Sakristei an Licht und Raum gewinnt. Sodann wird die ganze Kirche von Maler Wilhelm Wörnle20 aus Stuttgart im neogotischen Stil ausgemalt. Das Kranzgewölbe im Chor und die Stuckaturarbeiten wurden ebenfalls neu mit Farben bemalt, die Seitenwände im Langhaus in einem grünen Zeichenmuster, die Sakristei in Leimfarben21. Das Deckengitter im Schiff wird in Ölfarben bemalt: Holzfarben mit farbigen Blumen in der Mitte und rote in den Ecken jedes Feldes. Sämtliches Holzwerk in der ganzen Kirche wie Orgel, Kanzel, Altar, Emporbrüstung, Kirchenstühle, Taufstein und Türen werden mit Ölfarben frisch gestrichen. Außerdem werden zwei neue äußere Türen gemacht, im Chor ein großes und ein kleines rundes Fenster sowie das Sakristeifenster neu eingesetzt; außerdem noch eine Menge kleinerer Reparaturen am Gestühl durchgeführt. Auf dem Altar wird ein neues Kruzifix angeschafft und das große Ölgemälde im Schiff repariert. Die Kosten der Restauration belaufen sich auf 1.700 Mark, das Ölgemälde im Schiff wird auf Kosten der Patronatsherrschaft wieder hergestellt“22.

Nach der Renovierung wird vermerkt: „Durch die Restauration ist die hiesige Kirche so hergestellt worden, dass sie einen wunderschönen und würdigen Anblick bietet. Wäre es nun noch möglich, eine neue Orgel zu beschaffen und dieselbe aus dem Chor auf die schmale Seite des Schiffes zu versetzen, auch das Äußere der Kirche, namentlich den hässlichen Eingang würdiger zu gestalten, so würde die Kirche wirklich ein Muster einer schönen Dorfkirche sein“23.

Im Jahre 1922 richtet Pfarrer Hermann John an die freiherrlich von woellwarthsche Guts- und Patronatsherrschaft die Bitte, auf der Ruine des Ganges ein Dach zu errichten, da die Innenseite der Kirche durch die Witterungseinflüsse bereits sehr in Mitleidenschaft gezogen und teilweise auch schon der Putz von der Wand gefallen ist.

Grundrisse Gemeindesaal und Kirche (Verbindungsgang zur ehemaligen Burg) Skizze: Baurat G. Feil, Stuttgart, Juni 1922 Bilder: Uwe Maier, Lauterburg

Oben: Kirche 1937, unten: Gemeindesaal heute Bilder: Uwe Maier, Lauterburg

Gleichzeitig schlägt Pfarrer John vor, den dadurch gewonnenen Raum teils als Versammlungsraum für die Gemeinde, teils als Heimatmuseum zu nutzen. Die Patronatsherrschaft als Besitzer dieses Verbindungsganges (Schlossganges) kann von der Notwendigkeit einer solchen Maßnahme aber nicht sofort überzeugt werden. Die hartnäckigen Bemühungen von Pfarrer John sind letztlich dann doch noch von Erfolg gekrönt: Im April 1926 wird der Gemeinde die Ruine übereignet und das notwendige Bauholz von der Patronatsherrschaft zur Verfügung gestellt. Zuerst kann das Dach errichtet werden, in der darauffolgenden Zeit wird durch Spenden der Gemeindemitglieder und anderer Personen sowie Zuwendungen kirchlicher und staatlicher Stellen ein weiterer Ausbau ermöglicht. Das entstandene Bauwerk wird in zwei Räume geteilt und Treppenzugänge auf der Westseite Richtung Schlossruine sowie auf der Seite zur Kirche hin errichtet24. Am 3. März 1929 feiert die Kirchengemeinde die Einweihung des neuen Gemeindesaales mit seinen etwa 140 Sitzplätzen und einem Bühnenraum für Aufführungen25. Eine Zeit lang beherbergen die neu geschaffenen Räume einen Kindergarten sowie einen Versammlungsraum, in welchem nach dem Zweiten Weltkrieg durch den katholischen Pfarrer aus Bartholomä auch die Gottesdienste für die Katholiken von Lauterburg abgehalten wurden, wie Pfarrer Johannes Schmitt, von 1947 bis 1954 Pfarrer in Lauterburg, in seinem Pfarrbericht 1948 erwähnt. Ab 1957 wurde der bisherige Kindergartenraum als Jugendraum genutzt und unter dem Dach desselben ein Strohlager für Jugendgruppen eingerichtet.

In den Jahren 1971/72 erfolgt ein Umbau mit gründlicher Sanierung des Gemeindesaales. In der Mitte der Südseite wird ein neuer Eingang hergestellt, Wasser und Abwasser neu verlegt und im Innern alles umgestaltet. Neben einer kleinen Küche und einer elektrischen Heizung erfolgt auch der Einbau von Toiletten. Dieser Umbau wird durch hohe Eigenleistung von über 1.200 Stunden im Wert von mehr als 16.000 DM mitfinanziert. Die heutige Nutzung des Gemeindesaals ist sehr vielseitig. So werden dort Bibelstunden, Konfirmandenunterricht, Kirchengemeinderatssitzungen und vieles andere mehr abgehalten, auch Jungschar oder Posaunenchor nutzen die Räumlichkeit.

Von 1982 bis 1991 erfolgte eine fast zehnjährige umfassende Renovierung, Restaurierung und grundlegende Innensanierung der Kirche. Die Holzdecken wurden ausgespänt, das Gestühl überholt und der Plattenboden erneuert, wobei die brauchbaren alten Verwendung fanden. Der Rest wurde nach altem Muster neu hergestellt. Die Heizung wurde verbessert, der im Spätrenaissance-Stil gehaltene Chorraum durch Restaurator Norbert Eckert aus Bad Mergentheim erneuert. Am Sonntag, dem 10. November 1991, wurde die renovierte Pfarrkirche durch den Aalener Dekan Christoph Hahn mit einem feierlichen Gottesdienst eingeweiht und wieder ihrer Bestimmung übergeben. Der amtierende Pfarrer Siegfried Roller ließ die ausgeführten Arbeiten, die in den vergangenen Jahrzehnten an der Kirche durchgeführt wurden, Revue passieren. Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeister Roland Göhringer, der in die Zeit der Gemeindereformen zurückblendete und feststellte, dass der befürchtete Rückgang im kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Lauterburg nicht eingetreten ist. Pfarrer Johannes Schmitt, von 1948 bis 1954 Seelsorger in Lauterburg und letzter Patronatspfarrer, erinnerte an die große Einweihungsfeier am 21. Oktober 1951 nach umfangreichen Renovierungen. Die Grüße der Lauterburger Patengemeinde in Loha/Thüringen überbrachte Pfarrer Eberhard Schunke und freute sich über die nun 18 Monate dauernde gute Beziehung zwischen den beiden Kirchengemeinden. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Liederkranz und dem Posaunenchor.

Von links: Dekan Hahn, Bürgermeister Göhringer, Pfarrer Schunke, Jakob Scheid, Pfarrer Schmitt, Vikar Saenger, Pfarrer Roller Foto: Ev. Kirchengemeinde Lauterburg

5.1 Kirchenschiff

Das Kirchenschiff mit seiner flachen, hölzernen Kassettendecke und den farbigen Bandornamenten, welche die Ränder der Wände zieren, ist äußerst schlicht gehalten. Das Hauptaugenmerk ist eben auf den Chorraum der Kirche gelegt, welcher ein Kreuzgewölbe trägt, dessen Rippen mit Stuckaturarbeiten verziert sind. Ein besonderer Schmuck bildet der Chorbogen, welcher in seiner Rundung und an den beiderseitigen Gesimsen ebenfalls mit Stuckatur-Ornamentik versehen ist. An diesen Gesimsen, wie auch an den Ansätzen der Rippenbögen des Chors sind Engelsköpfchen angebracht. Inmitten des Chors erhebt sich eindrucksvoll hinter dem Altar das beinahe lebensgroße Kruzifix, das in seiner edlen, ebenmäßigen Ausführung ebenfalls Renaissancegepräge trägt und einen begabten Künstler verrät, der aber leider unbekannt ist.

An der Nordwand hängt das Stifterbild, ein großes und schönes Ölbild, das die Verklärung Christi darstellt.

Auf dem Hauptbild wird linksseitig mit einen Durchblick auf einen kahlen Bergkegel vermutlich die einstige Stammburg „Wellwart“ im Tal der Wörnitz zwischen Harburg und Donauwörth angedeutet.

Im unteren Bildteil (Predella) sehen wir die Kirchenstifter Georg Wolf von Woellwarth in schwarzer Rüstung, die reich mit Gold verziert ist, und seine Gemahlin Anna von Fleckenstein, umgeben von ihren zehn Kindern. Drei davon tragen zum Zeichen ihres frühen Todes Kreuze zu ihren Häuptern und halten Totenköpfe in den Händchen. Bemerkenswert ist noch auf dem Bild, dass der Hintergrund einen Blick in den Rittersaal des Schlosses und in den Chor der Kirche gewährt. Dies soll an die Bautätigkeit von Georg Wolf in Lauterburg erinnern26.

Die Stifterfamilie Georg Wolf von Woellwarth mit Gemahlin Anna von Fleckenstein und den zehn Kindern, von denen drei zum Zeichen ihres frühen Todes Kreuze auf ihren Häuptern tragen und Totenköpfe in den Händen halten27.

Den Chorabschluss bildet eine dreiflächige Apsis, wobei durch die Ecken dieser Altarnische und dem Kreuzgewölbe drei Felder entstehen.

Feld eins zeigt das Wappen mit Helmzier der Herren von Woellwarth, das mittlere Feld ist mit dem Spruch versehen:

„Als Tausend sechshundert und Sieben

Nach Christi geburt wurden geschriben,

Hatt dise Kirch auff eigen geldt

Bawen lassen der fromme Heldt,

Georg Wolf von Wellwart genandt

Auf daß in ihr ohn Menschenthandt

Gottes Wort lauter werdt gelehrt

Und er mit rechter Andacht geehrt.

Solches verleih der treue Hirt

Deß ehr allein hie gesuchet wirdt.

Und lasse ja sein Göttlich liecht

Mit dem abent auslöschen nicht“28.

Einen besonderen Schmuck erhält die Kirche durch den Chorbogen, an dessen Gesimsen kleine Engelsköpfchen angebracht sind.

5.2 Die Kanzel

Am Torbogen links zum Altarraum befindet sich die künstlerisch wertvolle Holzkanzel29, in deren oberen Teil sich zwischen Ornamenten eingebettet die Zeichen „16JWW07“ finden. Sie weisen auf den Erbauer der Kirche Jörg (Georg) Wolf von Woellwarth hin. Am Fuße der Kanzel befindet sich eine Besonderheit, welche Pfarrverweser Hans Wiedmann im Pfarrbericht von 1965 wie folgt beschreibt: „Da in fast allen Fällen der Trauungen ein Eheteil einem Verein angehört, wird anlässlich der Trauung mindestens eine Vereinsfahne mit klirrendem Metallgehänge und unter Musikbegleitung bis zur Umzäunung des Kirchplatzes nicht eingerollt geschäftig in den Kirchenraum getragen und ausgerechnet an der Kanzel an einer eigens dafür hergerichteten Vorrichtung festgemacht. Diesen Unfug rechtlich zu verbieten hieße, viele Vereinsmitglieder, ja die ganze Bewohnerschaft, die unter sich vielfach verschwägert und sonst noch verwandt ist, empfindlich verletzen und somit böses Blut machen. Aber ich habe in der Predigt in geeigneter Weise dagegengehalten (Heiliger Raum, Tempelreinigung)“.

Vorrichtung für Fahnen

5.3 Plattenboden im Kirchenschiff

Ob es sich bei dem kunstvollen Bodenbelag der Kirche um das Original oder um eine spätere Arbeit handelt, ist unbekannt. Auch was die stilisierten Doppellilien auf den 20 auf 20 cm großen Platten bedeuten, ist leider unbekannt. Die Lilie erscheint ab dem 12. Jahrhundert als Symbol der Ritterschaft und Zeichen der französischen Könige; in der Heraldik symbolisiert sie auch als Unschuld und Keuschheit.

5.4 Das Kruzifix

Pfarrer Hermann John schreibt zum Kruzifix im Ev. Gemeindeblatt Nr. 10 Oktober 192030: „Das alte Kruzifix unserer Kirche, das bei der Kirchenrenovierung im Jahr 1887 durch ein neues, bedeutend kleineres ersetzt worden war und seither auf dem Kirchenboden lag, ist wieder an seinen alten Platz zurückgekehrt. Es war wohl deshalb entfernt worden, weil man seine Wiederherstellung für unmöglich hielt. Die Christusfigur ist nämlich aus Ton, Arme und Beine waren mehrfach gebrochen, sämtliche Finger fehlten und die Bemalung war verblasst. Nun hat sich aber doch ein Künstler gefunden, der das schwierige Werk der Wiederherstellung mit glücklichem Erfolg unternommen hat. Wir sind unserem Sommergast Herrn Reallehrer Spohn aus Stuttgart zu großem Dank verpflichtet, dass er aus freien Stücken dieses schöne Kunstwerk, das zweifellos aus der Zeit der Erbauung der Kirche 1607 stammt, so trefflich wiederhergestellt hat. Das kleine, aus Metallguss gefertigte Kruzifix hat in der neu hergerichteten Sakristei einen würdigen Platz gefunden. Das alte, das ungleich wertvoller ist, bildet, im Mittelpunkt des Chorbogens stehend und dem Eintretenden sofort in die Augen fallend, einen eindrucksvollen und erhebenden Schmuck unseres Gotteshauses.“

5.5 Die Glocken

Die erste kleine Glocke stammte aus dem Jahre 1583 und trug die Inschrift. „Meister Martin Miller in Esslingen goss mich 1583“. Die große Gis-Glocke der Lauterburger Kirche stammt aus dem Jahre 1605. Ihr Durchmesser beträgt 990 mm bei einem Gewicht von 570 Kg. Sie trägt am oberen Glockenrand die Inschrift: „Aus dem feuer floß ich, M. Johann Miller zu Esslingen goß mich - Anno Domini 1605“. Auf der Glocke sind auch die beiden Wappen des Stifter-Ehepaares, Georg Wolf von Woellwarth-Lauterburg und Anna von Fleckenstein angebracht31.

Es gibt eine zweite Glocke aus dem Jahr 1605 mit den Wappen Woellwarth und Fleckenstein in der Pfarrkirche St. Stephanus zu Alfdorf. Diese Glocke stammt ebenfalls aus der Esslinger Gießhütte Hans Miller. Die Schulterinschrift zwischen Bogenfries mit Kreuzblumen und Akanthusfries, mehrfach unterbrochen durch antikisierende Profilköpfe, trägt unter der Jahreszahl auf der Flanke zwei Vollwappen32.

Die erste mittlere E-Glocke in Lauterburg aus dem Jahr 1607 mit einem Gewicht von 310 Kg hatte die Inschrift: „M. Hans Miller zu Esslingen goss mich 1607, zur Ehre Gottes läut ich“33. 1917 wurde diese Glocke von der Reichsmetallstelle beschlagnahmt und musste abgeliefert werden.

Die ausführliche Geschichte der Glocken ist der Festschrift „400 Jahre Evangelische Kirche Lauterburg 1607-2007“ zu entnehmen. Ergänzend dazu ist zu bemerken, dass Pfarrer Hermann John im November 1919 zusammen mit dem Kirchengemeinderat beschlossen hatte, eine Sammlung für eine neue mittlere Glocke ins Leben zu rufen und diese dann zu Ehren der 16 Gefallenen von Lauterburg zu stiften34