Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Am 15. Oktober 1418 kauft Georg der Jüngere von Woellwarth von Wilhelm von Jagstheim dem Älteren und dessen gleichnamigem Sohn all deren Güter, Eigen und Lehen sowie ihre Leibeigenen, die sie im Umkreis von zwei Meilen zwischen Gmünd und Aalen haben. In den Kauf eingeschlossen sind zwei Hirtenrechte. Damit beginnt die Schafhaltung auf dem nunmehrigen woellwarthschen Gebiet in den Schäfereigütern Baierhof, Lix, Schönburren und Schwegelhof. Jahrhundertelang wurden die Weiherwiesen als Weiden benutzt. Sie gehörten ursprünglich der Grundherrschaft, wurden später zu 2/3 von der Realgemeinde Essingen gekauft, auch die beiden Weiher kamen in den Besitz der Realgemeinde. Am oberen Weiher befand sich eine stark besuchte Schafwäsche, zu der jedes Jahr 20. 000 Tiere und mehr aus der nahen und weiteren Umgebung getrieben wurden. Nachdem die Bauern in Essingen und Lauterburg die Stallfütterung eingeführt hatten, wurden die beiden Weiher trockengelegt, die Weide verpachtet, in Fruchtfelder umgewandelt, das im Eigentum der Realgemeinde befindliche Weiherhaus 1856 auf Abbruch verkauft und die Schafwäsche von den Weiherwiesen an die Rems bei der Ölmühle verlegt. Die Kulturveränderungen auf der Essinger Markung führen ab 1880 zum ständigen Rückgang der Schafhaltung in Essingen und Lauterburg. Die letzten Essinger Schafhalter waren die Brüder Wilhelm, Karl und Johannes Holz, Söhne des Matthäus Holz, Pächter auf dem Hofgut Tauchenweiler. Karl Holz, auch bekannt als "Tauchenweilerkarle", trieb 1952 letztmals seine Schafe zur Schafwäsche bei der Ölmühle und beendete danach die Schäferei.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 64

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

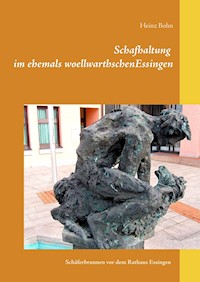

Schäferbrunnen vor dem Rathaus Essingen

Inhaltsverzeichnis

Beginn der woellwarthschen Schafhaltung

Erste württembergische Schäferordnung von 1651

Woellwarthsche Schäfereigüter Lauchkling, Baierhof, Lix, Schönburren und Schwegelhof

Schafhaus Lauchkling

Schafhaus auf der Lix

Vereidigung der woellwarthschen Schafhirten

Wiesenknechte (Wiesenvögte)

Schafweiden geben ständig Anlass zu Streit

Veränderungen und Probleme durch den Herrschaftswechsel im Jahre 1809

Viehseuche durch Wanderschäferei

Württembergisches veredeltes Landschaf

1807 hat Essingen noch zehn Schäfer

1816 - Schafe als Hochzeitsgeschenk für Kronprinz Wilhelm von Württemberg und Großfürstin Katharina Pawlowna

Beschreibung der Schäfereigüter 1819

Schafzählungen auf Essinger Gemeinde 1820 und 1821

Gutsherrschaft Woellwarth kauft Adlerwirtschaft und Pferchrechte in Bartholomä

Degenfeld verkauft 1833 ihren Essinger Anteil an der Sommerschafweide an die Realgemeinde Essingen

Mitweide auf den Essinger Schafweiden

Schafweidpachtschilling Allmend von Birken und Teich

1854 hat Essingen 1884 Einwohner

Weiherwiesen - Schafweide und Schafwaschplatz

Das Hirtenhaus auf dem Weiherplatz

197 Gemeinderechtsbesitzer

Grasversteigerung im alten Hirtenhaus auf den Weiherwiesen

1788 wird das neue Weiherhaus erbaut

Realgemeinde erwirbt 1825 und 1833 zu 2/3 die Schafweide auf den Weiherwiesen

1856 wird das Weiherhaus abgebrochen - einige Wetteraufzeichnungen

1857 bis 1952 Schafwäsche an der Rems bei der Ölmühle

Schafweideablösung der Gutsherrschaften Woellwarth und Degenfeld an die Realgenossenschaft

Schafhaus auf dem Ammertsbühl

Schafhaltung in Essingen geht zu Ende

Schäfer Karl Holz „Tauchenweilerkarle“

Ein Schäferstündchen mit Folgen

Nachbemerkung

Quellenverzeichnis

Ausschnitte vom Schäferbrunnen vor dem Rathaus Essingen

Vorbemerkung

Die jüngere Linie der Freiherren von Woellwarth kann im 15. und 16. Jahrhundert am Nordrand des Albuchs zwischen den Reichsstädten Gmünd und Aalen, der Fürstpropstei Ellwangen und der württembergischen Herrschaft Heidenheim ein Kleinstterritorium ausbilden, dessen Mittelpunkt und Verwaltungssitz die Marktgemeinde Essingen ist. Am 15. März 1401 kauft Georg von Woellwarth von Hans von Westerstetten den reichslehenbaren Burgstall Sneggenroden, das spätere Hohenroden. Am 25. Mai 1413 werden die Reichsfestung Lauterburg sowie das Dorf Essingen durch Graf Eberhard III. von Württemberg an „seinen Diener Georg dem Jüngeren von Woellwarth“ verpfändet1; 1413 verpfändet ihm Württemberg auch noch die Reichsfestung Rosenstein zusammen mit der Stadt Heubach.

Die Lauterburg bildet nun zusammen mit Essingen, Hohenroden und Teilen von Lautern das Zentrum der woellwarthschen Herrschaft. Burg Rosenstein und Stadt Heubach erweitern, von einer kurzen Unterbrechung abgesehen, bis zum Jahre 1579 deren Territorium.

In diesem dem Ritterkanton Kocher inkorporierten Herrschaftsbereich üben die Freiherren von Woellwarth-Lauterburg, vom Reich ausgestattet mit dem Blutbann, Galgen und Stock, die hohe und niedere Gerichtsbarkeit aus; seit der Reformation haben sie auch die Kirchenhoheit inne.

Beginn der woellwarthschen Schafhaltung

Am 15. Oktober 1418, es ist der Tag vor Sankt Gallus, kauft Georg der Jüngere von Woellwarth (#12)2 von Wilhelm von Jagstheim dem Älteren und seinem gleichnamigen Sohn all deren Güter, Eigen und Lehen sowie ihre Leibeigenen, die sie im Umkreis von zwei Meilen zwischen Gmünd und Aalen haben. In den Kauf eingeschlossen sind auch „Wettigsweiler” (möglicherweise handelt es sich hier um die Hofstelle Schwarzweiler), „Ballstetten” (vermutlich das abgegangene Albstetten), das Gut von „Diemar dem Essinger“, die Hofstatt auf dem Stürzel samt dem halben Stürzel sowie zwei Hirtenrechte.3

Nachdem die Grundherrschaft von Woellwarth die Trieb- und Weiderechte und damit das Privileg der Schafhaltung erworben hatte, wird die Schafhaltung erheblich ausgeweitet und auch brachliegende landwirtschaftliche Flächen wieder der Nutzung zugeführt, nachdem zuvor nur die Beweidung der so genannten Allmendweiden erfolgte. Im Zuge einer starken Nachfrage nach heimischer Schafwolle durch das sich schnell ausbreitende Tuchmachergewerbe erlebt die Schafhaltung einen entscheidenden Aufschwung und ist daher für die Grundherrschaft für lange Zeit eine wichtige Einnahmequelle. Bei der Katastererhebung des Jahres 1823 werden in Essingen noch 37 Tuchmacher, Leinenweber und Strumpfmacher gezählt.4

Erste württembergische Schäferordnung von 1651

1651 hatte Herzog Eberhard III. von Württemberg die erste bekannte Schäferordnung erlassen und damit die Schäfer vom bisher „unehrlichen Stand“ zur ehrbaren Zunft gemacht. Mit der Zunftordnung entstanden auch die Regeln und Abläufe für die Festzüge am Bartholomäustag, dies ist der 24. August, in Markgröningen mit dem Schäferlauf, der heute noch stattfindet; der Sieger wird zum Schäferkönig ausgerufen.

Bei dem Fest herrschte ursprünglich für die Schäfer aus dem ganzen Lande Anwesenheitspflicht. Es wurden Streitigkeiten geregelt, Lehrlinge losgesprochen und das so genannte Leggeld in die Zunftlade eingezahlt, die Witwen und Waisen unterstützte. Die Zunftlade und die Zunftfahne waren auf dem Markgröninger Rathaus verwahrt. Als die Schäfer zunehmend Probleme hatten, sich rechtzeitig in Markgröningen einzufinden, wurde im Jahre 1723 die Hauptlade in Markgröningen geteilt und weitere Nebenladen in Wildberg, Urach und Heidenheim eingerichtet. Der Aufenthaltsort der Schäfer während der Sommerweide bestimmte, welchen Ort die Schäfer aufzusuchen hatten. Nach der Auflösung der Zünfte im Jahr 1828 ging die Ausrichtung des Schäfertreffens wieder auf die Stadt Markgröningen über.5

Woellwarthsche Schäfereigüter Lauchkling, Baierhof, Lix, Schönburren und Schwegelhof

Die Nutzung des Albuchs als großflächiges extensives Waldweidegebiet ist schon in alten Flurnamen bekundet. Besonders auf den Weiherwiesen bei Tauchenweiler auf der wenig gegliederten, stark verkarsteten Kalkhochfläche, die von 775 Meter im Nordwesten auf 600 Meter im Südosten abfällt, wurden auf den weniger wüchsigen, flachgründigen und trockenen Standorten Schafweiden angelegt. Mit der Intensivierung der Schafhaltung dürfte die Anlage der beiden Weiher in den Weiherwiesen zusammenhängen, die zur Schafwäsche dienten.

Wegen des Mangels an Winterfutter auf dem Albuch mussten die Schafherden zur Überwinterung in weiter entfernt liegende, klimatisch günstigere Gegenden wie das württembergische Unterland oder in das Rheintal ziehen, weshalb sich in dieser Zeit die durch den regelmäßigen jahreszeitlichen Ortswechsel zwischen den Sommer- und Winterweidegebieten die charakteristische Wanderschafhaltung (Transhumanz) herausbildete. Die Weidegebiete auf den trockenen Standorten auf der Albhochfläche konnten also nur als Sommerschafweide betrieben werden.

So entstanden am Fuß des Albtraufs auch herrschaftliche Schafhöfe, denen Winterweiden mit besonderen Wiesenarenale angegliedert waren. Das Weiderecht darauf stand ausschließlich den herrschaftlichen Schafherden zu.

Die Gemeinde Essingen besaß auf der gesamten Gemeindegemarkung das Weiderecht für ihr gemeinschaftlich ausgetriebenes Rindvieh, ausgenommen davon waren die vorgenannten herrschaftlichen Winterweiden bei den Schafhöfen; besonders bestellte herrschaftliche »Wiesenvögte« wachten darüber.

Neben den Weiderechten bestanden für das Gemeindevieh auch besondere Triebrechte über herrschaftliche Gebiete wie beispielsweise durch das Trockental am Ostrand der Weiherwiesen, damit vom Dorf her die Heide zwischen Lauterburg und Bartholomä sowie die Allmende im Gewann Birken und Teich erreicht werden konnten. Diesen so genannten gemeinen Viehtrieb hatten auch die Schafherden des Dorfes Lauterburg zu nehmen, wenn sie zur Schafwäsche zu den Weihern in den Weiherwiesen getrieben wurden.

1527 erwirbt Wilhelm von Woellwarth zu Hohenroden (#134) von Abt Laurentius, dem Prior und dem Konvent des Benediktinerklosters Lorch um 250 Gulden württembergischer Währung deren Schafhof zu Essingen, Baierhof genannt, den bisher Claus Mayer bebaut hatte.6 Das Kloster Lorch erwarb diese ehemalige Vogtei „Cunenvelt“ im Jahre 1336 von Hilprant von Mantal und wurde ein so genannter Maierhof des Klosters. Bürgen dieser Erwerbung waren Friedrich der Ältere, Ulrich und Albrecht von Schnaitberg.7 Dieser ehemalige Schafstall ist Mitte der 1980-er Jahre eingefallen, die Mauerreste wurden aus Sicherheitsgründen abgebrochen.8An den abgegangenen Schafhof erinnert heute noch das Gewann ’Baierhof’.

1538 kommt auch der Schwegelhof (wieder) in den Besitz der Freiherren von Woellwarth. Der Hof hat eine interessante Entstehungsgeschichte: 1418 wird das Schäfereigut Schwegelhof (Schwägelhof) erstmals erwähnt, als Wilhelm von Jagstheim der Ältere und sein Sohn Wilhelm der Jüngere ihre Güter samt Leuten und Lehen an Georg von Woellwarth zu Lauterburg (#12) verkaufen.9 1436 wird der Schwegelhof im Zusammenhang mit der Stiftung einer ewigen Messe und der Zinsabgabe an die Pfarrkirche zu Gmünd erneut genannt.10