11,99 €

Mehr erfahren.

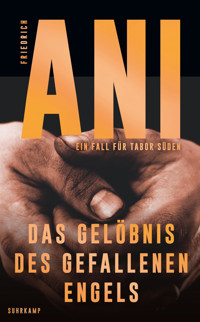

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Tabor Süden

- Sprache: Deutsch

Bei den Untersuchungen zum Tod eines Mannes, der in einem scheinbar leerstehenden Haus verhungerte, stößt die Kripo auf den Namen einer Frau: Soraya Roos. Das ruft Kommissar Tabor Süden auf den Plan, den Spezialisten für Vermissungen, denn vor zehn Jahren verließ Soraya von einem Tag auf den anderen ihre Familie und gilt seitdem als verschollen. Süden beginnt erneut mit der Suche und stößt auf eine Spur, die ihn nach Tissano führt, ein verschwiegenes Dorf im Friaul. Niemand dort will die Gesuchte kennen und doch ist Süden klar, dass dies der Ort ist, an dem er die Antworten auf all seine Fragen erhalten wird. Als es so weit ist, erlebt das Dorf eine blutige Nacht, die seine Bewohner niemals vergessen sollen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Friedrich Ani

Das Geheimnis der Königin

Ein Fall für Tabor Süden

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5345.

Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

Umschlagfoto: Udo Siebig/mauritius images

eISBN 978-3-518-77578-3

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Informationen zum Buch

Das Geheimnis der Königin

Ich arbeite auf der Vermisstenstelle der Kripo und kann meinen eigenen Vater nicht finden.

Tabor Süden

1

Es war die blutigste Nacht, die das Dorf je erlebt hatte. Und niemand – nicht der Verwalter, nicht der Bürgermeister, nicht der Priester – hatte eine Erklärung, wie es zu dem Massaker kommen konnte. Über den kiesbedeckten Innenhof des ehemaligen Gutshofes zogen sich meterlange Blutspuren, Stühle waren umgestürzt, der Boden übersät von abgerissenen Blättern, Farnen und Gräsern. Die windige Juninacht war erfüllt von atemloser Stille. Sogar die Grillen hatten aufgehört zu zirpen. Und trotz des Windes war im weitläufigen, dicht bewachsenen Park kein Rascheln zu hören. Es war, als hätten die siebzehn Opfer, die in der Nähe des Teichs lagen, jedes Geräusch mit in den Tod genommen.

Im bleichen Licht, das aus den Fenstern im Erdgeschoss in den Hof fiel, standen reglos fünf Männer. Einer von ihnen war ich, ein anderer mein Freund und Kollege Martin Heuer, der dritte Roderich Hefele, der deutsche Besitzer des zu einem Hotel umgebauten Anwesens, der vierte Luigi Fadini, der Verwalter, und der fünfte ein Einheimischer, der Friauler Severino Aroppa, den Martin und ich bis kurz vor dem Unglück vernommen hatten.

Keiner von uns tat etwas. Im Haus hielten sich Kinder und Frauen auf, unter ihnen die Ehefrau und Tochter des Besitzers, ein paar Hotelgäste und meine Kollegin Sonja Feyerabend, die im Gegensatz zu Martin und mir Urlaub und die Gelegenheit ergriffen hatte, uns in dieses friulische Dorf zehn Kilometer südlich von Udine zu begleiten. Das hieß, sie hatte Martin Heuer im Auto chauffiert, während ich mit dem Zug angereist war. Bei der Fahrt durch den kilometerlangen Tauerntunnel wäre ich an Klaustrophobie gestorben. Und hätte Sonja eine andere Route genommen, wären wir mindestens doppelt so lang unterwegs gewesen.

Vier Tage nach meiner Ankunft ereignete sich die Blutnacht von Tissano, genau zu jenem Zeitpunkt, als Martin und ich kurz davorstanden, den Fall, an dem wir seit so langer Zeit gearbeitet hatten, endlich abzuschließen. Am zehnten Juni war ich am Bahnhof S.Stefano Udinese aus dem Zug gestiegen, verschwitzt und durch und durch mürrisch. Die Sonne brannte auf mich herunter, und ich war der einzige Mensch weit und breit. Sonja und Martin hatten versprochen, mich abzuholen, ich hielt vergebens nach ihnen Ausschau. Die unbefestigte Straße, die an dem verfallenen Bahnhofsgebäude vorbeiführte, kochte vor Hitze. Kein Auto, kein Radfahrer, kein Traktor, nichts, nirgends, nur vor Grün strotzende Wiesen, in der Ferne ein Pappelwald, auf der anderen Seite der Straße die trostlose Mauer eines Friedhofs. Der Zug war so schnell verschwunden, als wäre er innerhalb von Sekunden in der Mittagsglut verdampft.

Was mache ich hier?, dachte ich. Was mache ich bloß hier?

Am Wartehäuschen, einem würfelförmigen Gebilde aus billigen Metallstützen, fehlten die Scheiben. Die Fensterläden am einstöckigen Bahnhof waren geschlossen. Reste eines Fahrplans hingen an einer verwitterten Tafel. Unter einem schmalen, schmutzigen Wellblech verlief eine Leiste mit Kleiderhaken an der Wand, davor eine rechteckige Konstruktion aus Eisenstangen, an denen das Dach befestigt war. Welchen Zweck dieses Kabuff erfüllt hatte, blieb mir ein Rätsel.

Außerdem war es zu heiß, um über solche Dinge nachzudenken. Die einzige Frage, die ich zu klären hatte, war, in welcher Richtung man das Dorf erreichte. Allerdings wäre es interesssant gewesen zu erfahren, wer die zwei rot-weißen Schranken dirigierte und wo der Wärter sich aufhielt. Das Bahnhofsgebäude sah aus, als hätte seit Jahren kein Mensch darin gearbeitet.

Ich stand am Straßenrand, die blaue Reisetasche neben mir, es roch nach Gras und Blüten. An der Schmalseite des Hauses hing ein blaues Schild, weiß umrandet, auf dem stand in weißer Schrift: »S.Stefano Udinese«. Dann fiel mein Blick auf das Vordach über dem verriegelten Eingang. Unter dem mittleren Fenster im ersten Stock war ebenfalls ein blaues Schild angebracht, auf das jemand in weißer Schrift mit der Hand geschrieben hatte: »Tissano«. Vor dem Wort war ein Pfeil, der nach rechts zeigte.

Aber ich vermutete, gemeint war, man müsse links am Gebäude vorbeigehen und dann der Straße folgen, die nach wenigen Metern abbog und hinter einem Baum verschwand.

Und tatsächlich befand sich vor dem Baum, der sich als üppiger Strauch herausstellte, das Ortsschild. Neben einem Hinweis auf Tempo fünfzig zeigte ein zweites rundes Schild eine rot durchgestrichene Trompete. Sofort wünschte ich, es hätte dieses Schild in hundert Kopien auch in dem Dorf gegeben, in dem ich aufgewachsen war. Vielleicht wären mir dann die niederschmetternden Blaskonzerte erspart geblieben, mit denen der Trachtenverein mehrmals im Jahr seine Spendeneinnahmen zu rechtfertigen versuchte.

Weiße Wolkenschlieren überzogen den blassblauen Himmel, als ich nach einer Viertelstunde den viereckigen Steinturm einer Kirche erreichte, direkt an der Straße. An einigen der bungalowartigen Häuser, an denen ich vorübergekommen war, hatten Hunde gebellt, ansonsten regte sich kein Leben. Wie ich später erfuhr, hatten viele Bewohner nach einem schweren Erdbeben, das die Region verwüstet hatte, mit der finanziellen Unterstützung des Staates nicht nur solidere, sondern vor allem schönere Häuser bauen lassen, kleine weiße Villen mit breiten Terrassen und Zufahrten, lichten Räumen, Garagen, elektrischen Toren und Alarmanlagen. Im Vergleich zu den ursprünglichen, von der Katastrophe verschont gebliebenen, teilweise unverputzten Steinhäusern wirkten die Neubauten protzig und etwas selbstherrlich, wenngleich die Bewohner zur Dorfgemeinschaft zählten wie alle anderen, jedenfalls die Mehrzahl von ihnen.

Schön wäre es gewesen, wenn bei meiner Ankunft im Dorf ein Mitglied dieser Dorfgemeinschaft aufgetaucht wäre und mir weitergeholfen hätte, egal aus welcher Sorte von Behausung.

Da ich abgeholt werden sollte, hatte ich keine Wegbeschreibung, ich hatte mir nicht einmal den Namen unserer Unterkunft gemerkt. Sämtliche Unterlagen des Falls hatte Martin Heuer im Auto mitgenommen. Nur den Namen des Dorfes wusste ich, und ich hatte mich genau an die Fahrtroute aus dem Internet gehalten: mit dem Nachtzug nach Venedig, von dort weiter nach Udine und dann mit der Regionalbahn nach S.Stefano Udine Tissano.

Und es hatte geklappt. Ich war da.

Mitten im Friaul, an einem phantastischen, dreißig Grad heißen Tag. Allein in einer Geisterstadt.

Über der Eingangstür des gelben Gebäudes, vor dem ich stehen blieb und meine Tasche abstellte, hing das Schild eines Gasthauses. Die grünen Läden im ersten Stock waren geschlossen, die kleinen Fenster im Parterre vergittert. Der Verputz bröckelte. In diesem Gasthaus verkehrte schon lange kein Gast mehr. Dafür entdeckte ich schräg gegenüber an einer Kreuzung in einem der neu gebauten, nicht aufgetakelt wirkenden Häuser eine Bar. Vier Stufen führten zur Terrasse hinauf, und ich dachte, das müsste trotz der Hitze zu schaffen sein. Mittlerweile war mein ganzer Körper eingeschweißt. Aus unbegreiflichen Gründen trug ich meine an den Seiten geschnürte Lederhose und über dem weißen Hemd meine schwarze Lederjacke. Vielleicht war mein Gehirn durch die intensive Sonneneinstrahlung verklumpt, jedenfalls kam ich nicht auf die Idee, die Jacke auszuziehen.

Die Markise über der Terrasse spendete zwar Schatten, brachte aber nicht die geringste Kühle. Ich setzte mich auf einen weißen Plastikstuhl und starrte das bunte Blechschild mit den Namen der Eissorten an. Auf dem Fensterbrett, unter dem ich saß, blühten Geranien in Kästen. Ein älterer Mann kam aus der Bar, offensichtlich der Wirt. Er begrüßte mich auf Italienisch, und ich bestellte etwas Unfassbares – eine Cola.

Ich trinke nie Cola. Ich hasse Cola. Ich ekele mich vor Cola.

Sitzend schwamm ich in Schweiß. Dann zog ich endlich die Lederjacke aus. Mein Hemd hätte ich auswringen können. Ich schnaufte. Ich war zu dick für diese Hitze. Ich war nicht dick. Ich versuchte zu denken, dass ich nicht dick war. Natürlich nicht. Ich hatte Übergewicht, das war alles. Ich hörte mich sprechen. Der Schweiß lief mir in den Mund. Der Wirt stellte ein Glas Cola mit Eis vor mich hin. Er sagte etwas, das ich nicht verstand. Ich sagte: »Grazie.« Er verschwand im Dunkeln der Bar. Ich trank. Und bevor ich weiter darüber nachdachte, hatte ich das Glas ausgetrunken. Ohne es einmal abzusetzen.

Ein grässlicher Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Wieder starrte ich die Eistafel an. Dann fiel mir ein, dass ich seit der Abfahrt in München nichts gegessen hatte. In Venedig wollte ich unbedingt einen Blick auf den Canal Grande werfen und verließ den Bahnhof, das vermutlich hässlichste Gebäude der Stadt. Danach musste ich mich beeilen, um den Anschlusszug nicht zu versäumen.

Ich sollte hineingehen und etwas zu essen bestellen. Mein Italienisch war lausig. Un Pane. Nein. Un Panino. Un Tramezzino. Con hm?

Ich hatte keinen Hunger mehr. Die Cola hatte meinen Hunger zerfressen.

Ich schwitzte. Normalerweise schwitzte ich gern. Diesmal nicht. Außerdem hatte ich den Eindruck, ich dünstete ungute Düfte aus. Was mache ich hier?, dachte ich. Martin hätte auch allein herfahren oder Sonja hätte eine Dienstreise beantragen und ihren Urlaub dranhängen können. Ich wollte nicht hier sein. Blödsinn. Natürlich wollte ich hier sein. Die verschwundene Frau war tot, davon waren wir jahrelang überzeugt gewesen, im Grunde war der Fall erledigt. Warum war ich dann hier? Wie hieß der Ort? Schweiß rann mir in die Augen. Ich stand auf. Erst jetzt fiel mir auf, dass der Tisch, an den ich mich gesetzt hatte, nicht im Schatten, sondern in der Sonne stand. Deswegen hatte der Wirt vorhin auf den anderen Tisch neben einem Bäumchen gezeigt.

In der Bar saßen drei alte Männer und spielten Karten. Der Wirt stand dabei und schaute zu. Als er mich bemerkte, ging er hinter den Tresen.

»Acqua minerale, per favore«, sagte ich.

»Con gas?«

Ich nickte. Beim Nicken fielen Schweißtropfen auf die Theke.

Der Wirt fragte mich etwas, das ich nicht verstand.

»Scusi«, sagte ich. Er stellte das Wasserglas vor mich hin.

»Germania?«

»Sì«, sagte ich.

»Signor Hefele?«, sagte er.

Bei diesem Namen kehrte etwas Erinnerung in mein ausgedörrtes Gehirn zurück. Wenn ich mich nicht irrte, hieß so der Besitzer – oder Pächter – des Hotels, wo Martin, Sonja und ich wohnen sollten.

»Sì«, sagte ich. Und fügte hinzu: »Sua casa?«

»Ah.« Der Wirt kam um die Theke und deutete mir mit einer Kopfbewegung an, ihm zu folgen. Das Wasserglas nahm ich mit. Von der Terrasse aus zeigte er auf eine schmiedeeiserne Toreinfahrt in unmittelbarer Nähe.

»Casa Hefele.« Im nächsten Moment huschte er an mir vorbei, zurück in sein kühles Refugium.

Das Haus hinter dem Tor und dem Eisenzaun lag inmitten eines Parks, ein zweistöckiges herrschaftlich anmutendes Anwesen, das vermutlich mehr als hundert Jahre alt und eindrucksvoll renoviert worden war.

Von der Bar bis zur Casa Hefele waren es nur ein paar Schritte. Das Tor war verschlossen, und ich fand den Eingang für die Gäste am Seitenflügel, dort, wo vermutlich früher das Personal ein und aus gegangen war. Über der schmalen Holztür stand der Name des Hotels und darunter »Albergo«. Ich klingelte. Ein Hund bellte.

Dann öffnete ein untersetzter Mann mit Schnurrbart die Tür.

Ich sagte: »Mein Name ist Tabor Süden.«

Er sagte: »Ah, Signor Süden. Kommen Sie herein. Willkommen bei uns. Ihre Kollegen sind schon da, sie haben mir von Ihrer Arbeit erzählt.« Sein Deutsch war besser als das aller CSU-Politiker, die ich bisher in Bayern kennengelernt hatte. »Ich bin Luigi Fadini, der Verwalter. Platz, Titus!«

Er meinte den Dobermann, der mir zur Begrüßung die Beine beschnupperte. Hinter ihm tauchte ein zweiter Hund mit weißem Fell auf. Er schlich träge um mich herum und fläzte sich dann auf die weiche Decke eines Sofas, das neben einem Kühlschrank stand. Durch die Glastür sah ich mehrere Weißwein- und Mineralwasserflaschen.

Ich hielt dem Dobermann die Hand hin, er schnupperte kurz und verzog sich in den Garten. Grundsätzlich habe ich keine Angst vor Hunden, misstraue aber jedem, auch dem apathischsten Dackel im Biergarten.

»Bitte füllen Sie das Formular aus, Signor Süden«, sagte der Verwalter.

Anschließend gab er mir zwei Schlüssel und führte mich über einen Kiesweg und durch ein kleineres Tor zu einem Nebengebäude, das in einem abgeteilten Areal des Parks lag.

»Hier wohnt Herr Hefele mit seiner Familie«, sagte der Verwalter. Er zeigte auf die Fenster im ersten Stock eines Seitenflügels. Mich begleitete er die Außentreppe zu einem Trakt hinauf, in dem die meisten Gästezimmer untergebracht waren. Mein Zimmer hatte eine schräge Decke mit Holzbalken und zwei Fenster, die Einrichtung bestand aus einem breiten Bett, einer antiken Truhe, einem Holzschrank und einer blau bezogenen Couch. Die Dielen knarzten, das Bad war hell und komfortabel. Von einem Moment zum nächsten fühlte ich mich wohl.

»Ich glaube, Ihre Kollegen haben Sie später erwartet«, sagte der Verwalter. »Ihr Kollege Heuer ist im Garten.« Leise schloss er die Tür hinter sich.

Von einem der beiden Fenster sah man zum Hauptgebäude hinüber und in den wundervollen Park, der zweifellos von einem professionellen Gärtner gepflegt wurde. Der üppige Garten machte gleichzeitig einen wilden und gezähmten Eindruck, die Bäume, Büsche und Hecken bildeten in einer Art disziplinierter Urwüchsigkeit ein realparadiesisches Ambiente, in dem in Volieren sogar Papageien herumflogen. Bald darauf begegnete ich auch Erna, dem philippinischen Hängebauchschwein, Liesl, dem Münchner Miniaturschwein, Balduin, der weißen Katze, Jo, dem dritten, undefinierbaren Hund, und Hahn, dem namenlosen Hahn, samt seinem Harem von Hennen.

Ich war in einem Dorf aufgewachsen und versuchte seither, die Stadt so selten wie möglich zu verlassen, allenfalls um in eine andere Stadt zu fahren. Niemals aufs Land, wo ich augenblicklich in einen Zustand panischer Langeweile verfiel.

In Tissano jedoch, in dieser stadtfernsten Gegend, inmitten dieser vor Schönheit und Stille berstenden Landschaft gab es Augenblicke, in denen ich vor Zufriedenheit beinah gegrunzt hätte wie Liesl beim Fressen.

Ich kam mir sehr merkwürdig vor.

Nachdem ich geduscht hatte, minutenlang unter kaltem Wasser, zog ich meine schwarzen Jeans und ein frisches weißes Hemd an und ging hinunter in den Garten. Vor dem Anbau, in dem sich früher der Pferdestall befunden hatte und heute der Harem des Hahns und die beiden Schweine hausten, standen Tische und Klappstühle aus Holz. Zwischen dem Blattwerk an der Hausmauer wuchsen Kiwis. Unter meinen Schuhen knirschte der trockene Kies. Vorbei am Turm, in dem ebenfalls ein Gästezimmer ausgebaut worden war, ging ich über die Wiese. Ein paar Meter war Titus hinter mir hergeschlichen, dann legte er sich nahe der Hauswand in den Schatten.

Auf einem Liegestuhl im kurz gemähten gelbgrünen Gras lag ein Mann, die Beine von sich gestreckt, und schnarchte. Aus zehn Metern Entfernung erkannte ich ihn an seinen Geräuschen.

Kindisch hielt ich ihm die Nase zu. Er schnappte nach Luft, keuchte und riss die Augen auf. Er schwitzte wie ich zuvor auf dem Weg durchs Dorf.

»Servus«, sagte ich.

Er hustete, stöhnte, kratzte sich auf der Brust und stemmte seinen mageren Körper hoch.

»Hab ich verschlafen?«, fragte Martin Heuer.

»Keine Ahnung«, sagte ich.

»Wie spät?«, fragte er.

Wie immer hatte ich keine Uhr dabei. Er hatte auch keine.

»Verdammt«, sagte er.

Martin trug ein olivgrünes T-Shirt, das er fast völlig durchgeschwitzt hatte, und eine graue Stoffhose. Er war barfuß. Seine wenigen, wie zu einem Nest geformten Haare klebten ihm auf dem Kopf, seine Knollennase war dunkelrot. Im Gegensatz zu mir hatte er eine leptosome Figur. Bevor er aufstand, hob er die Schachtel Salem ohne und die Streichhölzer auf, die er neben den Liegestuhl in die Wiese gelegt hatte.

»Hat Sonja dich abgeholt?«, fragte er.

»Nein«, sagte ich.

»Wieso nicht?«

»Habe ich mich auch gefragt.«

»Wie spät?«, fragte er wieder. Dann zündete er sich eine Zigarette an.

»Der Verwalter meinte, ich sei zu früh gekommen«, sagte ich.

Wir gingen zum Hauptgebäude zurück.

»Wollen wir ein Glas Wein trinken?«, fragte Martin.

»Unbedingt«, sagte ich.

Auf seiner Flasche, die neben den anderen im Kühlschrank im Empfangsraum stand, klebte ein kleiner Zettel mit einer Nummer. Der weiße Hund lag immer noch auf dem Sofa und schlief.

»Das ist Birba«, sagte Martin. »Hast du Mr Dober schon getroffen?«

»Ja«, sagte ich. »Titus persönlich.«

Martin nahm zwei Gläser aus einem Wandschrank, und wir setzten uns draußen an einen der Tische vor dem Anbau.

»Möge es nützen«, sagte Martin und hob sein Glas.

»Möge es nützen.«

Wir tranken. Der Weißwein war kalt und köstlich.

»Wie war die Fahrt?«, fragte Martin.

»Sehr gut«, sagte ich. »Wie war’s im Tunnel?«

»Kuschelig«, sagte Martin.

Dann schwiegen wir. Er schenkte sich nach. Er schwitzte immer noch. Er sah blass aus, wie immer. Ich kannte ihn, seit ich ein Jahr alt war. Er hatte mich überredet zur Polizei zu gehen. Manchmal war ich ihm dankbar dafür.

Hinter mir waren Schritte zu hören. Ich drehte mich um. Ein schwarzes Schwein schleppte sich über den Kies.

»Das ist Erna«, sagte Martin.

Er schenkte gerade mein Glas voll, da kam Sonja Feyerabend in den Garten, einen Bastkorb in der Hand, einen Strohhut auf dem Kopf.

»Warum sind Sie schon da?«, fragte sie und gab mir die Hand.

»Vielleicht war der Zug zu schnell«, sagte ich.

»Wir haben Sie erst in einer halben Stunde erwartet.« Sie sah auf die Uhr.

»Wie spät?«, fragte Martin.

»Halb drei«, sagte Sonja.

»Komisch«, sagte Martin. »Zur Abwechslung keine Verspätung, sondern eine Verfrühung. Willst du ein Glas?« Er duzte Sonja, weil er alle Kollegen und Kolleginnen duzte.

»Nein«, sagte sie. »Wenn das so ist, dann leg ich mich hin. Ich war in Palmanova und hab ein paar Sachen gekauft. Essen wir heut Abend zusammen?«

»Unbedingt«, sagte ich.

Sie ging durch das Tor zum Gästehaus.

»Ich hab sie noch nie in einem Rock gesehen«, sagte Martin.

Im Dienst trug Sonja Feyerabend meist Bluejeans und Pullover, beim Einsatz gelegentlich eine schwarze Schirmmütze aus Leder. Sie war etwas jünger als Martin und ich, einundvierzig, und eher unscheinbar, hohe Stirn, leichte Stupsnase, braune halblange Haare. Und sie hatte grüne Augen wie ich. Eine Zeitlang hatte sie mit dem Leiter unseres Dezernats zusammengelebt, die Beziehung scheiterte in einem Urlaub. »Verreisen bringt Verdruss«, hatte Martin gesagt, der noch seltener als ich die Stadt verließ. Allerdings sammelte er Reiseprospekte, Stadtpläne und dergleichen und verschlang die Berichte über fremde Länder und Menschen wie andere Leute Romane.

»Wir haben gestern eine kleine Trattoria entdeckt, nicht weit von hier«, sagte er. »Die wird dir gefallen.«

»Hast du schon eine Spur zu unserem Italiener?«, fragte ich.

»Nein«, sagte er. »Aber ich hab jemand getroffen, der unseren Italiener kennt.«

»Wen?«, fragte ich.

»Signor Fadini, den Verwalter unseres Hotels.«

2

Er bestand darauf, woanders mit uns zu sprechen.

»Warum?«, fragte Martin.

»Herr Hefele kommt bald zurück«, sagte Luigi Fadini. »Dann besprechen wir das Abendessen und andere Dinge.«

Wie ich erfuhr, kochte Roderich Hefele ab und zu für seine Gäste, Fadini und zwei Frauen halfen in der Küche, wobei Fadini hauptsächlich für die Getränke, den Wein und den Grappa, zuständig war.

Er schlug eine kleine Bar im Nachbarort vor.

»Wir können doch zu Walter hinübergehen«, sagte Martin. So hieß der Inhaber der Bar, in der ich gewesen war. Martin hatte sich am Vorabend mit ihm angefreundet, das hieß, ich vermutete, er hatte so viele Averna bestellt, bis die beiden zwangsläufig in ein Gespräch geraten waren, in welcher Sprache auch immer. Martin sprach genauso schlecht Italienisch wie ich.

»Nein«, sagte Fadini. »Herr Hefele ist kein Freund von Signor Walter.«

»Warum nicht?«, fragte ich.

»Scusi?«

Also liehen wir uns Sonjas Lancia aus. Martin fuhr, Fadini saß neben ihm, ich auf dem Rücksitz. Wenn man mit Martin Heuer Auto fuhr, dehnte sich die Zeit. Schneller als mit achtzig Stundenkilometern war er nie unterwegs, aufrecht, fast senkrecht saß er da, beide Hände am Lenkrad, reglos, wahrscheinlich hochkonzentriert, wie jemand, der in dichtem Schneetreiben oder durch eine ihm absolut fremde dunkle Gegend fährt. »Bei mir bist du so sicher wie in Abrahams Schoß«, pflegte er zu sagen. Worauf ich zu sagen pflegte: »War Abraham nicht der, der um ein Haar seinen Sohn geschlachtet hätte?«

Auf der sanft mäandernden Straße fuhren wir an grünen Weiden und Wiesen vorüber, am Friedhof, am Pappelwald, beides hatte ich vom Bahnhof aus gesehen, an zwei verlassen wirkenden Gehöften, an Steinhäusern aus vergangener Zeit. Im Westen zogen Wolken auf, ein leichter Wind wischte über das Land. Aber als wir aus dem Auto stiegen, war die Luft so heiß und schwer wie zuvor.

Fadini und der Wirt der Bar, die direkt an einer Straßenkreuzung lag, begrüßten sich mit Handschlag. Im hinteren Teil befand sich das Restaurant mit gedeckten Tischen. Dorthin setzten wir uns, nachdem Fadini seinen Freund darum gebeten hatte.

Der Wirt stellte eine Flasche Wasser, Gläser und für Fadini einen Espresso auf den Tisch. Er sagte etwas, das wir nicht verstanden, und ging in den Schankraum zurück. Fadini tat, als habe er nicht zugehört.

»Sie kennen Signora Roos?«, sagte ich. Es war ein Überfall. Ich hatte plötzlich den Verdacht, wir würden verlieren, wenn wir zu behutsam vorgingen. Unser großer Nachteil war die mangelnde Sprachkenntnis, und wir rechneten nicht damit, von den einheimischen Kollegen Unterstützung zu erhalten. Dazu war der Fall zu alt, zu kompliziert. Auch hatte ich keine Lust, mich in die Irre führen zu lassen oder im Kreis zu drehen, nur weil wir womöglich den Eindruck erweckten, wir wären freundliche, geduldige, leicht zu manipulierende Polizisten. Ich fing wieder an unangenehm zu schwitzen. Und ich mochte die Blicke nicht, die sich Fadini und der Wirt zugeworfen hatten. Und ich war abgespannt von der langen Fahrt. Und ich wollte den Fall zu Ende bringen. Genau genommen beschäftigte uns die Vermissung der Soraya Roos seit knapp zehn Jahren, und es gab niemanden in der Abteilung, der nicht glaubte, die Frau sei einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Auch ich hatte lange kaum Zweifel an dieser Annahme, bis ich ihrem Vater begegnet war und die Sache eine völlig neue Wendung nahm.

Deshalb waren wir hier. Zehn Jahre nach dem Verschwinden der damals einundvierzigjährigen Frau. Neue Spuren waren aufgetaucht, sie deuteten weder direkt darauf hin, dass Soraya lebte noch dass sie tot war, sie waren nur neu und hatten unseren Blick auf das kleine friulische Dorf gelenkt, von dem in den Akten bis dahin nie die Rede gewesen war. Und Ausgangspunkt war die Leiche eines Mannes, den Angestellte einer Brauerei vor eineinhalb Monaten in einem leerstehenden Gasthaus entdeckt hatten.

»Sie haben mir gesagt, Sie kennen sie«, sagte Martin.

Fadini hatte auf meine Frage mit einem entschiedenen »No!« geantwortet.

»Das war ein Missverständnis«, sagte Fadini.

»Warum sitzen wir dann hier?«, fragte ich.

»Ich wollte nicht, dass Herr Hefele zurückkommt und ich rede mit der Polizei«, sagte Fadini. »Ich rede mit Ihnen, ja, aber nicht, weil ich etwas… weil ich mit Ihnen etwas zu tun habe, verstehen Sie? Ich habe nicht gesagt, ich kenne Signora Roos, ich habe gesagt, ich habe den Namen gehört. Signora Roos. Viele können so heißen.«

»Ja«, sagte ich.

»Frau Roos wurde als vermisst gemeldet«, sagte Martin. »Und wir haben Hinweise, dass sie sich in Tissano aufhalten soll. Gibt es ein zweites Tissano in Italien?«

»Ich weiß nicht.«

»Stammen Sie aus dieser Gegend?«

»Milano«, sagte Fadini. »Meine Frau lebt in Udine. Wegen ihr bin ich hergekommen.«

»Haben Sie Kinder?«, fragte Martin.

»No. Wir sind geschieden. Ich werde zurückgehen nach Milano. Ich habe ein Angebot für ein Hotel.«

»Wie lange wohnen Sie schon in der Casa Hefele?«, fragte ich.

»Drei Jahre. Drei Jahre.« Er schlug mit dem Löffel gegen die leere Kaffeetasse.

»Woher kennen Sie den Namen Soraya Roos?«, fragte ich.

Der Wirt kam herein. Fadini bestellte ein Glas Wein. »Möchten Sie auch?«

»Nein«, sagte Martin.

»Nein«, sagte ich.

Der Wirt zögerte einen Moment, bevor er wieder ging.

»Woher kennen Sie den Namen?«, wiederholte ich.

»Ich weiß nicht mehr«, sagte Fadini.

»Sie kennen den Namen von Signor Aroppa«, sagte Martin.

Bis der Wirt das Glas Rotwein brachte und mit einem Blick auf seinen Freund den Raum verließ, sagte Fadini kein Wort.

»Sì«, sagte er dann. »Von Signor Aroppa.«

Er trank und sah auf die Uhr. »Das ist alles, Signori, Sie suchen diese Frau, ich kenne sie nicht, ich habe einen Namen gehört, das ist alles. Ich habe Signor Aroppa schon lang nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, ob er noch lebt.«