10,99 €

Mehr erfahren.

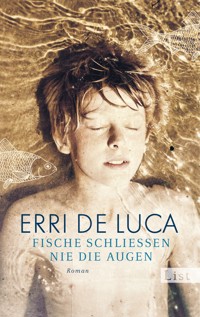

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein heiter-melancholischer Roman über das Erwachsenwerden im Italien der Nachkriegszeit. Während sich die anderen Jugendlichen aus der Stadt in den Sommerferien auf Ischia am Strand vergnügen, fährt der sechzehnjährige Ich-Erzähler jeden Morgen mit dem Fischer Nicola hinaus aufs Meer. Von ihm lernt er das Handwerk des Fischens, und Nicola ist der Einzige, der seinen Wissensdurst stillt und ihm vom Krieg erzählt. Die Abende verbringt er oft mit der Clique seines älteren Cousins. Dort lernt er Caia kennen, und ein überwältigendes Begehren ergreift den Sechzehnjährigen. Er ist überzeugt, dass Caia ein Geheimnis besitzt, und entschlossen, es in stiller Intimität ans Licht zu bringen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Meer der Erinnerung

Der Autor

ERRI DE LUCA, geboren 1950 in Neapel, zog mit 19 nach Rom und arbeitete dort als Maurer, LKW-Fahrer und Lagerarbeiter. Im Selbststudium brachte er sich mehrere Sprachen bei, darunter auch Althebräisch, um die Bibel übersetzen zu können. Erst mit 40 begann er zu schreiben und hat seither mehr als 30 Romane, Essays und Übersetzungen veröffentlicht und gehört zu den meistgelesenen, auflagenstärksten Autoren Italiens. Seine Bücher wurden in Italien, Frankreich und Israel zu Bestsellern, und sind außerdem in Ländern wie Spanien, Portugal, Holland, den USA, Brasilien, Polen und Litauen erschienen. Erri De Luca wurde 2010 mit dem Petrarca-Preis ausgezeichnet und 2013 mit dem Prix Européen de Littérature.

Erri De Luca

Das Meer der Erinnerung

Roman

Aus dem Italienischen von Tobias Eisermann

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage März 2021Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Tobias Eisermann © Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021© 1998 by Erri De LucaÜbersetzt aus dem Italienischen: Tu, mioDie Originalausgabe erschien 1998 bei Feltrinelli.Die Deutsche Erstausgabe erschien 1999 im Rowohlt Taschenbuch Verlag.Orthografie und Interpunktion wurden behutsam modernisiert.Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenTitelabbildung: © Peter Stackpole/Kontributor/Getty ImagesE-Book powered by pepyrus.com

ISBN 978-3-8437-2481-4

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

Das Meer der Erinnerung

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Das Meer der Erinnerung

Vos is main solo antkegn aiere corn

Was ist mein Solo gegen euren Chor

(Itzik Manger)

Das Meer der Erinnerung

Den Fisch hat man erst, wenn er im Boot liegt. Es ist ein Fehler, schon zu rufen, man habe ihn, wenn er eben erst angebissen hat und man sein Gewicht in der Hand, die die Angelschnur hält, vibrieren fühlt. Man hat den Fisch erst, wenn er an Bord ist. Du musst ihn mit einer sanften und gleichmäßigen Bewegung aus dem Wasser ziehen, schnell und nicht ruckartig. Sonst entwischt er dir. Du darfst nicht unruhig werden, wenn du spürst, wie er da unten tobt und dir wer weiß wie groß erscheint durch die Kraft, mit der er sich vom Haken loszureißen sucht.

Nicola hat mir das Fischen beigebracht. Das Boot gehörte nicht ihm, sondern meinem Onkel. Nicola benutzte es das ganze Jahr hindurch, und wenn die schöne Jahreszeit kam, dann half er dem Onkel an Sonntagen und in den Sommerferien. Nachts fischte er mit Lampen nach Tòtani, einer Art Tintenfisch, um sie als Köder zu benutzen. In der Frühe machte er das Boot fertig, und wir fuhren zeitig los.

Die Insel lag still da, und ein Junge konnte sich, wenn er barfuß zum Strand lief, geschmeidig fühlen wie die Steine unter seinen Füßen, duftend wie das Brot, dessen Geruch ihm von den Backstuben her in die Nase stieg, und erwachsen, weil er aufs offene Meer hinausfuhr, um ein Handwerk auszuüben. Die anderen Jungen kamen später an den Strand, wegen der Mädchen und um zu baden. Die Reichen hatten Motorboote, mit denen sie Schleifen zogen, Boote aus glänzendem Holz und Motoren mit vielen PS.

Das Boot meines Onkels hatte einen schwachen Dieselmotor, der im Morgengrauen über die glatte Wasserfläche tuckerte und die Luft vibrieren ließ. Mich kitzelte sein Geruch während der gesamten Fahrt in der Nase. Wir saßen über den Bootsrand gelehnt, auch bei Seegang, wenn das Wasser gegen den Bug schlug. Nicola stand aufrecht am Heck und lenkte die Ruderpinne. Das war sein Beruf, er hatte den Seemannsfuß. Keine Welle brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Wer gegen die Welle aufrecht in einem kleinen Boot stehen konnte, der hatte den Seemannsfuß. Ich hatte ihn, und manchmal ließen sie mich auf der Rückfahrt ans Steuer, wenn der Onkel schlief und Nicola das Boot in Ordnung brachte und die Fische ausnahm. Ein Junge gehört eigentlich nicht ans Steuer. Man muss die Welle zu nehmen wissen, sie glatt unter dem Kiel durchlaufen lassen, damit er nicht aufschlägt. Das Boot spürt die Schläge, das Holz leidet. Aber wenn die See ruhig war und kein anderes Boot in Sicht, dann bot ich mich fürs Steuer an, und Nicola erledigte den Rest seiner Arbeit.

Er hat mich das Meer gelehrt, durch das Boot und die Erlaubnis meines Onkels, der mich einlud mitzufahren, weil ich den Mund hielt und die Angelschnur nicht verheddern ließ, mich nicht bewegte, wenn ein Fisch anbiss, nicht über die Hitze klagte und nicht ins Wasser sprang, nur manchmal kurz zur Erfrischung eintauchte. Ich fragte nie, ob ich Fische mit nach Hause nehmen könne, der Fang gehörte ihm und Nicola. Ich fragte auch nie, ob er mich mitnähme, sondern er sagte am Abend vorher: Komm.

Nicola hat mich das Meer gelehrt, ohne zu sagen: Das macht man so. Er machte es so, und so war es richtig, nicht nur gekonnt, auch schön anzusehen, nie hastig. Die Art, wie Nicola seine Arbeit verrichtete, glich dem Gang der Wellen. Seine Gesten folgten einem Zeitmaß, das ich zu verstehen lernte. Er schnitt die Tintenfische in fingerkuppengroße Stücke und schob jedes sogleich mit der Klinge beiseite. Dies tat er in einem ihm eigenen Rhythmus, gleichmäßig und wie versunken. Während der Fahrt aufs offene Meer trockneten die Fischstücke in der Sonne. Dann steckte er die Köder so auf den Angelhaken, dass sie ihn ganz bedeckten. Wenn er einen Fisch gefangen hatte, nahm er ihm den Köder wieder aus dem Maul, um ihn erneut zu benutzen. Er tat das fast blind, die Hände agierten für sich. Derweil konnte er woandershin sehen, in die Ferne oder nirgendwohin. Die Arbeit taten nur seine Hände, der übrige Körper bildete ihre geduldige Stütze.

Auf dem Boot sprachen nur die Männer. Ich lauschte den Stimmen, nicht den Gesprächen. Wenn andere Fischer vorüberfuhren, riefen sie »a’re nuost«, du bist einer von uns, ein Gruß, den ich nur auf See gehört habe.

Manchmal ging ich nachmittags an den Fischerstrand, und wenn ich Nicola allein antraf, während er das Boot klarmachte, blieb ich in der Nähe. Zwischen den Resten des Fangs scharrte ein Huhn nach einem Sardellenkopf voller Sand. Ich war ein Stadtkind, aber im Sommer verwilderte ich. Ich ging barfuß, meine Fußsohlen waren hart wie Johannisbrotschoten, die man vom Baum pflückt, ich wusch mich nur mit Meerwasser, schmeckte salzig wie Hering und roch auch nach Fisch. In den Haaren hatte ich Fischschuppen. Ich lief in blauen Tuchhosen herum, mit kleinen Schritten wie im Boot. Nach einer Woche hatte ich keine Heimatstadt mehr. Ich hatte sie abgestoßen zusammen mit der toten Haut auf Nase und Rücken, dort, wo die Sonne bis ins Fleisch eindrang.

Die Sonne ist ein Grobschliff, ein Schmirgelpapier, das die Erde im Sommer aufraut und ausdörrt, abschleift und mit Staub tüncht. Mit den Körpern tut sie das Gleiche. Meine bis zum Abend der Sonne ausgesetzte Haut platzte an Schulter und Nase wie eine Feige auf. Ich benutzte kein Sonnenöl, das es damals, Mitte der Fünfziger, schon gab. Nur die Fremden rieben sich ein, glänzende Körper, wie Sardellen, die man durch Ei zieht, bevor sie gebraten werden. »Ich würd zum Fischchen werden / in Mehl würd sie mich wenden / ihr Händchen würd mich greifen / in die Pfanne würd sie mich schmeißen / Donna Amalia Speranzella«: Mit den Versen von Salvatore Di Giacomo machte der Onkel sich über alle lustig, die Sonnenöl benutzten. Seine Söhne und ich, die Jungen in der Familie, waren von klein auf gewohnt, in den ersten Tagen zu verbrennen. Das ging vorbei. Ich nahm den Schmerz hin wie das einzig angemessene Lehrgeld, das ich für meine zarte Städterhaut bezahlen musste. Die neue Haut forderte ihren Tribut, auch an den Füßen, bevor man mittags auf den glühend heißen Steinen laufen konnte.

Nicola hatte den Krieg mitgemacht, bei der Infanterie in Jugoslawien. Von der Insel nach Sarajewo, das ist seine einzige Reise geblieben. Er hatte dort eine Familie kennengelernt. An den Abenden mit freiem Ausgang besuchte er sie und brachte Nudeln, Kaffee und Brot mit. Sie boten ihm dafür einen höllischen Branntwein an. Er kostete nur davon; man verstand sich mit Gesten. Er klopfte abends an ihre Tür, und auf die Frage »Wer ist da?« antwortete er »Ich«, weil er seinen Namen nicht sagen wollte. So war Ich sein Spitzname geworden: »Ich ist da.« Die italienischen Schwarzhemden hatten einen Sohn dieser Familie erschossen. Man hatte sich kennengelernt, als die Angehörigen in die Kaserne gekommen waren und um die Rückgabe des Leichnams gebeten hatten. Nicola hatte ihnen geholfen; dann hatten sie ihn zu sich nach Hause eingeladen. Er war auf einem moslemischen Friedhof gewesen: »Wie unsere, nur auf dem Grabstein anstelle des Kreuzes ein Halbmond.« Er hatte gehört, wie ein Toter beweint wurde, mit dem gleichen durchdringenden Klagegeschrei wie bei den Frauen auf seiner Insel. Er hatte sich zu Hause gefühlt. Wie wenn das Meer einen Ertrunkenen ans Ufer schwemmt, so hatten diese Frauen um den Jungen getrauert, den man erschossen hatte, weil er »partizan« war.

Er erzählte mir diese Dinge nur unter der Bedingung, dass ich versprach, sie ganz und gar für mich zu behalten, denn er verstehe nichts von Politik, das seien bloß Geschichten aus den Zeiten, als er jung war, als Krieg herrschte. Es gab Zeiten des Krieges, wie es Zeiten des Südwestwinds und der Trockenheit gab oder Zeiten, in denen keine Thunfischschwärme durchzogen. Es gab: Diese beiden Wörter bestimmten alles Gute und Schlechte, das den Menschen widerfuhr. Der Krieg lebte in manchen seltsamen Einzelheiten fort, an die er sich erinnerte: ein leeres Fenster, von der Straße aus gesehen, dahinter kein Haus mehr, auch kein Dach, nur der Himmel. Fenster sind dazu gemacht, dass man den Himmel sehen kann, aber nicht so. Und ein Marktplatz, auf dem Gras wuchs, da es eh nichts mehr zu verkaufen gab und keiner mehr hinging, nicht einmal, um ein paar Worte zu wechseln. Manchmal ist Gras, wenn es zwischen den Steinen auf einem Marktplatz wächst, ein trauriger Anblick.

Er erzählte mir davon, weil ich beharrlich war und er in jenem Sommer langsam Zutrauen zu diesem Jungen fasste, der seine Gesten nachahmte und zu ihm kam, um stumm seinen Geschichten zu lauschen, ohne nach diesem und jenem zu fragen. Ich erzählte sie nicht weiter, ich sagte nicht einmal, wo ich so manchen Nachmittag verbrachte, während die anderen Jungen aus der Stadt, die auf der Insel Ferien machten, sich mit ihren ersten Mädchen trafen. Meinen Eltern musste ich keine Rechenschaft ablegen. Es war üblich, dass die städtische Disziplin auf der Insel gelockert wurde, mit Ausnahme der Essenszeiten.

Die Hitze entspannte den Körper; Freiheit war, zum Gesang der Zikaden eine neue Haut zu bekommen. Der Strand war die Grenze, wo das Leben der Männer begann. Vom Ufer aus gesehen, erschien die Wasseroberfläche glatt, und doch war sie voller Pfade, Strömungen, Kreuzungen und bei Niedrigwasser gefährlicher Sandbänke. Die Boote waren aus Gefahren, aus Wundern gemacht, manche trugen fromm am Vordermast einen gesegneten Olivenzweig.

Mit der Tiefe hatte ich keine Erfahrung, ich verkehrte nicht mit denen, die mit Harpunen tauchen. Nicola konnte nicht schwimmen, und er hat mir die Achtung vor der Tiefe vermittelt. Wir bekommen vom Meer, was es uns bietet, nicht, was wir verlangen. Unsere Netze, Körbe und Reusen sind eine Frage. Die Antwort hängt nicht von uns ab, den Fischern. Wer untertaucht, um sich die Antwort mit seinen eigenen Händen zu holen, hat keinen Respekt vor dem Meer. Uns steht nur die Oberfläche zu; alles darunter gehört dem Meer, ist sein Leben. Wir treten an die Schwelle, an den Rand des Wassers. Wir dürfen nicht in sein Reich eindringen, als wären wir die Herren des Meeres.

Im Boot meines Onkels sind nie Harpunenfischer mit Gasflaschen mitgefahren. Der Onkel war mit Nicola einer Meinung. Er mochte den Kampf mit dem Wrackbarsch, der den Haken schluckt und sich dann verkriecht. Man muss sich sehr gut mit dem Boot und den Rudern auskennen, um seine Widerstandskraft zu brechen und ihn aus seinem Schlupfwinkel hervorzuzwingen. Oft gewann der Barsch den Kampf. Abends waren die Hände voller Risse von der Schnur des Fangkorbs, die man bei uns als Reuse bezeichnet, und in den Schnitten und Wunden hatte sich das Meersalz festgesetzt. Zu Beginn der Saison wurden die Stigmata eingeweiht. Nicola hatte mir beigebracht, die Handflächen mit einem Tauende zu härten.

Als Kind lauschte ich dem Krieg. Zu Hause waren es die Geschichten, die bei Tisch erzählt wurden, Flugzeuge, gespickt mit Bomben, die Sirene, die wenig Zeit ließ, das wortlose Rennen und dann das Dröhnen, zuerst von den Bombern am Himmel und danach von den Explosionen am Boden. Einmal im Juli blieb der Alarm aus, und die Bomben fielen wahllos in großen Mengen. Sie kamen bei Tag, um die Menschen büschelweise niederzumähen. Mama kannte diese Geschichten, Papa ist Soldat gewesen. Sie erzählte, wie sie in die Luftschutzkeller liefen. Sie stürzten aus dem Haus und mischten sich im Tunnel von Piedigrotta unter die Menge, hundertmal in einer Jugend. Mit den anderen Familien war abgemacht, dass die ersten die besten Plätze bekamen. Jeder musste sich schnell bestimmte Dinge greifen, die er in Sicherheit bringen wollte. Sie trug mich, Opa einen Koffer mit einem Porzellanservice, der immer neben der Tür stand. Die Frauen steckten Wertsachen in eine Tasche und trennten sich im Luftschutzkeller nicht mehr davon. Mama erinnerte sich an eine sehr arme Familie: Die Frau hielt immer eine alte Tasche an die Brust gepresst. Ihre Kinder staunten darüber, dass sie offenbar doch etwas von Wert besaß. Eines Tages stürzte die Frau beim Laufen, und ihr gesamter Schatz ergoss sich über den Boden: lauter Knöpfe. Um keine schlechte Figur zu machen, hatte auch sie sich mit einer Tasche versehen, von der sie sich nie trennte, und sie gefüllt, um sie bauchig erscheinen zu lassen. Auch im Bombenhagel wollte eine arme Frau nicht schlechter dastehen als die anderen. Von dem Tag an sah man sie nicht wieder.

Nach den hundert Feuerstürmen der Alliierten hatte die Stadt sich der Deutschen entledigt, mit einem Huftritt, wie er einem Volk wieder Bedeutung verleiht. Die Amerikaner zogen nicht in die Stadt ein, und so brach ein Aufstand gegen die Deutschen los. Die Bevölkerung zog sich plötzlich wie eine Schlinge um sie zusammen und verwandelte den Rückzug in eine Flucht. Denn ein Volk kann zu einer wütenden Meute werden. Dann zogen die Amerikaner ein, und jede Familie nahm einen von ihnen auf. Zu uns kam Jim, ein riesiger Schwarzer, fröhlich und ein guter Arbeiter. So wurde Jim zu unserem Retter. Nach den hundert Bombenangriffen der Alliierten kam ein einziger von den Deutschen. Als die Sirene ertönte, rührte sich keiner. Das wird ein Irrtum sein, meinten alle, der Krieg ist doch hier vorbei. Jim war zu Hause, und er wollte davon nichts hören. »No, no«, brüllte er mit seiner lauten Stimme und warf alle aus dem Haus. Mamas Großmutter, die im Rollstuhl saß, nahm er auf den Arm. Als sie von dem Riesen fortgeschleppt wurde, schrie sie um Hilfe. Es endete schließlich so, dass eine deutsche Bombe das Haus traf und die geringe Habe unserer Familie vernichtete. Damit war die innerfamiliäre Rechnung insofern beglichen, als das Haus meines Vaters schon zerstört war. Mama betonte immer die lustige Seite der Geschichte. Nie vergaß sie zu erwähnen, dass sie den Luftschutzkeller erst spät erreichten, im deutschen Bombenhagel, und sich den Bauch hielten vor Lachen über das Geschrei von Großmutter Emilia in Jims Armen. Sie lachte noch immer über diese Bomben, die sie ruiniert hatten.

Geschichten von Geretteten in der Stadt, von durchwachten Nächten und Kindern, die nicht einmal mehr weinten, Soldatenglück und drum herum deutschen Befehlen auf den Wandanschlägen: alte Geschichten, die die Kindheit begleiten. Aber ich wuchs heran, und die Zeit schrumpfte zusammen: Diese Dinge lagen nicht mehr weit zurück, sie waren vor Kurzem geschehen. Diese Vergangenheit war gerade passiert; die Löcher in den Straßen waren noch da. Als man bei mir zu Hause aufhörte, davon zu erzählen, begann ich, danach zu fragen, und das gefiel den anderen nicht. In meinen Fragen musste eine Hartnäckigkeit stecken, an die ich mich nicht zu erinnern vermag. Denn man verwies ungehalten auf die Bibliothek: Da ist die Geschichte, dort steht sie geschrieben, lies, so viel du willst, aber lass uns in Ruhe, wir haben keine Lust mehr, uns an diesen Schmerz zu erinnern. Unsere Verhältnisse hatten sich jetzt verbessert, man sprach von einer neuen Wohnung. Eine eigene Wohnung, nicht mehr zur Miete.

Der Krieg begleitete ihre Tischgespräche nicht mehr. Die Kinder wuchsen heran, indem sie zuhörten. Man sprach jetzt über Politik, von Bürgermeistern, die sich als Freibeuter gebärdeten, wie Käpt’n Hook. Diese Neuigkeiten waren bloß traurig, ohne den Glanz abenteuerlicher und komischer Geschichten.

So lernte ich ihre Geschichte, eine andere als die Geschichte, die man uns in der Schule anhand von Lehrbüchern beibrachte, wo die Vergangenheit gut erklärt und logisch dargestellt im freien Fall auf uns niederkam. Diese unmittelbare Vergangenheit war ein Wust von Gräueltaten, wenige Schlachten, dafür Säuberungen und Massenhinrichtungen, niederträchtige Gemetzel an Wehrlosen. Eine vollkommen ziellose Geschichte, die keine Fortsetzung beanspruchte, sondern vielmehr ein Abschluss sein wollte, das Ende der Geschichte. Juden, ich lernte dieses Wort aus den Büchern über den Krieg. Zuerst waren sie ein uraltes Volk wie die Phönizier oder die Ägypter. Aber warum stöberte man ihre Kinder, Frauen und alten Menschen in den elendsten Winkeln Europas auf? Eigenartig, Geographie zu lernen, um die Städte, die Gegenden der Toten suchen zu können: Wolynien, Bukowina, Podolien, Litauen. Ein Friedhof hatte sich über weite Ebenen mitten in Europa aufgetan, und ein Junge aus Neapel suchte ihn unter den Nationen, die der Sowjetunion zugeteilt worden waren. Zu Hause fragten sie nicht mehr, was ich las, um nicht auf den Grund meiner Wissbegier stoßen zu müssen.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.