7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

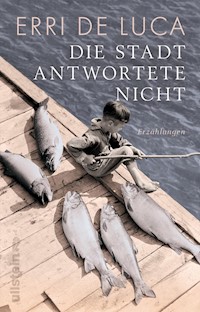

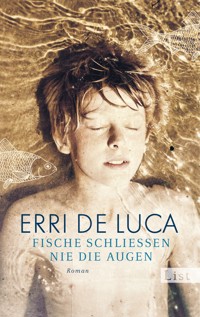

Ein Sommer vor fünfzig Jahren, auf einer Insel im Golf von Neapel: Dies ist der Sommer der Veränderungen für den zehnjährigen Ich-Erzähler, der spürt, dass sein Körper nicht mehr zu dem passt, was in seinem Kopf und in seinem Bauch vor sich geht. Ob das mit dem ››Mädchen aus dem Norden« zu tun hat, das ebenfalls Krimi lesend unter seinem Sonnenschirm liegt? Sie wird es jedenfalls sein, die ihm erklärt, dass man beim Küssen, anders als die Fische, sehr wohl die Augen schließt. In seinem bislang persönlichsten Buch verschränkt Erri De Luca seine Kindheitserinnerungen mit den Gedanken des heute reifen Künstlers.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Erri De Luca

Fische schließen niedie Augen

Roman

Aus dem Italienischenvon Annette Kopetzki

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel»I peschi non chiudono gli occhi« beiGiangiacomo Feltrinelli Editore in Mailand.

ISBN 978-3-8437-0487-8

First published by Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2011

by arrangement with Susanna Zevi Agenzia Letteraria

© der deutschsprachigen Ausgabe:

2013 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagmotive: plainpicture (Junge) und

Büro Jorge Schmidt (Fisch)

Alle Rechte vorbehalten.

Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,

Verbreitung, Speicherung oder Übertragung

können zivil- oder strafrechtlich

verfolgt werden.

eBook: LVD GmbH, Berlin

»Was nützt es, deine Asche zu küssen?Ich bin deine Asche.«

Itzik Manger

»ICH SAGE ES dir einmal, und das ist schon einmal zu viel: Wasch dir die Hände im Meer, bevor du den Köder auf den Haken steckst. Der Fisch erkennt den Geruch, er nimmt keinen Köder, der vom Land kommt. Und tu genau das, was du bei den anderen siehst, warte nicht ab, bis einer dir etwas sagt. Auf dem Meer ist es nicht wie in der Schule, da gibt es keine Lehrer. Es gibt das Meer, und es gibt dich. Und das Meer belehrt nicht, das Meer handelt auf seine Weise.«

Ich schreibe seine Sätze auf Italienisch und alle hintereinander. Als er sie sagte, waren sie einzelne Felsen und dazwischen viele Wellen. Ich schreibe sie auf Italienisch, ohne seine dialektgefärbte Stimme sind sie farblos.

Oft fing er mit »und« an. In der Schule lernt man, dass ein Satz nicht mit einem Bindewort beginnen darf. Für ihn war der Satz die Fortsetzung eines anderen, der eine Stunde zuvor, einen Tag zuvor gesagt worden war. Er sprach wenig, mit langen Abständen aus Schweigen dazwischen, in denen er seine Arbeit auf dem Fischerboot verrichtete. Für ihn war es eine einzige Rede, die sich von Zeit zu Zeit mit einem »und« vom Mund löste, ein Wort, rund wie ein Knoten. Von seiner Stimme habe ich gelernt, Sätze mit dem Bindewort zu beginnen.

ER SAH ETWAS Gutes in mir, dem Stadtkind, das im Sommer auf die Insel kam. Ich ging hinunter zum Fischerstrand und verbrachte ganze Nachmittage damit, die Bewegungen der Boote zu beobachten. Mit Mamas Erlaubnis durfte ich auf einem dieser Boote fahren, einem langen, mit Rudern, dick wie junge Bäume. Ich tat fast nichts an Bord, aber bei manchen Handgriffen ließ sich der Fischer helfen, er hatte mir beigebracht, wie ich die Ruder bewegen konnte, die doppelt so groß waren wie ich. Aufrecht stehend, mit über Kreuz ausgestreckten Armen, drückte ich mein Gewicht dagegen. Das Boot ruckte ganz leicht, dann fuhr es los. Ich fühlte mich groß dabei. Manchmal war dem Fischer meine kleine Kraft an den Rudern von Nutzen. An die Angeln, die langen Schnüre mit den Bleigewichten für die Tiefe ließ er mich nicht heran. Das waren Arbeitswerkzeuge, die in Kinderhand nichts verloren hatten. Auf dem Festland dagegen, in Neapel, waren kein Werkzeug und keine Arbeitsstunde zu schwer für die Kinder.

Er ließ mich den Anker auswerfen. Ich war inzwischen zehn Jahre alt, ein sprachloses Knäuel Kindheit. Zehn Jahre war eine feierliche Ziellinie, zum ersten Mal schrieb man sein Alter mit zwei Ziffern. Die Kindheit endet offiziell, wenn man den Jahren die erste Null hinzufügt. Sie endet, aber nichts geschieht, man steckt in demselben gehemmten Kinderkörper früherer Sommer, innerlich aufgewühlt und äußerlich unverändert. Ich zählte zehn Jahre. Bei der Altersangabe ist das Verb »zählen« präziser. Ich steckte in einem verpuppten Körper, und nur der Kopf versuchte, ihn aufzubrechen.

DA ICH DIE Grundschule ein Jahr früher beendet hatte, lag in diesem Sommer schon die erste Klasse der Mittelschule hinter mir. Endlich waren Kugelschreiber erlaubt, die schwarzen Kittel abgelegt, Tintenfass, Feder und Löschpapier, das im Dialekt carta zuca, Saugpapier, heißt, vergessen.

Ich hatte mich in meinem Kopf verändert, zum Schlechteren, wie mir schien. In dem Alter, in dem Kinder aufgehört haben zu weinen, fing ich damit an. Die Kindheit war ein Krieg gewesen, ringsum starben mehr Kinder als Alte. Nichts von ihrer Zeit war zum Spielen, obwohl sie hartnäckig so taten als ob. Mir war die Zeit aufgespart geblieben, aber ich musste sie mir verdienen.

Ich blieb in der Kindheit eingeschlossen, meine Amme war das kleine Zimmer, in dem ich unter den Bücherburgen meines Vaters schlief. Sie ragten bis zur Decke hinauf, waren Türme, Pferde und Bauern eines vertikal aufgestellten Schachbretts. Nachts drang Papierstaub in meine Träume. Während der Kindheit am Fuß der Bücherberge kannten die Augen keine Tränen. Ich war ein kleiner Soldat, leistete täglich Wachdienst in diesem engen Raum.

Mit meinem zehnten Lebensjahr dann die Veränderung, die Festung der Bücher genügte nicht mehr zum Abschotten. Die Schreie, das Elend, die Grausamkeiten aus der Stadt attackierten meine Ohren alle gleichzeitig. Es hatte sie auch vorher gegeben, aber sie waren auf Distanz gehalten. Mit zehn wurde die Nervenverbindung zwischen dem Leiden dort draußen und den Fasern meines Körpers hergestellt. Ich weinte und schämte mich dafür mehr als fürs Ins-Bett-Pinkeln. Ein Lied, die Triller eines Kanarienvogels, der geblendet worden war, damit ihm der Lockruf reiner aus der Kehle stieg, eine Gewalttat in der Gasse: Das Zittern von Tränen und von Wut überkam mich, bedrängend bis zum Brechreiz. Ein alter Mann schnäuzte sich die Nase, zog sich die Kleider fest um den Leib, während er auf der Suche nach einem Sonnenstrahl nach oben spähte, ein Hund mit eingekniffenem Schwanz, verfolgt vom Stein eines Kindes – ein Durchfall der Augen ließ mich auf die Toilette flüchten.

SOGAR DER ERSTICKTE Ruf des Knoblauchverkäufers ließ mir die Brust erbeben. Mit Müh und Not behauptete er sich unter den vielen anderen Stimmen. Aber war sie denn nicht eher zum Lachen, seine Aufforderung zum Knoblauchessen? »Accussì nun facite ’e vierm«, so kriegt ihr keine Würmer. Nein, mit seiner Stimme wurde es zu einem armseligen Behelf. Ich weinte, das Handtuch auf den Mund gedrückt. Ich ging mich im Spiegel betrachten, nur so konnte ich mich beruhigen: Mein durch die Grimasse entstelltes Gesicht war mir so zuwider, dass ich aufhörte. Wenn es in der Schule passierte, täuschte ich Bauchschmerzen vor und bat darum, auf die Toilette gehen zu dürfen. Dort konnte ich nicht lange bleiben, seltsame Dinge geschahen, die Türen schlossen nicht, und immer konnte plötzlich ein Erwachsener hereinkommen.

Mit zehn begann ich, leise zu singen. Der Resonanzboden der Stadt genügte, um mich zu übertönen, doch die Lippenbewegungen musste ich verbergen. Ich hielt mir die Hand vor den Mund, die Finger berührten die Wangenknochen, die Handfläche diente als Bühnenvorhang. Noch heute singe ich gerne so beim Autofahren. Dank eines akustischen Effekts, den ich nicht verstehe, steigt ein intensiver, klarer Ton zu den Ohren auf. In der Schule tat ich es, während die Lehrer erklärten, oder bei geöffneten Fenstern, wenn das Getöse der überfüllten Stadt hereinkam. Viele mögen keinen Motorenlärm, mir ist er lieber als der Lärm von Stimmen. Die Stimmen erhoben sich zu Pyramiden aus Schreien, weil sie aus den Kehlen drängten, nicht, weil sie jemand Bestimmtes meinten. Die Stimmen der überfüllten Stadt wollten sich gegenseitig vernichten, jede maßte sich an, die anderen zu unterdrücken. Ich zog Motoren, Klänge, Glocken vor, ein tönendes Gas, das sich aus eigener Kraft strömend verdichtet. Die Hand auf den Mund gelegt, stimmte ich meinen Gesang für die Ohren an.

ICH WEINTE, ICH sang, heimliche Gesten. Durch die Bücher meines Vaters lernte ich die Erwachsenen von innen kennen. Sie waren nicht die Riesen, für die sie sich hielten. Sie waren von einem sperrigen Körper verunstaltete Kinder. Sie waren verletzlich, verbrecherisch, rührselig und vorhersehbar. Ich wusste im Voraus, was sie tun würden, mit zehn Jahren war ich ein Mechaniker der Erwachsenenapparatur. Ich konnte sie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.

Was mich am meisten störte, war der Abstand zwischen ihren Sätzen und den Dingen. Sie sagten Worte, manchmal auch nur zu sich selbst, die sie nicht hielten. Halten, behalten, bewahren, mantenere, das war mit zehn Jahren mein Lieblingsverb. Es enthielt das Versprechen, jemanden an der Hand, mano, zu halten. Das fehlte mir. Papa war es lästig, in der Stadt mit mir an der Hand zu gehen, auf der Straße mochte er das nicht, wenn ich es versuchte, befreite er sich, indem er seine Hand in die Tasche steckte. Das war eine Zurückweisung, er verwies mich auf meinen Platz. Ich begriff es, weil ich seine Bücher las, ich wusste, welche Nervenregungen und Gedanken hinter den Gesten standen.

Ich kannte die Erwachsenen, mit Ausnahme eines Verbs, das sie übertrieben wichtig machten: lieben. Der Gebrauch dieses Wortes ärgerte mich. In der ersten Mittelschulklasse benutzte die lateinische Grammatik es als Beispiel für die Konjugation mit dem Infinitiv auf -are. So sagten wir die Tempi und Modi des lateinischen amare auf. Für mich, der ich mir nichts aus Zuckerzeug mache, war es eine erzwungene Süßigkeit. Am meisten ärgerte mich der Imperativ: liebe!

AUF DEM GIPFEL des Verbs heirateten die Erwachsenen oder brachten sich um. Das Verb »lieben« war verantwortlich für die Ehe meiner Eltern. Meine Schwester und ich waren eine Auswirkung, eine der wunderlichen Folgen der Vereinigung. Wegen dieses Verbs stritten sie und schwiegen bei Tisch, man hörte nur noch die Kaugeräusche.

In den Büchern herrschte rege Geschäftigkeit rund um das Verb »lieben«. Als Leser hielt ich es für eine Zutat der Handlung, so wie auch eine Reise, ein Verbrechen, eine Insel, ein wildes Tier eine sein konnten. Die Erwachsenen aber übertrieben es mit diesem Koloss aus der Antike, der im Italienischen unverändert vom Lateinischen übernommen wurde. Den Hass, ja, den verstand ich, er war eine Verseuchung der Nerven, die bis zum Zerreißen gespannt sind. Die Stadt fraß den Hass in sich hinein, tauschte ihn gegen ein Hallo aus Schreien und aus Messern, setzte ihn beim Lotto aufs Spiel. Es war nicht der Hass von heute, der sich gegen die Pilger aus dem Süden, gegen Zigeuner, Afrikaner richtet. Es war ein Hass der Demütigungen, ein Hass derer, die zu Hause Getretene und in der Fremde Aussätzige waren. Dieser Hass mischte Essig in die Tränen.

IN MEINER UMGEBUNG sah ich das Verb »lieben« nicht, und ich kannte es auch nicht. Gerade hatte ich den ganzen Don Quijote gelesen, und er hatte mich in meinen Überzeugungen bestärkt. Dulcinea war geronnene Milch im Gehirn des heldenhaften Ritters. Sie war keine Edeldame und hieß Aldonza. Später habe ich gehört, dass die Leser dieses Buch lustig finden. Ich nahm es wörtlich, und die Schläge, die Quijote in jedem Kapitel einstecken musste, ließen mich vor Wut weinen.

Als unerschrockener, ausgezehrter Fünfzigjähriger war er für mich in dem schwindelerregenden Alter dessen, der am Rand des Abgrunds wandelt. Von einem Kapitel zum anderen bangte ich um Quijote. Aber ich war ein gewiefter Leser: Vor mir lagen noch Hunderte von Buchseiten, er konnte nicht schon auf den ersten sterben. Der Autor, der sein Geschöpf mit Schlägen traktierte, trieb mir Tränen des Zorns in die Augen. Und nach all den Prügeln, all den Niederlagen riss er ihm, zur härtesten Bestrafung, für den Bruchteil einer Sekunde die Augen auf, um ihm die Wirklichkeit in ihrer ganzen Erbärmlichkeit zu zeigen. Ich aber, nunmehr zehn Jahre alt, wusste, dass Quijote recht hatte: Nichts war, wie es schien. Der Augenschein war ein Irrtum, überall gab es einen doppelten Boden und einen Schatten.