12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

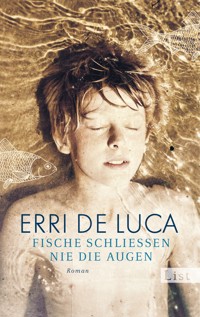

Mit der klaren, bildreichen Sprache des Südens erzählt Erri De Luca die Geschichte eines Waisenjungen, der im Schatten des Vesuvs erwachsen wird. Es ist zugleich eine Liebeserklärung an seine Stadt Neapel: an ihre morbide Schönheit und an ihre freiheitsliebenden, stolzen Bewohner. Der Tag vor dem Glück: Das ist der Tag, an dem es dem kleinen Waisenjungen gelingt, den Ball hinter dem Fuß der marmornen Statue hervorzuangeln – jetzt darf er bei den Großen mitspielen. Es ist auch der Tag, an dem er unter einem alten neapolitanischen Mietshaus ein geheimes Verlies voller Bücher entdeckt, in dem ein Jude den Krieg überlebte. Und es ist der Tag, an dem das geheimnisvolle Mädchen Anna ihren Platz am Fenster im dritten Stock verlässt und ihm entgegengeht. Don Gaetano, portiere in eben jenem Mietshaus, wird bald sein väterlicher Freund. Er weist ihn nicht nur in die Geheimnisse des Kartenspiels ein, sondern auch in die Kunst des Gedankenlesens. Und er zeigt ihm, wie man in einer Stadt überlebt, in der Glück und Verderbnis so nah beieinander liegen. Einer der schönsten, erfolgreichsten Romane des italienischen Bestsellerautors nun auf Deutsch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Il giorno prima della felicità« bei Giangiacomo Feltrinelli Editore in Mailand.

Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung der Arbeit an diesem Buch.

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Der Graf Verlag ist ein Unternehmen derUllstein Buchverlage GmbH, Berlin

ISBN 978-3-86220-902-6 4. Auflage 2010 © 2009 by Erri de Luca, first published by Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2009 © der deutschsprachigen Ausgabe: 2010 by Ullstein Buchverlage, Berlin Satz: Uwe Steffen, München eBook: LVD GmbH, Berlin

www.graf-verlag.de

Das Versteck entdeckte ich, weil der Ball dort gelandet war. Hinter der Nische mit der Statue im Innenhof unseres Hauses gab es eine Falltür, über der zwei Holzbretter lagen. Als ich darauftrat, merkte ich, dass sie sich bewegten. Ich bekam Angst, nahm den Ball und schlüpfte zwischen den Beinen der Statue wieder hinaus.

Nur ein mageres, gelenkiges Kind wie ich konnte Kopf und Körper zwischen den kaum gespreizten Beinen des Kriegerkönigs hindurchschieben, nachdem es am Schwert vorbeigekommen war, das direkt vor den Füßen im Boden stak. Zwischen dem Schwert und dem Bein war der Ball abgeprallt und hinter die Statue gerollt.

Ich kickte ihn nach draußen, die anderen spielten weiter, während ich mich hinauswand. In Fallen gelangt man leicht hinein, aber das Rauskommen kostet Schweiß. Außerdem hatte ich es eilig, aus Angst. Ich nahm wieder meinen Platz im Tor ein. Sie ließen mich mitspielen, weil ich den Ball überall herausholte. Oft landete er auf dem Balkon im ersten Stock, wo die Wohnung leer stand. Es hieß, dort wohne ein Gespenst. Alte Häuser waren voll von zugemauerten Falltüren, Geheimgängen, Verbrechen und heimlichen Liebesgeschichten. Alte Häuser waren Schlupfwinkel für Gespenster.

So kam es, dass ich zum ersten Mal auf den Balkon kletterte. Vom Fenster im Erdgeschoss des Hofes, wo ich wohnte, schaute ich den größeren Jungen nachmittags beim Fußballspielen zu. Ein verschossener Ball flog in die Höhe und landete auf dem Balkon in jenem ersten Stock. Er war weg. Ein Plastikball, durch den Gebrauch schon etwas schlaff. Während sie noch herumstritten, beugte ich mich vor und fragte, ob sie mich mitspielen ließen. Ja, wenn du uns einen neuen Ball kaufst. Nein, mit dem, entgegnete ich. Neugierig geworden, willigten sie ein. Ich kletterte an einem Fallrohr empor, das am Balkon vorbei in die Höhe führte. Es war mit verrosteten Zwingen an der Hausmauer befestigt und dünn. Ich kletterte höher, das Rohr war staubig, schwerer zu umklammern, als ich gedacht hatte. Aber nun war ich schon dabei. Ich blickte nach oben: Hinter einem Fenster im dritten Stock stand sie, das Mädchen, das ich heimlich beobachtete. Sie war an ihrem Platz, den Kopf auf die Hände gestützt. Meistens betrachtete sie den Himmel, jetzt nicht, jetzt schaute sie nach unten.

Ich musste weitermachen, und ich machte weiter. Für ein Kind sind fünf Meter ein Abgrund. Ich zog mich bis auf die Höhe des Balkons an dem Rohr hoch, indem ich die Füße auf die Zwingen setzte. Unter mir waren die Kommentare verstummt. Als ich mit der linken Hand nach der eisernen Balkonbrüstung langte, fehlte eine Handspanne. Also musste ich auf meine Füße vertrauen und den Arm ausstrecken, mit dem ich mich am Rohr festhielt. Ich beschloss, es mit Schwung zu machen, meine linke Hand erreichte die Brüstung. Jetzt war die Rechte dran. Ich klammerte mich fest an das Eisen und holte mit der Rechten zum Griff aus. Dabei verlor ich den Halt unter den Füßen: Einen Augenblick lang hing mein Körper an meinen Händen über dem Abgrund, dann hoben sich sofort ein Knie, beide Füße, und ich kletterte über das Geländer. Warum hatte ich keine Angst gehabt? Ich begriff, dass meine Angst schüchtern war, sie musste allein sein, um zum Vorschein zu kommen. Hier aber waren die Augen der Jungen unten und die des Mädchens oben. Meine Angst schämte sich hervorzukommen. Sie würde sich später rächen, abends im Bett, im Dunkeln, wenn die Gespenster in der Leere raschelten.

Ich warf den Ball hinunter, sie spielten weiter, ohne mich zu beachten. Der Abstieg war einfacher, als ich die Hand zum Rohr ausstreckte, konnte ich mich auf eine gute Stütze für die Füße am Rand des Balkons verlassen. Bevor ich mich zum Rohr vorstreckte, schaute ich schnell zum dritten Stock hinauf. Ich hatte mich für diese Unternehmung angeboten, weil ich hoffte, sie würde mich bemerken, den winzig kleinen Feger aus dem Hof. Sie stand dort mit weit aufgerissenen Augen, bevor ich ein Lächeln wagen konnte, war sie verschwunden. Wie dumm von mir, zu gucken, ob sie guckte. Man musste daran glauben, ohne es nachzuprüfen, wie bei den Schutzengeln. Wütend auf mich selbst, stürzte ich mich am Rohr nach unten, um schnell den Abgang zu machen. Unten wartete die Belohnung, ich durfte mitspielen. Sie stellten mich ins Tor, und so wurde meine Rolle bestimmt, ich würde Torwart sein.

Von dem Tag an nannten sie mich ’a scigna, »das Äffchen«. Ich warf mich zwischen ihre Füße, um den Ball zu erwischen und das Tor zu hüten. Der Torhüter ist die letzte Verteidigungslinie, er muss der Held des Schützengrabens sein. Ich kassierte Fußtritte auf die Hände, ins Gesicht, weinte nicht. Ich war stolz darauf, mit den Großen zu spielen, die neun oder sogar zehn Jahre alt waren.

Der Ball landete noch mehrmals auf dem Balkon, in weniger als einer Minute war ich oben. Vor dem Tor stand eine Pfütze, weil irgendwo Wasser austrat. Zu Beginn des Spiels war sie klar, ich konnte das Spiegelbild des Mädchens am Fenster darin sehen, während meine Mannschaft angriff. Ich war ihr nie über den Weg gelaufen, ich wusste nicht, wie der Rest ihres Körpers aussah, unter dem auf die Hände gestützten Gesicht. An sonnigen Tagen gelangte ich durch die Reflexe der Fensterscheiben von meinem kleinen Fenster bis zu ihr hinauf. Ich schaute sie an, bis mir die Augen vom Licht tränten. Die geschlossenen Fenster im Hof ließen den Sonnenreflex mit ihr darin bis in meinen schattigen Winkel hinunterreichen. Wie viele Umwege ihr Bildnis machte, um mein kleines Fenster zu erreichen. Vor Kurzem war in einer Wohnung im Haus ein Fernsehapparat angekommen. Es hieß, dass man darin Menschen und Tiere sehe, die sich bewegen, aber ohne Farben. Ich hingegen sah an dem Mädchen all das Braun ihrer Haare, das Grün ihres Kleides und das Gelb, das die Sonne hinzugab.

Ich ging zur Schule. Meine Adoptivmutter hatte mich angemeldet, aber ich kannte sie nicht. Don Gaetano, der Hausmeister, kümmerte sich um mich. Abends brachte er mir ein warmes Essen. Bevor ich morgens zur Schule ging, brachte ich ihm den sauberen Teller zurück, und er wärmte mir eine Tasse Milch auf. Ich wohnte allein in dem Kabuff. Don Gaetano sprach fast nie, auch er war als Waise aufgewachsen, aber in einem Waisenhaus, nicht wie ich, der ich mich frei im Haus bewegen und in die Stadt gehen konnte.

Die Schule gefiel mir. Der Lehrer sprach zu den Kindern. Ich kam aus meiner Kammer, wo niemand mit mir sprach, und hier war jemand, dem man zuhören konnte. Ich lernte alles, was er sagte. Das war etwas sehr Schönes, ein Mann, der den Kindern die Zahlen erklärte, die Jahre der Geschichte, die Orte der Geografie. Es gab eine bunte Weltkarte, so konnte man, auch wenn man nie aus der Stadt herausgekommen war, Afrika kennenlernen, das grün war, den weißen Südpol, das gelbe Australien und die blauen Ozeane. Die Kontinente und die Inseln waren weiblich, die Meere und Berge männlich.

In der Schule gab es die Armen und die anderen. Die aus der Armengruppe, wie ich, bekamen um elf Uhr ein Brot mit Quittenmarmelade, das der Pedell brachte. Mit ihm kam ein Duft nach Backofen herein, der den Mund wässrig machte. Die anderen kriegten nichts, sie hatten ein Pausenbrot von zu Hause mitgebracht. Ein weiterer Unterschied bestand darin, dass die von den Armen im Frühling kahlgeschorene Köpfe hatten, wegen der Läuse, und die anderen ihre Haare behielten.

Man schrieb mit der Feder und mit Tinte, die sich auf jedem Pult in einem Loch befand. Schreiben war Malerei, man tunkte die Feder ein und ließ Tropfen fallen, bis nur noch einer übrig blieb, und mit dem konnte man ein halbes Wort schreiben. Dann tunkte man wieder ein. Wir Armen pusteten das Blatt mit unserem warmen Atem trocken. Wenn das Blau der Tinte unter dem Hauch erzitterte, änderte sich seine Farbe. Die anderen trockneten mit Löschpapier. Was wir machten, Wind über das Papier wehen lassen, war schöner. Die anderen zerquetschten die Worte unter ihrer kleinen weißen Pappe.

Im Hof spielten die Kinder umgeben von jahrhundertealter Vergangenheit. Die Stadt war uralt, ausgehöhlt, angefüllt mit Grotten und unterirdischen Verstecken. An Sommernachmittagen, wenn die Hausbewohner Ferien machten oder hinter ihren Rollläden verschwanden, ging ich in einen zweiten Hof, wo es eine Zisterne gab, über der Holzbretter lagen. Ich setzte mich darauf, um die Geräusche zu hören. Vom Grund, wer weiß wie tief unter mir, kam ein Rauschen bewegten Wassers. Dort unten war ein Leben eingeschlossen, ein Gefangener, ein Menschenfresser, ein Fisch. Zwischen den Brettern stieg kühle Luft auf und trocknete meinen Schweiß. Ich hatte in meiner Kindheit eine ganz besondere Freiheit. Kinder sind Entdecker und wollen Geheimnisse wissen.

Darum kehrte ich hinter die Statue zurück, um herauszufinden, wohin die Falltür führte. Es war August, der Monat, in dem Kinder am schnellsten wachsen.

An einem Nachmittag schlüpfte ich erst mal zwischen den Füßen und dem Schwert der Statue hindurch, einer Kopie des Normannenkönigs Roger vor dem königlichen Palast. Die Holzbretter waren gut befestigt, sie bewegten sich, ließen sich aber nicht hochheben. Ich hatte einen Löffel mitgebracht, damit kratzte ich die Klebestellen weg. Ich schob die beiden Bretter auseinander, darunter war es stockdunkel und ging tief hinunter. Die Angst kam, sie nutzte es aus, dass niemand da war. Man hörte kein Geräusch von Wasser, es war eine trockene Dunkelheit. Nach einer Weile wurde die Angst müde. Auch das Dunkel wurde weniger dicht, ich sah ein paar Sprossen einer hölzernen Leiter, die nach unten führte.

Ich reckte den Arm, um die Stelle zu berühren, wo die Leiter an der Wand lehnte. Sie war massiv, staubig. Dann bedeckte ich das Loch wieder mit den Brettern, für diesen Tag hatte ich genug entdeckt.

Ich kehrte mit einer Kerze zurück. Kühle stieg aus dem Dunkel auf und strich über meine nackten Beine unter den kurzen Hosen. Ich kletterte in eine Höhle hinab. Unter sich hat die Stadt Hohlraum, wird von ihm gestützt. Zu unserer Masse oben gehört ebenso viel Schatten unten. Er trägt den Körper der Stadt.

Als meine Füße den Boden berührten, zündete ich die Kerze an. Es war das Lager von Zigarettenschmugglern. Ich wusste, dass sie die Ware mit Motorbooten auf dem offenen Meer holten. Ich hatte ein Depot entdeckt. Das enttäuschte mich, ich hatte auf einen Schatz gehofft. Es musste einen anderen Eingang geben, diese Kisten passten nicht zwischen den Schenkeln des Königs hindurch. Und tatsächlich, auf der anderen Seite gegenüber der Wand mit der Leiter gab es eine Steintreppe. Der große Raum war still, Tuffstein löscht die Geräusche aus. In einer Ecke stand eine Pritsche, darauf eine Matratze, Bücher, eine Bibel. Es gab sogar ein Klo, eines von denen, wo man in die Hocke geht. Traurig stieg ich wieder hoch, ich hatte nichts entdeckt.

Ich ging nicht zur Polizei. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, niemals. Ein Geheimnis preisgeben, ein Versteck verraten, das sind Dinge, die ein Kind nicht tut. Petzen ist für ein Kind eine Schande. Es war nicht einmal ein verworfener Gedanke, er kam erst gar nicht. In diesem August stieg ich oft in das Lager hinunter, ich mochte die Kühle und die friedliche Stille des Tuffsteins. Ich fing an, die Bücher zu lesen, auf der Leiter sitzend, wo das Licht einfiel. Die Bibel nicht, Gott schüchterte mich ein. So entdeckte ich das Lesen. Das erste Buch hieß Die drei Musketiere, aber es waren vier. Während ich so mit baumelnden Beinen auf der obersten Leitersprosse saß, lernte mein Kopf, Licht aus den Büchern aufzunehmen. Als ich sie ausgelesen hatte, wollte ich mehr davon.

In der abschüssigen Gasse, wo ich wohnte, waren unten die Läden der Buchhändler, die an Studenten verkauften. Draußen auf dem Bürgersteig boten sie in Holzkisten verbilligte gebrauchte Bücher an. Von nun an ging ich dorthin, nahm ein Buch, setzte mich auf den Boden und las. Der erste Buchhändler jagte mich weg, ich ging zum nächsten, der ließ mich bleiben. Ein netter Mensch, Don Raimondo, einer, der ohne Erklärungen verstand. Er gab mir einen Hocker, damit ich nicht auf dem Boden lesen musste. Dann sagte er, er würde mir das Buch leihen, wenn ich es ihm unbeschädigt zurückbrächte. Ich bedankte mich und sagte, ich würde es ihm am nächsten Tag wiederbringen. Ich las es über Nacht ganz durch. Don Raimondo sah, dass ich mein Wort hielt, und erlaubte mir, jeden Tag ein Buch nach Hause mitzunehmen.

Ich suchte mir die dünnen aus. Das Lesen gewöhnte ich mir im Sommer an, weil der Lehrer fehlte, der etwas Neues lehrte. Es waren keine Kinderbücher, zwischendrin verstand ich viele Worte nicht, doch das Ende ja, das Ende verstand ich. Es war eine Aufforderung, nach draußen zu gehen.

Zehn Jahre später erfuhr ich von Don Gaetano, dass sich im Sommer ’43 ein Jude in dem Verschlag versteckt hatte. Ich war im letzten Schuljahr, und Don Gaetano hatte angefangen, Vertrauen zu mir zu fassen. Nachmittags lehrte er mich Karten spielen, wobei man komplizierte Hochrechnungen anstellen musste, um herauszubekommen, welche Karten noch verdeckt im Stapel lagen. Immer gewann er. Er schlug die Karten nicht auf den Tisch, er spielte schnell und wurde höchstens von mir aufgehalten, wenn ich die ausgespielten Karten im Geist zusammenrechnete. Ich hatte beschlossen, ihm etwas zu erzählen, um mich für sein neues Vertrauen zu revanchieren.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!