5,99 €

Mehr erfahren.

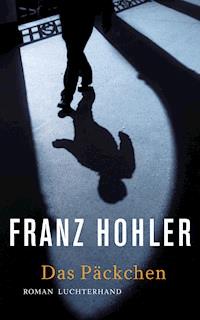

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als er gerade dienstlich in Bern ist, erreicht den Zürcher Bibliothekar Ernst ein offensichtlich irregeleiteter Anruf. Am anderen Ende der Leitung ist eine ihm unbekannte Frau, die ihn anfleht, umgehend zu ihr zu kommen. Aus einer Augenblickslaune heraus begibt sich Ernst zu der nahe gelegenen Adresse. Dort erwartet ihn eine alte Frau und drückt ihm ein Päckchen in die Hand mit der Bitte, es zu verwahren, damit es nicht in falsche Hände gerate. Zu seiner eigenen Verblüffung kommt Ernst der Bitte nach. Als er das Päckchen bei sich zu Hause öffnet, entdeckt er eine alte Handschrift, die er als ein Exemplar des „Abrogans“ erkennt, eines lateinisch-althochdeutschen Wörterbuchs, das als ältestes deutschsprachiges Buch überhaupt gilt. Sollte es sogar das bisher verschollene Original sein? Was, fragt sich Ernst, hat es mit diesem Fund auf sich? Und was soll er jetzt am besten tun …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Buch

Als er gerade dienstlich in Bern ist, erreicht den Zürcher Bibliothekar Ernst ein offensichtlich irregeleiteter Anruf. Am anderen Ende der Leitung ist eine ihm unbekannte Frau, die ihn anfleht, umgehend zu ihr zu kommen. Aus einer Augenblickslaune heraus begibt sich Ernst zu der nahe gelegenen Adresse. Dort erwartet ihn eine alte Frau und drückt ihm ein Päckchen in die Hand mit der Bitte, es zu verwahren, damit es nicht in falsche Hände gerate. Zu seiner eigenen Verblüffung kommt Ernst der Bitte nach. Als er das Päckchen bei sich zu Hause öffnet, entdeckt er eine alte Handschrift, die er als ein Exemplar des »Abrogans« erkennt, eines lateinisch-althochdeutschen Wörterbuchs, das als ältestes deutschsprachiges Buch überhaupt gilt. Sollte es sogar das bisher verschollene Original sein? Was, fragt sich Ernst, hat es mit diesem Fund auf sich? Und was soll er jetzt am besten tun …

»Wie schön, beim Lesen von einem Erzähler, der mit Augenmass, Intelligenz, Drive, Umsicht und Leidenschaft bei seiner Sache ist, an die Hand genommen zu werden.«

Gunhild Kübler, NZZ am Sonntag

Autor

FRANZ HOHLER wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, u.a. mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, dem Solothurner Literaturpreis, dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag – zuletzt u.a. »Der Autostopper«, »Gleis 4« und »Alt?«.

FRANZ HOHLER

Das Päckchen

ROMAN

Luchterhand

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2017 Luchterhand Literaturverlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: buxdesign / München

unter Verwendung eines Motivs von © Plainpicture / Rupert Warren

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

Umschlaggestaltung: buxdesign/München

Covermotiv: plainpicture/ Rupert Warren

ISBN 978-3-641-21968-0V006www.luchterhand-literaturverlag.de

1

Warum er den Hörer abgenommen hatte, konnte er sich später nicht mehr erklären.

Er stand in der großen Unterführung des Berner Hauptbahnhofs und wollte von einem der wenigen öffentlichen Telefonapparate, die es noch gab, seine Frau anrufen, um ihr zu sagen, dass er mit einem späteren Zug komme, hatte auch schon seine Karte eingesteckt, als der Apparat neben ihm klingelte. Er schaute sich um, um zu sehen, ob da jemand war, der sich vielleicht zurückrufen ließ, aber erst am übernächsten Apparat sprach ein fremdländischer Mann eindringlich und leise in die Muschel, ohne auch nur den Kopf zu drehen. Da machte er einen Schritt, hob den Hörer und sagte: »Hallo?«

»Ernst«, sagte eine weibliche Stimme, »bist du es?«

Er erschrak. Er hieß Ernst.

Er zögerte einen Moment und sagte dann: »Ja. Wer spricht?«

»Ich«, sagte die Frau am andern Ende.

»Und –«

»Ich brauche deine Hilfe.«

»Aber –«

»Bitte.« Die Stimme klang verängstigt.

»Wie kann ich Ihnen helfen?«

»Ernst, ich bitte dich. Wir sind doch per Du.«

»Natürlich. Und wie kann ich helfen?«

»Komm bitte bei mir vorbei.«

»Ich muss leider –«

»Das hast du gestern schon gesagt. Komm bitte sofort. Ich muss dir etwas geben.«

Hier, sagte er sich später, hier hätte er aufhängen sollen, denn hier hatte er aus irgendeiner Neugier heraus begonnen, sich auf das Spiel einzulassen, indem er fragte:

»Wo wohnst du denn?«

»An der Gerechtigkeitsgasse, das weißt du doch.«

»Sicher«, sagte Ernst, »aber die Nummer?«

Als ihm die Frau die Nummer sagte, fragte er sich, ob er die Stimme kenne. Sie gehörte zweifellos einer alten Frau, war eher tief und ein bisschen brüchig, aber es kam ihm keine Person dazu in den Sinn, mit der er vertraut gewesen wäre. Doch er hörte sich sagen:

»Also gut, ich komme.«

Er hängte auf und merkte im selben Moment, dass er vergessen hatte, die Frau nach ihrem Namen zu fragen. Wieso auch? dachte er dann, wir kennen uns ja, und immerhin habe ich die Hausnummer, drehte sich um und schlug die Richtung zur Altstadt ein. Nach ein paar Schritten kam ihm in den Sinn, dass er seine Taxcard im andern Apparat vergessen hatte, ging noch einmal zurück und sah bereits eine junge Frau in den Hörer sprechen, höchst vergnügt, wie ihm schien, denn sie benutzte wohl seine Karte.

Dann ging er zur nächsten Aufgangstreppe, wandte sich oben nach rechts, ging am Hotel Schweizerhof vorbei und bog dann in die Straße ein, an deren Ende die Gerechtigkeitsgasse lag. Obwohl er eine Zeit lang in Bern gearbeitet hatte, musste er sich immer wieder vergegenwärtigen, wie die Abfolge der Straßennamen auf der großen Hauptverkehrsader war, die zur Aare hinunter führte, Kramgasse, Spitalgasse, Marktgasse, oder Marktgasse, Spitalgasse, Kramgasse, oder Spitalgasse, Marktgasse, Kramgasse, jeder Abschnitt hatte den Luxus eines eigenen Namens, aber der letzte Abschnitt vor der Nydeggbrücke, da gab es keinen Zweifel, war die Gerechtigkeitsgasse, und die war sein Ziel.

Er war immer wieder berührt vom Charme der Lauben, wie man die Arkaden hier nannte. Sie bedeckten die Trottoirs und erlaubten es bei Regen, praktisch von einem Ende einer Straßenzeile bis zum andern zu gehen, ohne nass zu werden. In ihrem Schutz befanden sich auch die Schaufenster der Läden, die sich hier aneinanderreihten und vor denen sich immer wieder kleine Menschengruppen bildeten, welche ein rasches Gehen unmöglich machten. Vielleicht war das mit ein Grund für die Langsamkeit, die man den Bernern zuschrieb. Wer es eilig hatte, trat aus den Lauben auf die Straße, musste sich aber in Acht nehmen, denn es verkehrten Trams, Busse und Fahrräder, und auch hier war man nicht vor Menschen sicher, die überraschend anhielten und sich mit »Tschou!« begrüßten. Ernst kannte keine andere Stadt, in der sich so viele Menschen grüßten und dazu stehen blieben, ein Dorf, dachte er manchmal, ein Dorf, dabei ist es die Hauptstadt der Schweiz, welche im Übrigen auch die ausländischen Touristen mühelos zu schlucken vermochte, die sich etwa vor dem Zytglogge-Turm ansammelten, wenn es auf eine volle Stunde zuging, wo zum Glockenschlag symbolhaltige Figuren auf einer Drehscheibe paradierten und wo die Erklärungen der Fremdenführer im Klicken der Kameras untergingen. Die Vergangenheit, die einem auf Schritt und Tritt begegnete, ließ genügend Gegenwart zu. Kellerräume waren in Boutiquen, Bars und Kleintheater umgewandelt worden, ihre Eingänge gaben immer noch die aufgeklappten Eisentüren aus früheren Zeiten frei. Diese Stadt, so kam es ihm vor, war eindeutig für den Menschen gebaut worden, und er wurde immer von einem angenehm ruhigen Gefühl ergriffen, wenn er sich durch ihre Gassen treiben ließ.

In dieses Gefühl mischte sich nun allerdings eine gewisse Unruhe, denn er war im Begriff, etwas für ihn ganz und gar Ungewohntes zu tun. Sein Leben verlief in geregelten Formen. Besuche, die er machte, waren angekündigt, Besuche, die er erhielt, auch, Menschen, die er nicht kannte, traf er in Sitzungen, auch diese wurden angekündigt, mit Freunden, die er treffen wollte, verabredete er sich – dass er eine Frau, die er nicht kannte und die ihn offensichtlich mit jemand anderem verwechselte, mit der er also nicht das Geringste zu tun hatte, einfach so aufsuchte, passte nicht in sein Alltagsverhalten. Er war Bibliothekar, 48, verheiratet mit Jacqueline, 45, ebenfalls Bibliothekarin, kinderlos, da sie so lange beruflich weiterkommen wollte, bis es für die Mutterrolle zu spät war, Wohnort Winterthur, Arbeitsort Zentralbibliothek Zürich, kurz ZB, seine Frau arbeitete in der Kantonsbibliothek St. Gallen. Heute war er einer Sitzung wegen nach Bern gefahren, in der es um Koordinationsfragen mit der Nationalbibliothek ging. Und auf einmal war er unterwegs zu einer alten Frau namens »Ich«, die Hilfe brauchte, seine Hilfe.

Er kam am Robert Walser-Zentrum vorbei, widerstand der Versuchung, schnell die Treppe hoch zu steigen und dem Leiter, den er kannte, Hallo zu sagen, kam am Einsteinhaus vorbei, bei dem ihm unvermutet die Formel »Gleichung mit einer Unbekannten« in den Sinn kam, und noch hätte er Zeit gehabt, umzukehren oder dem Wegweiser »Passanten-Herberge« zu folgen und aus der Gerechtigkeitsgasse, in der er mittlerweile eingetroffen war, in ein Nebengässchen abzubiegen, doch seine Neugier war stärker, und als er die Hausnummer, die ihm die Frau genannt hatte, erreichte, blieb er stehen und wurde sogleich zu einem Hindernis für eine junge Mutter mit einem Zwillingskinderwagen, die fast in ihn hineingefahren wäre. Mit einem »Tschuldigung« machte er einen Schritt zur Tür, drückte die Falle, und zu seiner Überraschung war sie nicht verschlossen. Auch das war Bern für ihn, ein mehrstöckiges Haus mitten in der Stadt, und jeder konnte hinein.

Drinnen empfing ihn ein Geruch, den er nicht einordnen konnte, etwas Abgestandenes, Jahrhundertealtes, in dem sich Käse, Hufeisen und Mehlsäcke mischten. Der Eingangskorridor war ziemlich eng, und er stand nun vor den Briefkästen und las die Namen. Wie könnte sie heißen? Ischi? Della Giacoma? Gattiker? Blanchard? Hatte sie mit Akzent gesprochen? Schaefer? Die erste Tür im Erdgeschoss war mit »R. + M. Gattiker« angeschrieben. Nein, sie muss alleinstehend sein, dachte er und beschloss, die Treppe hochzugehen und jede Tür in Augenschein zu nehmen. Im ersten Stock war eine Tür geöffnet. Er blickte kurz hinein, es war ein kleiner, für eine Veranstaltung bestuhlter Saal zu sehen. An den Wänden hingen lauter Rahmen, die mit Fotos von Verbindungsstudenten angefüllt waren, die ältesten davon in bräunlicher Farbe.

»Suchen Sie jemanden?«

Ein Mann in einem blauen Hauswartskittel stand hinter ihm. Als Ernst nicht gleich antwortete, sagte der Mann:

»Der Vortrag ist erst morgen.«

»Danke.«

Ernst zögerte.

»Ich wollte eigentlich zu einer alten Dame weiter oben.«

»Frau Schaefer? Die wohnt im dritten Stock, ja.«

Ernst nickte, ging zur Treppe, hielt dann inne und fragte den Hauswart, der immer noch dastand:

»Und schafft sie das noch?«

Der Hauswart zuckte mit den Schultern und sagte: »Allzu lang nicht mehr. Aber in ein Heim will sie nicht.«

»Wer will schon in ein Heim?«

»Sie kennen Frau Schaefer?«

»Weitläufig verwandt«, sagte Ernst, »aber lange nicht gesehen.«

Er wunderte sich, wie leicht ihm das Lügen fiel.

»Sie wird Sie hoffentlich erkennen. Sie sieht fast nichts mehr.«

»Hoffentlich erkenne ich sie noch. Nach so langer Zeit.«

»Sie wird sich freuen. Hat sonst nicht viel Besuch. Außer zwei-, dreimal vor Kurzem.«

»Also dann, auf Wiedersehen.«

»Auf Wiedersehen.«

Ernst stieg das Treppenhaus hoch. Die hölzernen Stufen knarrten bei jedem Tritt. Im zweiten Stock angekommen, wandte er sich zur nächsten Treppe um und sah, dass ihm der Hauswart immer noch nachschaute.

Da rief von oben eine Stimme:

»Ernst, bist du’s?«

Ernst blickte hinauf, sah jedoch niemanden.

»Ja,« rief er, »ich komme!«

Er stieg die ächzenden Stufen hinauf, und als er den oberen Absatz erreichte, sah er die Frau vor einer offenen Tür stehen. Sie war größer, als er gedacht hatte, trug einen langen schwarzen Faltenrock, eine blaue Bluse mit einer grünen Strickjacke, ihre weißen Haare fielen in ungepflegten Strähnen bis zu den Schultern, und ihr Gesicht wurde von einer Hornbrille mit stark gewölbten Gläsern dominiert.

Sie streckte ihren Kopf etwas vor und musterte ihn von oben bis unten.

»Du hast dich verändert«, sagte sie, »auch deine Stimme ist höher geworden«, und lud ihn mit einer Handbewegung ein, hereinzukommen.

»Wir haben uns lange nicht gesehen«, gab Ernst zurück und schielte beim Eintreten auf das Namensschild, in der Hoffnung auf einen Vornamen. »Ph. + A. Schaefer« stand da, aber die Wohnung wirkte nicht so, als ob es noch einen Ph. gäbe. Im Korridor, in dem eine schwache Deckenlampe ein Dämmerlicht verbreitete, waren vor der einen Wand Stapel von alten Zeitungen so hoch aufgeschichtet, dass sie den unteren Teil eines großen Wandspiegels verdeckten und man sich nur noch bis zum Gürtel sehen konnte.

»Komm in die Küche, das Wohnzimmer kann man nicht betreten.«

Er folgte ihr in die Küche, indem er die Mäntel eines überfüllten Kleiderständers streifte und beinahe über eine Reihe von gefütterten Winterschuhen stolperte, die der Garderobe vorgelagert war. Die Küche war sehr schmal, der Küchenschrank stieß beinahe an den Tisch, die Spüle war voll mit ungewaschenem Geschirr, das sich bis zum Wasserhahn türmte.

»Setz dich«, sagte die Frau und wies auf einen Hocker vor dem Küchentisch, auf dem einige Hefte einer Zeitschrift lagen. Ernst nahm sie in die Hand, das oberste war »Die Alpen«, eine Publikation des Schweizerischen Alpenclubs. Auf dem Tisch war eine halb ausgegessene Salatschüssel, ein Brotbrett mit einem angeschnittenen Grahambrot, eine Tasse mit einem Teebeutel drin, daneben eine Flasche Olivenöl, die in einer fettig glänzenden Pfütze stand, umgeben von weiteren, ungespülten Tellern, und als er keinen freien Platz für die Hefte sah, legte er sie auf den Hocker zurück und setzte sich aufs Zermatter Weisshorn.

Dann beschloss er, das Missverständnis aufzuklären.

»Die Sache ist die –«

»Also, Ernst, das wollte ich dir schon lange geben«, sagte die Frau, öffnete die Schublade des Küchentischs, die etwas klemmte, so dass die Teller klirrten und die Olivenölflasche wackelte, zog einen Gegenstand heraus, der in Packpapier eingewickelt war, und überreichte ihn ihrem Besucher.

»Es ist einfach so, dass –«

»Es ist besser, wenn das bei dir ist.«

»Was ich sagen wollte –«

»Sie haben schon zweimal danach gesucht.«

»Wer sind sie?«

»Frag mich nicht nach Namen, ich kann nichts mehr behalten.«

»Aber in welcher Verbindung stehen sie zu Ihnen, ich meine, zu dir oder zu, eehm –«

»Zu Philipp? Einer hat ihn noch gekannt, behauptet er, ein Bergfreund, aber ich war nie in den Bergen und kenne ihn nicht, und der andere ist von irgendeinem Antiquariat, und den kenne ich noch weniger. Ich bin froh, wenn du es mitnimmst und gut aufbewahrst – nein, mach es jetzt nicht auf, sondern geh lieber, bevor sie wieder kommen. Sie sind mir nicht geheuer.«

Ernst zögerte. Er blickte die Frau nochmals an, die einen Ernst so dringend um Hilfe gebeten hatte, und wenn dieser Ernst nicht reagierte, dann war ihr vielleicht wirklich geholfen, wenn er für den andern Ernst einsprang. Sie tat ihm leid, wie sie da in einer überfüllten Küche stand, weil ihr Wohnzimmer offenbar unbetretbar war. Die sinnvollere Hilfe wäre gewesen, wenn man ihr zuerst einmal das Geschirr waschen und versorgen, den Tisch abräumen und putzen würde. Aber darum sollte sich der richtige Ernst kümmern, wenn er dann kam. Doch wahrscheinlich kam er gerade deswegen nicht. Und es war nicht zu übersehen, dass sie sich vor irgendetwas fürchtete, etwas, das mit dem eingewickelten Gegenstand zu tun hatte.

»Wenn du meinst«, sagte er schließlich, stand auf und steckte das Päckchen in seinen Stadtrucksack.

Die Frau war erleichtert.

»Danke«, sagte sie, »vielen Dank.«

Ernst schickte sich zum Gehen an, und als er im Korridor den Garderobeständer streifte, fiel ein großer schwarzer Herrenhut von zuoberst herunter.

»Entschuldigung«, murmelte Ernst und hob ihn auf, da fragte ihn die Frau: »Willst du ihn behalten?«

Ernst lächelte, schaute den Hut in seiner Hand an und setzte ihn dann wie im Scherz auf.

»Nimm ihn mit«, sagte die Frau, »als Andenken an Philipp.«

Ernst drehte sich zum großen Wandspiegel und hatte das Gefühl, ein anderer Mensch blicke ihn an.

»Wann ist er genau gestorben?« fragte er vorsichtig.

»Verschwunden ist er 1980. Für tot erklärt haben wir ihn 5 Jahre danach. Deine Mutter hat ja immer gehofft, er käme noch zurück, aber ich war sicher, dass er tot war.«

»Danke, dann behalt ich ihn gleich auf.«

Ernst war schon wieder überrascht von sich selber. Wie kam er dazu, er, der kein Hutträger war, nicht einmal ein Mützenträger? Mit seinem vollen, braunen, nach hinten gekämmten Haar hatte er nie ein Bedürfnis nach einer Kopfbedeckung verspürt, höchstens in den Bergen.

»Ich bin so froh, dass du gekommen bist«, sagte die Frau und reichte ihm die Hand zum Abschied, hielt sie einen Moment fest und fragte: »Und wie geht es den Zwillingen?«

»Das erzähl ich dir das nächste Mal«, sagte Ernst, »ich muss jetzt los«, und drückte ihre Hand etwas stärker, bevor er sie losließ und die Treppe hinunterstieg.

Der Hauswart stand im ersten Stock wieder im Treppenhaus, sagte »Adieu!«, indem er die Hand hob und ihm nachschaute, leicht erstaunt, wie es Ernst schien, und als er die Tür zur Gerechtigkeitsgasse öffnete, stieß er fast mit einem Mann zusammen, der das Haus betreten wollte. Auf dem Trottoir drehte er sich nochmals um, um sich die Hausnummer zu merken, und sah, dass der Mann die Tür mit einer Hand immer noch offenhielt und hinter ihm her blickte.

Er stieg in den nächsten Bus zum Bahnhof, wo ihm gerade noch genügend Zeit blieb, um sich in der Unterführung die Telefonnummer des Apparats aufzuschreiben, an dem er den Anruf entgegengenommen hatte, bevor er sich aufatmend in den vordersten Erstklasswagen des Zugs nach Zürich setzte.

2

»Wäre es nicht langsam Zeit für ein Handy?«

Jacqueline war von ihrer Chorprobe zurück und stand im Türrahmen von Ernsts Arbeitszimmer. »Ich habe bis zuletzt mit dem Nachtessen auf dich gewartet.«

»Es tut mir leid, die Sitzung dauerte länger, die Telefonkabine am Helvetiaplatz gibt’s offenbar nicht mehr, und am Bahnhof war ich zu knapp dran.«

»Das meine ich ja«, sagte sie, »genau für solche Fälle.«

»Natürlich hast du recht – dann trage ich eben auch zum Sterben der öffentlichen Telefonsäulen bei.«

»Hast du dir dein Nachtessen gewärmt?«

»Mit Genuss, mein Liebes, mit Genuss, vielen Dank. Wie war die Probe?«

»Etwas mühsam – die Tenöre können einfach nicht singen. ›Quis est homo‹ mussten wir sicher siebenmal repetieren, weil sie den Ton nie trafen. Du wärst ein guter Tenor … Und die Sitzung?«

»Ebenfalls etwas mühsam – die Kollegen treffen den Ton auch nicht immer.«

Jacqueline wünschte Ernst eine gute Nacht und zog sich in ihr Zimmer zurück, während er an seinem Schreibtisch sitzen blieb.

Er wunderte sich. Soeben hatte er wieder mit großer Leichtigkeit gelogen, diesmal aber gegenüber seiner eigenen Frau.

Als er nach Hause gekommen war, hatte er sich lange überlegt, ob er den schwarzen Hut einfach an die Garderobe hängen sollte. Der Wandspiegel, vor den er sich stellte, zeigte einen Mann, den er nicht kannte, der ihm aber auf eine seltsame Art gefiel. Eine gewisse Kühnheit ging von ihm aus, etwas Tatkräftiges auch und Zielbewusstes. Schließlich hatte er den Hut in das Regal seines Kleiderschranks gelegt, in dem er seine Ausrüstung für Bergtouren aufbewahrte.

Dann hatte er mit mäßigem Appetit in der Küche gegessen, war danach in sein Arbeitszimmer gegangen, hatte das Päckchen aus dem Rucksack gezogen und war, als er es in den Händen hielt, von einer unerklärlichen Angst ergriffen worden. Auch das war ihm fremd. Manchmal, in den Bergen, wenn er allein unterwegs war, gab es einen kleinen Moment des Zweifels, ob er diesen steil abfallenden Grat bis zum Gipfel wirklich begehen sollte, ein Kräuseln im Magen, eine kurze Sturzphantasie – aber mit dem Entschluss zu gehen, war die Furcht jeweils verflogen. Er wusste auch, je länger man wartete, desto stärker wurde der Zweifel, desto nachhaltiger meldete sich der Magen, als säße der Schwindel nicht im Kopf, sondern im Bauch. Als der Entschluss, das Päckchen zu öffnen, einfach nicht kommen wollte, hatte er die Schublade seines Schreibtischs geöffnet und es hineingelegt. Dann hatte er seinen Computer angeworfen und begonnen, einen Bericht über die heutige Sitzung zu schreiben.

Oder hatte er einfach vermeiden wollen, dass ihn Jacqueline beim Auspacken überraschte? Zwar hatte er nicht bewusst beschlossen, seiner Frau den Abstecher zur Gerechtigkeitsgasse zu verschweigen, aber gehandelt hatte er, als hätte er es beschlossen. Vielleicht hatte es ein anderer an seiner Stelle beschlossen, der mit dem schwarzen Hut, den er im Spiegel gesehen hatte? Sie waren bei ihrer Heirat nicht mehr ganz jung gewesen, hatten beide einige Liebschaften und Trennungen hinter sich, belanglose und schmerzhafte, und waren damals übereingekommen, keine Geheimnisse voreinander zu haben. Und nun war etwas geschehen, das so sehr ein Geheimnis sein wollte, dass es ihm bereits eine Lüge entlockt hatte, eine läppische Lüge, der ersten, die einem bei einem Seitensprung in den Sinn gekommen wäre. Oder zwei sogar, denn ob es die Telefonsäule beim Helvetiaplatz nicht mehr gab, wusste er gar nicht, er war nicht einmal sicher, ob es je eine gegeben hatte. Aber eigentlich gab es keinen Grund, dieses Erlebnis für sich zu behalten.

Lächerlich, sagte er sich dann, morgen werde ich ihr alles erzählen. Er ging auf die Toilette, sah, dass die Lampe im Badezimmer gelöscht war, horchte kurz an der Zimmertür seiner Frau, versicherte sich, dass kein Lichtstreifen zwischen Schwelle und Tür hervordrang, ging dann in sein Zimmer zurück und machte die Schreibtischschublade auf. Er zog das Päckchen hervor und legte es vor sich auf den Tisch. Es war in braunes Papier eingewickelt und mit einer Hanfschnur zugebunden, mit einem jener eng angezogenen Knöpfe, die ihm seine Frau schon so oft beizubringen versucht hatte, wenn er sich mit dem Bündeln alter Zeitungen abmühte. Ohne Erfolg, bei ihm hatte zwischen dem Knopf und der obersten Zeitung immer noch eine geballte Faust Platz, und die Zeitungen drohten während des Hinuntertragens herauszurutschen. Eine Schere war wie üblich bei seinen Schreibutensilien nicht zu finden, also zog er sein Taschenmesser hervor, das er stets bei sich trug, und schnitt die Schnur durch.

Das Papier war mit einem Klebestreifen verschlossen, der einmal durchsichtig gewesen war und mit der Zeit eine braungelbe Färbung angenommen hatte. Vorsichtig fuhr er mit der Messerklinge darunter und schnitt das Klebeband mit feinen Bewegungen auf. Darunter kam eine weitere Verpackung zum Vorschein. Ein Blatt aus einer Liedersammlung umschloss einen Gegenstand, der etwa das Format einer kleinen Pralinenschachtel hatte. Auch dieses Blatt wurde durch einen Klebestreifen zusammengehalten. Ernst hielt einen Moment inne und tastete das Paket ab. Am ehesten ein Buch, dachte er, wenn ihm auch der vermutete Umschlag etwas weich zu sein schien. Nach einem letzten Zögern, bei dem in ihm nochmals die Angst der alten Frau aufstieg, der Inhalt könnte in falsche Hände gelangen, setzte er sein Taschenmesser an und schnitt den Klebestreifen auf.

Zum Vorschein kam tatsächlich ein Buch, ein Buch, bei dessen Anblick Ernst eine Gänsehaut bekam. Der dunkelbraune lederne Einband, von dem die Ecken leicht geknickt waren, der Rücken, durch den ein feiner Riss von oben bis zur Mitte verlief, der Geruch, der von ihm ausging, als werde ein längst vergessenes Kellergewölbe geöffnet, machten ihm sofort klar, dass vor ihm nicht einfach ein altes Buch lag, sondern ein Bote aus einer anderen Zeit. Weder auf dem Umschlag noch auf dem Buchrücken stand ein Titel geschrieben, auch das ein Zeichen für die Anfänge der Buchkultur. Behutsam schlug er die erste Seite auf. Das Vorsatzblatt war leer, es war, wie das ganze Werk, aus Pergament. Eine Handschrift also. Als er das Blatt umdrehte, musste er einen Moment den Atem anhalten. Eine große A-Majuskel eröffnete die Seite mit dem Wort »Abrogans«, und in einer zweiten Spalte stand »dheomodi«. Unter dem ersten Wort stand »humilis«, daneben in der zweiten Spalte »samftmoati«.

Ernst wusste sofort, worum es sich handelte. Der »Abrogans« war ein lateinisch-althochdeutsches Wörterbuch und galt als das älteste Buch deutscher Sprache. Das Werk war eine der größten Kostbarkeiten der Stiftsbibliothek St. Gallen, und er glaubte sich zu erinnern, dass es noch eine oder zwei Abschriften davon gab, die sich ebenfalls in der Obhut von Bibliotheken befanden. Bevor er darin zu blättern begann, überlegte er sich, ob es irgendwo in der Wohnung feine Stoffhandschuhe gab, um die Seiten vor dem Fett der Finger zu schützen. Seine Wollhandschuhe für die Berge waren zu dick, und so ging er in die Küche und suchte im Putzschrank nach Wegwerfhandschuhen. Über dem Staubsauger hingen welche, die man aus einem Klemmkarton ziehen konnte. Er zupfte sich zwei Stück heraus und streifte sie sich über.

Als er das Licht in der Küche löschen wollte, stand Jacqueline vor ihm und blickte verwundert auf seine Hände. »Was machst du denn?«

»Ich habe einen Flecken gemacht«, sagte Ernst, »mit dem Filzstift, und ich will keine Tinte an den Händen.«

»Einen Putzlappen hast du?« fragte Jacqueline.

»Keine Sorge, Liebes, ich habe alles. Geh ruhig schlafen.«

»Dann ist ja gut.« Jacqueline gähnte. »Gute Nacht, mach nicht zu lang.«

Sie ging zur Toilette, Ernst ging in sein Zimmer, schloss die Tür und setzte sich vor seinen Fund.

Schon wieder hatte er ohne zu zögern gelogen. Morgen, sagte er sich, morgen wird alles erklärt. Aber jetzt war er begierig darauf, sich das Buch genauer anzuschauen. Langsam schlug er eine Seite nach der andern um. In brauner Tinte waren da die Wörter geschrieben, manchmal war ein a, ein d oder ein o mit roter Farbe ausgefüllt, oder Anfangsbuchstaben waren mit roten Tupfen umringt. Einzelne Wörter oder Wortpaare erkannte er sofort, »auxilium – helfa« etwa, oder »domus – hus«, »obscurum – tunchal«, »cumolus – huffo«, »in caelum – in himile«.

Manchmal hatte eine Seite ein Loch oder war angerissen, die Ecken waren gelegentlich abgerundet, einige sahen wie von Mäusen angefressen aus, immerhin war ja Pergament aus Tierhaut gefertigt. Auf dem Pergament selbst gab es auch fleckige Stellen, die oft so stark waren, dass die Schrift kaum mehr zu lesen war. Als er auf einer der letzten Seiten auf den Anfang des althochdeutschen »Vaterunser« stieß, »Fater unseer thu pist in himile«, hatte er auf einmal einen Tränenschleier vor den Augen. Er wischte ihn mit den Fingerkuppen ab und erschrak, als er den Kunststoff der Einweghandschuhe an den Lidern spürte.

Er war erstaunt über seine Rührung; nicht nur war er schon vor längerer Zeit aus der Kirche ausgetreten, er konnte sich auch nicht erinnern, wann er das letzte Mal geweint hatte, aber es war ihm, als höre er Mönche in einer romanischen Klosterkapelle das älteste christliche Gebet murmeln. In seiner Tätigkeit hatte er nicht mit alten Handschriften zu tun, doch er war fast sicher, dass dieses Buch, das vor ihm lag, echt war. Gab es überhaupt Fälschungen alter Handschriften? Das Alter eines Pergaments ließ sich heutzutage recht gut feststellen, ein Fälscher müsste sich also zunächst altes Pergament beschaffen, altes Leder für den Einband, müsste die Blätter bearbeiten, dass sie fleckig wurden, müsste, ganz abgesehen von der Wahl alter Tinten und alter Farben, alle Beschädigungen, welche die Jahrhunderte besorgt hatten, künstlich herstellen, nachstellen sozusagen, was ihm ein Ding der Unmöglichkeit schien.

Bloß, wenn dieses Buch echt war, woher kam es? Wo hatte es die letzten tausend Jahre verbracht? Ein Blick ins Internet bestätigte, was er vermutet hatte: Es gab von diesem Glossar aus dem 8. Jahrhundert außer dem Exemplar in St. Gallen noch zwei weitere Abschriften, die eine lag in der Nationalbibliothek in Paris, die andere in der Landesbibliothek Karlsruhe. Das Original, das wahrscheinlich irgendwo in Bayern verfasst wurde, sei nicht mehr erhalten. Wie, wenn es sich hier um das Original handelte? Oder einfach um eine weitere Abschrift aus dem 8. oder 9. Jahrhundert? So oder so wäre es »von unschätzbarem Wert«, schoss es ihm durch den Kopf, und dann fragte er sich auf einmal, ob dieser Wert nicht auch schätzbar war.

Wusste da jemand von diesem Buch und war hinter dem Geld her, das es abzuwerfen versprach? Wie kam es in den Besitz der alten, halbblinden Frau an der Berner Gerechtigkeitsgasse? Wer waren der Bergfreund und der Antiquar, die offenbar schon zweimal danach gefragt hatten? Und wieso interessierte sich der wahre Ernst nicht dafür?

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: