9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

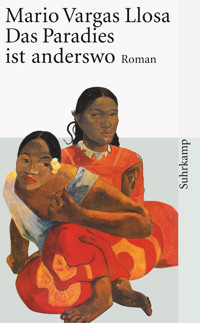

Paul Gauguin und seine Großmutter Flora Tristan sind einander nie begegnet. Und doch verbindet die beiden so unterschiedlichen Charaktere – hier der Maler, der in der Natur sein Paradies sucht; da die bis zur Erschöpfung kämpfende Frauenrechtlerin und Sozialistin – die brennende Sehnsucht nach dem Möglichen, nach Erfüllung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 718

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Paul Gauguin und seine Großmutter Flora Tristan sind einander nie begegnet. Und doch verbindet die beiden so unterschiedlichen Charakter – den Maler, der in der Natur sein Paradies sucht, und die bis zur Erschöpfung kämpfende Frauenrechtlerin und Sozialistin – das brennende Verlangen nach Erfüllung. In seinem meisterhaften Erfolgsroman erzählt Mario Vargas Llosa von der schöpferischen Kraft der Sehnsucht und von Glanz und Tragik der Utopie.

Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Arequipa/Peru, lebt heute in Madrid und Lima. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2010 den Nobelpreis für Literatur. Sein schriftstellerisches Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.

Mario Vargas Llosa

Das Paradies istanderswo

Roman

~

Aus dem Spanischen vonElke Wehr

Suhrkamp

Die Originalausgabe erschien 2003

unter dem Titel

El Paraíso en la otra esquina bei Alfaguara, Madrid.

© Mario Vargas Llosa, 2003

Umschlagfoto: Paul Gauguin.

Nafea faa ipoipo (Wann heiratest Du?), Ausschnitt, 1892

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012

© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski

eISBN 978-3-518-73595-4

www.suhrkamp.de

Für Carmen Balcells,

die Freundin eines ganzen Lebens

Was wären demnach wir ohne den Beistand dessen,

was nicht ist?

Paul Valéry, Kurzer Brief über den Mythos

IFlora in Auxerre

April 1844

Um vier Uhr morgens schlug sie die Augen auf und dachte: ›Heute fängst du an, die Welt zu verändern, Florita.‹ Die Aussicht, ihren Plan in Angriff zu nehmen und den Mechanismus in Gang zu setzen, der die Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen und die Menschheit verwandeln würde, erdrückte sie nicht. Sie fühlte sich ruhig, spürte Kraft genug, um den Hindernissen zu trotzen, die sich ihr in den Weg stellen würden. Wie damals in Saint-Germain, vor zehn Jahren, bei der ersten Versammlung der Saintsimonisten, als sie Prosper Enfantin zugehört hatte, der das Messias-Paar beschrieb, das dereinst die Welt erlösen sollte, und sie sich bei seinen Worten das energische Versprechen gab: ›Du wirst die Messias-Frau sein.‹ Arme Saintsimonisten mit ihren irrationalen Hierarchien, ihrer fanatischen Liebe zur Wissenschaft und ihrer Vorstellung, man müsse die Regierung nur den Industriellen überlassen und die Gesellschaft wie ein Unternehmen verwalten, um den Fortschritt zu verwirklichen! Du hattest sie weit hinter dir gelassen, Andalusierin.

Sie stand auf, wusch sich und kleidete sich an, ohne Eile. Am Abend zuvor, nach dem Besuch des Malers Jules Laure, der gekommen war, um ihr Glück für ihre Rundreise zu wünschen, hatte sie ihr Gepäck gerichtet und mit Hilfe des Dienstmädchens Marie-Madeleine und des Wasserverkäufers Noël Taphanael an den Fuß der Treppe hinuntergetragen. Sie selbst hatte sich der Tasche mit den frischgedruckten Exemplaren ihres Manifests L’Union Ouvrière angenommen; alle paar Treppenstufen mußte sie stehenbleiben, um Atem zu schöpfen, denn die Last war sehr schwer. Als der Wagen vor dem Haus in der Rue du Bac vorfuhr, um sie zur Anlegestelle im Hafen zu bringen, war Flora schon lange auf den Beinen.

Es herrschte noch tiefe Dunkelheit. Die Gaslaternen an den Ecken waren erloschen, und der Kutscher, eingehüllt in einen Umhang, der nur seine Augen frei ließ, trieb die Pferde mit Peitschengeknall an. Sie hörte die Glocken von Saint-Sulpice läuten. Die leeren, dunklen Straßen kamen ihr gespenstisch vor. Aber auf dem Anlegeplatz an der Seine wimmelte es von Passagieren, von Flußschiffern und Stauern, die die Abfahrt vorbereiteten. Sie hörte Befehle und Rufe. Als das Schiff ablegte und seine Schaumspur in das graubraune Wasser des Flusses zeichnete, schien die Sonne an einem frühlingshaften Himmel, und Flora trank einen heißen Tee in der Kabine. Ohne Zeit zu verlieren, notierte sie in ihr Tagebuch: 12. April 1844. Und dann machte sie sich daran, ihre Reisegefährten näher zu betrachten. Sie würden Auxerre in der Abenddämmerung erreichen. Zwölf Stunden, um deine Kenntnisse über Arm und Reich anhand dieser reisenden Musterkollektion zu erweitern, Florita.

Es reisten wenige Angehörige des Bürgertums. Eine Gruppe Flußschiffer, die landwirtschaftliche Produkte aus Joigny und Auxerre nach Paris befördert hatten, kehrte an ihren Herkunftsort zurück. Sie umringten ihren Patron, einen etwa fünfzigjährigen bärtigen Rotschopf mit schwärzlichem Gesicht, mit dem Flora eine freundliche Unterhaltung führte. Er saß im Kreis seiner Männer auf Deck und gab ihnen um neun Uhr morgens Brot nach Belieben, sieben oder acht Rettiche, eine Prise Salz und jedem zwei hartgekochte Eier. Und in einem Zinnbecher, der von Hand zu Hand ging, ein Schlückchen Wein des Landes. Diese Flußschiffer verdienten anderthalb Francs für einen Tag Arbeit und überstanden die langen Winter nur mit Mühe und Not. Ihre Arbeit unter freiem Himmel war hart in der regenreichen Jahreszeit. Dennoch gewahrte Flora in dem Verhältnis zwischen diesen Männern und dem Patron nicht die Unterwürfigkeit, wie sie die englischen Seeleute an den Tag legten, die kaum wagten, ihren Vorgesetzten in die Augen zu blicken. Um drei Uhr nachmittags teilte der Patron das letzte Essen des Tages an sie aus: Schinkenscheiben, Käse und Brot, die sie, im Kreis sitzend, schweigend verzehrten.

Im Hafen von Auxerre dauerte es höllisch lange, bis ihr Gepäck ausgeladen war. Der Schlosser Pierre Moreau hatte ihr ein Zimmer in einer zentral gelegenen, kleinen, dunklen Herberge reserviert, zu der sie im Morgengrauen gelangte. Während sie auspackte, schimmerte das erste Licht am Himmel. Sie legte sich ins Bett, obwohl sie wußte, daß sie kein Auge zutun würde. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit kreisten ihre Gedanken in den wenigen Stunden, in denen sie vom Bett aus zusah, wie hinter den Kretonnevorhängen das Tageslicht heraufzog, nicht um ihre Mission, um die leidende Menschheit oder um die Arbeiter, die sie für die Arbeiterunion gewinnen wollte. Sie dachte an das Haus, in dem sie zur Welt gekommen war, in Vaugirard, am Rand von Paris, in einem dieser bürgerlichen Vororte, die sie jetzt verabscheute. War es dieses weiträumige, behagliche Haus mit seinen gepflegten Gartenanlagen und geschäftigen Dienstmädchen, das in deiner Erinnerung aufstieg, oder waren es die Beschreibungen deiner Mutter, als ihr nicht mehr im Reichtum, sondern in Armut lebtet und die hilflose Frau sich mit diesen ergötzlichen Erinnerungen über die Feuchtigkeitsflecken, das dichte Aufeinanderleben, die Enge und Häßlichkeit der beiden kleinen Zimmer in der Rue du Fouarre hinwegtröstete? Dort hattet ihr Zuflucht suchen müssen, nachdem die Behörden euch aus dem Haus in Vaugirard vertrieben hatten, mit der Begründung, die Ehe deiner Eltern, die ein expatriierter französischer Geistlicher in Bilbao geschlossen hatte, sei ungültig und Don Mariano Tristán, Spanier aus Peru, sei Bürger eines Landes, mit dem Frankreich sich im Krieg befinde.

Es lag nahe, Florita, daß deine Erinnerung aus den ersten Jahren nur das bewahrte, was deine Mutter dir erzählt hatte. Du warst zu klein, um dich an die Gärtner, an die Dienstmädchen zu erinnern oder an die mit Samt und Seide gepolsterten Möbel, die schweren Vorhänge, die Gegenstände aus Silber, Gold, Kristall und handbemalter Keramik, die das Wohn- und das Eßzimmer schmückten. Madame Tristan flüchtete sich in die glanzvolle Vergangenheit in Vaugirard, um nicht die Not und das Elend der übelriechenden Place Maubert sehen zu müssen, auf der es nur so wimmelte von Bettlern, Vagabunden und sonstigem Gesindel, oder die Rue du Fouarre mit ihren Spelunken, in der du einige Kindheitsjahre verbrachtest, an die du dich sehr wohl erinnern konntest. Die Schüsseln mit Wasser hinauf- und hinuntertragen, den Mülleimer hinauf-und hinuntertragen. Immer in der Furcht, auf der steilen Treppe mit den morschen, knarrenden Stufen diesem alten Trunkenbold mit hochrotem Gesicht und geschwollener Nase zu begegnen, Onkel Giuseppe mit der lockeren Hand, der dich mit seinem Blick beschmutzte und dich manchmal kniff. Jahre des Mangels, der Angst, des Hungers, der Traurigkeit, vor allem wenn deine Mutter in einen Zustand wirrer Betäubung versank, unfähig, ihr Unglück zu akzeptieren, nachdem sie wie eine Königin gelebt hatte mit ihrem Ehemann – ihrem rechtmäßigen Ehemann vor Gott, trotz allem und jedem – Don Mariano Tristán y Moscoso, Oberst der Armee des Königs von Spanien, früh verstorben an einem plötzlichen Schlaganfall am 4. Juni 1807, als du gerade erst vier Jahre und zwei Monate alt warst.

Es war auch unwahrscheinlich, daß du dich an deinen Vater erinnern konntest. Das volle Gesicht, die dichten Augenbrauen und der krause Schnurrbart, die leicht rosige Gesichtshaut, die Hände voller Ringe, die langen grauen Koteletten, wie sie in deiner Erinnerung lebten, gehörten nicht dem Vater aus Fleisch und Blut, der dich auf seinem Arm in den Garten in Vaugirard trug, damit du die Schmetterlinge sehen konntest, die zwischen den Blumen flatterten, und sich bisweilen herbeiließ, dir die Flasche zu geben, diesem Herrn, der stundenlang in seinem Arbeitszimmer die Chroniken französischer Reisender in Peru las, dem Don Mariano, der zu Hause den jungen Simón Bolívar empfing, den künftigen Befreier Venezuelas, Ecuadors, Boliviens und Perus. Sie gehörten dem Bildnis, das in der kleinen Wohnung der Rue du Fouarre auf dem Nachttisch deiner Mutter stand. Sie gehörten Don Marianos Porträts in Öl, die die Familie Tristán in ihrem Haus in der Calle Santo Domingo, in Arequipa, besaß und vor denen du Stunden zugebracht hattest, bis du schließlich sicher warst, daß dieser gutaussehende, elegante, wohlhabende Herr dein Erzeuger war.

Sie vernahm die ersten morgendlichen Geräusche in den Straßen von Auxerre. Flora wußte, daß sie nicht mehr schlafen würde. Ihre Verabredungen begannen um neun. Sie verdankte sie alle dem Schlosser Moreau und den Empfehlungsschreiben des guten Agricol Perdiguier an seine Freunde der hiesigen Arbeitergenossenschaften. Du hattest Zeit. Noch eine Weile im Bett, und du wärst besser gerüstet, um den Umständen gewachsen zu sein, Andalusierin.

Was wäre gewesen, wenn Oberst Don Mariano Tristán noch viele Jahre weitergelebt hätte? Du hättest die Armut nicht kennengelernt, Florita. Dank einer guten Mitgift wärst du jetzt verheiratet mit einem gutsituierten Bürger und würdest vielleicht in einer schönen Villa mit Park in Vaugirard leben. Du würdest nicht ahnen, was es heißt, ins Bett zu gehen, während der Hunger dir die Eingeweide zerreißt; du würdest nicht wissen, was Begriffe wie »Herabsetzung« und »Ausbeutung« bedeuten; »Ungerechtigkeit« wäre ein abstraktes Wort für dich. Aber deine Eltern hätten dir vielleicht Bildung mitgegeben, Schulen, Lehrer, einen Hauslehrer. Sicher war das freilich nicht: ein Mädchen aus guter Familie wurde nur dazu erzogen, sich einen Ehemann zu angeln und eine gute Mutter und Hausfrau zu sein. All die Dinge, die du aus Not lernen mußtest, wären dir unbekannt. Andererseits würdest du diese Rechtschreibfehler nicht machen, für die du dich dein ganzes Leben geschämt hast, und hättest sicher mehr Bücher gelesen als bisher. Du hättest dich all die Jahre mit deiner Garderobe beschäftigt, dich um deine Hände, deine Augen, dein Haar, deine Taille gekümmert, ein mondänes Leben mit Abendgesellschaften, Bällen, Theaterbesuchen, Landpartien, Ausflügen, Tändeleien geführt. Du wärst ein schöner Parasit, eingekapselt in deine gute Ehe. Du hättest nie Neugier empfunden für die Welt jenseits dieser Festung, hinter deren Mauern du im Schatten deines Vaters, deiner Mutter, deines Ehemanns, deiner Kinder gelebt hättest. Gebärmaschine, glückliche Gefangene, wärst du an den Sonntagen zur Messe gegangen, hättest am ersten Freitag im Monat die heilige Kommunion empfangen und wärst mit deinen einundvierzig Jahren eine rundliche Matrone mit einer unwiderstehlichen Leidenschaft für Schokolade und Novenen. Du wärst nicht nach Peru gereist, hättest weder England kennengelernt noch die Lust in den Armen Olympes erfahren, noch die Bücher geschrieben, die du geschrieben hast, trotz deiner Rechtschreibfehler. Und dir wäre natürlich niemals das Sklavendasein der Frauen bewußt geworden, wie dir auch nicht der Gedanke gekommen wäre, daß sie, um sich zu befreien, das Bündnis mit den anderen Ausgebeuteten suchen mußten, um eine friedliche Revolution herbeizuführen, die für die Zukunft der Menschheit ebenso bedeutend sein würde, wie es das Erscheinen des Christentums vor 1844 Jahren gewesen war. »Ein Glück, daß du gestorben bist, mon cher papa«, sagte sie lachend, während sie aus dem Bett sprang. Sie war nicht müde. In den letzten vierundzwanzig Stunden hatte sie keine Schmerzen im Rücken oder in der Gebärmutter gehabt und auch nicht den kalten Gast in der Brust gespürt. Du warst bestens gelaunt, Florita.

Die erste Versammlung, um neun Uhr morgens, wurde in einer Werkstatt abgehalten. Der Schlosser Moreau, der sie hätte begleiten sollen, hatte Auxerre wegen eines Todesfalls in der Familie eilig verlassen müssen. Also Soloauftritt, Andalusierin. Wie vereinbart, erwarteten sie etwa dreißig Mitglieder einer Gesellschaft, die zu den vielen gehörte, in die sich die Mutualisten in Auxerre aufgespalten hatten, und einen hübschen Namen trug: Freiheitspflicht. Fast alle waren Schuster. Argwöhnische, verlegene, auch spöttische Blicke, weil die Besucherin eine Frau war. Sie war an diese Reaktionen gewöhnt, seitdem sie vor Monaten begonnen hatte, in Paris und Bordeaux kleinen Gruppen ihre Vorstellungen über die Arbeiterunion vorzutragen. Sie sprach zu ihnen, ohne daß ihre Stimme zitterte, was sie sicherer wirken ließ, als sie eigentlich war. Das Mißtrauen ihrer Zuhörer schwand allmählich, während sie ihnen erklärte, daß die Arbeiter durch ihren Zusammenschluß erreichen könnten, wonach sie strebten – Recht auf Arbeit, Schulbildung, Gesundheit, würdige Existenzbedingungen –, während sie als einzelne von den Reichen und den staatlichen Instanzen immer mißhandelt würden. Alle nickten, als sie zur Unterstützung ihrer Ideen Pierre-Joseph Proudhons umstrittenes Buch Was ist Eigentum? anführte, das seit seinem Erscheinen vor vier Jahren durch seine kategorische Behauptung »Eigentum ist Diebstahl« in Paris so viel von sich reden machte. Zwei der Anwesenden, die Fourieristen zu sein schienen, hatten sich vorbereitet und griffen sie mit Argumenten an, die Flora schon von Agricol Perdiguier gehört hatte: Wenn die Arbeiter von ihren Hungerlöhnen ein paar Francs abknapsen mußten, um die Beiträge für die Arbeiterunion zu bezahlen, wie sollten sie dann ihren Kindern zu essen geben? Sie ging geduldig auf all ihre Einwände ein. Ihr schien, daß sie sich, zumindest was die Beitragszahlungen betraf, überzeugen ließen. Aber wenn es um die Ehe ging, war ihr Widerstand hartnäckig.

»Sie greifen die Familie an und wollen sie abschaffen. Das ist nicht christlich, Madame.«

»Doch, doch«, antwortete sie, kurz davor, aufzubrausen. Aber dann ging sie zu einem milden Ton über: »Es ist nicht christlich, daß sich ein Mann im Namen der Heiligkeit der Familie eine Frau kauft, sie zur Kinderproduzentin, zum Lasttier macht und sie obendrein jedesmal, wenn er zuviel getrunken hat, verprügelt.«

Als sie bemerkte, daß die Zuhörer verwirrt die Augen aufrissen, schlug sie ihnen vor, das Thema zu wechseln und sich lieber gemeinsam vorzustellen, welche Vorteile die Arbeiterunion den Bauern, Handwerkern und Lohnabhängigen wie ihnen bringen würde. Zum Beispiel die Arbeiterpaläste. In diesen modernen, luftigen, sauberen Räumlichkeiten würden ihre Kinder Schulbildung erhalten und könnten ihre Familien, falls nötig, sich von guten Ärzten und Krankenschwestern behandeln lassen oder sie selbst, wenn sie Opfer eines Arbeitsunfalls wurden. In diesen behaglichen Heimen könnten sie sich zur Ruhe setzen, wenn ihre Kräfte nachließen oder sie zu alt für die Werkstatt sein würden. Die trüben, müden Augen, die sie anschauten, belebten sich allmählich, begannen zu glänzen. Lohnte es sich denn nicht, einen kleinen Teil des Lohns zu opfern, um so etwas zu erreichen? Einige nickten zustimmend.

Wie ignorant, wie dumm, wie egoistisch waren doch viele von ihnen. Das wurde ihr klar, als sie ihrerseits Fragen stellte, nachdem sie ihnen Rede und Antwort gestanden hatte. Sie wußten nichts, entbehrten jeder Neugier und waren einverstanden mit ihrem animalischen Leben. Einen Teil ihrer Zeit und Energie auf den Kampf für ihre Brüder und Schwestern zu verwenden kostete sie große Überwindung. Ausbeutung und Elend hatten sie abgestumpft. Manchmal bekam man Lust, Saint-Simon recht zu geben: Das Volk war unfähig, sich selbst zu befreien, nur eine Elite wäre dazu imstande. Sie hatten sogar die bürgerlichen Vorurteile übernommen! Es fiel ihnen schwer, zu akzeptieren, daß es eine Frau war – eine Frau! –, die sie zum Handeln aufrief. Ein paar besonders dreiste Maulhelden führten sich arrogant wie Aristokraten auf, und Flora mußte sich zusammenreißen, um nicht zu explodieren. Sie hatte sich geschworen, daß sie während dieser einjährigen Reise durch Frankreich nicht ein einziges Mal dem Spitznamen Madame-la-Colère Ehre machen würde, mit dem sie Jules Laure und andere Freunde aufgrund ihrer Wutanfälle bisweilen bedachten. Am Ende versprachen die dreißig Schuster, sich in der Arbeiterunion einzuschreiben und den Tischlern, Schlossern und Kupferstechern, die mit ihnen zusammen der Gesellschaft ›Freiheitspflicht‹ angehörten, zu erzählen, was sie an diesem Morgen gehört hatten.

Als sie durch die krummen, gepflasterten Gassen von Auxerre in ihre Herberge zurückkehrte, sah sie auf einem kleinen Platz, der von vier Pappeln mit frisch gesprossenen silbrigweißen Blättern bestanden war, ein paar spielende Mädchen, die bei ihrem Hin und Her ständig wechselnde Figuren bildeten. Sie blieb stehen, um ihnen zuzuschauen. Sie spielten Paradies, das Spiel, das du deiner Mutter zufolge in den Gärten von Vaugirard unter dem lächelnden Blick Don Marianos mit deinen kleinen Freundinnen aus der Nachbarschaft gespielt hattest. Erinnertest du dich, Florita? »Ist hier das Paradies?« »Nein, mein Fräulein, das Paradies ist anderswo, fragen Sie an der nächsten Ecke.« Und während das Mädchen von Ecke zu Ecke nach dem unauffindlichen Paradies fragte, amüsierten sich die anderen damit, hinter seinem Rücken den Platz zu wechseln. Sie dachte daran, wie erstaunt sie gewesen war, als sie damals in Arequipa in der Nähe der Kirche La Merced plötzlich eine Gruppe von Jungen und Mädchen vor sich gesehen hatte, die im Eingang eines langgestreckten Hauses hin und her liefen. »Ist hier das Paradies?« »Das Paradies ist anderswo. Fragen Sie an der nächsten Ecke, mein Herr.« Dieses Spiel, von dem du geglaubt hattest, es sei französisch, war also auch peruanisch. Ja, warum auch nicht. War das Streben nach dem Paradies nicht universal? Sie hatte das Spiel ihren beiden Kindern, Aline und Ernest-Camille, beigebracht.

Sie hatte sich für jede Ortschaft, jede Stadt ein genaues Programm zurechtgelegt: Treffen mit Arbeitern, mit Zeitungsvertretern, mit den einflußreichsten Unternehmern und, natürlich, mit den Kirchenbehörden. Um letzteren klarzumachen, daß ihr Plan nicht etwa, wie behauptet wurde, einem Bürgerkrieg den Weg ebnete, sondern einer Revolution ohne Blutvergießen, die im Christentum wurzelte und von Liebe und Brüderlichkeit getragen war. Daß die Arbeiterunion mit ihrem Streben, den Armen und den Frauen Gerechtigkeit und Freiheit zu bringen, gerade die Ausbrüche von Gewalt verhindern würde, die in Frankreich unvermeidlich waren, wenn die Dinge so weitergingen wie bisher. Wie lange noch durfte sich eine bevorrechtigte Minderheit am Elend der riesigen Mehrheit mästen? Wie lange noch durfte die Sklaverei, die für die Männer abgeschafft war, für die Frauen weiter bestehen? Sie besaß Überredungsgabe; viele Bürger und Geistliche würden sich von ihren Argumenten überzeugen lassen.

Doch in Auxerre konnte sie keine Zeitung aufsuchen, da es keine gab. Eine Stadt mit zwölftausend Seelen und keine Zeitung. Die Bürger hier waren krasse Ignoranten.

In der Kathedrale führte sie ein im Streit endendes Gespräch mit dem Pfarrer, Pater Fortin, einem kleinen rundlichen, halbkahlen Mann mit verschreckten Äuglein, Mundgeruch und speckiger Soutane, dessen Stumpfsinn sie aus der Haut fahren ließ. (›Du hast dich nicht in der Gewalt, Florita.‹) Sie hatte ihn in seinem Haus neben der Kathedrale aufgesucht und sah überrascht, wie weiträumig und gut eingerichtet es war. Die Haushälterin, eine alte Frau mit Haube und Schürze, führte sie hinkend zum Amtszimmer des Geistlichen. Dieser ließ eine Viertelstunde verstreichen, bevor er sie empfing. Als er erschien, nahmen seine untersetzte Gestalt, sein ausweichender Blick und sein ungepflegtes Äußeres sie sogleich gegen ihn ein. Pater Fortin hörte ihr schweigend zu. Bemüht, freundlich zu sein, erklärte Flora ihm den Grund für ihren Besuch in Auxerre. Was es mit ihrem Plan der Arbeiterunion auf sich hatte und daß aus diesem Bündnis der gesamten Arbeiterklasse, zuerst in Frankreich, dann in Europa und später in der ganzen Welt, eine wahrhaft christliche, von Nächstenliebe erfüllte Menschheit hervorgehen würde. Er betrachtete sie mit ungläubigem Staunen, das sich in Argwohn und schließlich in Entsetzen verwandelte, als Flora ausführte, daß die Delegierten der künftigen Arbeiterunion den staatlichen Instanzen – bis hin zu König Louis-Philippe höchstpersönlich – ihre Forderungen nach gesellschaftlichen Reformen vortragen würden, beginnend mit der absoluten Gleichheit der Rechte für Männer und Frauen.

»Aber das wäre ja eine Revolution«, murmelte der Pfarrer, wobei er einen feinen Speichelregen versprühte.

»Im Gegenteil«, klärte Flora ihn auf. »Die Arbeiterunion entsteht, um sie zu vermeiden, damit die Gerechtigkeit ohne das geringste Blutvergießen siegen kann.«

Andernfalls könne es womöglich mehr Tote geben als 1789. Waren dem Pfarrer denn durch den Beichtstuhl nicht die Mißgeschicke der Armen bekannt? Sah er denn nicht, daß Hunderttausende, Millionen von Menschen fünfzehn, achtzehn Stunden am Tag wie Tiere arbeiteten und daß ihre Löhne nicht einmal ausreichten, um ihren Kindern zu essen zu geben? War ihm denn nicht klar, ihm, der sie tagtäglich in der Kirche hörte und sah, wie die Frauen von ihren Eltern, ihren Ehemännern, ihren Kindern gedemütigt, mißhandelt, ausgebeutet wurden? Ihr Los war noch schlimmer als das der Arbeiter. Wenn sich das nicht änderte, würde es in der Gesellschaft zu einer Explosion von Haß kommen. Genau das wolle die Arbeiterunion verhindern. Die katholische Kirche müsse ihr bei ihrem Kreuzzug helfen. Wollten die Katholiken denn nicht Frieden, Nächstenliebe, soziale Harmonie? In dieser Hinsicht bestehe völlige Übereinstimmung zwischen der Kirche und der Arbeiterunion.

»Ich bin zwar nicht katholisch, aber ich lasse mich bei all meinen Handlungen von der christlichen Lehre und Moral leiten, Pater«, versicherte sie ihm.

Als er sie sagen hörte, sie sei keine Katholikin, wohl aber Christin, wurde das runde Gesicht von Pater Fortin blaß. Er zuckte zusammen und wollte wissen, ob das bedeute, daß Madame Protestantin sei. Flora verneinte: Sie glaube an Jesus, aber nicht an die Kirche, denn nach ihrer Meinung beschränke die katholische Religion mit ihrem Obrigkeitsdenken die menschliche Freiheit. Und ihre dogmatischen Anschauungen erstickten das geistige Leben, den freien Willen, die wissenschaftlichen Initiativen. Und ihre Lehren über die Keuschheit als Symbol spiritueller Reinheit schürten außerdem die Vorurteile, die aus der Frau nachgerade eine Sklavin gemacht hatten.

Das Gesicht des Pfarrers war nicht mehr blaß, sondern von der Röte eines Apoplektikers. Er blinzelte verwirrt und erschrocken. Flora verstummte, als sie sah, wie er sich zitternd auf seinen Schreibtisch stützte. Er schien einer Ohnmacht nahe.

»Wissen Sie, was Sie da sagen, Madame«, stammelte er. »Für derartige Ideen bitten Sie die Kirche um Hilfe?«

Ja, für diese Ideen. Erhob die katholische Kirche denn nicht den Anspruch, die Kirche der Armen zu sein? War sie nicht gegen die Ungerechtigkeiten, das Gewinnstreben, die Ausbeutung des Menschen, die Habsucht? Wenn all das stimme, dann habe die Kirche die Pflicht, ihre schirmende Hand über einen Plan zu halten, dessen Ziel es sei, im Namen der Liebe und Brüderlichkeit Gerechtigkeit in der Welt herrschen zu lassen.

Es war, als spräche sie zu einer Wand oder zu einem Maulesel. Flora versuchte noch eine Weile, sich verständlich zu machen. Vergeblich. Der Pfarrer brachte nicht einmal Argumente gegen ihre Erklärungen vor. Er betrachtete sie mit einer Mischung aus Abscheu und Furcht, ohne seine Ungeduld zu verhehlen. Schließlich murmelte er, er könne ihr keine Hilfe versprechen, denn dies hänge vom Bischof der Diözese ab. Sie solle diesem ihr Vorhaben vortragen, wenn es auch, sagte er, unwahrscheinlich sei, daß ein Bischof sich zum Fürsprecher einer offen antikatholischen Bewegung machen werde. Und wenn der Bischof es verbieten sollte, würde ihr kein Gläubiger helfen, denn die katholische Herde gehorche ihren Hirten. ›Und die Saintsimonisten wollen das Autoritätsprinzip stärken, damit die Gesellschaft funktioniert‹, dachte Flora, während sie ihm zuhörte. ›Dieser Respekt vor der Autorität, der aus den Katholiken Automaten wie diesen armen Teufel macht.‹

Sie versuchte, sich höflich von Pater Fortin zu verabschieden, und überreichte ihm ein Exemplar von L’Union Ouvrière.

»Lesen Sie es wenigstens, Pater. Sie werden sehen, daß mein Plan von christlichen Gefühlen durchdrungen ist.«

»Ich werde es nicht lesen«, sagte Pater Fortin mit energischem Kopfschütteln, ohne das Buch entgegenzunehmen. »Mir genügt, was Sie mir gesagt haben, um zu wissen, daß dieses Buch nicht gesund ist. Daß es vielleicht, ohne daß Sie es wissen, vom leibhaftigen Teufel inspiriert ist.«

Flora lachte auf, während sie das kleine Buch wieder in ihre Tasche steckte.

»Sie sind einer dieser Geistlichen, die am liebsten wieder Scheiterhaufen auf den Plätzen errichten und alle freien und intelligenten Wesen dieser Welt verbrennen würden, Pater«, sagte sie ihm zum Abschied.

In ihrem Zimmer in der Herberge aß sie eine heiße Suppe und zog dann die Bilanz ihres Tages in Auxerre. Sie war nicht pessimistisch gestimmt. Gute Miene zum bösen Spiel, Florita. Es war ihr nicht sehr gut ergangen, aber auch nicht ganz schlecht. Ein hartes Geschäft, sich in den Dienst der Menschheit zu stellen, Andalusierin.

IIDer Geist der Toten wacht

Mataiea, April 1892

Den Spitznamen Koke verdankte er Teha’amana, seiner ersten Frau auf der Insel, denn die vorherige, die schwatzhafte Titi, die anglo-tahitianische Mulattin, mit der er in seinen ersten Monaten auf Tahiti zunächst in Papeete, dann in Paea und schließlich in Mataiea zusammengelebt hatte, war nicht eigentlich seine Frau, sondern nur eine Geliebte gewesen. Damals hatten ihn alle Paul genannt.

Er war im Morgengrauen des 9. Juni 1891 in Papeete angekommen, nach einer Überfahrt, die zweieinhalb Monate gedauert hatte, seitdem er in Marseille an Bord gegangen war, mit Zwischenstops in Aden und Noumea, wo er das Schiff wechseln mußte. Als er endlich seinen Fuß auf Tahiti setzte, war er gerade dreiundvierzig Jahre alt geworden. Er hatte seinen ganzen Besitz bei sich, so als wollte er klarstellen, daß er Europa und Paris für immer den Rücken gekehrt hatte: hundert Yard Leinwand zum Malen, Farben, Öle und Pinsel, ein Jagdhorn, zwei Mandolinen, eine Gitarre, mehrere bretonische Pfeifen, eine alte Pistole und einige wenige gebrauchte Kleidungsstücke. Er war ein Mann, der kräftig wirkte – aber deine Gesundheit war insgeheim schon untergraben, Paul –, mit leicht hervorspringenden, regen blauen Augen, einem Mund mit geraden Lippen, die fast immer leicht verächtlich verzogen waren, und einer gebrochenen Raubvogelnase. Er trug einen kurzen krausen Bart und langes kastanienbraunes, fast rötliches Haar, das er sich kurz nach seiner Ankunft in dieser kaum dreitausendfünfhundert Seelen zählenden Stadt (von denen fünfhundert popa’a, also Europäer, waren) abschnitt, denn Leutnant Jénot von der französischen Marine, einer seiner ersten Freunde in Papeete, hatte ihm gesagt, daß die Maori ihn aufgrund des langen Haars und seines Mohikanerhuts à la Buffalo Bill für einen mahu halten würden, einen Frau-Mann.

Er kam mit großen Hoffnungen. Kaum hatte er die warme Luft Papeetes eingeatmet, kaum wurden seine Augen von dem grellen Licht geblendet, das vom tiefblauen Himmel herabströmte, kaum spürte er, wie in seinem Umkreis die Natur in den Früchten der Bäume explodierte, die jeden freien Winkel erobert hatten und die staubigen Gassen der Stadt mit Wohlgeruch füllten – Orangen-, Zitronen- und Apfelbäume, Kokospalmen, Mangobäume, üppige Guajaven- und satte Brotfruchtbäume –, als er schon, wie seit langer Zeit nicht mehr, Lust verspürte, sich an die Arbeit zu machen. Doch er konnte nicht gleich damit beginnen, denn er hatte diese heftig ersehnte Erde gleichsam mit dem linken Fuß betreten. Wenige Tage nach seiner Ankunft trug die Hauptstadt von Französisch-Polynesien Pomare V., den letzten Maori-König, in einer beeindruckenden Zeremonie zu Grabe, die Paul mit einem Bleistift in einem kleinen Heft festhielt, das er mit Skizzen und Zeichnungen füllte. Kurze Zeit später glaubte er, auch er müsse sterben. Denn in den ersten Augusttagen, als er gerade begann, sich an die Hitze und die alles durchdringenden Düfte Papeetes zu gewöhnen, erlitt er eine heftige Blutung, begleitet von anfallartigem Herzrasen, das seine Brust wie einen Blasebalg an- und abschwellen ließ und ihm die Luft abschnürte. Der hilfsbereite Jénot brachte ihn ins Hospital Vaiami – das seinen Namen von dem Fluß hatte, der auf dem Weg zum Meer an ihm vorbeifloß –, eine weiträumige Anlage mit Pavillons, deren Fenster schützende Metallnetze gegen die Insekten und hübsche hölzerne Brustlehnen hatten, inmitten von Gärten voller wuchernder Mango- und Brotfruchtbäume zwischen Königspalmen mit steil aufragenden Wedeln, in denen die Vögel lärmten. Die Ärzte verordneten ihm ein Medikament auf der Grundlage von Digitalis, um seiner Herzschwäche entgegenzuwirken, Senfpflaster gegen die Entzündung der Beine und Schröpfköpfe für die Brust. Und sie bestätigten ihm, daß diese Krise ein weiteres Symptom der unaussprechlichen Krankheit war, die man vor Monaten in Paris bei ihm diagnostiziert hatte. Die Ordensschwestern von Saint Jean de Cluny, die das Hospital betreuten, warfen ihm halb im Scherz, halb im Ernst vor, er fluche wie ein Seemann (»Das bin ich lange Jahre gewesen, Schwester.«), rauche trotz seiner Krankheit ständig seine Pfeife und verlange großspurig, man solle seinen Kaffee mit einem Schuß Brandy taufen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: