13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Für den persischen Dichter Mevlana gleicht der Fromme, der Gott erkennen möchte, einem Blinden, der einen Elefanten abtastet – je nachdem, wohin er greift, spürt er etwas anderes. Auch die Reportagen, Portraits und Prosastücke von Angelika Overath wagen die Bewegung ins Ungewisse, erkunden das exotische Terrain unserer Wirklichkeit: Sie erzählen von fremden Heimaten, nomadischen Existenzen und flüchtigen Gemeinschaften, entdecken den geheimen Alltag der Derwische, ein Orchester in den vom Terror aufgewühlten Gassen Istanbuls oder einen winzigen verräterischen Farbtupfer in einem Gemälde von Rubens. Sie sind eine Schule des Wahrnehmens und Begreifens mit den Mitteln der Sprache, der Imagination und der Empathie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zum Buch

Angelika Overaths Reportagen, Porträts und Geschichten wagen die Bewegung ins Ungewisse: Sie erzählen von fremder Heimat, nomadischen Existenzen und flüchtigen Gemeinschaften, entdecken den geheimen Alltag der Derwische, ein Orchester in den vom Terror aufgewühlten Straßen Istanbuls oder einen winzigen verräterischen Farbtupfer in einem Gemälde von Rubens. Sie sind eine Schule der Wahrnehmung und des Begreifens mit den Mitteln der Sprache, der Imagination und der Empathie.

Zur Autorin

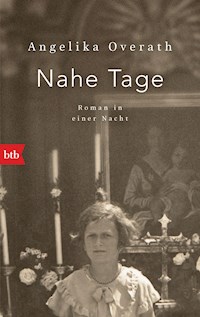

Angelika Overath wurde 1957 in Karlsruhe geboren. Sie arbeitet als Reporterin, Literaturkritikerin und Dozentin und hat u. a. die Romane »Nahe Tage«, »Flughafenfische « und »Sie dreht sich um« geschrieben. »Flughafenfische« wurde für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert. Einem breiteren Publikum wurde sie bekannt durch »Alle Farben des Schnees. Senter Tagebuch«. Für ihre literarischen Reportagen erhielt sie den Egon-Erwin-Kisch-Preis. Sie lebt in Sent, Graubünden.

Angelika Overath

Der Blinde und der Elephant

Geschichten vom Sehen und Begreifen

Luchterhand

Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort.Dort treffen wir uns.(Mevlana)

Für Constant Könz

I. Geschenkte Augenblicke

Der flüchtige Gast

Als mein Sohn die Hand öffnete, sah ich etwas Zerzaustes, Verletztes. Irgendwo ein spitzer Schnabel und zwei dunkle Äuglein. »Die Katze hätte ihn gefressen«, sagte Matthias. Wir setzten, was an Vogel erinnerte, auf Heu in eine Schuhschachtel. »Er ist nicht verletzt, nur jung«, sagte Matthias. Das Etwas rührte sich nicht. Durch sein schütteres Gefieder schimmerte rosa Haut. Als ich wieder ins Zimmer kam, sah ich Matthias, der versuchte, das Tier mit zerschnittenen Bienenmaden zu füttern (die Angelsaison hatte begonnen; in unserem Kühlschank standen wieder die blauen Dosen mit den Löchern im Deckel). Matthias berührte mit der Pinzette den Schnabel, der Vogel sperrte. Schluckte. Ich brachte eine Pipette und Wasser. Nach zwei Tagen saß er auf der Kante der Schuhschachtel. Wenn Matthias in der Schule war, fütterte ich ihn. Ich überwand mich, zerschnitt auch Schnecken, Regenwürmer. Aber er mochte nur Bienenmaden. Bald machte er erste Flugversuche in unserer Bibliothek, dem ehemaligen Piertan in dem alten Bauernhaus. »Er sitzt auf meiner Goetheausgabe, Goldschnitt, und scheißt!« sagte mein Mann. »Er hat fliegen gelernt«, sagte ich.

Er war schön. Er hatte gelbe Federrauten auf seinen schwarzen Flügeln. Sein Brustgefieder war in Brauntönen meliert. Ich recherchierte im Netz: Er war ein Distelfink.

Matthias ließ ihn auf dem Balkon fliegen. Dann saß er auf dem heißen Kupferdach gegenüber und schrie. »Er wird verdursten«, sagte ich. Bald war er verschwunden. Ich meinte, seine Stimme zu hören, lief auf die Straße. Ich hörte, er hockte in der Regenrinne nebenan. Gegen Abend sah ich die Katze auf dem Asphalt geduckt lauern. Und tatsächlich: Er saß unter den Fleißigen Lieschen im Blumenkasten der Nachbarin. Ich trug ihn zu uns hinauf. Wir stellten den alten Vogelkäfig auf den Balkon. (Wir haben auch schon mit einer flügellahmen Alpendohle gelebt.) Auch nachts blieb er draußen, wir deckten ihn zu. Einmal beim Füttern entwischte er.

Aber von nun an kam er zurück. Wenn wir auf den Balkon traten, flog er an, landete auf dem Holzgeländer, schlug mit den Flügeln und schrie. Er lernte, selbständig zu picken, allein zu trinken. Wir waren stolz auf ihn. Die Tage wurden länger und wärmer. Er wohnte jetzt im Holunderbusch. Wenn ich Wäsche aufhängte, flog er auf meine Schulter. Wenn wir auf dem Balkon aßen, landete er vor uns, plusterte sich auf und schrie. Wir stellten ihm einen Blumenuntersetzer mit Wasser hin. Er stutzte, hüpfte auf den Rand, sprang hinein. Und dann badete er, tauchte das Köpfchen unter, schüttelte sich spritzend. Wir lachten. Seine Zutraulichkeit war unwahrscheinlich.

Er war selbstbewußt. Nein, er mochte kein Ei, nein, er mochte keine Heidelbeere. Melone vielleicht. Auch Avocado. Aber vor allem: Bienenmaden. Ich rief bei der Vogelwarte Sempach an. »Füttern Sie ihn nicht mehr«, sagte eine sonore Männerstimme. Wir hängten Hirserispen auf. Die jungen Spatzen kamen. Er tat beleidigt.

Am Morgen, bevor Matthias nach England in die Ferien auf ein Fußballcamp fuhr, gab er dem Distelfink noch einmal Bienenmaden. Später hängte ich Wäsche auf, aber er kam nicht. »Vogel!« rief ich. Der Distelfink blieb auch am nächsten Tag fort. »Er wird seine Familie gesucht haben«, sagte mein Mann. »Wir waren seine Familie«, sagte ich.

Am Nachmittag beobachtete ich ein aufgeregt schreiend hin- und herfliegendes Rotkehlchen. Dann sah ich die Katze im Gras. Das Rotkehlchen verteidigte seine Kinder. Und es lehrte sie Gefahr.

Heimatkunden

Manchmal gebe ich in Sent Schreibkurse für Kinder. Letztes Mal bat ich sie, mir Momente von »Heimat« zu notieren. Ich wollte keine Überlegung, was Heimat sei, sondern bat um Bilder, erinnerte Augenblicke, unkommentiert nebeneinandergesetzt. Die Texte, die ich bekam, waren wunderbar. Ein Mädchen schrieb, Heimat, das sei der Geruch von Heu in den Gassen. Das ruckelnde Fahren auf dem Traktor neben dem Vater. Oder wenn er nach Haus käme und fluche, weil mit den Schafen wieder etwas nicht stimme.

Auch ich habe solche unspektakulären Bilder von »Heimat«. Sie wechseln.

Mein Beruf bringt es mit sich, daß ich viel reise. Mit einem GA (Generalabonnement) wird das Schweizer Streckennetz, vor allem die Strecke Scuol – Zürich, für mich zu einem Zimmer. Wenn ich frühmorgens in Scuol einsteige, ist es, als ob ich ein Büro beträte. Mein Lieblingswagen ist der letzte. Meist ist er mit einem Glas geteilt in ein 1. Klasse-Abteil und ein 2. Klasse-Abteil. Das ist das Zugende. Den Abschluß bildet eine Toilette. Und eine Tür mit Fenster, hinten hinaus auf die Gleise, die, sobald der Zug Fahrt aufnimmt, davonstürzen.

Ich setze mich, wenn da nicht schon die aschblonde Frau sitzt, gleich neben die Tür links. Das ist ein Dreier-Platz (im Unterschied zum Vierersitz rechts). Wenn die aschblonde Frau, die immer Zeitung liest, meinen Platz besetzt, gehe ich mindestens zwei Vierergruppen weiter. Dort packe ich dann (leicht ärgerlich) meinen Laptop aus, meine Bücher. Nun schreibe ich Mails oder arbeite an einem Text.

Im Vereina-Tunnel esse ich eine Pampelmuse. Ich schäle sie mit einem Schweizer Taschenmesser, filetiere sie über den gelösten Schalen. Ich passe auf, daß es nicht tropft. Am Ende nehme ich mit einer Serviette die Pampelmusenreste (Schalen, Häute) auf und gebe sie in das kleine metallene Abfallfach unter dem Tischlein mit dem aufgedruckten Streckennetz der Rhätischen Bahn.

Auf dem Weg zum WC sehe ich die aschblonde Frau, die gleichmütig auf meinem Platz blättert. Ich gehe an ihr vorbei, als sei nichts.

Jetzt am Morgen riecht die Toilette frisch geputzt nach Reinigungsmittel. Noch in Hongkong würde ich diesen Geruch wiedererkennen, und ich wäre sofort zurück in der roten Eisenbahn, die durch das Engadin fährt, das Prättigau. Ich weiß nicht, wer die Zugtoiletten putzt, nicht, wie die Reinigungsseife heißt. Aber ich bin den Frauen und Männern dankbar, die alles sauber halten.

In Landquart, in der Unterführung, kaufe ich einen Kaffee im Pappbecher (falls ich mir in Scuol beim Kiosk keinen gekauft habe) und trinke ihn auf Bahnsteig 3, bis der Zug nach Zürich kommt. Dann hoffe ich auf den Speisewagen. Den richtigen Speisewagen: großzügig, mit gebügelten weißen Tüchern eingedeckt. Manfred, mein Mann, führt Listen, wann diese Speisewagen fahren. Und nicht die Bistros. In den Bistros, sagt er, gibt es nur einen bequemen Platz, und der hat keinen Haken, um die Jacke aufzuhängen. (Wobei ein Bistro besser ist als eine Minibar. Und eine Minibar besser als nichts.) Manfred plant seine Reisen nach den Speisewagen.

Heimat kann vieles sein. Aber ich glaube, Heimat ist nie das Erhabene, kaum etwas, das pathetisch zu feiern wäre. Meine heimatlichen Augenblicke sind heimlich, beiläufig, intim. Und wer weiß, vielleicht gehört auch die aschblonde Frau dazu.

Nur ein Hund

Wer mit einem Hund lebt, kennt den Hundetod. Unser Hund wurde 15 Jahre und acht Monate alt. Er war eine Sie, eine Eurasierin. Schwarze Augen wie mit Kajalstift umrahmt, rotes Fell. Er gehörte unserer Tochter. Sie hatte ihn bekommen im Sommer, bevor sie 13 wurde. Damals lebten wir zu viert in einer Altstadtwohnung, 70 qm, dritter Stock, mitten in Tübingen. Aber was ist Wohnraumenge gegen die Bedrängnisse der Pubertät? Mit dem Hund wurde Silvia souverän. Und als Matthias zur Welt kam, wuchsen die Räume zum Palast. Später begann Silvia ein Studium im Norden; auch Andreas blieb nach dem Abitur in Deutschland. Wir zogen mit Matthias, der nun sieben war, und dem Hund, acht, ins Engadin. Der Hund war sehr überzeugt vom Wohnortwechsel. Er jagte Murmeltiere (erfolglos), hatte wilden Salbei im Fell, pflügte mit der Schnauze durch den Schnee, trabte im Frühjahr verschlammt nach Hause. Während die Kinder älter wurden, blieb er sich gleich. Eine Hundeautorität. Alt war er nur im letzten Jahr. Gegen seine Inkontinenz gab es Tabletten und eine Waschmaschine. Die offene Geschwulst am Bauch ließ sich mit Spülungen (Weidenröschen) lindern; er schnupperte weiter die Pfade entlang. Er wurde langsamer. Mit seinen dunklen Augen sah er uns an. Wir waren ihm ein vertrautes Rätsel; unser Leben hatte einen Hundeblick. Dann kamen Verdauungsprobleme. Durchfall. Ein Krebsgeschwür drückte auf seinen Darm. Manchmal stürzte er sich die Treppen hinunter. Und es war doch zu spät. Seine Scham tat uns leid. Hunde zeigen keinen Schmerz, sagte meine Freundin, eine Schriftstellerin aus Hamburg, die schon viele Hunde hatte. Es sind Helden. Ich rief Silvia an. Wann? fragte sie. Wer mit einem Hund lebt, kennt den letzten Anruf beim Tierarzt. Und den Countdown: noch vier Stunden, noch drei, noch zweieinhalb –

Im Fernsehen lief die Winterolympiade. Ich hatte ihm Huhn gekocht und Lammfilet gebraten. Er fraß. Er sah mich erstaunt an und fraß weiter; ich schämte mich. Dann legte er sich unter die Bank und schlief. Als der Tierarzt, unser Nachbar, klingelte, bellte er wie wild. (Er bellte immer wie wild, wenn jemand kam; er mußte uns beschützen.) Psscht, sagte ich zum Hund, der horchte. Sollen wir? fragte der Tierarzt und stellte seine Tasche auf die Holzdielen. Matthias stand vom Fernseher auf und kam die Treppe herunter. Ich rief den Hund unter der Küchenbank hervor. Ich sagte, komm, leg dich hin und nahm ihn in den Arm und drückte ihn ein wenig auf den Boden. Er ließ es geschehen. Unser Tierarzt hatte die Spritze aufgezogen. Ich streichelte den vor mir liegenden Hund von der Seite, hielt ihn etwas fest. Matthias hockte an seinem Kopf. In wenigen Sekunden war er betäubt. Seine Zungenspitze kam zwischen den Zähnen hervor. Die Pfote fiel, als ich sie hochhob und losließ. Leg ein Handtuch unter, sagte unser Nachbar, der Tierarzt. Ich tat es, aber es kam kein Urin. Ich sah die zweite Spritze. Der Tierarzt tastete unter dem Fell. Dann stach er ins Herz hinein. Noch bevor er die Spritze ganz herausgezogen hatte, war unser Hund tot. Er hatte nicht einmal gezuckt. Ich wunderte mich, wie schwer er war, als ich ihn die Treppen hinunter zur Garage des Tierarztes trug. Der hatte den Beifahrersitz seines Autos für ihn nach hinten gestellt. Aber ich wußte, wenn er ihn fortfahren würde, käme das Tier in den Kofferraum. Man schnallt doch keinen toten Hund vorne an.

Später schickte ich der Schriftstellerfreundin ein Mail. Ich möchte einmal wie mein Hund sterben dürfen, schrieb ich. Das wirst Du nicht, antwortete sie.

Die Zeit des Zahns

Seit einigen Wochen lebe ich mit einer elektrischen Zahnbürste. Sie ist weiß, hat einen länglichen, voluminösen Körper, der schwerer in der Hand liegt als der von mechanischen Zahnbürsten. Mit ihrem schmalen Bürstenkopfaufsatz ist sie etwa um die Hälfte länger als meine alten Handzahnbürsten. Ihr kleines Borstenfeld ist weiß, in der Mitte grün und am vorderen, erhabenen Ende etwas blau. Aus eigenem Antrieb hätte ich mir keine elektrische Zahnbürste gekauft. Aber mein alter Zahnarzt war in Rente gegangen. Und der neue lächelte dynamisch und empfahl mir nach einer Zahnsteinentfernung ein Modell mit Schalltechnologie. An einem aufklappbaren Kiefer aus Plexiglas zeigte mir eine junge Sprechstundengehilfin, wie man eine solche Bürste benutzt. Ich solle nicht mehr in Auf- und Ab-Bewegungen oder Kreisen von Rot nach Weiß, vom Zahnfleisch zu den Zähnen, fahren, sondern den leicht konkav gewölbten Borstenkopf waagerecht den Schmelz entlangführen. Ganz langsam. Sie machte es vor. Erst außen am Oberkiefer vom vordersten rechten Schneidezahn des ersten Kieferquadranten bis zum hintersten Backenzahn und zurück, dann über die Zähne des zweiten Quadranten links, nun innen, schließlich über die Schneideflächen. Am Unterkiefer ebenso. Damit ich nicht zu lange oder zu kurz an einer Stelle putzte, würde die Zahnbürste nach jeweils 30 Sekunden ein Lautsignal geben.

Ich gebe zu, die Sache war mir nicht ganz geheuer.

Bislang war ich, Zähne putzend, Herrin über meine Zeit und meine Zahnbürste gewesen. Entsprechend meiner Gemütsverfassung (meist nervös) schabte ich voll Energie und schnell. Jetzt hatte ich ein autoritäres Wesen im Mund, das brummte und mit mir sprach. Ich durfte nicht länger die Bürste in meist hektischen Bewegungen führen (weil ich immer glaube, Zeit sparen zu müssen), sondern sollte stoisch Zeit aushalten, langsam von Schneidezahn zu Eckzahn zu Mahlzahn zu Backenzahn, bis sie sagte: Es ist Zeit. Es ist Zeit, die Zahnreihe zu wechseln. Es dauerte eine Weile, bis ich bereit war, mich diesem Diktat zu unterwerfen. 30 Sekunden schienen mir eine Ewigkeit. Und ich durfte eben nicht kraftvoll tätig mit der Plaque gleich auch die Zeit wegbürsten. Langsam, hatte die Zahnarzthelferin gesagt, langsam mit wenig Druck, damit das reinigende Zahnpasta-Speichel-Gemisch sich gut in allen Zwischenräumen verteilen kann. In minimaler Bewegung also ertragen, daß nicht ich, sondern die Bürste surrend ihre Arbeit tat. Warten, bis das Signal kam, Position der Borsten wechseln. Und meine Energie? Meine Nervosität? Meine Anspannung, zügig zu putzen? Dann las ich, daß sich der Bürstenkopf einer Schallzahnbürste (30000 Schwingungen pro Minute) in zwei Minuten häufiger bewegt als der einer Handzahnbürste in einem Monat. Es traf mich wie ein Schlag. Was tun mit so viel tatenloser Zeit? Meine Physiotherapeutin fiel mir ein, die gesagt hat, ich soll zum Muskelaufbau in meinem lieben rechten Knie (Arthrose) immer wieder auf dem rechten Bein stehen, das linke angehoben, und dazu mit dem rechten Arm schwingende Lasso-Bewegungen machen. Seither stehe ich anders am Waschbecken. Auf einem Bein. Ich schwinge kein Lasso, ich halte meine elektrische Zahnbürste. Ich schaue in den Spiegel, den Oberkörper gerade. Viermal 30 ewige Sekunden lang. Dies ist sinnvoll, sage ich mir. Und fast entspanne ich.

Bis das Brummen der elektrischen Zahnbürste verstummt.

Das Handy auf der Fensterbank

In einigen Monaten werde ich 60 Jahre alt. Und stehe vor dem Abschied vom Altsein: Meine handylose Zeit hört auf.

Als ich letzten Winter für einige Monate in Istanbul lebte, sagte mir meine türkische Übersetzerin, daß es in Istanbul ohne Handy nicht gehe. Ich glaubte ihr. Also lieh ich mir ein altes türkisches Nokia, ließ es registrieren. Lud es mit einem Guthaben auf. Und benutzte es nicht. Es war schwarz mit winzigen Zahlentasten. Ich konnte es nicht leiden. Ich verabredete mich weiterhin per Telephon oder Mail (ich habe meist einen kleinen Laptop bei mir, bin also prinzipiell erreichbar!). Oder ich machte bei einem Treffen das Datum für das nächste Zusammensein aus. Da alle wußten, daß ich kein Handy hatte, hielten sie die Termine ein. Und wenn du verloren gehst in dieser 15-Millionenstadt? sagte meine Übersetzerin. Ich ging nicht verloren.

Und doch gab es Situationen, in denen ein Handy praktisch gewesen wäre. Einmal wollte ich eine türkische Verlegerin treffen, wartete aber an der falschen Haltestelle. Schließlich bat ich eine wildfremde, sympathisch aussehende Frau um ihr Handy. Sie gab es mir sofort. Meine Verlegerin war ganz in der Nähe. Ich gab das Handy zurück und unterhielt mich ein wenig mit der Frau. Ich erfuhr, daß sie Schauspielerin und Theaterpädagogin war, und als die Verlegerin kam, wechselte auch sie einige Worte mit der Fremden. Am Ende gingen wir zusammen in ein Café und aßen kandierte Quitten mit Rahm. Mit Handy wäre das nicht passiert. (Ohne auch nicht.)

Seit zehn Tagen liegt ein Handy auf meinem Fensterbrett; es ist ein Smartphone. Es ist das alte, aber noch ziemlich neue Smartphone einer jüngeren Freundin, die fand, es reiche jetzt mit meiner Exzentrik! Ich nickte. Dieses Smartphone soll höflich mit einer Prepaidkarte funktionieren; ich bin zu nichts verpflichtet. Eine Art Verlobungszeit scheint angebrochen, bis zum Vertrag. Meine junge Freundin hat versprochen, mir genau zu erklären, wie es funktioniert. Meine Söhne haben gesagt, so ein Smartphone sei selbsterklärend, aber sie würden mir alles zeigen. Es ist perlmuttfarben. Es hat eine türkisfarbene Schutzhülle. Es sieht harmlos aus. Wenn man es anschaltet, erscheinen helle Felder, die mit Sensoren ausgestattet sind, so daß sie auf die Berührung von Fingerspitzen reagieren und sich öffnen wie explodierende Blüten. Seine Oberfläche ist variabel; neue Funktionsbereiche erscheinen, wenn man hin und her wischt.

Ich erinnere mich, in einer Buchhandlung ein Mädchen von vielleicht drei Jahren gesehen zu haben, das sich von einem Tisch ein Bilderbuch nahm und dann neugierig mit dem Finger über den festen Pappdeckel hin und her fuhr. Immer wieder. Es kannte das Objekt Buch noch nicht.

Ein Handy kann so vieles können! Meine Freundin weiß immer, wann der nächste Zug fährt oder ein Konzert beginnt, wie das Wetter wird. Sie kann schnell auf alles reagieren. Unter den vielen Apps hat sie eine, die ihr die Planeten-Konstellationen des Nachthimmels mit ihren Namen zeigt: Da kannst du sehen, was du siehst. Sagt sie. Ich staune und mir wird schwindelig.

Handylos stehe ich auf verlorenem Boden. Den gestirnten Himmel über mir und eine unverstandene Scheu in mir.

Die Tage meines ruhigen Altseins sind abzusehen. Ich bin auf dem Weg in die Kommunikationsunmittelbarkeit der Jungen, die sich ständig beschleunigt und erneuert.

Was habe ich gegen Handys? Ich weiß es nicht. Meine Argumente sind schwach. Diese Haltung, murmle ich, ich mag die Haltung der Menschen nicht, die in Handys schauen. Die angespannten Schultern, das Starren auf ein so kleines Feld. Jemand, der in einem Buch liest, sieht anders aus. Selbst der versunkenste Leser hat nicht diesen verkrampften Nacken und stieren Blick. So lehnt er sich manchmal zurück und sieht auf, versonnen, lächelnd. Es macht einen Unterschied, ob die Vorstellungskraft Bilder entwickelt oder ob der Blick eine rasche Folge von Photos aufnimmt.

Gerade weil sie schnell sind, fressen Handys Zeit. (Nicht nur, indem sie ablenken.) Es war einmal, da warteten Liebende Stunden, Tage auf Briefe. Was empfanden sie in diesen langen Weilen? Mit der schnellen Antwort verschwinden Erlebnisfelder. Vorfreude, Bangen, welche Intensivierung lag in der Verzögerung! Und welch Raum für die schlichte Evidenz dazusein.

Gerade weil sie verläßlich sind, sind Handys nicht treu. Eine Verabredung kann jederzeit verschoben, geändert, abgesagt werden. So bleibt der gelebte Augenblick immer vorläufig. Was er bedeutet, entscheidet die nächste SMS. Und der Alltag wird zum Leben auf dem Sprung.

Oft ist der Reiz, der von einem Handy ausgeht, stärker als der Moment. Ich hasse es, wenn – etwa bei einem gemeinsamen Essen – die Mitglieder der Tafelrunde regelmäßig in Handybotschaften abtauchen. Elektronische Kurznachrichten dürfen stärker sein als die gemeinsam geteilte Mahlzeit. Für so ein flüchtiges Zusammensein möchte ich nicht kochen.

Was mich aber vielleicht am meisten stört: Die ständige Erreichbarkeit suggeriert, daß man reaktionsbereit sein muß. Schon höre ich meine Söhne rufen: Du kannst es abschalten! Aber tut man das, wenn man mit einem Handy lebt? (Sicher, sicher, es gibt Vernunftehen!)

Vielleicht habe ich auch Angst vor dem Verlust meiner guten Einsamkeit. Dem Abschied von einer Dauer, die nur mir allein gehört. Als Mutter habe ich immer geantwortet. Aber auf Kinder, nicht auf ein vibrierendes Smartphone.

Das Handy meiner jungen Freundin sieht schön aus, wie es so daliegt, auf dem Fensterbrett. Alle, sage ich mir, haben so etwas; es gehört dazu. Ohne ein Handy kannst du heute kaum mehr einen Flug buchen. Du brauchst den TAN, der per SMS zugeschickt wird.

Morgen also lasse ich mir zeigen, wie es funktioniert. Ehrlich, morgen bestimmt.

Sein I-Phone

Als ich ihn sah, sah ich etwas, das es nicht gab. Also sah ich weg. Es war meine erste Fahrt in der Metro in Istanbul. Ich war auf dem Weg zum Goethe-Institut. Später überlegte ich, wo er hereingerollt war. Bei Istanbul Teknik Üniversitesi Ayazaga, der Technischen Universität Istanbuls vielleicht, oder doch eine Station später bei Sanayi Mahellesi, im Istanbuler Finanzdistrikt, ein Umsteigebahnhof Richtung Seyrantepe, wo die Türk Telekom Arena lag, das neue Domizil von Galatasaray Istanbul. Er und ein Fußballstadion? Ich hatte wieder hingesehen. Man schaut nicht so direkt hin, schoß es mir durch den Kopf. Und ich schämte mich. Denn Nichthinsehen war diskriminierender als Hinsehen. Ich saß auf einer der Bänke, die parallel zum Metrowagen verlaufen, nah an der Tür, die sich bei jeder Haltestelle automatisch öffnete und wieder schloß. Die Metro war voll. Viele Menschen standen um ihn herum. Er war nur knapp von der Tür in die Mitte des Einstiegareals hineingefahren, von dem rechts und links die Sitzreihen abgehen. Er hatte seinen Rollstuhl nicht wieder zur Tür hin umgedreht. Nun sah er uns an. Die Leute, die auf der Bank saßen (wie ich), die anderen, die standen. Er war jung. 18, 19 Jahre vielleicht. Er trug eine schwarze Lederjacke, seine Arme hingen in lockerer Spannung wie überlang, ja affenartig, rechts und links von den Lehnen des Rollstuhls herab. Er hatte breite Schultern. Er legte den Kopf etwas schief; unter einem schwarzen Hut mit Krempe sahen seine halblangen, hennarot gefärbten Haare hervor. In den Ohren hatte er Stöpsel.

Vor ihm auf der Sitzfläche des Rollstuhls lag sein I-Phone.

Es gibt so viele Stillen, wie es Geräusche gibt. Mit dem Augenblick, da er in das Metroabteil hineingerollt war, kippte alles: das Sprechen hörte auf, die unwillkürlichen Bewegungen. Innerhalb von Sekunden war ein Schweigen eingetreten, aus dem eine Spannung wuchs. Auf einmal waren wir, einander fremde Passagiere, eine Gemeinschaft geworden, ihm gegenüber: dem Anderen. Der sah uns an. Mit dem nervösen Gelangweiltsein einer hinter Stäben schweifenden Wildkatze sah er durch den Raum. Staunend über die Spezies der Normalen und müde, ihnen immer wieder ausgesetzt zu sein. Die Metro hielt bei Osmanbey. Ein großer junger Mann, der aussteigen wollte, kam auf dem Weg zur Tür an ihm vorbei. Im Hinausgehen legte er ihm seine Hand kurz auf die Schulter. Mein Freund, sagte die Hand.

Vor ihm auf der nackten Sitzfläche des Rollstuhls lag sein I-Phone.

Es war mein erster Tag in Istanbul; es war die erste Verabredung mit meiner Übersetzerin. Ich wäre ihm gefolgt, seinem Hut, seinem Rollstuhl. Unter irgendeinem Vorwand hätte ich das Gespräch mit ihm gesucht. Jugendliche in Istanbul können Englisch. Ich bin bei Taksim ausgestiegen, wissend, daß das ein Fehler war.

Seither verfolgt mich sein Blick. Ich überlege, meine Übersetzerin zu bitten, mir suchen zu helfen. Männlich, um die 19 Jahre, benutzt die Metro M2, eingestiegen etwa Technische Universität, gefahren bis hinter Taksim. Jemanden wie ihn müßte ich finden können, auch in einer 15 Millionen-Stadt. Was, frage ich mich, willst du von ihm? Und: Reicht nicht dieser Augenblick, die schreiende Stille, die fremde Hand auf seiner Schulter? Du willst, daß er dir seine Welt erzählt. Sein Körper bestand aus Kopf, Brust, Armen. Kein Becken, keine Beine.

Da lag nur sein I-Phone.

Fremde Freunde

Manchmal kommen sie im Rudel die Uferpromenade entlang. Fünf, sechs ihresgleichen. Große Hunde in allen Farben der großstädtischen Prärie: ein schmutziges Weiß, grauer Honig, staubig aufgehelltes Schwarz, Rost. Das Fell eher kurz. Meist sind sie einfarbig, auch wenn ein anthrazitfarbener Rüde dabei ist mit einem falben Flecken um das rechte Auge und einem hellen Bein. Sie traben, als hätten sie ein gemeinsames Projekt. Der Wind des Bosporus fährt ihnen um die angelegten Ohren. Dann wieder liegen sie in der Sonne wie Brezeln, in sich geschlungen auf dem warmen Beton. Man sieht sie auch einzeln, muskulöse Körper in wiegendem Gang. Sie schweifen um die Angler, die in Gruppen nebeneinander an der Kaimauer stehen.

Abends verweilen sie bei ihnen an den kleinen Holzfeuern, wo in ausrangierten Schafskäsebüchsen die Flammen züngeln. Auf niedrigen Schemeln trinken Männer Tee aus zierlichen Tulpengläsern; sie teilen sich Oliven, aufgeschnittene Gurken, Brot. Die Hunde teilen ihre Gesellschaft wie fremde Freunde. Diese Tiere sind wild. Sie organisieren sich selbst. Ihr Zuhause sind die Büsche öffentlicher Parkrabatten, Mauerecken, blinde Winkel im Hintergrund städtischer Anlagen. Sie werden nicht in die Häuser gelassen; strengen Muslimen gelten Hunde als unrein. Aber gerade in den ärmeren Vierteln bauen ihnen die Anwohner kleine Unterschlüpfe aus Holz und Karton. Auf Tellerchen stellen sie ihnen hin, was von einem Familienessen übrig blieb. Und auch die Stadtverwaltung Istanbuls kümmert sich um die freien Tiere. Wer darauf achtet, wird offizielle Versorgungsstationen finden. Eingelassen in einen schmalen Turm steht hier für Hunde und Katzen Trockenfutter bereit und ein Bassin mit frischem Wasser. Viele der wilden Hunde haben eine Markierung am Ohr; das heißt, sie werden tierärztlich betreut. Sie wirken massig. Aber niemand braucht Angst vor ihnen zu haben. Nie habe ich einen dieser Hunde in einer aggressiven Situation erlebt. (Verschiedene Hunde an Leinen schon.)

Manchmal liefert sich ein Rudel eine wilde Jagd mit einem Auto. Während ein Teil der Hunde noch bellend auf Wagenhöhe rennt, hat sich die Spitze schon auf die Fahrbahn geworfen und zwingt den irritierten Fahrer zum Abbremsen. Oder es mag sein, ein Hund hat Lust oder Langeweile und begleitet einen Passanten eine Weile – vielleicht auf einen Brocken hoffend –, bis er ihn wieder alleine weiterziehen läßt. Seltsamerweise sieht man kaum Hundekot. Es scheint, als entwickelten diese Tiere in Freiheit einen natürlichen Sinn für Sauberkeit. Wie seltsam wirken ihnen gegenüber die wenigen Hunde an Leinen. Arme, edle Geschöpfe, die von ihren Besitzern nicht ohne Stolz präsentiert werden. Statussymbole einer westlichen Lebensart.

In Istanbul soll es an die 100000 freie Hunde geben. Freie Katzen gibt es sehr viel mehr. Sie wirken in den Farben heller. Glänzende Solitäre in Schwarz, Silber, Rot schleichen sie über Marmorbrüstungen, lagern auf den Polstern der Straßencafés, funkeln von hölzernen Fensterbänken. Ich habe in der Hagia Sophia wiederholt eine Katze gesehen, die sich souverän wie ein Seraphim um die Freitagskanzel bewegte.

Einmal, es war ein kalter, windiger Tag, entdeckte ich eine Gruppe von Katzen im Schaufenster einer Boutique unterhalb des Galataturms. Neun Köpfe waren in einem einzigen Fellkörper geborgen, der sich wärmte.

Später, am Abend, sah ich in einer der winkligen Seitengassen Beyoglus unter eine Decke zusammengekauert sieben junge Syrer.

Istanbul, 12. Januar 2016, 11.18 Uhr Ortszeit

Ein Dienstagmorgen. Franziska war gekommen. Und hatte für heute geplant: Blaue Moschee, Hagia Sophia. Und vielleicht noch den Topkapi-Palast. Die Ziele eben, die Besucher anschauen, wenn sie zum ersten Mal in Istanbul sind. Franziska hatte verschlafen; dann frühstückten wir zusammen. Wir trödelten, sahen den Tankern und Frachtschiffen nach, die zwischen Marmarameer und Schwarzem Meer den Bosporus entlangkamen, Passagierfähren, ab und an ein Fischkutter, am Heck tortenhaft mit Netzen überworfen, ein Beiboot hinten schräg aufgehängt, von Möwen begleitet. Manchmal kommen Kriegsschiffe, sagte ich, oder U-Boote. Franziska sah auf die Uhr und stand auf: Ich könnte schon lange dort sein. Wir verabredeten uns zum Abendessen in Beyoglu. Sie zog sich die Schuhe an, als die Nachricht kam.

Franziska ist dann trotzdem losgegangen. Zum Hippodrom zwischen dem Obelisken und Deutschem Brunnen vor der Blauen Moschee. Später traf ich sie an der Metrostation Sishane. Es war schon dunkel. Sie erzählte von den Absperrungen, den Reportern, den Sendewagen. Seltsamer Abend. Wir liefen die Istiklal hinauf zum Taksim. Auf dem alten Boulevard gab es fast das übliche Gedränge. Und doch schien es, als verbinde die Menschen, die sonst achtlos aneinander vorbeigingen, eine lauernde Aufmerksamkeit. Überall standen Polizeibusse mit laufendem Motor, nicht wie sonst nur vor den Konsulaten. Schwarzgekleidete Sicherheitsleute hielten Maschinenpistolen schußbereit. Wir hatten keine rechte Lust mehr, essen zu gehen. Heim? fragte ich.

Taksim war die nächste U-Bahnstation, ein neuralgischer Punkt. Breite Treppen führen tief hinunter in die Bahnlabyrinthe. Ihre Stufen waren schwarz von Menschen. Gegen jede Vernunft waren wir befangen: In dieser 15-Millionenstadt, mit ihren Kamikaze-Minibussen, terroristischen Taxis und Feierabendrennfahrern war die Gefahr, durch ein Auto ums Leben zu kommen, viel höher als die, bei einem Selbstmordanschlag zu sterben. Aber Tote sind nicht gleich Tote. Ein Verkehrsunfall macht Unbeteiligten keine Angst. (Seltsam eigentlich.) Es ist aber die Angst und nicht nur die Bombe, die die Wirklichkeit verändert.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: