12,99 €

Mehr erfahren.

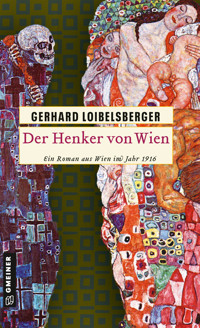

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Inspector Nechyba

- Sprache: Deutsch

Winter 1916. Vor den Lebensmittelgeschäften stehen täglich Menschenschlangen. Die Versorgungslage mit Lebensmitteln ist katastrophal. Ein Schleichhändler beginnt Konkurrenten und unwillige Lieferanten auszuschalten, indem er sie aufhängt. Als im k. u. k. Kriegsministerium ein hoher Beamter erhängt aufgefunden wird, werden Oberinspector Nechyba und ein hoher Militärgendarm mit den Ermittlungen betraut. Bei der Suche nach dem »Henker von Wien« geht es Nechyba diesmal selbst fast an den Kragen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Gerhard Loibelsberger

Der Henker von Wien

Ein Roman aus dem alten Wien

Zum Buch

Krieg und Kriminalität Winter 1916. Der österreichische Ministerpräsident wird beim Mittagessen erschossen, Kaiser Franz Joseph I. stirbt im Alter von 86 Jahren und die Wienerinnen und Wiener kämpfen ums Überleben. Sie fahren zu Hamsterkäufen aufs Land und versuchen, sich bei Schleichhändlern mit dem Notwendigsten einzudecken. Einer dieser Schleichhändler, der sich selbst »Die Quelle« nennt, beginnt Konkurrenten und unwillige Lieferanten auszuschalten, indem er sie aufhängt. Als im k. u. k. Kriegsministerium ein hoher Beamter erhängt aufgefunden wird, werden Oberinspector Nechyba und ein hoher Militärgendarm mit den Ermittlungen betraut. Mit oftmals knurrendem Magen begibt sich Nechyba auf die Suche nach dem »Henker von Wien«. Ein lebensbedrohendes Unterfangen, bei dem es Nechyba diesmal fast selbst an den Kragen geht …

2009 startete Gerhard Loibelsberger mit den »Naschmarkt-Morden« eine Serie historischer Kriminalromane rund um Joseph Maria Nechyba. 2016 goldener HOMER Literaturpreis für: »Der Henker von Wien«. 2011 und 2017 erschienen die Italien-Thriller »Quadriga« und »Im Namen des Paten«. 2018: »Schönbrunner Finale«, der letzte Roman der sechsteiligen Nechyba-Serie. 2019: »Morphium, Mokka, Mördergeschichten«. 2020: der historische Roman »Alles Geld der Welt«. 2021: der dystopische Thriller »Micky Cola« und »Alt Wiener Küche«.

Mehr Informationen zum Autor: www.loibelsberger.at

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung des Bildes »Tod und Leben« von Gustav Klimt; © http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Klimt,+Gustav%3A+Tod+und+Leben

ISBN 978-3-8392-4726-6

Widmung

Für meine Frau Lisa, die mir auch in den dunkelsten Stunden beisteht.

Oktober 1916

I/1

Nechyba war einigermaßen satt. Grantig döste er an diesem trüben Herbsttag, es war der 21. Oktober 1916, in seinem Dienstzimmer vor sich hin. Zu diesem Behufe war er in seinem Sessel, der breite Armlehnen hatte, mit dem Hintern ganz ans vordere Ende der Sitzfläche gerutscht. So konnte er die Beine weit ausstrecken, und trotzdem war sein massiger Oberkörper stabil zwischen den Armlehnen eingequetscht. Außerdem war er mit dem Sessel so nahe am Schreibtisch, dass die Schreibtischkante seinen kugelförmigen Bauch berührte. Auf die Art konnte er nun keinesfalls vom Sessel fallen. Eine ideale Sitzposition, in der sich der Oberinspector des Öfteren ein kleines Nachmittagsschläfchen gönnte.

Heute konnte er lange nicht einschlafen. Seine Gedanken kreisten um die allgemeine Lage, und er verwünschte den verdammten Krieg, der nun schon über zwei Jahre dauerte und der die Versorgungslage mit Lebensmitteln immer unzureichender werden ließ. Nicht nur, dass Österreich gleich zu Kriegsbeginn seine Kornkammer Galizien an die Russen verloren hatte und diese in unzähligen Schlachten mühsam rückerobert werden musste, strafte der Herrgott das Land auch noch mit unterdurchschnittlichen Ernten in den restlichen Anbaugebieten. So war es kein Wunder, dass seit über einem Jahr der Bezug von Mehl rationiert war. Man bekam es nur mittels Lebensmittelkarte. Eine geringe Menge, und nicht einmal das war sicher. Besonders ärgerte ihn, dass es heute zu Mittag im Gasthaus ›Zum Rebhuhn‹ weder Semmeln noch Salzstangerln zum Gulasch gegeben hatte. Gebäck zu verkaufen, war, wie der Kellner bedauernd feststellte, der Gastronomie seit Neuestem per Verordnung untersagt. »Aber selbst wenn wir Semmeln verkaufen dürften, würde es trotzdem keine geben. Weil’s einfach nirgends in Wien mehr Semmeln gibt«, rechtfertigte der Ober das Manko im Angebot. Und auch an den Erdäpfeln wurde im Gasthaus ›Zum Rebhuhn‹ gespart. Drei! Ganze drei Erdäpfelhälften schwammen in dem rotbraunen Gulaschsaft. Wie, bitte, sollte man da den ganzen Saft auftunken? Und wie sollte ein erwachsener Mensch davon satt werden? Dieser verdammte Krieg! Man bekam kein Mehl, keine Milch, und auch bei Fleisch, Gemüse und Fett gab es ständig Engpässe in der Versorgung. Nechyba seufzte, denn es zwickte ihn im Bauch. Sein Verdauungstrakt war es einfach nicht gewohnt, so viel zwiebelhaltigen Gulaschsaft ohne Gebäck und fast ohne Erdäpfel zu verdauen. Ein polternder Darmwind knatterte durch das Bureau. Nechyba seufzte neuerlich. Diesmal vor Erleichterung. Zum Glück hatten die Mehlbestände in der Küche des ›Rebhuhn‹ noch ausgereicht, um einen ausgezogenen Strudelteig zu machen. Der abschließende Apfelstrudel war wenigstens so wie früher. Wunderbar saftig, mit leicht säuerlichen Äpfeln, die aus dem Schrebergarten der Mutter des Gasthausbesitzers stammten. Diese Information war Nechyba gemeinsam mit dem Strudel vom Oberkellner persönlich serviert worden. Glücklich, wer in diesen schweren Zeiten ein kleines Stück Grünfläche hatte. So ein eigenes Fleckerl Erde konnte man zum Anbau von Obst und Gemüse verwenden. Nechyba erinnerte sich, dass er morgen, Sonntag, mit seiner Frau hinaus nach Speising fahren würde. Seine Cousine Josefa hatte dort eine Gärtnerei. Der Besuch geschah aus nicht ganz uneigennützigen Motiven: Nechyba hoffte, dass die Gärtnerin ihm ein bisserl Wintergemüse mitgeben würde. Einen Kohl- oder einen Krautkopf. Vielleicht auch einen Chinakohlsalat. Nechyba begann nun, von Krautrouladen sowie von dampfendem Kohlgemüse und herrlich weichem gekochtem Rindfleisch zu träumen. Dazu gab es riesige Portionen von gerösteten Erdäpfeln und auch Semmeln in Hülle und Fülle. Mit ihnen tunkte er den würzigen Bratensaft der Krautrouladen auf. Nechyba war nun selig, und ein zartes Lächeln war unter seinem riesigen aufgezwirbelten Schnurrbart zu erahnen. Gleichzeitig begann ein lautes, rhythmisches Schnarchen einzusetzen.

Das Telefon läutete. Der Oberinspector, der gerade davon geträumt hatte, dass er sich von der Greißlerin Landerl ein knuspriges Semmerl, gefüllt mit würziger Salami und mit einem fein aufgeschnittenen Essiggurkerl, zubereiten ließ, war verwirrt. Mühsam fand er in die grausame semmellose Realität zurück. Ein Blick auf seine Taschenuhr zeigte ihm, dass es kurz nach halb drei war. Wer, zum Teufel, rief um diese Zeit an?

»Was ist?«, brummte er ins Telefon. Dann hörte er die aufgeregte Stimme Bronsteins, der seit kurzer Zeit wieder im Polizeiagenteninstitut seinen Dienst versah:

»Chef, Sie sollten ganz schnell ins ›Meißl und Schadn‹ kommen! Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist.«

»Reden S’ net in Rätseln, sagen S’, was los ist!«

»Gerade ist der Ministerpräsident, der Graf Stürgkh, einem Attentat zum Opfer g’fallen.«

»Was, der Stürgkh ist tot?«

»Zumindest schwer verletzt. Mehrere Kopfschüsse.«

»Halten S’ die Stellung, ich schick wen.«

Nechyba legte den Telefonhörer auf, schüttelte ungläubig den Kopf und ließ sich dann mit dem Polizeipräsidenten verbinden. Gorup von Besanez meldete sich mit einem unwirschen:

»Wer stört?«

Nechyba antwortete trocken:

»Der Stürgkh! Er ist höchstwahrscheinlich tot. Erschossen. Im Hotel ›Meißl und Schadn‹.«

»Nechyba, sind Sie das? Machen Sie Witze?«

»Ja, Herr Präsident, ich bin’s. Und nein, Herr Präsident, ich mache keine Witze. Das Witzemachen ist mir schon vor einiger Zeit vergangen.«

»Um Gottes willen! Da müssen wir ja sofort hin!«

»Ich bitt Sie, könnt ich hier bleiben und die Stellung halten? Ich verständige jetzt den Schober und den Hofrat Gayer, wenn’s recht ist.«

»In Ordnung, Nechyba. Sie bleiben hier, und ich fahr ins ›Meißl und Schadn‹!«

Nechyba ließ sich nun mit Schober, dem Leiter der staatspolizeilichen Abteilung, verbinden. Ein junger, ehrgeiziger und äußerst korrekter Beamter im Range eines Polizeirates. Nechyba hatte in den letzten Jahren immer wieder mit ihm zusammengearbeitet. Seine Sympathie für Schober stammte auch daher, dass dieser manchmal ein klein wenig einen oberösterreichischen Klang in seiner Stimme hatte. So wie Nechybas Frau Aurelia. Anders als der Baron Besanez meldete sich der Polizeirat korrekt:

»Schober, Staatspolizei.«

»Grüß Sie! Nechyba. Ich hab gerade erfahren, dass der Ministerpräsident Stürgkh erschossen wurde.«

»Wo?«

»Im ›Meißl und Schadn‹.«

»Von wem?«

»Weiß ich nicht. Der Herr Präsident ist schon unterwegs.«

»Kommen Sie auch, Nechyba?«

»Nein, ich halt hier die Stellung.«

»Danke für die Information.«

Als Nechyba sich zu Hofrat Gayer, dem Chef des Sicherheitsdienstes, durchstellen ließ, erfuhr er, dass dieser gerade aufgebrochen war. Wegen eines Notfalls. Aha, den hat also wer anderer informiert, dachte sich Nechyba und legte den Hörer auf. Dann rutschte er in die eingangs beschriebene bequeme, halb liegende Sitzposition, ließ einen donnernden Furz fahren und döste wieder ein.

I/2

Sein Vis-à-vis sah aus wie eine Ratte: vorstehende Zähne und schwarze Knopfaugen mit stechendem Blick. Am liebsten hätte er ihm die Rattenvisage poliert! Aber er blieb ruhig, nur seine Muskeln waren angespannt.

»Nein! So geht das nicht«, fiepte das Rattengesicht, »unter 25 Prozent Provision geht gar nix! Und 25 Prozent sind genau das vierte Fuhrwerk, das wir gerade beladen haben. Diese Fuhr gehört mir. Ich bestehe auf meinen Anteil!«

Jetzt reichte es ihm, er trat zwei Schritte zurück und blickte seinen Untergebenen auffordernd an. Der starrte blöde zurück, sodass er etwas sagen musste. Leise gab er die Anweisung:

»Stoß ihn die Rampe runter!«

Schwindgruber richtete seinen blöden Blick auf das Rattengesicht, holte aus und gab dem schmächtigen Mann einen Stoß. Wie ein Blitz fällte dieser Stoß das Rattengesicht, das sich aber an der Rampe anklammerte. Mit zwei langsamen Schritten ging er auf den an der Rampe Zappelnden zu und trat ihm mit der Stiefelspitze ins Gesicht. Knochen krachten. Ein Schrei. Die schmächtige Gestalt fiel von der Laderampe hinunter. Direkt vor die Beine eines Pferdes, das vor das zweite Transportfuhrwerk gespannt war und nervös von einem Bein aufs andere trat.

»Hol ihn wieder rauf!«

Schwindgruber nickte, sprang die Rampe hinunter und beruhigte als Erstes einmal das Pferd. Dann hob er den Ohnmächtigen auf die Rampe und stemmte mit viel Schwung seinen eigenen Körper wieder empor. Währenddessen hatte sein Vorgesetzter den beiden Anderen das Kommando erteilt, den Einfrierraum zu öffnen.

»Schwindgruber, hol einen Strick aus dem Wagen. Einen festen!«, befahl er.

Mittlerweile war die Tür des Einfrierraumes geöffnet worden, und eiskalter Nebel umfing die drei auf der Rampe stehenden Männer. Kein Wunder, schließlich herrschte im Einfrierraum eine Temperatur von minus zwölf Grad. Er befahl seinen Männern, das am Boden liegende Rattengesicht aufzuheben und in den Einfrierraum zu bugsieren. Inzwischen war Schwindgruber mit einem Seil zurückgekommen. Er knüpfte mit geschickten Fingern eine Schlinge, die er dem Bewusstlosen um den Hals legte. Nun winkte er seinen Untergebenen zu, ihm zu folgen. Sie trugen ihr Opfer an zahllosen Reihen von gefrorenen Rinderhälften, die an Fleischerhaken hingen, entlang. Ihr Weg führte zu einer Stelle des Raums, wo sich noch freie Haken befanden. Mit nicht mehr ganz so flinken Fingern begann er nun, eine zweite Schlinge zu knüpfen. Trotz der dünnen Lederhandschuhe, die er trug, verursachte die enorme Kälte klamme Finger. Er konzentrierte sich auf das Binden des Knotens. Das Seil war ebenfalls schon ziemlich steif geworden. Schließlich gelang es ihm und er kommandierte:

»Lasst ihn baumeln!«

Seine Helfer hoben das Rattengesicht empor, und er schob den Knoten über einen leeren Fleischerhaken. Nun ließen sie den Bewusstlosen los, der Strick spannte sich. Es erklang ein Knacken im Genick des Rattengesichts, sein Körper bäumte sich auf, und unmittelbar darauf erschien auf seiner eleganten hellgrauen Hose ein großer dunkler Fleck. Der Anführer der Männer, den man auch die ›Quelle‹ nannte, nickte zufrieden. Der Schließmuskel seines Opfers hatte sich entspannt. Der rattengesichtige Prokurist des Kühl- und Gefrierhauses der Stadt Wien war tot.

I/3

Marie, die sich an ihre Mutter gekuschelt hatte, träumte, dass eine Glocke läutete. Eine Schulglocke. Unaufhörlich. War das das Ende der Schule? Würde sie nie wieder ihren Schulranzen packen müssen? Plötzlich spürte sie die Hand der Mutter, die sie wachrüttelte.

»Komm, steh auf! Du muasst di anstellen gehen. Sonst hamma morgen ka Brot«, hörte sie die müde Stimme ihrer Mutter. Nun spürte sie das nagende Hungergefühl in ihrem Magen. Kein Brot zu haben, war lebensbedrohlich. Also setzte sie sich auf, schwang die Beine aus dem Bett und stellte den immer noch rasselnden Wecker ab. Benommen blieb sie eine Weile auf der Bettkante hocken. Kälte umgab sie. Am liebsten wäre sie wieder in die Wärme zurückgekrochen: unter die Decke, die sie mit ihrer Mutter teilte. Marie rieb sich die Augen und dachte an ihren Herrn Vater, der irgendwo weit weg im Krieg war. Nun schlief sie bei der Mutter im Ehebett. Weil das wärmer war, wenn man einander Wärme spendete. Denn Heizmaterial war Mangelware, und mit dem bisschen, das man bekam, wurde der Herd in der Küche geheizt, um eine dünne Kriegssuppe oder eingebranntes Gemüse zu kochen. Letzteres gab es allerdings nur, wenn Marie oder ihre Mutter wieder einmal etwas Mehl ergattern konnten. Meistens lebten Mutter und Tochter in diesem dritten Kriegsjahr jedoch von Erdäpfeln und Brot. Und deshalb war es ganz besonders wichtig, dass Marie endlich aufstand, sich anzog und hinunter auf die Ottakringer Straße zur Ankerbrot-Filiale1 ging, um sich dort anzustellen. Denn trotz der Rationierung des Brotes, die in Form von Brotkarten erfolgt war, war in keiner Weise gewährleistet, dass jeder, der eine solche Karte besaß, auch Brot bekam. Deshalb bildeten sich überall dort, wo es in der Früh die frische Backware gab, bereits in der Nacht lange Warteschlangen. Da Maries Mutter eine Arbeitsstelle als Schaffnerin bei den Wiener Verkehrsbetrieben gefunden hatte und in der Früh einigermaßen ausgeschlafen ihren Dienst antreten musste, fiel der 14-jährigen Marie die Aufgabe zu, sich in der Nacht um das Brot anzustellen. Marie schlüpfte in die Schuhe mit Holzsohlen, die sie vor dem Winter neu bekommen hatte, und dachte mit Schaudern an viele ihrer Schulkameraden, die trotz der Kälte noch immer barfuß oder in arg zerrissenen alten Schuhen durch die Gegend liefen. Sie hüllte sich in ein warmes Wolltuch und vergewisserte sich, dass sie die Brotkarte eingesteckt hatte. Leise schloss sie die Wohnungstür hinter sich und klapperte dann mit ihren neuen Holzschuhen die rutschigen Stufen der Sandsteintreppe hinunter zum Haustor. Seit man sich nächtens um Lebensmittel anstellen musste, hatten die Hausbewohner beim Hausherrn durchgesetzt, dass das Haustor mit einem Schnappmechanismus von innen zu öffnen war – auch während der nächtlichen Sperrzeiten!

Marie bog um die Ecke und stöhnte enttäuscht. Vor der Anker-Filiale hatte sich bereits eine gut 20 Meter lange Warteschlange gebildet. Missmutig reihte sie sich an deren Ende ein. Zwei Stunden später, es war mittlerweile knapp vor sechs Uhr morgens, taten Marie das Kreuz und die Füße vom langen Herumstehen weh. Die Schlange der auf Brot Wartenden war mittlerweile gut 100 Meter lang. Sie sah den Fikret Pauli mit beiden Händen in den Hosentaschen an den Wartenden vorbeischlendern. Er bedachte sie mit einem spöttischen Grinsen. Bei Marie, die er von der Schule her kannte, blieb er kurz stehen und sagte leise:

»Um Viertel nach sechs, wenn der Anker-Wagen2 kommt, derfst net schlafen …«

»Wie soll i bei der Kälte und noch dazu im Stehen schlafen?«

»Na, dann is ja eh guat«, antwortete er grinsend und schlenderte weiter die Ottakringer Straße hinunter. In einer der nächsten Seitengassen verschwand er.

Die Zeit verging, und Marie grübelte, wie der Pauli das wohl gemeint hatte. Sie war ja extra wegen dem Anker-Wagen, der frisches Brot bringen würde, hier angestellt. Mittlerweile war es schon halb sieben, und der Wagen war immer noch nicht da. In der Warteschlange vor Marie begann eine kleine Frau in abgerissener Kleidung laut zu schimpfen:

»Die Großkopferten3 ham noch immer genug zum Beißen. Nur wir kleinen Leut’ müss’n hungern!«

»Uns stundenlang ums Brot anstellen, während die Obrigkeit fein speisen geht und Schampus und Likör sauft!«, stimmte eine andere Frau ein, und eine junge, klapperdürre Frau schrie:

»Den Stürgkh haben s’ beim Tafelspitz erschossen!«

Ein junger Kerl, der sich mit schmutzstarrenden bloßen Füßen angestellt hatte, schrie:

»Und unsereiner friert sich für a Stückl Brot den Oasch ab!«

Nun griff der uniformierte Sicherheitswachmann, der vor einer Viertelstunde neben dem Eingang zur Anker-Filiale Stellung bezogen hatte, um Drängereien bei der Brotverteilung zu verhindern, ein:

»Ich bitt Sie, beruhigen Sie sich …«

Weiter kam er nicht, denn von der unteren Ottakringer Straße erklang das Geklapper von Pferdehufen. Der Wachmann und die anstehenden Menschen blickten gespannt in diese Richtung. Endlich kam der Anker-Lieferwagen. Zur Überraschung aller hagelte es plötzlich aus der letzten Seitengasse vor der Filiale Steine. Der Kutscher fiel, mehrfach getroffen, vom Bock, die Pferde schnaubten unruhig, wurden aber langsamer und blieben stehen. Die Brotzustellerin rutschte vom Kutschbock und versuchte davonzulaufen. Dabei geriet sie direkt in Pauli Fikrets Arme. Der entriss ihr den Schlüssel für den Lieferwagen, sperrte diesen auf, sprang hinein und warf einen Brotlaib nach dem anderen seinen Spießgesellen zu, die sich hinter dem Wagen mit Körben und Säcken eingefunden hatten. Lauter Lausbuben aus dem Gretzel, die Marie gut kannte. Ein Ruck ging durch die Warteschlange, und Marie wurde von dieser Welle förmlich mitgerissen. Alle rannten zu dem Wagen, um sich so viel Brot wie möglich zu schnappen. Die flinke Marie war eine der Ersten dort, und Pauli warf ihr zwei große Laibe zu, die sie geschickt auffing. Er schrie:

»Renn! Lauf, bevor sie dich erwischen und es dir wegnehmen!«

Marie lachte Pauli dankbar an und wieselte mit ihrer Beute davon. Nicht die Ottakringer Straße entlang, sondern in die nächste Seitengasse und von dort in eine weitere Seitengasse. Hinter sich hörte sie einen Riesentumult: das Trillern der Pfeife des Sicherheitswachmanns, Schreie, Schimpfen, Flüche. Sie verlangsamte ihren Schritt und versteckte die beiden Brotlaibe unter dem dicken Tuch vor ihrer Brust. Gemächlich kehrte sie in die Wohnung zurück, wo ihre Mutter gerade am Fortgehen in die Arbeit war. Als sie Maries Beute sah, lächelte sie überrascht, strich ihr zärtlich über die Haare und sagte:

»Du bist ein gutes Kind …«

1 Ankerbrot ist eine Altwiener Backwaren- und Brotfabrik mit zahlreichen Filialen

2 Lieferwagen der Ankerbrot-Fabrik

3 Die Bessergestellten, die gut Situierten

I/4

Daß ein Oberkellner knapp vor dem Attentat Graf Stürgkh Likör brachte, ist richtig, und weiß ich daher, da ich abwarten wollte, bis er sich wieder entfernt hatte. Wo sich der Kellner im Moment des Attentats befand, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht die Erinnerung, daß jemand beim Buffet stand. Um ½ 3 stand ich von meinem Tische auf, ging rasch, aber doch gemessen auf den Tisch des Grafen Stürgkh zu, machte eine kleine Wendung nach links, zog den Revolver aus der rechten Rocktasche und gab in einer Entfernung von (nach meiner Schätzung) 30 – 60 cm die Schüsse auf den Kopf des Grafen Stürgkh ab. Ich habe den Arm krampfhaft gerade ausgestreckt und benützte die Zielvorrichtung nicht, sondern gab dem Revolver eben durch den Arm die Zielrichtung …

Joseph Maria Nechyba ließ das Vernehmungsprotokoll sinken und versuchte, sich die Ermordung des Ministerpräsidenten bildlich vorzustellen. Er schüttelte den Kopf. Die Kaltblütigkeit, mit der Friedrich Adler vorgegangen war, entsetzte ihn. Was war das für ein Mensch, der einem anderen aus nächster Nähe in den Kopf schoss? Und das nach einem sündteuren Mittagessen in einem der besten Restaurants der Stadt! Nechyba, der sich immer zu den Sozialdemokraten hingezogen fühlte und sie bei den letzten Reichstagswahlen auch gewählt hatte, war irritiert. Gewaltlosigkeit war nie sein persönlicher Weg gewesen, aber diese eiskalte Anwendung von Gewalt stieß ihn ab. Was er darüber hinaus überhaupt nicht verstehen konnte – da sträubte sich einfach alles in ihm – war ein Mord nach dem Mittagessen. Da hörte sich doch alles auf! Wo blieb da die Esskultur? Wo der Genuss? Nechyba erinnerte sich an die vielen wunderbaren Zigarren, die er nach einem Essen geraucht hatte. Er erinnerte sich aber auch an die angenehmen Nickerchen, die er nach wie vor gerne nach einem Essen machte. Das hatte Stil. Aber nach einem guten Essen einen politischen Mord zu begehen, das überstieg seine Vorstellungskraft. Fassungslos blätterte er in dem Verhörprotokoll weiter. Folgende Stelle fiel ihm auf:

Die Gründe, die für ein Attentat gegen Stürgkh sprachen, häuften sich in dem Maße, als er in der politischen Welt als von immer steigendem Einfluß erschien und seine Rolle für Oesterreich eine immer verhängnisvollere wurde. In dieser Richtung wurde mir schon im Frühsommer bekannt, daß Stürgkh mit Tisza4 Abmachungen über den Ausgleich mit Ungarn getroffen, die ein direkter Verrat der österreichischen Interessen waren und auf die die anderen Minister keinen Einfluß nehmen konnten, ja von den Verhandlungen zum Teil nicht einmal in Kenntnis gesetzt wurden. Stürgkh gab sich zu einem Ausgleich her, der Oesterreich vollkommen den Agrariern auslieferte, der die Zölle nach dem Kriege nicht hinunter-, sondern hinaufsetzen sollte, der also nach dem Urteil aller, mit denen ich Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen, eine neue Aera des Hungers auf lange hinaus (die Ausgleichszeit sollte auf 20 Jahre verlängert werden) bedeutete.

Nechyba erschauerte. Ministerpräsident Graf Stürgkh, der seit der Ausschaltung des Reichsrates im Frühjahr 1914 ohne Kontrolle des Parlaments regierte, war offensichtlich größenwahnsinnig geworden. Ein Stück weiter unten las er dann:

Er hatte sich im Ministerrat auch eine Art Diktatur zugelegt, so daß andere Minister keinen Einfluß nehmen konnten und bei Beschwerden in ihrem Ressort wiederholt zur Antwort gaben, sie seien vollkommen von der Richtigkeit der Beschwerde überzeugt – aber der Stürgkh! Er wirkte planmäßig lähmend auch auf alles, was andere Minister in guten Intentionen wollten, und hat damit einen Schaden gestiftet, der so umfassend war wie nur möglich. Diese Stellung verschaffte er sich einerseits dadurch, dass er dem Tisza absolut willfährig war, andererseits, daß es ihm gelang, den Kaiser förmlich von der Welt abzuschließen und ihn als den Einzigen zu betrachten, der über Oesterreich anzuhören sei. Ist es bei dem Alter des Kaisers sehr unwahrscheinlich, daß er sehr viel selbständige Entschlüsse faßt, so gelang es Stürgkh nach mehrfachen, sehr vertrauenswürdigen Mitteilungen, die ich erhielt, das Vertrauen des Kaisers zu gewinnen, daß es möglich wurde, andere sehr maßgebende Persönlichkeiten und damit politische Informationen anderer Art vom Kaiser vollständig abzuschließen. Es ist bekannt, daß einige sehr hohe feudale Mitglieder des Herrenhauses den Kaiser über das Treiben des Stürgkh informieren wollten und Stürgkh dies konsequent zu durchkreuzen verstand. Es ist bekannt, daß der Präsident des Abgeordnetenhauses, Sylvester, zum Kaiser wollte, um die Lage der Parlamentslosigkeit zu schildern, und Stürgkh die Audienz verhinderte. Es war das Monopol auf den Kaiser, das sich Stürgkh zu verschaffen wußte, das ihm die Möglichkeit gab, über jeden Versuch einer Besserung der Zustände mit diktatorischem Hochmut hinwegzuschreiten. Stürgkh war also deutlich im politischen Bewußtsein der Exponent des Absolutismus geworden.

Es klopfte an Nechybas Zimmertür. In das Vernehmungsprotokoll von Friedrich Adler vertieft, brummte er unwirsch:

»Was ist los? Was gibt’s?«

Die Tür wurde geöffnet und Polizeirat Schober trat ein. Nechyba hielt in der Lektüre inne und sagte in einem wesentlich freundlicheren Tonfall:

»Schober, Sie sind es! Was führt Sie zu mir?«

Nechyba erhob sich ächzend, schüttelte Dr. Schober die Hand und sagte dann:

»Ich lese gerade das Vernehmungsprotokoll vom Dr. Adler, von dem Sie mir netterweise eine Abschrift haben zukommen lassen.«

»Jaja … der Doktor Adler. Das hätt ihm auch keiner zugetraut, dass er den Stürgkh erschießt. Ich hab den Doktor Adler immer für einen Idealisten gehalten …«

»Aber der Stürgkh war auch kein Guter …«

»Sie sagen es, Nechyba, Sie sagen es! Die Zeiten sind jetzt überhaupt fürchterlich. Ich hab bei Ihnen vorbeigeschaut, weil ich eine Akte aus Ihrer Abteilung auf den Schreibtisch bekommen habe. Es handelt sich um den erhängten Prokuristen des Kühl- und Gefrierhauses der Stadt Wien. Der Herr Polizeipräsident hat mich gebeten, mir diesen Fall anzuschauen, weil er meint, dass diese Tat eventuell einen politischen Hintergrund hat.«

Nechyba kratzte sich am Schädel und grunzte etwas Unverständliches. Dann stöberte er in den Akten, die auf seinem Schreibtisch lagen. Als er den gesuchten Akt gefunden hatte, brummte er zufrieden. Schnell blätterte er ihn durch, ließ ihn dann sinken und lächelte:

»Lieber Doktor Schober, Sie können gerne die weiteren Untersuchungen in diesem Fall übernehmen. Meine Abteilung und meine Leute geben ihn ab.«

Nun lächelte auch der Polizeirat:

»Das glaub ich Ihnen schon, dass Sie diese ungute G’schicht loswerden wollen. Andererseits seh ich keinen unmittelbaren politischen Hintergrund für diese Tat.«

»Na ja, vielleicht war das ein gezieltes Attentat auf einen Beamten, der mit der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung zu tun hat. Gewissermaßen ein Terrorakt.«

»Ist das nicht an den Haaren herbeigezogen?«

Nechyba grinste neuerlich:

»Das war ja nur so eine Theorie von mir. In Wahrheit war das sicher eine kriminelle Tat. Wahrscheinlich ging’s da um irgendwelche Schiebereien beziehungsweise um Unterschleifungen von Fleisch.«

»So seh ich das auch, Nechyba. Wenn’s Ihnen recht ist, mach ich eine kurze Aktennotiz, die ich dem Herrn Polizeipräsidenten mitsamt dem Akt zurückschicken werde. Darin werde ich festhalten, dass wir beide einen politischen Hintergrund ausschließen.«

»Schreiben S’ bitte lieber: nicht für wahrscheinlich halten. Weil: Ausschließen möchte ich in so schrecklichen Zeiten wie diesen überhaupt nix …«

4 Ungarischer Ministerpräsident

I/5

Es läutete an der Wohnungstür. Die Köchin Aurelia Nechyba bereitete gerade einen handgezogenen Strudelteig zu. Sie war genau in der Phase, in der man den fertigen Teig auszog, sodass er hauchdünn und fein wurde. So dünn, dass man durch ihn durchschauen und Zeitung lesen konnte …

»Geh, Gerti! Mach die Tür auf. Es hat geläutet.«

Das Dienstmädel, das gerade im Speisezimmer den Boden aufwusch, hörte sie antworten:

»Ich hab ganz nasse Händ’!«

Es läutete neuerlich, diesmal etwas länger.

»Zum Kuckuck! Geh die Tür aufmachen!«

»Ja, i geh eh schon!«

Nun läutete es ununterbrochen. Aurelia hörte die laufenden Schritte des Dienstmädels im Vorzimmer und dann das Öffnen der Wohnungstür. Darauf erklang ein spitzer Schrei. Aurelia hatte den Teig fertig ausgezogen und auf eine mehlbestaubte Fläche gelegt. Sie wischte sich die Hände an ihrer Küchenschürze ab und ging energischen Schrittes hinaus ins Vorzimmer. Dort erschrak sie. Die gnädige Frau war von ihrem wöchentlichen Dienst als Hilfspflegerin im Armeelazarett, das bereits 1914 im Wiener Künstlerhaus eingerichtet worden war, heimgekommen. Frau Hofrat Schmerda war aschfahl im Gesicht, ihre Pflegerinnentracht war blutbespritzt. Als sie Aurelia sah, wankte sie auf die Köchin zu, umarmte sie und begann, an ihrer Schulter hemmungslos zu weinen. Behutsam führte die Köchin ihre Dienstgeberin in den kleinen Salon, wo sie sich beide auf einem Diwan niederließen.

»Gnädige Frau, was ist Ihnen denn passiert?«

Sie reichte der Schmerda ein frisches Stofftaschentuch, in das sich diese lange und umständlich schnäuzte. Schließlich begann sie, mit tränenerstickter Stimme zu erzählen:

»Gegen Mittag ist heute ein ganzer Tross frisch verwundeter Soldaten zu uns ins Lazarett gekommen. Der Oberarzt Doktor Panagl hat mich gebeten, ihm zu assistieren. Ich hab ihm bei den Operationen die Lampe gehalten, damit er beim Operieren was sieht. Die hohen Räume des Künstlerhauses mit dem Licht ganz weit oben sind ja denkbar ungeeignet als Operationssaal. Zuerst hat er zwei Soldaten Granatsplitter aus den Oberkörpern entfernt, dann hat er so einem armen Teufel, der noch keine 20 Jahre alt ist, ein Bein amputiert, weil er da schon Wundbrand hatte. Und dann … dann hat er einem ebenso jungen Soldaten die Hautfetzen, die einmal sein Gesicht waren, zusammengenäht. Das war das Schrecklichste von allem. Aurelia, der Bub hat wahrscheinlich noch nie in seinem Leben ein Mädel gehabt. Und so, wie er jetzt aussieht, wird er auch nie eines bekommen …«

Wieder wurde die Frau von einem Weinkrampf erfasst. Aurelia umarmte ihre Dienstgeberin voll Mitgefühl. Nach einer neuerlichen Schnäuzzeremonie fuhr sie fort:

»… dort, wo früher seine Nase gewesen war, ist jetzt nur ein narbiger Krater mit zwei Löchern. Der Mund ist auch völlig entstellt und zahnlos, die Lippen von unzähligen Nähten verunstaltet. Außerdem fehlt ihm das Kinn zur Hälfte. Der arme Kerl sieht schrecklich aus. Und doch hat er überlebt. Der Doktor Panagl hat ihm das Leben gerettet. Nach dieser äußerst anstrengenden Operation, ich hab die Lampe schon kaum mehr halten können, so sehr haben mich meine Arme geschmerzt, hat der Doktor Panagl mich dann heimgeschickt. Er war auch ganz fertig. Mit schwarzen Ringen unter den Augen und Schweiß auf der Stirn.«

Aurelia löste sich langsam von dem Häufchen Elend neben ihr, stand auf und fragte:

»Wollen die gnädige Frau ein heißes Bad?«

Ein dankbarer Blick traf die Köchin, dann kam die bange Frage:

»Haben wir noch genug Holz, um den Badeofen anheizen zu können?«

»Aber ja! Das wird sich schon irgendwie ausgehen.«

Bevor sie den kleinen Salon verließ, brachte sie der Schmerda noch zwei Kopfpolster, damit sie sich auf dem Diwan bequem hinlegen konnte. Die blutverschmierte Pflegerinnenschürze nahm sie ihr ab, ihr Taschentuch ließ sie ihr.

Abends führte sie dann mit dem Hofrat Schmerda ein ernstes Gespräch. Schmerda, der seine Frau gar nicht mehr gesehen hatte, weil die schon, als er heimgekommen war, in ihrem Bett lag, hörte voll Mitgefühl der Schilderung der Köchin zu. Und auch auf ihre Bitte, ihr bei der Beschaffung von neuem Brennholz für Küche, Bad und Wohnräume zu helfen, reagierte er verständnisvoll. Gemeinsam überlegten sie, wo sie neues Brennmaterial herbekommen könnten. Schließlich erhellte ein breites Grinsen die Züge des Hofrates. »Aber natürlich!«, rief er. »Natürlich werde ich uns Brennholz beschaffen. Schließlich habe ich mit dem Georg Zellner von Zellendorf acht Jahre lang die Schulbank gedrückt. Der ist jetzt Oberverwalter des Kaiserlichen Thiergartens5 in Hietzing draußen. In diesem riesigen Jagdrevier gibt es mehr als genug Bäume. Außerdem ist er mir aus dem Vorjahr sowieso einen Gefallen schuldig. Wie ich seinen Sohn vor der Einberufung geschützt hab. Tja, das Leben ist eine einzige Freunderlwirtschaft …«

5 Heute: Lainzer Tiergarten

I/6

»Heut war die gnädige Frau wieder im Künstlerhaus …«

Mit diesem Stoßseufzer begrüßte Aurelia ihren Mann, als dieser sie kurz nach acht Uhr abends daheim liebevoll in Empfang nahm. Nechyba gab ihr ein Busserl und umarmte sie innig. Aurelia schmiegte sich an seine breiten Schultern und seufzte neuerlich. Er drückte sie ganz fest an sich, gab ihr noch ein Busserl und löste sich dann vorsichtig aus der Umarmung.

»Komm, iss eine Suppe, das wird dir guttun.«

Er half seiner Frau aus dem Wintermantel und sie setzte sich. Während sie sich die hohen Schnürschuhe auszog, brachte er ihr die Hauspatschen6. Heute war er schon früh vom Dienst heimgegangen. Es hatte ihn einfach nicht mehr gefreut. Er war über den Naschmarkt spaziert, dort hatte sich ihm das übliche Bild geboten: Vor den wenigen Ständen, die Waren anzubieten hatten, hatten sich unglaublich lange Menschenschlangen gebildet. Geduldig warteten Frauen und vor allem Kinder darauf, vielleicht ein Kilo Erdäpfel oder ein Happel Kraut oder einen Kohlkopf zu ergattern. Die Gesichter der Wartenden waren leer und müde. Viel zu oft schon hatte sich jeder Einzelne von ihnen stundenlang umsonst angestellt. Denn wenn es auch an dem Stand, an dem man sich angestellt hatte, derzeit noch Essbares zu kaufen gab, war das keine Garantie dafür, dass dies auch noch der Fall war, wenn man nach unendlich langem Warten selbst an die Reihe kam. Nechyba taten die Menschen leid. Trotzdem dachte er nicht im Traum daran, sich in eine der langen Warteschlangen zu stellen. Als g’standener Kiberer, der hier am Naschmarkt seit Jahrzehnten mehr oder minder zu Hause war, beschritt er seine eigenen Wege, um an Lebensmittel zu kommen. Zielstrebig ging er auf die gemauerten Stände zu, schwenkte in die rechte Reihe ein und klopfte nach einigen Metern an die Hintertür solch eines Standes. Nach mehrmaligem Klopfen keifte eine Frauenstimme aus dem Inneren des Marktstandes:

»Hab ka Zeit! Hab Kundschaft!«

»Mach ka Tamtam, sondern mach mir gefälligst auf!«

»Hab ka Zeit! Hab Kundschaft!« Nach einer kurzen Nachdenkpause fragte die Stimme dann verunsichert: »Sind Sie’s, Herr Inspector?«

»Nein. Mein Schatten is es. Weil ma heut so einen sonnigen Tag haben.«

Nun wurde die Tür einen Spaltbreit geöffnet. Aber nicht das rotwangige Watschengesicht der Naschmarkt-Roserl, sondern die schmale Gaunervisage ihres Lebensgefährten Branko Jansa lugte durch den Spalt. Mit einer energischen Handbewegung riss Nechyba die Tür auf und drängte sich in das Kabuff, das in den Stand eingebaut war. Energisch schloss er die Tür hinter sich. Für das, was er hier vorhatte, brauchte er keine Zeugen.

»Jansa …«, brummte er, »ich brauch ein Kilo Rindsknochen.«

»Wo soll ich die hernehmen?«

»Willst mich ärgern?«

»Aber Herr Inspector, so Rindsknochen sind teuer.«

»Gib mir halt einen Rabatt.«

»Aber ich hab nur ein paar …«

»Na also! Die gibst mir jetzt!«

»Die sind aber schon vorbestellt. Außerdem gibt’s Rindsknochen nur als Zuwaage.«

»Na und?«

»Ich will aber net meine Kundschaft verärgern …«

»Bin ich vielleicht ka Kundschaft? Also was ist? Wo ist das Rindfleisch mit den Knochen?«

Seufzend bückte sich Jansa und zog einen riesigen Rucksack unter dem Tisch hervor. Sorgsam schnürte er ihn auf, und was Nechyba da sah, ließ sein Herz vor Freude höher schlagen. Der Inhalt des Rucksacks waren ausschließlich große, ordentlich zerteilte Rindfleischstücke mit Knochen.

»Na also! Hast eh genug da. Gib mir ein Kilo.«

»Ui, das wird teuer …«

Er zog ein schönes Stück hervor, warf es auf die am Tisch stehende Waage und sagte:

»Eineinhalb Kilo. Das macht dann 16 Kronen.«

Nechyba hielt den Atem an. Dann zischte er böse:

»Bist deppert?«

»16 Kronen.«

»Elf …«

»15 Kronen. Mein letztes Wort.«

Nechyba zückte sein Geldbörsel und blätterte einen Zehn-Kronen-Schein sowie drei Kronen und 50 Heller auf den Tisch. Jansa schaute auf das Geld, dann blickte er den bös dreinschauenden Oberinspector an, zuckte mit den Schultern, streifte das Geld ein und murmelte:

»Na, von mir aus … 13,50.«

Dieses sein nachmittägliches Einkaufsabenteuer erzählte Nechyba seiner Frau Aurelia, während diese mit Andacht die heiße Suppe löffelte. Als sie fertig war, stöhnte sie zufrieden und sagte dann:

»Nechyba, du bist ja schlimmer als die schlimmsten Spitzbuben.«

»Schau, Aurelia, wir leben in einer schlimmen Zeit, da muss man sein Verhalten eben anpassen.«

6 Hauspantoffeln