8,99 €

Mehr erfahren.

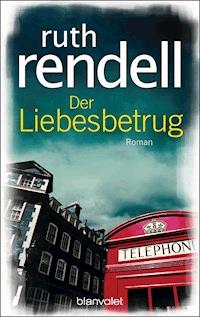

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Minty Knox will endlich der Eintönigkeit und Bescheidenheit ihres Lebens entkommen und träumt von einer Hochzeit mit dem attraktiven, lebenslustigen Jock Lewis. Doch weiß sie weder von Jocks rechtmäßiger Ehefrau noch von seiner Liaison mit Fiona – beides hat Jock ihr tunlichst verheimlicht. Als sie dann einen Brief erhält, der sie über Jocks tödlichen Unfall benachrichtigt, ist Minty derart schockiert, dass sie plötzlich Gespenster sieht ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 681

Ähnliche

Buch

Minty Knox will endlich der Eintönigkeit und Bescheidenheit ihres Lebens entkommen und träumt von einer Hochzeit mit dem attraktiven, lebenslustigen Jock Lewis. Doch weiß sie weder von Jocks rechtmäßiger Ehefrau noch von seiner Liaison mit Fiona – beides hat Jock ihr tunlichst verheimlicht. Als sie dann einen Brief erhält, der sie über Jocks tödlichen Unfall benachrichtigt, ist Minty derart schockiert, dass sie plötzlich Gespenster sieht …

»Aus der Vielzahl der ineinandergreifenden Handlungsstränge knüpft Ruth Rendell ein immer engmaschigeres Netz. Die daraus erwachsende Spannung macht es zunehmend schwerer, das Buch aus der Hand zu legen.« Berliner Morgenpost

Autorin

Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writer’s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.

Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Siehier.

Ruth Rendell

Der Liebesbetrug

Roman

Aus dem Englischen von Cornelia C. Walter

Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel Adam and Eve and Pinch Me bei Hutchinson, London.

E-Book-Ausgabe 2015

bei Blanvalet, einem Unternehmen der

Verlagsgruppe Random House GmbH, München

Copyright © der Originalausgabe 2001 by Kingsmarkham Enterprises Ltd.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-15140-9www.blanvalet.de

1______

Minty wusste, dass das, was da auf dem Stuhl saß, ein Geist war, denn sie hatte Angst. Wenn es nur Einbildung gewesen wäre, hätte sie keine Angst gehabt. Wie sollte man auch, wenn es doch etwas war, was man sich ausgedacht hatte.

Es war früh am Abend, aber weil Winter war, war es schon recht dunkel. Sie war eben von der Arbeit nach Hause gekommen, hatte die Haustür aufgeschlossen und das Licht im Flur angemacht. Die Wohnzimmertür stand offen, und das Gespenst saß auf einem Stuhl mitten im Zimmer und hatte ihr den Rücken zugewandt. Den Stuhl hatte sie sich morgens dorthin gestellt, um eine Glühbirne auszuwechseln, und dann vergessen, ihn wieder an seinen Platz zu bringen. Beide Hände fest auf den Mund gepresst, um nicht laut aufzuschreien, ging sie einen Schritt auf die Gestalt zu. Was mach ich, wenn es sich umdreht?, dachte sie. In Geschichten sind Gespenster immer grau wie die Leute im Schwarzweiß-Fernsehen oder aber durchsichtig, doch dieses hier hatte kurzes, dunkelbraunes Haar, einen gebräunten Hals und eine schwarze Lederjacke an. Minty brauchte das Gesicht gar nicht zu sehen, um zu wissen, dass es ihr verstorbener Verlobter Jock war.

Und wenn es dort sitzen blieb und sie den Raum nicht mehr benutzen konnte? Völlig reglos war es nicht. Der Kopf bewegte sich ein wenig und dann das rechte Bein. Beide Füße schoben sich zurück, als ob es gleich aufstehen wollte. Minty kniff die Augen fest zu. Alles war still. Als eins der Kinder von gegenüber auf der Straße draußen aufkreischte, fuhr sie zusammen und schlug die Augen auf. Das Gespenst war weg. Sie machte Licht und befühlte die Sitzfläche des Stuhls. Dass sie noch warm war, überraschte sie. Man stellt sich Gespenster doch immer als kalt vor. Sie schob den Stuhl an seinen Platz am Tisch zurück. Wenn er nicht mitten im Zimmer stand, würde der Geist vielleicht nicht zurückkommen.

Sie ging nach oben und rechnete fast damit, ihn dort zu sehen. Er hätte an ihr vorbeischleichen und heraufkommen können, während sie die Augen geschlossen hatte. Weil Gespenster kein Licht mögen, schaltete sie alle Lampen an, sämtliche guten Hundert-Watt-Birnen, doch er war nirgends zu sehen. Zwar hatte sie ihn einmal geliebt, hatte sich ihm wie ehelich verbunden gefühlt, obwohl sie nicht verheiratet waren, aber seinen Geist wollte sie nicht um sich haben. Es regte sie zu sehr auf.

Nun gut, jetzt war er weg, und es war Zeit, sich ausgiebig zu waschen. Eins der Dinge, die Jock an ihr gemocht hatte – da war Minty sich sicher –, war die Tatsache, dass sie immer makellos sauber war. Bevor sie heute Morgen zu Immacue gegangen war, hatte sie natürlich gebadet und die Haare gewaschen, nicht im Traum würde ihr einfallen, einfach so aus dem Haus zu gehen, aber das war schon acht Stunden her, und sie hatte bestimmt allen möglichen Dreck aufgeschnappt in der Harrow Road und von den Leuten, die in den Laden gekommen waren, ganz zu schweigen von den Sachen, die sie zum Reinigen gebracht hatten.

Es war herrlich, ein Badezimmer ganz für sich allein zu haben. Sooft sie es betrat, sprach sie ein Dankgebet zu Tantchen, als wäre die eine Heilige (wofür Minty sie zu Lebzeiten selten gehalten hatte), weil sie es ihr ermöglicht hatte. Liebes Tantchen, danke, dass du gestorben bist und mir ein Bad hinterlassen hast. Ich bin dir ja so dankbar, es ist wirklich was Besonderes. Deine dich ewig liebende Nichte Araminta. Sie zog alle Sachen aus und warf sie in den Wäschekorb mit dem Deckel. Es war teuer, mehr als einmal pro Tag zu baden. Sobald sie es sich leisten könnte, würde sie eine Dusche einbauen lassen. Eines Tages, wenn auch nicht so bald, wie sie gehofft hatte. Bis dahin wusch sie sich auf der Badematte am Becken stehend, mit dem großen Naturschwamm, den ihre Nachbarin Sonovia ihr zu Weihnachten geschenkt hatte.

Wie alles im Badezimmer hatte auch die Nagelbürste Tantchen gehört. Sie war türkisblau und hatte einen Griff, damit man sie gut festhalten konnte. Minty schrubbte sich die Nägel. Diese Hygienemaßnahme hatte sie zur hohen Kunst entwickelt. Es brachte nichts, mit der Bürste einfach über die Fingerkuppen zu fahren, sondern man musste die äußeren Randborsten direkt unter die Nägel schieben und dann zügig hin und her bewegen. Ihre Füße wusch sie zuletzt, wobei sie darauf achtete, reichlich Seife zwischen die Zehen zu bekommen und danach ihre Zehennägel mit der Nagelbürste zu traktieren. Tantchen hatte einmal gesagt, Seife würde zusehends aus den Geschäften verschwinden. Man könne sich darauf verlassen, bald würde man kein anständiges Stück Seife mehr finden. Dieses ganze Gelzeug und die Fläschchen mit Essenzen heutzutage, Puderkram und Waschstücke, ganz zu schweigen von Seife, die überhaupt keine Seife war, sondern irgendein Zeug voller Rosenknospen und Samen und Grasstückchen. Auf den ganzen Krempel konnte Minty verzichten. Sie schwor seit jeher auf Wright’s Teerseife.

Im Bad fühlte sie sich sicher. Ein Gespenst im Badezimmer konnte man sich irgendwie nicht vorstellen, das ginge doch gar nicht. Was war mit ihrem Haar? Sollte sie es waschen? Es sah eigentlich recht sauber aus, das feine, flusige helle Haar, das wie üblich in alle Richtungen davonstob. Am besten ging sie auf Nummer sicher und hielt den Kopf kurz unter den Wasserhahn. Sie hatte vor, später mit Sonovia und Laf auszugehen und wollte keinen Anstoß erregen – es gibt doch nichts Unangenehmeres als fettiges Haar neben sich. Schließlich wusch sie es gleich richtig, konnte ja nicht schaden.

Minty trocknete sich ab und warf das benutzte Badetuch in den Wäschekorb. Sie benutzte ein Badetuch immer nur einmal und Körperlotion oder Parfum nie. Deodorant ja, und zwar auf den Fußsohlen und Handflächen sowie in den Achselhöhlen. Körperlotion machte saubere Haut doch nur schmutzig, genauso wie Make-up. Außerdem konnte sie sich den ganzen Mist gar nicht leisten. Sie war ziemlich stolz auf die Tatsache, das kein Lippenstift je ihren Mund und keine Wimperntusche je ihre blassen Wimpern besudelt hatte. Normalerweise wäre Minty – nachdem Tantchen ja das Zeitliche gesegnet hatte – nackt über den schmalen Treppenabsatz in ihr Schlafzimmer gegangen, was sie auch getan hätte, wenn der lebende Jock im Haus gewesen wäre. Mit einem Geist war es aber etwas ganz Anderes, der war tot und durfte eigentlich keine Lust verspüren, aus dem Jenseits eine nackte Frau zu betrachten. Sie holte ein sauberes Badetuch aus dem Schrank, wickelte es um sich und machte behutsam die Tür auf. Nichts und niemand. In dem grellen Licht hätte kein Gespenst überleben können.

Minty zog saubere Unterwäsche an, ein sauberes Paar Baumwollhosen und einen frischen Pullover. Keine Accessoires, keinen Schmuck. Man konnte nie wissen, was für Keime sich in solchen Dingen einnisteten. Um halb acht sollte sie am Nachbarhaus klopfen. Das Kino, in das sie gehen wollten, war das Odeon am Marble Arch, und der Film fing um acht Uhr fünfzehn an. Erst etwas essen und vielleicht eine Tasse Tee.

Wieso war er in dieser Gestalt wiedergekehrt? Es hieß, Geister kämen zurück, wenn sie sich noch um unerledigte Dinge kümmern mussten. Und ob er das musste! Eine Verlobung erledigt sich erst, wenn sie in einer Ehe mündet. Weder hatte sie seine Leiche gesehen, noch war sie zur Beerdigung gebeten worden oder hatte einen Topf mit Asche gekriegt wie damals, als ihr Tantchen eingeäschert worden war. Das Einzige, was sie hatte, war dieser Brief, in dem stand, er sei in dem Unglückszug gewesen und zu Asche verbrannt. Tatsache war, dass sie allmählich darüber hinwegkam, sie hatte aufgehört zu weinen und ihr Leben wieder aufgenommen, so wie es sich offenbar gehörte, und jetzt war sein Geist erschienen und hatte alles wieder aufgewühlt. Aber vielleicht war er bloß gekommen, um ein letztes Mal Lebewohl zu sagen. Das hoffte sie.

Die Küche war blitzsauber und roch stark nach Chlorbleiche – ein Duft, den Minty mochte. Falls sie je Parfum getragen hätte, dann eines, das nach Chlorbleiche roch. Obwohl sie sich gerade gründlich gewaschen hatte, wusch sie sich erneut die Hände. Was ihre Ernährung anging, war sie sehr wählerisch. Manche Lebensmittel konnten vertrackt sein und einen schmutzig machen. Suppe zum Beispiel oder Pasta oder alles mit Sauce. Sie aß viel kaltes Hühnchen, Schinken, Salat und Brot, aber das weiße, nicht das dunkle, in dem womöglich irgendwelche ekligen Substanzen drin waren, damit es diese Farbe bekam, und Eier und frische, ungesalzene Butter. Ihre wöchentlichen Ausgaben für Papiertaschentücher, Papierservietten und Küchenkrepp waren ruinös, doch da war nichts zu machen. Auch ohne Leinenservietten nutzte sie die Waschmaschine täglich maximal aus. Nachdem sie gegessen hatte, spülte sie das ganze benutzte Geschirr ab und räumte es auf, bevor sie sich die Hände unter fließendem Wasser wusch.

Sollte sie sämtliche Lichter brennen lassen, wenn sie wegging? Tantchen hätte es üble Verschwendung genannt. Die im Obergeschoss mussten wohl eingeschaltet bleiben. Sie würde nicht hinaufgehen und die Lichter ausschalten, um dann – die totale Finsternis hinter sich – die Treppe herunterkommen zu müssen. Im Hauseingang nahm sie ihren Mantel vom Haken und zog ihn an. Mäntel waren immer ein Problem, denn man konnte sie nicht wirklich sauber halten. Minty hatte sich beholfen, so gut sie konnte, und sich auf der Nähmaschine bei Immacue rasch ein paar Baumwollfutter genäht. Die konnte sie waschen und vor jedem Tragen eins in den Mantel stecken. Um ihres Seelenfriedens willen war es am besten, gar nicht an den Schmutz auf der Außenseite des Mantels zu denken, doch das war jedes Mal ein Kampf und gelang ihr nicht immer.

Im Wohnzimmer brannte grelles Licht. Minty ging ein Stückchen hinein, wich dann wieder zurück und griff vom Flur aus mit der Hand um den Türrahmen, um den Lichtschalter auszuknipsen. Unwillkürlich waren ihre Augen dabei geschlossen. Nun hatte sie Angst, sie wieder aufzumachen, falls Jocks Geist ihre zeitweilige Blindheit dazu ausgenutzt hatte, sich erneut auf den Stuhl zu setzen. Da der Stuhl an den Tisch gerückt stand, würde es ihm aber vielleicht nicht gelingen. Sie schlug die Augen auf. Kein Geist. Sollte sie es Sonovia erzählen? Minty war unschlüssig.

Die Hauseingänge in der Syringa Road gingen auf winzige rechteckige Vorgärten hinaus. Mintys Garten war vollständig asphaltiert, dafür hatte Tantchen gesorgt, im Nachbargarten wuchsen jedoch Blumen aus der Erde, die im Sommer direkt üppig wucherten. Sonovia sah Minty kommen und winkte ihr vom Fenster aus zu. Sie trug ihren neuen roten Hosenanzug und ein längliches, schalähnliches Tuch in Taubenblau, das sie Pashmina nannte, zum Anzug passenden Lippenstift und eine neue Frisur, die genauso aussah wie der glänzende Dreispitz bei dem Mann auf dem Bierkrug, den Tantchen von einem Ausflug nach Southend mitgebracht hatte.

»Wir haben uns gedacht, wir fahren mit dem Bus«, sagte Sonovia. »Laf meint, er würde ganz bestimmt nicht dort parken und womöglich ’ne Radkralle verpasst kriegen. Er muss doch aufpassen, er ist schließlich Ordnungshüter.«

Sonovia sagte immer »Ordnungshüter«, nie »Polizist«. Minty war enttäuscht, weil sie nicht mit dem Auto fuhren, sagte jedoch nichts. Sie vermisste die Fahrten mit Jock, obwohl sein Auto alt gewesen war und, wie er sagte, ein »Klapperkasten«. Laf kam aus dem Wohnzimmer und gab ihr einen Kuss. Eigentlich hieß er Lafcadio, was aber ein ziemlicher Bandwurm von einem Namen war, wie Sonovia sich ausdrückte, und so nannten ihn alle Laf. Er und Sonovia waren zwar erst Ende Vierzig, hatten aber schon mit achtzehn geheiratet und hatten vier erwachsene Kinder, die inzwischen alle aus dem Haus waren und entweder eigene Wohnungen hatten oder noch im Studentenwohnheim lebten. Tantchen sagte immer, so wie Sonovia daherredete, könnte man meinen, andere Leute hätten keinen Arzt als Sohn und keine Rechtsanwältin als Tochter, und noch eine Tochter auf der Uni und den Jüngsten, der auf die Guildhall School für Dingsbums ging. Eigentlich fand Minty, dass man darauf schon stolz sein durfte, konnte gleichzeitig aber nicht wirklich begreifen oder sich vorstellen, wie viel Arbeit, Fleiß und Zeit sie dafür aufgewandt hatten, um dahin zu gelangen, wo sie nun waren.

»Ich hab ein Gespenst gesehen«, sagte sie. »Als ich von der Arbeit nach Hause kam. Im Wohnzimmer saß es – auf einem Stuhl. Es war Jock.«

Sie waren Jock zwar nie begegnet, wussten aber, wen sie meinte. »Na, na, Minty, red doch keinen Unsinn«, sagte Laf. »Gespenster gibt’s doch gar nicht«, meinte Sonovia und fügte ein blasiertes »meine Liebe« hinzu, was sie immer tat, wenn sie einem zeigen wollte, dass sie älter und klüger als man selber war. »Absolut nicht.«

Minty kannte Laf und Sonovia, seit sie zehn war und die beiden ins Nachbarhaus gezogen waren. Später, als sie ein bisschen älter war, hatte sie ihre Kinder gehütet. »Es war Jocks Geist«, sagte sie. »Und als er wieder weg war, hab ich den Stuhlsitz angefasst, und der war warm. Es war wirklich er.«

»Ich will gar nichts davon hören«, sagte Sonovia.

Laf tätschelte Minty die Schulter. »Du hattest Halluzinationen, stimmt’s? Hat dich doch alles ziemlich mitgenommen in letzter Zeit.«

»Vernimm die weisen Worte von Sergeant Lafcadio Wilson, meine Liebe.« Sonovia sah in den Spiegel, betätschelte ihr Haar und fuhr fort: »Gehen wir. Ich will den Anfang nicht versäumen.«

Sie gingen zur Bushaltestelle, die sich gegenüber der hohen Friedhofsmauer befand. Wenn ihr etwas Sorgen bereitete, trat Minty nie auf die Fugen im Gehweg, sondern immer darüber hinweg. »Wie ein kleines Kind«, sagte Sonovia. »Meine Corinne hat das auch immer gemacht.«

Minty gab keine Antwort. Sie trat weiter über die Fugen hinweg, und nichts hätte sie dazu gebracht, darauf zu treten. Auf der anderen Seite der Mauer waren Gräber und Grabsteine, hohe dunkle Bäume, der Gasometer und der Kanal. Sie hätte Tantchen gern dort drin beerdigt haben wollen, aber das wurde nicht gestattet, es gab keinen Platz, und so wurde Tantchen eingeäschert. Die Bestattungsfirma hatte ihr geschrieben und gesagt, sie könne die Asche abholen. Niemand fragte, was sie denn damit vorhatte. Sie hatte das Kästchen mit der Asche auf den Friedhof getragen und ein wunderschönes Grab ausgesucht, das, das ihr am besten gefiel mit einem Engel drauf, der eine zerbrochene Art Violine in der Hand hielt und sich mit der anderen Hand die Augen bedeckte. Mit einem alten Esslöffel hatte sie ein Loch ins Erdreich gegraben und die Asche hineingetan. Danach war ihr wohler um Tantchen gewesen, doch für Jock hatte sie es nicht tun können. Jocks Asche hatte bestimmt seine Exfrau oder seine alte Mutter bekommen.

Sonovia erzählte von ihrer Corinne, die Anwältin bei Gericht war, und was der Leiter der Kanzlei zu ihr gesagt hatte. Lauter Komplimente und Lobhudeleien natürlich. Nie sagte jemand etwas Unangenehmes zu Sonovias Kindern, ebenso wenig wie ihnen etwas Unangenehmes passierte. Minty dachte daran, dass Jock im Zug, im Feuer einen gewaltsamen Tod gestorben war – was wohl ein Grund war, aus dem Jenseits wiederzukehren.

»Du bist ja so still«, sagte Laf.

»Ich denk grade an Jocks Geist.«

Der 18er-Bus kam.

»Da haben wir uns ja nicht gerade den passenden Film ausgesucht«, meinte Sonovia, »wenn man daran denkt …«

Das fand Minty auch. Der Film hieß The Sixth Sense und handelte von einem armen kleinen verrückten Jungen, der die Geister der Toten nach einem Mord sah. Sonovia sagte, der Film mochte zwar gut sein, doch mache sie sich Gedanken, welche Wirkung die Rolle wohl auf den jungen Schauspieler hatte. Es könne doch nicht richtig sein, dass ein Kind das alles zu sehen kriegte, selbst wenn es bloß gespielt war. Sie gingen in ein Pub an der Harrow Road, und Laf spendierte Minty ein Glas Weißwein. Wenn es das Pub gewesen wäre, in dem sie Jock begegnet war, hätte sie nicht bleiben können, es hätte sie überfordert. Hier kannte sie aber keinen.

»Na, ist es denn okay, wenn du allein in dein Haus gehst?«

»Geh du mit ihr, Sonny. Mach alle Lichter an.«

Minty war dankbar. Sie hätte sich nicht darum gerissen, allein reinzugehen. Morgen und übermorgen und am nächsten Tag blieb ihr natürlich nichts anderes übrig. Schließlich wohnte sie dort. Als das Haus wieder im hellen Licht erstrahlte, gab Sonovia ihr einen Kuss, was selten vorkam, und überließ sie der leuchtenden Leere. Das Problem war nur, dass sie vor dem Schlafengehen die Lichter hinter sich ausmachen musste. Sie ging in die Küche und wusch sich die Hände und auch Sonovias Lippenstift vom Gesicht. Nachdem sie das Küchenlicht hinter sich ausgeschaltet hatte, ging sie über den schmalen Korridor und rechnete damit, gleich Jocks Hand im Nacken zu spüren. Er hatte die Angewohnheit gehabt, ihr die Hand in den Nacken zu legen und ihren Kopf zu sich hochzuheben, bevor er ihr einen seiner intensiven Küsse gab. Sie erzitterte, doch es geschah nichts. Tapfer schaltete sie das Wohnzimmerlicht aus, drehte sich um und ging, die tiefe Finsternis hinter sich, zur Treppe. So schnell sie konnte, rannte sie hinauf und ins Bad, ohne die Tür zuzumachen, denn sie wusste, dann würde sie sich nicht mehr trauen, sie wieder zu öffnen.

Sie putzte sich gründlich die Zähne, wusch sich erneut Gesicht, Hals und Hände, dann die Achselhöhlen und Füße sowie die Stelle zwischen den Beinen, die Jock geweiht war. Da würde sie kein anderer Mann jemals anfassen oder darin eindringen, das war versprochen. Bevor sie das Bad verließ, klopfte sie auf jede Holzoberfläche, wobei sie drei verschieden farbige Hölzer auswählte, das Weiß der Paneele um die Badewanne herum, die rosa Bilderleiste und den blassgelben Griff an der Rückenbürste. Sie war sich nicht sicher, ob etwas Tragbares auch galt, vielleicht musste es zur fest installierten Einrichtung gehören. Drei Oberflächen sollten es sein oder noch besser sieben, doch im Badezimmer gab es keine sieben verschiedenen Farben. Niemand, auch kein Geist, stand draußen vor der Tür. Sie hatte ihr Glas Wasser vergessen, doch das war egal, da war jetzt nichts zu machen, dann musste sie eben darauf verzichten. Sie trank sowieso nicht besonders viel.

Auf dem Bett sitzend, betete sie zum heiligen Tantchen. Liebes Tantchen, bitte halt mir Jocks Geist vom Leib. Lass ihn in der Nacht nicht wiederkommen. Ich hab doch nichts getan, dass er mir so nachstellt. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Sie machte das Licht aus und dann gleich wieder an. Im Dunkeln sah sie Jocks Gesicht vor sich, und obwohl sie wusste, dass es nicht sein Geist war, sondern ein Traum oder eine Vision, bekam sie es mit der Angst. Bei eingeschaltetem Licht konnte sie nicht sehr gut schlafen, doch wenn es aus war, würde sie überhaupt nicht schlafen. Sie vergrub das Gesicht in den Laken, so dass es keinen Unterschied machte, ob es im Zimmer hell oder dunkel war. Tantchen hatte immer Stimmen gehört, die sie »meine Stimmen« nannte, und manchmal auch Dinge gesehen. Besonders wenn sie in Kontakt mit so einem Medium gewesen war. Minty begriff es nicht, ihr hatte auch niemand erklärt, wieso es »Medium« hieß, also »so etwa mittel« und nicht »beste« oder »schlechteste«. Tantchens Schwester Edna war so ein Medium gewesen, in Mintys Augen sicher das schlechteste, und wenn Edna im Haus war oder sie bei ihr waren, hatte sie die ganze Zeit Angst.

Der Verlust von Jock war ein böser Schock gewesen, besonders weil es noch kein Jahr her war, dass sie Tantchen verloren hatte. Sie war seither nicht mehr die Gleiche gewesen, obwohl sie nicht hätte sagen können, wie sie sich verändert hatte. Etwas in ihrem Kopf schien aus dem Lot geraten zu sein. Er hätte dazu gesagt, aber auf eine nette Art und Weise: »Du warst doch nie ganz im Lot, Polo«, und vielleicht hatte er ja Recht.

Jetzt würde sie wohl nie heiraten. Aber sie hatte ja ihr Haus und die Arbeit und nette Nachbarn. Vielleicht würde sie mit der Zeit über den Verlust von Jock hinwegkommen, so wie sie über den Verlust von Tantchen hinwegkam. Sie hatte ziemlich gut geschlafen, den tiefen, traumlosen Schlaf von einer, die alle ihre Träume in den wachen Stunden träumt. Die Wanne füllte sich mit heißem Wasser, so heiß, dass es gerade noch auszuhalten war. Lass nie unbeaufsichtigt Badewasser einlaufen, hatte Tantchen ihr eingeschärft. Das hatte ihre Schwester Edna, die Geister sehen konnte, nämlich getan, war hinunter zur Haustür gegangen, hatte Briefe und ein Päckchen hereingebracht und als sie sich umdrehte, hatte sie das Wasser durch die Decke tropfen sehen. Tantchen hatte eine Menge Geschichten über ihre Schwester Edna und ihre Schwester Kathleen zu erzählen, besonders Sachen, die sie getan hatten, als sie klein waren. Manchmal waren Tantchens »Stimmen« deren Stimmen und manchmal die von Gott oder dem Herzog von Windsor.

Das Wasser war heiß und klar, unverfälscht von Badeessenzen. Sie legte sich zurück und tauchte den Kopf unter, rieb zuerst Shampoo in ihr Haar und seifte ihren ganzen Körper ordentlich ein. Jock sagte, sie sei zu dünn, sie bräuchte ein bisschen Fleisch auf die Knochen, aber es war ganz natürlich, dagegen war nichts zu machen. Jetzt war es egal, dass sie nicht wohl gerundet war. Sie spülte ihr Haar aus, kniete sich hin und hielt den Kopf unters fließende Wasser. Trocknen konnte es auf natürliche Weise. Sie mochte keine Haartrockner, die einem die staubige Luft über den ganzen Kopf bliesen, nicht einmal den, den er ihr gekauft hatte, von dem es hieß, er würde die Luft reinigen, die er auspustete. Die Zähne gut geputzt, spülte sie Mundwasser in die Mundhöhle, unter die Zunge und um die Backenzähne. Deodorant, saubere Unterwäsche, saubere Baumwollhosen und ein langärmeliges T-Shirt. »Schweißhemmend« stand auf den Mitteln, die sie im Supermarkt verkauften, ein Ausdruck, den Minty überhaupt nicht mochte. Beim Gedanken an Schweiß erschauerte sie.

Das Frühstück bestand aus Toast mit Hefepaste, hübsch sauber und trocken. Dazu eine Tasse Tee mit reichlich Milch und Zucker. Minty steckte zwei Badetücher, zwei Handtücher, zwei Sets Unterwäsche, zwei Paar Hosen und zwei T-Shirts und das Mantelinnenfutter in die Waschmaschine, stellte das Programm ein und ließ sie laufen. Wenn sie in der Mittagspause wiederkam, würde sie die Wäsche in den Trockner stecken und vielleicht Zeit für einen Besuch an Tantchens Grab erübrigen können. Es war ein grauer, diesiger, windstiller Morgen. Am 18er-Bus standen die Leute Schlange, und so ging sie zu Fuß in die Reinigung, vorbei an der Fifth und Sixth Avenue, immer über die Fugen tretend. Minty war mit diesen Straßennamen aufgewachsen und fand nichts Komisches daran, aber Jock brachten sie zum Lachen. Er wohnte erst seit ein paar Monaten in der Gegend und verdrehte jedes Mal die Augen, wenn er den Namen sah, stieß sein lautloses Lachen aus und sagte: »Fifth Avenue! Nicht zu glauben.«

Zugegeben, es war kein besonders hübsches Viertel, aber »heruntergekommen« und »ein echtes Slum«, wie Jock es nannte, war doch ein bisschen übertrieben. Völlig daneben, um seinen Ausdruck zu benutzen. Minty kam es grau und düster vor, aber vertraut, und vor diesem Hintergrund spielte sich seit nahezu achtunddreißig Jahren ihr Leben ab, denn sie war noch ein Baby gewesen, als Agnes sie »höchstens ein Stündchen« bei Tantchen gelassen hatte und nie zurückgekommen war. Die Geschäfte auf der Harrow Road erstreckten sich von der Second bis zur First Avenue. Zwei Läden hatten zugemacht und waren mit Brettern vernagelt worden, weil sie sonst verwüstet worden wären. Den Imbiss mit den Eintopfgerichten gab es noch, ein Geschäft für Badezimmereinrichtungen, ein Baufachgeschäft, einen Damen/Herren-Friseur und an der Ecke Immacue. Zum Glück hatte Minty ihren Schlüssel dabei, denn Josephine war noch nicht da.

Sie schloss die Tür auf, zog die Jalousie vor der Ladentür hoch und schob die Fensterverriegelung zurück. Seltsames Gelichter streifte nachts auf der Harrow Road herum. Nichts war sicher. Minty verharrte einen Moment, um den Geruch von Immacue einzuatmen, eine Mischung aus Seife, Waschpulver, sauberer Bettwäsche, Reinigungstinkturen und Fleckentferner. Sie hätte gern gehabt, dass es in der Syringa Road 39 auch so roch, aber dazu fehlte ihr das nötige Drum und Dran. Es war ein Duft, der sich über Jahre hinweg durch das Reinigen auf relativ beengtem Raum entwickelte. Und den einzuatmen war das Gegenteil dessen, was Minty manchmal erlebte, wenn sie die Kleiderberge sortieren musste, die die Kunden hereinbrachten und aus denen – während sie herumgeschoben, hochgehoben und herumgedreht wurden – der üble Geruch von abgestandenem Schweiß und Essensflecken emporstieg.

Punkt halb zehn. Sie drehte das Schild innen an der Tür auf »Geöffnet« und ging ins Hinterzimmer, wo die Bügelwäsche schon auf sie wartete. Immacue bot einen Hemdendienst an, und an Werktagen sowie samstags war es ihre Aufgabe, vor der Mittagspause fünfzig Hemden zu bügeln. Meistens wurden sie von Frauen gebracht und abgeholt, und manchmal fragte sich Minty, wer sie wohl trug. Die meisten Leute hier in der Gegend waren arm, allein erziehende Mütter, Rentner und arbeitslose Jugendliche, die nur dummes Zeug im Kopf hatten. Aber viele Yuppies, die in der Stadt arbeiteten, hatten sich hier in der Nähe Häuser gekauft, die nach heutigem Maßstab billig waren und nicht weit vom West End entfernt lagen, wenngleich es sich um Häuser handelte, die ihre Eltern keines weiteren Blickes gewürdigt hätten. Das mussten die Männer sein, die für ihre Jobs in Büros und Banken diese schneeweißen und rosa und blau gestreiften Hemden trugen, diese zweihundert makellosen Hemden, die jetzt einzeln in Zellophan gehüllt und mit einem ordentlichen Pappkartonkragen und einer Pappkartonfliege versehen waren.

Als Josephine schließlich eintraf, hatte Minty schon fünf gebügelt. Immer wenn sie morgens ankam, ging Josephine auf Minty zu und gab ihr einen Kuss. Minty ließ diese Begrüßung über sich ergehen, streckte ihr sogar die Wange hin, obwohl sie nicht besonders scharf darauf war, von Josephine geküsst zu werden, die einen dicken, wachsartigen, dunkelroten Lippenstift trug, von dem Mintys reine, bleiche Haut unweigerlich etwas abbekam. Als sie weg war, um ihren Mantel aufzuhängen, ging Minty ans Waschbecken, um sich erst die Wange zu waschen und dann die Hände. Zum Glück gab es bei Immacue immer reichlich Reinigungsmaterial wie Lappen, Schwämme und Bürsten.

Dann begannen die Kunden hereinzukommen, um die sich aber Josephine kümmerte. Minty kam nur dann nach vorn, wenn jemand speziell nach ihr verlangte oder Josephine sie rief. Es gab immer noch Leute, die nicht wussten, was mit Jock passiert war, und sich erkundigten, wie es ihrem Verlobten ginge oder wann sie denn heiratete. Dann musste Minty sagen »Er ist bei dem Paddington-Zugunglück umgekommen.« Sie wollte kein Mitgefühl, es war ihr peinlich, besonders jetzt, wo sie gestern Abend seinen Geist gesehen hatte. Zu sagen, er sei tot, und die mitfühlenden Worte entgegenzunehmen, kam ihr irgendwie wie Betrug vor.

Um elf machten sie Kaffeepause. Minty trank ihren aus und wusch sich gleich die Hände. Josephine fragte: »Wie fühlst du dich, Liebes? Meinst du, du kommst so allmählich drüber weg?«

Minty überlegte, ob sie ihr von dem Geist erzählen sollte, entschied sich aber dagegen. Eine Kundin hatte mal erzählt, sie hätte im Traum ihre Mutter gesehen und am nächsten Morgen einen Anruf bekommen, dass sie tot sei. Sie sei genau zum Zeitpunkt des Traums gestorben. »Das ist doch nicht Ihr Ernst«, hatte Josephine ziemlich grob erwidert und dabei verächtlich gelacht. Sie hielt also besser den Mund.

»Das Leben muss weitergehen, stimmt’s?«, sagte sie.

Josephine stimmte ihr zu. »Da hast du Recht, es ist nicht gut, zu viel rumzugrübeln.« Sie war eine stattliche, vollbusige Frau mit langen Beinen, hatte leuchtend blondes Haar, lang wie bei einer Achtzehnjährigen, aber ein gutes Herz. Sagten jedenfalls alle. Minty lebte in der ständigen Furcht, dass von ihrem dunkelroten Nagellack ein Stück absplittern und in den Kaffee fallen könnte. Josephine hatte einen chinesischen Freund, der kein Wort Englisch konnte und Koch in einem Restaurant namens Lotus Dragon in Harlesden war. Beide hatten Jock kennen gelernt, als er sie einmal von der Arbeit abgeholt hatte.

»Er war schon ein toller Kerl«, meinte Josephine. »Das Leben ist doch ganz schön beschissen, wenn man sich’s recht überlegt.«

Minty hätte lieber nicht darüber geredet, besonders jetzt nicht. Um zehn vor eins hatte sie das fünfzigste Hemd fertig und ging für eine Stunde nach Hause. Zum Mittagessen gab es Rührei aus Freilandhaltung auf weißem Toast. Vor dem Essen wusch sie sich die Hände und danach noch einmal, das

Gesicht ebenfalls, und steckte die Wäsche in den Trockner.

Der Blumenverkäufer hatte seinen Stand vor dem Friedhofstor aufgebaut. Obwohl es noch gar nicht Frühling war, sondern immer noch Februar, hatte er Narzissen und Tulpen und dazu die Chrysanthemen und Nelken, die es den ganzen Winter über schon gegeben hatte. Minty hatte eine leere Bleichlaugeflasche mit Wasser gefüllt und mitgenommen. Sie kaufte sechs rosa Tulpen und sechs weiße Narzissen mit orangegelben Innenblüten.

»Zum Gedenken an Ihr Tantchen, stimmt’s?«

Minty bejahte und meinte, wie nett, schon Frühlingsblumen zu sehen.

»Stimmt«, sagte der Blumenverkäufer, »und es tut einem richtig gut, wenn man so ein junges Ding sieht wie Sie, das an die alten Leutchen denkt. Heutzutage gibt’s viel zu viel Gleichgültigkeit auf der Welt.«

Mit siebenunddreißig ist man zwar kein »junges Ding«, doch wurde Minty von vielen für weit jünger gehalten, als sie war. Sie sahen nicht aufmerksam genug hin, um die Falten um ihre Augenwinkel wahrzunehmen, und die kleinen Runzeln um ihren Mund. Der Barkeeper im Queen’s Head wollte nicht glauben, dass sie auch nur einen Tag älter als siebzehn war. Es lag an ihrer weißen Haut, die um die Nase herum glänzte, und an dem hellen Haar und daran, dass sie so dünn war wie ein Fotomodell. Minty bezahlte den Mann und lächelte ihn an, weil er sie ein junges Ding genannt hatte, dann ging sie mit den Blumen in der Hand auf den Friedhof.

Wären dort keine Gräber gewesen, hätte man bei all den Bäumen, Büschen und dem Gras meinen können, man sei auf dem Land. Das führte aber doch zu nichts, meinte Jock. Die Gräber seien doch der Grund, dass hier Bäume wuchsen. Viele berühmte Leute lagen hier begraben, deren Namen sie aber nicht kannte und die sie nicht interessierten. Dort drüben war der Kanal, und dahinter lag das Gaswerk. Der Gasometer überragte den Friedhof wie ein riesiger alter Tempel, zum Gedenken an die Toten. Von allen Pflanzen wuchs der Efeu hier drinnen am üppigsten, kroch über Steine und Platten und an Säulen hoch, wand sich um Statuen und schob seine Ranken durch die Spalten und Ritzen an den Grabstätten. Ein paar Bäume hatten schwarz glänzende, spitz zulaufende Blätter wie lederne Ausschneidbildchen, die meisten waren jetzt im Winter jedoch ohne Laub, und wenn der Wind blies, ächzten und zitterten ihre kahlen Äste, hingen in der gegenwärtigen Windstille aber schlaff herunter. Es war immer ruhig hier, als befände sich über der Mauer eine unsichtbare Schranke, die sogar den Verkehrslärm draußen hielt.

Tantchens Grab befand sich am Ende des nächsten Weges, an der Ecke, wo er in einen der Hauptdurchgänge mündete. Es war natürlich gar nicht ihr Grab, sondern nur die Stelle, an der Minty ihre Asche vergraben hatte. Das Grab gehörte Maisie Julia Chepstow, der geliebten Gattin von John Chepstow, die am 15. Dezember 1897 im Alter von dreiundfünfzig Jahren entschlafen war und nun in Jesu Armen ruhte. Als sie mit Jock hier gewesen war und ihm erzählt hatte, dies sei Tantchens Großmutter, war er schwer beeindruckt gewesen. Womöglich stimmte es ja sogar. Tantchen musste doch zwei Großmütter gehabt haben wie jeder andere Mensch auch, wie sie selbst auch. Sie würde Tantchens Namen auf den Stein setzen lassen, hatte sie gesagt. Jock fand das Grab schön und bewegend und meinte, der steinerne Engel habe bestimmt schon damals ein Vermögen gekostet.

Minty nahm die welken Stängel aus dem steinernen Topf und packte sie in das Papier, in dem die Tulpen und Narzissen eingewickelt gewesen waren. Das Wasser schüttete sie aus der Bleichlaugenflasche in die Vase um. Als sie sich nach den Blumen umdrehte, sah sie Jocks Geist über den Hauptdurchgang auf sich zukommen. Er trug Jeans, einen dunkelblauen Pullover und seine Lederjacke, war aber nicht fest und massiv wie gestern Abend. Sie konnte durch ihn hindurchschauen.

Beherzt, obwohl sie die Worte kaum herausbrachte, sagte sie: »Was willst du, Jock? Wieso bist du zurückgekommen?«

Er sagte nichts. Als er etwa zwei Meter von ihr entfernt war, löste er sich plötzlich auf. Verschwand einfach wie ein Schatten, wenn die Sonne sich verzieht. Minty hätte gern auf Holz geklopft oder sich bekreuzigt, wusste aber nicht, mit welcher Seite sie anfangen sollte. Sie zitterte am ganzen Körper. Sie kniete sich auf Tantchens Grab und betete. Liebes Tantchen, halt ihn mir vom Leib. Wenn du ihn da siehst, wo du bist, dann sag ihm, ich will nicht, dass er herkommt. Für immer und ewig deine dich liebende Nichte Araminta.

Zwei Leute kamen den Weg entlang, die Frau mit einem Nelkensträußchen in der Hand. Sie sagten: »Guten Tag«, was niemand täte, wenn man sich draußen auf der Straße begegnete. Minty rappelte sich auf und erwiderte den Gruß. Sie nahm ihr Päckchen mit den welken Stängeln und die leere Bleichlaugenflasche und warf beides in einen Mülleimer. Inzwischen hatte es angefangen zu regnen. Jock hatte immer gesagt, mach dir nichts draus, ist doch bloß Wasser. Aber war es das? Man konnte ja nicht wissen, was für Dreck der Regen auf dem Weg vom Himmel mitbrachte.

2______

Tantchens richtiger Name war Winifred Knox. Sie hatte zwei Schwestern und einen Bruder, und alle wohnten zusammen mit ihren Eltern in der Syringa Road 39. Arthur ging als Erster aus dem Haus. Als er heiratete, waren nur noch die Schwestern zu Hause. Sie waren viel älter als Tantchen, die ein Nachzügler gewesen war, das Nesthäkchen der Familie. Kathleen heiratete, Edna auch, und dann starb ihr Vater. Tantchen blieb mit ihrer Mutter allein und verdiente sich ihren Lebensunterhalt mit dem Putzen von Büros. Sie war schon seit Jahren mit Bert verlobt, konnte ihn aber nicht heiraten, solange ihre Mum noch auf sie angewiesen war, im Rollstuhl saß und rundum versorgt werden musste.

Mum starb einen Tag vor Tantchens vierzigstem Geburtstag. Sie und Bert warteten anstandshalber eine Weile ab, dann heirateten sie. Doch es klappte nicht, es war ein Albtraum.

»Ich wusste ja nicht, was mich erwartete«, sagte Tantchen. »Ich hab bis dahin wohl ein ziemlich behütetes Leben geführt, hatte keine Ahnung von Männern. Es war ein Albtraum.«

»Was hat er denn getan?«, fragte Minty.

»Das willst du lieber gar nicht wissen, du kleines Unschuldslamm. Nach vierzehn Tagen hab ich dem ein Ende gesetzt. Das Haus hatte ich zum Glück behalten. Wenn ich überhaupt was bereut hab, dann dass ich keine eigenen Kinderchen hatte, aber dann bist ja du aufgetaucht wie ein Blitz aus heiterem Himmel.«

Minty war der Blitz, und ihre Mutter der heitere Himmel. Sie hieß Agnes und war Tantchens beste Schulfreundin gewesen, obwohl sie sich seither nicht oft gesehen hatten. Niemand wunderte sich, als Agnes mit einem Baby daherkam, sie hatte es schließlich darauf angelegt, war mit allem, was Hosen trug, mitgegangen. Vom Vater des Babys war nie die Rede, es hätte auch eine Jungfrauengeburt sein können, so wenig wie der zur Sprache kam. Es war Anfang der sechziger Jahre, und man war bei weitem nicht so streng wie damals, als Tantchen jung gewesen war. Trotzdem wurde Agnes schief angeschaut, und man bedeutete ihr, das Baby sei doch eine schwere Verantwortung. Manchmal brachte Agnes die Kleine mit in die Syringa Road, und dann schoben die beiden den Kinderwagen im Queen’s Park herum.

An jenem Nachmittag im Mai, als Minty ein halbes Jahr alt war, sagte niemand was von einem Spaziergang im Park. Agnes fragte, ob sie Minty vielleicht eine Stunde bei Tantchen lassen könne, solange sie ihre Mutter im Krankenhaus besuchte. Sie hatte einen Vorrat an Windeln mitgebracht und eine Flasche Milch und eine Dose Pflaumenpüree für Babys. Es war schon komisch, Tantchen ließ das Pflaumenpüree nie aus, wenn sie Minty diese Geschichte erzählte.

Als Agnes kam, war es gerade zwei gewesen, und als es auf vier zuging, begann Tantchen sich zu fragen, was wohl mit ihr los war. Ihr war natürlich klar, wenn jemand sagte, er käme in einer Stunde zurück, kam er eigentlich erst in zwei bis drei Stunden zurück, das sagte man eben so zur Besänftigung, sie machte sich also keine Sorgen. Dann aber doch, als es auf sechs und sieben zuging. Zum Glück waren die paar Geschäfte in der Umgebung rund um die Uhr geöffnet, deshalb bat sie die Dame im Nachbarhaus – Laf und Sonovia waren damals noch nicht eingezogen –, nach Agnes Ausschau zu halten, und ging mit Minty im Kinderwagen Babybrei, zusätzliche Milch und Bananen kaufen. Obwohl Tantchen nie eigene Kinder gehabt hatte, schwor sie auf Bananen und behauptete, sie seien nahrhaft, von allen Früchten am einfachsten zu essen und all-seits beliebt.

»Ich persönlich«, hatte sie gesagt, »würde jemandem, der bei Bananen die Nase rümpft, nicht über den Weg trauen.«

Agnes kam an dem Tag nicht wieder und auch nicht am nächsten. Sie kam überhaupt nie wieder. Tantchen bemühte sich redlich, sie ausfindig zu machen. Sie suchte Agnes’ Eltern auf und erfuhr, dass ihre Mutter überhaupt nicht im Krankenhaus gewesen, sondern kerngesund war. Nein danke, das Baby wollten sie nicht, das hätten sie alles schon durchgemacht, als ihre eigenen Kinder klein waren, und hätten auch nicht die Absicht, noch mal von vorn anzufangen. Agnes’ Vater meinte, sie hätte wohl jemanden kennen gelernt, der sie nehmen würde, das Kind aber nicht, und hätte das Problem eben auf ihre Art gelöst.

»Warum behältst du die Kleine nicht einfach, Winnie? Du hast doch keine eigenen. Sie könnte dir Gesellschaft leisten.«

Und das hatte Tantchen getan. Sie gaben ihr die Geburtsurkunde des Babys, und Agnes’ Vater legte noch zwei Zehnpfundscheine mit in den Umschlag. Manchmal, als sie Minty bereits ins Herz geschlossen hatte und sie als ihr eigen betrachtete, machte sich Tantchen ein wenig Sorgen, Agnes könnte kommen und sie holen und sie würde überhaupt nichts dagegen ausrichten können. Agnes kam aber nie, und als Minty zwölf war, schaute eines Tages die Mutter, die nicht im Krankenhaus gewesen war, bei ihnen vorbei und sagte, Agnes habe geheiratet und sich scheiden lassen und wieder geheiratet und sei mit ihrem zweiten Mann und ihren drei eigenen und seinen vier Kindern nach Australien gegangen. Ihr fiel ein ziemlicher Stein vom Herzen.

Tantchen hatte Minty nie adoptiert oder offiziell in Pflege genommen oder etwas in der Art. »Ich hab keinen rechtlichen Anspruch auf dich«, sagte sie oft. »Schwer zu sagen, wem du gehörst. Na ja, scheint nicht so, als ob dich jemand mitnehmen wollte, was? Keinem gehörst du, armes kleines Ding.«

Als Minty sechzehn war, verließ sie die Schule und bekam eine Stelle in der Textilfabrik in Craven Park. Tantchen hatte sie zu höchster Reinlichkeit erzogen, und obwohl sie bis zur Maschinistin befördert wurde, behagten ihr die Staubflocken und Fusseln nicht, die überall hingerieten. Damals rauchte jeder, und Minty mochte den Geruch nicht und auch nicht die Asche. Tantchen kannte die Leute, die die chemische Reinigung betrieben. Damals hieß sie noch nicht Immacue, sondern Harrow Road Dry-Cleaning und gehörte einem alten Mann namens Mr. Levy. Minty blieb die folgenden achtzehn Jahre. Zuerst übernahm Mr. Levys Sohn den Laden, dann wurde es Quicksilvers Cleaners, und schließlich arbeitete sie für Josephine O’Sullivan. Ihr Leben verlief ganz simpel und unkompliziert. Sie ging morgens zu Fuß zur Arbeit, arbeitete acht Stunden, die sie meistens mit Bügeln verbrachte, und ging zu Fuß nach Hause oder nahm den 18er-Bus. Die Abende verbrachte sie mit Tantchen, sie sahen fern und aßen zusammen. Einmal pro Woche gingen sie ins Kino.

Tantchen war schon recht alt, als das mit ihren Stimmen anfing. Ihre beiden Schwestern waren inzwischen gestorben, aber ihre Stimmen waren es, die sie hörte. Kathleen sagte ihr, sie solle nach dem Kino doch ins Pub gehen und Minty mitnehmen, es sei an der Zeit, dass Minty ein bisschen was erlebte, ins Queen’s Head sollten sie gehen, das sei das Einzige in der Gegend, das ordentlich sauber sei. Sie sei mit George immer hingegangen, als er ihr den Hof gemacht hatte. Tantchen hatte ihre Zweifel, doch die Schwestern ließen nicht locker, und als sie sich mit Minty im Kino Heavenly Creatures angesehen hatte, wagten sich die beiden ins Queen’s Head, ein Pub in College Park. Es war tatsächlich sauber, jedenfalls so sauber wie möglich. Ständig wischte der Barkeeper die Tischflächen ab, und zwar mit einem sauberen Tuch, nicht mit irgendeinem alten Fetzen.

Edna redete nicht von Pubs oder vom Amüsieren. Sie bekniete Tantchen immer wieder, sich zu konzentrieren, dann könnte sie nämlich ihren toten Gatten Wilfred sehen. Er mühe sich zu Tode, um zu ihr »durchzukommen«, was immer das heißen mochte. Allerdings war Tantchen schleierhaft, weshalb sie das von ihr verlangte, wo sie Wilfred Cutts doch noch nie hatte leiden können. Dann fing Gott an, zu Tantchen zu sprechen, und die Schwestern traten in den Hintergrund. Der junge Mr. Levy sagte: »Wenn man zu Gott spricht, heißt es Beten, aber wenn Gott zu einem spricht, heißt es Schizophrenie.«

Minty lachte nicht. Es machte ihr Angst, Gott im Haus zu haben, der Tantchen immer einredete, er würde sie zu einem Engel des Herrn ausbilden, und sie solle kein rotes Fleisch essen. Tantchen hatte schon immer eine Schwäche für die königliche Familie gehabt und konnte sich noch gut daran erinnern, wie Edward der Achte aus Liebe zu einer Frau auf den Thron verzichtet hatte. Es war also kaum verwunderlich, als seine Stimme sich zu der Gottes gesellte. Er sagte ihr, er habe einen heimlich in Paris geborenen Sohn, der wiederum einen Sohn habe, und sie solle der Königin ausrichten, ihr Platz stehe ihr gar nicht zu und dieser König Edward der Zehnte müsse die Krone tragen. Als sie versuchte, sich Zutritt zum Buckingham-Palast zu verschaffen, wurde Tantchen festgenommen, und man wollte sie wegsperren, was Minty aber nicht zuließ. Solange sie gesund und bei Kräften war, blieb Tantchen da, wo sie war.

»Sie war wie eine Mutter zu mir«, sagte sie zum jungen Mr. Levy, der meinte, sie sei aber ein braves Mädchen und es sei schade, dass es nicht mehr gäbe wie sie.

Am Ende musste Tantchen dann doch gehen, lebte auf der geriatrischen Station aber nicht mehr lang. Vor langer Zeit hatte sie ein Testament gemacht und Minty das Haus in der Syringa Road überschrieben, samt allen Möbeln und ihren Ersparnissen, die sich auf 1.650 Pfund beliefen. Die Höhe des Betrags verriet Minty niemandem, ließ aber durchblicken, dass Tantchen ihr Einiges vererbt hatte. Es bewies, dass Tantchen sie geliebt hatte. Als sie es zu ihren eigenen Ersparnissen hinzufügte, waren es insgesamt 2.500 Pfund. Jeder Betrag über eintausend Pfund war ein echter Batzen, fand Minty und war stolz auf ihr Angespartes. Danach hatte sie Tantchens Asche im Bestattungsinstitut abgeholt und in Maisie Chepstows Grab bestattet.

Bis zu ihrem nächsten Besuch im Pub verging viel Zeit. Weil Laf und Sonovia in der folgenden Woche den Film nicht hatten sehen wollen, war sie allein gegangen, es machte ihr nichts aus, es war ja nicht so, dass sie im Kino plaudern wollte. Klugerweise ging sie in die Vorführung um zehn nach sechs, in die kaum jemand ging. Außer ihr saßen nur acht Leute da. Sie war gern allein – niemand, der ihr etwas zuflüsterte oder Pralinen herüberreichte. Auf dem Rückweg ging sie kurz ins Queen’s Head und bestellte sich einen Orangensaft. Wieso, wusste sie eigentlich auch nicht recht. Das Pub war fast leer und schien weniger verraucht als sonst. Sie wählte einen Tisch in der Ecke.

In ihrem ganzen Leben hatte Minty noch mit keinem Mann gesprochen, der nicht der Ehemann von jemandem war oder ihr Arbeitgeber oder der Postbote oder der Busschaffner. Mit solchen Leuten eben. Sie hatte nie ernsthaft daran gedacht, einen Freund zu haben, geschweige denn zu heiraten. Als sie jünger war, hatte Sonovia sie manchmal ein bisschen aufgezogen und gefragt, wann sie sich denn einen Mann anlachen würde, und Minty hatte immer erwidert, sie sei nicht der Typ zum Heiraten. Tantchens mysteriöser, aber beunruhigender Bericht über ihre Eheerfahrungen hatte sie abgeschreckt. Außerdem kannte sie keine ungebundenen Männer, und niemand machte Anstalten, sie kennen lernen zu wollen.

Bis Jock auftauchte. Nicht bei ihrem ersten, aber bei ihrem zweiten Besuch im Pub sah sie, wie er sie anschaute. Sie saß wieder allein an dem gleichen Ecktisch, wie immer in einem sauberen Paar Baumwollhosen und einem langärmligen T-Shirt, das Haar frisch gewaschen, die Nägel geschrubbt. Der Mann, dem sie verstohlene Blicke zuwarf, war groß und gut gebaut, mit langen Beinen, die in Bluejeans steckten, und trug eine dunkelblaue Steppjacke. Er hatte ein attraktives, leicht sonnengebräuntes Gesicht, wirkte sauber, und sein kurzes braunes Haar war gut geschnitten. Minty hatte ihren Orangensaft fast ausgetrunken. Sie starrte auf den goldenen, faserigen Bodensatz, um nicht den Mann ansehen zu müssen.

Er kam herüber und fragte: »Warum so traurig?«

Minty konnte ihn vor lauter Angst gar nicht ansehen. »Ich bin nicht traurig.«

»Hätte ich jetzt doch glatt gedacht.«

Er setzte sich an ihren Tisch und fragte dann, ob sie was dagegen hätte. Minty schüttelte den Kopf. »Ich würd dir gern einen richtigen Drink spendieren.«

Tantchen genehmigte sich manchmal einen Gin-Tonic, also sagte Minty, das würde sie nehmen. Während er ihren Gin und für sich ein halbes Pint Lager holte, geriet Minty an den Rand der Verzweiflung. Sie wollte schon aufstehen und davonlaufen, aber um zur Tür zu gelangen, hätte sie an ihm vorbei gemusst. Was würden Sonovia und Josephine sagen? Was hätte Tantchen gesagt? Lass dich bloß nicht mit dem ein. Trau ihm nicht, o schöne Maid, wenn er säuselnd dich umgarnt. Er kam mit den Getränken wieder, setzte sich und sagte, er heiße Jock, Jock Lewis, und wollte wissen, wie sie hieß.

»Minty.«

»Hmm, lecker«, meinte Jock. »Klingt wie etwas, was man zur Lammschulter isst.« Sein Lachen klang nicht unfreundlich. »So kann ich dich nicht nennen.«

»Eigentlich heiß ich Araminta.«

Er musterte sie erstaunt. »Minty, Minty, Rick-Stick Stinty, Kurzschwanz, Stutzschwanz, bravo, Minty.« Er lachte ihr ins fassungslose Gesicht. »Ich werd Polo zu dir sagen.«

Sie überlegte, dann begriff sie. Polo. Die Lutschbonbons mit Pfefferminzgeschmack. Er brauchte es nicht zu erklären. »Ich heiße Jock. Eigentlich John, aber alle nennen mich Jock. Wohnst du hier in der Gegend?«

»In der Syringa Road.«

Er schüttelte den Kopf. »Ich bin noch fremd hier, aber bald nicht mehr. Ich hab eine Wohnung in Queen’s Park, bin am Samstag eingezogen.« Er warf einen Blick auf ihre Hände. »Du bist nicht verheiratet, was, Polo? Hast aber sicher einen Freund, mein Pech, wie immer.«

Sie dachte daran, dass Tantchen tot war und Agnes in Australien. »Ich hab gar niemanden.«

Das gefiel ihm aber gar nicht. Warum, wusste sie nicht, es gefiel ihm eben nicht. Sie hatte es sehr ernst gesagt, natürlich, ihr war es ja auch ernst. Zur Auflockerung versuchte sie zu lächeln. Der Gin war ihr zu Kopf gestiegen, obwohl sie bloß ein paar Mal daran genippt hatte.

»Warte«, sagte er. »Ich bring dich zum Lachen. Pass auf. Adam und Eva und Zwickmich gingen zum Baden an den Fluss. Adam und Eva ertrunken. Wer wurde gerettet?«

Das war einfach. »Zwickmich.«

Er tat es. Ganz sanft in den Oberarm. »Jetzt hab ich dich aber erwischt, Polo.«

Sie lachte nicht. »Ich müsste jetzt eigentlich gehen.«

Sie rechnete damit, dass er sie aufhielt, was er aber nicht tat. »Wie wär’s mit einem für unterwegs?« Er bot ihr keinen Drink, sondern ein Polo-Minzbonbon an. »Ich begleite dich zu Fuß nach Hause. Ich bin ohne Auto da.«

Das mit dem Auto nahm sie ihm nicht ab. Damals nicht. Davon abgesehen – falls er eins gehabt und ihr angeboten hätte mitzufahren, hätte sie abgelehnt. Sie wusste ganz genau, dass man mit fremden Männern nicht mitfuhr. Oder Süßigkeiten annahm. Womöglich war es Rauschgift. Aber wäre es nicht genauso gefährlich, sich zu Fuß nach Hause begleiten zu lassen? Sie wusste nicht, wie sie hätte ablehnen sollen. Er hielt ihr die Pubtür auf. Die Straßen hier in der Gegend waren nachts verlassen bis auf Grüppchen von jungen Männern, die schweigend über die gesamte Breite des Gehsteigs schlenderten und ab und zu laut herumbrüllten. Oder aber man begegnete einem einzelnen, der zum ohrenbetäubenden Wummern eines Gettoblasters dahinschlurfte. Wenn sie allein gewesen wäre, hätte sie es nicht riskiert, sondern den Bus genommen. Er fragte sie, was sich hinter der hohen Mauer verbarg.

»Der Friedhof.« Sie wusste nicht, weshalb sie hinzufügte: »Dort liegt die Asche von meinem Tantchen.«

»Tatsächlich?« Er sagte es so, als hätte sie ihm gerade etwas ganz Wunderbares erzählt, etwa dass sie im Lotto gewonnen hatte, und von dem Moment an begann sie ihn zu mögen.

»Dein Tantchen war dir sehr wichtig, stimmt’s?«

»O ja. Sie war wie eine Mutter zu mir. Sie hat mir ihr Haus vererbt.«

»Das hast du auch verdient. Du hast dich für sie aufgeopfert und alles Mögliche für sie getan, stimmt’s?« Sie nickte stumm und verwundert. »Das war der Lohn für deine guten Dienste.«

Die Syringa Road zweigte nicht direkt von der Harrow Road ab, sondern von einer Seitenstraße, die davor abbog. Er las den Straßennamen in einem Ton vor, in dem man sonst Buckingham-Palast oder Millennium Dome sagen würde. Seine Stimme war wunderschön, wie etwas Süßes, Dunkelbraunes, Glattes – Schokoladenmousse vielleicht. Doch sie befürchtete, er könnte womöglich mit hereinkommen wollen, und sie wüsste nicht, wie sie ihn daran hindern sollte. Wenn er nun versuchte, sie zu küssen? Laf und Sonovia waren nicht zu Hause. Im Nachbarhaus brannte kein Licht. Der alte Mr. Kroot wohnte auf der anderen Seite, aber der war fünfundachtzig und wäre keine große Hilfe.

Jock zerstreute ihre Befürchtungen. »Ich warte hier, bis du drin bist.«

Sie ging drei Schritte auf dem Gartenweg und wandte sich um. Mit fünf wäre sie bis zur Haustür gekommen. »Danke«, sagte sie.

»Für was denn? Es war mir ein Vergnügen. Stehst du im Telefonbuch, Polo?«

»Tantchen stand drin. Miss W. Knox.«

Wenn sie nicht gewollt hätte, dass er anrief, hätte sie ja sagen können, sie stünde nicht drin, was auch stimmte. Sie stand nicht drin. Aber vielleicht wollte sie, dass er anrief. Pfeifend ging er davon. Es war die Melodie von Walk on By – wir sind Fremde, wenn wir uns begegnen.

Jock verschwendete keine Zeit. Gleich am nächsten Tag rief er an. Es war noch früh am Abend, sie war eben erst von Immacue nach Hause gekommen und wusch sich gerade die Haare. Völlig nass und mit triefendem Haar ans Telefon zu gehen war ausgeschlossen. Sie ließ es läuten. Es war bestimmt bloß Sonovia, die ihr erzählen wollte, was Corinne diesmal gemacht hatte oder von dem Preis, den Julianna gewonnen hatte, oder wie gut Florian bei seinen Prüfungen abgeschnitten hatte. Das Telefon klingelte erneut, als sie sich zum Abendessen kalte Schinkenscheiben, kalte Pellkartoffeln und gewürfelte Gurke auf einem Teller anrichtete, und zum Nachtisch selbst gemachte Schokoladenmousse. Die Stimme, die wie Mousse klang, sagte, hier sei Jock und ob sie gern mit ihm ins Kino ginge.

»Vielleicht«, sagte Minty, und dann sagte sie: »Na gut.«

Und so fing es an.

Hatte sie herausgekriegt, ob er verheiratet war, wollte Josephine wissen. Sonovia sagte, sie wisse ja gar nichts über ihn und ob Laf sich sein Vorleben mal ansehen sollte, was auf dem Polizeicomputer kein Problem sei. Als sie es ihm erzählte, meinte Laf, sie mache wohl Witze, ein Kerl mit einem Namen wie John Lewis? Davon gäbe es bestimmt Tausende. Ganz zu schweigen von dem gleichnamigen Kaufhaus. Minty gefiel das alles überhaupt nicht. Das ging die anderen doch überhaupt nichts an. Was würden die denn sagen, wenn sie anfinge, ihre Freunde unter die Lupe zu nehmen? Laf und Sonovia hielten sich für was ganz Besonderes, bloß weil er landesweit der erste schwarze Polizist war, der zum Sergeanten befördert worden war. Sie fand Jock nun viel interessanter, als wenn sie sich nicht eingemischt hätten.

Sie trafen sich in dem Pub und gingen ins Kino. Danach kam er sie einmal in seinem, wie er es nannte, »Klapperkasten« in der Syringa Road 39 besuchen. Das Auto war ungefähr zwanzig Jahre alt, aber immerhin sauber, denn er war unterwegs in der Autowaschanlage gewesen. Sonovia lag hinter ihren gerüschten Spitzenvorhängen auf der Lauer, musste zwei Minuten vor seiner Ankunft aber gehen, weil Julianna anrief. Einmal besuchte er Minty auch bei Immacue. Danach schwärmte Josephine in den höchsten Tönen, der sähe aber gut aus, als wäre sie überrascht, dass Minty jemanden wie ihn hatte finden können. Als Jock das nächste Mal vorbeikam, saß Josephine ganz zufällig auf der Ladentheke, wo sie ihre Beine in den teuren Glanzstrumpfhosen vorführen konnte. Falls Jock beeindruckt war, ließ er es sich nicht anmerken. Er nahm Minty mit nach Walthamstow zum Hunderennen und ging mit ihr zum Kegeln. Sie war noch nie im Leben an solchen Orten gewesen.

Es dauerte ziemlich lange, bis sie sich ein Herz fasste und ihn fragte, ob er verheiratet sei. Da summte er gerade das Lied: »Walk on By – geh vorbei, wart an der Ecke.«

»Geschieden«, erwiderte er. »Macht dir doch nichts aus, oder?«

Sie schüttelte den Kopf. »Wieso sollte es?«

Er arbeitete in der Baubranche. Seine Hände wären bestimmt schrecklich zugerichtet, wenn er Schwerarbeit geleistet hätte, doch da sie es nicht waren, vermutete sie, dass er Klempner oder vielleicht Elektriker war. Er nahm sie nie mit zu sich nach Hause nach Queen’s Park. Sie wusste nicht, ob es ein Haus, eine Wohnung oder bloß ein Zimmer war, nur dass es in der Harvist Road lag, aber die Hausnummer kannte sie nicht. Er hatte keine Geschwister, niemanden außer seiner alten Mutter, die im West Country lebte, im Südwesten, und die er alle paar Wochen besuchte und dazu die ganze Strecke mit dem Zug fuhr. Bei seiner Scheidung hatte er seiner Exfrau das Haus überlassen müssen. Es war traurig.

Sie kannten sich sechs Wochen, als er sie zum ersten Mal küsste. Er legte ihr die Hand auf den Nacken und zog ihr Gesicht zu sich herüber. Es gefiel ihr, womit sie eigentlich nicht gerechnet hatte. Sie fing an, sich noch mehr zu waschen. Es war doch wichtig, sich für Jock hübsch reinlich zu halten, besonders jetzt, wo er angefangen hatte, sie zu küssen. Er war selber auch sauber, zwar nicht so sauber wie sie, aber das war ja keiner. Darauf hielt sie sich etwas zugute. An einem Samstagabend, als sie im Queen’s Head gewesen waren, nahmen sie zum Abendessen einen Eintopf vom Balti-Imbiss mit nach Hause. Jock jedenfalls. Sie aß ein selbst belegtes Sandwich und eine Banane. Jock sagte, er hasse Bananen, es sei, als würde man süße Seife essen, und unwillkürlich fiel Minty wieder ein, dass Tantchen gesagt hatte, man könnte einem, der Bananan nicht mochte, nicht über den Weg trauen. Doch was dann geschah, verscheuchte alle derartigen Gedanken. Er sagte, er würde gern über Nacht bei ihr bleiben. Sie wusste, was das bedeutete. Damit meinte er nicht, dass er sich auf dem Sofa im Wohnzimmer aufs Ohr legen wollte. Er küsste sie, sie erwiderte seinen Kuss, doch als sie oben waren, ließ sie ihn im Schlafzimmer allein, um ein Bad zu nehmen. Es beunruhigte sie, dass sie sich nicht die Haare waschen konnte, aber mit nassen Haaren konnte sie ja schlecht ins Bett gehen. Auch wünschte sie, die Bettwäsche wäre nicht schon seit Mittwoch drauf. Wenn sie geahnt hätte, was kommen würde, hätte sie sie gewechselt.

Was mit Jock dann geschah, entsprach nicht dem, was Tantchen angedeutet hatte. Es tat zwar weh, aber irgendwie wusste sie, dass es nicht immer wehtun würde. Jock war überrascht, dass sie es noch nie gemacht hatte, und konnte es kaum fassen, genauso wenig wie die Tatsache, dass sie schon siebenunddreißig war. Er war jünger, sagte aber nicht, um wie viel.

»Jetzt gehöre ich dir«, sagte sie. »Ich werde es nie mit einem anderen tun.«

»Prima«, sagte er.

Sie stand frühmorgens auf, weil sie vor dem Einschlafen eine zündende Idee gehabt hatte. Sie wollte ihm eine Tasse Tee machen und sie ihm raufbringen. Dann hätte sie auch gleich die Gelegenheit, sich zu waschen. Als er aufwachte, war sie gebadet und hatte die Haare gewaschen. In frischer Hose und T-Shirt stand sie verlegen neben dem Bett, in der einen Hand den Henkelbecher mit Tee, in der anderen die Zuckerdose.

»Das erste Mal«, sagte er. »Das hat noch keine Frau für mich gemacht.«

Sie war nicht so erfreut, wie er erwartet hatte. Wer waren diese anderen Frauen, die ihm keinen Tee gemacht hatten? Vielleicht bloß seine Mutter und die eine, die seine Frau gewesen war. Er trank den Tee, stand auf und ging zur Arbeit, ohne sich ordentlich gewaschen zu haben, worüber sie ziemlich entsetzt war. Eine ganze Woche verging, bevor sie wieder von ihm hörte. Sie wurde daraus nicht schlau. Mit dem Bus fuhr sie zur Harvist Road hinauf, ging die Straße auf und ab und trat an ein paar Haustüren, um die Namen auf den Klingelschildern zu lesen. Seiner stand nicht dabei. Sie suchte alle umliegenden Straßen nach dem Klapperkasten ab, fand ihn aber nicht. In der Woche klingelte das Telefon zweimal. Sie klopfte auf drei verschiedenfarbige Hölzer, bevor sie sich meldete und betete: Liebes Tantchen, mach, dass er es ist. Bitte. Doch beim ersten Mal war es Corinne mit der Bitte, Sonovia etwas auszurichten, weil das Telefon nebenan außer Betrieb war, und beim zweiten Mal war es ein Verkäufer mit dem Angebot, ihr Isolierglasfenster einzubauen. Als Jock schließlich anrief, hatte sie die Hoffnung schon aufgegeben.

»Ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Ich dachte, du wärst gestorben«, sagte sie mit tränenerstickter Stimme.

»Bin ich nicht«, sagte er. »Ich war im West Country, meine Mutter besuchen.«

Er wollte vorbeikommen. In einer halben Stunde wollte er bei ihr sein. Sie badete, zog saubere Sachen an, zum zweiten Mal innerhalb von drei Stunden. Als die halbe Stunde um war und er noch nicht gekommen war, betete sie zu Tantchen und klopfte auf sieben verschiedenfarbige Hölzer, die eichenfarben gebeizte Wohnzimmertür, die cremefarbene Haustür, den Kiefernholztisch, den grün gestrichenen Küchenstuhl, dann oben auf die weiße Badewannenumrandung, die rosa Bilderleiste und den gelben Griff an der Rückenbürste. Zehn Minuten später traf er ein. Sie gingen ins Bett, obwohl es mitten am Samstagnachmittag war. Diesmal gefiel es ihr sogar noch besser, und sie fragte sich, ob nun mit Tantchen etwas nicht stimmte oder mit ihr selbst? Jock nahm sie mit in Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht und dann zum Essen ins Café Uno an der Edgware Road. Weil der nächste Tag ein Sonntag war, sagte sie, sollte er etwas Besonderes zu sehen bekommen, und sie gingen auf den Friedhof, wo sie ihm Tantchens Grab zeigte.

»Wer ist denn diese Maisie Chepstow?«, sagte er. »Die ist ja schon ewig tot.«

»Das war die Großmutter von meinem Tantchen.« Diese Wunschvorstellung ging ihr leicht von den Lippen. Vielleicht stimmte es ja sogar. Was wusste sie eigentlich über Tantchens Vorfahren? »Ich lass einen neuen Grabstein machen, mit ihrem Namen drauf.«

»Das wird aber teuer.«

»Ich kann’s mir leisten«, entgegnete Minty leichthin. »Sie hat mir Geld vererbt. Ziemlich viel Geld sogar und das Haus.«