4,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Sir Hugh Corbett

- Sprache: Deutsch

Mörderische Flammen in York: Der packende historische Kriminalroman »Der Schwur des Templers« von Paul Harding jetzt als eBook bei dotbooks. Yorkshire, 1303. Auf dem Römerweg machen zwei Nonnen nach Einbruch der Dunkelheit einen grausigen Fund: der abgetrennte Oberkörper eines Mannes, in lodernde Flammen gehüllt. Kurz darauf wird Edward I. in York beinahe Opfer eines Mordanschlags – doch wenig später wird der Attentäter bis auf die Knochen verbrannt aufgefunden. Der englische Meisterspion des Königs, Sir Hugh Corbett, steht vor einem Rätsel. Zusammen mit seinem treuen Diener Ranulf nimmt er die Spur des mörderischen Brandstifters auf. Schnell wird den beiden klar, dass dieser seine Ziele nach einem ganz bestimmten Muster auswählt – und er scheint sein nächstes Opfer bereits gefunden zu haben … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Schwur des Templers« von Paul Harding, Band 5 der historischen Krimi-Reihe um dem englischen Meisterspion Hugh Corbett, die unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über dieses Buch:

Yorkshire, 1303. Auf dem Römerweg machen zwei Nonnen nach Einbruch der Dunkelheit einen grausigen Fund: der abgetrennte Oberkörper eines Mannes, in lodernde Flammen gehüllt. Kurz darauf wird Edward I. in York beinahe Opfer eines Mordanschlags – doch wenig später wird der Attentäter bis auf die Knochen verbrannt aufgefunden. Der englische Meisterspion des Königs, Sir Hugh Corbett, steht vor einem Rätsel. Zusammen mit seinem treuen Diener Ranulf nimmt er die Spur des mörderischen Brandstifters auf. Schnell wird den beiden klar, dass dieser seine Ziele nach einem ganz bestimmten Muster auswählt – und er scheint sein nächstes Opfer bereits gefunden zu haben …

Über den Autor:

Paul Harding ist ein Pseudonym des Schriftstellers Paul Doherty. Er wurde 1946 in Middlesbrough geboren und studierte Geschichte an der Liverpool University und in Oxford. Unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte er zahlreiche Bücher, so zum Beispiel mehrere historische Krimi-Reihen, für welche er vielfach ausgezeichnet wurde - unter anderem mit dem Pulitzer Preis. Viele seiner Fälle basieren auf ebenso wahren wie schockierenden Ereignissen.

Bei dotbooks erschien die mittelalterliche Spannungsreihe um den englischen Meisterspion Hugh Corbett:

»Die Tote im Kloster«

»Der Kapuzenmörder«

»Der Mörder von Greenwood«

»Das Lied des Todes«

»Der Schwur des Templers«

»Die Teufelsjagd«

Die Website des Autors: www.paulcdoherty.com/

***

eBook-Neuausgabe Februar 2022

Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Satan's Fire« bei Headline, ein Imprint von Hachette, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Die Hitze der Hölle« bei Droemer Knaur, München.

Copyright © englischen Originalausgabe 1995 by P.C. Doherty

The right of P. C. Doherty to be identified as the Author of the Work has been asserted by him in accordannce with the Copyright, Design and Patents Act 1988.

Übersetzung von Holger Wolandt

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München

Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

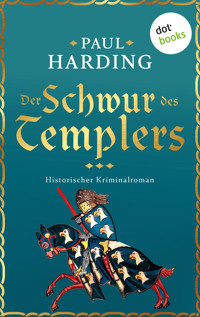

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung einer Illustration aus dem Codex Manesse

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)

ISBN 978-3-96655-937-9

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Schwur des Templers« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Paul Harding

Der Schwur des Templers

Ein Fall für Hugh Corbett, Meisterspion von Edward I – Band 5

Aus dem Englischen von Holger Wolandt

dotbooks.

Meinem neugeborenen Sohn

Little Paul (Mr. T.T.)

Prolog

An den Ufern des Toten Meeres, wo die Dschinns und Teufel von ihrem ständigen Kampf gegen den Menschen ausruhen, stand auf einem Felsen die aus Sandstein errichtete Festung von Am Massafia, der Bau des Scheichs Al-Jebal, des Alten Mannes der Berge. Die Pfade, die zum Bau des Alten Mannes führten, waren schmal, verschlungen und schwer zu finden. Geier, deren Schatten den Wanderer ständig begleiteten, kreisten über ihnen. Das letzte Stück des Weges führte auf einer schwankenden Hängebrücke über einen tiefen Abgrund und wurde von Schwertkämpfern aus dem Sudan bewacht. Ihre breiten Krummschwerter, die am Gürtel hingen, waren wie Rasiermesser. Hatte der Besucher jedoch erst einmal diesen fürchterlichen Abgrund und ein eisenbeschlagenes Tor passiert, dann fand er sich in einem Palast mit Mosaikfußböden und kühlen Innenhöfen mit sprudelnden eiskalten Brunnen wieder, die Schutz gegen die Sonne boten. Pfauen stolzierten umher, und Papageien krakeelten in den Rosengärten oder raschelten im dunklen Laub der Maulbeerbäume. Die Innenhöfe waren von Spalieren umgeben, an denen sich seltene exotische Pflanzen emporrankten, die die trockene Luft mit ihrem Duft erfüllten. Weihrauchfässer, die in Ecken oder auf Borden standen, sandten ihren gelbbraunen Rauch in den ewigblauen Himmel.

Doch unter der Festung verbargen sich Räumlichkeiten, die einen ganz anderen Charakter hatten: dunkle und heiße Gänge, fensterlose, stickige Gelasse. Hier flackerte nur gelegentlich einmal eine Fackel vor dem blutroten Sandstein. Die Kerker des Alten Mannes der Berge beherbergten viele Gefangene. Einige waren schon lange tot. Ihr Fleisch war verwest, und ihre Knochen nahmen in der Hitze eine immer gelblichere Färbung an. Andere waren verrückt geworden, kauerten wie Tiere angekettet in den Kerkern oder liefen auf allen vieren wie Hunde, ließen die Zunge heraushängen und heulten gegen die Dunkelheit an. Ihnen sah der Wahnsinn aus den Augen. In einer Zelle jedoch wand sich der Unbekannte, der andersgläubige Ritter mit flachsblondem Haar und wasserblauen Augen, auf fauligem Stroh und sann auf Rache. Einzig der Traum von Vergeltung hielt die nachtschwarzen Gedanken und die Dämonen, die ständig nach seiner Seele trachteten, auf Abstand. Haß, Wut und dieses glühende Verlangen nach Rache ließen ihn seinen Verstand behalten und trieben ihn auch dazu, sich körperlich zu stählen. Er versuchte die Gedanken an die Schrecken, die ihn umgaben, zu verdrängen und lebte ständig in der Vergangenheit. Er dachte an die schreckliche Nacht, in der die mächtige Stadt Akka den Türken in die Hände gefallen war. Immer wieder erinnerte er sich an das Donnern der Kesseltrommeln. Es hatte die Stürmung der Stadt durch die muslimischen Horden begleitet. Die schwerbewaffneten Regimenter der Mamelucken hatten die Wallanlagen überwunden, waren über Leichen und zerstörte Rammböcke geklettert, hatten die verwundeten Ritter zurückgeworfen und von den Straßen der Stadt Besitz ergriffen. Der Gefangene blinzelte, hob den Arm und schaute auf den weißlichen Schorf, der Arme und Beine bedeckte. Er schloß die Augen und bat, daß Gott sein Leben erhalten möge. Er betete nicht darum, vom Aussatz geheilt zu werden, sondern darum, so lange am Leben zu bleiben, daß er Rache üben könne.

In den prächtigen luftigen Räumen weit oberhalb des Kerkers saß Scheich Al-Jebal, der Alte Mann der Berge, und sah auf einen von einer Mauer umgebenen Garten mit einem Marmorbrunnen, der funkelnden Wein in die von Blütenduft erfüllte Luft schleuderte. Er schaute mit opiumverschleiertem Blick auf Pavillons, die mit Seidenteppichen ausgelegt waren, und auf geflieste Säulengänge, in denen junge Männer mit tscherkessischen Mädchen lagen und im Haschischrausch vom Paradies träumten. Die paradiesische Stunde dauerte jeden Tag, bis die Befehle des Alten Mannes erfolgten. War der Würfel einmal gefallen, dann zogen diese jungen Männer in weißen Roben mit roten Schärpen und in scharlachroten goldbestickten Pantoffeln von der Festung in die Täler, um diese nach dem Willen ihres Herrn heimzusuchen. Niemand vermochte sich ihm zu widersetzen. Niemand entging je seinem Todesurteil. Zwei Dolche in roter Seide neben dem Kopfkissen und ein Stück Sesambrot an einem auffälligen Platz waren eine Warnung vom Alten Mann der Berge, daß seine Meuchelmörder bald ihre Arbeit ausführen würden, die Tage des Betroffenen gezählt waren.

Der Alte Mann drehte sich um und legte sich auf den purpurnen Seidendiwan zwischen seine nackten Konkubinen, deren Haut golden glänzte. Sie murmelten im tiefen Schlaf des Rausches, und er starrte an die Zedernholzdecke seines Gemaches, die mit Intarsien aus Gold und Diamanten geschmückt war. Unruhig setzte er sich auf und betrachtete die leblosen Vögel aus Gold und Silber mit emaillierten Flügeln und funkelnden Augen aus Rubinen. Der Scheich streckte die Hand nach dem Tisch neben dem Bett aus, auf dem sich ihm auf goldenen Tellern und in Kelchen aus farbigem Glas die süßesten Weine und die reifsten Früchte darboten. Er hatte genug gegessen und getrunken und empfand Langeweile, doch es gab einige Dinge, um die er sich kümmern mußte.

»Was nützt es dem Menschen«, murmelte Scheich Al-Jebal und zitierte die Christen, »wenn er die ganze Welt gewinnt und leidet doch Schaden an seiner Seele?«

Am Vortag waren Boten mit Nachrichten aus der großen Welt eingetroffen, mit Gerüchten von den geschäftigen Märkten Alexandriens und Tripolis’ sowie aus dem Westen aus den Ländern der Ungläubigen, aus Rom, Avignon, Paris und London. Der Scheich erhob sich vom Diwan. Er reckte sich, und ein Sklave, der in einer Ecke gewartet hatte, eilte mit einem weißen Umhang aus dünnem Stoff herbei und legte ihn vorsichtig seinem Herrn um die Schultern. Der Alte Mann schenkte ihm keinerlei Beachtung. Er ging zu einer kleinen Nische, zog einen goldgeprägten Ledervorhang beiseite und betrachtete seine Schachfiguren aus Elfenbein.

»Es ist der Wille Allahs!« murmelte er. »Es ist der Wille Allahs, daß ich in dieses Spiel eingreife.«

Er nahm die Figur des Königs und, sie auf seiner Wange hin und her bewegend, durchmaß er den Raum und ließ sich auf seinem thronähnlichen Stuhl nieder. Er dachte an die ungläubigen Könige des Westens, Edward von England und Philipp von Frankreich, und an seine unversöhnlichsten Feinde, jene Soldatenmönche, jene Tempelherren mit ihren roten Kreuzen, großen Burgen und ihrer unglaublichen Macht. Er spielte mit der Figur des Königs und lächelte träge.

»Es ist an der Zeit«, murmelte er, »daß ich mich unter die Menschen begebe.«

England und Frankreich standen kurz vor der Unterzeichnung eines wichtigen Friedensvertrags. Der Templerorden würde sich diesen Frieden zunutze machen und die Aufmerksamkeit der westlichen Könige und Prinzen auf die Wiedereroberung Jerusalems und weiterer heiliger Stätten richten. Erneut würde man die Flotten Venedigs, Genuas und Pisas vor der Küste Palästinas sehen. Die Templer würden ihre Burgen mit Nachschub versorgen, und die großwüchsigen Ritter in eisernen Rüstungen aus dem Westen würden die Küste überschwemmen, ihre Fahnen über Akka, Damaskus, Tripolis und Sidon aufziehen und überall ein riesiges Blutbad veranstalten. Man munkelte seltame Dinge, erzählte sich seltsame Geschichten, die der Alte Mann der Berge kaum glauben mochte, die er jedoch in seinen Plan einbezogen hatte. Er schloß die Augen und flüsterte die drei geheiligten Botschaften der Meuchelmörder, der Assassinen, die sie jedem ihrer Opfer zukommen ließen.

Wisse, daß wir kommen und gehen, wie es uns beliebt, und daß Du uns nicht daran hindern kannst.

Wisse, daß Dir all Dein Besitz abhanden kommt und schließlich uns zufällt.

Wisse, daß wir Macht über Dich besitzen und daß das so sein wird, bis wir unsere Mission erfüllt haben.

Er öffnete die Augen. Wenige entkamen einer solchen Botschaft, nur einem, Edward von England, war es bisher gelungen. Auf einem Kreuzzug in Palästina hatte sich ein vergiftetes Messer in seine Schulter gebohrt. Aber der Gnade Gottes und der Pflege seiner Frau war es zu verdanken gewesen, daß er von dem Gift wieder genesen war. Der Alte Mann der Berge spielte mit den Ringen an seinen Fingern. Er mußte sich die Geheimnisse, die er kannte, zunutze machen. Aber wie, fragte er sich, konnten die Meuchelmörder auf Edwards kalte und neblige Insel gesandt werden? Er spielte weiter mit den Ringen und betrachtete das Funkeln der wertvollen Steine. Dann hob er den Kopf. Es gab noch andere Arten, einen Mann umzubringen, als ihn von einem Skorpion stechen zu lassen.

»Bringt den Gefangenen her!« flüsterte er in die von Düften erfüllte Luft. »Laßt den Ungläubigen frei, den Ritter, den wir den Unbekannten nennen. Er wird tun, was ich von ihm verlange!«

Etwa drei Monate später waren Lady Cecilia und Lady Marcia vom Orden des heiligen Benedikt auf der alten Römerstraße unterwegs, die zu dem Stadttor Yorks führte, das den Namen Botham Bar trägt. Es dämmerte bereits, dunkel erhoben sich die nassen Wälder zu beiden Seiten der Straße. Die Nonnen, in braune Trachten aus Wolle gehüllt, ritten die besten Zelter ihres Klosters und schwatzten angeregt, um ihre Besorgnis zu unterdrücken. Ihre Angst hielt sich jedoch in Grenzen, denn ihr Begleiter, Thurston of Guiseborough, der vor ihnen herging, war ein kräftiger, etwas untersetzter Bauer. Er trug einen kurzen und schmalen Schild auf dem Rücken sowie Schwert und Dolch im Gürtel. In seiner kräftigen Faust hielt er eine Keule, mit der er einen Ochsen hätte bewußtlos schlagen können. Die beiden Nonnen liebten es, einander angst zu machen. Ab und zu schauten sie hastig zur Seite und auf die regenfeuchten Bäume und gedachten der Römer, die diese Straße gebaut hatten. Die Geister dieses Volkes der Antike lebten in den von Weinranken umwucherten Ruinen inmitten des feuchtkalten Waldes, in denen Eulen, Füchse und Dachse hausten.

Die Angst der guten Nonnen wuchs, je dunkler es wurde und je mehr nächtliche Geschöpfe am Rande des Weges sichtbar wurden. Ein Wildschwein brach krachend mit funkelnden Fangzähnen aus dem Unterholz hervor. Füchsinnen heulten den aufgehenden Mond an, und in einem zwischen den Bäumen verborgenen Weiler kläffte ein Hund verzweifelt, vermutlich, weil er sich vor der Dunkelheit fürchtete. Die beiden ritten enger beieinander und versuchten sich im stillen zu trösten. Wer würde zwei Frauen, die ihr Leben Gott geweiht hatten, schon etwas zuleide tun? Tatsächlich vertrauten sie jedoch mehr auf Thurstons schwere Keule und auf die bevorstehende Ankunft des Königs in York. Man hatte die Landstraßen und Waldwege von Räubern und Vagabunden gesäubert. Außerdem ließ die Anwesenheit derart vieler Sergeanten des mächtigen Templerordens Schurken, Verbrecher und Geächtete die Stadt York meiden. Die beiden Nonnen unterhielten sich über die Templer, jene Männer in eisernen Rüstungen mit sonnengebräunten Gesichtern, die über ihren Kettenpanzern einen weiten Umhang aus Wolle trugen mit einem blutroten Kreuz, das sechs Spitzen hatte. Die Nonnen waren eben erst an Framlingham, dem prächtigen Landsitz der Templer, vorbeigekommen. Die schon halb im Dunkeln liegenden Gebäude hatten sie zu ihrer Unterhaltung über diese außergewöhnlichen Männer veranlaßt. Die Templer waren Soldatenmönche, die enthaltsam lebten und ihr Leben dem Krieg verschrieben hatten. Sie besaßen große Reichtümer und kannten die seltsamsten Geheimnisse. Die beiden Nonnen hatten dies während ihres Aufenthalts im Mutterkloster in Beverley erfahren. Im Refektorium hatten sich die Nonnen darüber unterhalten, wie die Tempelherren in den Klosterhof geritten waren und Proviant für sich und ihre Pferde verlangt hatten. Sorgfältig hatten sie einen gedeckten Wagen mit einer Truhe mit sechs Schlössern bewacht, in der sich, wie sie von Schwester Perpetua erfahren hatten, eine Reliquie von erstaunlicher Wirksamkeit befand.

»Warum hätten sie sonst«, hatte Schwester Perpetua abschließend gesagt, »den Wagen von Rittern, Soldaten und Bogenschützen, alle mit den Insignien des Ordens, bewachen lassen?«

Lady Cecilia und Lady Marcia hatten sich während ihres langen Ritts über die verschiedenen Gerüchte über die Templer unterhalten. Jetzt begannen die Eulen zu rufen, und die beiden überlegten, ob die Templer wohl einen Fluch über das Land gebracht hatten.

»Wir leben wirklich in fürchterlichen Zeiten«, sagte Lady Marcia. »Überlegt doch nur, Schwester, gab es sonst schon einmal Regen zu Saatzeiten? Die jungen Triebe verfaulen auf den Feldern, und der Weizen schimmelt in der Ähre.«

»Ja«, entgegnete Lady Cecilia, »es wird schon von einer Hungersnot geredet und davon, daß die Armen ihr Mehl mit Kalk mischen.«

»Und dann diese anderen Geschichten«, fuhr Lady Marcia fort.

»Bei Hull hat ein Hilfsgeistlicher drei Hexen gesehen, die drei Fuß über der Erde auf ihn zugeritten kamen und ...«

»Und bei Ripon«, unterbrach sie Lady Cecilia und war begierig, auch mit ihrem Wissen zur Unterhaltung beizutragen, »hat man den Teufel zur Mittagsstunde unter dem Ast einer Eberesche gesehen. Er schaute mit seinen fürchterlichen Augen in Richtung des Klosters.«

Die zwei Schwestern hörten vor sich ein Geräusch. Lady Cecilia schrie auf und zügelte ihr Pferd. Thurston ging weiter und verfluchte halblaut die beiden ständig schwatzenden Frauen. Dann blieb er stehen und spähte die Straße entlang.

»Da ist nichts«, meinte er in seinem langsamen Yorkshire Dialekt, »obwohl ...« Er unterdrückte ein Grinsen und kratzte seinen zerzausten Bart.

»Was?« fuhr Lady Cecilia ihn an.

»Nun«, meinte Thurston zögernd und genoß die Situation außerordentlich, »es gibt da Gerüchte ...«

»Gerüchte worüber?«

»Seit die Templer wieder in York sind«, fuhr Thurston fort und starrte in die Dunkelheit, »erzählt man sich von Teufeln, die aussehen wie Wiesel und auf riesigen gelbbraunen Katzen diese Straßen entlangreiten.«

Die beiden Nonnen rangen nach Luft.

»Oder auch«, Thurstons Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern, »wie vor Walmer Bar, wo Beelzebub höchstpersönlich gesichtet wurde. Er trug einen purpurroten Umhang und eine schwarze Kappe auf seinem Kopf.« Er ging zurück und schaute Lady Cecilia in ihr faltiges Gesicht »Er sah fürchterlich aus«, meinte er mit heiserer Stimme. »Er hatte eine riesige Adlernase, glühende Augen, haarige Hände und Beine und Füße wie ein Greif.«

»Das reicht«, unterbrach ihn Lady Marcia. »Thurston, Ihr macht uns angst. Wir sollten schon lange in York sein.«

Ja, dachte Thurston, das sollten wir auch, schon seit einer Stunde, und das wären wir auch, wenn ihr nicht dauernd über Kobolde, Templer, Dämonen und Magie geredet hättet. Er schaute in den sternenübersäten Himmel.

»Macht Euch keine Sorgen, meine Gnädigen«, rief er über die Schulter. »Noch zwei Meilen, und wir haben Botham Bar erreicht, wenn Ihr Eure Pferde zu einem schnelleren Gang veranlassen könntet, wären wir noch eher dort.«

Den beiden Nonnen mußte man das nicht zweimal sagen. Sie bohrten ihren Pferden die Fersen in die Flanken und riefen Thurston zu, er solle nicht zu weit vorausgehen. Ihr Führer lief weiter und freute sich darüber, diese beiden wohlgenährten Klatschweiber aufgescheucht zu haben, die seit ihrem Aufbruch aus Beverley mehr über den Teufel als über ihre Weihen gesprochen hatten. Doch unvermittelt blieb er stehen. Er kam vom Lande, war ein geborener Wilderer, kannte den Wald und wußte daher, welche Geräusche und Gerüche Gefahr bedeuteten und welche er nicht weiter beachten mußte. Jetzt stimmte etwas nicht. Er hob die Hand. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn, und sein Herz schlug schneller. Er nahm in der Nachtluft einen schwachen Rauchgeruch wahr, und da war noch etwas – ein Geruch von versengendem Menschenfleisch. Thurston kannte den Geruch. Er konnte sich noch sehr gut erinnern, als die alte Hexe auf dem Markt von Guiseborough verbrannt worden war. Das ganze Dorf hatte noch Tage später gestunken, als hätte die alte Frau die Luft im Augenblick ihres Todes verflucht.

»Was ist los?« kreischte Lady Cecilia. Sie mühte sich, die Kontrolle über ihr sonst immer so zahmes Tier zu bewahren. Es war unruhig, weil es den Geruch ebenfalls wahrgenommen hatte.

»Ich weiß nicht«, entgegnete Thurston. »Horcht!«

Die beiden Frauen lauschten, und da hörten sie es auch: der wilde Hufschlag eines Gauls, der den Weg entlang auf sie zukam. Thurston führte ihre Pferde hastig an den Rand des Weges, da tauchte das andere Pferd auch schon in wildem Galopp vor ihnen auf. Es hatte den Hals ausgestreckt und die Ohren angelegt. Thurston fragte sich eine Sekunde lang, ob es ihm wohl gelingen würde, das durchgegangene Tier aufzuhalten. Das Pferd sah sie, blieb abrupt stehen, bäumte sich seitlich auf und galoppierte dann weiter. Thurston gefror das Blut in den Adern: Die Beine, einzig die Beine des Reiters, steckten immer noch in den Steigbügeln.

»Was war das?« flüsterte Lady Cecilia.

Thurston sank, die Hand vor den Mund gepreßt, in die Knie. »Thurston!« schrie Lady Marcia. »Was ist los?«

Der Führer wandte sich ab und übergab sich. Dann ergriff er den Weinschlauch, der an Lady Cecilias Sattelknauf hing. Er beachtete die Proteste der beiden Frauen nicht weiter, öffnete ihn und trank mit großen Schlucken.

»Wir sollten unseren Weg fortsetzen.« Er verschloß den Schlauch, warf ihn Lady Cecilia zu und ging dann weiter, ohne sich noch einmal umzudrehen. Sie kamen um eine Kurve und näherten sich ängstlich einem gewaltigen Feuer, das am Waldrand brannte. Lady Marcia mußte bei dem schrecklichen Gestank würgen, ihr Pferd ging nur sehr widerwillig. Sie warf einen Blick auf das Feuer, das den Rumpf eines Mannes verzehrte, schrie laut auf und fiel wie ein nasser Sack aus dem Sattel. Bei dem scheußlichen Anblick war sie ohnmächtig geworden.

Kapitel 1

York. Mariä Verkündigung 1303

»Ich brauche es, weiß Gott!« Edward von England fuhr sich mit der Hand durch sein stahlgraues Haar und schlug dann mit der Faust auf den Tisch im Refektorium des Klosters St. Leonard bei York. Der Faustschlag hallte in dem langen weißgekalkten Raum wider. »Ich brauche Geld!« rief der König.

Die Kommandanten des Templerordens, die wichtigsten Offiziere des Kriegerordens der Christenheit, ließen sich von der Vorstellung des englischen Königs jedoch nicht einschüchtern. Alle vier schauten an das andere Ende der Tafel. Hier saß Jacques de Molay, der Großmeister ihres Ordens, gerade erst aus Frankreich eingetroffen, auf einem Stuhl mit hoher Lehne und hielt die Hände wie zum Gebet gefaltet.

»Nun?« brüllte Edward. »Wollt Ihr mir jetzt eine Antwort geben, oder wollt Ihr mir Euren Segen erteilen?«

»Eure Hoheit, wir sind nicht Eure Untertanen!«

»Bei allem, was recht ist, einige von Euch sind das sehr wohl!« fauchte Edward ihn an. Er richtete sich auf, straffte die Schultern und klopfte mit seinem Zeigefinger auf die Tafel. »Auf dem Weg hierher bin ich an Eurem Gut Framlingham mit seinem eleganten Torhaus, seinen großen Feldern und Weiden, Teichen und Obstgärten vorbeigekommen. Dieses Land gehört mir. Das Vieh, das dort grast, gehört mir. Die Spatzen, die in den Bäumen nisten, und die Tauben in Euren Taubenschlägen sind ebenfalls mein Eigentum. Mein Vater hat Euch dieses Gut gegeben, ich kann es Euch jederzeit wieder wegnehmen!«

»All unsere Habe«, entgegnete de Molay mit leiser Stimme, »kommt von Gott. Es wurde uns alles von edlen Prinzen wie Eurem Vater zum Lehen gegeben, damit wir unseren Kampf gegen die Ungläubigen fortsetzen und die heiligen Stätten in Outremer zurückerobern können.«

Edward von England war sehr versucht, ihm entgegenzuhalten, daß die Tempelherren dabei bisher ja offensichtlich versagt hatten. Sein dunkelhaariger Bevollmächtigter, der in einer Fensternische saß, fing seinen Blick auf und schüttelte unmerklich den Kopf. Edward atmete hörbar durch die Nase aus und schaute auf die polierte Stichbalkendecke.

»Ich brauche nun einmal Geld«, erklärte Edward. »Mein Krieg in Schottland nähert sich seinem Ende. Wenn ich ihn nur erwische, diesen Halunken, dieses Irrlicht Wallace ...«

»Mit Frankreich befindet Ihr Euch aber zur Zeit nicht im Krieg«, unterbrach ihn de Molay. »Ihr und Seine erlauchte Majestät Philipp IV. seid drauf und dran, einen Vertrag über einen ewigen Frieden zu unterzeichnen.«

Edward bemerkte den ironischen Unterton und unterdrückte ein Grinsen.

»Euer Sohn«, fuhr de Molay fort, »Euer gesetzmäßiger Thronerbe, der Prinz von Wales, wird die Tochter Philipps IV. heiraten, die Prinzessin Isabella. Sie hat eine reiche Mitgift.«

John de Warrenne, der Earl of Surrey, der links vom König saß, mußte aufstoßen. Der Blick seiner wasserblauen Augen wich nicht einen Moment von de Molays Gesicht. Edward trat de Warrenne mit dem Stiefelabsatz auf die Zehen.

»Der gute Earl«, entschuldigte ihn Edward, »reagiert vielleicht gelegentlich nicht allzu elegant, Seigneur de Molay, doch Ihr verspottet uns. Isabella ist erst neun Jahre alt. Es dauert noch drei Jahre, bis sie heiraten kann. Ich aber bin gezwungen, in den nächsten Monaten Geld aufzutreiben. Im Sommer muß eine neue Armee in Schottland einsatzbereit sein.«

Edward schaute die vier Kommandanten des Templerordens verzweifelt an. Sie werden mir doch sicher helfen? Sie sind Engländer. Sie kennen die Probleme, mit denen ich zu tun habe. Die wettergegerbten Züge von Bartholomew Baddlesmere, dessen Haupt so kahl war wie ein Taubenei, zeigten jedoch kein Mitleid. Neben ihm saß William Symmes, sein Antlitz von Narben übersät. Über dem linken Auge trug er eine schwarze Augenklappe, sein dünnes blondes Haar hing strähnig um ein schmales und niederträchtiges Gesicht. Von ihm hatte er nichts zu erhoffen. Beide waren sie durch und durch Tempelherren. Abgesehen von ihrem verdammten Orden, interessieren sie sich für nichts. Edward versuchte Blickkontakt zu Ralph Legrave aufzunehmen, der vor zwanzig Jahren Ritter an seinem Hofe gewesen war. Jetzt trug er den weißen Umhang der Templer mit dem roten Kreuz. Legraves offenes, jungenhaftes Gesicht mit jungfräulich glatter Haut zeigte jedoch kein Mitgefühl mit seinem ehemaligen Herrn. Gegenüber von Legrave saß Richard Branquier, ein hochgewachsener, schon etwas gebeugter Mann, der Großkaplan der Templer in England. Er wischte sich gerade mit dem Handrücken die Nase. Sein kurzsichtiger Blick wich dem des Königs aus. Statt dessen sah er mit resignierter Miene in die vor ihm aufgeschlagenen Bilanzbücher.

Er ist ein ganz gewöhnlicher Krämer, dachte Edward, und hält mich für nicht sonderlich kreditwürdig. Edward schaute auf seine unter dem Tisch geballten Fäuste. Ich würde ihnen gerne die Köpfe einschlagen. Neben ihm scharrte de Warrenne mit den Füßen und wiegte langsam den Kopf. Edward ergriff dessen Handgelenk und hielt es fest. De Warrenne war nicht der klügste seiner Earls, und Edward wußte, was geschehen konnte. Wenn dieses Treffen noch länger dauerte und die Templer nicht allmählich nachgaben, dann würde de Warrenne nicht zögern, sie zu beschimpfen oder auch zu Tätlichkeiten zu schreiten. Edward sah zu dem Mann in der Fensternische und folgte seinem Blick in den Innenhof. Unberechenbarer Idiot, dachte Edward. Sir Hugh Corbett, Hüter des königlichen Geheimsiegels, sollte eigentlich hier zur Rechten des Königs sitzen, statt aus dem Fenster zu starren und sich nach seiner flachsblonden Frau zu sehnen. Das Schweigen in dem Refektorium wurde immer bedrückender. Die Templer glichen geschnitzten Statuen.

»Soll ich Euch anflehen?« fauchte der König.

Edward kratzte an einem Flecken auf seinem purpurnen Umhang. Er beobachtete aus dem Augenwinkel, wie Branquier sich zu de Molay hinüberbeugte und diesem etwas ins Ohr flüsterte. Der Großmeister nickte nachdenklich.

»Der Schatzkanzler des Königs hält sich in York auf?« erkundigte er sich.

»Ja, die Staatskasse befindet sich hier, aber sie ist verdammt leer!« entgegnete Edward.

Branquier zog eine Hand unter seinem Hauptbuch hervor und ließ eine Goldmünze über den Tisch tanzen. Edward fing sie geschickt auf. Dann schaute er sie an, und sein Herz setzte einen Schlag aus. Er schnitt eine Grimasse in Richtung de Warrennes. »Noch eine!« flüsterte er und gab sie an seinen Gefährten weiter. Der Earl sah sie neugierig an. Sie war so groß wie ein Shilling und schien frisch geprägt. Auf beiden Seiten war ein schlichtes Kreuz. Er wog die Münze sorgfältig in der Hand.

»Nun«, meinte Edward spöttisch, »ist das alles?«

»Ihr sagt, daß der Staatsschatz erschöpft ist«, Branquier beugte sich über den Tisch und deutete auf die Münze, die de Warrenne inzwischen von einer Hand in die andere warf, »und doch tauchen diese Münzen im Augenblick in ganz York auf. Frisch und sauber geprägt. Werden sie nicht von Eurem Schatzamt in Umlauf gebracht?«

»Nein, allerdings nicht«, entgegnete Edward. »Seit meiner Ankunft in York sind Dutzende dieser Münzen aufgetaucht, aber sie stammen nicht aus unserer Münze.«

»Wer sonst könnte über solche Goldreserven verfügen?« fragte Branquier, »und wie können sie nur solche wertvollen Münzen in Umlauf bringen?«

»Das weiß ich nicht«, antwortete Edward, »aber wenn ich es wüßte, dann würde ich das Gold beschlagnahmen und den Lumpen aufhängen lassen, der die Münzen geprägt hat!« Er zog einen Shilling aus der Tasche, der dünn wie eine Hostie war, und warf ihn ans andere Ende des Tisches. »Das hier stellt unsere Münze her, Sir Richard, sogenanntes Silbergeld. Sie enthalten soviel Silber wie, hm, meine Hände!«

»Aber wer würde solche Münzen fälschen?« fragte de Molay, der sich von dem Thema nicht abbringen ließ. »Wer hat das Gold und die Möglichkeit, derart wertvolles Metall zu prägen?«

»Ich weiß es nicht«, brüllte Edward. »Und mit Verlaub, Seigneur, ist das allein unsere Angelegenheit. Die Falschmünzerei gilt in diesem Reich als Hochverrat. Ich verstehe nicht, was diese Sache mit unseren Geschäften zu tun haben soll.«

»Unseren Geschäften?«

»Einer Anleihe von fünfzigtausend Pfund Sterling«, entgegnete Edward.

Die Templer rutschten auf ihren Stühlen hin und her und schüttelten die Köpfe.

»Könntet Ihr nicht«, meinte Baddlesmere und schaute Branquier an, »Philipp von Frankreich um eine Anleihe bitten? Die er später gegen die Mitgift seiner Tochter verrechnen würde? Schließlich sitzt Philipps Gesandter, Sir Amaury de Craon, in der Vorratskammer des Klosters und läßt es sich dort gutgehen.«

Edward warf einen Blick zu Corbett. Der Bevollmächtigte hatte die Ohren gespitzt, als der Name seines Erzfeindes und politischen Gegners gefallen war.

»Was haltet Ihr davon, Sir Hugh?« rief Edward zu ihm hinüber.

»Soll ich Euch nach Frankreich schicken, damit Ihr meinen Bruder in Christo bittet, seinen Staatsschatz für mich zu plündern?«

»Ihr könntet mich genausogut auf den Mond schicken, Sir. Philipp ist vermutlich ebenso bankrott wie Ihr.«

»Worum handelt es sich denn wirklich bei Eurem Anliegen?« ergriff jetzt de Molay wieder das Wort. »Um eine Anleihe oder ein Geschenk?«

Edward strahlte über das ganze Gesicht. Er zwinkerte Corbett zu. Endlich waren die Templer zu Verhandlungen bereit.

»Wenn Ihr mir ein Geschenk anbietet, de Molay«, meinte er spöttisch, »dann sage ich natürlich nicht nein.«

»Nur unter folgender Bedingung«, erwiderte der Großmeister.

»Ihr müßt den Besitz der Templer in England und in der Gascogne unter Euren Schutz stellen ...«

Edward nickte bereits heftig.

»... Freizügigkeit für unsere Kaufleute garantieren und unsere Kirche in London anerkennen sowie unsere bewegliche und nicht bewegliche Habe.«

Der König war außer sich vor Freude. »Ja, ja«, murmelte er nur.

»Und uns ein Viertel dieses Goldes überlassen«, meinte de Molay abschließend.

Edward fuhr auf. »Welches Gold?«

»Ihr erwähntet einen Falschmünzer«, sagte de Molay. »Wer immer er ist, er muß eine Menge Gold besitzen. Wir wollen ein Viertel dieses Goldes.«

»Einverstanden«, entgegnete Edward.

»Und dann war da noch etwas«, de Molay beugte sich vor und faltete die Hände. »Vor zwölf Jahren fiel Akka, unsere letzte Festung in Outremer, unser Tor zu den heiligen Stätten, in die Hände der Ungläubigen.«

»Gott weiß«, murmelte Edward scheinheilig, »daß mir die Stadt Akka immer noch schwer auf der Seele liegt.« Er trat de Warrenne erneut auf den Fuß, um diesen am Kichern zu hindern.

»Ja, ja, davon bin ich überzeugt«, meinte de Molay ironisch.

»Ich habe im Heiligen Land gekämpft«, gab Edward zurück.

»Vor dreiunddreißig Jahren zog ich mit meiner geliebten Frau Eleanor dorthin. Ihr erinnert Euch vielleicht, daß der Alte Mann der Berge einen seiner Assassinen nach mir ausschickte, um mich zu ermorden.«

»Und Ihr wurdet von einem Arzt der Templer geheilt«, unterbrach ihn de Molay. »Eure Hoheit, Ihr wurdet nur aus einem Grund geheilt. Wir wollen, daß Ihr das Kreuz nehmt.« Er sah, wie das Lächeln von Edwards Zügen verschwand. »Wir wollen, daß Ihr ein Gelübde ablegt, Euch auf einen Kreuzzug zu begeben und Euch dem Templerorden in einem großen heiligen Krieg gegen die Mächte des Islam bei der Befreiung Akkas anzuschließen. Wenn Ihr das tut, wird unser Schatzmeister in London Euch beziehungsweise Eurem Schatzamt durch seine italienischen Banken bis zum Fest von St. Peter und Paul fünfzigtausend Pfund Sterling zur Verfügung stellen.«

»Einverstanden!« rief der König.

»Wir fordern die sofortige Erfüllung des Gelübdes.«

»Unmöglich!« entgegnete Edward. »Ich kämpfe immer noch gegen die Schotten.«

»Wenn dieser Krieg vorüber ist, legt Ihr das Gelübde dann ab?« rief William Symmes und faßte sich an seine Augenklappe. »Der Krieg in Schottland ist bald vorbei. Wir haben der Schenkung zugestimmt, jetzt müßt Ihr in unseren Wunsch einwilligen.«

Das eine Auge des Templers funkelte fanatisch. Edward bedauerte, so voreilig gewesen zu sein. Ihr habt euch das alles schon lange überlegt, ging es ihm durch den Kopf. Ihr hattet das alles schon vor unserem Treffen geplant. Er schaute zu Corbett, der mit resigniertem Gesichtausdruck dasaß. Sein Bevollmächtigter hatte den Verlauf der Verhandlung vorhergesehen.

»Morgen früh«, meinte de Molay, »werdet Ihr nach York kommen und in St. Mary’s die Messe hören. Wir wünschen, daß Ihr nach dem Abendmahl Euer Gelübde ablegt. Ihr sollt mit der Hand auf dem Sakrament schwören, uns bei unserem Kreuzzug zu unterstützen, wenn der Krieg in Schottland vorüber ist.«

»Und ich bekomme das Geld?«

»Werdet Ihr das Gelübde ablegen?«

»Ja, ja, ich werde morgen durch das Micklegate nach York reiten und dann durch die Trinity Lane zur Abtei, um dort die Messe zu hören. Ich werde das Gelübde ablegen, aber werdet Ihr auch das Geld zahlen?«

»Wie ich es versprochen habe«, antwortete de Molay. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Als wir dieses Treffen vereinbarten, Eure Hoheit, sagtet Ihr, daß Ihr noch anderes auf dem Herzen hättet«

Sir Hugh Corbett betrachtete immer noch die Jongleure, die die Truppen des Königs im Innenhof unterhielten. Ein Mann warf Kegel in die Luft und fing sie geschickt wieder auf, und ein zerzauster Bär mit einem Äffchen auf der Schulter tanzte behäbig zu den Klängen einer schrillen Flöte. Er hörte de Molays Bemerkung über »anderes« und seufzte. Dann erhob er sich und setzte sich auf den Stuhl zur Rechten des Königs.

»Wacht endlich aus Euren Träumen auf!« zischte dieser. »Ihr könntet mich auch tatkräftiger unterstützen.«

Die Kommandanten des Templerordens wechselten ein paar Worte und schauten verstohlen zum anderen Ende der Tafel.

»Er erinnert an einen Mönch«, flüsterte Branquier und betrachtete Corbetts kurzgeschnittenes schwarzes Haar, das an den Schläfen bereits ergraut war, seinen dunklen Teint und seine tiefliegenden Augen. Alle hatten die erzürnt geflüsterten Worte des Königs gehört und warteten nun auf die Antwort des geheimnisumwitterten Bevollmächtigten. Corbett stützte sich mit den Ellbogen auf den Tisch und beugte sich ganz nah zu Edward hinüber.

»Eure Hoheit«, flüsterte er. »Ihr braucht meine Hilfe nicht. Wie immer habt Ihr ein Geschick, das selbst der Teufel bewundern würde, aber warum habt Ihr ...«

Der König schaute ihn an, ganz gespielte beleidigte Unschuld.

»Ihr habt Euer Geld«, fuhr Corbett fort. »Die Schreiber des Schatzamtes werden einen Vertrag aufsetzen, und Ihr werdet schwören, was Euch beliebt.«

»Ihr werdet nicht nach Hause reiten«, zischte Edward boshaft.

»Ich brauche Euch hier, Hugh. Würdet Ihr jetzt so gut sein und unseren Gästen erklären, was wir für Probleme haben?«

»Seigneur de Molay«, begann Corbett seine Rede, »Kommandanten des Templerordens.« Er erhob sich. »Was ich zu sagen habe, ist vertraulich. Der König hat seinen Feind, den Alten Mann der Berge, erwähnt. Ihr wißt, da Ihr alle in Outremer gelebt und gekämpft habt, daß der Alte Mann eine gefährliche Sekte von Assassinen anführt.«

Es wurde zustimmend gemurmelt.

»Diese Sekte«, sagte Corbett, »ist stolz darauf, daß ihr bisher noch niemand entkommen ist. Meere, Gebirge und Wüsten stellen kein Hindernis für sie dar. Sie folgt immer demselben Ritual: Zwei Dolche in roter Seide neben dem Kopfkissen und ein Stück Sesambrot an einem auffälligen Platz dienen als Vorwarnung für ihr Opfer.« Er hielt inne und trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. »Seine Exzellenz, der König, haben vor zehn Tagen eine solche Warnung erhalten«, erklärte Corbett, »zwei Dolche, die das Stück Sesambrot hielten, fanden sich im Portal der St. Pauls Kathedrale in London.« Corbett nahm ein Pergament aus seiner Brieftasche. »An jedem der Dolche hing eine rote Schleife. An einem der beiden steckte außerdem noch dieses Pergament:

Wisse, daß wir kommen und gehen, wie es uns beliebt, und daß Du uns nicht daran hindern kannst.

Wisse, daß Dir all Dein Besitz abhanden kommt und schließlich uns zufällt.

Wisse, daß wir Macht über Dich besitzen und daß das so sein wird, bis wir unsere Mission erfüllt haben.«

Corbett hielt inne. Die Worte hatten bei den Tempelherren Entrüstung ausgelöst. Sie, die jetzt ihre Stühle zurückschoben, waren nicht länger die ruhigen gefühllosen Krieger. Bei der Erwähnung ihrer Erzfeinde und bei der Verlesung der unverschämten Botschaft hatten sie nach ihren Dolchen gegriffen und angefangen, finstere Drohungen auszustoßen.

Der Großmeister de Molay aber saß immer noch so da, als wäre er aus Stein gehauen.

»Wie konnte ihnen das unbemerkt gelingen?« rief Legrave.

»Die Assassinen leben in den Wüsten von Syrien, nicht in Cheapside.«

Seine Worte sorgten für Heiterkeit.

»In London«, erklärte Baddlesmere, »würde ein solcher Assassine genauso auffallen wie ein Habicht zwischen Tauben!«

Corbett schüttelte den Kopf. »Ihr habt Sir Amaury de Craon erwähnt? Es stimmt, daß er hier ist. Er nimmt an den Verhandlungen über die Eheschließung von Philipps Tochter teil.« Corbett hielt inne, um sich seine Worte ganz genau zu überlegen. »Aber gestern überbrachte de Craon auch Nachrichten aus Frankreich. Eine ähnliche Botschaft ist ebenfalls an das Portal von Saint Denis geheftet worden. Wenig später versuchte ein unbekannter Bogenschütze Philipp zu töten, während dieser im Bois de Boulogne jagte.«

Im Refektorium war es ganz still geworden. Alle Augen waren auf Corbett gerichtet.

»Sir Hugh, Ihr habt unsere Frage immer noch nicht beantwortet«, sagte de Molay leise. »Wie konnte einer dieser Assassinen unbemerkt durch die Straßen von Paris und London gehen?«

»Seigneur, gibt es nicht Verbindungen zwischen dem Orden und den Assassinen?«

De Molay brachte den Widerspruch seiner Gefährten zum Verstummen.

»Wir hatten früher mit ihnen zu tun, genauso wie Euer König mit verschiedenen Kalifen und Sultanen zu tun hatte, ganz zu schweigen von den Anführern der Mongolen. Sagt mir, worauf Ihr hinauswollt«

»Monsieur de Craon ist der Meinung«, fuhr Corbett fort, »daß der Meuchelmörder ein abtrünniges Mitglied, ein Renegat Eures Ordens ist!«

Bei diesen Worten sprangen die Kommandanten des Templerordens auf, und einige Stühle fielen polternd um. Baddlesmere zog seinen Dolch. Symmes deutete hochrot vor Wut auf Corbett. »Wie könnt Ihr es wagen?« brachte er nur mit Mühe hervor. »Wie könnt Ihr es wagen, uns des Hochverrats anzuklagen? Wir sind Männer Christi. Wir geben unser Leben und unser Blut, um den heiligen Glauben an Gott zu verteidigen.«

»Setzt Euch!« rief de Molay. »Alle!« Sein sonnengebräuntes Gesicht war aschfahl geworden, und seine Augen funkelten mordlüstern.

»Nehmt wieder Platz!« befahl de Warrenne. »In Gegenwart des Königs eine Waffe zu ziehen ist Hochverrat«

»Ich habe Gerüchte über die Vorfälle in Paris gehört«, erklärte de Molay. »Und ich halte sie vorerst für skurriles Geschwätz. Kann de Craon beweisen, was er da von sich gegeben hat?«

»Einiges spricht für seine Behauptung«, sagte Edward. »Erstens wurde am Tage des Überfalls auf Philipp ein Soldat mit dem Umhang der Templer gesehen, wie er eilig aus dem Bois de Boulogne floh. Zweitens sind die Templer sowohl in London als auch in Paris. Drittens kennen die Templer die Rituale der Assassinen, die Dolche, die rote Seide, das Sesambrot und die dreifache Botschaft. Viertens«, Edward richtete sich hoch auf und deutete auf de Molay, »wißt Ihr ebenso gut wie ich, Monseigneur, daß es viele im Orden gibt, einige sitzen vielleicht sogar hier mit am Tisch, die glauben, daß der Templerorden nur deswegen aus dem Heiligen Land vertrieben wurde, weil ihn die Königreiche im Westen nicht ausreichend unterstützten. Und schließlich«, Edward schaute an die Decke, »ja, schließlich möchte ich noch folgendes sagen. Vor dreißig Jahren versuchten die Assassinen, mich umzubringen. Es gelang ihnen nicht, denn ich erschlug den Angreifer mit einem Hocker. Kaum einer weiß von diesem Überfall. Die meisten, die damals dabei waren, sind inzwischen tot. Aber die Templer haben davon Kenntnis.«

»Gibt es noch etwas?« fragte de Molay müde.

Corbett, den der Ärger, den seine Worte ausgelöst hatten, nicht sonderlich beeindruckt hatte, fuhr in sachlichem Ton fort.

»Seit der Regierung des letzten Königs besitzen die Templer das Herrenhaus Framlingham an der Straße nach Botham Bar, unweit von York. Normalerweise kümmern sich Verwalter und Amtmänner darum. Seit zwei Wochen jedoch, seit Ihr in York weilt, ist von seltsamen Vorfällen die Rede, von nächtlichen Feuern im Wald und davon, daß bestimmte Räume und Gänge nicht mehr betreten werden dürfen ...«

»Das ist alles Unsinn!« unterbrach ihn Branquier. »Wir sind ein religiöser Orden. Wir haben unsere Rituale. Sir Hugh, die Templer sind eine weltabgewandte Gemeinschaft. Wir erzählen einfach nicht jedem, was wir machen. Der König oder Ihr selbst würdet auch nicht jedem erlauben, die Räume der Kanzlei in Westminster oder die Gewölbe des Schatzamtes im Tower zu betreten.«

»Das ist etwas anderes«, entgegnete Corbett. »Sir Richard Branquier, Ihr habt uns eine Goldmünze gezeigt, die sicher nicht aus der königlichen Münze stammt. Mit Verlaub, aber diese Goldmünzen tauchten im letzten Monat zum erstenmal auf, also als Ihr und Eure Gefährten in Framlingham einzogt.«

Die Kommandanten des Templerordens widersprachen lautstark und schlugen mit den Fäusten auf den Tisch. Sie stellten alles in Abrede, was Corbett vorgebracht hatte. De Molay hielt sich zurück. Er verfügte über jene eiserne Disziplin, für die der Templerorden so berühmt war.

»Sprecht weiter, Sir Hugh«, meinte er resigniert. »Wofür sollen wir noch verantwortlich sein? Doch nicht etwa auch für diesen seltsamen Todesfall auf der Straße nach Botham Bar?«

Corbett lächelte schwach. »Da Ihr die Rede darauf bringt, Monseigneur, zwei Nonnen, Cecilia und Marcia, und ihr Führer Thurston erschienen vor dem Bürgermeister und den Stadtältesten und schworen, daß ein Pferd mit der unteren Hälfte eines Mannes an ihnen vorbeigaloppiert sei, als sie sich der Stadt näherten. Weiter des Weges erblickten sie einen Leichnam, der von einem unerklärlichen Feuer verzehrt wurde.«

»Ja, davon haben wir auch gehört«, meinte Baddlesmere. »Das erzählt man sich in ganz York. Der Mann war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und ...«

»Nicht ganz«, unterbrach ihn Sir Hugh. »Nur die obere Hälfte des Mannes brannte, die untere Hälfte seines Oberkörpers und seine Beine ...« Er zuckte mit den Schultern. »Ihr habt die Geschichte ja vernommen. Seltsam nur, daß niemand weiß, wer er war, warum er angegriffen wurde, wer der Mörder war oder woher das merkwürdige Feuer kam.«

»Ich protestiere.« Branquier erhob die Stimme und wandte sich an de Molay. »Monseigneur. Man hat nach uns gesandt und unser Entgegenkommen mißbraucht. Wir haben der englischen Krone immer ergeben gedient und gerade einem überaus großzügigen Geschenk zugestimmt. Jetzt tritt der wichtigste Bevollmächtigte des Königs vor und erhebt die skandalösesten Anschuldigungen.«

De Molay legte die Ellbogen auf den Tisch und die Fingerspitzen gegeneinander. »Nein, nein.« Er schüttelte den Kopf. »Das war doch nicht Eure Absicht, Sir Hugh? Glaubt Ihr wirklich, die Templer hätten sich so fürchterlicher Taten schuldig gemacht?«

»Nein, Monseigneur.« Corbett warf Branquier einen finsteren Blick zu. »Aber bedenkt, Sirs, wir haben nicht hinter Eurem Rücken getuschelt, sondern Euch direkt darüber informiert, was uns zugetragen wurde. Außerdem ist es schon merkwürdig, was sich alles seit Eurem Eintreffen hier ereignet. Am wichtigsten scheint mir jedoch: Die Templer sind ein Staat im Staate. Ihr besitzt Ordenshäuser von Schottland bis nach Süditalien, von Rouen im Westen bis an die Grenzen der Slawenreiche. Jetzt Goldmünzen, brennende Leichen ...« Corbett zuckte erneut mit den Schultern. »Damit werden wir schon zurechtkommen, aber die Bedrohung seiner königlichen Hoheit, das ist eine andere Sache. Ihr habt das Wissen und die Macht, Euch Informationen zu verschaffen. Ihr kennt die Gerüchte der Königshöfe.«

»Mit anderen Worten«, unterbrach ihn de Molay, »wir sollen herausfinden, warum die Assassinen ihren alten Groll gegen Euren König wieder ausgegraben haben.«

»So ist es«, sagte Corbett. »Es liegt nicht in unserer Absicht, Euch anzuklagen.« Er drehte sich um und verbeugte sich vor Edward. »Der König hat bereits zugestimmt, Eure Rechte und Privilegien zu bestätigen. Wir bitten nur um Eure Hilfe in dieser Angelegenheit. Wir sind für jede Erkenntnis dankbar.«

»Und das hat keine Auswirkungen auf unsere Übereinkunft?« fragte der König.

»Nein«, antwortete de Molay, »überhaupt nicht«

Der König stieß einen Seufzer aus. »Dann auf morgen in der Abteikirche. Ich werde das Gelübde ablegen.«

Seine Worte beendeten das Treffen. De Molay und seine Kommandanten verbeugten sich und gingen. Edward, de Warrenne und Corbett blieben in dem Refektorium sitzen und lauschten, wie die Schritte der eisenbeschlagenen Stiefel der Templer in der Ferne verhallten. Der König grinste Corbett hinterhältig an.

»Ich habe doch jetzt erreicht, was ich wollte, oder etwa nicht?«

»Und die Templer ebenfalls, edler Herr. Mit Eurem Gelübde werdet Ihr öffentlich erklären, daß Ihr sie unterstützt.«

»Wirklich eine Schande«, Edward schob seinen Stuhl zurück, »daß Ihr sie mit solchen Anklagen konfrontieren mußtet.«

Corbett lächelte und räumte seine Schreibutensilien vom Tisch.

»Edler Herr, Ihr seid bedroht worden. Das sind Dinge, an denen man den Templern die Schuld geben kann. Indem Ihr diesen Dingen Ausdruck verleiht, warnt Ihr die Templer, daß Ihr Orden vielleicht nicht mehr dieselbe Unterstützung genießt wie früher.«

»Glaubt Ihr, daß wir die Drohung der Assassinen ernst nehmen müssen?« wollte de Warrenne wissen.

»Die Dolche sind echt«, entgegnete Corbett. »Vor dreißig Jahren wurde Seine königliche Hoheit schon einmal von den Assassinen angegriffen. Dann ist da die Warnung, die uns Monsieur de Craon überbracht hat« Er zuckte mit den Schultern. »Trotzdem ist alles sehr fragwürdig.«

»Mit anderen Worten«, Edward stand auf und reckte sich, daß seine Gelenke knackten, »nicht so ernst, daß Ihr hier in York bleiben müßtet, was, Hugh? Ihr könntet Euch also dünnmachen, auf Euer Gut Leighton und zur liebreizenden Lady Maeve und Eurer kleinen Eleanor.«

»Ich bin jetzt schon drei Monate von zu Hause fort, Sire. Ihr hattet mir zugesichert, daß ich Mariä Lichtmeß den Dienst quittieren könnte, also vor ungefähr sieben Wochen.«

Edward schaute auf ihn hinunter. »Wichtige Angelegenheiten des Staates, Sir Hugh.« Er hob seine lange, mit Narben übersäte Hand. »Wir haben hier in York eine Versammlung. Der französische Gesandte hat sich eingefunden. Wir müssen über die Heirat meines Sohnes verhandeln. Dann ist da die Sache mit den Falschmünzern und die Angelegenheit mit den Templern.« Er faßte Corbett an der Schulter. »Ich brauche Euch hier, Hugh.«

»Und meine Frau braucht mich zu Hause«, entgegnete Corbett.

»Ihr habt mir Euer Wort gegeben, Sire, Ihr, Edward von England. Denkt an Euren Wahlspruch: ›Mein Wort gilt.‹«

Der König zuckte mit den Schultern. »Nun, gelegentlich mag das so sein ...« Er nahm seinen Umhang von der Stuhllehne.

»Gelegentlich ist es jedoch auch anders.«

»Wir würden alle gerne nach Hause reiten, heim zu unseren Frauen und Familien«, rief de Warrenne und schaute Corbett wie ein wütender Eber an. Der Earl hatte nie ganz verstanden, wie der König Corbetts Direktheit dulden konnte. Corbett biß sich auf die Zunge. Er hätte den Earl gerne daran erinnert, daß er auch soviel Zeit wie möglich auf Reisen verbringen würde, wenn er mit Lady de Warrenne verheiratet wäre. Er schaute den König an.

»Wann kann ich aufbrechen, Sire?«

Edward spitzte die Lippen. »Mitte April, das verspreche ich Euch, am Fest des heiligen Alphage werde ich Euch entlassen. Aber bis dahin«, Edward ging zur Tür und gab de Warrenne ein Zeichen, ihm zu folgen, »will ich, daß die Falschmünzer gefaßt sind. Außerdem will ich, daß Ihr ein Auge auf die Templer habt. Darüber hinaus gibt es über hundert Petitionen unserer guten Bürger der Stadt York. Ihr und Euer grünäugiges Schlitzohr von Schreiber Ranulf könnt Euch darum kümmern.« Der König machte, die Hand bereits auf der Türklinke, eine Pause. »Oh, und als Zeichen, daß alle Animositäten zwischen mir und dem Großmeister vergessen sind: Geht zum Weinhändler und Meisterschankwirt Hubert Seagrave. Er besitzt die größte Schenke in York ein paar Schritte von der Coppergate Lane entfernt. Bestellt bei ihm ein Faß des besten Gascogner Weins. Morgen, wenn ich das Gelübde abgelegt habe, sollt Ihr es als kleine Aufmerksamkeit von mir nach Framlingham bringen.«

Corbett drehte sich auf seinem Stuhl nach ihm um. »Und werdet Ihr auf einen Kreuzzug gehen, Sire?«