Inhaltsverzeichnis

Buch

Autor

Örtlich betäubt

Die zweite Haut

Copyright

Buch

Was bedeutet es, den jahrelangen Lebenspartner zu verlieren? Über Nacht ins politische Nichts zu stürzen - sei es durch Umstürze oder durch Intrigen? Durch Krankheit dem eigenen Tod ins Auge sehen zu müssen? Sich inmitten eines öffentlichen Skandals exponiert zu finden? Einen großen Sieg zu erringen? Eine Naturkatastrophe wie die Flut in Asien mitzuerleben? Wie lebt es sich nach einem solchen Einschnitt, der Gewissheiten hinwegfegt, Lebenspläne durchkreuzt? Zahlreiche prominente Menschen haben Michael Jürgs ihre Erlebnisse geschildert. Ihren »downfall«, die schlaflosen Nächte, Rachegefühle oder das Glück eines geschenkten Lebens. Verletzungen, die nicht heilen wollen, kommen zum Vorschein; die Lust an der Macht wird spürbar, nach der sich fast alle sehnen, die sie einmal empfunden haben. Manche Gedemütigte können sich nur noch als Opfer sehen, andere haben neue Lebensfreude entdeckt, oder die schwere Krankheit und Todesnähe haben sie Gelassenheit und die Schönheit des Augenblicks gelehrt.

Verlust, Schmerz, Krankheit, Glück, Freude - Michael Jürgs fächert einfühlsam, aber unsentimental das breite Spektrum an Gefühlen, Stimmungen, Gedanken und Bewältigungsmöglichkeiten für einen tiefgreifenden Lebenseinschnitt auf.

Autor

Michael Jürgs ist Journalist und war u.a. Chefredakteur von »Stern« und »Tempo«. Er schrieb Bestseller wie »Der Fall Romy Schneider« oder den Politthriller »Das Kleopatra Komplott«, »Der Fall Axel Springer«, »Die Treuhändler - wie Helden und Halunken die DDR verkauften«, »Alzheimer - Spurensuche im Niemandsland«, »Gern hab ich die Fraun geküßt - die Richard Tauber Biografie«. Viele seiner Bücher wurden verfilmt. Mit Angela Elis verfasste er die Streitschrift »Typisch Ossi, typisch Wessi«. Im C. Bertelsmann Verlag erscheint 2007 eine neue Biografie mit dem geheimnisvollen Titel »Eine berührbare Frau«.

Von Michael Jürgs ist im Goldmann Verlag außerdem erschienen:

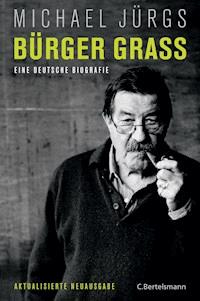

Keine Macht den Drögen. Menschen, Medien, Sensationen (15199) Bürger Grass (15291) Der kleine Frieden im Großen Krieg (15303) Typisch Ossi, typisch Wessi (mit Angela Elis, 15400)

Örtlich betäubt

Prolog. Jeder Mensch reagiert auf seine besondere Weise, wenn auf einmal nichts mehr so ist, wie es gestern noch war. Es gibt für solche Wendepunkte im Leben keine Formeln, es gibt keine Regeln, es gibt auch keine Erfahrungen von anderen, denen so etwas schon passiert ist, mit denen sich etwas anfangen ließe in dem Moment, wenn es einem selbst passiert.

Die Tage davor sind einfacher zu beschreiben, denn an denen ist etwas Bestimmtes geschehen, und das lässt sich an Fakten und Menschen entlang beschreiben:Wenn das Gerüst, das ihre Welt zusammenhielt, zerbricht und sich ihr Innerstes nach außen kehrt. Wenn sichtbar wird, was bisher verborgen war: Gefühle. Wunden. Narben. Stimmungen.

Die einen nehmen als Zufall, was ihnen widerfährt, und die anderen nur als Unfall. Manche fallen um und stehen nie wieder auf. Manche stehen danach aufrecht wie noch nie, obwohl sie gebrochen schienen. Manche schütteln sich nur kurz und machen ungebrochen einfach weiter, als sei nichts geschehen. Manche nutzen die Chance, endlich das zu leben, was sie bislang nur träumten.

Tage, die das Leben verändern: Es gibt sie bei allen Menschen, bei prominenten und bei nicht prominenten.Weil sich an solchen Tagen etwas Entscheidendes ereignete, bleiben sie unvergesslich. Die Gründe können manchmal an wichtigen, manchmal sogar an historischen Ereignissen festgemacht sein, die bei allen im kollektiven Bewusstsein verankert sind. Bei Erich Loest war es im Mai 1945 das Kriegsende und bei Marius Müller-Westernhagen der II. September 2001, als in New York das World Trade Center in Flammen aufging. Die Gründe können aber auch so persönlich und so banal sein, dass sich die Betroffenen scheuen, darüber zu reden.

Bei einem Mann war es der überraschende Moment, als ihm nachts in der Hotelbar eine Frau sagte, dass seine Zeit bei ihr abgelaufen sei. Bei einer Frau war es der Moment, als sie nach einer kurzen Reise erfuhr, dass der Mann ihres Lebens genau während ihrer Abwesenheit seiner Krankheit erlegen war.

An einem solchen Tag stirbt eine Liebe, und an einem solchen Tag endet ein Leben. An einem solchen Tag zerbricht eine große Karriere, und an einem solchen Tag beginnt ein kleines Glück.An einem solchen Tag verliert ein Mächtiger sein Amt, und an einem solchen Tag beginnt ein bislang Ohnmächtiger seinen Weg nach oben. Wer so einen Tag erlebt, wird sich bis ans Ende aller Tage daran erinnern.

Was tatsächlich mit ihnen geschehen ist, wird den Betroffenen oft erst am Tag danach bewusst. Das ergeht bekannten eben so wie normalen Menschen - wenn sie der Schock langsam verlässt, wenn Trauer über einen toten Geliebten oder eine geliebte Tote sie niederdrückt, wenn sie eine große Freude sprachlos macht, wenn sie aus der alltäglich gewohnten Bahn geworfen sind und nicht wissen, wohin das, was man Schicksal nennt, sie schleudern wird, oder wenn sie sich so leicht fühlen wie eine der weißen Wolken, die sie bislang nicht wahrgenommen haben.

So verschieden sie auch sind, die Tage danach - was sie auslöste, lässt sich beschreiben: Tod, Liebe, Krankheit, Niederlage, Sieg. Aber jeder Mensch erlebt sie anders, ein jeder geht anders mit ihnen um, ein jeder verarbeitet und verkraftet sie auf seine ganz eigene Art.

Ich musste mich bei der Suche nach den Bruchstellen im Leben von jedermann bekannten und nur mir bekannten Menschen auf eine Reise ins Ungewisse und ins Ungefähre begeben. Ich musste herausfinden, was sie vor mir - und vor sich selbst? - verbargen. Ich musste entdecken, wo sie ihre Brüche versteckt hatten. Ich musste ihnen glauben, was sie mir erzählten, selbst dann, wenn es mir unglaublich schien - ja: unglaubwürdig. Es ging nicht wie bei meinen sonstigen Recherchen in deutschen Biografien darum, was ich für wesentlich hielt. Es ging darum, was die Befragten für wesentlich hielten und was ihnen wichtig war. In fast allen Fällen war deshalb der Tag, von dem mir meine Gesprächspartner erzählten, ein ganz anderer als der, den ich bei ihnen vermutet hatte und den ich hinterfragen wollte.

Es ging auch nicht um Schuld oder Sühne, es ging um Gefühle wie Rache und Versöhnung, Liebe und Lust, Freude und Trauer, Wehmut und Wut. Die Frage an einst Mächtige zum Beispiel, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik, wer schuld daran war an dem, was ihnen passierte, und ob es ihre eigene Schuld gewesen sein könnte und ob sie hätten verhindern können, was geschah, oder ob sie nichts Besseres verdient hatten als beispielsweise den Sturz von der Macht oder die Entlassung, sollen andere beantworten - oder sie selbst für sich.

Das allein wäre schon spannend genug, aber ich wollte nicht nur etwas erfahren von Trauer und von Tod, von Niederlagen und von Verlusten. Ich suchte ebenso nach heiteren, nach leichten Momenten, nach denen ein neues Leben begann. Ich suchte nicht nur Tragödien, sondern Komödien. Auch absurd und ein bisschen schräg durfte der Tag danach gern mal sein.

Der Milliardär Konrad Henkel machte einst in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts monatelang der schönen Tochter Gabriele des Chefarztes vom Düsseldorfer Marienhospital ganz altmodisch den Hof. Es gab prächtigere Kerle als ihn, aber in seiner scheuen Art hat er ihr Herz berührt, und durch seine Schüchternheit hat er es gewonnen an einem bestimmten Tag. In Berlin hatten sie eine Ausstellung besucht, Gabriele Hünermann und Konrad Henkel. Sie übernachteten in einer Pension am Kurfürstendamm, selbstverständlich in getrennten Zimmern. Am Morgen klopfte er an ihre Tür, und als sie ihn hereinbat, küsste er sie auf die Wange. Mehr nicht.

Doch für ihn war der Kuss entscheidend.

Nun müsse er wohl, verkündete er auf dem Rückflug nach Düsseldorf, mit ihren Eltern reden. Denn in jenen Zeiten hatte noch alles eine gewisse Ordnung zu haben und so was Irrationales wie Liebe erst recht. Und tatsächlich, am Tag darauf klingelte er an ihrem Elternhaus. In der Aktentasche, die er bei sich trug, hatte er eine Flasche Champagner, denn er habe ja nicht wissen können, erzählte er mal, ob in einem Medizinerhaushalt so was vorrätig war im Falle eines Falles wie diesem. Also für einen Fall, auf den es anzustoßen galt, falls der Hausherr sein Anliegen hoffentlich absegnete.

Damit Doktor Hünermann außerdem prüfen konnte, ob er in der Lage sei, Gabriele Hünermann zu ernähren, hatte der Chemiker sogar seinen Anstellungsvertrag der Firma mitgebracht, die Henkel hieß wie er, die aber noch sein Bruder Jost leitete und die er erst übernahm, als der überraschend starb. Gabrieles Vater nickte und stieß mit Konrad Henkel an, als dieser ihn förmlich um die Hand seiner Tochter bat.

Sie selbst hat er übrigens nie gefragt.

Die Künstlerin Gabriele Henkel hat einen »privathistorischen Moment« in Erinnerung behalten. Nach einer ihrer Installationen, für die sie ebenso berühmt ist wie für ihre phantastischen Tischdekorationen, folgte sie 1991 dem Rat ihres Freundes Bob Wilson. Der Theatermagier sagte ihr, man müsse am Tag nach einer Premiere stets abreisen, ganz egal wohin. Sie entschied sich für Venedig. Dort fand ein Kultursymposium statt, und bei Tisch saß ihr der damalige Leiter der ZDF-Kultursendung »aspekte«, Johannes Willms, gegenüber. »Menschen begegnen einander, und eine nie bewusst gesäte Saat geht auf«, erklärte sie mir. Am nächsten Tag besuchten Henkel und Willms die Frari-Kirche, wo sie Tizians Altarbild »Himmelfahrt Mariä« bewunderten. Das sei ihr Tag danach gewesen, sagt sie, denn »Zufälle gibt es nicht im Leben«.

Die Spurensuche nach bestimmten Tagen im Leben bestimmter Menschen war ein spannendes Abenteuer. Am Ende traf ich sogar mich selbst.Viele haben mir auf meiner Reise in deutsche Biografien von ihrem Tag danach erzählt, und alle hatten sie eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Eine vom Tod und eine vom Abschied, eine von Macht und eine vom Machtverlust, eine vom Glück und eine von der Liebe, eine vom Ruhm und eine vom Erfolg.

Wie es halt so ist.

Ich hörte ihnen zu, und ich fragte nach. Ich hörte auf zu reden, wenn sie anfingen zu weinen. Ich schrieb auf, was sie erzählten, und ich las nach, wie es anderen ergangen war.

In der Traueranzeige von Herbert Grönemeyer für seine Frau, die vom Krebs besiegt worden war, hatte ich gelesen: »Dein Verlust sprengt alle Dimensionen,Werte, Phantasien. Der Schmerz ist Wüste voll brutalster Wucht«, womit er in hilflos großen Worten sagte, dass manche Liebe stärker sein kann als der Tod. In einem »stern«-Gespräch mit Roger Willemsen, der auch an die alles besiegende Macht der Liebe glaubt, bekannte Grönemeyer Monate später, seinen Tag danach noch immer nicht gefunden zu haben: »Ich versuche nach wie vor das Leben zu erkennen, aber es ist alles auf null gebracht, wenn nicht auf unter null.«

Die sich in ihren Freuden der Pflicht stets verhaspelnde Heide Simonis fühlte sich am 18. März 2005, dem Tag nach der verlorenen Abstimmung im Kieler Landtag, gleichfalls unter null, wenn auch aus anderen Gründen als Grönemeyer. Sie kam sich vor wie »durch die Mangel gedreht«. Weil sie aber beseelt war davon, den zu entlarven, der ihr »das Messer in den Rücken« gestoßen hatte, fand sie auch vier Wochen danach - wie sie in der »Zeit« bekannte - noch keine Zeit, sich mit ihrem Seelenheil zu beschäftigen. Sie begriff die Niederlage nicht als Ende einer Dienstfahrt, sondern als »Schuss aus dem Hinterhalt«.

Sie war örtlich betäubt.

Als sie sich noch auf der Seite wähnte, wo die Sieger stehen, nahm sie mögliche Niederlagen in der Theorie gelassen hin. Heide Simonis gab sich staatstragend, eine Eigenheit, die Teil ihres Wesens geworden war, hatte sie doch zwölf Jahre lang als Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein den Küstenstaat auf ihren Schultern getragen. In einem Beitrag für das Monatsmagazin »Cicero«, erschienen ein knappes Jahr vor ihrem politischen Aus, fand sie über einen in weiter Ferne liegenden Tag danach weise Worte: »Und dann geht es irgendwann ratzfatz, von jetzt auf gleich, und wer vorher nie einen Termin freihatte, der steht plötzlich vor einem großen freien Kalender mit leeren Tagen und fragt sich: Was soll ich denn heute und morgen überhaupt machen?«

Und dann überfiel sie aus heiterem Himmel der Tag, an dem sie sich genau dieser Frage stellen musste. Obwohl sie über andere ihrer Branche gelästert hatte - Kohl, Teufel, Biedenkopf -, die man habe vom Stuhl kratzen müssen, weil sie so fest an dem klebten, konnte auch sie nicht loslassen, antwortete in der ARD-Sendung »Beckmann« auf eine entsprechende Frage empört über die Zumutung, Carstensen das Amt zu überlassen: »Und was wird dann aus mir?« Sie hatte sich eben doch nur durch das definiert, was sie darstellte.

Es erging ihr nicht anders als vielen vor ihr, die sich plötzlich unter den Verlierern fanden. In solchen Momenten mischen sich, wie bei Herrn und Frau Jedermann,Wut und Zorn und Rachedurst und Apathie und Depression und Schuldgefühle.

Die Macht sei wie eine Frau, mit der man jede Nacht schlafen will, beschrieb ein mächtiger Mann seine politische Leidenschaft. Es war nicht Gerhard Schröder, es war nicht Joschka Fischer, es war nicht Helmut Kohl. Ein Manager erkannte, ebenso banal, dass immer die den tiefsten Fall tun, die von ganz oben kommen. Trauernde sollten selbst bestimmen, steht in einem der vielen Bücher, die Hilfe anbieten für Hilflose, wann sie über den erlittenen Verlust, welcher Art auch immer der war, reden wollen und wie lange sie schweigen wollen und ob sie überhaupt je darüber reden wollen.

Das alles sagt und schreibt sich leicht - in der Theorie.

Wolfgang Nowack, drei Jahre lang bis 2002 Planungschef im Kanzleramt, hat Erfahrungen aus der Praxis. Er hat die Macht verloren, aber aus heutiger Distanz sieht er sie selbst kritisch, wie er den Journalisten Tina Hildebrandt und Stephan Lebert in der »Zeit« erzählte: »Jeder Mächtige verliert irgendwann den Kontakt zur Realität.« Die erkennt er schlagartig, wenn ihm die Macht genommen wird. Man müsse sich von »Anfang an die Frage stellen, wie man mit Anstand den Abschied gestalten kann, sodass man nicht weinend am Schreibtisch sitzt und dem Dienstwagen nachtrauert«.

Das sagt sich post mortem - oder post festum - leichter als in dem Moment, wenn es passiert, denn da erging es ihm nicht anders als anderen, die stürzten: »Man ist dann eine Weile sehr unleidlich, was völlig idiotisch ist«, denn eine Entlassung sei auch »ein Glücksfall, man kann endlich leben«.

Mit solchen Sätzen von ihrem schönen neuen Leben haben sich in meinen Gesprächen allerdings auch viele davor zu drücken versucht, über ihre Depressionen zu reden und darauf zu antworten, wie es war, als sie in dunklen Stunden schlaflos lagen.

Irgendwann übrigens wurde mir klar, dass ich auch meinen eigenen Tag danach würde aufschreiben müssen, egal wie schwer mir das fallen dürfte. Als Ausgleich dafür, dass sich andere mir gegenüber geöffnet hatten. Ich konnte nicht so tun, als sei ausgerechnet mir noch nie passiert, wonach ich sie fragte. Machtverlust. Tod. Liebeskummer. Am Ende des Buches wird es stehen.Weil es dabei um Emotionen geht, werde ich zu mir die gleiche Distanz wahren müssen wie zu denen, die ich sonst so beschreibe.

Den CDU-Politiker Christoph Palmer stürzte eine simple Ohrfeige ins wahre Leben. Die hatte er am Abend des 24. Oktober 2004 seinem Parteifreund Joachim Pfeiffer gegeben. So etwas kommt schon mal vor in gelöster Stimmung beim Viertele. So etwas darf allerdings einem Minister, Chef der Staatskanzlei in Baden-Württemberg, nicht passieren. Ein Mann wie er, der über andere herrscht, muss sich beherrschen können.Weil er das zumindest ein einziges Mal nicht konnte, sodass er auffällig wurde und dem Kollegen Pfeiffer tatkräftig übel nahm, dass der für den Teufel-Nachfolger Günther Oettinger vehement Partei ergriff, verlor er die Contenance.

Und am Tag danach sein Amt. Er gibt zu, einen »solchen Sturz« noch nie erlebt zu haben. Es geschah früh, was ihm passierte. Palmer ist zweiundvierzig Jahre alt, als er fällt. Er fällt weich und findet sofort einen hoch bezahlten Job in der Wirtschaft.

Ich hatte von denen gelesen, die sich an ihrem Tag danach mit eiserner Disziplin vor dem Nichts retteten, indem sie nach außen so taten, als sei nichts weiter geschehen. Als hätte man ihnen im Betrieb nur eine andere Stelle angewiesen.

Justizministerin Herta Däubler-Gmelin musste 2002 nach einem einzigen Satz, in dem sie missverständlich leichtfertig Hitler mit Bush verglich, ihren Lebenstraum begraben - Einfluss zu nehmen, zu gestalten, wichtig zu sein. Kollege Walter Riester, der als Arbeitsminister Wolfgang Clement weichen musste, flüchtete in die Rolle eines braven Parteisoldaten, der an dem Platz seine Pflicht erfüllte, an den er gestellt wurde. Der Herr hatte ihm ein Amt gegeben, der Herr hatte es ihm genommen, in dem Fall war es Herr Schröder, so sei nun mal der Lauf der Welt.

Im Verlieren steckt, richtig betrachtet - aber diese Betrachtung ist ebenfalls wohlfeil -, immer ein Sieg.Wer alles verloren hat, dem kann nichts mehr weggenommen werden. Janis Joplin, eine Sängerin meiner Generation, nannte das in ihrem Song, den wir immer noch auswendig singen können: Freedom is just another word for nothing left to lose, und das schien uns logisch.

SPD-Mahner Erhard Eppler fühlte sich in diesem Sinne am Tag nach seinem unfreiwilligen Ausscheiden aus dem Kabinett Helmut Schmidt als »befreiter Verlierer«. Helmut Kohl agierte, wie mir Norbert Blüm erzählte, gelassen und souverän, als ihm Gerhard Schröder 1998 die Macht abnahm, wurde erst wieder zu einem Rach- und Machtsüchtigen, als ihn seine selbst verursachte Spendenaffäre ereilte. Friedrich Merz, kalt entmachtet von Angela Merkel, wirkt seit seiner Niederlage menschlicher, sympathischer, lockerer. Gregor Gysi brauchte zwei Herzinfarkte und eine Hirnoperation, um »nicht mehr korrumpierbar zu sein« durch die Macht, wie er in der »Süddeutschen Zeitung« erklärte: »Ich habe verstanden, was Verlust bedeutet.« Die Einsicht hielt allerdings nicht lange vor. Wenige Monate danach schloss er sich mit seinem Herzensfreund Oskar Lafontaine zu einem Linksbündnis zusammen und ging wieder ins Rennen um die Macht.

Wolfgang Schäuble lag am 12. Oktober 1990, querschnittgelähmt von den Schüssen des Attentäters, dem Tod viel näher als dem Leben, auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Das war sein Tag danach. In seiner kühlen Art bezeichnete er sich, als er im Rollstuhl wieder mitspielte im Machtpoker, Sisyphos gleich, gleichwohl als einen glücklichen Menschen, weil man eben nicht in allen Situationen »nach Sinn und Gerechtigkeit« fragen dürfe. Auch nicht in den Situationen, als er trotz bester Chancen auf einen Wahlsieg von seinem Kanzler Kohl demontiert wurde, weil der in ihm nicht den Nachfolger sah, sondern den Konkurrenten. Auch nicht, als ihn im Laufe der Spendenaffäre Kohls seine eigene Affäre ereilte - läppisch verglichen mit der des anderen - und die von seinen Gegnern eiskalt benutzt wurde, ihn politisch kaltzustellen.

Renate Piller, die letzte Frau an der Seite des mächtigen Franz Josef Strauß, ist am Tag danach nicht nur von den Kindern ihres verstorbenen Geliebten eigenen Angaben zufolge tief verletzt worden, weil die vor der Beerdigung von ihrem Kreuz mit roten Rosen die Schleife »In stillem Gedenken, Deine Renate« abrissen und den letzten Gruß in einer Ecke versteckten. Sie verlor in München sogar ihren Job, weil sie nach Meinung ihres Chefs für die Tätigkeit einer PR-Frau in der Öffentlichkeit als nunmehr selbst im Scheinwerferlicht stehende Person nicht mehr tragbar sei.Viele Tage danach fand sie zum Glück, heiratete einen Arzt, den das einst heimliche Leben seiner Frau im Schatten der Macht nicht interessierte.

Die Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger sagt an einem Freitag ihrem Freund, dass ihre einst unsterblich scheinende Liebe gestorben ist. »Wenn was vorbei ist, muss es rigoros beendet werden, und das bedeutet, alle Fäden abzuschneiden.« Sie packt ihre Koffer - mehr braucht sie nicht, denn sie hat bei ihrem jetzt nicht mehr geliebten Geliebten gewohnt - und fährt zu einem TV-Auftritt nach Frankfurt. Ihr Tag danach aber ist erst der Sonntag. An dem Tag kommt sie in Berlin an und weiß auf den ersten Blick, dass sie angekommen ist. »Die Stadt passte zu mir.« Sie ist gerade sechsundzwanzig geworden und hat beschlossen, dass es höchste Zeit ist, erwachsen zu werden. München war Jugend, jetzt beginnt das Leben.

Als sie noch jung war, etwa sechs, sieben Wochen vor diesem Sonntag, hat sie in Berlin die Silvestergala für Sat1 moderiert.Von der Bühne am Brandenburger Tor schaute die »blondes Gift« genannte Barbara auf eine Million jubelnder Menschen und dachte, da sie ja noch jung war, nur: Wow, hier muss ich hin. Nun, Ende Februar, war sie da, legte sich Rachmaninovs Klavierkonzert Nr. 4 in den Rekorder des geliehenen Autos, fuhr mit der Musik, die ihr die liebste ist, durch die große Stadt, fand schon zwei Tage später eine Wohnung, eine eigene, die sie nicht mehr so einfach am Ende einer Liebe mit dem Koffer in der Hand verlassen konnte, und hatte ihre Heimat gefunden.

»Es fällt mir schwer«, schrieb mir Friede Springer, »offen über meine Gefühle zu sprechen. Ich muss dann weinen..., wenn ich über die Zeit rede um den 22. September 1985, den Todestag von Axel.«

Sie sitzt tagsüber am 21. September 1985 am Bett ihres schwer kranken Mannes im Berliner Marienkrankenhaus, wie sie irgendwann notierte. Ein Student der Zahnmedizin übernimmt die Nachtwache, als sie am späten Abend nach Hause fährt, in dieVilla Tranquilitati auf Schwanenwerder. Axel Springer hat sie gebeten, ihm morgen ein bestimmtes Buch zu bringen. »Ein Schreck durchfuhr meinen Körper«, als sie am Tag danach sein Zimmer betritt, »ich wusste beim ersten Blick, dass Axel diesen Tag nicht überleben würde.« Sie zeigt ihm, was sie ihm mitgebracht hat, und liest ihm die Losung des Tages aus dem Johannes-Evangelium vor: »Ich bin die Auferstehung und das Leben.Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.«

Kurz darauf hört sein Herz auf zu schlagen. Fr iede Springer schreit, klingelt nach den Ärzten. Die kommen und schicken sie raus. Im Schwesternzimmer bricht sie zusammen und weint. Eine junge Türkin, so berichtet sie, habe sie in die Arme genommen und getröstet.Auf der Intensivstation versuchen die Mediziner alles, um den Verleger aus dem Koma zu reißen.Vergebens. Seine Frau bleibt bei ihm, bis »sein Atem ganz langsam zu Ende ging, bis sein Leben verhauchte«. Ihre Tage danach vergehen nicht.

Man brauche, hat mir Anna Augstein gesagt, mindestens das Trauerjahr, nämlich den Rhythmus der Jahreszeiten. Erst als alle vier Jahreszeiten vorbei waren, die sie allein durchleben musste, und sich dabei erinnerte - was haben wir vor einem Jahr im Frühjahr gemeinsam gemacht und was im Sommer, was im Herbst und was im Winter? -, erst dann beginnen ihre eigenen Tage danach.

Man könne, erzählte mir Lothar de Maizière, durch die Macht mehr verlieren als durch den Verlust der Macht. Das lässt sich bei ihm konkret in Zahlen ausdrücken. Am Tag nach der Einheit, am 4. Oktober 1990, fühlte er sich nicht nur erleichtert, er war tatsächlich leichter. Denn bei Amtsantr itt hatte er fünfundsechzig Kilogramm gewogen, und als Helmut Kohl das gesamte Vaterland übernahm, nur noch zweiundfünfzig. Darüber kann der erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR heute herzlich lachen.

Man dürfe, erklärt mir Norbert Blüm, sich nicht so wichtig nehmen. Wer nie vergisst, dass die Macht eine Geliebte auf Zeit ist, die sich irgendwann einem anderen in die Arme werfen wird, kann vom Ende der Beziehung nicht umgeworfen werden.

Man hält sich fest, sagt Rudolf Scharping, am Gefühl, nicht alles falsch gemacht zu haben. Man sucht sich einen Fixpunkt, an den man sich klammern kann, wenn alles unter einem wegbricht. Bei ihm war es ganz banal das Fahrrad, auf dem er sich im Kraftraum die Wut und die erlittene Demütigung wegstrampelte. Und gar nicht banal der Gedanke an seine damals im Sterben liegende Mutter. Am Tag, an dem sie beerdigt wurde, schwemmten seine Tränen die anderen Tage weg.

An ihrem Tag danach war er frei.

Mit Rudolf Scharping beginnen meine Beschreibungen von höchst unterschiedlichen Menschen und ihren Tagen danach. Es sind Geschichten vom Verlust der Macht und dem Ende einer Liebe, vom schnellen Tod und von einem neuen Leben.

Die zweite Haut

Rudolf Scharping. Der Mann ist ehemalig, aber beim ersten Blick wirkt er einmalig. Also ungebrochen aufrecht. Auf den Mienen der Gäste im Restaurant steht eine stumme Frage. Ja, er ist es. Rudolf Scharping. Beim zweiten Blick wirkt er immer noch wie der, den sie kennen aus dem Fernsehen. Also von zu Hause.

Dass er nicht durch Zufall frei ist heute Abend, sondern abends frei hat, wann immer er frei haben will, lässt sich auch nur an Äußerlichkeiten festmachen. Früher hätten ein paar Damen und Herren vom Personenschutz des Bundeskriminalamtes das Berliner Lokal inspiziert, ihrem Minister erst dann erlaubt, sich zu setzen, wenn ihnen die Lage sauber schien, und sich zu seiner Sicherheit unauffällig auffällig an Nachbartischen verteilt. Früher hätte ihm noch vor der Suppe einer das Handy gereicht, falls ihn zum Beispiel der Kanzler zu sprechen wünschte, sein damaliger Chef Gerhard Schröder. Oder Donald Rumsfeld, sein damaliger Kollege aus Washington.

Heute kommt Rudolf Scharping ohne Begleiter aus, trägt seinen Aktenkoffer selbst, und wenn sein Handy klingelt, ist es seine Frau Kristina. Er sagt etwas, das wie Schatz klingt, redet Privates, schaltet danach auf Mailbox und studiert lustvoll vorfreudig die Karte mit dem Angebot offener Rotweine. Die Kellnerin lächelt ihn an, will später ein Autogramm, er lächelt zurück, will jetzt einen Aschenbecher.

Der neue sieht aus wie der alte Scharping. Der vermittelte selbst in Gefahr und Not eine ruhige Gelassenheit, die ihm als angeblich leider nun mal angeborene Bräsigkeit statt als Ausdruck gelassener Ruhe ausgelegt wurde. Die Zeit, da er im Berliner Politodrom als Tolpatsch vorgeführt wurde und die Zirkusarena der Strippenzieher, Intrigenreiter, Sprachjongleure verlassen musste, hat er nicht vergessen, aber verarbeitet.

Wirklich?

Rudolf Scharping betont, dass er seine politische Zukunft hinter, ein Leben aber noch vor sich hat.Auf eine Kandidatur für den nächsten Bundestag hat er verzichtet. In einem Brief an den Partei- und Fraktionschef Franz Müntefering »mit freundlichem Gruß, trotz einiger Wut und vielem Zorn, Dein Rudolf« betont er allerdings, dass er sich »weiterhin gern in unserer Partei für eine gute sozialdemokratische Politik« engagieren wolle, aber »nicht mehr im Deutschen Bundestag«.

Als Bestätigung für seinen inneren Frieden verbreitet er gelassene Fröhlichkeit. Für seinen gefühlten Zustand benutzt er das Wort »seelenruhig«.Aufkommende Zweifel daran schluckt er erst weg, dann bricht kurz jenes bekannt dröhnende Scharping-Lachen durch den Zigarettenrauch. Seine Augen jedoch spielen manchmal noch nicht mit, die hat er nicht immer unter Kontrolle. Die erinnern noch an die Augenblicke der Leere.

An die Tage danach.

Davon gab es gleich mehrere im Leben von Rudolf Scharping. Auf einen einzigen Tag danach will er sich nicht festlegen, erst recht nicht festlegen lassen. Aber das hat für diese biografische Spurensuche auch Vorteile.Weil es mehrere sind, müssen sie nicht chronologisch erzählt werden. Einkreisen ließen sich die Brüche wenigstens, immerhin, auf drei Tage, einen Tag im Herbst 1995, einen im Sommer 2000, einen im Juli 2002.

Darüber zu diskutieren, wie die hätten vermieden werden können und wer letztlich die Schuld an Ereignissen trägt, die zum Erleben solcher Tage führten, und ob es immer nur die anderen waren, die ihm ein Bein stellten, oder ob sich der Genosse Rudolf, in seiner Art bekannt aus Funk und Fernsehen, mitunter auch selbst eins gestellt hat, ist müßig. Weil in der Politik wie in der Liebe gilt, glücklich ist, wer vergisst. Doch um den neuen Rudolf Scharping zu begreifen, so wie er den alten versteht und logischerweise auch von anderen verstanden werden will, lässt sich Vergangenheit nur bewältigen, wenn er sie erzählt, aus seiner ganz persönlichen Sicht.

Als Sündenbock.

Manager oder Politiker, denen nach selbst verschuldeten oder angeklebten Skandalen die beim Aufstieg nach oben erworbene dicke Haut abgezogen wurde, standen beim öffentlichen Abstieg am Ende nackt in der Öffentlichkeit. Alle Verletzungen waren plötzlich sichtbar.

Scharping sah danach immer noch aus wie Scharping. Er besaß unter der marktgerechten noch eine eigene Haut, eine zweite. Die hatte er mit seiner als Leidenschaftslosigkeit bezeichneten Gelassenheit verborgen. Sie rettete ihn an jenen Tagen, die danach kamen. Übertragen ins sichtbar Alltägliche bedeutet das Bild von der zweiten Haut, dass er deshalb in sich ruht, weil er den festen Platz in seiner Weltordnung nicht verloren hat und sich nichts zuschulden kommen ließ. Scharping kann mit seiner unbewältigten Vergangenheit so gut leben wie mit der von ihm angeblich bewältigten.

Schäuble zum Beispiel, den die CDU fallen ließ, ist ein anderer Fall. Der hat fast alles in sich hineingefressen, hat sich öffentlich nie so recht einen befreienden Blick zurück im Zorn erlaubt, immer nur zwischen den Zeilen. Sogar in seinem Buch »Mitten im Leben«. Einmal nur blickte er nach oben und machte eine ohnmächtige Geste, als er in einem Fernsehinterview von dem sprach, den er für den Schuldigen an seinem Fall hält. Das geschah in seinem Büro in Berlin, und über dem lag das von Helmut Kohl, mit dem er schon lange nicht mehr spricht.

Wolfgang Schäuble hasst Mitleid. Eigentlich hat er auch keines verdient, denn seine Zukunft verlor der vorzeigbare Intellektuelle der CDU nicht nach großem Kampf in einer großen Schlacht. Er hatte sich stattdessen in das scheinbar unabwendbare Schicksal gefügt, sich nicht gewehrt gegen Angela Merkels Lust auf Macht und gegen Kohls Lust, an der eigenen Macht festzuhalten. Schäuble wollte seiner CDU, deren Vorsitzender er kurzfristig mal sein durfte, nicht durch öffentliches Wehklagen schaden, lautete auf Nachfragen seine bewusst kühle Antwort.

Insofern ist sein Verhalten ähnlich dem Scharpings, der sich, als sein Fall begann, an der Partei festhielt, der er seinen Aufstieg zu verdanken hatte. Die Geschichte der Sozialdemokratie, die ja auch eine von vielen Niederlagen ist, gab ihm die nötige Kraft, die eigene Niederlage zu verkraften. Seit ihn Parteifreunde aus der SPD abrupt fallen ließen, hat er allerdings zu Kollegen aus anderen Fraktionen engere menschliche Beziehungen als zu vielen Genossen.

Gegen Schäuble zu gewinnen, sagt er beim zweiten Glas Rotwein, wäre 1998 viel schwerer geworden, als Helmut Kohl zu besiegen. Denn ihren besten Slogan, der die herrschende Stimmung im Volk traf, sechzehn Jahre Kohl sind genug, hätten die Sozialdemokraten auf den Müllhaufen werfen können. Es lagen in der Wahlkampfzentrale keine Alternativplanungen in der Schublade, falls die CDU in einem letzten Schachzug vor dem Matt den Mann im Rollstuhl gegen Schröder aufgeboten hätte, doch dann half Kohl den »Sozen« ein letztes Mal, demontierte auf dem CDU-Parteitag seinen Kronprinzen, stellte sich selbst noch einmal auf und an die Spitze und lieferte so der SPD die besten Argumente.

Die wirkte einig im Vergleich zu den zerstrittenen CDU-Granden. Zu jener Zeit wurde den Wahlbürgern ein dynamisches Trio, sich in Not und Gefahr und im Alltag sowieso treu verbundene Freunde, bei Versammlungen und in Wahlanzeigen verkauft. Die drei schritten allerdings nur aus einem Grund so auffällig Seit’ an Seit’, weil sie ein vorläufig gemeinsames Ziel hatten, nur das verband sie. Dem Ziel namens Macht am Rhein ordneten sie ihre höchsteigenen Ziele unter. Auf der einen Seite die zerrissene CDU, auf der anderen die neue Kraft jüngerer, wenn auch nicht junger Männer, die unverbraucht wirkten. Auf dem Weg zum Ziel belauerte jeder den anderen, waren sich Gerhard Schröder und Rudolf Scharping und Oskar Lafontaine in gegenseitiger Abneigung von Herzen verbunden.

Das hatte Gründe, die bei jeder passenden Gelegenheit ausgeplaudert wurden. Natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, das alle je nach Bedarf brachen. Lafontaine hielt sich für den besseren Kanzler und verzieh Schröder nie, dass er ihn taktisch klug ausgebremst hatte. Schröder misstraute Scharping, der als möglicher Nachfolger bereit stand, falls er es nicht schaffte. Scharping hatte mit beiden Erfahrungen gemacht, nach denen weniger gelassene Männer deren Nähe in Zukunft gemieden hätten. Scharping wiederum kann sich genau daran erinnern, im Niedersachsen-Wahlkampf 1998, den Schröder alles riskierend zur Entscheidung darüber gemacht hatte, ob er oder Oskar Kandidat werde, den kommenden Sieger bei einem Abendessen in dessen Dachwohnung in Hannover, das Doris Schröder zubereitet hatte, vor dem unberechenbaren, machtgierigen Lafontaine gewarnt und ihm gegen den seine Unterstützung zugesagt zu haben.

Was die drei unterschied von den anderen drei aus der anderen Generation - Helmut Schmidt und Herbert Wehner und Willy Brandt -, ist deshalb mit einem Satz zu erklären. Die mochten sich zwar auch nicht, aber sie waren sich einig, darüber zu schweigen, um die Einheit der SPD nicht zu gefährden.

Geschichte wird von Siegern geschrieben. Übrig blieb Schröder. Er lebt mit dem Hass der beiden anderen, und er kann sich deren Freude vorstellen, wenn er kippt.Vor allem Oskar Lafontaine, der in gewohnter Selbstverliebtheit alles tat, um Gerhard Schröder zu stürzen, der die Partei verriet, ohne deren Hilfe er vielleicht Abt in einem saarländischen Kloster geworden wäre, gebärdet sich als Rächer der Entrechteten, während Rudolf Scharping in dem ihm selbstverständlichen Anstand der SPD treu blieb.

Er gibt auch neidlos zu, dass nur einer die Wahl 1998 hatte gewinnen können, der Machtmensch aus Hannover. Im Laufe der Jahre, die dann kamen, habe Schröder aber den Bezug zur Wirklichkeit verloren, sei fast ein Autist, schlimmer, als sein Vorgänger im Kanzleramt es je war, denn bei Kohl funktionierten wenigstens noch die Kontakte in die eigene Partei. Für Lafontaine hat er nur Verachtung übrig. Mit dem würde er nicht einmal mehr dann reden, wenn sich die beiden auf einem nächtlich verwaisten Bahnhof treffen würden und nur Oskar wüsste, wann der nächste Zug geht und in welche Richtung.

Mit Schröder ist die Rechnung noch offen. Zwischen zwei Zigaretten hängt unausgesprochen Sehnsucht nach Rache. Als sie sich mal im Fahrstuhl im Willy-Brandt-Haus in Berlin trafen, ein Jahr nach seiner Entlassung, rein zufällig, weil beide den wartenden Journalisten entkommen wollten, ließen sich ein paar Worte nicht vermeiden. Wir müssen mal miteinander reden, Rudolf, hatte Schröder etwa sinngemäß gesagt, bevor sie oben ankamen, und angeordnet, zu seiner engsten Vertrauten gewandt, mach mal einen Termin aus, Sigrid. Dabei blieb es. Nie wieder hat Scharping etwas von Frau Krampitz oder gar vom Kanzler selbst gehört, und er selbst hat natürlich nicht nachgefragt.

Zum letzten Mal hatte Rudolf Scharping am 19. Juli 2002 seine alte Haut zu Markte getragen, als er sich vor der angetretenen Ehrenformation der Bundeswehr gerade machte, die ihm zum Abschied den Großen Zapfenstreich blies. Fackeln flackerten im kühlen Abendwind, der den versteinerten Gast frieren ließ. Um die Mittagszeit war er als Verteidigungsminister entlassen worden, hatte vor dem Mikrophon noch einen typischen Scharping zum Abschied gegeben: »Ich verlasse mein Amt mit erhobenem Haupt und geradem Rückgrat« und sich mit diesen Worten abgesetzt in sein Büro. Er hatte dort Ordnung geschaffen, damit sein Nachfolger Peter Struck ohne Verzug mit der Arbeit beginnen konnte, Persönliches in Kisten gepackt, sich von den engsten Mitarbeitern verabschiedet und im gepanzerten Dienstwagen das Ministerium verlassen, Ausfahrt zum nächtlichen Auftritt.

Die Art, in der Bundeskanzler Gerhard Schröder das Ende der Karriere Scharpings in einer Dreißig-Sekunden-Erklärung mitteilte, empfanden auch führende Militärs als unangemessen und hatten deshalb darauf bestanden, ihrem Minister am Abend beim Zapfenstreich die letzte Ehre als ihrem Oberbefehlshaber zu erweisen. Wäre es nach Scharping gegangen, hätte er sich lieber ohne Tamtam von der Macht verabschiedet.

Aber es war wie so oft in seiner Laufbahn nicht danach gegangen, was er wollte, sondern danach, was von ihm verlangt wurde. Rudolf Scharping nahm stets hin, was auf ihn zukam, vergrub sich quasi über Nacht in neue Aufgaben. In seiner Amtszeit als Bundesverteidigungsminister hatte er ein paar Affären zu überstehen, die er nicht unbedingt anderen anlasten konnte: Indiskretionen zu geplanten Militäreinsätzen, private Mallorca-Flüge mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr oder jene denkwürdigen Planschefotos in der »Bunten« im Sommer 2001, fast genau ein Jahr vor seiner Entlassung als Bundesminister der Verteidigung.

Eigentlich hatte er dieses Amt nie haben wollen, war nur Partei- und Staatsräson gefolgt, die es angeblich zwingend nötig machten, dass er es mache. In diesem Fall hatte die Pflicht einen Namen, und der lautete Oskar Lafontaine. Nach dem Wahlsieg der SPD 1998 bestand der damals noch Große Vorsitzende darauf, dass sich Scharping in die Disziplin des Kabinetts einbinden ließ. Die vom Genossen Rudolf in der Opposition vier Jahre lang straff geführte SPD-Fraktion hätte ihren Vordermann lieber behalten, denn im parlamentarischen Alltag machte ihm keiner was vor. Da war er wirklich mächtig, weil er von dem, was er tat, etwas verstand und sich nichts vormachen ließ.

Lafontaine aber wusste, warum er Scharping lieber neben sich am Tisch des Kanzlers haben wollte, in seinem Blickfeld, statt im Parlament gegenüber. Rudolf hatte mit ihm noch eine Rechnung offen, und falls Scharping SPD-Fraktionschef geblieben wäre, hätte es viele Möglichkeiten für ihn gegeben, diese zu begleichen. Eine solche Chance auf einen überraschenden Gegenschlag hatte er als Minister nicht. Lafontaine selbst hätte so gehandelt nach dem alttestamentarischen Prinzip Auge um Auge, und weil er es für ganz normal hielt, im politischen Geschäft bei Gelegenheit zurückzutreten wie bei einem Revanchefoul im Fußball, traute er seine Charaktereigenschaft auch dem anderen zu, der vor ihm SPD-Chef gewesen war.

Eine von zahlreichen Fehleinschätzungen Lafontaines. Ein begnadeter Menschenfänger, der selbstgefällige Populist, aber kein Menschenkenner. Rudolf Scharping ist viel sozialdemokratischer als der sich auf die Werte der Sozialdemokratie bloß berufende Ex-Sozialdemokrat aus dem Saarland. »Ich habe immer die Erfüllung meiner Aufgaben über mein persönliches Interesse gestellt.«

Koste es ihn, was es wolle. Das Amt. Die Macht. Den Kopf. Schlichte Gemüter nennen ihn deshalb einen Parteisoldaten, aber so simple Bezeichnungen werden Rudolf Scharping nicht gerecht. Hätte es im Laufe der deutschen Geschichte mehr Soldaten seiner Art gegeben, wäre dem Land wohl mancher Krieg erspart geblieben. Und ein job hopper? Wäre er das, hätte Scharping wohl schon im Frühsommer 1999 das Angebot von US-Präsident Bill Clinton und Bundeskanzler Schröder angenommen, ihn als nächsten NATO-Generalsekretär vorzuschlagen.

Auch aus diesem Selbstverständnis heraus gab es von seinen Tagen danach gleich zwei, die mit dieser Solidarität zu tun haben. Ein Tag passt nicht in das politische Koordinatensystem des Rudolf Scharping, ist allerdings in der Konsequenz, die er danach gezogen hat, der persönlichste.

Es war der Tag danach, der seine private Haut betraf. Aufgewacht ist er da auf der Intensivstation einer Klinik. Dort hatten sie den passionierten Radrennfahrer als Notfall eingeliefert, nachdem er schwer gestürzt war. Scharping fuhr ohne Helm. Das war sein Pech.Aber seine Leibwächter rasten mit ihm bergab. Das war sein Glück. Man könnte also kalauern, wie gut, dass er noch nicht gestürzt war, als er stürzte. Denn ohne Ministeramt hätte er sich bestimmt allein auf Tour gemacht, und dann hätten sie ihn wahrscheinlich erst gefunden, wenn es zu spät gewesen wäre. Überhaupt hat es sich nur um Zentimeter gehandelt, sagte ihm der behandelnde Arzt, ein paar Zentimeter zwischen einer schweren und einer tödlichen Verletzung am Kopf.

An diesem Tag hat er, dem Tod entwischt, sein Leben neu geordnet. Hat endlich einen längst fälligen Entschluss gefasst, sich nicht mehr vor den Konsequenzen gedrückt und lieber in Arbeit geflüchtet. Rudolf Scharping trennte sich von seiner Frau Jutta, oder sie sich von ihm, wie immer man das sehen mag. Der erste Tag danach war der erste Tag davor. Das war schmerzlich, aber es ging ihm nach dieser Operation besser. Sein neues Leben mit der neuen Frau hat ihn aus der emotionalen Erstarrung befreit, die er viel zu lange für normal gehalten hatte, für den Preis, den er für die Macht zu zahlen hatte. Das passierte im Juli 2000, die Scheidung allerdings zog sich über drei Jahre hin, dann erst hatten sie sich von allem getrennt, was sie verbunden hatte.

Die emotionale Befreiung wurde in einem gemeinsamen Auftritt des neuen Paares Pilati/Scharping beim begnadeten Kuscheltalker Alfred Biolek öffentlich, dann im Sommer 2001 noch öffentlicher. Der neue Scharping, zwar ohne Bart, aber sonst in den Augen der Öffentlichkeit ganz der alte SPD-Genosse, sah dabei aus wie ein verliebter Jedermann. So benahm er sich auch. Als in der »Bunten« jene Fotos erschienen, die ihn jauchzend und tollend und locker beim Haschmich-Spielchen mit Lebensgefährtin Kristina in einem Pool auf Mallorca zeigten, begann sein langes politisches Sterben. Poolspiele gehörten sich nicht in Zeiten des Krieges, wirkten verheerend beim deutschen Heer im Kosovo und machten den Prototypen des ernsthaften Politikers zur Lachnummer in der veröffentlichten Meinung.

Ein Fehler sei es gewesen, sagt er rückblickend, eher trotzig als reuig, aber eben ein Fehler, die für den Abdruck vorgesehenen Fotos sich nicht genauer angeschaut und bei manchen Nein gesagt zu haben. Auf dem Fax, mit dem sie ihm übermittelt worden waren nach Mallorca, war allerdings nur schwer etwas zu erkennen.

Was neue Lieben betrifft, musste er sich zumindest im Kabinett nicht rechtfertigen oder verspotten lassen. Da saßen zu viele im Glashaus. Auch sein Kanzler. Der sprach mit saurer Miene davon, es werde im Fall Scharping mit Kanonen auf Spatzen geschossen, tobte allerdings hinter verschlossenen Türen über den angeblich Liebestollen und ließ sich öffentlich zu dem Satz hinreißen: »Ich werde mit ihm reden«, was in diesen Kreisen einer Abmahnung gleichkam.

Langzeitwirkungen dieses kurzfristigen Abtauchens in eine bunte Glitzerwelt, die er stets mied, hatte der Minister nicht bedacht, oder er hatte sich falsch beraten lassen. Die leichtfüßige »Bunte« hätte man vielleicht vergessen, doch als ihn der »Spiegel« planschend in einem umgedrehten Stahlhelm, die Fotos der »Bunten« frech benützend, auf dem Titel vorführte mit den Zeilen »Scharping bedingt abwehrbereit«, stand fest, beim nächsten Selbstschuss ins Knie würden ihm von seinen Parteifreunden beide Beine amputiert.

Ein Jahr später war es so weit. Auslöser diesmal eine Rechnung über 54000 Mark, ausgestellt bereits im März 1999, bezahlt vom PR-Berater Moritz Hunzinger. Die war jetzt nicht zufällig aufgetaucht. Für diese Summe hatte sich Scharping, der äußerlich dem alten Ego entkommen wollte, in einer Frankfurter Boutique angeblich neu eingekleidet oder einkleiden lassen. Der Verteidigungsminister musste außerdem zugeben, von Hunzinger 1998 einen Betrag von 80 000 Mark und im Jahr darauf weitere 60 000 Mark erhalten zu haben. Die 80 000 Mark erklärte er als Abschlag für eine spätere Veröffentlichung seiner Memoiren, die 60 000 Mark als nachträglich überwiesenes Honorar für drei Vorträge auf Veranstaltungen Hunzingers in den Jahren 1996 bis 1998. Alles noch vor seiner Zeit als Minister, also legal.

Aber ein Rüchlein waberte in der Luft, und es blieb über ihm hängen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zumindest wegen Steuerhinterziehung. Als die Ermittlungen mangels strafrechtlicher Relevanz Jahre später eingestellt wurden, stand Scharping bereits auf dem Abstellgleis.

Dass auf der ominösen Liste auch alles verzeichnet war, was sich Hunzinger für den Eigenbedarf gekauft hatte, dass Scharping seinen Anteil daran sofort an Hunzinger überwies, dass er sogar »die Rechnung nie erhalten« hat, sich also nichts schenken ließ, hätte er zwar belegen können. »Aber das interessierte da schon keinen mehr.« Und er fügt hinzu: »Alle meine presserechtlichen Möglichkeiten habe ich gegen den ›stern‹ durchgesetzt. Die Steuerbehörde hat mir später eine saubere Weste bestätigt. Und der bekannte Frankfurter Staatsanwalt Schaupensteiner hat es abgelehnt, Ermittlungen einzuleiten. Nimmt man das Getöse weg, dann war sachlich nichts dran an den ganzen Vorwürfen.«

Schröder hatte anfangs zum Genossen Rudolf gestanden, sogar noch gelacht über die Kleider-Kampagne, die später seinen Sturz verursachte. Scharping war zwar bei Hunzingers Veranstaltungen aufgetreten. Aber solche Auftritte gegen gutes Honorar absolvieren viele Politiker, ist alles legal, solange es versteuert wird, aber zu einem anständigen Sozi wie Scharping, bis dahin nur in der Wolle gefärbt, aber nicht in Schurwolle, passte das nicht. Er verlor sein Image und sein Gesicht, denn beides war bisher deckungsgleich gewesen.

Der »stern« hatte zu den Vorwürfen per Fax ein Dutzend Fragen eingereicht, dem Adressaten Schar ping ein Ultimatum gestellt, Antworten bis Montagnachmittag erbeten. Das ließ er verstreichen, wollte sich anhand der Aktenlage, die er nicht im Kopf hatte, erst genau informieren und danach in Ruhe antworten. Genau so war es mit Gerhard Schröder abgemacht, der in einem sonntäglichen Gespräch am Telefon - »so laut, dass es Kr istina mithören konnte« - seinem Rudolf die Treue versprochen hatte, also zu ihm zu halten. Scharping ist heute davon überzeugt, dass er schon damals »entschlossen war, denVorwand zu nutzen«, also seinen Verteidigungsminister zu entlassen.

Ob man das gemeinsam durchstehen könne, ob Scharping von sich aus zurücktreten solle, nicht etwa, weil er sich einer Schuld bewusst war, sondern aus Solidarität mit seiner Partei, um ihr nicht zu schaden. Doris hatte gekocht, Scharping aber nichts gegessen. Er litt noch unter den Folgen einer Hepatitis, die er sich auf einer Urlaubsreise in Ägypten eingefangen hatte, und musste strengste Diät einhalten.

Die ganze Kampagne um Anzüge, Socken, Mäntel,Vorträge war banal, das waren lächerliche Kleinigkeiten für einen Mann, der nicht irgendwer war, sondern ein wichtiger Minister, auf dessen Befehl zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten zu einem Auslandseinsatz geschickt wurden. Der als unbestechlich und anständig galt. Der als Nachfolger gehandelt wurde, falls Schröder es doch nicht mehr hinkriegen würde, denn die Umfragen in jenem Sommer vor der Wahl 2002 sahen bis zur Flut im Osten und dem Nein zum drohenden Irakkrieg bitter aus.

Scharping konnte sogar eine eindrucksvolle politische Vergangenheit vorweisen: Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kanzlerkandidat der SPD, Oppositionsführer, Chef der Sozialistischen Internationalen und Vorsitzender der traditionsreichen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. In der Funktion hatte es ihn schon einmal kalt erwischt.War ihm schon einmal ein Tag danach passiert. Das war im Hinblick auf seine Beziehung zur SPD der wichtigere.

Ein Freitag. Scharping saß, wie es sich für denVorsitzenden der SPD-Fraktion gehörte, an diesem 17. November 1995 frühmorgens in seinem Büro in Bonn. Damals noch die kleine Hauptstadt des großen Deutschland. Seine dreizehnjährige Tochter Julia rief ihn an. Papa, fragte sie, Papa, kannst du mich mal mit dem Oskar Lafontaine bekannt machen?

Ja, ja, kann ich, aber warum willst du den treffen?

Papa, fragte sie weiter, ohne auf seine Frage zu antworten, kannst du auch dafür sorgen, dass möglichst viele Leute dabei sind, wenn du mich mit ihm bekannt machst?

Scharping, schon ein wenig ungeduldig, ja, kann ich auch, aber sag doch erst mal, warum du das so unbedingt willst?

Die Antwort zitiert er wörtlich und freut sich wie an dem Tag, an dem er die Antwort seiner Tochter zum ersten Mal gehört hat: »Dann wird er mir die Hand entgegenstrecken, und ich kann meine Hand zurückziehen und laut sagen, damit es alle hören, Arschlöchern gebe ich nicht die Hand.«

Am Tag zuvor, Donnerstagvormittag, 16. November, hatte ihm nach einer handstreichartig beantragten Kampfabstimmung in Mannheim sein Parteifeind Oskar Lafontaine den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands abgenommen und Rudolf Scharping damit vor aller Augen gedemütigt. Andere hätten nach einem solchen Tag ihre Wunden geleckt und wären abgetaucht. Nicht so Rudolf Scharping. Im Gesicht gefrorene Fassungslosigkeit, als wolle er nicht glauben, was ihm gerade widerfahren war - und dieses Bild von Scharping hat sich ebenfalls festgesetzt im kollektiven Gedächtnis der Wähler -, war er aufgestanden, Rücken durchgedrückt, ist zu Lafontaine gegangen, hat ihm die Hand gedrückt und alles Gute gewünscht.

Gottes Segen wohl nicht, aber er hat auch nicht das gesagt, was seine Tochter ihm am Tag danach gesagt hatte. Warum eigentlich nicht, Herr Scharping?

Das tut man nicht. Die Partei ist wichtiger als jedes einzelne Parteimitglied. Genosse Rudolf ist deshalb einem Hans-Jochen Vogel näher als den gleichaltrigen Enkeln von Willy Brandt aus seiner Generation. Er hat für die Partei alle persönlichen Gefühle verdrängt, um den Laden nicht explodieren zu lassen. So etwa drückt er aus, was passiert wäre, Explosion des Ladens SPD zur Freude des politischen Gegners CDU, wenn er sich in Mannheim nach seinem Sturz beleidigt ans Mikrophon gestellt und sinngemäß gesagt hätte, ab jetzt könnt ihr mich mal, ihr wisst schon, wo, und tschüs, Genossen.

Lafontaine hat den Putsch vorbereitet. Schröder den Coup abgenickt, denn auch er hatte noch eine Rechnung mit Rudolf offen, weil der ihn im Jahr der verlorenen Bundestagswahl 1994 öffentlich als wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD abgelöst hatte, ihn demütigend per Anruf, den Schröder auf einem Nordseedeich stehend entgegennahm, woraufhin er wütend allen Journalisten schilderte, was sich Genosse Rudolf gerade erlaubt hatte.

Nach dem Eklat von Mannheim blieb dem Gestürzten ein wichtiges Amt. Er war Oppositionsführer im Bundestag. Ein ziemlich mächtiger Job. Nach dem Wahlsieg 1998 wurde er ein ziemlich mächtiger Minister. Er genoss die Freuden der Pflicht. Erst als die Fackeln brannten und die Hornisten bliesen - Schröder damals am Telefon brüllend: »Rudolf, es ist aus« -, war es vorbei mit der Macht. Für immer. Irgendwann will er vielleicht ein Buch schreiben darüber, was er in den Zentren der Macht erlebt hat und dass manche von denen, die mit ihm in diesem Zentrum im Kabinett saßen, früh von den Gerüchten über den Kleiderkauf gehört, ihn aber nicht gewarnt, sondern ins Messer hatten laufen lassen. Aber wahrscheinlich schreibt er es nicht. Denn Memoiren dieser Art würden seiner Partei zur Freude des politischen Gegners zu sehr schaden. Und Rudolf Scharping hat nun mal einen anderen Charakter als Oskar Lafontaine.

Entlassen wurde er am 18. Juli 2002 ausgerechnet am 80. Geburtstag seiner Mutter, was Schröder nicht wissen konnte, Scharping ihm aber nie verzieh. Der downfall, wie er es nennt, um eine Distanz in der Beschreibung seines damaligen Zustandes zu schaffen, kam in den Wochen danach. Er gibt zu, dass er »tief in seiner Ehre verletzt« war, dass er »nachts nicht mehr als vier Stunden schlafen« konnte, dass er »täglich stundenlang auf dem Hometrainer« strampelte, um den Druck loszuwerden, der auf ihm lastete, und wohl wissend, »durch welche Brille mich fast alle betrachteten«.

Parallel wuchs diese Lust auf Rache, ein Gefühl, das ihm eigentlich wesensfremd war. Doch ihn trieb noch was ganz anderes. Seine Mutter, schwer krank, sollte vor ihrem Tod noch mitkriegen, dass ihr Sohn nichts Unrechtes getan hatte. Das hielt ihn aufrecht. Das schaffte er. Erst als sie im Mai 2003 gestorben war, weinte er sich alles von der Seele: »Für mich war der schlimmste

1. Auflage

Taschenbuchausgabe Dezember 2006 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Copyright © der Originalausgabe 2005 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

KF · Herstellung: Str.

eISBN : 978-3-641-01195-6

www.goldmann-verlag.de

Leseprobe

www.randomhouse.de