12,99 €

12,99 €

oder

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bertelsmann, C.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Von der Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten

Weihnachten an der Westfront 1914: Inmitten eines erbarmungslosen Stellungskrieges schließen deutsche, französische und britische Soldaten spontan Waffenstillstand auf Ehrenwort. Im Niemandsland feiern sie zusammen Weihnachten. Nach zwei Tagen ist es, auf Befehl von oben, wieder vorbei mit dem Frieden. Diese bewegende, wahre Geschichte vom Aufstand der einfachen Soldaten hat Bestsellerautor Michael Jürgs beeindruckend dokumentiert und mitreißend erzählt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2009

4,6 (16 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Buch

Autor

Kapitel 1

Copyright

Buch

Flandern, Dezember 1914: im Westen nichts Neues. Die Truppen des Deutschen Reiches haben sich in Sichtweite ihrer Gegner - Engländer, Franzosen, Belgier - in Schützengräben, bekränzt von Stacheldrahtverhauen, tief in den Lehmboden eingebuddelt. Die anderen halten es ebenso. Wie zwei blutrünstige Ungeheuer liegen die feindlichen Heere einander gegenüber. Die Frontlinie des Stellungskriegs reicht von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze. Die anfängliche Kriegsbegeisterung ist längst erstorben. Hunderttausende junger Männer sind bereits gefallen. Der vom wochenlangen Regen aufgeweichte Boden ist tief gefroren. Schnee bedeckt erstarrte Leichen im Niemandsland. Doch am Weihnachtsmorgen 1914 geschieht Unerhörtes. Frieden bricht aus mitten im Krieg. Als es dunkel wird, leuchten Tannenbäume auf dem Stacheldraht, die Feinde von gestern singen gemeinsam die Botschaft von Christmas und Weihnachten und Noël, ein jeder in seiner Sprache, Lieder vom Frieden auf Erden. Der spontanen Verbrüderung schließen sich auch viele Offiziere an, doch nach zwei Tagen ist auf Befehl von oben alles vorbei. Zunächst schießen sie noch nach voriger Absprache gegenseitig über die Köpfe hinweg, dann beginnt erneut der blutige, der sinnlose Alltag des verordneten Mordens. Es wird bis 1918 dauern und Millionen Menschen das Leben kosten.

Autor

Michael Jürgs ist Journalist und war u.a. Chefredakteur von »Stern« und »Tempo«. Er schrieb Bestseller wie »Der Fall Romy Schneider« oder den Politthriller »Das Kleopatra Komplott«, »Der Fall Axel Springer«, »Die Treuhändler - wie Helden und Halunken die DDR verkauften«, »Alzheimer - Spurensuche im Niemandsland«, »Gern hab ich die Fraun geküßt - die Richard Tauber Biografie«. Viele seiner Bücher wurden verfilmt. Mit Angela Elis verfasste er die im C. Bertelsmann Verlag erschienene Streitschrift »Typisch Ossi, typisch Wessi«, sein neuestes Buch beschreibt unter dem Titel »Der Tag danach« am Beispiel von prominenten Deutschen, was ihr Leben verändert hat.

Von Michael Jürgs ist im Goldmann Verlag außerdem erschienen:

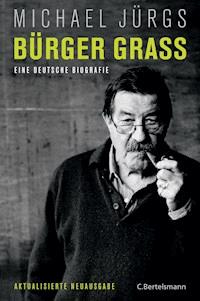

Keine Macht den Drögen. Menschen, Medien, Sensationen (15199) Bürger Grass (15291)

1

Armer kleiner Gott der Liebe, in dieser Nacht geboren, wie kannst du nur die Menschen lieben?

Aus dem Kriegstagebuch des französischen Leutnants Maurice Laurentin

ANFANGS IST ES NUR EINER, DER »STILLE NACHT, HEILIGE NACHT« vor sich hin singt. Leise klingt die Weise von Christi Geburt, verloren schwebt sie in der toten Landschaft Flanderns. Doch dann brandet Gesang wie eine Welle übers Feld, »um Schulterwehr und Schulterwehr und von der ganzen langen dunklen Linie der Schützengräben klang es empor: ›Schlafe in himmlischer Ruh’‹«. Diesseits des Feldes, hundert Meter entfernt, in den Stellungen der Briten, bleibt es ruhig. Die deutschen Soldaten aber sind in Stimmung, Lied um Lied ertönt ein Konzert aus »Tausenden von Männerkehlen rechts und links«, bis denen nach »Es ist ein Ros entsprungen« die Luft ausgeht. Als der letzte Ton verklungen ist, warten die drüben noch eine Minute, dann beginnen sie zu klatschen und »Good, old Fritz« zu rufen, und: »Encore, encore«, »More, more«. Zugabe, Zugabe.

Die derart hoch gelobten Fritzens antworten mit »Merry Christmas, Englishmen« und »We not shoot, you not shoot«, und was sie da rufen, das meinen sie ernst. Sie stellen auf den Spitzen ihrer Brustwehren, die fast einen Meter über den Rand der Gräben ragen, Kerzen auf und zünden sie an. Bald flackern die, aufgereihten Perlen gleich, durch die Finsternis. Wie das Rampenlicht eines Theaters habe es ausgesehen, wird ein englischer Soldat seinen Eltern schreiben, like the footlights of a theatre.

Die Bühne für die Inszenierung ist damit ausgeleuchtet, die Generalprobe für ein Stück gelungen, das an den nächsten Tagen an der Westfront gegeben wird. Hier und dort und überall von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze. Der Intendant oben in seiner himmlischen Loge hatte für Flandern beste äußere Bedingungen geschaffen. Nach Einbruch der Dunkelheit an diesem 24. Dezember 1914 - und dunkel ist es bereits gegen sechzehn Uhr - verzog sich der Wind. Klarer Sternenhimmel »grüßte uns von der Wohnung des Allmächtigen herab«, und der Vollmond »verlieh der weiten, schönen flandrischen Rembrandtlandschaft durch sein mildes Licht das Gepräge wohltuenden Friedens«.

Beides hilft jetzt, der Mond und die Kerzen. Jede verdächtige Bewegung im Niemandsland wäre sichtbar. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden, verkündet das Evangelium für diesen Tag. Aber in offenbar gewordener Abwesenheit eines Höheren auf Erden beschließen Deutsche und Briten spontan, Franzosen und Belgier zögernd, an Weihnachten, ohne auf Gottes Segen zu warten, nicht aufeinander zu schießen. Einen solchen Frieden von unten gab es noch nie in der Geschichte eines Krieges. Es hat niemals wieder einen gegeben. Diese - aus heutiger Perspektive betrachtet - große Weihnachtsgeschichte besteht aus vielen kleinen Geschichten.

Man muss sie alle erzählen. Nur dann wirkt das Wunder.

Zunächst verwirren die Lichter den Gegner. Sie trauen dem Frieden nicht. Mal wieder so ein gemeiner Trick der Hunnen? Wieder so eine hinterlistige Täuschung? Frisch ist die Erinnerung an jenen Tag vor ein paar Wochen, als sich ein Trupp Deutscher in Sichtweite der Engländer auf den Boden warf und die Waffen von sich streckte. Daraufhin senkten die Briten ihrerseits die Waffen und gingen auf die Männer zu. Plötzlich tauchten hinter den scheinbar Kriegsmüden aus dem Unterstand Soldaten auf, Pickelhauben festgezurrt, Gewehr angelegt, Mord im Blick. Preußen. Sie wurden ihrem Ruf gerecht, gnadenlos zu sein. Dutzende von Tommys lagen innerhalb weniger Augenblicke tot vor den Stacheldrahtverhauen.

Ein Kriegszeichner namens Matania stellte nach Angaben des Augenzeugen Sergeant Megarry die Situation nach. Die Londoner Zeitschrift »The Sphere« druckte sie doppelseitig. Niemals würden Engländer so unfair handeln, egal aus welcher Schicht sie stammten, lautete die dazu als Bildunterschrift veröffentlichte Meinung, die sich mit der öffentlichen deckte. Auf Menschen ganz offensichtlich guten Willens zu schießen, weil die eine andere Uniform trügen, weil Krieg herrsche, sei unmenschlich. So was Gemeines passe nicht zum britischen Volkscharakter.

Wenn es derart simpel wäre, dann hätte Captain Bryden McKinnell vom 10th King’s (Liverpool Scottish) Regiment ein typischer Deutscher sein müssen. Er machte keinen Hehl aus seiner Überzeugung, und er ließ danach handeln. McKinnell lag auf der Straße von Ypern nach Wijtschate gegenüber den Hunnen, und der Eintrag in seinem Tagebuch vom 14. Januar 1915 lautet: »Alle möglichen Geschichten wurden erzählt über die Begegnung des Feindes mit englischen Truppen zwischen den Schützengräben. Zum Glück haben die Truppen, die unsere direkten Schützengrabenlinien verteidigten, einfach abgewartet, bis die Deutschen aus ihren Gräben herauskamen, und es ihnen dann gegeben, schnelles Feuer; das hat all diesem Blödsinn der gegenseitigen kleinen Freundschaftsdienste ein Ende gesetzt.«

McKinnells Chronik gehört zu den Dokumenten von Augenzeugen und Zeitgenossen über die Schlachtfelder im Norden Belgiens, die in einem ganz besonderen Museum gesammelt sind, »In Flanders Fields Museum« heißt es und ist in Ieper in der Tuchhalle am Großen Marktplatz untergebracht. Ieper ist der heute gebräuchliche flämische Name für Ypern. Weil England in den Kämpfen um die Stadt zwischen 1914 und 1918 so große Verluste zu beklagen hat, weil hier mehr Briten gefallen sind als irgendwo sonst auf den Killing Fields Europas, hat die Stadt, die sie unter ihrem französischen Namen Y pres kennen, für Engländer eine symbolische Bedeutung.

Vier Schlachten fanden statt, bis Y pres in Trümmern lag. Die Deutschen hatten sie nur einen einzigen Tag lang besetzt, im Oktober 1914, beim ersten Gefecht um Y pern. Sie wurde in den Jahren, die folgten, von der britischen Armee zu Tode verteidigt, um den Vormarsch der deutschen Verbände an die Kanalhäfen zu verhindern, wo die den Nachschub der Engländer blockieren wollten. Die deutsche Artillerie machte aus der damals wohlhabenden kleinen Stadt, seit dem Mittelalter berühmt für ihre Tuchhalle und die Kathedrale St. Martin, eine steinerne Wüste. Am Ende des Großen Krieges, der als Erster Weltkrieg in die Geschichtsbücher einging, stand kein Haus mehr und von der Kathedrale und der Tuchhalle nur noch Reste ihrer Türme. Von denen aus konnte man früher an klaren Tagen die Nordsee sehen.

Für jede Schlacht gibt es Opferzahlen, doch eigentlich waren die Schlachten um Y pern ein ununterbrochenes Schlachten. Zwischen 1914 und 1918 ließen fünfhunderttausend Briten hier ihr Leben, während der dritten Schlacht im Juli 1917 etwa zweihundertfünfzigtausend, ebenso viele Kriegsopfer waren Deutsche, kurz hinter Y pern bei Passendale fielen hunderttausend Engländer. Der damalige englische Schatzkanzler Lloyd George, später Premierminister, über General Douglas Haig, den Befehlshaber des 1. Britischen Korps: »Haig ist es völlig gleichgültig, wie viele Soldaten er verliert, er verschwendet einfach das Leben dieser Jungs.« Wenn er sich nach angeblich großen britischen Siegen die Liste mit den Opfern anschaue, diese schrecklichen Zahlen, dann würde er sich für die Zukunft wünschen, nicht so oft zu siegen.

Im gesamten Großen Krieg verlor das Vereinigte Königreich siebenhundertvierundsechzigtausend Soldaten. Um Y pres kämpften sie gegen die Deutschen buchstäblich bis zum Umfallen. Winston Churchill, da britischer Kriegsminister, schlug deshalb im Januar 1919 vor, die Trümmer von Y pres zum Gedenken an die Gefallenen dem Staat Belgien abzukaufen oder als Geschenk des belgischen Volkes an das britische Volk zu erbitten: »Ich möchte, dass wir die Ruinen von Y pres erwerben … Es gibt auf der ganzen Welt keine heiligere Stätte für die britische Rasse.« Nichts sollte wieder aufgebaut werden, wie es früher war. Ein einziger großer Friedhof müsse aus Y pres werden. Ein Mahnmal für kommende Generationen. Tafeln mit den Namen aller Toten. Blühender Mohn über den Gräbern.

Der Wirklichkeit nachempfundene Zeichnung aus »The Sphere«. Deutsche Soldaten hatten liegend vorgetäuscht, sich ergeben zu wollen. Engländer legten daraufhin die Waffen nieder. Da tauchten auf den Schützengräben preußischeSchützen auf und mähten die Briten nieder.Typisch sei das für die »Hinterhältigkeit des Feindes«. Wütend beschimpft ein englischer Offizier die so heimtückischen Gegner.

Daraus wurde so konkret nichts. Belgien brauche seine Ruinen nicht, um seines Unglücks zu gedenken, verkündete Minister Joris Helleputte. Nach dem Krieg waren die Anfang 1915 geflüchteten Bewohner von Y pern in ihre bis auf die Grundmauern zerstörte Stadt zurückgekehrt, richteten sich erst in den Ruinen ein, begannen dann mit dem Wiederaufbau. Ihr Denkmal bekamen die Briten in ihrem Ypres dennoch. Reste des Stadttores, durch das die Straße vom Großen Marktplatz nach Menin führte, dienten als Fundament. Mehr war vom Tor nicht mehr übrig nach Kriegsende. Die dazugehörige Brücke über die Kasteelgracht lag gleichfalls in Trümmern.

Das »Menin Gate«, feierlich eröffnet 1927, ein Monument aus hellem Stein, ist mehr Gedenkstätte als Stadttor, mehr römischer Triumphbogen als belgischer Arc de Triomphe. Auf den Wänden sind die Namen von knapp fünfundfünfzigtausend britischen Soldaten eingemeißelt, von denen sich auf Erden keine erkennbaren Spuren finden ließen, die nicht bestattet werden konnten. Es sind längst nicht alle, doch für alle reichte der Platz nicht aus.

Jeden Abend kurz vor zwanzig Uhr ersterben hier alle Geräusche. Dann ruht der Verkehr. Einheimische umfahren das Gate, denn immer um diese Zeit wird es für die Durchfahrt gesperrt. Punkt zwanzig Uhr treten Hornisten unter die Kuppel und blasen zum letzten Appell. The Last Post. Jeden Abend same procedure, die knapp zehnminütige Zeremonie findet seit fünfundsiebzig Jahren statt, allerdings nicht unter der deutschen Besatzung im zweiten Krieg, der Y pern traf, zwischen dem 20. Mai 1940 und dem 6. September 1944. Jeden Abend warten nach den Kriegen Geborene unter dem Tor, junge und alte, Einheimische und Touristen, viele Engländer, wenige Deutsche.

An einem dieser Abende steht in der Mitte der Straße ein alter Mann, achtzig vielleicht oder noch mehr, schräg sitzt das Käppi auf dem dünnen Haar, er blickt nach nirgendwo, bis die Töne der Hörner verklungen sind, reckt sich. Dann hebt er die Stimme, laut wie einst als Soldat, der er war im Krieg danach, im zweiten, verspricht den Toten des ersten: »We will remember them, we will remember them«, und als Bestätigung murmeln die Umstehenden im Refrain mit: »Yes, we always will remember them.«

Er kann sie natürlich auswendig, die vierte Strophe des Gedichts von Laurence Binyon, der »For the Fallen«, eine Ballade für die Gefallenen, bereits im September 1914 geschrieben hat. Binyon ist längst tot, sein Werk vergessen, aber diese paar Zeilen sind geblieben, werden an den Gedenktagen an allen Monumenten - und von denen gibt es zu viele in Flandern - von den Überlebenden deklamiert:

They shall grow not old, as we that are left grow old:Age shall not weary them, nor the years condemn.At the going down of the sun and in the morningWe will remember them.1

Der Mann grüßt die Toten, Hand an der Mütze, geht die wenigen Stufen auf einer der beiden seitlich ins Gemäuer eingelassenen Treppen hinauf, die wiederum zu Podesten führen, auf denen ewige Lichter flackern. Er legt dort einen Kranz aus roten Mohnblumen nieder. Mohn ist die Blume Flanderns. We will remember them, wenn die Sonne untergeht, so wie jetzt, und wenn die Sonne aufgeht, so wie hoffentlich morgen früh. Er salutiert, während alle schweigen, dreht sich um, kommt zurück in die Mitte der Straße und wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel.

Einer wie er, einer für alle, legt jeden Abend einen Kranz nieder. Einer wie er ist jeden Abend da. Die meisten Teilnehmer - Schulklassen, Veteranenverbände, Damenkränzchen - kommen per Fähre über den Ärmelkanal nach Ostende und dann mit dem Bus hierher.Ypres ist holy ground, heiliger Grund. Immer noch, über Generationen hinweg.

In der Nähe vom »Menin Gate« passierte das damals für die Leser des »Sphere« gezeichnete blutige Ereignis zwischen den Schützengräben. Es bestätigte alle Vorurteile, die Engländer vom gnadenlosen Charakter der Deutschen hatten. Die wurden angewidert nur noch Barbaren oder Hunnen genannt. Urheber der Assoziation mit den Hunnen ist der deutsche Kaiser, weil er seine Truppen 1900 aufgefordert hatte, den Aufstand des chinesischen Geheimbundes der »Boxer« erbarmungslos niederzuschlagen und wie einst die Hunnen über ihre Gegner herzufallen. Noch heute kommt in englischen Pubs richtige Stimmung auf, wenn es im Fußball gegen die Hunnen geht. Noch heute werden die Deutschen in der englischen Boulevardpresse so beschimpft.

Keiner mag also ausgerechnet den so genannten Hunnen trauen, als die am Heiligen Abend, an Christmas Eve, plötzlich nicht mehr schießen, sondern zu singen beginnen. Trotz ihrer friedlich schimmernden Kerzen. Stellen die vielleicht eine Richtschnur für die deutsche Artillerie dar, damit die sich entsprechend auf die Gräben der Briten einschießen kann? Oder sollen die Tommys neugierig gemacht werden, auf dass sie über ihre Brustwehr schauen und dann eine leichte Beute für deutsche Scharfschützen werden? Die Engländer halten sich bedeckt. Ihr Misstrauen bleibt, obwohl ihnen die Lieder gefallen, obwohl die sanften Melodien sie berühren. Das hat noch nicht einmal was mit den Deutschen zu tun. Sondern mit Musik, der Sprache aller Menschen.

Manche Briten reagieren deshalb auf die an der Front bisher übliche Art. Als an einem anderen Abschnitt so gegen halb fünf Uhr nachmittags eine deutsche Regimentskapelle beginnt, ein paar Weihnachtslieder zu spielen, dirigieren schottische Artillerieoffiziere aus dem Hinterland ihren ganz eigenen Einsatz. Die Granaten schlagen direkt im Orchester ein. »Ihr könnt euch vorstellen, was aus den Musikern geworden ist. Wir haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört«, meldete ein Sohn der Mullards seinen Eltern auf die Isle of Wight.

Der Konflikt zwischen dem Vereinigten König- und dem Deutschen Kaiserreich war auch ein Familienzwist. Während der Kieler Woche im Juni 1914, knapp sechs Wochen vor Kriegsausbruch, ließ sich der deutsche Kaiser in der Uniform eines britischen Admirals noch fürs Album fotografieren, stolz darauf, »die Uniform zu tragen, die Lord Nelson getragen hat«. Der Kaiser war nicht nur ehrenhalber Oberst der britischen Dragoner, sondern auch Admiral der Royal Navy, sein Vetter George Offizier im 1. Preußischen Garderegiment. Vier Jahre zuvor hatte Wilhelm II. nach der Beerdigung seines Onkels Edward, König von England, begeistert geschrieben: »England ist meine zweite Heimat«, und schön sei es, ein Mitglied der dortigen Königsfamilie zu sein. Die Marine seiner Verwandten war selbstverständlich zum Segelfest nach Kiel eingeladen worden. Es wurde fröhlich fraternisiert.

Fraternisieren, sich verbrüdern, galt bald darauf als Hochverrat. Der ist stets eine Frage des Datums, und das war in diesem Fall der 28. Juni 1914. An diesem Tag beendete ein Attentäter in Sarajewo das Leben des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und das seiner jungen Frau Sophie. Da die serbische Regierung, zumindest ihr Geheimdienst, in das Attentat verwickelt war, hatte der Doppelmord gewaltige Folgen. Kriegstreiber nützten ihre Chance. Sie suchten schon lange einen guten Anlass, um loszuschlagen. Dieser war gut, doch hätte es den Bellizisten bei Bedarf auch ein anderer sein dürfen. Erst begann ein Krieg der starken Worte, dann am 4. August der tatsächliche.

Zunächst erklärte Österreich-Ungarn, ermutigt von der deutschen Regierung, die ihre Unterstützung zusagte, den Serben den Krieg, woraufhin Serbiens Schutzmacht Russland mobil machte. Das Deutsche Reich reagierte sofort, weil es sich eingekesselt und bedroht fühlte durch Moskau und dessen Verbündeten in Paris. Als Befreiungsschlag wurde deshalb im Gegenzug Russland und Frankreich der Krieg erklärt. Der Schlieffenplan sah im Westen für einen solchen Fall den schnellen Vorstoß Richtung französischer Hauptstadt vor. Das Deutsche Reich forderte deshalb von Belgien in einem auf zwölf Stunden befristeten Ultimatum für seine Truppen ungehinderten Durchmarsch, was die belgische Regierung ablehnte.

Die Deutschen überfielen das neutrale Land und marschierten ein. Sie besetzten nicht nur Belgien, sondern auch große Teile Nordfrankreichs. Jetzt musste England reagieren. Man ließ die Verwandten in Berlin wissen, nach der Verletzung der belgischen Neutralität, nach dem Überfall auf die mit England verbündete Republik Frankreich herrsche Krieg zwischen ihnen. Darüber und warum es hätte anders kommen können, und warum es doch so gekommen ist, wie hier skizziert, gibt es etwa 7039 Bücher.

Jeder intelligente Mensch habe das Entsetzliche kommen sehen, schrieb H.G. Wells, der Autor des Bestsellers »Krieg der Welten«, im Rückblick auf den Sommer 1914, aber keiner habe gewusst, wie das Desaster zu vermeiden gewesen wäre. Am wenigsten wohl der deutsche Kaiser, der zum willigen Vollstrecker der Kriegslust seines Generalstabs wurde. Wilhelm II., deutschen Volkes Liebling, da unter seiner Regentschaft das Vaterland blühte, der Wohlstand wuchs, Frieden herrschte, war von den preußischen Machteliten vereinnahmt worden. Sie benutzten den eigentlich nur schwachen und eitlen, eher ängstlichen Monarchen für ihre Zwecke, bis der in imperialer Großmäuligkeit nicht mehr von seiner geschätzten Verwandtschaft, sondern nur noch abschätzig von deren verachtenswerter kleiner Armee sprach, that contemptible little army, was umgekehrt deren Kampfgeist anspornte.

Die englischen Berufssoldaten nannten sich fortan The Old Contemptibles. Die stolze Selbstbezichtigung war in Wahrheit ein Erfolg der Propagandaabteilung des War Office. Sie hatte so ihr Ziel erreicht, das Expeditionskorps zu motivieren. Die angebliche Beleidigung durch den deutschen Kaiser, dem man jede boshafte Dummheit zutraute, war frei erfunden, war ihm in den Mund gelegt, als Zitat zugeschrieben worden, heizte jedoch in England die Stimmung gegen die Hunnen und ihren arroganten obersten Feldherrn wie gewünscht an.

Vom Wochenende an der Küste zurückkehrende Engländer trafen am 3. August 1914 im Londoner Bahnhof Victoria Station auf Hunderte von Deutschen, die zwar seit Jahren als Taxifahrer, Kellner, Friseure, Kaufleute in England lebten, nun aber dem Ruf ihres Vaterlandes folgten, der sie meist in Form von Telegrammen erreichte, per British Railway zu den Fähren an der Küste und dann in die ehemalige Heimat eilten. Sie ließen ihre Familien zurück, verabschiedeten sich von Nachbarn und Freunden, die einen Tag darauf, als nach dem deutschen Überfall auf Belgien offiziell der Krieg begann, ihre Feinde sein mussten. Eigentlich hatten sie nichts gegeneinander.

Noch wenige Tage vor Kriegsausbruch hatten Hunderttausende in London gegen den Krieg demonstriert. So viele wie in keiner Großstadt Europas, in Berlin und Paris verliefen sich ein paar tausend meist sozialdemokratische oder sozialistische Pazifisten. Sogar zu Beginn des Krieges, den übereinstimmend Engländer wie Deutsche zu beenden dachten, bevor das erste Laub fiel, spätestens jedoch bis Weihnachten, hatte es differenzierende Beurteilungen gegeben in der Wahrnehmung des Gegners. Der Kaiser der Deutschen und die preußischen Militärs galten als Feind, aber nicht das deutsche Volk. Schiffsreisen nach Hamburg, hin und zurück für fünfundvierzig Shilling, waren noch am 8. August im Angebot der Reisebüros, und noch Tage danach wurde in Zeitungen um Abonnenten für den Musiksommer 1915 in Dresden geworben.

Doch nach wenigen Monaten, Ende 1914, waren Schwarz und Weiß die Modefarben der Saison, Sieg hieß das Gebot der Straße, Kampf lautete der Tenor in der Presse. Die Farbe des Zweifels, das unscheinbare Grau, hatte keine Lobby mehr. Mit abstrusen Folgen. In England beseitigten manche Patrioten ihre Dackel, weil der Dachshund deutschen Ursprungs war, in Deutschland mussten Anstalten für höhere Töchter, die in guter Tradition »Zu den Englischen Fräulein« hießen, ihren Namen ändern.

Nationalisten aller Nationen bejubelten die Nation. Die eigene. Das beginnende Zeitalter der Demokratien wurde vom Zeitgeist an die Wand gepresst. In den wichtigen westeuropäischen Staaten hatten zwar liberale und sozialdemokratische Parteien eine satte Parlamentsmehrheit - in Deutschland lag die SPD weit vor allen anderen politischen Gruppierungen, in England konnten Labour und Liberale die Regierung stellen, in Frankreich waren die Sozialisten an der Macht -, aber ihre Ideale blieben auf der Strecke, als der Krieg begann.

Die Deutschen waren für ihr Image als Europas Barbaren selbst verantwortlich. Viele Vorurteile bestätigten sie täglich. Deutsche Generäle, Industrielle, Politiker, Publizisten und ihr Herrscher sowieso hatten sich in markigen Sprüchen, Deutschland über alles, über alles in der Welt, als Herrenmenschen aufgespielt. Die Sprache aus des Kaisers Aufruf »An das Deutsche Volk« zum Kriegsausbruch war typisch für deutschen Zeitgeist:

»So muss denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf! Zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, das unsere Väter neu sich gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.«

Mit Taten zu beginnen, ohne die Folgen zu bedenken, war typisch germanische Wesensart. Diese Art fürchtete nur Gott. An deutschem Wesen sollte die Welt genesen. Der kaiserliche Aufruf hätte auch dreißig Jahre später so verfasst werden können, in Ton und Sprache, in einem anderen Reich, unterschrieben von einem Mann, der jetzt begeistert ebendiesem Ruf zu den Waffen folgte: Adolf Hitler.

Allein gegen alle zu kämpfen »vermochte nur eine Armee wie die deutsche von 1914«, donnerte der Chronist des Leibgrenadierregiments König Friedrich Wilhelm II., und er stand in diesem Getöse wahrlich nicht allein, »in der jeder Mann durch die harte Friedensschule des viel geschmähten preußischen Militarismus gegangen und durch Erziehung, Manneszucht, Drill zum vollwertigen deutschen Soldaten geworden war. Ein Heer wie das deutsche von 1914, getragen vom Geist des in der Liebe zum Vaterland einigen deutschen Volkes, hat die Welt noch nicht gesehen.«

Infolge des spezifisch deutschen Größenwahns war im Deutschen Reich ein so genannter »Hassgesang auf England« zum Gassenhauer geworden, verfasst von einem gewissen Ernst Lissauer. Das Machwerk griffen die Engländer auf. Als schlagender Beweis für deutsches Streben nach Weltherrschaft, als Beleg für arrogantes Preußentum wurde es übersetzt und in verschiedenen britischen Zeitungen zitiert. In normalen Zeiten nothing to write home about, nicht der Rede wert, das dumpfe Gestammel eines Dilettanten. Fanatiker gab es schließlich in jedem Land. Die Zeiten aber waren nicht mehr normal, und die Hassreime gegen England eine Art Nationalgedicht geworden. Vorurteile stärkend, Stimmungen prägend, Köpfe vergiftend.

Sogar einen Orden bekam der Schreibtischtäter für seine Verrichtung. Schulkinder in Deutschland mussten seine Verse auswendig lernen, Wilhelm II. ließ sie auf Flugblätter drucken und an die Truppen verteilen:

Wir haben nur einen einzigen Feind:Den ihr alle wisst, den ihr alle wisst,Er sitzt geduckt hinter der grauen Flut,Voll Neid, voll Wut, voll Schläue, voll List,Durch Wasser getrennt, die sind dicker als Blut.Wir wollen treten in ein Gericht.Einen Schwur zu schwören, Gesicht in Gesicht.Einen Schwur von Erz, den verbläst kein Wind.Einen Schwur für Kind und Kindeskind.Vernehmt das Wort, sagt nach das Wort,Es wälze sich durch ganz Deutschland fort:Wir wollen nicht lassen von unserem Hass,Wir haben alle nur einen Hass,Wir lieben vereint, wir hassen vereint,Wir haben alle nur einen Feind: England...

Die daraufhin im »Daily Graphic« veröffentlichte Gegenrede hielt das Niveau - »Down with the Germans, / down with them all... / cut out their tongues, pull out their eyes / down, down with them all...« - und fand unter den Lesern begeisterte Zustimmung. Vor allem deshalb, weil die einen unmittelbaren Zusammenhang herstellten mit parallel veröffentlichten Geschichten aus den besetzten Gebieten von Belgien und Frankreich. Angeblich hatten deutsche Soldaten beim Vormarsch Babys auf Bajonette gespießt, Frauen die Brüste abgeschnitten, Priester aufgehängt.

Belegbar sind brutale, gnadenlose, verbrecherische Erschießungen von Zivilisten, die der Spionage verdächtigt wurden oder der Anschläge im Hinterland. In Dinant zum Beispiel haben die Deutschen sechshundertundzwölf Männer, Frauen und Kinder erschossen, in Tamines waren es vierhundert Bürger, die mit Maschinengewehren niedergemäht wurden wegen angeblicher Überfälle auf die Besatzer, immer getreu der überall plakatierten Androhung der deutschen Militärverwaltung, bei feindlichen Akten würden auch Unschuldige dran glauben müssen. So verbreiteten sie Schrecken und Angst. Seriöse Historiker schätzen, dass in Belgien von den deutschen Barbaren nach der Besetzung insgesamt fünftausendsechshundert Zivilisten erschossen wurden.

Doch das »Gegengedicht« stieß wenigstens unter zivilisierten Lesern auf Empörung. Es gab Proteste gegen die eines britischen Gentleman unwürdige Aufforderung, dem Feind die Zunge abzuschneiden und die Augen auszureißen. Gerüchte aus Frankreich, dass einige französische Soldaten ihren deutschen Gefangenen tatsächlich die Augen ausgestochen hatten, hielt man allerdings für übertrieben.

Die Masse der Deutschen dagegen sang öffentlich jeden Hassgesang mit, wenn es gegen England ging, jeder Schuss einen Russ’ versprach und jeder Stoß einen Franzos’. Sie ist so erzogen worden. Die eigentlichen Schulen dieser Nation waren die Kasernen. Gelehrt wurden dort wilhelminische Klassiker: deutsche Sekundärtugenden wie Disziplin, Opferbereitschaft, Gehorsam, Pflichterfüllung.

Als sich der Krieg immer drohender abzeichnete, als die Generalstäbe immer ungeduldiger mit den Säbeln klirrten, als die Vernunft immer tiefer im Pathos versank, hatten Kriegsgegner vieler Nationen zwar gegen das kommende Desaster protestiert und demonstriert, ihr prominentester Vertreter in England hieß Bertrand Russell. Kaum aber war der Krieg tatsächlich ausgebrochen, priesen auch die Vertreter dieser Internationale nur noch eine Nation. Ihre. Der Kaiser kannte keine Parteien mehr, nur noch Deutsche, und außer Karl Liebknecht stimmten alle Sozialdemokraten den aufgelegten Kriegsanleihen zu.

Die deutlichsten völkischen Signale kamen aus Deutschland. Was an der grundsätzlich anderen Betrachtung des Krieges als des Vaters aller Dinge lag. Für die Deutschen war der ein göttlicher Auftrag, den sie zu erfüllen hatten. Gern koste es ihr Leben. Nicht nur adlige Generäle, nicht nur preußische Junker, nicht nur bürgerliche Politiker, auch bekannte Dichter - wie man noch lesen wird -, Männer Gottes, protestantische Hofprediger und rechtskatholische Domherren, dröhnten in diesem Sinne und segneten zu gegebenem Anlass die Waffen. Und es machten Männer mit, von denen man es nicht erwartet hätte, die einen Ruf zu verlieren hatten.

Dreiundneunzig Literaten, Künstler, Wissenschaftler unterschrieben ein Manifest für den Krieg, darunter Max Planck, Max Reinhardt, Wilhelm Röntgen, das unter dem Titel »Aufruf an die Kulturwelt« am 14. August veröffentlicht wurde. Abgesehen davon, dass die Deutschen selbstverständlich unschuldig seien am Krieg, weil bekannt friedlich und allen voran ihr Kaiser, ein »Schirmherr des Weltfriedens«, abgesehen davon, dass es »schmachvoll... sei, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen«, zeigte sich bei den angeblichen Geistesgrößen eine Art von Geistesverwirrung, ein pseudointellektueller Größenwahn, der in dem Versprechen gipfelte: »Glaubt uns! Glaubt, dass wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und seine Scholle. Dafür stehen wir euch ein mit unseren Namen und unserer Ehre.« Nach dem Krieg nannte der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau dieses Manifest »das größte Verbrechen der Deutschen, ein schlimmeres noch als alle, die wir kennen«.

Ein einziger berühmter Wissenschaftler unterschrieb nicht und setzte stattdessen seine Unterschrift unter ein Antimanifest, eines für Frieden, »Manifest an die Europäer« genannt. Albert Einstein. Er war gerade zum Professor am renommierten Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin berufen worden, und natürlich drohten sie ihm dort Repressionen an, falls er seine Meinung weiterhin so öffentlich verbreite, aber das ließ ihn kalt. »Mein Pazifismus ist ein instinktives Gefühl, das mich beherrscht, das nichts zu tun hat mit irgendeiner Theorie, sondern mit meinem tiefsten Widerwillen gegen jede Art von Grausamkeit und Hass.«

Später präzisierte er, er sei nicht nur ein einfacher, sondern auch ein militanter Pazifist: »Ist es nicht besser, für eine Sache zu sterben, an die man glaubt, wie an den Frieden, als für eine Sache zu leiden, an die man nicht glaubt, wie an den Krieg?« Niemals seien die Massen an sich kriegslüstern, solange sie »nicht durch Propaganda vergiftet werden«. Ein Jammer, dass die Völker Europas mit so falschen Zielen erzogen wurden, die den Krieg verherrlichten.

Für die Briten war der Große Krieg eine Art Fußballmatch auf fremdem Boden. Je weiter entfernt das Spielfeld, desto größer der Reiz, bei diesem ultimativen Kick dabei zu sein. In der Schlacht würde es halt am Ende Sieger und Besiegte geben, Verluste gehörten nun mal zum Kampf. Diese von sportlichen Kriterien geprägte Einschätzung teilten Ober- und Unterklasse. Aber es galten bestimmte Regeln, und an die sollten sich gefälligst alle halten. Franzosen und Belgier, die unfreiwilligen Mitspieler, waren unmittelbar betroffen, und für sie war der Krieg kein Auswärtsspiel. Sie waren überfallen worden, und nun verteidigten sie ihre Heimat, ihre Familien, ihr Land.

Im britischen Parlament und in der Öffentlichkeit herrschte erst nach dem deutschen Überfall auf Belgien weitgehend Einigkeit darüber, dass man sich aufgrund vertraglicher Verpflichtungen in der Entente Cordiale im Konflikt engagieren müsse. Davor gab es nicht einmal im Kabinett eine Mehrheit für Krieg.

Die Stimme der Pazifisten war verstummt. »We must fight, honour demands it«, Kampf als Ehrensache. Ohnedies wäre es für viele eine selbstverständliche Pflicht gewesen, die mit England verbündeten Franzosen, die unterdrückten Belgier, ja: das ganze europäische Festland vor dem preußischen Militarismus zu retten. Denn sollte der siegen, dann würde selbst ihre splendid isolation gefährdet, selbst die Insel Britannien nicht mehr sicher vor den deutschen Eroberern sein. Solche Pläne aber gab es in Wirklichkeit nicht.

Englands Premierminister Herbert Henry Asquith erhob das Engagement gar zum Inbegriff des Fair Play, weil es für »Menschen unseres Blutes und unserer Geschichte« nicht denkbar sei, einfach daneben zu stehen, »während ein großer brutaler Kerl sich daranmacht, ein Opfer, das ihn nicht provoziert hat, zu verprügeln und zu Boden zu trampeln«. Außerdem gelte es, stand in den Leitartikeln, wesentliche Prinzipien wie Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Selbstbestimmung zu bewahren. All das, was den Deutschen nicht als Wert galt.

Verdrängt wurde dabei allerdings, dass zum Beispiel Selbstbestimmung in britischen Kolonien nicht mal einer Rede wert war. Wer dennoch eine entsprechende hielt, wurde von den Kolonialherren als Aufrührer verurteilt. Dass zum Beispiel Menschenrechte in der britischen Berufsarmee damals nur für Offiziere galten, von denen viele mit ihren Soldaten umgingen wie mit Leibeigenen, die sie auf den Schlachtfeldern Frankreichs und Belgiens in den Tod jagen konnten, ohne sich je dafür verantworten zu müssen.

Die einzige Großmacht, die eine Berufsarmee unterhielt, war Großbritannien. Etwa zweihunderttausend Mann, dabei auch Truppen aus Indien. Das Deutsche Reich hatte rund 3,8 Millionen Männer unter Waffen, ebenso viele die Franzosen. Da es noch keine Wehrpflicht gab, wurden im Vereinigten Königreich nach den ersten gewaltigen Verlusten unter den Profis die Amateure aufgestellt: »More Men are wanted for His Majesty’s Army. Enlist now.« Mindestalter neunzehn, Höchstalter achtunddreißig. In Scharen meldeten sich junge Männer, darunter viele Iren und Schotten, aus tristen Arbeitervierteln zum Match nach Frankreich, denn das versprach ein Abenteuer zu werden.

Tausende fälschten ihr Alter, keiner prüfte es nach. Ebenso begeistert ließen sich Adlige und Banker, Studenten und Bauern für die British Expeditionary Forces registrieren. Es gab deshalb anfangs sogar Bataillone, in denen einzelne Berufsgruppen gemeinsam dienten, die sich aus dem Zivilleben kannten, oder Einheiten, die aus den Freiwilligen gewisser Stadtbezirke oder Landgemeinden gebildet wurden. Sie alle nannte man »Lord Kitchener’s Army« nach dem englischen Kriegsminister Herbert Horatio Kitchener, dessen Appell sie gefolgt waren.

Der hatte nicht nur eine Strategie im Kopf, sondern auch eine Moral im Sinn. Jedem Soldaten ließ er ein Merkblatt ins Soldbuch legen, das der stets bei sich tragen musste. Inhalt: »You are ordered abroad as a soldier of the King«, denn wer nach Frankreich befohlen war im Namen des Königs, um »unseren französischen Kameraden gegen einen gemeinen Feind« zu helfen, war nicht nur bedroht von deutschen Todesschüssen, sondern auch von französischer Lebensart. »Sie werden Versuchungen ausgesetzt sein, sowohl durch Wein als auch durch Frauen. Sie müssen beiden Versuchungen widerstehen und jede Intimität vermeiden.«

Um sich im Rausch einen Tripper zu holen, denn davor warnte der Lord, lebten die meisten nicht lang genug. Die Ausfälle an der Westfront waren atemberaubend, bis zu fünftausend Mann pro Tag. In Oxford und in Cambridge, den Eliteuniversitäten Großbritanniens, verloren dreißig Prozent eines Jahrgangs ihr Leben. In den Familien des englischen Landadels wurde fast die gesamte nächste Generation ausgelöscht. In den Fabriken nahmen Frauen die Plätze der Arbeiter ein. Die sich durch tragische Umstände ergebende Zwangslage hatte nachhaltige Folgen, denn ausgerechnet jetzt begann die Emanzipation der Frau. In England demonstrierten Sufragetten sogar für die Einführung der Wehrpflicht - weil es dann für Frauen mehr Arbeitsplätze in der Wirtschaft geben würde. Und falls Damen der Gesellschaft auf der Straße einen Mann im richtigen Alter trafen, der keine Uniform trug, überreichten sie ihm gerne eine weiße Feder - weil einer in Zivil nicht an der Front war, also ein Feigling sein musste.

In Deutschland waren im nationalen Taumel ganze Schulklassen kurz vor dem Abitur, angeführt von ihren Lehrern, zur Musterung angetreten. Statt der üblichen Sommerferien gab es halt das Abenteuer Krieg. Im Herbst wollten sie zurück sein, doch im Herbst waren viele schon tot. Von den Jahrgängen 1892 bis 1895, den jungen Männern, die beim Ausbruch des Krieges erst achtzehn, höchstens zweiundzwanzig Jahre jung waren, fielen in Deutschland insgesamt siebenunddreißig Prozent.

Die vom Verlust ihrer Männer, Väter, Söhne Betroffenen, die Frauen, die Kinder, die Eltern, sie weinten in Deutschland ebenso wie in England. In Frankreich wie in Belgien. In Russland wie in Österreich. Die hohlen Beileidsworte derer, die sie in den Tod abkommandiert hatten, an deren Händen Blut klebte, von ledernen Generalhandschuhen verdeckt, sind überall gleich trostlos. Ein junger Soldat aus dem Rheingau, Carl Zuckmayer, dichtete in vorausahnender Erkenntnis bereits vier Wochen vor Kriegsbeginn, im Juli 1914:

Einmal, wenn alles vorbei ist,Werden Mütter weinen und Bräute klagen,Und man wird unterm Bild des Herrn Jesus ChristWieder die frommen Kreuze schlagen.Und man wird sagen: Es ist doch vorbei!Lasst die Toten ihre Toten beklagen!Uns aber, uns brach es das Herz entzwei,Und wir müssen unser Lebtag die Scherben tragen.

Carl Zuckmayer meldete sich 1914 als Achtzehnjähriger direkt nach dem Abitur freiwillig an die Front. Er überlebte den Krieg, doch bevor der nächste begann, ging er in die Emigration.

Der Schock über eine verlorene Generation hatte in England eine andere Wirkung. Die ging tiefer als in Deutschland und hatte andere Folgen. Neville Chamberlains verzweifelter Versuch, 1938 den deutschen »Führer« durch Appeasement zu beruhigen, um zwanzig Jahre nach dem Ende des verlustreichen Krieges einen weiteren zu verhindern, ist auch durch das frühere Erleben massenhaften Sterbens erklärbar. Im Ersten Weltkrieg mussten britische Familien mehr Verluste als im schrecklicheren Zweiten erdulden. Deshalb ist der Erste der eigentliche, der Große Krieg und lebt als Great War, als die tatsächliche Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, die alle anderen auslöste, bis heute im kollektiven Unterbewusstsein fort.

Ganz anders bei den Deutschen. Sie liebten die Hingabe für einen großen Tod wie das eigene kleinbürgerliche Leben. So zu denken, daran zu glauben war ihnen eingebläut worden in den Familien, in den Schulen, in den Kirchen, in den Universitäten und beim Militär erst recht. Als kaum zwanzigjährige Studenten von ihren Offizieren bei Langemark in den Tod getrieben wurden, beuteten deutschnationale Dichter deren sinnloses Sterben aus für den Mythos von Langemark. Für die Legende, derzufolge es süß und ehrenvoll sei, fürs Vaterland zu fallen. Die völkische Neigung, den Horror einer blutigen Schlacht zum heroischen Gottesdienst zu stilisieren, eine Niederlage zur Dolchstoßlegende umzulügen, wird den braunen Verbrechern ihr Geschäft erleichtern. Von allen guten Geistern verlassene Kleinbürger sahen in den Nazis dann ihr letztes Heil.

Man fasst es heute nicht, aber noch im Sommer und im Herbst 1914 galt im Vereinigten Königreich trotz der Proteste von Pazifisten allgemein die Parole, Krieg sei Abenteuer. Den ernst gemeinten Vorschlag von George Bernard Shaw im sozialistischen Wochenblatt »New Statesman«, veröffentlicht am 14. August, hielt man für einen gut formulierten joke. Premierminister Asquith wollte den Dichter am liebsten vor ein Militärgericht stellen und wegen Hochverrats anklagen lassen. Dabei hätte Shaws einfache Idee vielen das Leben gerettet: Die Soldaten aller Armeen, schrieb er, sollten ihre Offiziere erschießen und anschließend nach Hause gehen.

Erich Maria Remarque hat fünfzehn Jahre später in seinem Roman »Im Westen nichts Neues« den Kriegsfreiwilligen Kropp eine ähnlich bestechend einfache Idee für die Zukunft entwickeln lassen. Jede Kriegserklärung »solle eine Art Volksfest werden mit Eintrittskarten und Musik wie bei Stiergefechten. Dann müssten in der Arena die Minister und Generäle der beiden Länder in Badehosen, mit Knüppeln bewaffnet, aufeinander losgehen. Wer übrig bliebe, dessen Land hätte gesiegt. Das wäre einfacher und besser als hier, wo die falschen Leute sich bekämpfen...«

Ein einziges großes Picknick sei das, definierte dagegen lässig seinen Einsatz in Frankreich und Belgien Captain Julian Grenfell, Gott sei Dank ohne »das überflüssige Beiwerk, das normalerweise dazugehört«. Also Kricket. Tee. Gurkensandwiches. »Ich finde den Krieg einfach herrlich.« Zu solcher Nonchalance passte eine Attitüde britischer Offiziere, die sich beim abendlichen Dinner in ihren Clubs im Londoner Westend damit brüsteten, auf ihrem Weg zum Heimaturlaub morgens noch mit ihren Untergebenen, dem zu Friedenszeiten gemiedenen Volk, im Schützengraben gefrühstückt zu haben. Sie übertrieben nicht. Die Entfernung zwischen der belgischen Nordseeküste und London, leicht per Bahn und Fähre zu überbrücken, betrug ja nur siebzig Meilen Luftlinie, hundertzehn Kilometer. Vom nicht besetzten französischen Hinterland aus fuhren die Züge nach Plan in die Hafenstädte.

Die Aggressoren hatten es bequemer. In den besetzten Gebieten machten sie sich breit, plünderten die Geschäfte und Vorratslager, vertrieben die Zivilbevölkerung, bewohnten deren Häuser, ließen die Einwohner vor Ort für sich schuften oder schafften sie in Arbeitslager. Etwa siebenhunderttausend Belgier, Männer wie Frauen, wurden im Deutschen Reich in der Landwirtschaft und in Fabriken eingesetzt. Die Ausfälle an so genanntem Menschenmaterial durch den Krieg spielten deshalb keine entscheidende Rolle, obwohl auch das deutsche Heer bereits Hunderttausende von Männern verloren hatte. Man machte kein Geheimnis daraus. Die Listen der Gefallenen wurden veröffentlicht. Noch galt das alltägliche Sterben als notwendiges Stahlbad. Die Öffentlichkeit war darauf vorbereitet. Jahrelange Erziehung zum braven Untertanen zahlte sich aus.

Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues«, erschienen 1929, wurde ein Welterfolg. Die Geschichte von der Westfront ist der beste Antikriegsroman, der je geschrieben wurde. Auf den schwarzen Listen der Nazis stand er ganz oben. Remarque floh ins Exil.

Umso größer die Überraschung, als solche zu Gehorsam gedrillten Untertanen in Uniform diese deutsche Ordnung umstülpen und Weihnachten 1914 kurz entschlossen ihren ganz eigenen Frieden auf Erden machen. Deutsche Soldaten? Deutsche Soldaten!

Bei manchen ist es die Erinnerung an die eigene Kindheit, die den Anstoß gab. »Ich denke an ein Weihnachtsgedicht, das ich als kleiner Junge mal aufgesagt habe«, sinnierte ein Unteroffiziersanwärter namens Herkenrath vom 2. Westfälischen Infanterieregiment, aber »ich kriege die Verse nicht mehr zusammen.« Auch als seine Kameraden zu summen und zu singen beginnen, als es nach Weihnachten klingt und nicht nur nach dem Surren von Schrapnellen und dem gewohnten Ping, Ping, Ping der Kugeln, bleibt er stumm: »Ich kann nicht singen, irgendetwas schnürt mir den Hals zu. Vielleicht habe ich Heimweh? Bin ich zu schwach, um Gemütsbewegungen zu widerstehen? Dann hält es mich nicht mehr: Schluchzend stecke ich meinen Kopf in den Mantel, den ich als Kopfkissen benutze.«

Bei anderen ist es die friedliche Haltung der Feinde, die sie in der eigenen unausgesprochenen Friedenssehnsucht bestärkt. Das 5. Westfälische Infanterieregiment hatte sich Tannenbäume aus »dem rückwärtigen Bois mitgebracht«, und jetzt sind die Soldaten damit beschäftigt, die Zweige mit Kerzen zu schmücken. Der Himmel ist auch hier sternenklar, es friert, noch fallen auf beiden Seiten einzelne Schüsse. Aber die scheinen keinen zu stören, geschweige denn zu treffen. »Um neun Uhr abends werden die Bäume angesteckt, und aus mehr als zweihundert Kehlen klingen die alten deutschen Weihnachtslieder. Dann setzen wir die brennenden Bäume ganz langsam und sehr vorsichtig oben auf die Grabenböschung.« Insgeheim hoffen sie sogar, dass drüben der Anblick brennender Kerzen gewisse Stimmungen hervorrufen würde. Dass auch die Gegner lieber an die Heimat und ihre Nächsten statt an den nächsten Angriff denken.

Bei einem ist es der pure Zufall. Der Kriegsfreiwillige Goldschmidt, der perfekt Englisch sprach, hat nach einem nächtlichem Patrouillengang im Niemandsland durch die Befragung eines Gefangenen erfahren, dass drüben ein Verwandter von ihm im Graben stand. Sein in London lebender Schwager war bei den Engländern Kompanieführer. Die Verständigung zwischen den beiden klappte deshalb in der Heiligen Nacht innerhalb von Minuten. Ab sofort wird nicht mehr geschossen, und als die Deutschen den üblichen Baum aufstellen und singen, haben die drüben »einen Mordsspaß und wünschten uns frohe Weihnachten«. Sie werfen Geschenke rüber zu den Tommys, bekommen Kekse und Corned Beef zurück, die anderen trachten hauptsächlich nach Käse, Kommissbrot, Zwieback.

Goldschmidt überlebte die Verbrüderung nicht lang, er wurde einige Wochen nach Weihnachten durch einen Volltreffer im Unterstand getötet.

Der erste große Krieg des 20. Jahrhunderts war von den jeweiligen Strategen geplant - und anfangs noch geführt - wie einer aus dem 19. Jahrhundert, als unter Gegnern gewisse ritterliche Regeln galten. Einst zogen kleine Heere in die Schlacht, und wenn es dunkel wurde, gingen die Überlebenden schlafen. Helden gab es in Massen. Jetzt marschierten Massen, Tag und Nacht wurde geschossen, aber für ein Gefecht entscheidend konnten ein Maschinengewehr und drei Mann dahinter sein, und selbst ein Regiment voller Helden davor hätte keine Chance.

Einiges erinnerte dennoch an glorreiche Kreuzzüge.

So der Einsatz Pariser Taxifahrer zur Schlacht an der Marne. Sechshundert Taxis, mit je fünf Mann besetzt, brachten französische Soldaten an diese Front, und da die Fahrer - Motto: Wo bitte geht’s zur Front? - diesen unerhörten Truppentransport zweimal schafften, hatten es die Deutschen am nächsten Morgen mit sechstausend Gegnern zusätzlich zu tun. In den Geschichtsbüchern wird es als eines der Wunder des Krieges bezeichnet. Das an Weihnachten gilt in denen nicht viel. Der britische Historiker Niall Ferguson erwähnt in seinem Standardwerk »Der falsche Krieg« den Christmas Truce nur in wenigen Zeilen, warnt vielmehr davor, die Bedeutung des kleinen Friedens zu überschätzen. Ein Frieden wie der blieb seiner Meinung nach nicht nur deshalb einmalig, weil die Offiziere aufpassten, sondern weil der Hass der so genannten kleinen Leute zu groß geworden war. Er hält ihn, kühl historisch betrachtet, nur für eine von vielen Episoden des Krieges.

So eine wie jene Episode, die der bayerische Kronprinz Rupprecht, Befehlshaber der 6. Armee, in seinen Erinnerungen nicht zu erwähnen vergaß. Er wurde wegen seiner »löwenähnlichen Tapferkeit« bewundert, sogar vom Gegner. Es war dem deshalb eine Ehre, ihn bei Gelegenheit dafür zu ehren. Die Gelegenheit ergab sich. Der höchste französische Offizier gegenüber den bayerischen Regimentern probte mit seiner Regimentskapelle zwei Tage lang ein besonderes Konzert für Hörner und Schalmeien. Diktierte anschließend eine entsprechende Mitteilung mit dem geplanten Musikprogramm und ließ die, befestigt an einem Stein, über die gegnerische Deckung werfen. Man wolle am folgenden Nachmittag, siebzehn Uhr, dem Kronprinzen ein Ständchen bringen.

So geschah es. Pünktlich um siebzehn Uhr begann das Konzert. Beendet wurde dieser friedliche Akt inmitten des Krieges mit der französischen Nationalhymne, der Marseillaise. Auf der anderen Seite stieg danach ein einzelner Offizier auf die Brustwehr

1

Sie werden nicht alt, so wie wir, die noch da sind: Alter wird sie nicht beugen, nicht auf ihnen lasten. Wenn die Sonne untergeht und des Morgens Werden wir ihrer gedenken.

1. Auflage

Taschenbuchausgabe November 2005

Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Copyright © der Originalausgabe 2003 by C. Bertelsmann Verlag,

München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlagfoto: Imperial War Museum (Q 11718)

KF · Herstellung: Str.

eISBN : 978-3-641-02059-0

www.goldmann-verlag.de

Leseprobe

www.randomhouse.de