16,99 €

Mehr erfahren.

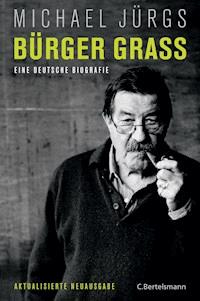

- Herausgeber: Bertelsmann, C.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Biografie des Nobelpreisträgers und Autors von "Die Blechtrommel"

Die Deutschen hatten es nie einfach mit ihm. Entweder hielt er ihnen den Spiegel vor – oder aber sie ihm. Er galt als Gewissen der Nation, bis er in „Beim Häuten der Zwiebel“ bekannte, gegen Ende des Krieges als 17-Jähriger bei der Waffen-SS gewesen zu sein. Er wurde gescholten als sich auch ungefragt stets mahnend einmischender Oberlehrer. „Ich gebe kein Bild ab. Sinnlos, mich auf einen Nenner bringen zu wollen“, erwiderte Grass. Weltberühmt wurde der Sprachbildhauer durch seine Bücher – „Die Blechtrommel“ ist einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts. Wo immer es ihm nötig schien, mischte er sich ein in Gesellschaft und Politik. Überall, aber am liebsten in Deutschland. Verließ den Elfenbeinturm, nahm die Mühen der Ebene auf sich, trommelte für Willy Brandt und die SPD, wetterte gegen Reaktionäre von links und von rechts. Auch wer noch nie etwas von ihm gelesen hatte, kannte seinen Namen. Grass konnte nicht nur schreiben und leidenschaftlich das Lied der Demokratie singen, er konnte zeichnen, malen, bildhauen. Das in Danzig 1927 geborene Gesamtkunstwerk, Nobelpreisträger und Nationaldichter, war und bleibt überlebensgroß über seinen Tod hinaus. Seine Freunde waren hochkarätig wie seine Feinde, Grass selbst aber betrachtete seinen Ruhm stets als treulosen Gesellen, als Begleiter auf Zeit. Michael Jürgs' Spurensuche in seiner Vergangenheit basiert auf intensiven Gesprächen mit ihm, auf Interviews mit vielen Wegbegleitern, die in seinem Leben Haupt- und Nebenrollen spielten: Es entstand die Geschichte eines Patrioten und Dichters, der die Frauen so liebte wie sein schwieriges Vaterland.

Aktualisierte Neuausgabe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 735

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Michael Jürgs

__________________________________

Bürger Grass

Eine deutsche Biografie

C. Bertelsmann

1. AuflageAktualisierte und erweiterte Neuausgabe der überarbeiteten Ausgabe von 2007© 2015 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH© der Originalausgabe 2002 by C. Bertelsmann, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: buxdesign, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-18012-6www.cbertelsmann.de

Inhalt

Epiprolog

I Vergegenkunft Danzig

2001–2002

II »Ich rieche gern den Mief, zu dem ich gehöre«

1927–1944

III »Als ich die Angst schätzen lernte«

1944–1952

IV »Mein großes Ja bildet Sätze mit kleinem nein«

1953–1956

V »Dann werde ich meinen Söhnen Linsen kochen«

1956–1959

VI »Nur wer gut lügt, ist ein guter Dichter«

1960–1961

VII »Ich rat Euch, Es-Pe-De zu wählen«

1962–1966

VIII »Ich fürchte alle, die mich bekehren wollen«

1967–1969

IX »Treu bin ich nicht – aber anhänglich«

1970–1972

X »Manchmal bin ich fertig allein«

1972–1977

XI »Auf verquere Weise bin ich unkompliziert«

1978–1982

XII »Mitten im Leben denke ich an den Tod«

1983–1989

XIII »Ich bin ein vaterlandsloser Geselle«

1990–1994

XIV »Das Schönste am Schreiben ist das Schreiben«

1995–2002

XV »Es richte über mich, wer richten mag«

2003–2015

Zeittafel

Bibliografie

Personenregister

Dank

zahlreichen Zeitgenossen und Wegbegleitern von Günter Grass, die mir bei meinen Recherchen in vielen Interviews und mit wertvollen Hinweisen halfen, darunter:

Rudolf Augstein (†), Egon Bahr, Arnulf Baring, Manfred Bissinger, Peter Brandt, Friedrich Christian Delius, Frieder Drautzburg, Karin Weber-Duve, Freimut Duve, Horst Ehmke, Björn Engholm, Jürgen Flimm, Helmut Frielinghaus (†), Günter Gaus (†), Bruno Grass, Peter Härtling, Daniela Hermes, John Irving, Eberhard Jäckel, Walter Jens (†), Joachim Kaiser, Hellmuth Karasek, Jörg Dieter Kogel, Siegfried Lenz (†), Erdmann Linde, Renate von Mangoldt, Hilke Ohsoling (Sekretariat Günter Grass), Anna von Planta, Fritz J. Raddatz (†), Toni Richter (†), Peter Rühmkorf (†), Volker Schlöndorff, Gerhard Schröder, Maria Sommer, Franziska Sperr, Carola Stern (†), Johano Strasser, Günter Struve, Elisabeth Unger (Archiv Akademie der Künste, Berlin), Klaus Wagenbach, Christa Wolf (†), Harro Zimmermann.

Den Fotografen, deren Fotos mehr sagen als tausend meiner Worte und deren Augenblick deshalb jenseits chronologischer Abläufe die Geschichten in den einzelnen Kapiteln bildhaft machen.

Für meine Frau. Für meinen Sohn.

Epiprolog

Nein, hatte er damals am Telefon gesagt, nein, das könne er sich eigentlich kaum vorstellen, dass ich seine Biografie schreiben wolle. Er lebe schließlich noch, und überhaupt sei ihm das viel zu privat. Ich dürfe aber versuchen, seine Meinung zu ändern. Dann beschrieb mir der erfahrene Beifahrer, der keinen Führerschein besitzt, den Weg nach Behlendorf, wo er in einem ehemaligen Forsthaus nahe dem Elbe-Trave-Kanal wohnte, und als ich dann bei ihm saß, beroch er mich auf seine Art. Das dauerte. Er suchte meine schwache Stelle, und ich suchte seine, aber ich fand seine schwächste nicht.

Im Jahr 2001 jedenfalls begann meine Recherche im Leben des Nobelpreisträgers. Es dauerte insgesamt 427 Tage und Nächte, bis ich nach 945050 Anschlägen den letzten Satz über ihn schrieb. Und wie ich dann erfahren sollte, nichts davon erfuhr, was im August 2006 anlässlich des Erscheinens seines Buches «Beim Häuten der Zwiebel« als die Waffen-SS-Beichte des großen GG bekannt geworden ist. Auf die Idee, ihn danach zu fragen, bin ich, als Journalist versagend, nicht gekommen. Ich hätte nie eine Nähe ausgerechnet von Grass zur Mörderbande Waffen-SS vermutet. Das schien mir ähnlich abwegig wie eine Frage, ob Hans Filbinger im Widerstand gegen Hitler gewesen sein könnte.

Wer eine Biografie von Günter Grass schreiben wollte, über den sogar diejenigen schon mal was gelesen haben, die noch nichts von ihm gelesen haben, wagte sich auf ein weites Feld. Das reizte mich. Ich musste trainieren für eine so große Distanz. Bevor ich ihn an jenem Nachmittag in Behlendorf traf und begann, mich nachfragend in sein Leben einzunisten als Gast auf Zeit, habe ich deshalb alles gelesen, was Grass geschrieben hatte. Zusätzlich rund dreißigtausend Seiten studiert, die über ihn gedruckt erschienen waren in Zeitungen und Zeitschriften der Länder, deren Sprache ich verstehe. Sechzehn Ordner standen danach rechts neben mir in meiner Schreibzelle. Die ist fünf Quadratmeter groß. Auf der Pinnwand links hing anfangs nur ein Foto von Grass, das ihn mit Ernst Bloch zeigte, wachsende Erkenntnisse deckten dann die Fläche zu mit detaillierten Strukturplänen, was wo warum in welchem Kapitel stehen sollte.

Wie aber nähert man sich überhaupt einem überlebensgroßen Gesamtkunstwerk? Am besten vorbereitet. Und wo sollte ich beginnen? Am besten da, wo am 16. Oktober 1927 sein Leben angefangen hat. Schauplätze und Menschen aus »Die Blechtrommel«, »Katz und Maus«, »Hundejahre«, »Unkenrufe« gespeichert im Kopf, fuhr ich im Sommer 2001 zum ersten Mal in die Stadt, die schon lange Gdansk heißt, in die Vergegenkunft des bis 1974 katholischen Kleinbürgers Günter Grass, Sohn eines Kolonialwarenhändlers aus dem Labesweg 13 im Vorort Langfuhr. Die Straße fand ich, bevor meine Dolmetscherin Anna einen Passanten danach gefragt hatte, denn Grass beschreibt nachgehbar die Schauplätze seiner Geschichten. Wer Trommler Oskar für sein Alter Ego hält, verwechselt aber wahres Leben mit dem erdachten.

Der sprachgewaltige Kaschube konnte gut zuhören; der listige Skatspieler hatte früh gelernt, seine Trümpfe im richtigen Moment auszuspielen. Als es bei einem Sommergewitter und prasselndem Regen schon nachmittags fast dunkel wurde im Behlendorfer Atelier, lotste mich seine Stimme in eine andere Welt. In die eines Geschichtenerzählers, der kein Tageslicht brauchte, denn Sprachverführer wie Grass konnten schon immer im Dunkeln gut munkeln. »Ich gebe kein Bild ab. Sinnlos, mich auf einen Nenner bringen zu wollen«, warnte er dichtend, und wenn ein Haus zwei Ausgänge habe, dann suche er den dritten.

Ich suchte den Eingang.

Der Rhythmus unserer Begegnungen ergab sich aus dem Stand meiner Recherchen. Grass wurde zum Lebenspartner auf Zeit. Je mehr ich über ihn erfuhr nach Interviews mit Freunden und Feinden, mit Zeitgenossen und Genossen, desto kundiger konnte ich fragen. Je mehr Bücher von Grass ich gelesen hatte, desto sicherer war ich, dass eines über ihn geschrieben werden musste.

Auf »verquere Weise bin ich unkompliziert«, sagte Grass und das machte die Annäherung an ihn nicht einfacher. Den großen Ring an seinem Finger hatte er gefunden in einem Laden in Hongkong, wo er mit seiner damaligen Freundin und späteren Frau Station gemacht hatte, und den habe er gekauft und dann zu Ute gesagt: »Jetzt sind wir verlobt.« Meine Neugier auf den privaten Grass musste anfangs so grenzenlos banal sein wie in dieser banalen Ring-Parabel. Erst als ich mehr wusste aus seinem Leben, konnte ich beim Schreiben die Grenzen ziehen.

Sich die Geschichten hinter Lebensdaten erzählen zu lassen war einfacher. Aufgewachsen zwischen dem »Heiligen Geist und Hitlers Bild« in Danzig, in der Nähe der Ostsee, die damals wie heute blubb machte und pschsch. Der Mief, zu dem er gehörte, den »riecht er heute noch gern«, sinnenfroh essend und trinkend und kochend und tanzend die Feste der kleinen wie der großen Leute genießend, die seines Clans und die bei Königs in Stockholm anlässlich des Nobelpreises. Wo auch immer in der Welt er hinkam und gefeiert wurde – er vergaß nie, woher er kam. Seinen Schattenmann-Ruhm, ständiger Begleiter seit der »Blechtrommel«, benutzte er deshalb bewusst nur als Grüßgustav und als Türöffner, als Gegenredner und als Sprachrohr für Sprachlose. Das nächtliche Handwerk des Waschbrettspielers einst in einer Düsseldorfer Jazzband hatte dem Bildhauer Grass ein feines Gehör für falsche Töne hinterlassen.

Seine Buchtitel sind eingängige Botschaften. Auch das hatte er geübt, unter dem Titel »Die Milchflaschenpost« Werbetexte verfasst für die Meierei C. Bolle und von den Honoraren die Miete für seine Wohnung in Berlin bezahlt. Mit seiner ersten Frau Anna, der Ballerina, ist er nach Paris gezogen, reich an Plänen, aber »arm an notwendigem Unterfutter« und im Hinterhof der Avenue d’Italie 111 im Heizungskeller hat er »episch dickarschig« geschrieben, hat mit der Kohlenschaufel vor Arbeitsbeginn die Ratten verjagen müssen, während Anna in Madame Noras Ballettstudio am Place Clichy tanzte, hat dort die verschiedenen Fassungen der »Blechtrommel« aufgemalt, die ihn dann1959 Schlag auf Schlag in den literarischen Olymp wirbelte.

Als Günter Grass damals von seiner Mutter sprach, wurde seine Stimme weich. Sein Selbstbekenntnis vom Mutterkomplex, was so mal auf seinem Grabstein stehen dürfe, war nicht ironisch gemeint. Der achtfache Vater, Großvater von damals fünfzehn Enkeln, blieb der kleine Junge aus dem Labesweg immer dann, wenn er seine Mutter schreibend, erzählend unsterblich machte. Sein einziges Ölbild, einen Blumenstrauss, der bei seiner Schwester Waltraut hing, hat er ihr zuliebe gemalt.

Grass teilte stets lieber aus als einzustecken, und wer ihm am Ende Recht gab, durfte ihm am Anfang widersprechen, und der Nörgler gab gern seinen Senf dazu, noch bevor die Wurst auf dem Teller lag; und er war radikal gegen Reaktionäre von links oder rechts und sozialdemokratisch gegen Radikale und realistisch, wenn andere in Utopien abhoben; und er hatte lustige braune Augen, die nur bei Bedarf ungemütlich blitzten, und statt erst am Ende zynisch zu werden, blieb er von Anfang an skeptisch; und über sein Leben als Mann, gern liebend, schwieg er sich liebend gern aus; und wie ein Verein hieß, war ihm egal, solange er ihm vorsaß; und nur er hätte seine Zweitfamilie Gruppe 47 nach Richters Tod zusammenhalten können, und regelmäßig überprüfte er von Zeit zu Zeit seine Ziele, denn Endziele waren ihm suspekt, und da der Verfassungspatriot so fest auf dem Boden des Grundgesetzes stand, hatte er Plattfüße.

Im Buch, so schrieb er mir nach Erscheinen von «Bürger Grass – eine deutsche Biografie«, sei zwar zu viel privates «Gewese«, aber insgesamt sei es wohl gelungen. Nachdem ihm seine Frau Ute nach Lektüre gesagt hatte, ihr sei es allzu viel privates Gewese, vor allem jenes, das außerhalb ihrer Beziehung geschehen war, nickte er mir bei Veranstaltungen nur noch verstohlen zu. Sozusagen unter uns Männern. Als er bekannte, bei der Waffen-SS gedient zu haben, und ich mich, wie viele andere auch, tief enttäuscht empörte, herrschte ab 2007 zwischen uns so etwas wie Kalter Krieg. Sein längst verstorbener Lektor Helmut Frielinghaus, der ihn wahrscheinlich jetzt im Club der toten Dichter empfangen wird – ich wette, die wählen den Alten zum Vorsitzenden auf Ewigkeit –, ein hoch gebildeter Mann, dem Autodidakten GG treu und nahe, mir nicht feindlich gesinnt, versuchte vergeblich zu vermitteln.

Viele Jahre später, aber nicht zu spät, beim Fest zum siebzigsten Geburtstag seines Lebensfreundes Manfred Bissinger, flüsterte mir Eva Rühmkorf zu, ich möge an die Bar gehen, dort stünde Grass allein, der genau um Mitternacht seinen 83. Geburtstag beginge. Ich zögerte. Sie drückte mich zweimal auffordernd in den Arm. Ich stand auf und ging hin. Grass blickte hoch und sagte: «Mein Lieber, wollen wir nicht wieder Frieden schließen?«

So beschlossen wir es und tranken darauf ein Glas. Als wir es geleert hatten, fing der Alte an zu erzählen.

I Vergegenkunft Danzig

2001–2002

Angelesene Bilder in meinem Kopf. Mitgebracht als Wegzehrung nach Danzig, das lange schon Gdansk auf Landkarten und Straßenschildern geschrieben wird. Erste geografische Annäherung an Grass, Günter, geboren an der Weichselmündung in Riechweite der Ostsee am sechzehnten Oktober 1927. Stippvisiten nach Markierungen auf dem Stadtplan, Stationen als Vorbereitung für die lange Reise in die Geschichte seines Lebens, die mir bevorsteht.

Grass machte mich kundig.

In seinen literarischen Ortsbeschreibungen ist er Schritt für Schritt, von Anfang an, stets unsichtbar dabei. Denn wer sich »kundig gemacht hat«, und deshalb gehört kundig zu seinen Lieblingsbegriffen, ist »kundig zu sein« eine Voraussetzung für alles, was er sagt und was er schreibt, kann anderen etwas kundtun.

Dies zum Beispiel:

»Es war einmal eine Stadt, die hatte neben den Vororten Ohra, Schidlitz, Oliva, Emaus, Praust, Sankt Albrecht, Schellmühl und dem Hafenvorort Neufahrwasser einen Vorort, der hieß Langfuhr. Langfuhr war so groß und so klein, daß alles, was sich auf der Welt ereignet oder ereignen könnte, sich auch in Langfuhr ereignete oder hätte ereignen können.«

Langfuhr heißt heute Wrzeszcz. Nur Erinnerungen sprechen und verstehen noch Deutsch, nur kundiges Wissen um diese verlorene Vergangenheit hilft beim Erleben der Gegenwart: Vom Kleinhammerpark gegenüber der graffitigen Unterführung am Bahnhof ist am halb geöffneten eisernen Tor einzig das Wort Park geblieben. Gitterzäune und Mauern umgeben eine struppige Wiese, altehrwürdige Bäume den sandigen Spielplatz. Das einstige Vereinslokal der Nazis, Marienstraße 13, in dem sich vor dem Zweiten Weltkrieg die braunen Jungschläger mit Bier mutig tranken, bevor sie gegen polnische Studenten auf dem Heeresanger in eine Prügelei zogen: abgebrannte Geschichte, doch während der Reisen an Orte, »die hinter uns liegen, die zerstört wurden, verloren sind und nun fremd klingen und anders heißen, holt uns plötzlich Erinnerung ein«.

Ein nahe gelegener Teich, der mal bedrohlich den dunklen Eingang zum Eiskeller der Brauerei Hevelius spiegelte, der Teich, in dem der Strießbach verschwand und wieder auftauchte: längst mit Beton zugeschüttet. Mit Arrest in dem finsteren fensterlosen Gewölbe, diesem von Günter Grass in den »Hundejahren« beschriebenen Eiskeller, diesem Kasten mit Flachdach, der »roch wie die leere Hundehütte auf unserem Tischlereihof«, drohten Mütter ihren »Kindern, die ihre Suppe nicht löffeln wollten… und den kleinen Matzerath, so munkelte man, habe seine Mutter, weil er nicht essen wollte, für ein paar Stunden in den Eiskeller gesperrt, seitdem wachse er keinen Zentimeter mehr, zur Strafe«.

Da lagerten große Eisblöcke zur Kühlung der Bierfässer, die mit Pferdewagen an die Kneipen der Freien Stadt Danzig oder direkt per Waggon von fabrikeigenen Gleisen nach Polen geliefert wurden. Bier wird noch immer gebraut. Die Kuppel des Hauptgebäudes mit dem Ausblick, der oben vom Turm an klaren Tagen bis nach Zoppot und Brösen und Hela reichte, gibt es nach wie vor, aber Pferde und Schienen braucht keiner mehr. Schwere Laster dröhnen auf brüchig verschlaglochtem Straßenpflaster. Hevelius, Danziger Astronom des siebzehnten Jahrhunderts, ist Patron der Hevelius Brewing Company Ltd. geblieben.

Kopfgeburten des Günter Grass, die ihm aus der Erinnerung stiegen, haben dunkle Zeiten überlebt, die von Nazis bestimmten und die von Kommunisten. Oskar Matzerath und Tulla Pokriefke und Joachim Mahlke und Walter Matern und Eddi Amsel und Jenny Brunies und Harry Liebenau haben ihn von ihrer Kindheit und Jugend, die an diesen Orten auch ihm gehört, künden lassen, erzählen lassen. Er hat ihre und somit seine Geschichte in Romanen und in Novellen und in Gedichten aufgezeichnet und vor dem Vergessen bewahrt. Geschafft hat er so die »poetische Rettung jener kleinen Welt, in der Deutsche und Polen, Juden und Kaschuben zusammenlebten«, wie sein ihm gelegentlich naher, meist jedoch ferner intellektueller Antipode Hans Magnus Enzensberger bewundernd schrieb. Literatur brauche den Verlust von Heimat, geografisch oder moralisch, sagt Grass, darum bleibe Wrzeszcz alias Langfuhr der Ort, an dem sich alles auf dieser Welt ereignet hat.

Das hat der geborene und sich zu seiner Herkunft bekennende Kleinbürger aus Langfuhr vielleicht schon geahnt, aber er hat es bestimmt nicht gewusst, als er in Paris seine »Blechtrommel« schrieb, die ihn dann 1959 über Nacht berühmt werden ließ. Selbst in der fernen Neuen Welt wurden Verleger damals trommelschlagartig aufmerksam auf »diese junge deutsche Stimme«, die sich in Oskars Gesang aus Danzig, aus der verlorenen Provinz Westpreußens bemerkbar gemacht hatte.

Die Stimme des echten Grass, der mir immer wieder sagte, um Himmels willen nicht alles autobiografisch zu interpretieren, bloß nicht nur zu vergleichen, was ich sehe, mit dem, was ich gelesen habe, vor allem nicht ihn mit Oskar zu verwechseln, verstummt im Off, weil der imaginäre Grass ruft. Die in seinen Romanen geborenen Kinder, die Unsterblichen aus der Danziger Trilogie, sie hören ihn und sie gehen, sich immer wieder suchend umblickend, ob wir ihnen auch ja folgen, uns voraus. Vorbei an der Pestalozzischule, in der Oskar an seinem ersten und einzigen Schultag der Lehrerin die Brille zersang, weil sie ihm die geliebte Blechtrommel wegnehmen wollte. Auch sein Schöpfer Grass hat hier gelernt – dann auf dem Conradinum, dann der St.-Petri-Oberschule, dann auf St. Johann, dann gar nicht mehr. Für Eddi Amsel und Walter Matern, deren Klassenleben auf St. Johann spielt, hat der Dichter Grass, aus der Erfahrung des Schülers Günter schöpfend, sich in den »Hundejahren« unterirdische Streiche ausgedacht. Wörtlich gemeint. Unter den Kellern der Schule haben sie sich herumgetrieben.

Wir gehen weiter, kommen direkt und ohne Ampel zum Max-Halbe-Platz. Der ist dreieckig, hat eine an Müttern reiche Mitte und Bänke am Rand der Anlage. Auf denen sitzen verbitterte alte Männer und erzählen ihren Hunden, die zuhören müssen, von der kommunistischen Vergangenheit, als sie noch nichts vermissten. Freiheit an sich, erst recht die zu reisen, scheint ihnen ein geradezu lächerlicher Fortschritt, weil in der alltäglichen Gegenwart ihre Rente knapp für Miete, Brot, Bier und die nötigen Straßenbahnfahrten reicht.

Da, der Labesweg. Der Grassweg. Der Matzerathweg. Ul. Lelewela. Ul. ist die Abkürzung von ulica, was auf Polnisch Straße bedeutet. Links und rechts die Reihe sich aneinander klammernder Häuser, dreistöckig, ohne Putz und seit ewig oder so ohne Anstrich, abgeblätterte Fensterrahmen, Satellitenschüssel für Fernsehkanäle aus jenem nahen fernen Land, das abends Millionäre sucht und gute Zeiten, schlechte Zeiten nur spielt. Eine einzige Fassade, Nummer 13, ist gestrichen in frisch anmutender Farbe, bis zur ersten Etage, dann wird sie wieder braungrau wie die anderen Gebäude, verläuft sich wellig im Ungewissen. Die Tafel über dem Fenster rechts neben der Eingangstür dokumentiert, dass hier der Dichter Günter Grass aufgewachsen ist. Als Zeitzeuge und Chronist für eben jenen Ort wird er zitiert: »Die Straße, das war Kopfsteinpflaster. Auf dem gestampften Sand des Hofes vermehrten sich Kaninchen und wurden Teppiche geklopft. Der Dachboden bot außer gelegentlichen Duetten mit dem betrunkenen Herrn Meyn Ausblick, Fernsicht und jenes hübsche, aber trügerische Freiheitsgefühl, das alle Turmbesteiger suchen, das Mansardenbewohner zu Schwärmern macht.«

Der Hausflur riecht anders als die Hausflure in diesem Viertel der kleinen Leute, von denen damals, als in den Höfen noch Teppiche geklopft wurden und keine Garagen standen, Beamte und Kleinbürger mit jenem ihnen als typisch zugeschriebenen Drang zu Höherem lebten, unter ihnen Helene Grass, die Mutter. Es mieft nicht unmittelbar nach Kohl und feuchter Wäsche und Etagenklo. Hat das »Ostseezentrum Kultur Danzig«, von dem das Geld für Tafel und Anstrich stammt, einen Luftfilter einbauen lassen? Über die Gegensprechanlage bitten wir, denn nicht nur ohne Grass und die anderen, sondern vor allem ohne meine Dolmetscherin Anna wäre ich längst verloren, im Namen des Dichters um Einlass und einen Blick in den Hof, den berühmten, in dem die anderen Kinder dem Blechtrommler Oskar diese detailliert beschriebene Brühe aus Pisse und Dreck eingeflößt haben. Anna muss nichts erklären. Als Türöffner genügt der Name Grass.

Gegenüber wuchern Vorgärten. Was ich lesend erfahren habe, das stimmt. Es gibt die Grünflecken tatsächlich auf nur einer Straßenseite. Den Labesweg queren Hertastraße und Luisenstraße und Elsenstraße, vom Augenschein her alles unverändert, nur verwittert, verblichen seit der Zeit, als Günter hier spielte und aufwuchs, in der Zweizimmerwohnung über dem Kolonialwarenladen der Eltern, »…Das war zur Zeit der Rentenmark/ Hier, nah der Mottlau, die ein Nebenfluß, /…hier, wo ich meine ersten Schuhe/ zerlief, und als ich sprechen konnte, / das Stottern lernte…« …und auch sein Oskar aufwuchs und in der Elsenstraße Tulla Pokriefke und Harry Liebenau.

Ein bisschen weiter weg, aber überschaubar nahe, lebte Jenny Brunies, die Adoptivtochter des Studienrats Oswald Brunies, die wahrscheinlich von den Zigeunern stammte, so wie es in den »Hundejahren« geschrieben steht. Noch immer nahe wohnten Mahlke und Pilenz. Hier liegt überall Heimat begraben. Weil sie die verloren haben, für immer und ewig, hat Grass sie aufbewahrt, in seiner Danziger Trilogie, ihnen und sich.

Er hat sie nie loslassen können, diese versunkene Heimat. Im »Krebsgang«, der altersweisen Grass-Novelle, erschienen in einem anderen Jahrhundert, im Februar 2002, spielt Tulla eine Hauptrolle. Das wollte sie immer schon, und nur weil auch Jenny die spielen durfte in den »Hundejahren«, hat sie die mit ihrem Hass verfolgt. In der Erzählung vom »Krebsgang«, zwei Schritte zur Seite, einen Schritt vor, ist sie siebzehn, schwanger – aber von wem? Vom Obergefreiten, der ihr als Liebeslohn einen Fuchspelz schenkte, den sie auch als Großmutter in Schwerin noch tragen wird? Tulla überlebt, als das einst stolze Kraft-durch-Freude-Schiff »Wilhelm Gustloff« am dreißigsten Januar 1945 nach drei sowjetischen Torpedotreffern mit mehr als neuntausend Flüchtlingen und Verwundeten in die Ostseetiefe sinkt, während am Strand fast zeitgleich die SS dreitausend KZ-Häftlinge unter dem Schein von Leuchtraketen in die Brandung treibt und erschießt.

Wer Tulla tatsächlich geschwängert hat? Ich weiß es nicht. Grass auch nicht. Er lässt es bereits in den »Hundejahren« Harry in einem seiner vielen Briefe an Cousine Tulla fragen, mit denen der Dichter kunstvoll zurückgreift auf »Katz und Maus«, die eigene Novelle: »Wer dich suchte, fand dich auf dem Wrack eines polnischen Minensuchbootes, das nahe der Hafeneinfahrt auf Grund lag. Die Tertianer tauchten in dem Wrack und holten Zeug hoch… und du wolltest immer nur einunddasselbe: ein Kind. Machten sie dir eines auf dem Wrack?«

Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Turm der Herz-Jesu-Kirche, in der Günter und sein Oskar getauft wurden, lugt über die Dächer. Auf dem Weg dorthin gehen wir die Magdeburger Straße entlang und über den Strießbach, der durch Langfuhr floss und durch Wrzeszcz fließt und vorbei an der Marienkapelle »in dem bekannten Vorort Langfuhr… das sich unterhalb des Jäschkentaler Waldes, in dem das Gutenbergdenkmal stand, in guter Wohnlage hinzog, in Langfuhr, dessen Straßenbahnlinien den Badeort Brösen, den Bischofssitz Oliva und die Stadt Danzig berührten, in Danzig Langfuhr also…«, wie das in den »Hundejahren« Grass schildert. In dieser Marienkapelle hat ein Junge aus der Osterzeile, der mit dem riesigen Adamsapfel als Kehlkopf, der Joachim Mahlke, der mit der Maus, der mit dem Ritterkreuz, vor dem Altar als Messdiener gekniet, und Pilenz, sein getreuer fiktiver Biograf, neben ihm. Und da, hinter dem roten Backsteingebäude, im Wohnheim der polnischen Studenten, als Danzig Freistaat war, hat Jan Bronski gelebt, der wahrscheinlich Oskar gezeugt hat, aber sicher ist das nicht, denn nur Grass hat das geschrieben, ausgedacht von ungefähr. Jan Bronski, den Oskar seinen Onkel nannte, gab es so wirklich nicht, nur wirklich so in der »Blechtrommel«.

Ein Sonntag in Wrzeszcz, irgendein Sonntag. Vor der Herz-Jesu-Kirche, hinterm Bahnhof links, dann nach der Kurve scharf rechts, am Bahndamm entlang, keine fünfhundert Meter, ach was, keine dreihundert, so wie es vor zehn Jahren Studenten in dem deutsch-polnischen Stadtführer »Oskar-Tulla-Mahlke« beschrieben haben. Es stehen an diesem Tag des Herrn seine Diener mit gefalteten Händen vor dem geöffneten Portal. Das Klingeln der Ministranten zum Ende des Gottesdienstes weht nach draußen. Christus, erbarme dich unser. Die Gläubigen fallen auf die Knie und schlagen das Kreuz. Dann ist die Messe gelesen, das Leben beginnt, die Kirche leert sich.

Wir treten ein und gehen gemeinsam zum Altar, der Dichter in unserer Mitte, Oskar und Tulla und Jenny und Walter am Rande. Diese ist auch ihre Kirche gewesen. Niemand kann sie sehen, sie bleiben nur bei mir im Kopf. Oskar erzählt mir flüsternd ins Gebetsgemurmel der alten Frauen, die vor uns knien voller Hoffnung auf das ihnen immer wieder versprochene bessere Jenseits, was Grass ihm dichtend in den Mund gelegt hat: »Es saß der nackte Jesusknabe immer noch auf dem linken Oberschenkel der Jungfrau, die ich nicht Jungfrau Maria nenne…«, und der sitzt da immer noch. Und auch das stimmt: Wenn Jesus einen Buckel gehabt hätte wie Oskar, dann hätten ihn die Römer schwerlich ans Kreuz nageln können.

Im grotesk verzweifelten Versuch, Gottes Sohn in Versuchung zu führen durch ein scheinbar unwiderstehliches Angebot, das kein moralisches war: wenn du für mich trommelst, nur einmal, dann glaube ich an dich, hatte ihm der böse Zwerg seine Blechtrommel umgehängt. Aber das Christuskind – »Liebst du mich, Oskar?« – hat sich nur ein einziges Mal wirbelnd offenbart, oder war selbst das nur geträumt?, hat »Lili Marleen« getrommelt und »Es geht alles vorüber« und sich ansonsten nicht gerührt, und Oskar blieb deshalb Zwerg des Bösen, des Teufels liebstes Kind.

Gepriesen in jener schwarzen Messe, als der Gotteslästerer Oskar selbst hinaufkletterte zum Jesusknaben, zur Statue, und sich da frech breit machte, bevor die Gestapo in die Kirche stürmte. Als die Stäuberbande, diese anarchistischen jungen Danziger Widerständler, deren Prophet, Erlöser und Verderber der kleine Oskar war, in der backsteingotischen Kirche aufflog und verhaftet wurde. Als Oskar, das ach so arme Opfer, das scheinbar verführte, scheinbar zurückgebliebene, angeblich nur benutzte Kind, auf dem Arm eines Häschers, na, mein Kleiner, haben sie dir auch nichts getan?, rausgetragen und nach Hause gebracht wurde, in den Labesweg Nr. 13.

Da aber war nur Grass dabei, nur er hat es gesehen: »Getauft geimpft gefirmt geschult./ Gespielt hab ich mit Bombensplittern./ Und aufgewachsen bin ich zwischen/ dem Heilgen Geist und Hitlers Bild./ Im Ohr verblieben Schiffssirenen,/ gekappte Sätze, Schreie gegen Wind,/ paar heile Glocken, Mündungsfeuer/ und etwas Ostsee: Blubb, pifff, pschsch…«

Die Straßenbahn nach Brösen, das jetzt Brzezno buchstabiert wird, ruckelt und zuckelt und stöhnt und schleudert und kostet nur einen Zloty pro Fahrt, also etwa fünfundzwanzig Cent, und kommt immer an in der Schleife am verlassenen Plattenbau mit den toten Fenstern, den ausgeschlagenen. Am Strand des Badeortes, der kein eigenes Gesicht mehr zeigt unter den vielen Fremden aus der nahen Stadt, hat der kleine Günter in den Dreißigerjahren gebadet und der große Grass in den Achtzigerjahren Muscheln gesammelt. Oskar und die anderen Matzeraths und auch Jan Bronski waren oft hier, und auch wir hätten in Oliva aussteigen und durch den Wald nach Sopot wandern können, so wie Grass sie damals hat laufen lassen: »Der Weg nach Zoppot führte über Oliva. Mama und Jan Bronski in der berühmten Flüstergrotte. Als uns die Strandpromenade nach Zoppot führte, kam uns der Sonntag entgegen und Matzerath mußte Kurtaxe bezahlen.«

Der Eintritt für die größte Mole der Welt, falls es stimmt, was da steht: fünfhundertsechzehn Meter lang, denn niemand wird es nachmessen wollen, macht mit 3,10 Zloty mehr aus als nachher die Straßenbahnfahrt zurück nach Wrzeszcz. Sommers dudelt hier bei Eis und Limonade des Volkes wahrer Himmel. Im Spätherbst und Winter ist ein Spaziergang auf der Mole für die dann vorherrschenden Alten kostenlos wie der Blick auf das unendlich graue Meer oder das Grandhotel, das sie sich nicht leisten können. In dem durfte der Tischlermeister Friedrich Liebenau beim Besuch des Reichskanzlers seine Schäferhundzüchtung Prinz wiedersehen, einst Geschenk Danzigs an Adolf Hitler, was Günter Grass in den »Hundejahren« erfunden und in den Liebesbriefen von Harry Liebenau, die der an seine geliebte Tulla geschrieben hat, die natürlich frei und doch genau erfunden wurden, präzise beobachtend wie ein Reporter beschrieben hat: »Heute muß ich mir Mühe geben, nichts tränenblind schwimmen zu lassen, was damals eckig, uniformiert, beflaggt, sonnenbeschienen, weltbedeutend, schweißdurchsuppt und tatsächlich war.« Der Palast am Meer verbirgt seine Trauer über die Jahre, die mal groß waren, hinter bröckelnder Fassade. Mondän und morbid zugleich wirkt Sopot, schwermütig senkt sich die Stille in Alleen. Aber in der breiten Fußgängerzone zwischen Bahngleisen und dünner Brandung tobt lautstark Leben aus zweiter Hand. Pizzaverkäufer und Straßenmusikanten und Wahrsagerinnen.

Hinten da, der Streifen am Horizont, rechts von der Steilklippe, das ist die Halbinsel Hela. Auch Heimat der Kaschuben, Altslawen, die ihre Sprache mischen aus Deutsch und Polnisch, etwa zweihundertfünfzigtausend von denen soll es heute noch geben. Heimat von Helene Grass, und deshalb auch ihr Sohn Günter dort verwurzelt. »Wer fragt noch wo? Mein Zungenschlag/ ist baltisch tückisch stubenwarm./ Wie macht die Ostsee? – Blubb, pifff, pschsch…/Auf deutsch, auf polnisch: Blubb, pifff,pschsch…« Nach Hela sind im Herbst 1944 viele Kinder aus Danzig in die Landschulheime evakuiert worden. Unter ihnen Waltraut, die Schwester von Günter, drei Jahre jünger als er. Auf Hela, sagt meine kundige Dolmetscherin, haben die Kneipen bunte Muster in den hängenden Gardinen.

Rückfahrt in die Stadt. Die ist 1945 total zerstört und in den Jahren danach von den Polen aufgebaut worden, und zwar so, wie sie mal unter den Deutschen ausgesehen hat. Auf dem Weg ins wiedergeborene Herz Danzigs liegen biografische Ortstermine. Spurensuche Grass, Günter. Wieder müssen wir am Bahnhof Wrzeszcz aussteigen, den wir kennen, aber diesmal biegen wir nicht nach der Unterführung ab zur Herz-Jesu-Kirche, betet eure Fürbitten doch ohne uns, sondern gehen weiter über die ehemalige Hindenburgstraße in Richtung jenes grünen Waldhügels. Erbsberg früher. Und heute?

Und heute: Kopa Grochowa. Vorbei an Villen, die von anderen, von reicheren Zeiten künden. Vor einem großen Haus ohne Gesicht wehrt jetzt das russische Generalkonsulat Neugierige durch Zaun und Verbote und Überwachungskameras ab. Da hätte Eddi Amsel wohnen und seine wahnwitzigen lebensechten Vogelscheuchen basteln können. Da, im Garten, hätte es passieren können, in jener Winternacht, in der ihn sein Blutsbruderfeind Walter Matern, vermummt wie die braunen Schläger aus der Kneipe am Kleinhammerpark, überfallen hat und sie ihm alle Zähne ausgeschlagen haben, auf dass er in Zukunft den Roman »Hundejahre« als Goldmäulchen durchlebt, so genannt wegen der falschen goldenen Zähne, die er sich nach der Flucht nach Berlin dank seines Vermögens hat leisten können.

Scharf links nach jenem Haus hinauf, Philosophenweg damals, ein paar Stufen durch einen dunkelgrünen ruhigen Wald auf die Lichtung, von der fünf Pfade abgehen. Einer von denen führt zu Gutenberg, um dessen Denkmal, von gusseisern hängenden Ketten geschützt, sich Jenny, von Tulla getrieben, todgeweiht um den Verstand sprang in eben jener Nacht, als Eddi Amsel niedergeschlagen wurde: »Kaum stand Jenny, lag sie wieder. Wer hätte geglaubt, daß sie unterm Schnee einen flauschigen Teddymantel trug? Wir wichen gegen den Waldrand und schauten von dort aus zu, wie Tulla arbeitete. Über uns waren die Krähen begeistert. Das Gutenbergdenkmal war so schwarz, wie Jenny weiß war. Tulla lachte meckernd mit Echo über die Lichtung und winkte uns heran. Wir blieben unter den Buchen, während Jenny im Schnee gerollt wurde.« Als stummer Zeuge dieser Nacht steht stumm der Mann, ohne dessen Erfindung es den beredten Grass nicht gäbe.

Straßenbahn wieder ruckeldizuckeldikreischrumms. Während der Fahrt bereits sichtbar der spitze Giebel auf dem roten Backsteingebäude des Conradinums. Damals schon Gymnasium, besucht von dem Schüler aus dem Labesweg 13, der ganz in der Nähe, diesseits des Bahndamms, in einer Klinik zur Welt gekommen ist. Hat vor jenem roten Vorhang in der Aula der wegen Diebstahls eines Ritterkreuzes von der Anstalt gewiesene Joachim Mahlke, der mit dem Adamsapfel, und zwei Jahre danach selbst Ritterkreuzträger, von seinen Heldentaten reden wollen? Weil sie ihm das nicht erlaubten, weil er nicht die Genugtuung erfahren hat, zu den Schülern sprechen zu dürfen, ist er in »Katz und Maus« zum Deserteur geworden. Und ist er deshalb vom Tauchgang in das halb versunkene Boot draußen in der Bucht nicht wieder aufgetaucht? Sein Freund Pilenz hat das nie so recht geglaubt, der hat ihn nach dem Krieg bei den Treffen ehemaliger Ritterkreuzträger in vollen Sälen und voller Hoffnung, aber vergebens ausrufen lassen.

Meine nur mir sichtbaren, nur mir hörbaren Begleiter geben keine Antwort und schweigen, sind still verblüfft, vielleicht sogar beleidigt, weil der Pedell den Namen Grass noch nie gehört und uns nur deshalb eingelassen hat, weil er mich für einen ehemaligen Zögling der Anstalt hält, getrieben von nostalgischen Gefühlen, und weil Anna ihm nicht widersprochen hat.

Und wo ist die Maiwiese, das weite Feld am Steffenspark, das die Nazis für ihre feierlichen Fahnenaufmärsche nutzten und auf der sie ihre blutig ernst gemeinten Reden vom Ausmerzen und Auslöschen hielten? Wo unter der Holztribüne ein kleiner Blechtrommler ihnen auf seine Art den Marsch im Walzertakt trommelte und sie so lächerlich machte, denn die Waffe Lächerlichkeit ist die beste Methode, einen Gegner zu entwaffnen. Ein Bild in der Erinnerung meiner Weggefährten, die sich hier auskennen. Für mich nur Baracken, irgendwo dazwischen das Gebäude der Baltischen Oper.

Aus Langfuhr in die große Stadt fuhr Oskar, so weiß es Grass, fast jeden Donnerstag, wenn er seine Mutter begleitete, die sich in einer Pension in der Tischlergasse mit ihrem Geliebten Jan Bronski traf. Oskar wurde beim Spielwarenhändler Sigismund Markus abgestellt, der das außereheliche Verhältnis ahnte und schweigend darunter litt, weil er Oskars Mutter selbst so liebte. Im Zeughaus war sein Geschäft, in dem hat er sich auch umgebracht, als draußen der antisemitische Mob tobte, der deutschnationale, der in Danzig stärker war als anderswo, denn hier hatten die Nazis bei der letzten freien Wahl über fünfzig Prozent erzielt. So viel hatten sie im gesamten Reich, als noch gewählt wurde, nie bekommen. Aus dem verwüsteten Laden hat sich, so weiß es Grass, Oskar Matzerath ein paar greifbare Blechtrommeln geholt für die kommenden, die schlechteren Zeiten.

Im Zeughaus wird heute angeboten, was billig ist. Für Touristen ist die Welt, in der sie einkaufen, global preiswert geworden. In der Langgasse, an dessen Tor 1938 die Synagoge brannte, grinst mich von einem Plakat riesig Oskar an, aber er ist es gar nicht, er kann es ja gar nicht sein. Es ist eine Reklame für Coca-Cola. Mein Oskar steht schon hoch oben auf dem Stockturm am Ende der Gasse und singt die Fenster des gegenüberliegenden Theaters zu Bruch und pling und plong und pling. Grass lacht wie sein Oskar, als der in der »Blechtrommel« zum ersten Mal einen großen Auftritt genießt und außerhalb der Familie seine Stimme wirken lässt: »Es gelang mir, innerhalb einer Viertelstunde alle Fenster des Foyers und einen Teil der Türen zu entglasen. Vor dem Theater sammelte sich eine, wie es von oben aussah, aufgeregte Menschenmenge. Es gibt immer Schaulustige. Mich beeindruckten die Bewunderer meiner Kunst nicht besonders.«

Den Weg zur polnischen Post, dem nationalen Wahrzeichen, Symbol des heroischen Widerstandes gegen die Deutschen, kennt jedes Kind. Schon ein suchender Blick an irgendeiner Kreuzung hilft. Nächste Straße links, dann hinter der Mauer wieder links, dann seht ihr schon das Gedenkmal. Danke. Bitte. Der Platz vor dem roten Ziegelbau, der wieder eine Post mit Schaltern für Briefmarken und Verwaltung bis unters Dach beherbergt, gegenüber der Tür, die ins Museum führt, gehört wie so viele Plätze in Gdansk den Rentnern. Mit ihren Besen halten sie das Kopfsteinpflaster sauber. Selbst Tauben, diese fliegenden Ratten der Stadt, suchen vergeblich nach Abfällen.

Da, der schwarze Stein vor dem Eingang mit dem ewig brennenden katholischen Licht, der an jenen ersten September 1939 erinnert, an dem die SS-Heimwehr mit Flammenwerfern und Panzern heranrückte, gnadenlos präzise, wie es nun mal deutsche Art war, da der Zweite Weltkrieg hier und auf der Westerplatte begann. Die Kommunikation wollten sie den Polen zuerst nehmen, das im Versailler Vertrag festgelegte Recht auf Post und Eisenbahn und Wasserwege in der Freien Stadt Danzig. Damals, als sie den schlecht ausgebildeten polnischen Verteidigern, die auf Erden nur Postbeamte sein wollten und sonst gar nichts, die Hölle bereiteten.

Jan Bronski ist nur im Roman einer von ihnen gewesen, und wie die ist er nach der Kapitulation von der SS auf dem Friedhof Zaspa standrechtlich erschossen worden, deshalb steht sein Name nicht auf der Gedenktafel, auf der alle stehen, die hier ihr letztes Gefecht ums Leben, für Polen, fürs Vaterland kämpften. Der von Helene Grass’ Cousin steht da, den hat es in der Wirklichkeit tödlich erwischt. Fürs Vaterland, das missbrauchte, das seine Söhne fraß und nur die Mütter zurückließ auf verbrannter Erde, in Ruinen, nicht nur hier, auch da, wo die anderen herkamen, die an jenem Tag und an so vielen, die folgten, zu den Mördern gehörten. Jan Bronski, den hat Oskar förmlich in die Post gezogen. Der wollte da nicht hin. Der wollte leben. Der hatte nicht den Wunsch, für Polen und die Mutter Gottes zu sterben. Der wurde da reingewirbelt von seinem wohl doch leiblichen Sohn, dem Blechtrommler: »Jedenfalls blieb ich vorerst in der Schalterhalle, suchte Jan und Kobyella, ging dem Doktor Michon aus dem Weg… Mein mutmaßlicher Vater hatte eine solche genaue und bei all seiner weich üppigen Phantasie realistische Vorstellung vom Krieg, daß es ihm schwerfiel, ja, unmöglich war, aus mangelnder Einbildungskraft mutig zu sein… Der Geliebte meiner armen Mama war mit seiner Angst so beschäftigt und ausgefüllt, daß meine ihn um Hilfe angehenden Gesten allenfalls geeignet waren, seine Angst zu steigern…«

Grobkörnige Fotos, von Wehrmachtssoldaten aus ihrer Angreiferperspektive aufgenommen, im Visier die polnische Post, riesig an den Wänden des Museums. Unter Vitrinen liegen zerbrochene Brillen, Kämme, Ausweise und Knöpfe. Entdeckt im Massengrab, das Bauarbeiter Jahre nach dem Krieg bei Ausschachtungen eher zufällig fanden. Die vielen zerschmetterten Knochen, die Beweise des Mordens, sind bestattet worden. Und die, denen sie gehörten, stehen auf der Gedenktafel. Günter Grass hat von den Ereignissen nichts erfunden, nur den Namen Bronski hinzugefügt, gemischt unter die echten.

Jan Michon, Direktor der Post, starb an jenem Sommertag. Ein Knochen blieb, ein Foto. Und ein Brief des Deutschen Roten Kreuzes, Führungsstab, Berlin SW 61, Blücherplatz, an Herrn Ferdinand Michon, Krakau. Leider sehe man sich nicht in der Lage, »Ihnen eine amtliche Sterbeurkunde zu beschaffen. Es wird Ihnen anheimgestellt, den Tod Ihres Vaters bei der zuständigen Behörde im Wege eines Aufgebotsverfahrens erklären zu lassen…« Bestätigen können die Schreibtischtäter aus Berlin nur, dass »der Obengenannte am ersten September 1939 beim Kampf um das Gebäude der Postdirektion erschossen wurde«. Für Jan Michon mahnt auf dem Friedhof Zaspa ein Kreuz. Neben denen für die Opfer aus dem KZ Stutthof, das zu benennen in jenen Jahren keiner wagte, von dem sie blauäugig nichts zu wissen vorgaben. Die Bürger von Danzig ahnten, was dort vor den Toren der Stadt geschah mit den Juden und den unbequemen Polen und auch mit Oskar Brunies, dem Studienrat und Vater von Jenny: »Ein dunkles Wort lebte in Mietshäusern, stieg treppauf, treppab, saß in Wohnküchen bei Tisch, sollte ein Witz sein, und manche lachten auch: Die machen jetzt Seife in Stutthof, man möchte sich nicht mehr waschen.«

Oskar und Tulla und Mahlke und Harry und Jenny haben ihren Vater und mich in der Post zurückgelassen, sind weitergezogen zur Werft. Die kennen sie als Schichau-Werft, denn das Gedröhne der Hämmer und das Kreischen der Kräne und das Tuten der Schiffe haben sie bis Langfuhr hören können, wenn der Wind günstig stand. Lenin-Werft stand danach am riesigen Eingang unter der anderen Diktatur. So ist sie berühmt geworden, als der heute so einsame Lech Walesa zum Aufstand rief und als 1970 ein anderer Pole namens Jan dort erschossen wurde, den Grass aber erst in einem anderen Roman, im »Butt«, sterben lässt.

Seit 2006 heißt sie Stocznia Gdansk Spolka Akcyjna, die Aufträge reichen kaum zum Überleben, wie auf allen Werften. Das trotzige Versprechen WIR GEBEN NIE AUF, gepinselt an Wände, ist sichtbar. Anna hat es mir übersetzt. Um das riesige Dreikreuzdenkmal auf dem Platz vor den Toren, das man schon von der Post aus sehen konnte, stehen bei jedem Wetter die Revolutionäre von einst und erzählen den zur Schicht eilenden Arbeitern von der glorreichen Vergangenheit, die sie nicht satt macht. Singen ihre heroischen Geschichten den Touristen vor, die sie nicht verstehen: dass sie verraten worden sind und dass es in ihrer Werft kaum noch was zu tun gibt und dass dies eine Verschwörung sei, die späte Rache der Kommunisten, die sich jetzt anders nennen, aber immer noch so denken wie früher.

Zurück mit Grass in die Altstadt. Die lebt nur in der Gegenwart. Die ist jung und lässt die Handys in die Zukunft klingeln. Die hat so gar nichts Tödliches. Wir werden beobachtet. So einfach geht das in der Fantasie. Für diese Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft hat Grass ja den passenden Begriff Vergegenkunft gefunden. Alexander Reschke schaut auf uns aus ihr runter, neben ihm am Fenster lehnt in der Hundegasse 78/79, der Ogarna, im dritten Stock, wie immer rauchend, Alexandra Piatkowska. Das merkwürdige alte Liebespaar aus den »Unkenrufen« ist Literatur geworden, also unsterblich, weil es die »Deutsch-Polnische Friedhofsgesellschaft« gegründet hat. Sie wollten denen, die einst bis zur Flucht 1945 hier lebten, im Tode einen Platz beschaffen in der so genannten Heimaterde.

Eine wahnwitzige Idee aber für eine Novelle, in der sie dann im Laufe der Handlung überrollt werden von geschäftstüchtigen Managern. Alles nur von Grass erdichtet, meinem Schatten. Erfunden hat er Alexander, den Professor aus Bochum, den Witwer auf Besuch in der Stadt, die er deutsch Danzig nennt. Erfunden hat er Alexandra, die Witwe, die Restauratorin aus Gdansk. Er hilft ihr, und so beginnt Grass seine, also ihre Geschichte, die Pilze von der Dominikmarkthalle nach Hause zu tragen. Sie erklärt ihm wie nebenbei, was ihr Land überleben ließ und lässt: »Aber Denkmäler bauen können wir Polen immer noch. Überall Märtyrer und Denkmäler von Märtyrern.« Am Ende der »Unkenrufe« sind sie tot, in Neapel tödlich verunglückt auf der Hochzeitsreise. Da sie aber unsterblich sind, trinken sie jetzt da oben in der Ogarna zum Kaffee einen Likör und wärmen sich am Glauben an eine Zukunft ohne Denkmäler.

Zum Bahnhof. Anna musste in den Stadtplan schauen, Grass schien den Weg zu kennen und ging zielbewusst los. Er wurde dabei immer kleiner und durchsichtiger, verschwand mehr und mehr in seiner Vergangenheit, bis er nur noch zu ahnen war. Als wir endlich am Bahnhof angekommen sind, ist er nicht mehr zu sehen. Oder täusche ich mich? Auf dem Perron Nummer fünf, da hinten, steht ein Mann mit einem Jungen, etwa sechzehn Jahre alt, kurze Hosen, Pappkoffer in der Hand. Sie reden vertraut miteinander wie Vater und Sohn, bis der Zug kommt und…

…meine Reise mit den Kopfgeburten, den Bildern im Kopf, sie endet hier. Denn die eigentliche Geschichte beginnt. Die Biografie des Jungen mit dem Pappkoffer. Die von Grass, Günter, geboren am sechzehnten Oktober 1927.

II »Ich rieche gern den Mief, zu dem ich gehöre«

1927–1944

Geboren wann? Nun sag schon, wo? Als Günter Grass mal wieder bedrängt wurde, über sich Auskunft zu geben, was er nicht mag, statt über sein Werk, was er mag, schlüpfte er in die Gestalt des Dichters und sein Bleistift beichtete: »Nicht auf Strohdeich und Bürgerwiesen,/ nicht in der Pfefferstadt – ach, wär ich doch/ geboren zwischen Speichern auf dem Holm! – / in Strießbachnähe, nah dem Heeresanger/ ist es passiert…«

Das ist zwar von ihm erdichtet, weil die Antwort auf die Frage, wo und wann, so in seinem Gedicht »Kleckerburg« steht.

Aber es stimmt.

Helene Grass, geborene Knoff, bringt am sechzehnten Oktober 1927, einem Sonntag, ihr erstes Kind zur Welt. Es ist ein Junge und der soll Günter heißen. Vom Schulhof des Conradinums aus, nicht weit entfernt, nur durch Bahndamm und Straße getrennt, wird er zwischen den Kastanienbäumen später die obersten Stockwerke der Städtischen Frauenklinik Langfuhr sehen können, seinen tatsächlichen Geburtsort. Sieben Jahrzehnte danach beginnt ein alter Günter Grass das Kapitel 1927 in seinem Buch »Mein Jahrhundert« mit dem Satz »Bis in die Mitte des Goldenen Oktobers trug meine Mama mich aus…«

Sie ist neunundzwanzig Jahre alt und katholisch, ihr Mann Wilhelm fast ein Jahr jünger und evangelisch. Wie üblich in solchen Mischehen wurde vor der Hochzeit festgelegt, in wessen Glauben mögliche Kinder zu erziehen sein sollten, und wie in anderen Fällen setzten sich auch bei dieser Familie die starken Frauen durch, zahlreich vertreten in Helenes Verwandtschaft aus dem im Danziger Hinterland liegenden katholischen Biotop der Kaschuben. Günter und seine 1930 geborene Schwester Waltraut sind deshalb in der Herz-Jesu-Kirche getauft und gefirmt worden, sie wuchsen katholisch auf, wurden jedoch tolerant erzogen. Bis zu seinem dreizehnten Lebensjahr, ergänzt Günter Grass, war er ein treuer Diener der ihrem Anspruch zufolge allein selig machenden Kirche. Also auch Messdiener.

Günter Grass auf dem Wickeltisch eines Fotografen in Langfuhr.

© Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin/Günter Grass Archiv/Sammlung Maria Rama

Was als selbst erkniete Erfahrung hilfreich war für die genaue Schilderung vor und hinter dem Altar spielender Szenen in Büchern, die mal als seine »Danziger Trilogie« bekannt werden sollten: »Die Blechtrommel«, »Katz und Maus«, »Hundejahre«. Die erlebten Riten des Katholizismus, weihrauchgeschwängerte Messen, lustvolle Beschwörungen des Keuschen, barocke Formen zur Unterdrückung des Sinnlichen, die ganze verlogene heidnische katholische Pracht, haben sich so in ihn eingegraben, dass er zumindest schreibend nie total vom Glauben gefallen ist. Nicht das »Vaterunser« war sein liebstes Gebet, sondern das »Gegrüßet seist du, Maria«. Die Mutter Jesu ist Grass auch nach seinem Austritt aus der Kirche vertraut geblieben, näher jedenfalls als der prüde Protestantismus, der die Suche nach Gott als eine von dem so gewollte und jedem Gläubigen auferlegte Prüfung fürs nächste Leben verlangt.

Verdichtet hat er seine katholische Vergangenheit immer wieder. Deutlich in der Figur des Ritterkreuzträgers Joachim Mahlke, der Maria vergöttert wie eine irdische Geliebte, sie jeden Morgen zur Frühmesse in der Marienkapelle besucht. Der französischen Autorin und Übersetzerin Nicole Casanova vertraute Grass mal in einem Gespräch an: »Wenn der Katholizismus nicht Hand in Hand daherkommt mit Fanatismus und Intoleranz, die eben gleichermaßen auch katholisch sind, dann halte ich ihn für eine sehr lebbare, sehr phantasiereiche, sehr humane Form der Existenz.« Wie schwer Grass von christlichen Namen und Symbolen loskomme, schreibt Dieter Stolz in seiner Dissertation über den Schriftsteller, falle überhaupt im gesamten Werk des Dichters auf. Allerdings hat der »von katholischer Seite nie ein kritisches Wort gegen die Nazis gehört, ich habe noch die Schlußgebete im Kopf, in denen unsere tapferen Soldaten zu Lande und in der Luft und auf den Meeren in die Fürbitten mit eingeschlossen wurden. Von anderen war nie die Rede.«

Das Aufwachsen zwischen dem »Heilgen Geist und Hitlers Bild« hat zwangsläufig Narben hinterlassen in Romanen und Zeichnungen und Novellen und Gedichten: »Ein Credo leidet am Schüttelfrost. Im Miserere bibbert das R.« Vor allem seine persönlichsten Aufzeichnungen, sein politisches Tagebuch über die Schnecke, ein fortschrittliches Kriechtier, das auf den Namen Günter hört, laden zu vergleichender Suche ein, was denn wohl erlebt ist von ihm und was erdacht. Die Erinnerung kam mit dem Schreiben. Viele seiner Bücher beschwören die »untergegangene Stadt Danzig, deren gehügelte wie flache Umgebung, die matt anschlagende Ostsee«. Ohne den Ruhm späterer Jahre wäre seine frühe zwar eine ziemlich normale Kindheit gewesen, kaum der öffentlichen Nachrede wert, nun aber gehört sie, ob ihn das nun stört oder nicht, so wie der ganze große Grass, nicht mehr ihm allein, sondern allen.

In der elterlichen Wohnung – zwei Zimmer, Küche, kein Bad, Klo auf dem Flur –, die über dem kleinen Kolonialwarenladen am Labesweg 13 lag, hatten Günter rechts und dann seine Schwester unter dem Fensterbrett links eine Ecke für sich. Mehr eigene Welt gab es nicht in der beengten. Der Vater versprach manchmal am Sonntag, falls er in guter Stimmung war, dass er sich nach dem Krieg um eine größere Wohnung kümmern wolle. Kein Zimmer für sich gehabt zu haben sei prägend gewesen, denn erst 1951 in Düsseldorf, da ist Grass schon fast vierundzwanzig, wird es wenigstens dafür reichen.

Kleinbürgerliche Verhältnisse besingt Grass auch später wortgewaltig, weil es der »Mief ist«, den er »gerne riecht«, zu dem er »gehört«. Aus provinzieller Enge, geografisch und moralisch, wuchs größenwahnsinniges Verbrechen, das deutsche Schuld bleibt für immer. »Doch kaum war unser Reich, das wir das Dritte nannten, zur Kapitulation gezwungen worden, suchten wir allesamt, soweit wir unsere eigene Hybris überlebt hatten, die zwar halbzerstörten, doch reparierbaren Idyllen wieder auf«, erklärt er den scheinbaren Widerspruch in einer seiner Reden, einer jener radikalen politischen Einwürfe des überzeugten Störenfrieds. Er verklärt, so erklärt, dennoch nichts.

Der Mief hat ihn fürs Leben gezeichnet. In dem war er zu Hause, aus dem Modder blubbern immer wieder Geschichten nach oben, die nicht nur seine Geschichte bestimmten, sondern die seiner Generation. Gegen den Verlust der moralischen Heimat schreibt er an, ohne je zu bezweifeln, dass die geografische Heimat verloren ist. Er ist, wie so viele, aus der Heimat vertrieben, wurde aber kein Heimatvertriebener wie so viele. An diesem Brocken der deutschen Geschichte reibt er sich seitdem. Gleich nach dem Frühstück hält er, den »Teelöffel noch in der Hand, mißtrauisch vor weißem Papier sitzend, besonders, wenn ihm was einfällt«, täglich die zerronnene Zeit fest, akribisch wie ein Buchhalter, artistisch wie ein Dichter.

In den Stoffen, aus denen er sich schreibend und zeichnend neue Mäntel schneidert, lauern getrocknete Salzflecken aus der Danziger Bucht. Man kann sie finden. Ihn aber, behauptet er, habe es nie gereizt, seinen persönlichen Spuren nachzugehen: »Für mich ist meine eigene Biografie immer nur dann interessant gewesen, wenn ich sie begriff mit Zeitströmungen, mit Wendemarken, mit Umbrüchen und Brüchen wie 1945.« Aber seine eigene Biografie ist, gehörig erzählt, auch eine ganz deutsche Geschichte. Deshalb wird es mitunter unerlässlich sein, ohne Grass zu fragen, sich ungehörig fragend in seine Vergangenheit zu begeben.

Kleinbürger treibt die Sehnsucht, große Bürger zu werden. Zur Erfüllung gehört entsprechend bürgerliches Auftreten mit den selbstverständlichen Attributen eines durch ehrliche Arbeit erworbenen Wohlstands. Grass ist wohlhabend, aber er zeigt es nicht. Grass ist zwar aufgestiegen, aber er ist nicht abgehoben. Sein kleinbürgerliches Herkommen half, dieser »miefgesättigte, durch abgebrochene Gymnasialbildung – ich blieb Obertertianer – gesteigerte Größenwahn«. Weil er dessen verborgene Treibkraft kannte, »bediente ich es, bei aller Anstrengung, spielend und kühl: Schreiben als distanzierter, darum ironischer Vorgang, der sich privat einleitet, so öffentlich seine Ergebnisse später auftrumpfen oder zu Fall kommen«.

Die Erfahrung allerdings, dass er sich spät erst einen Raum für sich hat leisten können, die hatte offensichtliche Konsequenzen. Ihm stehen im Alter eigene Häuser in Behlendorf und Lübeck, in Berlin, auf der dänischen Insel Møn, wo er zur Miete auf Dauer wohnen darf, und an der Algarve offen. Keines mit einer Hypothek belastet, manche weitläufig umgeben von Gärten, Wald, Teichen, Land. Das große Anwesen in Portugal finanzierte er durch den günstigen Verkauf des früheren kleineren Hauses zum bestmöglichen Zeitpunkt.

Arm sein wird er nie wieder. Es bleibt jedoch die unausgesprochene irrationale Sorge, morgen alles verlieren zu können. Denn der äußerliche Erfolg hat seine innere Einstellung nicht verändert, kleinbürgerliche Bodenhaftung ist seine feste Burg. Hämische Bemerkungen prallen deshalb an ihm ab: »Ach, dieser Spott über Kleinbürger. Einer der folgenreichsten Fehler in der Weimarer Republik war doch, daß die linken Parteien, daß die Sozialdemokraten und Kommunisten so lange auf dem Kleinbürgertum herumgehackt haben, bis die kleinen Leute 1933 politisch heimatlos waren und eine leichte Beute für Hitler. Denn der hat sie ernst genommen.«

Alternativ zu Berlin hätte Grass in den Sechzigerjahren im Ruhrgebiet leben können, weil er dort bei Wahlreden und Lesungen und anschließend in Kneipen den so vertrauten Mief glaubte noch riechen zu können, weil dort die Menschen noch nicht ihre Herkunft verleugnet haben, die proletarische. »Als Kleinbürger in Danzig waren wir unterer Mittelstand«, definiert er stolz das Milieu, das seines war. Dessen Eigenheiten haben sich bei ihm gehalten. Er liebt Feste der Art, die das Kleinbürgertum feiert, »und wenn zum Beispiel meine Schwester ’nen runden oder halbrunden Geburtstag hat, dann fahre ich da natürlich hin, die machen da so ein richtiges Geburtstagsprogramm, und ich habe das auch gern«. Der nach seinem Welterfolg »Die Blechtrommel« in diesem seinen Land als Bürgerschreck schaudernd bewunderte Dichter passte nie in die Schublade Bürgerschreck. Der unbehauste Grass hat mithilfe der Literatur zurückgefunden zur bürgerlichen Heimat.

Wollte der junge Günter in der tatsächlichen Heimat allein sein, musste er sich in sich selbst zurückziehen, in die Welt seiner Gedanken und Träume reisen. Vater und Mutter hätten manchmal nicht gewusst, »wer und wo ich gerade war, auch wenn ich am Tisch saß«. Mitschüler aus der Zeit, die sich nach Auftritten des dann ja schon Berühmten als ehemalige Kameraden vorstellten, haben ihm gesagt, sicher, gespielt hast du schon auch mit uns, Günter, aber meist hast du ein Buch dabei gehabt oder einen Zeichenblock. Den vor allem. Oft sei er so weit weg gewesen, zitiert er rückblickend seine Mutter, dass sie ihm ein Stück Seife statt des mit Pflaumenmus beschmierten Butterbrotes auf den Teller hätte legen können und er, in Gedanken woanders, reingebissen hätte. So habe sie es einer Nachbarin erzählt und sogar beim Besuch ihrer Schwester unter Beweis gestellt, denn einmal wurde Ginterchen, weil er wieder mal geistesabwesend lesend in einer fernen Welt der Windhühner saß, mit diesem Stück Seife, »wahrscheinlich Palmoliv«, gar wie ein Versuchskaninchen vorgeführt. Nur zwischen den Mahlzeiten »gehörte der Eßtisch mir«, ihm und seinen wasserlöslichen Deckfarben, seinen Knetbrocken aus Plastilin, die er zu kindlichen Figuren formte.

Um diesen Tisch saßen sie. Die auf dem Land lebenden kaschubischen Verwandten brachten an Geburtstagen oder Beerdigungen oder zum regelmäßigen Sonntagskaffee mit anschließender Skatrunde polnische Würste, Eier, Butter und ihre Lebensart mit. Die vom Klan aus Danzig, bereits in zweiter Generation in der Stadt lebend, waren ähnlich gute Deutsche geworden wie die Sippe des Vaters. Das mischte sich bis Mitte der Dreißigerjahre im Freistaat Danzig, der von 1920 bis 1939 eigene Staatsangehörigkeit verlieh, eigene Währung gebrauchte und als traditionell weltoffene Hansestadt selbstverständlich Minderheiten integrierte, ohne national bedingte Störungen. Der kaschubische Vetter Franz Krause, angestellt damals bei der polnischen Post und dort heute als Opfer der Deutschen auf dem Gedenkstein als Frantizek Krauze geehrt, stiller Verehrer von Günters Mutter, wurde bei einem Grand mit Vieren, falls es sich so ergab, erbarmungslos abgebürstet wie andere bei passender Gelegenheit auch.

Doch im Gegensatz zur Entscheidung in Sachen Religion und Jenseits zeigte sich bald deutlich, wer in Sachen Ideologie und Diesseits auf Dauer mächtiger sein würde. »Meine Mutter konnte zwar kaschubisch, und als Kind hatte ich ein paar Brocken parat, aber das war erstens nicht fein und irgendwann ja auch nicht mehr opportun, politisch gesehen, kaschubisch oder gar polnisch zu sprechen.«

Sonntagnachmittage im Labesweg. Kaffee und Kuchen, Zigarren und Bier, Radiokonzerte und Kartenspiele. Langweilig für Kinder. Draußen auf dem Heeresanger und im Hof, am Strießbach und auf den Straßen in Langfuhr, im ganzen Kleckerburg, war aber genügend Platz zum Spielen. Wenn es schneite, zogen sie mit den Schlitten Richtung Philosophenweg; vom Hügel runter, auf dem das Gutenbergdenkmal stand, ließ sich gut rodeln. Wenn es regnete, bot sich allen gemeinsam der Hausflur an. Und Günter blieb der Platz unter dem Fensterbrett, zeichnend, lesend, dabei meist Zeigefinger in den Ohren, oder nur träumend, die Grillen beobachtend, die er im Schuhkarton, bespannt mit einem Rest Gardine, gefangen hielt.

Am schönsten waren die Sommer, in der Erinnerung stets barfüßig erlebt. Da fanden, Abfahrt jeweils morgens per Straßenbahn Linie neun, Familienausflüge an die Ostsee in den Badeort Brösen statt. Ein Foto aus dem Jahr 1928 hält solche Idylle fest. Die Großeltern, in ihrem Rücken ein Boot auf Kiel, dahinter ein paar flache Wellen. Lagernd am Strand Vater und Mutter mit ihrem kleinen Günter im Schoß, Sand häufend, links Tante und Onkel mit Töchtern Hannelore und Ingrid. Alle im offenbar sonntäglichen Staat, Jacken abgelegt, Ärmel aufgekrempelt, Röcke geschürzt. Eine Cousine hat Grass, der sich da dank der Tantiemen aus seinen Romanen schon locker hat leisten können, wovon Kleinbürger ein Leben lang träumen, 1969 in Wilhelmshaven besucht, nach einem Wahlkampfauftritt für die SPD. Das familiäre »Weißt du noch«, das gemeinsame Blättern im Familienalbum, das Austauschen der Erinnerungen habe bis morgens vier Uhr gedauert, notierte ein von so viel Familiensinn des Dichters beeindruckter Germanist aus Toronto.

Sonntagsidylle am Strand von Brösen in der Danziger Bucht: Tante Elly Preuß mit ihrem Ehemann im Vordergrund. Daneben die Großeltern Mathilde und Friedrich Grass, bei ihnen ihre Enkelinnen, Günters Cousinen Hannelore und Ingrid, dann Vater Wilhelm und Mutter Helene Grass, die ihren im Sand spielenden Sohn stützt.

© Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin/Günter Grass Archiv/Sammlung Maria Rama

Erlebnisse von früher können ohne persönlichen Anstoß, ganz von ungefähr, zu einem Angriff in die Gegenwart starten, sie dürfen außerdem »schummeln, schönfärben, vortäuschen« und »mich, der ich immer noch gerne in die Pilze gehe, überfällt gelegentlich die Erinnerung an jenen Augenblick, in dem ich als Kind in den Wäldern der Kaschubei plötzlich vor einem vereinzelten Steinpilz stehe. Er ist größer und herrlicher von Gestalt, als ich ihn später jemals gefunden habe.« Später hat der Linkshänder, der auch mit der rechten Hand zeichnen kann, sie nicht direkt in der Pfanne zubereitet, sondern erst einmal in kraftstrotzender Phallusfülle auf einem Blatt festgehalten, immer wieder voller Lust.

Den katholischen Großvater Knoff, von Beruf Büchsenschmied, kennt Grass nur aus Mutters Erzählungen, er fiel im großen Krieg, der heute in den Geschichtsbüchern Erster Weltkrieg heißt. Er machte ihn sich vertraut in ein paar Versen des Gedichts »Bratkartoffeln«, und zwar ganz einfach so: »Ich will mit Zwiebeln und erinnertem Majoran/ einen Stummfilm flimmern, in dem Großvater,/ ich meine den Sozi, der bei Tannenberg fiel,/ bevor er sich über den Teller beugt, flucht/ und mit allen Fingern knackt.« Den protestantischen Großvater Grass hat er als Kind noch selbst erlebt, dessen Werkstatt in Langfuhr holte er sich als Erwachsener für die Schilderung der Tischlerei Liebenau in den »Hundejahren« aus dem Gedächtnis zurück.

Dieser Großvater ist indirekt verantwortlich für eine andere Eigenschaft des Mannes mit vielen Eigenschaften. Die Eigenschaft, so gut tanzen zu können. Bei den bürgerlichen Schützenfesten draußen vor der Stadt, die sein Großvater mit organisierte, auf einer großen Wiese, hat er es gelernt, beginnend im Sommer 1940: »Da war ein Tanzpodest aufgebaut und als Musik gab es Schieber und Walzer und alles Mögliche noch, und die jungen Mädchen waren schon ohne Männer, denn die Männer waren als Soldaten im Krieg, und da hielt ich als knapp Dreizehnjähriger alle jungen Frauen im Arm, die viel älter waren, so siebzehn, achtzehn, und die haben mich zum Tanzen angeleitet und mir den Rhythmus beigebracht. Unterricht hatte ich nie.« Aber gemerkt hat sich der alles Neue aufsaugende Autodidakt jeden Schritt, jede Bewegung.

Nach dem festlichen Ball zum Nobelpreis 1999 feierten schwedische Zeitungen den großen Tänzer Günter Grass mit Fotos auf Seite eins, nicht nur den würdigen Großschriftsteller. Als Tangojüngling soll er selbst im Alter unschlagbar geblieben sein. Andere sagen, man wisse vorher nie, ob er behend wie ein Faun leichtfüßig zum Klang der Musik über die Tanzfläche dahinschwebe und sich drehe oder sich so in eine Partnerin verschlinge, dass es einem Liebesakt gleiche.

Viele Mädchen brachten dem dreizehnjährigen Günter das Tanzen bei. Er war begehrt, weil die jungen Männer im Krieg waren und deshalb auf sommerlichen Festwiesen vor Danzig die Partner fehlten. Die Schritte hat er nie verlernt. Auch im Alter ist Grass ein Meister, der jeden Rhythmus beherrscht. Bei Gelegenheit stellt er seine Kunst graziös unter Beweis. Das Foto des tanzenden Paares Ute und Günter Grass machte Robert Lebeck 1997 in Italien.

© Robert Lebeck/Picture Press

Von seinem Vater gibt es wenig konkret Überliefertes, wenn man in ihm nicht nur des Blechtrommler Oskars Vater Alfred Matzerath sehen möchte, also den literarischen Vater. Über den echten, Wilhelm Grass, der einundachtzigjährig starb, der den Ruhm des Sohnes noch sehr bewusst erlebte, lässt dieser nur biografisch angefütterte, eher distanzierte Sätze fallen. Dass er gut kochen konnte und dass er gerne Skat spielte, was beides so auch auf Günter Grass zutrifft, dass er jeglicher Kunstform, geschrieben oder gezeichnet oder geformt, fern gestanden habe und dass er 1936 in die NSDAP eingetreten ist, um bloß keine Kunden zu verlieren – obwohl Danzig da noch ein Freistaat mit polnischem Zollgebiet war und kein strammes Filetstück am Arsch des Hitlerschen Volkskörpers.

In der »Blechtrommel« ist er plastischer geschildert, falls er es denn ist, aber das mag jeder selbst entscheiden: »Es war einmal ein Kolonialwarenhändler, der schloß an einem Novembertag sein Geschäft, weil in der Stadt etwas los war, nahm seinen Sohn Oskar bei der Hand und fuhr mit der Straßenbahn Linie Fünf bis zum Langgasser Tor, weil dort wie in Zoppot und Langfuhr die Synagoge brannte.« Doch ich muss mich, nachschreibend auf den Spuren der Grassschen Kindheit, immer wieder davor hüten, einfach die Szenen der »Blechtrommel« als eine Art geheimes Tagebuch des kleinen Günter zu betrachten und sie seiner echten Welt zuzuordnen.

Wilhelm Grass, in der Verwandtschaft Willy gerufen, kümmerte sich um den Einkauf vom Danziger Großmarkt, sorgte für die nötigen Vorräte im Keller des Ladens. Er schätzte, opportunistisch oder überzeugt wie fast alle anderen auch, die Freuden der braun uniformierten Pflichten, wollte eigentlich, bis er 1945 dann mit Frau und Tochter und Eltern fliehen musste, nie aus Langfuhr hinaus. Die Neigung des Sohnes, sich den Hinterhöfen und Straßen und Wäldern und Badeanstalten und Stränden der Heimat tagträumend zu entziehen, hat er deshalb stets voller Misstrauen betrachtet. Die Anekdote, dass er auf dem Kopf des widerborstigen Sprösslings, wütend über eine Fehlleistung, die bis zum Ende des Freistaats auch Schulgeld kostete, einen Malkasten zerbrochen habe, könnte durchaus wahr sein. Zwar hatte Günter durchweg eine glatte Eins in Deutsch, aber eben auch eine sichere Fünf in Mathematik. Eine Eins in Zeichnen, aber eine nur wackelige Vier in Latein. Den beiden Zweien in Erdkunde und Geschichte stand die Vier in Englisch gegenüber.

Nach dem Krieg und dem Verlust der kleinen Sicherheit hat Wilhelm Grass erst recht nicht begreifen wollen, dass Günter einen Hungerberuf wählte. Seine Ängste waren zwar verständlich, aber den hat das nicht interessiert, der war jung, der hat ihm einfach gesagt, das verstehst du nicht, basta. Sie blieben einander lange Zeit fremd. »Als ich dann mit der Blechtrommel berühmt wurde, sahen wir uns wieder und da sagte er: Mein Sohn, ich bin so stolz auf dich, ich habe immer an dich geglaubt, und ich gucke ihn an, blaue Augen, und ich dachte, der glaubt das, der lügt nicht, der glaubt das wirklich, und dann habe ich ihm gesagt: Ja, Papa, ohne dich hätte ich das nie geschafft, was auch in einem gewissen Sinne stimmte. Danach hat es nie wieder Streit gegeben zwischen uns.« Bis zu seinem Tod trug Wilhelm Grass aus Langfuhr eine im Laufe der Jahre vergilbte, aber eben hymnische Zeitungskritik der »Blechtrommel« gefaltet in der Brieftasche bei sich. Das Buch hat mein Sohn geschrieben, mein Sohn. Der Sohn ließ ihn, da selbst lange schon Vater und gütiger geworden mit seinem, in dem Glauben sterben, dass er am Erfolg mitgetrommelt hatte.