3,99 €

Mehr erfahren.

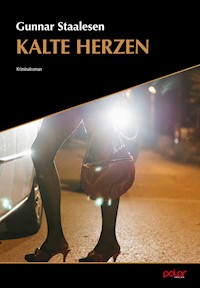

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Krimi

- Serie: Privatdetektiv Varg Veum

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Dieser Titel gehört zu einer Romanreihe, auf der die bekannte Krimifernsehserie ›Der Wolf‹ um den Privatdetektiv Varg Veum basiert. Die Erstausstrahlung der beiden Staffeln erfolgte in Deutschland 2008 bei Das Erste und 2013/2014 beim ZDF. Wenn ein junger Mann vermißt, bei der Suche aber eine junge Frau gefunden wird, ohne Kopf und demzufolge tot, im Kühlschrank einer Mansardenwohnung im norwegischen Öl-Klondyke Stavanger, dann hat Privatdetektiv Varg Veum Probleme – und der Leser den Nervenkitzel. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Ähnliche

Gunnar Staalesen

Die Frau im Kühlschrank

Krimi

Aus dem Norwegischen von Kerstin Hartmann

FISCHER E-Books

Inhalt

Die Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel Kvinnen i kjøleskapet bei Gyldendal Norsk Forlag, Oslo

1

Das kleine Holzhaus lag auf der Mitte von Dragfjellstrappen, die wie eine Pariser Seitengasse am Dragefjell hinaufsteigt. Auf dem Türschild stand der richtige Name: Samuelsen.

Es war ein kalter und nackter Tag Anfang November. Ich klingelte und blieb an der Türschwelle stehen und wartete. Sie hatte gesagt, daß sie schlecht zu Fuß sei und daß es einen Moment dauern würde, bevor sie aufmachen könnte.

Es roch schal nach altem Holz und frischem Ofenrauch in der engen Gasse. Der Rauch zog rußig über die Hausdächer, und rund um die Stadt, die Berghänge hinauf, lag der erste Frost wie weiße Nebelschwaden.

Die Frau, die öffnete, war Anfang sechzig. Ihr Haar war am Ansatz weiß, an den Spitzen goldbraun. Es war zu einer Art Pagenfrisur geschnitten, mit scharfen Kanten. Das Gesicht war knittrig von Falten. Der Mund war verkniffen und klein, und das Kinn stand vor wie eine kleine Skisprungschanze. Es war etwas Bestimmtes und Energisches an ihrer gesamten Kieferpartie.

Die Augen wirkten eher unsicher. Sie waren hell und blau, und von den Pupillen aus durchzog sie ein Netz von kleinen Adern. Sie beäugte mich skeptisch, hielt die Tür nur einen kleinen Spalt weit geöffnet, den Kopf ängstlich dahinter versteckend.

Ich lächelte beruhigend und sagte: „Ich bin Veum, gnädige Frau.“

„Veum?“ antwortete sie, als hätte sie den Namen noch nie gehört. „Haben Sie einen Ausweis?“

Ich zeigte ihr den Führerschein und sie starrte konzentriert auf das kleine Foto. „Sind das Sie?“

„Vor ein paar Jahren,“ sagte ich.

Sie sah mich an. „Ihr Gesicht ist markanter geworden. Kommen Sie rein.“

Sie trat vorsichtig zur Seite und gab die Tür frei.

Ich kam in einen dunklen Flur. Rechts führte eine schmale, gewundene Treppe in den ersten Stock, wo nicht für mehr als ein, zwei Zimmer Raum sein konnte. Die Tür direkt vor uns war geschlossen, die Tür links war angelehnt.

Die Frau benutzte einen Handstock und stützte sich schwer darauf, als sie ging. Das eine Bein war fast steif. Sie ging mir voraus in das Zimmer links und winkte zum Zeichen, daß ich ihr folgen sollte.

Wir kamen in ein kleines Wohnzimmer. An einer Wand stand ein altes, verschlissenes Sofa. In der einen Sofaecke lagen aufgerollt ein Laken, ein Federbett und eine Wolldecke. In der anderen Ecke lag ein besticktes Kissen mit dem Bild des Triumphbogens und dem Text La belle France. Vor dem Sofa stand ein niedriger Couchtisch. Auf der Ablage unter dem Tisch lag ein Stapel Zeitungen und Wochenzeitschriften. Auf dem Tisch befanden sich eine halbvolle Kaffeetasse, ein kleiner Teller mit ein paar Brotkrümeln, ein kleiner Kerzenhalter mit einer fast heruntergebrannten Kerze, eine Packung billiger norwegischer Zigaretten und eine Schachtel Streichhölzer, und aus einem offenen Briefumschlag ragte die Ecke eines Briefbogens. Sie hatte die Untertasse als Aschenbecher benutzt.

Am Ende des Raumes stand die Tür zur Küche halb offen. An der Wand neben der Küchentür stand ein schwarzer Ofen. Aus dem Ofen hörte man trockenes Holz knacken, und die Zimmertemperatur war ungefähr auf Saunaniveau.

Vor dem niedrigen Couchtisch standen zwei Sessel mit verschlissenen Bezügen, und sie machte ein Zeichen, daß ich mich in einen davon setzen könnte. Sie selbst humpelte in Richtung Sofa.

Als sie sich zurechtgesetzt hatte, nickte sie kurz zur Wand hinter mir und sagte: „Das ist meine Tochter.“

Ich wandte mich im Sessel um. An der Wand stand ein Sekretär mit einem einfachen Bücherregal darüber. Abgesehen von einem Telefonbuch standen in dem Regal keine Bücher. Das Telefon stand auf dem Sekretär darunter. Links vom Telefon stand ein gerahmtes Foto einer jungen Frau. Sie erinnerte nur schwach an die Mutter, aber sie hatte das gleiche markante Kinn. Die Augenbrauen waren schmal, die Nase lang. Sie starrte von dem fast feierlichen Sekretär ernst auf uns: wie ein Heiligenbild auf einem Altar.

„Aber es geht um Arne,“ sagte Frau Samuelsen hinter mir. „Meinen Sohn.“

Ich drehte mich um und blickte sie höflich an.

Sie kaute auf ihren Lippen und plinkerte mit den Augenlidern. Es war ein kaum spürbarer Bruch in ihrer Stimme, als sie sagte: „Ich – ich habe nichts von ihm gehört seit … seit vielen Wochen.“ Sie nickte zu dem offenen Brief auf dem Couchtisch hin.

„Ist das ungewöhnlich?“

„Ja.“ Sie schluckte. „Er – er hat immer – immer regelmäßig geschrieben.“

„Wo ist er?“ fragte ich vorsichtig.

„Er wohnt in Stavanger. Er arbeitet auf einer der Ölplattformen da unten, draußen in der Nordsee. Ich konnte nicht verstehen, warum er nicht mehr hier bei mir wohnen wollte, zu Hause. Aber er suchte sich eine Wohnung in Stavanger, und da wohnt er, wenn er nicht – draußen ist.“

„Ah so. Und wie oft hören Sie normalerweise von ihm?“

„Er schreibt immer, wenn er an Land ist.“ Sie zog ein kleines Notizbuch unter der Tischdecke hervor und blätterte darin. Die Seiten waren abgegriffen, eselsohrig. Es war ein Buch, in dem sie oft blätterte. „Jetzt ist er zehn Tage draußen gewesen, und dann sollte er zehn Tage an Land sein, und er war … Er müßte jetzt seit sechs Tagen an Land sein, und ich hab noch nichts … Wenn er drei Wochen zu Hause – drei Wochen an Land ist – dann kommt er meistens ein paar Tage her, aber wenn es nur zehn Tage an Land sind, dann bleibt er da unten.“

Ich sagte beruhigend: „Aber dann hat er vielleicht viel zu tun, andere Dinge, meine ich?“

Sie sah mich verständnislos an. „Aber was denn?“

Ich zuckte mit den Schultern. „Wie alt ist er?“

„Achtundzwanzig.“

„Tja …“ Ich hob die Schultern. „Junge Männer in dem Alter …“

„Junge Männer in dem Alter!“ schnaubte sie. „Außerdem ist er nicht in seiner Wohnung.“

„So?“

„Nein, ich habe jeden Tag seine Wirtin angerufen, die letzten drei, vier –, und sie hat gesagt, daß niemand antwortet, wenn sie klingelt. Gestern – gestern hab ich gefragt, ob sie nicht aufschließen könnte, ob sie nicht einen Extraschlüssel hätte …“ „Ja?“

„Und dann hat sie zurückgerufen, und dann … Es war niemand da. Die Wohnung war ganz leer. Sie fing an, von der Miete zu reden.“

„Das haben Wirtinnen so an sich. Hat er sich vielleicht einfach einen kleinen Urlaub gegönnt?“ fragte ich leichthin. „Die Leute auf den Plattformen – die verdienen nicht gerade wenig.“

„Nicht ohne mir Bescheid zu sagen. Das würde er nie tun. Nicht Arne.“

„Also …“

„Nein.“

Nach einer kleinen Pause sagte ich: „Und das letzte Mal, daß Sie von ihm gehört haben, das war also …“

„Er war zehn Tage draußen gewesen und sollte seit fünf oder sechs zu Hause sein. Und er hat geschrieben unmittelbar bevor er das letzte Mal rausfuhr, das sind also – fünfzehn, sechzehn …“

„Sie haben nicht vor, die – Polizei zu fragen?“

Sie sah mich widerwillig an. „Warum, glauben Sie wohl, habe ich Sie angerufen?“

„Wenn er wirklich verschwunden sein sollte – dann haben die den größeren Apparat. Sie können ihn in Nullkommanichts finden. Ich bin – nur einer.“

„Aber ich will nicht … Wenn – wenn es nichts Ernstes wäre. Es wäre so unangenehm – für ihn.“

„Also Sie meinen – Sie glauben also, daß er möglicherweise doch irgendwohin gefahren sein könnte, ohne Ihnen Bescheid zu sagen?“

„Nein!“ sagte sie schroff. Und dann, fast doch nachdenklich: „Es sähe ihm so gar nicht ähnlich …“

Ich seufzte. „Wissen Sie, ob er … Vielleicht hat er eine – Freundin?“

Sie schüttelte den Kopf, mit verkniffenem Mund. „Nein. Davon hat er nie was geschrieben.“

„Aber vielleicht hat seine Wirtin – Wirtinnen pflegen sowas zu wissen.“

„Es sähe ihm so …“, begann sie. Dann unterbrach sie sich und beugte sich über den Tisch nach vorn. „Sowas erzählen sie Müttern nicht. Verstehen Sie? Deshalb möchte ich, daß Sie nach Stavanger fahren, mit seiner Wirtin reden, den Arbeitgebern, anderen, die ihn kennen – versuchen, ihn zu finden – für mich …“

„Ihre Tochter – könnte sie vielleicht etwas wissen?“ Ich wandte mich automatisch halb dem Bild hinter mir zu, als könnte ich direkt von dort eine Antwort erwarten.

Sie sagte mit leerer Stimme: „Meine Tochter ist tot. Sie starb vor – fast acht Jahren.“

„Oh, Entschuldigung – ich …“

„Ist schon gut. Man kann ja nicht wissen … Es kommt ja nicht so häufig vor, daß Menschen – so früh sterben.“

Es wurde still in der dunklen Stube. Ihr Gesicht war wie aus knorrigem Holz geschnitzt. Dunkle Schichten lagen unter der Haut, in die sich die Sorgen eingegraben hatten, für immer.

Ich sagte: „Es wird – so einiges kosten. Ich muß sicher ein paar Tage da unten bleiben, und ich brauche Geld für die Reise, Geld fürs Hotel, für Essen, vielleicht einen Leihwagen, Telefonate … Und dann das gewöhnliche Tageshonorar. Es würde billiger, wenn Sie die Polizei …“

„Ich will nicht, daß die Polizei …“, stieß sie heftig hervor. Ruhiger sagte sie: „Ich habe Geld. Es gibt nichts anderes, für das ich es brauchen könnte. Wollen Sie einen Vorschuß?“

Ich nickte leicht. „Geben Sie mir nur – seine Adresse.“

Sie gab sie mir. „Und seine Wirtin heißt – Frau Eliassen.“

Ich notierte beides. „Wie lange wohnt er schon da unten?“

„Zwei – drei Jahre.“

„Was hat er davor gemacht?“

„Da war er ein paar Jahre auf See.“

„Und die Gesellschaft, bei der er arbeitet?“

Sie sagte den Namen einer der amerikanischen Ölgesellschaften, die die Rechte für ein ansehnliches Stück des Nordseebodens und das, was sich darunter befinden mochte, erworben hatten. „Ich habe auch bei ihnen angerufen, aber sie haben nur geantwortet, daß sie sich nicht darum kümmern würden, wo sich ihre Leute aufhielten, wenn sie frei hätten, Hauptsache, sie kämen zur Arbeit, wann sie sollten.“

„Ich verstehe. War es jemand Bestimmtes, mit dem Sie da gesprochen haben?“

„Ja, aber ich weiß nicht mehr – es war eine Frau.“

„Gut, gut, das finde ich schon heraus.“

Sie sah mich bittend an. „Glauben Sie …“ Ihre Stimme wurde zu einem Flüstern. „Glauben Sie, daß Sie mir helfen können?“

„Ich werd’s versuchen“, sagte ich. „Haben Sie ein Foto von ihm?“

„Ja, ich … Er wollte nicht zum Fotografen gehen – so wie Ragnhild, aber hier hab ich eins.“ Sie holte unter dem Tisch eine Handtasche hervor und zog ein kleines Foto heraus. Sie gab es mir, und ich sah es mir an. Es war nicht schlecht. Er hielt das Gesicht gegen die Sonne und blinzelte etwas, aber die Sonne zeichnete die Linien in seinem Gesicht so klar, daß man das Profil erahnte, obwohl es eine Frontalaufnahme war. Ich nickte zum Zeichen, daß ich es verwenden konnte.

Er war seiner Schwester durchaus ähnlich: das gleiche kräftige, viereckige Kinn – männlich bei ihm, ein wenig zu dominierend bei ihr – die gleichen dünnen, wie nachgezogenen Augenbrauen und die gleiche langgestreckte, gerade Nase. Aber sie war ganz dunkel gewesen, und er war hellblond.

„Es ist nicht schwer zu erkennen, daß sie Geschwister sind“, sagte ich.

„Nein – sie ähneln dem Vater, beide“, antwortete sie.

„Haben Sie sonst noch etwas zu erzählen über Ihren Sohn? Hat er irgendwelche besonderen Interessen? Was tut er in der Freizeit?“

Sie sah mich hilflos an. „Er ist so selten zu Hause gewesen. Erst die Jahre auf See und jetzt – da unten. Er – hat gerne gelesen. Und ging zu Fußballspielen. Oder ins Kino. Aber – das ist ja nichts Außergewöhnliches, nicht?“

„Nein, das ist es wohl nicht.“

„Wie – wieviel Geld brauchen Sie?“

Ich rechnete schnell im Kopf. „Sagen wir – zweitausend, vorläufig. Sie kriegen selbstverständlich eine ordentliche Rechnung zum Schluß, mit allen notwendigen Belegen. Aber ich brauche wohl …“

„Das ist in Ordnung. Würden Sie so nett sein und eben kurz auf den Flur gehen?“

„Auf den Flur?“

„Ja. Dann werd ich …“ Sie rieb Daumen und Zeigefinger gegeneinander, als internationales Zeichen für Geld.

Ich erhob mich gehorsam und ging hinaus auf den Flur. Ich konnte hören, wie sie drinnen im Wohnzimmer rumorte. Ich hörte das Tappen des Stocks durch den Raum – und dann wieder zurück. Schließlich kam sie und öffnete die Tür wieder. „Jetzt können Sie reinkommen.“

Ich trat wieder ins Wohnzimmer und sah mich unwillkürlich um. Aber alles war wie vorher. Die einzige Veränderung war der Packen Geldscheine, den sie in der Hand hielt.

Sie überreichte mir den Packen. „Bitte zählen Sie nach – dann … Und dann hätte ich gern eine Quittung.“

„Die sollen Sie haben.“ Ich zählte die zwanzig Hunderter durch und kramte Papier und einen Stift aus einer meiner Jackentaschen. Ich setzte mich an den Couchtisch und begann zu schreiben. Ich sah einen Moment auf. „Der Vorname – war …“

„Theodora“, sagte sie. Sie stand noch immer, als wartete sie nur darauf, daß ich ginge.

Ich schrieb: Erhalten von Frau Theodora Samuelsen, 2000 Kr. Dann Datum und Unterschrift: V.Veum.

Ich gab ihr die Quittung und notierte selbst den Betrag in meinem kleinen Notizbuch. Dann stand ich auf. Einen Augenblick blieb ich stehen und sah sie an. Dann sagte ich: „Ich fahre morgen früh runter. Ich habe hier heute ein paar andere Dinge zu tun. Aber sobald ich etwas herausgefunden habe, werden Sie von mir hören.“

Sie nickte. Ihr Gesicht hatte sich ein wenig aufgehellt. Es passierte jedenfalls etwas. Es gab Grund zur Hoffnung. Ich hoffte nur, daß sie nicht enttäuscht würde. Wahrscheinlich hatte er sich irgendwo verkrochen, mit irgendeinem Mädchen. Söhne tun so etwas ab und zu, und nicht immer denken sie daran, ihren Müttern davon zu schreiben.

Bevor ich ging sagte ich: „Hat er nichts Besonderes geschrieben – in dem letzten Brief? Etwas, das …“

Sie schüttelte den Kopf. „Nein. Nur das Übliche. Er – er schreibt nicht so viel – das Wichtigste ist, daß er schreibt. Daß ich weiß – daß es ihm gut geht.“

„Ja. Verstehe. Es wird schon gut werden“, sagte ich. „Wir hören voneinander – sobald ich … Auf Wiedersehen, und – danke.“

„Oh, nichts zu danken.“

Sie machte die Tür fest zu, und ich ging wieder die steile Gasse hinunter. Ich war nicht viel länger als eine halbe Stunde dort gewesen.

2

Es saß ein Mann in meinem Wartezimmer. Er saß da und blätterte in einer der uralten Herrenmagazine, die ich von dem Arzt geerbt hatte, der vor mir dort seine Praxis hatte. Er hatte es in der Mitte beim Girl der Woche aufgeschlagen, und das Heft war so alt, daß das Mädchen eine Bikinihose trug und dem Fotografen den Rücken zuwandte. Als ich hereinkam, legte er die Zeitschrift weg und erhob sich.

„Monsen“, stellte er sich vor. „Harry Monsen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt?“

Ich nickte. „Er sagt mir etwas.“ Wir gaben uns die Hand.

Er war Ostnorweger und trug einen grauen Anzug mit Weste. Der Schnitt war elegant, urban. Auf dem Stuhl neben ihm lag ein heller Popelinmantel. Er war um die fünfzig, nicht besonders groß, und das braune Haar sah frisch gewaschen aus. Es hatte genau die richtige Länge über den Ohren und im Nacken. Er war Stammkunde bei seinem Friseur, ein Mal in der Woche. Die Haut im Gesicht war etwas rötlich, wie nach einem heißen Bad. Er wirkte irgendwie erregt, als wäre er froh, mich zu treffen. Aber ich ging davon aus, daß er meinte, es sollte eher umgekehrt sein. Ich sollte mich geehrt fühlen. Harry Monsen war unser einziger international bekannter Privatdetektiv. Er leitete ein großes Detektivbüro in Oslo, das größte des Landes. Soweit ich wußte, hatte er acht oder neun Angestellte. Ich hatte keine Ahnung, was ihn hierher über die Berge geführt hatte, aber ich ging davon aus, daß ich es erfahren würde.

„Kommen Sie mit ins Büro“, sagte ich.

Er nahm einen viereckigen Aktenkoffer mit blanken Beschlägen mit: Marke Geschäftsmann.

Ich schloß die Tür zum Büro auf, machte das Licht an und warf einen schnellen Blick durch den Raum. Es war nicht besonders beeindruckend, aber es war nur wenige Tage her, daß ich hier sauber gemacht hatte, so daß es tatsächlich recht ordentlich aussah. Auch die Staubschicht auf dem Schreibtisch war nicht sonderlich auffällig. Es sah beinah so aus, als hätte ich von Zeit zu Zeit immer einmal etwas zu tun.

„Ich habe gerade einen neuen Auftrag bekommen. Ich komme eben von dem Klienten“, sagte ich, um deutlich zu machen, daß ich nicht allzuviel Zeit hatte.

Er sah sich in meinem Büro um mit einem Gesichtsausdruck, als nippe er an einem Glas abgestandener Zitronenlimonade. „Also hier – arbeiten Sie?“

„Die Aussicht ist schön“, sagte ich und wies zum Fenster.

Fløien lag in grauem Dunst, der Rauch aus den Schornsteinen zog schwer über die Dächer, die Menschen draußen hatten sich warm angezogen.

„Doch, ja“, sagte er ohne Begeisterung.

In mir ballte sich eine Faust, irgendwo unten im Bauch. Irgendwie fühlte ich mich, als würde ich einer Inspektion unterzogen. Mir gefiel das nicht.

Ich wies auf den Kundensessel, und er setzte sich. Ich selbst nahm hinter dem Schreibtisch Platz. Dann sagte ich: „Womit kann ich dir dienen?“

„Duzen wir uns?“ sagte er mit fragendem Blick.

Ich nickte.

„Gut“, sagte er. Er hatte den Aktenkoffer auf dem Schoß, und er öffnete ihn mit zweimaligem Klicken. Dann wiederholte er: „Gut.“

Die Faust in meinem Bauch öffnete sich und ballte sich wieder, noch fester.

Er zog ein kleines Faltblatt aus der Tasche und reichte es mir über den Schreibtisch. „Das sind wir“, sagte er.

Ich sah auf das Faltblatt. Es sah aus wie die PR-Broschüre eines modernen Reklamebüros. Das Papier war rostfarben und glänzend, und mit prangenden Lettern stand dort als Überschrift: HARRY MONSEN AG, DETEKTIVBÜRO, DEM IKD ANGESCHLOSSEN. Weiter unten im Text war IKD erklärt als Internationale Kommission der Detektivverbände. Ich las nicht alles, aber ich entnahm alldem, daß Harry Monsen – seiner eigenen Werbung nach – ein Detektivbüro der höchsten internationalen Klasse betrieb, daß er alle Arten von Aufträgen annahm, von „ehelichen Problemen“ und „Personenüberprüfungen“ bis hin zu etwas, das sich „Industrielle Nachforschungen, mit modernsten elektronischen Hilfsmitteln“ nannte. Ich fühlte, daß ich wohl hätte beeindruckt aussehen müssen, aber ich sah nur fragend zu ihm hinüber.

„Ich weiß nicht, ob ich sowas …“, sagte ich. „Hilfe zur Selbsthilfe, das ist mein Motto.“

Er sah mich prüfend an. „Wir haben von dir gehört, Veum. Drüben in Oslo. Wir haben gehört – sowohl Gutes als auch Schlechtes.“

„Ach ja?“ sagte ich.

„Laß uns mit dem Guten anfangen.“

„Ja, tun wir das.“

„Wir haben gehört, daß du ein versierter Detektiv mit recht großer Menschenkenntnis seist, daß du besonders in Fällen, die junge Menschen betreffen, eine gute Hand hättest, von Zeit zu Zeit.“

„Eine gute Hand war der richtige Ausdruck. Und besonders von Zeit zu Zeit.“

„Ja, wir haben gehört, daß du auch einen recht eigenwilligen Ton hättest. Verbal, meine ich. Daß das nicht immer nur Gutes bewirke.“

„Du bist also schon fertig mit dem Guten, wie mir scheint?“

„Nein, nicht ganz. Wir haben gehört, daß du recht stur sein kannst: die gesunde, positive Sturheit, die dazu führt, daß du Resultate erzielst. Daß du nicht aufgibst. Selbst wenn du Verluste machst.“

„Ich? Verluste? Du mußt Verbindungen zum Finanzamt haben.“

„Aber“, sagte er mit großem Nachdruck. „Wir haben auch gehört, daß du dich ein paarmal ganz schön in die Nesseln gesetzt hast. Und da haben wir – oder habe ich mir – die Frage gestellt: Warum? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn ein sonst anständiger und aufrichtiger Privatdetektiv sich in irgendwelche Nesseln setzt, dann kommt das in neunundneunzig Prozent der Fälle daher, daß er allein operiert. Daß er keinen Apparat hat, auf den er sich stützen kann. Daß er keine ordentlichen, breit angelegten Ermittlungen durchführen kann, ohne daß soviel Zeit vergeht, daß die Beweise vernichtet sind oder die Vögel ausgeflogen.“

„Hast du so viel nachgedacht – über mich?“

„Nicht nur über dich. Auch über andere, andere mehr oder weniger anständige Privatdetektive, die auch allein operiert haben. Du bist nicht der einzige, aber die meisten verschwinden recht schnell wieder von der Bildfläche. Während du … Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon?“

Ich sah auf den Kalender. Die Jahreszahl war jedenfalls richtig. „Fünf Jahre – sind es wohl jetzt.“

„Tja“, er machte eine ausladende Armbewegung. „Tatsächlich hast du dieses geographische Gebiet ziemlich für dich allein, und trotzdem … Das ist wirklich nicht übel, Veum. Wirklich nicht.“

Ich nickte zu seiner Tasche hin. „Hast du noch mehr da drin? Du hast doch wohl die Urkunde mit?“

„Mir fällt was auf, jetzt wo wir hier so sitzen und reden. Mir fällt auf, dein Ton ist ein bißchen – agressiv? Nervös? Es ist anstrengend, alleine zu arbeiten, kann ich mir denken.“

Ich sah ihn an. „Wieso? Ich arbeite allein. Das bedeutet, daß ich niemandem außer mir selbst Rechenschaft schuldig bin. Das bedeutet, ich kann kommen und gehen, wann ich will, ans Telefon gehen, wann ich will – und wenn das Fernmeldeamt es mir erlaubt. Das bedeutet, daß ich mir erlauben kann, bestimmte Jobs nicht anzunehmen, mir erlauben kann, meine Selbstachtung zu wahren – jedenfalls was das betrifft.“

Er sagte sinnend: „Was für Fälle nimmst du eigentlich an, Veum? Wovon lebst du, um mal so zu fragen?“

Ich machte eine vage Handbewegung. „Vermißtenfälle. Ich suche Leute, die verschwunden sind. Jetzt – oder vor zehn Jahren. Aber ich finde sie – meistens.“

Ich strich mit dem Zeigefinger die Schreibtischkante entlang. „Und dann hab ich ganz guten Kontakt zu ein paar Versicherungsgesellschaften hier in der Stadt. Einfachere Formen von Personenüberprüfungen, wie du es in deinem Prospekt nennst. Andere Ermittlungen, die sie für nötig halten – im Zusammenhang mit Bränden, zum Beispiel. Einfachere Arten von industriellen Nachforschungen, um wieder deine Worte zu gebrauchen …“

„Wie zum Beispiel?“

„Wie zum Beispiel? Tja. Sagen wir, daß eine Firma, die Ersatzteile für Taucherausrüstungen liefert, die bei der Arbeit in der Nordsee benutzt werden, entdeckt, daß Teile der Sendungen nie den Bestimmungsort erreichen, und daß eine Konkurrenzfirma aus der Branche plötzlich mit weit billigeren Angeboten als vorher aufwarten kann. Da sie die Polizei nicht einschalten wollen, ehe sie nicht handfeste Beweise haben, wenden sie sich an mich. Gibt es da einen Zusammenhang?, fragen sie mich. Und ich finde es für sie heraus. Wenn ich Glück habe.“

Er nickte mit zusammengekniffenen Lippen. „Gerade solche Fälle haben wir in zehnfach kürzerer Zeit abgehakt, als du es schaffen kannst, solange du allein arbeitest, Veum.“

„Aber ihr …“

„Wenn wir zum Beispiel“, unterbrach er mich, „auf die Idee kommen würden, uns auch hier drüben in den Markt einzuschalten.“ Er sah mich an mit entschlossener Miene. Endlich war er zu dem gekommen, was er mir zu sagen hatte.

„Habt ihr solche Pläne?“, fragte ich, zaghafter als mir recht war. Er nickte herablassend. „Wir planen de facto eine Erweiterung – nach Westen. Hier drüben ist das richtige Pflaster, Veum.“ Er sah sich in meinem Büro um, als sei es das Westland in Miniatur. Wenn er das glaubte, dann würde er sich schon noch wundern. „Und all die Transaktionen, die hier in Zusammenhang mit der Ölgewinnung laufen.“ Er schlug eine Faust in eine offene Handfläche. „Hier, Veum, hier sind Geschäfte zu machen.“

Ich entblößte meine Zähne. „Du bist in der falschen Stadt, Monsen. Versuch’s in Stavanger.“

„Stavanger! Stavanger, das ist bald Vergangenheit, Veum. Liest du keine Zeitungen? Die Wirtschaftsseiten meine ich. Mobil zieht dieses Jahr um, hier in die Stadt, und andere folgen in den kommenden Jahren. Die Franzosen. Die Engländer. Und all die anderen – Geschäfte.“

„Was für Geschäfte?“

„Klondyke, Veum. Warum glaubst du, haben die flottesten Luxusnutten, Professionelle der Topklasse, lecker wie Marzipanbrot, sämtlichst ihre Pillenschachteln eingepackt und sind nach Stavanger abgezogen, als das Ganze da unten anfing? Weil da das dicke Geld war. Und das Geld lief in der Stadt herum, und zwar nicht nur auf Frauenbeinen. Stell dir vor, neunzehn, zwanzig Jahre alte Jungs, die vorher noch nie von zu Hause weg waren; plötzlich stehen sie auf der Straße in Stavanger und haben drei Wochen frei und die Taschen prall voll mit Tausendern. Was zum Teufel sollen sie damit anfangen, Veum?“

„Ja, was?“

„Geschäfte, Veum“, antwortete er vielsagend. „Geschäfte! Man hat uns schon so manches Mal hinzugezogen, um diesen Dingen auf den Grund zu gehen – aber das ist nicht rationell, Veum. Das ist schlechter Einsatz von Personal. Meine Leute in Oslo – die kennen sich in Stavanger nicht aus. Auch wenn sie mein gesamtes internationales Kontaktnetz hinter sich haben, hilft ihnen das nichts, wenn sie sich in den Seitengassen da unten oder in den engen Gassen hier in der Stadt zurechtfinden müssen. Tja, – also, was meinst du?“

Mir war etwas entgangen. „Was meine ich wozu?“

„Bist du schwer von Begriff, Veum? Ich sitz doch hier und rede davon, daß meine Leute so viel mehr Zeit brauchen, und damit auch mehr Geld – für meine Kunden – als einer, der sich in der Gegend auskennt. Und wenn ich also daran denke, mein Geschäft zu erweitern, mit einem Büro in Bergen, dann …“

„Dann denkst du an – mich?“

„Nun sieh doch nicht so erschrocken drein. Ist dir der Gedanke noch nie gekommen?“

„Nein, allerdings nicht. Er ist so neu, daß ich – ja, nein.“

„Aber?“ Er hob mir seine Handflächen entgegen, als sei er ein italienischer Koch, der mich in seiner bescheidenen Küche willkommen hieß, du mögen Spaghetti, ja? Nain?

„Du hast nicht viele Alternativen, Veum. Entweder du wirst unser Büro in Bergen – unsere Abteilung – oder wir finden jemand anderen. Unsere Leute kommen sowohl von der Polizei als auch von den Wach- und Schließgesellschaften. Wir zahlen gut.“

„Mir reicht, was ich hab.“

„Du könntest dir aber mehr leisten. Stell dir vor – wir zahlen dir einen festen Betrag! Du kannst ein neues Büro kriegen, moderner, luftiger …“

Ich sah mich um. „Ich mag – die Aussicht.“

„Unser Apparat, Veum. Telex. Tip-top moderne, elektronische Ausstattung für – äh, die Ermittlungen. Internationale Verbindungen. Viel kann übers Telefon geregelt werden. Du schonst deine Schuhsohlen, du …“

Ich tippte mit dem Zeigefinger auf seinen Prospekt. „Hier steht was von – ehelichen Problemen. Das sind solche Fälle, wie ich sie nicht annehme.“

Er sah mich spöttisch an. „Und warum zum …“

„Weil es mir gefällt, morgens in den Spiegel sehen zu können, ohne schlechte Laune zu kriegen, jedenfalls nicht von was anderem als meinem Aussehen. Weil – weil das Fälle sind, die ich nicht annehme!“

„Solche Prinzipien können wir uns in unserer Branche nicht leisten, Veum. Wir arbeiten da, wo das Geld ist. Auf der richtigen Seite des Gesetzes, selbstverständlich, aber …“ Er gestikulierte mit den Armen, ohne sich richtig ausdrücken zu können.

„Eben. Und genau deshalb ziehe ich es vor, zu bleiben, wo ich bin.“

„Aber das Geld, Veum!“

„Geld bedeutet mir nicht so viel.“

„Nein?“

„Nein. Ich lebe allein, und wenn ich eventuell – eine Freundin hätte, dann wäre es eine, die sich selbst versorgen könnte, und mich auch übrigens. Ich habe, was ich brauche, Monsen. Nur die Wikinger haben es mit ins Grab genommen, und die hatten sicher nicht viel Freude daran.“

Mit unvermittelter Gereiztheit schnauzte er: „Wir werden dich aus dem Markt rausschießen, Veum – im Laufe eines Jahres. Noch nicht einmal …“

Ich hob die Schultern. „Wie du willst. Ihr könnt es ja versuchen. Es ist gar nicht so sicher, daß wir einander überhaupt auf die Zehen treten. Es ist Platz für mehr als mich hier in der Stadt.“ Hoffte ich. Aber die Faust saß noch genauso fest und hart unten in meinem Bauch. Sie wollte sich nicht wieder öffnen.

„Also gut“, sagte er mit einer abschließenden Geste. „Wir entscheiden das nicht hier und jetzt.“ Er stand auf. „Ich geb dir vierzehn Tage, Veum.“ Er sah auf seine Armbanduhr. Elektronisch, versteht sich, mit eingebautem Respirator und solchen Finessen. „Überleg es dir gut, – und ruf uns an. Ich halte den Vertrag bereit. Wenn nicht …“ Er zuckte mit den Schultern, griff mit der einen Hand den Popelinmantel, mit der anderen die Aktentasche und ging zur Tür.

Ich erhob mich hinter dem Schreibtisch.

„Auf Wiedersehen, Veum“, sagte er. „Ich muß die 3-Uhr-Maschine erreichen.“

„Gute Reise“, sagte ich.

Er nickte kurz, drehte sich auf dem Absatz um – und war verschwunden.

Ich stand da und sah ihm nach. Nach einer Weile ließ ich mich in den Sessel fallen, drehte ihn herum und starrte aus dem Fenster, ohne irgendetwas zu sehen.

Ich rührte mich nicht, bis plötzlich das Telefon klingelte.

Ihre Stimme war leise und hell und warm. „Hallo – wie geht’s dir? Hast du viel zu tun?“

Ich blickte über meinen so gut wie leeren Schreibtisch. Hatte ich viel zu tun? „Ich muß nach Stavanger“, sagte ich. „Morgen. Und du?“

„Ich … Bist du heut abend zu Hause?“, fragte sie, mit einem atemlosen Fragezeichen am Schluß.

Ich lächelte ihr durch die Leitung zu. Ich hoffte, sie würde es an meiner Stimme hören können. „Ich bin immer zu Hause, wenn du fragst, Liebes …“

„Er – er muß heute nach Tromsø. Er soll Prüfer sein, beim Examen da oben. Ich könnte einen Babysitter bekommen.“

Die plötzliche, warme Sehnsucht im Körper, das Herz, das schneller schlägt. „Komm nur, du. Ich bin zu Hause.“

Ich schloß die Augen, sah vor mir ihr Lächeln, die Augen, ihr Haar … „Schön“, sagte sie. „Dann komm ich – so gegen acht, halb neun, ist das in Ordnung?“

„Das hört sich an, als sei’s noch viel zu lange hin“, sagte ich froh.

Sie lachte leicht. „Ich muß jetzt auflegen, aber – wir sehn uns dann ja. Tschüß.“

„Tschüß.“

Wir warteten immer einen kleinen Moment, bevor wir auflegten, als wollte keiner etwas verpassen, falls der andere noch etwas zu sagen hatte.

Aber wir sagten nichts mehr diesmal. Ich legte den Hörer vorsichtig wieder auf die Gabel. Ich merkte, wie ich immer noch lächelte, und unten in meinem Bauch hatte die Faust sich geöffnet.

3

Wenn es dunkel wird, kommen die Clowns hervor. Wenn die Menschen sich vor ihren Fernsehapparaten zurechtgesetzt haben, dann kommen die Clowns hervor aus ihren Verstecken, kommen mit leichten Schritten deine Gasse entlang, steigen flink die Treppen hinauf zu deinem Haus, hinein durch die Haustür und die Treppe hinauf in den ersten Stock. Es klingelt an deiner Tür, und wenn du öffnest, steht draußen ein Clown, und sie wirft sich in deine Arme und ihr küßt euch.

Wir küßten uns, lange, als hätten wir uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Ihr zarter Körper legte sich vertraut an meinen, und ich strich ihr übers Haar, meine Hände suchten ihre Wangen, bogen ihren Kopf zurück, und vor, hielten ihn fest, ganz leicht, ich sah ihr lange in die dunklen, schimmernden Augen – und küßte sie zart auf die weichen Lippen, lange.

Alles, was wir taten, geschah in einer Art verzauberter Harmonie. Selbst das Allergewöhnlichste, wie in die Küche hinauszugehen und am Küchentisch zu stehen, bis das Teewasser kochte, sie zum Regal gehen und ein Gewürzglas herunternehmen und auf dem Etikett lesen zu sehen, ihr zu folgen und die Arme um sie zu legen, und das nicht aufhaltbare Lachen in ihrer Brust zu spüren.

„Es ist so gut, hier bei dir zu sein“, sagte sie weich. „So falsch, daß es so gut ist …“ Und es kam ein Zug von Wehmut in ihr Gesicht, als glaube sie nicht, daß es sein dürfe, als ob nichts sein dürfe, was gut war.

Wir nahmen die Teekanne und die Tassen und die frischen halben Brötchen mit Ei und Tomaten mit ins Wohnzimmer, und wir saßen zusammen im Halbdunkel da drinnen, beim schwachen Knistern vom grünen Kamin, saßen im Sofa, dicht beieinander, die Hände um die Tassen, die Finger ineinander verwoben, ein leichter Kuß auf die Wange, eine flinke Zungenspitze in einer Ohrmuschel, ein schwacher Seufzer …

Ich konnte sie nur ansehen. Es waren nicht so viele Abende, die wir zusammen hatten, so wie diesen, und ich mußte sie ansehen und ansehen und ansehen, so daß ich ein Bild von ihr bei mir tragen konnte, in mir drin, bis zum nächsten Mal.

Das Blut, das pochte, an der Seite des dünnen Halses, die nackte Haut in ihrer Halsgrube, eine Haarsträhne entlang einer Wange, die weichen Lippen, fast rosarot, zart, kaum befeuchtet durch den warmen Tee … Die ersten, zaghaften Küsse.

Später kamen die heftigeren Küsse, die langen, atemlosen Küsse, die uns schweben ließen durch den Weltraum, wie taumelnde Kometen.

Hände, die tasten, Knöpfe finden, Reißverschlüsse öffnen, Kleider, vom Körper gezerrt, das Blut, das pocht, pocht, bis wir nackt und weiß und tanzend aneinander liegen, bis wir wie Möwen gegen den Wind uns gegeneinander aufbäumen, und sie breitet ihre Flügel aus unter mir, hebt sich wie eine Sturzwelle mir entgegen, wühlt in meinen Haaren und bohrt ihre Nägel in meinen Rücken, singt meinen Namen mir in die Ohren und wirft den Kopf hin und her, wie in – Ekstase …

Nicht weil ich besonders gut bin im Bett. Sondern weil sie mich lieb hat. Sagt sie.

Und danach können wir daliegen und einander noch besser kennenlernen, neue Falten entdecken, neue Düfte spüren, und ihr Schoß ist wie ein Schmetterling mit hellbraunen Flügeln, Flügeln so weich wie Staubblätter, Rosenblätter … Ihre Haut ist so weiß, und warm, und weich. Und ihre Brustwarzen sind rot und prall, selbst danach, als sei da ein ewiger Frost – eine ewige Sehnsucht – in ihr.

Am Ende muß sie gehen, denn die Clowns können niemals bleiben, nicht die ganze Nacht. Als wir uns wieder anziehen, sind unsere Gesichter schwer von Wehmut, aber die Freude schimmert noch in unseren Augen; wir brauchen lange, um uns fertig zu machen, und die letzten Küsse sind genauso lang wie die ersten.

„Paß gut auf dich auf – in Stavanger“, flüsterte sie.

Ich nickte stumm und versteckte mein Gesicht in ihrem Haar. „Ich ruf dich an.“

Sie strich mit der Hand über mein Gesicht, verharrte um den Mund herum und kraulte die Bartstoppeln, hob sich auf die Zehenspitzen und küßte mich leicht auf den Mund.

In ihr Haar hinein sagte ich: „Ich liebe dich, Solveig.“

„Mmmmm“, antwortete sie und lächelte mit traurigen Augen.

Wir schlossen die Tür auf und ich begleitete sie nach Hause durch das Novemberdunkel. Wir gingen nebeneinander, ohne etwas zu sagen. Sie schob ihren Arm unter meinen, erschauerte in der Dunkelheit. An der Ecke zwischen Nye Sandviksvei und Skuteviksvei gab sie mir einen raschen Kuß auf die Wange, ehe sie die steile Gasse hinunterging. Ich blieb stehen und sah ihr nach, bis ihre Haustür sich hinter ihr geschlossen hatte.

Als ich nach Hause kam, hing der Duft von ihr noch immer im Raum. Und an meinen Fingern. Ich saß lange im Sofa, die Ellenbogen auf den Knien und die Hände vor dem Mund und der Nase, nicht in der Lage, an anderes zu denken, als an sie und das, was geschehen war.

Die Glut im Kamin war erloschen, als ich endlich aufstand und den Koffer packte. Ich sollte früh am nächsten Morgen losfahren. Aber ich lag lange in der Dunkelheit, bevor ich einschlief.

Denn das ist das Los der Clowns: allein zu liegen, in der Dunkelheit, wenn es Nacht geworden ist; allein ins Bett zu gehen und wach zu liegen und zu träumen. Während die Menschen schon schlafen.

4

Der November ist ein nackter Monat. Die Herbststürme fetzen die letzten Blätter von den Bäumen, und die allerletzten Reste des Sommers liegen braun und modernd auf dem Gehsteig und den Straßen. Die Wolken ziehen schwer und tief über die Stadt, und der Regen fällt fast waagerecht in dem starken Wind. Dann hält der Frost seinen ersten Einzug, beißt in das Gras mit weißen Zähnen, überzieht die Wasserpfützen mit neuem, dünnem Eis. Selbst mitten am Tage wird der Himmel nie mehr als blass. Die Sonne gibt keine Wärme mehr, und die Nächte sind lang und schwarz.

Aber auch der November kann eine eigene Schönheit besitzen, wenn der Himmel sich plötzlich nach Norden wie grünes Stahleis erhebt, und draußen im Westen noch der Sonnenuntergang liegt wie ein schwelender Rand, oder wenn die erste Morgensonne sich golden zwischen den roten Hausdächern hindurchstiehlt und die wachsbleichen Menschengesichter dort unten erfaßt.

Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich dem Strandkai und der C. Sundsgate folgte auf dem Weg zum Westamaran nach Stavanger. Es war fast niemand draußen. Unerschütterliche Handwerker auf dem Weg zu ihrer momentanen Baustelle. Ein junges Ehepaar fuhr ein kleines Kind zur Tagesmutter. Der Markt lag verlassen, und in dem Haus, in dem mein Büro lag, war kein einziges Fenster erleuchtet. Der Wind, der durch die menschenleere C. Sundsgate fuhr, kam aus Nord und kündigte Frost an. Die nackten Straßen waren glatt. Ich schlug den Mantelkragen hoch und ging gebeugt weiter.

Wir waren zwei Passagiere zwischen Bergen und Leirvik. Ein Mann mittleren Alters mit zwei Koffern und dem Aussehen eines vom Leben müden Handelsreisenden nahm weiter vorn im Passagierraum Platz. Ich setzte mich weit nach hinten, auf die entgegengesetzte Seite des Schiffes, so wie es Norweger gewöhnlich tun.

Es roch stark nach Kaffee, und die Schiffsstewardess hatte sich noch nicht den Schlaf aus den Augen gerieben. Ihr Rock war zerknittert, als hätte sie darin geschlafen. Das Haar hing schlapp herunter und ihre Nase war rot. Als sie mir einen Pappbecher mit Kaffee reichte, lächelte sie müde, und ich schloß die Finger um den Becher und lächelte dankbar zurück.