Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

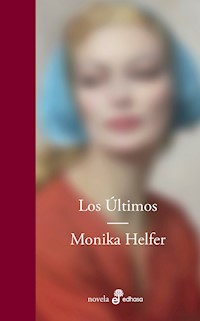

Zwei Jugendfreundinnen – die eine reich, die andere arm. Nach einem halben Jahrhundert begegnen sie sich wieder. Der neue Roman von Monika Helfer.

Gloria und Moni sind beste Jugendfreundinnen – die eine reich, die andere arm. Ein halbes Jahrhundert später begegnen sich die beiden Frauen wieder und Gloria beichtet ihr Lebensgeheimnis: Nie hat sie mit jemandem geschlafen. Früher kam Gloria immer gut an, war exzentrisch und schön, wollte Schauspielerin werden, war viel unter Menschen. Gloria und Moni wachsen auf im Mief der sechziger Jahre, sind konfrontiert mit Ehe, Enge und Gewalt. Wie wurden die beiden zu denen, die sie sind? Monika Helfer macht aus Lebenserinnerung große Literatur. Nach der Trilogie über ihre Familie und Herkunft ist „Die Jungfrau“ ein atemloser Roman über die jahrzehntelange Freundschaft zwischen zwei Frauen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Gloria und Moni sind beste Jugendfreundinnen — die eine reich, die andere arm. Ein halbes Jahrhundert später begegnen sich die beiden Frauen wieder und Gloria beichtet ihr Lebensgeheimnis: Nie hat sie mit jemandem geschlafen. Früher kam Gloria immer gut an, war exzentrisch und schön, wollte Schauspielerin werden, war viel unter Menschen. Gloria und Moni wachsen auf im Mief der sechziger Jahre, sind konfrontiert mit Ehe, Enge und Gewalt. Wie wurden die beiden zu denen, die sie sind? Monika Helfer macht aus Lebenserinnerung große Literatur. Nach der Trilogie über ihre Familie und Herkunft ist »Die Jungfrau« ein atemloser Roman über die jahrzehntelange Freundschaft zwischen zwei Frauen.

Monika Helfer

Die Jungfrau

Roman

Hanser

Du bist ein Glanz.

Du bist das Lied der Bäume,

das sich in meine Träume

einsingt wie ein Tanz.

Hertha Kräftner

Meinem Mann Michael gewidmet

Da sitzen sie. Die beiden Mädchen mit den weißen Kniestrümpfen. Sitzen auf der Steinbank. Ihre Beine reichen nicht bis zum Boden. Geradeaus schauen sie. Wohin schauen sie? Es ist noch früh am Morgen. Warum sind sie so früh aufgestanden? Sie wollen sehen, wie die Sonne aufgeht. Vom Bauernhof zu ihrer Rechten weht ein Duft von frisch gemähtem Gras herüber. Also ist Sommer. Und mit dem Duft weht Musik über den Zaun. Der Bauer hat das Radio eingeschaltet. Ein dünner Klang von Blasmusik. Da springt der Hahn auf den Misthaufen und schmettert sein Kikeriki in den Morgen. Und noch einmal. Die Mädchen wenden den Kopf. Gleichzeitig. Als zupfte ein großer Schausteller über ihnen an den Schnüren. Sie sehen den Hahn. Den goldbraunen mit den grünen Schwanzfedern und dem blutroten Kamm. Ein Schuss und das Tier zerfetzt. Sieht aus wie ein buntes Kopfkissen, das in der Luft zerrissen wird. Der Bauer steht vor dem Scheunentor. Die Flinte im Anschlag. Er sieht die Mädchen über dem Zaun. Ihre kugelrunden Augen. Wieder hebt er das Gewehr an seine Achsel. Wendet sich. Zielt auf die Mädchen. Lacht in seine Musik hinein und wirft alles von sich.

Erstes Kapitel

Ich fürchte Überraschungen, wie Vögel Überraschungen fürchten.

An meinem 70. Geburtstag bekam ich Post von meiner Schulfreundin Gloria. Als ich den Brief öffnete, sah ich, dass er von jemand anderem geschrieben worden war, von Glorias Nichte. Ihre Tante habe ihr aufgetragen, mit mir in Verbindung zu treten. Sie wolle mich noch einmal sehen, bevor sie sterbe. Es las sich wie ein Befehl. Obwohl kein Rufzeichen da war. Aber ich meinte die Stimme zu hören, die den Brief diktiert hatte.

Ich wollte sie nicht verlieren. Also fuhr ich mit dem Zug nach Bregenz, ging zu Fuß bis zu den Villen am Hang, stand vor dem Haus, niemand öffnete mir. Das Gartentor, so vertraut, jetzt verrostet, die dreizehnte Fee war hier gewesen. Ich ging nach hinten in den Garten, der überwuchert war, eine Machete hätte ich gebraucht, um durchzukommen bis zu dem Platz, wo die Steinbank gestanden hatte und vielleicht immer noch stand. Von unten war sie nicht zu sehen. Als Sechzehnjährige meinte ich von dort aus besser in die Welt hinaus träumen zu können als von jedem anderen Platz. Oft hatte ich Gloria nur besucht, um mit ihr auf der Steinbank zu sitzen. Sie war der vornehmste Gegenstand in meinem Leben. Wenn mir Gloria erlaubt hätte, allein dort zu sitzen, wenn sie mir eine Tasse Tee gebracht hätte, ich wäre grundzufrieden gewesen. Und sie wäre eifersüchtig gewesen. Und zornig. Weil ich es mir erlaubte, mit mir allein so zufrieden zu sein.

Ich war bei meiner Tante untergebracht, eng und laut, in der Südtirolersiedlung, zusammen mit meinen beiden Schwestern. Der Tee bei Gloria zu Hause schmeckte anders. Dass Tee verschiedene Namen haben konnte, hatte ich bis dahin nicht gewusst. Bei uns hieß er: Schwarztee. Bei Gloria wurde unterschieden — Earl Grey, Darjeeling, Assam, Ceylon. Am elegantesten schmeckte mir Earl Grey. Wahrscheinlich, weil mir Gloria erzählt hatte, er sei nach einem englischen Adeligen benannt. Mein Onkel Theo, der dafür sorgte, dass meine Schwestern und ich zu essen und eine Matratze zum Schlafen hatten, der hätte diesen Tee schon aus Prinzip nicht getrunken, weil er alle Adeligen für Halunken hielt. Das war ein weiterer Grund, warum ich ihn »bevorzugte«. Ja, so drückte ich mich aus. Auf Glorias Frage, was für einen Tee ich wünsche, antwortete ich: »Ich bevorzuge Earl Grey.«

Der Garten war, als hätte ich ihm aus der Ferne zugesehen, wie er älter und alt wurde, vertraut und zugleich einschüchternd, was wusste ich denn, was er erfahren hatte in den vielen Jahren. Ich rief Glorias Nichte an, sie hatte ihre Nummer unter ihren Namen gesetzt und neben den Namen in Klammern: »Tante Glorias Nichte«. Alles so klein, dass es wieder wie ein Befehl wirkte, einer diesmal, der sich mit Schüchternheit tarnte. Das bildete ich mir alles nur ein, ganz gewiss. Gloria war immer eine gewesen, die meine Einbildungskraft anzündete, zu schönen Bildern und zu weniger schönen.

Ich bangte, ich könnte zu spät gekommen sein. Bangte, die Stimme der Nichte am Telefon würde dunkel werden, sobald ich meinen Namen ausgesprochen hätte. Ich sagte, ich stünde vor dem Haus, hätte schon dreimal geklingelt. Ihre Tante höre schlecht, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie wohne ums Eck, sie komme gleich. Ich solle mich derweil auf die Bank an der Hauswand setzen.

Diese Bank war neu. Ich kannte sie nicht, eine aus Holz, schwarz von Algen. Vielleicht war sie als Ersatz für die steinerne oben im Garten aufgestellt worden. Weniger vornehm.

Es war Oktober, ich fror, war ungeeignet angezogen, hatte meinen besten Mantel über, einen schwarzen Trenchcoat, der gut in den April gepasst hätte, darunter mein blaues Kleid, ein teurer, dünner, jugendlicher Fetzen, kniehohe Stiefel, das alles, um Gloria zu imponieren.

Zu wem gehörte die Nichte? Gloria hatte einen Nachzüglerbruder, das hatte ich gewusst. Der hatte aber nie eine Rolle gespielt. Einmal hatte ich Gloria gefragt, ob er, dessen Namen ich immer wieder vergaß, denselben Vater habe wie sie. Da war sie beleidigt gewesen. Ruck und weg, mit wippendem Rossschwanz über dem selbstbewussten Nacken. Gloria war sehr gut im Erzeugen von schlechtem Gewissen bei anderen. Im Erzeugen von doppelt schlechtem Gewissen bei mir. Erstens, weil ich sie gekränkt hatte. Zweitens, weil ich nicht wusste, was sie gekränkt haben könnte, ich also obendrein ein unempfindlicher, empathieloser Klotz war. »Wenn du es nicht weißt, hat es auch keinen Sinn, es dir zu erklären, du würdest es ohnehin nicht verstehen.« Ein dreifach schlechtes Gewissen, weil drittens auch noch Dummheit. Was aus dem Bruder geworden war? Meine Fantasie überbietet sich selbst mit Geschichten, und irgendwann sind alle durch, und dann interessiert mich keine mehr, nicht einmal die wahre. Ich hatte nachgerechnet und kam drauf, dass Glorias Vater schon längst nicht mehr da war, als ihr Bruder gezeugt wurde. Glorias Mutter folglich einen Liebhaber gehabt haben musste. Ich hatte Glorias Mutter beobachtet. Ob an ihr etwas bemerkbar wäre, das auf einen Liebhaber hätte schließen lassen. Sie war klein, nicht so klein wie ihre Tochter, und sehr dick. Das sei sie aber nicht immer gewesen. Im Gegenteil. Noch mit dreißig war sie eine durchaus zierliche Frau. Fast wie Gloria. Erst als ihr Mann sie verlassen hatte, habe sie sich »endgültig angefressen« — Glorias Worte. Welcher Mann? Ich kann mich nicht erinnern, dem Mann je begegnet zu sein, weder dem einen noch dem anderen. Und der Bruder, was war mit dem? Weg zu seinem Vater, dem Liebhaber? Auf jeden Fall weg. Wo doch überall an den Wänden des Hauses Bilder hingen — keines von Glorias Vater, keines von Glorias Bruder, keines von einem eventuellen Liebhaber. Glorias Mutter konnte mich gut leiden. Sie behandelte mich zwar von oben herab, aber doch so, als traue sie mir zu, dass ich mich irgendwann auf ihr Niveau emporarbeitete. Sie führte mich manchmal durch die Bildergalerie ihres Hauses. Sie sagte zum Beispiel: »Und das hier ist Josef, das ist in Ägypten aufgenommen worden.« Ich wusste nicht, wer Josef war, und sie tat, als wüsste das jeder.

Die Nichte war eine gestandene Frau, wuchtig, in einem gesteppten Mantel, der sie noch wuchtiger aussehen ließ. Bevor sie sich vorstellte, sagte sie, sie sei die einzige Vertraute ihrer Tante, außer mir natürlich, sonst käme kein Mensch in ihre Nähe. — Das war zweideutig: Sonst lasse sie niemanden in ihre Nähe, oder sonst wolle niemand in ihre Nähe. Das eine wie das andere, dachte ich.

»Ich bin Klara«, sagte sie, »und du bist Monika.« Sie duzte mich. Wie eine Verwandte, von der man nichts weiß und die einen duzt, weil sie halt eine Verwandte ist.

Im Stiegenhaus und in den Korridoren roch es muffig. Nichts hatte sich verändert. Der Geruch war nicht älter geworden. Die Tapeten schon. Die Bilder an den Wänden auch. Wie die Bäume im Garten. Alte Bekannte, aber eben alte Bekannte. Menschen bekommen Falten, Dinge werden dunkel.

»Tante!«, rief Klara. »Besuch von Monika! Sie ist tatsächlich gekommen, stell dir vor!«

Wir hörten Wehklagen.

Gloria lag auf ihrem Kanapee, das ich auch noch kannte, eines mit Tulpenmustern und Lampions, mit ewigen Kissen. Sie erhob sich mühsam. Sie trug den Kimono ihrer Mutter. Auf der Vorderseite rechts und links je eine große Lotosblüte, die Stängel unten über dem Saum beginnend, die Blüten über den Brüsten bis zu den Schlüsselbeinen hinauf. Das Gewand war ihr einiges zu weit und zu lang.

»Moni!«, rief sie, auf einmal hellwach, bereit zu einer Doppelconférence auf der Bühne. »Hast du heute schon geschrieben, und was?«

»Heute noch nicht.«

»Du sagst, du schreibst jeden Tag.«

»Wann habe ich das gesagt?«

»In einem Interview. Ich lese alle deine Interviews. Ich gebe deinen Namen in den Google ein, drücke auf News und auf die letzten vierundzwanzig Stunden, und dann sehe ich, was es Neues über dich gibt. Das mache ich jeden Morgen. Nicht als Erstes, aber manchmal schon als Zweites.«

»Ich gebe nicht viele Interviews.«

»Ach, komm!«

»Ich schreibe heute Nacht eine Seite.«

»Handelt sie von mir? Du besuchst mich, und hinterher schreibst du eine Seite. Über mich?«

»Hättest du das gern?«

»Ja, Moni, schreib eine Seite über mich, denn wenn ich sterbe, ist dann noch etwas von mir da. Und du glaubst, eine Seite genügt? Oder sagst du eine Seite und meinst, du schreibst etwas, was auch länger als eine Seite sein kann? Sagen Schriftsteller, sie schreiben eine Seite, wenn sie in Wirklichkeit einen halben Roman schreiben? Weil es, so nebenher gesagt, viel lässiger klingt: Ich schreibe eine Seite … Ich kannte einmal einen Philosophen, Gott, ich lüge nicht, der sagte, er muss ein bisschen nachdenken, und dann hat er sich drei Wochen nicht gemeldet. Wenn ich sage, ich muss ein bisschen nachdenken, dann dauert das ›bisschen‹ bei mir höchstens fünf Minuten.«

»Du stirbst nicht, Tante«, sagte Klara. »Was kann ich euch anbieten? Tee?«

Gloria antwortete nicht, reagierte gar nicht. Ich hätte bald gesagt, ich bevorzuge Earl Grey.

»In der Schule hast du einmal ein Gedicht für mich geschrieben«, sagte Gloria. »Erinnerst du dich? Genau genommen ein Gedicht über mich. Das ist ein Unterschied, habe ich recht?«

Sie hatte immer noch ihr herzförmiges Gesicht, keine schlaffen Wangen, die Augen, ehemals wasserblau, jetzt wie erloschen, auch wenn sie sich anstrengte und Lider und Brauen nach oben zog, als spiele sie Erschrecken. Der Mund, der schöne, wie der Bogen des Dschingis Khan, nun ein Strich. Ihr Rossschwanz sah nun aus wie ein Staubwedel, grauweiß, zusammengehalten von einem Küchengummi.

»Ich habe es aufgehoben. Ich weiß sogar, wo ich es finden kann. Soll ich es holen? Eine Minute!«

»Ja, hol es, Tante!«, sagte Klara. »Sag mir, wo es ist, dann hole ich es. Und Monika liest es uns vor. Mit ihrer schönen Stimme. War es mit der Hand geschrieben? Oder mit der Maschine?«

»Bitte, nicht«, sagte ich.

»Ach, komm!«, sagte nun auch Klara.

Und Gloria: »Das wäre doch ein guter Beginn, ein guter Neubeginn für unsere Freundschaft. Die Frage ist doch nur, wer kommt in dem Gedicht besser weg, die Sängerin oder die Besungene?«

Sie machte keine Anstalten, nach dem Gedicht zu schauen.

Ich muss beschreiben, wie Gloria ausgesehen hatte, als sie jung war. Ihr Mund war ein Schmollmund gewesen, wie der von Brigitte Bardot, nur noch schöner, er war ihr erstes Markenzeichen. Bei der Bardot hatte es ausgesehen, als drücke sie die Lippen absichtlich heraus, bei Gloria nicht. Dabei hatte sie selbst immer wieder gesagt: »Mein Mund ist mein Markenzeichen.« Aber es hatte geklungen, als plappere sie es den anderen nach. Genauso, wie sie oft sagte: »Ich muss mich beeilen, ich habe ein Ablaufdatum.« Ich hatte zurückgefragt: »Womit musst du dich beeilen?« Dann sah sie mich an, als verstünde sie mich nicht. Sie plapperte nach, was andere plapperten, die nicht so einen schönen Mund, die nicht ein so ebenmäßiges Gesicht, die nicht so einen selbstbewussten Nacken hatten wie sie. Nein, sie hatte kein Ablaufdatum. Für diesen Begriff war sie nicht gemacht. Das zweite »Markenzeichen« war ihr Rossschwanz, hoch aufgebunden. Ein ewiges Mädchen, ewig wie die Kissen auf dem Kanapee. Ein langes Leben lang hatte sie keinen Grund gefunden, diese Haartracht zu ändern. Auch ihr Rossschwanz hatte kein Ablaufdatum. Ein Spiegel war immer nicht weit. Nicht, damit sie sich darin bewunderte. Sie wusste, sie war eine junge Frau, die gut aussah. Ich glaube, sie war immer so sehr hinter den Spiegeln her, weil sie sich vergewissern wollte, ob es sie noch gibt. Sie war nicht verliebt in ihr Spiegelbild, sie staunte über sich selbst. Das ist etwas anderes. Wie Narcissus. Der ja, wie mir mein Mann erklärt hat, sich nicht im Wasser betrachtete, weil er sich so schön fand und sich an seinem Anblick immer wieder ergötzen wollte, sondern, weil er sich wunderte, dass es ihn gibt. Das wäre dann das Gegenteil von narzisstisch. Was für ein Missverständnis!

Als mein Vater Gloria zum ersten Mal sah, nahm er ein Wort aus seiner Schatulle, das er sonst nie verwendete: »Zauberhaft.« Ihm gefielen kleine zierliche Frauen. Meine Mutter war so eine gewesen. Mein erster Mann fand Gloria »hinreißend«, so dass ich irritiert war. War ich nicht schöner? Objektiv betrachtet war ich schöner. Aber war ich zauberhaft, war ich hinreißend? Michael, meinem zweiten Mann, stach sie ebenfalls ins Auge — ein merkwürdiger Ausdruck, den ich hier verwende, um mich nicht zu wiederholen, aber der Ausdruck ist richtig, Gloria hat gestochen. Es wäre ihr nicht gelungen, sich den anderen gleichgültig zu machen. Wie sie sich bewegte, wie sie sprach, wie sie einen ignorieren konnte, wie sie Fragen nicht beantwortete. Wollte sie nicht antworten oder konnte sie nicht, dann setzte sie ein Mona-Lisa-Lächel-Gesicht auf, schaute geradeaus, als ob sie über etwas nachdächte, nur nicht über die Frage, die ihr jemand gestellt hatte. Das ließ den Fragesteller klein zurück. Auch die Lehrer hatten sich davon beeindrucken lassen und ihr nicht ein Nichtgenügend eingetragen wie jeder anderen, sondern gar nichts. Und im Zeugnis dann bekam sie einen Zweier oder sogar einen Einser.

Ich möchte sagen, allen Männern gefiel Gloria. Alle Männer stach sie. Sie stach, und mir tat es weh. Ihre Beine waren nicht so schlank wie meine, ihre Fesseln für ihre Körpergröße zu stark, nicht so schmal und wohlgeformt wie die meinen. Michael, der Gloria nur einmal sah, als wir sie zufällig in der Stadt trafen, fand mich »im Gesamten ausgewogener«. Dieses »differenzierte Urteil« nahm ich ihm sehr übel. Ein Geliebter sollte nicht ausgewogen urteilen, er ist nicht für die Wahrheit zuständig. Er hatte geglaubt, sie flirte mit ihm. Sie flirtete nicht, sie spielte nur Flirten. Die Schauspielerin, die Hamlets Verlobte Ophelia spielt, geht ja auch nicht ins Wasser.

Sie hatte kaum einen Busen, worum ich sie beneidete, meiner war üppig, was ich hasste. Ihre Brüste waren spitz und frech, sie würden ihr Leben lang so bleiben.

Als hätte sie erraten, was ich dachte, beugte sie sich vor, der Kimono klaffte auseinander, und ich konnte ihren nackten Oberkörper sehen. Wir waren beide die Kleinsten in der Klasse gewesen, in der vierten entfernte ich mich von ihr, um ganze zwölf Zentimeter.

»Lösch das Licht, Klara! Mach die Stehlampe an!«, befahl sie. »Moni und ich benötigen Gnade.«

Zu mir sagte sie: »Ich wundere mich, das muss ich schon sagen.«

»Worüber?«

»Dass du nicht nach dem Kimono fragst, dem hier.«

»Was gibt es da zu fragen?«

»Weil er der gleiche ist wie der meiner Mutter. Weißt du nicht mehr? Der Kimono war ihr Markenzeichen.« — Ich erschrak darüber, dass sie dieses Wort benutzte. Als hätte sie mir die ganze Zeit schon in den Kopf geschaut. — »Du selbst hast das gesagt, Moni. Du hast gesagt: Der Kimono ist das Markenzeichen deiner Mutter. Und du hast ja recht gehabt. Nur nicht ganz. Du hättest sagen sollen: Der Kimono ist das Markenzeichen für das Unglück deiner Mutter. Ihr angefressener Leib und der Kimono. Sie hat sich die schöne Taille zugefressen, bis sie ausgesehen hat wie ein Fass. Ja, mich wundert, dass du nicht gleich nach dem Kimono gefragt hast. Ich dachte, die Moni wird erschrecken und sich Sorgen um mich machen, dass ich den gleichen Weg gehe wie meine Mutter und das Haus nicht mehr verlasse und nur noch im Kimono herumgeistere und mich anfresse.«

»Ich dachte, er sei derselbe.«

»Der meiner Mutter?«

»Der, ja.«

»Ein fünfzig Jahre alter Kimono?«

»Warum nicht.«

»Den sie jeden Tag getragen hat und den jemand wie ich jeden Tag trägt? Manchmal bis in den Nachmittag hinein, manchmal bis in die Nacht hinein? Der wahrscheinlich immer noch nach meiner Mutter riechen würde?«

»Du übertreibst.«