10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

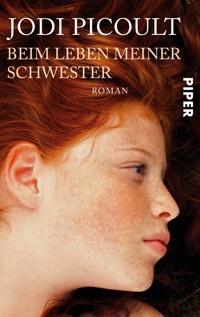

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die erfolgreiche Staatsanwältin Nina Frost hat über 200 Fälle von Kindesmissbrauch verhandelt. Dennoch gerät sie völlig aus der Fassung, als sie erfährt, dass ihr eigener Sohn, Nathaniel, missbraucht worden ist. Als es zum Prozess kommt, geschieht ein tödliches Unglück – und das bisherige Leben von Nina Frost und ihrer Familie droht für immer vorüber zu sein …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Jake,

den tapfersten Jungen, den ich kenne,

in Liebe, Mom

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

3. Auflage Februar 2011

ISBN 978-3-492-95270-5

© Jodi Picoult, 2002

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Perfect Match«, Pocket Books, New York 2002

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 2003

Umschlagkonzept: semper smile, München

Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München

Umschlagmotiv: plainpicture

Datenkonvertierung E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Prolog

Als der Unmensch schließlich durch die Tür kam, trug er eine Maske.

Sie starrte ihn lange an, erstaunt, daß niemand sonst seine Verkleidung durchschaute. Er war der Nachbar von nebenan, der seine Forsythien goß. Er war der Fremde, der im Fahrstuhl freundlich lächelte. Er war der liebenswürdige Mann, der ein kleines Kind an die Hand nimmt, um ihm über die Straße zu helfen. Seht ihr das denn nicht, wollte sie schreien. Begreift ihr denn nicht?

Ihre Hände hatte sie sittsam gefaltet wie ein Schulmädchen, und sie saß kerzengerade auf ihrem Stuhl. Aber ihr Herz war aus dem Takt gekommen, eine Qualle, die sich in ihrem Brustkorb wand. Und zum ersten Mal in ihrem Leben mußte sie sich selbst daran erinnern, das Atmen nicht zu vergessen.

Gerichtsdiener flankierten ihn, führten ihn vorbei am Tisch der Anklagevertretung, vorbei am Richter, zu der Stelle, wo der Verteidiger saß. Aus einer Ecke drang das Surren einer Fernsehkamera. Die Szene war ihr vertraut, aber sie merkte, daß sie sie noch nie aus diesem Blickwinkel wahrgenommen hatte. Ändere deinen Standpunkt, und die Perspektive ist eine völlig andere.

Die Wahrheit saß auf ihrem Schoß, schwer wie ein Kind. Sie würde es tun.

Dieses Wissen, das sie doch eigentlich hätte erstarren lassen müssen, schoß statt dessen wie Brandy durch ihre Glieder. Zum ersten Mal seit Wochen hatte sie nicht mehr das Gefühl, wie eine Schlafwandlerin über den Grund des Ozeans zu gehen und mit schmerzenden Lungen die Luft festzuhalten, die sie vor dem Versinken eingeatmet hatte. An diesem entsetzlichen Ort, im Angesicht dieses entsetzlichen Menschen, fühlte sie sich plötzlich wieder normal, dachte ganz nüchtern. Innerhalb der nächsten zwei Sekunden würden die Gerichtsdiener zurücktreten, damit er ungestört mit seinem Anwalt sprechen konnte.

In ihrer Handtasche glitten ihre Finger über das glatte Leder ihres Scheckheftes, über ihre Sonnenbrille, einen Lippenstift. Sie ertastete das, wonach sie suchte, und stellte erstaunt fest, daß sie es mit der gleichen vertrauten Selbstverständlichkeit umschloß wie die Hand ihres Mannes.

Ein Schritt, zwei, drei, und schon war sie dem Unmenschen nahe genug, um seine Angst riechen zu können, um sehen zu können, wie sich der schwarze Rand seines Jacketts gegen den weißen Hemdkragen abhob. Schwarz und Weiß, darauf lief es letztlich hinaus.

Einen Augenblick lang wunderte sie sich, daß niemand sie aufgehalten hatte. Warum niemand durchschaut hatte, daß dieser Moment unausweichlich war. Daß sie herkommen und genau das tun würde. Selbst jetzt hatten die Menschen, die sie doch am besten kannten, nicht versucht, sie festzuhalten, als sie von ihrem Stuhl aufstand.

Und da wurde ihr klar, daß auch sie eine Verkleidung trug, genau wie der Unmensch. Und diese Verkleidung war so klug gewählt, so überzeugend; keiner wußte, zu was sie geworden war. Aber jetzt spürte sie, wie die Tarnung nachgab. Soll die Welt es sehen, dachte sie, als die Maske von ihr abfiel. Und als sie dem Angeklagten die Pistole an den Kopf drückte und rasch hintereinander viermal abdrückte, wußte sie, daß sie sich in diesem Moment selbst nicht erkannt hätte.

I

Wer zu Unrecht geschlagen wird, sollte hart zurückschlagen – ganz gewiß –, und zwar so hart, daß der andere daraus seine Lehre zieht und es nie wieder tut.

Charlotte Brontë, Jane Eyre

Wir sind im Wald, nur wir zwei. Ich hab meine Lieblingsturnschuhe an, die mit den bunten Schnürsenkeln und der Stelle hinten, die Mason angeknabbert hat, als er noch ein Welpe war. Ihre Schritte sind länger als meine, aber es ist ein Spiel – ich versuche, in die Löcher zu springen, die ihre Schuhe hinterlassen. Ich bin ein Frosch – ich bin ein Känguruh – ich bin verzaubert. Wenn ich gehe, klingt es, als würde sich jemand zum Frühstück Cornflakes auf den Teller schütten.

»Mir tun die Beine weh«, sage ich zu ihr.

»Nur noch ein kleines Stück.«

»Ich will nicht mehr gehen«, sage ich und setze mich einfach hin, denn wenn ich mich nicht bewege, tut sie es auch nicht.

Sie beugt sich vor und zeigt irgendwohin, aber die Bäume sind wie die Beine von großen Erwachsenen, und ich kann gar nichts sehen. »Siehst du ihn schon?« fragt sie mich.

Ich schüttele den Kopf. Auch wenn ich ihn sehen könnte, würde ich es nicht zugeben.

Sie hebt mich hoch und setzt mich auf ihre Schultern. »Den Teich«, sagt sie. »Kannst du den Teich sehen?«

Von hier oben aus kann ich es. Er ist ein Stück Himmel, das am Boden liegt.

Wenn der Himmel zerbricht, wer macht ihn dann wieder ganz?

1

Schlußplädoyers waren schon immer meine Spezialität.

Ich kann, ohne mir vorher viel zurechtgelegt zu haben, in einen Gerichtssaal marschieren und eine Rede halten, nach der die Geschworenen förmlich nach Gerechtigkeit schreien. Offene Fragen machen mich wahnsinnig.

Heute morgen habe ich ein Schlußplädoyer in einem Vergewaltigungsprozeß und eine Anhörung zur Feststellung der Verhandlungsfähigkeit. Am Nachmittag habe ich einen Termin bei einem DNA-Spezialisten, es geht um Gehirnmasse, die in einem Autowrack gefunden wurde und weder dem betrunkenen Fahrer gehört, der jetzt wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist, noch der Beifahrerin, die bei dem Unfall ums Leben kam. All das schießt mir durch den Kopf, als Caleb den Kopf ins Badezimmer steckt. »Wie geht’s Nathaniel?«

Ich drehe das Wasser ab und wickle mir ein Handtuch um den Körper. »Schläft«, sage ich.

Caleb war draußen in seinem Schuppen und hat den Pickup beladen. Er macht Steinmetzarbeiten – Gartenwege, Kamine, Granittreppen, Mauern. Er riecht nach Winter, ein Geruch, der immer zu der Zeit nach Maine kommt, wenn die Äpfel erntereif sind. Auf seinem Flanellhemd sind Streifen von dem Staub, der an Zementsäcken haftet. »Was macht sein Fieber?« fragt Caleb und wäscht sich die Hände.

»Besser«, antworte ich, obwohl ich heute morgen noch gar nicht nach meinem Sohn gesehen habe.

Ich hoffe, daß es wahr wird, wenn ich es mir nur ganz fest wünsche. So krank war Nathaniel gestern abend schließlich gar nicht, und er hatte nur erhöhte Temperatur, keine 38 Grad. Er war nicht ganz auf dem Posten, aber das allein würde mich nicht davon abhalten, ihn in die Vorschule zu schicken – schon gar nicht an einem Tag, an dem ich ins Gericht muß. Jede berufstätige Mutter kennt das Dilemma. In der Familie kann ich wegen meines Berufes nicht hundert Prozent geben, und wegen meiner Familie kann ich im Beruf nicht hundert Prozent geben. Und ich lebe in ständiger Angst davor, daß die beiden Welten wieder einmal kollidieren.

»Ich würde ja hierbleiben, aber ich muß unbedingt zu der Besprechung. Fred hat die Kunden bestellt, damit sie sich die Pläne ansehen, und wir müssen eine gute Vorstellung liefern.« Caleb blickt auf die Uhr und stöhnt. »Ich komme jetzt schon zehn Minuten zu spät.« Sein Tag beginnt früh und endet früh, wie bei den meisten selbständigen Handwerkern. Das bedeutet, daß ich Nathaniel meistens zur Schule bringe und Caleb ihn abholt. Er greift nach seiner Baseballmütze. »Du bringst ihn doch nicht zur Schule, wenn er wirklich krank ist …«

»Natürlich nicht«, sage ich, aber unter dem Ausschnitt meiner Bluse wird mir warm. Mit zwei Aspirin kann ich Zeit schinden. Dann könnte ich den Vergewaltigungsfall abschließen, ehe der Anruf von Miss Lydia kommt, daß ich meinen Sohn abholen soll. Ich hasse mich für diesen Gedanken.

»Nina.« Caleb legt seine großen Hände auf meine Schultern. Wegen dieser Hände habe ich mich in Caleb verliebt. Sie können mich berühren, als sei ich eine Seifenblase, und sie sind dennoch stark genug, um mich festzuhalten, wenn ich auseinanderzubrechen drohe.

Ich lege meine Hände auf die Calebs. »Er schafft das schon«, beteuere ich. Ich schenke ihm mein Staatsanwältinnenlächeln, das vor allem überzeugen soll. »Wir schaffen das schon.«

Caleb nimmt sich Zeit, ehe er bereit ist, das zu glauben. Er ist ein kluger Mann, aber er ist methodisch und vorsichtig. Er bringt ein Projekt immer erst mit gründlicher Sorgfalt zu Ende, ehe er sich dem nächsten zuwendet, und seine Entscheidungen trifft er auf die gleiche Art. Seit sieben Jahren hoffe ich nun schon, daß etwas von seiner Bedächtigkeit auf mich abfärbt, wo ich doch jede Nacht neben ihm liege.

»Ich hole Nathaniel dann um halb fünf ab«, sagt Caleb, ein Satz, der in der Sprache von Eltern soviel wie Ich liebe dich bedeutet.

Ich spüre seine Lippen über meinen Scheitel streichen, während ich den Verschluß an meinem Rock zumache. »Ich bin um sechs zu Hause.« Ich liebe dich auch.

Er geht zur Tür, und als ich aufblicke, fallen mir Einzelheiten an ihm auf – die breiten Schultern, das leicht schiefe Grinsen, die Art, wie er in den wuchtigen Sicherheitsschuhen die Füße nach innen dreht. Caleb sieht, daß ich ihn betrachte. »Nina«, sagt er, und sein Lächeln wird noch schiefer. »Du bist auch spät dran.«

Die Uhr auf dem Nachttisch zeigt 7 Uhr 41. Ich habe noch neunzehn Minuten, um meinen Sohn zu wecken und ihm Frühstück zu machen, ihn anzuziehen und in den Kindersitz zu verfrachten und quer durch Biddeford zur Vorschule zu fahren. Danach kann ich es gut bis 9 Uhr zum Gericht in Alfred schaffen.

Mein Sohn schläft fest, eng in seine Decke gewickelt. Sein blondes Haar ist zu lang. Er hätte schon vor einer Woche zum Friseur gemußt. Ich setze mich auf die Bettkante. Was sind schon zwei Sekunden mehr, wenn man Gelegenheit hat, ein Wunder zu bestaunen?

Nathaniel sieht jünger aus, wenn er schläft, eine Hand unter der Wange geballt und die andere fest um einen Stofffrosch geschlungen. Manchmal sehe ich ihn nachts an und staune, wenn ich bedenke, daß ich ihn vor fünf Jahren noch gar nicht kannte, diesen Menschen, der mich so verändert hat. Vor fünf Jahren hätte ich Ihnen noch nicht sagen können, daß das Weiße in den Augen eines Kindes heller ist als frisch gefallener Schnee, daß der Hals eines kleinen Jungen die zarteste Linie an seinem Körper bildet. Ich hätte es nie für möglich gehalten, daß ich mich mal mit einer aus einem Geschirrtuch gebundenen Piratenmütze auf dem Kopf an den Hund heranpirschen würde, um seinen verborgenen Schatz aufzuspüren, oder daß ich an einem verregneten Sonntag herausfinden wollte, wie lange es dauert, bis ein Marshmallow in der Mikrowelle explodiert.

Ich könnte lügen und sagen, daß ich niemals Jura studiert hätte oder Staatsanwältin geworden wäre, wenn ich damit gerechnet hätte, eines Tages Mutter zu sein. Es ist ein anstrengender Job, der einen auch zu Hause nicht losläßt und der sich oft nur schwer mit Fußballspielen und Kindergartenkrippenspielen vereinbaren läßt. Aber die Wahrheit ist, daß ich meinen Beruf immer geliebt habe, daß ich mich über ihn definiere: Guten Tag, ich bin Nina Frost, Staatsanwältin. Aber ich bin auch Nathaniels Mutter, und dieses Etikett würde ich gegen nichts in der Welt eintauschen. Aber anders als die meisten Eltern, die nachts wach liegen und sich darum sorgen, was für Gefahren ihrem Kind drohen könnten, habe ich die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Ich bin ein Ritter in strahlender Rüstung, ich gehöre zu den fünfzig Anwälten, die dafür zuständig sind, den Bundesstaat Maine sicher zu machen, bevor Nathaniel sich hinaus in die Welt wagt.

Jetzt berühre ich seine Stirn – kühl – und lächle. Mit einem Finger liebkose ich die sanfte Kontur seiner Wange, den Rand der Lippen. Im Schlaf schlägt er meine Hand weg, vergräbt die Fäuste unter der Decke. »He«, flüstere ich ihm ins Ohr. »Wir müssen uns beeilen.« Als er sich nicht rührt, ziehe ich die Decke weg – und der beißende Ammoniakduft von Urin steigt von der Matratze auf.

O nein, bitte nicht heute. Aber ich lächle, genau wie der Arzt geraten hat, wenn Nathaniel, meinem fünfjährigen Sohn, der schon vor drei Jahren gelernt hat, zur Toilette zu gehen, so ein Mißgeschick passiert. Als sich seine Augen öffnen – Calebs Augen, strahlend und braun und so gewinnend, daß die Leute auf der Straße entzückt stehengeblieben sind, wenn sie mein Baby im Kinderwagen sahen –, sehe ich jenen Moment der Angst, wenn er glaubt, er würde jetzt bestraft. »Nathaniel«, seufze ich, »so was kann jedem passieren.« Ich helfe ihm aus dem Bett und will ihm den feuchten Pyjama ausziehen, doch da wehrt er sich plötzlich mit aller Macht.

Ein heftiger Boxhieb landet an meiner Schläfe. »Herrgott, Nathaniel!« fauche ich. Aber es ist schließlich nicht seine Schuld, daß ich zu spät dran bin. Es ist nicht seine Schuld, daß er ins Bett gemacht hat. Ich atme tief durch und ziehe ihm die Hose über Knöchel und Füße. »Komm, wir waschen dich schnell, ja?« sage ich sanfter, und er schiebt friedlich seine Hand in meine.

Mein Sohn hat ein außergewöhnlich sonniges Gemüt. Im dumpfen Rauschen des Verkehrs entdeckt er Musik, er spricht die Sprache der Kröten. Er würde niemals gehen, wenn er laufen und springen kann. Daher ist der Junge, der mich da argwöhnisch über den Badewannenrand hinweg beäugt, nicht der Nathaniel, den ich kenne. »Ich bin dir nicht böse.« Nathaniel zieht verlegen den Kopf ein. »Jedem passiert mal ein Mißgeschick. Weißt du noch, wie ich letztes Jahr mit dem Auto über dein Fahrrad gerollt bin? Da warst du wütend – aber du hast auch gewußt, daß ich es nicht absichtlich gemacht habe. Stimmt’s?« Genausogut könnte ich auf einen von Calebs Granitblöcken einreden. »Na schön, schweig mich ruhig an.« Aber auch das zündet nicht. Ich kann ihm keine Reaktion entlocken. »Ach, ich weiß, was dich aufmuntert … du darfst dein Disney-World-Sweatshirt anziehen. Das macht zwei Tage hintereinander.«

Wenn er die Wahl hätte, würde Nathaniel es jeden Tag anziehen. In seinem Zimmer durchwühle ich erst jede Schublade und finde das Sweatshirt schließlich mitten in dem Haufen schmutziger Bettwäsche. Nathaniel sieht es, zieht es heraus und will es sich über den Kopf streifen. »Warte«, sage ich und nehme es ihm weg. »Ich weiß, ich hab’s versprochen, aber es ist voller Pipi, Nathaniel. So kannst du damit nicht los. Es muß erst gewaschen werden.« Nathaniels Unterlippe beginnt zu beben, und ich weiß, daß ich jetzt dringend Zugeständnisse machen muß. »Schätzchen, Ehrenwort, ich wasche es gleich heute abend. Und dann darfst du es den Rest der Woche tragen. Und auch noch die ganze nächste Woche. Aber jetzt mußt du mir ein bißchen helfen. Wir müssen jetzt schnell frühstücken, damit wir rechtzeitig losfahren können. In Ordnung?«

Zehn Minuten später haben wir dank einer bedingungslosen Kapitulation meinerseits eine Einigung erzielt. Nathaniel trägt sein dämliches Disney-World-Sweatshirt, das ich per Hand durchgespült, rasch in den Trockner gesteckt und anschließend mit einem Duftspray für Haustiere besprüht habe. Vielleicht bekommt Miss Lydia davon eine Allergie. Vielleicht bemerkt keiner den Fleck über Mickeys breitem Grinsen. Ich halte zwei Schachteln mit Frühstücksflocken hoch. »Welche willst du?« Nathaniel zuckt die Achseln, und inzwischen bin ich der festen Überzeugung, daß sein Schweigen nichts mit Scham zu tun hat, sondern daß er mich damit auf die Palme bringen will. Und es funktioniert.

Ich setze ihn an den Frühstückstisch und stelle ihm eine Schüssel mit Honey Nut Cheerios hin, während ich sein Lunchpaket packe. »Nudeln«, verkünde ich beschwingt, um ihn aus seiner gedrückten Stimmung herauszuholen. »Und … oooh! Ein Hähnchenschenkel von gestern abend! Drei Schokokekse … und Stangensellerie, damit Miss Lydia deiner Mommy nicht wieder Vorträge über Ernährungspyramiden halten muß. Fertig.« Ich verschließe den Plastikbeutel und stecke ihn in Nathaniels Rucksack, schnappe mir eine Banane für mein eigenes Frühstück und werfe einen Blick auf die Uhr an der Mikrowelle. Ich gebe Nathaniel noch zwei Aspirin mit – es wird ihm dieses eine Mal schon nicht schaden, und Caleb muß es ja nicht erfahren. »Okay«, sage ich. »Wir müssen los.«

Nathaniel zieht seine Turnschuhe an und streckt mir nacheinander die kleinen Füße hin, damit ich ihm die Schnürsenkel binde. Den Reißverschluß seiner Fleece-Jacke bekommt er schon selbst zu und auch den Rucksack schnallt er sich allein um. Der sieht riesig aus auf den schmalen Kinderschultern, und manchmal erinnert Nathaniel mich von hinten an Atlas, der das Gewicht der Welt trägt.

Während der Fahrt schiebe ich Nathaniels Lieblingskassette ein – ausgerechnet das »Weiße Album« der Beatles –, aber nicht mal »Rocky Raccoon« kann ihn aus seiner Stimmung reißen. Eine ganz leise Stimme in mir sagt, ich sollte einfach dankbar sein, daß sich in schätzungsweise fünfzehn Minuten jemand anderes mit diesem Problem beschäftigen muß.

Im Rückspiegel sehe ich, wie Nathaniel mit dem losen Riemen seines Rucksacks spielt, ihn immer wieder klein und noch kleiner zusammenfaltet. Wir kommen zu dem Stoppschild am Fuße des Hügels. »Nathaniel«, flüstere ich, gerade laut genug, daß er mich über das Brummen des Motors hinweg hören kann. Als er aufblickt, schiele ich ihn an und strecke die Zunge heraus.

Langsam, bedächtig wie sein Vater, lächelt er mir zu.

Die Uhr im Armaturenbrett zeigt 7 Uhr 56. Vier Minuten zu früh.

Wir sind sogar noch besser, als ich dachte.

In Caleb Frosts Welt baut man eine Mauer, um etwas Unerwünschtes fernzuhalten … oder um etwas Kostbares im Inneren zu schützen. Darüber denkt er oft nach, wenn er arbeitet, glänzenden Granit und rauhen Kalkstein in Nischen einfügt, ein dreidimensionales Puzzle, das stabil und gerade am Rande eines Rasens entlang verläuft. Er denkt gerne an die Familien hinter den von ihm erbauten Mauern: abgeschirmt, sicher, geschützt. Seine Steinmauern sind zwar nur kniehoch, keine Burgbefestigungen. Sie haben große Lücken für Einfahrten und Fußwege und Laubengänge. Und dennoch sieht er im Geiste jedesmal, wenn er an einem Grundstück vorbeikommt, das er mit seinen eigenen schweren Händen ummauert hat, wie sich die Eltern mit ihren Kindern zum Abendessen an den Tisch setzen, wie Harmonie den Tisch umhüllt, als ob reale Fundamente das Muster für die emotionalen vorgeben könnten.

Er steht zusammen mit Fred, ihrem Auftraggeber, am Rande des Warren-Grundstücks, und alle warten darauf, daß Caleb ihnen eine Vorstellung von dem, was hier stehen wird, liefert. Derzeit ist hier noch alles dicht mit Birken und Ahornbäumen bestanden, von denen einige markiert wurden, um den möglichen Standort des Hauses und den Verlauf der Kanalisation zu verdeutlichen. Mr. und Mrs. Warren stehen dicht beieinander. Sie ist schwanger; ihr Bauch berührt die Hüfte ihres Mannes.

»Tja«, setzt Caleb an. Es ist seine Aufgabe, die beiden davon zu überzeugen, daß sie eine Steinmauer um ihren Besitz brauchen und nicht den ein Meter achtzig hohen Zaun, den sie gleichfalls in Erwägung ziehen. Aber reden liegt ihm nicht, das ist Ninas Stärke. Neben ihm räuspert sich Fred aufmunternd.

Caleb kann diesem Paar nichts aufschwatzen. Er kann nur sehen, was ihre Zukunft für sie bereithält: ein weißes Haus im Kolonialstil mit großer Veranda. Ein Labrador, der herumspringt und Chrysippusfalter mit dem Maul fangen will. Ein kleines Mädchen, das auf seinem Dreirad die Auffahrt hinunterstrampelt, bis es die Sperre erreicht, die Caleb errichtet hat – die Grenze, bis zu der die Kleine, wie man ihr gesagt hat, in Sicherheit ist.

Er stellt sich vor, wie er etwas Dauerhaftes an einer Stelle erschafft, wo zuvor nichts war. Er stellt sich diese Familie, mittlerweile zu dritt, umgeben von seinen Mauern vor. »Mrs. Warren«, fragt Caleb mit einem Lächeln, »wann ist es denn bei Ihnen soweit?«

In einer Ecke des Spielplatzes weint Lettie Wiggs. Sie macht das dauernd, tut so, als hätte Danny sie verhauen, wo sie doch in Wahrheit nur herausfinden will, ob sie Miss Lydia dazu bringen kann, alles stehen- und liegenzulassen und angerannt zu kommen. Danny weiß das, und Miss Lydia weiß das, und überhaupt alle wissen das, außer Lettie, die weint und weint, als könne sie tatsächlich etwas damit erreichen.

Er geht an ihr vorbei. Geht auch an Danny vorbei, der nicht mehr Danny ist, sondern ein Pirat, der sich nach einem Schiffsuntergang an ein Faß klammert. »He, Nathaniel«, sagt Brianna. »Sieh mal.« Sie hockt hinter dem Schuppen, in dem Fußbälle aufbewahrt werden und der Minibulldozer, auf dem man fahren kann, aber immer nur fünf Minuten, weil dann schon wieder ein anderer dran ist. Eine silbrige Spinne hat ein Netz von dem Holz bis zu dem Zaun dahinter gespannt, kreuz und quer. An einer Stelle ist ein Knoten, so groß wie eine kleine Murmel, in den Seidenfäden verheddert.

»Das ist eine Fliege.« Cole schiebt sich die Brille zurecht. »Die Spinne hat sie sich fürs Abendessen eingepackt.«

»I gitt, wie ekelig«, sagt Brianna, beugt sich aber noch weiter vor.

Nathaniel steht da, die Hände in den Hosentaschen. Er denkt an die Spinne, wie sie auf dem Netz gelandet und klebengeblieben ist, wie damals, als Nathaniel im letzten Winter in eine Schneewehe getreten war und seinen Schuh in dem Matsch unterm Schnee verloren hatte. Er fragt sich, ob die Fliege auch soviel Angst hatte wie Nathaniel damals. Wahrscheinlich wollte die Fliege sich bloß kurz ausruhen. Wahrscheinlich wollte sie nur sehen, warum das Sonnenlicht durch das Netz wie ein Regenbogen aussieht, und die Spinne hat sie gepackt, ehe sie fliehen konnte.

»Ich wette, sie frißt den Kopf zuerst«, sagt Cole.

Nathaniel stellt sich die Flügel der Fliege vor, auf den Rücken gepreßt, während sie umgedreht und fest umwickelt wird. Er hebt die Hand und schlägt damit das Netz entzwei, dann geht er weg.

Brianna ist sauer. »He!« ruft sie. Und dann: »Miss Lydia!«

Aber Nathaniel hört gar nicht hin. Er blickt nach oben, betrachtet die hohen Querbalken der Schaukel und des Klettergerüsts mit der Rutsche, die so schimmert wie die Klinge eines Messers. Das Klettergerüst ist ein paar Zentimeter höher. Er umfaßt die Streben der Holzleiter mit beiden Händen und klettert hinauf.

Miss Lydia sieht ihn nicht. Von seinen Turnschuhen rieselt ein Schauer aus kleinen Steinchen und Sand hinab. Hier oben ist er sogar größer als sein Vater. Er denkt, daß in der Wolke hinter ihm vielleicht ein Engel schläft.

Nathaniel schließt die Augen und läßt sich fallen, die Arme an den Körper gepreßt wie die Flügel der Fliege. Er versucht nicht, seinen Sturz abzufedern, schlägt einfach hart auf, weil das weniger weh tut als alles andere.

»Die besten Croissants?« sagt Peter Eberhardt, als wären wir mitten im Gespräch, obwohl ich gerade erst zu ihm in die Kaffeeküche gekommen bin.

›Rive Gauche‹, antworte ich. Eigentlich sind wir ja auch mitten im Gespräch. Unseres ist eben schon seit Jahren im Gang.

»Nicht ganz so weit weg!«

Ich muß nachdenken. ›Mamie’s.‹ Das ist ein Diner in Springvale. »Schrecklichste Frisur?«

Peter lacht. »Ich, auf dem Abschlußfoto meiner Klasse.«

»Ich dachte eigentlich an einen Ort, nicht an eine Person.«

»Ach so, ja dann. Der Laden, wo Angeline sich ihre Dauerwelle machen läßt.« Er hält die Kaffeekanne in der Hand und füllt meine Tasse, aber ich muß so lachen, daß einiges auf den Boden geht. Angeline ist die Sekretärin am Bezirksgericht Süd, und ihre Frisur erinnert an eine Kreuzung aus einer auf ihrem Kopf zusammengerollten Bisamratte und einem Teller Schmetterlingsnudeln mit Butter.

Es ist ein altes Spiel zwischen Peter und mir. Begonnen hat es, als wir beide frisch bei der Bezirksstaatsanwaltschaft West angefangen hatten und unsere Zeit zwischen Springvale und York aufteilten. In Maine können Angeklagte vor Gericht erscheinen und auf unschuldig oder schuldig plädieren oder ein Treffen mit der Anklagevertretung verlangen. Peter und ich saßen an einander gegenüberstehenden Schreibtischen und feilschten mit Klageschriften wie mit Assen beim Poker. Mach du das Verkehrsdelikt hier, ich kann den Kram nicht mehr sehen. Okay, aber dafür übernimmst du die Sachbeschädigung. Mittlerweile sind wir beide am höheren Gericht für Straftaten zuständig, und ich sehe Peter wesentlich seltener, aber er ist im Büro noch immer derjenige, der mir am vertrautesten ist. »Bestes Zitat des Tages?«

Es ist erst halb elf, also kann das Beste noch kommen. Aber ich setze meine Anklägermiene auf, blicke Peter ernst an und liefere ihm spontan eine Wiederholung meiner Schlußbemerkung in dem Vergewaltigungsfall. »Tatsächlich, Ladies und Gentlemen, gibt es nur eines, das noch verwerflicher, noch verletzender wäre als das, was dieser Mann getan hat – und zwar, ihn wieder auf freien Fuß zu setzen, damit er es erneut tun kann.«

Peter pfeift durch die Lücke in seinen Vorderzähnen. »Oha, du hast wirklich eine dramatische Ader.«

»Deshalb bezahlen sie mir ja auch so viel.« Ich rühre Milchpulver in meinen Kaffee, beobachte, wie es auf der Oberfläche Klümpchen bildet. Das erinnert mich an den Fall mit der Gehirnmasse. »Wie läuft dein Fall mit dem prügelnden Ehemann?«

»Versteh mich nicht falsch, aber ich hab wirklich die Nase voll von Opfern. Die sind so …«

»Bedürftig?« sage ich trocken.

»Genau!« seufzt Peter. »Wäre doch mal schön, einen Fall abzuhandeln, ohne sich mit dem ganzen Ballast von den Leuten abgeben zu müssen, oder?«

»Tja, aber dann könntest du auch gleich Verteidiger werden.« Ich trinke einen Schluck Kaffee, schiebe die Tasse dann von mir. »Also wenn du mich fragst, auf die würde ich noch lieber verzichten.«

Peter lacht. »Arme Nina. Du hast als nächstes deine Anhörung zur Verhandlungsfähigkeit, nicht?«

»Na und?«

»Immer, wenn dir eine Begegnung mit Fisher Carrington droht, siehst du aus … na ja, ungefähr so wie ich auf dem Abschlußfoto.«

Wir Ankläger unterhalten nur spärliche Beziehungen zu den hiesigen Verteidigern. Den meisten von ihnen bringen wir widerwillig Respekt entgegen, schließlich tun auch sie nur ihre Arbeit. Aber Carrington ist von einem anderen Schlag. Harvardstudium, weißes Haar, stattliche Erscheinung – die klassische Vaterfigur. Er ist der distinguierte ältere Gentleman, der lebenskluge Ratschläge erteilt. Er ist die Sorte Mann, der Geschworene glauben wollen. Jeder von uns hat das irgendwann schon mal erlebt: Wir treten mit einem Riesenberg unwiderlegbarer Beweise gegen seine Paul-Newman-blauen Augen und das weise Lächeln an, und der Angeklagte kommt frei.

Es versteht sich von selbst, daß wir Fisher Carrington alle hassen wie die Pest.

Vom Gesetz her ist jemand verhandlungsfähig, wenn er in der Lage ist, sich im Sinne der Tatsachenfindung verständlich zu machen. Ein Hund zum Beispiel mag ja imstande sein, Drogenbeweise zu erschnüffeln, aber er kann nicht als Zeuge aussagen. In Fällen von sexuellem Mißbrauch, bei denen der Täter nicht geständig ist, besteht die einzige Möglichkeit, eine Verurteilung zu erreichen, darin, die betroffenen Kinder, die Opfer, als Zeugen aussagen zu lassen. Doch zuvor muß der Richter entscheiden, ob der Zeuge sich verständlich machen kann, den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge kennt und begreift, daß man vor Gericht die Wahrheit sagen muß. Was bedeutet, daß ich, wenn ich in einem Fall von sexuellem Mißbrauch die Anklage vertrete, routinemäßig eine Anhörung zur Feststellung der Verhandlungsfähigkeit beantrage.

Also: Stell dir vor, du bist fünf Jahre alt und warst so mutig, deiner Mutter zu gestehen, daß Daddy dich jede Nacht vergewaltigt, obwohl er gesagt hat, er bringt dich um, wenn du es verrätst. Und jetzt stell dir vor, du mußt als Vorübung in einen Gerichtssaal, der dir so groß vorkommt wie ein Fußballstadion. Du mußt Fragen beantworten, die ein Staatsanwalt dir stellt. Und dann prasseln Fragen auf dich ein, die ein vollkommen Fremder stellt, ein Anwalt, der dich so durcheinanderbringt, daß du weinst und ihn bittest aufzuhören. Und weil jeder Angeklagte das Recht hat, seinen Ankläger zu konfrontieren, mußt du das alles über dich ergehen lassen, während dein Daddy dich aus nur drei Metern Entfernung anstarrt.

Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst für nicht verhandlungsfähig erklärt, was bedeutet, daß der Richter das Verfahren einstellt und du nicht mehr vor Gericht mußt. Allerdings hast du noch Wochen danach Alpträume von dem Anwalt, der dir schreckliche Fragen stellt, und vom Gesichtsausdruck deines Vaters, und höchstwahrscheinlich geht der Mißbrauch weiter. Oder du wirst für verhandlungsfähig erklärt, und dann erlebst du diese kleine Szene noch mal von vorn – nur daß diesmal Dutzende von Leuten zusehen.

Ich bin zwar Staatsanwältin, aber ich bin auch die erste, die zugibt, daß man im amerikanischen Rechtssystem keine Gerechtigkeit erwarten kann, wenn man nicht in der Lage ist, sich auf eine bestimmte Art und Weise verständlich zu machen. Ich habe schon zahllose Fälle von sexuellem Mißbrauch vor Gericht gebracht, habe zahllose Kinder im Zeugenstand erlebt. Ich bin eine von diesen Anwälten, die an ihnen zerren und ziehen, bis sie schließlich widerstrebend die Phantasiewelt loslassen, die sie sich zusammengeträumt haben, um die Wahrheit auszublenden. Das alles nur, um eine Verurteilung zu erzielen. Aber keiner kann mir weismachen, daß eine solche Anhörung zur Verhandlungsfähigkeit für ein Kind nicht traumatisch ist. Keiner kann mir weismachen, daß das Kind nicht verliert, selbst wenn ich diese Anhörung gewinne.

Für einen Verteidiger ist Fisher Carrington einigermaßen respektvoll. Er nimmt die Kinder auf ihren hohen Stühlen im Zeugenstand nicht restlos auseinander, er versucht nicht, sie aufs Glatteis zu führen. Er tritt wie ein Großvater auf, der ihnen einen Lutscher schenkt, wenn sie die Wahrheit sagen. Mit einer Ausnahme hat er in allen Fällen, in denen wir gegeneinander antraten, dafür gesorgt, daß das Kind für nicht verhandlungsfähig erklärt wurde, und der Täter kam frei. In dem Ausnahmefall erreichte ich eine Verurteilung seines Mandanten.

Der Angeklagte verbrachte drei Jahre im Gefängnis.

Das Opfer verbrachte sieben Jahre in Therapie.

Ich sehe Peter an. »Idealfall?« frage ich.

»Hä?«

»Genau«, sage ich leise. »Das meinte ich.«

Als Rachel fünf war, ließen ihre Eltern sich scheiden. Es war eine von den Scheidungen, bei denen reichlich schmutzige Wäsche gewaschen und um Geld gestritten wird. Eine Woche später erzählte Rachel ihrer Mutter, daß ihr Daddy ihr regelmäßig den Finger in die Vagina gesteckt habe.

Sie hat mir erzählt, daß sie einmal ein Nachthemd mit einer kleinen Meerjungfrau darauf anhatte, am Küchentisch saß und Haferflocken aß. Beim zweiten Mal trug sie ein Nachthemd mit Aschenputtel darauf und schaute sich im Schlafzimmer ihrer Eltern ein Video über die kleine Schildkröte Franklin an. Rachels Mutter Miriam hat bestätigt, daß ihre Tochter in dem Sommer, als sie drei Jahre alt war, ein Meerjungfrau-Nachthemd und ein Aschenputtel-Nachthemd hatte. Sie erinnert sich, daß sie das Franklin-Video von ihrer Schwägerin ausgeliehen hatte. Damals lebten sie und ihr Mann noch zusammen. Damals war es öfter vorgekommen, daß sie ihren Mann mit der kleinen Tochter allein ließ.

Viele Menschen werden sich fragen, wie sich um alles in der Welt eine Fünfjährige daran erinnern kann, was ihr als Dreijährige zugestoßen ist. Meine Güte, Nathaniel kann mir nicht mal erzählen, was er gestern gemacht hat. Aber diese Leute haben auch nicht gehört, wie Rachel dieselbe Geschichte immer und immer wieder erzählt. Sie haben nicht mit Psychiatern gesprochen, die beteuern, daß ein traumatisches Erlebnis haftenbleibt wie ein Angelhaken im Maul eines Fisches. Sie sehen nicht, so wie ich es sehe, daß Rachel seit dem Auszug ihres Vaters regelrecht aufgeblüht ist. Und selbst wenn man das alles außer acht läßt – wie könnte ich die Aussage eines Kindes mißachten? Was, wenn gerade das Kind, dem ich nicht glaube, ein Kind ist, das wirklich verletzt worden ist?

Heute sitzt Rachel in dem Schreibtischsessel in meinem Büro und spielt Karussell. Ihre Zöpfe reichen ihr bis auf die Schultern, und ihre Beine sind dünn wie Streichhölzer.

»Wird es lange dauern?« fragt Miriam, die ihre Tochter nicht aus den Augen läßt.

»Ich hoffe nicht«, antworte ich und begrüße dann Rachels Großmutter, die während der Anhörung im Zuschauerraum sitzen wird, um die Kleine emotional zu unterstützen. Da Miriam selbst als Zeugin auftreten wird, darf sie nicht dabeisein. Noch so eine Absurdität: Das Kind im Zeugenstand wird in den meisten Fällen nicht einmal durch die beruhigende Anwesenheit der Mutter unterstützt.

»Ist das denn wirklich notwendig?« fragt Miriam zum hundertsten Mal.

»Ja«, sage ich und blicke ihr in die Augen. »Ihr Exmann ist zu keinem Schuldeingeständnis bereit. Das bedeutet, Rachels Aussage ist das einzige, womit ich beweisen kann, daß es überhaupt passiert ist.« Ich knie mich vor Rachel und halte den Drehsessel an. »Weißt du was?« sage ich vertraulich. »Wenn die Tür zu ist, dann spiel ich manchmal selbst Karussell.«

Rachel schließt die Arme um ein Stofftier. »Wird dir dann schwindelig?«

»Nein. Ich tu so, als würde ich fliegen.«

Die Tür geht auf. Patrick, mein ältester und bester Freund, steckt den Kopf herein. Er trägt seine Polizeiuniform, nicht das übliche Zivil eines Detective. »He, Nina – hast du schon gehört, daß die Post ihre Briefmarkenserie mit berühmten Verteidigern eingestampft hat? Die Leute wußten einfach nicht, auf welche Seite sie spucken sollten.«

»Detective Ducharme«, sage ich scharf. »Ich habe zu tun.«

Er wird rot; und das betont seine Augen nur noch mehr. Als wir Kinder waren, habe ich ihn oft wegen seiner Augen aufgezogen. Einmal, als wir etwa in Rachels Alter waren, konnte ich ihm weismachen, daß sie nur deshalb so blau waren, weil er kein Gehirn im Kopf hatte, bloß Luft und Wolken. »Verzeihung – habe ich nicht gleich bemerkt.« Er hat alle Frauen in meinem Büro im Handumdrehen betört, einfach so. Wenn er nur wollte, könnte er alles von ihnen verlangen, glaube ich. Aber Patrick ist Patrick, weil er so etwas eben nicht will, niemals.

»Mrs. Frost«, sagt er förmlich, »bleibt es bei unserem Termin heute nachmittag?«

Unser Termin ist das traditionelle gemeinsame Mittagessen einmal pro Woche in einem schmuddeligen Kneipencafé in Sanford.

»Es bleibt dabei.« Ich brenne darauf zu erfahren, warum Patrick sich so in Schale geschmissen hat, warum er überhaupt ins höhere Gericht gekommen ist – als Detective in Biddeford hat er normalerweise mit dem Bezirksgericht zu tun. Doch auf die Antwort werde ich warten müssen. Ich höre, wie die Tür sich hinter Patrick schließt, als ich mich wieder Rachel zuwende. »Wie ich sehe, hast du dir heute einen Freund mitgebracht. Weißt du was, ich glaube, du bist das erste Kind, das jemals ein Nilpferd mitgebracht hat, um es Richter McAvoy zu zeigen.«

»Es heißt Louisa.«

»Das ist hübsch. Und deine Frisur ist auch hübsch.«

»Heute morgen habe ich Pfannkuchen bekommen«, sagt Rachel.

Ich nicke Miriam anerkennend zu. Es ist wichtig, daß Rachel ordentlich gefrühstückt hat. »Es ist zehn Uhr. Wir müssen gehen.«

Miriam hat Tränen in den Augen, als sie sich zu Rachel hinunterbeugt. »Jetzt kommt der Teil, wo Mommy draußen warten muß«, sagt sie.

Als Nathaniel zwei war und sich den Arm gebrochen hatte, stand ich in der Notaufnahme, während sein Knochen gerichtet und eingegipst wurde. Er war tapfer, aber seine freie Hand hielt meine so fest, daß seine Fingernägel winzige Halbmonde in meine Haut gruben. Und die ganze Zeit dachte ich nur, daß ich mir alles antun lassen würde, wenn ich damit erreichen könnte, daß meinem Sohn die Schmerzen erspart blieben.

Rachel macht es uns leicht; sie ist nervös, aber kein Nervenbündel. Miriam tut das Richtige. Ich werde es für beide so schmerzlos wie möglich machen.

»Mommy«, sagt Rachel, und dann trifft die Wirklichkeit sie mit der Wucht eines Orkans. Ihr Nilpferd fällt zu Boden, und sie krallt sich in den Armen ihrer Mutter fest.

Ich gehe aus dem Büro und schließe die Tür, weil ich meine Arbeit machen muß.

»Mr. Carrington«, sagt der Richter, »wieso rufen wir hier eine Fünfjährige in den Zeugenstand? Gibt es keine andere Möglichkeit, diesen Fall zu lösen?«

Fisher schlägt die Beine übereinander und runzelt leicht die Stirn. Er beherrscht das perfekt. »Euer Ehren, eine Fortführung dieses Falles ist nun wirklich das letzte, was ich mir wünsche.«

Das kann ich mir vorstellen, denke ich.

»Aber mein Mandant kann das Angebot der Anklagevertretung nicht annehmen. Von dem Tag an, seit er das erste Mal mein Büro betrat, hat er die Vorwürfe bestritten. Außerdem hat die Anklage keine Beweise und keine Zeugen … Tatsächlich kann Mrs. Frost lediglich mit einem Kind aufwarten, dessen Mutter wild entschlossen ist, ihren Exgatten zu vernichten.«

»Euer Ehren, es geht uns im Augenblick nicht darum, daß er ins Gefängnis wandert«, unterbreche ich ihn. »Wir verlangen lediglich, daß er auf das Sorge- und Besuchsrecht verzichtet.«

»Mein Mandant ist Rachels leiblicher Vater. Er hält es für möglich, daß das Kind gegen ihn aufgehetzt wurde, aber er ist nicht bereit, auf seine elterlichen Rechte zu verzichten, denn er liebt seine Tochter über alles.«

Ich höre nicht mal richtig hin. Brauche ich auch nicht. Fisher hat mir schon am Telefon eine gefühlvolle Predigt gehalten, als er anrief, um unser letztes Angebot abzulehnen. »Also gut«, seufzt Richter McAvoy. »Bringen Sie die Kleine in den Zeugenstand.«

Der Gerichtssaal ist leer, bis auf mich, Rachel, ihre Großmutter, den Richter, Fisher und den Angeklagten. Rachel sitzt neben ihrer Großmutter und zwirbelt den Schwanz des Stoffnilpferdes auf. Ich führe sie zum Zeugenstand, aber als sie sich setzt, kann sie nicht über das Geländer sehen.

Richter McAvoy wendet sich seinem Schreiber zu. »Roger, holen Sie doch bitte aus meinem Amtszimmer einen Hocker für Miss Rachel.«

Es dauert einige Minuten, bis alles bereit ist. »Hi, Rachel. Wie fühlst du dich?« beginne ich.

»Ganz gut«, sagt sie mit schwacher Stimme.

»Darf ich mich der Zeugin nähern, Euer Ehren?« Aus der Nähe wirke ich auf sie bestimmt nicht so einschüchternd. Ich lächle so angestrengt, daß meine Kiefermuskulatur anfängt zu schmerzen. »Kannst du mir deinen vollständigen Namen sagen, Rachel?«

»Rachel Elizabeth Marx.«

»Wie alt bist du?«

»Fünf.« Sie hält die Finger einer Hand hoch.

»Hast du deinen Geburtstag schön gefeiert?«

»Ja.« Rachel zögert, fügt dann hinzu: »Ich war eine Prinzessin.«

»Das war bestimmt lustig. Hast du auch Geschenke bekommen?«

»Ja. Eine schwimmende Barbie. Die kann Rückenschwimmen.«

»Mit wem wohnst du zusammen, Rachel?«

»Mit meiner Mommy«, sagt sie, aber ihre Augen huschen zum Tisch der Verteidigung.

»Wohnt sonst noch jemand bei euch?«

»Nicht mehr.« Ein Flüstern.

»Hat früher noch jemand bei euch gewohnt?«

»Ja.« Rachel nickt. »Mein Daddy.«

»Gehst du schon zur Schule, Rachel?«

»Ich bin in der Klasse von Miss Montgomery.«

»Habt ihr da irgendwelche Regeln?«

»Ja. Keinen hauen und die Hand heben, wenn man was sagen will, und nicht auf der Rutsche rumklettern.«

»Was passiert, wenn du dich in der Schule nicht an die Regeln hältst?«

»Dann wird meine Lehrerin böse.«

»Weißt du, was der Unterschied ist zwischen der Wahrheit und einer Lüge?«

»Die Wahrheit ist, wenn man sagt, was passiert ist, und eine Lüge ist, wenn man was erfindet.«

»Genau. Und hier im Gericht haben wir die Regel, daß du die Wahrheit sagen mußt, wenn wir dir Fragen stellen. Du darfst nichts erfinden. Verstehst du das?«

»Ja.«

»Wenn du deine Mom anlügst, was passiert dann?«

»Sie ist böse auf mich.«

»Kannst du mir versprechen, daß alles, was du jetzt sagst, wahr ist?«

»Ja.«

Ich atme tief durch. Die erste Hürde ist genommen. »Rachel, der Mann da drüben mit dem weißen Haar, das ist Mr. Carrington. Er möchte dir auch ein paar Fragen stellen. Meinst du, du kannst mit ihm reden?«

»Okay«, sagt Rachel, aber sie wird jetzt unruhig. Das ist der Teil, auf den ich sie nicht vorbereiten konnte. Der Teil, bei dem ich selbst nicht wußte, was kommen würde.

Fisher steht auf, triefend vor Selbstsicherheit. »Hallo, Rachel.«

Sie kneift die Augen zusammen. Ich liebe dieses Kind. »Hallo.«

»Wie heißt denn dein Bär?«

»Das ist ein Nilpferd«, sagt Rachel mit der Herablassung, zu der nur ein Kind fähig ist, wenn ein Erwachsener den Eimer anstarrt, den es auf dem Kopf trägt, und nicht erkennt, daß das ein Astronautenhelm ist.

»Weißt du, wer neben mir an dem Tisch dort drüben sitzt?«

»Mein Daddy.«

»Hast du deinen Daddy in letzter Zeit gesehen?«

»Nein.«

»Aber du weißt noch, wie das war, als du und dein Daddy und deine Mommy alle zusammen in einem Haus gewohnt habt?« Fisher hat die Hände in den Taschen. Seine Stimme ist weich wie Samt.

»Ja.«

»Haben deine Mommy und dein Daddy sich damals oft gestritten?«

»Ja.«

»Und dann ist dein Daddy ausgezogen?«

Rachel nickt, und dann fällt ihr ein, daß ich gesagt habe, sie muß die Antwort immer aussprechen. »Ja«, murmelt sie.

»Nachdem dein Daddy ausgezogen war, da hast du jemandem erzählt, daß du etwas erlebt hast … etwas mit deinem Daddy.«

»Ja.«

»Du hast jemandem erzählt, daß dein Daddy dich da unten berührt hat?«

»Ja.«

»Wem hast du das erzählt?«

»Mommy.«

»Was hat deine Mommy getan, als du ihr das erzählt hast?«

»Geweint.«

»Weißt du noch, wie alt du warst, als dein Daddy dich da unten berührt hat?«

Rachel beißt sich auf die Lippen. »Da war ich noch ganz klein.«

»Bist du da schon in den Kindergarten gegangen?«

»Weiß nicht.«

»Weißt du noch, ob es draußen warm oder kalt war?«

»Ich, äh, ich weiß nicht mehr.«

»Weißt du noch, ob es draußen dunkel war oder hell?«

Rachel fängt an, auf ihrem Stuhl zu wippen, schüttelt den Kopf.

»War deine Mommy zu Hause?«

»Weiß nicht«, flüstert sie, und mein Herz krampft sich zusammen. Das ist der Punkt, an dem ich sie verlieren werde.

»Du hast gesagt, du hast gerade Franklin geguckt. War das im Fernsehen oder ein Video?«

Mittlerweile sieht Rachel Fisher gar nicht mehr an, ihn nicht und auch keinen von uns. »Weiß nicht.«

»Das macht nichts, Rachel«, sagt Fisher ruhig. »Manchmal kann man sich nicht so gut erinnern.«

Am Tisch der Anklagevertretung verdrehe ich die Augen.

»Rachel, hast du heute morgen, bevor du ins Gericht gekommen bist, mit deiner Mommy geredet?«

Endlich: Etwas, das sie weiß. Rachel hebt den Kopf und lächelt, stolz. »Ja!«

»War das heute das erste Mal, daß du mit deiner Mommy darüber gesprochen hast, daß du hier ins Gericht mußt?«

»Nein.«

»Hast du Nina schon früher getroffen?«

»Ja.«

Fisher lächelt. »Wie oft hast du denn schon mit ihr gesprochen?«

»Ganz oft.«

»Ganz oft. Hat sie dir erzählt, was du sagen sollst, wenn du in diesem kleinen Kasten da sitzt?«

»Ja.«

»Und hat sie dir gesagt, daß du sagen sollst, daß dein Daddy dich angefaßt hat?«

»Ja.«

»Hat Mommy dir gesagt, daß du sagen sollst, daß dein Daddy dich angefaßt hat?«

Rachel nickt, und die Spitzen ihrer Zöpfe tanzen. »Jawohl.«

Langsam klappe ich meine Fallakte zu. Ich weiß, worauf Fisher hinauswill, was er bereits erreicht hat. »Rachel«, sagt er, »hat deine Mommy gesagt, was passieren wird, wenn du heute hier sagst, daß dein Daddy dich da unten berührt hat?«

»Ja. Sie hat gesagt, daß sie stolz auf mich ist, weil ich so ein braves Mädchen bin.«

»Danke, Rachel«, sagt Fisher und setzt sich.

Zehn Minuten später stehen Fisher und ich vor dem Richter in seinem Amtszimmer. »Mrs. Frost, ich will nicht behaupten, daß Sie dem Kind Worte in den Mund gelegt haben«, sagt der Richter. »Ich behaupte jedoch, daß die Kleine glaubt, sie tut das, was Sie und ihre Mutter von ihr erwarten.«

»Euer Ehren – «, setze ich an.

»Mrs. Frost, das Kind ist seiner Mutter sehr viel mehr verbunden als seiner Verpflichtung als Zeugin. Unter diesen Umständen könnte ohnehin jede mögliche Verurteilung, die die Anklagevertretung erreicht, angefochten werden.« Er sieht mich an, nicht ohne Mitgefühl. »Vielleicht sieht die Sache in sechs Monaten ja schon wieder anders aus, Nina.« Der Richter räuspert sich. »Ich befinde die Zeugin für nicht verhandlungsfähig. Hat die Anklagevertretung noch einen weiteren Antrag in diesem Verfahren?«

Ich spüre Fishers Blick auf mir ruhen, mitfühlend, nicht triumphierend, und das bringt mich in Rage. »Ich muß mit der Mutter und dem Kind sprechen, aber ich denke, wir werden einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens ohne Anerkennung einer Rechtspflicht stellen.« Das bedeutet, daß wir die Anklage erneut erheben können, wenn Rachel älter ist. Natürlich ist Rachel dann vielleicht nicht mehr mutig genug. Oder ihre Mutter findet, es ist besser, wenn ihre Tochter in die Zukunft blickt, als daß sie die Vergangenheit noch einmal durchlebt. Der Richter weiß das, und ich weiß das, und wir können beide nichts dagegen tun. So funktioniert das System nun mal.

Fisher Carrington und ich verlassen das Zimmer. »Danke sehr, Kollegin«, sagt er, und ich antworte nicht. Wir gehen in verschiedene Richtungen, zwei Magneten, die sich gegenseitig abstoßen.

Ich bin aus folgenden Gründen wütend: 1. Ich habe verloren. 2. Obwohl ich natürlich auf Rachels Seite stand, bin ich jetzt die Böse. Schließlich war ich es, die sie dazu gebracht hat, die Anhörung über sich ergehen zu lassen, und jetzt war alles für die Katz.

Doch nichts von alledem zeigt sich auf meinem Gesicht, als ich mich vorbeuge, um mit Rachel zu sprechen, die in meinem Büro wartet. »Du warst tapfer heute. Ich weiß, daß du die Wahrheit gesagt hast, und ich bin stolz auf dich, und deine Mom ist stolz auf dich. Und das Beste ist, du hast deine Sache so gut gemacht, daß jetzt für dich alles erledigt ist.« Ich blicke ihr bewußt in die Augen, als ich das sage, damit es auch zu ihr durchdringt, ein Lob, das sie mitnehmen kann. »Aber jetzt muß ich noch kurz mit deiner Mom sprechen, Rachel. Kannst du draußen mit deiner Grandma warten?«

Miriam verliert die Beherrschung, noch ehe Rachel die Tür ganz geschlossen hat. »Was ist da drin passiert?«

»Der Richter hat Rachel für nicht verhandlungsfähig befunden.« Ich schildere ihr die Aussage, die sie nicht hören durfte. »Das bedeutet, wir können Ihrem Exmann nicht den Prozeß machen.«

»Und wie soll ich sie dann schützen?«

Ich umklammere mit den Händen den Rand meines Schreibtischs. »Mrs. Marx, Sie haben doch einen Anwalt, der Sie bei Ihrer Scheidung vertritt, und ich rufe ihn gern an. Das Jugendamt ermittelt weiter, und vielleicht erreichen die ja, daß das Besuchsrecht eingeschränkt oder nur unter Aufsicht ausgeübt werden darf … aber Tatsache ist, daß wir die Sache vorläufig nicht strafrechtlich verfolgen können. Vielleicht, wenn Rachel älter ist.«

»Wenn sie älter ist«, flüstert Miriam, »hat er ihr das doch längst schon tausend weitere Male angetan.«

Ich erwidere nichts, weil sie höchstwahrscheinlich recht hat.

Miriam bricht vor mir zusammen. Ich hab das x-mal erlebt, starke Mütter, die einfach in sich zusammensinken. Sie schaukelt vor und zurück, die Arme so fest um den Oberkörper geschlungen, daß sie sich krümmt. »Mrs. Marx … wenn ich etwas für Sie tun kann …«

»Was würden Sie an meiner Stelle tun?«

Ihre Stimme steigt hoch wie eine Schlange.

»Nur unter uns gesagt«, erwidere ich ruhig. »Ich würde Rachel nehmen und abhauen.«

Minuten später sehe ich von meinem Bürofenster aus, wie Miriam Marx etwas in ihrer Handtasche sucht. Ihre Autoschlüssel, denke ich. Und möglicherweise auch ihre Entschlußkraft.

Es gibt viele Dinge, die Patrick an Nina liebt, aber am schönsten findet er es, wie sie einen Raum betritt. Bühnenpräsenz, so nannte seine Mutter das, wenn Nina in die Küche der Ducharmes getobt kam, sich ein Schokoplätzchen aus der Keksdose angelte und dann innehielt, als wollte sie allen anderen Gelegenheit geben, tief Luft zu holen. Eines weiß Patrick genau, er kann der Tür den Rücken zuwenden und dennoch spüren, wenn sie hereinkommt, diese prickelnde Energie in seinem Nacken, diese Aufmerksamkeit, wenn sich alle Augen auf sie richten.

Heute sitzt er an der leeren Bar. Das »Tequila Mockingbird« ist eine Kneipe für Cops, und das bedeutet, daß es hier erst gegen Abend richtig voll wird. Tatsächlich hat Patrick sich schon manchmal gefragt, ob der Laden nur deshalb früher öffnet, damit er und Nina hier jeden Montag zu Mittag essen können. Er sieht auf die Uhr, aber er weiß, daß er zu früh dran ist – wie immer. Patrick will den Augenblick nicht verpassen, wenn sie hereinkommt.

Stuyvesant, der Barkeeper, nimmt eine Tarotkarte vom Stapel. Anscheinend spielt er Solitaire. Patrick schüttelt den Kopf. »Dafür sind die eigentlich nicht gedacht, weißt du.«

»Tja, aber ich weiß nicht, was ich sonst damit machen soll.« Er sortiert sie nach Farben: Stäbe, Pokale, Schwerter, Münzen. »Die hat jemand auf der Damentoilette vergessen.« Der Barkeeper drückt seine Zigarette aus und folgt Patricks Blick zur Tür. »Meine Güte«, sagt er. »Wann sagst du es ihr endlich?«

»Was soll ich ihr sagen?« fragt Patrick, aber in diesem Augenblick kommt Nina durch die Tür. Die Luft im Raum surrt wie ein Feld voller Grillen, und Patrick hat das Gefühl, als steige er auf wie ein Ballon, noch ehe er merkt, daß er von seinem Hocker aufgestanden ist.

»Immer ein Gentleman«, sagt Nina und wirft ihre große schwarze Lederhandtasche unter die Bar.

»Und noch dazu im Dienste der Öffentlichkeit.« Patrick lächelt sie an.

Sie ist nicht mehr das Mädchen von nebenan, schon seit Jahren nicht mehr. Damals hatte sie Sommersprossen und trug Jeans mit Löchern an den Knien und einen Pferdeschwanz. Jetzt trägt sie Seidenstrumpfhosen und maßgeschneiderte Kostüme, und seit fünf Jahren hat sie die gleiche mittellange Bobfrisur. Aber wenn Patrick ihr nahe genug kommt, riecht sie für ihn noch immer nach Kindheit.

Nina mustert seine Uniform, während Stuyvesant ihr eine Tasse Kaffee hinstellt. »Hattest du keine sauberen Klamotten mehr?«

»Nein, ich war heute morgen in einer Grundschule und mußte den Kindern etwas über Sicherheit zu Halloween erzählen. Der Boß hat darauf bestanden, daß ich mich verkleide.« Er gibt ihr zwei Zuckerstückchen, bevor sie danach fragt. »Wie war deine Anhörung?«

»Die Zeugin wurde für nicht verhandlungsfähig erklärt.« Sie sagt das, ohne daß ihr Gesicht auch nur die geringste Emotion verrät, aber Patrick kennt sie gut genug, um zu wissen, wie sehr ihr das zu schaffen macht. Nina rührt in ihrem Kaffee, dann lächelt sie ihn an. »Ich hab einen Fall für dich. Mein Zweiuhrtermin, genauer gesagt.«

Patrick stützt den Kopf in die Hand. Als er zum Militär ging, studierte Nina schon Jura. Auch damals war sie seine beste Freundin. Während er im Persischen Golf auf der USS John F. Kennedy Dienst tat, bekam er jeden zweiten Tag einen Brief von ihr und konnte sich so ein genaues Bild von dem Leben machen, das auch er hätte haben können. Er erfuhr die Namen der meistgehaßten Professoren an der University of Maine. Er erfuhr, wieviel Mühe es bedeutete, das Juraexamen abzulegen. Er las, wie Nina sich in Caleb Frost verliebte, den sie kennengelernt hatte, als sie einen gepflasterten Weg hinunterging, den er gerade vor der Bibliothek angelegt hatte. Wohin führt der, hatte sie gefragt. Und Calebs Antwort: Wohin soll er Sie denn führen?

Als Patricks Militärzeit zu Ende ging, war Nina bereits verheiratet. Patrick dachte daran, sich an irgendeinem Ort mit klingendem Namen niederzulassen: Shawnee, Pocatello, Hickory. Er mietete sogar einen Umzugswagen und fuhr genau eintausend Meilen von New York City bis nach Riley in Kansas. Aber am Ende zog es ihn zurück nach Biddeford, einfach, weil er woanders nicht sein konnte.

»Und dann«, sagt Nina, »ist ein Schwein in die Butterdose gesprungen und hat die ganze Dinnerparty ruiniert.«

»Im Ernst?« lachte Patrick, ertappt. »Und wie hat die Gastgeberin reagiert?«

»Mensch, du hörst ja gar nicht zu.«

»Tu ich doch. Aber meine Güte, Nina. Auf der Sonnenblende des Beifahrersitzes Gehirnmasse, die zu keinem der Fahrzeuginsassen gehört? Das klingt genauso unwahrscheinlich wie die Sache mit dem Schwein in der Butterdose.« Patrick schüttelt den Kopf. »Wer läßt denn schon seine Großhirnrinde in anderer Leute Wagen liegen?«

»Sag du’s mir. Du bist der Detective.«

»Okay. Meine Vermutung? Der Wagen ist auf Vordermann gebracht worden. Dein Angeklagter hat ihn gebraucht gekauft, ohne zu wissen, daß der Vorbesitzer sich auf dem Vordersitz das Gehirn weggepustet hat. Dann ist der Wagen schön saubergemacht worden, um ihn wieder verkaufen zu können … aber nicht sauber genug für das Kriminallabor des Staates Maine.«

Nina rührt weiter in ihrem Kaffee, greift dann hinüber zu Patricks Teller und nimmt sich eine Pommes. »Das ist nicht ausgeschlossen«, gibt sie zu. »Ich muß die Herkunft des Wagens überprüfen.«

Plötzlich meldet sich Ninas Pieper, und sie zieht ihn vom Rockbund. »Ach, verdammt.«

»Was Ernstes?«

»Nathaniels Vorschule.« Sie nimmt ihr Handy aus der schwarzen Tasche und wählt eine Nummer. »Hallo, Nina Frost hier. Ja. Natürlich. Nein, ich verstehe das.« Sie legt auf, wählt erneut. »Peter, ich bin’s. Hör mal, Nathaniels Schule hat gerade angerufen. Ich muß ihn abholen, und Caleb ist irgendwo auf einer Baustelle. Ich hab zwei Anträge wegen Trunkenheit am Steuer abzuschmettern. Kannst du das für mich übernehmen? Handel was aus, egal was, ich will die Fälle bloß loswerden. Alles klar. Danke.«

»Was ist denn mit Nathaniel?« fragt Patrick, als sie das Telefon wieder in die Tasche steckt. »Ist er krank?«

Nina wendet den Blick ab, wirkt fast verlegen. »Nein, sie haben ausdrücklich gesagt, daß er das nicht ist. Wir hatten heute morgen einfach keinen guten Start. Ich wette, er muß nur mal ein Weilchen mit mir auf der Veranda sitzen und sich wieder fangen.«

Patrick hat schon viele Stunden mit Nathaniel und Nina auf der Veranda verbracht. Wenn er Nina mit ihrem Sohn zusammen sieht, wirkt sie – strahlender, lebendiger – und weicher. Wenn die beiden die Köpfe zusammenstecken und lachen, sieht Patrick sie manchmal nicht als die Juristin, die sie heute ist, sondern als das kleine Mädchen, das einst seine Komplizin war.

»Ich könnte ihn für dich abholen«, schlägt Patrick vor.

Nina fischt sich die andere Hälfte von Patricks Sandwich vom Teller. »Danke, aber Miss Lydia will mich persönlich sprechen, und glaub mir, mit der Frau sollte man sich lieber nicht anlegen.« Nina nimmt einen Bissen und drückt Patrick den Rest in die Hand. »Ich ruf dich an.« Sie fegt aus der Bar, ehe Patrick auf Wiedersehen sagen kann.

Er sieht ihr nach. Manchmal fragt er sich, ob sie je zur Ruhe kommt.

Die Wahrheit ist, Nina wird vergessen, ihn anzurufen. Statt dessen wird Patrick sie anrufen und fragen, ob mit Nathaniel alles in Ordnung ist. Sie wird sich entschuldigen und behaupten, sie habe sich die ganze Zeit bei ihm melden wollen. Und Patrick … nun, Patrick wird ihr verzeihen, wie er ihr immer verziehen hat.

»Er hat sich schlimm benommen«, wiederhole ich und sehe Miss Lydia in die Augen. »Hat er Danny wieder erzählt, er würde ihn ins Gefängnis stecken, wenn er ihn nicht auch mit den Dinosauriern spielen läßt?«

»Nein, diesmal war sein Verhalten aggressiv. Nathaniel hat die Arbeit der anderen Kinder zerstört – hat Bauklötzchentürme umgestoßen und die Zeichnung eines kleinen Mädchens zerrissen.«

Ich setze mein liebenswürdigstes Lächeln auf. »Nathaniel war heute morgen nicht ganz auf dem Posten. Vielleicht hat er sich ein Virus eingefangen.«

Miss Lydia runzelt die Stirn. »Das glaube ich nicht, Mrs. Frost. Es hat noch andere Vorfälle gegeben … er ist heute auf die Leiter geklettert und hat sich von oben runtergestürzt –«

»Das machen Kinder doch andauernd!«

»Nina«, sagt Miss Lydia sanft, Miss Lydia, die in vier Jahren nicht ein einziges Mal meinen Vornamen benutzt hat, »hat Nathaniel ein Wort gesagt, bevor er heute morgen hierhergekommen ist?«

»Aber natürlich hat er –«, setze ich an und dann stocke ich. Das Bettnässen, das hastige Frühstück, die dumpfe Stimmung – ich erinnere mich an vieles mit Nathaniel heute morgen, aber die einzige Stimme, die ich im Geiste höre, ist meine eigene.

Die Stimme meines Sohnes würde ich unter tausenden erkennen. Hell und übersprudelnd. Ich habe mir oft gewünscht, ich könnte sie in eine Flasche abfüllen, wie die Meerhexe das mit der Stimme der Kleinen Meerjungfrau gemacht hat. Seine Fehler – Trankenhaus und Spargeletti und Totemate – waren für mich so etwas wie Bodenschwellen in verkehrsberuhigten Straßen und verhinderten bloß, daß er zu schnell groß wurde. Jede Verbesserung hätte nur bedeutet, daß er das Ziel viel früher erreichte, als mir lieb war. Schon so geht alles viel zu schnell voran. Nathaniel verwechselt keine Pronomen mehr. Auch seine Konsonanten beherrscht er – obwohl ich sein lässiges Schulbuffsahrer schmerzlich vermisse. So ziemlich die einzige Holperei in seiner Sprache, auf die ich mich noch verlassen kann, ist seine Unfähigkeit, die Buchstaben W und L zu unterscheiden.

In meiner Erinnerung sitzen wir am Küchentisch. Vor uns stapeln sich Pfannkuchen – mit Augen aus Schokostreuseln – neben Schinken und Orangensaft. An den Sonntagen, wenn Calebs und mein schlechtes Gewissen so groß geworden ist, daß wir endlich mal wieder in die Messe gehen wollen, bestechen wir Nathaniel mit einem Riesenfrühstück. Die Sonne fällt auf den Rand meines Glases, und ein Regenbogen schwingt sich über meinen Teller. »Sprich mir mal nach«, sage ich, »Wand.«

Wie aus der Pistole geschossen, sagt Nathaniel: »Land.«

Caleb wendet einen Pfannkuchen. Er hat als Kind gelispelt. Es tut ihm weh, wenn er Nathaniel zuhört, und er glaubt, daß auch sein Sohn gehänselt werden wird. Er meint, wir sollten Nathaniel korrigieren, und er hat Miss Lydia gefragt, ob Nathaniels Aussprachefehler durch eine Sprachtherapie behoben werden könnte.

»Komm, gib dir mal Mühe«, schaltet Caleb sich ein.

»Land.«

»Wand«, sagt Caleb. »Versuch’s noch mal. Wand.«

»Llland.«

»Laß gut sein, Caleb«, sage ich.

Aber er kann nicht. »Nathaniel«, hakt er nach. »Jetzt streng dich gefälligst an. Sag mal lustig.«

Nathaniel konzentriert sich. »Wwwustig«, erwidert er.

»Gott steh ihm bei«, murmelt Caleb und dreht sich wieder zum Herd um.

Ich dagegen zwinkere Nathaniel zu. »Vielleicht tut er das ja.«

Auf dem Parkplatz der Vorschule knie ich mich vor Nathaniel hin, so daß wir auf einer Höhe sind. »Schätzchen, sag mir doch, was los ist.«

Nathaniels Kragen sitzt schief. Seine Hände sind mit roter Fingerfarbe beschmiert. Er starrt mich mit großen, dunklen Augen an und sagt kein Wort.

»Schätzchen«, wiederhole ich. »Nathaniel?«

Wir meinen, er sollte jetzt zu Hause sein, hatte Miss Lydia gesagt. Vielleicht können Sie den Nachmittag mit ihm verbringen. »Möchtest du das?« frage ich laut, und meine Hände gleiten von seinen Schultern zu der weichen Rundung seines Gesichts. »Zeit mit mir?« Angestrengt lächelnd schließe ich ihn in die Arme. Er ist schwer und warm und fügt sich wunderbar in meine Umarmung, obwohl ich schon in früheren Phasen von Nathaniels Leben – als er ein Säugling, ein Kleinkind war – der festen Überzeugung war, daß wir genauso gut zusammenpaßten.

»Hast du Halsschmerzen?« Kopfschütteln.

»Tut dir irgendwas weh?« Wieder Kopfschütteln.

»Hast du dich in der Vorschule über irgendwas geärgert? Hat jemand irgendwas gesagt, das dich gekränkt hat? Kannst du mir erzählen, was passiert ist?«

Drei Fragen, zu viele, als daß Nathaniel sie beantworten könnte. Aber ich hoffe trotzdem auf irgendeine Reaktion von ihm.

Können Mandeln so stark anschwellen, daß sie das Sprachvermögen beeinträchtigen? Kann Scharlach so blitzartig ausbrechen? Befällt Meningitis als erstes den Hals?

Nathaniel öffnet die Lippen – na bitte, jetzt wird er mir alles erklären –, aber sein Mund ist eine tiefe, stumme Höhle.

»Schon gut«, sage ich, obwohl es nicht stimmt, obwohl es weiß Gott nicht stimmt.

Als Caleb die Kinderarztpraxis betritt, sind wir noch im Wartezimmer. Nathaniel sitzt neben dem Holzzug und schiebt ihn im Kreis. Ich werfe der Arzthelferin wütende Blicke zu, weil sie anscheinend einfach nicht begreift, daß das ein Notfall ist, daß mein Sohn sich nicht mehr verhält wie mein Sohn, daß er nicht bloß eine dämliche Erkältung hat und daß wir schon vor einer halben Stunde hätten drankommen müssen.

Caleb geht zu Nathaniel, faltet seinen großen Körper auf ein Kinderstühlchen zusammen. »He, Sohnemann. Dir geht’s nicht gut, was?«

Nathaniel zuckt die Achseln, sagt aber nichts. Er hat jetzt schon Gott weiß wie viele Stunden nicht mehr gesprochen.

»Tut dir irgendwas weh, Nathaniel?« fragt Caleb, und da verliere ich die Beherrschung.

»Meinst du nicht, das hätte ich ihn längst gefragt?« platzt es aus mir heraus.

»Ich weiß es nicht, Nina. Ich war nicht dabei.«

»Tja, er spricht nicht, Caleb. Er antwortet mir nicht.« Die ganze Tragweite dessen – die traurige Erkenntnis, daß die Krankheit meines Sohnes nicht Masern oder Bronchitis oder irgendeines von den tausend Dingen ist, die ich begreifen könnte – macht es mir schwer, mich aufrecht zu halten. Es sind nämlich die seltsamen Dinge, wie das hier, die sich als etwas Furchtbares erweisen: eine Warze, die einfach nicht weggeht und zu Krebs wird; ein dumpfer Kopfschmerz, der den Gehirntumor ankündigt. »Ich weiß inzwischen nicht mal mehr, ob er hört, was ich sage. Es könnte auch irgendein … irgendein Virus sein, das seine Stimmbänder zerfrißt.«

»Virus.« Es entsteht eine Pause. »Gestern hat er sich nicht wohl gefühlt, und du hast ihn heute morgen zur Schule gebracht, obwohl er –«

»Ist das hier meine Schuld?«

Caleb blickt mich an, eindringlich. »Du arbeitest in letzter Zeit schrecklich viel, mehr will ich damit nicht sagen.«

»Dann soll ich mich jetzt wohl dafür entschuldigen, daß ich mir die Arbeitszeit nicht so einteilen kann wie du? Tja, tut mir leid. Ich werde die Opfer fragen, ob sie sich demnächst nicht zu genehmeren Zeiten vergewaltigen lassen können.«

»Nein, du wirst einfach weiter hoffen, daß dein Sohn so vernünftig ist, nur dann krank zu werden, wenn du gerade keinen Gerichtstermin hast.«

Ich brauche einen Moment, ehe ich antworten kann, so wütend bin ich. »Das ist so –«

»Es ist die Wahrheit, Nina. Wie können die Kinder anderer Menschen dir wichtiger sein als dein eigenes?«

»Nathaniel?«

Die leise Stimme der Arzthelferin fällt wie ein Axthieb zwischen uns.

Es fühlt sich an, als hätte er Steine verschluckt, als wäre sein Hals voller Kiesel, die jedesmal hin und her rutschen und aneinanderscheuern, wenn er versucht, einen Laut von sich zu geben. Nathaniel liegt auf dem Untersuchungstisch, während Dr. Ortiz ihm sacht Gel unters Kinn reibt und dann einen dicken Stab über seine Kehle bewegt. Auf dem Monitor, den sie in das Zimmer gerollt hat, erscheinen graue Flecken, Bilder, die gar nicht nach Nathaniel aussehen.

Wenn er seinen kleinen Finger krümmt, spürt er einen Riß in dem Lederbezug des Tisches. Drinnen ist Schaumstoff, eine Wolke, die man zerreißen kann.