12,99 €

Mehr erfahren.

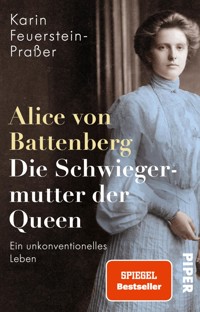

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es war kein leichtes Schicksal, das die Königinnen im »Männerstaat« Preußen zu bewältigen hatten. Gleichwohl gelang es einigen von ihnen, sich Freiräume zu schaffen – beispielsweise der »Philosophin auf dem Thron«, Sophie Charlotte von Hannover, und der bis heute wohl populärsten preußischen Königin, Luise von Mecklenburg-Strelitz. Andere wiederum litten unter den höfischen Intrigen und der Missachtung ihres Gemahls oder konnten sich nur durch Lügen oder Heuchelei behaupten. Unterhaltsam und mit großer Sachkenntnis erzählt Karin Feuerstein-Praßer vom Leben der sieben preußischen Königinnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Vorwort

»Heirat«, so die Ansicht des englischen Philosophen John Stuart Mill (1806–1873), sei »die einzige durch das Gesetz sanktionierte Form der Sklaverei«. Dieser, wenngleich ein wenig provokant formulierte Satz galt damals für nahezu alle Frauen, in ganz besonderem Maße aber auch für jene jungen deutschen Prinzessinnen, die im 17., 18. und 19. Jahrhundert mit den preußischen Kronprinzen verheiratet wurden. Spätestens seit ihrer Hochzeit verloren sie nahezu jede Möglichkeit der Selbstbestimmung und Bewegungsfreiheit und hatten sich sowohl der höfischen Etikette als auch dem Willen des fürstlichen Ehemanns zu unterwerfen. Meist wurden sie – gegen ihren Willen – aus Gründen der Staatsraison verheiratet und mußten sich fortan am Berliner Hof auf die undankbare Rolle der »Frau an seiner Seite« beschränken, möglichst viele Söhne gebären und nicht zuletzt das Land repräsentieren, das nicht immer auch zu ihrer wirklichen neuen Heimat wurde.

Die sieben jungen Frauen, deren Lebenswege hier vorgestellt werden, meisterten ihr Schicksal auf unterschiedliche Weise. Preußen war ein reiner Männerstaat, in dem das weibliche Geschlecht als minderwertig angesehen wurde. Eine Maria Theresia war an der Spree ebensowenig denkbar wie eine Pompadour. Und doch hatten fürstliche Frauen durchaus die Möglichkeit, aus dem Schatten ihrer Ehemänner und der damit verbundenen »Sklaverei« hervorzutreten, wenn sie eine starke Persönlichkeit, Mut und Intelligenz dazu befähigten. War den preußischen Königinnen auch offiziell jede politische Einflußnahme verwehrt, so gelang es ihnen mitunter doch, ihre königlichen Ehemänner in die von ihnen gewünschte Richtung zu drängen.

Erste preußische Königin wurde vor nahezu 300 Jahren (1701) Sophie Charlotte von Hannover (1668–1705), die Gemahlin Friedrichs I. Sie hatte, erst 16jährig, den sowohl äußerlich wenig anziehenden als auch intellektuell recht unbedeutenden Kurprinzen von Brandenburg-Preußen heiraten müssen und war in Berlin niemals heimisch geworden. Zwar erfüllte sie sowohl ihre ehelichen als auch repräsentativen Pflichten, gleichzeitig aber versuchte sie im Rahmen des Möglichen, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. In dem später nach ihr benannten Schloß Charlottenburg versammelte sie einen Kreis bedeutender Persönlichkeiten um sich, unter denen sich auch der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz befand, mit dem sie in regen geistigen Austausch trat und sich so den Beinamen »Philosophin auf dem Thron« erwarb.

Ganz anders geartet hingegen war ihre Nachfolgerin Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin (1685–1735), die Friedrich I. nach dem frühen Tod Sophie Charlottes eher widerwillig und nur auf Drängen seiner Berater hin geheiratet hatte. Der Berliner Hof überforderte sie, und so suchte sie schon bald Trost und Zuflucht in ihrer streng lutherischen Religion. Damit aber zog sich Sophie Luise vollends vom Hofleben zurück, verließ kaum noch ihre Gemächer, wurde zusehends merkwürdiger und endete schließlich in geistiger Verwirrung.

Königin an der Seite Friedrich Wilhelms I., des einzigen Sohnes Sophie Charlottes, wurde Sophie Dorothea von Hannover (1687–1757). Die Ehe mit ihrem preußischen Cousin, dem ebenso cholerischen wie eifersüchtigen »Soldatenkönig«, war nahezu ein einziger Leidensweg, auch wenn 14 Kinder daraus hervorgingen. Die stolze Tochter des nachmaligen englischen Königs Georg I. litt unter dem tyrannischen Wesen ihres Gemahls ebenso wie unter der neuen Sparsamkeit am Berliner Hof, doch mit den Jahren hat sie gelernt, lernen müssen, sich ihrem schwierigen Ehemann (wenn auch nur scheinbar) anzupassen, hinter seinem Rücken aber ihren eigenen Weg zu verfolgen. Ehrgeizig plante sie die Zukunft ihrer Kinder, insbesondere die des Kronprinzen Friedrich, der später einmal als »der Große« in die Geschichte eingehen sollte. Erreicht hat sie in dieser Hinsicht freilich nichts, denn Friedrich mußte auf väterlichen Befehl hin die ihr verhaßte Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern (1715–1797) zur Frau nehmen und keine englische Prinzessin, wie Sophie Dorothea gewünscht hatte.

Elisabeth Christine wurde indes nicht nur von ihrer königlichen Schwiegermutter abgelehnt. Auch Friedrich, den sie selbst abgöttisch liebte und verehrte, hat keinen Hehl daraus gemacht, wie wenig er von ihr hielt, und sie insbesondere nach dem Tod Friedrich Wilhelms I. (1740) mit geradezu entwürdigender Mißachtung behandelt. Ergeben ertrug Elisabeth Christine ihr Schicksal mehr als 50 Jahre, und doch litt sie entsetzlich unter der aufgezwungenen Einsamkeit und der offensichtlichen Zurücksetzung. Kinder sind aus der unglücklichen Ehe keine hervorgegangen.

Nicht viel besser war das Los von Friederike Luise von Hessen-Darmstadt (1751–1805), der zweiten Gemahlin des »vielgeliebten« Friedrich Wilhelm II., des einzigen Preußenkönigs, der sich Mätressen leistete. Dem hatte Friederike Luise, die nicht gerade als Schönheit zu bezeichnen war und auch nicht durch Charme und Esprit brillierte, wenig entgegenzusetzen. Sie stand bis zum Tod ihres Gemahls im Schatten anderer Frauen, von denen die wohl bekannteste die »schöne Wilhelmine« war, die spätere Gräfin Lichtenau. Beim preußischen Volk war Friederike Luise nur wenig bekannt und nicht sonderlich beliebt, auch wenn sie ihre vornehmste Aufgabe erfüllte und sieben Kinder zur Welt brachte, darunter den späteren Friedrich Wilhelm III.

Die zweifellos populärste unter Preußens Königinnen war Luise von Mecklenburg-Strelitz (1776–1810). Sie besaß im Übermaß, was vielleicht außer Sophie Charlotte keine ihrer Vorgängerinnen aufweisen konnte: Natürlichkeit und Liebenswürdigkeit sowie die Fähigkeit, auf andere Menschen – gleich welcher Herkunft – zuzugehen und sie für sich einzunehmen. Luises Ehe mit dem wortkargen Friedrich Wilhelm III. war vergleichsweise glücklich, man gab sich volksnah und eher bürgerlich und wurde so zum Vorbild für die preußischen Untertanen. Hauptsächlich aber ist Luises Schicksal mit dem Zusammenbruch Preußens verbunden. Doch während ihr königlicher Gemahl in Melancholie versank, erwies sie sich als couragierte Patriotin, die sogar mutig ihrem größten Feind gegenübertrat, Napoleon, dem Kaiser der Franzosen. Schon zu Lebzeiten verehrt, wurde sie durch ihren frühen Tod endgültig zum preußischen Mythos.

An Königin Luise mußten sich alle ihre Nachfolgerinnen messen lassen. Für Elisabeth von Bayern (1801–1873), Gemahlin Friedrich Wilhelms IV., war diese Hypothek besonders schwer. Elisabeth nämlich war ganz anders geartet, schüchtern, zurückhaltend und ohne jegliche Begabung für Repräsentation. Die Herzen der kritischen Berliner konnte sie nicht auch nur ansatzweise gewinnen. Erschwerend kam hinzu, daß sie keine Kinder hatte und katholisch war, zumindest in den ersten Jahren ihrer Ehe. Achtung erwarb sie sich erst, als sie über Jahre hinweg ihren schwerkranken Gemahl aufopfernd bis zu seinem Tod pflegte.

Angesichts der widrigen Lebensbedingungen, mit denen der größte Teil ihrer Geschlechtsgenossinnen im 17. und 18. Jahrhundert zu kämpfen hatte, wäre es sicherlich nicht angebracht, Preußens Königinnen, die ihr Leben im sprichwörtlichen »goldenen Käfig« verbracht haben, ausdrücklich zu bedauern. Häme, Spott und Schadenfreude sind bei der Darstellung der sieben Frauenschicksale freilich ebenso fehl am Platz.

Im übrigen ist der Reigen der preußischen Königinnen, die in den folgenden Kapiteln vorgestellt werden, nicht ganz vollständig. Nicht aufgenommen sind die Gemahlinnen von Wilhelm I. (1797–1888), Friedrich III. (1831–1888) und Wilhelm II. (1859–1941), jenen preußischen Königen also, die seit 1871 zugleich Kaiser des Deutschen Reiches waren. Die Lebenswege der drei deutschen Kaiserinnen, Augusta von Sachsen-Weimar (1811–1890), Victoria von England (1840–1901) und Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858–1921) wurden bereits in dem Buch »Die deutschen Kaiserinnen« 1871–1918, das ebenfalls im Verlag Friedrich Pustet erschienen ist, behandelt.

»Gott hilft den Tüchtigen« – Der Aufstieg Brandenburg-Preußens

Des »Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse«

»Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört.«

So beginnt das Gesetz No. 46 des Alliierten Kontrollrates vom 25. Februar 1947, und so endet unwiderruflich die Geschichte Preußens, mit dem nicht nur die Siegermächte seinerzeit »Militarismus und Reaktion« gleichsetzten. Und doch ist Preußen nicht wirklich tot. Das wird besonders jetzt zur Jahrtausendwende spürbar, da Bundesregierung und Parlament von Bonn nach Berlin ziehen. Hier schließlich, in Deutschlands Hauptstadt, sind Preußens Spuren noch ganz real erfahrbar: Nicht nur die alte Prachtstraße Unter den Linden und das Brandenburger Tor, auch der Dom, das Zeughaus und Schloß Charlottenburg legen Zeugnis ab von einer preußischen Geschichte, die keineswegs allein durch »Militarismus und Reaktion« gekennzeichnet war. »Preußen«, so urteilte Madame de Staël zu Beginn des 19. Jahrhunderts, »zeigte ein Doppelgesicht wie der Januskopf: ein militärisches und ein philosophisches.« Und derart ambivalent ist es von Anfang an gewesen …

Dabei lagen die Anfänge von »Preußens Gloria« gar nicht einmal in Preußen selbst, sondern in Brandenburg. Als Sophie Charlotte von Hannover, die 1701 erste preußische Königin wurde, 1668 das Licht der Welt erblickte, befand sich Preußen – das spätere Ostpreußen – weit östlich davon, begrenzt von Weichsel, Memel und Ostsee. Vorerst als polnisches Lehen war es 1618 an Brandenburg gekommen, ein damals noch völlig bedeutungsloses Kurfürstentum. Niemand wohl hätte zu Beginn des 17. Jahrhunderts auch nur einen Gedanken daran verschwendet, daß dieses Land binnen eines guten Jahrhunderts zur gefürchteten Großmacht aufsteigen könnte. Die Voraussetzungen dafür waren denkbar ungünstig.

Der Kern des Kurfürstentums, die Mark Brandenburg, lag abseits der großen Handelsstraßen und war ein dünnbesiedeltes Land ohne Bodenschätze. Selbst für die Landwirtschaft war der sandige Boden wenig ergiebig, so daß bestenfalls die Schafe dessen Erträge zu schätzen wußten. »Des Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse« wurde die Mark daher verächtlich genannt. Seitdem der Nürnberger Burggraf Friedrich von Hohenzollern (1371–1440) im Jahr 1415 von König Sigismund die kurfürstlichen Rechte erhalten hatte, regierte das Haus Hohenzollern über Brandenburg, doch die Kurfürsten fristeten ihr Leben fern von den großen Ereignissen der Geschichte.

Eine Änderung begann sich erst mit der Regierungszeit Johann Sigismunds (1608–1620) abzuzeichnen, allerdings ohne Zutun dieses Regenten, der, eher dem Alkohol als der Politik zugeneigt, jahrelang nahezu regierungsunfähig war, ehe er mit 47 Jahren starb. Doch im Jahr 1614 gewannen die Hohenzollern durch Erbschaft das Herzogtum Kleve am Niederrhein sowie die Grafschaften Mark und Ravensberg dazu (weswegen es heutzutage auch in Wesel und Minden Preußen-Museen gibt!). Zwar handelte es sich dabei um reiche Gebiete, mit Ackerbau, Viehzucht und sogar einigen beachtlichen Industriezweigen, aber viele Tagereisen von der Mark Brandenburg entfernt. – Vier Jahre später fiel dann – ebenfalls durch Erbschaft – das Herzogtum Preußen an die brandenburgische Hauptlinie des Hauses Hohenzollern.

Just in diesem Jahr freilich begann der 30jährige Krieg, in dem Brandenburg derart verheert wurde, daß es Grund genug gab, an seinem Wiederaufbau zu zweifeln: Schwedische Truppen hatten weite Landstriche verwüstet, Dörfer und Städte waren entvölkert, Berlin war weitgehend zerstört, Handel und Gewerbe lagen danieder, die Einwohnerzahl war von 600 000 auf 210000 gesunken. Bei alledem war Kurfürst Georg Wilhelm (1620–1640) ein denkbar schlechter Herrscher in Krisenzeiten. Schwach, wankelmütig und ohne Durchsetzungsvermögen lavierte er zwischen Schweden und Kaiserlichen hin und her, und als er im Dezember 1640 starb, hinterließ er seinem Sohn und Nachfolger ein einziges Chaos.

Friedrich Wilhelm, der »Große Kurfürst«

Der neue Kurfürst Friedrich Wilhelm (1640–1688), der nun nahezu ein halbes Jahrhundert lang die Geschicke Brandenburg–Preußens lenken sollte, war bei seinem Regierungsantritt ein erst 20jähriger Jüngling, und nichts deutete darauf hin, daß er in den nächsten Jahren das fatale Schicksal seines Landes wenden und einmal als der »Große Kurfürst« in die Geschichte eingehen sollte. Während Brandenburg tief in den Krieg verwickelt gewesen war, hatte man den 15jährigen Kurprinzen teils als Vorsichtsmaßnahme, teils aus erzieherischen Gründen zu Verwandten nach Holland geschickt. Friedrich Wilhelms Mutter Elisabeth Charlotte von der Pfalz, eine Schwester des »Winterkönigs« von Böhmen, war die Tochter der Oranierprinzessin Luise Juliane (1576–1644), Gemahlin Friedrichs IV., des Kurfürsten von der Pfalz.

Während die Oranier damals zu den hervorragendsten Herrscherfamilien Europas zählten, war das Haus Hohenzollern bedeutungslos und zudem so verarmt, daß man angeblich am Essen sparen mußte, um die Reise des jungen Friedrich Wilhelm überhaupt bezahlen zu können. Aber Prinz Friedrich Heinrich von Oranien (1583–1647) nahm den Enkel seiner Pfälzer Schwester Luise Juliane gastfreundlich bei sich auf und ermöglichte ihm einen dreijährigen Aufenthalt in den Niederlanden, einschließlich eines Studiums in Leyden und Arnheim.

Friedrich Wilhelm war zutiefst beeindruckt von dem blühenden wirtschaftlichen und geistigen Leben dieses Landes. Sein Großonkel Friedrich Heinrich von Oranien, seit 1625 Statthalter der Niederlande, war ein Förderer der Baukunst und Malerei, zudem der Führer des europäischen Calvinismus.

Als überzeugter Calvinist hatte er das alte christliche Bewußtsein verinnerlicht, so etwas wie ein »Mitarbeiter Gottes« zu sein, der sich tatkräftig und verantwortungsbewußt dafür einzusetzen hatte, daß Gottes Wille auf Erden verwirklicht werde, gemäß der Maxime »Gott hilft den Tüchtigen«! Während seiner Regierung entwickelten sich die Niederlande zum Musterland des Merkantil- und Kommerzwesens, der neuzeitlichen Finanz- und Steuerverwaltung sowie der Handels- und Kolonialpolitik und wurden damit zum Vorbild für viele europäische Fürsten.

Als der 18jährige Hohenzollernprinz hingegen 1638 nach Berlin zurückkehrte, betrachtete er ratlos sein künftiges Erbe, einen Scherbenhaufen: Die Stadt war zerstört, das Elend der Bevölkerung so groß, daß sie sich von Hunden, Katzen, Ratten, ja, manchmal sogar von Menschen ernährt haben soll. In ganz Brandenburg gab es keine Landwirtschaft mehr; die Höfe waren verheert, die Bauern ermordet, marodierende Banden durchstreiften das Land, in dem sich Fatalismus, Mut- und Hoffnungslosigkeit breitgemacht hatten.

So stand Friedrich Wilhelm bei seinem Regierungsantritt 1640 vor einem schier unlösbaren Problem: Seine Vorgänger hatten ihm ein verwüstetes Land und leere Kassen hinterlassen. Brandenburg mußte wieder aufgebaut werden, und nicht nur das: Es gab fünf nicht nur geografisch getrennte Landmassen: Kleve, Mark, Ravensberg, Brandenburg und Preußen, die sich in Verwaltung, Konfession, Wirtschaft und Ständerechten unterschieden. Stände – das waren die Vertreter der privilegierten Gruppen Adel, hohe Geistlichkeit und Bürgertum. Sie traten im politischen Bereich als in sich geschlossene Gruppen in der Ständeversammlung hervor, wo sie ihre korporativen Rechte und Freiheiten gegen den Landesherrn verfochten. Macht und Einfluß besaßen sie im wesentlichen dadurch, daß sie das Steuerbewilligungsrecht innehatten, so daß der Landesherr finanziell von ihnen abhängig war. Um Handlungsfreiheit zu gewinnen, war die Brechung der Vormacht der Stände daher die vornehmste Aufgabe für den Kurfürsten von Brandenburg-Preußen. Gleichzeitig mußte es Friedrich Wilhelm gelingen, seine Herrschaftsgebiete irgendwie – geografisch war es ja unmöglich – zu verbinden, um aus dem Streubesitz einen Gesamtstaat zu schaffen.

Die Begründung des Absolutismus

Wie seine niederländischen Verwandten war auch Friedrich Wilhelm in calvinistischem Glauben und entsprechender Gesinnung erzogen worden, und wie diesen galten auch ihm Erfolgsstreben und Pflichterfüllung als gottgewollt und -gesegnet. Auf dieser Grundlage schickte er sich nun an, seine Länder sowohl von den Kriegsfolgen zu befreien als auch seine eigene Macht auszubauen.

Am Hofe seines Großonkels (und späteren Schwiegervaters) Friedrich Heinrich von Oranien hatte Friedrich Wilhelm die Vorteile eines »stehenden Heeres« kennengelernt, einer stets präsenten, einsatzbereiten Armee, die allerdings den großen Nachteil hatte, daß sie Unsummen verschlang, wesentlich mehr als jene zusammengewürfelten Söldnerhaufen, die bei Kriegsbeginn im wahrsten Sinne des Wortes »zusammengetrommelt« und nach Einstellung der Kämpfe wieder verabschiedet wurden. Geld aber besaß der junge Kurfürst nicht, und die Stände waren naturgemäß wenig daran interessiert, eine Armee zu finanzieren, die den Landesherrn stärken und ihre eigene Position damit zwangsläufig schwächen würde. Und doch billigten sie im Laufe der Jahre Friedrich Wilhelm ein »stehendes Heer« zu – allerdings nur um den hohen Preis wirtschaftlicher Vergünstigungen. Die Junker, wie man die märkischen Landadeligen bezeichnete, konnten so eine erhebliche Ausweitung ihrer Gutsherrenrechte durchsetzen. Im Landtagsrezeß von 1653 wurden ihnen nicht nur Abgabenfreiheit, Zollfreiheit für Korn-, Holz- und Wollausfuhr, freies Jagdrecht und ähnliche Privilegien zugestanden, von ausschlaggebender Bedeutung war, daß das sogenannte »Bauernlegen« staatlich legalisiert wurde, und zwar in einer für die Bauern besonders drückenden Form: Die Leibeigenschaft galt als das Übliche, und wo ein Bauer behauptete, frei zu sein, oblag ihm die Beweislast. Daß er kaum eine Chance hatte, muß nicht eigens betont werden. Das freie Bauerntum war damit praktisch beseitigt worden, und die Junker konnten mit ihrer »Entschädigung« mehr als zufrieden sein.

Die Folge für den Kurfürsten von Brandenburg-Preußen war freilich zunächst einmal ein finanzieller Engpaß, denn eine merkantilistische Wirtschaftspolitik allein konnte den enormen Finanzbedarf nicht decken. Doch wie heute, so war es auch schon damals üblich, die Steuern zu erhöhen oder gegebenenfalls neue einzuführen, wenn der Staat Geld brauchte. In diesem Fall war es die Akzise, die Friedrich Wilhelm ebenfalls bei seinem Aufenthalt in den Niederlanden kennengelernt hatte. Die Akzise war eine indirekte Verbrauchssteuer, die vor allem die Gegenstände des alltäglichen Lebens betraf. Sie wurde an den Stadttoren erhoben und von den Kaufleuten an die Verbraucher weitergegeben.

Zudem hatten die einzelnen Länder der Zentralregierung in Berlin jährlich direkte Steuern, sogenannte Kontributionen zu zahlen. Eintreibung und Verwaltung der Gelder wurden nun aber nicht mehr von den Ständen, sondern von staatlichen Behörden wahrgenommen. So entwickelte sich ein einheitliches, nur vom Kurfürsten abhängiges Beamtentum – sorgfältig ausgewählt, korrekt, fleißig und pflichtbewußt, also ein Hort der vielzitierten »preußischen Tugenden«.

Ein solcher Beamtenapparat erhöhte die Staatskosten natürlich erneut. Und obwohl die Steuern ständig und mit Nachdruck eingetrieben wurden, reichten sie unter Kurfürst Friedrich Wilhelm nicht aus, um ein »stehendes Heer« auf Dauer unterhalten zu können. Die brandenburg-preußische Armee, die bei seinem Regierungsantritt lediglich etwa 4650 Soldaten umfaßte, war schließlich 1688, in seinem Todesjahr, auf 30 000 Mann angewachsen, eine ungeheuer große Zahl für ein solch kleines und armes Land, das sich nur langsam wieder von den Folgen des 30jährigen Krieges erholte. Brandenburg-Preußen blieb daher weitgehend auf Hilfsgelder ausländischer Staaten angewiesen. Aber auch wenn diese Subsidien, besonders aus Frankreich, reichlich flossen, so mußte in der Armee doch überall auf Kosten der Mannschaften gespart werden. Lohn, Kleidung und Kost waren in der Regel schlechter, Drill, Disziplin und Strafen hingegen härter als zum Beispiel im absolutistischen Frankreich.

Wie wir wissen, war der Adel von der Besteuerung befreit. Als Gegenleistung verlangte der Kurfürst nun von den adeligen Söhnen, ihm in den höheren Rängen von Armee und Verwaltung zu dienen. Manche leisteten diese Dienste zwar zunächst etwas unwillig, aber im großen und ganzen kam diese Regelung nicht ungelegen: Viele Adelsgeschlechter waren verarmt und hatten erhebliche Schwierigkeiten, ihre jüngeren Söhne zu versorgen. Das Heer aber löste dieses Problem. Schon bald bestand das Offizierscorps zu einem sehr großen Teil aus einheimischen Adeligen, die sich einer exponierten Stellung auf der sozialen Leiter erfreuten und stolz darauf waren, ihrem Land »dienen« zu können. (Wie wir nicht nur aus Zuckmayers »Hauptmann von Köpenick« wissen, sollte die korrekte Antwort auf die Frage »Haben Sie gedient?« später einmal von existenzieller Bedeutung sein …) Es entwickelte sich ein Corpsgeist, der gewissermaßen an die feudalistische Königstreue früherer Zeiten anknüpfte und zur Folge hatte, daß der Adel durch die Armee fest an den Hohenzollern-Staat gebunden wurde. Damit hatte Friedrich Wilhelm gleich zweierlei erreicht: die politische Entmachtung des Adels bei gleichzeitiger »Okkupation« durch den Staat, dessen »Diener« wiederum zur herrschenden Klasse in Brandenburg-Preußen aufstiegen.

Noch aber waren die Wunden, die der 30jährige Krieg geschlagen hatte, längst nicht verheilt, und Kurfürst Friedrich Wilhelm mußte Sorge dafür tragen, daß sein geschundenes Land langsam wieder zu Kräften kam. Unterstützt wurde er bei dieser schwierigen Aufgabe von einer klugen Beraterin, denn Friedrich Wilhelm hatte damals in den Niederlanden nicht nur das »stehende Heer« und die Akzise, sondern auch seine erste Gemahlin kennengelernt: Luise Henriette von Oranien (1627–1667).

»Regieren Sie doch selbst, Madame!« – Kurfürstin Luise Henriette

Luise Henriette war die älteste Tochter des ebenso begabten wie erfolgreichen Statthalters der Niederlande, Friedrich Heinrich von Oranien, und seiner nicht minder staatskundigen Gemahlin Amalie, einer geborenen Gräfin von Solms-Braunfels.

Es war der 19jährigen keineswegs leichtgefallen, ihre wohlhabende Heimat zu verlassen, um einem ungeliebten Verwandten als dessen Ehefrau ins arme und verwüstete Brandenburg zu folgen. Nur schweren Herzens hatte sich Luise Henriette dem Willen ihres Vaters gebeugt und der Hochzeit mit dem jungen Kurfürsten (1646) mit äußerstem Widerwillen zugestimmt. Freilich war auch sie selbst für den Bräutigam die »zweite Wahl« gewesen, da er ursprünglich (wegen der Rückgabe Vorpommerns) Christine von Schweden hatte heiraten wollen bzw. sollen. Nun aber ließ die politische Lage eine möglichst enge Annäherung an die Niederlande wünschenswert erscheinen, und beide Fürstenkinder hatten sich den politischen Notwendigkeiten unterzuordnen.

Wider Erwarten begann sich die zierliche Oranierin schon bald in ihrer recht unwirtlichen neuen Heimat wohlzufühlen, auch wenn es ihr schwerfiel, die Landessprache zu lernen, die sie ihr Leben lang nicht richtig beherrschen sollte. Das war freilich nicht weiter schlimm, denn bei Hof war ohnehin Französisch in Mode gekommen. Zudem blieb die fremde Sprache das einzige Hindernis, denn Luise Henriette war eine ungewöhnliche Frau, sanft und liebevoll, dabei aber willensstark und wie ihre Eltern mit exzellentem politischen Verständnis begabt. Vor allem aber hat sie es ausgezeichnet verstanden, sich mit ihrem schwierigen kurfürstlichen Gemahl zu arrangieren, denn wie viele männliche Mitglieder der Hohenzollernfamilie war auch Friedrich Wilhelm aufbrausend und jähzornig, so daß seine Umgebung nicht selten unter plötzlichen Wutausbrüchen zu leiden hatte.

Nahezu zwanzig Jahre lang war Luise Henriette viel mehr als nur die »Frau an seiner Seite«. Mit Rat und Tat stand sie ihrem Mann beim schwierigen Aufbau Brandenburg-Preußens bei und unterstützte insbesondere seine Peuplierungspolitik, wobei durch Kriegseinwirkung unbewohnte Landstriche mit tüchtigen Einwanderern aus ihrem Heimatland bevölkert und gleichzeitig niederländische Experten für Garten-, Landschafts- und Kanalbau ins Land geholt wurden. Auch Berlin begann sich unter der Regierung Friedrich Wilhelms langsam wieder zu erholen. Bis zum Juni 1648 wurde das Berliner Schloß im holländischen Barockstil erneuert, und andere wichtige Bauvorhaben folgten.

Luise Henriette nahm all ihre Aufgaben sehr ernst, mitunter vielleicht ein wenig zu ernst, wie immer wiederkehrende Anfälle von Schwermut beweisen. So schrieb sie einmal voller Melancholie an einen Vertrauten, gerne wolle sie ihr Leben geben, wenn sie nur ihrem Gemahl irgendwie nützen und ihn glücklich machen könnte. Dabei war dieser Herzenswunsch damals, nach 12jähriger Ehe, schon längst in Erfüllung gegangen. Die enge Zusammenarbeit hatte die beiden mit der Zeit zu einer immer tiefer und herzlicher werdenden Gemeinschaft verbunden, und aus der ursprünglichen politischen Verbindung war verhältnismäßig rasch eine glückliche Ehe geworden. Sechs Kinder brachte die immer etwas kränkelnde Luise Henriette zur Welt, von denen allerdings keines älter als 20 Jahre wurde – bis auf ihr Sorgenkind »Fritzchen«, das 1701 als Friedrich I. der erste König »in« Preußen werden sollte.

Trotz labiler Gesundheit, zahlreicher Schwangerschaften und Fehlgeburten begleitete die kluge Oranierin ihren kurfürstlichen Gemahl wiederholt auf Reisen, bisweilen auch auf seinen Feldzügen. Ihre Meinung und Vorschläge bedeuteten Friedrich Wilhelm viel, und so kam es häufiger vor, daß er den Staatsrat verließ, um Luise in ihren Gemächern aufzusuchen und ihre Meinung zu bestimmten Fragen einzuholen. Insofern war es wohl auch nicht ganz ernst gemeint, als er ihr einmal, so wird kolportiert, voller Wut seinen Kurfürstenhut vor die Füße geworfen und sie aufgefordert haben soll, die Regierungsgeschäfte doch selbst zu übernehmen, wenn sie immer alles besser wisse. »Einen Kopfputz«, soll er geschrieen haben, »sollte ich wohl eher tragen als dies hier! Regieren Sie doch selbst, Madame!«

Als Luise Henriette im Alter von nur 39 Jahren verstarb, war Friedrich Wilhelm untröstlich. »Luise, Luise, wie fehlt mir Dein Rat!« rief er verzweifelt, als er sich der Lücke bewußt wurde, die seine erste Gemahlin hinterlassen hatte und die die ganz anders geartete Dorothea, die er bald darauf heiratete (s. S. 51 ff.), nicht auszufüllen vermochte.

Noch heute erinnert Schloß Oranienburg vor den Toren Berlins, das ab 1651 in Luises Auftrag von holländischen Architekten errichtet wurde, an die bedeutungsvolle Mutter des ersten preußischen Königs.

»… man darf sogar seinen Unglauben bekennen.« – Religionspolitik in Brandenburg-Preußen

Friedrich Wilhelm war, wie wir gehört haben, ein frommer Calvinist, für den der Glaube zugleich Auftrag zu Erfolgsstreben und Pflichterfüllung gewesen ist. Nun galt bekanntlich seit dem Augsburger Religionsfrieden (1555) im Reich das Prinzip »Cuius regio, eius religio«, das heißt, daß für die Untertanen stets das Bekenntnis des Landesherren maßgeblich war. In Brandenburg-Preußen freilich hatte man sich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen.

Dabei lag die Zeit, in der man sich nicht gescheut hatte, seinem »Nächsten« wegen eines falsch ausgelegten Bibelwortes den Schädel zu spalten, noch nicht allzu lange zurück, und Kurfürst Johann Sigismund (1608–1620), der stets leicht alkoholisierte Regent, hatte die Glaubensstreitigkeiten durch seinen Übertritt zu den Reformierten oder Calvinisten eher noch verstärkt. Grund für den Konfessionswechsel war ein unentwirrbares Knäuel aus machtpolitischen Erwägungen und persönlicher Überzeugung, was heutzutage wohl kaum ein Mensch nachzuvollziehen vermag. Damals aber war diese Konversion ein gewaltiges Ärgernis in einer äußerst strenggläubigen und ordnungssüchtigen Zeit.

Die evangelische Konfession nämlich war seit dem Bruch mit Rom in mehrere, untereinander verschiedene Bekenntnisse gespalten.[1] Sie gingen zwar alle auf die Reformation zurück, aber nicht alle folgten Luther und seiner Lehre. Neben der lutherischen Konfession setzte sich damals vor allem das reformierte Bekenntnis durch, das seinen Ursprung mit Calvin und Zwingli in der Schweiz genommen hatte. Von dort breitete es sich nach Süd- und Westdeutschland aus, nach Frankreich, England und in die Niederlande. Mehr als im Luthertum wurde bei den Reformierten auf die Geltung des Bibelbuchstabens als Gesetz wertgelegt. Als reformiertes Zentraldogma galt die Lehre von der Prädestination (Erwählung), die auch die politische Haltung der Calvinisten geprägt hat: die Verpflichtung, als Erwählte Gottes in dieser Welt auch für dessen Ehre zu kämpfen.

Freilich ließen weder Lutheraner noch Reformierte über den rechten protestantischen Glauben mit sich handeln. Sie hatten füreinander nicht mehr übrig als für die Katholiken, und alle waren sie überzeugt, daß sich die Anhänger des »falschen« Glaubens auf dem besten Weg in die Hölle befanden.

Nun aber waren die Brandenburger seit der Reformation treue Lutheraner, während sich die Landesherren zur calvinistischen Konfession bekannten – eine höchst prekäre Situation, die Schlimmes befürchten ließ. Doch dann geschah das völlig Unerwartete: Man ließ einander gewähren, und nicht nur das: Die Tatsache, daß die Herrscher aus dem Hause Hohenzollern zur religiösen Minderheit im eigenen Land zählten, wurde zum Motor einer bis dahin völlig unbekannten Toleranzpolitik, die Brandenburg-Preußen in diesem Jahrhundert von allen Staaten Europas unterschied. So wußte der französische Gesandte Herzog von Nivernais zu berichten: »Preußen ist das einzige Land in Europa, wo die Toleranz allgemein und unbeschränkt ist. Man kann sich zu jeder beliebigen Religion oder gar keiner bekennen, man darf sogar seinen Unglauben bekennen. Jede Glaubensgemeinschaft ist in ihrer inneren Verwaltung frei, jedes Bekenntnis bleibt auf sich selbst beschränkt ohne feste Beziehung zu den übrigen. Der Calvinist, der Lutheraner, der Wiedertäufer verketzern sich gegenseitig und schaden doch nicht. Der Katholik verdammt und exkommuniziert alle anderen, schadet aber niemanden … Preußen ist das einzige Land der bekannten Welt, wo mehrere Religionen ungestört nebeneinander bestehen.«

Diese einzigartige religiöse Toleranz war freilich eine politische Notwendigkeit. Der aus so vielen Ländern bestehende Staat war schon allein aus Vernunftgründen, aus Herrschaftslogik gezwungen, mit den verschiedenen Konfessionen Frieden zu halten, und so wurde gewissermaßen aus der Not eine Tugend. Friedrich Wilhelm hatte ganz klar erkannt, daß religiöse Intoleranz ein enormes Hindernis für die politische und wirtschaftliche Entwicklung gewesen wäre, und hier hatte er ganz eindeutig seine Prioritäten gesetzt.

Als Ludwig XIV. 1685 das Edikt von Nantes widerrief, mit dem Heinrich IV. 1598 den Hugenotten freie Religionsausübung gewährt hatte, erließ der brandenburg-preußische Kurfürst umgehend im November 1685 das »Edikt von Potsdam«, mit dem er die unglücklichen französischen Glaubensgenossen aufforderte, in sein Land zu kommen und sich dort niederzulassen. Es kamen 20 000 Menschen, Calvinisten wie der Hohenzollernherrscher selbst, die sich als weiterer Ansporn für die brandenburg-preußische Industrie erwiesen. Zwar waren es meist die Ärmeren, die sich auf den Weg in »Des Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse« machten, während die Wohlhabenderen in wirtschaftlich und kulturell anziehendere Länder wie Holland und England gingen, auch wenn ihnen dort weniger Unterstützung geboten wurde. Aber auch die weniger einkommensstarken Hugenotten brachten Kenntnisse und Fertigkeiten mit, die bislang im Land gefehlt hatten oder zu gering entwickelt waren: Sie begründeten Manufakturen zur Herstellung von Tüchern und feineren Wollzeugen, Seidenstoffen, gewirkten Teppichen, Gobelins und anderem mehr, und Brandenburg-Preußen hatte einen solchen Zustrom von Menschen und Kenntnissen wahrhaftig dringend nötig! Der Kurfürst nutzte damit die große Chance, sowohl seinen Glaubensgenossen zu helfen, als auch Menschen ins Land zu holen, die aufgrund ihrer Ausbildung in Frankreich der neuen Heimat entscheidende wirtschaftliche Impulse gaben.

Natürlich ging das alles nicht ohne Widerstände. Die einheimische Bevölkerung nahm die französischen Flüchtlinge nicht gerade mit offenen Armen auf und stieß sich an der fremden Sprache, Kleidung und anderen Lebensgewohnheiten. Allmählich aber nahm diese abwehrende Haltung ab, und die hochmotivierten und durchaus integrationsbereiten Hugenotten wurden im allgemeinen bereitwillig akzeptiert und als Landsleute angesehen, wohingegen man den Juden nach wie vor ein nicht geringes Mißtrauen entgegenbrachte, obwohl Kurfürst Friedrich Wilhelm auch hier Toleranz verordnete, »da Wir noch der beständigen Meinung sind, daß die Juden mit ihren Handlungen Uns und dem Lande nicht schädlich, sondern vielmehr nutzbar erscheinen«.

Mit Fortune und Flexibilität

Als Friedrich Wilhelm am 8. Mai 1688 im Alter von 68 Jahren starb, hatte er beinahe ein halbes Jahrhundert lang regiert. Vieles war in dieser Zeit getan worden, vieles aber blieb noch zu tun. Sein Verdienst bestand darin, einen verhältnismäßig zentralisierten Staat geschaffen zu haben, der von Berlin aus regiert und durch mehrere gemeinsame Institutionen zusammengehalten wurde, wobei das Gebiet praktisch das gleiche war wie zu seinem Herrschaftsbeginn. Er war es aber auch, der die Grundlagen dafür schuf, daß Preußen einmal das Symbol für einen Militarismus werden sollte, der immer das »andere«, das »philosophische« Preußen, das mit Schlüter, Kant, Humboldt oder Fontane in Verbindung gebracht wird, überlagerte.

Ein militärisches Genie freilich ist Friedrich Wilhelm keineswegs gewesen. »Flexibel« war er, wechselte die Bündnispartner ganz nach Bedarf und ohne Skrupel. Zu Recht sprach ein zeitgenössisches Flugblatt davon, daß die brandenburgische Politik unter »Wechselfieber« leide. Es wechselten nicht nur die Verbündeten, sondern auch die Mittel dieser Politik, die bald aggressiv, bald unterwürfig war und auch vor Verrat, Käuflichkeit und Länderschacher nicht zurückschreckte. Doch diese schwankende Politik war erfolgreich: Im Nordischen Krieg erreichte Friedrich Wilhelm mit dem Vertrag von Wehlau (1657) die volle Souveränität Brandenburgs in Preußen, die mit dem Frieden von Oliva (1660) bestätigt wurde.

Ein großer Feldherr ist Friedrich Wilhelm also nicht gewesen, und nur einmal, nämlich im Jahr 1675, zeigte seine kostspielige Armee, was sie konnte, und schlug die Schweden in der Schlacht bei Fehrbellin. Dieser Sieg war es übrigens auch, der ihn vom Kurfürsten zum »Großen Kurfürsten« aufrücken ließ, nachdem er erstmals in einem elsässischen Volkslied als solcher bezeichnet worden war. Vielleicht nicht gerade ein Ehrentitel, doch ein durchaus respektvolles Attribut für den Mann, der mit unbeugsamer Energie die Grundlagen zum späteren Preußen schuf. Der Name »Preußen« setzte sich übrigens dann im 18. Jahrhundert für den gesamten Staat mit all seinen Besitzungen durch – und der wuchs und wuchs, bis schließlich mehr als zwei Drittel aller Deutschen Preußen waren.

SOPHIE CHARLOTTE

von Hannover (Braunschweig-Lüneburg)

* 30. Oktober 1668 in Hannover

∞ 8. Oktober 1684 Friedrich von Brandenburg (1657–1713),seit 1701 König in Preußen

† 1. Februar 1705 in Hannover

Trumpfkarte im Poker um die Macht – Jugend einer Barockprinzessin

Ein Brauttausch mit Folgen

In Deutschland, so befand einst die scharfsinnige Kurfürstin Sophie von Hannover (1630–1714), seien die Prinzessinnen wie überhaupt die Mädchen von Stande meist übel gestellt: Oft gebe man sie dem ersten besten, der um sie werbe. Doch trotz aller Einsicht hat Sophie es anscheinend nicht verhindern können (und wollen), daß auch Sophie Charlotte, ihre geliebte einzige Tochter, genau dieses »üble Schicksal« erlitt. Aber alle wichtigen Entscheidungen wurden damals natürlich von Männern getroffen, meist Vätern und Ehemännern, denen sich die Frauen widerspruchslos unterzuordnen hatten, auch und gerade in Heiratsfragen. In den Fürstenfamilien war die Ehe ein probates Mittel dynastischer Machtpolitik, und ihr Hauptzweck bestand darin, möglichst viele männliche Erben hervorzubringen. Auch Sophies eigene Ehe war keine Ausnahme gewesen.

Noch aber lag der schicksalhafte Hochzeitstag in weiter Ferne, als Sophie Charlotte am 30. Oktober 1668 im Schloß von Bad Iburg im Teutoburger Wald zur Welt kam. In jener Zeit war ihre Familie zudem noch vergleichsweise bedeutungslos. Vater Ernst August (1629–1698) aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg bekleidete seit dem Tod des Kardinals von Wartenberg 1661 das Amt des protestantischen Fürstbischofs im 20 Kilometer entfernten Osnabrück, Bischofssitz seit Karl dem Großen (803).[2]

»Ich war über den Tod des Bischofs sehr froh«, vermerkte Sophie später in ihren Memoiren, eine Formulierung, die auf den Leser gewiß reichlich befremdlich wirken muß. Tatsächlich ist anzunehmen, daß sie weniger über Wartenbergs Tod als vielmehr über den daraus resultierenden Umzug nach Bad Iburg glücklich war, denn zuvor hatte die Familie drei Jahre lang im Alten Leineschloß in Hannover gelebt, unter einem Dach mit Herzog Georg Wilhelm, dem 1624 geborenen älteren Bruder Ernst Augusts und ehemaligen Bräutigam Sophies …

Werfen wir daher zunächst einen Blick in die Vergangenheit. Ernst August entstammte dem Fürstenhaus der Weifen, einem alten und stolzen Geschlecht, das sich ebenfalls bis in die Karolingerzeit zurückführen läßt und den Höhepunkt seiner Macht unter Heinrich dem Löwen (1129–1195) erreicht hatte. Nach dessen Sturz freilich war es stiller um die Weifen geworden, durch Erbteilung war das Haus zersplittert, und lange Zeit gelang es den einzelnen Fürstenlinien nicht, sich zu einer größeren Vereinigung zusammenzufinden. Erst seit den Erbverträgen von 1635/36 erhielt die ältere Linie das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel (mit der Residenz Hannover), die jüngere Linie die Fürstentümer Lüneburg-Celle (mit der Residenz Celle), Grubenhagen und Calenberg-Göttingen. In Hannover und Celle kamen nacheinander alle vier welfischen Brüder an die Regierung: Johann Friedrich (gest. 1679), Christian Ludwig (1665), Georg Wilhelm und schließlich Ernst August, der 1679 in Hannover Einzug halten konnte. Doch bis dahin sollte noch einige Zeit vergehen.

Gut 20 Jahre zuvor nämlich regierte Ernst Augusts älterer Bruder Georg Wilhelm in Hannover und war schon ein recht bedeutender Fürst, als er sich 1658 mit Sophie von der Pfalz, Tochter des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz und seiner Gemahlin Elisabeth Stuart, verlobte, die er kurz zuvor auf dem Weg nach Italien in Heidelberg kennengelernt hatte. Es dauerte freilich nicht lange, bis er diesen übereilten Schritt schon wieder bereute. Wir wissen nicht, warum er die Verlobung so plötzlich wieder löste, vielleicht war Sophie dem verwöhnten Weifen letztlich nicht hübsch genug. Ihr Gesicht war durch Blatternnarben verunstaltet, doch dieses Schicksal teilte sie mit zahllosen Menschen ihrer Zeit. Eine Schönheit wäre sie ohnehin nie gewesen, wie zeitgenössische Gemälde beweisen: die Nase ein wenig zu groß, die braunen Haare dünn und strähnig. Mit 28 Jahren war sie zudem (nach damaligen Verhältnissen) auf dem besten Weg, eine »alte Jungfer« zu werden. Doch was auch immer Georg Wilhelm zur Lösung der Verlobung bewogen haben mag – die verschmähte Braut selbst vermutete, daß er kurz zuvor bei seinem Aufenthalt in Venedig von einer italienischen Kurtisane »in einen zum Heiraten wenig geeigneten Zustand« versetzt wurde. Diesem boshaften Tagebucheintrag muß man freilich nicht unbedingt Glauben schenken, wenngleich Kurtisanen im Leben aller vier »welfischen Brüder« eine nicht geringe Rolle gespielt haben.

Wie auch immer, die Situation jedenfalls war peinlich genug, und um die sitzengelassene Braut nicht noch mehr zu kompromittieren, bat Georg Wilhelm kurzerhand seinen jüngsten Bruder Ernst August, er möge Sophie doch freundlicherweise »übernehmen«. Nun war Ernst August als barocker Lebemann von der Idee nicht sonderlich begeistert, entsprach doch die burschikose Sophie nicht unbedingt seinem Traumbild einer fürstlichen Gemahlin. Daß er sich schließlich aber doch noch entschloß, die pfälzische Prinzessin zu heiraten, hatte rein politische Gründe: Die »getauschte Braut« war sein Druckmittel, um Anspruch auf das Erbe Georg Wilhelms erheben zu können! Am 18. April 1658 schlössen die beiden Brüder einen ungewöhnlichen »Vertrag«, in dem sich der Ältere verpflichtete, nicht mehr zu heiraten und bei seinem Tod seine Länder Ernst August zu vermachen. Rechtsverbindlich war das ganze selbstverständlich nicht, eher so etwas wie ein Gentleman’s Agreement, das Georg Wilhelm indes in den nächsten Jahren erheblich unter Druck setzen sollte, wie wir noch sehen werden. Denn mit seinen 32 Jahren war der charmante Welfenprinz zum Heiraten ja noch längst nicht zu alt!

Die Hochzeit von Sophie und Ernst August fand am 30. September 1658 in Heidelberg statt, ausgerichtet von Karl Ludwig von der Pfalz, dem ältesten Bruder der Braut. Nach den Feierlichkeiten zog das junge Paar dann nach Hannover, pikanterweise in die Residenz von Georg Wilhelm. Ganz ohne Komplikationen gestaltete sich das Zusammenleben aber offenbar nicht, denn plötzlich begann der Ex-Verlobte das selbstsichere Auftreten seiner neuen Schwägerin sichtlich zu bewundern, und so soll es im Welfenschloß zu allerlei unerfreulichen Eifersuchtsszenen gekommen sein, die schließlich erst mit dem Umzug nach Bad Iburg 1661 ein Ende hatten. Und das erklärt die vermeintliche »Freude« Sophies über den Tod des alten Bischofs von Osnabrück.

»Figuelottes« Kinderjahre

Die unter solch sonderbaren Umständen geschlossene Fürstenehe erfüllte dennoch ihren Zweck. 1660 wurde der erste von sechs Söhnen geboren, Erbprinz Georg Ludwig, der später einmal nicht nur Kurfürst von Hannover, sondern auch als Georg I. König von England werden sollte. Sophie Charlotte, die 1668 zur Welt kam, blieb die einzige Tochter, und Mutter Sophie hing mit ganz besonderer Liebe an dem kleinen Mädchen, das zu den schönsten Hoffnungen zu berechtigen schien. Natürlich freute sich auch der Vater über sein lebhaftes und aufgeschlossenes Töchterchen, doch es blieb nicht das einzige weibliche Wesen, an dem der vitale Ernst August Gefallen fand. Während die Ehe mit Sophie zunächst wider Erwarten verhältnismäßig harmonisch gewesen war, begann der unbeständige Gemahl nach der Geburt Sophie Charlottes wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen und sich nach anderen Frauen umzuschauen. Dabei zog es ihn wie schon zu Junggesellenzeiten oft und gerne ins sonnige Italien, wo er sich nicht nur dem Musik- und Kunstgenuß hingab, sondern sich auch mit Maria Mancini (1639–1715) amüsierte, der schönen Nichte Mazarins und Jugendgeliebten Ludwigs XIV. Und sie war offenbar nicht die einzige fürstliche Favoritin, denn wie die hintergangene Sophie ihrem Tagebuch lakonisch anvertraute, hatte »das heilige Land der Ehe den galanten Sinn des Herrn Herzogs nicht geändert, es langweilte ihn nun einmal, immer die gleiche Sache zu besitzen …«

An der kleinen Sophie Charlotte erfreute sich Ernst August daher meist aus der Ferne und überließ die Erziehung der Tochter seiner ebenso gewissenhaften wie gebildeten Gemahlin, der natürlich eine vortreffliche Kinderfrau zu Seite stand: die warmherzige und pädagogisch versierte Katharina von Harling, die schon Sophies Nichte, die berühmte Liselotte von der Pfalz, durch ihre Kinderjahre begleitet hatte (s. S. 37).

Die sechs Brüder waren das große Vorbild der kleinen »Figuelotte«, wie sich das Kind selbst zu bezeichnen pflegte. Mit ihnen tobte sie durch den Schloßgarten, ließ sich Geschichten erzählen und fütterte ihre geliebten Meerschweinchen. Ihnen eiferte sie in jeder Hinsicht nach, und glücklicherweise waren ihre Eltern vernünftig genug, der Tochter – ganz entgegen den Gepflogenheiten der Zeit – die gleiche Ausbildung wie den Söhnen zukommen zu lassen. Dabei spielten natürlich Sprachen eine hervorragende Rolle. Sophie Charlotte beherrschte schon früh das Französische wie ihre Muttersprache, daneben aber auch Englisch und Italienisch, und selbst mit den Grundkenntnissen des Lateinischen wurde die Prinzessin vertraut gemacht. Doch die Gelehrtensprache Latein kam damals so langsam aus der Mode und wurde vom Französischen und Italienischen abgelöst, deren eleganter Klang der höfischen Gesellschaft viel eher zusagte.

Sophie Charlotte war ein fröhliches und lebhaftes Kind, das, wenn es Freude an den Inhalten hatte, spielend lernte. Von ihrer Mutter hatte sie die Liebe zu Büchern geerbt, denn Sophie war sehr belesen und beschäftigte sich vornehmlich mit französischer Lektüre. Schon früh zeigte sich die musikalische Begabung der jungen Prinzessin, und die diesbezügliche Begeisterung teilte sie mit ihrer ganzen Familie. Virtuos beherrschte sie später sowohl Cello als auch Cembalo, hinzu kam, daß sie selbst komponierte. Ihre Musikaufführungen als Kurfürstin und preußische Königin waren berühmt und fanden selbst in Fachkreisen beachtliche Anerkennung. Noch heute ist ihr Cembalo in Schloß Charlottenburg zu sehen.

Als Sophie Charlotte elf Jahre alt war, gab es in ihrem Leben einige einschneidende Veränderungen. Im Jahr 1679 nämlich starb der ältere Bruder ihres Vaters, Onkel Johann Friedrich, der bis dahin als Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel in Hannover regiert hatte. (Unterdessen nämlich war Georg Wilhelm 1665 nach dem Tod des ältesten Bruders Christian Ludwig nach Celle umgesiedelt, wo er als Herzog von Lüneburg nun das größere und reichere Land unter sich hatte.)

Für Sophie Charlottes Familie bedeutete dies das Ende der Zeit in Bad Iburg und den Umzug an die Leine, denn nun stieg Ernst August, der jüngste der vier »welfischen Brüder«, zum regierenden Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel auf. Zu seiner Residenz wählte er das (heute nicht mehr existierende) Barockschloß Herrenhausen mit seinen berühmten Parkanlagen, die heute noch in ihren Ursprüngen erhalten sind. Insbesondere Sophie liebte diesen Garten und machte hier ausgedehnte Spaziergänge, nicht selten in Begleitung des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, der, wie wir noch sehen werden, auch im Leben Sophie Charlottes eine nicht unbedeutende Rolle spielen sollte.

Doch vorerst blieb wenig Zeit für philosophische Spaziergänge. Sophie plante den ersten großen Auslandsaufenthalt für ihre Tochter, und zwar im fernen Paris, mitten im Machtzentrum des französischen Sonnenkönigs. Gemeinsam hatte man schon die Rheingegend bereist und die Verwandten in den Niederlanden besucht, denn Sophies Großmutter väterlicherseits, Luise Juliane (1576–1644), war eine Oranierprinzessin gewesen, und ihre Eltern hatten seinerzeit, wie noch zu berichten sein wird, in Den Haag politisches Asyl gefunden. Sophie selbst wurde dort geboren (s. S. 42).

Nun also stand Paris auf dem Programm, und die allem Neuen aufgeschlossene Sophie Charlotte freute sich darauf, die Stadt kennenzulernen, in der ihre 16 Jahre ältere Cousine Elisabeth Charlotte, besser bekannt unter dem Namen Liselotte von der Pfalz, an der Seite des Bruders Ludwigs XIV. ein wenig glückliches Leben führte. Auch Mutter Sophie war froh, ihr ehemaliges »Pflegekind« nach langer Zeit wieder in die Arme schließen zu können, denn Liselotte hatte als Kind mehrere Jahre bei ihrer Tante in Hannover und Bad Iburg verbracht.

»Pflegekind« Liselotte von der Pfalz

Die durch ihre freimütige und nicht selten offen-derbe Korrespondenz berühmt gewordene Liselotte war die Tochter von Sophies Bruder Karl Ludwig von der Pfalz und seiner Gemahlin Charlotte von Hessen-Kassel. Schon das kleine Mädchen galt als »vorwitzig, muthwillig … Kind«, das weniger an Puppen als an den Holzgewehren ihres Bruders Karl interessiert war. Als Liselotte (1652–1722) sechs Jahre alt war, bekam sie eine neue Erzieherin, die die schwierige Aufgabe zu bewältigen hatte, aus dem Wildfang eine gefügige Prinzessin zu formen: die uns bereits bekannte Katharina von Offein, die dann später in Hannover Friedrich Christian von Harling heiratete, den Oberstallmeister Herzog Ernst Augusts, und aus der unbändigen »Figuelotte« schließlich eine »erbare Dame« machte. Ihr Erziehungskonzept hatte bei Liselotte ebenfalls gegriffen, so daß sie schon bald Herz und Vertrauen dieser schwierigen kleinen Prinzessin hatte gewinnen können.

Und doch lag ein dunkler Schatten über dem Leben des kleinen Mädchens: die fortwährenden Ehestreitigkeiten ihrer Eltern. Die Mutter Charlotte, Tochter des Landgrafen von Hessen-Kassel, war nach zeitgenössischem Urteil zwar eine schöne Frau, aber oberflächlich und im Umgang ausgesprochen schwierig. Als Mutter war sie scheinbar nur wenig geeignet, und auch die Ehe stand von Anfang an unter einem unglücklichen Stern. Bereits ein Jahr nach Liselottes Geburt war Charlotte aus dem ehelichen Schlafzimmer ausgezogen, und Karl Ludwig, der vitale Kurfürst von der Pfalz, hatte in der jungen und schönen Hofdame Luise von Degenfeld schon bald passenden Ersatz gefunden. Das wiederum war der rechtlich angetrauten Charlotte gar nicht recht, und so blieben unerfreuliche Szenen im kurfürstlichen Hause leider nicht aus. Daran änderte sich auch wenig, als die Ehe im Januar 1658 geschieden wurde und der Kurfürst die aparte Luise in morganatischer Ehe heiratete. Denn Charlotte blieb auch weiterhin im Schloß wohnen, und da beide Damen einander spinnefeind waren, blieb es nicht aus, daß die Atmosphäre schließlich vollends vergiftet war. Die kleine Liselotte wurde durch die permanenten Streitereien natürlich stark belastet, und daher hatte Sophie als jüngste und noch kinderlose Schwester des Kurfürsten ihrem Bruder vorgeschlagen, das Kind mit sich nach Hannover zu nehmen und es so lange dort zu behalten, bis sich die Situation daheim entspannt hatte.

Liselotte kam im Juni 1659 und blieb vier Jahre lang, zunächst in Hannover (wo es ja bekanntlich ebenfalls Eifersuchtsszenen gab), dann schließlich in der bischöflichen Residenz Bad Iburg. Es scheint, als seien die vier Jahre bei ihrer Tante, die sie dort gemeinsam mit ihrer Kinderfrau verbrachte, ein wahres Paradies gewesen. Noch Jahrzehnte später, am 27. Februar 1710, schrieb Liselotte in einem Brief an Herrn von Harling: »Ich habe nie keine beßre Zeit gehabt alß zu Hannover. «

Als Sophie Charlotte fünf Jahre nach Liselottes Rückkehr geboren wurde, war aus der ehemals wilden kleinen Pfälzerin bereits eine junge Dame in heiratsfähigem Alter geworden. Sophie Charlotte kannte ihre Cousine bislang also nur aus Erzählungen, zumal Liselotte im Oktober 1671 Heidelberg als junge Braut verlassen und ihre Heimat seitdem nicht mehr wiedergesehen hatte. Glücklich aber schien sie in Paris nicht zu sein.

Besuch beim Sonnenkönig

Viele Meilen waren von Hannover nach Paris zurückzulegen, und Reisen bedeutete in jenen Jahren alles andere als ein Vergnügen. Die Wege waren schlecht, die Kutschen oft nicht minder, und auch fürstliche Reisende wurden unsanft hin- und hergeschüttelt. Achsenbrüche und mitunter auch tödliche Unfälle waren keine Seltenheit.

Um von den Strapazen abzulenken und die Zeit ein wenig zu verkürzen, wird Sophie ihrer Tochter viele Geschichten erzählt haben, darunter vielleicht auch die, wie Cousine Liselotte von Heidelberg über Hannover schließlich nach Paris gekommen war. Die traurige Geschichte einer gegen ihren Willen verheirateten Prinzessin, die sich so oder ähnlich immer wieder ereignete …

Im Juni 1670 war Henriette, die Gemahlin des Herzogs von Orléans, des einzigen Bruders Ludwigs XIV., überraschend gestorben, und der Sonnenkönig drängte energisch auf eine baldige Wiederverheiratung. Da eine solche Ehe eine gute »Partie« zu sein schien, betätigte sich eine Tante Liselottes, die ebenfalls in Frankreich lebte, als gewandte Heiratsvermittlerin und steuerte geschickt die Verhandlungen zwischen dem König von Frankreich und dem Kurfürsten von der Pfalz. Dabei konnte man zwei Probleme freilich nicht übersehen: Zum einen war Liselotte Protestantin, das französische Königshaus hingegen katholisch. Zum anderen war die Pfälzerin keinesfalls ebenbürtig, auch wenn sie eine Urenkelin des englischen Königs Jakob I. war. Und drittens waren die Pfälzer obendrein auch noch arm! Aber politisch gesehen, und das sollte schließlich ausschlaggebend sein, rechneten sich beide Seiten Vorteile aus. Ludwig XIV. hätte sich gerne eventuelle Ansprüche auf die Rheinpfalz gesichert, und daß Karl Ludwig nur allzu sehr daran interessiert war, mit dem mächtigsten König von Europa eine Verbindung einzugehen, muß nicht eigens betont werden. Daß er dafür einen hohen Preis zahlte, nämlich das Glück seiner Tochter, war in diesem Zusammenhang zweitrangig.

Liselotte wurde heimlich im katholischen Glauben unterrichtet, und bald war ihre Vermählung mit dem zwölf Jahre älteren Philippe, Herzog von Orléans, beschlossene Sache. Was also blieb ihr anderes übrig, als sich in ihr Schicksal zu fügen?

Am 16. November 1671 fand schließlich die Hochzeit mit Monsieur statt, wie man den königlichen Bruder zu nennen pflegte. Die junge Pfälzerin wurde damit gleich nach der Königin zur ranghöchsten Dame am französischen Hof, doch das reichte nicht aus, um sie in Paris glücklich zu machen. Weder Umgebung noch Ehemann entsprachen ihren Wünschen und Vorstellungen: Monsieur Philippe, stets in eine dezente Parfumwolke gehüllt, zog, auch wenn er mit Liselotte pflichtbewußt mehrere Kinder zeugte, seine hübschen Günstlinge der eigenen Ehefrau entschieden vor. 1678, nach der Geburt des dritten Kindes, kam man daher überein, die Nächte fortan nur noch in getrennten Betten zu verbringen.

Der Hof des französischen Königs ist der Pfälzerin nie auch nur andeutungsweise zur Heimat geworden. »Alles war deutsch an ihr«, schrieb der Zeitgenosse Saint-Simon und bringt damit zum Ausdruck, wie wenig die bodenständige Liselotte in das schwüle Pariser Ambiente paßte, ein Ambiente, das sie selbst in zahllosen Briefen, die sie an Freunde und Verwandte in der alten Heimat schrieb, mit schonungsloser Offenheit schilderte: »Mit solchen Leuten muß ich mein Leben zubringen, die einem nicht sagen, was sie meinen, sondern lauter Falschheit. Hintenrum aber machen sie alles übel. Ich wollt lieber, daß man mich heimlich schlüg’ und daß ich danach quitt davon wär als daß man mich so stichelt wie man tut, denn das quält einem das Mark aus den Beinen und macht das Leben verdrießlich …«

All das wird Sophie, die nie im Leben ein Blatt vor den Mund genommen hatte, ihrer heranwachsenden Tochter erzählt haben, und als Sophie Charlotte schließlich mit ihrer Mutter in Paris eintraf, konnte sie die Hofgesellschaft selbst in Augenschein nehmen.

Ludwig XIV., der zur Hochzeit seiner Nichte Marie Louise mit dem jungen König Karl II. von Spanien eingeladen hatte, erwies sich zwar als ausgesprochen charmanter Gastgeber, aber die junge Prinzessin verstand schon bald, warum sich ihre Cousine Liselotte hier in Paris so »verdrießlich« fühlte. Denn Sophie Charlotte, die sich daheim in Bad Iburg und Hannover vergleichsweise frei hatte entfalten können und nie an ein allzu strenges Hofprotokoll gebunden gewesen war, empfand die strenge Etikette am Hof des Sonnenkönigs extrem bedrückend.

Etikette um der Etikette willen – da gab man sich in Hannover doch wesentlich zwangloser, auch wenn man voll Stolz und Selbstbewußtsein auf eine lange Ahnenreihe zurückblickte! Sophie Charlotte jedenfalls hatte den Eindruck, als würde ihr hier am Hof des Sonnenkönigs die Luft zum Atmen genommen. In dieser künstlichen Atmosphäre, das wußte sie genau, würde sie niemals leben können. (Dabei scheint es Pläne gegeben zu haben, sie mit dem Dauphin zu verheiraten, Pläne, die jedoch schnell wieder verworfen wurden. Königin von Frankreich wäre Sophie Charlotte ohnehin nie geworden, auch wenn sie länger gelebt hätte, denn Ludwig, der Sohn des Sonnenkönigs, starb bereits 1711, also vier Jahre vor seinem Vater.)

Mutter und Tochter waren jedenfalls froh, als sie wieder die Heimreise nach Hannover antreten konnten, und Sophie Charlotte ging 1683 nur ausgesprochen ungern für ein ganzes Jahr nach Frankreich, um dort den notwendigen »aristokratischen Schliff« zu erhalten, der freilich für ihre weitere Zukunft unabdingbar schien. Mit 15 Jahren war die hübsche Prinzessin schließlich im heiratsfähigen Alter, und so mußte sie auf jedem höfischen Parkett eine gute Figur machen können. Heimlich bedauerte Sophie, daß die Verbindung mit dem Dauphin nicht zustandegekommen war, denn allen Widrigkeiten zum Trotz hätte sie ihre Tochter nicht ungern an der Seite des französischen Thronfolgers gesehen. Als eine Nachfahrin der Stuarts war sie ein Leben lang stolz auf diese Herkunft und zugleich voller Ehrgeiz, ihren Kindern eines Tages den Weg zu den Schalthebeln der Macht in Europa zu ebnen.

Sophie und der Stolz der Stuarts

Sophies Ahnenreihe ließ sich mütterlicherseits bis hin zu Maria Stuart zurückführen, der katholischen Königin von Schottland (1542–1587), die seinerzeit auf Befehl ihrer Verwandten, Königin Elisabeth I. von England (1533–1603), gefangengesetzt und enthauptet worden war.

Aus Marias Ehe mit dem später unter ihrem Mitwissen ermordeten Lord Darnley war ein Sohn hervorgegangen, Jakob (1566–1625), der bereits im Alter von 13 Monaten nach der erzwungenen Abdankung seiner Mutter zum schottischen König (Jakob VI.) gekrönt worden war. Wenige Jahre zuvor war Schottland von der katholischen Kirche abgefallen, und Jakob wurde daher im Sinne des streng reformierten Protestantismus erzogen. So war der Weg für ihn frei, um nach dem Tod Elisabeths I. 1603 als Jakob I. auch den englischen Thron zu besteigen.

Nach Jakobs Tod bestieg sein Sohn Karl (1600–1649) aus der Ehe mit Anna von Dänemark 1625 den Thron seines Vaters, während Tochter Elisabeth (1596–1662) schon 1613 den jungen Kurprinzen Friedrich von der Pfalz (1596–1632, Kurfürst seit 1614) geheiratet hatte, den späteren unglücklichen »Winterkönig« von Böhmen 1619/20. Zwölf Kinder brachte Elisabeth Stuart zur Welt, das jüngste davon war die 1630 geborene Sophie, Mutter der späteren ersten preußischen Königin.

Als Sophie in Den Haag das Licht der Welt erblickte, lebte ihre Familie bereits seit nahezu zehn Jahren im holländischen Exil, das von den Kriegswirren weitgehend verschont geblieben war.