Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Friedrich Pustet

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Biografien

- Sprache: Deutsch

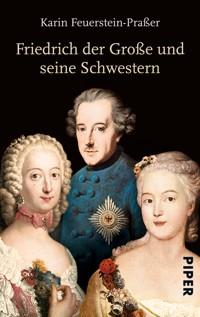

Friedrich der Große lehnte Elisabeth Christine (1715–1797), die schüchterne und etwas unbeholfene Welfenprinzessin aus dem Hause Braunschweig-Bevern, von Anfang an ab. Gleich nach seiner Thronbesteigung 1740 "verbannte" er sie nach Schloss Schönhausen und sah sie nur noch zu offiziellen Anlässen. Kinder gingen aus dieser Ehe keine hervor. Die abgeschobene Königin litt entsetzlich unter der Demütigung, zumal sie Friedrich liebte und ihn als "Phönix unserer Zeit" bewunderte. "Karin Feuerstein-Praßer gelingt es durchaus, anhand der wenigen authentischen Quellen, in denen das traurige Verhältnis der Eheleute offengelegt wird, das Interesse an jener Zeit zu wecken (…)" – so Die Rheinpfalz zur ersten Auflage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Buchinfo

Zur Autorin

Haupttitel

Impressum

Vorwort: Die vergessene Königin?

»Eine unglückliche Prinzessin mehr …« - Brautwerbung

Behütete Kindheit am Hof von Wolfenbüttel

Kontrastprogramm am Berliner Königshof

Stammtafel

»Ich werde gewiss ein schlechter Ehemann sein«

»Ich empfinde keine Abneigung gegen die Prinzessin«

»… und dann lebe die Freiheit« – Gedankenspiele des Bräutigams

Hochzeit auf Schloss Salzdahlum

»Das Glück, die Frau eines so großen Fürsten zu sein« - Die Kronprinzessin

Ankunft in Berlin

Einsame Jahre im Kronprinzenpalais

Trauer um Großvater und Vater

Leben auf Schloss Rheinsberg

»Der Phönix unserer Zeit«

Die »einflussreiche« Kronprinzessin

Unter Druck

Der König ist tot – Es lebe der König …

»Der König hat gewünscht, dass ich hier bleibe …« - Die Schattenkönigin

Ein Geschenk des Königs: Schloss Schönhausen

Abschied von Rheinsberg

Krieg gegen Österreich

»Ich bleibe zurück wie eine Gefangene …«

Neuer Kummer

»Mein zimperlicher Griesgram«

»Ich denke mit Freude an die Rheinsberger Zeit zurück«

Beginn des Siebenjährigen Krieges

Tod der Königin-Mutter

»Die Königin war von einer furchtbaren Laune …«

Fürstliche Flüchtlinge

Wiedersehen mit der Mutter

Wieder in Magdeburg

»Jedermann wünscht die Erhaltung ihres Lebens« - Die alternde Königin

»Ich will dann bei Ihnen soupieren« – Erste Begegnung mit Friedrich nach sieben Jahren

Alltägliches Hofleben

»Sie warteten Stunde um Stunde« – Die Hochzeit des Kronprinzen

»Schreckliche Vorgänge im Hause des Prinzen von Preußen«

»Das ist meine alte Kuh« – Die verkannte Königin

»Die Königin war sehr krank«

Elisabeth Christine als Übersetzerin

Eine neue Aufgabe

»Der Tod unseres großen Königs« - Die Königin-Witwe

Trauer um Friedrich II.

Leben als Königin-Witwe

»Ich habe lange genug gelebt …«

Nachwort: Preußen im 19. Jahrhundert

Anhang

Zeittafel

Stammtafel Elisabeth Christines Familie

Literatur

Bildnachweis

Eigenanzeige

Zum Buch

Arrangierte fürstliche Ehen waren nur selten glücklich. Trotzdem wahrten die meisten Monarchen zumindest den Schein und pflegten einen respektvollen, wenn auch distanzierten Umgang mit ihren ungeliebten Gemahlinnen. Nicht so Friedrich der Große. Er lehnte Elisabeth Christine (1715–1797), die schüchterne und etwas unbeholfene Welfenprinzessin aus dem Hause Braunschweig-Bevern, von Anfang an ab. Gleich nach seiner Thronbesteigung 1740 „verbannte“ er sie nach Schloss Schönhausen und sah sie nur noch zu offiziellen Anlässen. Kinder gingen aus dieser Ehe keine hervor. Die abgeschobene Königin litt entsetzlich unter der Demütigung, zumal sie Friedrich liebte und ihn als „Phönix unserer Zeit“ bewunderte.

Zur Autorin

Karin Feuerstein-Praßer M. A., geb. 1956 in Köln, lebt als freie Historikerin und erfolgreiche Autorin insbesondere von Frauenbiografien in Köln.

Karin Feuerstein-Praßer

»Ich bleibe zurück wie eine Gefangene«

Elisabeth Christine und Friedrich der Große

Verlag Friedrich Pustet Regensburg

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

2., durchgesehene Auflage

eISBN 978-3-7917-6145-9 (epub) © 2018 by Verlag Friedrich Pustet, Regensburg Umschlaggestaltung: Heike Jörss, Regensburg eBook-Produktion: Friedrich Pustet, Regensburg

Diese Publikation ist auch als Printprodukt erhältlich: ISBN 978-3-7917-2366-2

Weitere Publikationen aus unserem Programm finden Sie auf www.verlag-pustet.de Informationen und Bestellungen unter [email protected]

Vorwort: Die vergessene Königin?

In der Berliner Nationalgalerie hängt Das Flötenkonzert von Sanssouci, ein Bild, das Adolph von Menzel 1852 gemalt hat. Es zeigt eine illustre Rokoko-Gesellschaft, die sich im Potsdamer Schloss bei Kerzenlicht versammelt hat, um den musikalischen Darbietungen des Preußenkönigs Friedrich II. (1712–1786) zu lauschen. Am Cembalo sitzt der Hofmusiker Carl Philipp Emanuel Bach, während der königliche Flötenlehrer Johann Joachim Quanz (am rechten Bildrand) seinem musizierenden Schüler aufmerksam zuhört. Vier Damen befinden sich im Publikum: Friedrichs Schwestern Wilhelmine, die kunstsinnige Markgräfin von Bayreuth, sowie Amalie, Äbtissin von Quedlinburg (mit Hofdame). Auch Gräfin von Camas, die betagte Oberhofmeisterin und gute Freundin des Königs, weilt unter den Gästen, die Friedrich II. nach Sanssouci eingeladen hat. Eine Person aber sucht der aufmerksame Beobachter auf Menzels stimmungsvollem Gemälde vergeblich: Königin Elisabeth Christine (1715–1797), die Gemahlin Friedrichs II. Kann es sein, dass der Künstler sie einfach vergessen hat? – Keineswegs. Sanssouci ist ohnehin nie ein Schloss der Frauen gewesen, und selbst die hier gezeigten drei Damen waren eher seltene Gäste. Elisabeth Christine aber ist nachweislich nie von ihrem Gemahl nach Sanssouci geladen worden und hat sein Lustschloss nur von außen gesehen. Seit der Thronbesteigung Friedrichs II. 1740 lebte sie entweder vom Preußenkönig getrennt in ihrer Wohnung im Berliner Stadtschloss oder – abgeschoben und abgeschieden – auf Schloss Schönhausen im Norden Berlins.

Nun war eine »Trennung von Tisch und Bett« in Fürstenkreisen ja nichts Ungewöhnliches, zumindest in späteren Ehejahren, wenn die »Familienplanung« bereits abgeschlossen war. Meist waren beide Partner dann ganz froh, ungestört ihren eigenen Interessen nachgehen zu können, so wie Friedrichs Mutter Sophie Dorothea auf ihrem geliebten Berliner Schlösschen Monbijou. Doch dieser Fall lag anders: Zum einen sind aus der königlichen Ehe keine Kinder hervorgegangen. Zum anderen lebte Elisabeth Christine keineswegs gerne und aus freien Stücken allein. Ganz im Gegenteil, Friedrich hat die ihm aufgezwungene Gemahlin eigenmächtig aus seinem Gesichtskreis verbannt. Das tat ihrer Liebe zum König jedoch keinen Abbruch. Elisabeth Christine verehrte und bewunderte den »großen Preußen« seit der ersten Begegnung anlässlich ihrer Verlobung 1732. Diese bedingungslose Liebe zu ihm konnte nur der Tod beenden.

Abb. 1:Nur wenige auserwählte Damen hatten die Ehre, von Friedrich nach Schloss Sanssouci eingeladen zu werden. Elisabeth Christine aber gehörte niemals dazu. – Gemälde »Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Schloss Sanssouci« von Adolph von Menzel, um 1850. – Alte Nationalgalerie Berlin.

»Eine unglückliche Prinzessin mehr …«

Brautwerbung

Behütete Kindheit am Hof von Wolfenbüttel

Gerade in Fürstenkreisen war ein harmonisches Familienleben damals eine Seltenheit. Wie wir später noch sehen werden, spielten sich hinter den dicken Palastmauern mitunter sogar recht ruppige Szenen ab. Elisabeth Christine aber, die am 8. November 1715 in Wolfenbüttel zur Welt kam, hatte in dieser Hinsicht großes Glück. Sie war das dritte Kind des Herzogs Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Bevern und seiner Gemahlin Antoinette Amalie, einer geborenen Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel. Von den 15 Kindern, die die Herzogin zur Welt brachte, erreichten zwölf das Erwachsenenalter, darunter der älteste Sohn und Erbprinz Karl (1713–1780), Ferdinand (1721–1792) und Amalie Luise (1722–1780). Elisabeth Christine verstand sich mit ihren zahlreichen Geschwistern ausgesprochen gut und auch das Verhältnis zu den Eltern gestaltete sich durchaus liebevoll und herzlich.

Die Herzogsfamilie entstammte zwar dem alten und vornehmen Adelsgeschlecht der Welfen, dem schon Heinrich der Löwe angehörte, doch die Beverns waren nur eine eher unbedeutende Nebenlinie. Vater Ferdinand Albrecht verfügte als apanagierter Herzog über kein üppiges Einkommen und hatte daher eine Militärkarriere in kaiserlichen Diensten eingeschlagen. Dass die protestantischen Beverns einen so »guten Draht« zu den katholischen Habsburgern am Wiener Kaiserhof besaßen, verdankte man Antoinette Amalies rührigem Großvater, Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714).

Herzog Anton Ulrich gehört wohl zu den eindrucksvollsten Persönlichkeiten des Welfenhauses. Der umfassend gebildete Fürst hatte nicht nur das Lustschloss Salzdahlum bei Wolfenbüttel errichten lassen, er war auch bestrebt gewesen, sein kleines Land vorteilhaft in das Machtgefüge des Heiligen Römischen Reiches einzubinden. Das beste Mittel dazu war natürlich eine geschickte Heiratspolitik. So hatte er es geschafft, dass seine Enkelin Elisabeth Christine (1691–1750), eine Schwester von Antoinette Amalie, 1708 in Wien mit Kaiser Karl VI. verheiratet wurde. Ein enormer Prestigegewinn für das kleine Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel! Die junge Elisabeth Christine konnte daher stolz darauf sein, die gleichnamige Kaiserin von Österreich zur (Paten)Tante zu haben.

Während nun Ferdinand Albrecht seinen verschiedenen militärischen Verpflichtungen nachging, lebte Antoinette Amalie mitsamt der großen Kinderschar am Hof ihres Vaters Ludwig Rudolf, seit 1731 regierender Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. Das idyllische Fachwerkstädtchen Wolfenbüttel mit seinem imposanten Schloss und der berühmten Herzog-August-Bibliothek war die langjährige Residenz der Herzöge, bis Elisabeth Christines Bruder Karl I. 1753 beschloss, sein Land künftig vom größeren Braunschweig aus zu regieren, und mit seiner Familie ins Graue Schloss am Bohlweg umzog.

Die höfische Erziehung, die Elisabeth Christine erhielt, war eher oberflächlich, beschränkte sich auf deutsche und französische Konversation, ein wenig Musik und Malerei. Noch später fertigte sie unter der fachmännischen Anleitung des Berliner Hofmalers Antoine Pesne (1683–1757) ein paar hübsche Pastellzeichnungen an, die freilich kein besonderes Talent offenbaren. Trotzdem kann sich zum Beispiel ihr Selbstbildnis aus dem Jahr 1738 durchaus sehen lassen. Geistige Anregungen hingegen bekam die Prinzessin wohl eher wenige. Auch mit der Rechtschreibung stand sie ein Leben lang auf Kriegsfuß, selbst wenn man einräumen muss, dass es damals noch keinen »Duden« gab, der für die Orthografie maßgeblich war. Aber sie schrieb sogar ihren eigenen Namen falsch, nämlich »Elisabeht«.

Großen Wert legte die Bevern-Familie allerdings auf eine umfassende religiöse Erziehung, denn sie nahm ihren evangelisch-lutherischen Glauben sehr ernst. So hat Elisabeth Christine aus ihrem bedingungslosen Gottvertrauen ein Leben lang Kraft und Zuversicht schöpfen können – ohne gleich in pietistischen Übereifer zu verfallen. Sie war fromm, aber keineswegs bigott. In dieser behüteten Atmosphäre wuchs sie zu einem stillen, pflichtbewussten und eher schüchternen jungen Mädchen heran, nicht ahnend, dass ihre unbeschwerte Jugend schon bald ein Ende haben würde.

Als älteste Tochter – ihre Schwester Luise Amalie war sieben Jahre jünger – sollte Elisabeth Christine auch als Erste vor den Traualtar treten. Eigentlich waren die Zukunftsaussichten der Bevern-Prinzessin eher bescheiden, zumal ihre Mitgift ja keineswegs üppig ausfallen würde. Doch dank der geschickten Heiratspolitik ihres Großvaters war man auch in Wien auf die junge Nichte der Kaiserin aufmerksam geworden. Und weil die Habsburger vorhatten, ihre Beziehungen zum Berliner Hohenzollernhof zu intensivieren, rückte Elisabeth Christine immer mehr in den Fokus der machtpolitischen Pläne. In Berlin nämlich gab es mit dem 1712 geborenen Kronprinzen Friedrich von Preußen einen potenziellen Heiratskandidaten. Es lag also auf der Hand, dass man versuchen wollte, ihm eine dem Hause Habsburg nahestehende Prinzessin als künftige Ehefrau schmackhaft zu machen. Zum Beispiel Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel. Die Aussichten für das Gelingen des ehrgeizigen Projekts waren zunächst jedoch denkbar schlecht.

Kontrastprogramm am Berliner Königshof

Seit dem Tod Friedrichs I. (1656–1713), dem ersten König »in« Preußen, herrschte dessen einziger Sohn als Friedrich Wilhelm I. (1688–1740) über das aufstrebende Land. Wegen seiner Liebe für die »langen Kerls« und alles Militärische überhaupt ist er als »Soldatenkönig« in die Geschichte eingegangen, obwohl er gar keine Angriffskriege geführt hat. Friedrich Wilhelm war mit seiner Cousine Sophie Dorothea (1687–1757) verheiratet, einer stolzen Welfin aus dem Hause Hannover, Tochter Georgs I., dem Kurfürsten von Hannover, der 1714 den englischen Thron bestiegen hatte. 1727 beerbte Sophie Dorotheas Bruder als Georg II. seinen verstorbenen Vater.

Die Linie des Welfenhauses Hannover (Braunschweig-Lüneburg) stand trotz gemeinsamer Wurzeln in direkter Konkurrenz zum Zweig Braunschweig-Wolfenbüttel. Zwar waren die bedeutenderen Fürsten eher in Wolfenbüttel gesessen, doch dann entwickelte Sophie Dorotheas Großvater Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg (1629–1698) plötzlich enormen politischen Ehrgeiz und schaffte es unter großen Opfern, 1693 die Kurwürde zu erringen. Da sich seine Residenz in Hannover befand, setzte sich dieser Ortsname mit der Zeit auch für das ganze Kurfürstentum durch. Ernst August war mit Sophie von der Pfalz (1630–1714) verheiratet, der Tochter des glücklosen »Winterkönigs« Friedrich V. von der Pfalz und seiner englischen Gemahlin Elisabeth Stuart. Als sich abzeichnete, dass die englische Königin Anna Stuart ohne Erben sterben würde, wurde die bereits 71-jährige Sophie 1701 zu deren Nachfolgerin ernannt. Die greise Kurfürstin-Witwe verfehlte den Thron nur knapp. Sie starb 1714 wenige Wochen vor der englischen Königin. Und so kam es, dass ihr ältester Sohn Georg Ludwig (1660–1627) noch im gleichen Jahr als erster König aus dem Hause Hannover den englischen Thron bestieg.

Eigentlich hatte die stolze Sophie Dorothea mit dem preußischen »Soldatenkönig« gar keine schlechte Partie gemacht, als sie im November 1706 mit ihm verheiratet wurde. Allerdings hatte sich die verwöhnte Welfenprinzessin das Leben an der Spree ein wenig anders vorgestellt, herrschaftlicher und luxuriöser. Das war es aber nur bis zum Tod ihres königlichen Schwiegervaters Friedrich I. 1713 gewesen. Ihr Gemahl hingegen war ein äußert sparsamer Monarch, der gleich nach seinem Regierungsantritt den berühmten »Strich durch den Etat« gemacht hatte, um den maroden Staatshaushalt zu sanieren, den ihm sein Prunk liebender Vater hinterlassen hatte. Er reduzierte die kostspieligen Umbauarbeiten am Berliner Stadtschloss, ließ die privaten Räume eher schlicht gestalten, strich sogar kostspielige Delikatessen vom königlichen Speiseplan und sparte noch so manches mehr ein. Sein »Fiekchen« aber, wie er Sophie Dorothea gerne nannte, kam dabei eigentlich nicht zu kurz. Und trotzdem empfand die Königin so ähnlich wie ihre älteste Tochter Wilhelmine, die Berlin später in ihren Memoiren als das »Sparta des Nordens« bezeichnete. Prunkvolle Bälle und aufwändige Festlichkeiten gab es damals an der Spree tatsächlich nur äußert selten. Wenn Sophie Dorothea aber schon selbst auf Glanz und Glamour verzichten musste, so sollten es zumindest ihre Kinder einmal besser haben, wenigstens die beiden ältesten. Deshalb plante sie schon früh, die 1709 geborene Wilhelmine mit dem englischen Thronerben zu verheiraten, dem Sohn ihres königlichen Bruders. Gleichzeitig sollte sich der preußische Kronprinz Friedrich mit seiner englischen Cousine Amalie vermählen.

Zunächst war auch Friedrich Wilhelm I. einer solchen Doppelhochzeit keineswegs abgeneigt, sodass das ehrgeizige Heiratsprojekt allmählich Gestalt annehmen konnte. Es gab jedoch am preußischen Hof eine höchst aktive, Österreich-freundliche Gruppe, die die geplante Verbindung mit England unbedingt verhindern wollte. Die Köpfe dieser einflussreichen Partei waren der Reichsgraf Friedrich Heinrich von Seckendorff (1673–1763), der als Vertreter des Kaisers 1726 nach Berlin kam, sowie Friedrich Wilhelm von Grumbkow (1678–1739), königlich-preußischer Minister und ein enger Vertrauter des Königs. Beide Männer ließen nichts unversucht, Friedrich Wilhelm I. davon zu überzeugen, dass es am besten wäre, seinen ältesten Sohn mit einer Habsburg-freundlichen Prinzessin zu verheiraten. Zum Beispiel mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern.

Noch war in Berlin keine Entscheidung gefallen, doch es sah zunächst so aus, als ließe sich die geplante Doppelhochzeit tatsächlich in absehbarer Zeit realisieren. Als dann aber Sophie Dorotheas Bruder als Georg II. den englischen Thron bestieg, gerieten die Pläne plötzlich ins Wanken. Georg II. hatte keine rechte Lust, mit seinem preußischen Vetter Friedrich Wilhelm I. noch weitere verwandtschaftliche Bande zu knüpfen. Die beiden kannten sich von Kindesbeinen an – und konnten sich gegenseitig nicht ausstehen. Hinzu kam ein anderer Punkt. In London gab es nämlich eine starke antipreußische Partei, die seit dem Thronwechsel zunehmend an Einfluss gewann und von der Doppelhochzeit abriet – genauso wie es Grumbkow und Seckendorff in Berlin versuchten. Friedrich Wilhelm I. schwankte. Da Preußen damals keinen »natürlichen« Bündnispartner hatte, kam England für eine dynastische Verbindung ebenso in Frage wie Österreich – das der »deutsch« denkende Preußenkönig jetzt mehr und mehr favorisierte. So kam es, wie es kommen musste: Das ehrgeizige Heiratsprojekt löste sich in Luft auf.

Königin Sophie Dorothea, die ihre Tochter Wilhelmine schon heimlich als englische Königin gesehen hatte, hielt jedoch verbissen an dem Heiratsprojekt fest. Die gravierenden Meinungsverschiedenheiten in der Familie führten dazu, dass sich die ohnehin stets aufgeladene Stimmung im Berliner Schloss noch weiter aufheizte – und schließlich gar den Siedepunkt erreichte. Hinter dem Rücken ihres königlichen Gemahls hetzte Sophie Dorothea ihre Kinder Wilhelmine und Friedrich dazu auf, sich gegen den Willen des Vaters zu stellen. Selbst nachdem sich Friedrich Wilhelm I. ganz klar gegen die »englische Hochzeit« ausgesprochen hatte, konnte und wollte Sophie Dorothea sich ihre Niederlage nicht eingestehen. Sie zwang den Kronprinzen sogar, einen Brief nach England zu schreiben, in dem er sein Ehrenwort gab, keine andere als Amalie zu heiraten. Als der König von dieser Intrige erfuhr, geriet er außer sich vor Wut über den »Schurken Fritz« und gab dem Familiendrama noch weiteren Auftrieb. Schließlich war die ganze Atmosphäre am Hohenzollernhof so vergiftet, dass Kronprinz Friedrich keinen anderen Ausweg mehr sah, als 1730 gemeinsam mit seinem Freund Katte zu fliehen. Wie man weiß, ist dieser Fluchtversuch gescheitert – und wurde grausam geahndet. Der König ließ Katte vor den Augen seines Sohnes hinrichten und Friedrich selbst in Küstrin gefangen setzen. Zumindest Sophie Dorothea und Wilhelmine fürchteten damals das Schlimmste. Hing jetzt auch das Leben des Kronprinzen am seidenen Faden? Würde der zornige Vater mit dem unbotmäßigen Sohn ebenfalls »kurzen Prozess« machen? Doch diese Ängste waren unbegründet. Friedrich kam wieder frei, aber erst nachdem er dem König versprochen hatte, künftig ein gehorsamer Sohn zu sein und sich den väterlichen Anordnungen nie mehr zu widersetzen. Und dazu gehörte auch, dass er einmal die Frau heiratete, die der König für die Richtige hielt – und das war nicht mehr die englische Prinzessin Amalie.

Stammtafel

»Ich werde gewiss ein schlechter Ehemann sein«

Dass sich der Preußenkönig schließlich von Grumbkow und Seckendorff davon überzeugen ließ, den Kronprinzen tatsächlich mit Elisabeth Christine zu verheiraten, hatte nicht nur politische, sondern auch persönliche Gründe. Friedrich Wilhelm I. kannte den Bevern-Herzog Ferdinand Albrecht schon lange und schätzte ihn als einen tüchtigen und zuverlässigen Mann, der aus ähnlichem Holz geschnitzt war wie er selbst – fromm, pflichtbewusst und trinkfest zugleich. Einer verwandtschaftlichen Beziehung zu den Beverns war er durchaus nicht abgeneigt.

Von den väterlichen Heiratsplänen ahnten weder die 16-jährige Elisabeth Christine noch der junge Friedrich selbst etwas. Der Kronprinz wusste lediglich, dass sein Vater für ihn »auf Brautschau« ging und fühlte sich allein bei dem Gedanken daran äußerst unwohl. Ganz gleich, auf welche Prinzessin die Wahl fallen würde – Friedrich verspürte nicht die geringste Lust, überhaupt zu heiraten. Im Dezember 1731 schrieb er an den königlich-preußischen Minister von Grumbkow: »Solange man mich Junggeselle bleiben lässt, werde ich Gott danken, es zu sein; und wenn ich mich verheirate, werde ich gewiss ein schlechter Ehemann sein, denn ich fühle in mir weder genug Beständigkeit noch Liebe zum weiblichen Geschlecht, um glauben zu können, ich würde sie in der Ehe in mich aufnehmen. Der bloße Gedanke an meine Frau ist mir so eine verhasste Sache, dass ich nicht ohne Abneigung daran denken kann. Trotzdem würde ich aus Gehorsam alles tun, aber niemals in guter Ehe leben.«

Das waren klare Worte des knapp 20-jährigen Kronprinzen. Doch er wusste genau, dass er gar keine andere Wahl hatte, die entsprechenden Wünsche seines Vaters zu erfüllen. Und wie die aussahen, schrieb ihm der Preußenkönig am 4. Februar 1732: »Ihr wisst, mein lieber Sohn, dass, wenn meine Kinder gehorsam sind, ich sie sehr lieb habe, so wie Ihr zu Berlin gewesen, ich Euch alles von Herzen vergeben habe und auf nichts gedacht als auf Euer Wohlsein und Euch zu etablieren, sowohl bei der Armee als auch bei einer ordentlichen Schwiegertochter. Da sich denn die Prinzessin, die Älteste von Bevern gefunden, modeste und eingezogen, so müssen Frauen sein. Die Prinzessin ist nicht hässlich, auch nicht schön. Ihr sollt keinem Menschen was davon sagen, wohl aber der Mama schreiben, dass ich Euch geschrieben habe …«

Abb. 2:Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern wuchs in Wolfenbüttel in einer behüteten Atmosphäre auf. Zu Eltern und Geschwistern hatte sie ein gutes Verhältnis. – Gemälde (Werkstattkopie) um 1740, nach Antoine Pesne. Schloss Charlottenburg.