Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Audio Verlag München

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

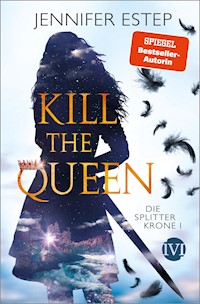

Gemma, die Kronprinzessin von Andvari, liebt hübsche Ballkleider und Juwelen. Zumindest denkt das jeder. Allerdings versteckt sie hinter dieser Fassade die Tatsache, dass sie eine mächtige Mentalmagierin ist – und eine Spionin. Um herauszufinden, wer Andvaris königliches Bergwerk ausraubt, begibt sich Gemma mit dem loyalen Gargoyle Grimley auf eine geheime Mission in das feindliche Königreich Morta. Dort warten nicht nur höfische Intrigen und mordlustige Adelige auf die junge Spionin, sondern auch Gemmas persönlicher Erzfeind: der gerissene und gut aussehende mortanische Prinz Leonidas.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Entdecke die Welt der Piper Fantasy:

www.Piper-Fantasy.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Saphirkrone« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Vanessa Lamatsch

© Jennifer Estep 2021

Published by Arrangement with Jennifer Estep

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

»Capture the Crown« bei HARPER Voyager, New York 2021

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: zero-media.net, München

Covermotiv: FinePic®, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Zitate

Teil I

Prinzessin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Teil II

Spionin

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Teil III

Königinnen

26

27

28

29

30

31

32

33

Danksagung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für meine Mom und meine Grandma – für eure Liebe, eure Geduld und alles andere, was ihr mir über die Jahre geschenkt habt.

Für die Leser, die mehr Geschichten aus meiner Splitterkronen-Welt hören wollten – das ist für euch.

Und für mein Teenager-Ich, das jedes Fantasy-Epos verschlungen hat, das es in die Finger bekommen konnte – weil du endlich deine eigenen High-Fantasy-Bücher schreibst.

Erspähst du den Sturm, der sich zusammenbraut, so wird dich der Blitz nicht treffen. Ignorierst du die dräuenden Wolken, so wirst du zu Asche zerfallen.

Lady Xenia Rubin, berühmte Spionin

Damen und Herren

laufen um Throne,

lachen und spielen –

sie jagen die Krone.

Mal sind sie närrisch,

mal zaghaft, bedacht,

manche auch fürchten

die Schwere der Macht.

Doch angstfrei gelingt es,

die Kron’ zu erringen,

Tod und Verheerung

den Feinden zu bringen.

Andvarisches Lied, beruhend auf einem Kinderspiel

Teil I

Prinzessin

1

Ich liebe mein Leben als Prinzessin.

Die wunderschönen Kleider. Die glitzernden Juwelen. Das leckere Essen. Und natürlich die Bälle und alles, was dazugehört: das Kleiderkaufen, das Tanzen, das Flirten.

O ja. Ich liebe all das und mehr.

Vielleicht sollte ich nicht so empfinden. Schließlich haben die meisten Angehörigen königlicher Familien einen schrecklich schlechten Ruf. Königinnen sind kalt, Könige grausam, Prinzen aufgeblasen. Würde man fragen, so würden die meisten Leute sagen, dass ich eine verwöhnte Prinzessin bin. Ich würde die Liste der verwöhnten Prinzessinnen sogar anführen, sowohl auf dem Kontinent Buchovia als auch darüber hinaus – und diese Tatsache erfüllt mich durchaus mit Stolz. Wenn dir schon so etwas nachgesagt wird, dann solltest du auch die Beste darin sein. Und ich bin verdammt gut darin, Gemma Armina Merilde Ripley zu sein, Kronprinzessin von Andvari, weit und breit bekannt als Mode-Trendsetterin, hervorragende Tänzerin und Meisterin im Flirten.

Aber es gibt etwas, das ich noch mehr liebe als mein Prinzessinnendasein – die Arbeit als Spionin.

»Bist du bereit, Gemma?«, fragte eine Stimme.

Ich sah zu der Frau um die fünfzig, die an der Wand stand. In ihrem dunkelbraunen, zum Dutt gebundenen Haar glänzten mehrere silberne Strähnen, und ihr Gesicht war von Runzeln gezeichnet, besonders um ihre haselnussbraunen Augen herum – als hätte sie jahrelang besorgt das Gesicht verzogen. Und das stimmte wahrscheinlich sogar … schließlich war ich diejenige, auf die sie aufpassen musste.

Die Frau trug eine dunkelgraue Tunika über einer engen, schwarzen Hose und Stiefeln. Auf ihrer Kleidung war weder ein Wappen noch ein anderes Symbol zu sehen, doch das silberne Schwert und der passende Dolch, die von ihrem schwarzen Ledergürtel hingen, verrieten, dass sie viel mehr war als eine einfache Bürgerliche.

Ich lächelte Topacia, meine langjährige, persönliche Leibwache, an. »Fast. Ich kontrolliere nur noch mal meine Verkleidung.«

Ich musterte meine Reflexion in dem frei stehenden Spiegel in einer Ecke des Wohnzimmers. Bevor wir letzte Woche heimlich nach Blauberg gereist waren, hatte ich meine Kleider und meinen Schmuck zur Seite gelegt. Ich hatte mir mein langes, dunkelbraunes Haar abgeschnitten, bis es mir nur noch auf die Schultern fiel, und es schwarz gefärbt. Ich wollte anders aussehen als normalerweise – auch wenn ich mir die Mühe gespart hatte, die Wölbung meiner Wangen oder die Form meiner Nase mit einem magischen Ring zu verändern. Das war nicht nötig, denn sobald ich die Mine betrat, färbte Dreck meine helle Haut dunkel.

Mein jetzt schwarzes Haar war im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden, den ich unter dem grauen Metallhelm auf meinem Kopf verstaut hatte. Wie Topacia trug auch ich eine dunkelgraue Tunika über einer engen, schwarzen Hose, auch wenn beides momentan von einem hellgrauen Overall verborgen wurde. An den Füßen hatte ich stabile Arbeitsstiefel.

Die Garnmeister in Glitnir, dem königlichen Palast von Andvari, wären wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen, hätten sie mich in meinem Minenarbeiteroutfit gesehen. Schließlich war das etwas ganz anderes als die Seiden-, Satin- und Samtstoffe, die ich gewöhnlich trug. Ich hatte nichts gegen einfache Kleidung – auch wenn ich mir wünschte, der Overall wäre weicher und der schwere Stoff würde mich nicht ständig im Nacken kratzen. Vielleicht sollte ich nach meiner Rückkehr nach Glitnir eine Kampagne für bequemere Kleidung für die Minenarbeiter meines Königreiches starten.

Darüber würden sich wahrscheinlich alle im Palast amüsieren und diesen Vorschlag für schrecklich närrisch halten. Doch ich hatte genug Zeit in engen Korsetten, kneifenden Schuhen und mit schweren Tiaras auf dem Kopf verbracht, um zu wissen, wie wichtig bequeme Arbeitskleidung war. Und Bälle zu besuchen, zu tanzen und mit Adeligen zu plaudern, war harte Arbeit. Außerdem würde diese scheinbar lächerliche Idee ganz wunderbar zu meiner sorgfältig errichteten Fassade passen.

Für die meisten Leute war Prinzessin Gemma Ripley ein hübsches Schmuckstück; ein weiteres Juwel, das am Hof von Glitnir glitzerte und strahlte. Und ich hatte nicht vor, die Leute wissen zu lassen, dass ich mehr war als ein hübscher Dekorationsgegenstand. Die Tatsache, dass man mich unterschätzte, hatte mir schon mehr als einmal geholfen … besonders auf meinen Geheimmissionen. Und meine aktuelle Unternehmung war viel wichtiger als die meisten früheren.

Topacia musterte mich. »Dein Haar abzuschneiden und zu färben, war auf jeden Fall eine clevere Idee. Vielleicht solltest du aber doch darüber nachdenken, einen Glamour-Ring zu tragen und deine Augenfarbe zu verändern.« Ein Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. »Besonders, weil du die blauesten Augen in allen Königreichen hast. So heißt es doch in dem Lied?«

Ich stöhnte über ihren Witz. Vor ein paar Jahren, zu meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag, hatte ein Musikmeister und potenzieller Freier »Die blaueste Krone« komponiert, ein zugegebenermaßen sehr einprägsames, flottes Lied, in dem das Blau meiner Augen mit den Saphiren in einer der Königskronen der Ripleys verglichen wurde. Zu meinem großen Entsetzen hatte sich das Lied wie ein Lauffeuer in Andvari und allen anderen Königreichen verbreitet. Inzwischen sangen die Leute das Lied fast jedes Mal, wenn ich als Prinzessin Gemma öffentlich auftrat – oder sie spielten zumindest eine Instrumentalversion davon. Mir hatte der Song gefallen – die ersten paar Male. Inzwischen – Hunderte von schief gekreischten Versionen später – knirschte ich schon bei dem Gedanken an die Melodie mit den Zähnen.

Topacia kommentierte meine missmutige Miene mit einem leisen Lachen. Ich ignorierte sie, löste mit Mühe meine Zähne voneinander und vollführte eine Geste, die meinen Helm, den Overall und die Stiefel einschloss.

»So gekleidet wird mich niemand erkennen. Und wir haben doch bereits darüber geredet: Soweit die Öffentlichkeit weiß, befindet sich Prinzessin Gemma gerade auf einem belanglosen Ausflug nach Svalin und erlebt sicher kein Abenteuer in Blauberg.«

Topacia zog eine Augenbraue hoch. »Abenteuer? Nennen wir das jetzt so? Und ich dachte, die Arbeit in einer Mine wäre schwer und dreckig.«

»Oh, das ist sie auf jeden Fall.« Ich grinste. »Aber genau deswegen handelt es sich auch um ein Abenteuer. Und ich liebe aufregende Abenteuer.«

Topacia schnaubte.

»Es ist ein Abenteuer«, wiederholte ich mit Nachdruck. »Und was noch besser ist: Du und Grimley seid auch dabei. Richtig, Grims?«

Ich sah zu dem Gargoyle hinüber, der ausgestreckt auf dem Teppich vor dem Kamin lag. Er war ungefähr so groß wie ein Pferd, auch wenn sein dunkelgrauer Steinkörper viel gedrungener war … und seine Beine kürzer. Alle Gliedmaßen bestanden fast nur aus Muskeln. Aus seinen großen, wolfsähnlichen Tatzen ragten schwarze Klauen, die perfekt dafür geeignet waren … na ja, alles zu zerreißen. Seine breiten Flügel lagen momentan wie zwei geschlossene Fächer an seinen Seiten, aber aus seiner Stirn ragten zwei gebogene Hörner, und sein Schwanz lief in einer Spitze aus wie ein Pfeil.

Der Gargoyle öffnete seine saphirblauen Augen … die ebenfalls in diesem dämlichen Lied verewigt waren. Grims gähnte und enthüllte dabei ein Maul voller rasiermesserscharfer Zähne.

Grimley war mein bester Freund. Seit dem Tag, als ich ihm in den Nadelbergen begegnet war – nach dem Sieben-Türme-Massaker auf meiner Flucht aus Bellona –, war der Gargoyle ständig an meiner Seite. Damals hatte ich dringend einen Freund gebraucht, daher war Grimley mir wie ein Geschenk der Götter erschienen. Er hatte mir in diesen finsteren, wilden und gefährlichen Tagen mehr als einmal das Leben gerettet … seitdem waren wir unzertrennlich.

Grimley hob den Kopf und spähte zu mir. Er musste meine turbulenten Gedanken durch unsere geistige Verbindung gespürt haben. Eilig verdrängte ich die Erinnerungen an das Massaker und seine Folgen, wanderte hinüber und ging vor ihm in die Hocke. Grimley rollte sich auf die Seite, damit ich ihm den Bauch kraulen konnte. Die flexible Steinhaut dort hatte dieselbe raue, verwitterte Struktur wie am Rest seines Körpers. Dank der Hitze des Kamins war er so warm wie ein Stein, der in der Sommersonne gelegen hatte.

Du faules Stück, dachte ich und richtete die Worte mithilfe meiner Magie an ihn. Du könntest zumindest so tun, als wärst du aufgeregt wegen unserer Mission.

Ich fühle mich viel zu wohl, um aufgeregt zu sein. Grimleys tiefe Stimme erklang in meinem Kopf. Sie klang ein bisschen wir Kieselsteine, die aneinandergerieben wurden. Außerdem ist es deine Mission, in der Mine zu arbeiten. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass du sicher nach Hause zurückkehrst, wie dein Vater es befohlen hat. Die Nickerchen nicht zu vergessen, natürlich.

Obwohl ich neunundzwanzig Jahre alt war und sehr gut auf mich selbst aufpassen konnte, wäre es Dominic Ripley – dem Kronprinzen von Andvari – lieber gewesen, wenn ich in Glanzen, unserer Hauptstadt, geblieben wäre, um mich dort um höfische Angelegenheiten zu kümmern und den Rest meiner Tage mit Einkaufstouren, Teekränzchen und Bällen zu füllen. Das hätte auch meinem Großvater sehr gefallen, Heinrich Ripley, dem aktuellen König von Andvari. Beide wären verzückt gewesen, hätte ich nie wieder einen Schritt aus dem königlichen Palast heraus gemacht, statt als reisende Botschafterin für unser Königreich zu arbeiten – eine Position, die ich eigens geschaffen hatte, um eine Tarnung für meine Spionagemissionen zu haben.

Doch mein Vater und mein Großvater hatten mich – wahrscheinlich zu ihrem großen Bedauern – zu tief empfundenem Pflichtbewusstsein erzogen. Und meine Pflicht verlangte von mir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tat, um mein Volk zu beschützen. Was meiner Meinung nach beinhaltete, mich nicht dort aufzuhalten, wo jeder mit mir rechnete. Stattdessen brach ich zu Abenteuern auf und begab mich hin und wieder in moderate Gefahr.

In Prinzessin Gemmas Gegenwart neigten die Leute dazu, entweder zu faseln oder zu protzen. Gewöhnlich waren nur ein paar freundliche Worte und ein paar Minuten meiner Aufmerksamkeit nötig, um jemanden davon zu überzeugen, mir alle Gerüchte und Neuigkeiten anzuvertrauen. Ich setzte diese Informationen dann ein, um große und kleine Vergehen aufzudecken – mal hielt ich Händler davon ab, zu viel für ihre Waren zu verlangen; mal brachte ich Adelige dazu, ihre Steuern zu bezahlen; und hin und wieder spürte ich Banditen auf, die eine Siedlung terrorisierten. Meine scheinbar unschuldigen Reisen hatten mir außerdem erlaubt, ein Netzwerk von Quellen in ganz Andvari und darüber hinaus aufzubauen, die mich durch Briefe gerne über alles auf dem Laufenden hielten, was in ihrem Teil des Kontinents vor sich ging.

Grimley verschob seinen Körper ein wenig auf dem Teppich, um eine noch gemütlichere Stellung zu finden. Ich habe durchaus vor, die Befehle deines Vaters zu befolgen, sollte das nötig werden. Doch bis dahin überlasse ich dich dir selbst, weil du ganz gut auf dich selbst aufpassen kannst. Während du mich meinem Nickerchen überlässt, das ich sehr genießen werde. Abgemacht?

Ich streckte dem Gargoyle meine Zunge heraus, so wie ich es schon seit Kindertagen tat. Er brummte amüsiert, schloss die Augen und schlief wieder ein, die kurzen Beine in die Luft gestreckt.

Grimley hatte recht. Ich konnte auf mich selbst aufpassen, trotz meiner Fassade der verwöhnten Prinzessin. Als Mentalmagierin besaß ich die Fähigkeit, Gegenstände mit bloßer Gedankenkraft zu bewegen, die oberflächlichen Gedanken von anderen Menschen zu belauschen und in Träume einzudringen … unter anderem. Ich war viel mächtiger und gefährlicher, als es den meisten Leuten bewusst war – wenn meine Magie denn funktionierte.

Eine alte, vertraute Sorge flammte pochend auf wie ein Splitter in meinem Herzen. Ich stand auf, packte meine silberne Halskette und zog das Schmuckstück unter der Kleidung hervor.

An der Kette baumelte ein Anhänger. Auf einem Silberplättchen waren kleine Stücke schwarzer Gagat so arrangiert, dass sie ein knurrendes Gargoylegesicht darstellten – das königliche Wappen der Ripleys. Winzige, mitternachtsblaue Zährensteinsplitter bildeten Hörner, Augen, Nase und Zähne und sorgten dafür, dass der Anhänger aussah wie Grimleys Gesicht.

Der Anhänger war ein Geschenk von Alvis gewesen, dem königlichen Juwelier von Andvari – einem Metallsteinmeister. Alvis gehörte zu den wenigen Personen, die wussten, welche fürchterlichen Dinge ich mit meiner Magie anstellen konnte. Er hatte den Anhänger vor Jahren für mich geschaffen, um mir die Kontrolle über meine Magie zu erleichtern. Der schwarze Gagat half mir dabei, mich vor den banalen Gedanken der Leute um mich herum abzuschirmen. Die blauen Zährensteinsplitter dagegen konnten meine eigene Magie aufnehmen und speichern, um mir für den Fall der Fälle ein wenig zusätzliche Kraft zu verleihen. Allerdings hatte ich die Splitter noch nie auf diese Weise nutzen müssen.

Ich trug den Gargoyle-Anhänger immer und nahm ihn für nichts und niemanden ab – egal, wie oft Yaleen, meine Garnmeisterin, sich darüber beschwerte, dass das Schmuckstück nicht zur Farbgebung ihrer Abendroben passte.

Ich hatte zu viel Angst vor dem, was passieren konnte – was ich anrichten konnte –, wenn ich den Anhänger je ablegte.

Ich rieb mit dem Daumen über die Zährensteinsplitter im Gesicht des Gargoyles. Das Kratzen der Edelsteine an meinen Fingern milderte meine Sorgen, also schob ich den Gargoyle wieder unter meinen Overall. Die kühle Silberkette um meinen Hals und das Gewicht des Anhängers über meinem Herzen beruhigten mich.

Sieh den Anhänger als kleine Ausgabe von Grimley, der dich bewacht, hörte ich Alvis’ Stimme in meinem Kopf rumpeln. So hatte er durch die Blume die finstere Wahrheit ausgesprochen, die wir beide kannten – dass der Anhänger eher andere Leute vor meiner Magie beschützte als mich.

Ich ging zum Tisch und schnappte mir den Dolch, der auf der Platte lag. Die Waffe bestand aus hellgrauem Zährenstein, mit Grimleys knurrendem Gesicht in Gagat und Zährenstein auf dem Heft. Ein weiteres Geschenk von Alvis. Auf dem Tisch lagen auch noch das dazu passende Schwert sowie das Schild, jeweils mit demselben Wappen darauf. Doch diese Waffen waren viel zu groß und auffällig, um sie mit in die Mine zu nehmen.

Ich schob den Dolch in die Scheide im Schaft meines Stiefels. Dann schnappte ich mir die Blechdose mit meinem Mittagessen und sah erneut Topacia an. »Lass uns gehen. Wird Zeit, dass sich Minenarbeiterin Gemma zum Dienst meldet.«

Topacia und ich ließen den schnarchenden Grimley vor dem Kamin zurück und gingen hinaus. Die Hütte, die Topacia unter falschem Namen für mich gemietet hatte, stand einsam in einem kleinen Wäldchen, aber ich rief trotzdem meine Magie, um sicherzustellen, dass wir allein waren.

Alles in der Welt hatte eine eigene Energie, eine Art Aura … egal, ob es sich um einen Meuchelmörder handelte, der mir im Wald auflauerte, einen Schmetterling, der durch die Zweige flatterte, oder einen im Gras versteckten Stein. Als Mentalmagierin konnte ich meinen Geist aussenden und diese Energie beeinflussen. Ich konnte den Meuchelmörder zum Stolpern bringen, den Schmetterling gegen einen Ast schnippen oder den Stein aus dem Boden lösen und den Hügel nach unten rollen lassen.

Als ich noch jünger gewesen war und noch lernen musste, meine Macht zu kontrollieren, hatte ich immer so getan, als wäre ich eine Puppenspielerin, an deren Fingern unsichtbare Fäden befestigt waren, die mich mit allem und jedem um mich herum verbanden. Ich musste die Fäden nur packen oder loslassen, daran ziehen oder sie von mir stoßen, um Dinge geschehen zu lassen – mit allen möglichen Folgen.

Jetzt spürte ich niemanden zwischen den Bäumen. Es war nur ein kleiner Gedanke nötig, um die Tür hinter uns zu schließen. Ich wedelte mit der Hand und beeinflusste damit die unsichtbaren Energieströme, die mich mit der Tür verbanden, sodass auch das Schloss einrastete.

Wir traten auf den Trampelpfad, der zu einer mit Kopfsteinen gepflasterten Straße führte, auf der sich Fußgänger, Kutschen und Fuhrwerke tummelten. Es war kurz nach sieben Uhr morgens, und die Leute drängten in die Stadt, um sich an ihre Arbeitsplätze zu begeben.

Wie im Großteil von Andvari waren die Minen die wichtigsten Arbeitgeber in Blauberg, einer mittelgroßen Stadt nur fünf Kilometer entfernt von der Grenze zu Morta. Die meisten Fußgänger auf der Straße trugen die grauen Overalls und Helme, die sie als Minenarbeiter kenntlich machten. Die wohlhabenderen Adeligen und Händler rollten in Kutschen und Karren vorbei.

In der kalten Luft Ende September schwebten kleine Dampfwolken vor den Gesichtern der Leute, und auch die Pferde vor den Kutschen und Karren stießen dichte Wolken aus. Blauberg lag hoch oben im Gebirge – war gleichsam in die Felsen des namensgebenden Berges geschlagen –, daher hatte hier der Herbst bereits Einzug gehalten. Die Bäume an der Straße präsentierten ihre Blätter in leuchtenden Rot- und Goldtönen.

Über der Straße segelten Gargoyles durch die Luft, weg von den Leuten und den Gebäuden. Manche der Kreaturen waren größer als Grimley, mit Flügeln, die über die Straße hinausreichten, während andere kaum größer waren als Caladriusse, diese eulenähnlichen Vögel, die für ihr schneeweißes Federkleid und ihre starke Magie bekannt waren. Jeden Morgen flogen die Gargoyles in die umliegenden Wälder und Berge, um Ratten, Kaninchen und anderes Getier zu jagen. Dann, am Abend, kehrten sie zum Schlafen auf die Dächer der Stadt zurück.

Topacia und ich bogen um eine Kurve. Die Bäume lichteten sich und gaben den Blick auf die Stadt frei. Blauberg erstreckte sich über mehrere Ebenen, die sich am Berg nach oben zogen. Steinerne Stufen verbanden die verschiedenen Etagen in geraden Strichen. Die Straßen dagegen zogen sich im Zickzack über den Berg, um die Höhenunterschiede auszugleichen.

Viele der aus grauem Stein erbauten Läden und Wohnhäuser ragten hoch und schmal in den Himmel. Ihre steilen, mit schwarzem Schiefer gedeckten Dächer ließen sie wirken wie Türme – als wäre die gesamte Stadt ein einziger großer Märchenpalast, der so tief in den Berg eingesunken war, dass nur noch die Türme zu sehen waren.

Diese Illusion eines versunkenen Schlosses wurde verstärkt von den vielfältigen Schnitzereien und anderen künstlerischen Verzierungen, die an den Gebäuden prangten. Reben, Blätter und Blüten zogen sich über viele der hölzernen Fensterläden, und manche der schöneren Häuser wurden von Steinsäulen gestützt, die so gearbeitet waren, dass sie aussahen wie blühende Bäume. Wetterfahnen aus Bronze in Form von Gargoyles zierten beinahe jedes Dach, wo sie sich quietschend in der Brise bewegten.

Blauberg war bei Weitem nicht so wohlhabend und schön wie Glanzen, die Hauptstadt. Doch mich amüsierte es blendend, im Gehen nach den vereinzelten, glänzenden Monden auf Säulen oder den Stiefmütterchen aus Saphiren auf einer Tür Ausschau zu halten.

Und was noch besser war: Dieses Spiel half mir dabei, die Gedanken der Leute um mich herum auszublenden.

Metzger, Bäcker und andere Händler priesen bereits aus Ladentüren und Karren heraus ihre Waren an, während die Kunden um den Preis für Fleisch, Puffmais oder Stoff feilschten. Die Geräuschkulisse war schon schlimm genug, aber der stetige Strom von Gedanken um mich herum war besonders unerträglich.

Die Leute dachten ständig. Jede verdammte Sekunde an jedem verdammten Tag. Und mich in der Umgebung von so vielen Leuten aufzuhalten, bedeutete, dass unzählige Gedanken um meinen Kopf summten wie unsichtbare Bienen.

Der Gargoyle-Anhänger erwärmte sich auf meiner Haut, als würde ein heißer Stein an meine Brust gedrückt. Die Gagatsplitter blockierten so viele Gedanken wie möglich … aber es waren einfach zu viele Leute, als dass es den Juwelen gelingen konnte, die mentale Flutwelle zu stoppen.

Muss dieses Fleisch verkaufen, bevor es schlecht wird …

Dieser Puffmais schmeckt schal …

Die blaue Seide bekomme ich auch billiger …

Diese und Dutzende weiterer Gedanken drängten auf mich ein, als ich über einen der vielen Plätze der Stadt eilte. Das ständige Murmeln im Kopf war unglaublich ermüdend – als wäre ich gezwungen, mir eine Musik anzuhören, die niemals verstummte. Und noch schlimmer: Ich konnte auch noch die Emotionen der Leute spüren, was die Kakofonie in meinem Kopf und meinem Herzen nur verstärkte.

In solchen Momenten fühlte ich mich nicht wie eine Puppenspielerin, die alle Fäden in der Hand hielt und alle Anwesenden damit geschickt manipulierte. Nein, in diesem Augenblick war ich eher ein winziges, zerbrechliches Schiff, das in einen tosenden Sturm geraten war. Die Gedankenwellen schleuderten mich hin und her auf einer See aus Gefühlen. Alles, von eisiger Verachtung über lauwarmem Interesse bis zu kochender Wut, schwappte über mein angeschlagenes Deck hinweg.

Topacia und ich betraten eine weniger belebte Straße. Das unablässige Brummen in meinen Ohren ließ nach, der Anhänger brannte nicht mehr auf meiner Haut, und mein inneres Schiff richtete sich langsam wieder auf, weil der Sturm der plappernden Gedanken verklang. Ich seufzte vor Erleichterung.

Wir umrundeten den Blauberg, um uns dem Felsmassiv von hinten zu nähern. In dieser Gegend gab es hauptsächlich Läden, deren Waren zugeschnitten waren auf die Bedürfnisse der Minenarbeiter. Die Straße öffnete sich auf einen riesigen Platz, an dessen Rändern Verkaufskarren standen. In der Mitte erhob sich ein grauer Springbrunnen mit einer Gargoylestatue mit weit ausgebreiteten Flügeln. Immer wieder hielten Minenarbeiter davor an, um einen Penny in das plätschernde Wasser zu werfen. Andvarische Minen gehörten zu den sichersten auf dem buchovischen Kontinent. Trotzdem konnte es nicht schaden, die Götter um ein Quäntchen Extraglück zu bitten, bevor man in die Dunkelheit hinabstieg.

Hinter dem Springbrunnen trennte eine niedrige Mauer den Rest des Platzes von der Mine ab. Ein schwarzes Loch öffnete sich in der Seite des Berges, als wäre das Maul eines Kraken in dauerhaftem Gähnen erstarrt. Mit Erz gefüllte Karren wurden aus dem Haupteingang und den Nebenstollen gerollt und über Metallgleise zu einem großen Gebäude in der Ferne geschoben.

In der Raffinerie würden andere Arbeiter dann die Zährensteine, Juwelen und alles andere von Wert sorgfältig vom umgebenden, normalen Gestein trennen. Dann würden die gewonnenen Rohstoffe weiterverarbeitet, geschliffen und poliert, um ein verkaufsfertiges Endprodukt herzustellen.

Ich nickte Topacia zu, und wir glitten in eine schmale Gasse zwischen zwei Bäckereien.

Topacia musterte die Leute, die sich auf der Straße bewegten. »Ich habe Gerüchte gehört, dass sich irgendwelche Mortaner in Blauberg aufhalten. Nicht einfach normale Händler, sondern wohlhabende Höflinge von hohem Stand, zusammen mit ihren Wachen. Bisher habe ich sie aber nicht gesehen – noch nicht.«

Während ich in der Hütte lebte und in der Mine arbeitete, hatte Topacia sich in einem der Gasthöfe der Stadt einquartiert und besuchte regelmäßig Läden und Tavernen. Denn meine Freundin war nicht nur eine herausragende Kämpferin, vielmehr liebte sie es, mit Leuten zu schwatzen. Für Topacia war jeder Fremde ein Bekannter, den sie noch kennenlernen musste. Sie war sehr begabt darin, Gerüchte zu belauschen und beiläufig all die Fragen zu stellen, auf die ich mir eine Antwort wünschte. Ihre Informationen über Mortaner in Blauberg machten mich noch misstrauischer.

Andvari und Morta waren immer schon verfeindet. Die königliche Familie der Morricones hatte schon lange ein Auge auf die Minen der Ripleys und ihren Reichtum an Edelmetallen und Juwelen aller Art geworfen. Doch einer der entscheidendsten Momente in der Jahrhunderte währenden Feindschaft zwischen den zwei Königreichen war das Sieben-Türme-Massaker gewesen.

Vor etwas mehr als sechzehn Jahren hatte König Maximus Morricone von Morta seine uneheliche Schwester Maeven ausgesandt, um die königliche Familie von Bellona, die Blairs, zu töten. Maeven hatte den Angriff sogar meinem Onkel, Prinz Frederich Ripley, in die Schuhe geschoben, der mit seinen andvarischen Begleitern zu diesem Zeitpunkt Bellona besucht hatte.

Ich gehörte zu den wenigen Leuten, die diese schreckliche Tragödie überlebt hatten.

Damals war ich zwölf Jahre alt gewesen … doch manchmal fühlte es sich an, als wäre es gestern gewesen, als Kronprinzessin Vasilia Blair einen Dolch in Onkel Frederichs Herz gerammt hatte – bei einem Mittagessen auf dem königlichen Rasen. Im Anschluss daran hatte sie Lord Hans, den andvarischen Botschafter, mit ihrer Blitzmagie umgebracht. Danach hatte ich mich wie ein Feigling unter einem Tisch versteckt und beobachtet, wie die verräterischen Wachen alle um mich herum abgeschlachtet hatten.

Rufe und Schreie hallten in meinem Kopf wider, unterlegt von dem leiseren, aber umso schrecklicheren Wimmern aus Schmerz und Angst und dem gepressten, tränenerfüllten Flehen um Gnade.

Doch Gnade hatte es an diesem Tag nicht gegeben – nur Tod.

Ich wäre ebenfalls gestorben, hätte Everleigh Blair mich nicht aus meinem Versteck und über den Rasen gezerrt, um mich an Lady Xenia Rubin zu übergeben, eine mächtige Ogermorphin.

Ich erinnerte mich noch genau daran, wie Xenias Arm sich um meine Taille gelegt hatte, enger als eine Schraubzwinge aus Kalteisen. Sie hatte mich in die Luft gehoben, als wöge ich nicht mehr als ein Babygargoyle. Maeven hatte Xenia mit ihren purpurfarbenen Blitzen beschossen, um unsere Flucht zu stoppen, doch Xenia war weitergerannt … und irgendwann hatten wir den Palast erreicht.

Dort hatte Alvis, der damals als königlicher Juwelier in Sieben Türme gearbeitet hatte, uns bei der Flucht durch ein paar alte Stollen geholfen, die unter dem Palast verliefen. Allerdings hatte es uns im Anschluss Wochen gekostet, in meine Heimat Andvari zurückzukehren.

Nach dem Massaker hatten Andvari und Bellona kurz vor einem Krieg gestanden – bis Everleigh die mortanische Intrige aufgedeckt, ihre verräterische Cousine Vasilia getötet und selbst den bellonischen Thron bestiegen hatte.

König Maximus war schon lange tot, aber jetzt regierte Königin Maeven, also existierten die Spannungen zwischen Andvari und Morta bis heute. Die zwei Königreiche standen eigentlich immer kurz vor einem Kriegsausbruch.

In letzter Zeit schienen sich die Spannungen allerdings noch zu verstärken, und unheilvolle Gerüchte waren im Umlauf.

»Gemma?«, fragte Topacia und riss mich damit aus meinen finsteren Gedanken. »Was soll ich in Bezug auf die Mortaner unternehmen? Wenn sie wüssten, dass du hier bist – besonders, falls sich jemand aus dem direkten Umfeld der Morricones hier herumtreibt –, dann werden sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dich zu entführen. Oder Schlimmeres.«

Wieder hallten Schreie durch meinen Kopf. Ich wusste genau, wie viel schlimmer es werden konnte, wenn man es mit den Morricones zu tun hatte. Trotzdem zwang ich mich zum logischen Denken. Aufgrund von Mutmaßungen zu handeln, konnte leicht dafür sorgen, dass Topacia und ich den Tod fanden.

»Es sind immer ein paar Mortaner in Blauberg, weil die Stadt so nah an der Grenze liegt«, sagte ich. »Schließlich ist dies eine der wenigen Städte, in denen Handel zwischen den zwei Königreichen tatsächlich notwendig ist und begünstigt wird – wegen der abgeschiedenen Lage, umgeben von Bergen und Wildnis.«

»Aber was ist mit deiner Theorie, dass die Morricones etwas planen?«, meinte Topacia. »Also, dass sie etwas noch Fieseres planen als gewöhnlich?«

In den letzten zwei Monaten hatte ich durch mein Netzwerk von mehreren verstörenden Vorfällen in Andvari gehört – und alle hatten sich in der Nähe der mortanischen Grenze ereignet. Alle Händler einer Karawane waren von Banditen ermordet worden. In einer kleinen Mine war ein Schacht kollabiert, wodurch mehrere Arbeiter den Tod gefunden hatten. Eine Gruppe königlicher Wachen war in einem heftigen Gewitter und der daraus entstehenden Springflut ums Leben gekommen.

Einzeln betrachtet, wirkten diese Vorkommnisse nur wie zufällige Tragödien … doch die zeitliche und örtliche Nähe der Vorfälle hatten mich misstrauisch gemacht. Also hatte ich die letzten Wochen in meiner Rolle als Botschafterin damit verbracht, die Orte der jeweiligen Attacken und Unglücksfälle zu besuchen. Ich hatte den Angehörigen der Opfer mein Beileid ausgesprochen und gleichzeitig diskret meine eigene Untersuchung vorangetrieben. Und ich hatte einen gemeinsamen Nenner bei allen Vorfällen entdeckt – Zährenstein.

Die Händlerkarawane, die Mine und die Wachen hatten alle Hunderte Pfund Zährenstein in ihrem Besitz gehabt – Zährenstein, der nie wieder aufgetaucht war.

Zährenstein wurde oft für Schmuck und Kunstwerke verwendet, doch daraus konnten auch Waffen gemacht werden – wie der Dolch, der in meinem Stiefel steckte. Meine Theorie lautete, dass jemand Zährenstein hortete – jemand in Morta, wenn man bedachte, dass alle Vorfälle sich nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt ereignet hatten. Natürlich verdächtigte ich hauptsächlich die Morricone-Familie und besonders Königin Maeven, auch wenn es noch ein paar andere mortanische Adelsfamilien gab, die reich und mächtig genug waren, um all diesen Zährenstein spurlos verschwinden zu lassen.

Was diese Person allerdings mit dem Rohstoff wollte … nun, ich zweifelte stark daran, dass es um so etwas Harmloses wie Schmuckstücke oder Statuen ging, so viele Leute, wie bereits dafür getötet worden waren. Ich befürchtete, dass Maeven den Zährenstein irgendwie dazu einsetzen wollte, einen Mordanschlag auf meinen Vater und Großvater zu verüben – mal wieder.

Mehrere Monate nach dem Sieben-Türme-Massaker hatte die Bastard-Brigade – eine Gruppe aus unehelichen Mitgliedern der Morricone-Königsfamilie – versucht, meinen Vater zu ermorden. Zudem hatten sie meinem Großvater heimlich das Gift des Amethystaugen-Kaktus verabreicht. Dank Königin Everleighs Einschreiten hatten Vater und Großvater Heinrich zwar beide überlebt, aber es war knapp gewesen.

Ich hatte bereits Onkel Frederich durch Maevens Intrigen verloren. Ich würde nicht zulassen, dass sie mir noch jemanden raubte.

Vor zwei Monaten hatte ich aber erst angefangen, mir wirklich Sorgen zu machen. Eine Vorarbeiterin namens Clarissa hatte einen Brief nach Glitnir geschickt – an Großvater Heinrich –, um ihn wissen zu lassen, dass mehrere Lieferungen Zährenstein aus der Blauberg-Mine verschwunden waren. Viel größere Lieferungen als alle, die bisher gestohlen worden waren.

In Minen verschwand immer wieder mal etwas – letztendlich waren sie ja nichts anderes als tiefe Löcher im Boden –, also hatten mein Großvater und mein Vater dem Brief keine allzu große Beachtung geschenkt. Doch für mich war das ein weiterer verdächtiger Vorfall in einer langen und besorgniserregenden Reihe von Tragödien – besonders, da Clarissa drei Tage später bei einem Minenunfall ums Leben kam.

Clarissas Tod schien mir viel zu gut zu allem anderen zu passen, also war ich nach Blauberg geeilt, um Nachforschungen anzustellen. An die anderen Orte war ich zu spät gekommen, um viel herauszufinden. Ich hoffte inständig, dass es diesmal anders laufen würde.

»Meine Theorie ist genau das – eine Theorie. Bis ich Beweise finde, dass sie zutrifft«, antwortete ich Topacia endlich. »Geh wieder in die Stadt und schau, ob du noch mehr Gerede über die mortanischen Adeligen hörst. Ich werde meine Schicht antreten und dabei vielleicht herausfinden, wer Zährenstein aus der Mine schmuggelt.«

Topacia nickte, dann glitt sie aus der Gasse und verschwand.

Ich wollte gerade zum Mineneingang gehen, als etwas meinen Geist streifte. Die unerwartete Präsenz fühlte sich weich an, wie Federn auf der Haut, aber ich erstarrte trotzdem. Ich hörte keine Gedanken, doch auf meiner Haut erwärmte sich der Gargoyle-Anhänger, und meine Fingerspitzen kribbelten, als hielte ich einen Blitz. Dieses Kribbeln war besorgniserregend – denn es bedeutete, dass jemand oder etwas in der Gegend Magie besaß.

Eine sehr mächtige Magie.

Ich ließ den Blick über die Straße, den Platz und den Eingang zur Mine gleiten, doch alles sah aus wie immer. Minenarbeiter, die zur Arbeit gingen, Händler und Marktfrauen, die ihre Waren anpriesen, quietschende Karren voller Erz und Juwelen auf ihren Gleisen.

Ein Schatten glitt über den Himmel und verdunkelte für einen Moment die Sonne. Und genau in dem Moment fühlte ich wieder diese Präsenz. Wer – oder was – war das?

Ich zog den Dolch aus meinem Stiefel und ging ans andere Ende der Gasse. Dann schickte ich meine Magie aus, um nach der vagen Präsenz zu suchen. Sie befand sich … dort drüben.

Ich glitt von einer Gasse in die nächste, als jagte ich eine Feder im Wind. Irgendwann öffnete sich die letzte Gasse in Richtung eines kleinen Wäldchens. Ich huschte zwischen die Bäume und schlich weiter, spähte um einen Ahornstamm herum und …

… entdeckte auf der Lichtung dahinter einen Strix.

Der falkenähnliche Vogel war in etwa so groß wie Grimley, also ungefähr so wie ein Pferd. Allerdings war Grimleys Körper breiter und fester gebaut. Die Federn des Strix zeigten ein leuchtendes Amethyst-Purpur, und an den Enden der breiten, mächtigen Flügel glänzten Onyxspitzen, die so hart, scharf und tödlich waren wie die Pfeilspitzen, an die sie erinnerten.

Die großen, leuchtenden Augen des Vogels hatten dieselbe Färbung wie seine Federn, während der spitze Schnabel und die gebogenen Krallen schwarz glänzten. Eine wunderschöne, wenn auch gefährliche Kreatur.

In den Nadelbergen um Blauberg lebten viele Strixe. Die wilden Vögel glitten oft über die Stadt hinweg, auch wenn sie gewöhnlich sehr hoch unterwegs waren, um den Gargoyles auszuweichen … die zwei Spezies mochten sich nicht besonders. Ich konnte weder Sattel noch Zügel am Strix erkennen, doch er wirkte nicht wie ein wilder Vogel. Aber wo war sein Besitzer?

»Siehst du, Lyra?«, erklang in diesem Moment eine tiefe Männerstimme wie als Antwort auf meine stumme Frage. »Ich habe dir doch gesagt, dass der Flug über die Berge nicht allzu schlimm werden würde.«

»Besserwisser«, zwitscherte der Strix mit hoher, melodischer Stimme, doch ich konnte die Zuneigung im Tonfall hören.

Ein Mann trat um den Strix herum. Er schien etwa ein oder zwei Jahre älter als ich zu sein, also um die dreißig Jahre. Sein relativ langes, schwarzes Haar glänzte wie die Onyxspitzen an den Flügeln des Strix. Seine Augen waren von einem tiefen Amethystblau. Dazu hatte er hohe Wangenknochen und eine gerade Nase. Seine Haut war gebräunt wie die eines Menschen, der viel Zeit unter freiem Himmel verbringt.

Er trug eine enge, schwarze Hose und Stiefel, dazu Handschuhe, ein Hemd und eine lange, schwarze Reittunika. Um seine Schultern lag zudem noch ein schwarzer Mantel. Die Stoffschichten betonten seinen großen, muskulösen Körper und verliehen ihm eine souveräne Aura. An seinem schwarzen Ledergürtel hing ein hellgraues Zährensteinschwert mit passendem Dolch. Doch ich hatte den Eindruck, dass die Waffen bei Weitem nicht so gefährlich waren wie der Mann selbst.

Er drehte sich in meine Richtung … und da entdeckte ich ein mit silbernem Faden eingesticktes Wappen direkt über seinem Herzen – ein schickes, kursives M in einem Kreis aus Strixfedern.

Vor Schreck fuhr ich zusammen. Topacia hatte recht gehabt: Es gab wirklich einen Mortaner in der Stadt.

Prinz Leonidas Luther Andor Morricone, Sohn von Königin Maeven Morricone, der Zweite in der Thronfolge von Morta.

Mein Erzfeind.

2

Niemals wäre mir in den Sinn gekommen, dass von allen Mortanern ausgerechnet Prinz Leonidas in Blauberg auftauchen könnte.

Ein mortanischer Prinz auf andvarischem Grund und Boden … ich konnte mir nicht mal vorstellen, wann es so etwas schon gegeben hatte. Wahrscheinlich nicht mehr, seit meine Vorfahrin, Königin Armina Andromeda Aster Ripley, unser Königreich gegründet hatte, indem sie eine Armee von Gargoyles versammelt und den Morricones und ihren Strixen das Land entrissen hatte. Doch der Beweis, dass dies jetzt gerade wirklich geschah, befand sich direkt vor meinen Augen.

Prinz Leonidas legte den Kopf schief, dann wirbelte er herum, die Hand am Schwert. Ich spannte jede Faser meines Körpers an, weil ich vermutete, dass er mich entdeckt oder zumindest meine Gegenwart gespürt hatte.

Schließlich war er ein Mentalmagier, genau wie ich – und wir waren uns schon begegnet.

Erinnerungen knisterten in meinem Geist, die Bilder waren so lebendig und intensiv, dass ich mir sicher war, er müsste sie spüren. Doch statt sich auf die Stelle zu konzentrieren, an der ich mich verbarg, wandte Leonidas sich in eine andere Richtung.

Von dort erklangen Schritte, begleitet von einem leisen Summen. Dann hüpfte ein Mädchen auf die Lichtung, das eine Brotzeitdose aus Blech im Takt ihrer fröhlichen Bewegungen hin und her schwenkte.

Das vielleicht siebenjährige Mädchen sah auf. Ihr fröhliches Summen brach abrupt ab. Das Mädchen erstarrte, den Blick unverwandt auf den Strix gerichtet, der sie mit neugierigem Blick musterte. Zumindest hoffte ich, dass es Neugier war und nicht Hunger.

Die Anwesenheit des Prinzen hatte mich so überrascht, dass ich das Näherkommen des Mädchens nicht gespürt hatte. Innerlich verfluchte ich meine Unaufmerksamkeit. Der Mortaner und der Strix konnten die Kleine mühelos umbringen.

Leonidas musterte sie. Ihre Augen wurden größer und größer, als wäre sie ein Rehkitz, das erst jetzt verstand, dass es sich in der Gegenwart eines Grauwolfs befand. Niemand in Blauberg ritt Strixe – außer Mortaner, die auf Besuch in der Stadt waren –, also wusste das Mädchen genau, was er war, auch wenn sie nichts vom königlichen Stand ihres Gegenübers ahnte.

Mehrere Sekunden verstrichen, in denen sich die Gegenüberstehenden angespannt musterten.

Dann beugte Leonidas sich vor und pflückte ein Veilchen aus einem Büschel vor seinen Füßen. Er drehte den Stängel in den behandschuhten Händen, als er sich dem Mädchen näherte.

Ich blieb hinter meinem Busch, den Dolch immer noch fest umklammert. Wenn die Blume ein Trick war … wenn er das Mädchen angriff … dann würde ich auf die Lichtung eilen und ihm den Bauch aufschlitzen.

Ein Teil von mir sehnte sich danach, wegen der schrecklichen Dinge, die in unserer Kindheit zwischen uns geschehen waren. Doch ich zügelte meine mörderischen Triebe – für den Moment.

Leonidas hielt vor der Kleinen an, die sich ihre Brotzeitdose an die Brust presste, als wäre es ein schützender Gladiatorenschild. Langsam ließ Leonidas sich auf ein Knie sinken, um ihr ins Gesicht sehen zu können. Dann, genauso langsam, streckte er dem Mädchen das Veilchen entgegen, als offerierte er einer Prinzessin eine Liebesgabe.

»Hallo, du«, sagte er überraschend sanft. »Eine hübsche Blume für ein hübsches Mädchen?«

Das Mädchen lehnte sich vor wie ein Kaninchen, das vom hypnotischen Blick einer Korallenviper fixiert wurde. Mit der freien Hand zog die Kleine ihm die Blüte aus den Fingern, dann wich sie eilig zurück. Bei der Bewegung schlug die Brotzeitdose gegen ihre Knie wie eine Trommel. Sie kicherte, doch das hohe, nervöse Geräusch entsprang offensichtlich eher Nervosität als echter Erheiterung.

»Wieso läufst du nicht weiter?«, murmelte Leonidas sanft.

Die Kleine kicherte wieder, dann eilte sie in die Richtung davon, aus der sie gekommen war, und verschwand zwischen den Bäumen.

Ich ließ meinen Dolch nicht los. Das Mädchen mochte weg sein, aber ich wusste genau, wie gefährlich und hinterhältig Leonidas Morricone in Wirklichkeit war – in dem einen Moment besorgt, im nächsten grausam.

Er erhob sich wieder. »Das war knapp.«

»Zu knapp«, stimmte ihm Lyra mit ihrer hohen, melodiösen Stimme zu.

»Du solltest besser ein Versteck für den Tag finden. Ich werde mich in der Stadt umhören. Vielleicht kann ich Neuigkeiten oder Gerüchte aufschnappen. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang wieder.«

Neuigkeiten? Gerüchte? Das klang fast, als wäre er in einer Spionagemission unterwegs, genau wie ich. Aber warum? Blauberg war eine geschäftige, wohlhabende Stadt, aber insgesamt spielte sie keine große Rolle. Hier waren mehrere Züge andvarische Soldaten stationiert, um für Recht und Ordnung zu sorgen und Diebe, Banditen sowie die benachbarten Mortaner davon abzuhalten, die Stadtbewohner anzugreifen. Letztendlich gab es aber nichts in Blauberg, was einen echten strategischen Wert besaß – abgesehen von der Mine.

Ich kniff die Augen zusammen. Vielleicht war der Prinz der Grund für das Verschwinden der Zährenstein-Lieferungen. Vielleicht war Leonidas derjenige, der meine Untertanen ermordet hatte, um Zährenstein zu stehlen und große Mengen davon anzuhäufen. Aber warum?

Ich würde ihn fragen müssen – bevor ich ihn umbrachte.

Leonidas stand mit dem Rücken zu mir. Sein Blick glitt über den anderen Rand der Lichtung, als wollte er sicherstellen, dass das Mädchen wirklich weg war. Wahrscheinlich konnte ich mich an ihn heranschleichen, ohne dass er mich bemerkte.

Aber der Strix würde sich zweifellos auf mich stürzen, sobald ich seinen Reiter attackierte. Obwohl ich mit meiner Stiefmutter, Rhea Hans – der Kommandantin der königlichen Wache –, genauso trainiert hatte wie mit Serilda Swanson und anderen tödlichen Kriegerinnen, musste ich mich vor einem ausgewachsenen Strix doch in Acht nehmen. Besonders, da dieser hier sicherlich in Luftkampf und anderen Kampftechniken ausgebildet war.

Also verharrte ich hinter dem Baumstamm, sosehr es mich auch schmerzte.

Leonidas sah sich erneut um, dann ging er zu Lyra und streichelte ihr die Seite, dabei ließ er die Hand über ihre purpurfarbenen Federn gleiten, wie ich es vor Kurzem noch mit Grimleys Bauch getan hatte. Als ich die unheimliche Ähnlichkeit der Gesten und seine offensichtliche Liebe für die Kreatur bemerkte, verlagerte ich mein Gewicht unruhig auf das andere Bein. Mich hatte schon immer gestört, wie ähnlich der Prinz und ich uns waren.

»Pass auf dich auf«, sagte er.

»Du auch«, zwitscherte Lyra zurück.

Leonidas rückte den Mantel um seine Schultern zurecht, bis der Stoff das Morricone-Wappen auf seiner Brust verbarg. Ich musste ein abschätziges Schnauben unterdrücken. Das war sogar eine noch schlechtere Verkleidung als mein abgeschnittenes, gefärbtes Haar und der Minenarbeiter-Overall, den ich trug. Also war er nicht nur verschlagen, sondern auch arrogant.

Er trat zwischen die Bäume, wobei er dieselbe Richtung einschlug wie das Mädchen. Lyra breitete die Flügel aus und schoss gen Himmel. Schnell schraubte sie sich höher und höher, bis auch sie aus meinem Blickfeld verschwand.

Ich stieß den angehaltenen Atem aus, auch wenn im Takt meines rasenden Herzens immer noch Sorge in mir pulsierte. Schon die Vermutung, es könnte sich ein mortanischer Adeliger in der Stadt aufhalten, war schlimm gewesen … aber zu wissen, dass ein Morricone-Prinz sich hier herumtrieb, war schlimmer.

Besonders dieser Prinz – ein Junge, den ich vor einer Ewigkeit getroffen hatte und der zu einem noch gefährlicheren, mächtigen Mann herangewachsen war.

Ich war dem Bastard-Prinzen vor Jahren in den Nadelbergen das erste Mal begegnet, als Alvis, Xenia und ich nach dem Sieben-Türme-Massaker aus Bellona geflohen waren. Leonidas hatte mich im Wald gefunden und mir die Chance geboten, vor den verräterischen Wachen zu fliehen, die uns auf den Fersen gewesen waren.

Närrischerweise hatte ich ihm geglaubt. Aber kaum hatte meine Wachsamkeit nachgelassen, hatte er mich an genau jene Männer ausgeliefert.

An diesem Tag hatte ich eine wichtige, wenn auch schmerzvolle Lektion gelernt: Das Einzige, was für Leonidas Morricone zählte, war sein eigenes Überleben.

Bilder drängten in meinen Kopf, und meine eigenen Schreie hallten in meinen Ohren wider, doch ich drängte das alles zurück, so wie ich es vorhin auch mit den Erinnerungen an das Massaker getan hatte. Eines Tages würde ich die Schreie zum Schweigen bringen und diese schrecklichen Erinnerungen so tief in meinem Gedächtnis und meinem Herzen vergraben, dass sie niemals wieder an die Oberfläche drängen konnten.

Eines Tages – aber nicht heute.

Immerhin waren der Prinz und sein Strix weg, also verließ ich das Wäldchen und ging zurück zur Mine. Wenn Leonidas Morricone hier war, um Zährenstein zu stehlen, dann musste ich herausfinden, wer ihm dabei half. Sobald ich seine Quelle identifiziert hatte, konnte ich Maßnahmen ergreifen, um dem Prinzen den Zugang zu dem kostbaren Rohstoff zu verwehren.

Und vielleicht, nur vielleicht, konnte ich mich an Leonidas rächen – für seinen Verrat damals, vor vielen Jahren.

Ich eilte durch die Gassen zurück zum Platz. Dort blieb ich einen Moment stehen, zog einen Penny aus der Tasche und warf ihn als Glücksbringer in den Brunnen, bevor ich mich den anderen Kumpeln anschloss, die auf die Mine zugingen.

Eine Frau lächelte übers ganze Gesicht, als sie mich entdeckte. Ihr langes, dunkelrotes Haar war zu einem Zopf geflochten, den sie sich teilweise unter den Helm geschoben hatte. Ihre Augen waren von einem hellen Blau, und auf ihren fahlen Wangen leuchteten Sommersprossen. Auch sie trug einen grauen Overall und hatte eine Brotzeitdose in der Hand.

»Hey, Gemma«, sagte sie mit sanfter Stimme. »Auch spät dran?«

Ich mochte mein Haar gekürzt und gefärbt und mir die Uniform eines Bergarbeiters angezogen haben, aber ich hatte mir die Mühe gespart, meinen Namen zu ändern. Gemma war ein sehr häufiger Name, dank, na ja … mir.

Nach meiner Geburt war der Name in Andvari sehr populär geworden, genauso wie Everleigh sich in Bellona großer Beliebtheit erfreute, seitdem Everleigh Blair vor sechzehn Jahren zur Königin gekrönt worden war. Alle Namen aus der Königsfamilie wurden gerne vergeben. Also fühlte ich mich sicher damit, in Blauberg meinen richtigen Namen zu verwenden. Außerdem machte es mir meinen Job als Spionin um einiges leichter, nicht ständig daran denken zu müssen, auf einen anderen Namen zu reagieren.

Ich erwiderte das Lächeln der Frau. »Ja, ich kenne die Stadt noch nicht so gut und bin in die falsche Straße abgebogen. Wieso hast du dich verspätet, Penelope?«

Ich hatte Penelope kennengelernt, als ich vor zwei Tagen meinen Job in der Mine angetreten hatte. Hier arbeiteten nicht allzu viele Frauen, also war sie zu mir gekommen und hatte sich vorgestellt. Ich hatte sie sofort sympathisch gefunden. Besonders ihre Fröhlichkeit hatte mich angesprochen. Seitdem hatte Penelope mir einiges in der Mine gezeigt. Ich spürte ein kurzes Aufwallen von Schuld, weil ich sie benutzte, um die anderen Minenarbeiter zu bespitzeln, aber ich verdrängte das Gefühl eilig. Als Prinzessin – und besonders als Spionin – konnte ich mir solche gefährlichen Emotionen nicht leisten.

Penelope lächelte wieder. »Oh, meine Tochter hat heute extra viel Hilfe gebraucht, um sich für die Schule fertig zu machen.«

Wir erreichten den Eingang zur Mine. Sofort verstummte Penelope und richtete den Blick nach vorn.

Aus dem morgendlichen Sonnenschein in das dunkle Innere der Mine zu treten war, als wechselte man von einem Reich in ein anderes. Fast, als wäre man durch einen Cardea-Spiegel gereist – eine verzauberte Glasfläche, die es Leuten erlaubte, sich über weite Entfernungen zu sehen und miteinander zu sprechen oder von einem Ort an einen anderen zu reisen. Sofort kühlte die Luft um gute zehn Grad ab, und das natürliche Sonnenlicht wurde ersetzt von Kalteisenlampen, in denen runde Fluorsteine strahlten. Die Laternen hingen an den Wänden wie Popcornketten an einem Julfest-Baum. Die leuchtenden Fluorsteine darin reichten in ihren Farben von kühlem, gedämpftem Blau bis zu hellem, gleißendem Weiß. Die Mischung aus Farben verband sich zu einem grauen Licht.

Diese oberste, erste Ebene wurde Basislager genannt, weil hier die Schaltzentrale für alle Arbeiten in der Mine war, egal ob über- oder unterirdisch. Der vordere Teil war eine riesige Höhle mit Kuppel, mit festgetretenem Erdboden, geneigten Wänden und einer Decke, die mindestens fünfzig Meter über uns schwebte. Mit Erz, Steinen und Werkzeugen gefüllte Karren knirschten und quietschten über die Metallgleise am Boden. Der Lärm wurde noch verstärkt von den Arbeitern, die Karren beluden, leere Eimer davontrugen und sich gegenseitig Anweisungen zuriefen.

Ich atmete einmal tief ein, um mich zu sammeln. Dann stieß ich die Luft aus, rief meine Magie und testete vorsichtig die Gedanken aller Leute um mich herum.

Anfangs, als ich gerade erst gelernt hatte, wie ich meine Magie einsetzen konnte, hatte Alvis mich angewiesen, mir meine Mentalmagiemacht als Aufgabe vorzustellen, die ich zu Ende bringen konnte … die ich kontrollieren konnte. Die oberflächlichen Gedanken abzuschöpfen, war ein bisschen, als lehnte ich mich über die Reling meines winzigen, inneren Schiffes und tauchte meine Finger in das Meer aus Gefühlen, das ständig um mich wogte.

In gewisser Weise war es viel schwieriger, Gedanken zu lesen, als Gegenstände zu bewegen. Es fiel mir zwar leicht, die Energiefäden um Menschen und Gegenstände herum zu ignorieren – doch sobald ich meine Finger in dieses endlose, wogende Meer getaucht hatte, konnte so gut wie alles passieren.

Oh, die geflüsterten Gedanken der Leute zu hören, fiel mir leicht … viel schwerer war es, mit den Gefühlen umzugehen. Alvis hatte mir erklärt, ich müsste die Gefühle nur für einen Moment wahrnehmen und dann zur Seite schieben. Als wäre die rasende Eifersucht eines anderen nur ein kurzer, schmerzender Stich … wie wenn ein Garnmeister mich aus Versehen mit einer Nadel pikt. So wäre kochende Wut nichts anderes als die Hitze eines Kamins, die mir das Gesicht wärmt. Verbitterte Wut hingegen nur ein eisiger Regen, der kurz gegen mein Gesicht geweht wird, bevor er wieder vergeht. Kurze Unannehmlichkeiten, die ich so mühelos beiseiteschieben konnte wie ein Buch auf dem Tisch.

Doch sosehr ich mich auch bemühte, es gelang mir nicht immer, dieses Buch wirklich zu schließen.

Manchmal waren die Gedanken und Gefühle der Leute so stark, so lebhaft, so intensiv, dass sie mich vollkommen überwältigten. Manchmal, wenn genug Leute gleichzeitig dasselbe dachten oder empfanden – wie Angst, Panik, Entsetzen oder Terror –, dann kenterte mein inneres Schiff auf diesem tobenden Meer aus Gefühlen, und meine eigene Magie verkrüppelte und lähmte mich; sorgte dafür, dass ich so nutzlos war wie ein in der Kälte des Winters eingefrorener Brunnen.

Genau so wie ich während des Sieben-Türme-Massakers in Nutzlosigkeit erstarrt war.

Eine vertraute Mischung aus Schuldgefühlen und Scham stieg in mir auf, brannte wie Säure in meiner Kehle. Doch ich drängte meinen inneren Aufruhr zurück und konzentrierte mich auf die Leute um mich herum.

Muss zurück in Stollen drei …

Dieser kaputte Eimer muss ausgetauscht werden …

Ich hoffe, der Bäcker hat heute Mittag Himbeertörtchen …

Ich hörte nur das übliche Plappern in meinem Kopf und spürte keine außergewöhnlichen Gefühle. Alles war normal.

Ich schlurfte hinter Penelope und den anderen Arbeitern her, die vor der Hauptkontrollstation anstanden. In diesem Bereich senkte sich die Kuppeldecke. Stattdessen öffnete sich ein niedriger, quadratischer Stollen, der nur ungefähr zehn Meter hoch war. Vor dem Eingang blieben die Arbeiter an einem Tisch stehen, an dem ein Mann saß und Listen kontrollierte.

Der Mann war groß und massiv gebaut, mit dicken Armen und einem runden Bauch, der durch das Alter langsam Fett angesetzt hatte. Er trug keinen Helm, sodass ich sein dunkelbraunes, geöltes und nach hinten gekämmtes Haar sehen konnte. Seine Augen hatten ebenfalls einen dunklen Braunton, fast denselben wie der buschige Schnurrbart, der sich über seine Oberlippe wand wie ein haariger Wurm. Seine Haut dagegen zeigte die unnatürliche Blässe von jemandem, der mehr Zeit unter der Erde als über der Erde verbracht hatte. Auf der Brust seines grauen Overalls war in schwarzem Garn das Ripley-Wappen mit dem knurrenden Gargoyle eingestickt und betonte damit seine übergeordnete Stellung. Das war Conley, der Vorarbeiter der Mine … und mein Hauptverdächtiger.

Conley gehörte zu den wenigen Leuten, die Zugang zur gesamten Mine hatten, ebenso wie zu der angeschlossenen Raffinerie. Wenn jemand Zährenstein-Lieferungen verschwinden lassen konnte, dann er. Besonders, nachdem Clarissa, die zweite Vorarbeiterin – und diejenige, die bei diesem verdächtigen Unfall ums Leben gekommen war –, noch nicht ersetzt worden war.

Conley suchte die Namen der Arbeiter auf seiner Liste und reichte ihnen einen kleinen Zettel, auf dem stand, in welchem Bereich er oder sie arbeiten sollte. Als ich mich dem Tisch näherte, rief ich erneut meine Magie und konzentrierte mich diesmal nur auf Conley.

Wir müssen die Produktionsmengen in Stollen fünf verbessern …

Kann nicht glauben, dass dieser Idiot Horace schon wieder eine Spitzhacke zerbrochen hat.

Ich frage mich, ob Wexel wohl mit der aktuellen Lieferung zufrieden sein wird …

Dieser letzte Gedanke erregte meine Aufmerksamkeit. Wer war Wexel? Oberflächlich betrachtet war Conleys Überlegung nicht verdächtig. Lieferungen zu versenden gehörte zu den Pflichten des Vorarbeiters. Und es war nur natürlich, dass er sich Sorgen darum machte, was seine Kunden von der Qualität der Ware hielten.

Der Gedanke glitt durch Conleys Gehirn und versank in seinen Tiefen wie ein Stein in einem Teich. Wie Unkraut wucherten sofort andere Gedanken, die sich überwiegend darum drehten, was er zum Mittagessen haben wollte – gerösteten Pumpernickel mit Paprika-Truthahn, geschmolzenem Käse, knackigem Krautsalat und extra viel Zwiebelsauce. Er stellte sich das Sandwich sogar bildlich vor … und es sah so lecker aus, dass mein Magen knurrte.

Ich hätte ein wenig tiefer graben können, aber dann hätte Conley meine Magie vielleicht gespürt. Die meisten Leute merkten nichts, wenn ich ihre oberflächlichen Gedanken abschöpfte, aber die tieferliegenden, ernsteren, privateren Gedanken zu extrahieren, erforderte sehr viel mehr Macht, Finesse und Kontrolle. Manchmal spürte die Person dann, dass etwas nicht stimmte … wie die meisten Leute auch den Unterschied spürten zwischen einer frischen Frühlingsbrise in ihrem Haar und einem kalten Winterwind, der ihre Haut rissig werden ließ. Also beschloss ich, nicht tiefer in Conleys Geist einzudringen. Ich musste mich bedeckt halten, bis ich Beweise für eventuelle Missetaten gefunden hatte.

Penelope trat an den Tisch und deutete mit dem Daumen auf mich. »Ist es okay, wenn Gemma und ich heute zusammenarbeiten?«

Conleys Blick glitt über Penelopes Körper, obwohl sie mit Helm, Overall und Stiefeln ziemlich dick eingepackt war. Er schenkte ihr ein lüsternes Grinsen, bevor er auch mich auf dieselbe, anzügliche Weise musterte. Lust blühte in seinen Gedanken auf wie eine Rose mit klebrig süßem Duft. Jeder seiner wollüstigen Gedanken kratzte über meine Haut wie ein scharfer Dorn, und ich musste die Zähne zusammenbeißen, um ihn nicht anzublaffen.

»Ja, sicher«, erklärte er mit unangenehm gepresster Baritonstimme und schob eine Karte über den Tisch. »Ihr arbeitet heute in Stollen vier.«

Penelope griff nach der Karte, und Conley legte seine viel größere, schwere Hand auf ihre Finger. Wieder grinste er anzüglich, dann strich er ihr langsam mit dem Zeigefinger über die Haut.

Penelope bemühte sich um ein Lächeln, doch es wurde eher eine Grimasse. Ich spürte ihre Wut, ihren Frust und ihre Angst wie Dolchstiche in meinem Geist. Conley hatte das bisher jedes Mal gemacht, wenn wir uns zum Dienst in der Mine gemeldet hatten. Als ich mich gestern danach erkundigt hatte, hatte Penelope mir erklärt, sie bräuchte ihren Job zu dringend, um Conley in seine Schranken zu weisen.

»Sollten wir uns nicht an die Arbeit machen?«, fragte ich spitz, um Penelope aus seinen Fängen zu befreien.

Conleys buschige Augenbrauen schossen nach oben. »Ich entscheide, wann du arbeitest, Mädchen.«

Diesmal war es meine eigene Wut, die ich spürte. Nur mit Mühe konnte ich die bissigen Worte zurückhalten, die ich abschießen wollte wie Pfeile. Ich wollte knurren, dass ich kein Mädchen war und dass er seine verdammten Hände bei sich behalten sollte … aber im Moment war ich die Minenarbeiterin Gemma, nicht die Prinzessin Gemma.

Conley grinste bei meinem Schweigen. Er zog seine Hand zurück und entließ uns mit einer auffordernden Geste in die Mine.

Penelope ging so schnell am Tisch vorbei, dass sie fast rannte. Ich folgte ihr in den niedrigeren Schacht, an dessen Wänden Spinde aus Metall und hölzerne Bänke standen. Mehrere Arbeiter verstauten gerade ihre Brotzeitdosen in den Spinden. Andere saßen auf den Bänken und banden sich ihre Stiefel zu.

Penelope öffnete ihren Spind, stopfte ihre Dose hinein und zog ein paar feste Stoffhandschuhe heraus. Ich folgte ihrem Beispiel und schlüpfte in meine Handschuhe. Penelope wartete, bis die anderen Arbeiter gegangen waren, bevor sie sich mir zuwandte.

»Du solltest nicht so mit Conley reden«, sagte sie. »Er kann dir das Leben wirklich schwer machen … sowohl hier in der Mine als auch in der Stadt.«

»Noch schwerer, als er dir dein Leben macht?«

Sie zog eine Grimasse. »Schlimmer geht immer.«

Penelope hatte recht. Ich hätte den Mund halten sollen. Aber manchmal siegte Prinzessin Gemma in mir über Spionin Gemma, egal, wie sehr ich mich auch bemühte. Denn was brachte es mir, eine verdammte Prinzessin zu sein, wenn ich den Leuten nicht helfen konnte? Mein Vater und mein Großvater hatten mir diese Lektion seit Kindertagen eingebläut. Und all die unglaublichen Dinge zu sehen und zu hören, die Königinnen wie Everleigh Blair von Bellona und Zariza Rubin von Unger über die Jahre vollbracht hatten, hatte dafür gesorgt, dass ich ihrem Beispiel nacheifern wollte.

Das hier konnte ich allerdings nicht in Ordnung bringen – zumindest nicht in meiner Tarnidentität als Minenarbeiterin Gemma. Sobald ich aber herausgefunden hatte, wer den Zährenstein stahl, würde Prinzessin Gemma in die Mine zurückkehren und Conley in seine Schranken weisen –, bevor sie diesen Lustmolch hochkant feuerte.

»Du hast recht. Tut mir leid. Manchmal hat mein Mund seinen eigenen Willen. Brockt mir immer wieder Ärger ein.«

Das stimmte auf jeden Fall, egal, ob ich gerade Minenarbeiterin Gemma oder Prinzessin Gemma war.

Penelope lächelte, lehnte sich zur Seite und stieß mich mit der Schulter an. »Vergeben und vergessen. Und jetzt lass uns arbeiten gehen.«

Sie schloss ihren Spind. Ich tat es ihr nach und folgte ihr in einen anderen, noch engeren Stollen, in dem mehrere Arbeiter und Arbeiterinnen bereits neben einem großen Metallkarren standen, in dem hölzerne Sitzreihen befestigt waren. Der Karren stand auf einem Gleis, das noch ein paar Meter gerade nach vorn führte, bevor es in einem runden, finsteren Loch verschwand.

Penelope und ich setzten uns zusammen mit sechs anderen Kumpeln in den Karren. Der Fahrer löste die Handbremse, und der Karren begann seinen Abstieg in das wartende Loch der Finsternis. Niemand sprach, während der Karren über die Gleise holperte. Die Dunkelheit war so allumfassend, dass ich fast das Gefühl hatte, ich läge in meinem eigenen Grab. Aber wir drangen viel, viel tiefer unter die Erde vor.

Obwohl ich nichts sehen konnte, spürte ich durch meine Magie, wie Penelope und die anderen sich auf der Bank bewegten. Ich fühlte die Anspannung, die von ihnen ausging – fast, als wären ihre Arme, Beine und Wirbelsäulen in unnachgiebige Bretter verwandelt worden. Die meisten Arbeiter waren alte Hasen, die schon seit Jahren in dieser Mine arbeiteten, dennoch erzeugte der Weg in diese Tiefen hinab ein wenig Unsicherheit. Nur Narren hätten keine Angst vor einem Berg, der einen mühelos zu Staub zerquetschen konnte.

Trotzdem … wir Andvarianer waren ein robustes Völkchen und bestritten unseren Lebensunterhalt schon seit Generationen auf diese Weise. Ich war genauso stolz auf unser Erbe wie die Bellonier auf ihre Gladiatoren oder die Ungerer auf ihre komplizierten Tänze. Es kostete eine Menge Mut und noch mehr Nerven, um so tief in die Finsternis unter den Bergen einzudringen. Einige Legenden behaupteten, in den Adern der Andvarianer flösse neben Blut auch flüssiges Erz – eine Art magnetische Energie, die uns dazu drängte, immer tiefere Stollen in die Nadelberge zu graben.

Ich hatte diese alten Märchen immer geliebt, und als Kind hatte ich meine Mutter, Merilde, angefleht, sie mir wieder und wieder vorzulesen. Meine Lieblingsgeschichten handelten von Königin Armina Ripley, die sich angeblich als erste Person die Freundschaft eines Gargoyles verdient hatte, indem sie ihn in der Nähe von Glanzen aus einer Minenwand gemeißelt hatte. Der Gargoyle war für seine Befreiung aus dem steinernen Gefängnis so dankbar gewesen, dass er geschworen hatte, Armina und ihre Familie für alle Zeiten zu beschützen.

Der Karren holperte über irgendetwas auf den Gleisen – Steinschotter, wahrscheinlich – und sorgte so dafür, dass meine Schulter gegen die von Penelope stieß. Sie verspannte sich erneut, genau wie die anderen Arbeiter, nur ich blieb ruhig und locker. Egoistischerweise liebte ich es, mich so tief unter der Erde aufzuhalten.

Im Berg mochten gerade Hunderte Kumpel arbeiten, doch die dicken Steinwände blockierten ihre Gedanken, was dafür sorgte, dass ich in wunderbarem Schweigen zurückblieb … auf jeden Fall hatte ich so mehr Stille, als mir jemals in Glitnir vergönnt gewesen war, wo ständig Diener, Wachen und Adelige durch die Gänge schlenderten. Ganz zu schweigen von den Gargoyles, die auf den Dächern saßen. Solche wunderbaren Atempausen waren mir nicht oft vergönnt, daher wollte ich jeden Moment auskosten, egal, wie gefährlich die Reise ins Innere des Berges und die Arbeit dort auch sein mochten.

Der Fahrer lehnte sich auf die Handbremse, die Steigung flachte ab, und der Karren rollte am Ende des Schachtes aus. Auch hier zogen sich Reihen von Laternen an den Wänden entlang, und die Fluorsteine darin tauchten alles in dieses vertraute, graue Licht – als hätte jemand Mondlicht eingefangen.

Ich blinzelte ein paarmal, um meine Augen an die plötzliche Helligkeit zu gewöhnen, dann kletterte ich aus dem Karren. Penelope zeigte dem Schachtaufseher ihre Karte, und er schickte uns in den richtigen Bereich.

Heute arbeiteten wir in einem anderen Teil der Mine als gestern. Dieser Tunnel öffnete sich zu einem großen Raum, der aus dem Stein gemeißelt worden war. Die runde Form der Kammer ließ mich an eine unter der Erde erstarrte Seifenblase denken. Dutzende von Fluorsteinlampen leuchteten an den Wänden. Tatsächlich war es im Raum relativ hell, auch wenn es nicht das warme Licht der Sonne war.

Mehrere Arbeiter griffen bereits nach ihren Spitzhacken, Steinhämmern und den anderen Werkzeugen, die nötig waren, um Zährensteinbrocken aus den Wänden zu lösen. Einige der Zährensteinflöze waren von einem hellen, strahlenden Sterngrau, während andere Bereiche sich in tiefem Mitternachtsblau präsentierten.

Zu meiner Überraschung arbeiteten die Kumpel nur auf der linken Seite des Raumes. Neugierig ging ich nach rechts. Auf dieser Seite hingen keine Laternen, also konnte ich nicht erkennen, wo die Wand lag, obwohl ich seltsamerweise glaubte, eine Brise auf meinem Gesicht zu spüren. Ich machte einen weiteren, vorsichtigen Schritt nach vorn, doch mein Fuß fand keinen Boden, nur leere Luft …