Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

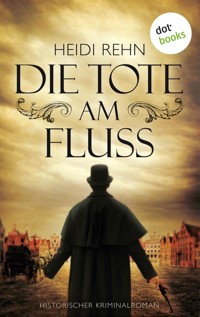

Eine Leiche im Morgengrauen: Der packende historische Kriminalroman "Die Tote am Fluss" von Erfolgsautorin Heidi Rehn jetzt als eBook bei dotbooks. Das Rheintal um 1840: Entsetzt stehen die Bürger der Kleinstadt Boppard am Ufer des Flusses. Gerade hat man im Wasser die Leiche von Lieselotte gefunden, der Tochter eines angesehenen Fassbinders – ermordet! Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die schockierende Neuigkeit. Erste Verdächtigungen werden laut … und schnell bilden sich zwei Lager: die Evangelischen und die Katholischen, zwischen denen schon seit langer Zeit ein Konflikt brodelt. Wachtmeister Müller nimmt die Ermittlungen auf, während sich die Spannungen in der kleinen Stadt mehr und mehr zuspitzen, Misstrauen in offene Feindschaft umschlägt und die Stadt in ein blutrotes Chaos zu stürzen droht ... Wie schon in ihrem Bestseller "Das Haus der schönen Dinge" versteht es Heidi Rehn auch in ihrem historischen Kriminalroman, historische Fakten und spannende Fiktion mitreißend miteinander zu verbinden. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Tote am Fluss" von Bestsellerautorin Heidi Rehn. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Das Rheintal um 1840: Entsetzt stehen die Bürger der Kleinstadt Boppard am Ufer des Flusses. Gerade hat man im Wasser die Leiche von Lieselotte gefunden, der Tochter eines angesehenen Fassbinders – ermordet! Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die schockierende Neuigkeit. Erste Verdächtigungen werden laut … und schnell bilden sich zwei Lager: die Evangelischen und die Katholischen, zwischen denen schon seit langer Zeit ein Konflikt brodelt. Wachtmeister Müller nimmt die Ermittlungen auf, während sich die Spannungen in der kleinen Stadt mehr und mehr zuspitzen, Misstrauen in offene Feindschaft umschlägt und die Stadt in ein blutrotes Chaos zu stürzen droht ...

Wie schon in ihrem Bestseller »Das Haus der schönen Dinge« versteht es Heidi Rehn auch in ihrem historischen Kriminalroman, historische Fakten und spannende Fiktion mitreißend miteinander zu verbinden.

Über die Autorin:

Heidi Rehn, geboren 1966 in Koblenz/Rhein, kam zum Studium der Germanistik und Geschichte nach München. Nach dem Abschluss arbeitete sie als Dozentin an der Universität und als PR-Beraterin, bevor sie sich als Texterin, Journalistin und Autorin selbständig machte. 2014 erhielt Heidi Rehn für »Die Liebe der Baumeisterin« den Goldenen Homer für den besten Beziehungs- und Gesellschaftsroman. Ihr Roman »Das Haus der schönen Dinge« eroberte 2017 die Bestsellerlisten.

Heidi Rehn veröffentlichte bei dotbooks bereits die historischen Kriminalromane »Mord am Marienplatz« und »Tod im Englischen Garten« sowie den Doppelband »Mord in München«.

Die Website der Autorin: www.heidi-rehn.de/

Die Autorin im Internet: www.facebook.com/HeidiRehnAutorin

Instagram: www.instagram.com/heidi_rehn

***

eBook-Neuausgabe August 2018

Dieses Buch erschien bereits 2005 unter dem Titel »Thonets Gesellen« bei Hermann-Josef Emons Verlag.

Copyright © der Originalausgabe 2005 Hermann-Josef Emons Verlag

Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Igor Plotuikov, areporter und Valery Sichlnxkov

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)

ISBN 978-3-96148-208-5

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Tote am Fluss« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Heidi Rehn

Die Tote am Fluss

Historischer Kriminalroman

dotbooks.

In Erinnerung an meine GroßelternSybilla und Adolf Prunzel

»Nicht erzählen, wie es war,sondern wie es gewesen sein könnte.«(Gert Hofmann, 1931-1993)

Prolog

An diesem Samstagmorgen fühlte sich Helena Weissgerber wunderbar leicht. Die Sonne strahlte vom Himmel und tauchte die ehedem so tristen Gassen der Stadt in goldenes Licht. Zwischen den dicht beieinander stehenden Fachwerkhäusern zogen Mehlschwalben ihre tollkühnen Schneisen. Sie suchten in den Mauernischen nach geeigneten Plätzen für ihre kugelrunden Nester. Amseln zwitscherten um die Wette und begrüßten lauthals den Frühling.

Die für Ende März ungewöhnlich warme Luft trieb die Menschen aus den Häusern. Hausfrauen und Mägde liefen, mit großen Körben bepackt, zum Markt. Kinder sprangen umher, spielten in den Hofeingängen Verstecken oder schnitten Grimassen, um die Leute zu erschrecken.

Aus einiger Entfernung hörte Helena ein Fuhrwerk heranrattern. Bald schon erstarb das Geräusch. Wahrscheinlich war der Wagen im bunten Treiben auf der Gasse stecken geblieben. Kurz nur wunderte sich Helena, dass das übliche Schimpfen des Fuhrmannes ausblieb. Offenbar hatte das schöne Wetter auch ihn besänftigt.

Helena schaute sich neugierig um. So lebendig hatte sie die Stadt noch nie gesehen. Vielleicht, dachte sie, wird es mir hier in Boppard doch noch gefallen. Vielleicht vermisse ich meine alte Heimat Frankfurt bald schon nicht mehr.

Die Schritte, die sie beim Gehen auf den teils gepflasterten, teils lehmigen Boden setzte, ähnelten mehr einem Tanz als dem bedächtigen Gang eines jungen Fräuleins. Hin und wieder erntete sie dafür einen tadelnden Blick ihrer Mutter.

»Pass auf, meine Liebe, dass du nicht ausrutschst. Die Sohlen deiner neuen Stiefel sind glatt«, mahnte Franziska Weissgerber keuchend und raffte ihren lachsfarbenen Seidenrock in die Höhe, um einem kleinen Loch im Straßenpflaster auszuweichen. »Außerdem gehört es sich nicht für ein junges Mädchen deines Standes, vergnügt wie ein Fohlen die Straßen entlangzuhüpfen.«

»Ich hüpfe nicht, liebe Mama«, erwiderte Helena. »Ich freue mich nur über den plötzlichen Frühlingseinbruch. Es wird schon nichts passieren. Außerdem hat es seit Wochen nicht mehr geregnet. Alles ist staubtrocken. Wie soll ich da ausrutschen?«

Im selben Moment geriet sie ins Straucheln. Gerade noch konnte sie sich am Arm ihrer Mutter festhalten, bevor sie über eine Unebenheit im Boden gestolpert und hingefallen wäre.

»Habe ich es dir nicht gesagt?« Die Wangen Franziska Weissgerbers röteten sich vor Ärger. »Die preußischen Truppen haben die Franzosen dank Metternich zwar schon vor über zwanzig Jahren aus der Stadt gejagt, die dabei zerstörten Straßen haben sie allerdings bis heute nicht instand gesetzt. Und das, obwohl sie eigentlich so viel Wert auf Ordnung legen. Da war Napoleon weitaus mehr daran gelegen, das Rheinland aufzubauen!«

Helena musste schmunzeln, trotz ihres Ungeschicks: »Du wirst dich doch nicht als heimliche Anhängerin der Franzosen entpuppen? Sonst schwärmst du immer so sehr von der preußischen Disziplin.«

»Eine Frau redet nicht über Politik, meine Liebe«, wies ihre Mutter sie zurecht und schickte sich an weiterzugehen.

Helena strich ihren rosafarbenen Rock glatt, inspizierte mit einem kurzen Blick ihre dick eingestaubten Schnürstiefel, dann hob sie lächelnd den Kopf und folgte ihrer Mutter.

Nach wenigen Minuten erreichten sie den Marktplatz. An drei Seiten wurde er von schmal aufragenden, mehrstöckigen Fachwerkhäusern umrahmt, im Westen schlossen die zweitürmige Pfarrkirche St. Severus und das barocke Rathausgebäude den Platz ab. Helena und ihre Mutter betraten den Platz von dieser Seite her, wo sich zwischen Rathaus und Kirche ein Durchgang befand.

Helena staunte über das gewaltige Aufgebot an Marktständen: Neben Bauersleuten vom nahen Hunsrück, die vor allem Kartoffeln, Äpfel, Hülsenfrüchte, getrocknetes Obst und Getreide aus dem letzten Herbst feilboten, priesen fahrende Händler die verschiedensten Waren für den Haushalt an. Marktleute und Hausfrauen scherzten miteinander, feilschten um ein paar Silbergroschen. Sobald sich ihnen der rundliche Polizeidiener näherte, verstummten sie. Er hatte die Einhaltung der festgesetzten Preise auf dem Wochenmarkt zu überwachen, eine Aufgabe, der er offenkundig sehr pflichtbewusst nachkam.

Über dem ganzen Markt hing der Duft frischen Brotes und süßen Gebäcks, darunter mischte sich der Geruch fremdartiger Gewürze und sauer eingelegten Krautes. Dieses eigenartige Gemisch erschien Helena weitaus angenehmer als der sonst in den Gassen und Häusern vorherrschende Gestank gärender Abfälle.

»Braucht die Dame einen Tee, der die Lebensgeister ihres Liebsten weckt? Oder ein Pulver, um die ungewollte Leibesfrucht wieder loszuwerden?«, raunte ihr ein verschmitzt lächelndes Weiblein zu. Ihr Gesicht war von tiefen Runzeln durchzogen, die auf ein stolzes Alter schließen ließen.

Helena vermutete, dass die Alte die Rezepturen unter ihrem dicken Wollrock aufbewahrte. Sorgfältig hatte sie den Stoff um sich ausgebreitet, so dass es aussah, als thronte sie darauf. Ein hilfloser Versuch, ihre Schätze vor den prüfenden Blicken des Polizeidieners zu verbergen, fand Helena. Gern hätte sie sich das Angebot der Alten näher angesehen, doch ihre Mutter zog sie energisch mit sich fort.

»Lass die alte Hexe! Mit solchen Leuten geben wir uns nicht ab«, zischte sie, um im nächsten Moment auszurufen: »Sieh nur, da vorn steht Lieselotte Weinand! Lass uns zu ihr gehen und sie begrüßen! Wir sollten sie für nächste Woche wieder zu uns bestellen, damit du in der Weißnäherei vorankommst.«

Helena blickte sich suchend um. In dem Getümmel konnte sie kein bekanntes Gesicht ausmachen. Dann aber entdeckte sie ihre Freundin Lieselotte Weinand: Umringt von den drei kleinen Geschwistern, zwei Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren sowie einem achtjährigen Jungen, stand sie im Schatten der Linden vor dem Rathaus. Erfreut eilte Helena auf sie zu. Beim Näherkommen erkannte sie, dass Lieselotte sehr blass war. Sie musste sich am Stamm einer Linde abstützen.

»Geht es dir nicht gut?«, fragte Helena, als sie die Freundin erreicht hatte.

»Doch, doch«, beeilte sich Lieselotte zu versichern und hob den Kopf.

»Sie sehen sehr erschöpft aus«, bemerke Franziska Weissgerber und ließ ihren Blick prüfend über die Gestalt der etwa Zwanzigjährigen gleiten.

Helena fiel auf, dass die Augen ihrer Mutter dabei einen Moment zu lange an den fülligen Hüften Lieselottes hängen blieben. Franziska Weissgerber runzelte die Stirn, schüttelte kaum merklich den Kopf. Dann aber lächelte sie die Fassbindertochter an.

»Helena und ich haben gerade von Ihnen gesprochen. Wir haben Sie in den letzten Wochen sehr vermisst. Wollen Sie nicht nächste Woche wieder zu uns kommen? Meine Tochter kann Ihre Hilfe beim Nähen und Sticken sehr gebrauchen.«

»Ich muss erst meinen Vater fragen, ob es ihm recht ist«, erwiderte Lieselotte leise und machte einen unbeholfenen Knicks.

»Oh bitte, Lieselotte, sag ihm, wie sehr ich dich brauche! Meine Finger sind so ungeschickt.«

Um ihrer Bitte Nachdruck zu verleihen, fasste Helena ihre Freundin am Arm und sah sie eindringlich an. Sie hoffte, dass Lieselotte verstand, was sie damit meinte.

»Außer dir habe ich hier doch niemanden, mit dem ich wirklich reden kann«, flüsterte sie ihr ins Ohr, als ihre Mutter von einer Szene vor der Eingangstür des Rathauses abgelenkt wurde. Der Polizeidiener schimpfte dort laut auf einen Händler ein.

»Du bist die Einzige, die mit mir George Sand und die Gedichte Byrons richtig liest. Und die einzige, die deren Sinn auch wirklich versteht«, erklärte sie hastig weiter.

Lieselotte seufzte und entzog Helena ihren Arm. »Ich muss abwarten, ob mein Vater mich zu euch lässt.«

»Er soll nicht so streng sein«, brauste Helena auf. »Man sieht dir schon von weitem an, wie sehr dich die Arbeit im Haus und mit den Geschwistern erschöpft!«

Bei diesen Worten zuckte Lieselotte zusammen.

»Meinst du wirklich?«, fragte sie tonlos.

»Sie bitten also Ihren verehrten Herrn Papa um Erlaubnis und geben uns Bescheid«, wandte Franziska Weissgerber sich unterdessen den beiden wieder zu. »Er kann stolz sein, dass Sie so geschickte Finger haben. Mit Ihrem Talent könnten Sie in einer größeren Stadt leicht sehr viel Geld als Weißnäherin oder Strümpfestrickerin verdienen. Solche Fertigkeiten sind sehr gefragt. Die Damen würden sich um Sie reißen! Aber in einer kleinen Stadt wie Boppard, wo gerade einmal ein Polizeidiener für die Sicherheit und Ordnung der knapp viertausend Bewohner sorgen darf, verkennt man solche Talente ganz und gar!«

Damit schickte sie sich an weiterzugehen. Helena verweilte noch einen Moment bei der Freundin.

»Dir geht es wirklich sehr schlecht, nicht wahr?«

Lieselotte wich ihren Augen aus. Ihre schmalen Schultern zitterten unter dem grob gehäkelten Brusttuch.

»Möchtest du mit mir darüber reden? Wir könnten die Gelegenheit nutzen und uns nächste Woche mit ein paar Wäschestücken allein in eine stille Ecke zurückziehen. Während du mir die Kreuzstiche beibringst, kannst du mir erzählen, was dich bedrückt. Vielleicht kann ich dir ja helfen.«

»Mir kann keiner mehr helfen«, hauchte Lieselotte. Dann gab sie sich einen Ruck, wischte mit dem Handrücken durchs Gesicht und sah wieder auf, Helena direkt ins Gesicht. »Trotzdem danke für dein Angebot.«

Sie streckte die Hände nach ihren Geschwistern aus. Ohne sich umzusehen, zog sie die Kleinen mit sich fort. Bestürzt beobachtete Helena, wie sie im Getümmel verschwand.

Grausiger Fund

Müller schnaubte. Die Uhr der nahen Severuskirche schlug sechs. Noch steckte der Polizeidiener in seinem Nachtgewand aus grobem Leinen. Noch thronte die Nachtmütze auf seinem halbkahlen Kopf. Der raue Filz der Pantoffeln schabte an seinen Zehen. Kälte kletterte seine nackten Beine herauf. Es fehlte ihm jedes äußere Zeichen amtlicher Würde. Schon stand ihm in der engen, dunklen Stube dieser Junge gegenüber. Wenn er tief ausatmete, fürchtete er, ihn gegen die Wand zu pusten.

Aufgeregt – oder war es frierend? – trat der Junge von einem Fuß auf den anderen, knetete die Mütze mit seinen Fingern durch. Sein magerer Leib schlotterte. Den Blick richtete er nach unten, redete mit den Holzdielen. Müller legte die Hand ans rechte Ohr und neigte den Kopf etwas zur Seite, um ihn besser zu verstehen.

»Eine Leiche, Herr Wachtmeister, eine wirkliche Leiche ist es. Ganz bestimmt. Oben bei der Eisbrech. Sie schwimmt im Wasser, da, wo es flach ist. Ich soll Sie holen. Sie müssen mit mir kommen und sie sich ansehen.«

»Eine Leiche? Oben bei der Eisbrech?«

Der Frage folgte ein Knurren aus Müllers Kehle. Ungläubig musterte er den Jungen. Die Kerze auf dem Tisch spendete kaum Licht. In der Dämmerung schien alles grau an ihm: sein struppiges Haar, sein spitzes Gesicht, der lange Hals, die Hände. Seine Kleidung hob sich kaum davon ab. Er trug eine Jacke aus abgewetztem Drillich, die ihm bis zu den Knien reichte, darunter ein Hemd aus Baumwolle, an dem der Kragen fehlte, sowie eine viel zu weite Hose aus derbem Tuch. Die Kleidung stammte eindeutig von jemand anderem, Größerem. Es würde noch eine ganze Weile dauern, bis der Junge hineinpasste. Die ledernen Schuhe an den grob bestrumpften Füßen wirkten im Vergleich dazu viel zu klein. Ob sich die Zehen darin schmerzlich krümmten, um Platz zu finden?

Müller schnaubte noch einmal, strich sich über seinen grau melierten Backenbart. Wieder eines dieser Tagelöhnerkinder, dachte er bei sich. Armer Kerl! Wahrscheinlich auch noch einer von den Evangelischen. Die haben es hier wirklich nicht einfach. Noch dazu, wo es viel zu wenig Arbeit für alle gibt.

»Wie heißt du?«, fragte er ihn.

»Lukas Weber«, antwortete der Junge und durchbohrte mit seinen Augen den Boden.

»Lukas Weber«, wiederholte Müller. »Nie gehört. Nun gut. Ich komme gleich. Lauf schon mal vor!«

Mit einem Schubs drängte er ihn zur Tür hinaus.

Eine Leiche, oben bei der Eisbrech! Bei der Vorstellung wurde Müller flau im Magen. Mit zittrigen Knien schlurfte er in seine Kammer hinüber.

Stickiger Schlafgeruch hing in dem niedrigen Raum. Müller blickte wehmütig zum Bett hinüber, das längs zum Fenster an der rechten Wand stand. Wie gern würde er sich darin verkriechen, die Decke über den Kopf ziehen und die Augen vor dem allem verschließen! Es half nichts. Er musste sich zusammenreißen, die schlimmen Erinnerungen verdrängen. Statt mit dem Schicksal zu hadern, sollte er sich rasch anziehen und zur Eisbrech hinübergehen, sehen, was dort los war. Dann hatte er es wenigstens bald hinter sich:

Als er sich umdrehte, stieß er mit dem Knie an die Truhe, auf der das Waschgeschirr stand. Es schepperte. Er fluchte. Die Kammer war ihm viel zu eng.

Seine Uniform aus dunkelblauem Tuch hing am Haken gleich neben der Tür. Seine Schwester hatte sie gestern Abend noch ausgebürstet und die goldenen Knöpfe poliert. Selbst im fahlen Morgenlicht glänzten sie.

Noch eine ganze Weile lang schimpfte er vor sich hin. Eine halbe Stunde hätte er noch gehabt, bevor er aus den Federn hätte kriechen müssen. Eine halbe Stunde, um vom Bett aus das allmähliche Verschwinden der Nacht zu genießen. Eine halbe Stunde, bevor er nebenan in der Stube dem missmutigen Gesicht seiner Schwester begegnet wäre, mit dem sie ihm jeden Morgen das Butterbrot und die Kanne Malzkaffee auf den Tisch stellte. Bevor er Schlag sieben seinen Rundgang durch die Stadt begann, war es sein gutes Recht, den Tag bedächtig angehen zu lassen. Lange genug hatte er bei der Landwehr mit dem ersten Hahnenschrei Gewehr bei Fuß stehen müssen.

Vielleicht, sinnierte Müller, habe ich Glück, und es ist doch nur ein schlechter Scherz. Vielleicht liegt dort gar keine Leiche. Diesen Rotzlöffeln ist doch alles zuzutrauen.

Schlagartig besserte sich seine Laune. Die furchtbaren Bilder verblassten. Es störte ihn auf einmal wenig, dass in der Stube noch kein Frühstück für ihn bereitstand. Damit entging er wenigstens dem verdrießlichen Anblick Apollonias.

Das Hinabsteigen der ausgetretenen Treppenstufen bereitete ihm Mühe. Er keuchte. Der Dienst in der königlich-preußischen Armee hatte ihm nicht nur den nächtlichen Schlaf verkürzt. Auch sein linkes Bein ließ sich seither nicht mehr recht gebrauchen.

»Wo willst du hin?«

Apollonia trat aus der Küche. Im Gehen wischte sie sich die Hände an der Schürze ab, rückte sich die schneeweiße Haube auf dem Kopf zurecht. »Isst du nichts?«

»Gib mir etwas mit.«

Ungeduldig streckte er ihr die Hand hin. Sie ging kurz zurück in die Küche und reichte ihm bei ihrer Rückkehr zwei zusammengeklappte Scheiben dunklen Brots.

»Du sparst mal wieder an allem!«

Zornig klappte er die Scheiben auseinander und hielt sie ihr dicht unter die Nase.

»Bring halt mehr Geld nach Hause, dann kann ich sie dir auch dicker bestreichen. Sei froh, dass du überhaupt Butter auf dein Brot kriegst – und das sogar mitten in der Woche!«

Den abfälligen Blick, den sie bei diesen Worten auf seine Uniform warf, spürte er nur zu deutlich. Selbst nach zehn Jahren Dienst in der städtischen Verwaltung konnte sie sich den nicht verkneifen. Ohne ein weiteres Wort schob er sie beiseite.

»Kommst du noch einmal zurück, bevor du zur Wachstube im Rathaus hinübergehst?«, hörte er sie fragen. Er sparte sich die Antwort.

Draußen auf der Gasse schlug ihm der vertraute Gestank von gärenden Abfällen, Urin, feuchten Pflastersteinen und faulendem Holz entgegen. Um Haaresbreite entging er nassem Segen von oben, als die Magd aus dem gegenüberliegenden Haus den Nachttopf auf die Straße leerte. Wütend reckte er die Faust und sah nach oben. Aus dem Fenster im ersten Stock winkte ihm die Magd freundlich lächelnd zu.

Keine vier Häuser weiter entdeckte er Johann Grahs, der im Morgengrauen seinen Karren durch die Gasse schob. Nach wenigen Schritten blieb er stehen, stellte sein Gefährt ab und klopfte an eine der Türen. Als sich ihm ein Kopf entgegenstreckte, murmelte er seinen Spruch, um Zugang zur Senkgrube im Hof zu erhalten. Still beobachtete Müller ihn. Keine schöne Arbeit, in seinem hohen Alter noch den erbärmlichen Dreck abholen zu müssen. Andererseits ernährte es ihn und seine Frau einigermaßen.

»Bonnschur, Johann«, grüßte Müller den buckligen Mann. »Du bist spät dran. Es wird schon hell. Du warst seit Tagen nicht mehr hier. Die Ersten kippen ihre Pötte schon wieder auf die Gasse.«

»Reg dich nicht auf, Wachtmeister«, erwiderte Grahs mit heiserer Stimme. »Ich komme jeden Mittwoch hier lang. Heute ist Mittwoch. Also ist alles in bester Ordnung. Die Leute sind dumm, wenn sie ihren Abfall vor die eigene Tür kippen. Sie sind schließlich selbst die Ersten, die durch den Mist hindurchwaten müssen.«

Er lachte ein meckerndes Lachen. Müller gab ihm Recht.

»In der ganzen Stadt stinkt es«, stellte er fest. »Durch die engen Gassen kommt kaum Sonne bis zum Boden. In allen Ecken fault der Unrat. Bei diesen Zuständen müssen wir uns nicht wundern, wenn die Fremden über unsere Stadt die Nase rümpfen.«

Grahs nickte und lud bedächtig Schaufel und Eimer ab, um im nächsten Hauseingang zu verschwinden.

»Merde!«, rief Müller plötzlich aus. Fast wäre er auf dem rutschigen Pflaster ausgeglitten, während er dem Alten nachgesehen hatte. Instinktiv streckte er die Arme zur Seite und fand sofort Halt an einer Hauswand. Die Burggasse war nur wenige Schritte breit, so dass ein erwachsener Mann wie er sie mit ausgestreckten Armen ganz ausfüllte.

Verärgert strich Müller seine Finger an der Uniformjacke ab. Dann legte er die linke Hand an den umgeschnallten Säbel und schritt zügiger aus, dabei den Blick auf den Boden gerichtet, um gegen die dort lauernden Gefahren besser gewappnet zu sein. Das Brot, das seine Schwester ihm zum Frühstück mitgegeben hatte, verschlang er hastig. Keine gute Grundlage, um den Tag zu beginnen.

Bis zur Zollpforte unweit der Burg begegnete ihm niemand mehr. Er ging durch die Zollpforte und blieb jenseits der Stadtmauer einen Augenblick stehen, um gierig die frische Luft einzusaugen. Dabei ließ er seinen Blick umherschweifen. Der Frühnebel hing dicht über dem Fluss. Am Rheinkran waren die ersten Tagelöhner zugange. Emsig beluden sie einen Lastkahn mit Säcken und Kisten.

»Dutzwit trawallje«, trieb der Schiffer einen seiner Leute an. Gleichzeitig verhandelte er mit dem Treidler, der am Uferweg bereitstand und den Kahn flussaufwärts ziehen sollte.

Müller erkannte in dem Schiffer Georg Lamberti aus St. Goar.

»Du hast es wie immer eilig, was?«, rief er ihm aus der Ferne zu und ging ein Stück in seine Richtung.

Lamberti sah überrascht auf, dann schmunzelte er: »Was glaubst du denn, wie ich mein Geld verdiene? Jedenfalls nicht mit spazieren gehen, Wachtmeister! Oben in St. Goar wartet schon die nächste Fracht auf mich. Wenn ich mich nicht ranhalte, schnappt ein anderer sie mir weg.«

»Fährst du wieder die Steine von Burg Rheinfels hinunter zur Festung Ehrenbreitstein?« In Müllers Frage schwang ein vorwurfsvoller Ton.

»Zum Glück eine Gelegenheit, ein paar Taler zu verdienen. So viele gibt es davon zurzeit nicht.«

»Lass gut sein, Lamberti«, winkte Müller ab. »Wann hast du mal wieder Zeit für einen Schoppen Wein?«

»Gerade überhaupt nicht. Frag in ein paar Wochen wieder.«

Ehe Müller etwas erwidern konnte, drehte der Schiffer sich ab und nahm seine Verhandlungen mit dem Treidler wieder auf.

Müller zuckte mit den Schultern. Dann ging er flussaufwärts, Richtung Eisbrech.

In Höhe des Knoodt'schen Hauses vollzog der Uferweg eine leichte Biegung und schmiegte sich an den geschwungenen Lauf des Rheines an.

Noch bevor Müller die Eisbrech erreichte, sah er es von weitem. Das Bild, das sich ihm dort bot, besaß etwas Unwirkliches: Zehn, wenn nicht gar zwanzig Menschen drängten sich an der Mauer zusammen. Als Verlängerung der Stadtbefestigung ragte sie von der Sandpforte ein gutes Stück weit in den Fluss hinein. Die große Wiese davor lief flach in den Rhein aus. Deshalb wurde sie als Bleiche genutzt. Ein halbes Dutzend hoch aufgeschossener Pappeln, die an der Stadtmauer wuchsen, schirmten die Wiese nach Osten ab.

Die Leute stierten in den Fluss. Um sie herum stieg Dunst aus dem seichten Wasser und hüllte ihre Beine in dichten Nebel. Über den Hängen der gegenüberliegenden Rheinseite würde bald die Sonne aufsteigen. Ein rötlicher Streifen kündete das bereits deutlich am Himmel an. Noch aber herrschte das diffuse Licht des frühen Morgengrauens.

Die Unruhe auf der Wiese hatte einige Möwen aufgescheucht. Sie waren es gewohnt, die Bleiche um diese Stunde als Schlafplatz für sich allein zu haben. Anklagend gellten ihre Schreie durch die Stille.

Müller wurde mulmig. Wieder stieg das alte Bild in seiner Erinnerung auf, zunächst noch verschwommen. Plötzlich aber sah er deutlich vor sich, welcher Anblick ihn da vorn erwarten würde. Für einen Moment blieb er stehen, schloss die Augen, atmete mehrmals tief durch. Unter großer Anstrengung setzte er sein Amtsgesicht auf und schritt über die Wiese.

»Lasst mich durch«, befahl er barsch den gedrängt stehenden Menschen. Mit den Armen bahnte er sich den Weg nach vorn ans Wasser. Dabei keuchte er kleine Rauchwölkchen aus.

Dicht am Wasser hielt er an. Wieder schloss er die Augen, atmete noch einmal durch, bekämpfte unliebsame Erinnerungen. Dann sah er ins Wasser.

Mit einem Bein hing der Körper einer Frau im Gestrüpp der Uferböschung fest. Ein ehemals weißer, nun schmutzig-grauer Strumpf umhüllte die schlanke Fessel; der Schuh fehlte. Sacht schaukelte der Leib im Rhythmus der auslaufenden Wellen hin und her. Der Rock ihres Kleides hatte sich auf der Wasseroberfläche zu einem Segel aufgebläht. Die vom Körper abgespreizten Arme und Beine erinnerten an eine fliegende Gestalt. Lange, vermutlich blonde Haare umgaben den Kopf wie ein Strahlenkranz. Das Gesicht war nicht zu sehen.

Müller zwang sich zur Ruhe und trat noch einen Schritt näher heran. Seine Stiefelspitzen wurden nass, als eine Welle heranschwappte. Er zog seinen Säbel und beugte sich vornüber, stocherte mit dem Stahl an der leblosen Gestalt herum, um sie an Land zu ziehen. Es gelang ihm nicht. Schwerfällig richtete er sich wieder auf, sah in die Runde der Neugierigen.

Sein Blick fiel auf Lukas, den Jungen, der ihn hierher gerufen hatte. Gerade versteckte er seinen dunklen Lockenkopf hinter dem Rücken eines kräftig aussehenden Burschen. Müller erkannte in ihm den Bäckergesellen Sebastian Reitz, Nachbar seiner Tante Walburga auf dem Balz.

»He, Reitz!« Er winkte zu ihm hinüber. »Komm her und zieh sie heraus!«

Zögernd folgte Reitz seinem Befehl. Die Hände tief in den Taschen seiner weiten Hose vergraben, kam er näher. Zuerst blickte er auf die Tote herab, schob sich seine Schirmmütze in den Nacken und überlegte. Um die Leiche packen zu können, musste er mit den Füßen ein gutes Stück ins Wasser gehen. Er fluchte. Der Winter war lang gewesen. Noch immer floss eiskaltes Schmelzwasser aus den Bergen den Fluss hinab und sorgte für einen hohen Wasserstand.

Sofort zeichnete sich die Nässe dunkel an den Hosenbeinen des Bäckergesellen ab. Unter den neugierigen Blicken der Umherstehenden gelang es ihm, die Leiche aus dem Wasser zu ziehen. Unsanft ließ er sie am trockenen Ufer auf den Boden fallen.

»Umdrehen!«, befahl Müller.

Reitz gehorchte. Träge kippte der Körper auf die Seite. Der Bäckergeselle zerrte an ihm, bis er endlich auf dem Rücken lag. Leer starrten die aufgerissenen Augen der Toten in den Himmel.

»Oh Gott!«

Reitz' Schrei schreckte die Menge auf. Aufgeregtes Raunen und Flüstern erscholl. Müller wandte sich ab. Der Anblick des Leichnams ekelte ihn. Übelkeit stieg ihm die Kehle hinauf. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass er die nun folgende Geschichte schon sehr gut kannte. Ihm graute vor dem, was passieren würde. Nein, das durfte er nicht zulassen. Es durfte nicht ein weiteres Mal so weit kommen. Dieses Mal musste er rechtzeitig etwas tun. Er war nun die Amtsperson.

Er zwang sich, wieder hinzusehen. Die Haut der Toten schimmerte grünlich blau, das Gesicht war aufgedunsen. Trotz der Entstellung kam es ihm bekannt vor. Sie stammte aus Boppard, da war er sich ganz sicher.

»Lieselotte!«

Die Stimme des Bäckergesellen ähnelte einem Krächzen. Langsam sank er neben der Toten auf den Boden nieder.

»Lieselotte?«, fragte Müller.

Reitz schlug die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Sein breiter Rücken bebte, Klagelaute ertönten. Müller fasste ihn an den Schultern, zog ihn hoch, von der Toten weg. Widerstrebend ließ er es geschehen.

»Welche Lieselotte?«

»Lieselotte Weinand«, stieß Reitz hervor, wischte sich mit der Hand über die Augen. »Die Älteste von Weinands aus der Bingergasse, von den Fassbindern.«

Entsetztes Murmeln ringsherum. Die Neugierigen traten zwei Schritte zurück, wisperten hinter vorgehaltener Hand mit denjenigen, die hinter ihnen standen und weniger sehen konnten.

»Gott steh uns bei!« Hastig bekreuzigte sich ein Mann.

Der Bäckergeselle stierte eine Weile ins Leere. Plötzlich durchlief ihn ein Zittern. Er gab sich einen Ruck, drängte die Menschen zur Seite und stürmte rheinaufwärts davon.

Schweigend sahen sie ihm nach. Müller hatte unterdessen seine Würde zurückgewonnen und besann sich auf seine Pflichten.

»Ruf einer den Kreisphysikus!«, befahl er.

Energisch schob er die Neugierigen weg, die sich nun wieder dichter um die Tote scharten. Jeder wollte einen Blick auf die Frau erhaschen, die auf so schreckliche Weise ihr Ende gefunden hatte.

Lukas Weber folgte Müllers Aufforderung und rannte davon.

Die Tischlerwerkstatt in der Franziskanerstraße lag in frühmorgendlichem Dämmerlicht. Einige Öllampen sorgten für spärliche Beleuchtung. Durch die offenen Türen fiel von der Gasse her das erste Tageslicht herein und versprach baldige Erlösung von dem tristen Grau. Trotz der frühen Stunde erfüllte rege Geschäftigkeit den Raum, der sowohl als Lager als auch als Werkstatt diente. Ein gutes Dutzend Männer arbeitete darin und im angrenzenden Hof, jeder auf die ihm vom Meister zugewiesene Aufgabe konzentriert. Die offensichtliche Enge behinderte sie kaum; jeder kannte seinen Platz.

Wie jeden Morgen schritt Franz, der älteste der vier Thonet-Söhne, die Reihe der Gesellen ab, um sich von der Richtigkeit ihres Tuns zu überzeugen, bevor sein Vater in der Werkstatt auftauchen würde.

»Bonnschur«, grüßte der Zwanzigjährige die beiden Gesellen, die gleich neben dem Hoftor Leisten aus Kirschholz mit der Säge zurechtschnitten. Eine Weile sah er ihnen dabei über die Schultern.

»Nicht so dick!«, herrschte er einen von ihnen an. »Das gibt nur unnötigen Abfall beim Hobeln!«

Er entriss ihm das Stück Holz und brach es über dem Knie entzwei. Dann schmiss er die Reste zu Boden.

»Ihr seid zu nichts zu gebrauchen!«, schrie er.

Zwei Lehrlinge, die zugesehen hatten, sprangen erschrocken zur Seite. Dennoch traf das weggeworfene Holz einen von ihnen am Schienbein. Es war Franz' Bruder, der zweitälteste der Thonet-Söhne. Rasch biss er sich auf die Lippen, um nicht aufzuschreien. Sein bester Freund, Jacob Henrich, grinste, sichtlich froh darüber, dass es nicht ihn selbst getroffen hatte.

»He du, wo bleibt das Holz?«, rief ihm da schon ein anderer Geselle zu, der an der Hobelbank auf die Leisten wartete. »Träum nicht vor dich hin! Schaff mir Nachschub heran!«

Jacob zuckte zusammen und beeilte sich, seiner eigentlichen Aufgabe wieder nachzukommen.

Franz, der ihn genau beobachtete, wusste, dass Jacob nichts so sehr fürchtete, als vor ihm in schlechtem Licht dazustehen. Zufrieden nickte er dem Gesellen zu, der Jacob gescholten hatte. Auf einige von ihnen war wirklich Verlass. Die sorgten ohne Ansehen der Person für Ordnung in der Werkstatt. Und klare Ordnung war bei ihnen oberstes Prinzip.

Er ging weiter. Ein Geselle tauchte die ersten Leisten in eine Wanne mit köchelndem Leim, die in einem Wasserbad über dem offenen Feuer stand. Penetranter Verwesungsgeruch zog von dort durch den Raum. Franz nahm ihn kaum wahr; längst hatte er sich an den Gestank gewöhnt.

Draußen im Hof hantierten mehrere Gesellen an schweren Holzformen herum, von einem Altgesellen mit strenger Miene überwacht.

»Passt auf, dass ihr die Richtigen nehmt«, mahnte Franz. »Und dass ihr die Lamellen in Faserrichtung biegt. Nicht so wie vorgestern. Einen solchen Schnitzer können wir uns nicht erlauben. Es fehlen uns ohnehin noch einige Sessel aus Kirschholz für die Ausstellung nächste Woche in Koblenz. Wenn heute wieder etwas schief geht, dann schaffen wir das nicht rechtzeitig. Der Leim muss schließlich noch drei Tage trocknen.«

Der Altgeselle, der die anderen beaufsichtigte, nickte. Er war zwar um einige Jahre älter als Franz, dennoch stellte er seine Anweisungen nie in Frage. Noch einer, dachte Franz, auf den ich mich verlassen kann. Er klopfte ihm auf die Schulter und ging wieder in die Werkstatt zurück.

»Gleich müssen alle mit anpacken, das Fuhrwerk zu beladen!«, rief er über das Sägen und Hobeln hinweg den emsig arbeitenden Männern zu. »Mein Vater hat es für halb acht bestellt. Um neun muss es fahren, damit die Möbel noch rechtzeitig in Mainz bei der Messe ankommen.«

Gerade wollte er zum Hobel greifen, als eine kräftige Gestalt von der Gasse in die offene Werkstatt stürzte.

»Werden hier schon wieder diese ekligen Knochen ausgekocht?«, schrie der Mann wütend. »Es stinkt wie die Pest. Das ist verboten! Ich laufe gleich zum Wachtmeister!«

Franz Thonet fuhr herum und musterte den Eindringling abfällig. Volck, der Nachbar aus dem winzigen Fachwerkhaus schräg gegenüber, stand bebend vor Zorn im Eingang. Sein mächtiger Körper steckte in der für Zimmerleute typischen dunklen Kleidung. Der breitkrempige Hut, der ihm schief auf dem Kopf saß, verfinsterte sein Gesicht. Lediglich die goldenen Knöpfe an dem schwarzen Kamisol blinkten im Schein der Lampe neben dem Eingang hell auf.

»Beruhigen Sie sich, Volck!«, sagte Franz. »Wir machen hier nur das Leimbad für die Leisten.«

»Nur das Leimbad – dass ich nicht lache! Es stinkt wie die Pest, Thonet! Erzählen Sie mir nichts, Sie kochen hier doch wieder Leim! Wären Sie mit Ihrer Werkstatt doch nur in der Walpurgisgasse geblieben! Dann wären wir hier von dem Gestank verschont.«

»Wir sind seit Jahren gute Nachbarn, Volck. Bislang haben Sie sich nie beklagt. Den Leim stellen wir außerdem schon seit gut zwei Jahren draußen in der Michelsmühle her. Dazu haben wir eine Konzession von der Bezirksregierung in Koblenz, wie Sie wissen.«

»Es ist mir egal, was Sie von wem haben. Meine Frau ist schwerkrank«, knurrte Volck. »Bei dem Gestank geht sie zugrunde!«

Franz sah, wie der Zimmermann mit zusammengekniffenen Augen den Gesellen verfolgte, der gerade mit einigen Tafeln hellen Leims vom Hof zur Werkstatt hereinkam und dicht an ihm vorbei zur Feuerstelle hinüberging. Dort bewachte ein anderer die hochwandige Wanne, in der sich die Leisten im Leimbad befanden. Der erste Geselle legte die Tafeln vorsichtig ab und schnüffelte angewidert in die Luft, der Zweite lachte auf.

Obwohl sich direkt über dem Ofen ein Rauchabzug befand, zog der süßliche Geruch durch den ganzen Raum. Alle Vorsichtsmaßnahmen nutzten nichts: Der penetrante Geruch nach Glutinleim setzte sich überall in der Werkstatt und sogar draußen in der Franziskanergasse fest.

Als Franz dem Zimmermann erklären wollte, warum er nichts dagegen tun konnte, platzte der mit einem weiteren Vorwurf heraus: »Offenes Feuer ist auch nicht erlaubt. Was denken Sie, wie schnell das hier brennt? Überall Holz und Sägespäne! Sie sind verrückt, mitten in der Stadt so zu arbeiten! Zusperren sollte man Ihnen die Werkstatt, und zwar sofort!«

Franz zuckte zusammen. Kaum einer der Handwerker in der Stadt beachtete die strengen Vorschriften.

»Volck, Sie selbst lagern Ihr Holz auch gleich neben der Küche. Bei Ihnen kann genauso schnell etwas passieren wie bei uns«, versuchte er es gütlich.

»Bei mir stinkt es aber nicht so.«

Es war deutlich zu hören, dass er sich auf dem Rückzug befand. Wenn Franz es geschickt anstellte, konnte er den Zimmermann von einer Beschwerde beim Polizeidiener abbringen. Fieberhaft grübelte er: Hatte ihm gestern nicht jemand erzählt, dass Volck sich für diesen Tag den Platz südlich der Stadtmauer als Zimmerplatz reserviert hatte? Sicher hatte er zwar gerade genug Geld, um seinen abendlichen Schoppen im Gasthaus »Zum Rosenkranz« zu bezahlen, aber es reichte bestimmt wieder nicht, um genug Hilfskräfte für den Zimmerplatz anzuheuern. Das war bei Volck immer so.

»Ich schicke Ihnen nachher drei oder vier unserer Gesellen zum Angert hinüber. Die können Ihnen helfen, Ihre Holzlieferung zurechtzuschneiden«, schlug Franz vor.

Schneller als erwartet zeigte sein großzügiges Angebot unentgeltlicher Nachbarschaftshilfe Wirkung.

»Nach Mittag kann ich sie gut gebrauchen. Dann kommt die Fuhre vom Hunsrück an«, lenkte Volck ein.

»Das passt uns gut. Heute früh müssen wir einen Wagen beladen und brauchen dafür alle unsere Gesellen.«

Franz wartete nicht mehr, wie Volck diese Erklärung aufnahm. Schon ging er in den hinteren Teil der Werkstatt, wo er seinen Vater die schmale Stiege aus dem ersten Stock herunterkommen sah. Hastig erstattete er ihm dort einen ersten Bericht über den Stand der Dinge in der Werkstatt.

Als er seinem Vater ins Gesicht blickte, erschrak er. Dunkle Ränder unter den Augen verrieten, dass der Tischlermeister wieder einmal eine schlechte Nacht hinter sich hatte.

»Geht es dir gut, Vater?«, fragte Franz besorgt.

»Mir schon«, erwiderte Michael Thonet. »Aber du weißt, wie es um unsere kleine Theresia bestellt ist. Eure Mutter hat sie die ganze Nacht herumgetragen. Sie findet keine Ruhe mehr.«

Tränen standen in seinen dunklen Augen.

»Der Herrgott gönnt uns einfach kein Mädchen. Warum nur, Franz? Schon das Sechste, das wir gewiss bald zu Grabe tragen müssen. Nie sehen wir eines älter als ein Jahr werden. Was haben wir nur getan? Und immer nur die Mädchen! Ich hoffe nur, dass eure Mutter diesen Kummer übersteht.«

Franz nickte hilflos. Dann rang er sich ein aufmunterndes Lächeln ab.

»Hier unten ist alles in bester Ordnung, Vater.«

»Was wollte Volck schon wieder?«, fragte Michael Thonet und krempelte sich die Ärmel seines weißen Leinenhemdes auf, um an der Hobelbank mit anzupacken.

»Der Leim stinkt ihm mal wieder zu sehr«, sagte Franz. »Wahrscheinlich hat er aber nur darauf spekuliert, dass wir ihm ein paar Handlanger schicken. Er erwartet eine neue Holzlieferung vom Hunsrück und hat dafür den Angert reserviert. Wie immer hat er allerdings vergessen, sich auch ausreichend Männer für die Arbeit zu besorgen.«

»Wie viele Leute hast du ihm zugesagt?«

»Drei oder vier.«

»Bist du verrückt?« Der alte Thonet geriet in Wut. Sein Bart zitterte.

»Er braucht so viele, wenn er ein ganzes Fuhrwerk erwartet«, rechtfertigte sich Franz.

»Und was ist mit uns? Wer belädt unsere Fuhre? Hast du vergessen, dass wir gleich einen ganzen Wagen Möbel nach Mainz schicken müssen?«

»Beruhige dich, Vater! Volck braucht die Leute erst heute Nachmittag.«

»Bonnschur, Meister.« Gut gelaunt trat Martin Altdorf in die Werkstatt.

Beim Anblick des Mannes mit dem rotblonden Haarschopf hellte sich das Gesicht des Tischlermeisters sofort auf. Er ließ seinen Sohn stehen und ging zu dem Neuankömmling.

»Bonnschur, Martin. Warst du schon drüben bei der Mühle?«

Es schmerzte Franz, als er sah, wie wohlgefällig sein Vater den Gesellen betrachtete. Dabei war Martin nicht einmal ein richtiger Geselle, sondern nur eine angelernte Hilfskraft. Aber eine sehr geschickte, wie er zugeben musste.

»Klar, Meister.«

Martin nahm das Stück Stroh, das ihm lässig im rechten Mundwinkel hing, von seinen Lippen und schob die Kappe tief in den Nacken, bevor er weitersprach.

»Schlad hat pünktlich um sieben die Lieferung aus der Gerberei gebracht. Ich werde heute Mittag, wenn der Wagen mit den Möbeln nach Mainz abgefahren ist, wieder hinübergehen. Kann ich zwei von den Lehrlingen mitnehmen, damit sie mir helfen, die Lederreste zu waschen?«

»August und Joseph werden dir auch zur Hand gehen, sobald sie aus der Schule kommen.«

»Das ist zu gefährlich, Vater«, mischte Franz sich ein. »Die beiden sind noch zu jung, um beim Waschen der Lederreste zu helfen. Die fallen am Ende noch in einen der Bottiche und ertrinken. Außerdem ist die Arbeit viel zu schwer für zehn-, elfjährige Jungs.«

»So ein Unsinn. Die sollen früh lernen, was arbeiten heißt. Die beiden gehen mit Martin, wenn ich das sage.«

Unwirsch wandte sich der alte Thonet ab. Martin wollte Franz auf die Schulter klopfen, doch er wehrte die versöhnlich gemeinte Geste ab.

»Pass nur auf«, zischte er dem Gesellen zu. Martin Altdorf war nicht nur fünf Jahre älter, sondern auch einen ganzen Kopf größer als Franz und von kräftigerer Statur.

»Wenn ich morgen in Mainz bin«, sagte Michael Thonet unterdessen laut in die Werkstatt hinein, »übernehmen Franz und Martin hier gemeinsam das Sagen. Ist das klar?«

Es dauerte eine ganze Weile, bis Lukas Weber zur Eisbrech zurückgekehrt war. Nach Luft schnappend keuchte er die Nachricht heraus, dass er nicht den Kreisphysikus angetroffen habe, der sei erst am nächsten Tag wieder in der Stadt. Stattdessen sei Doktor Veling unterwegs.

»Gut gemacht«, lobte Müller den Jungen. Er hielt die Arme hinter seinem Rücken gekreuzt und stand direkt neben der auf dem Boden liegenden Leiche. Die Neugierigen hatten sich im respektvollen Abstand von ungefähr drei Schritt in einem Halbkreis aufgestellt.

Dass Veling kommen würde, war gut, fand Müller. Wenn es auch Scherereien wegen der Zuständigkeiten nach sich ziehen würde: Wann immer eine Leiche im Rhein gefunden wurde, musste, so stand es in der preußischen Polizeiverordnung, der Kreisphysikus gerufen werden. Er musste feststellen, auf welche Art der Tod eingetreten war.

Kreisphysikus Heusner war ein Preuße durch und durch, sowohl durch Abkunft als auch durch Haltung. Und evangelisch war er noch dazu. Das lag Müller nicht. Deshalb freute er sich darüber, dass nun erst einmal Doktor Veling kommen würde, auch wenn der als Wunderling galt.

Müller wandte sich an Lukas Weber, der unschlüssig zwischen ihm und den anderen herumschlenderte.

»Du bist neu in der Stadt, oder?«

»Ja. Wir sind erst vor vier Wochen hierher gekommen.«

Seine Angst vor dem Polizeidiener schien kleiner geworden. Nun wagte er sogar, Müller beim Sprechen anzusehen und noch einen halben Schritt näher an ihn heranzukommen.

»Wo kommst du her?« Müller bemühte sich, seine Stimme zwar weiterhin amtlich, aber dennoch freundlich klingen zu lassen. In Lukas' auffällig blauen Augen leuchtete es. Das gefiel ihm, ohne dass er so recht wusste, warum. Aufgrund seiner Gestalt schätzte er den Jungen auf zwölf oder dreizehn Jahre. Etwas in seinem Betragen ließ ihn allerdings um einige Jahre älter wirken.

»Wir kommen von Mainz den Rhein herunter. Mein Vater arbeitet als Tagelöhner beim Winzer Schneider im Mühltal. Ursprünglich wollten wir den Rhein weiter hinunter bis Andernach oder aber die Mosel ein Stück hinauf. Als mein Vater hier Arbeit gefunden hat, sind wir einfach geblieben.«

Mit jedem Wort gewann er an Sicherheit. Mit dem rechten Fuß stieß er zunächst einen kleinen Stein hin und her, verfolgte ihn mit den Augen, ließ davon ab und sah Müller wieder direkt ins Gesicht. Den traf es wie einen Schlag: Ja, das waren sie! Das waren Agnes' Augen! Unsinn! Das konnte unmöglich sein. Agnes war lange schon fort, viel zu lange. Die Aufregung um die Tote im Rhein musste seine Sinne verwirrt haben.

»Bonnschur, alle miteinander!«

Der tiefe Bass des Arztes Veling holte Müller in die Realität zurück. Rasch räusperte er sich, streckte Brust und Bauch heraus und erwiderte den Gruß.

»Bonnschur, Doktor Veling.«

Er bedachte den Arzt mit einer artigen Verbeugung.

»Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Sie sehen die Bescherung.«

Er zeigte auf die Tote. Veling nickte. Mühsam kniete er sich mit seinen dürren Beinen, die in gestreiften, schmalen Hosen steckten, nieder. Die Schöße seines Rocks schlug er dabei nach hinten. Ohne Umschweife begann er sofort mit der Untersuchung der toten Lieselotte. Seine feingliedrigen Hände zitterten stark. Es dauerte, bis er sie kontrollieren konnte.

Für eine Weile herrschte Stille. Gebannt verfolgten die Herumstehenden, wie er die Augen der Toten inspizierte. Auch Müller beobachtete jede seiner Bewegungen. Schließlich schloss der Arzt die Lider und wandte sich Lieselottes Mund und Hals zu.

Auf einmal hielt er inne, beugte sich tiefer über sie. Er hatte etwas entdeckt, sagte aber nichts.

Müller wurde das Abwarten lang. Wer wusste schon, ob Veling wirklich etwas gefunden oder nicht doch einfach nur wieder vergessen hatte, was er tun sollte? Das passierte ihm in letzter Zeit häufiger.

»Und?«, fragte er eine Spur zu barsch.

Der Arzt fuhr zusammen, gab aber noch keine Antwort. Bedächtig knöpfte er das Kleid der Toten ein Stück weit auf und betastete mit ungelenken Fingern den Hals. Dann ließ er von ihr ab und richtete sich ganz langsam auf.

»Sie wurde erwürgt«, sagte er, als er endlich seine stattliche Größe von knapp sechs Fuß erreicht hatte. Damit überragte er den Polizeidiener um einige Zoll.

Unruhe breitete sich in der Menge aus: »Erwürgt!«, »Umgebracht!«, »Weinands Lieselotte? Von wem?«

Das Gemurmel schwoll an, blankes Entsetzen stand den Leuten ins Gesicht geschrieben. Es war höchste Zeit einzuschreiten. Müller fluchte, dass er sie nicht längst schon weggeschickt hatte.

»Ruhe!«, rief er. »Geht nach Hause! Es gibt nichts mehr zu sehen.«

Wild fuchtelte er mit den Armen in der Luft, um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen.

»Erwürgt? Sind Sie ganz sicher?«, fragte er den Arzt, als sie endlich allein bei der Toten standen. Seine Stimme gehorchte ihm nicht so recht. Zu sehr beunruhigten ihn Velings Worte: Ein Mord! An einer jungen Frau aus der Stadt! Nein, nicht an irgendeiner, sondern an der Tochter eines angesehenen, rechtschaffenen Handwerkers. Müller schauderte.

»Erwürgt, ganz eindeutig«, sagte Veling, »und dann ins Wasser geworfen. Lassen Sie die Tote in die Kapelle auf dem Friedhof schaffen. Ich sehe sie mir nachher noch einmal ganz genau an, bevor Sie den Kreisphysikus informieren.«

Grußlos wandte er sich ab und stakste davon.

Müller blieb noch einige Zeit an der Eisbrech stehen. Längst hatte der Totengräber die sterblichen Überreste Lieslottes auf seinem Karren davongefahren. Lukas, der den Totengräber auf Müllers Anweisung geholt hatte, war dem Gefährt gefolgt. Nachdem auf der Wiese vor der Eisbrech Ruhe eingekehrt war, hatten die Möwen sie wieder in Besitz genommen.

Die Uhr des nahen Klosters schlug acht, als Müller sich räusperte, den schwarzen Uniformgürtel um den Bauch zurechtzog und Richtung Franziskanergasse losmarschierte. Sein linkes Bein schmerzte ihn wieder. Das tat es immer, wenn er sich unwohl fühlte. Stärker als sonst hinkte er bei jedem Schritt.

Er hatte es nicht sonderlich eilig, in die Bingergasse zu gelangen. Fassbinder Weinand die schlechte Nachricht überbringen zu müssen, lastete schwer auf seinem Gemüt. Ohnehin ging ihm das Bild der Toten nicht aus dem Kopf. Kaum konnte er sich mehr in Erinnerung rufen, wie Lieselotte zu Lebzeiten ausgesehen hatte. Erwürgt, welch ein tragisches Ende für ein so junges Mädchen!

Mit jedem Schritt Richtung Bingergasse hoffte Müller inständiger, dass ihm jemand die schwere Aufgabe schon abgenommen hatte. Dass irgendeiner von denen, die sich vorhin so zahlreich an der Eisbrech eingefunden hatten, längst zu den Weinands gelaufen war, um ihnen vom Tod der Tochter zu berichten.

Durch die Mauern des Franziskanerklosters pfiff der Wind. Es fröstelte Müller, als er dort entlangging. Seit Napoleon und seine Truppen vor knapp vier Jahrzehnten die Mönche daraus vertrieben hatten, war das Anwesen heruntergewirtschaftet worden. Keiner der weltlichen Besitzer hatte bislang viel in den Erhalt investiert. Selbst vor dem Hintergrund der rötlich aufgehenden Sonne bot das Gebäude einen schaurigen Anblick, wie Müller fand: Die Fenster waren zerborsten, Gras wucherte aus den Mauerritzen. Aus den Augenwinkeln erspähte er einige zwielichtige Gestalten, die sich in den offenen Gängen herumdrückten.

»He ihr! Verschwindet! Ihr habt da nichts zu suchen«, rief er ihnen zu und wusste gleich, dass seine Aufforderung vergeblich sein würde.

»Wir wohnen hier«, antwortete eine Frau mit wirrem Haar und irrem Blick. »Wir zahlen brav unsere Miete.«

Dabei beugte sie sich weit aus einem der morschen Fensterrahmen heraus und nestelte an ihrer Bluse herum. Müller schrie ihr erschrocken »Pass auf!« zu und lief, so schnell er mit seinem kaputten Bein konnte, zur Mauer. Schon sah er sie den Halt verlieren und aus dem Fenster in die Tiefe stürzen.

Doch die Frau lachte: »Na, willst du mehr sehen?«

Frech zeigte sie ihm ihre nackte Schulter. Der Polizeidiener errötete ob dieser Schamlosigkeit und drehte sich weg. Einen Moment lang rang er mit sich, ob er nicht gegen diese offenkundige Sittenlosigkeit einschreiten müsste. Dann aber beschloss er, es nicht zu tun: Wenn der jetzige Besitzer weit genug weg war, um sein Anwesen derart verwahrlosen zu lassen, dann war er auch weit genug weg, um nichts von diesen Vorfällen zu erfahren. Schnell marschierte Müller am ehemaligen Kloster vorbei die Franziskanergasse entlang.

Dort hatten die Handwerker ihr Tagwerk begonnen. Sobald er die offenen Hoftore passierte, schallten ihm von allen Seiten Grüße entgegen. Im letzten Moment konnte er einem großen Holzbalken ausweichen, der in Augenhöhe aus einem schmalen Hofeingang herausgeschoben wurde.

»Volck, pass besser mit deinem Zeug auf!«, rief er durch das Tor, das in die winzige Werkstatt des Zimmermanns führte.

Vor der Tischlerwerkstatt Thonets versperrte ein Fuhrwerk den Weg. Unter lautem Rufen trugen die zahlreichen Gesellen und Handlanger des Meisters Stühle, Tische und Bettgestelle herbei. Oben auf dem Wagen stand Franz, der älteste Sohn des Meisters, und nahm die für Thonet typischen, zierlich gebogenen Möbel entgegen. Behutsam verstaute er sie auf der Ladefläche.

»Bonnschur«, rief Müller ihm zu.

Er erntete nur ein mürrisches Nicken.

»Bonnschur, Herr Wachtmeister Müller!«, grüßte ihn eine andere, wohlklingende Stimme freundlich von der Seite.

Müller wunderte sich. Selten sprach ihn jemand mit seinem Namen an. Er blickte in die Richtung, aus der der Gruß ertönt war. Dort stand ein junger Mann und lupfte seine Kappe. Die Ärmel seines Leinenhemdes waren nachlässig aufgekrempelt, die Hände stemmte er gleich wieder seitlich in die Hüften. Seine Muskeln verrieten, dass er kräftiges Zupacken gewöhnt war, auch wenn er gerade den anderen beim Arbeiten zusah.

Müller erwiderte den höflichen Gruß und fragte sich im Stillen, um wen es sich bei dem Mann mit dem rotblonden Haar eigentlich gehandelt hatte. Bei den vielen Gesellen, die bei Thonets beschäftigt waren, konnte man leicht den Überblick verlieren.

Das Haus des Fassbinders Weinand schob sich vorwitzig in die Bingergasse hinein. Es stand mit dem Giebel zur Gasse und neigte sich mit den oberen Stockwerken schräg nach vorn. Rechts neben dem Haus öffnete sich der Hof, in den man durch einen efeuumrankten Torbogen eintrat. Wie bei den meisten Handwerkerhäusern gingen Werkstatt und Wohnbereich ineinander über.

Im Hof hatten sich bereits viele Nachbarn eingefunden. Sicher wollten sie sich nicht entgehen lassen, was nach dem Auffinden der toten Lieselotte bei Weinands weiter geschehen würde. Als Müller näher kam, sah er, dass sich die Leute um zwei sich prügelnde Männer scharten. Sie wichen zurück, sobald sich die Kampfhähne auf sie zu bewegten, und liefen vor, sobald die beiden von ihnen wegstrebten. Keiner der Zuschauer schritt ein, um sie auseinander zu reißen. Alle gafften nur.

»Lasst mich durch! Geht nach Hause!«, herrschte Müller die Neugierigen an, als er sich zum zweiten Mal an diesem Morgen durch Gewühl zwängen musste. Publikum wollte er keines haben, wenn er mit den Weinands sprach. Entschlossen griff er nach dem erstbesten Arm, der sich vor seine Augen schob, und hielt ihn fest. Ein mühsames Unterfangen, weil der Arm ihn abzuschütteln versuchte.

»Aufhören, ihr Dummköpfe! Sofort aufhören!«

Ein zweiter Arm mit einer dicken Faust sauste gefährlich nahe an Müllers Nase vorbei. Mit einem harten Knall landete sie mitten im Gesicht des älteren der beiden Streitenden. Ein Knirschen folgte, dann spritzte Blut. Der Arm, den Müller eben noch in seiner Linken zu fassen gekriegt hatte, riss sich im nächsten Moment los. Der ältere der beiden Männer beugte fluchend den Kopf nach unten und drückte eine Hand auf sein Gesicht. Zwischen seinen Fingern rann Blut. Der Jüngere verharrte mitten in seiner Bewegung.

»Schluss, aus mit dem Gezank! Habt ihr keinen Funken Anstand in euch?«, schrie Müller die Männer an und sah abwechselnd zu Heinrich Weinand zu seiner Linken und Anton Weinand zu seiner Rechten. Eine Weile sagte niemand etwas.

Das Gesicht des alten Fassbinders war schmerzverzerrt. Er wankte zu einem Schemel, der vor der Hauswand stand, und ließ sich langsam nieder. Noch langsamer zog er mit der Hand ein baumwollenes Taschentuch aus der Hosentasche. Es war nicht sonderlich sauber, erfüllte aber seinen Zweck. Vorsichtig tupfte er sich damit das Blut im Gesicht ab. Es hatte seine Nase übel erwischt. Er legte den Kopf in den Nacken, damit der Blutfluss nachließ, und drückte das Tuch fest auf die Nase.

»Brauchst du einen Arzt?«, fragte Müller.

Heinrich Weinand schüttelte den Kopf.

»Vater!« Zögernd ging Anton Weinand auf den alten Fassbinder zu und streckte die Hand zur Versöhnung aus.

»Lass mich!« Brüsk wandte sich der Alte von seinem Sohn ab. Müller schüttelte über so viel Sturheit den Kopf.

»Wie viel Unglück muss dir noch geschehen, damit du endlich zur Besinnung kommst?«, fragte er und beäugte ihn argwöhnisch.

Der Fassbindermeister war Anfang vierzig. Die Ereignisse des letzten Jahres, der unerwartete Tod seiner Frau und der Verlust des ältesten Sohnes bei einem Manöver der Landwehr, hatten ihn merklich altern lassen. Die Kleider schlotterten ihm um den mageren Leib. Seine Schultern waren gramgebeugt, das wenige Haar auf dem Kopf schlohweiß. Um den Mund zogen sich tiefe Furchen. Sein Blick war ausdruckslos.

»Warum prügelt ihr euch?«, fragte Müller.

Statt zu antworten, fragte Heinrich Weinand zurück: »Weißt du, wer es war?«

»Nein«, musste Müller zugeben. »Aber es wird sich zeigen. Da bin ich sicher.«

»Ja, ja, zeigen wird es sich, da bist du dir sicher!«

Der alte Weinand schniefte und betupfte sich mit dem Taschentuch die Oberlippe, die durch den Hieb aufgesprungen war und ebenfalls blutete. Dann stand er auf und schlurfte zu seiner Werkbank hinüber.

Kein Zweifel, dachte Müller, gleich wird er seine Arbeit tun, als wäre nichts geschehen. Genauso wie jeden Tag, seitdem er vor wenigen Monaten seine Frau und seinen Erstgeborenen zu Grabe getragen hatte. Mit jedem Hammerschlag würde der Fassbinder sein Schicksal verfluchen und sich ihm dennoch fügen.

Anton trat dem Vater in den Weg, packte ihn an den Schultern.

»Vater! Nicht heute!«

»Hau ab«, brummte Heinrich Weinand und entwand sich seinen Händen.

Müller fürchtete einen neuerlichen Zwist und eilte hinzu. Anton hatte sich schon wieder umgedreht.

»Du willst es nicht anders!« Von neuer Wut gepackt riss Anton sich die Schürze vom Leib. Seine Augen blitzten vor Zorn. »Sieh zu, wie du allein klar kommst. Ich weiß, was ich zu tun habe!«

Er rannte dicht an Müller vorbei aus dem Hof.

»Was hat er damit gemeint? Wohin will er?«, fragte Müller Heinrich Weinand.

Der stand an der Werkbank und hatte begonnen, schmale Eisenstücke mit dem Hammer zu bearbeiten. Die Antwort blieb er schuldig.

Erster Aufruhr

Die Sonne hatte die letzten Nebelreste vertrieben. Von Südosten her schien sie auf die Frontseite des zweigeschossigen Hauses. Zaghaft spendete sie die erste Wärme.

Helena Weissgerber sprang Stufe für Stufe die Basalttreppe zum gepflasterten Innenhof hinab. Dabei streckte sie einen Fuß immer genau so weit vor, dass sie die Spitze ihrer hellen Schnürstiefel unter ihrem Rock sehen konnte. Unten angekommen hob sie die Hand, um die Augen gegen die Sonne abzuschirmen, und blinzelte ins Helle hinein. Der eben errungene Sieg erfüllte sie mit Genugtuung. Endlich hatte sie ihre Mutter davon überzeugen können, dass sie bei der Zubereitung der Tauben keine große Hilfe abgab.

»Du wirst nie eine tüchtige Hausfrau werden!«, schimpfte die Mutter.

Sie war ebenfalls hinaus in den Hof gegangen und stand nun dicht neben Helena am Fuß der Treppe. Die Aufregung hatte ein tiefes Rot auf Franziska Weissgerbers Wangen gezeichnet. Eine hellbraune Locke war aus der Haube herausgerutscht und zierte ihre linke Schläfe. Mit einer hektischen Bewegung strich sie das Haar zurück. Mehrfach widersetzte es sich ihrem Ordnungsbestreben. Schließlich gab sie ihre Bemühungen auf und wandte sich Helena ganz zu.

»Dabei wäre es so einfach für dich. Du hast wirklich Talent. Außerdem sind die Tauben, die Papa gestern vom Hunsrück mitgebracht hat, von exzellenter Qualität. Wahre Prachtexemplare! In einer zarten Weißweinsauce zubereitet werden sie auch einen Feinschmecker wie Bürgermeister Jacobs begeistern. Ich zeige dir, mit welch einfachen Mitteln man den Herren der Schöpfung zu echten Genüssen verhelfen kann.«

»Ich will weder den Bürgermeister begeistern, noch die Tauben in Weißwein ertränken. Ich kann dieses Federgetier nicht anfassen. Es ekelt mich einfach. Bitte glaub mir das, Mama!«

»An dir ist ein echter Junge verloren gegangen! Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, dich aufs Progymnasium zu schicken und deinen Bruder in die Küche zu lassen. Der zeigt wenigstens Interesse an diesen Dingen.«

»Ganz bestimmt, liebe Mama.«

Helena spürte den prüfenden Blick ihrer Mutter, ertrug ihr lautes Seufzen.

»Also gut, mach einen Spaziergang im Garten! Zum Mittagessen kommst du wieder herein. Denk an die Sonne und nimm einen Schirm mit. Heute Nachmittag ist endgültig Schluss mit dem Müßiggang: Dein Klavierspiel lässt in letzter Zeit zu wünschen übrig. Außerdem ist die Stickarbeit, die du deiner Tante in Düsseldorf versprochen hast, noch nicht fertig. Wir sollten später ausführlich ein paar Dinge miteinander bereden. Du kannst dir nicht einbilden, dass du durch unseren Umzug deiner gesellschaftlichen Pflichten enthoben bist. Auch in einer Kleinstadt wie Boppard gelten Benimmregeln für eine junge Dame, genau wie in Frankfurt. Du musst an deine Zukunft denken, mein Kind, und die liegt allein in einer standesgemäßen Heirat.«

Helena nickte und wartete, bis ihre Mutter wieder im Haus verschwunden war. Innerlich jauchzte sie auf. Ihr Ziel war erreicht: Zumindest für diesen Vormittag hatte sie sich etwas Freiraum ertrotzt.

Noch unschlüssig, was sie mit sich und diesem herrlichen Tag anfangen sollte, drehte sie sich um ihre eigene Achse und blickte sich um.

Gegen Westen grenzte der ehemalige Rittersitz direkt an die mittelalterliche Stadtmauer. Einer der Türme der Befestigungsanlage überragte das Wohnhaus, als wollte er allein mit seinem trutzigen Aussehen jeden Angreifer vertreiben. Helena liebte es, dieses Schutzschild im Rücken zu wissen. Es verlieh ihrem neuen Zuhause ein Stück Geborgenheit, die sie in all ihren früheren Häusern und Wohnungen nie gespürt hatte.