9,99 €

Mehr erfahren.

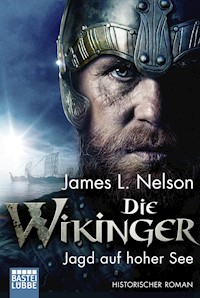

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wenn Klinge auf Klinge trifft und Schwert auf Schwert, sind die tapferen Wikinger um Anführer Thorgrim Nachtwolf nicht weit!

Irland, Mitte des 9. Jahrhunderts. Thorgrim und seine Wikinger frohlocken: Der friesische Kaufmann Brunhard wird mit drei Handelsschiffen von Dubh-Linn aus in See stechen. Beste Aussicht auf fette Beute! Doch der Friese transportiert keine Schätze, sondern Sklaven. Und seine Schiffe sind keine schwerfälligen Koggen, sondern schnell und wendig wie Drachenboote. Völlig unerwartet für Thorgrim kommt es zur wilden Jagd auf hoher See - zu einer Jagd, bei der aus den Jägern allzu schnell Gejagte werden ...

Sechster, unabhängig zu lesender Band der Wikinger-Reihe um Thorgrim Nachtwolf

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Hinweis

Widmung

Zitat

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

Epilog

Glossar

Dank

ÜBER DAS BUCH

Wenn Klinge auf Klinge trifft und Schwert auf Schwert, sind die tapferen Wikinger um Anführer Thorgrim Nachtwolf nicht weit! Irland, Mitte des 9. Jahrhunderts. Thorgrim und seine Wikinger frohlocken: Der friesische Kaufmann Brunhard wird mit drei Handelsschiffen von Dubh-Linn aus in See stechen. Beste Aussicht auf fette Beute! Doch der Friese transportiert keine Schätze, sondern Sklaven. Und seine Schiffe sind keine schwerfälligen Koggen, sondern schnell und wendig wie Drachenboote. Völlig unerwartet für Thorgrim kommt es zur wilden Jagd auf hoher See – zu einer Jagd, bei der aus den Jägern allzu schnell Gejagte werden …

Sechster, unabhängig zu lesender Band der Wikinger-Reihe um Thorgrim Nachtwolf

ÜBER DEN AUTOR

James L. Nelson stammt aus Lewiston, Maine. Nach seinem Universitätsabschluss in Film- und Fernsehproduktion folgte er Herman Melvilles Rat, segelnd die Meere zu entdecken. Sechs Jahre lang lebte und arbeitete er so an Bord traditioneller Segelschiffe. Dann entschied er, fortan über das Segeln zu schreiben, statt es selbst zu betreiben. Seither hat er zahlreiche Sachbücher und Romane über Seefahrer und Seefahrtsgeschichte verfasst, wofür er unter anderem mit dem William Young Boyd Award der American Libary Association und dem Naval Order’s Samuel Eliot Morison Award ausgezeichnet wurde. Nelson liest in ganz Amerika aus seinen Büchern und ist gefragter Gesprächspartner im Discovery Channel, im History Channel und im BookTV. Heute lebt er mit seiner Frau Lisa und vier gemeinsamen Kindern in Harpswell, Maine.

James L. Nelson

DIE WIKINGER

Jagd auf hoher See

HISTORISCHER ROMAN

Aus dem amerikanischen Englisch von Rainer Schumacher

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by James L. NelsonTitel der amerikanischen Originalausgabe: »Raider’s Wake«Originalverlag: Fore Topsail Press

Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Frank Weinreich, BochumEinband-/Umschlagmotiv: © Arndt Drechsler, LeipzigUmschlaggestaltung: Thomas KrämerE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-7815-3

www.luebbe.dewww.lesejury.de

Der vorliegende Roman ist frei erfunden. Namen, Figuren, Orte und Ereignisse sind entweder vom Autor ausgedacht oder werden ausschließlich fiktional verwendet. Jede Übereinstimmung mit tatsächlichen Geschehnissen, Schauplätzen, Organisationen oder Personen, lebend oder bereits verstorben, ist rein zufällig und weder vom Autor noch vom Verlag beabsichtigt.

Für Lisa, meinen ersten und einzigen SchiffskameradenZurück zum Meer, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir hingehören

Wir fürchteten niemanden auf Erden;Stark waren wir. Wir kämpftenAuf den streitbaren Schiffen.

ÖRVAR-ODDS SAGA

Prolog

Die Saga von Thorgrim Ulfsson

Einst lebte ein Mann mit Namen Thorgrim Ulfsson, der auch als Kveldulf bekannt war; das heißt Nachtwolf. Er wurde so genannt, weil er gegen Abend häufig aufbrausend wurde, obwohl er gemeinhin als eher gleichmütig galt. So hielten ihn manche Leute für einen Gestaltwandler, der sich des Nachts in einen Wolf verwandeln konnte.

Thorgrim war ein Bauer an einem Ort mit Namen Vik in Norwegen, und wie viele junge Männer dort, so hatte auch er einige Sommer auf Wikingerfahrt im Westmeer verbracht. Er war mit einem Jarl mit Namen Ornolf Hrafnsson gesegelt, den man als Ornolf den Rastlosen kannte, denn er liebte das Plündern, Feiern und Trinken. Thorgrim diente Ornolf als Krieger, und im Laufe der Jahre wurde er sein Stellvertreter, was Ornolf freute, fand er so doch mehr Zeit fürs Feiern und Trinken.

Die beiden Männer standen sich sehr nahe, und nach einiger Zeit willigte Ornolf in eine Hochzeit zwischen seiner Tochter Hallbera und Thorgrim ein. Sie führten eine gute Ehe, und Hallbera gebar ihrem Mann zwei Söhne, Odd und Harald, sowie eine Tochter mit Namen Hild. Mit Hilfe seiner Söhne, Diener und Sklaven wurde Thorgrim ein wohlhabender Bauer und an dem Ort, an dem er lebte, von allen respektiert. Nach seiner Hochzeit mit Hallbera ging Thorgrim nicht mehr auf Wikingerfahrt.

Als Odd das Mannesalter erreichte und selbst heiratete, gab Thorgrim ihm einen Hof, den Odd genauso gewissenhaft bewirtschaftete wie vorher das Land seines Vaters. Auch Harald arbeitete hart, doch dessen Liebe galt dem Plündern und der Schlacht. Schon von Kindesbeinen an übte er dafür, eines Tages genau wie sein Vater auf Wikingerfahrt zu gehen. Dann, als Hallbera bei der Geburt ihrer zweiten Tochter gestorben war, willigte Thorgrim in seiner Trauer ein, Ornolf auf einer weiteren Fahrt zu einem Land mit Namen Irland zu begleiten. Auf diese Reise nahm er auch Harald mit, der zu dem Zeitpunkt fünfzehn Jahre alt war.

Es war Ornolfs Absicht, mit seinen Männern und auf seinem Langschiff Roter Drache nach Irland zu segeln und dort während des Frühlings und Sommers zu plündern. Dann wollten sie wieder nach Vik zurückkehren, bevor die Winterstürme das Meer unpassierbar machten. Doch die Götter hatten andere Pläne. Nach vielen Abenteuern mit dem König der Iren, der von einem Ort mit Namen Tara aus regierte, und den Dänen, die den Longphort von Dubh-Linn kontrollierten, kehrten Ornolf, Thorgrim und die anderen Überlebenden nach Dubh-Linn zurück. Erneut war es ihr Wunsch, nach Vik zurückzukehren. Doch die Götter ließen das nicht zu, und Thorgrim und die anderen fanden sich schließlich im Longphort von Vík-ló wieder, südlich von Dubh-Linn. Nach vielen Schlachten, bei denen Jarl Ornolf bei einem Kampf mit einem Mann namens Grimarr getötet worden war, wurde Thorgrim der Herr von Vík-ló.

Im folgenden Sommer schlossen Thorgrim und die anderen Krieger in Vík-ló sich mit einem irischen Lord und weiteren Wikingern zusammen, die auf Raubfahrt gegangen waren, um ein Kloster an einem Ort namens Glendalough zu plündern. Harald war zu diesem Zeitpunkt sechzehn Jahre alt und zu einem großen, starken Mann geworden. Tatsächlich war er stärker als viele andere Männer, und so verdiente er sich rasch den Namen Harald Starkarm. Harald nahm seinen Platz beim Plündern und in der Schildwand ein, und er erwies sich als tapferer und wertvoller Krieger.

Thorgrims Überfall auf Glendalough schien zuerst von großem Erfolg gekrönt, doch es sollte anders kommen. Sowohl der irische Lord, der den Überfall überhaupt erst vorgeschlagen hatte, als auch die anderen Nordmänner, die von einem Mann mit Namen Ottar angeführt wurden, verrieten sie. Thorgrim und Harald entkamen mit nur zehn von ihren Männern.

Thorgrim Nachtwolf war jedoch kein Mann, der solch eine Tat ungesühnt ließ, und so sammelte er die wenigen Männer, die ihm noch geblieben waren, und erklärte ihnen, dass sie sich an den Verrätern rächen werden. Wie es das Schicksal wollte, schloss sich auch noch eine Zahl irischer Banditen Thorgrim an, die reiche Beute rochen. Sie wurden von einem Mann mit Namen Cónán angeführt, der unter den Dieben und Räubern dieser Gegend wohlbekannt war.

So dauerte es nicht lange, und Thorgrim bekam seine Rache. Durch List und Können mit Schwert und Schild tötete er den irischen Lord und die anderen Männer, die ihn verraten hatten. Dann beanspruchte er wieder den Longphort von Vík-ló sowie die Beute, die er für sich und seine Männer gemacht hatte. Thorgrim erschlug Ottar bei einem Hólmganga, einem Zweikampf, doch dabei wurde auch Thorgrim schwer verletzt, sodass er nicht einmal mehr gehen konnte. Doch sie fanden ein Pferd für ihn, und er wurde wieder nach Vík-ló zurückgebracht, wo man sich um seine Wunden kümmerte. Es dauerte nicht lange, und er war wieder gesund. Als dann der Frühling dem Sommer wich, nahm Thorgrim erneut seine Stellung als Herr von Vík-ló ein.

Was dann geschah, erzählt die folgende Geschichte …

1. Kapitel

Das Schwert meines Helden ist nicht an den Nacken Von Ochsen oder Kühen Stumpf geworden, sondern an jenen von Königen,Wenn es heute in der Hand von Diarmait sein Werk tut.

DIE SCHLACHT VON CARNN CHONAILL

Als die Sonne an diesem Morgen aufging und die Decke aus grauen, weißen und schwarzen Wolken erhellte, war der dichte Regen schon wieder deutlich zu sehen, der seit mehr als einer Woche fiel. Als Bressal mac Muirchertach sich zu diesem Wetter aus dem Bett erhoben hatte, war er König eines kleinen Túaithe südlich von Dubh-Linn gewesen. Jetzt, kurz nach Mittag, war er tot.

Er starb in Conandils Armen. Der Regen prasselte auf sein blasses und verängstigtes Gesicht, und der Sand unter seinem Körper war dunkel und feucht von dem Blut, das aus mehreren Wunden geflossen war. Conandil hatte alles getan, um die Blutungen zu stoppen. Wären sie in Bressals warmer Halle gewesen, wo sie ihn hätte ausziehen und richtig an die Wunden gelangen können, hätte sie ihn vielleicht gerettet. Doch dem war nicht so.

Man hatte sie an diesen Strand getrieben. Zwei seiner Männer hatten Bressal bis hierher getragen, nachdem er schon in den ersten Minuten der Schlacht niedergestreckt worden war. Es war eine panische Flucht, und die Träger nicht gerade sanft zu Bressal gewesen. Diese grobe Behandlung hatte zusammen mit der Kälte, der Nässe und Conandils Unfähigkeit, sich richtig um die Wunden zu kümmern, zum Tod des alten Mannes auf diesem öden Kiesstrand geführt.

Der Angriff war kurz nach Sonnenaufgang erfolgt, und zwar aus Richtung Westen. Die erste Warnung, die die Menschen in Bressals Ringfort erhalten hatten, waren ferne Rufe und Schreie und das Trampeln von Pferden.

Es war die Musik einer großen Katastrophe, und sie schien aus dem Regen selbst zu kommen. Der ferne Lärm ließ die Männer auf die Mauern rennen, wo sie versuchten, etwas zu hören oder zu sehen, doch der Regen verschluckte die meisten Geräusche und der Horizont verschwand im Grau der Wolken.

»Plünderer?«, fragte Broccáin mac Bressal, der neben seinem Vater auf dem Erdwall stand. Conandil, seit fünf Monaten Broccáins Frau, stand an seiner Seite. Als die Wachen Alarm geschlagen hatten, waren beide aus dem Bett gesprungen und auf die Mauer gelaufen. Bressal war bereits dort gewesen.

»Davon gehe ich aus«, antwortete Bressal. »Aber was für Plünderer?«

»Fin Gall?«, fragte Conandil. »Die Heiden?« Allein die Worte bereiteten ihr schon furchtbare Angst. Letzten Sommer war sie von Heiden entführt worden, die sie auf den Sklavenmärkten von Friesland hatten verkaufen wollen, doch Gott hatte ihr die Mittel zu ihrer Rettung geschickt. Conandil wusste, dass Gott dahinterstecken musste, denn ihre Flucht war ein Wunder gewesen, auch wenn sie dafür mit einem Heiden das Bett hatte teilen müssen und es ausgenutzt hatte, als er eingeschlafen war. Doch das war Vergangenheit. Sie hatte ihre Sünde gebeichtet, und alles war vergeben.

»Ja, das könnten Heiden sein«, erwiderte Bressal. »Aber ich hätte nie gedacht, dass sie von Westen kommen, sondern vom Meer. »Das Túaithe, über das Bressal herrschte, lag an der Küste, und sein Ringfort war nicht weit vom Strand entfernt errichtet worden, von dem die Fischer in ihren mit Leder bespannten Booten auf See fuhren, um ihre Netze auszuwerfen.

»Vielleicht ist es ja auch Eochu, dieser Hurensohn«, überlegte Broccáin laut. Eochu war der Rí Túaithe des Landes, das an Bressals grenzte, und wie alle guten Nachbarn in Irland, so überfielen auch Bressal und Eochu einander häufig. Doch dabei handelte es sich hauptsächlich um Viehdiebstähle unmittelbar hinter der Grenze. Tatsächlich war das die Haupteinnahmequelle eines Túaithe in Irland. Aber was sie hier hörten, waren keine Viehdiebe.

Schon die ganze Zeit über wollte Conandil sagen, was offensichtlich für sie war: Es war egal, wer da angriff. Die Menschen da draußen brauchten ihre Hilfe. Doch als Frau, die noch dazu neu in der Familie und im Rath war, hatte sie nicht das Recht, die anderen darauf hinzuweisen.

Glücklicherweise erkannte das auch Broccáin, bevor Conandil es nicht mehr aushielt. »Wer auch immer der Bastard ist, wir müssen uns ihm entgegenstellen«, sagte er, und sofort setzten die Männer sich in Bewegung. Erst Bressal und dann Broccáin flogen die Treppe hinunter. Die Wachen folgten ihnen. Der Rí Túaithe und sein Sohn riefen nach ihren Schwertern und Schilden, nach den Kriegern und Pferden.

Das ferne Brüllen und Schreien wurde immer lauter. Die Angreifer kamen rasch näher. Schließlich flog das Tor des Raths auf, und zwei Dutzend Bewaffnete strömten hinaus. Bressal und Broccáin saßen zusammen mit ein paar ihrer wichtigsten Männer auf Pferden, doch die meisten stürmten zu Fuß ins Freie. Einige waren mit Schwertern und Schilden bewaffnet, andere mit Äxten, doch die meisten hatten Speer und Schild dabei, die am einfachsten herzustellenden Waffen. Damit konnte jeder umgehen, und sie waren ausgesprochen effektiv.

Die Krieger strömten noch immer aus dem Tor, als die ersten Menschen aus dem Dunst erschienen. Sie waren gut eine Viertelmeile entfernt. Es war schwer zu erkennen, was da vor sich ging. Conandil, die ein Stück hinterherlief, musste sich den Regen aus den Augen wischen und blinzelte in die Ferne. Sie sah rennende Menschen: Frauen, Männer und Kinder. Sie stolperten, krochen und rappelten sich wieder auf. Hinter ihnen stürmten Männer mit Speeren und Schwertern heran. Ihre buntbemalten Schilde wirkten matt im ersten Licht des Tages.

Das ist schlimm, dachte Conandil. Sehr schlimm. Wenn der Túaithe sich richtig verteidigen wollte, dann mussten die Männer Waffen aufnehmen und sich sammeln und dem Befehl von Bressal unterstellen. Ein kleiner König wie er, der über keinen großen Reichtum verfügte, konnte sich ein stehendes Heer schlicht nicht leisten. Bressal hatte nur eine kleine Leibwache. Wenn er in den Krieg ziehen wollte, dann musste er auf jene zurückgreifen, die ihm den Schwerteid geleistet hatten, auf die armen Bauern, die Bóaire und Fuidir. Das waren zwar keine großen Kämpfer, aber sie konnten einen Speer führen, und oft reichte das schon.

Doch wer auch immer für diesen Angriff verantwortlich war, er hatte sich in der Nacht aufgestellt und bis zum ersten Morgenlicht gewartet, sodass er über die Männer herfallen konnte, bevor Bressal sie zu den Waffen hatte rufen können. Und jetzt rannten die Bauern. Sie waren panisch vor Angst, und ihre Führer, Bressal und Broccáin, hatten so gut wie keine Möglichkeit mehr, sie zu organisieren.

Aber Conandil wusste, dass die beiden nötigenfalls bei dem Versuch sterben würden, und sie verfluchte dies furchtbare Schicksal. Sie war gerade erst der Hölle der Fin Gall entkommen, hatte einen Mann gefunden, den Erben dieses Landes, und ein schönes Heim. Und jetzt waren mitten in der Nacht diese Bastarde erschienen, um ihr all das wieder zu nehmen. Doch sie selbst würde sich nicht wieder entführen lassen, niemals. Genau wie ihr Mann, so würde auch sie kämpfen bis zum Tod.

»Vorwärts! Vorwärts!«, brüllte Bressal, schwang das Schwert über dem Kopf und deutete zu den Menschen, die in die vermeintliche Sicherheit des Ringforts flüchteten. Es war schon Jahre her, seit der alte Mann zum letzten Mal in einer Schlacht gekämpft hatte, aber er hatte noch immer jenen Mut, für den ihn die Menschen unter seiner Herrschaft liebten.

Gemeinsam trieben Bressal und Broccáin ihre Pferde an und führten den Angriff, doch sie galoppierten nicht so schnell, dass die anderen nicht mehr mitkommen konnten. Sie hielten ihre Schwerter hoch, an den Armen die Schilde, und als Einzige trugen sie Kettenhemden, die im Licht der Morgensonne funkelten.

Conandil lief hinter den Männern und hielt sich ein Stück seitwärts, sodass sie eine gute Sicht nach vorne hatte. Sie hatte keine Ahnung, was sie inmitten eines Kampfes tun sollte. Tatsächlich wusste sie noch nicht einmal, warum sie überhaupt mit vorrückte. Sie wusste nur, dass sie nicht im Fort bleiben konnte. Es war ihr schlicht unmöglich, nur zu beten, sich Sorgen zu machen und unablässig fragen zu müssen, was da draußen vor sich ging.

Das Brüllen und Schreien war inzwischen lauter geworden. Conandil schaute an Bressal und Broccáin vorbei. Die Menschen waren nur noch wenige hundert Ellen entfernt. Sie rannten immer noch, stolperten, und die Frauen kreischten vor Panik. Dann und wann drehte einer der Männer sich um und reckte in die Höhe, was auch immer er für eine armselige Waffe gerade in Händen hielt – eine Axt, eine Mistgabel oder eine Sichel –, um sich damit zur Wehr zu setzen. Dabei hätten sie genauso gut Federn in den Händen halten können, und tatsächlich … Die Bewaffneten, die ihnen auf den Fersen waren, streckten sie mühelos nieder.

Das ist die reinste Treibjagd, dachte Conandil. Die Menschen waren wie Damwild, das von den Angreifern in seinem Rücken vor sich hergetrieben wurde, egal ob sie nun Heiden, Eochus Leute oder wer auch immer sein mochten. Diese Männer waren einfach ins Land geflutet und hatten alles und jeden aus ihren Häusern getrieben; so wie Diener das Wild zum Vergnügen ihres Königs vor dessen Speer und Bogen treiben.

Und dann rannten die Fliehenden einfach in die Bewaffneten hinein, die zu ihrer Verteidigung geeilt waren, und Chaos brach aus. Bressal war von seinem Pferd gesprungen und versuchte gerade, mit seinen Männern einen Schildwall zu bilden, als die vollkommen verängstigten Menschen mit ihnen zusammenprallten und sich mit Händen und Füßen einen Weg durch sie hindurchkämpften, um die Bewaffneten aus dem Ringfort zwischen sich und die Angreifer zu bringen.

Bressals Schlachtreihe brach unter dem Ansturm zusammen. Von Ordnung war keine Spur mehr zu sehen, und Bressal kämpfte noch darum, seine Männer wieder zusammenzurufen, als die Angreifer sich auf sie stürzten. Sie trugen größtenteils Speere, einige auch Schwerter und Rundschilde. Wie Bressals Männer, so waren auch die Angreifer schlecht organisiert, aber sie wurden nicht von panischen Frauen und Kindern behindert, und so prallten sie mit voller Wucht auf die Verteidiger.

Conandil sah, wie Bressal bei diesem ersten Ansturm zu Boden ging, und schrie entsetzt auf. Conandil liebte den alten Mann, ihren Schwiegervater, fast so sehr, wie sie ihren Gatten liebte, doch jetzt musste sie zusehen, wie er unter einer wahren Flut von Kämpfern verschwand.

Broccáin brüllte wie ein Bär. Es war ein Geräusch, wie Conandil es noch nie von ihm gehört hatte, und er stürmte mit erhobenem Schild vor und versuchte, die Angreifer mit dem Schwert vom gefallenen Vater zu vertreiben. Dieser Mut trieb auch seine Männer vorwärts, und sie gingen zum Angriff über und stellten sich, Schild für Schild und Speer für Speer, den Plünderern.

Heiden sind das nicht, dachte Conandil. Diese Männer, diese Plünderer … Das waren keine Fin Gall. Sie trugen weder Kettenhemden noch Lederrüstungen, und sie hatten auch keine spitzen Eisenhelme oder Schilde mit bösartigen, heidnischen Bildnissen darauf. Das waren Iren.

»Warum tut ihr das?«, schrie Conandil, so laut sie konnte. »Ihr gottverlassenen Bastarde!« Natürlich erwartete sie keine Antwort. Dieser ganze Albtraum war schlicht so unwirklich, dass sie sich nicht beherrschen konnte.

Conandil griff nach unten und nahm sich eine Axt, die einer der Fliehenden fallen gelassen hatte. Es war jedoch keine Kriegsaxt, sondern ein Werkzeug, mit dem man Holz hackte oder Hühner köpfte. Aber sie besaß eine Schneide, und man konnte damit töten. Mehr wollte Conandil auch nicht. Zu allem bereit, um das Leben zu verteidigen, das sie sich aufgebaut hatte, stürmte sie vor – dieses schöne Leben, das sie in den zwanzig Jahren, da sie auf dieser Erde wandelte, zum ersten Mal genoss.

Der nächste Plünderer war gut zehn Schritt entfernt. Conandil hob die Axt und griff an. Sie wusste, dass sie schrie, doch sie konnte ihre eigenen Schreie nicht von denen der anderen Kämpfer unterscheiden. Regen lief ihr über Haar und Gesicht, und ihre Kleider waren völlig durchnässt und schwer.

Der Mann, den sie als Ziel gewählt hatte, trug einen dunkelgrünen Mantel und einen rot bemalten Schild. Er hielt einen Speer über dem Kopf, als wolle er ihn werfen, doch stattdessen stieß er damit zu, wann immer er eine Gelegenheit dazu sah. Die Speerspitze glitzerte rot; dann wusch der Regen sie wieder sauber.

Der Mann nahm Conandil erst im letzten Moment wahr. Er schien die Bewegung zu seiner Linken zu fühlen und drehte sich um. Was er sah, beeindruckte ihn vermutlich nicht: Conandil war gerade mal fünf Fuß groß und wog vielleicht neunzig Pfund. Der Hauch eines Lächelns erschien auf dem Gesicht des Mannes, doch da raste Conandils Axt herab und spaltete dem Kerl den Schädel.

Der Mann verdrehte die Augen; Blut spritzte entlang der Axtklinge heraus, und er fiel unter der Wucht des Hiebes zu Boden. Conandil versuchte, die Axt festzuhalten, doch sie steckte im Kopf des Toten fest, und der Griff war feucht von Blut, sodass er ihren Fingern entglitt.

Als der Mann schließlich am Boden lag, sah Conandil, dass sie andere Probleme hatte. Die Plünderer, die durch die Wildheit von Broccáins Angriff zurückgedrängt worden waren, hatten sich neu formiert und rückten wieder vor. Broccáins Männer gerieten ins Wanken, und Conandil hatte das Gefühl, dass die Schlachtreihe kurz davor stand, zu brechen.

Und sie sollte recht behalten. Die Männer, die gerade nicht in Zweikämpfe verwickelt waren, wichen langsam zurück, und um sie herum taten andere es ihnen nach. Conandil sah, wie ihr Mann sich verzweifelt umsah, sah, wie er den Mund öffnete und etwas schrie – eine Ermutigung, Befehle, Flüche. Sie konnte ihn nicht verstehen.

Dann rannten alle. Conandil bekam gar nicht mit, was der Auslöser war. Die Männer liefen von einem Augenblick auf den anderen einfach los, und auch Conandil drehte sich um und lief, denn sonst konnte sie nichts tun. Sie rannte an der Seite der Krieger und der paar Bauern, die stehen geblieben waren, um sich der Schlachtreihe anzuschließen. Sie flüchtete mit dem Feind auf den Fersen, und das Tor des Ringforts war nur noch ein paar hundert Schritt entfernt.

Doch dann kamen die Reiter. Berittene und mit langen Speeren bewaffnete Krieger galoppierten von links heran und auf das Fort zu, um den Fliehenden den Rückzug abzuschneiden.

Der Rath …, dachte Conandil. Bis jetzt hatte sie nur daran gedacht, in den Rath zu kommen, den einzigen Ort, wo sie sich je sicher gefühlt hatte. Und jetzt, da die Reiter sie überholten und flankierten, war das Ringfort außer Reichweite, und Conandil verlor die Hoffnung.

Aber sie rannte weiter, hetzte mit den anderen übers freie Feld. Dabei erhaschte sie einen Blick auf Broccáin, den Letzten, der geflohen war, und sie wünschte, sie könnte schneller laufen. Und sie sah auch Bressal, den zwei Männer wie einen Kadaver mitschleppten. Allerdings wusste sie nicht, ob er noch lebte; doch wenn er tot gewesen wäre, hätten sie ihn sicher auf dem Feld zurückgelassen.

Das Ringfort lag eine halbe Meile von dem Kiesstrand mit den Fischerbooten entfernt, und jetzt liefen die Menschen den Weg dort hinunter. Conandil glaubte, wenn am Strand genug Boote lagen, würden sie vielleicht über das Meer entkommen können. Sie mussten ja nicht weit raus. Ein paar hundert Fuß müssten reichen. Es wäre genug, außer Wurf- oder Bogenreichweite zu kommen … falls die Angreifer denn Pfeile dabeihatten.

Und wieder keimte Hoffnung in ihr auf. Conandil wusste nicht, ob die anderen auch die Boote im Sinn hatten, oder ob sie einfach nur panisch drauflosrannten, doch das war auch egal. Sobald sie das Ufer erreichten und die Boote sahen, würde es den Leuten schon auffallen. Und selbst wenn die Boote nicht für alle reichten – für Bressal und seinen Sohn würde es mit Sicherheit einen freien Platz geben, und das war alles, was Conandil kümmerte. Sie würde mit Freuden durch einen der Speere dieser Bastarde sterben, wenn ihr geliebter Mann dafür mit einem Boot in Sicherheit fahren könnte.

Conandil stolperte, fing sich wieder und lief weiter. Sie atmete immer schwerer. Ihre Brust brannte, und ihr wurde bewusst, dass Broccáin auf keinen Fall in ein Boot steigen würde, solange noch jemand auf dem Strand war. Er würde als Letzter an Bord gehen. Das war seine Art und einer der Gründe dafür, warum Conandil ihn so liebte.

Das Land fiel zum Wasser hin ab, allerdings nicht steil, sondern flach. Conandil wollte ihnen zuschreien, sie sollten in die Boote gehen. Wollte es ihnen befehlen.

Conandil kam über den Kamm, hinter dem das Meer lag, und vor ihr erstreckte sich der Strand. Eine halbe Meile Sand und Kies bogen sich sanft von Nord nach Süd bis zu einer steilen Landzunge, die den Blick auf die Küste dahinter versperrte. Die Weiden endeten in einer braunen Linie, und dahinter gab es nur noch Strand bis zu den sich brechenden Wellen. Ein gutes Dutzend Boote lag im Wasser, gut dreihundert Fuß vom Strand entfernt.

Conandil schrie vor Verzweiflung, während sie die letzten hundert Ellen zum Strand hinunterstolperte. Weiter konnte sie nicht mehr. Ihre Lunge drohte zu platzen, und sie brach auf dem Sand zusammen und schnappte nach Luft. Um sie herum wimmelte es von Menschen, die nicht wussten, was sie tun sollten. Conandil hörte ihren Mann in dem Versuch, eine Verteidigung aufzubauen, Befehle brüllen.

Conandil erinnerte sich an Bressal, ihren Schwiegervater und Rí Túaithe. Mühsam rappelte sie sich wieder auf und wankte über den Strand, bis sie ihn gefunden hatte. Die Männer hatten ihn einfach auf den Boden gelegt. Bressal blutete aus einem halben Dutzend Wunden. Seine Haut war kreidebleich, und er blinzelte langsam. Conandil packte sein zerrissenes Kettenhemd und riss die Löcher weiter auf, um an die Wunden zu kommen. Dann zerriss sie auch die Kleidung darunter und schnitt mit dem Messer Streifen aus Bressals Mantel. Damit verband sie die Wunden, so gut sie konnte, doch bei dem Kettenhemd nutzte das nicht viel.

Eine seltsame Stille hatte sich über den Strand gesenkt, und Conandil fragte sich, warum man sie noch nicht angegriffen hatte. Sie hob den Kopf. Die Plünderer standen in einer Schlachtreihe auf dem Hügelkamm über dem Strand. Sie waren von Süden in ihre Richtung vorgerückt, aber warum? Schließlich mussten sie so eine weitere Strecke über den Sand zurücklegen, um den Kampf zu ihren Feinden zu tragen. Und sie schienen sich Zeit zu lassen. Die Anführer brachten erst einmal Ordnung in ihre Männer und bildeten einen Schildwall. Vor ihnen, auf dem Strand, tat Broccáin es ihnen gleich.

Conandil wandte sich wieder Bressal zu. Der alte Mann zitterte, und seine Augen waren weit aufgerissen. Conandil schob die Arme unter ihn und hob ihn ein Stück an. Sie war überrascht, dass sie die Kraft dazu hatte, und drückte ihn an sich. »Ich liebe dich, Lord Bressal, und ich danke dir für deine Güte. Möge Gott deiner Seele gnädig sein.« Sie hörte den alten Mann rasselnd atmen und fühlte, wie er ein letztes Mal in ihren Armen zitterte. Dann rührte er sich nicht mehr.

Sanft legte Conandil ihn in den Sand und schloss ihm die Augen. Sie hob den Kopf. Die Schlachtreihe auf dem Hügel rückte nun langsam und diszipliniert vor. Sie erstreckte sich auf eine Breite von mehr als dreißig Ellen.

»Macht euch bereit!«, hörte Conandil Broccáin brüllen. »Und schlagt diesen Bastarden die Schädel ein!«

Der Feind kam immer näher, aber er hatte nur wenig mehr Männer als Conandils Gemahl, und das ließ sie wieder hoffen. Sicher, die Kämpfer, die gegen sie vorrückten, schienen besser bewaffnet und ausgebildet zu sein, während sie nur ein paar Leibwächter und eine Handvoll verängstigter Bauern hatten. Trotzdem waren ihnen die Fremden nicht allzu deutlich überlegen.

Doch was auch immer geschah, Conandil würde sich nicht gefangen nehmen lassen. Das schwor sie sich. Nie wieder würde sie eine Sklavin sein. Sollten sie die Schlacht verlieren, dann würde Broccáin mit Sicherheit sterben und Conandil mit ihm.

Bressals Schwert war schon lange weg, aber er trug noch einen Sachs am Gürtel. Conandil zog ihn heraus. Sie war bereit, mit Broccáin zu sterben. Doch genau wie ihr Mann, würde auch sie ein paar dieser Bastarde mitnehmen. Vielleicht konnten sie und ihr Kurzschwert ja sogar etwas ausrichten. Schließlich hatte sie die Zahl der Feinde ja schon um eins reduziert.

Conandil trat einen Schritt vor, bereit, ihren Platz im Schildwall einzunehmen, auch wenn sie selbst keinen Schild hatte. Dann hörte sie hinter sich ein seltsames Geräusch. Es klang wie eine Schaufel, die man in den Kies rammte.

Sie wirbelte herum. Das Geräusch stammte vom Bug eines Schiffes, eines heidnischen Langschiffs, das auf den Strand auflief.

Es musste soeben um die Landzunge im Norden gebogen sein, wie Conandil erkannte, als just in diesem Augenblick ein zweites dort erschien. Sie öffnete den Mund, um eine Warnung zu brüllen, doch ihre Worte gingen im Kriegsgeschrei der Fin Gall unter, die aus dem Schiff sprangen und sich auf Broccáin und seine Männer stürzten.

Conandil atmete tief durch. Sie hob den Sachs hoch über den Kopf und stürmte den Nordmännern mit dem Schrei eines Kriegers auf den Lippen entgegen.

2. Kapitel

Der wenig zu sagen weiß, wird ein Simpel genannt,Das ist der Narren Art.

DES HOHEN LIED

Seit einer Woche regnete es ununterbrochen. Die verschiedenen Feldwege, die Vík-ló durchzogen, und selbst der Knüppeldamm, der mitten durch den Longphort führte, waren voller Schlamm. Es war der Beginn des Sommers, doch in der befestigten Stadt brannten nach wie vor die Feuer. Trotzdem war alles von Nässe durchdrungen: Kleider, Haut, Decken und Nahrung. Das Bier schmeckte wässrig, und das Brot war feucht und weich.

Doch es war der Streit um das Schwein, der Thorgrim Nachtwolf die Erleuchtung brachte.

Thorgrim saß in seiner Halle auf dem großen Stuhl mit den reich verzierten Lehnen. In der Mitte des Raums brannte das Herdfeuer und vertrieb die Dunkelheit. Doch das Licht reichte nicht überall hin, und so lagen die Ecken der Halle noch tief im Schatten, obwohl gerade erst Undorn begonnen hatte, die Zeit nach Mittag.

In einer dieser dunklen Ecken hörte Thorgrim Harald, seinen Sohn, auf einem Haufen Pelze schnarchen. Es war ungewöhnlich für Harald, tagsüber zu schlafen. Schließlich war er ein junger Mann, der vor Kraft nur so strotzte, und diese Kraft setzte er im Allgemeinen in Arbeit um.

Seit ihrer Rückkehr nach Vík-ló, nach dem desaströsen Überfall auf Glendalough und nach Wochen des Exils, während derer sie für Rache und um ihren rechtmäßigen Platz gekämpft hatten, hatte Harald so gut wie nie aufgehört zu arbeiten. Mit einem großen Haufen Männer unter seinem Befehl hatte er den Knüppeldamm geflickt und ausgebaut, eine Anlegestelle am Fluss errichtet, jeden Schaden repariert, den Thorgrims Halle unter Ottars kurzer Herrschaft erlitten hatte, und den Wall verstärkt, der Vík-ló vom Rest Irlands trennte.

Seit ihrer Rückkehr hatte es auch immer wieder geregnet, doch Harald und seine Männer hatten sich selbst von den heftigsten Schauern nicht ablenken lassen und der Nässe und dem Schlamm getrotzt. Doch dann, eines Nachmittags, hatte es wieder einmal zu regnen begonnen, und diesmal hatte es nicht mehr aufgehört. Zu diesem Zeitpunkt hatten Harald und seine Männer alles erreicht, was sie hatten erreichen wollen, und alles Weitere diente nur noch dazu, die Zeit totzuschlagen, aber dazu hatten sie keine Lust. So endete ihre Arbeit, und jetzt schlief Harald.

Nervös rutschte Thorgrim auf seinem Stuhl herum und schaute auf den Mann vor ihm. Der Mann sprach, und Thorgrim wurde bewusst, dass er ihm gar nicht zugehört hatte. Er hatte keine Ahnung, wovon der Kerl da schon seit Minuten redete. Thorgrim spürte einen dumpfen Schmerz in seinen Beinen, dort, wo Ottars Schwert ihm zwei hässliche Wunden geschlagen hatte. Die Wunden waren zwar gut verheilt, aber sie schmerzten gelegentlich noch, und Thorgrim nahm an, dass das auch immer so bleiben würde. Genau wie bei der Wunde in seiner linken Schulter und all den anderen Verletzungen, die er im Laufe der Jahre erlitten hatte.

»Und so, Herr, habe ich ihm mindestens ein Dutzend Mal gesagt«, sagte der Mann gerade, »er soll sein verdammtes Vieh im Pferch halten.« Thorgrim straffte die Schultern und zwang sich, aufmerksam zu sein. »Ich dachte zuerst, er wäre einfach nur dumm, Herr, doch dann wurde mir klar …«

»Dumm, ja?« Der zweite Mann drehte sich zu dem Sprecher um. »Was weißt du schon von …?«

Ein Messer flog durch den Raum und prallte den beiden Männern gegenüber von der Wand ab. Die Flugbahn hatte niemanden bedroht, und irgendwo links hörte Thorgrim Starri den Unsterblichen leise vor sich hin fluchen. Es war Starri gewesen, der das Messer geworfen hatte, und offensichtlich hatte er auf die Wand gezielt … Oder doch auf einen der Sprecher. In dem Fall hatte er versagt.

Starri war betrunken und das nun schon seit zwei Tagen. Das war genauso seltsam wie die Tatsache, dass Harald mitten am Tag schlief. Natürlich neigten Nordmänner dazu, sich zu betrinken, aber nicht Starri, und genau das machte es so ungewöhnlich. Thorgrim hatte immer geglaubt, Starri habe von Natur aus diese befreiende Unbekümmertheit, die andere nur durch Bier und Met erreichen konnten. Starri hatte schlicht nie Alkohol gebraucht … bis jetzt.

Und ein betrunkener Starri war ein furchterregender Starri. Starri der Unsterbliche war ein Berserker, einer jener Männer, die sich vor der Schlacht in wilde Wut versetzten und mit einem Wahnsinn kämpften, der nur von den Göttern kommen konnte. Ohne Helm und Kettenhemd, nur in Hose und mit einer Kriegsaxt in jeder Hand: So stürzte Starri sich in den Kampf. Er befolgte dann keine Befehle, und Thorgrim nahm an, dass er sie in seinem Rausch noch nicht einmal hören konnte. Doch jeder feindliche Krieger, der in Reichweite von Starris Waffen kam, hatte bestenfalls noch Augenblicke zu leben.

Als Starri mit dem Met angefangen hatte, war er, wie nicht anders zu erwarten war, aggressiv geworden. Er hatte jeden zu einem Kampf herausgefordert, der ihm über den Weg gelaufen war, doch diese Herausforderungen waren stets abgelehnt worden. Schließlich war Starri so frustriert gewesen, dass er Thorgrims Männer einfach wahllos angegriffen hatte. Harald und dem riesigen Godi war es schließlich gelungen, Starri in den Griff zu bekommen, bevor er jemanden ernsthaft hatte verletzen können, doch Thorgrim sah, dass es damit noch lange nicht getan war.

Als kurzfristige Lösung und gegen den Willen seiner Ratgeber gab Thorgrim Starri sogar noch mehr Met in der Hoffnung, dass er irgendwann einfach betrunken umfiel. Und das hatte auch funktioniert … mehr oder weniger jedenfalls. Schon bald würde er kaum noch gehen oder sprechen können, und sollte er wieder versuchen, sich mit jemandem anzulegen, würde er einfach zusammenbrechen. Also gab man ihm frischen Met, wann immer er zu randalieren begann. So waren im Augenblick alle, Starri eingeschlossen, sicher, doch eine wirkliche Lösung war das nicht. Allerdings wusste Thorgrim auch nicht, was er sonst tun sollte.

»Herr, er behauptet, ich hätte das Schwein absichtlich rausgelassen, aber so war das nicht …«

Jetzt sprach der zweite Mann, bemerkte Thorgrim. Er schüttelte den Kopf, um wieder klar denken zu können, und zwang sich erneut zuzuhören. Als Herr von Vík-ló gehörte es zu den Aufgaben von Thorgrim Nachtwolf, Recht zu sprechen. In allen Angelegenheiten hier im Longphort war er der höchste Richter, und er nahm diese Pflichten ernst … oder jedenfalls hatte er sie bisher ernst genommen.

»Herr, zuerst dachte ich, das Schwein sei ausgebrochen, denn das sind ja kluge Viecher. Doch dann wurde mir klar, dass Gellir hier es rausgelassen hat. Ich schwöre, bei Odin! Er hat das Schwein freigelassen!«

Das war nicht das erste Mal, dass Thorgrim das hörte. Ulf war der Bäcker von Vík-ló und Gellir ein Holzschnitzer und Ulfs Nachbar. Letzterer besaß ein Schwein, das immer wieder aus seinem Pferch ausbrach und Ulfs Garten durchwühlte. Manchmal drang es sogar ins Haus des Bäckers ein.

Oder vielleicht gehörte das Schwein auch Ulf, und es zerstörte Gellirs Eigentum. Thorgrim wusste es nicht mehr.

»Moment«, sagte Thorgrim und hob die Hand. »Hast du das mit eigenen Augen gesehen? Dass Gellir das Schwein freigelassen hat, meine ich? Oder hast du Zeugen dafür?« Zum Glück war er wenigstens aufmerksam genug gewesen, um eine passende Frage zu stellen. Das würde die beiden hoffentlich glauben lassen, ihr Streit kümmere ihn wirklich.

»Nein, Herr, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe extra darauf geachtet, dass der Pferch verschlossen war. Das Biest konnte unmöglich alleine raus.«

»Ach, das verdammte Schwein!«, schrie Starri aus der Ecke. »Ich … Ich … Bei den Göttern, ich schwöre …« Thorgrim schaute zu ihm hinüber. Starri versuchte aufzustehen. Tatsächlich schaffte er es sogar halb, doch dann brach er wieder zusammen. Thorgrim nickte. Offenbar musste man ihm derzeit keinen weiteren Met in den Hals schütten.

Er drehte sich zu Ulf und Gellir um. »Sprich weiter«, sagte er, und beide Männer begannen gleichzeitig wieder zu reden. Thorgrim hob die Hand. »Erst Ulf«, stellte er klar.

Oft waren viele von Thorgrims wichtigsten Gefolgsleuten dabei, wenn er sich solche Sachen anhörte, Männer, auf deren Meinung und Urteil er vertraute. Doch jetzt war niemand da, denn alle hatten die Nase voll von Gellir, Ulf und ihrem Schwein.

Wie sind wir nur hierhergelangt?, fragte sich Thorgrim, während Ulfs Worte ungehört durch seine Ohren gingen. Diese ganze Situation hatte etwas unangenehm Vertrautes an sich.

Das ist der Regen, dachte er. In Irland hörte es niemals lange auf zu regnen. Die Götter verabscheuten diesen Ort wahrhaft. Irland und all die Christusanbeter hier … Kein Wunder, dass Odin sie da gnadenlos mit Wasser übergoss. Deshalb kam Thorgrim das alles auch so vertraut vor. Es war, als hätte er es schon einmal erlebt.

Doch das stimmte nicht, und er wusste das auch. Da war mehr als das. Thorgrim dachte an die Zeit kurz vor dem Überfall auf Glendalough zurück. Das war erst vor ein paar Monaten gewesen – kaum zu glauben, aber so war das nun einmal. Den Winter hatten sie in Vík-ló verbracht und in Nässe und Schlamm gearbeitet, gefangen im Longphort. Alle fühlten sich hundeelend und eingesperrt, und dementsprechend schlecht war auch die Laune. Ständig brach irgendwo ein Streit aus.

Ulf redete noch immer, und Thorgrim hörte das Wort »Schwein«, mehr nicht, doch in diesem Augenblick wurden ihm drei Dinge vollkommen klar: Zum einen hatte es aufgehört zu regnen. Zum anderen hatte er die Nase voll davon, sich anzuhören, wie sich zwei erwachsene Männer über ein Schwein stritten.

Und zum Dritten verstand er nun endlich, was die Götter von ihm wollten.

Thorgrim setzte sich unvermittelt auf, und zwar so schnell und überraschend, dass Ulf mitten im Satz innehielt. Thorgrim neigte den Kopf zur Seite und richtete ein Ohr zum mit Reet gedeckten Dach. Dann hob er die Hand, um Schweigen zu gebieten, und Stille senkte sich über die Halle. Das Knistern des Feuers und Haralds Schnarchen waren das Einzige, was noch zu hören war.

»Hört ihr das?«, fragte Thorgrim. Schweigen. Er beantwortete seine eigene Frage. »Der Regen hat aufgehört.«

Ein leises Raunen ging durch den großen Raum, doch niemand schien Thorgrims plötzliche Fröhlichkeit zu teilen. Es war nichts Ungewöhnliches, dass der Regen kurz aufhörte. Er tat das oft, als wolle er die Menschen verspotten, nur um dann doppelt so stark wieder zu beginnen. Doch irgendwie wusste Thorgrim, dass es diesmal anders war.

»Godi, sieh dir den Himmel an«, sagte Thorgrim. Godi erhob sich wie ein gerade erwachender Bär und ging zu der dicken Eichentür am anderen Ende der Halle. Er öffnete sie und schaute hinaus. Im grauen Licht sah er Wasser vom Dach tropfen und dahinter einen Teil des Longphorts. Alles war braun, grau und schwarz.

Doch das trübe Licht, das durch die Tür fiel, hatte etwas an sich, was es deutlich von dem der vergangenen Woche unterschied. »Sieht so aus, als würden die Wolken sich auflösen, Herr«, berichtete Godi. »Drüben im Osten.«

Thorgrim nickte, und ein Gefühl von Optimismus breitete sich in ihm aus. Und das war nicht das erste Mal, dass er das Gefühl hatte, das Ende eines Regens sei ein Zeichen der Götter. Genau das Gleiche hatte er auch schon kurz vor ihrem Aufbruch nach Glendalough gedacht. Aber das hier war anders. Er fühlte es.

Denn jetzt wusste er, was er tun musste, was sie alle tun mussten.

Thorgrim drehte sich zu Ulf und Gellir um. »Dieses Schwein, wegen dem ihr euch streitet … Gibt’s das noch?«

»Äh … Nein, Herr«, antwortete Ulf und versuchte, so respektvoll wie möglich zu klingen. »Wie ich schon gesagt habe … Gellir hat das Schwein getötet, als es zum letzten Mal in den Garten eingebrochen ist. Kaum hatte ich mich versehen, da hatte er es schon gebraten, un…«

»Das Schwein ist also tot, ja?«, fiel Thorgrim ihm ins Wort. Die beiden Männer nickten. »Habt ihr noch andere Schweine? Irgendeiner von euch?«

Wieder nickten die Männer. »Ich habe noch zwei, Herr, nachdem Gellir das eine gestohlen hat«, erklärte Ulf.

»Und ich drei«, sagte Gellir. »Und Räucherfleisch.«

»Hervorragend!«, rief Thorgrim. »Ihr werdet jetzt Folgendes tun als Strafe für euch beide: Weil ihr uns mit diesem Unsinn in den Wahnsinn getrieben habt, werdet ihr jeweils euer bestes Schwein in meine Halle bringen, und dann werden wir sie schlachten, braten, und der ganze Longphort wird sich satt an ihnen essen. Einen Teil werden wir den Göttern opfern und mit dem Rest feiern.«

»Äh, feiern … Herr?«, hakte Ulf nach.

»Ja, wir werden feiern«, bestätigte Thorgrim. »Und wir werden die Götter bitten, uns auf unserer nächsten Fahrt zu segnen.«

Ein weiteres Raunen ging durch die Halle, diesmal lauter. Thorgrim fiel auf, dass Harald nicht mehr schnarchte.

»Eine Fahrt, Herr Thorgrim?« Diesmal war es Godi, der die Frage stellte, und Thorgrim erkannte den hoffnungsvollen Unterton in seiner Stimme.

»Ja, Godi. Wir brechen auf, sobald die Schiffe bereit sind. Da liegen schöne Schiffe im Dreck und sind mit Regenwasser vollgelaufen. Den Göttern dreht sich der Magen um, wenn sie das sehen. Da ist es doch nicht verwunderlich, wenn sie wütend sind.«

»Nachtwolf!« Jetzt war es Starri, der aus der Ecke rief. Er lallte immer noch, aber genau wie bei Godi, so schwang auch bei ihm Hoffnung mit. »Wo fahren wir denn hin?«

»Wir gehen auf Wikingerfahrt, wie Männer es tun sollen«, antwortete Thorgrim. »Wir gehen auf einen Raubzug.« Wieder ging ein Raunen durch die Halle und wurde langsam immer lauter.

»Herr, wenn ich fragen darf …«, meldete Godi sich wieder zu Wort. »Und wo wollen wir plündern?«

Thorgrim lächelte ihn an. »Da, wo es viel zu plündern gibt, Godi. Da, wo die Reichtümer sind.«

3. Kapitel

Wenn Klinge auf Klinge trifft und Schild auf Schild,Dann wirst du bußfertig sein …

DIE SCHLACHT VON CARNN CHONAILL

Thorgrim Ulfsson war nicht der Einzige, der sich über das Ende des gnadenlosen Regens freute. Zehn Meilen südlich von Dubh-Linn, in einem kleinen Wäldchen neben etwas, das vielleicht mal eine Straße oder ein ausgetrockneter Bach gewesen sein mochte, kauerten ein Mann namens Cronan und zwei Gefährten zum Schutz vor dem Schauer unter den Bäumen. Über ihnen ragten die Eichen auf. Ihre Wipfel waren dicht und boten den Männern ein wenig Schutz, aber nicht viel. Als der Regen nachließ und schließlich aufhörte, schauten die Männer verwundert, aber auch erleichtert nach oben.

»Verdammt soll dieser Regen sein«, knurrte der Mann zu Cronans Linken, und Cronan schlug ihm auf die Schläfe.

»Halt dein dummes Maul«, zischte Cronan, auch wenn er selbst beinahe das Gleiche gesagt hätte, und wischte sich mit seinem verdreckten, zerschlissenen Ärmel das Wasser aus den Augen.

Und er wischte sich beide Augen ab, obwohl er tatsächlich nur mit einem noch etwas sah. Das andere war blind und milchig, oder zumindest hatte man das Cronan gesagt. Er hatte sich selbst nur einmal in einem Spiegel gesehen, aber er glaubte auch, sich an so was zu erinnern. Natürlich hatte er sein Ebenbild auch schon im Wasser erblickt, doch da gab es kein klares Bild.

Dabei gab er einen Scheiß darauf, wie er aussah. Je hässlicher er war, desto furchterregender wirkte er auch, und umso einfacher war es für ihn, seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

»Kommt«, befahl er und nickte in Richtung des kaum sichtbaren Pfads zwischen den Bäumen. Dann legte Cronan die Hand aufs Heft des großen Messers, das an einem Seil um seinen Gürtel hing, und bahnte sich einen Weg durchs Unterholz. Seine beiden Gefährten folgten ihm.

Sie hatten die Nacht in dem Wäldchen verbracht, völlig durchnässt, halb verhungert, kalt und hundeelend. Die Nacht zuvor hatten sie in der Hütte eines Bauern genächtigt. Die war zwar nicht gerade einladend, aber im Vergleich zu diesem Wald die große Halle eines Fürsten gewesen. Dass sie in der Gesellschaft der Leiche des Bauern und seiner Frau geschlafen hatten, die sie kurz nach ihrer Ankunft in der erbärmlichen Unterkunft erschlugen, hatte dem keinen Abbruch getan.

Gerne hätten sie in der Hütte ein paar Tage abgewartet, bis der Regen vorbei war, doch das Risiko war viel zu groß gewesen, dass einer der Nachbarn oder Männer des örtlichen Rí Túaithe sie entdeckten. Deshalb hatten sie bei Sonnenaufgang Proviant und alles von Wert eingesteckt, was sie hatten finden können – also so gut wie nichts –, und waren aufgebrochen.

Am Waldrand blieb Cronan kurz stehen. Hier konnte er durch die lichter werdenden Bäume hindurch die Straße sehen; ein langes, gewundenes braunes Band, das mitten durch grüne Felder führte und in der Ferne hinter einem Hügel verschwand. Überall hatten sich Pfützen gesammelt, und der Pfad bestand nur noch aus dunkelbraunem Schlamm; dennoch gab es nicht viele Spuren, die auf Reisende in letzter Zeit hingedeutet hätten. Das Wetter letzte Woche hatte aber auch wenig Anreiz geboten, sich auf Reisen zu begeben.

Aber das würde sich bald ändern. So wenig beeindruckend der Pfad auch aussehen mochte, stellte er doch eine der Hauptstraßen dar, die von den Ländern im Süden zu der stetig wachsenden Nordmannsiedlung von Dubh-Linn führte. Tatsächlich war Dubh-Linn inzwischen sogar zur größten Stadt Irlands geworden. Die Iren mochten die Nordmänner ja fürchten und verachten, aber sie machten auch gerne Geschäfte mit ihnen.

Die Fremden in Dubh-Linn, die Heiden oder Fin Gall, boten Silber und Waren von jenseits des Meeres im Tausch für irisches Fleisch, Korn und Bier an. Und was die Heiden nicht für sich selbst kauften, das brachten sie zu Handelszentren in Friesland, dem Frankenreich und in die Länder des Nordens. Wo einst nur Langschiffe voller Krieger die irische Küste hinaufgefahren waren, legten nun immer mehr dickbäuchige Kaufmannsschiffe in Dubh-Linn an, um ihre Laderäume mit Handelswaren statt mit Beute zu füllen.

Und ein Gutteil dieses Handels floss über die vor Cronan liegende Straße. So schlichen er und seine beiden Männer in der Hoffnung den Weg entlang, einige der Reisenden hier um ihr Hab und Gut zu bringen.

»Da, Cronan! Schau!«

Corcc, der Mann, den Cronan kurz zuvor geschlagen hatte, nickte in Richtung Süden. Mit seinem gesunden Auge blinzelte Cronan in die angegebene Richtung. Da bewegte sich etwas auf der Straße, wahrscheinlich ein Mann auf einem Pferd. Cronan nahm an, dass Corcc die Gestalt deutlicher sah – vermutlich konnte das jeder mit gesunden Augen –, doch für ihn war das alles nur verschwommen. Trotzdem wäre er nie auch nur auf die Idee gekommen, Corcc oder Murchad, den anderen Mann, zu fragen, was sie da sahen.

Stumm und reglos standen die drei Männer da, während die Gestalt immer näher kam. Schließlich hatte Cronan genug gesehen. »Ein Reiter«, knurrte er. »Ein einzelner Reiter.«

»Ja«, bestätigte Corcc. »Ganz allein. Sieht so aus, als wäre es ein Mönch oder so was.«

Cronan grunzte zustimmend, obwohl er noch immer nicht mehr als eine kleine verschwommene Gestalt auf einer größeren verschwommenen Gestalt erkannte. Doch das sagte ihm genug. Ein Mann allein auf einem Pferd war ein leichtes Ziel, wenn sie es richtig machten und ihn sich schnappten, bevor er davonreiten konnte. Und ein Mann auf einem Pferd war es vermutlich wert, ausgeraubt zu werden. Zumindest das Pferd konnte man für einen guten Preis verkaufen, und in dem unwahrscheinlichen Fall, dass es auch einen Sattel trug, erhöhte das den Wert noch einmal deutlich.

»Also gut … Runter, ihr dummen Bastarde«, knurrte Cronan. Er hockte sich in ein Gebüsch, und die beiden anderen taten es ihm nach. »Wartet, bis ich den Befehl gebe. Dann stürzt ihr euch auf ihn. Corcc, du schnappst dir die Zügel.«

Corcc grunzte. »Als hätten wir das noch nie gemacht …«, murmelte er, und Cronan schlug ihn erneut.

Dann verstummten die drei, und kurz darauf konnte selbst Cronan sehen, dass es sich bei dem einsamen Reiter tatsächlich um einen Mönch oder Priester handelte. Zumindest trug er ein dementsprechendes Gewand. Etwas Genaueres konnte man jedoch nicht sagen, denn Reiter und Pferd waren vollkommen durchnässt.

Jetzt hörten sie auch die Pferdehufe, die bei jedem Schritt tief im Schlamm versanken, bevor das Tier sie mit einem Ploppen wieder herauszog.

Ein Priester, dachte Cronan. Er hatte kein Problem damit, Priester zu töten. Manche glaubten zwar, so etwas würde ihre Seele ins Fegefeuer bringen, doch das kümmerte Cronan schon lange nicht mehr. Er ging ohnehin davon aus, dass es für ihn keine Erlösung mehr gab. Da konnte er sich ruhig von dieser Welt nehmen, was er wollte, und musste sich um die nächste keine Gedanken machen. Tatsächlich hatte er schon mindestens zwei fetten Pfaffen die Bäuche aufgeschlitzt.

Doch da war auch noch der dritte. Der, den er nie vergessen würde. Es war nördlich von Dubh-Linn gewesen, vor ein, zwei Jahren. Zwei Priester auf der Straße. Cronan hatte den einen gerade töten wollen, da hatte der andere ihm die Hand auf den Arm gelegt – mehr nicht –, und Cronan hatte mitten im Stoß innegehalten. Und dann hatte der Priester schlicht gesagt: »Tu das nicht.« Und Cronan hatte es einfach nicht mehr über sich gebracht, den Kerl aufzuschlitzen. Das war irgendeine Art Priestermagie gewesen, und das hatte ihm Angst gemacht. Und dann hatte der Priester ihn sogar um Essen gebeten, und Cronan hatte ihm auch das gegeben.

Egal …, dachte Cronan. Den hier schlitze ich in jedem Fall auf, wenn er nicht tut, was ich will.

Der Reiter war nur noch zehn Fuß von ihnen entfernt und hatte die drei Männer im Unterholz noch immer nicht gesehen. Er bewegte sich kaum auf dem langsam gehenden Pferd, bis Cronan schrie »Los!« und aufsprang. Corcc und Murchad folgten ihm auf dem Fuß.

Sie brachen aus dem Unterholz hervor, und der Reiter hob den Blick. Deutlich sah Cronan den Schreck in seinen Augen. Der Mann riss an den Zügeln, um sein Reittier zu wenden, doch Corcc war bereits bei ihm. Er packte die Zügel, riss sie dem Mann aus der Hand und hielt sie fest. Das Tier war genauso überrascht wie der Mann. Es wieherte und versuchte, sich zu befreien.

Cronan war sofort bei dem Priester. Er hatte sein großes Messer gezogen und hielt es dicht genug an sein Opfer, um es ihm jederzeit in den Leib zu rammen. Murchad stand auf der anderen Seite, ebenfalls mit einem langen Messer in der Hand.

»Absteigen!«, befahl Cronan. »Runter, aber schön langsam.« Der Mann nickte, doch Angst war ihm nicht anzusehen. Cronan blinzelte ihn an. Er suchte nach etwas, was ihn an den Priester von damals erinnerte. Er konnte es zwar nicht mit Gewissheit sagen, doch das schien nicht derselbe Mann zu sein. Dieser hier war jünger. Cronan ging nicht davon aus, dass er viel älter werden würde.

Das Pferd hatte tatsächlich auch einen Sattel, und das freute Cronan, zumal die Satteltaschen gut gefüllt zu sein schienen. Das wurde ja immer besser. Der Priester schwang sein Bein über den Rücken des Pferdes und ließ sich auf den Boden hinab. Zum Zeichen der Unterwerfung hielt er die Hände in Schulterhöhe, aber das würde ihm auch nichts nutzen.

»Ich bin ein Mann Gottes«, sagte der junge Priester. »Ihr wollt mir nichts tun.«

Cronan legte den Kopf auf die Seite und musterte den Mann. Der Kerl sprach mit einem Akzent, als käme er von jenseits des Meeres. »Wo kommst du her?«, verlangte Cronan zu wissen.

»Aus dem Kloster in Glendalough«, antwortete der Priester.

»Und davor?«, hakte Cronan nach.

»Ich stamme aus dem Land der Franken. Ich studiere im Kloster.«

Cronan runzelte die Stirn. Das Kloster in Glendalough …, sinnierte er.

Cronan hatte nur eine vage Ahnung davon, wo die Franken lebten, und auch, wo Glendalough lag, wusste er nicht wirklich. Aber er wusste, dass es sich dabei um ein berühmtes, reiches Kloster handelte, und das steigerte seine Neugier nur, zu erfahren, was sich in den Satteltaschen befand.

»Schau mal, mein Freund«, sagte der Priester. »Einem Mann Gottes willst du sicher kein Leid antun. Lass mich dich segnen und weiterreiten.«

»Ein Mann Gottes.« Cronan spie aus. Er hatte schon genug Männer Gottes gesehen, um zu wissen, dass er mit Freuden einen töten würde, um an den Inhalt seiner Satteltaschen zu gelangen. Und er wusste auch, dass er den Bastard nicht weiterreden lassen durfte. Wenn das so weiterging, würden Corcc und Murchad, diese schwachen Narren, gleich auf den Knien liegen und um Vergebung betteln.

»Hier. Das ist für dich, Mann Gottes«, knurrte Cronan. Er trat einen Schritt vor und riss das Messer nach oben, um es dem Mann vom Bauch bis in den Brustkorb zu rammen. Fast spürte er schon das vertraute Gefühl einer Klinge, die durch das Fleisch schneidet … und dann war es weg.

Verwundert schaute Cronan nach unten. Mit der linken Hand hatte der Priester sein Handgelenk gepackt, sodass er es nicht mehr bewegen konnte. Cronan versuchte, seine Hand zurückzureißen, doch bevor ihm das gelang, packte der Priester das Heft des Messers mit der rechten Hand und wand es Cronan aus den Fingern.

Der Bandit schaute ins ausdruckslose Gesicht des Priesters und erwartete eine Aufforderung, Buße zu tun oder sonst wie Reue zu zeigen, doch der Mann sagte kein Wort, als er Cronan dessen eigene Klinge in den Bauch stieß. Ein Schrei stieg in dem Wegelagerer hoch, und er taumelte zurück, die Hände um die Messerklinge. Blut floss ihm über die Finger. Schmerz strahlte von der Wunde aus, doch er war nicht so groß, als dass Cronan nicht mehr sprechen oder handeln konnte.

»Du … du verdammter Hurensohn!«, schrie er, biss auf die Zähne, packte das Heft und riss die Klinge raus. Cronan hatte keinerlei Zweifel daran, dass die Wunde tödlich war, doch diesen Bastard würde er noch mitnehmen.

Cronan packte das Messer mit festem Griff. Das Heft war rutschig von Blut. Der Priester hatte den Arm gehoben, griff hinter seinen Rücken und zog zu Cronans Entsetzen ein langes, funkelndes Schwert aus einer Scheide, die unter seinem Gewand versteckt war.

»Was zum …?«, keuchte Cronan. Die Klinge flog auf ihn zu, und ihr Zischen war das letzte Geräusch, das er hörte.

*

Louis de Roumois spürte, wie die perfekt geschliffene Klinge seines Schwerts den Schädel des irischen Banditen traf und ihn mühelos zerteilte. Der dreckige Bastard war tot, bevor seine Augen in den Kopf zurückrollten. Louis riss das Schwert wieder heraus und rammte es dem Kerl, der das Pferd hielt, in die Brust.

Der zweite Mann stieß ein Gurgeln aus, als die Waffe seine Lunge durchbohrte. Wieder riss Louis die Klinge rasch heraus, um sie gegen den dritten zu richten, und duckte sich im selben Augenblick unter dem Kopf des Pferdes hindurch, als der zweite Mann zurücktaumelte. Im Gegensatz zu dem ersten würde er zwar nicht sofort sterben, aber es würde auch nicht lange dauern.

Der dritte Mann, offenbar der jüngste, hatte im Gegensatz zu seinen beiden Kumpanen noch Zeit zu begreifen, was da passierte. Das war ein großer Vorteil, doch der Mann war nicht gedankenschnell genug, um diesen Vorteil auch auszunutzen. Anstatt herumzuwirbeln und einfach wegzurennen, wich er langsam und mit erhobenen Händen zurück, die Augen weit aufgerissen, als würde schon alles wieder gut werden, solange er den Mann mit dem Schwert bloß nicht erschreckte.

Louis trat zwei Schritte auf ihn zu. Früher hätte er vielleicht Mitleid mit dem jungen Mann gehabt und ihm das Leben geschenkt, doch nach den Ereignissen des letzten Monats war in Louis’ Herz kein Platz mehr für Gnade. Erneut hob er das Schwert über die linke Schulter, packte es mit beiden Händen und schlug zu. Der irische Bandit schnappte halb überrascht und halb entsetzt nach Luft. Er hatte die Hände noch immer erhoben, und Louis Klinge trennte ihm erst die rechte Hand ab, bevor sie ohne Pause in seinen Hals eindrang.

Das Schwert köpfte den Mann nicht, aber fast. Sein Kopf kippte seltsam verdreht zur Seite, und der Mann wurde von der Wucht des Schlages in den Dreck geworfen. Blut strömte aus seinem zerfetzten Hals und mischte sich mit Wasser und Schlamm zu einer trüben roten Flüssigkeit.

Ein paar Herzschläge lang stand Louis einfach nur da, das Schwert auf den Boden gerichtet. Dann nahm er rasch wieder eine Verteidigungsposition ein und schaute nach rechts und links. Vorsicht und seine Ausbildung sagten ihm, dass er in seiner Wachsamkeit nicht nachlassen durfte, bis er nicht völlig sicher sein konnte, dass alle Feinde entweder tot oder verschwunden waren.

Nichts. Louis de Roumois war allein mit seinem Pferd und den drei Toten. Er hörte nur das Rascheln des Windes in den Bäumen und das Schnauben und Scharren seines Pferds, eines gut ausgebildeten Tiers, das sich von dem plötzlichen Gewaltausbruch nicht hatte erschrecken lassen. Es war einfach nur ein paar Schritte zurückgewichen.

Louis nahm das Schwert herunter, bis die Spitze den Boden berührte, und seufzte. Der Überfall hatte ihn nicht überrascht, im Gegenteil. Er zog nun schon mehrere höllische Monate durch die irischen Lande wie durchs Fegefeuer und hatte solche Dinge schon oft erlebt.

Nach dem katastrophalen Versuch, die Nordmänner zu vernichten, die Glendalough geplündert hatten, hatte Louis sich mit dem Rest der Bewaffneten unter dem Befehl von Lochlánn mac Ainmire zurückgezogen, einem jungen, ehemaligen Novizen, den Louis persönlich ausgebildet hatte. Sie waren auf dem Weg zurück nach Glendalough gewesen, wo man ihn, wie Louis sehr wohl wusste, wahrscheinlich wegen eines Mordes hängen würde, den er nicht begangen hatte. Diesem Schicksal wollte er jedoch entgehen, und so hatte er sich eines Nachts einfach davongeschlichen und war in Richtung Norden geritten.

Doch das blieb nicht lange unbemerkt. Er hatte gerade erst ein paar Meilen hinter sich gebracht, als er Reiter auf dem Hügel im Süden sah, und sie ritten so schnell, wie ihre müden Tiere sie tragen wollten. Sie jagten ihn, daran bestand kein Zweifel.

Louis trat seinem Pferd in die Flanken und trieb das arme Tier zum Galopp. Er hatte einen ordentlichen Vorsprung vor seinen Verfolgern, aber er wusste, dass sich das jederzeit ändern konnte. Ein Fehltritt des Pferdes, ein Stein im Hufeisen, und er war erledigt. Louis musste seinen Vorsprung ausbauen, solange er noch konnte.

So galoppierte er den nächsten Hügel hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Für kurze Zeit waren die Reiter nicht mehr zu sehen. Das war gut, aber was vor ihm lag, nicht: ein breiter, reißender Fluss, viel zu tief und schnell, um ihn auf einem Pferd zu durchqueren. Dessen war Louis sicher. Er konnte sich natürlich nach rechts wenden, in Richtung Osten, aber er hatte so eine Ahnung, dass sich dort irgendwo die Nordmänner unter Thorgrims Befehl tummelten, und die stellten eine mindestens genauso große Bedrohung dar wie Louis’ Verfolger.

Also wandte er sich nach links, in Richtung Westen. Das sollte ihm einen kleinen Vorteil verschaffen, denn die Häscher würden erst wissen, was er gemacht hatte, nachdem auch sie den Hügel überquert hatten. Andererseits war das genau entgegengesetzt zu der Richtung, in die er wollte.

Als die Verfolger schließlich auf dem Hügel erschienen, hatte Louis seinen Vorsprung erheblich ausgebaut. Gut eine Stunde lang setzten sie die Jagd noch fort, doch schließlich gaben die Männer auf, hielten an und schauten Louis noch kurz hinterher, während er den Abstand zu ihnen immer mehr vergrößerte. Dann machten sie kehrt und ritten im Schritt in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren.

Schließlich hielt auch Louis an, und als er davon überzeugt war, dass er nicht mehr verfolgt wurde, ließ er sich aus dem Sattel gleiten, lockerte die müden Muskeln und ließ das Tier erst einmal durchschnaufen. Die Nacht war nicht mehr fern, und so führte Louis das Pferd zu einem kleinen Wald, in dem er sich versteckte. Kurz darauf schliefen Mensch und Tier.

Am nächsten Morgen, bei Sonnenaufgang, wachte Louis mit knurrendem Magen auf. Doch er hatte nichts zu essen. Er wusste, dass er nach Dubh-Linn musste, denn nur dort würde er ein Schiff finden, das ihn ins Frankenreich zurückbringen und es ihm ermöglichen würde, sich an seinem verräterischen Bruder zu rächen. Doch Louis hatte nur eine vage Ahnung, wo Dubh-Linn sich befand, und jetzt versperrte ihm auch noch der Fluss den Weg.

Louis sattelte sein Pferd, schwang sich müde in den Sattel und ritt rechter Hand am Fluss entlang. Die Umstände waren nicht gut, aber sie waren auch nicht verzweifelt. Louis hatte ein Pferd, einen Schild und ein Schwert. Auch verfügte er über bemerkenswerte Kampffähigkeiten, die er in seiner Heimat beim jahrelangen Kampf gegen die Heiden perfektioniert hatte. Und er besaß ein kleines Kästchen Silber; mehr als genug, um alles zu bezahlen, was er brauchte: Essen, Unterkunft und auch die Überfahrt ins Frankenreich.