9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

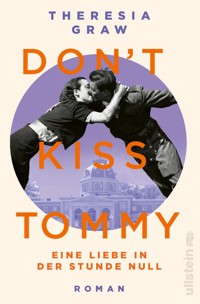

Die Stadt ist umzäunt. Fraternisierung verboten. Zwei ungleiche Freundinnen kämpfen für ihre Träume und gegen die Grenzen der Liebe. Nach Kriegsende wird der mondäne Kurort Bad Oeynhausen zum Hauptquartier der britischen Rheinarmee. Durch die Innenstadt wird ein Zaun gezogen, tausende Einwohner müssen ihr Zuhause verlassen und Platz machen für die Besatzer. Auch Anne und ihre Familie sind gezwungen, ihr Kurhotel aufgeben und in eine Baracke außerhalb der Sperrzone zu ziehen. Während ihre Freundin Rosalie gewillt ist, sich die Briten zum Freund und das Leben dadurch ein bisschen einfacher zu machen, lehnt sich Anne auf und gerät immer wieder mit dem Colonel Michael Hunter aneinander. Erst ein verhängnisvolles Feuer lässt beide erkennen, dass sie auf derselben Seite stehen und sich viel näher sind, als sie jemals dachten …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Don't kiss Tommy. Eine Liebe in der Stunde Null

THERESIA GRAW wurde 1964 in Oberhausen geboren und hat Geschichten geschrieben, seit sie denken kann. Nach ihrem Studium der Germanistik wurde sie Journalistin. Neben ihrer Arbeit beim Bayerischen Rundfunk in München schreibt sie Romane, zuletzt die Gutsherrin-Saga, zu der sie die Biografie ihrer eigenen Familie inspiriert hat.

EINE LIEBE IN DER STUNDE NULLNach Kriegsende wünscht Anne sich nichts sehnlicher, als das Hotel ihrer Familie neu zu eröffnen und wieder Gäste aus aller Welt in der Kurstadt zu begrüßen. Doch die Briten haben andere Pläne für die Stadt im Ostwestfälischen und machen sie zu ihrem Hauptquartier. Wie so viele Einwohner müssen auch Anne und ihre Familie ihr Zuhause für die Besatzer räumen. Sie ziehen in eine zugige Baracke außerhalb der Sperrzone, aber Anne denkt nicht daran, ihr Hotel so einfach aufzugeben.Während sich ihre Freundin Rosalie die Briten zum Freund und das Leben dadurch ein bisschen leichter machen will, lehnt sich Anne auf und gerät immer wieder mit Colonel Michael Hunter aneinander. Dabei haben die beiden mehr gemeinsam, als sie wahrhaben wollen ...

Theresia Graw

Don't kiss Tommy. Eine Liebe in der Stunde Null

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Paperback 1. Auflage Juli 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text undData Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Alle Rechte vorbehalten

Autorenfoto: © Bianca TaubeE-Book-Konvertierung powered by Pepyrus

ISBN978-3-8437-3224-6

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Das Buch

Titelseite

Impressum

Teil 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Teil 2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Teil 3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Teil 4

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Teil 5

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

EPILOG

Anhang

NACHWORT

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Teil 1

1

»Der Krieg ist bald vorbei«, sagte Doktor Sennefeld. »Die Amis stehen schon in Herford.«

Er schob die Ärmel seines Arztkittels hoch und seifte sich die Hände bis zu den Unterarmen ein. Das Wasser floss heute wieder nur spärlich und unregelmäßig aus dem Hahn, so weit er ihn auch aufdrehte. Es dauerte ein paar Sekunden, bis die letzten Blutspuren gurgelnd im Ausguss verschwanden.

»Das sind ja nicht einmal mehr fünfzehn Kilometer … und wir haben hier noch so viel zu tun!«

Anne rückte das weiße Schwesternhäubchen zurecht, das ihr in die verschwitzte Stirn gerutscht war, und reichte ihm das Handtuch, damit er sich abtrocknen konnte. Seit drei Stunden war sie auf den Beinen, und es war noch nicht einmal sieben Uhr früh. Doktor Sennefeld sah aus, als hätte er heute Nacht überhaupt nicht geschlafen. Der Mittvierziger wirkte erschöpft, sein Gesicht war grau, und er hatte dunkle Schatten unter den rot geäderten Augen. Seit dem Morgengrauen hatte er bereits zwei zertrümmerte Beine geschient, einen Kopfverband erneuert und etliche andere Patienten versorgt, die stöhnend vor Schmerzen in ihren Betten gelegen hatten.

Vor ein paar Monaten hatte Anne im Lazarett am Bad Oeynhausener Kurpark angefangen, obwohl sie keine ausgebildete Krankenpflegerin war. Wie so viele andere junge Frauen in der Stadt hatte sie einen Schnellkurs beim Roten Kreuz besucht und machte sich jetzt als Schwesternhelferin nützlich. Angesichts der vielen Kriegsverletzten wurde in den Krankenhäusern jede Hand gebraucht. Anders als im Hotel ihrer Eltern, wo sie bis in die ersten Kriegsjahre hinein an der Rezeption gestanden und die Gäste begrüßt hatte. Doch Urlaub machte in Bad Oeynhausen schon lange keiner mehr, auch im Hotel Margarethenhof war der Betrieb weitgehend eingestellt worden. Und trotzdem waren die fünfunddreißig Zimmer der vornehmen dreistöckigen Villa auf der anderen Seite des Kurparks bis aufs letzte Bett belegt. Jetzt, in den ersten Apriltagen des Jahres 1945, lebten dort Menschen, die aus Angst vor den britischen und amerikanischen Bomben aus dem Ruhrgebiet geflohen waren, froh, mit dem Leben davongekommen zu sein und hier Obdach gefunden zu haben. Eine charmante Empfangsdame, die mit den Hotelgästen über das Wetter plauderte, die dafür sorgte, dass täglich frische Wäsche und duftende Seife in den Zimmern lagen, war entbehrlich. Denn diesen Luxus gab es schon lange nicht mehr.

»Stimmt es, dass alle einsatzfähigen Soldaten aus den Lazaretten geholt werden sollen, um die Stadt zu verteidigen?«, fragte Anne. »Haben wir sonst keine Männer mehr für den Volkssturm? Das – das ist doch ein Himmelfahrtskommando!« Doktor Sennefeld war jemand, mit dem sie offen und ehrlich über solche Sachen reden konnte, ohne Angst haben zu müssen, wegen Wehrkraftzersetzung angezeigt zu werden.

»Nein, das wird nicht passieren«, antwortete er ruhig und hängte das Handtuch an den Haken. »Ich schicke meine Patienten nicht in den Kampf. Das hätte sowieso wenig Sinn bei dieser feindlichen Übermacht.«

Der Gefechtslärm der nahen Frontlinie war schon seit Tagen in der Stadt zu hören. Ein fernes Donnergrollen lag beständig in der Luft, wie ein Gewitter im Anzug. Mal schien es näher zu kommen, mal schien es sich wieder zu entfernen, je nachdem, wie der Wind stand. Manchmal stiegen am Horizont schwarze Rauchwolken auf. Und dann und wann krachte es ohrenbetäubend, wenn eine der Brücken über der nahen Weser oder eine Eisenbahnlinie gesprengt wurde. Es war ein eigenartiges, beklemmendes Gefühl, zu wissen, dass die Kämpfe unerbittlich heranrückten. Noch immer hatte Anne sich nicht an den Anblick der Flugabwehrgeschütze gewöhnt, die hier und da in der Stadt aufgestellt worden waren, bewacht von Soldaten, die kaum älter waren als sie, manche noch Schuljungen. In den Wehrmachts-Meldungen der Zeitung und im Radio wurde von offizieller Stelle unverdrossen Siegesgewissheit verbreitet, obwohl die Russen doch schon längst vor den Toren der Hauptstadt Berlin standen.

Bad Oeynhausen hatte bis jetzt noch Glück gehabt im Krieg. Während sich so viele andere Orte in Deutschland in den vergangenen fünfeinhalb Jahren in Trümmerlandschaften verwandelt hatten, war die hübsche ostwestfälische Kurstadt von Luftangriffen weitgehend verschont geblieben. Nur einige Randbezirke waren bombardiert worden, und kürzlich das Eisenwerk Weserhütte. Ausgerechnet am Karfreitag hatten die feindlichen Flugzeuge ihre tödliche Fracht abgeworfen. In Kriegszeiten musste dort trotz des Feiertags gearbeitet werden, so kam es, dass in der Fabrik und in der Umgebung mehr als 200 Menschen starben. Es war ein Schock für Bad Oeynhausen gewesen, einer der bittersten Tage seiner Geschichte. Noch immer kamen Anne die Tränen, wenn sie daran dachte.

Täglich rasten Karawanen von Rote-Kreuz-Wagen durch die Stadt und brachten Kriegsverletzte von der nahen Front, die hier eine medizinische Behandlung bekamen. Aus dem feinen Badeort mit seiner berühmten Solequelle, den vornehmen Hotels und Pensionen, dem weitläufigen blumengeschmückten Park mit Kurhaus und Wandelhalle war eine Lazarettstadt geworden. Jedes Gebäude, das sich dafür eignete, diente mittlerweile als Krankenhaus.

Anne schob die dünne Spanngardine am Fenster ein wenig zur Seite, um hinauszusehen, als wolle sie sich davon überzeugen, dass da noch kein amerikanischer Panzer über die Straße rollte. Aber der Westkorso, die baumbestandene Villenstraße am Rande des Kurparks, lag ruhig und wie verlassen da. Aus Angst vor den anrückenden US-Truppen wagten sich die Leute zuletzt kaum noch aus ihren Häusern. Hastig erledigten sie am frühen Morgen ihre Einkäufe oder begaben sich zu ihrer Arbeitsstätte, sofern es da noch etwas zu tun gab. Immer wieder dröhnte Sirenenalarm, der die Menschen in die Keller scheuchte. Die Spannung, dass die entscheidenden Tage des Krieges begonnen hatten, war beinahe mit den Händen zu greifen.

»Die Stadt wird kampflos übergeben«, fuhr Doktor Sennefeld unvermittelt fort. »Wir strecken die Waffen.«

Anne fuhr herum: »Was? Woher wissen Sie das?«

»Oberstabsarzt Gehlen hat mich vorhin angerufen und mich darüber informiert, dass sich der Kampfkommandant mit seiner Truppe über die Weser abgesetzt hat. Wir haben freie Hand.«

»Unsere Soldaten sind abgehauen?«, rief Anne erschrocken. »Die Wehrmacht hat die Verteidigung von Oeynhausen aufgegeben?«

Der Arzt nickte. »Heute ist der Tag, an dem sich alles entscheidet. Ich habe den Auftrag, den Amerikanern entgegenzufahren und ihnen die Stadt zu übergeben. Und zwar noch heute Vormittag. Ich muss gleich los. Deshalb konnte ich heute früh auf der Station auch nur die dringendsten Fälle behandeln. Die Versorgung der übrigen Patienten muss ich auf später verschieben.«

»Oeynhausen kapituliert also.«

»Es ist das einzig Vernünftige. Wir hatten mehr Glück als Verstand, so glimpflich davongekommen zu sein. Und es hat keinen Sinn zu kämpfen.«

»Ja«, sagte Anne. Wie sollte man auch eine Stadt gegen anrückende amerikanische Panzer und Jagdbomber verteidigen, wenn es dafür nur noch ein paar halbwüchsige Jungen mit Gewehren und Handgranaten gab und eine Handvoll Flugabwehr-Geräte, von denen keiner der Burschen so recht wusste, wie man sie bedienen soll?

»Als Arzt habe ich Verantwortung für die Tausenden Verletzten, die in der Stadt sind«, fuhr Doktor Sennefeld fort. »Diese Leute sind wehrlos, sie können nicht fliehen. Sollte ich riskieren, dass sie im Hagel der Panzerkanonen sterben?«

Anne schüttelte stumm den Kopf.

Nun verlieren wir den Krieg also endgültig, dachte sie. Was mag nun werden? Immerhin hörte man von den Amerikanern, die neben Köln, Frankfurt und Würzburg schon etliche Städte im Westen Deutschlands eingenommen hatten, nicht so viel Schlimmes wie von den russischen Soldaten im Osten. Aber dennoch lief ihr ein Schauer über den Rücken bei dem Gedanken, womöglich bald bis zu den Zähnen bewaffnete amerikanische Soldaten durch ihre Heimatstadt patrouillieren zu sehen und ihnen schutzlos ausgeliefert zu sein. Hoffentlich nahm alles ein gutes Ende.

Das ging Anne durch den Kopf, während sie beobachtete, wie Doktor Sennefeld den hohen gekachelten Raum durchschritt, der auch als Wäschelager des Lazaretts diente. Auf der anderen Seite war eine Schwester mit einem Stapel frisch gewaschener und gemangelter Betttücher zur Tür hereingekommen, um sie in den deckenhohen Wandschrank zu räumen.

»Eines können Sie mir gleich geben, Schwester Irmtraud«, sagte der Arzt und nahm ihr ein Laken ab, das er mit hoch erhobenen Armen prüfend ausbreitete. »Gut. Das dürfte reichen als weiße Fahne.« Nachlässig faltete er das Laken wieder zusammen und legte es sich über den Arm.

Nachdem die Schwester verwundert den Kopf schüttelnd das Zimmer verlassen hatte, sagte er zu Anne: »Ich muss los. Spätestens heute Mittag sollte ich zurück sein, Fräulein Gerland.« Und nach einer winzigen Pause fügte er hinzu: »Wenn alles gut geht.«

Anne vermochte im ersten Moment kein Wort herauszubringen, während er zur Tür ging. Endlich stieß sie hervor: »Bitte passen Sie auf sich auf, Doktor Sennefeld. Wir brauchen Sie hier noch.«

Es lag ein müdes kleines Lächeln in seinem Gesicht, als er sich zu ihr umdrehte, die Klinke bereits in der Hand, und schweigend nickte.

Als er gegangen war, schob Anne erneut die Gardine am Fenster zur Seite und beobachtete, wie der Arzt aus dem Haus trat, das weiße Laken im Arm. Am Zaun stand sein Motorrad, mit dem er jeden Tag zum Dienst kam, eine kleine schwarze NSU. Daneben wartete ein Wehrmachtssoldat. Den Armeeabzeichen nach, die er auf der Jacke trug, schien er so etwas wie ein Hauptmann zu sein. Doktor Sennefeld wechselte ein paar Worte mit dem Mann, gab ihm das Laken und stieg auf, der Uniformierte kletterte hinter ihn auf den Sozius. Als die Maschine laut knatternd davonrollte, flatterte das weiße Tuch im Fahrtwind.

Unkonzentriert erledigte Anne die Arbeiten des Vormittags, wechselte Verbände und Bettbezüge, maß die Temperatur der Patienten oder brachte ihnen Tee ans Bett. In Gedanken war sie bei Doktor Sennefeld und hoffte inbrünstig, dass die Amerikaner ihm trauten und die Kapitulation der Stadt akzeptierten. Doch Stunde um Stunde verging und er kam nicht zurück. Stattdessen war vom Stadtrand her immer noch das dumpfe Tosen der Gefechte zu hören.

»Geh mal in die Pause, Mädchen«, sagte Schwester Irmtraud. »Sonst kippst du uns noch aus den Latschen, und damit ist niemandem geholfen. Und mach dir keine Sorgen! Wenn es einer schafft, mit den Amerikanern zu verhandeln, dann ist es der Doktor.«

Anne hatte ihr von dem Gespräch mit dem Arzt erzählt und nickte jetzt dankbar.

Anstatt ihre Mittagspause wie die anderen Schwesternhelferinnen bei einem Teller dünner Erbsensuppe in der Lazarettküche zu verbringen, beschloss sie, ihrer Mutter zu berichten, was sie erfahren hatte. Sie machte sich nicht die Mühe, ihre Arbeitskleidung abzulegen. In weißer Schwesterntracht lief sie aus dem Lazarett und überquerte die Straße, die noch immer merkwürdig still dalag, als hielte die ganze Stadt den Atem an in Erwartung dessen, was heute geschehen würde. Selbst der Kurpark mit den großzügigen, gepflegten Rasenflächen, den Brunnen und den hübschen Blumenrabatten, in denen die ersten Tulpen blühten, wirkte heute verwaist. Das Wahrzeichen von Bad Oeynhausen, der berühmte Jordansprudel, jene bis zu fünfzig Meter hohe Heilwasserfontäne, war schon seit den ersten Kriegsjahren außer Betrieb. Kaum ein Spaziergänger war im Park zu sehen. Zwei Krankenschwestern schoben zwei Männer im Rollstuhl über den Kiespfad, die Beine der Patienten waren mit Wolldecken umwickelt. Noch immer war von fern her Artilleriefeuer zu hören, der Geruch von Feuer lag in der Luft. Als ein Fahrzeug der Wehrmacht mit jaulendem Motor über die Straße raste, fuhr Anne erschrocken zusammen. Bald!, dachte sie dann. Bald wird wieder alles gut!

Nach einem kurzen Fußweg durch die Kuranlagen erreichte sie das Hotel Margarethenhof, das auf der Ostseite des Parks lag, gleich gegenüber der Kirche mit dem schönen spitzen Turm. Wie immer beim Anblick der hübschen weißen Fassade mit den hohen Rundbogenfenstern, den säulenbewehrten Balkonbrüstungen und dem prächtigen Eingangsportal schwoll Anne das Herz vor Stolz. Mochte das unweit gelegene Hotel Königshof vielleicht das größere und luxuriösere Gebäude sein, Anne hätte es nicht gegen den Margarethenhof eintauschen wollen. Er war eines der ältesten und besten Hotels der Stadt und eng mit der Geschichte von Bad Oeynhausen verbunden. Der Urgroßvater von Annes Vater hatte es Mitte des 19. Jahrhunderts errichten lassen, kurz nachdem die sprudelnde Heilquelle entdeckt und der Kurort gegründet worden war. Mit dem prachtvollen Margarethenhof, der den Namen seiner verstorbenen Gattin trug, hatte sich der wagemutige Geschäftsmann damals einen Traum erfüllt, und sein Gespür trog ihn nicht. Schon bald strömten Kurgäste aus dem In- und Ausland nach Bad Oeynhausen, um sich im Kurgarten und in den stattlichen Badehäusern zu erholen und mit dem gesunden Thermalwasser ihre Leiden zu lindern. Und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt wuchs auch das Ansehen des Margarethenhofs.

Während Bad Oeynhausen durch seinen Kurbetrieb weit über die Grenzen Europas bekannt wurde und sich nach dem Einbruch durch den ersten großen Krieg zu einem Weltbad entwickelte, prosperierte auch der Margarethenhof. Er wurde zu einem gefragten Hotel mit großzügigem Speisesaal, Marmortreppe, Blumengarten und Sonnenterrasse, dessen elegante Zimmer mit eigenem Bad und Balkon oft schon Monate im Voraus ausgebucht waren. Geradezu legendär war der wöchentliche Tanztee an den Sonntagnachmittagen, wenn ein Orchester im weitläufigen Foyer des Hauses vergnügliche Melodien zum Besten gab und die Leute bei Walzer, Polka, Charleston oder Foxtrott das Tanzbein schwangen. Schauspieler, Sängerinnen und Adlige gaben sich die Klinke in die Hand. Eine Fotogalerie an der Wand neben dem Empfangstisch des Hotels bewies, wie viele illustre Gäste dieses Haus im Verlaufe der vergangenen Jahrzehnte beherbergt hatte. Selbst der Kaiser hatte bei seinem Besuch in der Stadt kurz vor der Jahrhundertwende zusammen mit seiner Gattin hier im Margarethenhof logiert. Doch die rosigen Zeiten des Margarethenhofs waren vorbei, so wie in sämtlichen Hotels der Stadt. Der Krieg hatte alles verändert.

Als Anne die Schwingtür zum Hotel aufschob, bot sich ihr ein Bild, das ihr mittlerweile schon so vertraut war und sie trotzdem immer noch mit Schmerz erfüllte. In den roten Samtsesseln der Eingangshalle, in denen es sich früher Kurgäste aus aller Welt in eleganter Garderobe mit einer Tasse Kaffee oder einem Glas Heilwasser in der Hand gemütlich gemacht hatten, um sich von einem Spaziergang durch den Kurpark auszuruhen oder um über das jüngste Kurkonzert zu plaudern, drängten sich jetzt traurige Gestalten in heruntergekommener Kleidung. Es roch nach ungewaschener Wäsche und Kohlsuppe. Die Menschen, die aus Angst vor den feindlichen Luftangriffen aus den Städten des Ruhrgebiets, aus Hamburg und Hannover hierher geflohen waren, besaßen fast nichts mehr als das, was sie in ihren Taschen und Koffern hatten mitschleppen können. Und für manche hatte die Zeit nicht einmal mehr zum Packen gereicht. Diesen Leuten war nichts als die nackte Existenz geblieben, sie waren gezeichnet von dem Erlebten, von Flucht und Verlust. Mit grauen Gesichtern saßen sie hier. Die Glücklicheren hatten noch eines der wenigen freien Hotelzimmer ergattern können. Viele andere mussten mit den harten Feldbetten vorliebnehmen, die, hinter dünnen Stellwänden verborgen, in der Hotelhalle standen. Um Platz für das Schlaflager der vielen Heimatlosen zu schaffen, waren die großen Töpfe mit den übermannshohen Palmbäumen und den anderen exotischen Pflanzen, die den Raum jahrzehntelang geschmückt hatten, in den Garten geschoben worden, wo sie den Winter nicht überlebt und schließlich als Feuerholz im Ofen Verwendung gefunden hatten. Und der dreistöckige Kristalllüster an der hohen, stuckverzierten Decke, der den großen Raum früher zu jeder Tages- und Nachtzeit mit seinen unzähligen Glühkerzen bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet hatte, war nur noch ein Schatten seiner selbst. Gerade einmal ein halbes Dutzend Lichter gab es noch, die anderen waren entweder kaputt oder abgeschraubt worden, weil man sie für die Lampen in den Hotelzimmern benötigte, denn in den Geschäften gab es längst keine Glühbirnen mehr zu kaufen.

Anne zweifelte keine Sekunde daran, dass es richtig und wichtig war, diesen Menschen beizustehen und ihnen ein Quartier zu geben. Sie selbst hatte ihrer Mutter geholfen, die Klappbetten aufzustellen und die Palmbäume nach draußen zu schieben. Aber irgendwann, das schwor sie sich in diesem Augenblick, irgendwann würde der Margarethenhof wieder das mondäne, noble Hotel sein, das er einmal gewesen war. Es würden wieder Musik und Gelächter durch die große Halle schallen, Sektgläser würden klirren, und an den schön gedeckten Tischen im Speisesaal würden Gäste aus aller Welt Spargel in Buttersoße, knusprige Brathähnchen und vielleicht auch wieder gute französische Weine genießen und später Briefe und Postkarten nach Hause schicken, um den Daheimgebliebenen vorzuschwärmen, wie sehr sie ihren Aufenthalt im Margarethenhof genossen. Sie spürte, wie die Zuversicht sie belebte. Doktor Sennefeld würde es schaffen, die Amerikaner von der Kapitulation Bad Oeynhausens zu überzeugen, da war sie sich sicher – und dann wäre der Krieg für die Menschen in der Stadt zu Ende.

Anne trat auf ihre Mutter zu, die mit gerunzelter Stirn am Empfangstresen stand, den Telefonhörer in der einen Hand, mit der anderen drückte sie immer wieder auf die Gabel des Apparates.

»Es klappt einfach nicht, die Leitung ist immer noch gestört«, sagte sie zu Anne und legte schulterzuckend auf. »Seit Tagen komme ich nicht durch. Dabei müssen wir dringend neue Schmierseife bestellen. Und Bohnerwachs haben wir auch keines mehr. Ob es irgendwo auf der Welt noch Bohnerwachs gibt? Ach, Anne, wie soll man dieses Haus führen, wenn die Vorräte zur Neige gehen und nicht einmal das Telefon funktioniert?«

Der bekümmerte Gesichtsausdruck ließ Bertha Gerland älter wirken, als sie war. Die Last der Kriegsjahre hatte sie Kraft gekostet und ihre dunklen Haare ergrauen lassen. Mager und mit eingefallenen Wangen sah sie eher wie Mitte sechzig als Mitte fünfzig aus.

»Es wird bald alles besser, Mama!« Anne legte einen Arm um die Schultern ihrer Mutter. »Ich glaube, die Stadt wird ohne einen weiteren Schuss durch den Krieg kommen. Bad Oeynhausen kapituliert vor den Amis.« Sie berichtete, was sie von Doktor Sennefeld erfahren hatte. »Frieden! Weißt du noch, wie das ist? Endlich wieder ohne Angst vor Luftangriffen einschlafen können! Endlich wieder ein normales Leben führen. Endlich wieder nach vorn gucken, eine Zukunft haben. Wieder einen richtigen Hotelbetrieb starten. Bald wird es hier aussehen wie früher. Die Menschen sind ausgehungert, nicht nur nach Brot, auch nach Spaß und Vergnügen. Bald werden wieder Kurgäste und Urlauber in die Stadt kommen. Es wird wieder Tanzveranstaltungen geben und Konzerte …«

Je lebhafter Anne sich die Zukunft ausmalte, desto enthusiastischer wurde sie. Doch Bertha Gerland schüttelte skeptisch den Kopf.

»Wovon du träumst!«, sagte sie. »Warten wir erst mal ab. Denkst du denn, unsere Feinde vergessen einfach alles, was passiert ist? Die Millionen Toten? Die Bomben auf England? Die versenkten U-Boote? Die deutsche Schuld an all dem Elend?« Sie hatte die Stimme gesenkt, sodass niemand sonst außer Anne ihre Worte verstehen konnte. »Denn die kann ja wohl niemand bezweifeln. Auch wenn uns der Führer und seine Männer etwas anderes glauben machen wollen. Ach, Mädchen, die Amerikaner werden kaum herkommen und uns freundlich die Hände schütteln und von einem Tag auf den anderen zum Alltag übergehen.«

Anne ließ sich in ihrem Optimismus nicht beirren.

»Nur Mut, Mama. Sicher, es wird ein paar Verhaftungen geben, ein paar unangenehme Fragen vielleicht, ein paar Tage lang Chaos und Verwirrung. Aber das Wichtigste ist doch, dass die Stadt ohne Schäden davonkommt, dass hier niemand mehr um sein Leben bangen muss. Und wir – du und ich –, wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen. Was sollte uns passieren? Wir werden uns mit den Siegern schon irgendwie arrangieren, Mama, und dann, vielleicht noch im Sommer, veranstalten wir ein großes Fest zur Wiedereröffnung des Margarethenhofs.«

Anne stockte, als sie das Gesicht ihrer Mutter sah. Es wirkte so blass und erschöpft wie die Gesichter der vielen Gestrandeten und Heimatlosen, die neben ihnen die Hotelhalle bevölkerten. Diesen harten, verbitterten Zug um den Mund hatte Anne nie zuvor an ihr wahrgenommen. Trotzig fuhr sie fort: »Schließlich habe ich Papa mein Wort gegeben. Ich hab ihm versprochen, den Margaretenhof wieder zu dem zu machen, was er war. Das weißt du doch, Mama, und dieses Versprechen werde ich halten.« Sie rang die Hände, ein wenig verzweifelt, weil ihre Mutter ihren Optimismus so gar nicht zu teilen schien. »Wir haben so viel verloren in den vergangenen Jahren, Papa ist tot, mein Bruder, mein Verlobter, gefallen … Aber der Margarethenhof steht noch, und den kann mir keiner nehmen.«

2

Rosalie stellte den Spankorb mit den Stiefmütterchen ab und hielt inne. Das Holzkreuz mit den beiden Namen stand ein wenig schief auf dem Grab. Nur ein Strauß Narzissen lag auf der frisch aufgeworfenen schwarzen Erde. Es war alles so schnell gegangen heute Morgen, und wo sollte man in diesen Zeiten einen ordentlichen Blumenkranz herbekommen, mit einer Schleife aus weißer Seide womöglich und goldenen Buchstaben darauf: »In Liebe unvergessen …« Rosalie hob den Kopf, weil von der gegenüberliegenden Seite des Friedhofs das Gemurmel einer weiteren Trauergemeinde zu ihr herüberklang. Es wurde still, als drüben der Sarg in die Grube hinabgelassen wurde, nur eine Frau mit einem großen, schwarz verschleierten Hut schluchzte auf und musste von einer anderen gestützt werden. Was der Pfarrer sprach, konnte Rosalie nicht verstehen. Vermutlich war es dasselbe, was er vor ein paar Stunden noch an diesem Grab gesagt hatte. Es gab viel zu tun für ihn in diesen Tagen. Fünf neue Gräber zählte Rosalie auf dem Friedhof, und noch längst waren nicht alle beerdigt, die in den Trümmern der bombardierten Weserhütte ums Leben gekommen waren. Aber immerhin gab es für diese Menschen ein gebührendes Begräbnis, die vielen Ostarbeiter aus dem fernen Polen und Russland, die in dem Rüstungsbetrieb am Stadtrand geschuftet hatten, waren ohne jede Zeremonie direkt auf dem Werksgelände vergraben worden.

Sie biss die Zähne zusammen und wandte ihren Blick wieder dem kleinen Holzkreuz vor ihr zu. Marga und Hannes Thomann, 30. März 1945, stand auf der schiefen Querlatte. Es war noch ein Provisorium, hastig zusammengenagelt und aufgestellt. Irgendwann einmal würde hier ein ordentlicher Stein aus Marmor oder Granit stehen, die beiden Namen und das Todesdatum sorgsam eingraviert. Wenn der Krieg vorbei war. Und wie immer sie das bezahlen sollte. Rosalie blinzelte ihre Tränen weg. Sie kniete sich neben das Grab, nahm die kleine Blechschaufel und eine Pflanze aus dem Spankorb und begann, die Stiefmütterchen in die Erde zu setzen.

»Hat doch gar keinen Sinn«, sagte eine Stimme hinter ihr. »Die da unten sehen doch gar nichts von den Blumen. Und außerdem fahren hier sowieso bald die Panzer der Amis alles platt.«

Rosalie ließ die Schaufel sinken und sah sich um. Hinter ihr stand ein Junge, den sie nicht kannte. Nicht mehr Kind und noch nicht Mann, fünfzehn oder sechzehn Jahre, etwas jünger als ihr Bruder gewesen war, schätzte sie. Um sein sommersprossiges Gesicht mit den leuchtend blauen Augen standen die kurzen weizenblonden Haare so struppig, als hätte er selbst versucht, sie mit einer Schere in Fasson zu bringen. Er trug eine ausgebeulte schwarze Hose, die ihm zu groß war und von Gummiträgern gehalten wurde. An den Beinen war sie ein Stück hochgekrempelt. An der grauen Joppe über dem verwaschenen Hemd fehlten sämtliche Knöpfe, doch seine blanken Schuhe sahen aus wie neu. Hinter der vorgehaltenen Hand ratschte er sich ein Streichholz an und entzündete die Zigarette in seinem Mundwinkel.

»Ich denke nicht, dass es erlaubt ist, auf dem Friedhof zu rauchen«, stellte Rosalie fest. »Und schon gar nicht in deinem Alter.«

Er zuckte mit den Schultern. »Na und? Ich schätze, wir haben gerade größere Probleme als die Frage, wer rauchen darf und wo. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis die Amis hier sind. Vielleicht sind wir heute Abend alle schon tot. – Möchtest du auch eine?«

Er hielt ihr ein offenes Päckchen Lux-Zigaretten hin. Rosalie schüttelte den Kopf.

»Nein, und außerdem hab ich zu tun.« Sie wollte sich gerade abwenden, doch hielt sie inne, als er weitersprach.

»Ich kenne dich von den Jugendtreffen«, sagte er. »Du bist die Rosalie.«

»So?«

»Ja, ich hab dir manchmal nachgesehen, aber ihr großen Mädchen habt ja nie einen Blick gehabt für die jüngeren Jungs. Ich fand immer, dass du die Hübscheste warst, mit deinen tollen roten Locken. Ein bisschen wie Rita Hayworth.«

»Quatsch«, entgegnete Rosalie, verlegen darüber, dass er sie mit dieser Hollywoodschönheit verglich. Und doch verspürte sie eine kleine warme Welle der Dankbarkeit in ihrem Innersten. Wann hatte ihr das letzte Mal jemand gesagt, dass sie hübsch war? Früher war es ihr eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass ihr die jungen Männer nachsahen, aber je länger der Krieg dauerte, desto weniger bedeutete es, einen schönen Busen und lange Beine zu haben. Es ging nur noch darum, tapfer zu sein und irgendwie zu überleben. Oh, wie sehr sie sich danach sehnte, Strümpfe zu tragen, die nicht geflickt waren, und ein Kleid, das nicht nur wärmte, sondern dessen Rocksaum vor allem verführerisch um die Knie wippte. Sie war einundzwanzig. Sie sollte lachen und tanzen und keine Blumen auf ein frisches Grab pflanzen! Hoffentlich war dieser verfluchte Krieg bald zu Ende. Hoffentlich kam niemand auf die sinnlose Idee, diese Stadt bis aufs Blut zu verteidigen. Lieber wollte sie sich den Amerikanern ergeben und für den Rest ihres Lebens unter deren Herrschaft leben, als noch eine weitere Nacht schlotternd vor Angst im Luftschutzkeller zu verbringen.

»Magst du was Süßes?«, fragte der Junge unvermittelt. Er griff mit einer Hand in die Tasche seiner Jacke und zog eine zerdrückte Tafel Sarottischokolade heraus. Rosalie gingen die Augen über.

»Woher hast du die denn?«, entfuhr es ihr. Sie konnte sich kaum daran erinnern, wann sie das letzte Mal ein Stück Schokolade im Mund gehabt hatte. Solche Kostbarkeiten gab es seit dem Krieg kaum noch in Deutschland, und wenn, dann waren sie unerschwinglich.

Der Junge grinste. »Ich hab da so meine Quellen. Ich komm vom Bauernhof, musst du wissen. Und für ein Stück Speck oder ein paar Kartoffeln kann man sich eine ganze Menge feiner Dinge einhandeln.«

»Verstehe. Und was willst du für ein Stück Schokolade haben?« Rosalie hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen, beim Anblick der Süßigkeit wurde es ihr beinahe schwindlig vor Verlangen.

Der Junge legte den Kopf schief und schien zu überlegen. »Einen Kuss vielleicht«, sagte er schließlich grinsend.

»Du spinnst ja!« Empört wandte Rosalie sich ab. »Bleib mir doch gestohlen mit deiner blöden Schokolade.«

Sie fasste die Schaufel fester, hob energisch ein kleines Loch aus und setzte ein Stiefmütterchen in die Erde.

»Das war nur ein Scherz«, sagte der Junge. »Aber du bist verdammt hübsch. Ich wette, du bekommst alles von den Männern, wenn du nur willst. Ein Lächeln von dir, und jeder geht in die Knie.« Er griff sich ans Herz und sank theatralisch nieder, als hätte er gerade einen Schwächeanfall erlitten.

»Lass den Blödsinn! Ich will aber nichts von irgendwem und von dir schon gar nicht. Und jetzt verschwinde!«

Doch der Junge ließ sich nicht verscheuchen. Er ließ sich neben dem Spankorb auf der steinernen Umfassung des Grabes nieder. Vorsichtig drückte er die Zigarette auf dem Boden aus und steckte den Rest der Kippe in die Brusttasche seiner Joppe. Dann riss er die Verpackung der Schokolade auf, brach einen Riegel ab und reichte ihn Rosalie. Seine Fingernägel waren schwarz vor Dreck.

Rosalie zögerte kurz, dann griff sie zu und biss ein Stück von der Schokolade ab. Es knirschte ein wenig, weil ihr ein paar Sandkrümel zwischen die Zähne geraten waren, trotzdem schien es, als würde der süße Schmelz in ihrem Mund explodieren, so ungewohnt war der Geschmack nach all den Jahren, in denen sie sich vor allem von Steckrüben, Gerstensuppe und Ersatzkaffee ernährt hatte. »Gott, schmeckt das himmlisch. Danke.«

»Ich bin übrigens Helmut«, sagte der Junge, während er den Rest der Schokolade mit dem Papier umwickelte und zurück in die Jackentasche schob. »Helmut Bredekamp. Ich nehme nicht an, dass du meinen Namen kennst.«

Rosalie schüttelte den Kopf. Sie schob sich noch ein Stück Schokolade in den Mund und genoss das wunderbare Aroma.

»Was tust du eigentlich hier?«, fragte sie. »Gehörst du zu der Trauergemeinschaft da drüben?«

»Nein. Ich war mit jemandem verabredet.«

»Auf dem Friedhof?«

Helmut zuckte mit den Schultern. »War was Geschäftliches«, murmelte er. »Aber der andere ist nicht gekommen. War ihm wahrscheinlich zu viel Betrieb hier mit den ganzen Beerdigungen heute.«

»Ah, dein dubioser Tauschhandel. Pass bloß auf, dass du nicht mal von der Polizei erwischt wirst.«

»Keine Sorge, ich bin schlau.«

»Das glaube ich dir sogar.« Rosalie hatte die Schokolade verzehrt und spürte dem letzten süßen Kakaoaroma in ihrem Mund nach. »Wieso hast du Zeit, dich hier herumzutreiben? Müsstest du nicht bei den Flakhelfern sein? Jetzt, wo alle Jungs bei der Abwehr des Feindes helfen müssen?«

Helmut zuckte mit den Schultern. Dann hob er die ausgestreckten Arme zum Himmel. Mit zusammengelegten Händen machte er die Geste eines Schusses, dazu das Geräusch eines Kanonenschlags und dann das Pfeifen und Krachen eines abstürzenden Flugzeugs.

»Ich hätte schon Lust, ein paar von den britischen oder amerikanischen Bombern abzuschießen«, erklärte er. »Fast alle aus meiner Klasse sind im Herbst eingezogen worden. Aber ich durfte nicht. Obwohl ich in zwei Monaten sechzehn werde. Ich hatte eine komplizierte Blinddarmoperation, und der Arzt sagte, damit bin ich im Moment nicht wehrtauglich …« Es klang wie eine Entschuldigung.

»Sei froh drum«, entgegnete Rosalie. »Das verbessert deine Überlebenschancen.«

»Im Sommer ist hoffentlich alles verheilt. Und dann rücke ich ein! Falls dann noch Krieg ist …«, fügte er murmelnd hinzu. Er nahm eine Stiefmütterchenpflanze aus dem Korb und reichte sie Rosalie, um dann mit einem Blick auf das hölzerne Grabkreuz zu fragen: »Und wer sind die da?«

»Meine Mutter und mein Bruder«, erklärte Rosalie leise, während sie sich darauf konzentrierte, die Pflanze einzusetzen.

»Mist«, sagte Helmut. »Tut mir leid für dich.«

»Eigentlich müsste ich auch tot sein.« Während sie das sagte, fragte sich Rosalie, was das den fremden Jungen eigentlich anging, doch es tat gut, mit irgendwem darüber zu reden. »Ich hatte nämlich auch eine Anstellung in der Weserhütte. Ich hab da an der Drehbank gearbeitet, Geschützrohre für den Krieg zusammengeschraubt. Aber ich war krank am Karfreitag, als die Bomber kamen. Ich hatte Kopfweh und Halsweh und Fieber, und meine Mutter sagte, bleib besser zu Hause und kurier dich aus, damit du Ostern nicht im Bett liegen musst.« Sie schluckte. »Ich glaube, das waren die letzten Worte, die ich von ihr gehört habe. Dann gingen sie und mein Bruder zur Arbeit in die Hütte. Fünf Stunden später kamen die Bomber.«

Helmut stieß ein ächzendes Geräusch aus. »Oh Mann«, sagte er.

Rosalie nickte mit einem trockenen Gefühl im Hals. »Mittags um kurz vor eins war der Luftangriff. Zu Hause habe ich das Dröhnen der Flugzeuge gehört. Ich dachte, die fliegen sicher wieder nach Berlin.« Sie sprach nicht weiter. Da war plötzlich wieder dieser dicke Kloß in ihrer Kehle, der nicht verschwinden wollte, sooft sie auch schluckte.

»Und dein Vater?«, fragte Helmut.

Rosalie zuckte mit den Schultern und nahm ihm das nächste Stiefmütterchen ab, das er aus dem Korb gehoben hatte. »Keine Ahnung. Hab ihn nie richtig kennengelernt, ist abgehauen, als ich noch klein war. Eigentlich hab ich immer nur meine Mutter und meinen Bruder gehabt.«

»Tut mir wirklich leid. Meine großen Brüder sind auch gefallen, aber ich hab immerhin noch meinen Vater.«

Sie schwiegen und lauschten den Geräuschen, die Rosalies Schaufel in der lockeren Erde machte, und dem leisen Grollen der Front, das von fern herüberrollte. In der hohen Hainbuchenhecke, die das Gräberfeld umfasste, begann ein Buchfink zu zwitschern. Das muntere Flöten des Vogels passte so gar nicht zu dem Kanonendonner, der manchmal für einen Moment anschwoll, wenn von Westen her ein Windhauch über das Gräberfeld wehte. Die Trauergemeinschaft auf der anderen Seite des Friedhofs löste sich gerade auf. In kleinen Gruppen wanderten die schwarz gekleideten Menschen über die kleinen Wege zwischen den Gräbern zurück zum Tor. Helmut sah ihnen nach. Dann sagte er: »Meine Mutter liegt da drüben unter der großen Birke.« Er wies mit einem Kopfnicken in die Richtung.

»Oh, mein Beileid. Woran ist sie gestorben?«

»An einer Lungenentzündung. Schon vor vier Jahren. Sie hatte Glück, sie hat vom Krieg nicht mehr viel mitbekommen. Meine Brüder liegen irgendwo in Russland, kein Mensch weiß wo. Das hätte ihr das Herz gebrochen.«

Rosalie antwortete nicht. Ihr Blick fiel auf die drei prächtigen Blumenkränze, die drüben auf dem frischen Grab zurückgeblieben waren. Wie mickrig sich ihre zerrupften Stiefmütterchen dagegen ausnahmen. Wahrscheinlich war dort jemand aus der Führungsetage der Hütte beerdigt worden, jemand mit Geld und Beziehungen.

»In der Stadt sind alle in Panik, weil die Amerikaner wohl schon kurz vor dem Einmarsch stehen«, berichtete Helmut. »Ich bin vorhin an der Kaserne vorbeigekommen. Da war das Bekleidungslager geöffnet und für die Zivilisten freigegeben. Lieber sollen sich unsere Leute bedienen, als dass alles an die Amis fällt, schätze ich. Du kannst dir nicht vorstellen, was da los war! Die Leute haben in den Sachen gewühlt, ohne Sinn und Verstand. Die haben sämtliche Vorräte geplündert, Mäntel, Stiefel, Hosen, Wäsche … Guck, ich hab auch ein paar neue Treter abgestaubt.« Er zeigte auf seine Schuhe.

»Schick. Wenn ich das gewusst hätte.« Rosalie seufzte. »Ein paar Sachen hätte ich auch gebrauchen können.«

»Beim nächsten Mal bringe ich dir was mit«, versprach Helmut grinsend. »Falls ich dann was abkriege. Man musste nämlich ordentlich seine Ellenbogen einsetzen. Ein Wachmann stand daneben und hat sich furchtbar aufgeregt über das Gerangel. ›Denen steht die Gier ins Gesicht geschrieben‹, hat er geschimpft.« Helmut verstellte die Stimme, um den Tonfall des Führers nachzuahmen. »›Undeutsch ist das! Wie können die deutschen Männer und Frauen an Strümpfe und Hemden denken, jetzt, in diesen Stunden, in denen sich das Geschick unserer Stadt, ja, unseres Vaterlandes entscheidet.‹« Er lachte respektlos auf, und auch Rosalie musste lächeln, obwohl ihr eigentlich gar nicht danach zumute war. »Aber der Alte hatte ja auch einen dicken Mantel und warme Schuhe an«, fuhr Helmut fort. »Dann kann man sich natürlich gut beschweren über die anderen, die nichts Vernünftiges mehr im Kleiderschrank haben.«

Rosalie holte eine Gießkanne vom Friedhofsbrunnen am Ende des Weges und goss Wasser über die frisch eingesetzten Pflanzen.

»Und du meinst wirklich, die Amis sind bald hier? Laut genug ist der Lärm von der Front ja …«

Helmut nickte. »Kann nicht mehr lange dauern, sagt mein Vater auch. Er ist heute früh zur Bank gegangen, um sein Erspartes vom Konto zu holen. Damit das nicht die Amis kriegen, sagt er. Stell dir vor, er hat fast zwei Stunden anstehen müssen, weil auf einmal alle Leute ihr Geld wollen. Und am Ende hat es eine richtige kleine Schlägerei gegeben, weil die Letzten Angst hatten, nichts mehr abzukriegen.«

»Wenigstens diese Probleme habe ich nicht«, stieß Rosalie mit einem kurzen bitteren Lachen hervor. »Mein ganzes Vermögen steckt in einer alten Hustenpastillendose. Und jetzt, wo die Weserhütte in Trümmern liegt, weiß ich überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll.«

»Du könntest bei uns auf dem Hof arbeiten. Bei uns gibt es immer was zu tun, vor allem jetzt, wo der Sommer kommt. Und ein Zimmerchen für dich finden wir auch.«

»Ich bin doch keine Stallmagd«, protestierte Rosalie. »Ich möchte nicht den ganzen Tag im Dreck arbeiten. Lieber in einem Büro, wo es aufgeräumt und ordentlich ist und die Männer Anzüge und Krawatte tragen.«

»Aber Stempel, Stifte und Papier kann man nicht essen!« Helmut lachte sie an. »Bei uns gibt’s immer was zu futtern. Man muss natürlich ein bisschen tricksen mit der Schlachterlaubnis und dem Ablieferungsschein und den ganzen dämlichen Vorschriften. Wäre ja schön blöd, jedes Huhn und jedes Pfund Kartoffeln den Behörden zu melden. Ich hab’s bis jetzt jedenfalls immer geschafft, die Kontrolleure reinzulegen.«

Für einen Moment hob Rosalie skeptisch eine Augenbraue.

»Sehen wir uns wieder?«, fragte Helmut. Er war aufgestanden, nachdem Rosalie das letzte Stiefmütterchen gegossen hatte, und klopfte sich Sand und Erdkrümel vom Hosenboden.

»Warum sollten wir?«

»Vielleicht kann ich ja von irgendwoher ein hübsches Haarband für dich besorgen. Oder ich bringe dir eine Dauerwurst von zu Hause mit. Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen was auf den Rippen gebrauchen.«

Rosalie betrachtete ihn zweifelnd. »Denk aber bloß nicht, dass du dafür einen Kuss von mir kriegst, oder sonst was in der Art.«

Er stand breitbeinig vor ihr und grinste. »Mal sehen.«

Damit wandte er sich ab und schlenderte auf dem schmalen Weg zwischen den Gräbern davon, die Hände in den Taschen seiner Joppe vergraben.

»Und wo finde ich dich?«, rief sie ihm nach.

Im Gehen drehte er sich noch einmal zu ihr um: »Auf dem Bredekamphof in Dehme.« Er winkte und verschwand hinter der Hecke.

3

Auf dem Rückweg zum Lazarett blieb Anne stehen. Von fern her war eine seltsam knarzende Stimme zu hören, die allmählich näher kam, begleitet von Motorengeräusch. Jemand sprach durch ein Megafon. Anfangs waren die Worte nicht zu verstehen, doch dann bog ein Lautsprecherwagen vor ihr in die Straße ein und je näher er kam, desto klarer wurde die Ansage, die sich unentwegt wiederholte.

»Einwohner von Bad Oeynhausen, bitte bewahren Sie Ruhe. Die Zivilbevölkerung wird aufgefordert, umgehend die Keller aufzusuchen. Ich wiederhole: Bitte bewahren Sie Ruhe und suchen Sie die Keller auf …«

Verzerrt und scheppernd hallte die Stimme durch die menschenleere Straße, schwoll direkt neben Anne zu einem lauten Dröhnen an und wurde wieder leiser, als der Wagen weiterfuhr. Schließlich war die Durchsage nur noch ein fernes Murmeln, vorbeigezogen wie ein Spuk.

Anne nahm das rasche Pochen ihres Herzens wahr. Was hatte das zu bedeuten? Fliegeralarm konnte es eigentlich nicht sein, der wurde doch immer durch Sirenen angekündigt. Oder funktionierten die etwa nicht mehr? War beim Vermittlungsversuch von Doktor Sennefeld bei den Amerikanern etwas schiefgegangen? Oder war das nur ein vorsorglicher Alarm für den Fall, dass sich die feindlichen Truppen vom Sturm auf die Stadt nicht abhalten ließen? Fest stand, sie musste sich augenblicklich in Sicherheit bringen. Sowohl der Weg zurück zum Margarethenhof als auch zum Lazarett erschien Anne in diesem Augenblick zu weit. Hastig bog sie in die nächste Querstraße ab, wo nur ein paar Schritte entfernt ihre Schwester und ihr Schwager mit den drei Kindern lebten. Durch das gekippte Wohnzimmerfenster der hübschen zweistöckigen Gründerzeitvilla hörte sie, wie jemand drinnen Klavier spielte. Einen flotten Boogie-Woogie, Anne kannte die Melodie nur zu gut, es war das Lieblingsstück ihrer Schwester. Das hieß, dass ihr Schwager Diethart nicht zu Hause war, denn er hasste diese »Urwaldmusik aus Amerika«, wie er alle Arten von Swing- und Jazz-Melodien abschätzig bezeichnete. Hatte Iris den Lautsprecherwagen etwa nicht gehört?

Anne schob das schmiedeeiserne Gartentor auf und durchquerte den Garten, in dem Tulpen und Osterglocken blühten, und im Kräuterbeet vor der Hausmauer keimten die ersten Saaten. Durch die rückwärtige Küchentür, die tagsüber meist unverriegelt war, damit die Kinder draußen spielen konnten, betrat Anne das Haus. Iris saß im Wohnzimmer am Piano, ihr schmaler Rücken in dem schlichten dunklen Hauskleid bewegte sich im Takt der Melodie, während ihr bald sechsjähriger Sohn Wolfgang neben ihr auf dem Teppich kniete und seinen Blechpanzer über den Boden rollen ließ. Die dreijährigen Zwillinge Hans und Renate lagen vermutlich oben in ihren Betten und machten ihren Mittagsschlaf, wie immer um diese Zeit.

Als sie eintrat, sah Wolfgang von seinem Spielzeug auf.

»Da ist ja Tante Anne!«

Augenblicklich unterbrach Iris das Klavierspiel und drehte sich zu ihrer Schwester um.

»Oh, Anne, sei gegrüßt! Du warst so leise, ich habe dich gar nicht kommen hören.« Sie lächelte verlegen und stand auf.

»Du warst ganz versunken in deinen Glenn-Miller-Swing.«

»Ja.« Iris klappte den Deckel über die Tastatur. »Du kennst mich doch. Bei diesem Stück vergesse ich alles um mich herum.«

»Hast du denn den Lautsprecher-Alarm draußen nicht gehört?«, rief Anne vorwurfsvoll. »Alle sollen in den Keller gehen. Ich war gerade auf dem Weg zurück ins Lazarett, als ich es gehört habe.«

»Ist Fliegeralarm, Mama? Wir müssen Hansi und Reni aufwecken.«

Wolfgang war aufgestanden, den Blechpanzer in der rechten Hand. Mit ängstlich aufgerissenen Augen sah er die beiden Schwestern an.

Doch Iris zuckte nur mit den Schultern. »Nein, Wolfi, heute gehen wir nicht in den Keller. Wir warten jetzt erst einmal ab. Es war sicher nur eine Vorwarnung. Wenn die richtige Sirene losgeht, können wir die beiden immer noch holen.« Ihr war plötzlich eine bleierne Müdigkeit anzusehen. Wie Millionen andere Menschen lebte auch Iris seit Monaten in ständiger Alarmbereitschaft. Kaum eine Nacht verging, in der sie nicht von gellenden Sirenen aus dem Schlaf gerissen wurde, in der sie nicht die Kinder nahm und sich mit ihnen und Diethart im Keller versteckte. Einmal, an Iris’ 25. Geburtstag vor ein paar Monaten, war Anne länger zu Besuch geblieben, als der Alarm losging. Bebend vor Angst hatten sie die Nacht unten zwischen den dicken kalten Mauern aneinandergekauert verbracht, die Zwillinge weinend, Wolfgang stumm vor Furcht. Mit bebenden Herzen hatten sie dem Motorendröhnen der Flugzeuge gelauscht, die hoch oben über die Stadt flogen, erst in die eine, dann in die andere Richtung. Aber ihnen war nichts passiert. Wo immer die feindlichen Bomber ihre tödliche Fracht abgeworfen hatten, das Kurviertel von Oeynhausen blieb unbeschadet.

Trotz aller Sorgen, Angst und Schlaflosigkeit versuchte Iris ihren Kindern gegenüber stets den Anschein zu erwecken, alles wäre nicht so schlimm. Mit einem Lächeln im Gesicht und einem munteren Kinderreim auf den Lippen schaffte sie es auch in größter Gefahr, die drei Kleinen zu beruhigen. Auch jetzt widmete sich Wolfgang wieder erleichtert seinem Spielzeug. Iris wirkte dabei so matt, als wären sämtliche Energievorräte ihres Körpers und ihres Geistes aufgebraucht.

»Du wirst recht haben«, sagte Anne. »Gewiss war es nur eine Vorsorgemaßnahme.«

»Hast du Zeit für eine Tasse Kaffee?« Iris versuchte ihrer Stimme die gewohnte Festigkeit zu geben. »Es ist noch etwas in der Thermoskanne.«

»Echter Kaffee?« Bei diesem Gedanken lief Anne das Wasser im Mund zusammen.

Iris nickte und ging in die Küche.

Nur zu gerne ließ sich Anne ablenken. Angesichts der warnenden Lautsprecherdurchsage würde niemand sie im Lazarett vermissen. Und eine Einladung zu einer Tasse Kaffee, die nicht aus so etwas Grässlichem wie gerösteten Eicheln oder Getreide gemacht war, konnte sie unmöglich ablehnen.

Während sie Tassen auf den Tisch stellte, kam Iris mit der Kanne und einem Teller voller Plätzchen aus der Küche zurück.

»Und guck, neulich hat Diethart tatsächlich ein paar Butterkekse aus einer Parteiversammlung mit nach Hause gebracht. Nimm dir welche!«

Anne griff sofort zu und steckte sich einen Keks in den Mund.

Manchmal war sie ein wenig neidisch auf ihre ältere Schwester. Dank der guten Position ihres Mannes war die Familie bisher ohne große Verluste und Entbehrungen durch den Krieg gekommen. Als Schriftleiter der hiesigen Tageszeitung, dem Ostwestfälischen Morgenblatt, war Diethart Krüger in Bad Oeynhausen unabkömmlich und es blieb ihm erspart, an der Front zu kämpfen und sein Leben und seine Gesundheit zu riskieren, wie es in diesen Jahren so viele andere Männer tun mussten. Als führendes Parteimitglied in der Stadt wusste er die Vorteile zu nutzen, die ihm seine Position einbrachte. So erhielt er beispielsweise regelmäßig Sonderzuteilungen von Tabak, Bohnenkaffee und weiteren Luxusgütern, während die meisten anderen Leute seit Beginn des Krieges zusehen mussten, wie sie mit ihren Lebensmittelkarten und den mageren Angeboten in den wenigen noch geöffneten Geschäften über die Runden kamen. Obwohl Diethart auch Anne und ihrer Mutter gelegentlich etwas zusteckte, mochte sie ihren Schwager nicht besonders. Er war ein glühender Anhänger des Führers. Noch immer. Nichts, was seit Hitlers Amtsantritt geschehen war, hatte ihn davon abbringen können, an die Ideen des Nationalsozialismus zu glauben. Dass Deutschland gerade dabei war, diesen selbst angezettelten grausamen Krieg zu verlieren, dass ganze Städte in Trümmern lagen und viele Millionen Menschen gestorben, verletzt oder vertrieben waren – das lag in seinen Augen einzig und allein daran, dass das Volk zu wenig Mumm an den Tag gelegt und nicht hart genug gekämpft hatte.

Er redete über nichts anderes. Wie oft hatte Anne hinter seinem Rücken die Augen verdreht, wenn er ihr und Iris vortrug, welchen Kommentar zur politischen Lage er für die nächste Ausgabe der Zeitung zu verfassen gedachte. Diethart erwartete keine Diskussionen. Anfangs hatte Anne ab und zu etwas angemerkt in den Gesprächen, aber auf jede Kritik hatte er wütend reagiert und ihr jeden Sachverstand in politischen Dingen abgesprochen, sodass sie inzwischen kaum noch zuhörte, um des lieben Familienfriedens willen. Iris hatte jeden Versuch, gegenüber ihrem Mann eine eigene Meinung zu äußern, schon lange aufgegeben. Sie nickte nur noch stumm, wenn er redete, ganz gleich, was für ein hasserfülltes Pamphlet er wieder vorbereitete. Ihr Leben war erfüllt von den Pflichten als Ehefrau und Mutter. Nur ab und zu, meist wenn Diethart nicht zu Hause war, gab sie sich dem Klavierspiel hin. Und Anne wusste, dass sie sich dann in eine Zeit träumte, die für immer vergangen war.

»Wenn wir Glück haben, wird es in Bad Oeynhausen bald keinen Krieg mehr geben«, sagte Anne, nachdem sie einen Schluck Kaffee getrunken hatte, und sah Iris aufmunternd an. »Jedenfalls sagt das Doktor Sennefeld. Stell dir vor, er verhandelt gerade mit den Amerikanern über eine kampflose Übergabe der Stadt! Ich hoffe, dass die Lautsprecherdurchsage nur eine Sicherheitsmaßnahme war, um die Bevölkerung auf die Kapitulation vorzubereiten. Wenn es klappt, wenn alles gut geht und die Amis darauf eingehen, dann …«

»Dann ist es vorbei?«, hauchte Iris und nahm Annes Hand. Ihre Finger waren trotz des Klavierspiels und der heißen Kaffeetasse eiskalt. »Dann brauchen wir endlich keine Angst mehr zu haben?«

»Ich hoffe es so sehr, Iris. In diesen Stunden entscheidet sich unser Schicksal. Wir müssen beten und die Daumen drücken, dass alles gut geht.«

Im Flur schnappte die Haustür auf, und nach ein paar raschen Schritten trat Diethart ins Zimmer, ein großer, attraktiver Mann mit weichen Gesichtszügen und an den Seiten kurz geschorenen rotblonden Haaren. Er wirkte gehetzt, eine Strähne hing ihm verschwitzt in die Stirn.

»Ah, wir haben Besuch«, rief er den Schwestern statt einer Begrüßung zu. Im Vorbeigehen warf er seinen Hut auf das Sofa und ließ sich am Tisch neben Iris auf einen Stuhl fallen. »Habt ihr es schon gehört? Das ist ungeheuerlich!« Er nahm ihre halb volle Kaffeetasse und trank sie in einem Schluck aus.

»Was denn?«, erkundigte sich Iris und goss ihm nach.

»Der Kampfkommandant soll heute Nacht aus Oeynhausen geflohen sein. Ob aus Feigheit oder auf Befehl hin, das weiß niemand. Angeblich werden wir kapitulieren. Jedenfalls geht dieses Gerücht seit dem Morgen um. Man will die Stadt kampflos an die Amerikaner übergeben. Es ist ein Skandal! Gestern hieß es noch, Bad Oeynhausen werde bis zum letzten Blutstropfen verteidigt. Und heute? Man weiß nicht mehr, was man denken soll.«

»Aber das wäre doch …« Iris und Anne wechselten einen Blick. »Dann würde es wenigstens keine Kämpfe in der Stadt geben«, sagte Iris. »Dann wären diese furchtbaren Fliegeralarme und diese ständige Angst endlich vorbei!«

»Es ist feige und undeutsch, die Flinte ins Korn zu werfen. Nach sechs Jahren hartem Kampf für das Vaterland darf man sich doch nicht so erniedrigen und Pflicht und Ehre vergessen!«

»Herrje, Diethart, es ist aus!« Anne vergaß alle Zurückhaltung. »Deutschland wird diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Im Lazarett redet man auch davon, dass Oeynhausen kapitulieren wird. Allein schon, um die vielen Verletzten nicht in Gefahr zu bringen.«

»Was weißt denn du schon davon?«, herrschte Diethart sie an.

»Mama!«, schrie Wolfgang, noch bevor Anne antworten konnte. »Jetzt ist der Krieg da. Ich kann schon den großen Panzer sehen.«

Schnell stellte Anne ihre Kaffeetasse ab und stürzte zu ihm. Iris und Diethart folgten ihr. Der Junge hatte einen Stuhl vor das Erkerfenster geschoben und war hinaufgeklettert, sodass er die Straße vor dem Haus weit überblicken konnte. Noch bevor Anne selbst hinaussehen konnte, hörte sie das Geräusch, ein anschwellendes Donnern und Rasseln von schweren Kettenfahrzeugen, die über Asphalt rollten. Sie riss die Gardine zur Seite und beugte sich vor, um besser sehen zu können. Tatsächlich. Vom Ende der Straße her näherte sich eine Militärkolonne. Selbst aus der Ferne waren die Stars-and-Stripes-Fähnchen zu erkennen, die an den Fahrzeugen flatterten, und ließen keinen Zweifel, dass es sich um Amerikaner handelte. Annes Herz setzte für einen Moment aus. Es war so weit.

»O Gott«, entfuhr es Iris, die atemlos neben ihr stand. »Sie sind da. Die Amis kommen.«

»Schießen die uns tot?«, fragte Wolfgang mit angsterfüllter Stimme.

»Ich weiß es nicht«, flüsterte Iris. »Ich weiß es wirklich nicht.« Sie schlang einen Arm um ihren Sohn und presste ihn an sich. Anne griff nach ihrer anderen Hand und drückte sie fest. Doch vor Aufregung brachte sie kein Wort über die Lippen. Diethart stand mit versteinerter Miene daneben. Schweigend beobachteten sie, wie die Militärkolonne näher kam.

Als der erste Wagen auf der Höhe des Hauses war, rief Anne: »Da, seht nur!« Ihre Stimme überschlug sich vor Aufregung. »Da, die weiße Fahne! Seht ihr den Mann auf dem ersten Fahrzeug? Er trägt einen Arztkittel, ist das nicht … Aber ja, es ist Doktor Sennefeld. Mein Gott, er hat es geschafft. Die Stadt hat sich ergeben!«

Tatsächlich saß der Arzt auf dem Kühler eines Panzerspähwagens, der in Schrittgeschwindigkeit am Fenster vorbeirollte. Er hatte das große Betttuch zwischen den hoch erhobenen Armen ausgebreitet wie eine weiße Flagge – zum Zeichen der Kapitulation. Ihm folgte eine Kolonne an Militärfahrzeugen, Panzer, teils mit aufgesessener Infanterie, Lastwagen, auf denen dicht an dicht schwer bewaffnete amerikanische Soldaten saßen, dazwischen kleinere Jeeps und Sanitätswagen, flankiert von Soldaten auf Motorrädern oder zu Fuß. Es war eine schier endlose martialische Prozession, ohrenbetäubend rasselten die schweren Panzerketten über den Asphalt. Auch an den Fenstern der gegenüberliegenden Häuser waren Gesichter zu sehen, die den Aufmarsch der amerikanischen Truppen mit bangem Blick beobachteten. Doch hinaus auf die Straße wagte sich niemand.

Mit zusammengepressten Lippen starrte Diethart nach draußen.

»Seht euch die Schmitts von gegenüber an«, stieß er mit einem Mal verächtlich hervor und wies mit einem Kopfnicken auf das Haus an der anderen Straßenseite, wo jemand aus einem Fenster im ersten Stock gerade ein Bettlaken nach draußen hängte. »Die hissen doch tatsächlich die weiße Fahne. So eine feige Nachbarschaft! Nie habe ich etwas dermaßen Beschämendes gesehen.«

»Aber Papa, sollen wir nicht besser auch ein Bettlaken raushängen?«, erkundigte sich Wolfgang vorsichtig. »Dann wissen die Amerikaner, dass sie keine Bombe auf unser Haus werfen dürfen.«

»Nein, mein Sohn. Wir sind stolze Deutsche und nicht so unterwürfig wie die Schmitts. Was immer der Feind vorhat, bei so einer Geschmacklosigkeit machen wir nicht mit.«

»Aber wenn die Amerikaner dann auf uns schießen?«, rief Wolfgang mit Tränen in den Augen.

»Keine Sorge«, sagte Anne. »Die schießen nicht, Wolfi. Die wissen, dass wir uns ergeben haben.«

Aber ganz sicher war sie sich nicht. Was, wenn sich irgendwo Wehrmachtssoldaten verschanzt hatten und die US-Kolonne aus dem Hinterhalt angriffen? Darauf würden die Amerikaner ganz sicher mit ihren Waffen reagieren. Anne stockte der Atem. Einer der Militärwagen machte auf der Straße direkt vor dem Haus halt. Sechs amerikanische Soldaten sprangen herunter, ihre Maschinenpistolen über die Schulter gehängt, Pistole und Messer am Koppel. Sie teilten sich auf und klingelten paarweise an den Türen der gegenüberliegenden Häuser. Sobald ihnen geöffnet wurde, traten sie ein.

Als zwei der Soldaten auf sein Haus zukamen, geriet Diethart plötzlich in Bewegung. Mit einem Ruck zog der die Gardine wieder vors Fenster.

»Schluss mit dem Theater«, sagte er.

Annes Blick fiel auf die Parteiabzeichen, die am Revers seiner Anzugjacke steckten, dann auf das Führerporträt, das in Eichenholz gerahmt über dem dunklen Mahagonibuffet an der Wohnzimmerwand hing, geschmückt von einem kleinen Hakenkreuzwimpel und Dietharts Dienstauszeichnung in Silber am blauen Band.

»Vielleicht solltet ihr das besser abnehmen, bevor die Soldaten hereinkommen«, sagte sie zögernd. »Ich könnte mir vorstellen, dass die Amis so etwas nicht so gerne sehen …«

»Der Führer bleibt, wo er ist!«, bellte Diethart. In diesem Moment klingelte es an der Tür. Gleichzeitig schlug jemand mit der Faust gegen das Holz.

»Open the door!«, rief eine Männerstimme von draußen. »Öffnen Sie die Tür!«

4

Rosalie stand in dem Mansardenzimmer, in dem sie seit dem Tod ihrer Mutter und ihres Bruders allein lebte, und lehnte am Fenster. Mit angehaltenem Atem beobachtete sie, was unten im Hof des Nachbarhauses vor sich ging. Vier amerikanische Soldaten standen da, die Gewehre schussbereit in den Händen. Ihre Waffen waren auf die sechs Menschen vor ihnen gerichtet, die mit dem Rücken an der Hausmauer lehnten. Selbst auf die Entfernung konnte Rosalie die Angst in den Gesichtern der Familie sehen, Mutter, Großvater und vier Kinder. Kreidebleich und mit weit aufgerissenen Augen starrten die sechs auf die bewaffneten Besatzer.

»Soldat? Soldat? German soldier?«, schrie der eine Amerikaner immer wieder, ein bulliger Kerl, der seine Kameraden um eine ganze Kopflänge überragte. »Are you hiding a soldier in the house? Any weapons? Guns? If you don’t answer I shoot … Ich schieße tot.«

Zum Beweis, wie ernst es ihm mit der Drohung war, feuerte er wenige Meter über den Köpfen der Menschen einen Schuss in die Hauswand ab. Ziegel splitterten, und es krachte so laut, dass selbst Rosalie in ihrem Zimmer zusammenzuckte.

Unten kreischten die Kinder auf, das kleinste schmiegte sich ängstlich an den Rock der Mutter, die das Mädchen stumm vor Entsetzen an sich drückte. Der alte Mann stand aufrecht, doch ihm war anzusehen, welche Mühe ihn das kostete. Der älteste Sohn, von dem Rosalie wusste, dass er kürzlich zwölf geworden war, erhob schließlich die Stimme. Stockend und in hörbarer Panik antwortete der dem Soldaten: »Wir sprechen kein Englisch, Mister. Wie sprechen nur Deutsch. Bitte nicht schießen.«

Der Soldat richtete seine Waffe auf die verängstigten Menschen. »Bitte nicht schießen«, flehte der Junge erneut und versuchte es dann in brüchigem Englisch: »Please no, Mister.«

Rosalie riss das Fenster auf.

»Es sind keine Soldaten im Haus!«, schrie sie in den Hof hinunter. »The people can not speak English, Sir. No soldier in Haus. No guns. It is only a family. Father is dead in war. No soldiers here. You can see. All are friendly … all want peace …«

Der Soldat, der geschossen hatte, drehte sich um und sah zu Rosalie hinauf, deren Herz jetzt wie eine Dampframme hämmerte. Schweigend richtete der Amerikaner den Lauf des Gewehrs auf sie.

Rosalie hob zitternd die Hände. »No, please no, Sir, all are peaceful, no guns, no soldiers in the house«, sagte sie noch einmal.

Seit sie vor sechs Jahren von der Schule gegangen war, hatte sie kein Englisch mehr gesprochen. Die Worte klangen fremd in ihrem Mund, und sie war sich nicht sicher, ob sie die richtigen Vokabeln gewählt hatte. Aber offenbar konnte sie sich verständlich machen. Der Soldat ließ das Gewehr sinken. Er nickte schließlich und murmelte den Leuten im Hof etwas zu, das Rosalie nicht verstand. Dann gab er seinen Kameraden mit einer Geste die Anweisung weiterzugehen, und die vier marschierten ab. Auch als die Soldaten den Hof verlassen hatten, blieb die Familie mit dem Rücken an der Mauer stehen, als zweifelte sie noch daran, dass die Bedrohung vorüber war. Erst nach einer Weile wagten sie, sich zu bewegen. Bevor sie zurück ins Haus gingen, sah die Frau zu Rosalie hinauf. Mit noch immer bleichem Gesicht faltete sie die Hände zu einem stummen Dank. Rosalie winkte der Nachbarin zu und schloss das Fenster.

Ihr Herz klopfte noch immer zum Zerspringen, als sie sich auf die Bettkante fallen ließ. Nun waren sie also da, die Amerikaner. Der Moment, vor dem sie sich so lange gefürchtet und den sie doch auch irgendwie herbeigesehnt hatte, war gekommen. War das jetzt noch Krieg oder schon Frieden? Nichts von beidem, überlegte Rosalie, sondern etwas Unbestimmtes dazwischen. Das alte Leben war zerschlagen, aber das neue hatte noch nicht angefangen. Eine Zeit des Vakuums, die Stunde Null. Was würde die Zukunft bringen?

Noch immer klang der Schuss in ihren Ohren. Es konnte nicht lange dauern, bis die Soldaten auch zu ihrem Haus kamen. Und dann? Hoffentlich sahen die Amerikaner das weiße Bettlaken, das ihre Zimmerwirtin, Frau Heinrich, vorhin an der Straßenseite in einen Fensterflügel geklemmt und hinausgehängt hatte, zum Zeichen, dass sich die Menschen in diesem Haus ergeben hatten. Sie hörte ein Geräusch unten an der Haustür. Jemand klopfte von außen energisch dagegen, dann hastige Schritte im Flur und der Türriegel wurde zur Seite geschoben.

»Fräulein Rosalie!« Die Stimme der Zimmerwirtin klang schrill vor Angst. »Kommen Sie bloß schnell her! Hier sind zwei Soldaten. Amerikaner. Und sie sind bewaffnet. Schnell! Sie müssen mit den Männern reden. Ich kann doch kein Wort Englisch.«

Von unten waren jetzt Männerstimmen zu hören und dann das Poltern schwerer Stiefel im Haus.

Als Rosalie die Treppe hinunterkam, standen zwei bewaffnete Soldaten mit unbewegter Miene im Flur. Es waren kräftige Gestalten, groß und breitschultrig, doch der Mann, der vorhin im Hof die Waffe auf sie gerichtet hatte, war nicht dabei, wie sie erleichtert feststellte. Der eine Soldat war blond und rotgesichtig, der andere von so dunkler Hautfarbe, wie es Rosalie noch nie gesehen hatte, und sie erschrak ein wenig über die unerwartete Begegnung mit einem so fremd aussehenden Menschen. Doch sie versuchte, sich ihre Verunsicherung nicht anmerken zu lassen.

»Good afternoon«, brachte sie in ihrem schlechten Schulenglisch heraus. »How can we help you?«

»Waffen in Haus? Soldaten?«, fragte der Blonde grußlos und in einigermaßen verständlichem Deutsch. Er wirkte nicht besonders freundlich, aber bei Weitem nicht so bedrohlich wie der bullige Amerikaner, der im Hof gerade die Nachbarn eingeschüchtert hatte. Rosalie war trotzdem aufgeregt.

»Nein, Sir, wir sind unbewaffnet, und es leben nur Frauen hier im Haus. Wir haben weiße Bettlaken aus dem Fenster gehängt, damit Sie sehen, dass wir uns ergeben.«

Der dunkelhäutige Amerikaner nickte. »This is a housesearch«, sagte er. »Das ist ein Durchsuchung von Haus. Wir müssen ansehen alle Zimmer. That’s an order.«

Ohne eine Antwort abzuwarten, schob der Blonde Rosalie und die Zimmerwirtin zur Seite, und die beiden Soldaten betraten die Wohnung.

»Was machen die mit uns?«, flüsterte Frau Heinrich ängstlich, die Hände in ihre geblümte Schütze gekrallt, als könne ihr das Halt geben. Sie zitterte am ganzen Körper, so sehr, dass selbst die kleinen grauen Löckchen auf ihrem Kopf in Bewegung gerieten. »Wir sind zwei wehrlose Frauen. Ist es überhaupt erlaubt, dass diese fremden Männer einfach so zu uns hereinkommen?«

»Vermutlich«, entgegnete Rosalie leise. »Sie haben wohl den Krieg gewonnen, ich denke nicht, dass wir ihnen irgendetwas verbieten können.«