Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

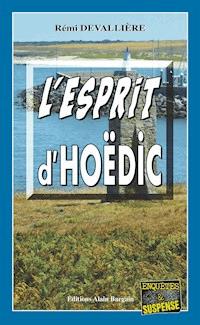

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Une enquête du Commissaire Anconi

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Juillet 1987 : la chaleur inonde les pinèdes de Saint-Brevin, la saison touristique bat son plein quand le corps sans vie d’une femme est découvert dans le placard d’une villa inoccupée, un billet accusateur dans son sac. Tandis que des bidons de cocaïne s’échouent sur les plages, occupant la police de Saint-Nazaire, le commissaire Anconi reçoit un appel téléphonique menaçant de Carlos Rodrigues, un malfrat qu’il a envoyé en prison dix ans auparavant. Pour comble, voilà Anconi accusé du meurtre par la gendarmerie de Saint-Brevin et placé en garde à vue ! Heureusement, son épouse Hilda va le seconder, non sans frayeur. Du rififi bien inhabituel dans cette paisible station familiale…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Médecin hospitalier,

Rémi Devallière a soigné les maux les plus graves ; désormais en retraite à Pornichet, il écrit, avec passion, se plaisant à choisir les mots les plus appropriés pour ses histoires. Nouer des intrigues n’est-il pas le pendant d’une démarche médicale bien conduite ? Si les instruments de l’exercice en sont différents, le plaisir de parvenir à un résultat satisfaisant est bien le même. Et obtenir les aveux du coupable ne relève-t-il pas du même défi que poser un bon diagnostic ?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À la mémoire de mon père, qui nous a quittés au cours de l’écriture de ce roman.

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

REMERCIEMENTS

À Nicole, ma première lectrice et correctrice, pour sa patience et son investissement.

À Christophe et ses parents pour leur précieuse documentation.

Aux membres de l’association Les Amis de Saint-Brevin, grâce à qui le commissaire Anconi a pu trouver les cabines téléphoniques de Saint-Brevin.

Aux Tontons pour leur relecture attentive.

I UNE SURPRISE DÉSAGRÉABLE

Martine Plantin exerçait le métier de femme de ménage. Elle commençait toujours à travailler de très bonne heure le matin. L’été, surtout, elle profitait de la fraîcheur de l’aube. Ce jour-là, sur son VéloSoleX, la tête couverte d’un fichu, elle parcourait la longue et rectiligne avenue de Mindin. Seul le grésillement régulier du petit moteur meublait l’artère déserte. Elle sentait bien que ce 5 juillet serait chaud. « Du reste, comme depuis le début du mois » pensa-t-elle.

Elle bifurqua vers la mer, chercha le numéro de la maison où elle avait accepté de venir faire le ménage, un dimanche. « La villa est inhabitée, l’avait prévenue la responsable de “l’agence des Oyats” qui l’employait. Les importants travaux réalisés ont pris du retard, la remise des clefs est prévue lundi. Je vous suis vraiment reconnaissante, Martine, de venir en dernière minute, un jour de repos qui plus est. Vous me rendez un immense service. »

À travers les grands pins maritimes, elle devinait la mer sous un ciel que l’aube pâlissait. Une imposante maison de pierres profilait son étroite tour à créneaux devant la plage. Martine découvrit, avenue de la Duchesse-Anne, la bâtisse qu’elle cherchait derrière une haie de cyprès dégarnis : Les Boucauds. Une jolie construction basse au toit de tuiles asymétrique, prolongée par une véranda de bois. Ses ouvertures arrondies soulignées par une rangée de briques étaient masquées par des volets fraîchement repeints d’un bleu limpide. La façade d’un blanc immaculé témoignait aussi d’un ravalement récent.

Elle stoppa son Solex, l’installa sur sa fourche qui s’enfonça légèrement dans le sable. Elle extirpa un trousseau de sa sacoche et introduisit la clef dans le portail de bois.

« Tiens ! La serrure n’est pas verrouillée. »

Étonnée, elle poussa le battant, pénétra dans l’espace sablonneux entourant la construction. Quelques herbes chétives végétaient de-ci de-là, sous un épais mimosa. Autrefois, un massif devait orner le terrain devant la véranda. Il n’en subsistait qu’un cercle de pierres et de coquilles Saint-Jacques retournées. Comme le lui avait expliqué la directrice de l’agence, elle gagna l’arrière de la villa pour chercher une petite porte. « Vous entrerez par cette issue qui donne accès à une sorte de buanderie. »

« Tiens ! Elle n’est pas verrouillée non plus ! »

Madame Plantin hésita. « Les ouvriers ont-ils oublié de fermer ? Plusieurs corps d’artisans se sont sans doute succédé, chacun croyant que l’autre devait encore intervenir ? » L’agence avait évoqué un changement de propriétaire.

Dans son métier, elle avait croisé bien des personnages : les trop gentils qui l’empêchaient de travailler par leur bavardage incessant, les méprisants qui ne lui adressaient jamais la parole. Les pires étaient les acariâtres exigeants jamais satisfaits. « Que de gens pénibles ! Au moins, ici j’aurai la paix ! »

Elle pénétra dans une pièce sombre. Une forte odeur de peinture fraîche la saisit. Elle tâtonna à la recherche d’un interrupteur, buta contre une forme dure qui lui parut être un meuble bas. Elle sursauta, lâcha un petit cri de frayeur et déclencha la chute en cascade d’objets divers qui roulèrent devant elle. Les bruits ne semblaient plus finir. Instinctivement elle se retourna, par peur de voir surgir quelqu’un. Elle attendit une minute. Personne.

Ses yeux s’habituèrent à l’obscurité de sorte qu’elle put découvrir une lucarne protégée par un volet qui laissait filtrer un mince rai de lumière. Elle le poussa. Elle se trouvait dans un débarras très encombré. On avait déposé là des meubles, des étagères bancales, quantité de cartons empilés, de la vaisselle entassée, des balais usagés et un réfrigérateur hors d’âge. Dans un coin, un évier rempli de pots de peinture. À terre, de vieux tuyaux de cuivre coudés dont elle avait provoqué la chute.

Elle traversa précautionneusement le local et aperçut le compteur électrique. Clic ! La lumière jaillit enfin.

Un peu rassurée, elle gagna une porte. Passée la cuisine qui venait manifestement d’être entièrement refaite, elle entra dans la salle à manger. La pièce parquetée en bâton rompu était vide de tout mobilier. Une cheminée en briques occupait un angle. Elle ouvrit les fenêtres, puis les volets, surtout pour échapper aux odeurs lancinantes des peintures. Dans la véranda subsistait un salon en rotin, deux fauteuils et une banquette entourant une table basse à trois pieds. Sur un des sièges, un coussin avachi paraissait attendre son occupant habituel. « Ils ne l’ont même pas vidée complètement, cette maison. »

Elle compléta sa visite d’un coup d’œil rapide aux deux chambres et à la salle de bains qui donnaient vers l’arrière. « Je terminerai par-là » se dit-elle.

Dans la cuisine, un réduit accueillait le chauffe-eau, elle y dénicha tout le matériel de ménage, aspirateur, seaux, balai-brosse et un flacon de M. Propre. Fort heureusement l’eau n’avait pas été coupée, bien que seule la froide se trouvât disponible.

Elle passa trois heures à balayer, frotter, récurer, essuyer. Elle pesta contre les peintres qui avaient omis de nettoyer des gouttes maintenant bien collées sur le sol, ici et là.

Elle sortit ensuite par le jardin, gagna son Solex et s’empara de la bouteille d’eau qu’elle gardait dans une sacoche. Il n’était que 9 heures du matin, déjà le soleil tapait dur.

Elle aimait ces senteurs de pinède que la chaleur exacerbait. Elle but abondamment, croqua quelques galettes Saint-Michel, s’assit sur une chaise abandonnée. Il lui restait les chambres et la salle de bains à faire. Elle commença par celle-ci. Le carrelage mural s’ornait à mi-hauteur d’une frise évoquant l’océan : des étoiles de mer partageaient le bandeau avec des voiliers aux formes naïves. Les résidus de plâtre et de colle témoignaient d’une transformation récente. « Une cabine de douche toute neuve a probablement remplacé une de ces baignoires aux pieds en pattes de lion », pensa Martine, qui avait une solide expérience.

Les deux chambres n’avaient pas fait l’objet de travaux. Dans la petite, elle remit le lit et les tables de nuit en place et frotta le sol et les chambranles des portes.

Dans la plus grande régnait une mauvaise odeur. Madame Plantin écarta largement les battants de la fenêtre, soupçonnant l’existence de résidus alimentaires laissés par les équipes d’artisans. Rien sous le couchage. Elle ouvrit le placard.

Elle poussa un cri suraigu, chancela. Un nuage de mouches s’échappa, une puanteur putride la submergea.

— Râââ ! Quelle horreur ! Pas Dieu possible !

Elle claqua vivement la porte de toutes ses forces, courut hors de la maison, son chiffon sur le nez, envahie par une irrépressible nausée.

— Pouah !

Dans le jardin, pliée en deux, elle ne put éviter un vomissement incoercible qui lui déchira l’œsophage.

Martine venait de découvrir le corps d’une femme, recroquevillé dans ce fichu placard ! À peine l’avait-elle entrevu.

Tremblante, elle regarda éperdument autour d’elle. La rue restait silencieuse et déserte, bien entendu. « Cette chaleur, sans doute. Et puis nous sommes dimanche ! Je parie qu’ils piétinent tous au marché ! Et moi, comme une gourde, il faut que je joue les figurantes dans un film d’épouvante ! » Madame Plantin parlait toute seule, horrifiée par ce qu’elle venait de découvrir. Une femme assez jeune, lui avait-il semblé, d’après la robe rouge à paillettes.

Elle quitta précipitamment Les Boucauds, pédala frénétiquement pour démarrer son engin, tourna avenue de Beauval, sans un regard pour les villas blanches et tranquilles qui faisaient face à la mer, à l’ombre des grands pins maritimes. Elle perdit son fichu sans s’en rendre compte. Dans sa hâte, elle avait également oublié son sac dans la maison ! Une famille de vacanciers, haveneau à l’épaule, laissa prudemment passer cette femme échevelée qui agitait frénétiquement ses jambes sur son Solex. Elle quitta le bord de mer, gagna l’avenue Maréchal-Foch. Pédalant follement, elle refusa une priorité place du Maréchal-Leclerc et faillit emboutir une R16 qui piqua du nez dans un crissement de pneus. Son chauffeur brandit le bras par la portière, jura en levant le poing. Seuls quelques passants entendirent une réflexion désobligeante dépeignant « la conduite des femmes ».

Indifférente, Martine Plantin disparut dans l’avenue Georges-Clemenceau et redoubla d’efforts. Les propriétés se succédaient, par endroits leurs feuillages débordant au-dessus de la chaussée lui procuraient un instant de fraîcheur. Elle souffla un peu lorsqu’elle aperçut la silhouette en béton de la chapelle Saint-Louis, un édifice moderne qui ne lui avait jamais plu. Quelques tours de pédale et elle reconnut la gendarmerie, un bâtiment dont les formes ressemblaient davantage à un gros chalet suisse qu’à une caserne abritant la maréchaussée.

Elle engagea son Solex dans la cour et coupa les gaz. Elle le percha sur sa fourche au bas de l’élégant escalier en rotonde qui menait au balcon de l’entrée. Le vélomoteur laissait échapper des volutes de fumée noire autour de son petit cylindre accroché à sa roue avant.

Elle grimpa les marches, pénétra en trombe dans le local.

— Monsieur l’agent ! Il faut venir tout de suite ! clama-t-elle tout essoufflée.

— Bonjour, Madame. Brigadier Duvilly, répondit calmement le gendarme qui en avait vu d’autres. Que vous arrive-t-il ?

— C’est horrible ! Un cada… un cadavre !

— Comment cela ? Asseyez-vous. Expliquez-moi.

Martine Plantin resta debout, exposa sa matinée en hoquetant et gesticulant, mélangeant les travaux réalisés dans la villa, la saleté laissée par les entreprises de rénovation, la peine qu’elle s’était donnée pour récurer la maison. Le brigadier, incrédule, se demanda si sa visiteuse conservait toute sa tête.

— Vous évoquiez un cadavre…

— Je me tue à vous le dire ! Dans le placard ! Le pla-card !

— Votre nom, Madame. Avez-vous des papiers avec vous ?

Elle les avait oubliés dans la villa Les Boucauds.

Le gendarme soupçonna cette femme de s’être échappée de la maison départementale de Mindin. Il l’examinait par en dessous, se demandant comment s’en débarrasser.

— Je sens bien que vous ne me prenez pas au sérieux. J’ai vu une morte dans une des chambres de cette villa. Venez constater si vous ne me croyez pas, au lieu de me considérer comme une demeurée.

Duvilly, perplexe, décrocha son téléphone.

— Allô, Major ? Désolé de vous déranger, j’ai présentement devant moi une citoyenne qui prétend avoir découvert un cadavre.

— …

— Dans un placard.

— …

Le brigadier écarta le combiné, se tourna vers sa visiteuse :

— C’est à quelle adresse, votre… votre affaire ?

Soudain plus attentif, il répétait à l’évidence la question de son supérieur.

— Ah ! Enfin ! lui reprocha-t-elle. Villa Les Boucauds, avenue de la Duchesse-Anne. Allez-vous vous décider à me croire ?

La voix du major résonnait dans l’appareil, bien perceptible à distance.

— Dites-lui donc que je m’appelle Plantin. Martine Plantin, tonna-t-elle pour être certaine d’être entendue à distance. J’habite au 12 avenue de Cor-sept, je paie mes impôts, je vote à chaque élection et je ne sors pas de l’asile ! C’est trop fort, à la fin !

Elle se relevait lentement de l’effroi de sa découverte, pour tomber dans une colère non moins vive.

— Je vous crois, Madame. Sachez que nous sommes parfois l’objet de canulars, notre devoir est de…

Le combiné vibra sous l’éclat de voix du chef. Un ordre bref, voire une remontrance. Un claquement sec marqua la fin de la conversation. Les yeux arrondis par la déconvenue, il quitta son guichet, enfila sa veste d’uniforme.

— Allons voir ce… cette… voulez-vous bien m’accompagner et me montrer ?

Sur le perron, il désigna une 4L bleue, l’invita à monter.

— Mais ! Mon Solex !

— Je vous ramènerai ici, Madame.

— Taratata ! Et si on me le volait ?

Le brigadier Duvilly dut se résoudre à suivre à petite vitesse le vélomoteur jusqu’à l’avenue de la Duchesse-Anne.

— Pas question que je rentre ! Vous pouvez y aller, c’est dans la grande chambre. Passez par-derrière, ce n’est pas fermé. Ramenez-moi mon sac et ne salissez pas tout !

L’agent sortit quelques minutes plus tard, furibard.

— Vous vous moquez de nous ! Il n’y a pas de cadavre, ici !

— Ce n’est pas possible. Je vous assure ! Je n’ai pas rêvé. Dans le placard de la grande chambre. L’odeur ne vous a pas frappé ?

— Non. Rien. Vous lisez trop de romans policiers. La chaleur vous a tapé sur la tête.

Il s’engouffra sans mot dire dans la petite Renault, manipula fébrilement le Motorola du bord.

— Fausse alerte, Major. Je rentre. Je prends une déposition, à tout hasard ?

L’appareil crachota la réponse :

— As-tu décelé quelque chose de suspect ?

— Aucun corps sans vie à l’adresse indiquée.

— Des traces de sang ?

— Non. Mais la plaignante était venue pour faire le ménage, alors…

— Ah ! Bon. Le règlement, Duvilly, le règlement. Établissez un rapport. Exécution !

— Affirmatif, mon Major.

Se tournant vers Martine Plantin, c’est avec l’assurance de l’uniforme qu’il lui imposa de repasser par la gendarmerie.

La 4L bleue dut suivre le Solex dans la touffeur de midi.

Le major les attendait, raide et soupçonneux. Il prit les choses en main, s’appliquant à tout noter. Martine fut obligée de répéter sa matinée, sa découverte.

— Qui est le propriétaire de cette baraque ? demanda-t-il.

— Je l’ignore. Interrogez l’agence des Oyats qui m’a envoyée là-bas pour le ménage. Vous me prenez pour une folle, mais je sais bien ce que j’ai vu ! ajouta-t-elle.

— Personne ne pense cela, Madame, assura le plus galonné.

— En tout cas, je ne retournerai pas dans cette maison. Dame non !

— C’est la première fois que vous y veniez ?

— La première et la dernière, si vous voulez “aller par-là”*.

— Le cadavre, dans le placard, un homme ou une femme ?

— Une femme, jeune, avec une robe de cocotte.

— Pourquoi dites-vous cela ?

— Un lamé rouge à paillettes, vous croyez que l’on porte cela au bureau ?

— Avez-vous reconnu la… la victime ?

Martine ricana.

— Vous imaginez vraiment que j’ai pris le temps de détailler son minois ? Cette puanteur ! J’ai repoussé la porte du placard et je suis allée vomir dehors. Ensuite j’ai couru jusqu’ici.

Le brigadier transpirait abondamment pendant l’interrogatoire de son chef.

— Duvilly, as-tu remarqué une… une odeur, comme le décrit cette femme ?

— Cela sentait fort, en effet, comme ces bombes Air Wick® à la lavande que l’on pulvérise. Du fait que Madame venait de tout nettoyer, j’ai cru…

Le major fronça les sourcils, s’adressa à Martine Plantin :

— Vous pouvez rentrer chez vous. Laissez-nous vos coordonnées, il se peut que nous ayons besoin de vous. Vous travaillez pour l’agence des Oyats, n’est-ce pas, ai-je retenu ?

— Je vous assure que je n’ai pas fumé ces saloperies qui empestent et vous tournent la cervelle.

Martine put enfin reprendre son Solex et rentrer chez elle, partagée entre la colère et un grand reste de frayeur. Elle parlait encore toute seule lorsqu’elle ouvrit la porte du garage de son petit pavillon, face à un blockhaus couvert de lierre. Elle remisa son vélomoteur et s’enferma à double tour.

Une demi-heure plus tard, un fourgon bleu de la gendarmerie de Saint-Brevin stationnait sous un soleil de plomb devant la villa Les Boucauds, avenue de la Duchesse-Anne.

La machine policière se mettait en route, major en tête.

En fin d’après-midi, le commissaire Anconi de la PJ de Paris recevait un appel téléphonique. La sonnerie le tira d’une somnolence liée autant au désœuvrement qu’à l’atmosphère étouffante de la capitale.

— Monsieur le commissaire ? Schultz…

— Ah ! c’est toi, Petit. Tu dois crever de chaleur, en bas.

Anconi avait reconnu l’accent alsacien du brigadier.

— On vous demande. Un commandant de gendarmerie. Dois-je vous le passer ou, hopla, je dis que vous êtes occupé ?

Schultz protégeait son supérieur auquel il vouait une admiration presque excessive. Les rapports police-gendarmerie restaient tendus en 1987. Le bruit circulait que le chef de l’État venait de charger un magistrat d’une mission visant à définir les rôles respectifs des deux institutions. Chacun campait sur ses positions en attendant les conclusions du rapport. Avec bonhomie, Anconi n’entretenait aucune illusion quant au résultat de ce type de démarche. Du reste, il s’intéressait plus à la qualité des hommes qu’aux textes et recommandations.

Il sourit à la proposition de Schultz, mais accepta la communication.

— Allô ? Commissaire Anconi.

— Bonjour, Monsieur le commissaire. Major Javert, brigade de gendarmerie de Saint-Brevin-les-Pins.

— Bonjour, Major. Que puis-je pour vous ?

— Une pénible affaire.

— Je vous écoute. Auparavant, d’où m’appelez-vous ? Saint-quoi ?

— Saint-Brevin-les-Pins, arrondissement de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique.

Anconi reconnut bien là le souci de précision de la corporation. Le ton lui parut cependant un tantinet condescendant.

— Je vois, je vois, acquiesça le commissaire qui connaissait la région pour y avoir séjourné récemment, mais ne s’en ouvrit pas. Bonne Mère, exposez-moi l’objet de votre appel.

Pourquoi se trouvait-il déjà sur ses gardes ?

— Voilà. Je préfère être franc, vous êtes impliqué dans une affaire de meurtre.

— Fatche ! Rien que cela ?

Anconi attrapa sa boîte de cachous, la secoua. Il abusait de ces petites pépites noires qui lui calmaient les nerfs, même si elles lui procuraient parfois un mauvais goût dans la bouche en fin de journée.

— Je suis sérieux, insista son interlocuteur, dont on devinait dans le ton une pointe d’irritation.

Sans laisser au commissaire la possibilité de se dérober, il conta la mésaventure de Martine Plantin, le matin même, dans la villa Les Boucauds, avenue de la Duchesse-Anne, dans sa commune. Anconi tenta de l’interrompre, en vain. Le chef de brigade évoqua la découverte d’un corps sans vie par une femme de ménage qui…

— Pardonnez-moi, Major, vous êtes au 36 quai des Orfèvres. Vous êtes certain de ne pas vous tromper de correspondant ?

— Ne le prenez pas sur ce ton, Commissaire. Laissez-moi terminer.

Anconi croqua deux cachous, se leva et se campa devant sa fenêtre, en déroulant le fil du téléphone.

— Au moment de notre intervention, pourtant rapide, le corps de la femme s’était volatilisé.

— Tè pardi. C’est fréquent.

— Ne vous gaussez pas, Commissaire. Nous connaissons notre métier. Dans le fond du placard où le cadavre avait été déposé, nous avons découvert une minuscule pochette, de celles que les femmes portent en soirée.

Anconi préféra attendre, intrigué. Que pouvait lui vouloir un gendarme de Saint-Brevin ?

— Vous possédez donc son identité ?

— Non. Le sac ne contenait qu’un tube de rouge à lèvres et un vaporisateur de parfum Opium. Mais j’ai de bonnes raisons de croire qu’elle ne vous est pas inconnue. En effet, nous avons trouvé dans son petit sac un billet manuscrit qu’elle n’a pas eu le temps de terminer.

— Vaï !

— Je ne tourne pas autour du pot. Je vous lis le message. Bien qu’il soit très bref, vous comprendrez très certainement : « Le commissaire Anconi m’a t… » et juste au-dessous le nom de « Carlos ».

— C’est tout ? questionna Anconi.

— Pas tout à fait. Un simple nom, comme une signature griffonnée sous le texte, de travers, sans doute à la hâte : « Nina. » Connaissez-vous quelqu’un de ce nom ?

— Tè, comme ça, à brûle-pourpoint, non…

— Pourtant elle semble bien vous désigner. Et ce Carlos, qui complète ce mot ébauché ? J’ai pensé au terroriste.

Le commissaire avait eu le temps de rassembler ses souvenirs.

— À ma connaissance, le Carlos Ramires Sanchez que vous évoquez est réfugié à Damas, en Syrie. Par contre, j’en ai connu un autre de Carlos, un càcou sans envergure, je crois. Un vol à main armée qui avait mal tourné. Je ne me rappelle plus les détails.

— Ah ! Voyez, nous progressons. Un lien avec Nina ?

— Sa copine du moment, je présume.

La voix du gendarme se fit facétieuse.

— Dans ce billet retrouvé, elle s’adresse à lui en vous accusant…

— Que nenni ! Vous interprétez à votre aise ! Pourquoi pas « Le commissaire Anconi m’a tirée d’affaire » au lieu de « m’a tuée » ?

La conversation commençait à sérieusement irriter le commissaire.

— Je suppose que vous souhaitez accéder à nos archives, proposa-t-il pourtant calmement. Laissez-moi faire des recherches et je vous contacte.

— J’apprécie votre collaboration, mais cela ne va pas suffire.

Tout à trac, le major Javert demanda de rencontrer au plus tôt son homologue du “36”. Ce dernier accepta bien volontiers de recevoir un collègue pour lui permettre de consulter le dossier Carlos Rodrigues. Le dialogue s’envenima lorsque le gendarme exigea qu’Anconi se rende au plus vite à Saint-Brevin.

— Vous plaisantez, je pense ?

— Je possédais suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête pour flagrant délit et saisir le procureur. Celui-ci vous connaissait et vous savait appartenir à la PJ de Paris, cela a facilité mes recherches. Il est évident que cette Nina a été assassinée, même si son cadavre a été déplacé à la suite du passage de la femme de ménage. Le témoignage de celle-ci, le billet qui vous implique sont clairs…

— C’est vous qui le dites !

— … du reste, vous admettez connaître ce Carlos cité par la victime. En tout premier lieu, je vous suggère de me communiquer au plus vite l’identité de cette Nina dont le nom figure très certainement dans vos dossiers.

Anconi tenta de prendre congé. Mais on ne se débarrassait pas si facilement du major Javert.

— Consulter vos archives ne vous dispensera pas de venir témoigner à ma brigade. Au moins pourrez-vous prendre vos dispositions et organiser votre voyage. Je compte sur vous.

— Fan de chichourle ! Sachez que je ne répondrai qu’à une convocation en bonne et due forme. Tâchez déjà de retrouver le corps, car pour l’instant vous parlez d’un crime sans cadavre !

— Soyez sans inquiétude. Nous, gendarmes, avons le respect des règles et des procédures.

Le sous-entendu n’échappa pas au commissaire.

— Tè, je pense en effet que nous ne sommes pas des figues du même panier, Adjudant. Je vous souhaite le bonsoir.

Des expressions surprenantes apparaissaient dans son langage lorsque l’agacement le gagnait, surgissant de ses lointaines origines marseillaises.

Il raccrocha vivement, nullement mécontent d’avoir écorché le grade de son vitupérant correspondant. Aucun cachou n’aurait pu calmer sa colère.

Il sortit en trombe de son bureau, grimpa quatre à quatre les marches qui menaient aux sommiers. On l’entendit jurer.

* Puisque vous me le demandez (expression locale).

IILES CONSEILS D’HILDA

Carlos Rodrigues ! L’image lui revint d’un coup en montant l’escalier ; il arrêta sa course. Un Sud-Américain au visage olivâtre, cheveux de jais gominés et frisant sur la nuque. Toujours tiré à quatre épingles, dans des costumes trop clairs. Un hold-up dans une bijouterie de la place Vendôme qui avait mal tourné. Mauvais souvenir d’un type arrogant, gluant, le regard par en dessous, pas franc pour un sou.

La chance lui sourit, il trouva L’Araignée dans son grenier. Au “36”, on désignait ainsi l’archiviste, un homme sans âge, éternellement vêtu d’une blouse grise, lunettes cerclées de fer sur le nez, un crayon de bois usagé derrière l’oreille.

— Tu travailles un dimanche, par ce beau temps, Vieux ?

— Tout comme vous, à ce que je vois, Monsieur le commissaire ! J’étais invité chez ma sœur à Quiberville, mais je n’aime pas la plage, encore moins les galets. J’ai préféré venir terminer mes classements. Puis-je vous aider ?

— Carlos Rodrigues, tu te souviens ?

— 1978 – bijouterie place Vendôme – un blessé – cinq ans, récita L’Araignée, comme si l’affaire datait de la veille. À peine dehors il fait des siennes ?

— Peut-être bien. Penses-tu pouvoir mettre facilement la main sur le dossier de ce malfrat ?

— Vous me taquinez, Monsieur le commissaire. Suivez-moi.

L’Araignée sourit, ajusta ses lorgnons et entraîna son supérieur entre de longues rangées d’étagères garnies d’épaisses chemises extensibles, ficelées d’une lanière rouge ou noire. Sa blouse, dont il avait exceptionnellement remonté les manches, flottant autour de sa mince silhouette, s’accordait bien avec la poussière des lieux.

— Le rouge, c’est pour les crimes de sang, précisa l’archiviste méticuleux. « 1975/1985 », c’est dans cette allée. Ah ! Marcel Francisci*, vous vous souvenez ? Refroidi en janvier 82, dans le parking de son immeuble. Il occupe un bon mètre de rayonnage chez moi et pourtant les coupables courent toujours. Tenez ! Voilà celui que vous cherchez !

Il dégagea fièrement un dossier dont la tranche portait l’inscription au crayon de couleur écarlate : Carlos Rodrigues.

— Je ne lui ai pas accordé de lanière rouge.

Un peu de mépris habillait sa remarque.

— Je te l’emprunte.

— À votre service, Monsieur le commissaire, assura L’Araignée avec respect. Il vouait à Anconi une admiration qui l’empêchait de l’appeler “Patron”, comme ceux du “36”. Il cacha difficilement sa curiosité derrière un « N’hésitez pas si vous avez encore besoin. »

— Merci, Vieux. Nous verrons si tu dois lui prévoir un plus large espace dans ta bibliothèque, et changer la couleur de sa lanière, plaisanta le commissaire.

Il redescendit le grand escalier jusqu’à son bureau, ouvrit la chemise et se plongea dans la paperasse. Il retrouva les dépositions des employés de la bijouterie, les procès-verbaux d’interrogatoire de Rodrigues, ses condamnations antérieures.

Né à Santa Cruz de la Sierra en 1946 d’une mère française et d’un Bolivien exportateur de café à Buena Vista, Carlos arrive en France à la mort prématurée du père. La famille s’installe rue du Chemin-Vert à Paris. Très tôt orphelin du fait du décès de sa maman atteinte d’une maladie de Chagas contractée en Amérique latine, il est recueilli par sa grand-mère maternelle à Noisy-le-Sec, grandit cité du Londeau. Il sombre rapidement dans la petite délinquance.

Avant l’affaire de la place Vendôme, Carlos Rodrigues s’était distingué par des cambriolages plutôt minables, dans des bijouteries de quartier situées essentiellement en région parisienne. Une tentative d’escroquerie à la roulette anglaise avait fait l’objet d’un non-lieu assorti d’une interdiction de jeu. Le commissaire avait gardé le souvenir d’un type prétentieux et fourbe. Plusieurs clichés réalisés au cours de la reconstitution de l’attaque lui rappelèrent les manières insolentes du bonhomme.

Anconi s’intéressa ensuite aux dépositions de sa concubine et à celles des complices.

Annie Adler, dite Nina, avait admis vivre à l’époque avec le mis en examen dans un pavillon au Raincy, allée Chatrian, et exercer le métier de chanteuse au “Lotus”, rue Fontaine. Une photo échappa à son trombone, glissa sur le bureau. Annie, devant l’objectif de l’identité judiciaire, arborait deux yeux frondeurs et des allures de gamine qui avait grandi trop vite. Anconi se souvint de l’avoir interrogée à plusieurs reprises, tentant d’établir l’emploi du temps de “son homme”.

Trois acolytes avaient participé au fric-frac de la place Vendôme, outre Carlos Rodrigues. L’un d’entre eux, Fangio, le chauffeur, avait pris la fuite à l’arrivée d’un fourgon de police. Alfred Lacabane, dit Frédo, et Arturo Vega complétaient la bande. Leur palmarès laissait apparaître de petits trafics perpétrés dans leur cité des 4000 à La Courneuve.

Carlos, qui avait tabassé le caissier, avait écopé de cinq ans, les deux autres de deux ans, dont un avec sursis. Lors de son incarcération, il était âgé de 32 ans. Aucune charge n’avait été retenue contre sa concubine Annie Adler.

En parcourant les déclarations, Anconi bondit en tombant sur une information : une adresse donnée par Frédo, chemin de la Marine, Saint-Brevin-les-Pins, Loire-Atlantique !

— Fatche ! tempêta le commissaire en maltraitant sa boîte de cachous. Carlos et Frédo se seraient-ils mis au vert dans la même localité ? Nina aussi ?

Il se garda de communiquer ces informations. Dans sa situation, conserver une longueur d’avance sur le major Javert lui paraissait essentiel. « Qu’il attende, ce pisse-vinaigre. » Il éprouva une délectation non dissimulée, perceptible dans les bureaux voisins.

Il rentra aussitôt chez lui, le dossier Rodrigues sous le bras, comme s’il craignait une indiscrétion, un regard trop curieux. Il descendit sans bruit, son vieux cuir sur l’épaule. Il rasa les murs, s’éclipsa du “36” sans saluer l’équipe de garde, ce qui tranchait avec ses habitudes.

Ne se comportait-il pas déjà comme un coupable ?

Le soleil l’accueillit sur le quai. L’air vibrait sur le parapet. Il se pencha. Au bord de la Seine, des gens profitaient de l’ombre des arbres immobiles, les jambes pendantes au-dessus de l’eau. Un homme seul, vêtu d’un costume clair et coiffé d’un panama avançait à pas lents.

Pourquoi Anconi crut-il entendre cette vieille chanson de Léo Ferré ?

« Quand tu t’ennuies, tu fais les quais,

Tu fais la Seine et les noyés,

Ça fait prend’ l’air et ça distrait,

Paname… »

Au fait, comment avait-on assassiné Nina, là-bas à Saint-Brevin ? Du reste s’agissait-il vraiment d’elle ?

Il chassa ces pensées confuses. Boulevard du Palais, un taxi déposa devant lui un couple de touristes. Il le héla.

— Êtes-vous libre ? questionna-t-il, presque machinalement.

— Montez.

Le chauffeur lui demanda sa destination, ne fit aucun commentaire et démarra. Un gri-gri pendait au rétroviseur de la confortable Mercedes. La circulation en cette fin d’après-midi d’un dimanche de juillet était particulièrement fluide. Porte Maillot, le conducteur taciturne sollicita d’une voix ennuyée :

— Boulevard Kœnig, côté pont de Neuilly ou Puteaux ?

— Pouvez-vous me déposer pont de Neuilly, s’il vous plaît ?

La Mercedes dégringola en trombe l’avenue Charles-de-Gaulle, les feux passaient tous miraculeusement au vert devant elle.

Le commissaire termina le trajet à pied. Il vivait dans une péniche amarrée face à l’île de Puteaux. Sa femme Hilda en avait hérité de son père, un peintre hollandais. Ils avaient ramené l’embarcation par les canaux jusqu’à Paris et l’avaient transformée en un superbe appartement. Ils avaient conservé la timonerie et la chambre du marinier au mobilier d’acajou verni qui servait de bureau au commissaire. Le logement était orné de nombreux tableaux, dont des paysages de Seine à toutes les saisons qu’Hilda réalisait. Anconi s’était approprié une toile de l’île du Pont couverte de neige.

— Oh ! Mijn beminde*, tu rapportes du travail maintenant ?

Il l’embrassa sans répondre.

— Par cette chaleur, nous serions mieux au bord de la mer, tu ne trouves pas ? lança-t-il d’un ton détaché, en se débarrassant de son cuir. Il n’y a pas d’air ici.

Il gagna le bureau pour déposer le dossier Carlos, comme s’il craignait qu’un gendarme trop zélé ne vienne le lui confisquer.

— Moi, je suis en congé, totalement libre, dit-elle facétieusement. Et toi, tu as une idée derrière la tête.

Pressé par son épouse, il relata son après-midi et les insinuations de Javert.

— Le dossier, c’est donc cela ? Tu ne vas pas te laisser inculper sans te défendre ! Tu la connais, cette Nina ?

— Elle a été interrogée par la PJ au titre de témoin. Je n’en ai jamais entendu parler depuis. Elle n’avait pas participé de près au casse. À l’époque je l’ai innocentée.

— As-tu contacté ton collègue Blanchard ?

— Tè… non. Un dimanche… tu crois que…

— Tu m’as bien dit que Saint-Brevin est toute proche ?

Blanchard dirigeait le commissariat de Saint-Nazaire. Tous deux avaient collaboré dans plusieurs affaires anciennes. Ils étaient restés amis.

Alors qu’Anconi s’était laissé envahir par la colère, Hilda organisait déjà la défense. Elle insista, jusqu’à lui apporter le répertoire téléphonique.

— Si nous buvions quelque chose de frais, auparavant ?

Pas dupe, elle lui servit un grand verre d’eau en riant, en sachant bien qu’il attendait autre chose.

Il composa le numéro personnel de Blanchard. On décrocha dès la deuxième sonnerie.

— Allô, Vieux ? C’est Anconi. Je suis gêné de te déranger un dimanche.

Une voix enjouée lui répondit. Aussitôt, le commissaire visualisa le taulier de Saint-Nazaire : un flic aux allures de cow-boy, chaussé de boots, un éternel foulard rouge autour du cou.

— Oh ! Bonjour, Patron. Quel plaisir ! Seriez-vous dans le coin ?

— Non, à Paris. Il m’arrive une drôle d’histoire. Je peux te raconter ?

— Sans problème. Je suis de service et je m’ennuie.

À nouveau, Anconi exposa l’appel de Javert. En entendant les accusations, Blanchard s’esclaffa.

— Je le connais, ce Javert. Un coriace. Crac ! Crac ! Carré dans sa tête.

— Sais-tu que ce càcou, il ose me convoquer comme un vulgaire galapiat ?

— Ah ! Pas étonnant ! Voulez-vous que je fouine un peu ? L’assassinée disparue répondrait au surnom de Nina, c’est bien ça ? Que faisait-elle de sa vie ?

— Quand je l’ai connue, elle était chanteuse dans une boîte de Pigalle, tu vois le genre ? La vingtaine, plutôt jolie, enfin je ne te fais pas un dessin.

— Je vais chercher. Il n’y a pas tant d’établissements de nuit à Saint-Nazaire, encore moins à Saint-Brevin, en dehors de celle du casino. Comment voulez-vous procéder, Patron ?

— Je me le demande. Je dois t’avouer que, lorsque l’autre pandore m’a accusé, mes nerfs se sont croisés sur l’estomac.

Un petit rire lui répondit.

Anconi crut bon de prendre des nouvelles de son collègue.

— De ton côté ?

— Une affaire de drogue. Depuis le mois dernier, dans les jours suivants un gros coup de galerne sur le golfe de Gascogne, du force 8 pas moins, les plages de la région reçoivent par intermittence des paquets de cocaïne, probablement bazardés d’un bateau en difficulté au cours de cette tempête. Compte tenu des vents dominants, je pressens un largage dans le chenal d’entrée de Saint-Nazaire, du côté du Grand Charpentier. Depuis je cherche. La routine. Je soupçonne un petit caïd, Charlie, d’être mêlé à cette affaire de came, mais je n’ai aucune preuve. On attend, on surveille, on espère un tuyau.

— Et le bateau ? Coulé ?

— Allez savoir !

— Nous, à Paris, on fouille les cours d’immeubles à la recherche du “tueur de vieilles dames” ! plaisanta Anconi. Quel temps chez toi, Vieux ?

— Chaud ! Mais, tu connais, il y a toujours un peu de vent, ici. Bon, je vous tiens au courant pour cette Nina. Sans garantie, ce Javert ne risque pas de m’aider.

— Merci, Vieux, je compte sur toi.

Hilda, l’oreille aux aguets, n’avait rien perdu des réponses de son commissaire de mari.

Elle avait dressé le couvert sur la terrasse de la péniche.

— Je t’ai préparé un pastis, avec des glaçons. J’ai pensé qu’avec cette chaleur… As-tu appris quelque chose d’intéressant, mijn beminde ? demanda-t-elle malicieusement.

— Oh ! merci, Hilda, bonne idée. Il se renseigne.

Son épouse n’insista pas. Elle servit une salade grecque, sur la terrasse aménagée de Zeeland. Anconi ouvrit un rosé de Cassis, pour rejoindre sa Méditerranée.

Les bruits de fourchettes meublèrent un moment l’atmosphère. Ne se regardaient-ils pas en douce, chacun attendant que l’autre revienne sur l’affaire Nina ?

De Woodstock, la péniche d’à côté, des accords de guitare s’échappèrent dans l’air tranquille. Anconi crut reconnaître Apache des Shadows. Leur jeune voisine, qu’il avait amicalement surnommée “Birkin” en raison de son accent anglais enthousiaste et de ses tenues indiennes parfois extravagantes, vivait avec un musicien. Souvent seule, car son compagnon partait en tournée, elle s’était prise d’affection pour Hilda.

Toutes deux passaient des soirées à rire et plaisanter de leurs conjoints lorsque ceux-ci s’absentaient pour leur travail.

Le téléphone sonna, alors que la nuit tombait doucement. C’est un peu lourdement qu’Anconi se déplaça vers le combiné. Hilda tendit l’oreille.

— Allô ?

— Vous êtes bien Monsieur lé commissaire Anconi ?

Une voix à l’accent étranger. Sirupeuse et roucoulante.

— Qui est à l’appareil ?

— Carlos ! Vous vous souvénez sourement dé moi ?

Anconi bondit. Il fit signe à Hilda, lui désigna impérativement l’écouteur.

— Carlos Rodrigues, quoi ! Vous m’avez envoyé au trou pour cinq ans !

Fatche ! Anconi ne croyait nullement aux coïncidences ! Il établit aussitôt le lien Carlos-Nina, mais mima le plus grand étonnement.

— Pas moi, Carlos, pas moi. Le juge. Si tu n’avais pas sorti ton feu…

Un des rares clients qu’il se complaisait à tutoyer.

— C’est dou passé.

Il prononçait « dou » à la place de « du ».

— Fatche ! Tu as un sacré culot de me relancer chez moi ! Et d’abord, comment t’es-tu procuré mon numéro ?

— J’é mes entrées…

— Tè pardi ! Et tu m’appelles un jour de plein été pour ressasser tes exploits.

— I’ai bésoin dé vous, Commissaire.

Anconi ricana.

— Tu m’embauches, à présent ? Tu me confonds avec Nestor Burma ?

— Nina a disparou.

Anconi plaida le faux pour savoir le vrai.

— Elle t’a quitté, il faut la comprendre. Cinq ans, c’est long, surtout que les occasions n’ont pas dû lui manquer, Bonne Mère, vu sa profession.

— Vous êtes à côté dé la plaque.

— Toujours dans les bars de nuit, ta dulcinée ?

Le commissaire se plut à taquiner ce personnage pour qui il n’éprouvait aucune sympathie. À l’époque, la concubine du petit truand était venue dans son bureau supplier Anconi de ne pas « enfoncer son homme » lorsqu’il témoignerait au procès. Il n’avait pas été dupe de son attitude aguicheuse et de ses sous-entendus. Sacrée Nina !

— Nous avons quitté Paris pour la province.

— Et tu penses qu’elle est retournée à Pigalle sans toi, c’est pourquoi tu fais appel à moi pour la retrouver ? Tu oublies que je n’exerce pas à la Mondaine, Carlos.

— Vous n’y êtes pas dou tout. Né m’obligez pas à vous forcer la main, Commissaire.

La voix de son correspondant avait perdu son caractère sucré. La bonne humeur d’Anconi s’envola.

— Fatche ! Faudrait pas me prendre pour un autre !

— Né vous fâchez pas, laissez-moi vous dire…

Il se lança aussitôt dans son récit. À sa sortie de Fleury-Mérogis, il avait baroudé quelques années puis avait retrouvé Annie Adler. Ils s’étaient mis au vert chez un ami, au bord de la mer. Très vite, il avait acheté une villa, Nina chantait le soir au casino, lui vivait de ses “économies”. Une vie rangée, jusqu’au jour où elle s’était volatilisée. Carlos avait attendu quelques jours avant de mobiliser ses anciens amis du milieu, en vain.

— Nada, conclut-il d’un ton larmoyant.

— As-tu prévenu la gendarmerie ?

Il s’en était abstenu, sans doute peu enclin à voir les pandores venir fouiner dans ses affaires.

— Où t’es-tu retiré ? À Nice ? railla Anconi, pour se donner le temps de réfléchir.

Comment expliquer la cascade des évènements du jour ? Le corps de Nina, à condition qu’il s’agisse bien du sien, est découvert, puis disparaît. Quelques heures plus tard, un major de gendarmerie met en cause le commissaire. Curieusement, pour finir, le concubin de Nina lui demande de l’aide pour la retrouver. Une chose paraissait acquise : Carlos Rodrigues semblait ignorer la mort de sa chanteuse. À moins que ? Mais alors, pourquoi contacter la PJ ?

— … dans un coin peinard, je vous dis. Vous connaissez Saint-Brevin ?

— Non, mentit le commissaire, qui se demandait ce que signifiait l’appel de Carlos.

Ce dernier lui fit l’éloge d’une station balnéaire construite dans les pins, une longue plage de sable fin, des villas face à la mer, un endroit pour oublier les tracas des grandes villes et « se la couler douce ».

— Vous pourriez vous accorder quelques jours et mé rejoindre. Jé souis très inquiet pour Nina.

Dans l’écouteur, Anconi entendit des pièces de monnaie dégringoler dans l’appareil. Il téléphonait d’une cabine.

— Tu me prends pour ton larbin ! Où se trouve-t-elle, ta plage de rêve ?

— Saint-Brevin, jé vous dis, en face de Saint-Nazaire, s’emballa Rodrigues, plein d’espoir.

— Fan de Carlos ! Laisse-moi te donner un conseil. Appelle de ma part le taulier de Saint-Nazaire, Blanchard, un bon ami à moi. Raconte-lui tes déboires, il va vite mettre la main sur ta Nina.

Le ton de son interlocuteur changea brusquement à l’autre bout du fil.

De doucereux, il devint acide, impérieux, comminatoire.

— Vous ne me comprenez pas bien, Anconi. Sachez que j’ai les moyens de vous obliger à m’écouter…

— Fatche ! Je rêve ! Tu me menaces !

— Jé vous avertis, c’est tout. Sa voix s’était apaisée. Donnant-donnant, susurra-t-il. Pas d’embrouille. Vous m’aidez à retrouver ma Nina et je garde pour moi ce que je sais…

— Fan de putain ! Du chantage ? Bougre de mafalou ! Que le diable te patafiole !

— Né