6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

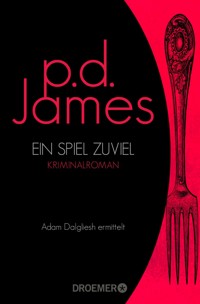

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Dalgliesh-Romane

- Sprache: Deutsch

Die junge ledige Mutter Sally Jupp hat eine Stelle als Hausangestellte im Herrenhaus von Martingale bei den Maxies bekommen. Pflichtbewußt erledigt Sally ihre Arbeit, doch hinter dieser Maske aus Tüchtigkeit und Ergebenheit versteckt sie ihre wahren Gefühle: Abneigung und Verachtung - was den meisten auf Martingale jedoch verborgen bleibt. Eines Morgens wird Sally ermordet aufgefunden. Ein komplizierter Fall für Kommissar Adam Dalgliesh von Scotland Yard, der den Täter im Familienkreis der Maxies vermutet, denn da brodelt es vor Haß und Eifersucht. Freunde des klassischen englischen Krimis kommen voll auf ihre Kosten: Spannung total und ein verblüffendes Ende! Ein Spiel zuviel von P. D. James: Spannung pur im eBook!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

P. D. James

Ein Spiel zuviel

Roman

Aus dem Englischen von Wolfdietrich Müller

Knaur e-books

Über dieses Buch

Die junge ledige Mutter Sally Jupp hat eine Stelle als Hausangestellte im Herrenhaus von Martingale bei den Maxies bekommen. Pflichtbewusst erledigt Sally ihre Arbeit, doch hinter dieser Maske aus Tüchtigkeit und Ergebenheit versteckt sie ihre wahren Gefühle. Eines Morgens wird Sally ermordet aufgefunden. Ein komplizierter Fall für Kommissar Adam Dagliesh von Scotland Yard, der den Täter im Familienkreis der Maxies vermutet, denn da brodelt es vor Hass und Eifersucht.

Inhaltsübersicht

1. Kapitel

Genau drei Monate vor dem Mord in Martingale hatte Mrs. Maxie eine Abendgesellschaft gegeben. Jahre danach, als der Prozeß ein fast vergessener Skandal war und die Schlagzeilen auf dem Zeitungspapier in Schrankschubfächern vergilbten, blickte Eleanor Maxie auf jenen Frühlingsabend wie auf die einleitende Szene der Tragödie zurück. Die Erinnerung, die bestimmte Dinge auswählt und eigensinnig bewahrt, umgab diese durch und durch gewöhnliche Einladung mit einer Aura von Vorahnung und Unbehagen. Rückschauend wurde daraus eine rituelle Versammlung von Opfer und Verdächtigen unter einem Dach, eine in Szene gesetzte Vorbereitung zum Mord. In Wirklichkeit waren nicht alle Verdächtigen dabeigewesen. Felix Hearne zum Beispiel hatte jenes Wochenende nicht in Martingale verbracht. In Mrs. Maxies Erinnerung jedoch saß auch er an ihrem Tisch und betrachtete mit spöttisch amüsierten Augen das einleitende Geplänkel der Akteure.

Damals war es freilich eine ganz gewöhnliche und ziemlich langweilige Gesellschaft gewesen. Drei der Gäste, Dr. Epps, der Pfarrer und Miss Liddell, Leiterin des St.-Mary-Heims für ledige Mütter, hatten zu oft zusammen gespeist, als daß sie voneinander noch etwas Neues oder Anregendes erwartet hätten. Catherine Bowers war ungewohnt still, und Stephen Maxie und seine Schwester, Deborah Riscoe, verbargen offenbar nur mühsam ihren Ärger darüber, daß Stephens erstes freies Wochenende am Krankenhaus seit über einem Monat ausgerechnet mit einer Essenseinladung zusammenfallen mußte. Mrs. Maxie hatte vor kurzem eine von Miss Liddells ledigen Müttern als Hausmädchen angestellt, und das Mädchen bediente zum erstenmal bei Tisch. Aber der Grund für die gezwungene Stimmung, die über der Tischgesellschaft lag, konnte kaum das gelegentliche Erscheinen von Sally Jupp sein, die flink und geschickt, wie Miss Liddell mit selbstzufriedener Anerkennung feststellte, die Speisen vor Mrs. Maxie auftrug und das Geschirr abräumte.

Man kann davon ausgehen, daß wenigstens einer unter den Gästen rundherum glücklich war. Bernard Hinks, der Pfarrer von Chadfleet, war Junggeselle. Seine Schwester führte ihm den Haushalt, und jede Abwechslung von den nahrhaften, aber wenig schmackhaften Mahlzeiten, die sie zubereitete – sie selbst war nie dazu zu bewegen, außerhalb des Pfarrhauses zu essen –, war eine Erholung, die für die Spitzfindigkeiten des geselligen Umgangs nur wenig Raum ließ. Er war ein freundlicher Mann mit gütigem Gesicht, der älter als seine vierundfünfzig Jahre wirkte und dem man, wenn es nicht um Fragen der Lehrmeinung ging, Ängstlichkeit und Unsicherheit nachsagte. Theologie war sein erstes, beinahe sein einziges geistiges Interesse, und wenn seine Pfarrkinder seine Predigten nicht immer verstehen konnten, so nahmen sie das gern als sicheren Beweis für die Gelehrsamkeit ihres Pfarrers. Es wurde im Dorf jedoch allgemein anerkannt, daß man im Pfarrhaus sowohl Rat als auch Hilfe finden konnte und daß man sich, wenn auch der erstere manchmal etwas verworren war, auf die letztere im allgemeinen verlassen konnte.

Für Dr. Charles Epps bedeutete die Einladung ein ausgezeichnetes Essen, Gespräche mit ein paar reizenden Damen und eine erholsame Unterbrechung in dem täglichen Einerlei einer Landpraxis. Er war Witwer, lebte seit dreißig Jahren in Chadfleet und kannte die meisten seiner Patienten gut genug, um genau voraussagen zu können, ob sie am Leben bleiben oder sterben würden. Er glaubte, daß ein Arzt wenig tun könne, diese Entscheidung zu beeinflussen, daß es weise sei, zu erkennen, wann man mit der geringsten Unannehmlichkeit für andere und der geringsten Qual für einen selbst sterben könne, und daß ein großer Teil des medizinischen Fortschritts ein Leben nur zum größeren Ruhm des behandelnden Arztes um ein paar unerfreuliche Monate verlängerte. Er war weniger beschränkt und verfügte über mehr Können, als Stephen Maxie ihm zugestehen wollte, und kaum einer seiner Patienten mußte sich vorzeitig in das Unausweichliche schicken. Er hatte Mrs. Maxie bei der Geburt ihrer beiden Kinder beigestanden und war der Arzt und Freund ihres Mannes, soweit Simon Maxies verwirrter Kopf noch in der Lage war, Freundschaft wahrzunehmen und zu schätzen. Jetzt saß er am Tisch der Maxies und gab sich dem Huhnauflauf mit der Miene eines Mannes hin, der sein Essen verdient hat und nicht geneigt ist, sich von den Launen anderer Leute anstecken zu lassen.

»Sie haben also Sally Jupp und ihr Baby aufgenommen, Eleanor?« Dr. Epps hatte durchaus keine Hemmungen, allgemein Bekanntes zu konstatieren. »Nette junge Dinger, die beiden. Ist doch ganz lustig für Sie, wieder ein Baby im Haus zu haben.«

»Hoffen wir, daß Martha mit Ihnen einer Meinung ist«, sagte Mrs. Maxie trocken. »Sie braucht natürlich dringend Hilfe, aber sie ist sehr altmodisch. Vielleicht empfindet sie die Umstände als schlimmer, als sie zugibt.«

»Sie wird es überstehen. Moralische Bedenken sind bald vergessen, wenn es um zwei zusätzliche Hände beim Geschirrspülen geht.« Dr. Epps tat Martha Bultitafts Gewissen mit einer wegwerfenden Bewegung seines rundlichen Armes ab. »Es wird jedenfalls nicht lange dauern und das Baby wickelt sie um den Finger. Jimmy ist ein reizendes Kind, wer immer der Vater sein mag.«

An dieser Stelle glaubte Miss Liddell, die Stimme der Erfahrung sollte gehört werden.

»Ich denke, Herr Doktor, wir sollten über das Problem dieser Kinder nicht zu leichtfertig reden. Natürlich müssen wir christliche Barmherzigkeit zeigen« – hier machte Miss Liddell eine kleine Verbeugung zu dem Pfarrer hin, als erkenne sie die Anwesenheit eines weiteren Experten an und entschuldige sich für die Einmischung in sein Gebiet –, »aber ich kann mir nicht helfen – ich meine, die Gesellschaft als Ganzes wird allmählich zu nachgiebig gegenüber diesen Mädchen. Die moralischen Maßstäbe des Landes werden immer weiter sinken, falls man diesen Kindern mehr Fürsorge zukommen läßt als den ehelich geborenen. Und soweit sind wir doch schon! Es gibt viele arme, ehrbare Mütter, die nicht die Hälfte von dem Getue und der Aufmerksamkeit erfahren, womit man einige von diesen Mädchen überschüttet.«

Sie blickte in die Runde, wurde rot und machte sich wieder über das Essen her. Was tat’s, wenn sie alle erstaunt guckten? Das hatte einmal gesagt werden müssen. Sie war befugt, es auszusprechen. Sie warf einen Blick auf den Pfarrer, als wolle sie sich seiner Unterstützung vergewissern, aber Mr. Hinks sah sie nur einmal verwirrt an und konzentrierte sich wieder auf seinen Teller. Miss Liddell, in ihrer Hoffnung auf einen Verbündeten getäuscht, dachte gereizt, daß der gute Pfarrer doch wirklich ein wenig zu gierig auf das Essen sei. Plötzlich hörte sie Stephen Maxies Stimme.

»Diese Kinder unterscheiden sich gewiß nicht von allen anderen, nur sind wir ihnen mehr schuldig. Ich kann auch nicht einsehen, was an ihren Müttern so außergewöhnlich ist. Wie viele Menschen befolgen denn tatsächlich die moralischen Regeln, wegen deren Mißachtung sie auf diese Mädchen herabblicken?«

»Eine beachtliche Anzahl, Dr. Maxie, das versichere ich Ihnen.« Miss Liddell war, wie ihr Beruf das mit sich brachte, keinen Widerspruch von der Jugend gewöhnt. Stephen Maxie mochte ein junger Chirurg mit Zukunft sein, aber das machte ihn noch lange nicht zu einem Experten für gefallene Mädchen. »Ich wäre entsetzt, wenn ich glauben müßte, daß die Verhaltensweisen, die mir bei meiner Arbeit zu Ohren kommen, wirklich repräsentativ für die heutige Jugend sind.«

»Nun, dann hören Sie von mir als einem Vertreter der heutigen Jugend, daß sie nicht so selten sind, als daß wir es uns leisten könnten, diejenigen, die erwischt worden sind, zu verachten. Das Mädchen, das wir hier haben, macht einen völlig normalen und soliden Eindruck auf mich.«

»Sie hat eine ruhige und feine Art, und sie hat auch eine recht gute Bildung. Höhere Schule! Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, sie Ihrer Mutter zu empfehlen, wenn sie nicht ein für St. Mary überdurchschnittliches Mädchen wäre. Sie ist eine Waise, die bei einer Tante aufgewachsen ist. Aber ich hoffe, Sie werden sie deshalb nicht mitleidig behandeln. Sallys Aufgabe ist es, tüchtig zu arbeiten und das Beste aus dieser Gelegenheit zu machen. Das Vergangene ist vorbei und sollte am besten vergessen werden.«

»Es muß schwierig sein. das Vergangene zu vergessen, wenn man eine so greifbare Erinnerung daran hat«, sagte Deborah Riscoe.

Verärgert von einer Unterhaltung, die für schlechte Stimmung und wahrscheinlich noch schlechtere Verdauung sorgte, beeilte sich Dr. Epps, ein beschwichtigendes Wort beizusteuern – unglücklicherweise mit dem Erfolg, daß die Meinungsverschiedenheiten weitergingen.

»Sie ist eine gute Mutter und ein hübsches Ding. Wahrscheinlich lernt sie einen netten Kerl kennen und heiratet doch noch. Wäre auch das beste. Ich kann nicht behaupten, daß ich diese Ledige-Mutter-Kind-Beziehung mag. Sie werden zu sehr voneinander abhängig, und manchmal endet das psychologisch mit einem Scherbenhaufen. Hin und wieder denke ich – ich weiß, das ist furchtbar ketzerisch, Miss Liddell –, es wäre das beste, wenn diese Kinder gleich nach der Geburt zur Adoption in ein gutes Haus freigegeben würden.«

»Die Mutter trägt die Verantwortung für das Kind«, verkündete Miss Liddell. »Es ist ihre Pflicht, das Kind bei sich zu behalten und für es zu sorgen.«

»Sechzehn Jahre lang und ohne die Hilfe des Vaters?«

»Natürlich kümmern wir uns um die Unterhaltszahlungen, Dr. Maxie, wenn immer es möglich ist. Leider ist Sally da sehr eigensinnig gewesen und hat uns den Namen des Vaters verschwiegen, deshalb können wir nicht helfen.«

»Mit ein paar Schillingen kommt man heutzutage auch nicht weit.« Stephen Maxie war anscheinend hartnäckig entschlossen, das Thema nicht fallenzulassen. »Und Sally bekommt vermutlich nicht mal Kindergeld vom Staat.«

»Dies ist ein christliches Land, lieber Bruder, und der Sünde Sold ist der Tod, nicht acht Schilling aus dem Geldbeutel des Steuerzahlers.«

Deborah hatte im Flüsterton gesprochen, aber Miss Liddell hörte es und fühlte, daß es für ihre Ohren bestimmt war. Mrs. Maxie merkte anscheinend, daß es an der Zeit sei, sich einzumischen. Wenigstens zwei ihrer Gäste dachten, sie hätte es eigentlich schon früher tun sollen. Es war nicht Mrs. Maxies Art, etwas außer Kontrolle geraten zu lassen.

»Da ich gerade nach Sally läuten wollte«, sagte sie, »wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir das Thema wechselten. Ich werde mich wohl schrecklich unbeliebt machen, wenn ich nach dem Kirchenfest frage. Ich weiß, es sieht so aus, als hätte ich Sie alle unter einem fadenscheinigen Vorwand hier zusammengebracht, aber wir sollten uns wirklich Gedanken darüber machen, welche Tage in Frage kommen.« Das war ein Thema, über das sich alle Gäste unbefangen auslassen konnten. Bis Sally hereinkam, war das Gespräch so langweilig, friedlich und zwanglos, wie es sich auch Catherine Bowers nur wünschen konnte.

Miss Liddell beobachtete Sally Jupp, wie sie um die Tafel herumging. Es war, als habe das Gespräch während des Essens sie angeregt, das Mädchen zum erstenmal deutlich zu sehen. Sally war sehr schmal. Das dicke rotgoldene Haar, das unter dem Häubchen hervorquoll, schien zu schwer für diesen schlanken Hals zu sein. Ihre kindlichen Arme waren lang, die Ellenbogen standen unter der geröteten Haut vor. Ihr breiter Mund war jetzt streng, die grünen Augen konzentrierten sich auf ihre Arbeit. Plötzlich wurde Miss Liddell von einem unsinnigen Anfall von Zuneigung gepackt. Sally machte ihre Sache tatsächlich sehr gut, wirklich, ganz reizend! Sie blickte auf, um die Aufmerksamkeit des Mädchens auf sich zu ziehen und ihm beifällig und ermunternd zuzulächeln. Plötzlich trafen sich ihre Augen. Zwei volle Sekunden sahen sie einander an. Dann errötete Miss Liddell und senkte den Blick. Gewiß hatte sie sich geirrt! Gewiß würde Sally es nie wagen, sie auf diese Art anzusehen! Verwirrt und entsetzt versuchte sie sich die seltsame Wirkung dieses kurzen Kontakts zu erklären. Schon bevor ihre eigenen Züge die besitzergreifende Maske des Lobs angenommen hatten, hatte sie in den Augen des Mädchens nicht die ergebene Dankbarkeit der Sally Jupp aus dem St.-Mary-Heim gelesen, sondern belustigte Verachtung, etwas Verschwörerisches und eine Abneigung, die in ihrer Intensität fast erschreckend war. Dann hatten sich die grünen Augen wieder gesenkt, und Sally das Rätsel wurde wieder Sally die Ergebene, die Gezähmte, Miss Liddells Schützling und bevorzugte Delinquentin. Aber der Augenblick ließ seine Spuren zurück. Miss Liddell war es plötzlich übel vor unheilvollen Ahnungen. Sie hatte Sally ohne Vorbehalt empfohlen. Auf den ersten Blick war alles in bester Ordnung. Das Mädchen war eine ganz ungewöhnliche Persönlichkeit. Eigentlich zu gut für die Stelle in Martingale. Aber der Entschluß war nun mal gefaßt worden. Es war jetzt zu spät, seine Klugheit anzuzweifeln. Das Schlimmste, was eintreffen konnte, wäre Sallys Rückkehr ins St.-Mary-Heim. Miss Liddell wurde es zum erstenmal bewußt, daß die Empfehlung ihres Schützlings nach Martingale zu Verwicklungen führen könnte. Man konnte jedoch nicht von ihr erwarten, den Umfang dieser Verwicklungen vorauszusehen, erst recht nicht, daß sie mit einem gewaltsamen Tod enden würden.

Catherine Bowers, die das ganze Wochenende in Martingale verbrachte, hatte während des Essens wenig gesagt. Sie war von Natur aus eine aufrichtige Person, und so war sie ein wenig entsetzt, als sie merkte, daß ihre Sympathien auf Miss Liddells Seite waren. Natürlich war es sehr hochherzig und ritterlich von Stephen, sich für Sally und ihresgleichen so energisch einzusetzen, doch es ärgerte Catherine genauso, wie wenn Freundinnen, die nicht in der Krankenpflege arbeiteten, von der Würde ihres Berufs sprachen. Es war schön und gut, romantische Vorstellungen zu haben, aber sie waren nur ein geringer Trost für jene, die inmitten von Bettpfannen oder Delinquenten arbeiteten. Sie war in Versuchung, das laut zu sagen, aber da Deborah ihr gegenübersaß, blieb sie still. Das Essen schien, wie alle mißglückten gesellschaftlichen Ereignisse, dreimal so lange wie gewöhnlich zu dauern. So lange hatte sich wahrhaftig noch keine Familie beim Kaffee aufgehalten, dachte Catherine, noch nie hatten die Männer so lange auf sich warten lassen. Aber dann war es endlich vorbei. Miss Liddell hatte angedeutet, sie fühle sich wohler, wenn sie Miss Pollack nicht allzu lange allein die Verantwortung überließe, und war in das Heim zurückgegangen. Mr. Hinks murmelte etwas von den letzten Feinheiten für die morgige Predigt und entschwand wie ein zarter Geist in die Frühlingsluft. Die Maxies und Dr. Epps saßen entspannt im Salon zusammen, freuten sich an dem Holzfeuer und unterhielten sich über Musik. Das war kein Thema, das Catherine ausgesucht hätte. Selbst Fernsehen wäre ihr lieber gewesen, aber der einzige Apparat in Martingale stand in Marthas Zimmer. Wenn schon geredet werden mußte, hoffte Catherine, das Gespräch würde wenigstens auf die Medizin kommen. Dr. Epps könnte ganz natürlich sagen: »Sie sind doch Krankenschwester, Miss Bowers, wie nett für Stephen, jemanden zu haben, der seine Interessen teilt.« Dann würden sie sich zu dritt angeregt unterhalten, während zur Abwechslung Deborah schweigend dasäße und feststellen müßte, daß Männer hübsche, unnütze Frauen, auch wenn sie noch so gut gekleidet sind, mit der Zeit überhaben und daß Stephen jemanden brauchte, der sich in seinem Beruf auskannte, jemanden, der sich mit seinen Freunden klug und kenntnisreich unterhalten konnte. Es war ein angenehmer Traum, und wie die meisten Träume hatte er keinen Bezug zur Wirklichkeit. Catherine hielt ihre Hände über die spärlichen Flammen des Holzfeuers und bemühte sich, ausgeglichen auszusehen, während sich die anderen über einen Komponisten mit dem merkwürdigen Namen Peter Warlock unterhielten, von dem sie höchstens einmal in einem unklaren und vergessenen historischen Zusammenhang gehört hatte. Gewiß behauptete Deborah, ihn nicht zu verstehen, aber sie schaffte es wie immer, ihre Unwissenheit amüsant zu machen. Ihre Bemühungen, Catherine in das Gespräch einzubeziehen, indem sie sich nach Mrs. Bowers erkundigte, waren Catherine ein Beweis von Herablassung, nicht von guten Manieren. Es war eine Erleichterung, als das neue Mädchen mit einer Nachricht für Dr. Epps hereinkam. Bei einer seiner Patientinnen auf einem abgelegenen Bauernhof hatten die Wehen eingesetzt. Der Arzt erhob sich widerwillig von seinem Sessel, schüttelte sich wie ein struppiger Hund und brachte seine Entschuldigungen vor. Catherine versuchte es zum letztenmal.

»Interessanter Fall, Herr Doktor?« fragte sie lebhaft.

»Ach Gott, nein, Miss Bowers.« Dr. Epps sah sich zerstreut um, auf der Suche nach seiner Tasche. »Hat schon drei. Ist aber eine freundliche kleine Frau, und sie möchte mich gern dabeihaben. Gott weiß warum! Sie könnte es allein schaffen, ohne mit der Wimper zu zucken. Dann also auf Wiedersehen, Eleanor, und vielen Dank für das vorzügliche Essen. Ich wollte eigentlich noch nach oben zu Simon gehen, bevor ich mich verabschiede, aber ich schaue dann morgen vorbei, wenn es gestattet ist. Sie werden wohl ein neues Rezept für seine Schlaftabletten brauchen. Ich schreibe wieder Sommeil auf und bringe es morgen mit.«

Er nickte der Gesellschaft leutselig zu und schlurfte hinter Mrs. Maxie in die Halle. Kurz danach konnten sie sein Auto die Auffahrt hinunterbrausen hören. Er war ein begeisterter Autofahrer und liebte kleine schnelle Wagen, aus denen er sich nur mühsam herauswinden konnte und in denen er aussah wie ein listiger alter Bär, der auf den Bummel geht.

»So«, sagte Deborah, als die Auspuffgeräusche verhallt waren, »das war’s. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt rüber zu den Ställen gingen und Bocock bei den Pferden besuchten. Das heißt, falls Catherine Lust zu einem Spaziergang hat.«

Catherine hatte große Lust zu einem Spaziergang, allerdings nicht mit Deborah. Es war wirklich unbegreiflich, dachte sie, wie Deborah übersehen konnte oder wollte, daß sie und Stephen ohne sie zusammensein wollten. Aber wenn Stephen ihr das nicht zu verstehen gab, konnte sie es erst recht nicht tun. Je früher er verheiratet und weg von seiner ganzen weiblichen Verwandtschaft wäre, desto besser wäre es für ihn. »Sie saugen ihm das Blut aus«, dachte Catherine, die diesem Typ auf ihren Ausflügen in die moderne Unterhaltungsliteratur begegnet war. Deborah, der diese Neigung zum Vampirismus zum Glück nicht bewußt war, ging ihnen durch die offene Glastür über den Rasen voran.

Die Stallungen, die früher den Maxies gehört hatten und jetzt im Besitz von Mr. Samuel Bocock waren, lagen nur zweihundert Meter vom Haus entfernt auf der anderen Seite der Wiese. Der alte Bocock war da. Er polierte beim Schein einer Sturmlaterne das Pferdegeschirr und pfiff dabei durch die Zähne. Er war ein kleiner brauner Mann mit gnomenhaftem Gesicht, Schlitzaugen und großem Mund, und er freute sich sichtlich, als er Stephen sah. Sie gingen gemeinsam hinein, um sich die drei Pferde anzusehen, mit denen Bocock versuchte, ein kleines Unternehmen aufzuziehen. »Wirklich lächerlich«, dachte Catherine, »was für ein Getue Deborah um sie macht. Schmiegt sich sanft und schmeichelnd an ihre Köpfe, als wären sie Menschen. Frustrierte mütterliche Instinkte«, dachte sie mißmutig. »Würde ihr guttun, einen Teil dieser Energie auf der Kinderstation zu verwenden. Wenn sie da auch nicht sehr von Nutzen wäre.« Sie selbst wünschte, sie könnten zum Haus zurückgehen. Der Stall war peinlich sauber, aber der strenge Geruch der Pferde nach dem Zureiten läßt sich nicht verbergen, und aus irgendeinem Grund fand Catherine ihn störend. Einmal lag Stephens Hand ganz nah neben ihrer auf dem Hals eines Tiers. Der Drang, diese Hand zu berühren, zu streicheln, sie gar an ihre Lippen zu führen, war einen Augenblick lang so stark, daß sie die Augen schließen mußte. Und dann, in der Dunkelheit, stiegen andere Bilder in der Erinnerung auf, ungehörig angenehme Bilder, von derselben Hand, die ihre Brust umschloß, noch brauner wirkend gegen ihre weiße Haut, und sich langsam und zärtlich bewegte, Vorbote der Lust. Sie taumelte fast hinaus in das Zwielicht des Frühlingsabends und hörte hinter sich die langsame, zögernde Redeweise Bococks und die lebhaften Stimmen der Maxies, die gleichzeitig antworteten. In dieser Sekunde erlebte sie wieder einen jener niederschmetternden Augenblicke von panischer Angst, die sie in bestimmten Abständen überfielen, seit sie Stephen liebte. Sie kamen ohne Ankündigung, und ihr gesunder Menschenverstand und ihre ganze Willenskraft waren dagegen hilflos. Es waren Augenblicke, wo alles unwirklich schien und sie fast körperlich spüren konnte, wie sich unter ihren Hoffnungen der Treibsand bewegte. Ihr ganzes Elend und die Ungewißheit bezogen sich auf Deborah. Sie, Deborah, war der Feind. Deborah, die verheiratet gewesen war, die wenigstens ihre Chance auf Glück gehabt hatte. Deborah, die hübsch und selbstsüchtig und unnütz war. Als sie auf die Stimmen hinter sich inder zunehmenden Dunkelheit hörte, wurde es Catherine übel vor Haß.

Bis sie wieder zurück in Martingale waren, hatte sie sich gefangen, hatte sich die schwarze Wolke gehoben. Ihr normaler Zustand von Selbstvertrauen und Zuversicht war wiederhergestellt. Sie ging zeitig zu Bett, und in der Gewißheit ihrer augenblicklichen Stimmung konnte sie fast daran glauben, daß er zu ihr kommen würde. Sie sagte sich zwar, daß das im Haus seines Vaters unmöglich sei, von seiner Seite eine Torheit, von ihrer ein unzulässiger Mißbrauch der Gastfreundschaft. Aber sie wartete in der Dunkelheit. Nach einer Weile hörte sie Schritte auf der Treppe – seine und Deborahs Schritte. Bruder und Schwester lachten leise miteinander. Sie hörten nicht einmal auf, als sie an ihrer Tür vorbeigingen.

Oben in dem niedrigen weißgetünchten Schlafzimmer, das seit der Kindheit sein Zimmer gewesen war, streckte Stephen sich auf dem Bett aus.

»Ich bin müde«, sagte er.

»Ich auch.« Deborah gähnte und setzte sich neben ihn auf das Bett. »Es war ein gräßlicher Abend. Ich wünschte, Mama ließe das sein.«

»Sie sind alle solche Heuchler.«

»Sie können nichts dazu. Sie wurden so erzogen. Außerdem glaube ich, Eppy und Mr. Hinks sind nicht so übel.«

»Ich glaube, ich habe mich ziemlich dumm aufgeführt«, sagte Stephen.

»Na ja, du bist ziemlich heftig geworden. Fast so wie Sir Galahad, der zur Verteidigung der verführten Jungfrau herbeistürzt, abgesehen davon, daß sie wahrscheinlich mehr sündigte, als an ihr gesündigt wurde.«

»Du magst sie nicht, nicht wahr?« fragte Stephen.

»Mein Lieber, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Sie arbeitet einfach hier. Ich weiß, das klingt für deine aufgeklärten Vorstellungen sehr reaktionär, so ist es aber nicht gemeint. Es ist nur einfach so, daß ich mich für sie nicht im geringsten interessiere, und sie, denke ich mir, auch nicht für mich.«

»Sie tut mir leid.« Eine Spur von Streitlust klang in Stephens Stimme an.

»Das hat man allerdings beim Essen gemerkt«, sagte Deborah sarkastisch.

»Es war ihre verdammte Selbstgefälligkeit, die mich so deprimiert hat. Und diese Liddell! Es ist absurd, eine alte Jungfer mit der Leitung eines Hauses wie das St.-Mary-Heim zu betrauen.«

»Ich verstehe nicht, warum. Sie ist vielleicht ein bißchen beschränkt, aber sie ist freundlich und gewissenhaft. Außerdem hätte ich eher gedacht, das Problem für dieses Heim sei ohnehin ein Übermaß an sexueller Erfahrung.«

»Ach, Deborah, laß um Himmels willen deine Späße sein!«

»Was erwartest du denn von mir? Wir sehen uns nur einmal in vierzehn Tagen. Dann ist es einfach ein bißchen zuviel, eine von Mamas Pflichtgesellschaften vorgesetzt zu bekommen und auch noch zusehen zu müssen, wie Catherine und Miss Liddell abfällig zusammen kichern, weil sie glauben, du hättest wegen eines hübschen Dienstmädchens den Kopf verloren. Das ist die Art von Gemeinheit, die Miss Liddell besonders liegt. Die ganze Unterhaltung wird morgen im Dorf herum sein.«

»Die müssen verrückt sein, wenn sie das denken. Ich habe das Mädchen kaum gesehen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht mit ihr gesprochen. Der Gedanke ist lächerlich!«

»Eben das habe ich gemeint. Halte um Himmels willen deine Kreuzzugsinstinkte im Zaum, mein Lieber, wenn du zu Hause bist. Ich hatte eigentlich gedacht, du würdest dein soziales Gewissen im Krankenhaus entlasten, anstatt es mit nach Hause zu bringen. Es ist ungemütlich, damit zu leben, besonders für die, die keins haben.«

»Ich bin heute ein bißchen gereizt«, sagte Stephen. »Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll.«

Es war bezeichnend für Deborah, daß sie sofort wußte, was er meinte.

»Sie ist ziemlich langweilig, nicht? Warum machst du der Affäre nicht taktvoll ein Ende? Ich nehme an, es gibt eine Affäre zu beenden.«

»Du weißt genau, daß es eine gibt – oder gab. Aber wie?«

»Ich habe das nie besonders schwierig gefunden. Die Kunst ist, den anderen zu der Überzeugung zu bringen, daß er dir den Laufpaß gegeben hat. Nach ein paar Wochen glaube ich dann fast selber dran.«

»Und wenn die andern nicht mitspielen?«

»Menschen sind gestorben, und die Würmer haben sie verzehrt, aber nicht aus Liebe.«

Stephen hätte gern gefragt, ob und wann Felix Hearne jemals davon überzeugt sein würde, daß er ihr den Laufpaß gegeben hätte. Er dachte für sich, daß Deborah hier wie in anderen Dingen von einer Rücksichtslosigkeit war, die ihm abging.

»Ich bin wohl ein Feigling in solchen Sachen«, sagte er.

»Ich finde es nie leicht, Leute loszuwerden, nicht einmal die langweiligsten Partytypen.«

»Ja«, antwortete seine Schwester. »Das ist dein Problem. Zu schwach und zu empfindlich. Du solltest heiraten. Mama würde sich wirklich darüber freuen. Eine mit Geld, wenn du eine finden kannst. Natürlich nicht stinkend vor Geld, einfach ordentlich reich.«

»Zweifellos. Aber wie?«

»Das ist allerdings die Frage.«

Plötzlich schien Deborah das Interesse an dem Thema zu verlieren. Sie erhob sich mit einem Ruck vom Bett, ging ans Fenster und lehnte sich an die Fensterbank. Stephen betrachtete ihr Profil, seinem so ähnlich und doch so anders, das sich von dem dunklen Abendhimmel abhob, an dem nur noch ein paar hellere Streifen über den Horizont an den zu Ende gegangenen Tag erinnerten. Aus dem Garten unten konnte er den ganzen üppigen, unendlich süßen Extrakt einer englischen Frühlingsnacht riechen. Wie er da in der kühlen Dunkelheit lag, schloß er die Augen und überließ sich dem Frieden von Martingale. In Augenblicken wie diesen verstand er völlig, warum seine Mutter und Deborah Pläne über Pläne machten, um sein Erbe zu erhalten. Er war der erste Maxie mit einem Medizinstudium. Er hatte getan, was sein Wunsch gewesen war, und die Familie hatte es akzeptiert. Er hätte sogar etwas weniger Einträgliches wählen können, obgleich es schwer vorstellbar war, was. Mit der Zeit könnte er, wenn er die Schinderei, die Risiken, den endlosen Kampf mit den Ellenbogen überlebte, fachärztlicher Berater werden. Er könnte sogar so viel Erfolg haben, daß er selbst Martingale unterhalten konnte. In der Zwischenzeit würden sie sich weiterhin nach besten Kräften durchschlagen, hier und dort etwas im Haushalt einsparen, ohne jemals seine Bequemlichkeit zu beeinträchtigen, ihre Spenden für wohltätige Zwecke verringern, mehr Gartenarbeit selbst machen, um die drei Schilling zu sparen, die der alte Purvis in der Stunde bekam, ungelernte Mädchen als Hilfe für Martha einstellen. Nichts davon bereitete ihm große Unannehmlichkeiten, und alles zusammen sollte sicherstellen, daß er, Stephen Maxie, seinem Vater nachfolgte, wie Simon Maxie auf seinen Vater gefolgt war. Hätte er doch Martingale nur wegen seiner Schönheit und seines Friedens genießen können, anstatt durch dieses Band der Verantwortung und der Schuld darangekettet zu sein!

Auf der Treppe hörte er langsame, vorsichtige Schritte, dann klopfte es an der Tür. Es war Martha mit den nächtlichen heißen Getränken. Früher, in seiner Kindheit, hatte die alte Nannie bestimmt, daß ein Becher heiße Milch als letztes vor dem Schlafengehen helfen würde, die erschreckenden, unerklärlichen Alpträume zu verscheuchen, unter denen er und Deborah über einen gewissen Zeitraum gelitten hatten. Die Alpträume waren mit der Zeit den realeren Ängsten der Pubertät gewichen, aber die heißen Getränke waren der Familie zur Gewohnheit geworden. Martha war, wie ihre Schwester vor ihr, überzeugt, daß sie der einzige wirkliche Talisman gegen wirkliche oder eingebildete Gefahren der Nacht seien. Jetzt stellte sie vorsichtig das kleine Tablett ab. Darauf standen der Becher aus blauem Wedgwoodporzellan, den Deborah benutzte, und der alte Becher mit der Krönung Georges V., den Großvater Maxie für Stephen gekauft hatte.

»Ich habe auch Ihre Ovomaltine dabei, Miss Deborah«, sagte Martha. »Ich habe mir gedacht, daß ich Sie hier finde.« Sie sprach mit gedämpfter Stimme, als wären sie an einer Verschwörung beteiligt.

Stephen fragte sich, ob sie ahnte, daß sie von Catherine gesprochen hatten. Es war fast so wie damals, als die gemütliche alte Nannie noch das Gutenachtgetränk gebracht hatte und immer bereit gewesen war, etwas dazubleiben und zu plaudern. Aber in Wirklichkeit war es doch nicht das gleiche. Marthas Anhänglichkeit war oberflächlicher, gehemmter und weniger erträglich. Es war nur das Abbild eines Gefühls, das so einfach und so notwendig für ihn gewesen war wie die Luft, die er atmete. Als er sich daran erinnerte, fiel ihm auch ein, daß Martha gelegentlich ein anerkennendes Wort brauchte.

»Das war ein wunderbares Essen, Martha«, sagte er.

Deborah hatte dem Fenster den Rücken gekehrt und preßte ihre schmalen Hände mit den rotlackierten Fingernägeln um den dampfenden Becher.

»Schade, daß das Tischgespräch dem Essen nicht entsprochen hat. Wir haben einen Vortrag von Miss Liddell über die sozialen Konsequenzen der unehelichen Geburt gehört. Was halten Sie von Sally, Martha?«

Stephen wußte, daß das eine unkluge Frage war. Es war nicht Deborahs Art, so etwas zu fragen.

»Sie scheint recht ruhig zu sein«, räumte Martha ein, »aber es ist natürlich noch zu früh, um etwas zu sagen. Miss Liddell hat sehr lobend von ihr gesprochen.«

»Wenn man auf Miss Liddell hört«, sagte Deborah, »ist Sally ein Muster aller Tugenden bis auf eine, und selbst das war ein Ausrutscher seitens der Natur, die in der Dunkelheit das Schulmädchen nicht erkennen konnte.« Stephen war über die unerwartete Bitterkeit in der Stimme seiner Schwester bestürzt.

»Ich weiß nicht, ob diese ganze Bildung gut ist für ein Dienstmädchen, Miss Deborah.« Martha brachte es geschickt fertig anzudeuten, daß sie bestens ohne sie zurechtgekommen war. »Ich hoffe nur, ihr ist klar, was für ein Glück sie hat. Die gnädige Frau hat ihr sogar unser Kinderbett geliehen, das, in dem Sie beide geschlafen haben.«

»Na, jetzt schlafen wir ja nicht mehr darin.« Stephen versuchte, seinen Ärger nicht an seiner Stimme merken zu lassen. Es war genug über Sally geredet worden! Aber Martha ließ sich nicht warnen. Es war, als sei sie persönlich und nicht nur das Kinderbett der Familie geschändet worden.

»Wir haben immer auf das Bettchen aufgepaßt, Dr. Stephen. Es sollte für die Enkelkinder aufgehoben werden.«

»Verflixt!« sagte Deborah. Sie wischte die verschüttete Flüssigkeit von ihren Fingern ab und stellte den Becher aufs Tablett. »Man sollte seine Enkelkinder nicht zählen, bevor sie geboren sind. Mich können Sie als Versager betrachten, und Stephen ist nicht einmal verlobt und denkt auch nicht daran. Er wird sich wohl schließlich mit einer drallen tüchtigen Krankenschwester begnügen, die sich lieber ein neues hygienisches Kinderbett in der Oxford Street kauft. Danke für den Schlaftrunk, beste Martha.« Obwohl sie es mit einem Lächeln sagte, war es eine Entlassung.

Sie sagten sich ein letztes Gutenacht, und die gleichen vorsichtigen Schritte gingen die Treppe hinunter. Als man sie nicht mehr hörte, sagte Stephen:

»Die arme alte Martha. Wir nehmen sie einfach als selbstverständlich hin, und dabei wird dieses Mädchen-für-alles-Dasein allmählich zuviel für sie. Ich meine, wir sollten uns überlegen, ob wir sie nicht besser entlassen und ihr ein Ruhegeld zahlen.«

»Wovon?« Deborah stand wieder am Fenster.

»Wenigstens hat sie jetzt etwas Hilfe«, sagte Stephen versöhnlich.

»Vorausgesetzt, Sally ist nicht eher eine Last als eine Hilfe. Miss Liddell stellt das Baby als ganz besonders lieb hin. Aber jedes Baby gilt als lieb, wenn es zwei von drei Nächten nicht schreit. Und dann die Wascherei. Sally kann kaum eine große Hilfe für Martha sein, wenn sie den halben Morgen lang Windeln waschen muß.«

»Vermutlich waschen auch andere Mütter Windeln«, sagte Stephen, »und sie finden dennoch Zeit für andere Arbeit. Ich mag das Mädchen, und ich glaube, sie kann Martha eine Hilfe sein, wenn man ihr eine ehrliche Chance gibt.«

»Zumindest hat sie einen energischen Fürsprecher in dir, Stephen. Es ist nur schade, daß du bestimmt in sicherer Entfernung in deinem Krankenhaus bist, wenn die Schwierigkeiten anfangen.«

»Was für Schwierigkeiten, um Gottes willen? Was ist denn los mit euch allen? Warum in aller Welt gehst du davon aus, daß das Mädchen Schwierigkeiten machen wird?«

Deborah ging auf die Tür zu. Sie sagte: »Weil sie jetzt schon für Ärger sorgt, meinst du nicht? Gute Nacht.«

2. Kapitel

Trotz dieses unheilvollen Anfangs waren Sally Jupps erste Wochen in Martingale erfolgreich. Ob sie selbst diese Ansicht teilte, war nicht bekannt. Keiner fragte nach ihrer Meinung. Sie war vom ganzen Dorf als Glückspilz bezeichnet worden. Falls sie, wie es so häufig bei Nutznießern von Gefälligkeiten vorkommt, weniger dankbar war, als sie hätte sein sollen, so vermochte sie ihre Gefühle hinter einer Fassade von Bescheidenheit, Respekt und Lernwilligkeit zu verbergen, was die meisten Leute nur allzugern für bare Münze nahmen. Das täuschte jedoch Martha Bultitaft nicht, und es ist wahrscheinlich, daß es auch die Maxies nicht getäuscht hätte, wenn sie sich die Mühe gemacht hätten, darüber nachzudenken. Aber sie waren zu sehr mit ihren persönlichen Sorgen beschäftigt, zu sehr über die plötzliche Entlastung in häuslichen Dingen erleichtert, als daß sie sich rechtzeitig darum gekümmert hätten.

Martha mußte zugeben, daß das Baby anfangs kaum eine Belastung war. Sie schrieb das Miss Liddells hervorragender Erziehung zu, denn es ging über ihr Fassungsvermögen, daß schlechte Mädchen gute Mütter sein können. James war ein ruhiges Kind, das in den ersten beiden Monaten in Martingale zufrieden war, zu den gewohnten Zeiten gefüttert zu werden, ohne seinen Hunger allzu laut anzuzeigen, und das zwischen den Mahlzeiten in satter Zufriedenheit schlief. Dieser Zustand konnte nicht ewig anhalten. Als es mit der »gemischten Kost«, wie Sally sagte, losging, verlängerte sich Marthas Liste gleich um mehrere handfeste Beschwerden. Sally schien die Küche ständig für ihren Bedarf zu belegen. Jimmy trat schnell in jenes Stadium der Kindheit ein, in dem Mahlzeiten weniger eine angenehme Notwendigkeit als eine Gelegenheit zur Machtausübung sind. Sorgfältig in Kissen gepackt, saß er dann auf dem Kinderstuhl, bog seinen kräftigen Rücken in zornigem Widerstand zurück, sprudelte in begeisterter Ablehnung Milch und Haferflocken durch seine gespitzten Lippen, bis er plötzlich in reizender, ergebener Unschuld die Waffen streckte. Sally brüllte vor Lachen über ihn, drückte ihn an sich, überschüttete ihn mit Zärtlichkeiten, herzte und streichelte ihn und überhörte geringschätzig Marthas murmelnd geäußerte Mißbilligung. Wenn er so dasaß, mit dem dicken Lockenschopf, der aufgebogenen kleinen Nase, die fast zwischen den roten, festen Apfelbäckchen verschwand, schien er Marthas Küche wie ein inthronisierter anmaßender Caesar im Kleinformat zu beherrschen. Sally verbrachte zusehends mehr Zeit mit ihrem Kind, und Martha sah sie häufig während des Vormittags ihren leuchtenden Kopf über den Kinderwagen beugen, wo das plötzliche Auftauchen eines kräftigen Beins oder eines rundlichen Ärmchens zeigte, daß Jimmys lange Schlafzeiten der Vergangenheit angehörten. Ohne Zweifel würden seine Ansprüche noch wachsen. Sally hatte es bis jetzt geschafft, mit der ihr zugeteilten Arbeit fertig zu werden und die Forderungen ihres Sohnes mit Marthas Wünschen abzustimmen. Wenn die Anstrengung sich allmählich zeigte, so war Stephen der einzige, der es bei seinen vierzehntägigen Besuchen zu Hause mit einigen Gewissensbissen bemerkte. Mrs. Maxie fragte Sally hin und wieder, ob ihr die Arbeit zuviel sei, und gab sich gern mit der Antwort, die sie erhielt, zufrieden. Deborah fiel nichts auf, oder falls sie doch etwas bemerkte, sagte sie nichts. Es war auf jeden Fall schwierig zu erkennen, ob Sally übermüdet war. Ihr von Natur aus blasses Gesicht unter dem Haarschopf und ihre dünnen, zerbrechlich wirkenden Arme gaben ihr ein zartes Aussehen, was Martha zum Beispiel für höchst irreführend hielt. »Hart wie eine Nuß und schlau wie eine ganze Fuhre Affen«, war Marthas Meinung.

Langsam reifte der Frühling zum Sommer. Die Buchen standen in leuchtendem Grün und breiteten ein abwechslungsreiches Schattenmuster über die Auffahrt. Der Pfarrer zelebrierte das Osterfest zu seiner eigenen Freude, und die üblichen gegenseitigen Beschuldigungen und Unstimmigkeiten unter seinen Schäfchen wegen der Ausschmückung der Kirche hielten sich im gewohnten Rahmen. Miss Pollack vom St.-Mary-Heim litt eine Zeitlang an Schlaflosigkeit, gegen die ihr Dr. Epps bestimmte Tabletten verschrieb, und zwei der Heimbewohnerinnen beschlossen, die nicht sehr einnehmenden, aber offenbar reumütigen Väter ihrer Kinder zu heiraten. An ihrer Stelle nahm Miss Liddell zwei andere sündige Mütter auf. Sam Bocock machte in der neuen Siedlung von Chadfleet für seine Pferde Reklame und staunte über die große Zahl von Jungen und Mädchen, die bereit waren, siebeneinhalb Schilling zu bezahlen, um in neuen, schlecht sitzenden Reithosen und grellgelben Handschuhen unter seiner Anleitung gemächlich durch das Dorf zu reiten. Simon Maxie lag in seinem schmalen Bett, und sein Zustand war weder besser noch schlechter.

Die Abende wurden länger, und die Rosen blühten auf. Der Garten von Martingale war von ihrem betäubenden Duft erfüllt. Als Deborah einen Strauß für das Haus schnitt, hatte sie das Gefühl, daß der Garten und Martingale selbst auf etwas warteten. Das Haus war im Sommer immer am schönsten, aber dieses Jahr empfand sie eine seiner gewohnten kühlen Heiterkeit fremde Atmosphäre von Erwartung, ja fast Vorahnung. Während sie die Rosen ins Haus trug, schüttelte sie diese überempfindliche Vorstellung mit der nüchternen Überlegung ab, daß das einzige bedenkliche Ereignis, das über Martingale hing, das jährliche Fest der Kirchengemeinde sei. Als ihr die Worte »Warten auf den Tod« plötzlich in den Sinn kamen, sagte sie sich entschieden, daß das Befinden ihres Vaters nicht schlechter sei, vielleicht sogar ein bißchen besser, und daß das Haus das unmöglich spüren konnte. Sie sah deutlich, daß ihre Bindung an Martingale nicht ganz rational war. Manchmal versuchte sie, diese Liebe in die richtige Bahn zu lenken, indem sie von der Zeit sprach, »wenn wir es verkaufen müssen«, als könne allein schon der Klang dieser Worte als Warnung und gleichzeitig als Zauber dienen.

Das Fest der Kirchengemeinde von St. Cedd hatte seit den Tagen von Stephens Großvater jeden Juli auf dem Gelände von Martingale stattgefunden. Es wurde von einem Festausschuß organisiert, der aus dem Pfarrer, Mrs. Maxie, Dr. Epps und Miss Liddell bestand. Ihre organisatorischen Pflichten waren wahrhaftig nicht anstrengend, weil das Fest, wie die Kirche, zu deren Unterstützung es beitrug, im Grunde genommen Jahr für Jahr sich gleich blieb, ein Symbol des Unwandelbaren inmitten des Chaos. Aber der Ausschuß nahm seine Pflichten ernst und kam im Juni und Anfang Juli häufig in Martingale zusammen, um im Garten Tee zu trinken und Entschließungen zu verabschieden, die er ein Jahr vorher mit den gleichen Worten und in derselben Umgebung verabschiedet hatte. Das einzige Ausschußmitglied, das sich im Hinblick auf das Fest manchmal wirklich nicht wohl fühlte, war der Pfarrer. In seiner liebenswerten Art sah er am liebsten in jedem das Beste und unterstellte, wo immer möglich, ehrenwerte Beweggründe. Er schloß sich selbst in diese Ordnung ein, nachdem er schon zu Anfang in seinem geistlichen Amt entdeckt hatte, daß Barmherzigkeit nicht nur eine Tugend, sondern ebensosehr eine Taktik ist. Doch einmal im Jahr sah sich Mr. Hinks gewissen unangenehmen Dingen in bezug auf seine Kirche gegenüber. Er sorgte sich um ihre Vorrangstellung, um ihren geringen Einfluß auf die unruhige neue Siedlung, und er hatte den Verdacht, sie sei mehr eine gesellschaftliche als eine geistige Kraft im Leben des Dorfes. Einmal hatte er vorgeschlagen, das Fest solle mit einem Gebet und einem Kirchenlied beginnen und enden, aber das einzige Mitglied des Ausschusses, das diese überraschende Neuerung unterstützte, war Mrs. Maxie gewesen, deren einziger Grund zum Hader mit dem Fest war, daß es anscheinend nie zu Ende gehen wollte.

Dieses Jahr war Mrs. Maxie froh, daß sie in Sally eine bereitwillige Helferin haben würde. Es gab genug fleißige Hände für den eigentlichen Festtag, selbst wenn manche Helfer mit möglichst geringem Arbeitsaufwand ein Höchstmaß an persönlichem Vergnügen herausholen wollten, aber die Verantwortung hörte nicht bei der erfolgreichen Organisation des Tagesablaufs auf. Die meisten Ausschußmitglieder würden mit einer Einladung zum Essen in Martingale rechnen, und Catherine Bowers hatte in einem Brief mitgeteilt, daß der Samstag einer ihrer freien Tage sei, und angefragt, ob es eine zu große Zumutung wäre, wenn sie sich, wie sie schrieb, »zu einem Ihrer vortrefflichen Wochenenden, weitab vom Lärm und Schmutz dieser schrecklichen Stadt« selbst einlüde. Dieser Brief war nicht der erste dieser Art. Catherine lag immer sehr viel mehr daran, die Kinder zu sehen, als den Kindern daran lag, sie zu sehen. In mancher Hinsicht war das auch ganz gut so. Sie wäre eine ganz und gar unpassende Partie für Stephen, sosehr die arme Katie wünschte, ihr einziges Kind passabel zu verheiraten. Sie selbst hatte, wie man sagte, unter ihrem Stand geheiratet. Christian Bowers war Künstler gewesen, hatte mehr Talent als Geld gehabt und hatte sich an nichts anderes als an seinen Genius halten können. Mrs. Maxie war ihm einmal begegnet und hatte ihn nicht gemocht, aber im Unterschied zu seiner Frau hielt sie ihn wirklich für einen Künstler. Sie hatte eines seiner frühen Ölbilder für Martingale gekauft, einen liegenden Akt, der jetzt in ihrem Schlafzimmer hing und sie mit einer zufriedenen Freude erfüllte, welche durch die der Tochter hin und wieder gewährte Gastfreundschaft keineswegs angemessen abgegolten werden konnte. Für Mrs. Maxie war es ein lehrreiches Beispiel für die Torheit einer unklugen Heirat. Weil aber die Freude, die das Bild ihr bereitete, immer noch frisch und echt war und weil sie einmal mit Katie Bowers zur Schule gegangen war und den Verpflichtungen von alten, sentimentalen Erinnerungen eine gewisse Bedeutung zumaß, meinte sie, Catherine sollte, wenn nicht als Gast ihrer Kinder, dann als ihr eigener in Martingale stets freundlich aufgenommen werden.

Es gab noch andere Dinge, die etwas beunruhigend waren. Mrs. Maxie hielt nichts davon, sich allzusehr um das zu kümmern, was andere Leute manchmal mit »Atmosphäre« bezeichneten. Sie bewahrte ihre gelassene Heiterkeit, indem sie mit einem umwerfenden Sinn fürs Praktische die Schwierigkeiten meisterte, die zu offenkundig waren, um übersehen zu werden, während sie die anderen nicht zur Kenntnis nahm.

Aber es ereigneten sich Dinge in Martingale, die einfach nicht übersehen werden konnten. Einige waren natürlich zu erwarten gewesen. Bei all ihrer Unempfindlichkeit konnte Mrs. Maxie nicht entgehen, daß Martha und Sally kaum zueinander passende Küchengenossen waren und daß Martha die Situation zwangsläufig eine Zeitlang schwierig finden würde. Allerdings hatte sie nicht erwartet, daß die Schwierigkeiten zunehmen würden, je mehr Wochen vergingen. Nach einer Reihe von ungelernten und ungebildeten Hausmädchen, die nach Martingale gekommen waren, weil sie außer einer Beschäftigung im Haushalt keine Arbeit gefunden hätten, erschien ihr Sally als ein Muster an Intelligenz, Tüchtigkeit und Vornehmheit. Wenn man Aufträge erteilte, konnte man sich fest darauf verlassen, daß sie ausgeführt wurden, während vorher selbst ständige genaue Wiederholung schließlich nur zu der Erkenntnis geführt hatte, daß es leichter wäre, die Arbeit selbst zu erledigen.

Ein fast an die Vorkriegszeit erinnerndes Gefühl der Muße hätte sich wiederum in Martingale eingestellt, wäre die Pflege, deren Simon Maxie jetzt bedurfte, nicht immer beschwerlicher geworden. Dr. Epps warnte bereits, daß sie so nicht mehr lange weitermachen könnten. Bald würden sie eine Krankenschwester ins Haus nehmen oder den Patienten in ein Krankenhaus bringen müssen. Mrs. Maxie verwarf beide Möglichkeiten. Die eine würde teuer und lästig werden und sich möglicherweise endlos lange hinziehen. Die zweite würde bedeuten, daß Simon Maxie in den Händen von Fremden anstatt in seinem eigenen Haus sterben würde. Die Familie konnte sich weder ein Sanatorium noch eine Privatstation leisten. Es würde auf ein Bett im Bezirkskrankenhaus für Pflegefälle hinauslaufen, barackenartig, überbelegt und personell unterbesetzt. Bevor seine Krankheit in ihr letztes Stadium getreten war, hatte Simon Maxie ihr zugeflüstert: »Du wirst es nicht zulassen, daß man mich wegbringt, Eleanor?« Und sie hatte geantwortet: »Natürlich nicht.« Er war darauf eingeschlafen, beruhigt durch ein Versprechen, von dem beide wußten, daß es keine leichtfertige Beteuerung war. Es war schade, daß Martha anscheinend schon vergessen hatte, wie überarbeitet sie vor Sallys Ankunft gewesen war. Die neue Regelung hatte ihr Zeit und Energie gegeben, das zu kritisieren, was sie zuerst erstaunlich leicht hatte hinnehmen können. Aber bis jetzt hatte sie sich noch nicht offen ausgesprochen. Es waren versteckte Andeutungen gefallen, aber sie hatte noch keine eindeutige Klage geäußert. Zweifellos nahm jedoch die Spannung in der Küche zu, meinte Mrs. Maxie, und nach dem Fest würde sie wahrscheinlich etwas dagegen unternehmen müssen. Aber sie hatte keine Eile. Bis zum Fest war es nur noch eine Woche, und ihr vorrangiges Interesse war, es erfolgreich hinter sich zu bringen.

Den Donnerstag vor dem Fest verbrachte Deborah in London. Sie erledigte ein paar Einkäufe, aß dann mit Felix Hearne in seinem Club zu Mittag und ging am Nachmittag mit ihm in ein Kino in der Baker Street, wo ein älterer Hitchcock gezeigt wurde. Ein Besuch in einem Restaurant in Mayfair, das altmodische Ansichten von der Beschaffenheit eines vollkommenen Fünf-Uhr-Tees hatte, rundete dieses angenehme Programm ab. Angefüllt mit Gurkenbroten und Schokoladenéclairs aus eigener Herstellung hielt Deborah den Nachmittag für wirklich gelungen, selbst wenn er für Felix’ Geschmack ein wenig an Niveau vermissen ließ. Aber er hatte ihn gut durchgestanden. Nicht verliebt zu sein, hatte gewisse Vorteile. Wenn sie ein Verhältnis gehabt hätten, wäre es ihnen notwendig erschienen, den Nachmittag zusammen in seinem Haus in Greenwich zu verbringen, weil sich die Gelegenheit bot und eine ungeregelte Verbindung ebenso starre und zwingende Konventionen auferlegt wie eine Ehe. Und obwohl es ihr zweifellos Spaß gemacht hätte, mit ihm zu schlafen, war die unbeschwerte Kameradschaft ohne gegenseitige Ansprüche, die sie pflegten, mehr nach ihrem Geschmack.

Sie wollte sich nicht noch einmal verlieben. Monate von vernichtendem Schmerz und von Verzweiflung hatten sie von dieser besonderen Art von Torheit geheilt. Sie hatte jung geheiratet, und Edward Riscoe war kaum ein Jahr später an Kinderlähmung gestorben. Aber eine Ehe, die auf Kameradschaft, übereinstimmenden Vorlieben und dem befriedigenden Austausch sexueller Freuden beruhte, hielt sie für eine Lebensgrundlage, die vernünftig war und ohne allzuviel störende Emotionen erreicht werden konnte. Felix, vermutete sie, war genug in sie verliebt, um interessant zu sein, ohne lästig zu werden. Zwar kam sie nur gelegentlich in Versuchung, über den zu erwartenden Heiratsantrag ernsthaft nachzudenken, fand es aber dennoch allmählich etwas eigenartig, daß der Antrag ausblieb. Der Grund dafür, das wußte sie, war nicht, daß er Frauen nicht mochte. Gewiß sahen die meisten ihrer Freunde in ihm den geborenen Junggesellen: exzentrisch, ein wenig pedantisch und immer amüsant. Sie hätten unfreundlicher urteilen können, aber da gab es die unumgängliche Tatsache seiner soldatischen Vergangenheit, für die man erst einmal eine Erklärung hätte finden müssen. Ein Mann, der französische und britische Auszeichnungen für seine Zugehörigkeit zur Widerstandsbewegung besaß, konnte weder weibisch noch ein Dummkopf sein. Er war einer von jenen, deren physischer Mut – diese am höchsten geachtete und bestechendste aller Tugenden – in den Folterzellen der Gestapo auf die Probe gestellt worden war und nicht angezweifelt werden konnte. Es war jetzt nicht mehr so in Mode, an diese Dinge zu denken, aber sie waren noch nicht ganz vergessen. Was jene Monate in Frankreich an Felix Hearne angerichtet hatten, war reine Spekulation, aber man ließ ihm seine Launen, und ihm selbst machten sie anscheinend Spaß. Deborah mochte ihn, weil er intelligent und amüsant und der unterhaltsamste Plauderer war, den sie kannte. Er hatte das Interesse einer Frau für die kleinen Wechselfälle des Lebens und ein intuitives Gespür für die Feinheiten zwischenmenschlicher Beziehungen. Nichts war zu belanglos für ihn, und jetzt saß er da und hörte allem Anschein nach mit amüsierter Sympathie Deborahs Bericht über Martingale zu.

»Du siehst also, es ist herrlich, wieder einmal ein bißchen freie Zeit zu haben, aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, daß das anhalten wird. Martha wird sie allmählich hinausdrängen. Und ich mache ihr eigentlich keinen Vorwurf. Sie kann Sally nun mal nicht leiden – ich übrigens auch nicht.«

»Warum? Ist sie hinter Stephen her?«

»Sei nicht so gemein, Felix. Du könntest mir wirklich einen subtileren Grund als diesen unterstellen. Allerdings hat sie ihn anscheinend wirklich beeindruckt, und ich glaube, mit Absicht. Immer wenn er zu Hause ist, fragt sie ihn wegen des Babys um Rat, obwohl ich versucht habe klarzustellen, daß er eigentlich Chirurg ist und nicht Kinderarzt. Und die arme alte Martha kann nicht das leiseste Wort der Kritik äußern, ohne daß er sich sofort zu Sallys Fürsprecher macht. Du wirst es selbst sehen, wenn du am Samstag kommst.«

»Wer wird außer dieser faszinierenden Sally Jupp noch da sein?«

»Stephen natürlich. Und Catherine Bowers. Du hast sie kennengelernt, als du das letztemal in Martingale warst.«

»Allerdings. Augen wie pochierte Eier, aber eine erfreuliche Figur und mehr Intelligenz, als du und Stephen ihr zugestehen wollt.«