9,99 €

Mehr erfahren.

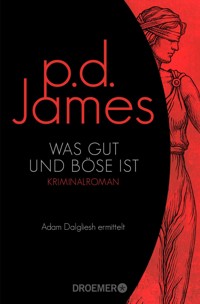

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Dalgliesh-Romane

- Sprache: Deutsch

Fall 10 für Commander Adam Dalgliesh - der berühmteste Roman der großen englischen Krimi-Klassikerin P. D. James! Die Staranwältin Venetia Aldridge erkämpft den Freispruch eines Mordverdächtigen. Vier Wochen später stellt ihre achtzehnjährige Tochter ihr diesen Mann als zukünftigen Schwiegersohn vor. Eineinhalb Tage später findet man Venetia erstochen an ihrem Schreibtisch. Doch nicht nur der Schwiegersohn in spe kommt als Täter in Frage ... Commander Adam Dalgliesh brilliert in seinem zehnten Fall. »Unheimlich clever ... Eine vollendete Leistung von P. D. James, der führenden Autorin auf ihrem Gebiet.« Sunday Times Die vierzehn Kriminalromane mit Commander Adam Dalgliesh sind in folgender Reihenfolge erschienen: 1. Ein Spiel zuviel 2. Eine Seele von Mörder 3. Ein unverhofftes Geständnis 4. Tod im weißen Häubchen 5. Der schwarze Turm 6. Tod eines Sachverständigen 7. Der Beigeschmack des Todes 8. Vorsatz und Begierde 9. Wer sein Haus auf Sünden baut 10. Was gut und böse ist 11. Tod an heiliger Stätte 12. Im Saal der Mörder 13. Wo Licht und Schatten ist 14. Ein makelloser Tod

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 834

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

P. D. James

Was gut und böse ist

Roman

Aus dem Englischen übersetzt von Christa E. Seibicke

Knaur e-books

Inhaltsübersicht

Meinen EnkelkindernKatherine, Thomas, Eleanor, James und Beatricein Liebe

IEine brillante Verteidigung

1

Mörder pflegen sich normalerweise nicht vorher anzumelden. Mord ist eine Todesart, bei der dem Opfer, ungeachtet der grauenvollen Erkenntnis in letzter Sekunde, die Schrekken und Ängste im Vorfeld gnädig erspart bleiben. Als Venetia Aldridge sich am Nachmittag des 11. September, einem Mittwoch, erhob, um die wichtigste Zeugin der Anklage in dem Fall »Die Krone gegen Ashe« ins Kreuzverhör zu nehmen, hatte sie noch vier Wochen, vier Stunden und fünfzig Minuten zu leben. Ihre zahlreichen Bewunderer und die wenigen, die sie wirklich gemocht hatten, ließen sich nach ihrem Tod im Bemühen um eine Stellungnahme, die sich abheben sollte von dem unpersönlichen Standardvokabular für Betroffenheit und Empörung, zu der Behauptung verleiten, Venetia hätte es sicher als Genugtuung empfunden, daß ihr letzter Mordprozeß im Bailey, dem Schauplatz ihrer größten Triumphe, verhandelt wurde, und obendrein in ihrem Lieblingssaal.

Geistlose Worte, die gleichwohl einen wahren Kern enthielten.

Der Gerichtssaal Nummer eins hatte sie in seinen Bann gezogen, seit sie seiner als Referendarin zum erstenmal ansichtig geworden war. Sie hatte sich stets bemüht, selbstkritisch gegenüber ihrer Schwäche für Tradition und Geschichte zu sein, und doch vermittelte ihr dieser elegante holzgetäfelte Saal einen ästhetischen Genuß und ein geistiges Hochgefühl, die zu den größten Freuden ihres Berufslebens zählten. Ausmaße und Proportionen waren wunderbar stimmig, das reichgeschnitzte Wappen über dem Podium und das funkelnde Schwert der Gerechtigkeit aus dem siebzehnten Jahrhundert darunter sorgten für das rechte Maß an Würde, der Kontrast zwischen dem überdachten Zeugenstand, gleichsam einer Kanzel in Miniaturformat, und der geräumigen Anklagebank, die den Beschuldigten in Augenhöhe mit dem Richter brachte, war augenfällig und beredt. Wie jeder genau auf seine Zwecke zugeschnittene Raum, in dem nichts fehlt und nichts zuviel ist, rief dieser Saal ein Gefühl zeitloser Ruhe hervor, ja die Illusion, daß menschliche Leidenschaft sich kontrollieren und bändigen lasse. Einmal hatte sie sich aus Neugier auf die Besuchergalerie gesetzt und minutenlang hinuntergeschaut in den leeren Saal, und es war ihr vorgekommen, als sei nur hier, wo sich sonst die Schaulustigen drängten, die Luft gedrosselt von jahrzehntelang aufgestauten Ängsten, von Hoffnung und Verzagen. Und nun war sie also wieder da, wo sie hingehörte. Sie hatte nicht damit gerechnet, daß man diesen Fall im berühmtesten Saal des Old Bailey verhandeln oder daß ein Richter des Obersten Gerichtshofs den Prozeß führen würde, aber eine vorher anberaumte Verhandlung hatte sich zerschlagen, und die Sitzungstermine für Richter und Saal waren neu verteilt worden: ein gutes Omen. Sie hatte im Saal eins auch schon verloren, aber die Erinnerung an dortige Niederlagen schmerzten sie nicht, zumal die Siege überwogen.

Wie immer während einer Verhandlung beschränkte sie auch heute den Blickkontakt auf Richter, Geschworene und Zeugen. Ganz selten nur beriet sie sich mit ihrem Assistenten, wechselte ein Wort mit dem vor ihr sitzenden Solicitor von Ashe oder sorgte für eine kurze Verzögerung, indem sie in ihren Unterlagen nach einem bestimmten Vermerk suchte. Kein Verteidiger ging besser vorbereitet in einen Prozeß. Und die wenigen Male, die sie ihren Mandanten ansah, drehte sie den Kopf so unauffällig wie möglich in Richtung Anklagebank, obwohl er mit seiner stummen Gegenwart ihre Gedanken genauso beherrschte, wie er – auch das spürte sie – die Aufmerksamkeit des Gerichts gefangennahm. Garry Ashe, Alter einundzwanzig Jahre und drei Monate, angeklagt des Mordes an seiner Tante, Mrs. Rita O’Keefe. Mit einem einzigen sauberen Schnitt, der die Blutgefäße durchtrennte, war ihr die Kehle durchschnitten worden. Und dann hatte der Mörder mehrmals wie rasend auf den halbnackten Leichnam eingestochen. Nicht selten macht der Angeklagte, besonders wenn es sich um einen sehr brutalen Mord handelt, einen eher mitleiderregend kläglichen Eindruck, weil er einfach so gewöhnlich wirkt, ein untauglicher Pechvogel, dem man das Gewaltpotential, das in seiner Tat zum Ausdruck kam, gar nicht zugetraut hätte. Aber an diesem Angeklagten war nichts Gewöhnliches. Venetia hatte das Gefühl, sich jeden Zug seines Gesichts ins Gedächtnis rufen zu können, ohne auch nur einmal zu ihm hinzusehen.

Er hatte dunkles Haar, finster blickende Augen unter dichten, geraden Brauen und eine schmale, scharfgeschnittene Nase. Sein breiter Mund war dünnlippig und hart, und der lange, auffallend schlanke Hals gab dem Kopf etwas raubvogelhaft Strenges. Er war nie fahrig oder unruhig, sondern hielt sich durchwegs, flankiert von zwei Wachbeamten, unbeweglich und sehr aufrecht in der Mitte der Anklagebank. Nur selten wanderte sein Blick nach links, dorthin, wo die Geschworenen saßen. Ein einziges Mal, während des Eröffnungsplädoyers des Staatsanwalts, hatte sie ihn zur Besuchergalerie hinaufblicken sehen. Mit leicht angewidertem Stirnrunzeln, so als beklage er das Niveau des Publikums, das er angezogen hatte, musterte er die Zuschauerreihen, ehe er sich wieder ganz auf den Richter konzentrierte. Aber in seiner Reglosigkeit wirkte er durchaus nicht angespannt oder ängstlich. Vielmehr erweckte er den Eindruck eines Menschen, der an öffentliche Auftritte gewöhnt ist: ein junger Prinz etwa, der in Begleitung seiner adeligen Kammerherren an einer Volksbelustigung teilnimmt, die er eher erduldet als genießt. Ganz anders die Geschworenen, jener übliche Querschnitt aus Männern und Frauen, deren Spruch über sein Schicksal entscheiden würde und die Venetia anmuteten wie ein zwielichtiger Haufe von Schurken, den man hier zur Verurteilung zusammengetrieben hatte. Vier von ihnen, die im offenen Hemd und mit Pullover erschienen waren, sahen aus, als wollten sie zum Autowaschen antreten. Im Unterschied zu ihnen war der Angeklagte sorgfältig gekleidet. Er trug einen marineblauen gestreiften Anzug und ein so blütenweißes Hemd, daß man es für eine Waschpulverreklame hätte halten können. Der Anzug war frisch gebügelt, aber schlecht geschnitten, die zu stark wattierten Schultern verliehen der kräftigen Statur etwas von der ranken Schlaksigkeit eines Halbwüchsigen. Er war gut gewählt, dieser Anzug. Aus der Mischung aus Selbstachtung und Verletzlichkeit, die er nahelegte, hoffte sie, Kapital zu schlagen.

Den Staatsanwalt Rufus Matthews respektierte Venetia, ohne daß sie ihn gemocht hätte. Die Zeiten, da man im Gerichtssaal mit flammender Rhetorik überzeugte, waren vorbei, und den Anklagevertretern hatten die theatralischen Effekte ohnehin nie zu Gesicht gestanden, aber Rufus liebte den Sieg. Sie würde ihm Punkt für Punkt einzeln abringen müssen. In seinem Eröffnungsplädoyer hatte er die Fakten so knapp, schlicht und klar referiert, daß der Eindruck entstand, um einen Fall von so eindeutiger Beweislage durchzufechten, bedürfe es keines rhetorischen Aufwands.

Garry Ashe hatte die letzten zwanzig Monate vor ihrem Tod bei Mrs. Rita O’Keefe, seiner Tante mütterlicherseits, am Westway 397 gewohnt. Seine Kindheit hatte er unter Aufsicht der Fürsorge abwechselnd in Waisenhäusern und bei insgesamt acht verschiedenen Pflegefamilien verbracht. Zweimal hatte er in London Unterschlupf bei Hausbesetzern gefunden, und zwischenzeitlich hatte er in einer Bar auf Ibiza gearbeitet, bevor er bei seiner Tante einzog. Das Verhältnis zwischen Tante und Neffe konnte man schwerlich als normal bezeichnen. Mrs. O’Keefe pflegte ständig wechselnde Männerbekanntschaften, und Garry hatte sich gezwungenermaßen oder auch freiwillig dazu hergegeben, seine Tante und ihre diversen Partner beim Geschlechtsakt zu fotografieren. Fotos, die aufgenommen zu haben der Angeklagte gestanden hatte, sollten als Beweismittel vorgelegt werden.

Am Freitag, den 12. Januar, am Mordabend also, wurden Mrs. O’Keefe und Garry von sechs bis neun Uhr zusammen in der Gaststätte »Duke of Clarence« in Cosgrove Gardens, etwa anderthalb Meilen vom Westway entfernt, gesehen. Dann kam es zum Streit, Garry verließ den Pub und ging angeblich nach Hause. Seine Tante, die an dem Abend sehr viel trank, blieb. Gegen halb elf weigerte sich der Wirt, ihr noch etwas auszuschenken, und sie wurde von zwei Freunden in ein Taxi verfrachtet. Zu dem Zeitpunkt war sie zwar blau, aber keineswegs volltrunken, und die Freunde waren der Ansicht, sie würde allein zurechtkommen. Der Taxifahrer setzte sie vor Nummer 397 ab und sah sie gegen Viertel vor elf durch die Seitenpforte das Grundstück betreten.

Zehn Minuten nach Mitternacht rief Garry Ashe die Polizei an und erklärte, er sei eben von einem Spaziergang ins Haus seiner Tante zurückgekehrt und habe ihre Leiche vorgefunden. Als die Polizei um null Uhr zwanzig eintraf, fanden die Beamsten Mrs. O’Keefe fast nackt mit durchschnittener Kehle auf einem Diwan im vorderen Wohnzimmer liegen. Die Tote war nachträglich mit einem Messer malträtiert worden: Die Leiche wies insgesamt neun Einstiche auf. Der Gerichtsmediziner, der den Leichnam um null Uhr vierzig untersuchte, war der Ansicht, Mrs. O’Keefe müsse kurz nach ihrer Heimkehr getötet worden sein. Nichts deutete auf einen Einbruch hin, und es gab auch keine Anzeichen dafür, daß sie an diesem Abend Besuch gehabt oder erwartet hatte.

Ein verschmierter Blutfleck, der am Duschkopf über der Wanne im Bad sichergestellt worden war, konnte später ebenso Mrs. O’Keefe zugeordnet werden wie die beiden Blutstropfen auf dem Treppenläufer. In einem Vorgarten, keine hundert Meter vom Westway 397 entfernt, hatte man hinter einer Ligusterhecke ein großes Küchenmesser gefunden. Das Messer, dessen Griff eine ungewöhnliche Dreieckskerbe aufwies, hatten sowohl der Angeklagte als auch die Putzfrau eindeutig identifiziert: Es stammte aus der Bestecklade in Mrs. O’Keefes Küche. Sämtliche Fingerabdrücke waren sorgfältig abgewischt worden.

Der Beklagte hatte vor der Polizei ausgesagt, er sei nicht auf direktem Weg von der Gaststätte nach Hause gegangen, sondern habe noch einen Spaziergang durch die Straßen hinter dem Westway bis hinunter nach Shepherd’s Bush gemacht und sei erst nach Mitternacht heimgekommen, wo er dann den Leichnam seiner Tante entdeckte. Dem Gericht lag indes die Aussage einer Nachbarin vor, die beteuerte, sie habe gesehen, wie Garry Ashe um Viertel nach elf am Mordabend das Haus Westway 397 verließ. Die Anklage ging davon aus, daß Garry Ashe von der Gaststätte »Duke of Clarence« auf direktem Weg nach Hause zurückgekehrt sei, dort auf seine Tante gewartet und sie dann mit dem Küchenmesser getötet habe. Wahrscheinlich hatte er die Tat in nacktem Zustand verübt, anschließend geduscht, sich angezogen und um elf Uhr fünfzehn das Haus verlassen, um sich mit seinem Spaziergang ein Alibi zu verschaffen.

Rufus Matthews’ abschließende Worte hatten fast beiläufig geklungen. Falls die Geschworenen aufgrund der ihnen vorliegenden Beweise davon überzeugt seien, daß Garry Ashe seine Tante ermordet habe, sei es ihre Pflicht, ihn schuldig zu sprechen. Sollten sie bis zum Schluß des Verfahrens berechtigte Zweifel an seiner Schuld hegen, dann habe der Angeklagte ein Recht darauf, vom Mord an Mrs. Rita O’Keefe freigesprochen zu werden.

Das Kreuzverhör mit Stephen Wright, dem Wirt des »Duke of Clarence«, am dritten Prozeßtag hatte Venetia wie erwartet keine Schwierigkeiten bereitet. Großspurig wie einer, der unbedingt zeigen will, daß er sich von Perücken und scharlachroten Roben nicht einschüchtern läßt, hatte er den Zeugenstand betreten und die Vereidigung mit einer Nonchalance über sich ergehen lassen, die nur zu deutlich machte, was er von diesem überkommenen Ritual hielt. Venetia war seinem leicht anzüglichen Lächeln mit einem langen, kühlen Blick begegnet. Die Anklage hatte ihn aufgefordert, ihren Standpunkt zu erhärten und zu bestätigen, daß die Unterhaltung zwischen Ashe und seiner Tante bei jenem gemeinsamen Pub-Besuch rasch in Feindseligkeit umgeschlagen sei, ja daß Mrs. O’Keefe sich ständig vor ihrem Neffen gefürchtet habe. Aber da Wright so merklich voreingenommen war, wirkte sein Auftritt nicht überzeugend, und er hatte kaum eine Chance, die Aussagen der übrigen Zeugen aus dem Pub zu erschüttern, denen zufolge Ashe nur wenig gesprochen und noch weniger getrunken hatte. »Er war immer sehr still, das war so seine Art«, sagte Wright, den seine Hybris zu der Torheit verleitete, sich vertrauensvoll bei den Geschworenen anzubiedern. »Gefährlich still, wenn Sie mich fragen. Und wie er sie dann immer anstarrte, mit diesem Blick, den er hat. Bei dem brauchte es keinen Alkohol, um ihn gefährlich zu machen.«

Venetia hatte das Kreuzverhör mit Stephen Wright genossen, und als er aus dem Zeugenstand entlassen wurde, konnte sie sich einen mitleidigen Blick hinüber zu Rufus nicht versagen, der sich redlich um Schadensbegrenzung bemühte. Sie wußten beide, daß in den letzten Minuten mehr verlorengegangen war als nur die Glaubwürdigkeit eines einzelnen Zeugen. Jedesmal, wenn ein Zeuge der Staatsanwaltschaft in Mißkredit geriet, erschütterte dies generell das Vertrauen in den Standpunkt der Anklage. Im übrigen hatte Venetia von Anfang an den großen Vorteil, daß bei diesem Fall das instinktive Mitleid mit dem Opfer fehlte. Wenn man den Geschworenen Bilder von der geschändeten Leiche eines Kindes zeigt, das zart und verletzlich wirkt wie ein Vogeljunges, dann meldet sich unfehlbar ein Urinstinkt im Innern des Betrachters und flüstert: »Dafür muß einer büßen.« Und dieses Bedürfnis nach Rache, so leicht zu verwechseln mit der Forderung nach Gerechtigkeit, kommt immer der Anklage zugute. Die Geschworenen wollen nicht den Falschen verurteilen, aber sie haben sehr wohl das Bedürfnis, einen Schuldigen auszumachen. Die Beweise der Staatsanwaltschaft wiegen desto schwerer, je größer das Bedürfnis ist, an sie zu glauben. Hier aber weckte das Opfer auf den Polizeifotos mit seinem schwabbeligen, schlaffen Bauch und den Hängebrüsten, ja selbst mit den durchtrennten Gefäßen, die so gräßlich an einen Schweinekadaver am Metzgerhaken erinnerten, eher Ekel als Mitleid. Rita O’Keefes Ruf hatte man gründlich zerstört – kein Kunststück in einem Mordfall, wo das Opfer sich schließlich nicht mehr verteidigen konnte. Eine Trinkerin, eine unattraktive, streitsüchtige Fünfundfünfzigjährige mit einem unstillbaren Appetit auf Gin und Sex – mehr war die Tote nicht gewesen. Bei vier der Geschworenen handelte es sich um junge Leute, zwei waren nur knapp über der vorgeschriebenen Altersgrenze, und Jugend kannte keine Nachsicht mit Alter und Häßlichkeit. Die innere Stimme der vier würde ihnen eine ganz andere Botschaft zuflüstern: »Das mußte ja so kommen mit der.«

Und jetzt, in der zweiten Prozeßwoche und am siebten Verhandlungstag, war man endlich bei dem in Venetias Augen alles entscheidenden Kreuzverhör von Mrs. Dorothy Scully angelangt: Hauptzeugin der Anklage, Nachbarin des Opfers, eine Witwe von neunundsechzig Jahren – eben die Frau, die erst bei der Polizei und nun auch vor Gericht ausgesagt hatte, sie habe Garry Ashe um Viertel nach elf in der Mordnacht das Haus Nummer 397 verlassen sehen.

Venetia hatte sie schon während der ersten Zeugenvernehmung beobachtet, sich ihre Stärken gemerkt und ihre Schwachstellen abzuschätzen versucht. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alles über Mrs. Scully in Erfahrung zu bringen, was sie wissen mußte. Die Frau lebte in einfachen Verhältnissen, aber nicht unter der Armutsgrenze: eine Witwe, die sich mit ihrer Rente über Wasser hielt. Der Westway war schließlich einmal eine relativ wohlhabende Gegend gewesen, eine ruhige Enklave anständiger und achtbarer, gesetzestreuer Kleinbürger, die alle ihr eigenes Häuschen hatten und stolz waren auf ihre sauberen Spitzengardinen und die liebevoll gepflegten Vorgärten, von denen jeder einen kleinen Triumph der Individualität über das triste Einerlei der Großstadt darstellte. Aber ihre Welt stürzte mit ihren Häusern ein, die der Reihe nach in großen, beißenden, schwefelgelben Staubwolken aufgingen, während die Arbeiten zur Erweiterung des Straßennetzes unaufhaltsam fortschritten. Inzwischen standen nur noch ein paar der Häuser, und selbst die Protestparolen an den Bretterzäunen, die die unbebauten Grundstücke von der Straße trennten, verblaßten bereits. Bald würde hier nichts mehr übrig sein als eine Asphaltwüste und das endlose Motorengedröhn und Bremsenquietschen der Autoschlangen, die von London nach Westen brausten. Mit der Zeit würde selbst die Erinnerung nicht mehr die Kraft haben, die Bilder von früher heraufzubeschwören. Mrs. Scully würde zu den letzten gehören, die das Feld räumten. Ihre Erinnerungen wären dann nur noch unwirkliche Chimären. Als sie in den Zeugenstand trat, brachte sie ihre Vergangenheit mit, die es schon bald nicht mehr geben würde, ihre ungewisse Zukunft, ihre Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit. Eine unzulängliche Rüstung, um sich einer der gefürchtetsten Strafverteidigerinnen des Landes im Kreuzverhör zu stellen.

Venetia sah, daß Mrs. Scully sich für den Auftritt vor Gericht keinen neuen Mantel zugelegt hatte. Ein neuer Mantel für diesen Zweck wäre eine extravagante Anschaffung gewesen; nur der Einbruch eines besonders kalten Winters oder der Verschleiß des alten Mantels hätten eine solche Ausgabe gerechtfertigt. Aber den Hut, den hatte sie sich offensichtlich eigens für diesen Anlaß gekauft: ein hellblaues Filzhütchen mit schmaler Krempe und einer großen weißen Blume, eine Zierde, die wie ein frivoler kleiner Fremdkörper über dem strapazierfähigen Tweed saß.

Den Eid hatte sie nervös, mit kaum hörbarer Stimme abgelegt. Zweimal während ihrer Aussage war der Richter gezwungen gewesen, sich vorzubeugen, sie mit altmodischer Höflichkeit zu bitten, sie möge doch etwas lauter sprechen. Im Laufe der Befragung hatte sich ihre Befangenheit allerdings ziemlich gelegt. Rufus hatte versucht, es ihr leichter zu machen, indem er gelegentlich eine Frage wiederholte, bevor sie darauf antwortete, aber Venetia hatte den Eindruck, daß er seine Zeugin damit eher verwirrt hatte. Sie spürte auch, daß Mrs. Scully seine überlaute, etwas herrische, kultivierte Upperclass-Stimme und die Angewohnheit, seine Kommentare über die Köpfe der Geschworenen hinweg in die Luft zu sprechen, unangenehm war. Rufus war immer dann in Höchstform, wenn er einen feindseligen Zeugen ins Kreuzverhör nehmen konnte. Mrs. Scully, eine alte, bemitleidenswerte und ein bißchen schwerhörige Frau, brachte den Despoten in ihm zum Vorschein. Aber sie war eine gute Zeugin gewesen, die ihre Antworten schlicht und überzeugend formulierte.

An besagtem Abend hatte sie um sieben gegessen und sich dann bei einer Freundin, Mrs. Pierce, die fünf Häuser weiter wohnte, »The Sound of Music« auf Video angesehen. Sie selber besaß kein Videogerät, aber ihre Freundin lieh sich jede Woche einen Film aus und lud sie dann für gewöhnlich am Abend zu sich ein, damit sie ihn gemeinsam anschauen konnten. Normalerweise ging Mrs. Scully spätabends nicht mehr aus dem Haus, aber Mrs. Pierce wohnte so nahe, daß es ihr nichts ausmachte, das kurze Stück nach Hause zu laufen, zumal die Straße gut beleuchtet war. Was die Zeit anging, so war sie sich ganz sicher. Als der Film zu Ende war, hätten sowohl sie als auch ihre Freundin sich gewundert, weil es so viel später gewesen sei, als beide angenommen hatten. Die Uhr auf dem Kaminsims von Mrs. Pierce hatte zehn Minuten nach elf gezeigt, und sie hatte extra noch auf ihre Armbanduhr gesehen, vor lauter Staunen darüber, daß die Zeit so rasch verflogen war. Garry Ashe kannte sie, seit er bei seiner Tante eingezogen war, und sie war sich ganz sicher, daß er es war, den sie aus Nummer 397 hatte herauskommen sehen. Er war mit raschen Schritten den kurzen Gartenweg entlanggegangen, nach links in den Westway eingebogen und hatte sich eilig in entgegengesetzter Richtung entfernt. Sie hatte ihm nachgesehen, bis er außer Sicht war, und sich gewundert, daß er so spät noch fortging. Dann hatte sie bei sich, auf Nummer 396, die Haustür aufgeschlossen und war hineingegangen. Sie konnte sich nicht erinnern, ob nebenan irgendwo Licht gebrannt hatte, meinte aber eher, das Haus habe im Dunkeln gelegen.

Rufus war mit seiner Vernehmung fast zu Ende, als Venetia den Zettel bekam. Ashe hatte wohl seinem Solicitor ein Zeichen gegeben, worauf der zur Anklagebank trat, die Notiz entgegennahm und an Venetia weiterreichte. Sie war mit schwarzem Kugelschreiber geschrieben: keine impulsiv und hastig hingekritzelte Nachricht, sondern ein mit fester, kleiner Steilschrift notierter Satz. »Fragen Sie sie, was für eine Brille sie in der Mordnacht aufgehabt hat.«

Venetia hütete sich, jetzt zur Anklagebank hinüberzusehen. Sie wußte, daß dies einer jener entscheidenden Momente war, die über den Ausgang des Prozesses entscheiden konnten. Ein Moment, der jene oberste Regel des Kreuzverhörs betraf, die sie bereits als junge Referendarin gelernt hatte: Stelle niemals eine Frage, deren Antwort du nicht schon kennst! Ihr blieben fünf Sekunden, um sich zu entscheiden, bevor sie ins Kreuzverhör eintreten mußte. Wenn sie diese Frage vorbrachte und die falsche Antwort bekam, dann war Ashe verloren. Aus zwei Gründen tendierte sie dennoch dazu, das Wagnis einzugehen: Zum einen war sie zuversichtlich, die Antwort bereits zu kennen, denn Ashe hätte ihr diesen Zettel nicht geschrieben, wenn er sich seiner Sache nicht sicher gewesen wäre. Der zweite Grund war nicht weniger schwerwiegend. Sie mußten, wenn irgend möglich, Mrs. Scully in ein schlechtes Licht rücken. Die Aussage, die sie mit so unverkennbar ehrlicher Überzeugung gemacht hatte, war für Ashe mehr als belastend gewesen.

Sie schob den Zettel zwischen ihre Akten, als handele es sich um eine unwichtige Kleinigkeit, mit der es keine Eile hatte, und stand in aller Ruhe auf.

»Verstehen Sie mich so gut, Mrs. Scully?«

Die Frau nickte und flüsterte: »Ja.«

Venetia lächelte ihr flüchtig zu. Das genügte schon. Die Frage, das ermutigende Lächeln und der warme Tonfall sagten es ganz deutlich: Ich bin eine Frau. Wir stehen auf derselben Seite. Diese aufgeblasenen Männer können uns nicht einschüchtern. Und von mir haben Sie nichts zu befürchten.

Venetia ging die Aussage nochmals so behutsam mit ihr durch, daß ihr argloses Opfer, als sie schließlich zum vernichtenden Schlag ausholte, ganz willfährig war. Die Nachbarin erzählte von den Krächen, die sie nebenan gehört hatte und an denen eine männliche Stimme beteiligt gewesen war und eine mit starkem irischen Akzent, unverkennbar die von Mrs. O’Keefe. Sie meinte, es sei immer die gleiche Männerstimme gewesen. Aber Mrs. O’Keefe hatte ständig Freunde zu Gast. Kunden wäre vielleicht der passendere Ausdruck. Konnte sie mit Bestimmtheit sagen, daß die Männerstimme die von Garry gewesen war? Mrs. Scully konnte es nicht. Geschickt wurde der Verdacht lanciert, daß sich da vielleicht eine verständliche Animosität gegenüber der Tante auf den Neffen übertragen hatte. Die beiden waren nicht die Art Nachbarn, an die Mrs. Scully gewöhnt war.

»Kommen wir jetzt zu dem jungen Mann, Mrs. Scully, den Sie in der Mordnacht das Haus Nummer 397 verlassen sahen und in dem Sie den Angeklagten zu erkennen meinten. Haben Sie oft gesehen, daß Garry die Vordertür benutzte?«

»Nein, für gewöhnlich ging er hinten durch den Garten, wegen seines Motorrads.«

»Dann waren Sie also daran gewöhnt, ihn sein Motorrad durch den Garten zum Tor hinausschieben zu sehen?«

»Manchmal konnte ich ihn von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen. Das geht nach hinten raus.«

»Und da sein Motorrad im Garten abgestellt war, ergab es sich wohl ganz natürlich, daß er den Hinterausgang benutzte?«

»Wahrscheinlich, ja.«

»Haben Sie ihn mitunter auch dann den Hinterausgang benutzen sehen, wenn er das Motorrad nicht bei sich hatte?«

»Ich denke, so ein-, zweimal.«

»Ein-, zweimal insgesamt oder ein-, zweimal die Woche? Es macht nichts, wenn Sie das nicht mit absoluter Bestimmtheit sagen können. So was schreibt man sich ja schließlich nicht auf.«

»Ich denke, ich hab ihn so zwei-, dreimal die Woche hinten rausgehen sehen. Manchmal mit, manchmal ohne Motorrad.«

»Und wie oft sahen Sie ihn den Vordereingang benutzen?«

»Das weiß ich nicht mehr. Einmal, als er sich ein Taxi bestellt hatte. Da ist er vorne rausgegangen.«

»Was man ja auch nicht anders erwarten würde. Aber haben Sie ihn öfter die Vordertür benutzen sehen? Schauen Sie, was ich herausfinden möchte, weil ich denke, daß es den Geschworenen weiterhelfen wird, ist, ob Garry normalerweise den Vorder- oder den Hintereingang benutzt hat, wenn er das Haus verließ.«

»Ich glaube, meistens sind sie hinten rausgegangen, alle beide.«

»Verstehe. Hauptsächlich benutzten sie den Hintereingang.« Und dann, immer noch ganz ruhig und mit der gleichen verständnisvoll interessierten Stimme: »Die Brille, die Sie da aufhaben, Mrs. Scully, ist die neu?«

Die Frau hob die Hände und betastete das Gestell, wie um sich zu vergewissern, daß die Brille noch da war. »Ziemlich neu, ja. Ich hab sie an meinem Geburtstag bekommen.«

»Und der war?«

»Am 16. Februar. Darum weiß ich auch noch so genau, seit wann ich die Brille habe.«

»Und sind Sie sich da ganz sicher?«

»Aber ja.« Geflissentlich, wie in dem Bestreben, ihr Argument zu verdeutlichen, wandte sie sich an den Richter. »Ich war bei meiner Schwester zum Tee eingeladen, und unterwegs bin ich beim Optiker vorbeigegangen und hab sie abgeholt. Ich wollte meiner Schwester das neue Gestell zeigen und sie fragen, wie es ihr gefällt.«

»Und Sie sind sicher, daß das am 16. Februar war – fünf Wochen nach dem Mord an Mrs. O’Keefe?«

»Ja, ganz, ganz sicher.«

»Und Ihre Schwester? Fand sie, daß Ihnen die neue Brille steht?«

»Ihr war sie ein bißchen zu ausgefallen, aber ich wollte mal was anderes. Man wird es leid, immer dasselbe alte Gestell auf der Nase zu tragen. Und da dacht ich, ich probier mal was Neues.«

Und jetzt die brenzlige Frage, doch Venetia kannte die Antwort im voraus. Eine Frau, die sich mühsam mit einer kleinen Rente durchbringt, gibt weder unnötig Geld für einen Sehtest aus, noch betrachtet sie ihre Brille als modisches Accessoire.

»Haben Sie sich deshalb eine neue Brille zugelegt, Mrs. Scully?« fragte sie. »Weil Sie das alte Gestell leid waren?«

»Nein, nicht deshalb. Ich konnte mit der alten Brille nicht mehr gut sehen. Und da bin ich zum Augenarzt gegangen.«

»Und was genau konnten Sie nicht mehr erkennen?«

»Na ja, eigentlich hab ich’s vor allem beim Fernsehen gemerkt. Da waren auf einmal die Gesichter so verschwommen.«

»Wo steht Ihr Fernseher, Mrs. Scully?«

»Vorne im Wohnzimmer.«

»Und das ist genauso groß wie das nebenan?«

»Muß wohl. Die Häuser sind ja alle gleich gebaut.«

»Also kein besonders geräumiges Zimmer. Die Geschworenen haben Fotos von Mrs. O’Keefes Wohnzimmer gesehen. Ungefähr zwölf Quadratmeter, was meinen Sie?«

»Ja, das dürfte stimmen. So ungefähr.«

»Und wie weit sitzen Sie vom Bildschirm weg?«

Das erste Zeichen von Erschrecken, ein banger Blick zum Richter, dann sagte Mrs. Scully: »Na ja, ich sitze neben dem Gasofen, und der Fernseher, der steht gegenüber, in der Ecke neben der Tür.«

»Es ist kein angenehmes Gefühl, wenn man den Bildschirm zu dicht vor sich hat, nicht wahr? Aber versuchen wir doch mal, ob wir das ein bißchen präziser angeben können!« Ein Blick zum Richter. »Mit Ihrer Erlaubnis, Euer Ehren.« Er nickte zustimmend. Sie deutete auf Neville Saunders, Ashes Solicitor. »Wenn ich den Herrn hier bitte, langsam auf Seine Lordschaft zuzugehen, sagen Sie mir dann bitte, wann der Abstand zwischen den beiden in etwa dem zwischen Ihnen und Ihrem Fernsehgerät entspricht?«

Neville Saunders schien zwar etwas überrascht, setzte jedoch automatisch die ernste Miene auf, die einem Akteur, der die Bühne betrat, angemessen war, und erhob sich. Das Spiel »Herr Kaiser, wie viele Schritte gibst du mir?« konnte beginnen. Als er an die drei Meter vom Richtertisch entfernt war, nickte Mrs. Scully. »So ungefähr.«

»Drei Meter oder ein bißchen weniger.«

Venetia wandte sich wieder der Zeugin zu. »Mrs. Scully, ich weiß, Sie sind eine ehrliche Zeugin. Sie bemühen sich, die Wahrheit zu sagen, weil Sie dem Gericht helfen wollen und weil Sie wissen, wie wichtig die Wahrheitsfindung dabei ist. Die Freiheit, die ganze Zukunft eines jungen Menschen hängt davon ab. Sie haben dem Gericht erzählt, daß Sie Ihr Fernsehbild auf drei Meter Entfernung nur noch verschwommen sehen konnten. Aber zuvor haben Sie unter Eid ausgesagt, daß Sie den Angeklagten in einer dunklen Nacht und im Schein einer sehr hoch installierten Straßenbeleuchtung aus fast zehn Meter Entfernung erkannt hätten. Können Sie mit absoluter Sicherheit ausschließen, daß Sie sich geirrt haben? Können Sie ganz sicher sein, daß es nicht ein anderer junger Mann war, der in jener Nacht aus dem Haus kam, einer, der etwa im gleichen Alter und von gleicher Größe war wie Mr. Ashe? Lassen Sie sich Zeit, Mrs. Scully! Niemand drängt Sie.«

Ganze neun Worte waren es, die die Zeugin hätte sagen müssen: »Es war Garry Ashe. Ich habe ihn deutlich erkannt.« Jeder professionelle Verbrecher hätte sie gesprochen, hätte gewußt, daß man im Kreuzverhör stur an seiner Geschichte festhalten muß, nichts verändern und nichts beschönigen darf. Aber so ein Krimineller ist auch mit dem System vertraut. Mrs. Scully hatte den Nachteil, daß sie ehrlich war, aufgeregt und bemüht, es ihrem Gegenüber recht zu machen. Einen Moment herrschte Schweigen, dann sagte sie: »Ich dachte, es war Garry.«

Und nun? Es so stehenlassen oder noch einen Schritt weitergehen? Das war immer die Gefahr beim Kreuzverhör. Venetia sagte: »Weil es sein Haus war, weil er dort wohnte. Da haben Sie verständlicherweise angenommen, daß er es war. Aber konnten Sie ihn auch wirklich genau erkennen, Mrs. Scully? Können Sie da ganz sicher sein?«

Die Frau sah sie mit großen Augen an. Endlich sagte sie: »Vielleicht hätte es jemand sein können, der so aussah wie er. Aber seinerzeit dachte ich, es war Garry.«

»Sie dachten damals, es sei Garry, aber es hätte auch jemand anders sein können. Genau. Ein ganz natürlicher Irrtum, Mrs. Scully, aber ich möchte Ihnen doch nahelegen, daß es ein Irrtum war. Haben Sie vielen Dank!«

Selbstverständlich konnte Rufus das nicht auf sich beruhen lassen. Er hatte das Recht, noch einmal in die Befragung einzusteigen, wenn ein Aussagepunkt der nachträglichen Klärung bedurfte. Also erhob er sich gewichtig, zog seine Robe zurecht und inspizierte die Luft über der Geschworenenbank mit dem verdutzten Gesichtsausdruck eines Mannes, der sich mit einem unvorhergesehenen Wetterumschwung konfrontiert sieht. Mrs. Scully sah ihn an wie ein schuldbewußtes, ängstliches Kind, das weiß, wie sehr es die Erwachsenen enttäuscht hat. Rufus bemühte sich nicht ohne Erfolg, seinen Ton zu mäßigen.

»Mrs. Scully, es tut mir leid, daß es so lange dauert, aber wir haben da einen Punkt, von dem ich meine, daß er den Geschworenen einiges Kopfzerbrechen bereiten könnte. Während Ihrer ersten Vernehmung haben Sie ausgesagt, für Sie bestehe kein Zweifel daran, daß es Garry Ashe war, den Sie um Viertel nach elf aus dem Haus seiner Tante kommen sahen. Doch während der Vernehmung durch meine geschätzte Kollegin sagen Sie auf einmal – und ich zitiere: ›Vielleicht hätte es jemand sein können, der so aussah wie er. Aber seinerzeit dachte ich, es war Garry.‹ Nun werden Sie gewiß einsehen, daß nicht beide Aussagen zutreffen können und daß es den Geschworenen womöglich schwerfällt nachzuvollziehen, was genau Sie eigentlich sagen wollten. Ich gestehe Ihnen gern, daß ich selber ein bißchen verwirrt bin. Und darum rasch noch einmal die Frage: Der Mann, den Sie an dem bewußten Abend aus dem Haus Nummer 397 kommen sahen – wer, glauben Sie, war das?«

Jetzt wollte Mrs. Scully nur noch aus dem Zeugenstand entlassen, wollte nicht länger zwischen zwei Personen hin und her gezerrt werden, die beide eine klare Antwort von ihr forderten, aber eben nicht dieselbe. Wie in der Hoffnung, er möge für sie antworten oder ihr zumindest bei der Entscheidung behilflich sein, sah sie den Richter an. Das Gericht wartete. Schließlich kam die Antwort, eine Antwort, geprägt vom verzweifelten Ringen um die Wahrheit.

»Ich glaube, es war Garry Ashe.«

Venetia wußte, daß Rufus kaum eine andere Wahl hatte als seine nächste Zeugin, Mrs. Rose Pierce, aufzurufen, damit sie bestätigte, um wieviel Uhr Mrs. Scully ihr Haus verlassen hatte. Der Zeitfaktor war von entscheidender Bedeutung. Falls Mrs. O’Keefe unmittelbar oder kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Pub umgebracht worden war, dann hätte Ashe eine halbe Stunde Zeit gehabt, sie zu töten, zu duschen, sich anzuziehen und seinen Spaziergang anzutreten.

Mrs. Pierce, eine mollige, rotwangige Frau mit wachem Blick, trug einen wallenden schwarzen Wollmantel und einen flachen Hut und paßte so gut in den Zeugenstand wie Noahs Frau in ihre Kajüte auf der Arche. Es gibt, dachte Venetia, ohne Zweifel auch Orte, die Mrs. Pierce einschüchtern können, aber der Oberste Gerichtshof des Old Bailey gehört bestimmt nicht dazu. Als ihren Beruf gab sie »pensionierte Kinderschwester« an, und so wie sie das sagte, hatte man den Eindruck, sie traue es sich ebenso zu, mit dem Erwachsenenunfug des männlichen Geschlechts fertig zu werden wie vordem mit den kindlichen Vergehen ihrer Zöglinge. Sogar Rufus schienen bei ihrem Anblick unangenehme Erinnerungen an die strenge Disziplin im Kinderzimmer heimzusuchen. Seine Befragung währte nur kurz, und die Zeugin antwortete ihm mit selbstsicherer Zuversicht: Mrs. Scully hatte das Haus der Freundin verlassen, kurz bevor deren Stiluhr, das Geschenk eines früheren Arbeitgebers, ein Viertel nach elf schlug.

Venetia erhob sich eilig, um ihre einzige Frage zu stellen: »Mrs. Pierce, können Sie sich erinnern, ob Mrs. Scully an dem Abend Mühe hatte, dem Videofilm zu folgen?«

Vor lauter Verblüffung wurde Mrs. Pierce unerwartet redselig: »Komisch, daß Sie mich ausgerechnet das fragen, verehrte Frau Anwältin. Dorothy hat nämlich just an diesem Abend darüber geklagt, daß das Bild so verschwommen sei. Da hatte sie allerdings noch ihre alte Brille. Sie redete schon eine ganze Weile davon, daß sie ihre Augen mal wieder untersuchen lassen müsse, und ich sagte zu ihr, je eher, desto besser, und dann haben wir uns darüber unterhalten, ob sie bei dem alten Gestell bleiben oder mal was Neues ausprobieren solle. ›Trau dich nur mal an was Neues!‹ hab ich ihr zugeredet. Man lebt schließlich bloß einmal. Ja, und an ihrem Geburtstag, da kriegte sie dann die neue Brille, und seither hat sie keine Beschwerden mehr.«

Venetia dankte ihr und setzte sich. Fast hatte sie Mitleid mit Rufus. Wie leicht hätte es sein können, daß Mrs. Scully ausgerechnet am Mordabend nicht über ihre schwache Sehkraft geklagt hatte. Aber nur besonders naive Menschen glauben, daß das Glück in der Strafgerichtsbarkeit keine Rolle spielt.

Am nächsten Tag, Donnerstag, den 12. September, erhob sich Venetia, um das Eröffnungsplädoyer der Verteidigung zu halten. Dessen Schwerpunkte hatte sie schon im Kreuzverhör wirkungsvoll herausgestellt. Am frühen Nachmittag dann blieb nur mehr ein Zeuge, den sie aufzurufen hatte: der Angeklagte.

Sie wußte, daß sie Ashe in den Zeugenstand holen mußte. Er hätte darauf bestanden. Im Umgang mit ihm hatte sie frühzeitig seine Eitelkeit erkannt, jene Mischung aus Dünkel und Prahlerei, die selbst jetzt noch all die Pluspunkte, die sie im Kreuzverhör bei den Zeugen der Anklage errungen hatte, zunichte machen konnte. Aber Ashe würde sich seinen letzten öffentlichen Auftritt nicht nehmen lassen. Die vielen Stunden, die er geduldig auf der Anklagebank hatte sitzen müssen, waren für ihn nur der Auftakt gewesen zu jenem großen Augenblick, da er endlich für sich selbst sprechen und es sich entscheiden würde, ob er den Prozeß gewann oder verlor. Sie kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, wie zuwider es ihm gewesen sein mußte, still dabeizusitzen, während die anderen redeten und seinen Fall verhandelten. Dabei war er doch die wichtigste Person in diesem Gerichtssaal. Seinetwegen saß ein Richter des Obersten Gerichtshofs mit seiner scharlachroten Schärpe zur Rechten des königlichen Wappens, seinetwegen harrten zwölf Männer und Frauen geduldig Stunde um Stunde aus, um zuzuhören, wie renommierte Juristen – wieder nur seinetwegen – Verhöre und Kreuzverhöre anstellten und gegeneinander argumentierten. Venetia wußte, wie leicht ein Angeklagter das Gefühl bekommen konnte, er sei nur der unbedeutende Spielball für die Interessen anderer, das System habe ihn vereinnahmt und benutze ihn, ja führe ihn gar vor, damit diese anderen an ihm ihre Klugheit und ihren Sachverstand demonstrieren konnten. Aber jetzt würde Ashe seine Chance bekommen. Sie wußte, daß sie ein Risiko einging; wenn Eitelkeit und Prahlsucht sich als stärker erwiesen denn seine Selbstbeherrschung, dann war es schlecht um ihn bestellt.

Schon nach den ersten Minuten ihrer Befragung erkannte sie, daß ihre Sorge gegenstandslos gewesen war. Sein Auftritt – und sie zweifelte nicht daran, daß es sich um einen solchen handelte – war großartig kalkuliert. Er hatte sich natürlich auf ihre erste Frage vorbereitet, auf seine Antwort war sie allerdings nicht gefaßt.

»Garry, haben Sie Ihre Tante geliebt?«

Eine kurze Pause und dann: »Ich hatte sie sehr gern, und sie hat mir leid getan. Ich glaube, ich weiß nicht, was die Leute unter Liebe verstehen.«

Bis auf die knappe, formelhafte Unschuldserklärung, die er zu Beginn des Prozesses mit fester, leiser Stimme abgegeben hatte, war dies seine erste Einlassung vor Gericht. Im Saal war es vollkommen still, und seine Worte fielen in eine Atmosphäre gespannter Erwartung. Venetia konnte die Reaktion der Geschworenen genau verfolgen. Natürlich wußte er nicht, was Liebe war, wie sollte er auch? Ein Junge, der seinen Vater nie gekannt und den seine Mutter aus dem Haus gejagt hatte, als er noch keine acht Jahre alt war; den die Fürsorge von einer Pflegefamilie zur nächsten verschoben, von einem Kinderheim ins andere gesteckt und den man vom Augenblick seiner Geburt an als lästig empfunden hatte. Zärtlichkeit, Geborgenheit, uneigennützige Zuneigung, das alles hatte er nie gekannt. Wie sollte er da wissen, was Liebe war?

Während der Befragung konnte sie sich des sonderbaren Gefühls nicht erwehren, daß sie zusammenarbeiteten wie zwei Schauspieler, die schon seit Jahren gemeinsam auf der Bühne standen, wechselseitig ihre geheimen Zeichen erkannten, jede Pause auf ihre Wirkung hin kalkulierten und sorgsam darauf achteten, dem Partner keinesfalls seinen stärksten Moment zu verpatzen – nicht, weil sie einander schätzten oder auch nur respektierten, sondern weil sie ein Duett waren, dessen Erfolg von dem instinktiven gegenseitigen Verständnis abhing, mit dem beide zum gewünschten Ergebnis beitrugen. Ashes Geschichte hatte den Vorzug, einfach und stimmig zu sein. Was er anfangs bei der Polizei ausgesagt hatte, wiederholte er jetzt vor Gericht, ohne etwas zu verändern oder zu beschönigen.

Ja, er und seine Tante hatten im »Duke of Clarence« eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Es war dabei einmal mehr um den leidigen alten Streit gegangen: Sie wollte, daß er sie weiter dabei fotografiere, wenn sie mit ihren Kunden schlief, er wollte damit aufhören. Es war eher eine Auseinandersetzung gewesen als ein handfester Krach, aber sie war betrunken, und so hielt er es für vernünftig, zu gehen und sich bei einem ruhigen Nachtspaziergang darüber klarzuwerden, ob es nicht an der Zeit sei, sich eine neue Bleibe zu suchen.

»Das wollten Sie also: Ihre Tante verlassen?«

»Teils, teils. Einerseits wollte ich weg, aber ich hatte sie auch gern. Ich glaube, sie brauchte mich, und für mich war es ein Zuhause.«

Also war er durch die Straßen hinterm Westway gebummelt und bis hinunter nach Shepherd’s Bush geraten, bevor er kehrtmachte. Unterwegs begegneten ihm Passanten, aber nicht viele. Besonders aufgefallen war ihm niemand. Er war nicht einmal sicher, durch welche Straßen er gegangen war. Als er kurz nach Mitternacht heimkam, fand er den Leichnam seiner Tante auf dem Diwan im Wohnzimmer. Er hatte sofort die Polizei verständigt. Nein, die Leiche hatte er nicht angerührt. Als er ins Zimmer kam, hatte er auf den ersten Blick gesehen, daß seine Tante tot war.

Auch im Kreuzverhör blieb er unerschütterlich, und bei bestimmten Fragen räumte er bereitwillig ein, daß er sich nicht mehr erinnere oder nicht ganz sicher sei. Nicht einmal sah er zur Geschworenenbank hin, aber sie, die zwölf Männer und Frauen rechts von ihm, blickten ihn unverwandt an. Als er schließlich den Zeugenstand verließ, wunderte Venetia sich, daß sie je an ihm gezweifelt hatte.

In ihrem Abschlußplädoyer griff sie die Argumente der Staatsanwaltschaft Punkt für Punkt auf und zerpflückte sie erfolgreich. Zu den Geschworenen sprach sie so vertraulich, als enthülle sie ihnen die Wahrheit über ein Geschehen, das ihnen und ihr Sorge bereitet hatte, und zwar aus gutem Grund, das man aber jetzt in einem Licht sehen konnte, das logischen Argumenten standhielt und die Unschuld des Angeklagten offenbarte. Wo, bitte, war sein Motiv? Man hatte ihm unterstellt, darauf spekuliert zu haben, seine Tante zu beerben, aber alles, was Mrs. O’Keefe in Aussicht hatte, war das Geld für den zwangsweisen Verkauf des Hauses, wenn der rechtskräftig wurde, und die Summe hätte nicht einmal ausgereicht, um ihre Schulden zu bezahlen. Ihr Neffe wußte, daß sie das Geld mit vollen Händen ausgab, vor allem für Alkohol, daß ihre Gläubiger sie bedrängten und die Schuldeneintreiber bei ihr ein und aus gingen. Was konnte er da noch für sich erwarten? Durch ihren Tod hatte er nichts gewonnen, sondern nur ein Heim verloren. Dann waren da dieser einzelne Blutspritzer auf dem Duschkopf und die beiden Blutflecken auf der Treppe. Man hatte Ashe unterstellt, er habe seine Tante nackt getötet und sich anschließend geduscht, bevor er aus dem Haus ging, um sich mit einem Spaziergang ein Alibi zu verschaffen. Aber auch die Besucher der Tante, namentlich ihre Stammkunden, kannten sich im Hause aus und wußten, daß der Hahn am Waschbecken im Badezimmer sich nur schwer aufdrehen ließ und zudem furchtbar spritzte. Was hätte da nähergelegen, als sich die Hände unter der Dusche zu waschen?

Die Anklage hatte sich im wesentlichen auf eine Zeugin gestützt, die Nachbarin Mrs. Scully, die in ihrer ersten Vernehmung ausgesagt hatte, sie habe gesehen, wie Garry das Haus um Viertel nach elf durch den Vordereingang verließ. Die Geschworenen hatten Mrs. Scully im Zeugenstand erlebt. Wahrscheinlich hatten sie, wie jeder, der ihr zuhörte, den Eindruck gewonnen, hier handle es sich um eine aufrichtige Zeugin, die redlich um die Wahrheit bemüht war. Aber was sie – flüchtig – gesehen hatte, das war eine männliche Gestalt, nächtens, unter hohen Natriumdampflampen, die zwar eine belebte Fahrbahn zufriedenstellend ausleuchten, dafür aber oft verwirrende Schatten auf die angrenzenden Häuserfronten werfen. Mrs. Scully trug zu der Zeit noch eine Brille, mit der sie nicht einmal die Gesichter auf einem Fernsehschirm in knapp drei Meter Entfernung klar erkennen konnte. Im Kreuzverhör hatte sie den Geschworenen erklärt: »Ich dachte, es war Garry … Vielleicht hätte es auch jemand sein können, der so aussah wie er.« Die Geschworenen müßten doch zugeben, daß Mrs. Scullys Identifizierung von Garry Ashe, dieser so zentrale Baustein der Anklage, nicht unbedingt verläßlich ist.

Sie kam zum Schluß. »Garry Ashe hat Ihnen erzählt, daß er diesen nächtlichen Spaziergang machte, um seiner Tante nicht begegnen zu müssen, wenn sie – wie er wohl wußte, betrunken – aus dem ›Duke of Clarence‹ heimkam. Er brauchte Zeit, um über ihr Zusammenleben nachzudenken, über seine Zukunft und darüber, ob es an der Zeit sei, sich eine neue Bleibe zu suchen. Wörtlich hat er im Zeugenstand gesagt: ›Ich mußte mich entscheiden, was ich aus meinem Leben machen wollte.‹ In Anbetracht dieser obszönen Fotos – und ich bedaure, daß wir Sie mit ihnen konfrontieren mußten – mögen Sie sich jetzt fragen, warum er das Haus seiner Tante nicht schon viel früher verlassen hat. Nun, er hat Ihnen den Grund genannt. Sie war seine einzige lebende Verwandte. Das Heim, das sie ihm bot, war das einzige Zuhause, das er je hatte. Zudem dachte er, sie brauche ihn. Meine Damen und Herren Geschworenen, es ist schwer, jemanden im Stich zu lassen, der auf uns angewiesen ist, egal, wie belastend, ja wie pervers seine Bedürfnisse auch sein mögen. So irrte er denn, ziellos und ohne daß ihn jemand sah, durch die Nacht und traf zu später Stunde auf das Horrorszenario dieses blutbespritzten Zimmers. Kriminaltechnisch gesehen, gibt es keinerlei Beweise, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Die Polizei hat weder an seiner Kleidung noch an seinem Körper Blutspuren gefunden, seine Fingerabdrücke waren nicht auf dem bewußten Messer. Dagegen ist es sehr wohl vorstellbar, daß irgendeiner ihrer zahlreichen Kunden in dieser Nacht bei Mrs. O’Keefe eingedrungen ist. Meine Damen und Herren, kein Mensch verdient es, durch Mord zu enden. Ein Menschenleben bleibt ein Menschenleben, gleichgültig, ob das Opfer eine Prostituierte oder eine Heilige ist. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich – im Tode wie im Leben. Mrs. O’Keefe hat den Tod gewiß nicht verdient. Aber wie alle Prostituierten – und nichts anderes war sie – hat sie sich durch ihren Lebenswandel einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Sie haben die Fotos gesehen, die zu machen sie ihren Neffen veranlaßt oder gezwungen hat. Sie war eine sexhungrige Frau, die großzügig und liebevoll sein konnte, die aber, sowie sie unter Alkoholeinfluß stand, ausfallend und gewalttätig wurde. Wir wissen nicht, wen sie in jener Nacht eingelassen oder was sich zwischen ihr und ihrem Besucher abgespielt hat. Die gerichtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, daß das Opfer unmittelbar vor seinem Tode keinen Geschlechtsverkehr hatte. Aber, meine Damen und Herren Geschworenen, ist es nicht mehr als wahrscheinlich, daß sie von einem ihrer Kunden getötet wurde – sei es aus Eifersucht, Wut, Frustration, Haß oder schierer Mordlust? Es war ein ungemein brutaler Mord. Betrunken wie sie war, öffnete sie ihrem Mörder die Tür. Das wurde ihr zum tragischen Verhängnis. Eine Tragödie auch für den jungen Mann, der heute in diesem Gerichtssaal auf der Anklagebank sitzt. Mein geschätzter Kollege hat Ihnen Ihre Aufgabe in seinem Eröffnungsplädoyer klipp und klar dargelegt. Wenn Sie ohne jeden Zweifel davon überzeugt sind, daß mein Mandant seine Tante ermordet hat, dann müssen Sie ihn schuldig sprechen. Falls Sie aber nach Abwägung aller Indizien und Beweise auch nur einen berechtigten Zweifel daran hegen, daß Mrs. O’Keefe durch seine Hand niedergestreckt wurde, dann ist es Ihre Pflicht, auf nicht schuldig zu erkennen.«

Alle Richter sind Schauspieler. Richter Moorcrofts Kunst, die er nun schon seit so vielen Jahren praktizierte, daß sie ihm in Fleisch und Blut übergegangen war, stützte sich auf Verbindlichkeit und Sachverstand, bisweilen aufgelockert durch seinen messerscharfen Witz. Bei seinen Resümees pflegte er sich mit deutlicher Körpersprache an die Geschworenen zu wenden und sie, während er behutsam einen Bleistift zwischen beiden Zeigefingern balancierte, als ebenbürtige Partner anzusprechen, die sich freundlicherweise bereit gefunden hatten, ihre kostbare Zeit zu opfern, um ihn bei der Klärung eines Problems zu unterstützen, das seine Tücken hatte, aber – wie alle menschlichen Belange – letztlich doch mit Vernunft zu lösen war. Das Resümee fiel wie stets bei diesem Richter beispielhaft fair und umfassend aus. Kein Gerichtshof hätte nach diesem Schlußwort eine Revision aufgrund unrichtiger Rechtsbelehrung der Geschworenen zugelassen; einen solchen Antrag hatte dieser Richter auch noch nie erlebt.

Die Geschworenen hörten ihm mit ausdrucksloser Miene zu. Venetia beobachtete sie und dachte wie so oft, daß dies ein merkwürdiges Rechtssystem war, eines, das gleichwohl erstaunlich gut funktionierte, vorausgesetzt, man stufte den Schutz des Unschuldigen höher ein als die Bestrafung des Schuldigen. Es war nicht darauf ausgerichtet – wie hätte es das auch sein können? –, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit an den Tag zu bringen. Selbst das auf dem Untersuchungsgrundsatz fußende System des Kontinents konnte das nicht leisten. Andernfalls wäre es um ihren Mandanten auch schlecht bestellt gewesen.

Für den konnte sie jetzt nichts mehr tun. Die Geschworenen erhielten ihre letzten Weisungen und verfügten sich im Gänsemarsch hinüber ins Beratungszimmer. Der Richter stand auf, die Gerichtsangehörigen verbeugten sich und warteten stehend, bis er den Saal verlassen hatte. Venetia merkte an dem Raunen und Schlurfen von oben, daß die Besuchergalerie sich leerte. Und ihr blieb nun nichts weiter übrig, als sich in Geduld zu fassen und auf das Urteil zu warten.

2

Im Pawlet Court am Westrand des Middle Temple flammten langsam die Gaslaternen auf. Und wie an jedem Abend seit nunmehr vierzig Jahren, wenn er in der Kanzlei gearbeitet hatte, stand deren Seniorchef Hubert St. John Langton am Fenster und schaute zu. Er hatte eine besondere Vorliebe für diese Stunde, zumal zu dieser Jahreszeit. Über den kleinen Innenhof, einen der schönsten im Middle Temple, legte sich der weich glänzende Schimmer eines frühen Herbstabends, das Geäst der mächtigen Roßkastanie verdichtete sich gleichermaßen vor seinen Augen, und die Lichtkarrees in den georgianischen Fenstern brachten die wohlgeordnete, fast intim anmutende Atmosphäre, in der noch immer der Geist des achtzehnten Jahrhunderts zu walten schien, so recht zur Geltung. Unter ihm glänzten die Kieselstege zwischen dem Natursteinbelag wie frisch poliert. Drysdale Laud trat zu ihm ans Fenster. Einen Moment lang verharrten sie schweigend nebeneinander, dann wandte Langton sich ab.

»Das wird mir am meisten fehlen«, sagte er, »hier zu stehen und zuzugucken, wie die Laternen angehen. Seit sie zentral betrieben werden, ist es freilich nicht mehr ganz dasselbe. Wie gern habe ich früher nach dem Laternenanzünder Ausschau gehalten. Als der plötzlich nicht mehr in den Hof kam, war es, als sei eine ganze Ära unwiederbringlich dahin.«

Er wollte also doch zurücktreten, hatte sich endlich durchgerungen. Mit einer Stimme, die tunlichst weder Überraschung noch Bedauern verriet, sagte Laud: »Man wird Sie hier vermissen.«

Banaler, dachte er, hätte der Dialog über diese Entscheidung, die er seit mehr als einem Jahr mit Ungeduld erwartete, kaum ausfallen können. Für den alten Mann war es Zeit zu gehen. Gar so alt war er zwar nicht, noch keine dreiundsiebzig, aber Lauds kritischwacher Blick hatte während des letzten Jahres das ebenso allmähliche wie unaufhaltsame Schwinden der geistigen und körperlichen Kräfte des Seniorchefs sehr wohl registriert. Jetzt beobachtete er, wie Langton sich schwerfällig hinter seinem Schreibtisch niederließ, dem Schreibtisch, der schon seinem Großvater gehört und von dem er gehofft hatte, ihn eines Tages seinem Sohn übergeben zu können. Eine Hoffnung, die jene Lawine oberhalb von Klosters zusammen mit vielen anderen Träumen unter sich begraben hatte.

»Der Baum wird wohl auch verschwinden müssen«, sagte er. »Die Leute beschweren sich, weil er angeblich im Sommer zuviel Licht wegnimmt. Ich bin froh, daß ich nicht mehr hiersein werde, wenn er der Axt zum Opfer fällt.«

Laud konnte sich eines gewissen Unmuts nicht erwehren. Langton hatte sich bislang nie sentimental gezeigt. »Man würde ihm nicht mit der Axt zu Leibe rücken, sondern mit einer Hochleistungskettensäge«, sagte er, »aber ich glaube nicht, daß es dazu kommt. Der Baum ist doch geschützt.« Er ließ einen Moment verstreichen und fragte dann scheinbar obenhin: »Und wann werden Sie sich zurückziehen?«

»Zum Jahresende. Wenn so eine Entscheidung einmal getroffen ist, hat es keinen Sinn, das Ganze noch lange hinauszuzögern. Ihnen sage ich es jetzt schon, weil wir uns schließlich Gedanken über meinen Nachfolger machen müssen. Im Oktober steht die nächste Vollversammlung an. Ich dachte, da könnten wir die Sache besprechen.«

Besprechen? Was gab es da zu besprechen? Er und Langton leiteten die Kanzlei nun schon seit zehn Jahren gemeinsam. Die beiden Erzbischöfe – so wurden sie von den Kollegen heimlich genannt. Und auch wenn dabei meist ein leicht gereizter, vielleicht sogar spöttischer Unterton mitschwang, war der Titel gleichwohl zutreffend. Laud fand, es sei Zeit für ein offenes Wort. Langton gab sich zwar zunehmend vage und unentschlossen, aber einen so wichtigen Punkt würde er doch gewiß nicht dem Zufall überlassen. Man mußte herausbringen, auf welcher Seite der Alte stand. Falls es zum Kampf kommen sollte, war man besser vorbereitet.

»Ich hatte eigentlich den Eindruck«, sagte er, »daß Sie mich als Nachfolger im Auge haben. Unsere Zusammenarbeit läßt doch nichts zu wünschen übrig, und auch die Kanzlei hat sich, denke ich, bereits darauf eingestellt.«

»Daß Sie der Kronprinz sind? Damit rechnet man wohl, ja. Trotzdem geht es vielleicht nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Venetia hat Interesse bekundet.«

»Venetia? Das höre ich zum erstenmal. Sie hat sich nie auch nur das mindeste aus der Position des Kanzleichefs gemacht.«

»Bis jetzt nicht, nein. Aber ich habe munkeln hören, daß sie ihre Meinung geändert hat. Und natürlich ist sie die Dienstältere. Knapp nur, aber immerhin. Sie ist eine Amtsperiode länger bei uns als Sie.«

»Vor vier Jahren«, sagte Laud, »als eine Vollversammlung ohne Sie stattfinden mußte, weil Sie für zwei Monate wegen Drüsenfiebers ausfielen, da hat Venetia ihren Standpunkt unmißverständlich klargelegt. Ich fragte sie, ob sie den Vorsitz übernehmen wolle, und ich weiß noch genau, was sie geantwortet hat: ›Ich habe keinerlei Ambitionen auf diesen Sessel – weder vorübergehend noch dann, wenn Hubert sich entschließen sollte, ihn freizumachen.‹ Was hat sie je zum Wohl unserer Praxis beigetragen, wenn es um die stumpfsinnige Knochenarbeit ging oder auch nur um die Finanzen? Gut, sie erscheint zu den Sitzungen und stimmt gegen die Vorschläge der anderen, aber worin konkret besteht ihr Beitrag? Für sie steht die persönliche Karriere doch immer an erster Stelle.«

»Vielleicht geht es ihr ja um die eigene Karriere. Ich habe mich schon gefragt, ob sie nicht vielleicht den Ehrgeiz hat, ein Richteramt anzustreben. Ihre nebenamtliche Tätigkeit als stellvertretende Richterin scheint ihr jedenfalls großen Spaß zu machen. Und wenn dem so ist, dann wäre es wichtig für sie, hier in der Kanzlei meine Nachfolge anzutreten.«

»Für mich ist es wichtig. Hubert, um Gottes willen, Sie können doch nicht zulassen, daß sie mich aussticht, bloß weil ich zur Unzeit ’ne Blinddarmentzündung hatte! Sie ist nur deshalb Dienstälteste, weil ich an dem Tag, als sie in die Anwaltskammer aufgenommen wurde, auf dem Operationstisch lag. Das hat mich um eine Amtsperiode zurückgeworfen. Aber ich glaube nicht, daß die Kanzlei sich für Venetia entscheiden wird, bloß weil sie im Herbst berufen wurde und ich bis zum nächsten Frühjahr warten mußte.«

»Trotzdem gibt ihr das die älteren Rechte«, sagte Langton. »Und wenn sie den Posten haben möchte, wäre es delikat, sie abzulehnen.«

»Weil sie eine Frau ist? Dachte ich mir doch, daß es darauf hinausläuft. Nun, das mag den Hasenfüßen unter den Kollegen Angst einjagen, dennoch denke ich, daß auch sie letztlich lieber fair als politisch korrekt entscheiden werden.«

Langton entgegnete sanft: »Aber hier handelt es sich ja eigentlich gar nicht um politische Korrektheit, oder? Wir haben uns einem Grundsatz verschrieben. Und die Verfahrensregel in puncto Gleichstellung ist eindeutig. Wenn wir Venetia übergehen, wird man uns das als Diskriminierung auslegen.«

Bemüht, den aufsteigenden Zorn aus seiner Stimme herauszuhalten, fragte Laud: »Hat sie mit Ihnen gesprochen? Hat sie ausdrücklich gesagt, daß sie den Posten haben will?«

»Mir persönlich nicht, nein. Aber irgend jemand – ich glaube, es war Simon – hat erwähnt, daß sie ihm gegenüber so was angedeutet habe.«

Natürlich, dachte Laud, Simon Costello, wer sonst. Die Kanzlei Pawlet Court Nummer acht war wie alle Anwaltspraxen eine Brutstätte des Klatsches, Simon galt aber obendrein als notorisch unzuverlässiger Gerüchtezuträger. Wer hieb- und stichfeste Informationen wollte, ging nicht zu Simon Costello.

»Das sind doch bloße Spekulationen«, sagte Laud. »Wenn Venetia wirklich die Werbetrommel für sich rühren will, dann wird sie wohl kaum bei Simon anfangen. Der gehört nicht zu ihren Freunden. Und«, fügte er hinzu, »einen Konkurrenzkampf sollten wir unter allen Umständen vermeiden. Wenn wir uns auf solche Gerüchte einlassen, wird das verheerende Folgen haben und aus der Kanzlei ein Tollhaus machen.«

»Ach, das glaube ich kaum«, entgegnete Langton unwirsch. »Wenn es tatsächlich zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen sollte, dann werden wir eben abstimmen. Und die Kollegen werden das Votum der Mehrheit akzeptieren.«

Laud dachte mit einer gewissen Bitterkeit: Ja, natürlich, was kümmert’s dich! Du wirst dann schon nicht mehr dazugehören. Zehn Jahre haben wir zusammengearbeitet, habe ich deine ewige Zauderei gedeckt, dich diskret und so unauffällig, daß es keiner merkte, beraten. Und jetzt rührst du keinen Finger für mich. Begreifst du denn nicht, wie unerträglich demütigend es wäre, ihr zu unterliegen?

Laut sagte er: »Ich kann mir nicht vorstellen, daß sie viel Unterstützung finden wird.«

»Ach, ich weiß nicht. Sie ist wahrscheinlich unsere beste Juristin.«

»Nun aber mal halblang, Hubert! Unser bester Jurist, das ist ohne Frage Desmond Ulrick.«

Darauf hatte Langton eine naheliegende Antwort parat: »Aber Desmond würde den Posten gar nicht haben wollen. Sollte mich wundern, wenn ihm ein Wechsel an der Spitze überhaupt auffällt.«

Laud überschlug im Geiste rasch die Chancen. »Die Kollegen drüben im Neubau, im Salisbury Annex, und unsere freien Mitarbeiter, die werden sich wahrscheinlich weniger für den Wechsel interessieren als diejenigen, die ständig in der Kanzlei sind. Und ich bezweifle, daß Venetia mehr als eine Minderheit für sich mobilisieren kann. Verbindlichkeit ist nicht ihre Stärke.«

»Aber ist es das, was wir brauchen, jemand Verbindlichen? Man wird sich auf Veränderungen einstellen müssen, Drysdale. Und so froh ich bin, daß ich sie nicht mehr mitzuerleben brauche, weiß ich doch, daß sie über kurz oder lang kommen werden. Ein anderes Management heißt die Devise. Es werden neue Gesichter in die Kanzlei einziehen und neue Methoden.«

»Ein anderes Management! Modeparolen, weiter nichts. Daß sie für Veränderungen sorgt, würde ich Venetia schon zutrauen, aber ob es auch die wären, die der Kanzlei guttäten? Mit Systemen kann sie umgehen, aber im Umgang mit Menschen ist sie katastrophal.«

»Und ich dachte, Sie mögen sie. Ich war immer der Meinung, Sie beide seien – na ja, befreundet.«

»Doch, ich mag sie. Und sofern sie in der Kanzlei überhaupt einen Freund hat, bin ich es, das stimmt. Wir haben beide ein Faible für die Kunst der fünfziger Jahre, gehen gelegentlich miteinander ins Theater und etwa alle zwei Monate zum Essen. Ich unterhalte mich gern mit ihr, und das gilt vermutlich auch umgekehrt. Was aber noch lange nicht heißt, daß ich sie für eine gute Kanzleichefin halten würde. Und außerdem: Wollen wir denn einen Strafverteidiger an der Spitze? Die sind doch bei uns in der Minderheit. Wir haben uns unseren Vorstand noch nie in den Reihen der Strafrechtler gesucht.«

Langton beantwortete den impliziten, aber nicht ausgesprochenen Einwand. »Ist das nicht eine recht snobistische Einstellung? Ich dachte, von der Philosophie wären wir allmählich abgekommen. Wenn die Juristerei etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat, mit den Grundrechten der Menschen und ihrer Freiheit, ist Venetias Arbeit dann nicht wichtiger als Desmonds obsessive Beschäftigung mit den Feinheiten des internationalen Seerechts?«

»Mag sein. Aber wir diskutieren hier nicht über gesellschaftliche Relevanz und Bedeutung, sondern über die Wahl des Kanzleivorstands. Venetia wäre eine Katastrophe. Und dann wären da noch ein, zwei weitere Punkte, die bei der Vollversammlung zur Sprache kommen müßten und bei denen sie sich bestimmt querstellen würde. Zum Beispiel die Frage, welche Referendare wir ins Haus aufnehmen. Sie wird gegen Catherine Beddington sein.«

»Sie ist Catherines Betreuerin.«

»Das macht ihren Einspruch nur um so überzeugender. Und noch etwas. Falls Sie auf eine Vertragsverlängerung für Harry gehofft haben, vergessen Sie’s. Sie will den Büroleiter abschaffen und einen Kanzleimanager einstellen. Und das wäre noch die harmloseste Veränderung, falls sie hier das Sagen bekommt.«

Wieder trat Schweigen ein. Langton hinter seinem Schreibtisch wirkte erschöpft. Endlich sagte er: »Sie ist mir in den letzten Wochen ein bißchen nervös vorgekommen. Schien nicht ganz auf der Höhe. Ob ihr was fehlt, was meinen Sie?«

Es war ihm also aufgefallen. Das war das Prekäre an vorzeitiger Senilität. Man konnte nie sicher sein, wann die Hirnschaltung doch wieder auf vollen Touren lief und ob der alte Langton sich nicht aufs neue behaupten würde.

»Ihre Tochter ist nach Hause gekommen«, sagte Laud. »Octavia hat im Juli das Internat abgeschlossen und tut seitdem, soviel ich weiß, gar nichts. Venetia hat ihr die Souterrainwohnung überlassen, damit sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten, aber die Situation ist trotzdem nicht einfach. Octavia ist knapp achtzehn, sie braucht Rat und Führung. Und die Erziehung im Kloster war wohl kaum die beste Vorbereitung dafür, unbeaufsichtigt in London herumzustromern. Venetia hat schon ohne die Sorge um ihre Tochter genug um die Ohren. Verstanden haben die beiden sich ja noch nie. Venetia ist kein mütterlicher Typ. Einer schönen, klugen, ehrgeizigen Tochter wäre sie wohl eine ganz passable Mutter, aber so eine hat sie nun mal nicht.«

»Was ist eigentlich nach der Scheidung aus dem Ehemann geworden? Spielt der noch eine Rolle?«

»Luke Cummins? Ich glaube, den hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mal, ob er den Kontakt zu Octavia aufrechterhält. Er hat, habe ich gehört, wieder geheiratet und lebt jetzt irgendwo an der Westküste. Die zweite Frau töpfert oder webt, betreibt jedenfalls irgendein Kunsthandwerk. Ich hab das Gefühl, sie stehen sich finanziell nicht besonders gut. Venetia spricht nie von ihm. Aber sie hat ihre Fehlschläge immer schon rigoros abgeschrieben.«

»Und das ist alles, was sie umtreibt, die Sorge um Octavia?«

»Ich würde meinen, das reicht, aber ich kann da auch nur spekulieren. Mit mir spricht sie nicht darüber. Unsere Freundschaft reicht nicht bis zu persönlichen Vertraulichkeiten. Und daß wir gelegentlich zusammen in eine Ausstellung gehen, heißt nicht, daß ich sie verstehe – sie oder, was das betrifft, irgendeine andere Frau. Es ist allerdings interessant zu beobachten, wieviel Macht sie in der Kanzlei hat. Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, daß eine Frau, wenn sie ein Machtmensch ist, jeden Mann übertrifft?«

»Vielleicht gehen die Frauen mit der Macht auch nur anders um.«

Laud sagte: »Ihre Macht gründet zum Teil auf Angst. Einer atavistischen Angst möglicherweise, die auf Erinnerungen aus der frühesten Kindheit zurückgeht. Schließlich sind es die Frauen, die den Babys die Windeln wechseln, ihnen die Brust geben oder sie verweigern.«

»Heutzutage anscheinend nicht mehr«, entgegnete Langton mit mattem Lächeln. »Mittlerweile wechseln die Väter die Windeln, und die Babys kriegen normalerweise die Flasche.«

»Trotzdem liege ich mit meiner Theorie über Macht und Angst richtig, Hubert. Außerhalb dieser vier Wände würde ich es zwar nicht laut sagen, aber wir hätten ein wesentlich leichteres Leben in der Kanzlei, wenn Venetia unter diesen praktischen Elfer-Bus käme.« Er hielt einen Moment inne, bevor er die Frage stellte, auf die er so dringend eine Antwort brauchte. »Dann darf ich also auf Ihre Unterstützung rechnen, ja? Kann ich davon ausgehen, daß Sie mich als Ihren Nachfolger in der Kanzleiführung favorisieren?«

Die Frage hatte den Alten offenbar unangenehm berührt. Die müden Augen blickten in die seinen, und Langton schien sich in seinem Sessel zusammenzuducken, als wappne er sich gegen einen körperlichen Angriff. Als er das Wort an ihn richtete, hörte Laud sehr wohl den zittrig-verdrießlichen Unterton heraus.

»Natürlich haben Sie meine Unterstützung, falls die Kanzlei es so will. Aber wenn Venetia den Posten haben möchte, dann sehe ich keinen gangbaren Weg, ihn ihr vorzuenthalten. Es geht nun mal nach Dienstalter, und die Dienstältere ist Venetia.«