6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Dalgliesh-Romane

- Sprache: Deutsch

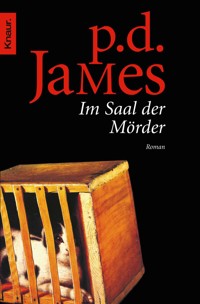

»Von Britanniens regierender Queen of Crime: ein Krimi der alten Schule, so schaurig wie schön.« Der Spiegel Ein kleines Privatmuseum im vornehmen Londoner Stadtteil Hampstead wird Schauplatz grausamer Verbrechen. Sie scheinen im Zusammenhang mit Bluttaten aus der Vergangenheit zu stehen, die im berühmten »Saal der Mörder« des Museums dokumentiert werden: Einer der uneinigen Erben des Museumsgründers wird verbrannt aus seinem Jaguar geborgen, die Leiche einer Frau in einem Koffer entdeckt, nachdem ihr Handy klingelte, und schließlich streckt der unbekannte Täter seine Finger auch nach Tally Clutton aus, der liebenswerten, resoluten alten Dame, die als guter Geist des Hauses in einem Cottage hinter dem Museum wohnt. Im Saal der Mörder von P. D. James: Spannung pur im eBook!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 707

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

P. D. James

Im Saal der Mörder

Roman

Aus dem Englischen von Christa E. Seibicke

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Vorbemerkung

BUCH I

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

BUCH II

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

BUCH III

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Buch IV

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

Für meine beiden SchwiegersöhneLyn FlookPeter Duncan McLeod

Jetzige Zeit und vergangene ZeitSind vielleicht gegenwärtig in künftiger ZeitUnd die künftige Zeit enthalten in der vergangenen.

T. S. Eliot, Burnt Norton

Vorbemerkung

Bei allen Freunden von Hampstead Heath sowie bei der Stadtverwaltung Londons möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich so verwegen war, mein fiktives Dupayne Museum am Rande dieser schönen und beliebten Gefilde anzusiedeln. Auch einige andere Örtlichkeiten im Roman sind durchaus real, und die berüchtigten Mordfälle, die im Saal der Mörder dokumentiert werden, entsprechen tatsächlichen Verbrechen. Umso wichtiger ist es zu betonen, dass das Dupayne Museum mitsamt Treuhändern, Personal, ehrenamtlichen Helfern und Besuchern nur in meiner Vorstellung existiert, genauso wie das College Swarthling’s und alle anderen Charaktere der Geschichte. Entschuldigen sollte ich mich wohl auch für die Pannen, die ich in der Londonder U-Bahn und auf dem Schienenweg nach Cambridge arrangiert habe, wenngleich regelmäßige Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht finden werden, dass dieser erzählerische Kunstgriff ihre Fantasie nicht allzu sehr strapaziert.

Danken möchte ich wie üblich Dr. Ann Priston OBE vom Forensic Science Service und meiner Sekretärin Joyce McLennan. Besonderer Dank für seine unschätzbare Hilfe gebührt dem Fire Investigation Officer Andrew Douglas vom Forensic Science Service, der mich in die Ermittlungsmethoden bei verdächtigen Brandfällen eingeweiht hat.

BUCH I

PERSONAL UND SCHAUPLATZFreitag, 25. Oktober – Freitag, 1. November

1

Am Freitag, dem 25. Oktober, genau eine Woche bevor im Dupayne Museum die erste Leiche gefunden wurde, betrat Adam Dalgliesh das Museum zum ersten Mal. Der Besuch war nicht geplant, sondern ergab sich ganz spontan, und doch erschien ihm dieser Nachmittag im Rückblick als einer jener sonderbaren Zufälle, die uns, obwohl sie im Leben häufiger vorkommen, als man glauben möchte, immer aufs Neue verblüffen.

Die Sitzung im Innenministerium hatte bis weit über Mittag gedauert, mit nur einer kurzen Unterbrechung für die übliche Erfrischungspause, in der abgepackte Sandwiches und schaler Kaffee gereicht wurden, und es war schon halb drei, als er sich auf den Weg machte, um vom Queen Anne’s Gate in sein nahe gelegenes Büro in New Scotland Yard zurückzukehren. Er war allein; auch das ein Zufall angesichts der hohen Polizeipräsenz bei der Sitzung. Normalerweise wäre Dalgliesh zusammen mit dem stellvertretenden Polizeipräsidenten weggegangen, aber einer der Staatssekretäre aus der kriminalpolitischen Abteilung hatte ihn noch kurz um eine Unterredung gebeten, die nichts mit der morgendlichen Konferenz zu tun hatte, und so war er nun ohne Begleitung. Auf Grund der Sitzung war erwartungsgemäß eine Menge leidiger Schreibkram angefallen, und als er die Abkürzung durch die U-BahnStation St. James’s Park zum Broadway nahm, überlegte Dalgliesh, ob er, statt ins Büro zurückzugehen, die Akten nicht lieber gleich mit nach Hause nehmen sollte, in seine Wohnung über der Themse, wo ihn niemand stören und er in Ruhe arbeiten konnte.

Während der Sitzung war zwar nicht geraucht worden, trotzdem hatte er die verbrauchte Atemluft im geschlossenen Raum als sehr stickig empfunden, und der Spaziergang im Freien, so kurz er auch war, tat ihm jetzt ausgesprochen wohl. Es war ein stürmischer Tag, dabei aber unverhältnismäßig mild. Die prallen Wolken am durchsichtig blauen Himmel jagten so übermütig dahin, dass man sich hätte einbilden können, es sei Frühling, wären da nicht der – gewiss halb herbeiphantasierte – herbstliche Seetang auf dem Fluss gewesen und der scharfe, böige Wind, der ihm entgegenschlug, als er aus dem U-Bahn-Schacht kam.

Nur ein paar Sekunden später entdeckte er an der Ecke zur Dacre Street Conrad Ackroyd, wie er in jener Mischung aus Bangen und Hoffen von rechts nach links spähte, mit der man nach einem freien Taxi Ausschau hält. Ackroyd hatte ihn fast gleichzeitig bemerkt und kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu; sein Gesicht unter dem breitkrempigen Hut strahlte. Dalgliesh konnte der Begegnung jetzt nicht mehr ausweichen, hatte es aber auch gar nicht vor. Ein Mann wie Conrad Ackroyd, stets gut gelaunt, interessiert und aufgeschlossen, für jeden Klatsch zu haben und obendrein scheinbar alterslos, wirkte beruhigend auf seine Mitmenschen und war entsprechend gern gesehen. Obwohl es Jahrzehnte her sein musste, seit er und Dalgliesh sich zum ersten Mal begegnet waren, hatte er sich seitdem kein bisschen verändert. Sich vorzustellen, dass er eine schwere Krankheit oder einen tragischen Schicksalsschlag erleiden könnte, fiel schon schwer genug; die Nachricht von seinem Tode aber wäre seinen Freunden wie ein Verstoß gegen die natürliche Weltordnung erschienen. Vielleicht, dachte Dalgliesh, lag darin das Geheimnis seiner Beliebtheit; er vermittelte seinen Freunden das tröstliche Gefühl, dass die Vorstellung von einem gnädigen Geschick doch keine Illusion war. Seine Kleidung war wie immer auf liebenswerte Weise exzentrisch. Der Filzhut saß ihm verwegen auf dem Scheitel, der gedrungene kleine Körper steckte in einem lila und grün karierten Tweedpaletot. Dalgliesh kannte außer ihm niemanden, der noch Gamaschen trug. Sie fehlten auch heute nicht.

»Adam, wie schön! Ich hatte mir schon überlegt, ob Sie wohl heute Dienst haben, traute mich aber nicht nachzufragen. Zu riskant, mein Lieber. Wer weiß, ob man mich reinlassen würde oder ob ich, wenn ja, heil wieder rauskäme. Ich war mit meinem Bruder in einem Hotel in Petty France zum Mittagessen verabredet. Er kommt einmal im Jahr nach London und steigt immer dort ab. Er ist ein frommer Katholik, und das Hotel liegt günstig zur Westminster Cathedral. Man kennt ihn dort und ist sehr tolerant.«

Tolerant gegen was?, fragte sich Dalgliesh. Und bezog sich Ackroyd auf das Hotel, die Kirche oder beides? Er sagte: »Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Bruder haben, Conrad.«

»Ich weiß es selber kaum, so selten, wie wir uns sehen. Er lebt wie ein Einsiedler.« Und als ob das alles erklären würde, fügte Ackroyd hinzu: »Er wohnt in Kidderminster, wissen Sie.«

Dalgliesh wollte sich eben mit einer taktvollen Entschuldigung verabschieden, als sein Gegenüber fortfuhr: »Es wird mir wohl nicht gelingen, mein lieber Junge, Sie zu überreden? Ich bin auf dem Wege nach Hampstead, um ein paar Stunden im Dupayne Museum zu verbringen. Warum kommen Sie nicht mit? Sie kennen doch das Dupayne?«

»Ich habe davon gehört, bin aber noch nie drin gewesen.«

»Aber das sollten Sie unbedingt nachholen. Eine faszinierende Sammlung. Den Zwischenkriegsjahren von 1919 bis 1938 gewidmet. Klein, aber umfassend. Ein paar gute Maler sind auch vertreten: Nash, Wyndham Lewis, Ivon Hitchens, Ben Nicholson. Für Sie wäre besonders die Bibliothek interessant. Erstausgaben und einige handschriftliche Dokumente und, natürlich, die Dichter der Zwischenkriegszeit. So kommen Sie doch mit!«

»Vielleicht ein andermal.«

»Ach, ich bitte Sie, aus solchen Versprechungen wird doch nie etwas. Sehen Sie es einfach als eine Fügung an, dass ich Sie hier erwischt habe. Sicher haben Sie Ihren Jaguar in der Tiefgarage des Präsidiums geparkt. Da könnten wir gleich losfahren.«

»Sie meinen, ich kann fahren.«

»Und hinterher kommen Sie mit nach Swiss Cottage zum Tee, ja? Wenn nicht, würde Nellie mir das nie verzeihen.«

»Wie geht es Nellie?«

»Prächtig, danke der Nachfrage. Unser Hausarzt hat letzten Monat seine Praxis aufgegeben. Nach zwanzig Jahren war das eine schmerzliche Trennung. Doch sein Nachfolger scheint sich auf unsere Konstitution zu verstehen, und vielleicht hat ein Jüngerer auch seine Vorteile.«

Conrad und Nellie Ackroyd führten eine so harmonische Ehe, dass sich inzwischen kaum noch jemand über das ungleiche Paar Gedanken machte oder anzügliche Spekulationen über ihr Geschlechtsleben anstellte. Conrad war klein, rundlich und dunkelhaarig, hatte einen wachen, forschenden Blick und bewegte sich leichtfüßig wie ein Tänzer. Nellie überragte ihn um mindestens zehn Zentimeter, war hellhäutig und flachbrüstig und sah mit ihren zu Zöpfen geflochtenen und über den Ohren aufgesteckten graublonden Haaren aus, als würde sie ständig Kopfhörer tragen. Sie sammelte Erstausgaben von Internatsgeschichten für Mädchen aus den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und ihr Angela-Brazil-Archiv galt als einzigartig. Im Übrigen widmeten sich beide Eheleute mit Hingabe Haus, Garten und Küche – Nellie war eine vorzügliche Köchin –, den beiden Siamkatzen und der Pflege von Conrads latenter Hypochondrie. Conrad war nach wie vor Eigner und Herausgeber der Paternoster Review, die mit scharfzüngigen Feuilletons und Kritiken ungenannter Autoren für Furore sorgte. Privat war er der liebenswürdigste Jekyll, als Zeitungsmann ein ruchloser Hyde.

Etliche seiner Freunde, die sich ansonsten so zum Sklaven ihres Terminkalenders gemacht hatten, dass ihnen kaum noch Freizeit blieb, schafften es trotzdem irgendwie, zum Nachmittagstee bei den Ackroyds in ihrer hübschen Gründerzeitvilla in Swiss Cottage zu erscheinen. Gelegentlich zählte auch Dalgliesh zu dem Kreis, der sich im zeitlos stilvollen Ambiente ihres behaglichen Wohnzimmers versammelte. Der Tee bei den Ackroyds wurde auf nostalgisch gemächliche Weise zelebriert. Dazu gehörten die zerbrechlichen Tassen mit den verschnörkelten Henkeln ebenso wie die dünnen gebutterten Brotscheiben, mundgerechten Gurkensandwiches und selbst gebackenen Biskuit- und Früchtekuchen, die jeweils genau im rechten Moment auf den Tisch kamen, aufgetragen von einer ältlichen Hausangestellten, die jeder Besetzungschef auf der Suche nach Darstellern für eine Seifenoper aus der Zeit Eduards VII. als Glücksfund betrachtet hätte. Bei älteren Gästen wurden in dieser Runde Erinnerungen an beschaulichere Zeiten wach, und allesamt wiegten sich vorübergehend in der Illusion, dass die bedrohliche Welt da draußen ebenso empfänglich für Ordnung, Vernunft und trauten Frieden sei wie dieses häusliche Idyll. Heute freilich durfte Dalgliesh sich das Vergnügen, den Nachmittag mit den Ackroyds zu verplaudern, auf keinen Fall gestatten. Trotzdem würde es nicht leicht werden, eine triftige Entschuldigung dafür zu finden, dass er den Freund nicht wenigstens nach Hampstead bringen konnte.

Er sagte: »Ich fahre Sie gern zum Dupayne, aber falls Sie länger bleiben wollen, kann ich Sie vielleicht nicht mit zurücknehmen.«

»Keine Sorge, lieber Junge. Ich nehme mir ein Taxi.«

Dalgliesh brauchte nur ein paar Minuten, um die erforderlichen Unterlagen aus seinem Büro zu holen, sich von seiner persönlichen Assistentin referieren zu lassen, was in seiner Abwesenheit vorgefallen war, und den Jaguar aus der Tiefgarage zu fahren. Ackroyd stand neben dem Drehkreuz und sah aus wie ein Kind, das brav wartet, bis die Erwachsenen es abholen kommen. Sorgsam raffte er seinen Paletot zusammen, stieg zufrieden grummelnd in den Wagen, kämpfte hilflos mit dem Sitzgurt und ließ sich schließlich von Dalgliesh anschnallen. Er schwieg, bis sie auf dem Birdcage Walk waren.

»Ich habe Sie letzten Samstag im South-Bank-Komplex gesehen. Auf Ebene zwei, an einem der Fenster, die auf die Themse hinausgehen. In Begleitung einer, wenn ich das sagen darf, auffallend schönen jungen Frau.«

Ohne ihn anzusehen, versetzte Dalgliesh gelassen: »Wären Sie doch zu uns gekommen, dann hätte ich Sie bekannt gemacht.«

»Das hatte ich auch vor, bis ich merkte, wie sehr ich gestört hätte. Also begnügte ich mich damit, Ihre Profile zu studieren – vornehmlich das der Dame. Wobei, fürchte ich, meine Neugier über jedes schickliche Maß hinausging. Wenn ich mich nicht getäuscht habe, so bestand da eine gewisse Befangenheit, oder sollte ich sagen Zurückhaltung?«

Dalgliesh antwortete nicht, und nach einem Blick auf sein Gesicht, auf die sensiblen Hände, die sich sekundenlang wie Hilfe suchend um das Lenkrad krampften, wechselte Ackroyd wohlweislich das Thema. »Die Klatschkolumne in der Review habe ich so ziemlich eingestellt. So was lohnt sich nur, wenn es frisch, auf den Punkt gebracht und frech daherkommt. Wobei man sich dann auf eine Verleumdungsklage gefasst machen muss, prozesssüchtig wie die Leute heutzutage sind. Ich versuche jetzt, die Themen etwas breiter zu fächern. Das ist auch der Grund für den Besuch im Dupayne. Ich schreibe eine Artikelreihe über Mord als Symbol seiner Zeit. Oder Mord als sozialgeschichtliches Phänomen, wenn Sie so wollen. Nellie meint, damit könnte ich ganz groß rauskommen. Sie ist sehr begeistert von der Idee. Nehmen Sie zum Beispiel die viel berüchtigten viktorianischen Kriminalfälle. Die wären in keinem anderen Jahrhundert denkbar. Sind nicht zu trennen von der klaustrophobischen Atmosphäre überladener Salons, dem Diktat der ehrbaren Fassade und der unterwürfigen Gattin. Eine Scheidung – falls die Ehefrau Gründe dafür vorbringen konnte, was schwer genug war – bedeutete den Ausschluss aus der Gesellschaft. Kein Wunder, dass die armen Dinger darauf verfielen, arsengetränkte Fliegenfänger zu lutschen. Trotzdem war die Epoche noch relativ überschaubar. Längst nicht so interessant wie die Zeit zwischen den Weltkriegen. Im Dupayne haben sie einen Raum, der ausschließlich den berühmt-berüchtigten Mordfällen der zwanziger und dreißiger Jahre gewidmet ist. Nicht um die Sensationslust des Publikums zu bedienen – das entspräche auch gar nicht dem Stil des Hauses –, sondern ganz im Sinne meiner These: Mord, dieses einzigartige Verbrechen, ist ein Paradigma seiner Zeit.«

Er hielt inne und musterte Dalgliesh zum ersten Mal eingehend. »Sie wirken ein bisschen angegriffen, mein lieber Junge. Ist alles in Ordnung? Sie sind doch nicht krank?«

»Nein, Conrad, ich bin nicht krank.«

»Nellie meinte erst gestern, dass wir Sie gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die Leitung dieses Dezernats mit dem verharmlosenden Namen, das auf sensible Mordfälle spezialisiert ist, nimmt Sie viel zu sehr in Anspruch. Wobei ›sensibel‹ in dem Zusammenhang reichlich euphemistisch klingt. Trotzdem weiß man natürlich, was gemeint ist. Wenn der Lordkanzler in Amtstracht und Perücke brutal erschlagen auf seinem Sitz im Oberhaus gefunden wird, ruft man Adam Dalgliesh.«

»So weit wird es hoffentlich nicht kommen. Oder können Sie sich einen Mörder vorstellen, der so kaltblütig ist zuzuschlagen, während das Oberhaus tagt und womöglich einige der Lordschaften ihm befriedigt zuschauen?«

»Natürlich nicht. Zur Tatzeit wäre die Sitzung längst zu Ende.«

»Und warum säße der Lordkanzler dann noch auf dem ›Wollsack‹?«

»Weil man ihn anderswo ermordet und die Leiche erst hinterher ins Oberhaus geschafft hat, um die Polizei in die Irre zu führen. Sie sollten Kriminalromane lesen, Adam. Wirkliche Morde sind heutzutage nicht nur banal und – verzeihen Sie – ein bisschen vulgär, sie hemmen auch die Phantasie. Trotzdem, der Leichentransport wäre ein Problem. Das müsste logistisch sehr gut durchdacht sein. Womöglich würde das gar nicht funktionieren.«

Ackroyd sagte es mit Bedauern. Und Dalgliesh fragte sich, ob er demnächst auf Kriminalschriftsteller umsatteln wolle. Wenn ja, dann sollte man ihn rechtzeitig davon abhalten. Mord, egal ob echt oder erfunden und in welcher Form auch immer, passte ganz einfach nicht zu Ackroyd. Aber seine Neugier war seit jeher breit gefächert, und einmal von einer Idee gepackt, verfolgte er sie so begeistert, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht.

Auch diesmal ließ ihn sein wunderlicher Einfall offenbar nicht so rasch wieder los. Unbeirrt fuhr er fort: »Gibt es nicht sogar ein ungeschriebenes Gesetz, wonach der Tod im Westminster Palace tabu ist? Und wenn doch jemand dort stirbt, verfrachtet man die Leiche mit unziemlicher Hast in einen Rettungswagen und behauptet hinterher, der Betreffende sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, nicht wahr? Daraus ergäben sich in unserem Fall doch ein paar interessante Möglichkeiten hinsichtlich der Tatzeit, die wichtig werden könnte, wenn es sich zum Beispiel um einen Erbstreit handelt. Den Titel habe ich natürlich schon: Tod auf dem Wollsack.«

Dalgliesh sagte: »So eine Geschichte zu recherchieren wäre sehr zeitaufwändig. Ich würde beim Thema Mord als Paradigma seiner Zeit bleiben. Was erwarten Sie sich denn vom Dupayne?«

»Eine Inspiration vielleicht, vor allem aber Hintergrundmaterial. Der Saal der Mörder ist eine wahre Fundgrube. Offiziell heißt er übrigens nicht so, aber der Name hat sich eingebürgert. Geboten werden zeitgenössische Berichte über die jeweiligen Verbrechen und den nachfolgenden Prozess, faszinierende Fotos, darunter einige Originalaufnahmen, und Beweisstücke vom Tatort. Keine Ahnung, wie der alte Max Dupayne an die gekommen ist, aber ich glaube, er war nicht immer zimperlich bei der Jagd nach dem, was ihn reizte. Seine Verbrechenstheorie deckt sich allerdings ganz mit der meinen. Den Mördersaal hat der Alte nur aus dem Grund eingerichtet, weil er den Zeitbezug jedes großen Verbrechens dokumentieren wollte. Andernfalls wäre ihm dieser Raum nur als billige Konzession an die Sensationsgier des Massenpublikums erschienen. Meinen ersten Fall habe ich mir bereits ausgesucht. Naheliegenderweise den von Edith Thompson. Sie kennen ihn sicher.«

»Ja, den kenne ich.«

Jeder, der sich für wahre Morde interessierte, für die Mängel in der Strafgerichtsbarkeit oder die Gräuel und Anomalien der Todesstrafe, kannte den Fall Thompson-Bywaters. Romane, Theaterstücke und Filme waren auf seiner Grundlage entstanden, und auch der Betroffenheitsjournalismus hatte ihn weidlich ausgeschlachtet.

Ackroyd bemerkte offenbar gar nicht, dass sein Gefährte beharrlich schwieg, sondern plauderte angeregt weiter. »Vergegenwärtigen Sie sich die Fakten: Eine attraktive junge Frau von achtundzwanzig, verheiratet mit einem um vier Jahre älteren langweiligen Versandabteilungsleiter, dazu verdammt, in einer langweiligen Straße in einem tristen Vorort im Osten Londons zu hausen. Ist es da ein Wunder, dass sie sich in eine Phantasiewelt geflüchtet hat?«

»Wir haben keine Indizien dafür, dass Thompson ein Langweiler war. Und Sie wollen doch nicht behaupten, Langweiligkeit sei eine Rechtfertigung für Mord?«

»Ich kann mir weniger glaubwürdige Motive vorstellen, mein lieber Junge. Edith Thompson ist nicht nur attraktiv, sondern auch intelligent. Sie ist Geschäftsführerin einer Putzmacherei in der City, damals eine respektable Stellung. Sie fährt mit Mann und Schwester in Urlaub, lernt den acht Jahre jüngeren Schiffssteward Frederick Bywaters kennen und verliebt sich bis über beide Ohren in ihn. Wenn er auf See ist, schreibt sie ihm leidenschaftliche Briefe mit Details, die ein phantasieloser Leser durchaus als Anstiftung zum Mord verstehen könnte. So behauptet sie, zermahlene Glühbirnen unter Percys Porridge gemischt zu haben, was der Gerichtsmediziner Bernard Spilsbury im Prozess allerdings für unglaubwürdig hielt. Und dann, am dritten Oktober 1922, als das Ehepaar nach einem Abend im Criterion Theater in London auf dem Heimweg ist, taucht plötzlich Bywaters auf und ersticht Percy Thompson. Zeugen hören Edith Thompson schreien: ›Nein – o nein!‹ Aber ihre Briefe sprechen sie natürlich schuldig. Wenn Bywaters diese Briefe vernichtet hätte, wäre die Frau heute noch am Leben.«

»Kaum«, wandte Dalgliesh ein. »Es sei denn, sie wäre hundertundzehn Jahre alt geworden. Aber handelt es sich hier wirklich um ein typisches Verbrechen, aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts? Der eifersüchtige Ehemann, der jüngere Liebhaber, sexuelle Hörigkeit. Daraus hätte doch auch fünfzig oder hundert Jahre früher ein Mord entstehen können. Oder genauso gut heute.«

»Aber nicht in genau derselben Weise. Fünfzig Jahre früher hätte sie zum Beispiel nicht in der City arbeiten können. Wahrscheinlich hätte sie Bywaters damals gar nicht erst kennen gelernt. Heute wäre sie natürlich auf die Universität gegangen, hätte ein Betätigungsfeld für ihre wache Intelligenz gefunden, ihre überschäumende Phantasie diszipliniert und wäre womöglich eine wohlhabende, erfolgreiche Frau geworden. Ich sehe sie als Autorin gefühlvoller Romane. Ganz bestimmt hätte sie keinen Percy Thompson geheiratet, und wenn sie sich für Morde begeistert hätte, dann wäre die heutige Psychiatrie in der Lage, ihre verstiegenen Ideen als Phantasterei einzustufen. Die Geschworenen hätten eine andere Einstellung zu außerehelichem Geschlechtsverkehr, und der Richter könnte nicht mehr ungeniert seinem Vorurteil gegen verheiratete Frauen frönen, die sich einen acht Jahre jüngeren Liebhaber nehmen, ein Vorurteil, das 1922 sicherlich noch von den Geschworenen geteilt wurde.«

Dalgliesh schwieg. Seit er als Elfjähriger zum ersten Mal von der verzweifelten und mit Medikamenten voll gestopften Frau gelesen hatte, die man nur mühsam zur Hinrichtung schleifen konnte, hatte der Fall sich in seinem Gedächtnis eingenistet, schwer wie eine zusammengerollte Schlange. Der arme langweilige Percy Thompson hatte den Tod nicht verdient, aber verdiente irgendein Mensch das, was seine Witwe während jener letzten Tage in der Todeszelle erduldet hatte, als sie endlich begriff, dass es dort draußen eine reale Welt gab, die noch gefährlicher war als ihre gewagtesten Phantasien, eine Welt, in der Männer existierten, die sie an einem bestimmten Tag zu einer festgesetzten Stunde abholen und ihr im Namen des Gesetzes das Genick brechen würden? Schon damals hatte der Fall Dalgliesh zum erklärten Gegner der Todesstrafe gemacht. Hatte er vielleicht darüber hinaus noch eine subtilere und beredtere Wirkung gezeitigt, indem er die nie ausgesprochene, aber zunehmend fester in ihm verankerte Überzeugung weckte, dass auch die größte Leidenschaft dem Verstand untertan sein müsse und nicht umgekehrt; dass eine ganz auf sich selbst konzentrierte Liebe gefährlich und der Preis dafür zu hoch sein könnte? Hatte ihn das nicht auch der erfahrene und inzwischen längst pensionierte alte Sergeant gelehrt, als er seinerzeit bei der Kripo anfing: »Jedes Mordmotiv lässt sich einem der folgenden vier Laster zuordnen: Liebe, Wollust, Geldgier und Hass. Man wird dir einreden, Hass sei das gefährlichste. Glaub das ja nicht! Am gefährlichsten ist die Liebe.«

Entschlossen schob er den Fall Thompson-Bywaters beiseite und hörte wieder Ackroyd zu.

»Inzwischen beschäftige ich mich mit einem ganz besonders interessanten Fall. Bis heute ungelöst, faszinierend in seinem wechselhaften Verlauf, ganz und gar typisch für die dreißiger Jahre. Hätte zu keiner anderen Zeit passieren können, jedenfalls nicht in genau dieser Form. Ich nehme an, Sie kennen den Fall Wallace? Es wurde sehr viel darüber geschrieben. Das Dupayne hat das ganze Material.«

Dalgliesh sagte: »Der Fall wurde einmal auf einem Lehrgang in Bramshill vorgestellt, kurz nach meiner Beförderung zum Detective Inspector. Als Beispiel dafür, wie man die Ermittlungen in einem Mordfall nicht führen sollte. Ich glaube nicht, dass er heute noch auf dem Lehrplan steht. Inzwischen nimmt man sicher neuere, relevantere Fälle. Die Auswahl ist ja groß.«

»Dann kennen Sie also die Fakten.« Die Enttäuschung war Ackroyd so deutlich anzumerken, dass man ihn einfach trösten musste.

»Frischen Sie mein Gedächtnis auf!«

»Es geschah 1931. In der internationalen Politik das Jahr, in dem Japan die Mandschurei besetzte, in Spanien die Republik ausgerufen und Indien von Aufständen heimgesucht wurde, die in Kanpur zu den gewalttätigsten Ausschreitungen in der Geschichte des Landes führten. Anna Pawlowa und Thomas Edison starben in dem Jahr, und Professor Auguste Piccard drang als erster Ballonfahrer in die Stratosphäre vor. Bei uns kam im Oktober eine Allparteienregierung ans Ruder, Sir Oswald Mosley gründete seine faschistische New Party, und wir hatten eine Dreiviertelmillion Arbeitslose. Kein gutes Jahr. Sie sehen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Adam. Sind Sie nicht beeindruckt?«

»Sehr sogar. Das ist eine meisterhafte Gedächtnisleistung. Ich sehe nur keinen Zusammenhang zwischen der Weltlage und einem sehr englischen Mord in einem Liverpooler Vorort.«

»Die historischen Fakten rücken den Fall in einen größeren Kontext. Aber vielleicht benutze ich sie auch gar nicht, wenn ich mit dem Schreiben anfange. Soll ich fortfahren? Langweile ich Sie auch nicht?«

»Bitte, erzählen Sie weiter! Sie langweilen mich durchaus nicht.«

»Also dann das Datum: Montag, der neunzehnte, und Dienstag, der zwanzigste Januar. Der angebliche Mörder: William Herbert Wallace, zweiundfünfzig Jahre alt, Versicherungsagent der Prudential Company, ein bebrillter, leicht gebeugter, unscheinbarer Mann, der mit seiner Frau Julia in Anfield, Wolverton Street neunundzwanzig wohnte. Er ging täglich von Haus zu Haus und kassierte die Versicherungsprämien. Einen Shilling hier, einen Shilling da zur Vorsorge für schlechte Zeiten und das unabwendbare Ende. Typisch für die Zeit. Selbst wenn man kaum genug zum Essen hatte, legte man doch jede Woche ein bisschen was zurück, um sich ein anständiges Begräbnis leisten zu können. Auch wer in erbärmlichen Verhältnissen leben musste, wollte sich wenigstens einen respektablen Abgang gönnen. Kein Kurztermin im Krematorium, wo die nächste Trauergesellschaft schon an die Tür hämmert, wenn man nach einer Viertelstunde nicht wieder draußen ist.

Die gleichaltrige Gattin Julia, gesellschaftlich etwas höher gestellt, mit edlen Gesichtszügen, eine gute Pianistin. Wallace spielte Geige, und manchmal begleitete er seine Frau im Salon. Er war offenbar nicht sehr gut. Falls er trotzdem begeistert in ihr gefühlvolles Klavierspiel hinein fiedelte, hätte man ein Mordmotiv, nur mit einem anderen Opfer. Übrigens waren die beiden einander angeblich sehr zugetan, aber wer vermag das schon zu beurteilen? Ich lenke Sie nicht vom Fahren ab, oder?«

Dalgliesh erinnerte sich, dass Ackroyd, der keinen Führerschein hatte, von jeher ein nervöser Beifahrer gewesen war. »Nicht im Mindesten.«

»Wir kommen zum Abend des neunzehnten Januar. Wallace war Schachspieler und für ein Turnier im Central Chess Club gemeldet, der sich montags und donnerstags abends in einem Café im Stadtzentrum traf. An diesem Montag erkundigte sich jemand telefonisch nach ihm. Eine Kellnerin nahm den Anruf entgegen und holte den Klubvorstand Samuel Beattie an den Apparat. Der schlug vor, der Mann solle es später noch einmal versuchen, da Wallace zwar auf der Liste stehe, aber noch nicht eingetroffen sei. Der Anrufer sagte, das gehe nicht, weil er den einundzwanzigsten Geburtstag seiner Freundin feiern müsse, aber Wallace solle am nächsten Abend um halb acht vorbeikommen, es handle sich um einen Versicherungsvertrag. Er gab den Namen R. M. Qualtrough an und die Adresse Mossley Hill, Menlove Gardens fünfundzwanzig. Höchst interessant ist noch der Umstand, dass der Anrufer zunächst Probleme hatte, durchgestellt zu werden, ob echt oder getürkt steht nicht fest. Jedenfalls brachte er die Vermittlung dazu, den Anruf exakt zu protokollieren: zwanzig Minuten nach sieben.

Tags darauf machte Wallace sich auf den Weg nach Menlove Gardens, eine Adresse, die, wie Sie wissen, nicht existiert. Er musste drei Mal die Trambahn wechseln, um nach Mossley Hill zu gelangen, suchte dort etwa eine halbe Stunde und erkundigte sich bei mindestens vier Personen, darunter einem Polizisten, nach der Adresse. Schließlich gab er auf und kehrte nach Hause zurück. Seine Nachbarn, die Johnstons, machten sich gerade ausgehfertig, als sie an der Hintertür von Nummer neunundzwanzig jemanden klopfen hörten. Sie gingen nachsehen und trafen auf Wallace, der erklärte, er komme nicht ins Haus. In ihrem Beisein versuchte er es noch einmal, und diesmal ließ sich der Türgriff drehen. Zu dritt gingen sie hinein. Julia Wallaces Leiche lag im Vorderzimmer, mit dem Gesicht nach unten auf dem Kaminvorleger, daneben Wallaces blutverschmierter Regenmantel. Die Frau war in einem Anfall von Raserei zu Tode geprügelt worden, der Schädel von elf mit unwahrscheinlicher Kraft geführten Schlägen zertrümmert.

Am Montag, den zweiten Februar, dreizehn Tage nach dem Mord, wurde Wallace verhaftet. Die Polizei hatte nur Indizienbeweise, an seinen Kleidern wurde kein Blut gefunden, die Tatwaffe fehlte. Es gab keinerlei eindeutige Beweismittel, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht hätten. Und die vorliegenden Indizien konnten je nach Auslegung sowohl die Anklage als auch die Verteidigung stützen. Der Anruf in dem Café war von einer Zelle unweit der Wolverton Street getätigt worden, und zwar zu der Zeit, um die Wallace normalerweise dort vorbeikam. Hieß das, er hatte selbst telefoniert, oder hatte der Mörder nur gewartet, bis Wallace zuverlässig auf dem Weg in den Club war? Nach Ansicht der Polizei war er während der Vernehmung außerordentlich gefasst; er saß in der Küche, hielt die Katze auf dem Schoß und streichelte sie. Bedeutete das, er war gefühllos, oder war er nur ein stoischer Mensch, der seine Empfindungen verbarg? Und dann die wiederholten Fragen nach der Adresse: Sollten die ihm ein Alibi verschaffen, oder war der Mann ein pflichtbewusster Versicherungsagent, der dringend Abschlüsse brauchte und nicht ohne weiteres aufgab, wenn ein neuer Vertrag winkte?«

Dalgliesh hielt in der Schlange vor einer roten Ampel und vergegenwärtigte sich den Fall. Die chaotischen Ermittlungsmethoden hatten sich im Prozess fortgesetzt. Der Richter hatte sich in seinem Schlusswort zu Wallaces Gunsten ausgesprochen, aber die Geschworenen hatten ihn nach nur einstündiger Beratung verurteilt. Wallace legte Berufung ein, und der Fall machte ein zweites Mal Geschichte, als der Angeklagte freigesprochen wurde mit der Begründung, der Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens habe nicht die Einsichten erbracht, die nötig seien, um einen Schuldspruch zu rechtfertigen; im Klartext: die Geschworenen hätten sich geirrt.

Ackroyd plauderte angeregt weiter, während Dalgliesh sich auf die Straße konzentrierte. Er hatte zwar mit dichtem Verkehr gerechnet, aber der nachmittägliche Berufsverkehr setzte am Freitag von Jahr zu Jahr früher ein, und wenn dann noch die Familienkarawanen von London aus zu ihren Wochenendhäusern aufbrachen, war der Stau vorprogrammiert. Noch bevor sie Hampstead erreichten, bereute Dalgliesh, dass er sich zu diesem Museumsbesuch hatte überreden lassen, und er überschlug im Geiste, wie viele Arbeitsstunden er dadurch verlieren würde. Aber dann verbat er sich solche Überlegungen. Stress hatte er ohnehin genug; warum sich diese kleine Verschnaufpause mit Gewissensbissen vergällen? Ehe sie Jack Straw’s Castle erreichten, war der Verkehr völlig ins Stocken geraten, und es dauerte minutenlang, bis sie sich in den lichteren Strom einreihen konnten, der über die Spaniard’s Road Kurs auf die Heide nahm. Büsche und Bäume säumten die Fahrbahn so dicht, dass man sich bereits nach wenigen Meilen weit draußen auf dem Land wähnte.

Ackroyd sagte: »Langsamer, Adam, sonst verpassen wir die Abfahrt! Die ist nicht leicht zu erkennen, kommt aber gleich. Nach etwa dreißig Metern auf der rechten Seite.«

Die Abfahrt war wahrhaftig schwierig zu finden, und da man sich im fließenden Verkehr rechts einordnen musste, auch nicht leicht zu erreichen. Dalgliesh sah ein offenes Tor und dahinter eine Auffahrt mit dicht ineinander wuchernden Bäumen und Sträuchern zu beiden Seiten. Links vom Eingang prangte ein schwarzes Schild mit weißer Aufschrift: Dupayne Museum. Bitte Schritttempo einhalten.

»Nicht gerade einladend«, sagte Dalgliesh. »Legen die denn keinen Wert auf Besucher?«

»Jedenfalls nicht auf Massenpublikum. Für Max Dupayne, der das Museum 1961 gegründet hat, war es mehr so eine Art Hobby. Er war fasziniert – man könnte fast sagen besessen – von der Zwischenkriegszeit. In den zwanziger und dreißiger Jahren betätigte er sich als Kunstsammler, daher stammen auch einige der Bilder, die er ankaufen konnte, bevor die Preise unerschwinglich wurden. Außerdem erwarb er Erstausgaben jedes größeren Romanciers und all der Autoren, die er für sammelwürdig hielt. Die Bibliothek ist heute ziemlich wertvoll. Das Museum war für Leute gedacht, die seine Leidenschaft teilten, und dieses elitäre Konzept hat sich bis heute erhalten. Mag sein, dass jetzt, wo Marcus Dupayne das Heft übernimmt, ein Wechsel ins Haus steht. Er verabschiedet sich gerade aus dem Staatsdienst. Gut möglich, dass er das Museum als neue Herausforderung begreift.«

Die geteerte Auffahrt war so schmal, dass Dalgliesh einem entgegenkommenden Wagen kaum hätte ausweichen können. Die Fahrbahn wurde zu beiden Seiten von einem schmalen Rasenstreifen gesäumt. Die dichte Rhododendrenhecke dahinter spendete fast noch mehr Schatten als die kümmerlichen Bäume, deren Laub schon anfing welk zu werden. Im Vorbeifahren bemerkte Dalgliesh einen jungen Mann, der auf dem Rasen kniete, und eine hagere ältere Frau, die sich über ihn beugte, als wolle sie seine Arbeit begutachten. Zwischen ihnen stand ein Holzkorb, und soweit man es erkennen konnte, setzte der Junge Blumenzwiebeln. Jetzt blickte er auf und starrte dem vorbeifahrenden Auto nach, die Frau dagegen schenkte ihnen keinerlei Beachtung.

Nach einer scharfen Linkskurve ging es noch eine Weile geradeaus, bis plötzlich das Museum vor ihnen auftauchte. Dalgliesh hielt an, und sie verharrten in andächtigem Staunen. Der Weg gabelte sich, umfing ein Rasenrondell mit blühenden Sträuchern in der Mitte. Dahinter erhob sich ein symmetrischer Backsteinbau, elegant, architektonisch beeindruckend und größer, als Dalgliesh erwartet hatte. Von den fünf Erkern sprang der mittlere mit zwei Fenstern übereinander besonders ins Auge. Rechts und links davon zählte er in den beiden unteren Stockwerken je vier gleich große Fenster und noch zwei weitere oben im Walmdach. Das weiß gestrichene, in der oberen Türhälfte verglaste Portal war von dekorativem Mauerwerk umrahmt. Die klaren, streng symmetrischen Formen verliehen dem Anwesen etwas Unnahbares, mehr Amtsgebäude als Privathaus. Aus dem Rahmen fielen lediglich die schmalen, von kunstvoll gemauerten Kapitellen gekrönten Nischen an Stelle der üblichen Pilaster, durch welche die sonst so dezent klassizistische Fassade einen Hauch von Exzentrizität gewann.

»Und? Erkennen Sie das Vorbild wieder?«, fragte Ackroyd.

»Nein. Sollte ich?«

»Nur wenn Sie schon einmal in Pendell House bei Bletchingley gewesen sind. Ein spleeniger Bau von anno 1636, der Inigo Jones zugeschrieben wird. Dem wohlhabenden viktorianischen Fabrikanten, der 1894 dieses Haus erbaut hat, gefiel Pendell so gut, dass er nichts dabei fand, es zu kopieren. Schließlich konnte der ursprüngliche Architekt sich ja nicht mehr dagegen wehren. Der Mann ging allerdings nicht so weit, auch noch die Innenausstattung abzukupfern. Zum Glück, die Interieurs von Pendell House sind ein bisschen fragwürdig. Also, gefällt es Ihnen?«

Ackroyd fragte es mit dem naiven Eifer eines Kindes, das mit seiner Gabe nicht enttäuschen möchte.

»Ein interessantes Bauwerk, aber ich hätte es nicht als Inigo-Jones-Kopie erkannt. Ja, es gefällt mir; ich weiß allerdings nicht, ob ich darin wohnen möchte. Zu viel Symmetrie bekommt mir nicht. Übrigens habe ich noch nie eine solch eigenwillige Fassadengliederung gesehen.«

»Kein Wunder, laut Pevsner ist sie einmalig. Ein gelungener Einfall, finde ich. Ohne sie wäre die Fassade zu monoton. Aber nun schauen Sie sich das Haus von innen an! Deshalb sind wir ja hier. Der Parkplatz ist da rechts hinter den Lorbeersträuchern versteckt. Max Dupayne fand Blechkarossen vor dem Haus abscheulich. Wie ihm überhaupt die meisten Zeugnisse modernen Lebens ein Dorn im Auge waren.«

Dalgliesh ließ den Motor wieder an. Ein weißer Pfeil auf einem Holzschild wies den Weg zum Parkplatz, einer kiesbestreuten Fläche von etwa fünfzig mal dreißig Metern mit Zugang an der Südseite. Zwölf Autos parkten bereits ordentlich in Zweierreihen. Dalgliesh fand ganz hinten noch eine Lücke. »Viel Platz ist hier gerade nicht«, sagte er. »Was machen die denn an besucherstarken Tagen?«

»Wahrscheinlich weichen die Leute dann auf die andere Seite des Hauses aus. Dort gibt’s auch eine Garage, in der Neville Dupayne seinen Jaguar Typ E stehen hat. Aber ich habe weder den Parkplatz je voll erlebt noch das Museum überlaufen. So wie jetzt ist es ganz normal für einen Freitagnachmittag. Und ein paar Wagen gehören ohnehin den Angestellten.«

Dalgliesh entdeckte kein Lebenszeichen, während sie zum Eingang schritten. Einen zufälligen Besucher hätte das verschlossene Portal vielleicht eingeschüchtert, aber Ackroyd drehte beherzt den Messingknauf und stieß die Tür auf. »Im Sommer steht sie für gewöhnlich offen«, sagte er. »An so einem schönen Tag wie heute hätte ich das eigentlich auch erwartet. Nun gut, da wären wir. Willkommen im Dupayne Museum!«

2

Dalgliesh folgte Ackroyd in eine geräumige Halle mit schwarzweiß gefliestem Marmorboden. Die elegant geschwungene Freitreppe teilte sich nach etwa zwanzig Stufen und führte in einem östlichen und einem westlichen Bogen zu der weitläufigen Galerie empor. Von jeder Seite der Halle gingen drei Mahagonitüren ab, eine Aufteilung, die sich auf der Galerie in kleinerem Maßstab wiederholte. Zur Linken bemerkte Dalgliesh eine Reihe Kleiderhaken mit zwei großen Schirmständern darunter. Rechts befand sich ein geschwungener Empfangstresen aus Mahagoni mit einer altmodischen Telefonschalttafel an der Rückwand. Das einzig lebende Wesen war die Frau am Empfang, die den Kopf hob, als Ackroyd und Dalgliesh näher traten.

Ackroyd sagte: »Guten Tag, Miss Godby.« Und an Dalgliesh gewandt: »Das ist Miss Muriel Godby, die den Einlass regelt und auch sonst für Ordnung sorgt. – Miss Godby, das ist ein guter Freund von mir, Mr. Dalgliesh. Muss er Eintritt zahlen?«

»Selbstverständlich zahle ich«, sagte Dalgliesh.

Miss Godby blickte zu ihm auf. Er sah ein bleiches, teigiges Gesicht und hinter einer schmalen Hornbrille ein auffallendes Augenpaar: grünlich gelbe Iris, in der Mitte ganz hell schimmernd und von einem dunklen Ring umfangen. Auch ihr Haar, das dicht und glatt war, hatte eine ungewöhnliche Farbe; es changierte zwischen rostbraun und goldblond, und sie trug es seitlich gescheitelt und von einer Schildpattspange aus dem Gesicht gehalten. Ihr Mund war klein, aber energisch, Kinn und Hals wirkten wulstig und schlaff wie bei einer alten Frau, obwohl sie höchstens vierzig sein konnte. Das Lächeln, mit dem sie Ackroyd begrüßt hatte und an dem nur ihre Mundwinkel beteiligt waren, verlieh ihrem Gesicht einen argwöhnischen Zug, der einen leicht hätte einschüchtern können. In ihrem Twinset aus feiner blauer Wolle und der Perlenkette um den Hals wirkte sie so altmodisch wie die Debütantinnen auf den Fotos in alten Ausgaben von Country Life. Nur dass Miss Godby im Gegensatz zu ihnen so gar nichts Mädchenhaftes, Naives oder gar Liebreizendes an sich hatte. Vielleicht, dachte Dalgliesh, kleidete sie sich absichtlich so, um sich dem Geist des Hauses anzupassen.

Eine gerahmte Preistafel auf dem Pult bezifferte die Eintrittsgebühr mit fünf Pfund für Erwachsene und drei Pfund fünfzig für Senioren und Studenten. Kinder unter zehn Jahren und Arbeitslose hatten freien Eintritt. Dalgliesh schob eine Zehnpfundnote über den Tresen und erhielt mit seinem Wechselgeld einen runden blauen Sticker. Ackroyd, der ebenfalls einen bekam, wandte ein: »Müssen wir die wirklich tragen? Ich gehöre zum Förderkreis, und ich habe mich eingetragen.«

Doch Miss Godby war unerbittlich. »Das ist ein neues System, Mr. Ackroyd. Blau für Herren, Rosa für Damen und Grün für Kinder. So können wir auf einen Blick die Einnahmen mit der Anzahl der Besucher abgleichen und verschaffen uns gleichzeitig einen Überblick über die Personengruppen, die wir mit unserem Angebot ansprechen. Außerdem kann das Personal anhand der Sticker erkennen, ob jemand gezahlt hat oder nicht.«

Die beiden Männer entfernten sich. Als sie außer Hörweite waren, sagte Ackroyd: »Sie ist eine tüchtige Person, die sich sehr verdienstvoll um den Erhalt der Sammlung kümmert, aber ich wünschte, sie würde nicht gar so übertreiben mit ihren Vorschriften. Doch nun zur Aufteilung: Der erste Saal hier links beherbergt die Gemäldegalerie. Der nächste ist Sport und Unterhaltung gewidmet, im dritten finden Sie historisches Material. Und drüben rechts haben wir Kostüme, Theater und Kino. Die Bibliothek befindet sich im Obergeschoss, ebenso wie der berühmte Saal der Mörder. Natürlich sollten Sie sich die Bilder und die Bibliothek anschauen und vielleicht auch die übrigen Ausstellungsräume. Ich würde Sie gern herumführen, aber ich habe zu arbeiten. Also fangen wir am besten gleich mit dem Mördersaal an.«

Ackroyd ließ den Aufzug links liegen und stieg, leichtfüßig wie immer, die Freitreppe hinauf. Dalgliesh, der ihm folgte, fing Muriel Godbys misstrauischen Blick auf. Sie war offenbar immer noch im Zweifel, ob man die Besucher wirklich allein herumstreifen lassen dürfe. Die beiden hatten den Saal der Mörder im hinteren Teil des Ostflügels erreicht, als oben an der Treppe eine Tür aufging. Erregte Stimmen wurden laut, verstummten jäh, und ein Mann stürzte heraus, stutzte, als er Dalgliesh und Ackroyd sah, nickte dann grüßend und eilte mit wehenden Mantelschößen zur Treppe, was den stürmischen Abgang noch unterstrich. Dalgliesh erhaschte einen flüchtigen Blick auf eine wirre dunkle Haarmähne und zornblitzende Augen in einem erhitzten Gesicht. Fast gleichzeitig erschien ein zweiter Mann auf der Schwelle. Ihn schien der Anblick der Besucher nicht in Verlegenheit zu bringen, denn er sprach Ackroyd ohne Umschweife an.

»Wozu soll das Museum gut sein, fragt mich Neville Dupayne, können Sie sich das vorstellen? Man möchte glatt daran zweifeln, dass er der Sohn seines Vaters ist, aber die arme Madeleine war ja so entsetzlich tugendsam. Sie hätte auch gar nicht die nötige Energie gehabt für eine heimliche Affäre. Schön, dass Sie wieder mal hergefunden haben.«

Er blickte Dalgliesh an. »Und wer ist das?«

Die Frage hätte unhöflich gewirkt, wäre sie nicht so erstaunt und neugierig gestellt worden, als sähe der Mann sich unverhofft einer noch unbekannten, wenn auch nicht besonders originellen Neuerwerbung gegenüber.

Ackroyd sagte: »Guten Tag, James. Das ist ein Freund von mir, Adam Dalgliesh. Adam – James Calder-Hale, Kurator und Spiritus Rector des Dupayne Museums.«

Calder-Hale war groß und schlank, ja fast mager, hatte ein schmales, knochiges Gesicht und einen vollen, wohl geformten Mund. In das leicht ergraute Haar, das ihm locker über die hohe Stirn fiel, mischten sich blassblonde, weiß gesprenkelte Strähnen, was ihm einen leicht theatralischen Zug gab. Unter den fein geschwungenen Brauen, die fast wie gezupft wirkten, blitzten intelligente Augen voll Entschlusskraft aus einem Gesicht, das ansonsten eher Sanftheit ausstrahlte und eine Sensibilität, von der Dalgliesh sich indes nicht täuschen ließ. Er hatte genug rohe und gewalttätige Kerle erlebt, die aussahen wie weltentrückte Gelehrte. Calder-Hale trug enge Hosen mit Bügelfalten, ein gestreiftes Hemd mit hellblauer Krawatte, die ungewöhnlich breit und locker gebunden war, Hausschuhe mit Karomuster und eine lange graue Strickjacke, die ihm fast bis zu den Knien reichte. Seinen Unmut hatte er mit einer hohen, indignierten Fistelstimme kundgetan, die auf Dalgliesh nicht ganz echt wirkte.

»Adam Dalgliesh? Ich habe schon von Ihnen gehört.« Das klang beinahe wie ein Vorwurf. »Offene Fragen und andere Gedichte. Ich bin nicht sehr bewandert in moderner Lyrik, denn ich habe nun mal eine Vorliebe für Gedichte, die sich gelegentlich auch reimen, aber was Sie schreiben, ist immerhin mehr als diese neumodische, nur auf dem Blatt zu Verszeilen arrangierte Prosa. Ich nehme an, Muriel weiß, dass Sie hier sind?«

»Ich habe uns eingetragen«, sagte Ackroyd. »Und wie Sie sehen, tragen wir auch brav unsere Sticker.«

»Ach ja, richtig. Dumme Frage. Ohne den Anstecker würden nicht mal Sie weiterkommen als bis zur Eingangshalle, Ackroyd. Ein Drachen von einer Frau, aber sehr gewissenhaft und, wie es heißt, unentbehrlich. Verzeihen Sie, dass ich vorhin etwas heftig war! Ich verliere sonst nicht so leicht die Beherrschung. Und einem Dupayne gegenüber ist es vergebliche Liebesmüh! Aber nun will ich Sie nicht weiter aufhalten.«

Damit trat er zurück in das Zimmer, das offenbar sein Büro war. Ackroyd rief ihm nach: »Was haben Sie Neville Dupayne geantwortet? Auf die Frage, wozu das Museum gut sei?«

Calder-Hale blieb stehen und wandte sich noch einmal um. »Ich habe ihm nur gesagt, was er ohnedies schon weiß: Das Dupayne widmet sich wie jedes seriöse Museum der sicheren Aufbewahrung, dem Erhalt, der Katalogisierung und Ausstellung interessanter Objekte aus der Vergangenheit zum Nutzen von Wissenschaftlern und interessierten Laien. Neville scheint zu glauben, wir sollten darüber hinaus auch noch irgendeine soziale oder missionarische Aufgabe erfüllen. Erstaunlich!«

Er sah Ackroyd an. »Hat mich sehr gefreut.« Dann nickte er Dalgliesh zu. »Viel Vergnügen! Wir haben eine Neuerwerbung in der Gemäldegalerie, die Sie interessieren dürfte. Ein kleines, aber recht hübsches Aquarell von Roger Fry, die Schenkung eines treuen Besuchers. Hoffentlich können wir es auch behalten.«

»Wie meinen Sie das, James?«, fragte Ackroyd.

»Ach, das können Sie natürlich nicht wissen. Also, die ganze Zukunft des Museums steht auf dem Spiel. Nächsten Monat läuft der Pachtvertrag aus. Es wird zwar über einen neuen verhandelt, aber der alte Herr hat seine Familienstiftung auf sehr strenge Statuten gegründet. Soviel ich weiß, kann das Museum nur fortbestehen, wenn alle drei Geschwister bereit sind, den Vertrag zu unterschreiben. Falls wir schließen müssen, wäre das eine Tragödie, die ich persönlich allerdings nicht verhindern könnte, denn ich bin ja kein Mitglied des Stiftungsrats.«

Ohne ein weiteres Wort machte er kehrt, ging in sein Büro zurück und schloss die Tür hinter sich.

Ackroyd sagte: »Vor allem für ihn wäre es eine Tragödie. Seit seinem Abschied aus dem diplomatischen Dienst hat er hier gearbeitet. Natürlich ehrenamtlich, aber er hat ein standesgemäßes Büro und macht Führungen für handverlesene Prominenz. Sein Vater und Max Dupayne waren Studienfreunde. Der alte Dupayne betrachtete das Museum als seine private Spielwiese, wie das ja auch manche Kuratoren mit ihren Häusern tun. Besucher waren ihm nicht direkt zuwider – über manche freut er sich sogar –, aber er meinte, ein ernsthafter Interessent wiege fünfzig Zufallsbesucher auf, und verhielt sich entsprechend. Wenn einer nicht von sich aus wusste, was das Dupayne war, und sich mit den Öffnungszeiten nicht auskannte, dann hatte er eben Pech gehabt. Zusätzliche Informationen hätten womöglich ordinäre Passanten angelockt, die sich einfach nur vor dem Regen unterstellen oder ihre Kinder für eine halbe Stunde beschäftigt wissen wollten.«

»Aber so ein Zufallsgast könnte doch Gefallen finden an dem, was ihm hier geboten wird, könnte auf den Geschmack kommen und den Reiz dessen entdecken, was uns in diesem unsäglichen modernen Bildungsjargon als ›Museumserfahrung‹ angepriesen wird. Wäre das denn nicht im Sinne des Dupayne?«

»Theoretisch wohl schon. Und wenn die Geschwister das Museum weiterführen, werden sie vielleicht diesen Weg einschlagen. Aber man hat hier ja nicht übermäßig viel Lehrreiches zu bieten, nicht wahr? Das Dupayne ist schließlich nicht das Victoria & Albert oder das British Museum. Wenn man sich für die Zwischenkriegsjahre interessiert – so wie ich –, dann bietet das Dupayne praktisch alles, was man braucht. Doch für das breite Publikum ist dieser Zeitraum nur von begrenztem Interesse. Außerdem hat man an einem Tag alles gesehen. Ich glaube, den alten Dupayne ärgerte es gewaltig, dass der Mördersaal die größte Anziehungskraft hatte. Ja, ein Museum, das sich ganz dem Thema Mord widmen würde, das hätte Erfolg. Wundert mich, dass noch keiner so eins aufgezogen hat. Gut, es gibt das Black Museum in New Scotland Yard und diese interessante kleine Sammlung der River Police in Wapping, aber die sind eben beide nicht allgemein zugänglich, sondern nur mit besonderer Genehmigung.«

Der Saal der Mörder war sehr geräumig und an die zehn Meter lang. Drei Hängeleuchten spendeten helles Licht, zusätzlich zu den drei Fenstern, von denen zwei nach Osten gingen und eins nach Süden. Trotzdem fand Dalgliesh den Raum auf Anhieb düster und beklemmend. Rechts neben dem reich verzierten Kamin befand sich eine schlichte zweite Tür, die aber wohl nicht benutzt wurde, denn sie hatte weder Knauf noch Klinke.

An den Wänden hingen verglaste Schaukästen; darunter befanden sich Regale mit Literatur über die dargestellten Fälle sowie Fächer für wichtige Dokumente und Berichte. Über den Vitrinen hingen Fotografien in Sepiabraun und Schwarzweiß, die meisten vergrößert. Besonders die wenigen Originale boten in schonungsloser Deutlichkeit eine Collage aus Blut und leeren, toten Gesichtern: Mörder und Opfer, die, im Tode vereint, ins Nichts starrten.

Gemeinsam machten Dalgliesh und Ackroyd einen Rundgang durch den Saal. Die berüchtigtesten Mordfälle der Epoche waren hier so akribisch dokumentiert und ausgewertet, dass Dalgliesh all die Namen, Daten und Gesichter wieder vor Augen standen. William Herbert Wallace, jünger als zum Zeitpunkt des Prozesses, kein einprägsamer, aber ein nicht unansehnlicher Kopf über dem hohen, steifen Kragen, um den die Krawatte festgezurrt war wie eine Schlinge; unter dem Schnurrbart ein etwas schlaffer Mund, sanfte Augen hinter einer Nickelbrille. Daneben hing ein Pressefoto, aufgenommen gleich nach der Revisionsverhandlung. Wallace schüttelte seinem Verteidiger die Hand; er war ein wenig gebeugt, gleichwohl überragten er und sein Bruder neben ihm alle Übrigen auf dem Bild. Er hatte sich sorgfältig gekleidet für dieses qualvollste Martyrium seines Lebens; zum dunklen Anzug trug er wieder den hohen Kragen und die enge Krawatte. Das penibel gescheitelte schüttere Haar glänzte frisch gebürstet. Das Foto zeigte ihn als biederen Beamten, ein peinlich gewissenhafter Erbsenzähler – nicht gerade der Mann, den Hausfrauen, nachdem sie ihre kärgliche Prämie bezahlt haben, auf einen Schwatz und eine Tasse Tee ins Hinterzimmer einladen.

Ackroyd sagte: »Und da haben wir die schöne Marie-Marguerite Fahmy, die ihren ägyptischen Playboy-Ehemann 1923 ausgerechnet im Savoy Hotel erschoss. Denkwürdig an dem Fall ist Edward Marshall Halls Verteidigung. Er brachte den Prozess zu einem schaurigen Finale, indem er die Tatwaffe auf die Geschworenen richtete, um sie dann polternd fallen zu lassen, während er ein ›Nicht schuldig!‹ forderte. Natürlich hat sie ihren Mann umgebracht, aber dank Halls Theater kam sie ungeschoren davon. Er hielt auch ein rassistisch anstößiges Plädoyer des Inhalts, dass Frauen, die einen, wie er sich ausdrückte, ›Orientalen‹ heiraten, auf eine Behandlung, wie sie ihr widerfuhr, gefasst sein müssten. Heutzutage wäre er damit beim Richter, dem Lordkanzler und der Presse unten durch gewesen. Und wieder, mein lieber Junge, haben wir ein Verbrechen, das typisch ist für seine Zeit.«

Dalgliesh sagte: »Ich dachte, Sie orientieren sich daran, wie die Verbrechen ausgeübt werden, nicht an der Arbeitsweise der damaligen Gerichte.«

»Schon, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ach, und hier haben wir ein weiteres Beispiel erfolgreicher Verteidigung: den Brightoner Koffermord von 1934. Das, mein lieber Adam, ist angeblich original der Koffer, in dem Tony Mancini, ein wegen Diebstahls vorbestrafter sechsundzwanzigjähriger Kellner, den Leichnam seiner Geliebten, der Prostituierten Violette Kaye, versteckt hatte. Das war übrigens schon der zweite Koffermord in Brighton. Die erste Leiche, eine Frau ohne Arme und Beine, war elf Tage zuvor am Bahnhof entdeckt worden – ein Verbrechen, das nie aufgeklärt werden konnte. Mancini wurde im Dezember vor einem Geschworenengericht der Prozess gemacht. In Norman Birkett hatte er einen glänzenden Verteidiger. Birkett rettete ihm das Leben. Die Geschworenen erkannten auf nicht schuldig, aber 1976 hat Mancini gestanden. Auf die Museumsbesucher übt dieser Koffer anscheinend eine makabre Faszination aus.«

Dalgliesh faszinierte er überhaupt nicht. Dagegen hatte der Commander plötzlich das Bedürfnis, einen Blick nach draußen zu werfen, und so trat er an eins der beiden Fenster, die nach Osten gingen. Unten entdeckte er inmitten junger Bäume eine Garage aus Holz und etwa acht Meter weiter einen kleinen Schuppen mit einem Wasserhahn davor. Der Junge, den er neben der Auffahrt gesehen hatte, wusch sich gerade die Hände. Dalgliesh sah noch, wie er sich die Finger an den Hosenbeinen trockenrieb, dann rief ihn Ackroyd, der unbedingt noch seinen letzten Fall präsentieren wollte, in den Saal zurück.

Er führte Dalgliesh zu dem zweiten Schaukasten und sagte: »Schauen Sie, der Autobrandmord, 1930. Der kommt mit Sicherheit in meinem Artikel vor. Sie haben bestimmt schon davon gehört. Alfred Arthur Rouse, ein siebenunddreißigjähriger Handelsvertreter aus London, war ein geradezu krankhafter Schürzenjäger. Nicht nur, dass er in Bigamie lebte, er soll auf seinen Dienstreisen auch noch an die achtzig Frauen verführt haben. Irgendwann wurde ihm der Boden zu heiß, und er wollte untertauchen, am liebsten gleich seinen Tod vortäuschen. Also nahm er am sechsten November einen Anhalter mit, tötete den Mann auf einer einsamen Landstraße in Northamptonshire, übergoss ihn mit Benzin, setzte den Wagen in Brand und machte sich aus dem Staub. Zu seinem Pech begegneten ihm zwei junge Männer, die auf dem Heimweg in ihr Dorf waren und ihn auf den Brand ansprachen. Er rief im Vorübergehen: ›Sieht aus, als hätte jemand ein Freudenfeuer angezündet.‹ Dieses zufällige Zusammentreffen half, ihn zu überführen. Hätte er sich im Straßengraben versteckt, bis die beiden vorbei waren, wäre er vielleicht nie erwischt worden.«

»Und was ist an diesem Fall zeittypisch?«, fragte Dalgliesh.

»Rouse war im Krieg gewesen und hatte eine schwere Kopfverletzung davongetragen. Sein Verhalten am Tatort und beim Prozess war ausgesprochen dumm. Für mich ist der Mann ein Opfer des Ersten Weltkriegs.«

Das mochte wohl stimmen, dachte Dalgliesh. Gewiss hatten sein Verhalten nach dem Mord und seine erstaunliche Arroganz im Zeugenstand mehr dazu beigetragen, ihm die Schlinge um den Hals zu legen, als der Staatsanwalt. Es wäre interessant zu wissen, wie lange er im Krieg gewesen und wie er verwundet worden war. Von den Männern, die in Flandern gedient hatten, waren wohl nur die wenigsten ungebrochen heimgekehrt.

Dalgliesh überließ Ackroyd seinen Recherchen und machte sich auf die Suche nach der Bibliothek. Sie befand sich im Westflügel desselben Stockwerks: ein lang gestreckter Raum mit zwei Fenstern zum Parkplatz und einem dritten über der Auffahrt. An den Wänden, die von drei spitzwinkligen Erkern gegliedert wurden, reihten sich Bücherschränke aus Mahagoni, und in der Mitte stand ein langer, rechteckiger Tisch. Auf einem Beistelltisch unter einem Fenster war ein Fotokopiergerät nebst einem Schild installiert, demzufolge pro Kopie zehn Pence zu entrichten waren. Daneben saß eine ältliche Frau, die Hinweisschilder für Exponate beschriftete. Obwohl es in der Bibliothek durchaus nicht kalt war, trug sie einen dicken Schal und Handschuhe. Als Dalgliesh eintrat, sagte sie mit wohlklingender, kultivierter Stimme: »Einige der Glasvitrinen sind abgeschlossen, aber wenn Sie die Bücher in die Hand nehmen möchten – ich habe einen Schlüssel. Ausgaben der Times und anderer Zeitungen finden Sie im Untergeschoss.«

Dalgliesh wusste nicht recht, wie er darauf reagieren sollte. Da er auch noch in die Gemäldegalerie wollte, blieb ihm keine Zeit, die Bücher näher in Augenschein zu nehmen. Andererseits mochte er auch nicht den Eindruck erwecken, als sei er nur rein zufällig in die Bibliothek geraten. Schließlich sagte er: »Ich bin zum ersten Mal hier und möchte mir erst einmal einen Überblick verschaffen. Aber haben Sie vielen Dank.«

Langsam ging er an den Bücherschränken entlang. Hier waren, vorwiegend in Erstausgaben, die bedeutenden Romanciers der Zwischenkriegsjahre versammelt; daneben aber auch einige Autoren, die er bislang noch nicht kannte. Namen wie D. H. Lawrence, Virginia Woolf, James Joyce, George Orwell, Graham Green, Wyndham Lewis, Rosamond Lehmann legten beredtes Zeugnis ab von der Vielfalt und dem literarischen Reichtum jener turbulenten Zeit. Der Lyrik war ein eigener Schrank gewidmet, der Erstausgaben von Yeats, Eliot, Pound, Auden und Louis MacNeice enthielt. Daneben waren auch die Kriegsdichter der zwanziger Jahre vertreten: Wilfried Owen, Robert Graves, Siegfried Sassoon. Dalgliesh hätte gern stundenlang in diesen Büchern geblättert und gelesen. Aber auch wenn ihm mehr Zeit geblieben wäre, hätte ihn die Gegenwart dieser Frau, die stumm und geschäftig mit ihren klobig behandschuhten Händen vor sich hin arbeitete, gestört. Beim Lesen war er gern allein.

Er trat ans Kopfende des großen Tisches, wo ein Dutzend Ausgaben des Strand Magazine fächerförmig ausgebreitet lagen. Die einzelnen Nummern unterschieden sich farblich, zeigten aber alle die titelgebende Straße im Westend, auch wenn die Szenerie von Ausgabe zu Ausgabe leicht variierte. Dalgliesh nahm das Heft vom Mai 1922 zur Hand, das auf dem Cover mit Kurzgeschichten von P. G. Wodehouse, Gilbert Frankau und E. Phillips Oppenheim sowie einem Sonderbeitrag von Arnold Bennett warb. Wirklich lebendig wurden die frühen zwanziger Jahre freilich vor allem in den vorgeschalteten Werbeseiten: Die Zigaretten zu fünf Shilling und Sixpence à hundert Stück, die Schlafzimmerausstattung für sechsunddreißig Pfund und der besorgte Ehemann, der die mangelnde Libido seiner Frau mit einer heimlich verabreichten Prise Lebersalz in ihrem Morgentee wieder ins Lot brachte.

Und nun begab er sich in die Gemäldegalerie. Die wandte sich offenkundig an den seriösen Kunstkenner: Neben jedem Bild hing ein gerahmtes Kärtchen mit den wichtigsten Galerien, in denen weitere Werke des Malers zu sehen waren. Schaukästen zu beiden Seiten des Kamins enthielten Briefe, Manuskripte und Kataloge, die Dalglieshs Gedanken wieder auf die Bibliothek lenkten, wo die zwanziger und dreißiger Jahre zweifellos besser repräsentiert waren. Denn es waren die Schriftsteller – Joyce, Waugh, Huxley – und nicht die bildenden Künstler, die jene wirre Zwischenkriegszeit am eindrücklichsten interpretiert hatten. Langsam schlenderte er an den Landschaften von Paul und John Nash vorbei. Der Erste Weltkrieg mit seinen verheerenden Blut- und Todesorgien hatte unwillkürlich nostalgische Sehnsüchte nach einer heilen Welt geweckt und den Traum von einem ländlich friedlichen England heraufbeschworen. Die Malerei antwortete auf diese Sehnsucht mit harmoniesüchtigen Landschaftsbildern voll heiterer Ruhe, deren Stil, ungeachtet aller Vielfalt und Originalität, doch sehr traditionsverhaftet war. Vor allem fehlten die Menschen in dieser Landschaft, wo jeder sorgsam neben einem Bauernhaus aufgeschichtete Holzstoß, all die bestellten Felder unterm wolkenlosen Himmel oder ein leerer Strandabschnitt schmerzlich an die verlorene Generation erinnerten. Man mochte glauben, die Toten hätten ihr Tagwerk vollbracht, ihre Gerätschaften weggeräumt und sich leise aus dem Leben verabschiedet. Aber eine so pedantisch und vollkommen geordnete Landschaft gab es in der Realität einfach nicht. Diese Felder waren nicht für die Nachwelt bestellt. Sie waren unfruchtbar und würden es immer bleiben, seit man in Flandern der Natur Gewalt angetan, sie geschändet und verdorben hatte. Trotzdem wurde auf diesen Bildern alles wieder zu einer Scheinwelt ewiger Harmonie verklärt. Dalgliesh hätte nicht erwartet, dass traditionelle Landschaftsmalerei so verstörend wirken konnte.

Nachgerade erleichtert wandte er sich den religiösen Anomalien Stanley Spencers zu, den idiosynkratischen Porträts von Percy Wyndham Lewis und den zaghafteren, scheinbar flüchtig hingeworfenen Bildnissen von Duncan Grant. Dalgliesh kannte die meisten der Maler, und an fast allen fand er Vergnügen, auch wenn sie nach seinem Dafürhalten stark von kontinentaleuropäischen und weit bedeutenderen Vorbildern beeinflusst waren. Max Dupayne war es nicht gelungen, die bedeutendsten Werke der in seinem Museum vertretenen Künstler anzukaufen, aber er hatte immerhin eine Sammlung zusammengetragen, die in ihrer Vielfalt die Kunst der Zwischenkriegsjahre so angemessen repräsentierte, wie es ihm vorgeschwebt haben mochte.

Als Dalgliesh die Galerie betreten hatte, war schon ein Besucher anwesend: ein magerer junger Mann in Jeans, abgelaufenen Turnschuhen und einem dicken Anorak, unter dessen unförmigen Konturen seine Beine wie dürre Stecken wirkten. Im Näherkommen erkannte Dalgliesh ein blasses, fein gezeichnetes Gesicht. Die Haare des Jungen waren unter einer Wollmütze verborgen, die ihm bis über die Ohren reichte. Er verweilte reglos vor einem Kriegsbild von Paul Nash, und da Dalgliesh sich ebenfalls für das Gemälde interessierte, standen sie eine Minute lang schweigend nebeneinander.

Das Werk hieß Passchendaele 2, und Dalgliesh sah es zum ersten Mal. Es enthielt alles: das Grauen, die Sinnlosigkeit und den Schmerz, dargestellt in den verkrümmten Körpern der namenlosen Toten. Hier traf er endlich auf ein Bild, dessen Sprache mächtiger war als Worte. Der Krieg, um den es hier ging, war weder der seine noch der seines Vaters gewesen, und aus dem Gedächtnis der Lebenden war er fast schon verschwunden. Aber hatte irgendein neuerer Feldzug weltweit noch einmal so viel Leid ausgelöst?

Beide standen, in stumme Betrachtung versunken. Dalgliesh wollte sich eben abwenden, als der junge Mann sagte: »Halten Sie das für ein gutes Bild?«

Es war eine ernst gemeinte Frage, doch Dalgliesh war auf der Hut, wollte sich auf keinen Fall als Kenner aufspielen. Er sagte: »Ich bin weder Künstler noch Kunsthistoriker. Aber ich finde, es ist ein sehr gutes Bild. Eins, das ich gern bei mir zu Hause aufhängen würde.«

Denn trotz aller Düsterkeit würde es in der schlichten Wohnung über der Themse seinen Platz finden, dachte er. Emma würde es auch gefallen, sie würde bei seinem Anblick genauso empfinden wie er jetzt.

Der junge Mann sagte: »Es hing früher bei meinem Großvater in Suffolk. Er hatte es zur Erinnerung an seinen Vater, meinen Urgroßvater, gekauft. Der war in Passchendaele gefallen.«

»Und wie kam das Bild dann hierher?«

»Max Dupayne wollte es unbedingt haben. Er wartete, bis Großvater in Geldnöten war, und dann hat er es ihm abgekauft. Zu einem sehr günstigen Preis.«

Dalgliesh fiel keine passende Antwort ein, doch nach kurzem Schweigen fragte er: »Kommen Sie oft her und schauen sich das Bild an?«

»Ja. Das können sie mir schließlich nicht verbieten. Nachdem ich arbeitslos gemeldet bin, brauche ich nicht einmal Eintritt zu zahlen.« Dann wandte er sich ab und meinte: »Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe! Ich habe noch niemandem davon erzählt. Aber ich freue mich, dass Ihnen das Bild gefällt.«

Und dann war er fort. Hatten vielleicht die Augenblicke stummer Zwiesprache vor dem Bild zu dieser unverhofften Vertraulichkeit geführt? Der Junge konnte natürlich auch gelogen haben, aber Dalgliesh glaubte das nicht. Er fragte sich stattdessen, wie redlich Max Dupayne seine Sammlerleidenschaft wohl betrieben hatte. Er beschloss, Ackroyd nichts von seiner Begegnung zu erzählen, und nach einer weiteren bedächtigen Runde durch den Saal kehrte er über die Freitreppe zurück zum Mördersaal.

Conrad Ackroyd, der sich in einem Lehnstuhl neben dem Kamin niedergelassen und auf dem Tisch vor sich etliche Bücher und Zeitschriften ausgebreitet hatte, wollte noch nicht aufbrechen. »Wussten Sie, dass es beim Wallace-Mord einen neuen Tatverdächtigen gibt?«, fragte er. »Ist erst kürzlich aufgetaucht, der Mann.«

»Ja«, sagte Dalgliesh, »ich habe davon gehört. Er hieß Parry, nicht wahr? Aber der ist inzwischen auch tot. Sie werden den Fall nicht mehr lösen, Conrad. Außerdem dachte ich, Sie interessieren sich für Morde als Spiegel ihrer Zeit, nicht für deren Aufklärung.«

»Man gerät eben immer tiefer hinein, mein lieber Junge. Aber Sie haben ganz Recht: Ich darf mich nicht verzetteln. Genieren Sie sich nicht, wenn Sie weg müssen. Ich mache noch ein paar Kopien in der Bibliothek und bleibe, bis das Museum um fünf schließt. Miss Godby hat sich freundlicherweise erboten, mich bis zur U-Bahn-Station Hampstead mitzunehmen. In diesem geharnischten Busen schlägt offenbar doch ein gutes Herz.«

Wenige Minuten später war Dalgliesh auf dem Heimweg, aber in Gedanken konnte er sich noch nicht so bald von den Eindrücken lösen, die er im Dupayne gewonnen hatte. Diese zwei Jahrzehnte der Zwischenkriegszeit hatten für England nicht nur einen ungeheuren sozialen Umbruch bedeutet. Um ein Haar wäre die Nation, deren Gedächtnis abgestumpft war durch die Gräuel von Flandern und das Opfer einer verlorenen Generation, selbst in Unehre geraten, als es galt, eine neue, noch größere Gefahr zu bekämpfen und zu besiegen. Eine faszinierende Epoche, gewiss. Trotzdem wunderte es Dalgliesh, wieso Max Dupayne sich so sehr in diese seine eigene Zeit vertieft und er ihr mit seinem Museum gleichsam ein Denkmal gesetzt hatte. Wieso er Erstausgaben und Bilder aufgekauft, Zeitungen und Zeitschriften gleich nach Erscheinen gesammelt und archiviert hatte. Diese Scherben habe ich gestrandet, meine Trümmer zu stützen, heißt es in T. S. Eliots The Waste Land. War das der Grund? Wollte Dupayne sich selbst verewigen? War dieses Museum, das er unter seinem Namen gegründet hatte, sein persönlicher Beitrag gegen das Vergessen? Vielleicht, dachte Dalgliesh, ist das ein Faszinosum aller Museen. Generationen sterben und vergehen, aber was sie geschaffen, was sie gemalt und geschrieben, erstrebt und geleistet haben, davon überdauert zumindest ein Teil. Kann es sein, dass wir uns, indem wir nicht nur Helden und Berühmtheiten, sondern auch den Legionen namenloser Toter Denkmäler errichten, stellvertretend selbst ein klein wenig Unsterblichkeit zu sichern hoffen?