6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Dalgliesh-Romane

- Sprache: Deutsch

Die Ruhe von Combe Island, einer abgeschiedenen Urlaubsoase für hochrangige Gäste aus Kultur und Politik, wird empfindlich gestört, als der weltberühmte Bestsellerautor Nathan Oliver aufgeknüpft am Leuchtturm der Insel gefunden wird. Oliver war jedoch nicht nur ein großer Literat – er war auch ein streitsüchtiger Egomane, dem es gelungen war, sich in kürzester Zeit sämtliche Inselgäste wie auch das Personal zum Feind zu machen. Jeder auf der Insel hätte ein Motiv gehabt, ihn zu töten. Nur einer scheint geeignet, den delikaten Fall schnell und diskret zu lösen: Commander Adam Dalgliesh. Wo Licht und Schatten ist von P. D. James: Spannung pur im eBook!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 620

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

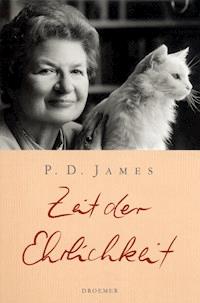

Phyllis Dorothy James

Wo Licht und Schatten ist

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Die Ruhe von Combe Island, einer abgeschiedenen Urlaubsoase für hochrangige Gäste aus Kultur und Politik, wird empfindlich gestört, als der weltberühmte Bestsellerautor Nathan Oliver aufgeknüpft am Leuchtturm der Insel gefunden wird. Oliver war jedoch nicht nur ein großer Literat, er war auch ein streitsüchtiger Egomane, dem es gelungen war, sich in kürzester Zeit sämtliche Inselgäste wie auch das Personal zum Feind zu machen. Jeder auf der Insel hätte ein Motiv gehabt, ihn zu töten.

Nur einer scheint geeignet, den delikaten Fall schnell und diskret zu lösen: Commander Adam Dalgliesh.

Inhaltsübersicht

In Erinnerung an meinen [...]

Vorbemerkung

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Buch eins

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Buch zwei

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

Buch drei

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Buch vier

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Epilog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

In Erinnerung an meinen Mann Connor Bantry White

1920–1964

Die Vielfalt und Schönheit der Inseln vor der britischen Küste sind zwar allenthalben bekannt, doch den Hauptschauplatz dieses Romans, Combe Island vor der Küste Cornwalls, wird der Leser vergeblich suchen. Die Insel, die bedauerlichen Geschehnisse, die sich dort ereigneten, und sämtliche Figuren dieses Romans, die lebenden und die toten, sind reine Fiktion und existieren lediglich in jenem interessanten psychologischen Phänomen, das die Fantasie einer Kriminalautorin nun einmal darstellt.

P. D. James

Prolog

1

Commander Adam Dalgliesh fand es nicht ungewöhnlich, zu dringenden, ungelegen kommenden außerplanmäßigen Besprechungen mit nicht näher benannten Teilnehmern gerufen zu werden, hatten sie doch im Endeffekt zumeist eines gemeinsam: Er konnte getrost davon ausgehen, dass irgendwo eine Leiche lag, die seiner Aufmerksamkeit bedurfte. Es gab andere dringende Anrufe, andere Besprechungen, mitunter auf höchster Ebene. Als ständiger Berater des Polizeipräsidenten hatte er eine Reihe von Pflichten, die an Zahl und Bedeutung ständig zunahmen und inzwischen derart unklar definiert waren, dass die meisten seiner Kollegen es aufgegeben hatten, den Überblick zu behalten. Diese Besprechung jedoch, die am Samstag, dem 23. Oktober für zehn Uhr fünfundfünfzig, im Büro des Stellvertretenden Polizeipräsidenten Harkness im siebten Stock des Gebäudes von New Scotland Yard angesetzt war, roch förmlich nach einem Mordfall, sobald er den Raum betrat. Das lag nicht an einer gewissen ernsten Anspannung in den ihm zugewandten Gesichtern; eine verwaltungstechnische Katastrophe innerhalb der Abteilung hätte größere Beunruhigung ausgelöst. Es lag eher daran, dass ein unnatürlicher Tod stets eine bestimmte Beklommenheit auslöste, die unbequeme Erkenntnis, dass es noch immer Dinge gab, die sich jeder bürokratischen Kontrolle entzogen.

Nur drei Männer erwarteten ihn, und Dalgliesh war überrascht, als er Alexander Conistone vom Außenministerium erkannte. Er mochte Conistone, einen der letzten Exzentriker in einer zunehmend konformistischen und politisierten Beamtenschaft. Conistone hatte sich einen gewissen Ruf in Sachen Krisenmanagement erworben. Das lag zum einen an seiner Überzeugung, dass es kaum eine Situation gab, die nicht unter Berücksichtigung von Präzedenzfällen oder des bürokratischen Reglements zu bewältigen war, und zum anderen daran, dass er, wenn diese Patentrezepte doch einmal versagten, einen gewagten, nahezu fahrlässigen Hang zu phantasievollen Maßnahmen an den Tag legen konnte, die jeder bürokratischen Logik nach eigentlich in einer Katastrophe hätten enden müssen, dies aber nie taten. Dalgliesh, dem kaum ein Labyrinth der Westminster-Bürokratie unbekannt war, hatte schon vor einiger Zeit den Schluss gezogen, dass diese charakterliche Dichotomie ererbt war. Ganze Generationen von Conistones waren Soldaten gewesen. Auf den fernen Schlachtfeldern der imperialistischen Vergangenheit Großbritanniens ruhten zahllose vergessene Opfer des Krisenmanagements früherer Conistones. Und die zwiegespaltene Persönlichkeit spiegelte sich in seinem exzentrischen Aussehen wider. Im Gegensatz zu seinen Kollegen kleidete er sich mit der eleganten Nadelstreifenuniformität eines Beamten der Dreißigerjahre, während sein grobknochiges Gesicht, die fleckigen Wangen und das strohige, schwer zu bändigende Haar eher rustikal wirkten.

Er hatte den Platz neben Dalgliesh mit Blick auf eines der großen Fenster. Während der ersten zehn Minuten der Besprechung zeigte er sich ungewöhnlich wortkarg, und schaute, den Stuhl leicht gekippt, selbstzufrieden auf das Panorama aus Hochhäusern und Türmen, das von einem flüchtigen Strahl der für die Jahreszeit ungewöhnlichen Morgensonne beschienen wurde. Von den vier Männern im Raum – Conistone, Adam Dalgliesh, der Stellvertretende Polizeipräsident Harkness und ein milchgesichtiger Junge vom MI5, der als Colin Reeves vorgestellt worden war – hatte Conistone, der über die fragliche Angelegenheit am meisten besorgt war, bislang am wenigsten gesagt, während Reeves noch kein Wort von sich gegeben hatte, ganz darauf konzentriert, sich das Gesagte einzuprägen, ohne sich die Blöße zu geben, Notizen machen zu müssen.

Jetzt erwachte Conistone zum Leben und fasste zusammen: »Mord wäre uns am lästigsten, Selbstmord unter den gegebenen Umständen kaum weniger unangenehm. Mit einem Unfalltod könnten wir vermutlich leben. Bei dem Opfer wird sich Medienrummel kaum vermeiden lassen, aber das bekämen wir schon in den Griff, vorausgesetzt, es war kein Mord. Das Problem ist, wir haben wenig Zeit. Ein genaues Datum steht zwar noch nicht fest, aber der Premierminister möchte dieses streng geheime internationale Treffen Anfang Januar dort abhalten. Ein guter Zeitpunkt. Das Parlament ist in den Ferien, kurz nach Weihnachten passiert ohnehin nicht viel, keiner rechnet damit, dass irgendwas geschieht. Der Premierminister hat sich offenbar Combe Island in den Kopf gesetzt. Also, Adam, Sie übernehmen den Fall? Schön.«

Ehe Dalgliesh antworten konnte, schaltete sich Harkness ein. »Wenn die Sache stattfindet, ist die höchste Sicherheitsstufe angesagt.«

Dalgliesh dachte: Und selbst wenn du was wüsstest, was ich nicht glaube, du würdest mir nie und nimmer verraten, wer an dieser streng geheimen Konferenz teilnehmen wird oder warum. Sicherheitsmaßnahmen wurden stets einem möglichst kleinen Personenkreis anvertraut. Er konnte zwar Vermutungen anstellen, aber eigentlich interessierte ihn die Angelegenheit nicht besonders. Andererseits sollte er einen verdächtigen Todesfall untersuchen, und es gab da ein paar Dinge, die er wissen musste.

Bevor Colin Reeves begriffen hatte, dass das sein Stichwort gewesen war, fuhr Conistone fort: »Das lässt sich selbstverständlich regeln. Wir rechnen nicht mit Problemen. Vor einigen Jahren – das war vor Ihrer Zeit, Harkness – hatten wir schon mal eine ähnliche Situation. Ein Spitzenpolitiker meinte, er bräuchte ein wenig Erholung vom Personenschutz und buchte zwei Wochen auf Combe. Er hielt die Ruhe und Einsamkeit gerade zwei Tage aus, dann wurde ihm klar, dass sein Leben ohne Akten sinnlos war. Ich hätte eigentlich gedacht, der Aufenthalt auf Combe sollte genau die gegenteilige Erkenntnis vermitteln, aber bei ihm hat es offensichtlich nicht gewirkt. Nein, ich glaube nicht, dass wir uns wegen unserer Freunde südlich der Themse Sorgen machen müssen.«

Gut zu wissen, denn mischten die Sicherheitsdienste mit, wurde es immer kompliziert. Dalgliesh fand, dass es dem Geheimdienst, als er seine geheimnisumwobene Aura zugunsten der von der Bevölkerung vehement eingeforderten größeren Transparenz aufgab, ähnlich ergangen war wie der Monarchie. Er hatte etwas von seinem Nimbus nahezu kirchlicher Autorität verloren, der all jene umgibt, die praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit tätig sind. Der heutige Geheimdienstchef war namentlich bekannt und wurde in den Zeitungen mit Foto abgebildet, seine Vorgängerin hatte sogar eine Autobiographie geschrieben, und das geradezu ins Auge stechende Gebäude der Zentrale am Südufer der Themse, ein seltsam orientalisch anmutendes Monument der Moderne, schien eher dazu gedacht, Neugier zu wecken als nicht aufzufallen. Auf den Nimbus zu verzichten hatte seine Nachteile: Nun wurde nämlich die Organisation wie jede andere Behörde betrachtet, in der die gleichen fehlbaren Normalsterblichen arbeiteten und der gleiche Pfusch an der Tagesordnung war. Aber Dalgliesh rechnete nicht damit, dass der Geheimdienst ihm Steine in den Weg legte. Die Tatsache, dass der MI5 nur mit der mittleren Ebene vertreten war, ließ darauf schließen, dass ein einzelner Todesfall auf einer kleinen Insel ihnen im Augenblick nicht gerade Kopfzerbrechen bereitete.

Dalgliesh meldete sich zu Wort: »Ohne angemessenes Briefing kann ich nicht anfangen. Bisher habe ich nur erfahren, wer gestorben ist, wo und allem Anschein nach wie. Erzählen Sie mir mehr von der Insel. Wo genau liegt sie?«

Harkness’ Stimmung war mal wieder auf dem Tiefpunkt, und es gelang ihm nur unzureichend seine schlechte Laune mit Wichtigtuerei und einem Hang zur Geschwätzigkeit zu überdecken. Stirnrunzelnd rückte er die große Landkarte so zurecht, dass sie bündig mit der Tischkante abschloss, schob sie dann zu Dalgliesh hinüber und deutete mit dem Zeigefinger darauf. »Da liegt sie. Combe Island. Vor der Küste von Cornwall, etwa zwanzig Meilen südwestlich von Lundy Island und rund zwölf Meilen vor der Festlandküste, genauer gesagt vor Pentworthy. Die nächste größere Stadt ist Newquay.« Er blickte zu Conistone hinüber. »Vielleicht machen Sie besser weiter. Ist schließlich eher Ihr Baby als unseres.«

Conistone wandte sich direkt an Dalgliesh. »Ich gebe Ihnen einen kurzen historischen Abriss. Es könnte sich als Nachteil erweisen, wenn Sie über die Geschichte von Combe nicht im Bilde sind, denn sie erklärt einiges. Die Insel war vierhundert Jahre lang im Besitz der Familie Holcombe, die sie im sechzehnten Jahrhundert erwarb. Kein Mensch weiß, wie genau. Wahrscheinlich ist irgendein Holcombe mit ein paar bewaffneten Gefolgsleuten hinübergerudert, hat die Familienfahne gehisst und die Insel in Besitz genommen. Es kann nicht viel Widerstand gegeben haben. Der Besitzanspruch wurde später von Heinrich dem Achten bestätigt, nachdem er endlich die Piraten aus dem Mittelmeer losgeworden war, die die Insel als Stützpunkt für Überfälle auf die Küsten von Devon und Cornwall nutzten, um Sklaven zu jagen. Danach geriet Combe mehr oder weniger in Vergessenheit, bis die Familie im achtzehnten Jahrhundert anfing, sich wieder für sie zu interessieren, und sie gelegentlich aufsuchte, um Vögel zu beobachten oder zu picknicken. Dann beschloss ein gewisser Gerald Holcombe, der Ende des achtzehnten Jahrhunderts geboren wurde, die Insel zum Feriensitz der Familie zu machen. Er ließ die Cottages erneuern und baute 1912 ein Haus und zusätzliche Unterkünfte für das Personal. In dieser berauschenden Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg verbrachte die Familie jeden Sommer dort. Doch der Krieg änderte alles. Die beiden ältesten Söhne fielen, der eine in Frankreich, der andere auf Gallipoli. Die Holcombes gehören zu der Art von Familien, die in Kriegen sterben und nicht von ihnen profitieren. Damit blieb nur noch Henry übrig, der jüngste Sohn, der die Schwindsucht hatte und deshalb kriegsuntauglich war. Offenbar fühlte er, dass ihm nach dem Tod seiner Brüder alles unverdient zufiel und war nicht sonderlich auf sein Erbe erpicht. Das Geld stammte nicht aus Grundbesitz, sondern aus Profit bringenden Investitionen, und diese Quellen waren gegen Ende der Zwanzigerjahre mehr oder weniger versiegt. Daher beschloss er 1930, mit dem, was noch übrig war, eine Stiftung zu gründen. Er suchte sich ein paar reiche Gleichgesinnte und trat Insel und Immobilien ab. Ihm schwebte vor, dass Combe für Männer in leitender Position, die eine Pause von ihrem strapaziösen Beruf brauchten, ein Ort der Ruhe und Abgeschiedenheit werden sollte.«

An dieser Stelle bückte er sich zum ersten Mal nach seiner Aktentasche und holte einen mit einem Sicherheitsvermerk versehenen Hefter hervor. Nachdem er die Dokumente kurz durchstöbert hatte, zog er ein einzelnes Blatt Papier heraus. »Ich habe hier den exakten Wortlaut, was Henry Holcombe beabsichtigte. Für Männer, die sich der risikoreichen und anstrengenden Aufgabe verschrieben haben, der Krone und ihrem Land an verantwortlicher Stelle zu dienen, ob bei den Streitkräften, in der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft oder Kunst, und die einer Erholungsphase in Einsamkeit, Stille und Frieden bedürfen. Typisch für die Zeit diese Selbstlosigkeit, oder? Von Frauen natürlich keine Rede. Immerhin schreiben wir das Jahr 1930. Nun ja, inzwischen hat man sich darauf geeinigt, dass ›Männer‹ in diesem Fall Frauen nicht ausschließt. Es werden jeweils höchstens fünf Besucher aufgenommen, die nach Wunsch entweder im Haupthaus oder in einem der steinernen Cottages untergebracht werden. Im Grunde bietet Combe Island vor allem Ruhe und Sicherheit. Und in den letzten zwanzig, dreißig Jahren ist Letzteres wohl das wichtigere von beiden geworden. Wer Zeit zum Nachdenken braucht, kann ohne Personenschutz dorthin fahren, weil er weiß, dass er dort in Sicherheit und völlig ungestört sein wird. Es gibt einen Hubschrauberlandeplatz, um ihn auf die Insel zu bringen, und der kleine Hafen ist die einzige mögliche Anlegestelle. Gäste dürfen keinen Besuch empfangen, und sogar Handys sind verboten – die hätten dort sowieso keinen Empfang. Man ist um größtmögliche Diskretion bemüht. Auf die Insel kommen die meisten aufgrund einer persönlichen Empfehlung, entweder eines Mitglieds des Stiftungsrates oder eines früheren Stammgasts. Sie sehen also, die Insel ist für die Zwecke des Premierministers vorzüglich geeignet.«

Reeves konnte sich nicht länger beherrschen. »Was spricht denn gegen Chequers?«

Die anderen bedachten ihn mit dem durchaus interessierten Blick, den Erwachsene wohlwollend einem frühreifen Kind zuwerfen.

Conistone antwortete ihm: »Nichts. Ein schönes Haus, und wie ich höre, überaus komfortabel. Aber Gäste, die auf den Landsitz des Premiers eingeladen werden, erregen meistens eine gewisse Aufmerksamkeit. Vielleicht fahren sie ja gerade deshalb hin.«

Dalgliesh fragte: »Wie hat Downing Street von der Insel erfahren?«

Conistone schob das Blatt Papier zurück in die Akte. »Durch einen der kürzlich geadelten Freunde des Premiers. Der ist nach Combe gefahren, um sich von der risikoreichen und anstrengenden Aufgabe zu erholen, seinem Imperium eine weitere Supermarktkette einzuverleiben und seinem Privatvermögen eine weitere Milliarde.«

»Vermutlich gibt es dort fest angestelltes Personal. Oder müssen die VIPs selber spülen?«

»Es gibt einen Verwalter, Rupert Maycroft, ehemals Anwalt in Warnborough. Wir mussten uns ihm anvertrauen und natürlich auch die Mitglieder des Stiftungsrats davon in Kenntnis setzen, dass Downing Street dankbar wäre, Anfang Januar dort wichtige Gäste empfangen zu dürfen. Im Augenblick ist das alles noch sehr vage, aber wir haben diesen Maycroft gebeten, nach Ablauf dieses Monats keine Reservierungen anzunehmen. Dazu das übliche Personal – einen Bootsführer, eine Hauswirtschafterin, eine Köchin. Wir haben über alle eine Akte angelegt. Der eine oder andere Gast war so wichtig, dass man das Personal überprüft hat. Alles äußerst unauffällig. Außerdem lebt ein Arzt auf der Insel, Dr. Guy Staveley, zusammen mit seiner Frau, die sich allerdings mehr auf dem Festland als auf der Insel aufhalten soll. Erträgt anscheinend die Langeweile nicht. Staveley war Allgemeinmediziner in London. Er hat seine Praxis aufgegeben und ist nach Combe geflüchtet. Ein Kind ist wohl aufgrund seiner Fehldiagnose gestorben, da hat er sich einen Job gesucht, wo schlimmstenfalls mal einer von der Klippe stürzt und er als Arzt nicht verantwortlich gemacht werden kann.«

Harkness sagte: »Nur ein einziger Bewohner der Insel, der Bootsführer Jago Tamlyn, ist vorbestraft, 1998 wegen schwerer Körperverletzung. Er hat mildernde Umstände gekriegt, aber es muss ein brutaler Angriff gewesen sein. Zwölf Monate hat er abgesessen. Seitdem hat er sich nichts mehr zuschulden kommen lassen.«

Dalgliesh fragte: »Wann sind die derzeitigen Gäste angekommen?«

»Alle fünf im Lauf der vergangenen Woche. Der Schriftsteller Nathan Oliver ist mit Tochter Miranda und seinem Lektor Dennis Tremlett am Montag eingetroffen. Dr. Raimund Speidel, ein deutscher Diplomat im Ruhestand, ehemals Botschafter in Peking, ist am Mittwoch mit einer Privatjacht aus Frankreich gekommen, und am Donnerstag Dr. Mark Yelland, Direktor des Forschungslabors Hayes-Skolling in den Midlands, das ins Visier radikaler Tierschützer geraten ist. Maycroft wird Ihnen Genaueres sagen können.«

Harkness schaltete sich ein. »Am besten Sie nehmen möglichst wenige Leute mit, zumindest bis Sie wissen, was Sache ist. Je unauffälliger die Invasion, desto besser.«

Dalgliesh sagte: »Es wird wohl kaum eine Invasion werden. Ich warte noch immer auf einen Nachfolger für Tarrant, doch Inspector Miskin und Sergeant Benton-Smith werden mich begleiten. Wahrscheinlich kommen wir vorerst auch ohne einen Mitarbeiter vom Erkennungsdienst aus, aber wenn sich herausstellt, dass es Mord war, werde ich Verstärkung anfordern oder die Sache der örtlichen Polizei übergeben müssen. Einen Pathologen brauche ich auf jeden Fall. Ich rede mal mit Kynaston, falls ich ihn erreiche. Könnte sein, dass er nicht im Labor, sondern irgendwo im Einsatz ist.«

Harkness sagte: »Das wird nicht nötig sein. Wir haben uns bereits für Edith Glenister entschieden. Die kennen Sie bestimmt.«

»Hat sie sich nicht pensionieren lassen?«

Conistone sagte: »Vor zwei Jahren, aber sie übernimmt noch immer gelegentlich heikle oder internationale Fälle. Wahrscheinlich hatte sie mit fünfundsechzig keine Lust mehr, mit irgendwelchen Kripobeamten in Gummistiefeln über matschige Felder zu stapfen und halb verweste Leichen in Straßengräben zu untersuchen.«

Dalgliesh bezweifelte, dass Dr. Glenister aus diesem Grund in Pension gegangen war. Er hatte zwar noch nie direkten Kontakt zu ihr gehabt, doch er kannte ihren Ruf. Sie zählte zu den renommiertesten forensischen Pathologinnen, und zwar vor allem aus drei Gründen: Sie konnte präzise den Todeszeitpunkt bestimmen, sie arbeitete schnell und ihre Berichte waren gründlich, und ihre Aussagen als Sachverständige vor Gericht waren klar und fundiert. Außerdem war sie dafür bekannt, dass sie die Aufgaben der Pathologie und der Ermittlungsbeamten betont säuberlich voneinander getrennt hielt. Dr. Glenister, das wusste er, ließ sich niemals irgendwelche Einzelheiten der Mordumstände schildern, ehe sie nicht die Leiche untersucht hatte, vermutlich um sich bei ihrer Arbeit nicht durch eine vorgefasste Meinung beeinflussen zu lassen. Die Aussicht, mit ihr zusammenzuarbeiten, faszinierte ihn, und er vermutete stark, dass der Vorschlag, sie hinzuzuziehen, vom Außenministerium kam. Dennoch, der gewohnte forensische Pathologe wäre ihm lieber gewesen. Er sagte: »Sie wollen doch wohl nicht andeuten, dass auf Miles Kynastons Verschwiegenheit kein Verlass ist?«

Harkness schaltete sich ein. »Selbstverständlich nicht, aber Cornwall fällt wohl kaum in seinen Zuständigkeitsbereich. Dr. Glenister hält sich zurzeit im Südwesten auf. Außerdem steht Kynaston gar nicht zur Verfügung, wir haben nachgefragt.«

Am liebsten hätte Dalgliesh gesagt: Da wird sich das Außenministerium aber freuen. Die hatten wirklich keine Zeit verloren.

Aber Harkness sprach schon weiter. »Sie können Dr. Glenister auf dem Luftwaffenstützpunkt St. Mawgan abholen, in der Nähe von Newquay. Dort wird man ihr auch einen Hubschrauber zur Verfügung stellen, um den Toten in das Leichenschauhaus zu bringen, wo sie ihn untersuchen wird. Ihren Bericht müssten Sie dann irgendwann morgen erhalten.«

Dalgliesh sagte: »Dieser Maycroft hat Sie also sofort angerufen, nachdem er die Leiche gefunden hatte? Ich vermute, das entspricht dem üblichen Procedere.«

Harkness sagte: »Man hatte ihm eine Telefonnummer gegeben mit dem Hinweis, dass sie streng geheim sei, und ihm gesagt, er solle den Stiftungsrat verständigen, falls etwas Ungewöhnliches auf der Insel vorfalle. Er ist darüber unterrichtet, dass Sie am frühen Nachmittag mit dem Hubschrauber eintreffen.«

Dalgliesh sagte: »Es wird nicht leicht für ihn, seinen Mitarbeitern plausibel zu machen, wieso dieser Todesfall von einem Commander und einem Detective Inspector der Londoner Metropolitan Police untersucht wird und nicht von der Kripo vor Ort, aber ich vermute, das haben Sie berücksichtigt.«

Harkness nickte. »So gut wir können. Der dortige Chief Constable ist selbstverständlich eingeweiht. Jedes Kompetenzgerangel erübrigt sich, solange wir nicht wissen, ob wir es überhaupt mit Mord zu tun haben. Bis dahin werden sie sich kooperativ zeigen. Falls es Mord war und die Insel wirklich so sicher ist, wie sie behaupten, ist die Zahl der Verdächtigen begrenzt. Das müsste die Ermittlungen eigentlich beschleunigen.«

So falsch liegen konnte nur jemand, der keine Ahnung von der Ermittlungsarbeit in einem Mordfall hatte oder der weniger erfolgreiche Vorkommnisse der eigenen Vergangenheit geflissentlich verdrängt hatte. Wenn in einer kleinen Gruppe von Verdächtigen jeder Einzelne intelligent und vorsichtig genug war, seine Meinung für sich zu behalten und dem verhängnisvollen Drang zu widerstehen, mehr Informationen preiszugeben als unbedingt erforderlich, konnte das jede Ermittlung erschweren und sogar die Strafverfolgung vereiteln.

Conistone war schon fast an der Tür, als er sich noch einmal umwandte. »Das Essen auf Combe Island ist in Ordnung? Die Betten bequem?«

Harkness entgegnete kühl: »Wir hatten noch keine Zeit, uns danach zu erkundigen. Offen gestanden, habe ich gar nicht daran gedacht. Ob die Köchin was von ihrem Handwerk versteht und wie es um die Matratzen bestellt ist, müssten doch eigentlich Sie klären. Wir sind für die Leiche zuständig.«

Conistone nahm die Stichelei mit Humor. »Stimmt. Wir werden die Qualität des Service überprüfen, falls diese Konferenz zustande kommt. Das Erste, was die Reichen und Mächtigen goutieren lernen, sind die Vorzüge des Komforts. Ich hätte noch erwähnen sollen, dass die letzte noch lebende Holcombe auf der Insel wohnt. Miss Emily Holcombe ist über achtzig und eine ehemalige Oxford-Dozentin. Geschichte, glaube ich. Ihr Fach, Adam, hab ich Recht –, allerdings waren Sie doch an der anderen Uni, nicht? Entweder Sie wird Ihre Verbündete oder ein echter Störfaktor. Wenn ich auch nur ein bisschen was von intellektuellen Frauen verstehe, tippe ich auf Letzteres. Danke, dass Sie das übernehmen. Wir bleiben in Kontakt.«

Harkness stand auf, um Conistone und Reeves aus dem Gebäude zu geleiten. Dalgliesh trennte sich vor den Aufzügen von ihnen und begab sich in sein Büro. Zuerst musste er Kate und Benton-Smith anrufen. Das Telefonat danach würde schwieriger werden. Emma Lavenham und er hatten den Abend und den morgigen Tag miteinander verbringen wollen. Vielleicht war sie schon auf dem Weg, falls sie beschlossen hatte, bereits am Nachmittag nach London zu kommen. Er würde versuchen sie auf ihrem Handy zu erreichen. Es würde nicht der erste Anruf dieser Art werden, sie rechnete bestimmt schon halb damit. Sie würde sich nicht beschweren – das tat Emma nie. Sie beide hatten häufiger solche dringenden Verpflichtungen. Umso kostbarer war ihnen die gemeinsame Zeit, konnte sie doch nie verlässlich geplant werden. Und da waren diese drei Worte, die er ihr sagen wollte, am Telefon aber nie über die Lippen brachte. Auch die würden warten müssen.

Dalgliesh steckte den Kopf ins Zimmer seiner Sekretärin. »Susie, verbinden Sie mich bitte mit DI Miskin und Sergeant Benton-Smith. Danach brauche ich einen Wagen zum Battersea Heliport. Ich hole auf dem Weg dorthin erst Sergeant Benton-Smith und dann Inspector Miskin ab. Inspector Miskins Spurensicherungskoffer ist in ihrem Büro. Sorgen Sie dafür, dass er ins Auto gebracht wird, danke.«

Dieser Fall hätte kaum ungelegener kommen können. Nach einem Monat, in dem er sechzehn Stunden täglich gearbeitet hatte, fühlte er sich erschöpft, und obwohl er mit diesem Gefühl umgehen konnte, sehnte er sich nach Ruhe, Frieden und zwei seligen Tagen in Emmas Gegenwart. Es war kein Trost, dass er sich selbst die Schuld für das verpatzte Wochenende geben musste. Er war nicht verpflichtet, eine Mordermittlung zu übernehmen, ganz gleich wie politisch brisant oder gesellschaftlich bedeutend das Opfer oder wie interessant das Verbrechen auch war. Es gab leitende Beamte, die es lieber gesehen hätten, wenn er sich auf die Projekte konzentriert hätte, in die er bereits eingebunden war: die komplexen polizeilichen Aufgaben in einer multikulturellen Gesellschaft mit ihren großen Herausforderungen, Terrorismus und internationale Verbrecherorganisationen; der Aufbau eines neuen Dezernats, das sich ausschließlich um die landesweiten Ermittlungen zur Aufklärung von Kapitalverbrechen kümmern sollte. Pläne, die von der Politik behindert wurden, keine Seltenheit bei Polizeiarbeit auf höchster Ebene. Die Metropolitan Police brauchte leitende Beamte, die sich in dieser Welt voller Fallen und Fußangeln zu bewegen wussten. Doch er sah für sich die Gefahr, ein weiterer Bürokrat zu werden, ein Ausschussmitglied, Berater, Koordinator – und kein Detective mehr. Falls das geschah, würde er dann noch Dichter sein? Wurzelte seine Lyrik nicht gerade in dem fruchtbaren Boden einer Mordermittlung, in der Faszination angesichts der langsamen Enthüllung der Wahrheit, in der gemeinsamen Anstrengung, der Aussicht auf Gefahr und in dem Mitgefühl für hoffnungslose und gebrochene menschliche Schicksale?

Jetzt, wo Kate und Benton-Smith bereits verständigt waren, musste einiges dringend erledigt werden, mussten Besprechungen höflich abgesagt, Unterlagen weggeschlossen, die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit unterrichtet werden. Für unerwartete Einsätze stand immer eine Reisetasche fertig gepackt in seiner Wohnung in Queenhithe, und er war froh, dass er noch dort vorbei musste. Er hatte Emma noch nie von New Scotland Yard aus angerufen. Beim Klang seiner Stimme würde sie wissen, was er ihr zu sagen hatte. Sie würde das Wochenende anders verplanen und ihn vielleicht aus ihren Gedanken ebenso ausschließen, wie er aus ihrer Gegenwart ausgeschlossen war.

Als er zehn Minuten später seine Bürotür zudrückte, warf er zum ersten Mal einen Blick zurück, als verabschiedete er sich von einem vertrauten Ort, den er vielleicht nie wieder sehen würde.

2

Detective Inspector Kate Miskin lag noch im Bett in ihrer Wohnung über der Themse. Normalerweise wäre sie um diese Zeit längst im Büro, und selbst an einem freien Tag bereits geduscht, angezogen und hätte gefrühstückt. Kate war Frühaufsteherin, aus Überzeugung, aber auch aus einem Zwang heraus, der sie seit ihrer Kindheit belastete, als sie sich Tag für Tag, kaum dass sie wach war, aus Panik vor einer imaginären Katastrophe die Kleider überstreifte, um bereit zu sein, wenn das erwartete Desaster hereinbrach: ein Feuer in einer der unteren Wohnungen schnitt jeden Fluchtweg ab, ein Flugzeug krachte durch das Fenster, ein Erdbeben brachte das Hochhaus zum Einsturz und ließ das Balkongitter unter ihren Händen zuerst erzittern, dann bersten. Sie war stets erleichtert gewesen, das schwache Nörgeln ihrer Großmutter zu hören, die ihre erste Tasse Tee haben wollte. Ihre Großmutter hatte allen Grund gehabt, nörgelig zu sein. Da waren der Tod der ungewollten Tochter, das Eingepferchtsein in einem Hochhaus, in dem sie sich nicht ausgesucht hatte zu leben, belastet mit einer unehelichen Enkelin, um die sie sich nicht kümmern wollte und für die sie kaum Liebe aufbrachte. Aber ihre Großmutter war gestorben, und wenn auch die Vergangenheit nicht ruhte und es nie würde, hatte sie doch im Laufe der Jahre mühsam gelernt, das Beste und das Schlimmste zu erkennen und zu akzeptieren, was diese Vergangenheit ihr gegeben hatte.

Nun eröffnete sich ihr der Blick auf ein ganz anderes London. Ihre Wohnung am Fluss lag am Gebäudeende und bot daher eine doppelte Aussicht und zwei Balkone. Vom Wohnzimmer aus blickte sie nach Südwesten über die Betriebsamkeit auf dem Fluss – Lastkähne, Ausflugsdampfer, die Barkassen der Flusspolizei und der Londoner Hafenbehörde, die Vergnügungsboote, die stromaufwärts fuhren, um bei der Tower Bridge anzulegen. Vor dem Schlafzimmer erstreckte sich ihr das Panorama des Canary Wharf, dessen Spitze an einen gigantischen Bleistift erinnerte; das ruhige Wasser des West India Dock, die Docklands Light Railway mit Zügen wie Spielzeugeisenbahnen. Sie hatte Gegensätze schon immer anregend gefunden, und hier konnte sie vom Alten zum Neuen wandern, das Leben des Flusses in seiner ganzen Vielfalt vom ersten Morgenlicht bis in die Abenddämmerung hinein beobachten. Bei Einbruch der Nacht stand sie oft an das Balkongeländer gelehnt und sah zu, wie die Stadt sich in ein schimmerndes Gemälde aus Lichtern verwandelte, die Sterne verdunkelte und den Himmel mit ihrem rötlichen Schein überzog.

Die Wohnung, lange geplant, umsichtig finanziert, war ihr Zuhause, ihr Refugium, ihr sicherer Hafen, ein in Backstein und Mörtel gefasster alter Traum. Kein Kollege war je in diese Wohnung eingeladen worden, und ihr erster und einziger Liebhaber Alan Scully hatte sich vor langer Zeit nach Amerika verabschiedet. Er hatte gewollt, dass sie mitkam, aber sie hatte sich geweigert, teils aus Bindungsangst, hauptsächlich jedoch weil ihre Arbeit ihr wichtiger war. Heute nun war sie erstmals seit der letzten mit ihm verbrachten Nacht nicht allein.

Sie räkelte sich in dem Doppelbett. Der Morgenhimmel hinter den durchsichtigen Vorhängen war ein klares, blasses Blau über einem schmalen Streifen grauer Wolken. Die Wettervorhersage hatte einen weiteren spätherbstlichen Tag mit Sonne und Schauern versprochen. Aus der Küche drangen leise, angenehme Geräusche an ihr Ohr, siedendes Wasser im Kessel, das Schließen einer Schranktür, das Klappern von Geschirr: Detective Inspector Piers Tarrant machte Kaffee. Sie war den ersten Moment allein, seit sie ihre Wohnung gemeinsam betreten hatten, und sie ließ die vergangenen vierundzwanzig Stunden nicht mit Bedauern Revue passieren, sondern mit dem Erstaunen darüber, dass es passiert war.

Piers’ Anruf hatte sie Montag früh im Büro erreicht. Die Essenseinladung für Freitagabend war überraschend gekommen. Sie hatten sich nicht mehr gesprochen, seit Piers vom Dezernat in die Antiterroreinheit gewechselt war. Jahrelang hatten sie in Dalglieshs Sonderdezernat zusammengearbeitet, sie hatten einander respektiert, sich gegenseitig angespornt und Commander Dalgliesh hatte sich ihre halb eingestandene Rivalität, wie sie wusste, geschickt zunutze gemacht. Sie hatten gelegentlich gestritten, leidenschaftlich, aber nie boshaft. Er war für sie einer der attraktivsten Männer, mit denen sie je gearbeitet hatte. Doch selbst wenn er ihr damals signalisiert hätte, dass er sexuell an ihr interessiert war, sie wäre nicht darauf eingegangen. Eine Affäre mit einem direkten Kollegen hätte nicht nur die eigene Kompetenz in Frage gestellt, nein, einer von ihnen hätte das Dezernat verlassen müssen. Dank ihres Jobs hatte sie es geschafft, den Ellison Fairweather Buildings ihrer Kindheit zu entfliehen. Sie wollte nicht alles, was sie erreicht hatte, aufs Spiel setzen, indem sie diesen verlockenden, letztlich aber ungangbaren Weg einschlug.

Sie hatte ihr Handy eingesteckt, verblüfft darüber, wie bereitwillig sie die Einladung angenommen hatte, und nachgedacht, was dahinter stecken mochte. Wollte Piers vielleicht etwas fragen oder mit ihr besprechen? Unwahrscheinlich. Die meist verlässliche Gerüchteküche der Londoner Polizei munkelte seit längerem, dass er mit seinem neuen Job unzufrieden war, doch Männer erzählten Frauen gern von ihren Erfolgen, nicht von ihren Fehleinschätzungen. Und nachdem er sich erkundigt hatte, ob sie gern Fisch aß, hatte er vorgeschlagen, dass sie sich um halb acht im Sheekey’s trafen. Die Wahl eines renommierten Restaurants, noch dazu nicht billig, hatte ihr eine subtile, wenn auch verwirrende Botschaft vermittelt. Wollte er an dem Abend etwas feiern, oder war Piers immer so großzügig, wenn er eine Frau einlud? Allerdings hatte er nie den Eindruck gemacht, knapp bei Kasse zu sein, und er stand in dem Ruf, keinen Mangel an Frauen zu haben.

Als sie eintraf, erwartete er sie bereits. Sie ertappte ihn bei einem raschen, anerkennenden Blick, als er sich erhob, um sie zu begrüßen. Sie war froh gewesen, dass sie sich die Mühe gemacht hatte, ihr volles, helles Haar, das sie für die Arbeit glatt zu einem Zopf oder einem Nackenknoten zurückband, kunstvoll hochzustecken. Sie trug einen matt cremefarbenen Seidenrock und den einzigen teuren Schmuck, den sie besaß: antike Perlenohrringe aus Gold. Sie war fasziniert und leicht amüsiert, dass auch Piers sich in Schale geworfen hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, ihn je in Anzug und Krawatte gesehen zu haben, und am liebsten hätte sie gesagt: »Da haben wir uns ja beide richtig fein herausgeputzt, was?«

Sie bekamen einen ruhigen Ecktisch zugewiesen, bestens geeignet für Vertraulichkeiten, aber die hatten sich kaum ergeben. Das Essen war angenehm verlaufen, gemächlich und entspannt, ohne jede Verlegenheit. Er hatte nur wenig über seinen neuen Job geredet, aber das hatte sie nicht anders erwartet. Sie hatten kurz über Bücher gesprochen, die sie kürzlich gelesen hatten, über Kinofilme, für die sie Zeit gefunden hatten, das übliche Geplänkel eben, das Kate wie das behutsame Abtasten zweier Fremder bei ihrer ersten Verabredung erschien. Dann waren sie auf vertrauteres Terrain gewechselt, zu Fällen, an denen sie gemeinsam gearbeitet hatten, und dem neusten Polizeitratsch. Hin und wieder hatten sie sich kleine Details aus ihrem Privatleben anvertraut.

Nach dem Hauptgang, Seezunge, hatte er gefragt: »Wie macht sich denn der schöne Sergeant so?«

Insgeheim war Kate amüsiert. Piers hatte seine Abneigung gegen Francis Benton-Smith nie gut verbergen können. Kate vermutete, dass das weniger an Bentons ausgesprochen gutem Aussehen lag, als vielmehr an ihrer beider Einstellung zum Beruf: kontrollierter Ehrgeiz, Intelligenz, ein sorgfältig geplanter Weg nach oben, der auf der festen Überzeugung basierte, dass sie für die Polizeiarbeit gewisse Stärken mitbrachten, die ihnen mit ein bisschen Glück eine rasche Beförderung eintragen würden.

»Er ist ganz in Ordnung. Ein bisschen übereifrig, aber das waren wir ja wohl alle, als AD uns zu sich geholt hat. Er macht sich gut.«

»Es wird gemunkelt, dass AD ihn für meinen Posten ins Auge gefasst hat.«

»Deinen alten Posten? Durchaus möglich. Schließlich hat er ihn noch nicht wieder besetzt. Vielleicht überlegen die hohen Herren ja auch, was sie überhaupt mit dem Dezernat anstellen wollen. Sie könnten den Laden dichtmachen, wer weiß? Die bedrängen AD andauernd, dass er andere, wichtigere Sachen übernimmt – dieses landesweite Kripo-Dezernat, das geplant ist, hast du bestimmt von gehört. Ständig hetzt er von einem Top-Meeting zum nächsten.«

Als sie beim Nachtisch angelangt waren, verlief ihre Unterhaltung sprunghaft. Plötzlich sagte Piers: »Wenn ich Fisch gegessen habe, trinke ich nicht gern direkt hinterher Kaffee.«

»Oder gleich nach diesem Wein, aber ich könnte was zum Nüchternwerden gebrauchen.« Das war unaufrichtig gewesen, dachte sie. Sie trank nie so viel, dass sie Gefahr lief, die Kontrolle zu verlieren.

»Wir könnten zu mir fahren. Ist nicht weit.«

Da hatte sie gesagt: »Oder zu mir. Von meiner Wohnung haben wir Aussicht auf den Fluss.«

Die Einladung war ihr genauso unverkrampft über die Lippen gekommen, wie er sie angenommen hatte: »Dann zu dir. Ich muss nur unterwegs noch auf einen Sprung zu mir.«

Er war nur für zwei Minuten verschwunden, und sie hatte auf eigenen Vorschlag hin im Auto gewartet. Als sie zwanzig Minuten später ihre Wohnungstür aufschloss und in seiner Gesellschaft das geräumige Wohnzimmer mit den großen Fenstern zur Themse betrat, hatte sie es mit neuen Augen gesehen: konventionell, moderne Möbel, keine Erinnerungsstücke, kein Hinweis darauf, dass die Bewohnerin ein Privatleben, Eltern, eine Familie hatte, keine Gegenstände, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. So aufgeräumt und unpersönlich wie eine für den raschen Verkauf eingerichtete Musterwohnung.

Ohne sich umzuschauen, war er direkt zu den Fenstern gegangen, dann durch die Balkontür nach draußen. »Ich kann verstehen, warum du die genommen hast, Kate.«

Sie hatte ihn nicht begleitet, sondern war stehen geblieben und hatte seinen Rücken betrachtet, an ihm vorbeigeblickt auf das dunkle, wogende Wasser, aufgewühlt und silbrig durchschnitten, auf die Türme und Hochhäuser, die großen Gebäudeblocks am gegenüberliegenden Ufer, gestaltet mit Rechtecken aus Licht. Er war zu ihr in die Küche gekommen, wo sie den Kaffee mahlte, die beiden Becher hinstellte, Milch aus dem Kühlschrank erwärmte. Als sie schließlich zusammen auf dem Sofa saßen und der Kaffee getrunken war, hatte er sich vorgebeugt und sie sanft, aber bestimmt auf den Mund geküsst, und sie hatte gewusst, was passieren würde. Hatte sie das nicht vom ersten Moment im Restaurant an?

»Ich würde gern duschen.«

Sie lachte. »Du machst keine Umwege, Piers! Das Bad ist da durch die Tür.«

»Komm doch mit, Kate.«

»Zu eng. Geh du zuerst.«

Es war alles so leicht gewesen, so natürlich, so bar jeden Zweifels oder Nervosität, sogar ohne bewusstes Nachdenken. Und jetzt lauschte sie in dem sanften Morgenlicht in ihrem Bett dem Rauschen der Dusche und dachte in einer verträumten Mischung aus Erinnerung und halb zu Ende gesprochenen Sätzen an die zurückliegende Nacht.

»Ich dachte, du stehst nur auf hirnlose Blondinen.«

»Die waren nicht alle hirnlos. Und du bist auch blond.«

Sie hatte erwidert: »Hellbraun, nicht gelbblond.«

Da hatte er sich ihr wieder zugewandt und seine Hände durch ihr Haar gleiten lassen, eine unerwartete Geste, nicht nur weil sie langsam und zärtlich war.

Sie hatte damit gerechnet, dass Piers ein erfahrener und geübter Liebhaber wäre, nicht aber damit, wie unkompliziert und unangestrengt ihre ausgelassene Sinnlichkeit war. Sie hatten lachend und lustvoll miteinander geschlafen. Und hinterher, als sie ein wenig voneinander entfernt in ihrem Doppelbett lagen und sie seinen Atem hörte und die Wärme spürte, die von ihm ausging, war es ihr ganz natürlich erschienen, dass er da war. Sie wusste, dass diese Liebesnacht ein wenig den harten Kern aus Selbstzweifel und Trotz aufgeweicht hatte, den sie wie ein Gewicht auf dem Herzen trug und der nach dem Macpherson-Report zusätzlich von dem bitteren Gefühl, verraten worden zu sein, verstärkt worden war. Der zynische und politisch hellsichtigere Piers hatte wenig Verständnis gezeigt.

»Jeder offizielle Untersuchungsausschuss weiß doch genau, zu welchem Ergebnis er kommen soll. Weniger Intelligente schießen dabei leicht übers Ziel hinaus. Es ist lächerlich, deswegen seinen Job aufzugeben oder sich davon sein Selbstbewusstsein oder seinen Seelenfrieden rauben zu lassen.«

Dalgliesh hatte sie mit viel Taktgefühl und mitunter auch wortlos davon überzeugen können, nicht den Dienst zu quittieren. Ihr war jedoch bewusst, dass ihr Enthusiasmus, ihre Hingabe und die naive Begeisterung, mit der sie in den Polizeidienst eingetreten war, im Laufe der letzten Jahre immer weiter versiegt waren. Nach wie vor war sie eine geschätzte und tüchtige Polizistin. Sie liebte ihren Beruf und konnte sich keinen anderen vorstellen, für den sie qualifiziert oder geeignet gewesen wäre. Aber inzwischen graute ihr davor, sich zu stark gefühlsmäßig zu engagieren. Sie war zu sehr darauf bedacht, sich selbst zu schützen, begegnete dem Leben und seinen Möglichkeiten mit zu viel Argwohn. Doch als sie nun allein im Bett lag und die schwachen Geräusche wahrnahm, die Piers machte, während er in ihrer Wohnung hantierte, empfand sie eine fast vergessene Freude.

Sie war als Erste wach geworden, und zum ersten Mal ohne die rudimentäre Angst ihrer Kindheit. Eine halbe Stunde lang hatte sie still die Zufriedenheit ihres Körpers genossen, das heraufdämmernde Licht beobachtet, die ersten Geräusche des Tages auf dem Fluss wahrgenommen, ehe sie ins Bad geschlichen war. Die Bewegung hatte ihn geweckt. Er hatte sich gerührt, eine Hand nach ihr ausgestreckt und sich dann ruckartig aufgesetzt, wie ein zerzauster Springteufel. Sie hatten beide gelacht. In der Küche hatte er die Orangen gepresst, während sie Tee kochte, und später waren sie mit ihrem warmen gebutterten Toast hinaus auf den Balkon getreten und hatten die Krusten an kreischende Möwen verfüttert, ein Wirbelsturm aus schlagenden Flügeln und schnappenden Schnäbeln. Dann waren sie wieder ins Bett gegangen.

Das Rauschen und Plätschern der Dusche hatte aufgehört. Jetzt wurde es wirklich Zeit aufzustehen und sich dem Tag zu stellen. Sie hatte gerade die Beine aus dem Bett geschwungen, da klingelte ihr Handy. Es riss sie aus ihrer Trägheit, als hätte sie es noch nie zuvor gehört. Piers kam aus der Küche, ein Handtuch um die Hüfte geschlungen, Kaffeekanne in der Hand. Sie stöhnte: »Mein Gott! Wie aufs Stichwort.«

»Ist vielleicht privat.«

»Nicht auf dem Handy.«

Sie streckte die Hand nach dem Nachttisch aus, nahm das Telefon, lauschte aufmerksam, sagte: »Ja, Sir«, und beendete die Verbindung. Sie wusste, dass ihrer Stimme die Aufregung anzuhören war, als sie sich zu ihm wandte: »Ein neuer Fall. Vermutlich Mord. Eine Insel vor der Küste Cornwalls. Das bedeutet Hubschrauber. Ich soll mein Auto hier lassen. AD schickt jemanden, um Benton und dann mich abzuholen. Wir treffen uns am Battersea Heliport mit ihm.«

»Dein Spurensicherungskoffer?«

Sie war schon in Aktion, bewegte sich rasch, wusste genau, was in welcher Reihenfolge getan werden musste. Von der Badezimmertür aus rief sie: »Der ist im Büro. AD kümmert sich darum, dass er im Wagen ist.«

Er sagte: »Wenn er einen Wagen schickt, mach ich lieber, dass ich wegkomme. Da muss nur Nobby Clark am Steuer sitzen und mich sehen, dann weiß im Handumdrehen die ganze Fahrer-Mafia Bescheid. Ich finde, wir sollten denen nicht unbedingt frischen Stoff für den Kantinenklatsch liefern.«

Minuten später warf Kate ihre Segeltuchtasche aufs Bett und begann, schnell und methodisch zu packen. Wie üblich würde sie eine Wollhose mit Tweedblazer und einen Kaschmir-Rollkragenpullover tragen. Selbst wenn das milde Wetter anhielt, wäre Leinen oder Baumwolle die falsche Wahl – auf einer Insel war es selten zu warm. Zuunterst kamen robuste Wanderschuhe und ein Satz Unterwäsche zum Wechseln, die täglich gewaschen werden konnte. Dann verstaute sie einen zweiten warmen Pullover in der Tasche und legte noch eine Seidenbluse dazu, sorgfältig zusammengerollt. Obendrauf kamen ein Pyjama und ihr wollener Morgenrock. Sie packte ihren zweiten Kulturbeutel dazu, der immer mit den Toilettenartikeln bestückt war, die sie brauchte. Schließlich stopfte sie zwei frische Notizblöcke, etliche Filzstifte und ein halb gelesenes Taschenbuch hinein.

Fünf Minuten später waren sie beide angezogen und abmarschbereit. Sie begleitete Piers in die Tiefgarage. An der Tür seines Alfa Romeo küsste er sie auf die Wange und sagte: »Danke für deine Gesellschaft beim Dinner, danke fürs Frühstück, danke für alles dazwischen. Schick mir eine Ansichtskarte von deiner geheimnisvollen Insel. Ein kurzer Satz würde genügen – und mehr als genügen, wenn er wahr wäre. ›Schade, dass du nicht bei mir bist, in Liebe, Kate.‹«

Sie lachte, entgegnete aber nichts. Der Vauxhall, der vor ihm aus der Garage rollte, hatte einen Sticker am Rückfenster, Baby an Bord. Das hatte Piers schon immer auf die Palme gebracht. Er zog ein handgeschriebenes Pappschild aus dem Handschuhfach und drückte es gegen die Windschutzscheibe. Herodes an Bord. Dann hob er grüßend die Hand und war weg.

Kate sah ihm nach, bis er mit einem letzten Abschiedshupen zügig auf die Straße fuhr. Und prompt erfasste sie ein anderes, weniger kompliziertes, dafür altbekanntes Gefühl. Ganz gleich, was für Probleme sich aus dieser außergewöhnlichen Nacht ergeben würden, das Nachdenken darüber würde warten müssen. Irgendwo lag ein bislang nur vorgestellter Körper in der kalten Abstraktion des Todes. Eine Gruppe von Menschen wartete auf die Ankunft der Polizei, manche von ihnen bedrückt, die meisten ängstlich, und einer von ihnen empfand gewiss wie sie diese berauschende Mischung aus Aufregung und Entschlossenheit. Es hatte ihr stets zu denken gegeben, dass erst jemand sterben musste, damit sie in diese von einem vagen Schuldgefühl beeinträchtigte Hochstimmung versetzt wurde. Und es würde wieder den Teil geben, der ihr am meisten Freude bereitete, die Teambesprechung am Abend, wenn AD, Benton-Smith und sie selbst über die Beweislage sprachen, Indizien durchgingen, sie verwarfen oder zusammenfügten wie Teile eines Puzzles. Aber sie wusste auch, woher dieser Anflug von Scham rührte. Obwohl sie nie darüber gesprochen hatten, vermutete sie, dass AD das Gleiche empfand. Denn die Teile des Puzzles waren die zerbrochenen Leben von Männern und Frauen.

Als sie drei Minuten später mit der Reisetasche in der Hand wartend vor dem Haus stand, sah sie den Wagen in die Einfahrt biegen. Ihr Arbeitstag hatte begonnen.

3

Sergeant Francis Benton-Smith wohnte allein im sechzehnten Stock eines Apartmenthauses aus der Nachkriegszeit nordwestlich von Shepherd’s Bush. Unter ihm waren fünfzehn Stockwerke mit identischen Wohnungen und identischen Balkonen. Die Balkone, die sich über die gesamte Länge jeder Etage erstreckten, waren leicht einzusehen, doch nur selten wurde er von seinen Nachbarn gestört. Der eine nutzte sein Apartment als Zweitwohnung und war kaum da, und der andere, der einer geheimnisvollen Tätigkeit in der Londoner City nachging, verließ das Haus früher als Benton und kehrte mit konspirativer Geräuschlosigkeit erst in den frühen Morgenstunden zurück. Das Gebäude, das früher Sozialwohnungen beherbergt hatte, war von der Gemeinde veräußert und von privaten Baufirmen saniert worden, bevor die Wohnungen zum Verkauf angeboten worden waren. Trotz einer neu gestalteten Eingangshalle, den modernen Liften, die nicht die geringste Spur von Vandalismus aufwiesen, und dem frischen Anstrich, stellte das Gebäude weiterhin nicht mehr dar als einen unglücklichen Kompromiss zwischen vorsichtiger Sparsamkeit, Bürgerstolz und institutioneller Einheitsnorm, zumindest war es architektonisch harmlos. Es weckte keinerlei Emotionen, höchstens Verwunderung darüber, dass sich überhaupt jemand die Mühe gemacht hatte, es zu errichten.

Selbst der weite Blick vom Balkon war unspektakulär. Benton sah auf eine trostlose Industrielandschaft in Schwarz- und Grautönen, beherrscht von rechteckigen Plattenbauten, gesichtslosen Firmengebäuden und engen Straßen mit unverwüstlichen Reihenhäusern aus dem neunzehnten Jahrhundert, die jetzt zum sorgsam geschützten Lebensraum junger dynamischer Karrieristen geworden waren. Der Westway schwang seinen Bogen über einen voll gestopften Wohnwagenpark, in dem Menschen, Vagabunden gleich, unter den Betonpfeilern hausten und sich nur selten hervorwagten. Auf dem Schrottplatz dahinter türmte sich das zusammengefaltete Blech von Autowracks auf, ein zerklüftetes Labyrinth, Symbol für die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und der Hoffnung. Brach der Abend herein, wandelte sich das Panorama, wurde durch das Licht unwirklich und mystisch. Ampelanlagen blinkten, Autos bewegten sich wie Roboter über gleichsam flüssige Straßen, die hohen Kräne mit dem einsamen Lämpchen an der Spitze waren geknickt wie Gottesanbeterinnen, groteske Zyklopen der Nacht. Flugzeuge senkten sich geräuschlos aus einem blauschwarzen mit grellbunten Wolken gefleckten Himmel Richtung Heathrow, und bei zunehmender Dunkelheit flammten die Lichter in den Apartmenthochhäusern auf, Stockwerk für Stockwerk, wie auf Kommando.

Doch weder bei Nacht noch bei Tage war das eine eindeutige Londoner Landschaft. Benton hatte das Gefühl, es könnte jede andere Großstadt sein, auf die er da hinausschaute, unter ihm nicht eins der vertrauten Wahrzeichen – kein Stück vom Fluss, keine farbig gestrichenen, angestrahlten Brücken, keine bekannten Türme oder Kuppeln. Und genau das, diese sorgfältig ausgewählte Anonymität, eben diese Landschaft, hatte er gewollt. Er hatte keine Wurzeln geschlagen, weil es für ihn so etwas wie Heimaterde nicht gab.

Er war kaum sechs Monate, nachdem er bei der Polizei angefangen hatte, in diese Wohnung gezogen, und größer hätte der Unterschied zum Haus seiner Eltern in der baumbestandenen Straße in South Kensington kaum sein können: die weiße Treppe hinauf zu der von Säulen eingerahmten Haustür, der glänzende Anstrich, der makellose Putz. Er war aus der kleinen Einliegerwohnung oben im Haus ausgezogen, weil es ihm peinlich war, nach dem achtzehnten Geburtstag noch bei den Eltern zu wohnen, in erster Linie aber, weil er sich nicht vorstellen konnte, einen Kollegen dorthin einzuladen. Für jeden, der das Haus betrat, war auf Anhieb zu erkennen, was es repräsentierte: Geld, Status, die kulturelle Selbstsicherheit der gut situierten, liberalen oberen Mittelschicht. Doch ihm war bewusst, wie unecht diese vermeintliche Unabhängigkeit war. Das Apartment und die Einrichtung hatten ihm die Eltern finanziert – bei seinem Gehalt hätte er sich den Umzug sonst nicht leisten können. Und er hatte sich nett eingerichtet. Sarkastisch sagte er sich, dass nur ein Gast, der sich mit modernem Design auskannte, einschätzen konnte, wie viel die trügerisch schlichten Möbel gekostet hatten.

Aber er hatte nie Besuch von Kollegen. Als Neuling war er zunächst zurückhaltend gewesen, weil er wusste, dass er eine Probezeit durchlief, die strenger und langwieriger war als die vorläufige Einschätzung seitens seiner Vorgesetzten. Er hatte auf Toleranz, Respekt und Akzeptanz gehofft, wenn schon nicht auf Freundschaft, und bis zu einem gewissen Grad hatte er sich genau das auch verdient. Er wusste allerdings, dass er noch immer mit argwöhnischer Zurückhaltung betrachtet wurde. Er hatte das Gefühl, von den verschiedenen Institutionen – unter anderem der Strafgerichtsbarkeit –, die seine rassischen Empfindlichkeiten schützen wollten, förmlich umzingelt zu werden, als wäre er ebenso leicht zu schockieren wie eine viktorianische Jungfrau von einem Exhibitionisten. Er wünschte, die Rassenkämpfer würden ihn in Ruhe lassen. Oder wollten sie Minderheiten als übersensibel, unsicher und paranoid stigmatisieren? Andererseits sah er ein, dass das Problem teilweise hausgemacht war, eine Reserviertheit in ihm ging tiefer und war unverzeihlicher als Schüchternheit und verhinderte Nähe. Sie wussten nicht, wer er war; er wusste nicht, wer er war. Das lag nicht nur daran, dass seine Mutter Inderin war. Die Londoner Welt, die er kannte und in der er arbeitete, wimmelte von Männern und Frauen, die gemischtethnischer, –religiöser und –nationaler Herkunft waren. Und alle schienen sie klarzukommen.

Seine indische Mutter war Kinderärztin, sein englischer Vater Leiter einer Londoner Gesamtschule. Sie hatten sich kennen und lieben gelernt und geheiratet, als sie siebzehn war, sein Vater zwölf Jahre älter. Und bis auf dem Tag liebten sie sich heiß und innig. Von den Hochzeitsfotos wusste er, dass seine Mutter hinreißend schön gewesen war. Sie war es immer noch. Sie hatte nicht nur Geld, sondern eben diese Schönheit mit in die Ehe gebracht. Er hatte sich von Kindheit an als Eindringling in die private Welt seiner sich selbst genügenden Eltern gefühlt. Sie waren beide viel beschäftigte Menschen, und er hatte bereits früh gelernt, dass ihnen ihre gemeinsame Zeit kostbar war. Er wusste, er wurde geliebt. Ihnen lag sein Wohlergehen am Herzen. Doch wenn er leise und unerwartet einen Raum betrat, in dem sie beide allein waren, sah er, wie die Wolke der Enttäuschung auf ihren Gesichtern rasch in ein Lächeln der Begrüßung umschlug – allerdings nicht schnell genug. Ihre unterschiedlichen Glaubensvorstellungen stellten für sie offenbar kein Problem dar. Sein Vater war Atheist, seine Mutter katholisch, und Francis war in dieser Konfession erzogen worden. Als er sich in der Pubertät jedoch allmählich von seinem religiösen Glauben verabschiedete wie von einem Teil seiner Kindheit, bekamen es seine Eltern entweder nicht mit oder meinten, nicht das Recht zu haben, ihn deswegen zur Rede zu stellen.

Sie hatten ihn jedes Jahr nach Delhi mitgenommen, und auch dort fühlte er sich stets fremd. Es war, als wären seine Beine schmerzhaft über einem kreisenden Globus gespreizt und könnten auf keinem der beiden Kontinente sicheren Halt finden. Sein Vater liebte die jährliche Reise nach Indien über alles, fühlte sich dort zu Hause, wurde überschwänglich empfangen, lachte, neckte und wurde geneckt, trug indische Kleidung, verbeugte sich bei der Begrüßung mit einer größeren Selbstverständlichkeit, als er zu Hause Hände schüttelte, und fuhr nach tränenreichen Verabschiedungen wieder fort. Als Kind und Jugendlicher wurde viel Wirbel um Benton gemacht. Alle waren begeistert von ihm, lobten sein Aussehen, seine Intelligenz. Er stand verlegen da, erwiderte höflich die Komplimente und wusste, dass er nicht dazugehörte.

Er hatte nach seiner Versetzung in Adam Dalglieshs Sonderdezernat gehofft, dass er sich in seinem Beruf, vielleicht sogar in seiner zerrissenen Welt heimischer fühlen könnte. Vielleicht war das bis zu einem gewissen Grade auch so. Er wusste, dass er sich glücklich schätzen konnte, wurde doch die Zeit im Sonderdezernat bekanntlich als Plus angerechnet, wenn eine Beförderung anstand. Sein letzter Fall – der zugleich auch sein Erster war –, ein Toter bei einem Brand in einem Museum in Hampstead, war ein Test gewesen, den er seiner Einschätzung nach erfolgreich bestanden hatte. Beim nächsten Einsatz konnte es jedoch problematischer werden. Inspector Piers Tarrant war zwar als anspruchsvoller und mitunter schwieriger Vorgesetzter bekannt, aber Benton hatte das Gefühl gehabt, mit ihm klarzukommen, weil er in ihm genau den Ehrgeiz, Zynismus und die Rücksichtslosigkeit wieder fand, die er verstand und von sich selbst kannte. Jetzt jedoch, wo Tarrant zur Antiterroreinheit versetzt worden war, würde er unter Detective Inspector Kate Miskin arbeiten müssen. Sie stellte eine weniger offensichtliche Herausforderung dar und das nicht, weil sie eine Frau war. Sie war stets korrekt und nicht so offensiv kritisch wie Tarrant, aber er spürte, dass er ihr als Kollege nicht behagte. Das hatte nichts mit seiner Hautfarbe, seinem Geschlecht oder seiner gesellschaftlichen Herkunft zu tun, obwohl er ahnte, dass sie, was Letzteres betraf, Komplexe hatte. Nein, sie mochte ihn einfach nicht. Das war so, und daran war nichts zu ändern. Irgendwie, und möglicherweise schon bald, würde er lernen müssen, damit umzugehen.

Im Augenblick jedoch dachte er über seinen freien Tag nach. Er war früh mit dem Fahrrad zum Markt am Notting Hill Gate gefahren und hatte fürs Wochenende Bioobst, –gemüse und Fleisch gekauft. Einen Teil davon wollte er im Laufe des Nachmittags seiner Mutter bringen. Seit sechs Wochen war er nicht mehr zu Hause gewesen, und es war an der Zeit, sich mal wieder blicken zu lassen, wenn auch nur, um das nagende Schuldgefühl zu beruhigen, dass er alles andere als ein Mustersohn war.

Und abends würde er für Beverley kochen. Die einundzwanzigjährige Schauspielerin hatte gleich nach der Schauspielschule eine kleine Rolle in einer Endlos-Soap im Fernsehen ergattert, die in einem Dorf in Suffolk spielte. Sie beide hatten sich im Supermarkt in der Nähe kennen gelernt, einer bekannten Kontaktbörse für die Einsamen oder vorübergehend Verlassenen. Sie hatte ihn wohl eine Weile heimlich beobachtet und dann den ersten Schritt getan, indem sie ihn bat, ihr eine Dose Tomaten vom Regal zu holen, das praktischerweise zu hoch für sie war. Er war hin und weg von ihrem Aussehen, dem feinen ovalen Gesicht, dem glatten schwarzen Haar, dem Fransenpony über den leicht asiatisch anmutenden Augen, die ihr einen faszinierend exotischen Touch verliehen. In Wahrheit war sie durch und durch Engländerin und hatte einen ähnlichen gesellschaftlichen Hintergrund wie er. Sie hätte wunderbar in den Salon seiner Mutter zu Hause gepasst. Aber Beverley hatte für ihre Karriere jedwedes Mittelschichtgebaren samt dazugehörigem Akzent abgelegt und ihren unmodischen Vornamen geopfert. Ihre Serienrolle als ungeratene Tochter des Dorfgastwirts beflügelte die Fantasie der Zuschauer und man munkelte, dass die Figur ausgebaut werden sollte. Unter den faszinierenden Möglichkeiten wurden eine Vergewaltigung genannt, ein uneheliches Kind, eine Affäre mit dem Organisten der Kirche, vielleicht sogar ein Mord –, obwohl natürlich weder sie noch das Baby Opfer sein würden. Das Publikum, so hatte sie Benton erklärt, wollte keine toten Babys sehen. Am kurzlebigen Glitzerfirmament der Popwelt war Beverley ein aufgehender Stern.

Nach dem Sex, den Beverley gern einfallsreich, ausgedehnt, aber störend hygienisch gestaltete, machte sie ihre Yogaübungen. Benton lag dann aufgestützt im Bett und beobachtete die ungewöhnlichen Verrenkungen mit faszinierter und nachsichtiger Zuneigung. In solchen Momenten wusste er, dass seine Gefühle der Liebe gefährlich nahe kamen, aber er rechnete nicht damit, dass die Affäre von Dauer war. Beverley, die sich wortgewaltig wie ein Erweckungsprediger über die Gefahren der Promiskuität auslassen konnte, zog Serienmonogamie vor, allerdings mit einem genau festgelegten Zeitlimit pro Partner. Normalerweise setzte die Langeweile nach sechs Monaten ein, hatte sie hilfsbereit erklärt. Sie waren jetzt seit fünf Monaten zusammen, und obwohl Beverley noch nichts gesagt hatte, rechnete Benton nicht damit, dass seine Fähigkeiten als Liebhaber oder als Koch ihm eine Verlängerung einbringen würden.

Er war noch dabei, seine Einkäufe auszupacken und Platz dafür im Kühlschrank zu schaffen, als das spezielle Handy auf seinem Nachttisch klingelte. Jeden Abend vergewisserte er sich mit einer tastenden Hand, dass es an Ort und Stelle lag. Und wenn er morgens zu seinem Interimsjob bei der Metropolitan Police aufbrach und es in die Tasche steckte, wünschte er sich mit aller Kraft, es möge klingeln. Jetzt knallte er die Kühlschranktür zu und stürmte los, um den Anruf entgegenzunehmen, als hätte er Angst, das Klingeln könnte verstummen. Er hörte sich die kurze Mitteilung an, sagte: »Ja, Sir«, und unterbrach die Verbindung. Der Tag war plötzlich ein anderer.

Seine Reisetasche war wie stets gepackt. Er hatte Anweisung bekommen, Kamera und Fernglas mitzubringen, weil sie besser waren als die der anderen Teammitglieder. Sie würden also auf sich gestellt sein, ohne Unterstützung, kein Fotograf vom Erkennungsdienst, solange es nicht unbedingt erforderlich wurde. Diese Geheimhaltung steigerte seine Begeisterung. Und nun musste er nur noch zwei kurze Anrufe erledigen, einen bei seiner Mutter, den zweiten bei Beverley. Beide, so vermutete er, würden leichte Verärgerung auslösen, aber keinen Schmerz. In froher und zugleich banger Erwartung richtete er seine Gedanken auf die Herausforderungen, die ihn auf dieser noch unbekannten Insel vor der Küste erwarteten.

Buch eins

Tod auf der Insel

1

Am Vortag trat Emily Holcombe um sieben Uhr morgens im Atlantic Cottage auf Combe Island aus der Dusche, wickelte sich ein Badetuch um die Hüften und begann, sich Arme und Hals mit Feuchtigkeitscreme einzureiben. Seit ihrem fünfundsiebzigsten Geburtstag vor fünf Jahren war das für sie ein tägliches Ritual geworden, doch sie gab sich keinerlei übertriebenem Optimismus hin, dass sich damit mehr erreichen ließ, als die Verwüstungen des Alters vorübergehend zu lindern, und eigentlich war es ihr egal. Als junge Frau und in den mittleren Jahren hatte sie sich nicht sonderlich um ihr Aussehen gekümmert, und gelegentlich kam ihr der Gedanke, ob es nicht sinnlos und ein wenig lächerlich war, sich nun im hohen Alter der zeitraubenden Prozedur zu unterziehen, wo nur noch sie selbst sich am Ergebnis erfreuen konnte. Andererseits, hatte sie überhaupt je irgendwen erfreuen wollen? Sie war immer attraktiv gewesen, manche hatten sie sogar schön gefunden, ganz sicher nicht hübsch, ihre kräftigen Gesichtszüge mit hohen Wangenknochen, die großen haselnussbraunen Augen unter geraden Brauen, die schmale, leicht gebogene Nase, und den breiten, wohlgeformten Mund, der trügerisch großzügig wirken konnte. Manche Männer hatten sich von ihr einschüchtern lassen, andere – und zu ihnen zählten die Intelligenteren – fühlten sich von ihrer beißenden Schlagfertigkeit angezogen und reagierten auf ihre verborgene Sexualität. All ihre Liebhaber hatten ihr Lust geschenkt, keiner ihr Schmerz zugefügt, und der Schmerz, den sie ihnen bereitet hatte, war längst vergessen und hatte ihr Gewissen selbst damals nie belastet.

Jetzt, wo alle Leidenschaft aufgebraucht war, hatte sie sich auf die geliebte Insel ihrer Kindheit zurückgezogen, in das steinerne Cottage am Klippenrand, in dem sie den Rest ihrer Tage verbringen wollte. Und sie war nicht gewillt, es sich von irgendwem wegnehmen zu lassen, schon gar nicht von Nathan Oliver. Sie achtete ihn als Schriftsteller – immerhin galt er als einer der bedeutendsten Romanciers weltweit –, aber sie war nie der Ansicht gewesen, dass großes Talent oder Genie einen Mann dazu berechtigten, selbstsüchtiger und hemmungsloser zu sein als die überwiegende Mehrheit seiner Geschlechtsgenossen.

Sie band sich die Uhr. Bis sie soweit war, in ihr Schlafzimmer zurückzugehen, würde Roughtwood das Tablett mit dem Tee abgeräumt haben, der ihr pünktlich jeden Morgen um halb sieben gebracht wurde, und im Esszimmer würde das Frühstück bereitstehen: selbst gemachtes Müsli und Orangenmarmelade, ungesalzene Butter, Kaffee und warme Milch. Den Toast würde er erst dann rösten, wenn er sie an der Küchentür vorbeigehen hörte. Der Gedanke an Roughtwood erfüllte sie mit Zufriedenheit und mit einer gewissen Zuneigung. Sie hatte für sie beide eine gute Entscheidung getroffen. Er war der Chauffeur ihres Vaters gewesen, und als sie, die Letzte ihrer Familie, auf dem Familiensitz am Rande von Exmoor eingetroffen war, um die restlichen Details mit dem Auktionator zu besprechen und einige wenige Stücke auszusuchen, die sie behalten wollte, hatte er sie um ein Gespräch gebeten.

»Da Sie sich dauerhaft auf der Insel niederlassen wollen, Madam, möchte ich mich um den Posten des Butlers bewerben.«

Combe Island war in der Familie und auch vom Personal immer nur als die »Insel« bezeichnet worden, so wie Combe House auf der Insel nur das »Haus« hieß.

Sie war aufgestanden und hatte gesagt: »Was um alles in der Welt soll ich mit einem Butler, Roughtwood? Wir hatten hier schon seit der Zeit meines Großvaters keinen Butler mehr, und einen Fahrer werde ich nicht brauchen. Wie Sie wissen, sind auf der Insel keine Autos erlaubt, nur der Wagen, mit dem das Essen zu den Cottages gebracht wird.«

»Ich meinte das Wort Butler ganz allgemein, Madam. Mir schwebten die Pflichten eines persönlichen Dieners vor, aber da diese Bezeichnung implizieren könnte, dass ich einem Gentleman diene, fand ich den Begriff Butler passender, wenn auch nicht ganz zutreffend.«

»Roughtwood, Sie haben zu viel P. G. Wodehouse gelesen. Können Sie kochen?«

»Meine Kochkünste sind begrenzt, Madam, aber ich hoffe, dass Sie mit meinen Bemühungen zufrieden sein werden.«

»Na ja, wahrscheinlich muss gar nicht so viel gekocht werden. Ein Abendessen wird im Haus angeboten, und vermutlich werde ich das in Anspruch nehmen. Nun, wie gesund sind Sie? Offen gestanden, ich sehe mich nicht als Krankenpflegerin. Ich habe nichts übrig für Krankheiten, weder bei mir selbst, noch bei anderen.«

»Ich war seit zwanzig Jahren nicht mehr genötigt, einen Arzt aufzusuchen, Madam. Und ich bin fünfundzwanzig Jahre jünger als Sie selbst, wenn Sie den Hinweis gestatten.«

»Nach dem natürlichen Lauf der Dinge müsste ich vor Ihnen ableben. Wenn das geschieht, werden Sie vermutlich nicht weiter auf der Insel wohnen können. Sie wollen doch nicht mit sechzig plötzlich obdachlos dastehen.«

»Das Problem wird sich nicht stellen, Madam. Ich besitze ein Haus in Exeter, das derzeit mit befristeten Verträgen möbliert vermietet wird, meistens an Dozenten von der Universität. Ich habe vor, mich irgendwann dort zur Ruhe zu setzen. Die Stadt liegt mir am Herzen.«

Wieso gerade Exeter?, hatte sie sich gefragt. Welche Rolle hatte Exeter in Roughtwoods geheimnisvoller Vergangenheit gespielt? Schließlich war es nicht gerade eine Stadt, die starke Gefühle weckte, außer bei ihren Bewohnern.

»Dann könnten wir das Experiment wagen. Ich werde mich an die anderen Mitglieder des Stiftungsrates wenden. Denn das bedeutet, dass der Stiftungsrat mir zwei Cottages zur Verfügung stellen muss, möglichst nah beieinander. Ich gehe davon aus, dass keiner von uns ein gemeinsames Badezimmer wünscht.«

»Ein eigenes Cottage wäre mir in der Tat lieber, Madam.«

»Dann werde ich sehen, was sich machen lässt, und wir könnten es einen Monat lang probieren. Sollten wir nicht miteinander auskommen, können wir uns ohne böses Blut wieder trennen.«