Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

"Angst steigt auf. Angst lässt den Heizer schlottern. Blitzschnell den Dampfregulator schließen, den Hebel der Schnellbremse herumwerfen! Die Vakuumbremse knirscht. Die Passagiere werden wie Gepäckstücke durcheinandergeworfen. Dann Stille – unheimliche, totenhafte Sille – wie lange? Niemand weiß – dann ein Pfeifen, Sausen, Heulen, als seien alle Dämonen der Hölle entwichen." Doch das verheerende Eisenbahnunglück lässt sich nicht mehr vermeiden. Wer hat die Weiche falsch gestellt? Aber das Unglück ist erst der Anfang. Es folgt eine atemlose Kette der Ereignisse, die zu Verbrechen, Verschleppung, Raub und Mord führt. Und plötzlich ist der Zahlmeister Henri Cassagnac spurlos verschwunden. In der Mitte der Handlung stehen der Journalist Peytral, der Detektiv Durand, die betörenden Frauenfiguren Roxanne Zairis, Zaza und Moina und vor allem der geheimnisvolle Dr. Berton, der eine Art Doppelleben zu führen scheint ... Der auf Tatsachen beruhende Roman über ein grausames Verbrechen zeigt Heymann als souveränen Autor von lebensnahen Kriminalgeschichten.-

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 291

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Robert Heymann

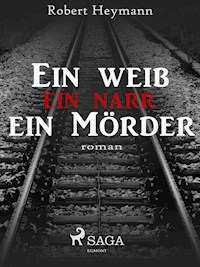

Ein Weib-ein Narr-ein Mörder

Saga

Ein Weib-ein Narr-ein Mörder

German

© 1930 Robert Heymann

Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen

All rights reserved

ISBN: 9788711503720

1. Ebook-Auflage, 2016

Format: EPUB 3.0

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.

SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com

Einleitung

Nachdem in einem der sensationellsten Prozesse der neuesten Zeit gegen den Schuldigen die Todesstrafe ausgesprochen worden war, schien dieser Kriminalfall, der nicht nur das südfranzösische Volk in Atem gehalten, sondern die ganze Welt interessiert hatte, für immer abgeschlossen. Aber der Präsident der französischen Republik wandelte das Todesurteil auf dem Gnadenwege in „lebenslängliche Verbannung“ um — Deportation nach Cayenne! Der Urheber eines der abscheulichsten Verbrechen schien vergessen — bis die Zeitungen die Erinnerung an ihn wieder aufleben ließen. Es war ihm geglückt, aus der Hölle von Guyana zu entfliehen und nach Venezuela zu entkommen. Dort soll der Flüchtling ein neues Leben begonnen haben; ein Pariser Journalist behauptet, er habe ihn selbst gesprochen. Wie dem auch sei: Dieser Prozeß, den ich in dem vorliegenden Roman behandle, ist ebenso erschütternd durch die problematische Persönlichkeit des Verbrechers wie durch die Seltsamkeit der Ereignisse, die zu seiner Entlarvung führten.

Die Grenzgebiete der menschlichen Seele sind auch für den erfahrensten Psychologen größtenteils noch eine terra incognita. Alle Urteile der Sachverständigen sind mehr oder weniger subjektive Erkenntnisse und müssen es bleiben. Der Streit, ob der Verbrecher geboren wird, das heißt, ob er seine Anlagen schon mit in’s Leben bringt, oder ob Schuld und Sühne mehr als schicksalhafte Belastung sind, wird kaum jemals entschieden werden können. Der Verbrecher in dem vorliegenden Roman ist trotz der Grausamkeit, mit der er die Tat beging, die ihn selbst vernichtete, im Sinne der Dramen des großen Aeschylos eine tragische Gestalt. Seine Richter hielten ihn für zurechnungsfähig. In meinen Schilderungen entferne ich mich wenig von den Tatsachen, aber ich habe seelische Abgründe angedeutet, die nicht nur mit „dichterischer Freiheit“ erklärt werden sollen. In uns allen schlummert die Schuld. Manchmal weckt ein ungewöhnliches Ereignis eine Leidenschaft, die in uns auflodert, Instinkte, die unseren Abscheu erregen. Unsere durch Vererbung und Erziehung aufgebauten Hemmungen bewahren uns. Aber die Liebe in einer ihrer bunten Spielarten stürzt wie eine Sturmflut über alle Dämme hinweg, und urplötzlich enthüllt sich in dem Kulturmenschen der Gegenwart der furchtbare Dämon Kain. —

In diesem Roman galt es nichts zu beweisen. Ich habe eine ungeheuerliche Begebenheit dargestellt, und wenn es mir gelungen ist, die Nachdenklichkeit des Lesers geweckt zu haben, so hat mein Werk seine Aufgabe erfüllt: unterhalten zu haben, ohne nach der Lektüre vergessen zu werden.

Berlin, Juni 1930.

Robert Heymann.

1.

Einige Stunden hinter Paris hatte der Expreßzug einen unfreiwilligen Aufenthalt. Irgendein Signal — oder lag ein Gegenstand auf den Schienen?

Niemand erfuhr es, obgleich die Passagiere in die größte Aufregung gerieten, als die Bremsen plötzlich scharf anzogen, die Wagen aneinanderstießen und der Zug mit ohrenbetäubendem Zischen und Schleifen zum Stehen gebracht wurde. Auch die Dame und die beiden Herren im Abteil Erster Klasse sahen sich erschrocken an. Es dämmerte schon, ein goldgesättigter Winterabend rieselte über die weißen Felder vor den Fenstern. Die Gegend war ohne weiteren Reiz, aber die verschneiten Bäume, die Äcker und Wiesen schwammen in einem warmen Rot, das die sinkende Sonne ausströmte. Eine zärtliche Stimmung lag über den Dingen, aber diese Stimmung war jetzt unterbrochen durch lautes Fragen und Rufen. Die Beamten sprangen auf den tief gelegenen Feldweg hinab, um nach der Ursache des Haltens zu sehen, die Passagiere rissen die Fenster und Türen auf. Niemand sah so den grauen Menschen, grau von Schmutz und Ungewaschenheit, der auf der entgegengesetzten Seite hochkletterte und sich in einen Wagen schwang. Er stand einige Sekunden atemlos und lauschend hinter den Rücken der aus den Fenstern sehenden Passagiere. Dann riß er eine kleine Tür auf, die zu dem Raum führte, der der Bedienungsfrau des Zuges als Aufenthalt diente. Zum Glück war sie nicht da, sie befand sich, ebenso aufgeregt wie alle Mitreisenden, in einem entfernten Wagen.

Als der Wagen Erster Klasse, wie es schien, ins Schleudern geriet, war die Dame leichenblaß geworden. Die beiden Herren warfen sich einen Blick zu, in dem sich offener Schrecken spiegelte. Dann aber, als der Expreßzug zum Stehen kam und offensichtlich keine Gefahr vorhanden war, zeigte die Dame ein völlig kopfloses Benehmen. Sie sprang auf und stürzte wie gepeitscht aus dem Abteil. Dr. Berton, der ihr gegenübersaß, hatte das Fenster heruntergerissen und sich mit einem Blick überzeugt, daß kein Unglück geschehen war. Er rief der Reisegefährtin lachend nach, sie möchte sich beruhigen, aber er fand kein Gehör. Die Dame überzeugte sich auch keineswegs, ob wirklich ein Grund zur Beunruhigung vorlag. Sie eilte in überstürzter Hast durch die einzelnen Wagen. Vor jedem Abteil machte sie sekundenlang Halt und warf einen schnellen und verwirrten Blick in das Innere. Enttäuscht lief sie dann weiter.

Die erste Erregung der Passagiere hatte sich in befreites Lachen und laute Scherze aufgelöst. Aber diese elegante und fremdländische junge Dame schien noch erregter zu werden. Sie suchte jemand. Sonst hätte sie nicht Türen geöffnet, die in Räume führten, die kein Interesse für sie haben konnten. Mit einem seltsamen Instinkt blickte sie auch in den engen Raum der Bediensteten des Zuges, ohne das Schild zu beachten, das die Aufschrift trug: „Eintritt untersagt“.

Sie sah sich dem geheimnisvollen grauen Manne gegenüber. Sie blieb wie erstarrt an der Tür stehen und kämpfte gegen eine Ohnmacht. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Unfähig, ein Wort hervorzubringen, überließ sie ihre Hände willenlos diesem Strolch, den die Landstraße ausgespien hatte. Auf den Knien liegend, bedeckte er ihre schmalen, hellen Mädchenhände mit leidenschaftlichen Küssen, unzusammenhängende Worte stammelnd.

„Du bist also gekommen!“ bringt sie endlich hervor.

„Du hast mich gefunden!“ flüstert der Landstreicher in überströmender Freude.

„Charles!“ — die Dame.

„Roxane!“ — der Mann.

Welcher Gegensatz zwischen beiden! Die Dame willenlos, kraftlos an der Tür lehnend, der Mensch zu ihren Füßen. Sie, aufschluchzend in einer endlich gelösten, nicht mehr zu ertragenden Spannung, er, lachend, ohne es zu wissen, daß er lachte, dem Augenblick hingegeben, beide ohne Bewußtsein ihrer Lage, losgerissen von allen Befürchtungen und Gefahren, zwei Menschen, die sich über die Ewigkeit hinweg gefunden haben.

„Oh du! Du! Roxane! Meine Geliebte! Meine Tapfere, Treue! Wie soll ich dir danken!“

„Sprich nicht! Sprich nicht! Mein armer, armer Junge!“

Ihre Hand streicht wie ein heller Schatten über sein dunkles Haar.

„Nun wird alles gut —“

„Sei vorsichtig, Charles! Zum zweiten Male könnte ich es nicht ertragen!“

„Du liebst mich noch? Roxane! Roxane! Du liebst mich noch!“

Er schließt die Arme um ihre Knie. Sie fühlt sein Haupt, sein Gesicht, die Wärme seines Atems dringt in ihre Glieder.

„Nach so viel Jahren!“ stammelt sie.

„Liebste!“

„Wie warst du unglücklich!“

„Ich? Niemals! Deine Briefe machten mich reich!“

„Charles! Beschäme mich nicht. Ich habe mich gesehnt nach dir — wie habe ich mich gesehnt!“

„Du Herrlichste! Ich wäre mit einem Lächeln des Glücks gestorben, wenn es für dich hätte sein dürfen!“

„Gestorben!“ schluchzt die Frau auf. „Schweig! Nie darfst du das sagen! Tausend Nächte habe ich um dich gezagt und gebebt, gebetet und gehofft und gezweifelt. Und nun habe ich dich, nun bist du bei mir, mein Geliebter! Ich sehe dein Gesicht, deine Augen, deine Hände, o mein Gott, laß es keinen Traum sein!“

In diesem Augenblick erhält die Dame einen heftigen Stoß in den Rücken, der sie beiseite schleudert. Das Gesicht eines fremden, rotwangigen Weibes mit einer Haube auf dem dunklen Haar wird sichtbar. Ihre Augen sind weit aufgerissen, ihr Mund öffnet sich zu einem Schrei, aber schon ist dieser graue Mann hochgeschnellt, seine Hand preßt sich auf den Mund der Überraschten, er zieht sie in den Raum, während die Dame hinter ihr die Tür schließt. Die Frau, die auf Ordnung in dem Zug zu sehen hat, wähnt sich überfallen. Sie schaut in maßlosem Erstaunen auf die elegante, juwelengeschmückte Dame, ihre Augen rufen um Hilfe, doch noch immer hält der Landstreicher sie fest und verschließt ihr mit Gewalt den Mund. Die Dame beginnt zu sprechen. Sie steht Leib an Leib mit der Überfallenen, der Raum ist nicht für drei Menschen berechnet. Sie flüstert der Frau ins Ohr:

„Es geschieht Ihnen nichts. Bei der menschlichen Barmherzigkeit, schreien Sie nicht! Ich habe diesen Mann seit Jahren nicht mehr gesehen. Unstet und flüchtig ist er, ja, Sie sehen es, Sie können ihn verraten, aber es wird Ihnen Jammer und Leid bringen, ich würde Sie verfluchen, Sie würden ein Verbrechen begehen, denn dieser Mann trägt unschuldig sein furchtbares Schicksal! Wollen Sie schweigen? Ja? Wollen Sie schweigen?“

Aber die arme Frau, die kaum atmen kann unter den Händen dieses Mannes, der wahrlich nicht aussieht, als ob ihn ein unverdientes Schicksal getroffen hätte, diese arme Frau kann gar nicht so schnell denken, sie kann sich nicht in die Situation finden. Sie starrt die Dame noch mit demselben hilflosen Ausdruck an wie vorher, ohne sich durch eine Bewegung zu äußern. Die Dame aber reißt die kostbare Perlenkette von ihrem Halse, sie faßt in ihre Tasche, ihre Finger halten ein Bündel Banknoten. Sie hält das alles mit zitternder Hand der Frau vor das Gesicht: „Ich schenke es Ihnen! Geben Sie mir Ihre Adresse! Ich will für Sie sorgen! Ich bin reich! Haben Sie Kinder? Sie können sich für Ihre Kleinen wünschen, was Sie wollen! Oder für sich! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Sie sollen noch viel mehr bekommen! Nur — schweigen Sie! Ich flehe Sie an: Schweigen Sie! Nur eine Minute noch schweigen Sie!“

Die Frau fühlt die Juwelen und das Geld in ihre Hand gepreßt. Der Druck auf ihren Mund lockert sich. Sie schreit nicht. Sie ist noch nicht recht bei Besinnung. Ihre Art zu denken ist einfach und schwerfällig, sie ist phantasielos, sie kann nur Tatsachen denken, sie kann keine Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten erfinden. Sie sieht das Geld, die Perlen — und schweigt schon aus Staunen, das sich rasch in Habgier verwandelt. Sie hat vier Kinder zu Hause — einen invaliden Mann, der im Kriege verschüttet wurde — Geld ist knapp, das Häuschen längst reparaturbedürftig! Wenn man noch das kleine Ackerland hinzupachten könnte, würde es auch noch für eine zweite Kuh reichen! Ihre Augen wägen die Zahl der zerknüllten Banknoten in ihrer Hand ab. Das scheint mehr zu sein, als sie sich träumen lassen konnte — und diese Perlen! — Natürlich sind sie echt. Solch eine Frau trägt nur echte Perlen! Ein Vermögen! Jeanette, sei klug, schweige! Was geht es dich an, was diese Dame und der Vagabund miteinander haben? Vielleicht ist er ein Verbrecher! Nun, ihr hat er nichts getan! Ein bißchen gedrückt hat er sie, das ist reichlich gutgemacht! —

Der Zug hat sich inzwischen längst in Bewegung gesetzt. An dem kleinen, niederen Fenster zieht die Landschaft vorbei. Die hohen Bäume scheinen einen Wettlauf zu veranstalten. Die Telegraphenstangen wollen es mit ihnen aufnehmen. Aber die Dämmerung geht schon in ein silbernes Grau über, und am Himmel zittert noch einmal das fahle Rot auf, das die Sonne zurückgelassen hat. Nun erlischt auch der letzte Widerschein des Lichts, ockergelbe Schatten brechen über die Felder, die nun schwarz und wesenlos werden wie der leibhaftige Tod.

Das Schweigen der Frau ist Zustimmung. Die fremde Dame umfaßt noch einmal mit dem zärtlichsten Blick diesen mit Schmutz bedeckten Menschen, als müßte sie sich sein Bild für alle Zeiten einprägen. Sein Gesicht ist verschwollen von der Kälte, der durchlöcherte, fadenscheinige Mantel ist über der bloßen Brust geöffnet. Wahrlich, dieser Landstreicher ist ein lebendiges Bild des Jammers und des Elends, und niemand könnte einen größeren Gegensatz ausdenken als diese Dame im kostbaren Pelz, umschwebt von dem köstlichen Hauch des Luxus und des Reichtums, und diesen Ausgestoßenen, den das Leben aufgegeben hat.

Wortlos überreicht sie ihm ihre Handtasche. Die Frau neben ihr kann wohl sehen, daß noch viel Geld darinnen ist. Sie bemerkt es nicht ohne Neid, aber ihre Neugier ist noch größer. Sie steht da wie eine Zuschauerin im Theater, die zu spät gekommen ist und sich nun in den Vorgängen auf der Bühne nicht zurechtfindet.

„Nach so langer Zeit — es ist schwer, die Fassung zu behalten —“ stammelt die Dame. „Ich unterbreche die Fahrt in Lyon — ich bin —“

Da schrillt eine Klingel. Gleich darauf hört man Stimmen, und eine Hand drückt kräftig und schnell die Klinke der Tür herab. Aber sie kann sie nicht öffnen, denn Jeanette hat sich blitzschnell mit breitem Rücken vorgeschoben und ruft:

„Ich komme!“

Ein Mann brummt etwas von Weibern und Unordnung, dann verklingt die Stimme. Jeanette schlüpft aus dem Raum, aufatmend, wieder in Freiheit zu sein, und eilt dem Manne nach, der sich zögernd entfernt.

„Wir dürfen keinen Augenblick mehr verlieren“, sagt Charles.

„Leb wohl, Roxane! Leb wohl! Leb wohl!“

Die Dame blickt ihn noch einmal in fast mütterlicher Entrücktheit an und hebt mühsam die Hand zum Abschied. Dann tritt sie hinaus und verschwindet im Laufgang des Wagens. Die Bedienungsfrau, die bald darauf von der anderen Seite zurückkommt, findet ihren kleinen Raum leer. Der Zug ist in rasender Fahrt, sie ahnt nicht, daß der graue Mann am Trittbrett des Wagens angeklammert hängt, in einer Stellung, die ihm jeden Augenblick einen schrecklichen Tod bringen kann, während die beißende Kälte ihn bis auf die Knochen erschauern läßt und kleine Steine, die die Schnelligkeit des dahinrasenden Zuges aufpeitscht, sein Gesicht zerreißen.

*

Inzwischen waren die beiden Herren in dem Abteil Erster Klasse in größter Unruhe.

Dr. Berton, Arzt aus Marseille, rieb sich die Augen und sah verwundert in das Gesicht des neben ihm sitzenden Reisenden.

„Ich glaube, ich habe geschlafen — aber, zum Kuckuck, ich bin doch aufgestanden, um nach der Dame zu sehen!“

„Sie sind gleich wieder umgekehrt und waren froh, Ihren Platz noch zu erreichen, ehe Sie umfielen!“

„Was soll das heißen?“

„Daß Sie in der Tat geschlafen haben, eine ziemlich lange Zeit, will ich meinen, und mir erging es nicht anders. Und das, obgleich ich munter wie ein Fisch die Fahrt angetreten habe!“

Dr. Berton schiebt die Unterlippe vor.

„Wie erklären Sie sich das?“

„Sehr einfach! Wir sind betäubt worden, mein Herr!“

„Betäubt?“

„Ja. Durch ein Opiat! — Ich habe mich Ihnen übrigens noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Durand — ich bin Beamter der Pariser Sûreté!“

„Sehr erfreut!“ Dr. Berton nennt seinen Namen.

„Man hat uns betäubt, mein Herr!“

„Aber Herr Durand! Sie träumen! Die Dame ist für mich keine Fremde!“

„Sie haben nicht weniger geträumt als ich, und ich wette, wenn ich die Zigaretten, die uns von der inzwischen verschwundenen Dame liebenswürdigerweise angeboten wurden, untersuchen lasse, so wird sich herausstellen, daß sie ein Betäubungsmittel enthalten.“

Unglücklicherweise aber hatten die beiden Herren in dem Augenblick, als sie das Fenster öffneten, um die Ursache der Fahrtunterbrechung festzustellen, die Reste jener Zigaretten ins Freie geworfen.

Dr. Berton versucht, Herrn Durand seinen Verdacht auszureden. Er ereifert sich.

„Sie haben doch unser Gespräch mit angehört, mein Herr! Ich habe Fräulein Roxane Zairis zufällig hier im Zug getroffen. Sie ist eine Freundin meiner Frau. Die beiden Damen wurden in der gleichen Pension am Genfer See erzogen!“

„Wenn sie keine besseren Gegengründe, die meinen Verdacht entkräften sollen, haben, so werden Sie mich nicht überzeugen, Herr Dr. Berton. Ich bin Kriminalist, ich bin meiner Sache ganz sicher!“

„Als ob sich Kriminalisten noch nie getäuscht hätten!“ erwidert Dr. Berton, diesmal fast heftig. „Nein, mein Herr, ich bin verpflichtet, gegen diesen völlig ungerechtfertigten Verdacht, den Sie ausgesprochen haben, im Namen der Dame zu protestieren!“

Durand lehnt sich zurück, betrachtet den Arzt interessiert. Er scheint, trotz des Widerstandes, den er bei Dr. Berton gefunden hat, bereit, sich überzeugen zu lassen — oder seine Miene, frei von jeder verbissenen Voreingenommenheit, ist nur eine Maske. Er lächelt ganz heiter, als messe er dem Zwischenfall gar keine Bedeutung bei und sei eher amüsiert über die Aufregung seines Reisegefährten. „Sehen Sie sich vor“, fährt Dr. Berton fort, „diese Dame, Fräulein Roxane Zairis, würde Ihnen sicherlich beträchtliche Ungelegenheiten bereiten, wenn sie erführe, was Sie eben gesagt haben. Ihre Familie ist sehr angesehen, sie ist sehr reich, unabhängig, eine vollendete Dame — nein, mein Herr, verzeihen Sie mir, aber ich finde Ihre Idee einfach toll!“

Durand zuckt die Achseln und legt die Hände ineinander.

„Ich lasse mich gern überzeugen! Sie kennen demnach die Dame näher?“

„Ich kenne sie beinahe so gut, wie meine Frau sie kennt. Gewiß — meine Frau ist mit ihr befreundet — meine Bekanntschaft mit Fräulein Zairis ist weit jüngeren Datums. Aber wenn Sie mir die Frage, warum die Dame uns betäubt haben sollte, als Preisrätsel aufgeben würden, weiß der Himmel, ich würde es niemals lösen können!“

Durand lacht.

„Solche Preisrätsel lassen sich auch nicht einfach auf dem Papier auflösen, Herr Dr. Berton! Sie haben sicher Ihre Hochzeitsreise nach Griechenland gemacht?“

„Erraten! Woher wissen Sie denn das, Herr Durand?“

„Aus Ihrem Gespräch mit der Dame selbst!“

„Ach so! Natürlich! Ja! Auf Bitten meiner Frau Moina, die für Fräulein Zairis eine tiefe Zuneigung empfindet — es ist eine wahre Pensionsfreundschaft, eine Mädchentreue, wie man sie selten findet — also auf Bitten meiner Gattin bereisten wir als junges Ehepaar Griechenland. Dort, in Athen haben wir natürlich Fräulein Zairis aufgesucht, oder besser, wir wurden von ihr erwartet! Eine sehr vornehme Familie! Der Vater lebte damals noch, ein angesehener Großkaufmann! Nein, Herr Durand, diese Dame hat uns kein Opiat verabreicht, eher bin ich es selbst gewesen!“

„Sie überzeugen mich. Wird Fräulein Zairis Sie besuchen?“

„Ja. Sie hat in Lyon zu tun, später wird sie nach Marseille kommen und meine Frau besuchen! Haben Sie nicht zugehört, als sie davon sprach? Sie will dann nach Algier, wie Sie vernommen haben dürften. Ich bitte Sie, mir zu sagen, welchen Grund diese so reiche und in Athen so angesehene Dame haben sollte, uns in eine sichtlich vorübergehende Betäubung zu versetzen!“

Durand zuckt die Achseln. „Weiß ich es? Aber ich sagte Ihnen schon: Sie haben mich überzeugt! Wir Beamten sind immer im Beruf, wir werden natürlich einseitig! Ich habe geträumt und bilde mir ein, ich sei betäubt worden! Ha! Ha! Da können Sie wieder einmal sehen, Herr Dr. Berton, was der Beruf aus einem Menschen macht. Sind Sie Psychiater?“

„Nein. Ich stehe der Psychiatrie ziemlich fern. Ich bin Chirurg!“

„Ah! Ich hätte gewettet, Ihren Augen nach, Sie wären Psychiater! Aber warten Sie — warten Sie — ich habe ein Gedächtnis, das arbeitet wie eine Maschine — sind Sie nicht schon als gerichtlicher Sachverständiger aufgetreten?“

„Ja. In zwei Prozessen.“

Durand hört schon nicht mehr hin, was Dr. Berton sagt. Er ist ganz mit seinen Gedanken beschäftigt. Ist es der rätselhaften Reisebekanntschaft vielleicht darauf angekommen, zu verhindern, daß einer der Herren ihr folgte? Aber dann — was bezweckte sie? Ganz unwahrscheinlich, daß er oder Dr. Berton hinter ihr herlaufen würden! — Aber warum kommt sie immer noch nicht? Hat sie das plötzliche Anhalten des Zuges auf freier Strecke vorausgeahnt? Warum diese Eile, aus dem Abteil zu kommen? Ohne jede Frage? Wo steckt sie jetzt?

Durand erinnert sich, daß sie im Moment, als der Zug zu schleifen begann und er selbst ein Unglück befürchtete, ganz ruhig geblieben war. Sie hatte nur nach der Tür gesehen und sichtlich überlegt, wie sie schnell hinauskommen konnte.

Unsinn! sagt sich dann wieder Durand. Das rede ich mir jetzt vor — natürlich! Ich kann die Fachsimpelei nicht lassen, und meine Kombinationen sind ganz unklar. Da überfliegt ihn eine Wolke von Duft. Eben kommt die Dame zurück. Sie ist scheinbar ganz gleichmütig.

„Ich habe mich erkundigt“, sagt sie mit einem liebenswürdigen Lächeln zu Berton. „Irgend jemand hat ein Signal gegeben —“

„Wieso?“ erwidert der Arzt, der den Zusammenhang dieser Bemerkung mit dem schon halb vergessenen Zwischenfall nicht recht versteht. „Wieso?“

Sie hat geweint, denkt Durand mit einem schnellen, scharfen Blick.

Eine fremde Stimme sagt: „Woher wissen Sie, daß jemand ein Signal gegeben hat, meine Dame?“

Es ist ein Fremder, der hinter Roxane Zairis in der offenen Tür stehen geblieben ist. Er zieht höflich die Mütze.

Ein Dreißigjähriger, sonnengebräuntes Gesicht, oder Kleidung nach Provinz, vielleicht Offizier, kann auch ein Rentner sein, der viel im Freien lebt, eifriger Jäger, Sportsmann.

„Zwei Reisende haben es sich erzählt“, erwidert die Dame unbefangen, mit einer Haltung, die Distanz zeigt, während ihre Miene deutlich genug ihre Ablehnung gegen den Frager zum Ausdruck bringt.

„Sehr interessant!“ Der Herr wechselt einen erstaunten Blick mit dem einen Reisenden.

„Herr Durand, wenn ich nicht irre?“ Ein sonderbares Augenzwinkern des Unbekannten.

Der Angeredete erhebt sich sofort und tritt mit dem Fremden auf den Korridor. Sie schließen die Tür.

„Kommissar Marchand“, stellt sich der andere vor.

„Ich verfolge einen Mann, der in St. Etienne aufgetaucht ist. Vor acht Jahren wegen eines Raubmords in Paris verurteilt. Charles Moreaux —“

„Ah! Erinnere mich. War eine sensationelle Sache! Ermordung des Diplomaten Fryhan. Spielte nach Tongking hinüber, ja?“

„Richtig!“

„Stimmt! Stimmt! Moreaux wurde zum Tode verurteilt, dann begnadigt und deportiert. Man vermutete politische Motive! Ist nie ganz klar geworden, die Sache!“

„Ja. Dieser Moreaux ist geflüchtet!“

Der Sprecher blickt durch das Fenster auf die Griechin, die sich angeregt mit ihrem Mitreisenden unterhält.

„Kennen Sie die Dame, Herr Durand?“

„Ja und nein! Eine Athenerin, mit dem Herrn befreundet, dem sie gegenübersitzt. Dieser Herr ist Arzt in Marseille!“

Durand verschweigt seinen seltsamen Verdacht. Es gehört zu seiner Methode. Wenn ihn ein Fall interessiert und er die Absicht hat, ihn aufzugreifen, pflegt er vollkommen selbständig zu handeln.

„Haben Sie einen Verdacht gegen die Dame, Herr Kommissar?“

„Verdacht? Das wäre zu viel gesagt! Mir fiel lediglich auf — nur dem Lokomotivpersonal, dem Zugführer und mir ist bekannt, daß der Zug durch ein Signal angehalten wurde. Irgend jemand hatte eine weithin sichtbare improvisierte Fahne mitten zwischen die Gleise gepflanzt.“

„Ein Bubenstück?“

„Wer weiß? Das wird die Untersuchung ergeben!“

„Und Sie fahren nach Lyon, Herr Kommissar?“

„Ja. Lyon — Saint Etienne! Zur Unterstützung der dortigen Fahndungsbehörde. Wir haben zuverlässige Nachricht, daß der Sträfling gesehen wurde.“

„Kommen Sie, Herr Kommissar, ich stelle Sie der Dame, die Ihr Interesse erregt hat, als Offizier der Kolonialarmee vor. Wer weiß? Mindestens verplaudern wir angenehm ein Stündchen. Sie ist der Typ der Rajane. Haben Sie die berühmte Rajane noch gekannt?“

Marchand nimmt in dem Abteil Platz. Aber die verschiedenen Versuche, die Griechin in ein Gespräch zu verwickeln, schlagen fehl. Sie ist gegen den angeblichen Hauptmann aus Marokko ebenso zurückhaltend wie gegen Durand, und so bleibt den Beamten schließlich nichts übrig, als auf das Gespräch der Dame mit dem Arzt aus Marseille zu lauschen.

Roxane Zairis erzählt, sie wolle in Algier kurzen Aufenthalt nehmen und dann weiterreisen. Ihre Gesundheit sei angegriffen, der Arzt habe ihr geraten, den Winter in Ägypten zu verbringen. Sie erkundigt sich nach hundert Einzelheiten aus Dr. Bertons Familienleben, er seinerseits spricht in überschwenglicher Weise von seiner Gattin. Er ist verliebt, wie es scheint, und die Griechin hört ihm mit einem Lächeln zu, das auch Durand bezaubert. Denn Roxane Zairis ist schön und rätselhaft, aber trotz ihrer mädchenhaften Erscheinung ist ein Strahl mütterlicher Güte in jedem ihrer Blicke. Selbst ihr Mund scheint geschaffen, nur Worte der Zärtlichkeit und der Liebe zu sprechen.

„Sie rauchen nur Zigarren?“ fragt Durand den Kommissar, während das Gespräch der beiden Mitreisenden stockt. Dieser fühlt den leisen Druck des Fußes gegen den seinen, sieht das kaum merkliche aufmunternde Kopfnicken Durands.“

„Ja! Leider!“

„Wie schade! Ich habe Hunger nach einer Zigarette!“

Mit einer liebenswürdigen Geste greift die Griechin nach dem goldenen Etui in ihrer Handtasche.

„Bitte, mein Herr, bedienen Sie sich!“

Durand nimmt dankend eine Zigarette und beginnt zu rauchen. Die Griechin folgt seinem Beispiel.

Der Zug rattert und dröhnt, die Dame ist wieder in ihre Unterhaltung mit Dr. Berton vertieft, Durand kann also halblaut zu Marchand sagen: „Wenn ich in einigen Minuten deliriere, dann öffnen Sie bitte sofort das Fenster!“

Der Kommissar reißt groß die Augen auf, er weiß nicht, wie er diese sonderbare Bemerkung aufnehmen soll. Durand in fröhlicher Selbstvergessenheit, ein Zustand, der am besten zu seinem friedfertigen und heiteren Äußeren paßt, fährt fort:

„Haben Sie eine Ahnung, wohin ich fahre?“

„Wie sollte ich, Herr Durand?“

„Zu meiner persönlichen Hinrichtung!“

„Na, na! Da würde die Pariser Polizei einen ihrer allerbesten Beamten auf tragische Weise verlieren! Das wäre der schlimmste Justizmord seit hundert Jahren!“

„Ausnahmsweise ist die Polizei daran nicht schuld, Herr Kommissar! Reine Zufallssache! Ich heirate!“

„Wirklich? Das hätte ich nicht von Ihnen erwartet!“

„Ich — früher — auch nicht! Solche Dinge kommen plötzlich. Aber ich bin zufrieden, mehr noch, ich bin glücklich! Meine Braut ist eine reizende Pariserin, die jetzt in Marseille ein kleines Geschäft hat. Rue de Rome, dicht beim Prado. Kennen Sie die Rue de Rome? Nein? Ich sage Ihnen: dunkle, große Augen —“

„Pardon! Die Rue de Rome?“

„Aber nein! Meine Braut! Mittelgroß, zu mir passend, behende, lebhaft, gebildet — was wollen Sie mehr? Sie ist fast zu schön für mich, dafür ist sie tugendhaft, sparsam, mit einem leichten Zusatz von Energie, mit dem ich mich schon abfinden muß. — Übrigens: Was ich da sage, ist doch noch normal?“

„Ich denke doch, wenngleich — aber ich bin, wie Sie wissen, Junggeselle!“

Durand hat die Zigarette fast zu Ende geraucht. Er weiß nun nicht, woran er ist. Sollte er sich doch getäuscht haben? Diese Zigarette enthielt jedenfalls kein Opiat! Inzwischen jagt der Zug mit erhöhter Schnelligkeit durch den Abend. Das Abteil ist hell erleuchtet, vor den Fenstern liegt die Finsternis einer unbekannten, nächtlichen Gegend. Der Lokomotivführer will die erlittene Verspätung wieder einholen.

Dr. Berton studiert den Fahrplan.

In der Ferne, eingehüllt in einen blassen Nebelkranz von Lichtern tauchen Häuser-Silhouetten auf.

„Wir nähern uns einer Stadt“, sagt der Arzt. „Wissen Sie, meine Herren, welche es ist?“ Er sieht Durand fragend an. Aber sowohl der Detektiv wie der Kommissar fahren zum erstenmal diese Strecke. Sie wissen es nicht, und niemand ahnt, welch entsetzliches Ereignis in den nächsten zehn Minuten eintreten wird.

2.

Den zwei jungen Männern, die auf der Erde liegend an der Eisenbahnweiche arbeiten, rinnt trotz der Kälte der Schweiß in kleinen Bächen über das Gesicht.

„Fertig“, sagt der eine keuchend.

Der andere springt auf. In seinem blassen, schmalen Gesicht stehen unruhige und lasterhafte Augen.

Stirn und Nacken sind fahl, die Hände schmal trotz des gedrungenen Körpers. „Alles Weitere ist Sache von Marius“, sagt er träge. Er lacht — sein Blick sucht das Bahnwärterhäuschen. Weit draußen vor der kleinen Stadt liegt es. Von dem Häuschen aus erblickt man in weiter Ferne den Bahnhof wie ein Kinderspielzeug. Und doch ist er ein Riese aus Eisen und Beton, der unausgesetzt Rußwellen von sich stößt und mit roten und grünen Augen in die Dunkelheit starrt.

Schnaubend rasen die Expreßzüge vorüber. Donnernd fegen die schweren Lokomotiven über die glänzenden Stahlschienen. Der Weichenwärter tritt langsam aus der Tür des schmucken Häuschens. Der Expreß ist bald fällig.

Da kommt ein Arbeiter vorbei, bittet François Lorient um ein Glas Wasser.

Der nächtliche Himmel ist durchwebt mit grauen Dunstschleiern, die die Sterne verhüllen. Opalfarben liegen irisierende Lichter über dem stählernen Netz der Schienen. Der Weichensteller geht zurück in die kleine Küche. Strohblumen stehen auf dem Tisch. Es ist warm, der Ofen geheizt. Vor einem halben Jahr hat François seine junge Frau aus dem Fischerdörfchen in der Bretagne, aus dem er stammt, hierhergebracht. Sie selbst ist Irländerin. Ihr Vater ist vor vielen Jahren mit seinem Kutter gestrandet und ertrunken, das Kind blieb bei den Bretagne-Fischern.

François Lorient ist aber seit seiner Verheiratung des Lebens nicht mehr recht froh geworden. Das Glück war nur von kurzer Dauer. Bald genug fing Betsey an zu klagen. Sie könne das Dasein nicht länger hier ertragen. Täglich das gleiche Einerlei der grauen Pflicht! Keine Wiesen, keine Kühe, kein Meer — nur Schienen, Schienen, Züge, Weichen! Sie sehnte sich fort. Sie sehnte sich nach dem Bretagne-Dörfchen, wo sie die Schönste war, freilich auch die Koketteste. Die Burschen waren hinter ihr her — diable! Und doch hat sie ihn erwählt: François! — Immerhin: er war Beamter. Sie hat sich das wohl ganz anders vorgestellt: das Wunder der Stadt! Sie hat von schönen Menschen geträumt, von stetem Jubel und dem Glanz des Reichtums, der wie ein Stern über allen Häusern stehen würde. Aber sie fand nur das Bahnwärterhäuschen und dieses phantastische Eisengebilde: den Bahnhof, die Schienen, die donnernden Züge. Ein paar Blumen stehen im Sommer wohl dazwischen, aber Betsey kann sich nicht über Ausnahmen freuen. Und oft ist das ganze Land rauch- und nebelverhangen, dann — erklärt Betsey — ist es eine Totenlandschaft mit zischenden, sich jagenden Gespenstern.

„Mensch, dauert das lange!“ sagt der Mann draußen. Er ist vor ein paar Tagen in der nahen Eisenbahnwerkstatt eingestellt worden. François läßt das Glas mit Wasser volllaufen und geht hinaus. Der Bursche trinkt in langen Zügen. Vielleicht bin ich nicht mehr jung genug für Betsey, denkt François. Man müßte so ein junger Kerl sein wie dieser da. Ohne Sorgen, so in den Tag hinein! Ich habe sie doch noch auf den Knien gewiegt, als sie ein kleines, artiges Mädelchen war.

„Merci“, sagt der Arbeiter, wischt sich mit der Hand den Mund. Kratzt sich hinter dem Ohr.

„Sage mal: Duldest du das — mit deiner Frau?“

François schaut ihn verständnislos an.

„Wieso? Was meinst du?“

„Weißt du nicht, daß sie den ganzen Nachmittag schon in der ‚Arche‘ tanzt?“

François wird rot, als schlügen Flammen über sein Gesicht. „Tanzt? Betsey? In der ‚Arche‘?“

Der Arbeiter zündet sich umständlich eine Zigarette an. „Na also! Das ist doch nicht das erstemal! Überhaupt! — deine Betsey —“ Er schnippt mit Daumen und Mittelfinger.

„Nicht das erstemal?“ stößt François hervor.

Die Geste des Arbeiters macht ihn rasen. „Du Schuft!“ schreit er ihn an. „Das lügst du! Das ist nicht wahr! Betsey ist bei ihrer Freundin in der Stadt!“

„So? In der Stadt! Bon! Wir wollen nicht streiten! Schau nach!“

Der Bursche schlendert fort. François steht eine Weile wie erstarrt. Ein Blick auf die Uhr — er hat noch zehn Minuten Zeit. Bis zur „Arche“ sind es, wenn man’s eilig hat, nicht mehr als drei.

Aber das Telefon? Nun hat er den Hilfsarbeiter, der sich die Hand verletzt hat, weggeschickt. Muß der Ersatzmann aber nicht jede Minute eintreffen?

Betsey tanzt in der „Arche“!

Das brennt im Hirn. Das zuckt im Herzen. Wischt alle anderen Gedanken aus. Packt ihn, dreht ihn wie einen Wirbelsturm. Er rennt, was er rennen kann. Braucht nicht einmal drei Minuten. Die Wut trägt ihn.

Betsey!

Und die Leute! Was werden die Leute sagen?

Musik schlägt ihm aus dem Wirtshaus entgegen. Licht strömt aus den Fenstern. Er reißt die Türe auf. Es geht hoch her. Wie die Wellen der See wogen die Paare durcheinander. Die hellen Kleider der Mädchen schimmern wie gleitende Segel. Rauch und Dampf hängt in Wolken an der Decke.

Der Blick des Weichenstellers gleitet zu den Musikanten auf dem Podium. Lachen sie über ihn? Er ist nie mit Betsey zum Tanz gegangen. Jetzt fällt es ihm ein. Sein Beruf hat ihn zu ernst gemacht. Wie sie sich da wiegen, die Mädchen! Mit glühenden Gesichtern! Mit den drallen Hüften, den glänzenden Augen! Sind wie im Rausch!

Die Augen des Beamten weiten sich. Der Atem stockt. Eine heiße Hand preßt ihm die Kehle zu. Vor ihm tanzt Betsey im Arm eines andern. Der Rock fliegt, rosig schimmert das Fleisch durch die Strümpfe. Was? Schmiegt sich ihr Körper nicht wie in Hingabe in die Arme des Fremden? Ihre Brust liegt an seiner Brust. Sie wirft den Kopf zurück. Das kupferrote Haar brennt wie ein Feuerbündel um ihr erhitztes Gesicht. Aschgrau ist François geworden. Wie ein Raubvogel stößt er unter die Paare.

„Genug! Schluß!“ brüllt er den Musikanten zu.

Reißt Betsey aus den Armen ihres Tänzers. Still wird’s. Mit ihren meerblauen Augen schaut Betsey den Mann unsicher an. Da aber bricht Tumult los. Der Fremde lacht und will die Frau nicht von sich lassen. François schlägt mit der Faust nach ihm, zerrt die junge Frau zu sich. Betsey flammt ihn an, zornbebend:

„Hier vor allen Leuten! Führst dich auf wie ein Narr!“

François sieht rote Funken vor den Augen. Er hebt die Hand zum Schlag, aber die Umstehenden fallen ihm in den Arm. Betsey wünscht sich in den Erdboden. Aber muß sie sich nicht jetzt auf die Seite ihres Mannes stellen? Sie kann seinen Blick nicht ertragen, wischt die Hand ihres Tänzers mit einer Gebärde des Unwillens von der Hüfte.

„Schämst du dich nicht?“ fragt François heiser in seiner Hilflosigkeit. „Ich schäme mich! Ja —“ schreit er in den Saal: „Ich schäme mich, daß meine Frau —“

Jäh bricht er ab. Wie eine weiße Maske hängt sein Gesicht über der Masse. Die Augen starren auf die Uhr. Sein Mund steht weit offen. Er reißt sich herum, rast hinaus.

Hinter ihm her wirbelt Gelächter. Bricht wie durchgeschnitten ab. Betsey hat laut und gellend aufgeschrien. Was hat sie sich denn so? Soll sie doch zu Hause bleiben!

Wie eine Irre steht sie da, stößt sich die geballte Faust zwischen die Zähne. Eisiger Schreck jagt ihr den Atem in die Brust zurück.

Die Kreuzungsweiche!

Sie kennt den Dienst ihres Mannes auf die Minute! Mit den Händen verzweifelt um sich stoßend, drängt sie alle zurück und stürzt François nach in das Dunkel der Nacht.

Der rennt! Pfeilschnell fliegt er dahin, daß das Hämmern der Pulse in seinen Ohren wie Kanonendonner rollt.

Schon bebt die Erde.

Der Expreß!

Mit ratternder, brüllender Geschwindigkeit rast er heran. Aber François hat das Stellwerk erreicht. Mit einem tiefen Aufatmen hat er den Hebel der Weiche schon in der Hand — ein Ruck — ihr Heiligen! Was ist das? Die Weiche funktioniert nicht! Ein Ruck — Himmel hilf! Die Weiche! Ein Verbrechen! Sekunden noch — Sekunden — François rennt weg — dem Zug entgegen —! Da braust er schon heran mit funkelnden Augen —! Mit einem unartikulierten Schrei, der in dem Rattern des Zuges untergeht, schleudert der Weichensteller die Arme herum wie Mühlenflügel — signalisiert — — „Halt! Halt! Halt!“

Der Lokomotivführer starrt auf den Mann. Schon vorbei! Was war das? Da stimmt etwas nicht! Er ist noch verwirrt von dem Zwischenfall, der kaum eine halbe Stunde zurückliegt. Angst steigt auf, Angst läßt den Heizer schlottern. Ruhe jetzt! Blitzschnell den Dampfregulator schließen, den Hebel der Schnellbremse herumwerfen! Schweiß brennt in den Augen. Die Vakuumbremse knirscht. — Die Passagiere werden wie Gepäckstücke durcheinandergeworfen. Dann Stille — unheimliche, totenhafte Stille — wie lange? Niemand weiß — dann ein Pfeifen, Sausen, Heulen, als seien alle Dämonen der Hölle entwichen. Schlag, Krach und Prasseln! Dampf strömt zischend aus brechenden Stahlhälsen, die ihre Öffnungen steil gegen den sternbesäten Himmel stellen. Mammute scheinen in der Nacht aus der Erde zu stampfen, sich übereinander zu werfen in wildem Verwüstungskampf. — Und dann Schreie — Schreie — Menschen stürmen herbei, aus dem Schoß der Nacht gelockt durch die Explosion, den Dampf, das Beben der Erde.

Die Tanzenden stürzen aus der Höhle der „Arche“ mit schreckverzerrten Gesichtern. Eine lautlose schwarze Menschenwoge spült das Entsetzen heran. Sie schlägt zurück, diese lebendige Woge. Augen, erstarrt im Anblick des Grauenvollen, verschleiern sich hinter Tränen. Da stehen einige Wagen frei auf der Strecke. Die Maschine ist über die Böschung gestürzt, mit ihr der Postwagen und ein Wagen Erster Klasse. Der vordere der noch stehenden Wagen ist zusammengeklappt wie ein Pappkarton. Die Fetzen stehen unwirklich und eckig wie Soffitten auf einer Gespensterbühne.

Ein Mann von dreißig Jahren, halbnackt, kriecht aus dem Trümmerhaufen.