30,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

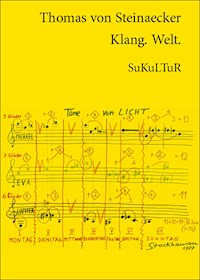

Die faszinierende Kulturgeschichte der gescheiterten Kunstwerke Weshalb gibt es von Stanley Kubricks monumentalem Filmvorhaben zu Napoleon nur ein Drehbuch? Warum hört Stockhausens Werkzyklus mit dem seltsamen Titel KLANG bei der 21. Stunde auf? Und wieso schaffte es David Foster Wallace nicht, seinen Roman »Der bleiche König« zu vollenden? Die Liste der gescheiterten Kunstwerke der Kulturgeschichte ist lang und spektakulär. Und die Gründe für das Scheitern so unterschiedlich wie die einzelnen Projekte: Mal war es der Größenwahn des Künstlers, ein anderes Mal fehlte plötzlich das Geld, nicht selten kam ein früher Tod dazwischen. Der Schriftsteller Thomas von Steinaecker erzählt in seinem Buch die außergewöhnlichsten Geschichten hinter dem Scheitern und zeigt, wie einflussreich Ideen sein können, die nur in unserer Fantasie existieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 694

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Thomas von Steinaecker

Ende offen – Das Buch der gescheiterten Kunstwerke

Über dieses Buch

Die Liste der gescheiterten Kunstwerke der Kulturgeschichte ist lang und spektakulär. Die Gründe für das Scheitern sind so unterschiedlich wie die einzelnen Projekte: Mal war es der Größenwahn des Künstlers, ein anderes Mal fehlte plötzlich das Geld, nicht selten kam ein früher Tod dazwischen. Der Schriftsteller Thomas von Steinaecker erzählt in seinem Buch die außergewöhnlichsten Geschichten hinter dem Scheitern und zeigt, wie einflussreich Ideen sein können, die nur in unserer Phantasie existieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Thomas von Steinaecker, geboren 1977, ist einer der vielseitigsten Autoren seiner Generation. Er veröffentlichte bislang fünf mehrfach ausgezeichnete Romane (zuletzt »Die Verteidigung des Paradieses«, 2016) und eine Graphic Novel (»Der Sommer ihres Lebens«, mit Barbara Yelin, 2017), schreibt Comic-Rezensionen, realisierte Hörspiele und Kulturfeatures fürs Radio sowie Dokumentationen fürs Fernsehen, für die er internationale Preise gewann. Bei all diesen Arbeiten sind ihm im Lauf der Jahre zahllose gescheiterte Projekte begegnet, denen er in diesem Buch ein Denkmal setzt. Von Steinaecker wohnt in Augsburg. Der Ordner auf der Festplatte seines Computers mit dem Titel »Nichts geworden« wächst stetig.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Originalausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-400859-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Motto]

Manifest des gescheiterten Kunstwerks

Utopien

Die Schlacht der Götter –

1. Ein Saal, zwei Fresken

2. Michelangelo Superstar

3. Der Leonardo-Effekt

Der Klang des Weltalls –

Gefangen in der Bandschleife –

Was liegt hinter dem Paradies? –

Der Himmel auf Erden –

A Teenage Symphony to God –

Die Traumkombination –

Unablässige Wucherung –

Gott in der Garage –

Über alles –

I. Die Väter des unvollendeten totalen Romans

II. Reanimationen

III. Apotheose – David Foster Wallace: »Der bleiche König«

Sein eigenes Grab –

As slow as possible –

Tod

Schwindsucht! Wahnsinn! Ekstase! –

1. Prolog – Das Mozart-Requiem

2. Blaue Blumen – Novalis, Runge und Schubert

3. Der Wahnsinnige im Turm – Friedrich Hölderlin

4. Erster Epilog – Bas Jan Ader

5. Zweiter Epilog – Arno Schmidt

6. Dritter und letzter Epilog – Wolfgang Herrndorf

Death, Drugs and Rock ’n’ Roll –

Der bittere Brunnen des Herzens –

Todesarten –

Von Lügen, Herzschwächen und Lebensmenschen –

Der Pianist, der nicht mehr Klavier spielen wollte –

Das verlorene Glück –

Tote Präsidenten –

Tod am Gipfel –

Der graue Reiter –

Die torpedierte Sinfonie –

Paare –

Two Strangers in New York –

Die Prinzessin aus Edelmetall –

Der Fluch der Neunten

Leere Rahmen –

Was geschah mit Knirps? –

Größenwahn

Erdentrückt, du und ich –

Der König des Scheiterns –

Die letzte Aktion –

Das unverfilmbare Buch –

Karl Mays Abenteuer im Wilden Westen und auf fremden Sternen

The Best Movie (N)ever Made –

Die Hölle auf Erden –

Der Zufall möglicherweise

Der falsche Moment –

Auf der Suche nach der großen amerikanischen Oper –

»Ein merkwürdiges Mädchen« –

Ein Albtraum von einem Film –

An der Chinesischen Mauer –

Merkwürdige Korrespondenzen –

Entwicklungshölle –

1. Das Irreale ist das neue Reale

2. Dirty Old Man – Alfred Hitchcock: »Blind Man« und »Kaleidoscope«

3. Der Untergang des Hauses Zoetrope – Francis Ford Coppola, Werner Herzog, Wim Wenders und David Lynch

4. Der leuchtende Schuttberg – Alejandro Jodorowsky: »Dune«

5. Aufbegehren – Über Marilyn Monroe, Romy Schneider und Henri-Georges Clouzot

6. Das Scheitern filmen – Terry Gilliam: »Lost in La Mancha«

Der Bassist mit den gebrochenen Händen –

Arnold kämpft für Gott –

Endliche Weiten –

Über die Grenze –

Anstelle eines Nachworts

(Unvollständige) Liste gescheiterter Kunstwerke

Bibliographie

Literatur (Auswahl)

1. Primärliteratur

2. Sekundärliteratur

Filme (Auswahl)

Podcast

Internetseiten

Abbildungsverzeichnis

Ever tried. Ever failed. No matter.

Try again. Fail again. Fail better.

Samuel Beckett: Worstward Ho

Manifest des gescheiterten Kunstwerks

Dass Robert Musil seinen Mann ohne Eigenschaften nie vollendete, ist nicht akzeptabel. Es ist nicht akzeptabel, dass David Bowie nur fünf Demos seines allerletzten Albums aufnehmen und Stanley Kubrick nie vor der Kamera Napoleon Befehle erteilen durfte. Wir wollen Beethovens zehnte Sinfonie hören. Wir wollen im obersten Stockwerk des eine Meile hohen Illinois-Hochhauses von Frank Lloyd Wright Kaffee trinken und auf Chicago blicken.

Wir sind nicht interessiert am absichtlichen Fragment. Ja, wir wissen schon: Die romantische Dichtart ist ewig im Werden und kann nie vollendet sein. Novalis, Schlegel, Tieck: Ihr wartet auf die Transzendenz. Ihr könnt Gott nicht abbilden, deshalb sollen wir ihn in eurem Ungeschriebenen erahnen. Ihr Romantiker! Wir bleiben realistisch. Wir präsentieren das unabsichtliche Fragment und feiern das. Wir feiern die Gescheiterten. Wir feiern die Größenwahnsinnigen. Wir feiern die, die sich verspekuliert haben. Wir feiern die, denen ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Wir feiern die Kranken. Wir feiern die zu früh und nochmals viel zu früh Gestorbenen und ihre Werke. Kleist, Shelley, Schubert, Runge, Marc, Monroe, Fassbinder, Herrndorf, Hadid und der ganze verdammte Klub 27.

Wir wollen wissen, warum. Warum wurde dieser Text, dieses Album, dieses Gebäude, diese Sinfonie, dieser Film, dieses Gemälde, die Skulptur nichts? Warum endete eine Geschichte, die häufig so vielversprechend begann, manchmal jäh und manchmal erst nach jahrelangem, bitterem Kampf? Uns interessiert das Ringen. Das Hoffen und Bangen. Uns interessieren die erstaunlichen Zufälle, die es braucht, damit am Ende doch etwas entsteht, das eigentlich äußerst unwahrscheinlich ist und eben öfter als selten auf nicht einmal halber Strecke liegen bleibt: ein Kunstwerk. Uns interessieren die hochtrabenden Pläne. Die Träume, die platzten. Die Menschen, die sie träumten – und unsanft erwachten. Uns interessiert der Einspruch gegen die Wirklichkeit.

Wir sind nicht ganz richtig, könnte man meinen. Wir spinnen. Wir sind fasziniert von dem, was weggeworfen wurde; von dem, dem etwas fehlt; von dem Ungeschliffenen, Unpolierten, dem Rest. Das ist nicht ganz richtig. Wir müssen präzisieren. Zum ersten Mal fasziniert Abfall in der Kunstgeschichte, als er von einem Gott stammt. Der Überirdische wird 1475 geboren. Er heißt Michelangelo. Schon zu Lebzeiten erhält er von seinen Verehrern den Beinamen »der Göttliche«. Kein anderer Einzelkünstler vor ihm hat mehr Torsi hinterlassen, auch weil sie nicht wie sonst üblich als unvollkommen angesehen und darum entsorgt, sondern wie Reliquien aufbewahrt und verehrt wurden. Die Voraussetzung für seine Göttlichkeit ist Michelangelos unzeitgemäßer, nachgerade modern anmutender Charakter wie wir ihn heute bei Künstlern lieben: rastlos, manisch, perfektionistisch, aufopfernd. Erst die Kunst, dann das Leben. Plötzlichen Eingebungen gehorcht Michelangelo auf der Stelle. Er schläft in seinen Stiefeln. Bei seinem Tod 1564 defilieren Dutzende Jünger an seinem Leichnam vorbei. Sie sind in derselben Soutane gekleidet wie ihr Meister. Hier arbeitete kein anonymes Kollektiv mehr wie noch im Mittelalter. Hier schuf ein einzigartiges Individuum. Und nicht zu Gottes Ehren, sondern den Menschen zur Feier. Signed and sealed: Michelangelo, Superstar. Im Glanz einer solchen Aura beginnen Fragmente zu leuchten.

Von nun an konnte es passieren, dass auch das Unvollkommene vollkommen war. Von nun an gab es eine Figur, die erst in der Aufklärung ihren Namen erhalten und sich seit der Romantik größter Popularität erfreuen sollte: das Genie. Poeta alter deus (Shaftesbury)! Ein Original, dessen in die Kunst übersetzte Regeln natürlich und deshalb natürlich absolut sind (Kant)! Prometheus (Goethe)! Flackernd, intuitiv, grenzwahnsinnig, und vor allem leidend. Kurz und exzessiv hatte sein Leben zu sein (da damals ausschließlich männlich konnotiert). Genies, das sind Unvollendete.

Moment. Einschub zum Einschub in der Klammer. Auch in diesem Buch werden die geneigte Leserin und der geneigte Leser wieder einmal mehr von Männern und ihren Problemen erfahren als von Frauen. Kann es wirklich sein, dass Männer seltener fertig werden als Frauen? Sind Männer flattriger? Und zugleich: vor Schöpferkraft strotzend, vor Kraft kaum zum Gehen fähig, you name it. Genius, das stand bei den Römern nicht zufällig für die Zeugungskraft des Mannes. Weibliche Genies – lange Zeit ein Oxymoron. Sind Frauen in Wirklichkeit also einfach fleißiger, fokussierter und strukturierter? Wirklich jetzt? Was zweifellos der Fall ist: dass Männer auch in der Kunst Privilegien genossen, die Frauen sich erst sehr spät erkämpften, was die Anzahl ihrer bekannten Vertreterinnen in Musik, Literatur, Film, Architektur und Malerei über die Jahrhunderte sehr überschaubar macht. Was zweifelhaft ist: jegliches Psycho-Gendering, wie etwa dass Männer von Natur aus eher zu Großprojekten neigen als Frauen. Was wahrscheinlich ist: dass Macht geschlechtsunabhängig zur Selbstüberschätzung verführt und damit das Scheitern befördert.

Aber Moment noch mal, ihr Genies. Genie? Da war doch was. Galt sein Konzept nicht genau wie jenes des Autors eigentlich als tot oder zumindest spätestens in der Postmoderne als fast schon lachhaft obsolet? Fakt ist: Heute sind wir süchtiger denn je nach Künstlergöttern (und -göttinnen). Sie rechtfertigen die allergrößten Jahrhundert-Werkschauen mit sämtlichen Studien, Entwürfen und Skizzen. Die gesamtesten Gesamtausgaben mit allen gestrichenen und unfertigen Passagen. Die kiloschweren Prachtbände mit bisher unbekanntem Material. Das CD-Jewel-Case mit noch mehr nie gehörten Bootlegs und Demos. Die DVD-Edition mit allen deleted scenes ever. Wenn aber die auffällige Häufung unvollendeter Großprojekte am Anfang des 20. Jahrhunderts, sprich: Musil, Proust, Sander, Schönberg und Gaudí, etwas über den damaligen Geist offenbart, sprich: die Sehnsucht, noch einmal, ein letztes Mal vor dem großen, geahnten Sturm Bilanz zu ziehen und die Welt im Angesicht ihres nahen Untergangs in einer Flaschenpost zu bewahren, was sagt uns dann unsere heutige Sehnsucht nach dem Unfertigen?

Wir sind perfekt. Wir haben alles. Und wenn das nicht stimmt, stimmt das: Wir wollen perfekt sein und alles haben. Vollkommen ist zugleich unsere Fragmentierung: Wenn die plötzliche, zerstückelte Wahrnehmung beim Überqueren der Straße und Bahnfahren für Walter Benjamin einen epochemachenden Schock bedeutete, so ist das eine unserer leichtesten Übungen. Wir schauen am liebsten Serien, Folge für Folge. Wir chatten, Nachricht um Nachricht. Wir fangen hier an und machen dort weiter. Wir montieren: markieren, kopieren, einsetzen, fertig. Und weiter. Wir sind schnell, wir sind multitaskingfähig. Heute hier und das, morgen da und dies. Wenn schon nicht leibhaftig, dann digital und sekündlich. Nichts ist uns fremd. Alles haben wir gesehen. Mit jedem sind wir befreundet. Niemals in der gesamten Menschheitsgeschichte hat es mehr und größere und bessere Sammler und Archivare gegeben als uns. Wir sind keine Nerds, sondern Profis. Das ist nicht schlecht, sondern der Status.

Weil aber immer ein Satz und auch sein Gegenteil wahr ist, wollen wir die größtmögliche Nähe zu sämtlichen Dingen und Personen. Unbeabsichtigte Fragmente bergen ein Versprechen in sich. Ihre Qualität ist dabei nebensächlich. Allein ihr unfertiger, vorläufiger Charakter sagt: Hier hat der Künstler noch nicht den Schleier der Perfektion über seine Arbeit geworfen. Hier war er einmal ganz bei sich und fühlte sich unbeobachtet. Hier bekommen wir ihn endlich in seinem innersten Wesen zu fassen. Direkt und authentisch und direkt authentisch. Roh. Hier lassen die sonst so Unnahbaren, die Ikonen, die Hosen runter und uns teilhaben an ihren geheimsten Geheimnissen. An genau dieser Stelle starb die Autorin/der Autor. Dies war das letzte Wort.

Aber so wie der »wahre Künstler« angeblich zwischen Genie und Wahnsinn balanciert, so ist auch die Kehrseite des gescheiterten Kunstwerks alles andere als intim und inniglich. Unfreiwillige Fragmente können nicht nur von einem tragischen Schicksal zeugen, sondern auch von schlichter Überheblichkeit. Mit Erschrecken, aber auch nicht selten wohligem Schauer stehen wir dann vor den gewaltigen Ruinen des Größenwahns, den Denkmälern und Kathedralen, die weltliche und geistige Größe in Stein und Stahl übersetzen sollten – und sich in ihren Trümmern als Nachbau des Turms von Babel zu erkennen geben.

Anders als beim absichtlichen Fragment der Romantiker liegt das Heil des unabsichtlichen Fragments nicht in einem transzendenten Darüber, sondern einem Dahinter. Ein Dahinter, das von dem Willen zur totalen Komplettierung und zugleich von der Angst davor zeugt, weil sie doch ein Ende bedeuten würde. So muss es immer noch ein weiteres Dahinter geben, eine weitere Skizze, ein weiteres Fragment, das eine neue Facette von vermeintlich Altbekanntem bedeutet. Denn ist nicht die Anzahl der Skizzen, Entwürfe, Pläne, Fragmente anders als jene der vollendeten Kunstwerke potenziell endlos? Es besteht immer die Hoffnung auf Zufallsfunde auf verstaubten Dachböden und in unaufgeräumten Kellern.

Dahinter steckt aber noch ein anderer Wunsch als jener nach der Sensation und dem direkten Zugang zu Unnahbarem. Vielleicht ist es unser größter. Er lautet: Nichts darf aufhören. Alles soll weitergehen. Kein Werk darf abgeschlossen sein. Vollendung ist der Tod, und der Tod ist eine Zumutung. Hiermit protestieren wir in aller Form gegen jenes Satzzeichen, auf das alles zwangsläufig zuläuft: den Punkt. Wir wollen ihn nicht. Punkt. Und trotzdem sind wir auf der sicheren Seite, wissen wir doch: Wo ein Werk und die Wirklichkeit enden, beginnen unsere Phantasie und der Mythos. Der Möglichkeitsraum gehört dem Unfertigen. Das Träumen lassen wir uns nicht nehmen. Wir lassen uns nicht unsere Träumer nehmen!

Utopien

Richard Buckminster Fuller: Kuppel über Manhattan. 1968.

I am writing a teenage symphony to God.

Brian Wilson

In diesem Kapitel geht es um die Suche nach Glück. Traditionell verweist man dabei auf den Himmel. Und was läge da näher, als Seile zu spannen und ihn einfach mit aller Kraft herunter zur Erde zu ziehen? Zum Beispiel, wenn ihn die alten Baumeister in den gotischen Kathedralen (S. 71ff.) nachzubilden versuchen oder 500 Jahre später ein Hausmeister in Washington in seiner schäbigen Garage mit Alufolien das Paradies konstruiert. Die Komponisten Charles Ives, John Cage und Karlheinz Stockhausen schicken sich an, das Universum in Töne zu übersetzen (S. 46ff., 55ff., 176ff.), während der Beach Boy Brian Wilson im Drogenrausch vom perfekten Pop-Album als göttliche Sinfonie träumt (S. 88ff.). Und wie, um Himmels willen, schreibt man darüber einen Roman? Indem der Text dann einfach alles beinhaltet, was eine Epoche so ausmacht und zugleich dahinter, wie eine Fata Morgana, ein anderes, ideales Leben aufscheint, so geschehen bei Marcel Proust, Robert Musil oder David Foster Wallace (S. 113ff.). Manchmal bedeutet Glück aber auch einfach bloß, eine gute Zeit mit den persönlichen Lieblingskomikern haben zu wollen, wie Billy Wilder mit den Marx Brothers (S. 100f.). Wenn die verrückt gewordene Welt dabei mit Lachen geheilt wird, umso besser. Fast schon logisch allerdings, dass all diese Utopien unglücklich scheitern müssen. Zu den Un-Orten führen eben keine Wege. Manchmal aber wurden sie begonnen. Und von jenen Stellen, an denen sie jäh abbrechen, steht einem nicht selten in schönster Klarheit das Ziel vor Augen.

Die Schlacht der Götter –

Michelangelo und Leonardo da Vinci

1. Ein Saal, zwei Fresken

Aristotile da Sangallo: Kopie des Kartons von Michelangelos Schlacht von Cascina. 1542.

Im Jahr 1504 haben die Stadtväter von Florenz eine hübsche Idee: Wie wäre es denn, wenn die beiden größten Künstler ihrer Epoche namens Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti den Sitzungssaal des Großen Rats mit Bildern verschönern würden? Der neue Staatssekretär bemüht sich gerade darum, eine neue Armee aufzubauen. Anders als in der Vergangenheit, soll die ständig bedrohte Stadt endlich einmal effektiv verteidigt werden. Dazu müssen Sparmaßnahmen durchgesetzt werden. Ein guter Zeitpunkt für Propagandawerke also, die die Bevölkerung zum Mitmachen motivieren und an glorreiche militärische Erfolge erinnern. Besonders spannend verspricht dabei aber eine andere, künstlerische Schlacht zu werden: der Streit zwischen Leonardo und Michelangelo, die nicht nur inoffizielle Konkurrenten sind, sondern aus ihrer vornehmen Abneigung gegeneinander nie einen Hehl gemacht haben. So hatte Leonardo bei der Enthüllung von Michelangelos David, der allseits größte Bewunderung hervorrief, als Einziger im zuständigen Gremium allen Ernstes vorgeschlagen, man solle die Statue statt im Zentrum der Piazza della Signoria lieber am Rand aufstellen. Sie würde sonst zum »Störfaktor« bei Festen. Eine Portion Neid auf den knapp 23 Jahre Jüngeren wird da wohl durchaus eine Rolle gespielt haben. Und nun also ein direkter Paragone, die ultimative Battle der Künstler-Genies. Doch in dem Projekt ist von Anfang an der Wurm drin. Das fängt schon damit an, dass Florenz erstklassig sein mag, wenn es um seine Künstler und Kaufleute geht; beim Kämpfen fällt die Bilanz katastrophal aus. Mit Mühe findet Michelangelo für sein Bild eine Szene in der Chronik, die für andere Republiken nicht einmal eine Fußnote wert gewesen wäre. Beim Gefecht von Cascina 1364 bewahrte ein aufmerksamer Heerführer die Truppen davor, bei einer Ruhepause von den Pisanern überrascht und vernichtet zu werden. Michelangelo macht das Beste daraus. Aristotile da Sangallos Kopie des verlorengegangenen Kartons zeigt eine Szene, an der sich geradezu idealtypisch malerische Kriterien demonstrieren lassen, eine Szene zwischen Ruhe und Bewegung, außerdem voller Dramatik: Wir sehen die Soldaten am felsigen Ufer des Flusses, wo sie eben noch badeten. Nun befinden sie sich im unmittelbaren Moment des Aufbruchs, nur Sekunden zuvor muss ihnen der Heerführer das Signal gegeben haben. Michelangelo hat Gelegenheit, seinem Lieblingsmotiv, dem nackten muskulösen männlichen Körper in den unmöglichsten Verrenkungen, ausreichend zu frönen und zugleich in den Gesichtern angesichts der bevorstehenden Schlacht diverse Emotionen von Mut über Wut bis zu Angst zu spiegeln. Zweifellos hätte das Bild bei den Betrachtern patriotische Gefühle hervorgerufen, auch wenn die Hände am unteren Rand in der Mitte, die wie bei einem Ertrinkenden aus dem Wasser ragen, Rätsel aufgeben.

Das ist jedoch kein Vergleich zur Dreistigkeit, die sich Leonardo bei dem Auftrag herausnimmt. Offiziell hat er sich für ein klassisches Kriegsbild entschieden, die Schlacht von Anghiari von 1440, bei der die florentinische Nachhut von rechts heranrückt, um eine Rundbogenbrücke über den Tiber zu überqueren, wo am anderen Ufer das mailändische Heer gerade in die Flucht geschlagen wird. Die Maße sind monumental: siebzehn mal sieben Meter! Als Vorzeichnung malt Leonardo einen Karton im Maßstab 1:1 und lässt sich extra dafür ein bewegliches Gerüst bauen, um schneller zwischen Details hin und her fahren zu können. Was dargestellt wird, ist aber ein ziemliches Gegenprogramm zu Michelangelos Entwurf. Schon Leonardos Notizen sprechen Bände:

Du musst ein Pferd malen, das seinen toten Reiter hinter sich her schleift, und die Spur, die es dabei in Staub und Schlamm hinterlässt … Andere musst du zeigen, wie sie in Todesqual die Zähne blecken und die Augen verdrehen, mit den Fäusten an die Seite gepresst und verdrehten Beinen …

Nichts Heroisches haftet diesem Konzept an. Schonungslos will Leonardo den Krieg als qualvolles Gemetzel zeigen, an dem zudem nicht ablesbar ist, ob die Florentiner hier wirklich als Sieger vom Platz gingen. Wie Rubens’ Kopie der Kopie zeigt, wählte Leonardo zudem als Fluchtpunkt und damit als Zentrum seines Werkes einen chaotischen Wirbel aus ineinander verkeilten Reiter- und Pferdeleibern, deren Gesichter in gleichem Maße Blutrausch, Hass und Schmerz erkennen lassen. Mensch und Tier verschmelzen miteinander. Es ist die Demaskierung der vermeintlichen Krönung der Schöpfung.

Peter Paul Rubens: ›Kampf um die Standarte‹ in der Schlacht von Anghiari nach Leonardo da Vinci. 1603.

Im Unterschied zu Michelangelo, der lediglich einen verschollenen Karton für sein Wandbild fertigte, machte sich Leonardo im Ratssaal tatsächlich 1505 an die Arbeit, seine Vorzeichnung zu übertragen. Er war schon recht weit fortgeschritten, als er auf einmal abbrach. Der Grund hierfür gibt bis heute Rätsel auf. In seiner eigenen Beschreibung klingt das so:

Am 6. Juni, einem Freitag, Schlag 13 Uhr begann ich im Palast Farbe aufzutragen, und als ich den Pinsel niederlegte, wurde das Wetter schlecht, und die Glocke rief die Männer, sich zu versammeln. Der Karton zerriss, das Wasser strömte über, das Gefäß, das man herbeibrachte, brach entzwei, und plötzlich wurde das Wetter noch schlechter, und es regnete ungeheure Wassermassen, und der Tag wurde zur Nacht.

Da in keiner Quelle ein derartiges Unwetter verzeichnet ist, die Glocke des Palastes nur bei politischen Unruhen geläutet wurde und die Anspielungen auf den Karfreitag überdeutlich sind, kann man von einem heute nicht mehr klärbaren Hintersinn ausgehen. Tatsache ist: Das grandiose Projekt, Leonardo und Michelangelo in einem Saal mit Meisterwerken zu vereinen, scheitert sang- und klanglos. Zwar ruft das, was Leonardo fertiggestellt hat, laute Bewunderung hervor; doch wie bei seinem zehn Jahre zuvor entstandenen Abendmahl hat Leonardo wieder einmal mit neuen Farben experimentiert, die innerhalb weniger Jahre zu verblassen beginnen. Was sich nicht von selbst zerstört, wird beim Regierungswechsel 1565 auf Befehl Cosimo I. von keinem anderen als Giorgio Vasari übermalt, der in seinen Lebensbeschreibungen seinem Lehrer Michelangelo ausgiebig und glühend huldigt und gleichzeitig seinen wesentlich kürzeren Text über Leonardo mit subtilen Boshaftigkeiten würzt.

Die Episode der unvollendeten Wandbilder ist zwar wegen des spektakulären Paragone der Titanen, der dort stattfinden sollte, einzigartig in der Kunstgeschichte; für beide Künstler war es aber eher die Regel als die Ausnahme, Fragmente zu hinterlassen – ein historisches Novum. Unfertiges gab es in der Kunst natürlich auch bereits zuvor. Meistens jedoch aus nachvollziehbaren Gründen wie Alter oder Tod. Leonardo und Michelangelo hingegen sind unverbesserliche Wiederholungstäter. Ihre langen Lebenswege sind gesäumt von Gemälden, Skulpturen oder Gebäuden, die sie einfach liegen ließen, oft begonnen, während ihre Schöpfer bereits mit dem nächsten Vorhaben schwanger waren. Das Erstaunliche ist, dass dies ihrem Ansehen keinen Abbruch tat. Im Gegenteil. Schon zu Lebzeiten galten sie als die größten Genies der Menschheit, nicht trotz, sondern gerade auch wegen ihres flatterhaften Charakters. Bei beiden tritt zum ersten Mal die Persönlichkeit des Künstlers selbst in den Fokus der Aufmerksamkeit, die wiederum auf sein Werk abstrahlt oder genauer: auf alles, was die Hand des vermeintlichen Genies auch nur berührt. Es ist jener Moment, da Künstler nicht mehr bloß Menschen sind, sondern zu Göttern werden.

2. Michelangelo Superstar

Schon Michelangelos Karriere beginnt mit der Vollendung von etwas Unfertigem, ja, Gescheitertem. Denn an dem zwölf Tonnen schweren Carrara-Marmorblock, aus dem der 25-Jährige einen David schlagen soll, hatten sich in den drei Jahrzehnten zuvor bereits zwei andere Bildhauer erfolglos versucht, Agostino di Duccio und Antonio Rossellino. Michelangelo betritt also die Bühne der Kunstgeschichte nicht nur als Schöpfer einer Kolossalstatue, die mit ihrer Siegesgewissheit bei der Enthüllung als ideal und unvergleichlich gepriesen wird; er ist jetzt auch derjenige, dem scheinbar Unmögliches gelingt. Der dort erfolgreich ist, wo andere versagen. Hinzu kommt, dass er früh seine Universalbegabung unter Beweis stellt. Er schafft nicht nur auf vielen Gebieten unterschiedlich vieles, sondern ist überall in gleichem Maße genial. Er selbst sieht sich zwar in erster Linie als Bildhauer, für die Öffentlichkeit aber ist er wegen seines berühmtesten Werks, der Sixtinischen Kapelle, vor allem Maler. Daneben ist er freilich auch der Architekt der Kuppel des Petersdoms und Dichter von über 300 Gedichten, die bis heute als einer der Gipfelpunkte der italienischen Dichtung gelten. Neu und damit dem Bild des titanenhaften Individuums entsprechend, das wir zu lieben gelernt haben, ist, dass er dieses Werk vollkommen allein und ohne Hilfe schafft. Angesichts der kurzen Produktionszeit von lediglich vier Jahren, in denen Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle 520 m2 mit über 300 Charakteren bemalt, tatsächlich eine geradezu unmenschliche Leistung. Man könnte allerdings auch sagen: Michelangelo war ein perfektionistischer Kontrollfreak, der unfähig war zu delegieren, und für die ideale Umsetzung seiner Vorstellungen lieber seine Gesundheit aufs Spiel setzte, als Kompromisse einzugehen. Oder zugespitzt: Michelangelo ist der Erste, der dem immer noch so populären Bild des Künstlers entspricht, welcher sein Leben dem eigenen Werk opfert. Dazu passt sein asketisches Äußeres nur zu gut. Stets ärmlich gekleidet; den Sinnesfreuden, denen seine adeligen und kirchlichen Auftraggeber ausgiebig frönten, abgetan; von Beziehungen oder gar einem Ausleben der homosexuellen Neigungen, die in seinen Bildern und Gedichten anklingen, ist nichts bekannt. Er stirbt als nicht nur wohlhabender, sondern reicher Mann, ohne je sein Erspartes angezapft zu haben. In Briefen an seinen Vater und seine Brüder, die er ein Leben lang selbstlos unterstützt, stilisiert er sich denn auch zum Künstler in der Nachfolge Christi:

Ihr habt mich nie gekannt und kennt mich auch jetzt nicht richtig. Gott vergebe Euch. Denn Gott hat mir die Gnade verliehen, dass ich das, was ich tue, bis zum Ende tue beziehungsweise getan habe, und zwar damit Euch geholfen werde. Das alles werdet Ihr jedoch erst begreifen, wenn Ihr mich nicht mehr habt.

Diesen Ton des mehr als gesunden Selbstbewusstseins wie auch des Leidenden an der Welt und seinen Mitmenschen, die ihn nicht verstehen und unterstützen, wird er auch in den Mitteilungen an seine Auftraggeber anschlagen. Dabei beharrt er stets auf seiner völligen Unabhängigkeit, selbst gegenüber dem Papst, dem Befehle zu erteilen er sich nicht scheut. Michelangelos Werk mag bis auf eine seiner letzten Arbeiten, die Pietà Rondanini, aus Aufträgen bestehen; in seinem Auftreten nimmt er jedoch Züge jener Figur vorweg, die dann in der Romantik als Inbegriff des Genies gilt, die des autonomen Künstlers. Denn das Bemerkenswerte ist: Sein Leben lang lässt man ihn in diesem unerhörten und oft ungehörigen Benehmen nicht nur gewähren, sondern liebt ihn auch noch dafür. Oder wer sonst könnte von sich das behaupten, was ein Freund an ihn schreibt: »[Ihr flößt] jedermann Furcht ein, selbst den Päpsten.«

Erwachender Sklave für das Julius-Grabmal, circa 1530.

Der Tag vom Medici-Grabmal mit unfertigem Kopf. Um 1531.

Nur so lässt sich die dramatische Anzahl von gescheiterten Projekten Michelangelos erklären, die von Anfang an seine Biographie bestimmen. Tatsächlich hätte so eine Bilanz jedem anderen das Genick gebrochen. Bei der Grablegung Christi, eines der frühesten und ganz wenigen Tafelbilder Michelangelos, 1500/1501 entstanden für den Altar der Kirche Sant’Agostino in Rom, fehlen zentrale Elemente, wie der den toten Christus stützende Josef von Arimathäa, die Arme der wahrscheinlich eine Dornenkrone betrachtende Maria Magdalena sowie die Muttergottes im Vordergrund. Das Julius-Grabmal: In den 40 Jahren Entstehungszeit durchläuft das gigantische Monument insgesamt sechs Entwürfe, für die Michelangelo die horrende Summe von über 10000 Dukaten erhält; am Ende schafft er von anfangs über 40 geplanten Figuren lediglich eine einzige, den Moses, neben zwei unvollendeten Sklaven. Das Medici-Grabmal: Von den Figuren, die sich heute in der Neuen Sakristei in San Lorenzo befinden, sind vier unvollendet (Morgen, Abend, Die Nacht, Der Tag). Die vier Flussgötter, die ursprünglich Teil des Entwurfes waren, sowie ein Gemälde, das die Auferstehung Christi zeigen sollte, wurden gar nicht erst begonnen. Ja, Michelangelo verließ Florenz so übereilt, dass die Aufstellung der Statuen in seiner Abwesenheit und nur teilweise nach seinem originalen Konzept erfolgte. Die Kapelle von San Lorenzo: Für unglaubliche 40000 Dukaten soll Michelangelo – parallel zum Medici-Grabmal wohlgemerkt – innerhalb von zehn Jahren die Fassade neu gestalten, wofür unter anderem über 22 Skulpturen vorgesehen waren. Michelangelo lässt sich zusichern, dass er persönlich in den Steinbrüchen von Carrara und Pietrasanta die Marmorblöcke auswählen darf. Jede Hilfe lehnt er ab. Monatelang lebt er unter kärglichen Bedingungen in den Bergen und gibt für den Transport sogar eigens den Bau einer Straße in Auftrag. Am Ende hat er sich dreieinhalb Jahre, von 1516 bis 1519, ausschließlich mit Vorbereitungen aufgehalten, bevor das Projekt von den entnervten Medici 1520 abgeblasen wird. Michelangelos einziger Ertrag bis dahin: einige Zeichnungen und ein Holzmodell der Fassade. Und so geht es weiter. Von nie gebauten Verteidigungsanlagen für Florenz bis hin zu den letzten beiden Pietàs. Sogar Michelangelos bekannteste Arbeiten, die Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle und die Kuppel des Petersdoms, bleiben, streng genommen, unvollendet: Eines der Tondi ist unbemalt; die Kuppel wird erst 26 Jahre nach seinem Tod fertiggestellt – mit einer acht Meter höheren Wölbung als bei Michelangelo vorgesehen, wobei er im Lauf der Jahre so viele, sich stark voneinander unterscheidende Modelle produziert, dass es schwer ist, von einem ursprünglichen und damit verbindlichen Entwurf zu sprechen.

Für diese Fülle an Unfertigem gibt es nicht den einen Grund. Natürlich spielen die turbulenten Zeitumstände während Michelangelos für die Epoche überdurchschnittlich langem Leben eine Hauptrolle. Zwei seiner wichtigsten Auftraggeber, die Medici und die Della Rovere, sind verfeindet, Florenz und Rom heftig umkämpft, die Intrigen um die Herrschaft am Heiligen Stuhl komplex. Bei all seinen Aufträgen geht es um Macht, um sehr viel Macht, und die Künstler als Schöpfer von Kunstwerken, die vordergründig der Ehre Gottes, in Wahrheit aber dem Image des Auftraggebers dienen, werden dringend benötigt. Sind sie dann so begabt und angesehen wie Michelangelo, gewährt man ihnen gern einen gewissen Spielraum, selbst wenn sie nicht immer liefern. Und Michelangelo, der autonome Künstler avant la lettre, versteht es meisterhaft, seinen Superstar-Status gegenüber seinen Auftraggebern voll auszuspielen. Er präsentiert ihnen megalomane Projekte wie das Julius-Grabmal oder die Fassade von San Lorenzo. Aufgrund seiner übermenschlichen Leistung in der Sixtinischen Kapelle ist man geneigt, ihm zu vertrauen, so dass für ihn regelmäßig erstaunlich hohe Honorare abfallen.

Dennoch finden sich bei Michelangelo auch Züge, die neu sind und auf uns überraschend modern wirken. So heißt es bei Vasari:

Oft stand er nachts auf, wenn er nicht ruhen konnte, um mit dem Meißel zu arbeiten, für welchen Zweck er sich eine Kappe von starkem Papier gemacht hatte in deren Mitte oben er ein brennendes Licht befestigt, welches überall wo er arbeitete einen hellen Schein verbreitete, ohne die Hände zu behindern.

Michelangelo, der nervöse Künstler, der Workaholic, dem die innere Unruhe, produzieren zu müssen, ohne zwangsläufig etwas zu vollenden, den Schlaf raubt. Und auch das: Michelangelo, der beispiellos selbstbewusst taktierende Unternehmer, der sich aus Existenzangst um sich selbst, seinen Vater und seine Brüder, mit Aufträgen überfordert. Seine revolutionäre Arbeitsmethode tut ein Übriges, um einen schnellen Abschluss zu verhindern: Für die Sklaven des Julius-Grabmals fertigt er keine Entwürfe an. Michelangelo geht scheinbar chaotisch, man könnte auch sagen: impulsiv vor. Er schlägt nicht, wie üblich, die Grobumrisse der Figuren aus dem Stein, um sie dann in einem letzten Schritt auszuarbeiten. Stattdessen vollendet er einzelne Passagen, während er andere unbehauen stehen lässt. Als Architekt bevorzugt er statt den herkömmlichen Modellen aus Holz solche aus Ton, die er wieder und wieder verändern kann. In den Mittelpunkt rückt ab jetzt der Akt der gottgleichen Schöpfung, der Offenheit für plötzliche Eingebung mit einschließt. Das Unfertige erfährt dadurch eine unvergleichliche Aufwertung, ist es doch Teil eines kreativen Prozesses, bei dem die genialische Persönlichkeit des Urhebers immer mitgelesen wird.

Daniele da Volterra: Michelangelo Buonarroti. Das bekannteste Porträt Michelangelos von 1545, also noch zu Lebzeiten gemalt. Offensichtlich unvollendet. Es zeigt lediglich den Kopf und die linke Hand des Künstlers. Ein absichtlicher Kommentar zu Michelangelos Satz, dass das Auge urteile und die Hand ausführe, und daher das Auge den Kompass des Künstlers darstelle? Da Volterra erlangte später zweifelhaften Ruhm als »Unterhösler«. Weil Pius IV. Anstoß an der Nacktheit der Heiligen auf Michelangelos Jüngstes Gericht nahm, beauftragte er da Volterra, den Figuren ihre Blöße mit Tüchern zu übermalen. Weiterentwicklung oder Verunstaltung des Originals? Die fast zwei Jahrzehnte dauernde Renovierung der Sixtinischen Kapelle beließ die »Unterhosen«.

Es verwundert aus heutiger Sicht nicht, dass diese Narrative vom Künstler als Gott, Christus und Märtyrer, die Michelangelo von sich selbst in Briefen geschickt streut, schnell Früchte tragen: In Vasaris Lebensbeschreibungen wird Michelangelos Biographie zur Künstler-Bibel. Nicht zufällig findet Vasaris Buch seinen Höhepunkt in dem Dreigestirn Leonardo da Vinci, Raffael und Michelangelo, wobei kein Zweifel gelassen wird, wer für den Verfasser geradezu gottgleichen Status besitzt. Die Geburt von Vasaris Lehrer liest sich so:

Als er [Gott] die Fruchtlosigkeit zahlloser Anstrengungen sah, die eifrigen Studien ohne Erfolg, den Eigendünkel der Menschen, der von der Wahrheit viel ferner liegt als die Dämmerung von dem Lichte, beschloss er, uns von so vielen Irrtümern zu erlösen, einen Geist zur Erde zu senden, der, allvermögend in jeder Kunst und jedem Beruf, durch sich allein dartun könne, was Vollkommenheit der Zeichnung sei in Entwurf, Umriss, Licht und Schatten.

Die Überführung von Michelangelos Leiche nach Florenz gleicht dann einem Wunder:

Während […] wir alle, die wir gegenwärtig waren, einen verwesten Körper erwarteten (denn schon war er 25 Tage tot und hatte 22 Tage im Sarg gelegen), fanden wir ihn in allen Teilen wohl erhalten und so ganz frei von jedem üblen Geruch, dass wir fast des Glaubens wurden, er liege in einem sanften und ruhigen Schlaf.

Natürlich muss nicht extra darauf hingewiesen werden, dass es den Verfasser solcher Zeilen, einen mittelmäßig begabten Maler, in der Achtung ungemein steigen lässt, Schüler eines Künstler-Gottes gewesen zu sein.

3. Der Leonardo-Effekt

Auf den ersten Blick verbindet Michelangelo und Leonardo da Vinci viel. Als Maler, Bildhauer, Dichter und Architekten sind beide Universalgenies. Beide sind allerdings heute in erster Linie als Maler bekannt, obwohl sie ihre eigentliche Berufung auf anderen Gebieten sahen, Michelangelo in der Bildhauerei, Leonardo in seinen wissenschaftlichen Studien. Beiden werden homosexuelle Neigungen nachgesagt, beide agierten überaus selbstbewusst und wurden von den Mächtigen ihrer Zeit hofiert – so geht die Legende, Leonardo sei in den Armen des Königs Franz I. gestorben. Michelangelo und Leonardo, das sind für uns die Giganten der Renaissance. Und doch, wie anders fällt Vasaris Urteil über Leonardo aus:

Seine Verrücktheiten gingen so weit, dass er beim Nachdenken über die Natur versuchte, die Eigenschaften der Kräuter zu verstehen sowie die Bewegung des Himmels und den Lauf des Mondes und der Sonne zu beobachten. Und dabei entwickelte er so ketzerische Vorstellungen, dass er jegliche Religiosität verlor und es in seiner Verwegenheit höher schätzte, Philosoph als Christ zu sein.

Und an anderer Stelle heißt es gar: »In seiner Bildung und in den Wissenschaften hätte er Großes geleistet, wäre er nicht so ablenkbar und unbeständig gewesen. Deshalb fing er an, vieles zu lernen, und gab es bald darauf wieder auf.«

Zwar steht Leonardos Genie außer Frage; doch Vasaris Vorwürfe wiegen schwer: Im Unterschied zum frommen Künstler-Märtyrer Michelangelo verfolgt Leonardo nicht nur ketzerische Ideen, sondern ist auch noch faul und launisch, so dass er fahrlässig die ihm von Gott geschenkten Talente nicht zur vollen Entfaltung bringt. Warum der Künstler, der mit der Mona Lisa das berühmteste Gemälde der Menschheitsgeschichte schuf, während seines 67-jährigen Lebens lediglich ein gutes Dutzend Bilder malt, beschäftigte die Forschung seit jeher. So stellt beispielsweise Sigmund Freud in seiner Studie Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci von 1910 gleich am Anfang fest: »Eine gewisse Inaktivität und Indifferenz schien an ihm unverkennbar«, um dann im Folgenden dem Grund dafür nachzugehen (für Freud natürlich Leonardos unterdrückte Homosexualität).

Leonardos bekannteste unvollendete Werke sind zwei Gemälde aus der Frühzeit, Die Anbetung der heiligen drei Könige (1481) und Der heilige Hieronymus in der Wüste (1482). Besonders das erste, 247 × 246 cm groß, widerspricht radikal allen Erwartungshaltungen, die die Auftraggeber, die Mönche von San Donato, an dieses populäre Thema gehabt haben dürften. Die Komposition wirkt unübersichtlich. Zwar befindet sich Maria mit dem Kind im Zentrum dieses Chaos aus unterschiedlichen Szenen; doch die Welt scheint ratlos und gleichgültig angesichts der Ankunft ihres Erlösers. Die Gestalten, die das Paar umgeben, wirken weder begeistert noch erfreut, sondern verstockt und ungläubig, während im Hintergrund weitergekämpft wird. Fast könnte die ins Leere führende Treppe links oben als symptomatisch für die Handlung im Vordergrund aufgefasst werden. Lediglich der grüne Untergrund und die Bäume sind ausgeführt. Alles andere bleibt Vorzeichnung.

Leonardo da Vinci: Die Anbetung der heiligen drei Könige. 1481.

Ist das Unfähigkeit? Unlust? Oder Innovation? Leonardo bleibt in seinen Werken so rätselhaft wie das Lächeln seiner Mona Lisa. Er ist nicht der Göttliche. Er malt zwar Engel, Marien und Jesuskindlein zum Niederknien schön; doch versteckt er in ihnen oft subtil destruktive Botschaften, die die Annahme nähren, Leonardo habe letztlich nicht allzu viel von der Kirche und damit einem guten Teil seiner Auftraggeber gehalten. So bricht etwa in dem Gemälde Die heilige Anna selbdritt das Jesuskind dem Lamm wie beiläufig das Genick; ja, die gesamte Figurengruppe hat es sich ausgerechnet an einem Abgrund gemütlich gemacht. Die Kiesel kullern schon in die Tiefe. Vom letzten Gemälde Leonardos, Johannes der Täufer, der vordergründig von der Naherwartung des Heilands überirdisch beseelt lächelt, existiert eine sehr weltliche Vorzeichnung. Sie zeigt den Unterleib der Figur. Ihr Glied ist erigiert.

Leonardo selbst stilisiert sich zum »Meister der Geheimnisse«, so, 1482, als 30-Jähriger, in einem seiner bekanntesten Selbstzeugnisse, einem Brief an den Herzog Ludovico il Moro von Mailand, in dem er ihm seine Fähigkeiten anpreist. Von den wunderbarsten Kriegsmaschinen ist dort die Rede, »feuerfeste und schnell montierbare Brücken«, »bequem zu transportierende Geschütze, die einen Gesteinsregen auf den Feind schleudern und diesen durch den Rauch zu Tode erschrecken, schädigen und verwirren«, Instrumente, »mit denen Höhlen und geheime, auch krumme Gänge geschaffen werden könnten, und zwar lautlos und auch unter Gräben und Flüssen hindurch«. Und so geht es immer weiter, bis Leonardo, dem vielleicht inzwischen selbst aufgefallen ist, dass diese Aufzählungen eines bislang völlig unbekannten Malers ein wenig unglaubwürdig klingen könnten, schließt:

Und wenn irgendeine von den oben erwähnten Sachen jemandem unmöglich und unrealisierbar erscheint, so bin ich jederzeit bereit, das alles durch ein Experiment in Eurem Park oder an jedem anderen Ort zu beweisen, der Eurer Exzellenz, der ich mich so demütig, wie ich nur kann, empfehle, behagt.

Es ist dieses Image des Projektemachers, des Mannes für das Unmögliche, das Leonardo so einzigartig macht. Er ist eben mehr als nur ein Künstler. Wenn er sein Abendmahl und später die Schlacht von Anghiari malt, sind das nicht genialische Schöpfungsakte wie beim impulsiven Michelangelo, sondern wohldurchdachte Experimente in Sachen Farbtechnik, bei denen, wie man annehmen darf, die wissenschaftliche Seite ebenso schwer wog wie die künstlerische. Denn Leonardo ist auch Philosoph, Forscher und Ingenieur. Aber dadurch, dass er seine Gedanken in seinen Notizbüchern in Spiegelschrift und seine Entwürfe in meisterhaften Zeichnungen festhält, die noch dazu viele Errungenschaften der Moderne vorwegnehmen, mischt sich eine Note des Prophetischen, ja, Alchemistischen in dieses Bild. Dass er fast immer daran scheiterte, seine himmelsstürzenden Entwürfe in die Tat umzusetzen, dass aufgrund fataler Irrtümer das Abendmahl und Die Schlacht von Anghiari zerbröselten, und nahezu alles, was er auf dem Gebiet der Technik plante, unvollendet blieb, mehrt heute nur noch seinen Ruf als mysteriösen Alten mit Rauschebart, dem trotz seines Misserfolges alles zuzutrauen war.

Leonardo da Vinci: Skizzen für das Reiterstandbild. 1490.

Wenn wir von den beiden frühen unvollendeten Gemälden absehen, wäre da das zu Leonardos Lebzeiten sicherlich berühmteste Fragment, die Reiterstatue für Ludovico, einfach nur Das Pferd genannt. Der Fürst hatte sich ein Propagandamonument gewünscht, das ihn als Herr von Mailand zeigen sollte. Die Schwierigkeit: Die Statue sollte gewaltige Ausmaße haben und aus Bronze gegossen sein, was bis dahin bei einem Werk dieser Größe als unmöglich galt – und Leonardo, den Mann fürs Unrealisierbare, auf den Plan rief. Wie später bei der Schlacht von Anghiari war er jedoch offenkundig mehr an der Darstellung des Tieres interessiert als an demjenigen, um den es hier eigentlich gehen sollte. Wieder und wieder skizziert er Pferde – und setzt betont lustlos einen Reiter darauf. Tatsächlich aber gelingt Leonardo die Sensation. 1493 präsentiert er das Modell eines sage und schreibe sieben Meter hohen Pferdes aus Ton dem stolzen Fürsten. Und damit endet diese Geschichte auch schon. Denn die Unmengen von Bronze, die nun zum Guss nötig gewesen wären, werden aufgrund eines Krieges für die Herstellung von Kanonen gebraucht. Das Tonmodell, fünf Jahre lang allseits bewundert, wird 1499 nach der Eroberung Mailands durch französische Truppen von Armbrustschützen beim Zielschießen zerstört. Leonardo selbst hatte zuvor auffallend gezögert, den Guss beim Herzog durchzusetzen. Ahnte er, dass, wie Jahrhunderte später berechnet wurde, ein Pferd von solchen Ausmaßen bereits bei der Herstellung durch sein Gewicht in sich zusammengestürzt wäre?

Leonardos gescheiterte Projekte folgen meist demselben Muster: Grandios in ihrem Entwurf, unvergleichlich kunstvoll in ihrer Visualisierung, krachend in ihrem Scheitern. Die zweistöckige Idealstadt, die Leonardo nach dem Wüten der Pest in Mailand 1487 so wunderschön und ausführlich in einem seiner Notizbücher skizziert und die durch Abwässerkanäle und unterirdische Transportwege die Verbreitung der Seuche verhindern soll? Enthält zwar die bezaubernde Idee sich mittels eines Schaufelradsystems selbstreinigender Straßen, ist dafür aber nicht nur vollkommen unrealisierbar, sondern auch noch bemerkenswert zynisch: Die tristen unterirdischen Stockwerke sind für die niederen Stände vorgesehen, die ebenerdigen breiten Straßen zwischen den Palästen natürlich für den Adel. Der Plan, 1503 »den Arno aus seinem Bett zu heben«, um dadurch Pisa, das im Krieg gegen Florenz zu gewinnen drohte, das Wasser abzugraben, wofür Leonardo phantastische teilweise abstrakt anmutende Karten des Flusses anfertigte? Nach einem immensen Aufwand an Menschen und Geld wird das nicht einmal zur Hälfte gediehene Werk Leonardos aufgrund seiner falschen Berechnungen binnen Sekunden durch ein heftiges Gewitter zerstört. Im selben Jahr bietet Leonardo dem Sultan Konstantinopels, Bayezid, an, eine Brücke über das Goldene Horn zu bauen. »Die Brücke von Pera nach Konstantinopel muss 40 Arm breit sein, 70 Arm über dem Wasser liegen und 600 Arm lang sein, davon 400 Arm über dem Wasser und 200 Arm über Land, so dass sie sich selbst abstützen kann«, schreibt der Wundermann aus Mailand und fügt noch Skizzen für einen Brückenpfeiler an. Und auch wenn laut Vasari angeblich kein Geringerer als Michelangelo ebenfalls plante, so eine Brücke zu bauen – geworden ist daraus nichts. Ebenso wenig wie aus den Hubschraubern, U-Booten und Fahrrädern, von denen Leonardo in seinen Notizen träumte.

Natürlich stimmt das nicht. Oder nicht ganz. Obwohl Leonardo für seine Zeitgenossen ein genialer Maler war, der aber nie die Popularität Raffaels und Michelangelos erlangte, blieb er zunächst als Forscher, als der er sich zunehmend begriff, lange unbekannt, bevor es im 20. Jahrhundert dann zum umso größeren Leonardo-Effekt kam: Leonardo wurde zum Propheten des Zeitalters der Technik ernannt. Nicht zufällig ersteigerte 1994 ausgerechnet Bill Gates den Codex Leicester, ein achtzehn Blätter umfassendes Manuskript Leonardos mit Studien, für 30,8 Millionen Dollar. Damit stellte der Programmierer und Unternehmer sich selbst stellvertretend für die legendenumwobenen Gründer der IT-Branche in eine Linie mit Leonardo. Die Skizzen dessen unvollendeter Projekte sind mittlerweile zu Ikonen der Menschheit und zum Merchandise-Hit geworden. Für uns verbindet sich in ihnen das Rationale des Apparats mit einer Dimension des Wunderbaren und quasi-Religiösen. Keinen würde es wundern, würde irgendwann einmal ein Blatt auftauchen, auf dem Leonardo auch den Computer und das Internet vorausgesehen hat. Leonardos zahlreiche dramatisch gescheiterten Projekte dürften damit die erfolgreichsten in der langen Geschichte des unvollendeten Kunstwerks sein.

Der Klang des Weltalls –

Charles Ives: »Universe Symphony«

Um buchstäblich alles geht es in Charles Ives’ letztem unvollendeten Werk: Um, wie es schon der Name sagt, das Universum. Ives ist der große Einzelgänger der Musikgeschichte. 1906, zu einer Zeit, als die meisten Komponisten, die sich für modern halten, noch spätexpressionistisch schreiben, geht Ives an die Grenzen dessen, was als Musik verstanden wird: Das Orchesterstück Central Park in the Dark, das ursprünglich den wunderschönen Titel trug A Contemplation of Nothing Serious or Central Park in the Dark in ›The Good Old Summer Time‹, beschreibt eine Nachtstimmung in New Yorks größtem Park. Zunächst könnte man sich noch in Sicherheit wiegen, wenn die Streicher die undurchdringliche Dunkelheit heraufbeschwören. Dann aber treten nach und nach die typischen Klänge der Großstadt hinzu: Nachtschwärmer, die die damals bekannte Melodie »Hello! Ma Baby« summen, ein Ragtime, der aus einem offenen Fenster dröhnt, ein Zeitungsjunge, der die neuesten Schlagzeilen verkündet, eine Band, die den Washington Post March spielt – und das alles mehr oder weniger gleichzeitig, in Form einer Collage, polytonal und beim ersten Hören schockierend kakophon. Kein Wunder, dass das Stück wie die meisten Werke Ives’ erst vierzig Jahre später uraufgeführt wurde, zu einem Zeitpunkt, als er schon lange zu komponieren aufgehört hatte. Als Inhaber einer mittelgroßen Versicherung war er ohnehin nie darauf angewiesen, Geld mit Kunst zu verdienen. Und selbst wenn er mit seinen Stücken Erfolg gehabt hätte, hätte er sich so oder so in den frühen 1920ern, mit knapp 50 Jahren, wegen seiner angegriffenen Gesundheit zurückgezogen. Zumindest wurde Ives die Genugtuung zuteil zu erleben, dass er von einer neuen Komponistengeneration als Pionier und Vaterfigur gefeiert wurde.

Doch in den Jahrzehnten, die ihm bis zu seinem Tod 1954 blieben, beschäftigte ihn wieder und wieder eine Komposition, die wie die logische Konsequenz seiner bisherigen Stücke wirkt. Es geht hier nicht mehr um die simultanen Geräusche einer Metropole, sondern des Weltalls. In drei Sektionen, Past: Formation of the waters and mountains, Present: Earth, evolution in nature and humanity, Future: Heaven, the rise of all to the Spiritual, sollte das Universum zum Klingen gebracht werden, symbolisiert durch unterschiedliche Instrumentengruppen und getragen von einem polyrhythmischen Grundpuls des Schlagzeugs. Seit den ersten Skizzen zu dieser Universe Symphony 1915 änderte und erweiterte Ives in Gesprächen wieder und wieder die Konzeption, die immer ausschweifender wurde. So sollten ab einem gewissen Punkt unterschiedliche Orchester und Chöre die Sinfonie open air, in der Landschaft verteilt, aufführen. Ives selbst charakterisierte seine geplante Komposition folgendermaßen: »What can’t be done but what we are reaching out to do.« Zu diesem Zeitpunkt wusste er bereits, dass er aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands nicht mehr fähig sein würde, dieses Opus summum zu vollenden. So war er verdammt dazu, die Jahre tatenlos verstreichen zu lassen. Oft schaute er auf die Hügel und Wälder vor seinem Fenster. Regelmäßig soll er geseufzt haben: »If only I could have done it. It’s all there – the mountains and the fields.«

Gefangen in der Bandschleife –

György Ligeti: »Pièce électronique Nr. 3«

Es gibt nicht viele Stücke, die fertig komponiert und doch unvollendet sind. Es sind Geisterstücke, als Partitur unleugbar in der Wirklichkeit vorhanden, aber ohne Aufführung fahl und schwer zu fassen. Eigentlich müsste ein solches Geisterstück genau nach dem Geschmack eines Komponisten sein, dessen einzige Oper, Le Grand Macabre, mit einer von Autohupen getröteten Ouvertüre beginnt und von Höllenfürsten, sadomasochistischen Frauen, einem infantilen Diktator und dem Weltuntergang handelt. Aber als György Ligeti an seinem Pièce électronique Nr. 3 schrieb, war er noch weit davon entfernt, an so etwas Traditionelles wie eine Oper zu denken. Es ist das Jahr 1957. Der Schauplatz: Köln. Ein kleines Studio im Funkhaus des WDR, gleich neben dem Dom. Manchmal, wenn alle Räume belegt sind, muss man in den sogenannten »Atombunker« im Keller umziehen, der eigentlich vor dem Dritten Weltkrieg Schutz bieten soll, nun aber zum Ort bahnbrechender musikalischer Experimente wird. Für ein paar Jahre ist ausgerechnet das ansonsten verschlafene Köln eines der Zentren der internationalen Avantgarde-Musik. Um nach der vermeintlichen Stunde Null das Neueste vom Neuen zu fördern, hat der WDR so exotische Apparate wie Sinusgeneratoren und Schwebungssummer angeschafft. An diesen aus heutiger Sicht klobigen und primitiven Geräten, die zudem eigentlich gar nicht zur Produktion von Klängen vorgesehen waren, sollte eine nie gehörte Musik entstehen: elektronische Musik, bei der zum ersten Mal die Stücke nicht mehr live auf Instrumenten aufgeführt wurden, sondern vom Tonband und aus im Saal verteilten Lautsprechern kamen. Das erste längere Werk, in dem neben elektronischen Klängen auch die zum Chor kopierte Stimme eines Knaben zu hören waren, Gesang der Jünglinge von Karlheinz Stockhausen, löste bei seiner Uraufführung am 30. Mai 1956 in Köln einen Skandal aus – und machte zugleich seinen Urheber und das Studio weltweit bekannt. Mit einem Schlag musste jeder Komponist, der etwas auf sich hielt, sich ebenfalls an elektronischen Stücken versuchen, am besten bei dem neuen Godfather of Electronics, Stockhausen himself, und an »seinen« Maschinen.

Diese Faszinationskraft der neuen Klänge reichte durch den Eisernen Vorhang hindurch bis nach Ungarn. Am 7. November 1956 sitzt kurz vor Mitternacht ein junger Komponist und Professor an der Akademie in Budapest vor dem Radio in seinem Zimmer. In den Straßen rollen Panzer, Soldaten patrouillieren. Es wird geschossen. Sowjetische Einheiten sind im Begriff, den Volksaufstand niederzuschlagen. Aber Ligeti, hungrig nach Avantgarde und damit nach etwas, was offiziell verboten ist, hat kurz zuvor einen Brief aus Köln erhalten, in dem Stockhausen ihm schrieb, wann sein Gesang der Jünglinge im Radio übertragen werde. Für diese unerhörten Klänge riskiert Ligeti sein Leben. Und es mag auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, einen Monat später zusammen mit seiner Frau endgültig Ungarn den Rücken zu kehren und in den Westen zu fliehen. Ligeti hatte schon oft zuvor den Tod vor Augen gehabt. Als Juden wurden fast sämtliche Mitglieder seiner Familie von den Nazis in Konzentrationslager verschleppt, nur seine Mutter kehrte zurück, Ligeti selbst leistete Arbeitsdienst und überlebte mit viel Glück. Das aber haben seine Frau und er bei ihrer Flucht nach Wien auch bitter nötig. Vor der Grenze wird ihr Zug von sowjetischen Soldaten umstellt, Ligeti und seine Frau können in letzter Sekunde entkommen. Direkt nach seiner Ankunft in Wien reist Ligeti im Februar 1957 nach Köln, wo er erschöpft und übernächtigt quasi vor der Haustür Stockhausens zusammenbricht, der ihn bei sich aufnimmt und an den Ort seiner Sehnsüchte, das WDR-Studio, bringt. Ligeti, der in Ungarn gemäß den staatlichen Vorgaben widerwillig folkloristisch angehauchte Stücke schrieb, heimlich jedoch bereits erste Schritte in Richtung Zwölftonmusik unternommen hatte, bezeichnete die ersten Tage im WDR als »Schock, den schönsten Schock meines Lebens«. Es ist der Anschluss an die im Osten verbotene Avantgarde.

Bereits ein paar Monate später zeigt die Arbeit an den schwer zu bedienenden Apparaten Früchte, in Ligetis erster elektronischen Komposition Glissandi. Es ist eine Fingerübung, ein Sich-Vertraut-Machen mit dem neuen Medium. Umso ambitionierter geht Ligeti bei seinem nächsten elektronischen Stück vor, das er verwirrenderweise Pièce électronique Nr. 3 nennt. Es führt jene revolutionären musikalischen Ideen fort, die er bereits im Sommer 1956 umsetzte – damals allerdings noch für großes Orchester. Viziók hieß das Stück, dessen Partitur Ligeti bei seiner Flucht in den Westen zurückließ und das bis heute verschollen ist. Visionen, so viel ist überliefert, war auf chromatischen Clustern aufgebaut, also auf dicht beieinanderliegenden, gleichzeitig gespielten Noten, die dadurch ununterscheidbar und nur noch als Tontrauben wahrnehmbar sind. Cluster wurden zwar auch schon zuvor in der Musikgeschichte eingesetzt; der Barockkomponist Jean-Féry Rebel etwa begann den Prolog seiner Sinfonie Les Elements 1737 mit einem solchen dissonanten Tutti, um musikalisch das Ur-Chaos abzubilden; aber es handelte sich eben um einen bloßen, punktuell eingesetzten Effekt. Die Cluster in Ligetis Visionen hingegen gehen auf die nach 1945 typischen Überlegungen zurück, Musik noch einmal von Grund auf in Frage zu stellen und neu zu denken. Das Stück mag dabei von einem Kindertraum inspiriert sein, den Ligeti wiederholt als überaus prägend bezeichnet hat: Darin war ihm der Weg zu seinem Bett von unzähligen dicht gewobenen Spinnennetzen versperrt. Er selbst war zusammen mit kleinen Motten und Käfern in einem der Netze gefangen. Manchmal konnte sich eines der Tiere befreien und riss bei seiner Flucht ein Loch ins Gewebe. Aber gleich darauf blieben sie wieder in einem der nächsten Netze dahinter hängen. Durch die Bewegungen veränderten sich die Texturen: Hier taten sich Öffnungen auf, dort bildeten sich Knoten. »Eine unbeschreibliche Traurigkeit hing über diesen sich verändernden Formen und Strukturen, die Hoffnungslosigkeit der vergehenden Zeit und der Melancholie unabänderlicher vergangener Ereignisse.« Ligeti findet für seine neuen musikalischen Vorstellungen noch eine weitere Metapher, die er, so wie jene der feingesponnenen Netze, immer wieder zur Beschreibung seines Werkes benutzen wird: Kurz nach Viziók beginnt er ein Orchesterstück mit dem Titel Sötet és világos, Dunkelheit und Licht. Es setzt mit einem Cluster aus zwölf Halbtönen ein, das sich über sechs lange Takte erstreckt und von den Celli und Kontrabässen ins tiefe gedämpfte Blech wandert, wie ein Licht- oder Farbfleck, der über den Boden schwebt. Ligeti hat in seinem Manuskript das groß besetzte Orchester auf 44 Notensysteme aufgeteilt. Doch dieser Grad an Komplexität hat seinen Preis: Sötet és világos bricht nach nur vier solcher großformatigen Seiten ab. Eine Aufführung in Budapest wäre ohnehin illusorisch gewesen.

Nun jedoch ist Ligeti an jenem Ort, an dem Neue Musik wie nirgendwo sonst auf der Welt gefördert wird – und noch dazu im elektronischen Studio, in dem man keine Rücksichten darauf nehmen muss, ob etwas von einem Menschen gespielt werden kann oder nicht. Mit Geduld und der Kenntnis der Apparate lässt sich hier jede noch so komplizierte Partitur in Klang verwandeln – so jedenfalls die Theorie. Ligeti spinnt seine Idee aus den kurz vor seiner Flucht in Budapest entstandenen Stücken weiter. Er schreibt eine Partitur für 48 Schichten. Der Arbeitstitel Atmosphères leuchtet beim Anblick des Manuskripts, das einem abstrakten Gemälde ähnelt, unmittelbar ein: Die Clusterklänge schieben sich wie Wolken durch den weißen Raum. Doch die Traumwelt, die Ligeti im Sinn hat, bleibt ein Luftschloss, von dem lediglich der Bauplan fertig wird. Ligeti hat bereits in Glissandi gelernt, wie unglaublich zeitaufwendig die Produktion eines einzigen elektronischen Klanges ist, den man aus diversen elektrischen Impulsen auf Band aufnimmt, kopiert und schneidet und immer so fort, wobei der kleinste Fehler die gesamte Arbeit zunichtemacht und mit jedem Kopiervorgang das Hintergrundrauschen verstärkt wird, das man danach mühevoll herausfiltern muss. Für ein paar Sekunden von Gesang der Jünglinge brauchte Stockhausen mit seinem Assistenten Gottfried Michael Koenig Monate – und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits über mehrere Jahre Studioerfahrung verfügten. Ligeti muss vor der Komplexität seiner eigenen Partitur kapitulieren, die mit den damaligen Mitteln nicht realisierbar ist. Hinzu kommt, dass er zunehmend ernüchtert ist von der klanglichen Sterilität der Sinusgeneratoren. Das vermeintliche El Dorado der Neuen Musik stellt sich als Mine heraus, bei der selbst harte Arbeit nur in den seltensten Fällen Gold zutage fördert:

[Ich musste] die 48 Schichten übereinanderkopieren. […] Wir hatten zwar im Studio tief im Keller die drei Tonbandgeräte. Auf zwei Geräten konnte ich abspielen und auf dem dritten aufnehmen. Das hört sich einfach an. Aber ich musste die beiden schon fertigen Tonbänder gleichzeitig starten, um sie exakt auf das dritte Band zu kopieren. Doch die Geräte reagierten natürlich immer mit ein wenig Verzögerung, mal schneller, mal langsamer. Was als Möglichkeit schien, war im Licht der Realität sehr beschränkt.

Ligeti gibt sein Pièce électronique auf. Stattdessen realisiert er einen kichernden Schwanengesang auf die elektronische Musik, sein nach eigenen Aussagen einzig gültiges Stück für elektronische Klänge. Artikulation von 1958 mit seinen bizarren, sprachähnlichen Lauten ähnelt einem akustischen Comic-Strip und bringt in die ansonsten tief ernsten und sich selbst überaus ernst nehmenden Kompositionen in Köln einen humorvollen Ton, den man dort bislang nicht vernommen hatte. Ligeti aber wird nie wieder elektronische Musik komponieren.

Am 2. Februar 1996, knapp 40 Jahre später, wird das Pièce électronique Nr. 3 dennoch uraufgeführt. Die beiden niederländischen Komponisten Kees Tazelaar und Johan van Kreij produzierten es mit digitalen Mitteln im elektronischen Studio in Den Haag – ohne Ligetis Beteiligung, wenn auch mit seinem Einverständnis. Ein enttäuschendes Stück. Ohne Zweifel wäre das Ergebnis aber ähnlich ausgefallen, wäre es seinem Urheber einst gelungen, das Werk in Köln zu realisieren. Alle Einwände, insbesondere jener der klanglichen Eintönigkeit, die damals für das Scheitern verantwortlich waren, leuchten unmittelbar ein. 2003, drei Jahre vor seinem Tod, hat Ligeti das Stück denn auch zurückgezogen und jede Reproduktion der Partitur verboten, womit das elektronische Stück mit der Nummer drei wohl endgültig wieder ins Zwischenreich des Unfertigen verbannt wurde.

Aber vielleicht ist es ja wie bei Ligetis Faden-Metaphern, die auch nach ihrer Zerstörung Teil einer neuen Textur werden können, mit der sie so perfekt verschmelzen, dass ihr eigentlicher Ursprung nicht mehr sichtbar ist: Denn 1961, vier Jahre nach dem gescheiterten Versuch, elektronische Klangwolken fliegen zu lassen, schreibt Ligeti jenes Werk, das ihn gleich nach der Uraufführung im Oktober 1961 zum Star der Avantgarde macht und als Soundtrack von Stanley Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum eine Popularität erreicht, die selten für Neue Musik ist: Ligeti hat es, wie das geplante elektronische Stück, Atmosphères genannt, eine Klangwolke, die so langsam ihre Beschaffenheit ändert, dass sie stellenweise statisch wirkt. Ohne seine Erfahrungen im Studio, wo Schichten aus abstrakten Klangtrauben gegenüber Melodien aus Einzeltönen bevorzugt wurden, hätte Ligeti dieses dichte Gewebe aus ununterscheidbar werdenden Instrumentenstimmen nicht schreiben können. Wer das weiß, sieht zwischen dem Schwarz der Noten, blass und unförmig, einen elektrischen Geist.

Was liegt hinter dem Paradies? –

Karlheinz Stockhausen: »KLANG«

1945 hat der sechzehnjährige Karlheinz Stockhausen mehr gesehen, als ein normaler Mensch verkraften kann. Seine depressive Mutter wurde von den Nazis »euthanasiert«, sein Vater, ein Volksschullehrer, fiel an der Front. Stockhausen verarztete als Sanitäter in einem Lazarett täglich Schwerstverwundete, floh in den letzten Kriegstagen durch einen Wald, in dem reihenweise Deserteure aufgehängt waren, und musste zu Hause als Ältester allein seine Stiefmutter und Geschwister mit Gelegenheitsjobs versorgen, unter anderem als Knecht bei Bauern. Umso erstaunlicher ist es, dass er kurz darauf beschließt, im zerstörten Köln Komposition zu studieren und sich dann auch noch einer Sparte zuwendet, deren damaliger Ruf mit dem Begriff »abseitig« nur unzureichend beschrieben wäre: Im Studio des WDR wird Stockhausen zum bald auch international bekanntesten Pionier der elektronischen Musik, den die Beatles 1967 ehrfürchtig aufs Cover ihrer Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band-Platte setzen. Biographisch hingegen erscheint die Beschäftigung mit elektronischer Musik fast schon einleuchtend. War man bisher bei der Klangerzeugung abhängig vom jeweiligen Instrument, konnte man nun die Zusammensetzung des jeweiligen Tons selbst bestimmen und dann auch noch das gewünschte Ergebnis, unabhängig vom Interpreten, für immer auf Band fixieren. Hier schafft einer, der am eigenen Leib erfahren hat, wie oft der Zufall über Leben und Tod entscheidet, seine eigene Welt. Eine Welt, in der alles sinnvoll und der Kontrolle unterworfen ist.

Viele Jahre später, 1977 – Stockhausen behauptet inzwischen, er stamme eigentlich vom Sirius –, verarbeitet er seine eigene traumatische Kindheit in der Oper DONNERSTAG aus LICHT. Darin überhöht er sie zur Station einer universalen Heilsgeschichte. Die Hauptfigur des Werkes heißt Michael, eine Art Messias, der nach einer Reise um die Erde in den Himmel auffährt. Auch formal bleibt sich Stockhausen, der Kontroll-Fanatiker, treu: Die gesamte Musik ist aus einer sogenannten Formel entwickelt, einer kurzen Melodiefolge, die in immer neuen Gestalten variiert wird. Ein musikalischer Kosmos wie aus einem Samenkorn. Dieser DONNERSTAG wiederum wird Teil eines in der Musikgeschichte nie dagewesenen Vorhabens. Insgesamt sieben Opern will Stockhausen schreiben, Titel: LICHT – Die sieben Tage der Woche. Anvisierte Aufführungsdauer: rund 30 Stunden. Musik & Text & Handlung & Choreographie & Symbole etc.: K. Stockhausen, zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt. LICHT wird damit zu einer geradezu schulbuchhaften Manifestation des Gesamtkunstwerk-Konzepts. Und: Mit der öffentlichen Ankündigung dieses gigantischen Vorhabens erstellt Stockhausen nicht nur einen genauen Arbeitsplan, sondern komponiert in einem Akt der Selbstermächtigung sein restliches Leben gleich mit, das von nun an ganz der Vollendung seines Werkes untergeordnet wird.

In mir ist plötzlich etwas aufgeblitzt mit einem inneren Freudenschrei: die Vorstellung, jetzt ein Riesenwerk zu machen. Ich dachte: für den Rest dieses Lebens möchte ich ein Werk machen, in dem alles zusammengebracht ist, was ich kann, was ich will. […] Da war es auf einmal in meinem Kopf: ich habe die »Formel« komponiert. Ich dachte: ich muss alles hereinnehmen: Melodietöne, Echos, Vorechos, Skalen, Halbgeräusche, gefärbte Pausen, leere Pausen, Improvisation über ein vorausgegangenes Melodieglied usw. Eine Formel machen, wie in MANTRA, INORI, aber mit noch viel mehr Inhalt. So könnte ich ein Leben lang mit dieser Formel komponieren, indem ich einzelne Teile oder Stücke oder Abschnitte oder Momente oder Szenen als Dialekte auffasse, in einer eigenen Manier formuliere.

Jedem Opern-Tag ordnet Stockhausen ein eigenes Symbol und eine eigene Farbe zu, nach der er auch schon bald selbst seine tägliche Kleidung ausrichtet. Jede der drei Hauptfiguren der Opern tritt in dreifacher Gestalt auf, als Sänger(in), Tänzer(in) und Instrumentalist(in). In einer der Szenen des abschließenden SONNTAG aus LICHT schreibt Stockhausen sogar zusätzlich zu Klängen auch noch unterschiedliche Düfte vor.

Mancher wird sich dabei an Alexander Skrjabins synästhetisches Opus magnum Mysterium erinnern, das bei dessen Tod, 1915, mit nur 43 Jahren aufgrund einer Blutvergiftung, unvollendet blieb. Skrjabin, der sich in seinen Tagebüchern für Gott hielt, wollte hier nicht nur alle Sinne miteinander kurzschließen; für die Aufführung sollte am Fuße des Himalayas ein selbst entworfener kugelförmiger Tempel errichtet werden.

Es wird keinen einzelnen Zuschauer geben. Alle werden zu Mitwirkenden. Das Werk erfordert besondere Menschen, besondere Künstler und eine vollkommen neue Kultur. Die Besetzung beinhaltet ein Orchester, einen großen gemischten Chor, ein Farbenklavier, Tänzer, eine Prozession, Düfte und rhythmisch deklamierte Texte. Die Kathedrale, in dem die Aufführung stattfindet, wird nicht aus Stein gebaut sein, sondern sich während des Mysteriums verändern. Dies wird durch Nebel und Licht bewerkstelligt, die die architektonischen Umrisse verändern werden.

In dem Tempel sollte das Stück sieben Tage lang (!) unter Einbezug von Sonnenauf- und untergang vor jeweils bis zu 2000 in weißen Roben gekleideten Zuschauern wiederholt werden. Danach, so Skrjabins ominöse Vorhersage, würde er selbst in Ekstase sterben und gleichzeitig die Welt untergehen.

Obwohl Stockhausens LICHT nicht mit derartigen messianischen Versprechen aufwartet, überbietet es rein äußerlich Skrjabins Mysterium noch wie wohl auch die meisten anderen Werke der Musikgeschichte in puncto Sensationen: Welches andere Stück bietet ein Streichquartett, das in vier (fliegenden) Hubschraubern zum Klang der Rotorblätter musiziert? Oder eine Invasion