Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

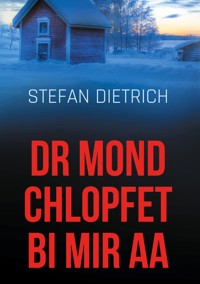

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Reginald Grüter und Erna Waldis sind zwei Aussenseiter, die ihr Leben mehr oder weniger gut im Griff haben. Eines Tages machen sie zufällig eine Entdeckung, nach der ihr Leben nicht mehr dasselbe ist. Beim Herausfinden, was sie in der Dunkelheit aufgestört haben, müssen der zurückgezogen lebende Reginald Grüter und die bereits betagte Erna Waldis mehr aufs Spiel setzen, als ihnen lieb ist. Wohin sie ihre Entdeckung führen wird, ist ungewiss. Die Frage steht im Raum: Was hat da überlebt?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«Das Herz des Menschen plant seinen Weg, und Gott lenkt seinen Schritt.» (Sprüche 16,9)

«Für alles gibt es eine Stunde, und Zeit gibt es für jedes Vorhaben unter dem Himmel.

Welchen Gewinn hat, der etwas tut, davon, dass er sich abmüht?» (Kohelet 3,1.9)

(zitiert nach der Zürcher Bibel)

Es war ein grauer Morgen Anfang November.

Ein Morgen, der zu dieser Jahreszeit passte, als sei er für sie gemacht.

Ein leichter, wolkiger Dunst lag in der Luft und etwas Feuchtigkeit, obwohl es nicht regnete.

Nichts Aussergewöhnliches weit und breit.

Der Winter liess noch auf sich warten, so dass es eher warm, als kalt war.

Die Strassen der Stadt konnten sich nicht entscheiden, ob sie zum Ausrutschen oder zur Flucht einladen sollten.

Unvermittelte Windböen setzten ein, die einen Hut durch die Luft Richtung Autobahn wirbelten.

Einige Spatzen tanzten in einem Busch herum, als seien sie gegen sämtliche Stimmungsschwankungen des Wetters immun.

Sie verbreiteten ein fröhliches, unüberhörbares Gezwitscher und Gepfeife, das gar nicht zum Halbdunkel passte, das Sträucher, Häuser und Menschen in ein einheitliches Grau tauchte.

Das Grau hatte etwas Eintöniges, aber auch etwas gleich Machendes.

Ein älterer Herr schlurfte um die Ecke, an der eine Bar lag, die ihre ausgelassene Stimmung der vergangenen Nacht noch nicht wiedergefunden hatte.

Ein Teenager stand da und suchte mit den Augen den Boden ab, als habe er etwas Überlebensnotwendiges verloren.

Eine junge, zierliche Frau mit einem imposanten Cellokoffer, der sie selbst zu überragen schien, war zu einer morgendlichen Konzertprobe unterwegs.

Sie fluchte, als ein Hund an ihrem Instrument zu schnuppern begann und augenscheinlich beabsichtigte, sein Revier daran zu markieren.

Hunde wurden in der Stadt dabei beobachtet, wie sie nicht nur an Bäumen markierten, sondern ebenso an Strassenlampen oder Autorädern.

An einem Cellokoffer Urin abzusetzen, war hingegen nun wirklich nicht gerade die feine Art.

Dementsprechend entrüstet, fixierte die Cellistin den Hund und versuchte, seiner Reichweite zu entgehen, was ihr nicht wirklich gelang, da ein Herr direkt hinter ihr ihr den einzig möglichen Fluchtweg versperrte.

Im letzten Moment wurde der Vierbeiner von seinem Frauchen mit einem energischen Ruck an der Leine in eine neue Richtung dirigiert.

Augenblicklich begann er, dort, an der neuen Stelle, interessiert am Boden zu schnuppern.

Es sind oft die unerwarteten Wendungen, die dem Leben seine besondere Note verleihen.

Reginald Grüter wandte seinen Blick von der Szene, von der sich tagtäglich unzählige in der Stadt abspielten, ab.

Obwohl er verträumt vor sich hinlächelte, durchlief ein Schaudern seinen Körper, was wohl damit zu tun hatte, dass er ständig fror.

Ihm war zu jeder Jahreszeit kalt.

Ob im Sommer oder im Winter, es wurde ihm nie richtig warm.

Meistens erreichte die Kälte zuerst seine Füsse, von wo aus sie sich dann langsam, aber stetig ausbreitete und mit der Zeit von seinem gesamten Körper Besitz ergriff.

So lange sich Reginald noch in seiner Wohnung befand, verspürte er ein wohliges, behagliches Kribbeln in sämtlichen Gliedmassen.

Aber sobald er das Haus verliess, wurde die gespeicherte Wärme seinem Körper entzogen, als würde sie aus ihm wie aus einem Rohr herausgesaugt.

Im Sommer zog er sich jeweils warm an, schwitzte draussen, zitterte jedoch dabei vor Kälte.

Es war ein kalter Schweiss. Angstschweiss womöglich?

Er versuchte, ein Zittern zu unterdrücken.

Es gelang nicht wirklich. So wie ihm vieles in seinem Leben bruchstückhaft und unabgeschlossen erschien.

Dennoch setzte er seinen Weg fort.

Etwas unsicher zwar, aber geradlinig.

Reginald Grüter arbeitete tagaus, tagein im selben Büro.

Seine Wochentage unterschieden sich nicht wesentlich voneinander.

Ihm war klar, was er zu tun hatte.

Seine Aufgaben überschritten einen fest gelegten Rahmen nicht.

Sie unterschritten ihn allerdings ebenso wenig.

Einige Kolleginnen und Kollegen waren ihm näher.

Andere weniger.

Wie es halt so ist.

Aber ganz in seine Nähe liess er niemanden von ihnen.

An den Wochenenden versuchte er, sich möglichst unsichtbar zu machen.

Zum Schatten seiner selbst zu werden, war eine Kunst.

Reginald hatte sie jahrelang geübt.

Gesehen werden und just in dem Moment, während man bemerkt wurde, gleich wieder vergessen zu werden, war das Ziel seiner Bemühungen.

Um keinen Preis einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ganz anders als viele andere Menschen, war er ein Meister in der Kunst der Durchschnittlichkeit.

Ihm lag daran, in der Masse unterzutauchen und aus ihr nicht herauszustechen.

So hatte sich Reginald kürzlich eine neue Brille gekauft.

Der Verkäufer war fast an ihm verzweifelt, denn er wollte ihm unbedingt ein trendiges, peppiges Modell aufschwatzen.

Um seinen Typ aufzuwerten, wie der Verkäufer sagte.

Reginald jedoch wehrte sich auf eine trotzige, unkooperative Art und verlangte, Modelle gezeigt zu bekommen, die in seinem Gesicht verschwanden, als seien sie gar nicht da.

Der Verkäufer riet ihm beharrlich, zuerst noch freundlich, dann immer drängender davon ab.

Aber es war zwecklos. Bei Reginald biss er, trotz aller wohlmeinender Bemühungen, auf Granit.

Es wurde ein langer Nachmittag im Brillengeschäft.

Aber was spielt Zeit für eine Rolle, wenn es darum geht, nicht aus dem eigens gesetzten Rahmen zu fallen?

Für Reginald war eine Brille kein modisches Accessoire, sondern etwas, das nur ihm selbst durch den leichten Druck, den der Steg auf der Nase erzeugte, ins Bewusstsein rückte.

Und niemandem sonst.

Viel von sich selbst gab Reginald während der Arbeitszeit nicht Preis.

Er war nicht der Typ, der über sich selbst, seine Schwächen und vor allem über seine Stärken, über seine Erkenntnisse und Erlebnisse ausführlich berichtete, über seine Erfolge und Misserfolge.

Einmal sprach ihn eine Kollegin darauf an, die sagte, sie arbeite mit ihm bereits einige Jahre zusammen, aber kennen würde sie ihn nicht.

Reginald hatte allerdings nicht den Eindruck, dass sie diese Erkenntnis wirklich stören würde.

Ihn wollte niemand näher kennenlernen.

Niemand.

Da er ebenso wenig darauf erpicht war, engere Bekanntschaften zu schliessen, war seine Rolle innerhalb des Ganzen akzeptiert.

Er war für die einen halt der Reginald.

Ein etwas seltsamer Mensch, aber nicht unsympathisch, fanden die anderen. Er tat schliesslich niemandem weh.

Die einen lächelten über ihn, die anderen nahmen ihn überhaupt nicht wahr. In der Regel liess man ihn in Ruhe.

Dadurch hatte er mehr Zeit, seine Arbeit zu erledigen.

Und das tat er. Zuverlässig. Unauffällig. Still. Unbemerkt.

Reginald Grüter war von übergewichtiger Statur.

Sein Haar war dünn. Auf dem Hinterkopf zeigte sich eine erste kahle Stelle.

Er hatte keine besonderen Fähigkeiten oder Talente. Ehrlich gesagt, interessierte er sich nicht einmal gross dafür, sie zu entwickeln. Warum auch? Musste es sein, dass er sich beispielsweise im Kajakfahren oder im Bogenschiessen übte? Es gelang ihm, seinen Alltag und seine Freizeit zu meistern, ohne dass man von ihm aussergewöhnliche Leistungen oder Neuerungen erwartete.

Reginald hatte für sich entschieden, dass ihn das ungemein entlastete.

Treffen mit anderen Leuten hielt er manchmal für notwendig, aber nur in seltenen Fällen für gewinnbringend.

Wenn möglich, ging er sogar sich selbst aus dem Weg.

Und wenn er sich selbst nicht immer und zu jeder Zeit begegnen wollte, warum anderen Menschen?

Bis zu einem gewissen Grad meinetwegen, aber alles hat seine Grenze.

Ja, muss nicht alles eine Grenze haben?

Mit seinem Chef allerdings ass Reginald Grüter regelmässig zu Mittag.

Einige Angestellte gewannen dadurch den Eindruck, er würde sich beim Chef beliebt machen wollen. Argwöhnische Blicke waren ihm deshalb gewiss.

Reginald jedoch war niemand, der Strategien und Pläne verfolgte, von denen andere nichts wissen sollten.

Ränke zu schmieden, um anderen zu schaden oder deren Posten zu ergattern, war ihm fremd.

Reginald wollte nur seinen Frieden haben.

Wenn er schon nicht mit sich selbst im Reinen war, dann wenigstens mit denen, die er tagtäglich zu Gesicht bekam.

Er ass mit seinem Chef, weil er ihn schätzte.

Vor allem aber deswegen, weil es ihm ungewöhnlich erschien, dass der Chef mit einem unauffälligen Mitarbeiter wie ihm seine Mittagspause verbrachte.

Geheime Absprachen fanden keine statt. Nur der Austausch von harmlosem Geplänkel.

Der Chef war über eine Katze gestolpert und hatte sich das Knie aufgeschlagen.

Er hatte seinen Kaffee auf sein Hemd verschüttet und seiner Frau eine Sonnenblume geschenkt.

Reginald nickte und hörte zu.

Der Chef redete von sich, ohne zu prahlen, und Reginald wurde nichts gefragt.

Nicht, weil der Chef sich nicht für ihn interessierte.

Er machte es nicht. Punkt.

Das Glück klopfte an, weil etwas nicht getan wurde.

Der Chef verstummte. Und Reginald schwieg mit ihm.

Bewegende Worte wurden laut in der Stille.

Reginalds Arbeitskollegin Melinda, die ihm am nächsten sass, war eine energische, selbstbewusste Frau.

Sie machte keinen grossen Wirbel um sich, aber Reginald spürte ihre Ausstrahlung bis zu sich herüber.

Wenn sie zu ihm herüberblickte, konnte er ihren Blick bis tief hinab in seine Seele spüren.

Der Nachteil an Melinda war, dass sie ihn nicht besonders mochte.

Sie machte ab und an eine Bemerkung, um ihn aus der Reserve zu locken:

«Willst du nicht deine Jacke ausziehen? Die Heizung läuft doch auf Hochtouren. Ich hätte schon lange einen Hitzschlag bekommen.»

Um einer Diskussion aus dem Weg zu gehen, zog Reginald die Jacke zwar aus, aber nicht ganz. Stattdessen hängte er sie sich locker über die Schultern.

Sie schaute ihn an mit einem Blick, der ein tief empfundenes Bedauern ausdrückte und wandte sich von ihm ab.

Innerlich seufzte er erleichtert auf, sagte aber nichts. Ein leichtes Unbehagen überkam ihn dennoch.

Denn die Jacke in ihrer neuen Position könnte auf zweierlei Art von ihr gedeutet werden. Entweder vermutete sie, er sei ein Weichei, weil er auf ihre Bemerkung nichts entgegnete. Oder sie hatte das Gefühl, er sei stur, ja geradezu trotzig, weil er ihren gut gemeinten Ratschlag nicht befolgte.

Oder nur halb. Ein wenig provokativ. Ein wenig pubertär. Wie ein Teenager, der die Reaktion der genervten Eltern abwartet.

Sie warf ihm einen letzten, durchdringenden Blick zu. Reginald meinte, ein leises, grummelndes Grunzen zu hören. Anschliessend schien er für sie Luft zu sein, was den ganzen Tag bis zum Feierabend so bleiben sollte.

Er konnte ein leichtes Zittern nicht unterdrücken, worauf er die Jacke fester um seine Schultern zog. Eiseskälte ergriff von ihm Besitz. Reginald stand auf und holte sich einen Kaffee. Seine Finger umschlossen den Becher. Die Wärme zu spüren, tat ihm gut. Mit neuem Elan widmete Reginald sich seinen Aufgaben. Er verschmolz geradezu mit seinem Arbeitsplatz. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, denn seine Kunst, sich unsichtbar zu machen, obwohl er anwesend war, schien voll und ganz zu funktionieren. Augen, die ihn anblickten, schauten durch ihn hindurch.

In einer kleinen, behaglichen Zweizimmerwohnung am anderen Ende der Stadt war Erna Waldis dabei, mit ihrer Zimmerpflanze ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Viele Jahre stand das Gewächs in ihrer Stube am Fenster, gleich neben dem Fernseher. Sie hatte von Zeit zu Zeit geblüht. Aber noch niemals ihre Blätter hängen lassen. Heute jedoch machte sie auf Erna Waldis einen müden, ja geradezu kränklichen Eindruck. Einige Blätter hingen so weit hinunter, als würden sie jeden Moment abgeworfen werden; als seien sie überflüssiger, kraftraubender Ballast.

Erna Waldis redete oft mit ihrer Pflanze. Sie war der Meinung, der Erfolg, dass sie erblühen würde, hinge wesentlich damit zusammen, dass man sich bei ihr mit Worten bemerkbar machte. Im Lauf der Jahre war es zur Gewohnheit geworden, wenn sie einer Tätigkeit in der Nähe nachging oder in ihrem Ohrensessel sass, mit der Pflanze ins Gespräch einzutreten.

Wenn Erna Waldis ihr gegenüber ihre Gedanken entwickelte, so erfuhr sie Trost, wenn sie traurig war, Freude, wenn ihr klar wurde, dass ihr etwas gelungen war und Schmerz, wenn sie zu ahnen meinte, dass etwas schlimmer werden würde, als sie dies zuerst eingeschätzt hatte. Wenn sie der Pflanze mitteilte, was sie bewegte, vermochte sie ihre Gedanken zu ordnen, sie abzulegen am Ende des Tages oder zu realisieren, dass eine Sache doch eine gewisse Dringlichkeit hatte und keinen weiteren Aufschub duldete.

Erna Waldis war schon seit Jahren allein. Wie viele es genau waren, wusste sie nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Sie hatte aufgehört zu zählen. Die Zeiten flossen an ihr vorbei, ohne dass sie merkte, dass sie nicht mehr da waren. Sie kannte wenige Leute. Da waren nur einige Menschen aus der Nachbarschaft, mit denen sie ab und an einige flüchtige Worte wechselte.

Die Pflanze jedoch war ihr vertraut. Vor allem hörte sie ihr zu, ohne zu urteilen oder gut gemeinte Ratschläge zu geben: «Weisst du, wenn ich in deiner Situation wäre, dann würde ich…» Nein, danke. Ähnlich ermüdend empfand Erna diejenigen, die begannen, von sich selbst zu erzählen: «Interessant. Etwas ganz Ähnliches ist mir auch passiert. Damals habe ich mir so und so und so in dieser Situation geholfen. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es mir so widerfahren musste.»

Erna Waldis freute sich jeweils mit dem Erzählenden mit. Sie hatte gelernt zu schweigen, dazu freundlich zu lächeln und sich irgendwann zu verabschieden.

Da ihr die Gespräche mit ihrer Pflanze wichtig und hilfreich waren, betrachtete sie mit sorgenvoll gerunzelter Stirn die hängenden Blätter. Was könnte sie tun? Worte allein würden hier wohl nicht helfen.

Erna Waldis beschloss, sich auf den Weg zu einem Blumengeschäft zu machen und dort um Rat zu fragen. Vielleicht brauchte die Pflanze einen grösseren Topf, frische Erde oder etwas Dünger. Sie griff nach ihrem Stock, ohne den sie niemals das Haus verliess und zuckte zusammen. Dort, wo die Gehhilfe stehen sollte, war sie nicht auffindbar. Nach einigem Suchen wurde Erna schliesslich fündig. Erleichtert atmetet sie tief durch. Sie hatte den Stock achtlos an die Klinke der Wohnungstür gehängt. So sehr sie auch nachdachte, konnte sie sich nicht mehr erinnern, wann sie dies getan hatte.

Mit ihrem Stock, der sie stützte und dessen gleichmässiges Tock-Tock auf dem Gehweg ihr Sicherheit und Kontinuität vermittelte, machte Erna Waldis sich auf den Weg. Mit einem entschlossenen Druck öffnete sie die Tür des Blumenladens, die nach innen aufschwang und den Blick frei gab auf eine beachtliche Anzahl mannigfaltiger, einheimischer und exotischer Büsche und Blumen, deren verschiedene Düfte sich in Erna Waldis’ Nase sammelten und dort zu einem himmlischen Potpourri anschwollen.

Erna Waldis steuerte zielstrebig auf eine Verkäuferin zu und schilderte ihr den Zustand ihrer ihr vertrauten und ans Herz gewachsenen Pflanze. Eigentlich hätte sie wissen müssen, was nun folgte. Wenig Mitgefühl, wenig Verständnis. Im Gegenteil: Die freundlich lächelnde Verkäuferin wollte ihr eine neue Pflanze verkaufen. Erna Waldis jedoch versuchte, nachdem sie energisch den Kopf geschüttelt hatte, ihr klarzumachen, dass ihre Pflanze nicht ersetzbar war und deswegen schleunigst etwas unternommen werden müsse, um sie von ihrer kränklichen Schwäche zu heilen.

Schon wollte Erna Waldis zu einem erneuten Erklärungsversuch ansetzen. Leicht theatralisch liess sie ihren Blick durch den Raum schweifen, um ihren Worten Gewicht zu verleihen und die Kraft der Stille für sich arbeiten zu lassen. Dabei fiel ihr Blick auf eines der Fenster. Die Dämmerung war hereingebrochen. Vor dem Fenster huschte eine Gestalt vorüber, die weder schnell noch langsam lief. Erna Waldis bemerkte sofort, dass die Gestalt – augenscheinlich ein Mann – für diese Temperaturen völlig falsch angezogen war. Der Mann schien stark zu schwitzen, wohl eine Folge davon, dass er einen leicht gehetzten Eindruck machte. Urplötzlich zuckte der Mann zusammen, als würde sein Körper von einem Kälteschauer ergriffen. Obwohl er von beachtlicher Statur war, hatte der Mann etwas an sich, das den Blick von ihm ablenkte. Wenn Erna Waldis ihn anschaute, bemerkte sie ihn zwar, zugleich entzog er sich ihren Blicken, als tauche er bei jedem Schritt in einer Ansammlung von Menschen unter, obwohl dort niemand war ausser ihm selbst.

Im Bruchteil einer Sekunde entschied Erna Waldis, diesem Mann zu folgen. Warum, wusste sie nicht. Etwas in ihr veranlasste sie, diesen Menschen auf seinem Weg zu begleiten. Ob sie es aus reiner Neugier tat? Oder aus einer inneren Notwendigkeit heraus? Hastig griff Erna Waldis nach einigen Düngestäbchen, drückte der verdutzten Verkäuferin einen Geldschein in die Hand, öffnete mit einem Schwung die Tür und heftete sich, gestützt auf ihren Stock, dem durch die einbrechende Dunkelheit huschenden Mann an die Fersen.

Reginald Grüter war unwohl. Mehrmals sah er sich auf dem Heimweg von der Arbeit um, als habe er Angst, dass ihn jemand verfolgte. Obwohl er darauf erpicht war, seinen Bekanntenkreis möglichst schlank zu halten, damit anderen Menschen möglichst wenig über seine Person bekannt war, malte er sich aus, dass eine Horde angetrunkener, gewaltbereiter Rowdies sich in der Dunkelheit an ihn heranschlichen. Brutale Bilder, in denen er selbst das Opfer war, liefen vor seinem inneren Auge ab. Einmal losgelassen, waren sie nicht mehr zu stoppen. Die Angst griff von hinten nach ihm wie eine eiskalte Hand. Ab und an meinte Reginald, huschende Schatten zu erkennen, dann war es ihm, als höre er Stimmen, die miteinander einen Plan ausheckten, wie er am besten überrumpelt werden könnte.

Er beschleunigte seinen Schritt, was seinem Atem ein pfeifendes Geräusch verlieh, wodurch es ihn eine immense Anstrengung kostete, wahrnehmen zu können, was sich hinter seinem Rücken abspielte. Seine Angst übermannte ihn dermassen, dass er sich nicht mehr getraute, einen Blick nach hinten zu werfen. Reginalds Herz hämmerte bis in den Hals hinauf. Das Keuchen und Pochen dröhnten in seinem Kopf dermassen laut, so dass sein Gehör durch seine körpereigenen Angstgeräusche eingeschränkt war. Ihm war, als vernehme er hinter sich ein gleichmässiges Tock-Tock, als folge ihm jemand, der sich auf einen Stock stützte. Reginald hielt einen Moment inne und lauschte angestrengt. Er hatte sich nicht getäuscht. Das energische Klopfen der Gehhilfe war noch einen Augenblick deutlich zu hören, bevor es plötzlich abbrach, als warte die Person hinter ihm ab, was er als nächstes tun würde.

Reginald sah sich um. Versteckmöglichkeiten gab es keine. Nur einige Hauseingänge, die jedoch nur bedingt Schutz boten. Einen Moment überlegte er sich, an einer der Türen zu läuten und die Bewohner um Hilfe zu bitten. Doch was sollte er ihnen sagen? Dass er Zuflucht suchte vor einem Spaziergänger mit Stock, der zufällig dieselbe Richtung eingeschlagen hatte wie er? Vermutlich würden sie ihn für verrückt halten. Darum kamen die Häuser, die die Strasse säumten, als Zufluchtsort nicht in Frage. Stattdessen setzte sich Reginald wieder in Bewegung. Dieses Mal weniger schnell als zuvor. Auch das Tock-Tock hinter ihm war zu hören. Aber die Schlagzahl hatte sich deutlich verringert.

Es bestand kein Zweifel. Jemand war hinter ihm her. Reginalds Knie zitterten unkontrolliert. Doch er zwang sie zu funktionieren. Wie lange würden sie ihn noch tragen? In seiner Verzweiflung, weil er merkte, die Verfolger nicht abschütteln zu können, bog Reginald in ein schummriges Seitengässchen ein, an dessen Ende ein Park lag. Normalerweise mied er diese Gegend. Besonders am Abend. Doch in dieser Situation schien es ihm der einzige Ort zu sein, an dem er sich verstecken oder seinen Verfolger abschütteln konnte.

Ganz in der Nähe des Parks hatte Reginald als Kind gewohnt. Manchmal hatte er dort seinen besten Freund Ronald getroffen, und sie hatten zusammen Verstecken und Cowboy und Indianer (so nannte man damals die «Native Americans») gespielt. Es war eine unbeschwerte Zeit gewesen. Mit der Zeit kannte Reginald im Park jeden Stein und jeden Strauch. Er nahm an, dass die Personen, die jetzt hinter ihm her waren, deren Atem deutlich an Lautstärke gewonnen hatte, weniger vertraut waren mit den Wegen und Winkeln des Parks.