Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historischer Kriminalroman

- Sprache: Deutsch

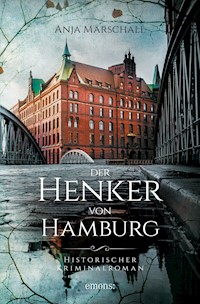

Eine spannende Zeitreise in die Kaiserzeit um 1900. Glückstadt, 1894. Kapitän Hauke Sötje hat alles verloren: sein Schiff, seine Mannschaft, seinen Ruf. Ein ehrenvoller Freitod scheint ihm der einzige Ausweg aus einer gescheiterten Existenz – aber nicht ohne zuvor die Verantwortlichen seiner persönlichen Katastrophe zur Rechenschaft zu ziehen. Doch dann wird er in einen brisanten Mordfall verwickelt, der die Existenz der neu gegründeten Heringsfischerei AG bedroht, und gerät schließlich selbst unter Verdacht. Mit Hilfe der jungen Fabrikantentochter Sophie versucht Hauke die Fäden zu entwirren und kommt einer Verschwörung ungeahnten Ausmaßes auf die Spur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die gebürtige Hamburgerin Anja Marschall lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie im Westen Schleswig-Holsteins, wo sie als Journalistin und Autorin arbeitet. Sie initiierte den ersten Krimipreis für Schleswig-Holstein, ist Mitglied im Syndikat sowie der Mörderischen Schwestern.

Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich im historischen Umfeld eingebettet. Einige Personen, Ereignisse und Orte sind historisch, einige sind es nicht. Der Anhang enthält Anmerkungen zu Wahrheit und Fiktion, ein Personenverzeichnis, ein Glossar und Literaturangaben.

© 2021 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel

»Fortunas Schatten« im Dryas Verlag.

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer

Karte: Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Detlefsen-Museums, Glückstadt.

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-728-6

Historischer Kriminalroman

Überarbeitete Neuausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Und setzt ihr nicht das Leben ein,

nie wird euch das Leben gewonnen sein.

PROLOG

Februar 1893, Nordsee vor England

Leise schlugen Wellen an die Bordwand der »Revenge«. Durch das offene Bullauge drang ihr Plätschern in die Kajüte.

Auf dem Boden rollte ein Knüppel im Takt der Wogen hin und her. Immer wieder stieß er gegen den Mann, der bewusstlos in der Mitte des niedrigen Raumes lag. Aus einer Wunde an seinem Kopf sickerte Blut, tränkte den Kragen seiner Uniform und rann langsam auf die Dielen, wo sich bereits eine Lache gebildet hatte.

Das Ticken einer Wanduhr erfüllte die Kajüte. Von draußen kamen Befehle herein. Schritte schwerer Stiefel gingen an Deck auf und ab. Längsseits war das gleichmäßige Stampfen eines kleinen Kutters zu hören. Es mischte sich mit dem Rauschen der Nordsee und dem Ticken der Uhr.

In der Mitte der Kajüte stand der blank polierte Tisch des Kapitäns, bedeckt mit Seekarten. Das Messing des Sextanten darauf glänzte im Licht einer Lampe, die schwankend von der getäfelten Decke hing.

Von der Wand blickte ein goldgerahmtes und in dunkle Farben gebanntes Gemälde von Sir Rupert Cunningham in den Raum. Der Reeder schien jeden Winkel seines Schiffes mit festem Blick zu erfassen. Warum hatte er den Kerl mit dem Knüppel in der Hand nicht gesehen? Warum hatte er den Kapitän nicht gewarnt, als der Belegnagel niedersauste?

Der Mann am Boden stöhnte. Er bewegte seinen Arm. Vorsichtig hob er den Kopf, versuchte er, sich aufzustützen. Nach einer Weile konnte der Kapitän der »Revenge« sich langsam am Tisch hochziehen. Schwankend tastete er sich zum offenen Bullauge hinüber, durch das ein Windhauch in die Kajüte strömte. Draußen war es dunkel. Durch Wolkenfetzen schien der volle Mond. Nur für einen kurzen Moment sah der Kapitän, wie jemand das kleine Beiboot unbemerkt fortruderte. Dann gaben seine Beine wieder nach, und er sackte zusammen. Dunkelheit.

Plötzlich ging ein Zittern durch den Viermaster. Eine Explosion zerriss die Stille. Kurz vibrierte die Luft, schien das Meer stillzustehen. Die Wucht schleuderte den Kapitän durch die Kajüte. Das Gemälde des Reeders fiel von der Wand. Eine Tischkante bohrte sich durch die Leinwand. Von Deck gellten Schmerzensschreie in die Nacht hinaus. Hastig erteilte Befehle wurden laut.

Doch Kapitän Hauke Sötje hörte sie nicht mehr. Regungslos lag er da.

Langsam begann sich die »Revenge« nach Luv zu neigen. Der Sextant auf dem Tisch bewegte sich wie von Geisterhand zum Rand und kippte hinunter. Sein Spiegel zerbarst in tausend Stücke.

Ein Beben ging durch den Körper des stolzen Viermasters.

Kurze Stille, dann kreischte das Schiff auf. Holz splitterte, die Takelage knallte Peitschenhiebe auf die Planken an Deck. In die Schreie der Männer mischte sich lautes Gurgeln und das Quietschen der Davits. Man versuchte, die Beiboote zu Wasser zu lassen.

Unablässig quoll die Nordsee unter der verschlossenen Tür hindurch. Immer schneller drang das kalte Wasser in die Kajüte, umspülte den bewegungslosen Körper.

Hauke stöhnte leise.

Dann zerbrach die Welt.

Eine weitere Explosion ließ die Außenwand des Schiffes auf ganzer Länge zerbersten. Wasser stürmte herein, nahm sich seinen Zoll. Innerhalb weniger Augenblicke schwammen die Seekarten vom Tisch auf, fielen Bücher aus den Regalen, trieb Sir Rupert rücklings der getäfelten Decke entgegen.

Das kalte Wasser erfasste den Körper des Kapitäns, hob ihn vom Boden. Trug ihn höher und höher.

Da riss Hauke die Augen auf. Als er begriff, ruderten seine Arme verzweifelt umher, suchten Halt, während das salzige Wasser seinen Körper unaufhaltsam nach oben trieb. Dann, als kaum noch Platz zwischen ihm und der Decke war, umklammerten seine eisigen Finger ein Holz. Es war der Belegnagel, der ihn hatte umbringen sollen. Hauke ließ ihn los, stemmte sich mit letzter Kraft gegen die hölzerne Deckentäfelung. Wasser lief in seinen Mund, er schluckte, hustete, schnappte nach Luft.

Wie aus der Ferne hörte er seine eigene Stimme schreien.

Oben war unten, unten war oben. Alles kalt. Seine Beine taub.

Das Wasser kannte kein Erbarmen.

KAPITEL 1

Glückstadt. Im Monat December 1893 kamen 39 Personen zur polizeilichen An- und 53 zur Abmeldung. Im Polizeigefängnis waren 128 Personen inhaftiert, und zwar 5 wegen Bettelns, 5 wegen Trunkenheit, 1, welcher nach Holland transportiert werden soll (ist aus dem Reichsgebiet verwiesen), 2 zur Verbüßung von Militärstrafen, 1 wegen Verdachts des Diebstahls und 4 wegen Obdachlosigkeit.

Original: Glückstädter Fortuna, Januar 1894

Glückstadt, Januar 1894

Es war mühevoll und gefährlich gewesen, zwischen den Eisschollen auf der Elbe in den Hafen von Glückstadt einzufahren. Der Winter in diesem Jahr war hart. Doch endlich erreichte die »Alte Möwe« ihren Liegeplatz im Binnenhafen. An der Reling hingen Eiszapfen. Die Männer hatten Sand an Deck gestreut, um auf den vereisten Planken nicht auszurutschen. Mit steif gefrorenen Händen standen sie bereit, um ihr Schiff gleich hinter der Schleuse festzumachen.

Überall im Hafen sah man Männer in Arbeitsjacken und groben Leinenhosen von und zu den Schiffen eilen. Sie waren mit der Flut eingelaufen und lagen in Zweierreihen auf beiden Seiten des Binnenhafens. Viele von ihnen fuhren auf Fisch oder brachten Waren aus England und Holland nach Glückstadt. Drüben, am Kai vor den schmucken Häusern, gab es eine neue Pferdebahn. Sie beförderte die Fänge und Waren direkt von den Schiffen in die Stadt oder zum nahen Bahnhof. Hier aber, auf der Rethövelseite, mussten die Fässer vom Anleger erst mühsam den Deich hochgerollt und auf die Fuhrwerke der Händler gehievt werden, die die Waren dann wie eh und je in die Stadt schafften.

Seit einiger Zeit fand sich unter den vielen Ewern und Kuttern auch ab und zu eines dieser neuen Dampfschiffe, aus deren Schornsteinen eine stinkende Rußfahne hervorquoll.

Die Besatzung der »Alten Möwe« begann, die Ladung zu löschen. In den Kantjes zu Haukes Füßen lag der letzte Fang, den sie vor Cuxhaven gemacht hatten. Hauke hievte eines der halbhohen Fässer mit gesalzenem Hering hoch und stemmte es auf seine Schulter. Dann nahm er die schmale Planke hinauf an Land.

Auf dem Deich sah man die Händler ungeduldig warten, dass der vereidigte Prüfer der Stadt, den man hier Heringswracker nannte, die Qualität des Fanges endlich festlegte. Dann konnten sie mit den Kapitänen der Schiffe über den Preis verhandeln.

»Das gibt heute gutes Geld«, meinte der Mann neben Hauke. Er hieß Hinnerk, und seine ehrliche Art hatte Hauke auf der Fahrt von Holland nach Glückstadt gefallen. Sie gingen zurück an Bord, um weitere Fässer zu holen. Hauke sah kurz zum Niedergang am Heck. Dort schob sich soeben der Kopf von Kapitän Jensen durch die Luke. Hauke meinte, trotz der Entfernung den alkoholvernebelten Atem des Mannes riechen zu können. Auch die anderen hatten Jensen bemerkt und beobachteten finster, wie er an Deck krabbelte und sich mühsam aufrichtete. Seit sie das Ijsselmeer passiert hatten, hatte die Mannschaft ihn nicht mehr gesehen. Die Schirmmütze saß schief auf seinem schmierigen Haar. Mit der einen Hand hielt er sich an der Reling fest und mit der anderen versuchte er ungelenk, sein Hemd in die fleckige Hose zu stopfen.

Verächtlich spuckte Hinnerk auf die Planken des Schiffes. »He kann obends nich so veel drinken, dat he morgens kenn Dörst mehr hett.« Regungslos stand er neben Hauke, die Fäuste in seinen Hosentaschen vergraben. »Wir machen da draußen die Arbeit, und der pennt stinkbesoffen in seiner Koje. Kommt nur zum Pissen hoch.«

Schweigend blickte die Mannschaft dem Betrunkenen hinterher, wie der schwankend die Planke zum Anleger nahm.

»Wenn der reinfällt, lassen wir ihn ersaufen«, schlug Hinnerk vor, und die Männer grinsten.

Hauke fuhr nachdenklich durch seinen vollen Bart und schwieg. Er würde dazu nichts sagen. Jensen war ihr Kapitän, wenn auch ein schlechter. Aber wer war er selbst, so ein Urteil abzugeben?

Als sie bald darauf das letzte Fass aus dem Bauch des Ewers geholt hatten, setzten sich die Männer mittschiffs. Mit kalten Fingern packten sie ihren Priem aus oder holten die Pfeifen hervor. Sie warteten auf ihre Heuer.

Hauke aber machte sich Sorgen. Von Hinnerk hatte er erfahren, dass Jensen die Männer schon im letzten Hafen um einen Teil ihrer Bezahlung betrogen hatte. Eine steile Falte stand zwischen Haukes Brauen, als er zum Anleger sah, wo Jensen darauf wartete, dass der Prüfer käme und sein Zeichen auf die vielen Fässer machte. Für diesen Fang hatten die Männer hart arbeiten müssen, denn der Sturm vor Cuxhaven hatte es in sich gehabt. Es war nicht einfach gewesen, den Fisch in den hohen Wellen an Bord zu holen.

Ein wenig abseits schoss Hauke ein Tau auf, während er die Mannschaft im Auge behielt. Keiner sagte ein Wort, alle starrten sie hinüber zu Jensen.

Hauke wusste, dass es Zeit war, dass er das Schiff verließ. Er hatte sein Versprechen gehalten und sich mit harter Arbeit die Überfahrt von Amsterdam nach Glückstadt verdient. Sein Soll war erfüllt. Sobald Jensen wieder an Bord war, würde er ordnungsgemäß abmustern.

Er würde zum Friedhof hinter der Kirche am Marktplatz gehen. Sein letzter Weg sollte ihn zum Grab seiner Frau und seines kleinen Sohnes führen. Er wollte dort beten und sie um Verzeihung bitten. Dann hätte er alles erledigt, was es an irdischen Dingen noch zu regeln gab.

»Verdohrig no mol!« Jensens Stimme riss Hauke aus seinen Gedanken.

Schon zum dritten Mal hatte der Kapitän versucht, den Fang zu zählen, wobei er sich schwer auf den Fässern abstützen musste. »Hauke!«, schrie er jetzt. »Wie viele sind es?«

»Vierundvierzig Kantjes, davon zwanzig Vollheringswrack, sieben Stör und zwei Kisten Aal«, antwortete Hauke.

Der Besoffene deutete eine Verbeugung an und torkelte los. Er hielt auf den Heringswracker zu. Der Mann war kleiner als Jensen. Über seinem dicken Wintermantel trug er einen grauen Kittel. Den Kopf hatte er in einen Wollschal gewickelt, sodass kaum mehr als seine rot gefrorene Nase hervorlugte.

Jensen grüßte ihn wortreich, doch der Mann ignorierte die ausgestreckte Hand des Betrunkenen. Da klopfte Jensen ihm auf die Schulter und lachte überschwänglich. Selbst aus dieser Entfernung konnte Hauke sehen, wie der Heringswracker versuchte, dem Fuselnebel des Kapitäns zu entkommen.

Hinnerk kam zu Hauke herüber. Er griff nach dem Priem in seiner Jackentasche. »Wenn der Alte uns noch mal übers Ohr haut, dann gnade ihm Gott«, murmelte er. Flink holte er seinen Kautabak aus dem geölten Stück Segeltuch, brach ein wenig davon ab und steckte es sich in den Mund. Den Rest verstaute er sorgfältig in dem Tuch und ließ das Päckchen zurück in seine Tasche gleiten. »Wir kriegen wieder nur den Fliegendreck! Den Rest steckt er ein für Fusel und Weiber.« Schweigend sah Hinnerk zum Deich hinüber. »Würde ja gerne bei der neuen Heringsfischerei anheuern.« Er zeigte mit seiner großen Hand, die in geflickten Handschuhen steckte, zum Deich hinauf, der hinter dem Anleger lag. Deutlich war das obere Stockwerk eines langen Gebäudes zu erkennen.

»Die bauen eine Flotte auf. Und diese …« Hinnerk suchte ein Wort, aber es fiel ihm nicht ein. »Also, mein Vetter hat denen sein ganzes Erspartes gegeben. Da gab’s dann Papier für. Is was richtig Feines, diese …«

»Aktiengesellschaft«, half Hauke.

»Jo, genau!« Hinnerk sah ihn erleichtert von der Seite an. »Na ja, mein Vetter is ja auch Bauer. Die versteh’n wat vom Geldverdienen. Er hat mir erzählt, dass die Fischerei dann jedem gehört, der so ein Papier gekauft hat. Und wenn die Gewinne kommen, bekommst du dein Geld, oder so.« Er schob den zerkauten Priem in die andere Wange. »Weißt du, Hauke, die da oben woll’n noch in diesem Jahr raus. Vier Logger mit neuen Netzen woll’n die losschicken. Das wird ’ne große Sache. Dann ist Glückstadt der größte Hafen für Heringe im ganzen Reich. Der Kaiser selbst hat Geld geschickt, damit es losgehen kann.« Hinnerk lächelte breit. »Tscha, also, wenn ich du wäre, würde ich bei denen anheuern. Kannst doch als Steuermann für die fahren. Ach was, besser noch als Kapitän. Bist zehnmal mehr wert als der Jensen.«

Hauke schwieg. Er wollte nie wieder ein Schiff befehligen. »Lass man gut sein, Hinnerk. Bin auch so ganz zufrieden.« Das stimmte nicht. Und er ahnte, dass Hinnerk ihm nicht glaubte.

Er begann ein weiteres Tau aufzuschießen. Dann hängte er es über einen der hölzernen Belegnägel, die an der Reling in einem Brett mit Löchern steckten. Diese Knüppel waren aus hartem Holz. Man musste sie nur herausziehen, um das schwere Tau zur Hand zu haben. Plötzlich schoss Hauke ein heftiger Schmerz durch den Kopf. Er wankte, stützte sich am Mast ab. Eine kurze Erinnerung flammte in ihm auf. Kaltes Wasser, etwas lag in seiner Hand. Luft! Er bekam keine Luft mehr! … Da war das Bild auch schon verschwunden. Tief atmete Hauke ein, presste eine Faust auf den Kopf. Als der Schmerz nachließ, richtete er sich auf. Fragend sah Hinnerk ihn an.

»Alles gut«, log Hauke und tröstete sich. Auch das würde bald vorüber sein.

Knappe, rohe Worte flogen von Schiff zu Schiff, bellten über Köpfe hinweg, fragten nach Fängen, feilschten um Ladungen und tauschten die neusten Nachrichten aus.

Hauke betrachtete all das mit wenig Interesse. Da stieß Hinnerk ihm den Ellbogen in die Rippen und wies zum Deich hinüber.

»Hübsch, oder?« Hauke folgte seinem Blick.

Eingehüllt in einen dicken wollenen Mantel, den der Wind um ihre Beine flattern ließ, stand dort eine junge Frau. Am Arm trug sie einen Korb, während sie mit der freien Hand versuchte, ihren Hut am Fortfliegen zu hindern.

»Zu fein, um hier rumzustehen«, meinte Hinnerk, der mit seiner properen Agnes seit vielen Jahren verheiratet war und acht Kinder in diese Welt gesetzt hatte. Prüfend legte er den Kopf schief. »Und viel zu dünn«, entschied er nach kritischem Blick. Dann widmete er sich wieder seinem Priem, den er langsam auskaute. »Sach mal, Hauke. Wo kommst du in der Stadt eigentlich unter?«

Hauke schwieg. Er brauchte kein Bett mehr.

»Versuch es mal drüben bei Fräulein Thekla.« Er wies auf die andere Hafenseite, wo die Pferdebahn fuhr, hinter der die schmucken Häuser der Stadt lagen. Dort war auch ein rot geziegelter Speicher. »Dahinter wohnt sie. Fräulein Thekla vermietet Zimmer. Sauber is es da, sagt meine Agnes. Die muss es wissen.«

»Danke, Hinnerk. Ich weiß noch nicht, wie lange ich in Glückstadt bleibe.«

Hinnerk nickte. »Dachte ja man bloß, weil das Seemannsheim wohl nix für dich is.«

Das stimmte. Seit dem Untergang seines Schiffes konnte Hauke sich nicht mehr in engen Räumen aufhalten. Wellen der Angst überfielen ihn, sobald er eine Kammer betrat. Darum hatte er auf seiner Reise nach Glückstadt auch immer oben an Deck geschlafen. Die Männer hatten es anfangs sonderbar gefunden, aber Hauke konnte hart arbeiten, und nur das zählte an Bord eines Schiffes.

Jetzt prüfte der Heringswracker stirnrunzelnd endlich die Ware der »Alten Möwe«, während Kapitän Jensen ununterbrochen auf ihn einredete. So wie es aussah, konnte der Prüfer ihn nicht leiden. Damit stand es schlecht um den Preis für den Fisch und so auch um die Heuer der Männer.

Da riss die Wolkendecke über der Stadt auf, und ein Bündel Sonnenstrahlen ergoss sich in den Hafen.

Hauke blickte zu der jungen Frau hoch, die noch immer auf dem Deich stand und ihren Hut umklammerte.

»Wusstest du, Hauke, dass das alles hier mal dänisch war? Die Preußen hatten hier nicht immer das Sagen, weißt du.«

Hauke nickte.

Hinnerk kam ins Schwärmen, wenn er von seiner Stadt sprach. Dem Dänenkönig Christian IV. habe das Gebäude hinter dem Deich früher als schmucke Admiralität gedient, erzählte er. »Aber als die Dänen dann weg sind, ging’s unserer Stadt nicht mehr so richtig gut.«

Aus dem schmucken Gebäude des Dänenkönigs wurde später ein Lager für die Walfänger und dann eine Zichorienfabrik, die Kaffeeersatz herstellte. Die letzten trüben Tage des Gebäudes schienen dank einiger Liter Farbe und einer großen Idee vergessen zu sein. Heute reckte es sich stolz einer glorreichen Zukunft entgegen, und Hinnerk konnte kaum den Blick davon lassen. Geld und Ansehen sollte die Heringsfischerei zurück in die Stadt bringen, Arbeit und Essen. Die kleinen Leute der Gegend setzten große Hoffnungen in das Unternehmen.

Hauke sah zum Deich hinüber. Kurz traf ihn der Blick der jungen Frau, die schnell ihren Kopf senkte.

Endlich brannte der Warenprüfer sein Zeichen in die Deckel der Fässer, um die Qualität des Fanges zu bestätigen, als auch schon der erste Händler auf Jensen zuging. Sie wechselten ein paar Worte. Dann zählte der Mann einige Geldscheine ab und reichte sie dem Kapitän, der sie hastig in der ausgebeulten Tasche seiner Jacke verschwinden ließ. Ein paar Männer, die sich als Tagelöhner im Hafen verdingten, kamen herbeigeeilt, um die Kantjes den Deich hochzurollen und auf dem Fuhrwerk des Käufers zu verstauen.

»Was meinst du, Hauke? Wie viel hat er bekommen?«, wollte Hinnerk wissen.

Hauke überschlug ein paar Zahlen. »Ich denke, an die zweihundert Mark sollten es schon sein.«

Hinnerk kratzte sich am Kopf. »Könnte mehr sein, aber es wird wohl reichen.«

Hauke beugte sich über die Reling und prüfte eines der eingeholten Seitenschwerter des Besanewers. Es mussten weit mehr als zweihundert Mark sein, doch es war besser, die Männer wussten es nicht, dachte er.

Aus den Augenwinkeln sah er, wie Hinnerk zu den anderen ging, die an der Reling standen. Sie warteten auf Jensen, um ihre schwer verdiente Heuer in Empfang zu nehmen. Unter ihnen war auch Friedrich, Hinnerks Sohn. Der Junge war ebenso hochgewachsen wie sein Vater, doch würde er nur die Hälfte des Lohns bekommen, weil er noch keine fünfzehn Jahre alt war.

Der dürre Kerl hatte Hauke in den letzten Tagen Achtung abgerungen, denn er arbeitete härter und verbissener als jeder andere an Bord. Oft hatten die Hände des Jungen geblutet, und Hauke hatte ihm gezeigt, wie er die Wunden versorgen musste, damit sie sich nicht entzündeten.

Während Hauke sich einer seit Tagen defekten Winsch widmete, behielt er die Männer weiter im Auge. Er sah, dass einige von ihnen die Hände in den Taschen zu Fäusten geballt hatten. Eisern schwiegen sie, als Jensen die Planke heruntergewankt kam.

Wenn der Kapitän heute nicht ordentlich zahlte, würden Hinnerk und die anderen eine Dummheit begehen. Hauke biss die Zähne zusammen. Alles, was er wollte, war, seine persönlichen Angelegenheiten ohne Scherereien zu Ende zu bringen.

Schwankend erreichte Jensen sein Schiff. Unter ihm schwappte das schmutzige Hafenwasser an die Kaimauer.

Er wollte an Bord gehen, doch die Männer machten keine Anstalten, zur Seite zu treten. Hauke sah, wie Friedrich unauffällig nach einem leeren Belegnagel griff und ihn hinter seinem Rücken versteckte. Das würde Ärger geben!

Er hatte sich nicht getäuscht, denn so betrunken Jensen auch sein mochte, er reagierte unerwartet schnell. Mit einem Satz war er an Bord, warf die Männer auseinander und versetzte dem Jungen eine mächtige Ohrfeige. Friedrich taumelte nach hinten, verlor das Gleichgewicht und stürzte nahe dem Achtersteven schwer auf den Rücken, direkt vor Haukes Füße. Das Holz in der Hand des Jungen fiel polternd zu Boden.

»Was willst du, Kleiner? Mich umbringen?«, keifte Jensen. »Bist wie dein Alter! Renitent. Arbeitsfaul! Hast keinen Schneid.«

Hinnerk trat vor. »Was hast du gegen meinen Sohn, Jensen?«

Der Kapitän lachte kehlig auf. »Erschlagen wollte mich der Hund. Lebenslänglich bekommt der feige Kerl! Dein feiner Sohn!«

Hinnerk wollte etwas erwidern, doch er kam nicht dazu, denn nun bauten sich die Fischer vor Jensen auf.

»Wo is unser Geld?«, verlangten sie zu wissen.

Das Gesicht des Betrunkenen verzog sich zu einer hässlichen Grimasse. Er erwiderte nichts. Grinste nur.

Hinnerk verschränkte die Arme vor der Brust und schien immer größer zu werden. »Denk noch mal nach, Jensen!«

Friedrich war aufgesprungen, wischte sich das Blut von der Nase und wollte zurück zu den Männern, doch Hauke hielt ihn am Ärmel fest und schüttelte warnend den Kopf. Jetzt traten die Fischer einen Schritt näher auf ihren Kapitän zu.

»Was wollt ihr, ihr faules Pack?«, schrie Jensen. In seinen Augen flackerte eine vage Angst auf. Mit einer Hand klammerte er sich an sein Schiff, die andere griff in die linke Jackentasche.

Haukes Nackenhaare richteten sich auf. Er hatte genau gesehen, wie Jensen das Geld zuvor in die rechte Seite gesteckt hatte. Was hatte er vor?

»War miese Ware«, behauptete der Kapitän jetzt. »Hab fast kein Geld bekommen. Ihr wart zu faul.« Die Männer begannen zu murren. »Mehr als zehn Mark pro Nase is nicht drin. Wem’s nicht passt, der kann ja woanders anheuern.«

»Hol di de Düvel!« Hinnerk packte Jensen am speckigen Revers seiner Jacke. Doch der schien den Angriff erwartet zu haben, denn plötzlich zog er einen Revolver hervor.

Hauke sprang auf.

»Du Hund willst mich bedrohen?«, schrie Jensen Hinnerk ins Gesicht, der ruckartig seine Hand zurückzog. »Darauf steht Zuchthaus!« Die Stimme des Besoffenen trug weit über den Hafen. »Zuchthaus!«, brüllte er noch einmal, damit die Männer auf den umliegenden Kuttern ihn hören konnten.

Die Leute drehten sich zur »Alten Möwe«, hielten in ihrer Arbeit inne und versuchten herauszufinden, was da los war. Auch die junge Frau mit dem Korb schaute herüber.

»Himmel noch mal, wo hat der das Ding her?«, rief jemand.

Alle starrten den Revolver in der Hand des Betrunkenen an.

»Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, was?«, grölte Jensen. »Den hab ich mir geholt, um mich gegen Pack wie euch verteidigen zu können. Faule Hunde seid ihr! Ihr werdet noch lernen, wo’s langgeht!« Er fuchtelte mit dem Revolver in der Luft herum. »Ich werde ein Exempel statuieren«, lallte er. Dann nahm er den Webley mit beiden Händen, zielte schwankend und kniff ein Auge zu.

Hauke erstarrte. Die Mündung der Waffe zeigte genau auf Friedrich.

Blitzschnell schubste Hauke den Jungen zur Seite und hechtete vorwärts. Ein Schuss löste sich. Der Knall raste mit ungeheurer Gewalt durch den Hafen, prallte an den Mauern der Fischereigesellschaft ab, jagte zur anderen Seite hinüber, wo die schmucken Häuser standen, und preschte als Echo zurück zum Schiff, wo die erstarrten Fischer auseinanderstoben. Hauke riss den Betrunkenen auf die Planken, als sich ein weiterer Schuss löste und in die Takelage jagte.

Mit einer schnellen Bewegung drehte Hauke Jensen den Arm auf den Rücken. Ein greller Schmerzensschrei entfuhr dem Mann, gefolgt von einem leidigen Jammern. Hauke zerrte Jensen, der sich in seinem Griff zu wehren begann, auf die Füße.

»Weg mit der Waffe!«, zischte er und drückte den Oberkörper des Kapitäns gegen die Reling. Augenblicklich polterte der Revolver zu Boden.

Alles im Hafen schien stillzustehen, jeder blickte herüber, um etwas zu erkennen. Auf dem Deich hatte die junge Frau ihren Korb fallen lassen und die Hände vor den Mund gepresst. Jetzt warf sie sich herum und lief davon.

Da hörte man das Gerumpel eines schnell näher kommenden Pferdewagens und das Schlagen von Stiefeln auf dem Kopfsteinpflaster. Polizisten mit Knüppeln in der Hand liefen neben einem Gefängniswagen herbei und rannten zum Schiff hinunter. Gerade als Hauke den Griff um Jensens Arm lockern wollte, erreichten die Polizisten den Ewer.

»Im Namen des Kaisers: Loslassen!«

Jemand ergriff Hauke und zerrte ihn zu Boden.

»Verdammt! Wo kommen die denn her?«, rief Hinnerk. Er eilte zu dem Uniformierten, der Hauke auf die Planken drückte. »Lass den Mann los, sag ich!«, brüllte er. »Der wollte nur ein Unglück verhindern!« Er versuchte, den Beamten von Hauke wegzuzerren, doch ein zweiter schlug ihm die Hand mit dem Knüppel fort.

Jetzt griff der Rest der Mannschaft ein.

Verschwitzte, nach Fisch stinkende Körper wälzten sich zusammen mit blauen Uniformen zwischen Taurollen und Netzen. Es hagelte Stockschläge. Doch je mehr Prügel die Fischer von den Polizisten bezogen, umso wütender schienen sie zu werden.

Da kam vom Kai Kampfgeschrei. Grölend rannten die Männer der anderen Schiffe herbei, um sich in das Getümmel zu werfen. Bald darauf war auf dem Ewer kaum noch Platz, um zum Schlag auszuholen. Ein heftiges Stoßen und Schubsen, ein paar Faustschläge.

Solange keiner ein Messer zieht, dachte Hauke zwischen zwei Hieben, die er einem der Hilfspolizisten verpasste, könnte die Sache vielleicht noch glimpflich ausgehen. Er war zornig, weil er sich hatte hinreißen lassen. Jensen und die anderen gingen ihn doch eigentlich nichts mehr an. Es war dumm gewesen, sich in diese Situation zu bringen. Er gab dem Mann vor sich einen besonders heftigen Hieb, sodass dieser über die Reling ins Wasser fiel.

Aus den Augenwinkeln sah Hauke, wie Kapitän Jensen auf allen vieren inmitten der Prügelnden zum Niedergang kroch und eilig unter Deck verschwand.

Kurze Zeit später war alles vorbei.

Die Polizisten verhafteten die Aufwiegler und zerrten sie den Deich hoch.

Dort stand der vergitterte Pferdewagen, auf dessen Bock ein Beamter saß. Aufgeregt schnatternd, aber dennoch genüsslich hatten Schaulustige dem Spektakel vor der Heringsfischerei zugesehen. Hauke hatte man die Hände auf den Rücken gebunden. Eine Wunde am Kopf blutete, und er humpelte leicht. Kurz suchte er unter den Umstehenden die junge Frau. Erleichtert stellte er fest, dass sie fort war.

Jemand öffnete den Verschlag des Gefangenenwagens. Hauke zögerte, als es an ihm war einzusteigen. Sofort stieß ein Sergeant ihm den Knüppel zwischen die Schulterblätter. »Zu fein für unsere Kutsche, was? Los, weiter!« Man bugsierte sie alle in den Wagen. Dann fiel die Gittertür ins Schloss, und der Karren fuhr an Richtung Polizeigefängnis, das hinter dem Rathaus lag.

***

Die steinernen Wände der Zelle waren mit einer glänzenden Schicht aus Eis überdeckt. Hauke umklammerte die Fensterstäbe. Eine der vier Glasscheiben fehlte. Mit jeder Minute, die er sich an den Eisenstangen festhielt, verloren seine Finger an Gefühl, doch er bemerkte es nicht, starrte hinaus in den grauen Himmel.

Die anderen Männer saßen so weit wie möglich vom Fenster entfernt um einen kleinen Ofen herum, den einer der Schutzleute mit nur einem Holzscheit angeheizt hatte. Bald würde auch dieses bisschen Wärme verloren sein.

Hauke zitterte, während die Wände der Zelle unaufhaltsam näher auf ihn zurückten. Er spürte sie in seinem verschwitzten Rücken, wusste, dass sie auf ihn einstürzen würden, ihn unter sich begraben, sobald er den Blick in ihre Richtung wandte.

Seit er hier eingesperrt war, mussten bereits Stunden vergangen sein. Nur mit größter Anstrengung hatte er die Angst von sich fernhalten können.

Wie ein Ertrinkender krallte er sich an die eisigen Stäbe und versuchte, langsam die kalte Winterluft einzuatmen. Sobald er die Luft, nach einem Moment erzwungener Ruhe, wieder ausstieß, bildete sich weißer Hauch vor seinem Mund. Indes suchte sein Kopf zwischen all den wirren Bildern und dem tiefen Entsetzen seiner Seele einen einzelnen Blitz der Klarheit zu finden.

Unordnung konnte nur mit Ordnung bekämpft werden, das wusste er. Darum murmelte Hauke immer wieder die Besegelung seines Schiffes vor sich hin: »Klüver, Binnenklüver, Vor-Stag, Focksegel, Vor-Untermarssegel, Vor-Obermars, Vor-Bram, Vor-Royal …« Er sah jedes einzelne Segel, ihre ausgebesserten Stellen, ihre weiße und graue Färbung, ihre zerfetzten Fäden, wenn ein Sturm sie zerrissen hatte. »Großmast: Stagsegel, Großsegel, Groß-Untermars, Obermars, Bramstag …«

»Halt endlich das Maul!«, brüllte einer der Männer. »Du machst mich ganz irre!«

Doch Hauke hörte ihn nicht. »… Groß-Royal, Groß-Sky, Groß-Spencer.« Wenn er mit den Segeln fertig war, würde er zur Takelung übergehen.

Die beruhigende Wirkung der Worte hatte er erkannt, als sie ihn damals in eine Irrenanstalt nahe London gebracht hatten, wo er auf den Ausgang seines Prozesses hatte warten müssen. Die Anklage des Crown Court hatte ihm den Untergang der »Revenge« und den Tod seiner dreiundfünfzig Männer angelastet. Das war nur rechtens gewesen, wie Hauke fand, denn er hatte das Kommando gehabt. Er, der einzig Überlebende.

Hauke löste die kalte Hand von den Gitterstäben und rieb sich die schmerzenden Augen.

Sie hatten ihm Fragen gestellt. Dutzende Fragen. Immer wieder wollten sie wissen, wo er war, als seine Männer starben, er aber nicht.

Er hatte sich an nichts erinnern können, was in jener Nacht vor Margate passiert war. Es schien ihm, als hätte jemand all seine Erinnerungen an das Ereignis fortgewischt.

»Warum segelten Sie in Richtung Norden statt in den Golf von Biskaya, wie es Ihnen befohlen war?«

Er hatte dem Gericht von der Depesche erzählt, die ihn kurz vor Auslaufen aus Portsmouth erreicht hatte. Sie war vom Privatsekretär Sir Rupert Cunninghams, einem gewissen William Fergusson, unterzeichnet worden. Darin hatte unmissverständlich gestanden, dass Kurs auf Helgoland zu nehmen sei.

Das Gericht hatte Hauke nicht geglaubt, denn natürlich war die Depesche mit dem Schiff untergegangen. Auch Rupert Cunningham konnte nicht bestätigen, dass ein derartiger Befehl jemals erteilt worden war.

»Simulant« und Schlimmeres hatten die Leute im Gerichtssaal geschrien. Er hatte es ihnen nicht verübeln können, denn fast alle toten Matrosen und Offiziere waren Briten gewesen. Hauke selbst hatte sich die größten Vorwürfe gemacht. Wenn ein solches Unglück geschah, dann hatte ein Kapitän als Letzter das Schiff zu verlassen oder aber mit ihm unterzugehen.

Bevor das Urteil erging, hatte das Gericht sicherstellen wollen, dass der Deutsche sich wieder erinnerte. Man hatte ihn vom Gefängnis in die Irrenanstalt geschickt. Dort hatten die Ärzte gemeint, man könnte den Delinquenten mit Hilfe von Sturzbädern die verlorene Erinnerung zurückbringen, sofern er nicht simulierte. Monatelang hatte Hauke in einem Meer aus Angst vor den eigenen Träumen getrieben. Nur Anfälle der Ohnmacht hatten ihn ab und an erlöst. Tage und Nächte waren zu einem zähen Brei verschwommen, und er hatte nichts dagegen tun können.

Wieder und wieder waren die Wärter des Nachts in seine Zelle gestürmt und hatten ihn herausgeholt, ihm die Kleider vom Leib gerissen und ihn in eisiges Wasser getaucht, bis der Tod nur noch einen Hauch von ihm entfernt gewesen war. In jeder einzelnen dieser Nächte war Hauke ein ums andere Mal gestorben. Doch die Wärter hatten ihre Arbeit verstanden. Immer dann, wenn er den Tod herbeigesehnt und sich nicht mehr gewehrt hatte, ließen sie von ihm ab. Sie wollten nicht, dass er sich in die Arme des Todes flüchtete.

Man hatte ihn zurück in die Zelle gebracht, wo er bitterlich fror. Dort war er allein mit seiner Angst gewesen, die ihn bis ins tiefe Mark erschütterte, sobald er die Augen schloss. Plötzlich war es ihm unmöglich gewesen zu atmen, Luft in seine Lunge zu saugen.

Irgendwann hatte Hauke erkannt, dass er die Angstanfälle durch eiserne Kontrolle der Gedanken halbwegs in den Griff bekommen konnte. »Kreuz-Bram, Kreuz-Royal, Besansegel.«

Zur Urteilsverkündung hatten sie ihn in einen schäbigen Anzug gesteckt und in den übervollen Gerichtssaal gebracht.

Es hatte nach Tabak und Schmierseife, Schweiß und Hass gerochen.

Im Namen Ihrer Majestät Königin Victoria von Großbritannien und Irland war ein mildes Urteil gegen den feigen deutschen Kapitän ergangen, dem faktisch kein Vergehen hatte zur Last gelegt werden können, weil die Zeugen fehlten. Auch konnte ihm keine Trunksucht nachgewiesen werden oder anderes tadelnswertes Verhalten. Trotz des Verlustes von Ladung, Schiff und Mannschaft stellte Reeder Cunningham seinem Kapitän einen guten Leumund aus. Dem »Preußen ohne Ehre«, wie er damals in den Zeitungen genannt worden war, hatte das Gericht das britische Kapitänspatent entzogen und ihn außer Landes verwiesen.

Vor dem Gerichtsgebäude hatten aufgebrachte Engländer seinen Tod gefordert. Doch nicht nur sie. Ein Vertreter des deutschen Kaisers, ein gewisser Graf von Lahn, besuchte Hauke kurz vor der Urteilsverkündung im Gefängnis. Seine Worte waren unmissverständlich gewesen. »Sie wissen, was die Ehre gebietet und was der Kaiser von Ihnen erwartet.« Dann legte er den Revolver auf die Pritsche und ging.

Ja, Hauke wusste, was zu tun war, doch zuvor musste er sich von einer noch älteren Schuld befreien.

KAPITEL 2

Vermischtes. Folgen zu engen Schnürens. Das Mitglied des Carl-Theaters in Wien, Fräulein Bellini, ist im Rudolphinum an den Folgen allzu starken Schnürens gestorben. Die Schauspielerin, eine bekannte Schönheit, hatte die Gewohnheit, ihrer Taille durch Schnüren nachzuhelfen. Der Druck auf die Nieren hatte eine Entzündung zur Folge und nunmehr ist die junge Künstlerin ihrem überaus schmerzvollen Leiden erlegen. Fräulein Bellini war erst 24 Jahre alt.

Original: Glückstädter Fortuna, Januar 1894

Die schrille Stimme Tante Doras drang durch die geschlossene Tür des Arbeitszimmers auf den Flur hinaus. Sophie, die vor der Tür stand und wartete, knetete nervös ihre Hände. Sie wusste, was dort drinnen vor sich ging. Soeben trug die hagere Schwägerin ihres Vaters Vorwurf um Vorwurf gegen das undankbare Kind vor. Und dieses Mal konnte Sophie sich nicht sicher sein, dass ihr Benehmen ungestraft bleiben würde.

Tante Dora hatte in ihrem Schrank eine Ausgabe von Henrik Ibsens Theaterstück »Nora oder Ein Puppenheim« entdeckt, in dem eine Ehefrau und Mutter, die nichts weiter als der Besitz ihres Mannes war, auszubrechen versuchte. Dora hatte von diesem schändlichen Werk in den guten Salons der Stadt gehört. Sie hatte kein Wort gesagt, als sie das Machwerk in Sophies Zimmer entdeckt hatte. Mit steinerner Miene und spitzen Fingern hatte sie das Beweisstück an sich genommen und den Raum verlassen.

Sophie wusste, sie hätte vorsichtiger sein müssen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie die Seiten in den Umschlag von »Backfischchens Leiden und Freuden« gewickelt oder in die neuste Ausgabe der »Gartenlaube« gelegt hätte. Diese und andere seichte Druckwerke kaufte Tante Dora ihr ständig. Bücher, in denen die werte Leserin unerbittlich auf ihre Stellung als Frau reduziert wurde. Magazine, die die jungen Dinger auf ihre natürliche Berufung als Gattin und Mutter vorbereiteten.

Dabei fand Sophie, dass Doras Lektüren allesamt vertanes Papier waren. Ausschließlich gedacht, dumme Mädchen zu dummen Frauen zu machen, sie ohne Meinung und ohne Hirn in die Welt zu entlassen, damit sie in jeder Hinsicht folgsam waren.

So aber wollte Sophie, die Tochter des Möbelfabrikanten Hermann Struwe, nicht enden. Wozu hatte sie alle verfügbaren Bücher der Antike und der zeitgenössischen Literatur verschlungen? Wozu las sie heimlich Berichte über die wissenschaftlichen Entdeckungen ihrer Zeit, verfolgte aufmerksam die politischen Bewegungen im Kaiserreich? Seit drei Jahren durften Frauen sogar in der Schweiz ein Medizinstudium absolvieren. Und hatte nicht Dorothea Erxleben bereits vor über einhundert Jahren als Medizinerin promoviert? Es war Sophie unverständlich, warum sich die Welt im Deutschen Reich weiterhin ohne die Frauen drehen sollte.

Einen Verbündeten hatte Sophie jedoch. Es war der Direktor des örtlichen Gymnasiums, Dr. Detlef Detlefsen, den die Schüler hinter seinem Rücken Detel nannten. Er selbst war ein brillanter Kopf und hatte Sophie immer wieder ermutigt, eine eigene Meinung zu haben. Sie solle sie aber möglichst nicht allzu laut kundtun, schließlich sei sie eine Frau und man würde in einer kleinen Stadt leben.

Die Welt schien Sophie Struwe schon seit Langem verrückt. Je älter sie wurde, umso unfreier fühlte sie sich. Vielleicht würde alles einfacher, wenn sie endlich verlobt wäre. Doch anders als ihre Freundinnen hatte sich für Sophie bisher kein Galan gefunden. Aus diesem Grund hatte ihr Vater Tante Dora ins Haus geholt. Sie sollte sie unter die Haube bringen. Und so musste Sophie die immer drängender werdenden Bemühungen ihrer Tante, sie zu verscherbeln, aushalten: ein schnelles Jawort gegen eine solvente Fabrik und eine störrische Tochter. Sophie schüttelte sich.

Die Standuhr tickte.

Hinter der Tür fielen Worte wie »liederlich« und »unfolgsam«, »eigensinnig« und »Pflicht«.

Deutlich war Doras Stimme zu hören, die ihres Vaters hingegen war nur ein Gemurmel. Sophie versagte sich den Wunsch, ihr Ohr an die Tür zu halten, um seine Antworten zu hören. Würde Tante Dora ihm sagen, dass Sophie sich geweigert hatte, ein Mieder zu tragen?

Es gab gute Gründe, dies zu tun. Erst letzte Woche war eine ihrer Freundinnen ins Hospital gekommen. Beim Binden des Mieders war eine Rippe gebrochen und hatte die Lunge verletzt. Alles eingeschnürt, das konnte nicht gut sein, davon war Sophie überzeugt. Das aber schien niemanden zu interessieren.

Sophies Hände wurden feucht, und sie begann, im Halbdunkeln den getäfelten Flur auf und ab zu wandern.

Wohl eine gute Viertelstunde später wurde die Tür zum Arbeitszimmer aufgerissen, und Tante Dora rauschte heraus. Sofort erkannte Sophie, dass ihre Sterne nicht gut standen. Ein zufriedenes Lächeln lag auf Tante Doras faltigem Gesicht.

Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend trat Sophie in das Zimmer ihres Vaters.

Das Arbeitszimmer Hermann Struwes war weniger düster als der Flur. Moderne Gaslampen an den Wänden warfen warmes Licht auf Möbel und Seidentapeten. Auf dem mächtigen Schreibtisch im angedeuteten Barockstil stand eine alte Petroleumlampe aus den ersten Tagen der Möbelfabrik Struwe. Sophies Vater legte Wert darauf, einen Tisch zu besitzen, der nicht kleiner war als der des Grafen von Brockdorff-Ahlefeldt. Und so dominierte das Möbelstück den Raum und herrschte über ihn. Man müsse als Mann wissen, wo man stehe, sagte Hermann Struwe stets. Ihm war es völlig egal, dass das schwerlastige Möbel für sein Arbeitszimmer viel zu groß war.

Überhaupt bestand die Einrichtung des ganzen Hauses aus einem Konglomerat nachgemachter Einrichtungsstücke aus verschiedenen Adelshäusern und Epochen. Diese weitverbreitete Mode, die Sophies Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt hatte, führte Dora ganz im Sinne ihrer verstorbenen Schwester fort. Und so füllte sich die Wohnstatt zusehends, sodass Dora in letzter Zeit immer wieder anbrachte, man müsse über eine neue Villa am Stadtrand nachdenken. Sophie indes liebte ihr Elternhaus in der Königstraße. Und sollte sie eines Tages das Haus erben, würde sie es von Grund auf neu einrichten.

Sophie trat vor den Schreibtisch ihres Vaters und zwang sich, auf den Teppich zu schauen, den Mund zu halten und möglichst bescheiden zu wirken. Mit gefalteten Händen wartete sie, dass der Vater das Wort an sie richten würde.

Doch er schwieg. Vor ihm lag ein Journal mit schwarzem Einband. Konzentriert schrieb er Zeile um Zeile hinein, machte auf einem Extrazettel eine kurze Rechnung auf und notierte einige Namen.

Dann endlich schaute er auf. »Nun, mein Kind, was hast du mir zu sagen?« Streng sah er ihr in die Augen.

»Ich bin zu jung zum Heiraten, Papa!«, wollte Sophie schreien und von ihrer Freundin und dem Mieder erzählen. Auch die Besuche bei Apotheker Behrmanns Frau wollte sie erwähnen. Immer starrte dessen Sohn Karl Sophie an, als sei sie ein Stück Torte, in das er gleich hineinbeißen wollte. Tante Doras Versuche, sie unter die Haube zu bringen, waren unwürdig.

Wie immer schien es, als könne Hermann Struwe ihre Gedanken lesen.

»Tante Dora versucht, so gut es geht, deine Mutter zu vertreten. Dazu gehört es, dass sie deine Stellung in der Gesellschaft festigt. Insbesondere nach dem Fiasko in London.«

Betreten schwieg Sophie. Sie hatte sechs wunderbare Monate in der englischen Hauptstadt verbracht. Museen, Theaterbesuche, Vernissagen und Bälle hatten ihr junges Leben versüßt. Doch dann war es zu einem kleinen Tête-à-Tête gekommen, das nicht unbemerkt geblieben war. James wäre eine prächtige Partie gewesen, wenn das Schicksal es anders mit ihnen gemeint hätte. So aber hatte man Sophie vorzeitig und in Unehren nach Hause zurückgeschickt. Ihr Vater hatte sich drei Monate geweigert, ob dieser Schande mit ihr zu sprechen.

Hermann Struwe klappte das Heft vor sich zu. Dann erhob er sich. »Es ist unmöglich, einen Mann für dich zu finden, Kind, wenn du frei plappernd wie ein Fischweib herumläufst und Bücher liest, die deinen Kopf nur verwirren. Wo hast du bloß diese renitente Art her?«

Sophie spürte, wie sich ihr Hals zuschnürte.

Ihr Vater holte tief Luft. »Es gibt Dinge, die muss eine junge Frau tun.« Unbestimmt wedelte er mit der Hand in Richtung Sophies Körper, und sie wusste, jetzt sprach er von dem Mieder. »So ein Ding zu tragen gehört dazu. Es befördert eine elegante Figur und zeigt, wie selbstbeherrscht eine Frau sein kann. Es macht den Unterschied zwischen Kind und Frau aus.« Er versuchte ein Lächeln. »Kindchen, ich kenne mich mit so etwas nicht aus. Ich bin nur dein Vater. Mütter sind besser geeignet, ihren Mädchen beizubringen …«

»Sie ist nicht meine Mutter!«, fauchte Sophie und bereute es sofort.

Das Gesicht ihres Vaters verdunkelte sich. »Du weißt, dass ich mir von deinem Aufenthalt bei Worthing & Sons mehr versprochen hatte.« Sichtlich verärgert nahm er wieder Platz. »Alle deine Freundinnen sind in der Zwischenzeit wenn nicht verheiratet, so doch wenigstens verlobt. Du hingegen hast nicht einmal die Aussicht auf einen geeigneten Anwärter. Es wird für Dora immer schwieriger, einen …« Er stockte.

»… Abnehmer zu finden?«, fragte Sophie bissig.

Ihr Vater fuhr hoch. »Nein, einen Mann, der Manns genug ist, sich auf eine Ehe mit dir einzulassen. Ich werde deine Mitgift verdoppeln müssen, eine gleichrangige Partnerschaft in unserer Fabrik anbieten und noch einiges mehr.« Er tippte auf das Buch. »Aber all das ist wenig erfolgversprechend, wenn meine hochfeine Tochter die Kandidaten mit ihren modernen Reden verschreckt und die Herren verjagt, weil sie ihr nicht gut genug sind.« Seine Stimme hob sich bei jedem Wort, grollte wie Donner.

»Nun, wenn diese Männer sich so schnell verjagen lassen, fehlt ihnen vieles, was dein Nachfolger in der Firma haben sollte«, versuchte Sophie ihren Vater zu versöhnen.

Doch der drohte ihr mit ausgestreckter Hand. »Du wirst drei Tage nicht das Haus verlassen, Sophie-Louise! Ich wünsche, dass du dich bei Dora entschuldigst. Ich wünsche des Weiteren nicht, dass mir irgendwelche Klagen über dein Benehmen zu Ohren kommen.« Er ließ sich zurück auf den Stuhl sinken und griff zum Füller. »Und wenn Dora es für opportun hält, dich in den Familien der Gegend vorzustellen, wo heiratsfähige junge Männer …«, er überlegte, »vorrätig sind, dann wirst du dort hingehen und unsere Familie aufs Beste repräsentieren! Du bist eine Struwe, denke daran.«

Damit schien er genug von diesem Thema zu haben. Er schlug das Journal wieder auf und begann mit neuen Eintragungen.

Sophie war entlassen. Also machte sie einen Knicks und wünschte murmelnd eine gute Nacht. Bevor sie jedoch hinausging, richtete ihr Vater nochmals das Wort an sie.

»Vergiss niemals, Sophie: Die Möbelfabrik Struwe ist ein florierendes Unternehmen. Nur wenige können es mit uns aufnehmen. Der Name Struwe gehört in dieser Stadt zur guten Gesellschaft. Wir sind Teil der Zukunft von Glückstadt. Meine Verpflichtung als Vorstand für die neue Aktiengesellschaft festigt unsere Position weiter und bringt den Glückstädtern Einkommen und Wohlstand. Schon bald wird unsere Stadt es mit Hamburg oder Altona aufnehmen können. Der Reichtum wird zurück nach Glückstadt kommen, und wir Struwes werden dabei ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Die neue Heringsfischerei ist nur der Anfang, glaube mir. Großes liegt vor uns, und deine Kinder werden dieses Erbe fortführen und mehren müssen.« Jetzt lächelte er. »Kürzlich ist mir ein Sitz im Stadtrat angediehen worden, und ich gedenke, diese Ehre anzunehmen.«

»Das ist wunderbar, Vater!« Sophie wollte zu ihm eilen, um ihn zu umarmen. Doch schon war das Lächeln wieder verschwunden, und ihr Vater blickte erneut ernst drein.

»Wegen deines frechen Mundwerks aber, so fürchte ich, finden, trotz bester Reputation der Familie, nur noch wenige junge Männer den Weg zu uns. Du solltest somit Dora für ihre unendlichen Bemühungen dankbar sein.« Er beugte sich wieder über sein Journal. »Dora und ich werden übrigens im Frühling heiraten«, sagte er, ohne seiner Tochter in die Augen zu schauen.

Heiraten? Sophie wollte etwas erwidern, aber sie konnte es nicht. Sie war sprachlos.

»Du kannst jetzt gehen.«

Fassungslos trat Sophie auf den Flur. Dort stand Tante Dora. Der Triumph in ihren Augen schmerzte Sophie mehr, als sie ertragen konnte. Diese Person sollte ihre neue Mutter werden?

Sie straffte ihren Körper und hoffte, eine würdevolle Gestalt abzugeben, als sie mit erhobenem Haupt an ihr vorbeiging und gemessenen Schrittes die Treppe zu ihrem Zimmer erklomm.

Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, warf Sophie sich auf ihr Bett und weinte. Seit dem Tod ihrer Mutter war sie sich niemals wieder so hilflos vorgekommen.

KAPITEL 3

Nicht nur aus Sparsamkeit! Sondern um dem Kaffee einen besseren Geschmack und eine schöne braune Farbe zu geben, vor Allem aber aus Rücksicht auf unsere Gesundheit, nimmt jetzt fast jede tüchtige Hausfrau zu 2/3 guten Kaffee 1/3 Deutschen Natron-Kaffee von Thilo & v. Döhren. Dieser Zusatz wirkt wohlthätig gegen Herzklopfen, Unterleibsbeschwerden, Blutstauung und Kopfschmerz.

Original: Glückstädter Fortuna, Januar 1894

Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg in den lang gezogenen Raum hinein, vorbei an schweren samtenen Vorhängen, die von noch schwereren Kordeln gehalten wurden. Die hohe Standuhr hinter ihrem Gatten verriet Mathilde Gräfin von Lahn, dass es keine acht Uhr war. Sie griff zur Butter und begann, eine Scheibe Weißbrot zu schmieren. Der Mops auf ihrem Schoß reckte sich ausgiebig, drehte sich einmal um die eigene Achse und legte sich wieder hin.

Die Gräfin blickte zu ihrem Mann hinüber, der wie immer hinter einer Zeitung Zuflucht gefunden hatte.

Die Uhr tickte. In vier Minuten würde sie acht Mal schlagen.