Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

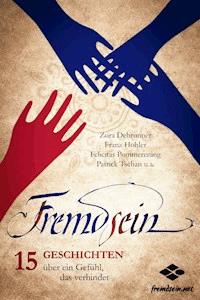

Wer in ein anderes Land geht, fühlt sich oft fremd - anders als die anderen. Aber auch daheim bleiben schützt vor diesem Gefühl nicht. Es lauert im falschen Job, geht mit seltsamen Freunden ein und aus, tarnt sich als Krankheit oder Vorurteil. Fremdsein fühlt sich nach Isolation an - aber im Grunde ist es ein Gefühl, das verbindet, weil wir es alle kennen. Diese Anthologie versammelt Geschichten über das Fremdsein diverser Autorinnen und Autoren - unter anderem Franz Hohler und Felicitas Pommerening. Alle Einnahmen kommen internationalen Hilfsprojekten für Flüchtlingskinder zu Gute.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 92

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Franz Hohler, Felicitas Pommerening, Nessa Altura

Fremdsein

15 Geschichten über ein Gefühl, das verbindet

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort der Herausgeberin

Gehen – von Franz Hohler

Granit und Amygdala – von Nessa Altura

Modus Nah – von Felicitas Pommerening

Zu – von Pascal Reber

Kosovo ja – von Franz Hohler

Keller isst Kuchen – von Patrick Tschan

Idrissou – von Frank Schliedermann

Unangenehmlichkeiten – von Pascal Reber

Kein Platz – von Bianca Fritz

Flucht ins Schweigen – von Zora Debrunner

Abstoßungsreaktion – von Nicolas Hunkeler

Ein weiterer Weg – von Pascal Reber

Fast von hier – von Kathrin Schwarz

Nur für Tote am Samstag – von Peter Ch. Müller

Der Fremde – von Johann Maierhofer

Die Autorinnen und Autoren:

Weitere Mitwirkende

Impressum neobooks

Vorwort der Herausgeberin

15 Geschichten über ein Gefühl, das verbindet

Nessa Altura

Zora Debrunner

Bianca Fritz

Franz Hohler

Nicolas Hunkeler

Johann Maierhofer

Peter Ch. Müller

Felicitas Pommerening

Pascal Reber

Frank Schliedermann

Kathrin Schwarz

Patrick Tschan

Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Buch sind Geschichten deutschsprachiger Autorinnen und Autoren versammelt zu einem Thema, das viele Menschen besonders in diesen Tagen betrifft und betroffen macht. Egal ob es um Menschen auf der Flucht geht, oder um Menschen, die sich in ihrer Heimat befinden. Es geht es um die große und kleinere Not des Fremdseins.

Was Sie hier in der Hand halten, ist die freiwillige Arbeit von Menschen, die etwas tun wollen: Autorinnen und Autoren, Lektorinnen und Lektoren, Korrektorinnen und Korrektoren, Cover- und Logodesigner und -designerinnen, Marketing- und Vertriebsleute. Sie alle haben Herzblut und viele unbezahlte Arbeitsstunden investiert. Und auch Sie haben dieses Buch vielleicht gekauft, weil Sie einen Beitrag leisten möchten.

Die Einnahmen für dieses Buch gehen komplett und zu gleichen Teilen an Projekte der Hilfswerke terre des hommes schweiz und World Vision Schweiz. Diese unterstützen Kinder auf der Flucht in den Nachbarländern Syriens und auf der Balkanroute. Dank Ihrer Spende durch den Kauf dieses Buchs werden die Kinder nicht nur mit Lebensnotwendigem versorgt, sondern erhalten Rückzugsräume, sogenannte Schutzzonen, in denen sie spielen und malen können.

Ich hoffe, Sie werden mit diesen sehr unterschiedlichen Geschichten viel Freude haben. Sie sind traurig und witzig. Sie stammen aus der Feder bekannter Schreiberinnen und Schreiber und von Debütautoren und -autorinnen. Sie sind wenige Zeilen oder viele Seiten lang. All die Geschichten verbindet, dass sie vom Gefühl des Fremdseins handeln. Natürlich wird dabei über die Flucht geschrieben – aber eben nicht nur. Denn das Gefühl ist ein universales.

Wir entfremden uns in Beziehungen und Familien voneinander. Wir fallen aus der Gesellschaft, weil wir einen Hirnschlag hatten oder das Asperger-Syndrom uns speziell macht. Wir fühlen uns fremd, wenn sich das Umfeld verändert. Aber wir können uns auch fremd fühlen, wenn wir es selbst sind, die sich verändern – und dann nicht mehr in das Gewohnte hineinpassen.

Natürlich lassen sich die Geschichten von mitteleuropäischen Autorinnen und Autoren über das alltägliche Fremdsein nicht mit denen von Menschen vergleichen, die hierher flüchten und Schutz suchen. Aber wir können unser gegenseitiges Mitgefühl stärken, wenn wir uns mit unserem eigenen Fremdsein beschäftigen. Wenn wir uns daran erinnern, wie trügerisch das Gefühl von Sicherheit ist. Denn das trifft auf alle zu.

Ich wünsche mir und Ihnen, dass diese Geschichten Ihnen zeigen, was uns alle verbindet. Für den Kauf des Buches und den Beitrag, den Sie damit geleistet haben, möchte ich Ihnen danken.

Herzlich, Ihre Bianca Fritz

Gehen – von Franz Hohler

enn wir unsere Füße für längere Strecken brauchen, dann ist es meistens zum Vergnügen. Gehen ist die menschlichste aller Fortbewegungsarten. Wir suchen die Wanderwege, die Höhenwege, die Bergwege, wir suchen die gelben Wegweiser, die blauen Seen, die grünen Wälder. Die paar hundert Meter bis zum Bahnhof, welche die Wanderung abschließen, meist asphaltiert, kommen uns unglaublich lang vor. Auf den Schulreisen wird dort zum Trost oft noch gesungen. Aber nie kämen wir auf die Idee, auf einer Autobahn zu wandern.

Und nun sehen wir Bilder von Menschen, die in großen Gruppen auf der Autobahn gehen, um zu ihrem Ziel zu gelangen, und ihr Ziel heißt: weg, weg von dort, wo wir herkommen, weg aus dem Elend. Beklemmung ergreift uns beim Anblick dieser Menschen, Beklemmung und Verstörung und die Hoffnung, sie gehen nicht einem anderen Elend entgegen.

Granit und Amygdala – von Nessa Altura

r feiert gern. Feiert viel. Trinkt Bier, spielt Fußball. Er ist zwanzig und hat schon zwanzig Freundinnen gehabt, Minimum, wie er sagen würde. Er lacht laut. Er spricht wenig, aber wenn er getrunken hat, wird er aggressiv. Er kratzt sich im Schritt, sitzt breitbeinig auf Sofas. Oder auf dem Stuhl, den dreht er dann texasmäßig herum, damit er die Arme um die Lehne schlingen kann, als sei sie eine Tussi, die sich ihm entwinden will. Er isst gern Fish 'n' Chips mit offenem Mund, schmatzt. Er wiegt 120 Kilo, und wenn er geht, scheuern seine Oberschenkel mit einem widerlichen Laut gegeneinander. Er kennt eine begrenzte Anzahl von Witzen, die seine Freunde schon oft gehört haben, aber mögen. Oder zumindest so tun. Oder zu hacke sind, um zu protestieren.

Er ist nicht böse, aber man möchte ihm nicht begegnen, wenn es dunkel ist und man selbst allein oder er nicht mehr nüchtern.

Die Häuser sind aus grauem Stein, der Wind fetzt zu jeder Jahreszeit, das Gras ist grün, auch zu jeder Jahreszeit, die Luft riecht nach verbrannter fettiger Kohle oder nach Torf, hier draußen sind Kamine noch nicht verboten. Wales, da wo Männer früher ihr Geld in den Minen verdient haben und heute oft von der Stütze leben. William in Wales, weit weg vom Wunderbaren der Welt.

Aber genau hier geschieht etwas, das auf dieser Welt einmalig ist.

Ein früher Feierabend, es ist heiß, man war im Pub, schlendert anschließend herum. Jemand schlägt „Rollerfässchen“ vor, ein Spiel, ein Spaß. William rollt seine 120 Kilo übermütig den Hang hinunter, grölend, sein Kopf trifft auf einen kleinen runden Granitstein, der wie ein Fußball aus dem Gras ragt. Er fühlt nichts, keinen Schmerz, keinen Knacks, rollt weiter, bleibt liegen. Ihm ist schwindelig. Seine Freunde helfen ihm auf, bringen ihn nach Hause. Dort schläft er vier Tage am Stück. „Ein saftiger Rausch“, denken seine Eltern, wenn sie überhaupt etwas denken. Dann steht er auf, stolpert in die Stube, aber auf einmal stören ihn da Dinge, die ihm zuvor nicht aufgefallen sind.

Wie breitbeinig sein Vater im Salz-und-Pfeffer-Sonntagstweed zur Kirche geht. Wie schwer seine Schuhe klacken. Wie laut sein Bruder rülpst. Wie hässlich die fallenden Fischstückchen das Resopal sprenkeln, wenn man beim Essen spricht. Wie schrill die Frauen im Pub sind, wenn sie zu viel geladen haben. Wie schrecklich die Küsterin riecht. Und seine Mutter auch. Wie speckig die Möbel, wie abgenutzt die Sanitärinstallationen, wie ramponiert alle Häuser in seiner Straße sind.

Er bekommt Taubheitsgefühle in Armen und Beinen, die ihm Angst machen. Er geht zum Arzt, der tippt auf eine Infektion. Er bekommt Medikamente, aber die Sache geht nicht weg. Er fühlt sich schlecht. Seine Fremdheit in seiner eigenen Welt nimmt zu, er kann sich sich selbst – und anderen – nicht mehr erklären.

Tests. Weitere Tests. Er habe einen Schlaganfall gehabt, sagen die schließlich im Krankenhaus. Einen Schlaganfall, ausgelöst durch den Kontakt zwischen Kopf und Granit. Es ereigne sich da ein Schock. Es entstünde ein Sauerstoffmangel an einer Stelle in seinem Gehirn, deren Funktion sofort eine andere Stelle übernehme, sagen die Ärzte. Ein Areal sterbe ab, ein anderes beginne sich zu entwickeln. Amygdala nennen sie dieses Areal. Es bildeten sich darin neue Synapsen. Die Aufgabe der Amygdala sei es, Ereignisse mit Emotionen zu verknüpfen und diese zu speichern. Er sei jung, gottseidank. Er solle intensiv Physiotherapie machen; er könne froh sein, sagen die Ärzte, wenn er wieder so wird wie zuvor.

Aber das wird William nicht. Ihm ist sein Militärhaarschnitt peinlich, seine groben Manchesterhosen, sein fetter Bierbauch, sein undefiniertes Kinn. Er weiß nicht, wieso er die Abende mit seinen Freunden nicht mehr aushält, die nassen Küsse der kessen Bräute, die alkoholgeschwängerte Luft am Tresen. Die Fußballbegeisterung. Wie sie spucken, wenn sie nach draußen gehen, ins Gras – wie nur Fußballer spucken dürfen.

Er geht zu dem Stein am unteren Ende des Abhangs und fragt den Granit, was geschehen ist. Der antwortet nicht, aber William sieht den blauen Himmel, die dahinziehenden Wolken. Er entdeckt die vielen verschiedenen Grüntöne seiner Heimat und fragt sich, wieso ihm dieses ganz besondere Licht zuvor nicht aufgefallen ist.

Er denkt über den Ort Amygdala in seinem Kopf nach und findet das Wort schön. Es könnte der Name einer Frau sein, denkt er, und das macht ihn plötzlich traurig.

Irgendwann, es ist schon Herbst, geht ein Mann oben am Hang vorbei, ein Wanderer vielleicht oder ein Vogelbeobachter. William beobachtet den Vogelbeobachter. Beobachtet seinen Gang, seine Schultern und als er näherkommt, seine Hände. Der Mann hat ein kreisrundes Brillengestell auf der Nase und einen furchtsamen Blick; er ist noch nicht alt. Da entsteht in William ein sonderbares Gefühl – er möchte den Fremden beschützen. Er möchte aufstehen von seinem Stein und dem unbekannten Mann sagen, dass er, William, nicht so ist wie diese hier, diese Menschen im Dorf, diese Männer und Frauen in Kirche und Pub.

Wenn er nicht so ist wie diese hier, nicht so ist, wie er war – wie ist er dann? Sein Vater sieht ihn manchmal lange und nachdenklich an. Aber er sagt nichts; in diesen abgelegenen Orten in Wales spricht man nur wenig. Und nur, wenn es nötig ist. Der Vater weiß nicht, was nötig wäre. Aber einmal legt er William beide Hände auf die Schultern und lässt sie lange daliegen. Wie Bärenpranken liegen sie da, warm und schwer.

Seine Hände, seine Nase, seine Augen und sein Spiegelbild begreifen früher als sein Kopf, was los ist: Er schneidet sich ein Pony, er zupft sich die Brauen, er feilt sich die Nägel, er kauft sich Deo und körperbetonte Shirts, enge Hosen, feine Schuhe. Er hat abgenommen. Seine Mutter verspottet ihn, sein Bruder schämt sich für ihn.

Er ist das, was er selbst früher eine Schwuchtel genannt hätte.

Kann das sein? Fragt er sich, fragen sich alle.

Ja, sagen die Ärzte. Im Areal Amygdala ist so etwas möglich. Und sie erzählen von Fällen, in denen einer nach einem Schlaganfall plötzlich Mandarin sprach. Und ein anderer, der nicht rechnen konnte, plötzlich ein Mathegenie war. Und von einem Maurer aus Liverpool wissen sie, der nie einen Pinsel in der Hand gehabt hatte und auf einmal ein begnadeter Künstler war. Den Künstler trifft William, Liverpool ist nicht weit. Sie verstehen sich auf Anhieb. Sie brauchen sich ja nicht viel zu erklären. Sie staunen gemeinsam. Und lächeln scheu. Dann lachen sie. Zusammen. Es ist fast wie früher mit den Kumpels, denkt William. Und doch ganz anders.