7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

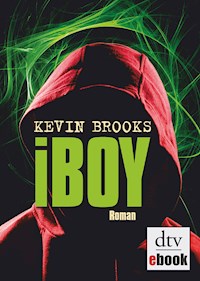

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Der vernetzte Superheld Was tust du, wenn du alle Macht der Welt hast? Wenn du alles weißt und alles kannst? Versuchst du, die Welt vor dem Bösen zu bewahren? Oder willst du einfach nur die retten, die du liebst? Eben war Tom noch ein ganz normaler Junge. Jetzt ist er iBoy – ein Superheld, allwissend und unbesiegbar. Ein iPhone hat seinen Schädel zertrümmert und ist mit seinem Gehirn eine Verbindung eingegangen, die es Tom erlaubt, jede Sekunde online zu sein und sich in alle Datenbanken der Welt zu hacken. Mit seiner iHaut als Schutzpanzer und den Elektroschocks, die er austeilt, ist er den Typen gewachsen, die sein Viertel terrorisieren und Lucy überfallen haben, in die er verliebt ist. Für Tom zählt nur eins: Er will den Überfall auf Lucy rächen und sie beschützen – mit allen Mitteln. Aber sein Rachefeldzug bringt Lucy in tödliche Gefahr. Um sie zu retten, braucht es mehr als seine iBoy-Kräfte … - Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2012 - Auf der Liste ›Die besten 7 Bücher für junge Leser‹, Oktober 2011

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Kevin Brooks

iBoy

Roman

Aus dem Englischen vonUwe-Michael Gutzschhahn

Deutscher Taschenbuch Verlag

Ungekürzte Ausgabe

2013 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München

© für die deutschsprachige Ausgabe:

2011 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,

KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

eBook ISBN 978-3-423-41882-9 (epub)

ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-71538-6

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website

www.dtv.de/ebooks

Für Dave und Steve,meine wunderbaren und geliebten Brüder

Für ihre unschätzbare Hilfe und

ihren technischen Rat möchte ich

Dave Brooks, Helen Fernandes, Nitin Patel und Sanj Bassi

meine besondere Anerkennung aussprechen.

ithank you.

1

Die Formel zur Berechnung der Fallgeschwindigkeit eines Gegenstands aus einer vorgegebenen Höhe lautet: v = √(2 g h), dabei ist v = Geschwindigkeit, g = Fallbeschleunigung (9,81 m/s²) und h = Höhe.

Das Handy, das meinen Schädel zertrümmerte, war ein 32GB iPhone 3GS. Es wog 135 g, besaß die Maße 115,5 x 62,1 x 12,3 mm und hatte im Moment des Aufpralls eine Geschwindigkeit von circa 124 km/h. Natürlich wusste ich das alles zu dem Zeitpunkt nicht; das Einzige, was ich schemenhaft wahrnahm, war ein kleiner schwarzer Gegenstand, der mir aus dem nachmittäglichen Himmel entgegenschoss, und dann …

KRACH!

Ein sekundenhaftes Aufblitzen von extremem Schmerz.

Und danach nichts mehr.

Zwanzig Minuten zuvor war alles absolut normal gewesen. Es war Freitag, der 5. März, und auf den Straßen lagen noch die matschigen Schneereste der letzten Woche. Ich hatte die Schule zur üblichen Zeit verlassen, kurz nach halb vier, und mich mit dem gleichen Gefühl auf den Heimweg gemacht wie sonst auch. Ganz okay, aber nicht super. Allein, aber nicht einsam. Ein bisschen down, aber ohne besondere Sorgen. Ich war einfach ich selbst, durch und durch normal. Tom Harvey, ein sechzehnjähriger Junge aus Südlondon. Ohne große Probleme, ohne Geheimnisse, ohne Angstzustände, ohne Laster, ohne Albträume, ohne besondere Fähigkeiten … Es gab über mich nichts zu erzählen. Ich war einfach ein Junge, sonst nichts. Natürlich hatte ich Hoffnungen und Träume, so wie jeder sie hat. Mehr waren sie nicht – bloß Hoffnungen und Träume.

Und eine dieser Hoffnungen, einer dieser Träume hatte mit dem Mädchen zu tun, an das ich dachte, während ich die High Street entlang und über die Crow Lane auf die vertraute graue Siedlung zuging, wo ich wohne. Offiziell heißt sie Crow-Lane-Siedlung, aber jeder hier nennt sie die Crow Town.

Das Mädchen war Lucy Walker.

Ich kannte Lucy seit Jahren, von Kindheit an, damals wohnten wir Tür an Tür. Ihre Mum hatte bei meiner Oma gebabysittet, genauso wie meine Oma bei ihr, und später, als wir etwas älter waren, hatten Lucy und ich viel zusammen gespielt – mal in der einen, mal in der anderen Wohnung, in den Aufzügen, auf den Schaukeln und dem, was sonst noch so auf dem Kinderspielplatz der Siedlung herumstand. Inzwischen wohnte Lucy nicht mehr nebenan, aber noch immer im selben Hochhausblock (Compton House), bloß ein paar Stockwerke höher, und ich kannte sie immer noch ziemlich gut. Manchmal traf ich sie in der Schule, ab und zu gingen wir zusammen nach Hause oder ich besuchte sie in ihrer Wohnung und wir waren ein paar Stunden zusammen, manchmal kam sie auch zu mir …

Aber wir spielten nicht mehr auf den Schaukeln.

Und das vermisste ich irgendwie.

Ich vermisste vieles, was Lucy betraf.

Deshalb fand ich es irgendwie schön, dass sie an diesem Tag auf dem Schulhof zu mir gekommen war und gefragt hatte, ob ich nach der Schule bei ihr vorbeikäme.

»Ich muss was mit dir besprechen«, sagte sie.

»Okay«, antwortete ich. »Kein Problem … um wie viel Uhr?«

»So gegen vier?«

»Gut.«

»Danke, Tom.«

Und seitdem hatte ich die ganze Zeit an sie gedacht.

Während ich den Weg zwischen der Crow Lane und dem Compton House abkürzte und quer über die Grünfläche lief, fragte ich mich, worüber sie wohl mit mir reden wollte. Ich hoffte natürlich, es hätte etwas mit mir und ihr zu tun, aber eigentlich wusste ich schon, dass es wohl um etwas anderes ging. Bestimmt hatte es wieder mit ihrem bescheuerten Bruder zu tun. Ben war sechzehn, ein Jahr älter als Lucy (aber ungefähr fünf Jahre bescheuerter), und in letzter Zeit lief er immer mehr aus der Spur – schwänzte die Schule, hing mit den falschen Leuten rum und tat so, als wäre er jemand, der er nicht war. So richtig hatte ich ihn nie gemocht, aber im Grunde war Ben kein unangenehmer Kerl, nur ein kleiner Idiot und leicht zu beeinflussen, was ja an sich nichts Schlimmes ist … aber die Crow Town ist nun mal ein Ort, der leicht zu beeinflussende Idioten ausnutzt. Die Crow Town verschlingt solche Leute, spuckt sie wieder aus und verwandelt sie in nichts. Und während ich durch das Tor im Geländer um den Vorplatz vom Compton House ging, überlegte ich, dass Lucy sicher über ihn reden wollte. Sie würde bestimmt wissen wollen, ob ich eine Ahnung hätte, was Ben so trieb. Ob ich etwas gehört hätte. Ob ich etwas tun könnte. Ob ich mal mit ihm reden und ihn zur Vernunft bringen könnte. Und natürlich würde ich sagen: Klar, ich red mit ihm. Ich schau, was ich tun kann. Obwohl ich genau wusste, dass es nichts nützen würde. Doch allein die Hoffnung, dass Lucy sich freute …

Ich schaute auf meine Uhr.

Es war zehn vor vier.

(Ich hatte noch fünfunddreißig Sekunden Normalität vor mir.)

Ich erinnere mich, wie ich beim Überqueren des Platzes dachte, dass es trotz Schneematsch und eisiger Kälte ein echt schöner Tag war – knackig frisch, strahlend hell und die Vögel sangen in einem sonnigen Frühlingshimmel. Der Gesang der Vögel ging allerdings fast unter in dem üblichen Irrsinns-Soundtrack der Siedlung – fernen Rufen, aufheulenden Motoren, bellenden Hunden, Musik, die aus einem Dutzend Hochhausfenstern dröhnte –, und obwohl die Sonne steil von oben herabstrahlte und der Himmel blauer als blau war, blieb der Platz um das Compton House schattig und düster wie immer.

Trotzdem war es ein ziemlich schöner Tag.

Ich blieb einen Augenblick stehen, schaute noch mal auf meine Uhr und überlegte, ob ich zu früh dran war. Vier Uhr, hatte Lucy gesagt. Und es war immer noch nur ein bisschen später als zehn vor. Aber schließlich hatte sie ja nicht Punkt vier gesagt, sondern so gegen vier.

Ich guckte wieder auf die Uhr.

Es war neuneinhalb Minuten vor vier.

Und das war doch so gegen vier, oder?

(Ich hatte noch fünf Sekunden vor mir.)

Ich holte tief Luft.

(Vier Sekunden …)

Sagte mir: Sei nicht albern …

(Drei …)

Und wollte gerade weitergehen, als ich einen fernen Ruf von oben hörte.

»Hey, HARVEY!«

(Zwei …)

Es war eine männliche Stimme, sie kam von sehr weit oben, irgendwo in Dachnähe des Hochhauses, und für einen Moment glaubte ich, es wäre Ben. Es gab keinen Grund, wieso es ausgerechnet Ben sein sollte, wahrscheinlich kam ich nur auf die Idee, weil ich gerade an ihn gedacht hatte, außerdem wohnte er im dreißigsten Stock und war männlich …

Ich schaute hoch.

(Eine …)

Und in diesem Moment sah ich ihn – diesen kleinen schwarzen Gegenstand, der durch den strahlend blauen Himmel auf mich zugeschossen kam, und dann …

KRACH!

Ein sekundenhaftes Aufblitzen von extremem Schmerz.

Und dann nichts mehr.

(Null.)

Das Ende der Normalität.

10

Das Dualsystem, auch Zweiersystem oder Binärsystem genannt, ist ein System, das zur Darstellung von Zahlen nur zwei verschiedene Ziffern verwendet: 0 und 1. Zahlen werden in Zweierpotenzen und nicht wie im Dezimalsystem in Zehnerpotenzen ausgedrückt. In der binären Darstellung wird die 2 als 10 geschrieben, die 3 als 11, die 4 als 100, die 5 als 101 usw. Computer arbeiten mit dem binären System, wobei die zwei Ziffern zwei Schaltpositionen entsprechen: an oder aus, ja oder nein. Auf dem Prinzip an/aus oder ja/nein beruht alles Weitere.

Das Nächste, was ich mitbekam (zumindest, was ich bewusst mitbekam), war, dass ich die Augen aufschlug und die staubige Abdeckung einer Neonröhre an einer unbekannten Zimmerdecke anstarrte. Mein Kopf tat höllisch weh, meine Kehle war staubtrocken und ich hatte das Gefühl, nicht ganz da zu sein – so ähnlich, wie wenn man nach einem sehr langen Schlaf endlich wieder aufwacht. Aber ich fühlte mich nicht müde. Ich war nicht schläfrig und auch nicht beduselt. Ehrlich gesagt, fühlte ich mich abgesehen von diesem Nicht-ganz-da-Sein absolut hellwach.

Eine Weile rührte ich mich nicht, machte auch kein Geräusch, sondern lag nur völlig regungslos da, starrte zu der Neonleuchte an der Decke und nahm unsinnigerweise alle Details wahr – am einen Ende hatte die Abdeckung einen Riss, der Kunststoff war alt und verblichen, zwei tote Fliegen lagen im Staub auf dem Rücken …

Dann schloss ich die Augen und horchte nur.

Ich hörte ein leises Piepsen in der Nähe, etwas, das ein schwirrendes Geräusch machte, ein sanftes Pochen. Ich hörte das Gemurmel flüsternder Stimmen, ein schwaches Witschen gedämmter Türen, das Klingeln leise gestellter Telefone, das dumpfe Klacken von Krankenliegen …

Ich ließ die Geräusche an mir abgleiten und richtete meine Aufmerksamkeit auf mich selbst. Auf meinen Körper. Meine Lage. Meinen Aufenthaltsort.

Ich lag auf dem Rücken, in einem Bett. Mein Kopf ruhte auf einem Kissen. Ich spürte etwas auf meiner Haut, in der Haut, unter der Haut. Irgendwas oben in der Nase. Irgendwas unten in der Kehle. In der Luft lag ein leichter Geruch nach Desinfektionsmittel.

Ich öffnete wieder die Augen und schaute mich – ohne den Kopf zu bewegen – um.

Ich lag in einem kleinen weißen Zimmer. Neben meinem Bett standen Geräte. Instrumente, Behälter, Infusionsflaschen, Messgeräte, LED-Displays. Diverse Teile meines Körpers waren über ein geordnetes Wirrwarr durchsichtiger Kunststoffleitungen mit einigen der Geräte verbunden und eine Menge dünner schwarzer Drähte führte von einem anderen Gerät direkt zu meinem Kopf.

Krankenzimmer …

Ich war in einem Krankenhaus.

Was soll’s, sagte ich mir. Kein Problem. Du bist im Krankenhaus, na und? Kein Grund, dich aufzuregen.

Als ich die Augen wieder zumachte und versuchte, mit den Schmerzen in meinem Kopf klarzukommen, hörte ich plötzlich ein scharfes Einatmen links von mir – ein eindeutig menschliches Geräusch –, und als ich die Augen aufschlug und den Kopf drehte, war ich extrem erleichtert, die vertraute Gestalt meiner Oma zu sehen, so zerzaust wie immer. Sie saß auf einem Stuhl an der Wand, den Laptop auf den Knien und die Finger über der Tastatur. Sie starrte mich mit einem Blick an, der eine Mischung aus Schock, Fassungslosigkeit und Freude verriet.

Ich lächelte sie an.

»Tommy«, flüsterte sie. »Oh, Gott sei Dank …«

Und dann geschah etwas wirklich Merkwürdiges.

Wie beschreibt man etwas Unbeschreibliches? Ich meine, wie beschreibt man etwas, das jenseits allen menschlichen Fassungsvermögens liegt? Wie fängt man überhaupt nur an, etwas Derartiges zu erklären? Ich glaube, es ist ein bisschen wie der Versuch zu beschreiben, auf welche Weise Fledermäuse Dinge wahrnehmen. Eine Fledermaus erfährt die Welt per Echolot; sie gibt Geräusche von sich und bestimmt Ort, Größe und Art der Dinge um sich herum durch das Echo, das die Dinge erzeugen. Obwohl wir Menschen den Vorgang begreifen und uns sogar vorstellen können, haben wir überhaupt keine Chance, das Ganze selbst zu erleben, und können deshalb die sinnliche Erfahrung unmöglich beschreiben.

In meinem Fall war das, was ich in meinem Kopf erlebte, als ich meine Oma ansah und sie meinen Namen flüsterte, so unendlich fremdartig, so ganz und gar anders als alles, was ich jemals erlebt hatte, dass ich es gedanklich überhaupt nicht fassen konnte. Es war da, es geschah und es geschah eindeutig mir, lief in mir drin ab … aber es konnte unmöglich etwas mit mir zu tun haben.

Das konnte alles gar nicht sein.

Aber es geschah trotzdem.

Am besten lässt es sich vielleicht so beschreiben: Stell dir eine Milliarde Bienen vor. Stell dir das Geräusch von einer Milliarde Bienen vor, den Anblick von einer Milliarde Bienen, das Gefühl von einer Milliarde Bienen. Stell dir ihre Bewegung vor, ihr Zusammenspiel, ihr Sein. Und dann versuch dir vorzustellen, dass diese Bienen gar keine Bienen sind, und auch die Geräusche, die Bilder, die Gefühle sind gar keine wirklichen Geräusche, Bilder oder Gefühle. Sie sind etwas anderes. Informationen. Fakten. Daten. Es sind Worte und Stimmen und Filme und Zahlen, endlose Ströme von Nullen und Einsen, aber gleichzeitig auch wieder nichts dergleichen … sondern irgendwie nur etwas, was für diese Dinge steht. Es sind Darstellungen von Bestandteilen, Bausteine, Raster, Partikel, Wellen … es sind Symbole dafür, was die Dinge sind. Und dann versuch dir, wenn du kannst, vorzustellen, dass du nicht nur alles, was diese Milliarden Nicht-Bienen angeht, gleichzeitig wahrnehmen kannst – ihr kollektives Nicht-Geräusch, Nicht-Bild, Nicht-Gefühl –, sondern auch alles, was jede einzelne Nicht-Biene angeht … und das alles gleichzeitig. Und beide Wahrnehmungen erfolgen aus dem Augenblick heraus. Fortlaufend. Untrennbar.

Kannst du dir das vorstellen?

Du liegst in einem Krankenhausbett, lächelst deine Oma an, und gerade als sie dich ansieht und deinen Namen flüstert – »Tommy. Oh, Gott sei Dank …« –, erwachen in deinem Kopf mit einem Schlag Milliarden von Nicht-Bienen zum Leben.

Kannst du dir das vorstellen?

Es geschah praktisch außerhalb der Zeit. Einerseits dauerte es weniger als einen Moment, weniger als einen Augenblick … es war eine unvorhersehbare, urplötzliche Explosion verrückter Dinge in meinem Kopf. Andererseits dauerte es genau genommen nicht einmal weniger als einen Moment. Es dauerte überhaupt nicht. Es geschah ohne Zeit, jenseits von Zeit … als ob »immer da« und »nie da« ein und dasselbe wären.

Es tat nicht weh, dieses Unfassbare, doch der Schock ließ mich die Augen zusammenkneifen und mein Gesicht verziehen, als ob ich eben doch schreckliche Schmerzen hätte, und ich hörte meine Oma leise fluchen, von ihrem Stuhl aufspringen und den Laptop beiseiteschubsen. Dann riss sie die Tür auf und schrie mit schriller Stimme: »Schwester! SCHWESTER!«

»Ist gut, Gram«, erklärte ich ihr und öffnete wieder die Augen. »Ich bin okay … es war nur –«

»Bleib ganz ruhig liegen, Tommy«, sagte sie und wieselte zu mir herüber. »Die Schwester kommt gleich … mach dir keine Sorgen.«

Sie setzte sich auf die Bettkante und hielt meine Hand.

Ich lächelte sie wieder an. »Ich bin okay –«

»Pssst …«

Und dann kam die Schwester rein, gefolgt von einem Arzt in weißem Kittel, und alle begannen hektisch um mich herumzuwirbeln, überprüften die Geräte, sahen mir in die Augen, horchten mein Herz ab …

Ich war okay.

Ich war nicht in Ordnung, aber ich war okay.

Ich hatte siebzehn Tage im Koma gelegen. Das iPhone hatte meinen Kopf eingeschlagen, mir den Schädel zertrümmert, und nach Aussage von Mr Kirby – dem Neurochirurgen, der mich operiert hatte – waren eine Reihe ernster Komplikationen aufgetreten.

»Du hast einen sogenannten Schädel-Trümmerbruch«, erklärte er mir einen Tag, nachdem ich aufgewacht war. »Einfach ausgedrückt heißt das, dass der Knochen genau hier in dieser Region …« Er deutete auf den Bereich der genähten Wunde seitlich am Kopf. »Wir nennen diese Region übrigens das Pterion. Unglücklicherweise ist das der schwächste Teil des Schädels, und aus irgendeinem Grund scheint er bei dir besonders schwach zu sein.«

Als er das Wort Pterion sagte, zuckte etwas durch meinen Kopf – eine Reihe von Symbolen, Buchstaben und Zahlen (Nicht-Symbolen, Nicht-Buchstaben, Nicht-Zahlen), und auch wenn ich diese Zeichen nicht erkannte oder verstand, ergaben sie irgendwie Sinn.

Pterion, sah ich mich denken, die Knochennaht, an der sich Stirn-, Scheitel-, Schläfen- und Keilbein treffen.

Sehr merkwürdig.

»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte mich Mr Kirby.

»Ja … ja, mir geht’s gut«, versicherte ich ihm.

»Nun ja, wie ich schon sagte«, fuhr er fort, »das iPhone wurde offenbar vom obersten Stock des Hochhauses heruntergeworfen, und als es deinen Kopf traf, wurde diese Stelle hier – um das Pterion herum – zertrümmert und dein Hirn ist durch eine Reihe von gebrochenen Schädelfragmenten und Handy-Bruchstücken eingerissen und gequetscht worden. Außerdem waren auch einige Blutgefäße verletzt. Es ist uns gelungen, alle Knochenfragmente wie auch die meisten Handy-Trümmer zu entfernen, und die Blutung der geschädigten Adern scheint keine bleibenden Schäden verursacht zu haben. Aber …«

Ich hatte mir irgendwie schon gedacht, dass noch ein Aber folgen würde.

»Ich fürchte, es ist uns nicht gelungen, alle Teile des zerstörten iPhones zu entfernen, die durch den Unfall in dein Hirn getrieben wurden. Diese Fragmente, von denen die meisten unglaublich klein sind, haben sich in Bereichen deines Gehirns eingenistet, die einfach zu empfindlich für einen chirurgischen Eingriff sind. Wir haben sie natürlich genau im Blick, und soweit wir es beurteilen können, rühren sie sich im Moment nicht und haben offenbar auch keinen negativen Effekt auf dein Hirn.«

Ich sah ihn an. »Soweit Sie es beurteilen können?«

Er lächelte. »Nun ja, das Gehirn ist ein äußerst komplexes Gebilde. Um ehrlich zu sein, beginnen wir gerade erst zu verstehen, wie es funktioniert. Hier, ich zeige es dir …«

Die nächsten circa zwanzig Minuten verbrachte er damit, mir anhand von Röntgenbildern und CT- und Magnetresonanz-Scans zu demonstrieren, wo in meinem Gehirn die winzigen Bruchstücke des iPhones steckten, und mir zu erklären, was bei der Operation passiert war, wieso die Bruchstücke nicht alle entfernt werden konnten und was ich in den nächsten paar Monaten zu erwarten hatte – Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Müdigkeit …

»Natürlich«, fügte er hinzu, »ist es schlicht und einfach so, dass wir überhaupt nicht vorhersagen können, wie der Heilungsprozess nach solch einer Verletzung verläuft, schon gar nicht bei jemandem, der eine ganze Weile im Koma gelegen hat … und ich muss betonen, wie wichtig es für dich ist, dass du uns sofort informierst, wenn du irgendetwas … äh … Ungewöhnliches spürst.«

»Inwiefern ungewöhnlich?«

Er lächelte wieder. »In jeder Hinsicht.« Sein Lächeln verschwand. »Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass die Fragmente anfangen werden zu wandern, aber wir können es nicht ausschließen.« Er sah mich an. »Wir haben die Hirntätigkeit seit deiner Einlieferung fortlaufend beobachtet und die meiste Zeit war alles in Ordnung. Aber es gab einen Zeitraum von ein paar Tagen – das war vor etwas mehr als einer Woche –, da haben wir eine Reihe ungewöhnlicher Muster in deinem Gehirn festgestellt. Es ist möglich, dass sie von einer Abwehrreaktion gegenüber den Bruchstücken herrühren. Doch obwohl diese leichten Anomalien nicht besonders lange anhielten und sich seither auch nicht wiederholt haben, waren die betreffenden Messwerte ziemlich …« Er unterbrach sich und suchte nach einem passenden Wort.

»Ungewöhnlich?«, schlug ich vor.

Er nickte. »Ja … ungewöhnlich.« Wieder ein kurzes Lächeln. »Ich bin überzeugt, dass du dir deswegen keine großen Sorgen machen musst … aber es ist immer besser, auf Nummer sicher zu gehen. Also, wie ich schon sagte: Falls du doch etwas spürst, was auch immer es sein mag, musst du uns sofort Bescheid geben. Wir behalten dich noch etwa eine Woche hier, einfach um uns zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist, also brauchst du, wenn etwas ist, nur jemandem Bescheid zu sagen – mir oder einer der Schwestern … egal wem. Und wenn du entlassen wirst und dir danach etwas auffällt, kannst du entweder deiner Großmutter Bescheid sagen oder auch selbst im Krankenhaus anrufen.« Er unterbrach sich und sah mich an. »Wenn ich es richtig verstehe, lebst du nur mit deiner Großmutter zusammen?«

Ich nickte. »Meine Mum ist gestorben, als ich noch ein Baby war. Sie wurde von einem Auto überfahren.«

»Ja … das hat mir deine Großmutter erzählt.« Er sah mich an. »Sie meinte, der Fahrer hätte nicht angehalten …«

»Das stimmt.«

»Und die Polizei hat nie herausgefunden, wer es war?«

»Nein.«

Er schüttelte traurig den Kopf. »Und dein Vater …?«

Ich zuckte die Schultern. »Den hab ich nie kennengelernt. Er war bloß jemand, mit dem meine Mum irgendwann mal geschlafen hat.«

»Dann hat also deine Oma für dich gesorgt, seit du ein Baby warst?«

»Ja, meine Mum musste gleich wieder arbeiten, nachdem ich geboren war, also hat sowieso Gram die meiste Zeit für mich gesorgt. Nachdem meine Mum tot war, hat sie mich einfach weiter großgezogen.«

Mr Kirby lächelte. »Du nennst sie Gram?«

»Ja«, sagte ich etwas verlegen. »Keine Ahnung … ich nenn sie eben so. Schon immer.«

Er nickte wieder. »Sie ist eine sehr entschlossene und resolute Person.«

»Ich weiß.«

»In den letzten siebzehn Tagen ist sie nicht ein Mal von deiner Seite gewichen. War Tag und Nacht hier, hat mit dir geredet, dich beobachtet … dir zugeredet, aufzuwachen.«

Ich nickte nur, denn ich hatte Angst, wenn ich etwas sagte, würde ich heulen müssen.

Mr Kirby lächelte. »Sie muss dir viel bedeuten.«

»Sie bedeutet mir alles.«

Er lächelte wieder, stand auf und legte mir seine Hand auf die Schulter. »Also gut, Tom … okay, ich habe deiner Oma die Durchwahl gegeben, damit sie, wenn du wieder zu Hause bist, in dringenden Fällen gleich anrufen kann. Und wie ich gesagt habe: Wenn es Probleme gibt, sag einfach deiner Oma Bescheid oder ruf selbst an. Hast du ein Handy?«

Ich tippte mir seitlich an den Kopf.

Er grinste.

»Klar«, erklärte ich ihm. »Ich hab ein Handy.«

Später, auf der Krankenhaustoilette, betrachtete ich mich zum ersten Mal ausgiebig im Spiegel. Ich sah mir kaum noch ähnlich. Zum einen hatte ich eine Menge Gewicht verloren, und auch wenn ich schon immer relativ dünn gewesen war, hatte mein Gesicht jetzt etwas merkwürdig Geisterhaftes, beinahe Skelettartiges an sich. Meine Augen lagen tief in den Höhlen, die Haut wirkte stumpf, fast wie Kunststoff, und war bedeckt mit einem gelblich grauen Schatten. Meine bisher ziemlich langen dunkelblonden Haare waren weg, abrasiert für die OP, stattdessen wuchs mir ein peinlich flaumiges und babyhaftes Gefussel auf dem Kopf. Ich sah aus wie Skeletor mit einem Stück gelbem Filz auf dem Schädel.

Aus irgendeinem Grund war die Kopfhaut um die Wunde herum noch ganz kahl, was mich umso gruseliger aussehen ließ. Die Wunde selbst – eine unregelmäßige schwarze Spur aus fünfundzwanzig Stichen – verlief von knapp über dem rechten Ohr diagonal bis zur rechten Stirnhälfte, ungefähr zehn Zentimeter über dem rechten Auge.

Ich beugte mich näher an den Spiegel heran, berührte die Stelle vorsichtig mit der Fingerspitze … und zog den Finger fluchend wieder zurück, weil ein leichter Stromschlag hindurchschoss. Nicht stark – eher die Art von Schlag, wie man ihn ab und zu beim Anfassen einer Autoklinke kriegt –, doch er traf mich vollkommen unvorbereitet. Es geschah einfach so plötzlich.

Ungewöhnlich.

Ich betrachtete meine Fingerkuppe, dann starrte ich die Kopfwunde im Spiegel an. Und für einen kurzen Moment glaubte ich etwas zu sehen … ein schwaches Flimmern in der Haut rund um die Wunde, wie … keine Ahnung. Wie nichts, was ich je gesehen hatte. Ein Flimmern von etwas Unvorhersehbarem.

Ich beugte mich noch mal zu dem Spiegel vor und schaute wieder.

Aber jetzt war nichts mehr zu sehen.

Kein Flimmern.

Ich war müde, das war alles.

Wirklich?, fragte ich mich. Und was ist mit den Milliarden Nicht-Bienen und der Definition des Wortes Pterion, die dir vorhin auf unerklärliche Weise in den Kopf geschossen ist? War das auch bloß Müdigkeit?

Ich antwortete mir nicht.

Ich war zu müde.

Ich verließ die Toilette, ging zurück in mein Zimmer und legte mich wieder ins Bett.

11

Die Begriffe »Internet« und »World Wide Web« werden oft gleichgesetzt. Doch sie bedeuten nicht dasselbe. Das Internet ist ein globales Daten-Kommunikationssystem, eine Infrastruktur für miteinander verbundene Computer-Netzwerke, die mit Kupferdrähten, Lichtwellenleitern, drahtlosen Verbindungen und so weiter verknüpft sind. Im Gegensatz dazu ist das World Wide Web eine Sammlung miteinander verbundener Dokumente und anderer Quellen, die über Hyperlinks und URLs verknüpft sind – also eine der Dienstleistungen, die via Internet übertragen werden.

Jetzt, nachdem ich nicht mehr im Koma lag und scheinbar wieder normal wurde, war Gram für ein paar Stunden nach Hause gefahren, um sich was anderes anzuziehen, zu duschen und sich um ein paar Dinge zu kümmern, um die sie sich eben kümmern musste. Wie Mr Kirby sagte, hatte sie in den letzten siebzehn Tagen fast ununterbrochen bei mir gesessen. Jetzt konnte sie sich endlich ein kleines bisschen entspannen.

Deshalb lag ich zum ersten Mal, seit ich aufgewacht war, allein in dem Krankenzimmer und konnte endlich anfangen, über alles nachzudenken.

Natürlich war das Wichtigste in meinem Kopf das, was Mr Kirby meinen »Unfall« genannt hatte.

Ich hatte ihn nicht vergessen.

Egal was die Kopfverletzung in mir angerichtet haben mochte, mein Kurz- und Langzeitgedächtnis hatte sie jedenfalls nicht beschädigt. Ich wusste noch, wer ich war, ich wusste, was mir passiert war, und ich wusste, dass es kein Unfall gewesen war.

Ich erinnerte mich noch ziemlich genau an den fernen Ruf von oben, der wie ein Bellen klang – Hey, HARVEY! –, und auch daran, wie ich einen Moment lang dachte, es wäre Ben, Lucys Bruder, der da aus ihrer Wohnung im dreißigsten Stock herunterrief. Ich erinnerte mich auch, dass ich nach oben geschaut und gesehen hatte, wie das iPhone auf mich zugestürzt war …

Woran ich mich allerdings nicht mehr genau erinnerte – und was ich mir jetzt ins Gedächtnis zurückzurufen versuchte –, war die Gestalt, die ich kurz am Fenster im dreißigsten Stock gesehen hatte, die Gestalt, die das Handy geworfen … absichtlich nach mir geworfen hatte.

Es war kein Unfall gewesen.

Hey, HARVEY!

Es war nicht Bens Stimme, da war ich mir ziemlich sicher.

Hey, HARVEY!

Und es war definitiv kein Unfall.

Ich schloss die Augen und forschte in meiner Erinnerung, versuchte, die Gestalt zu fokussieren, versuchte, ihr Gesicht zu erkennen … doch ich schaffte es nicht. Sie war zu weit weg. Und ich hatte das Gefühl, als ob sie sowieso eine Kapuze getragen hätte, ein schwarzes Kapuzenshirt. Nicht dass das irgendwas zu bedeuten hatte. Alle Jugendlichen in der Crow Town tragen schwarze Kapuzenshirts … jedenfalls die Gang-Kids – schwarze Kapuzenshirts und schwarze Trackpants. Ist keine Uniform oder so was, doch die Tatsache, dass sie alle dieselben Klamotten anhaben, macht es schwer, die Leute auseinanderzuhalten.

Ich hatte die Augen noch immer geschlossen, und als ich spürte, wie sich in mir eine wabernde Müdigkeit breitmachte, hörte ich auf, klären zu wollen, wer die Gestalt am Fenster gewesen war. Stattdessen konzentrierte ich mich auf das Fenster, aus dem sie sich gebeugt hatte. Es war eindeutig im dreißigsten Stock. Das Compton House hat nämlich dreißig Stockwerke, also ist das dreißigste das oberste. Und das Bild in meinem Kopf zeigte mir genau, dass das Fenster im obersten Stock lag.

In dem Stock, in dem Lucy wohnte …

Ich stellte mir ihre Wohnung und das dazugehörige Fenster vor und versuchte, das Fenster in meinem Kopf mit dem realen Fenster von Lucy zu vergleichen … und dann überlegte ich, wer sonst noch im dreißigsten Stock wohnte und wo im Verhältnis zu Lucy …

Aber mein Kopf wurde jetzt immer schwerer, immer müder …

Es kostete zu viel Kraft, mich zu konzentrieren.

Zu viel Kraft, etwas zu sehen …

Zu viel Kraft, nachzudenken.

Ich schlief ein.

Es ist kein Traum, ich weiß, dass es kein Traum ist … es ist real, etwas, das in mir geschieht. In meinem Kopf. Es kribbelt und rast … greift in elektrischer Stille hinaus … greift mit Lichtgeschwindigkeit in eine unendliche Unsichtbarkeit von absolut allem … allem … allem. Ich sehe alles, höre alles, weiß alles – Bilder und Worte und Stimmen und Zahlen und Ziffern und Zeichen und Nullen und Einsen und Buchstaben und Daten und Orte und Zeiten, Geräusche, Gesichter, Musik und Bücher und Filme und Welten und Kriege und schreckliche, schreckliche Dinge und alles alles alles auf einmal …

Ich weiß es.

Ich weiß alles.

Ich weiß, wo es zu finden ist.

Ich bin verbunden.

Drähte, Wellen, Netzwerke, Webs … eine Million Milliarden summender Verbindungen, die in meinem Kopf sirren.

Ich weiß alles.

Ich weiß nicht, wie ich es weiß, ich weiß nicht, wo ich es finde, ich weiß nicht, wie es geschieht. Es ist einfach da, in mir, und tut, was es tut … zeigt mir Antworten auf Fragen, die mir nicht mal bewusst sind – das Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen … jede Zelle ist mit circa 10000 anderen verbunden … die Gesamtzahl der Verknüpfungen liegt bei ungefähr 1000 Trillionen –, und lässt mich Stimmen hören, die ich nicht verstehe – ja, ja, klar … aber Harvey hat nichts gesehen – und weiß, worüber ich nachdenke, dieses Etwas in meinem Kopf … es kennt meine Sorgen, meine Gedanken, meine Gefühle, es saugt sie auf und transportiert sie an einen Ort, der mir zeigt, wovor ich Angst habe, was ich unterbewusst weiß, womit ich mich aber nicht beschäftigen will. Es zeigt mir die Titelseite der Southwark Gazette vom 6. März, vor sechzehn Tagen:

ALBTRAUMVERGEWALTIGUNG EINES TEENAGERS

In der Crow-Lane-Siedlung ist ein 15-jähriges Mädchen von einer Gruppe Jugendlicher vergewaltigt worden. Das Mädchen wurde am Freitagnachmittag zwischen 15.45 und 16.30 Uhr in der eigenen Wohnung überwältigt. Ihr 16-jähriger Bruder ist bei dem Überfall schwer verletzt worden, ein weiterer 16-Jähriger erlitt eine komplizierte Schädelfraktur, als ihn ein Gegenstand traf, der aus einem der Hochhausfenster geworfen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens sechs junge Männer an dem Übergriff beteiligt waren, und ruft die Bevölkerung auf, Beobachtungen zu der abscheulichen Tat zu melden. Nach Angaben des zuständigen Kommissariats handelt es sich bei den Tätern um Jugendliche aus der Siedlung im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, die vermutlich Verbindungen zu einer Gang haben.

Plötzlich wachte ich auf, schweißgebadet, mit schwer pochendem Herzen und einem vom Schlaf erwürgten Schrei in der Kehle.

»Lucy!«

Er kam als erstarrtes Flüstern heraus.

»Ist gut, Tommy«, hörte ich jemanden sagen. »Ist gut…«

Ich erkannte die Stimme nicht gleich, doch dann hörte ich sie wieder – »Es war nur ein Traum, Tommy … mit dir ist alles in Ordnung« – und wusste, es war Gram. Sie saß neben mir auf dem Bett und hielt meine Hand.

Schwer keuchend starrte ich sie an. »Lucy …«, flüsterte ich. »Geht es ihr gut? Ist sie –?«

»Mit ihr ist alles in Ordnung«, sagte Gram und wischte mir mit einem Taschentuch die Stirn ab. »Es geht ihr … nein, es geht ihr nicht gut, aber sie ist in Sicherheit. Sie ist zu Hause bei ihrer Mum.« Gram warf einen Blick über die Schulter und ich merkte, dass sie nicht allein war. Zwei Männer in Anzügen saßen auf Stühlen hinter ihr.

»Wer ist das?«, fragte ich Gram.

Sie drehte sich wieder zu mir um. »Polizei … sie untersuchen den Überfall auf Lucy und Ben. Ich habe ihnen gesagt, dass du nichts drüber weißt –«

»Vielleicht könnten wir ja Tom selbst fragen«, sagte einer der Polizisten und stand auf. Er war groß, blond, hatte tabakfleckige Zähne und schlechte Haut. »Hi, Tom«, sagte er und lächelte mich an. »Ich bin DS Johnson und das …« Er deutete auf den anderen Mann. »Das ist mein Kollege DC Webster.«

Webster nickte in meine Richtung.

Die Wunde an meinem Kopf kribbelte und erinnerte mich an den Traum, der kein Traum gewesen war, das komische Zeug in meinem Kopf – die elektrische Stille … eine unendliche Unsichtbarkeit von absolut allem … gesprochene Wörter, Wörter in einer Zeitung: In der Crow-Lane-Siedlung ist ein 15-jähriges Mädchen von einer Jugendgang vergewaltigt worden …

»Wer war das?«, fragte ich DS Johnson.

»Wer war was, Tom?«

»Lucy ist überfallen worden … Lucy Walker. Sie ist eine Freundin von mir –«

»Woher weißt du, dass sie überfallen wurde?«

»Was?«

»Hast du irgendwas gesehen?«

»Nein … nein, ich hab nichts gesehen. Ich war ja bewusstlos … ich lag mit zertrümmertem Schädel am Boden. Ich hab nichts gesehen.«

»Woher weißt du dann, was passiert ist?«

»Ich weiß nicht, was passiert ist.«

»Entschuldigung, Tom«, sagte Johnson, »aber du hast mich doch gerade gefragt, wer es war. Du hast gesagt, dass Lucy überfallen wurde … was die Vermutung nahelegt, dass du sehr wohl weißt, was passiert ist.«

Mein Kopf ackerte. Ich war verwirrt, wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Aber ich zögerte nur eine Sekunde. »Ich hab den Bericht in der Lokalzeitung gesehen«, sagte ich. »In der Southwark Gazette.«

»Okay …«, sagte Johnson zweifelnd. »Und wann war das?«

»Heute … vorhin. Ich war auf der Toilette, dahinten, den Flur entlang … jemand hatte eine alte Ausgabe liegen lassen.«

Johnson nickte und warf Webster einen Blick zu. Webster zuckte die Schultern. Johnson sah wieder mich an. »Du sagst also, du hast keine eigenen Informationen über den Vorfall, sondern weißt nur aus der Zeitung, was passiert ist. Stimmt das?«

»Ja …«

Mir wurde klar, dass das tatsächlich stimmte. Es war die Wahrheit. Vielleicht nicht die ganze Wahrheit, aber die würde ich ihm auch bestimmt nicht erzählen. Garantiert würde ich ihm nicht erklären, dass der Zeitungsbericht einfach so, aus dem Nichts, in meinem Kopf erschienen war.

Gram sagte zu Johnson: »Ich denke, das reicht für heute. Tommy ist müde. Er ist immer noch schwach.«

»Ja, Mrs Harvey, das sehe ich, aber –«

»Miss«, sagte Gram frostig.

»Wie bitte?«

»Miss Harvey. Oder meinetwegen Ms. Aber nicht Mrs.«

»Okay …«, murmelte Johnson. »Wie auch immer, wenn Tom nichts dagegen hat –«

»Er hat Ihnen alles gesagt, was er weiß.«

»Na ja –«

»Nein«, sagte Gram energisch. »Das war’s. Wenn Sie noch mehr mit ihm besprechen wollen, dann ein andermal.«

»Aber –«

»Wollen Sie, dass ich schreie?«

Johnson sah sie böse an. »Was ist?«

»Noch ein Wort von Ihnen«, erklärte ihm Gram ruhig, »und ich fange an zu schreien und laut loszuheulen. Und wenn dann die Schwestern und der Arzt gelaufen kommen, sehen sie eine arme alte Großmutter, die sich die Augen ausweint, weil zwei üble Kerle von der Polizei ihren schwerkranken Enkel foltern.« Sie lächelte DS Johnson an. »Haben Sie verstanden?«

Johnson nickte. Er hatte verstanden.

»Gut«, sagte Gram. »Und jetzt verpissen Sie sich besser, wenn’s recht ist. Und zwar schnell.«

100

»So was [Gruppenvergewaltigung] passiert ständig, Mann. Du hörst davon in der Schule … Das ist total normal. Und du weißt, wenn du drüber redest, kommen die Kerle am Ende wieder. Wenn sie verlangen, dass du die Schnauze hältst, hast du gar keine andere Wahl, du beißt dir auf die Zunge und machst weiter. Das ist zwar echt traurig, aber so ist die Realität. Die knallharte Realität.«

http://www.guardian.co.uk/world/2004/jun/05/gender.ukcrime

Die nächsten sieben Tage waren eine verwirrende Mischung aus wahnwitzigen Seltsamkeiten und lähmender Langeweile. Für ein paar Tage blieb ich noch im Einzelzimmer, damit die Ärzte meine Fortschritte genau verfolgen konnten, aber als alles gut lief, wurde ich in ein Mehrbettzimmer verlegt. Auch wenn Gram jetzt nicht mehr die ganze Zeit bei mir saß, kam sie mich doch jeden Tag besuchen und blieb ein paar Stunden. Ich fragte sie immer wieder nach Lucy, aber sie wollte mir nichts erzählen. Sie fand, ich solle mich ganz darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden, und dafür bräuchte ich jede Menge Ruhe.

»Lucy ist fürs Erste gut versorgt«, war das Einzige, was sie sagte. »Und dir Sorgen zu machen um das, was ihr passiert ist, hilft keinem von euch. Wenn du wieder zu Hause bist … dann reden wir über alles. Okay?«

Es war natürlich nicht okay. Ich wollte jetzt alles wissen. Aber wenn sich Gram etwas in den Kopf setzte, lohnte es sich nicht, mit ihr zu streiten. Also gehorchte ich brav. Ich ruhte mich aus. Ich schlief. Ich aß. Ich las unzählige dämliche Zeitschriften. Und ich versuchte, über nichts nachzudenken.

Nicht über Lucy.

Nicht über mich.

Nicht über das Unheimliche in meinem Kopf …

Stromschläge.

Bienen, Nicht-Bienen.

Definitionen.

Zeitungen.

Milliarden summender Verbindungen …

Ich bemühte mich wirklich, über nichts davon nachzudenken, doch das war fast unmöglich, denn wann immer mir irgendwas einfiel, brach sofort alles los. Immer wieder sah ich irgendwas in meinem Kopf … schwach flackernde Schemen, die ich nicht verstand – so in etwa wie äußerst blasse Nachbilder durchsichtiger Insekten. Und ich hörte auch Dinge – körperlose Stimmen, Fetzen von Unterhaltungen. Und obwohl das alles viel zu unscharf und zerstückelt war, um es real und klar hören oder sehen zu können, nahm ich an, dass diese sonderbaren Wahrnehmungen irgendwie mit dem, was ich dachte, zusammenhingen. Es war so ähnlich wie das, was man erlebt, wenn man bei laufendem Fernseher einschläft – egal, was gerade läuft, es verwirrt sich in deinem halb schlafenden Kopf mit dem, was du denkst oder halb träumst … und du weißt, es kommt nicht wirklich aus dir, aus deinem Kopf, trotzdem fühlt es sich genau so an.

Genau so fühlte es sich an.

Ich dachte so halb über Lucy nach und sofort ging es los: Ich sah Teile von Zeitungsberichten über den Angriff. Ich hörte Stimmfetzen, in denen es um diese Zeitungsberichte ging, und manchmal lachte irgendwer. Ich sah Bruchstücke von Texten und E-Mails, die auf den ersten Blick scheinbar keine Verbindung zu Lucy zu hatten, aber jedes Mal wusste etwas in meinem Hinterkopf, dass es doch eine Verbindung gab.

Und so was passierte nicht nur, wenn ich an Lucy dachte, sondern einfach ständig. Was immer ich dachte, sofort fing mein Hirn an zu kribbeln und ich spürte in mir, wie sich Dinge verknüpften, wie sie suchten, hinausgriffen …

Es war unglaublich.

Unfassbar.

Verwirrend.

Erschreckend.

Und was es noch schlimmer machte: Egal, was es sein mochte, es veränderte sich dauernd – wurde klarer und gleichzeitig komplexer, als ob es sich irgendwie weiterentwickeln würde … und das war auch ziemlich unheimlich.

Doch das Komische ist: Mit den Tagen und Nächten, die vergingen, gewöhnte ich mich irgendwie dran, und als Mr Kirby beschloss, mich nach Hause zu entlassen, kam es mir vor, als ob die Dinge in meinem Kopf schon immer so gewesen wären. Sie waren zwar weiterhin ziemlich unheimlich und ich verstand sie auch immer noch nicht – wobei sich in meinem Gehirn so langsam die ersten schwachen Flatterbewegungen einer unmöglichen Erklärung regten –, doch zumindest erschreckten sie mich nicht mehr.

Sie waren einfach da.

Und sie waren immer noch da, als ich an einem trüben und regnerischen Dienstagmorgen mit Gram aus dem Krankenhaus trat und wir in ein bereitstehendes Taxi stiegen, um den kurzen Weg nach Hause zu fahren.

Natürlich wusste ich, dass ich mit irgendwem über all dieses Unheimliche hätte sprechen müssen. Ich meine, Mr Kirby hatte mir ja ausdrücklich erklärt, wie wichtig es sei, sofort Bescheid zu sagen, wenn ich irgendwas Ungewöhnliches bemerkte, und das hier war eindeutig ungewöhnlich. Aber … na ja, ich glaube, ich wollte einfach nach Hause. Ich hatte die Nase voll von Krankenhaus, Ärzten, Schwestern … Untersuchungen, Fragen … Kranken. Und ich wusste, wenn ich Mr Kirby von den ganzen komischen Dingen erzählt hätte, die sich in meinem Kopf abspielten, hätte er mich noch länger im Krankenhaus behalten, um noch mehr Tests und Untersuchungen zu machen und noch mehr Fragen zu stellen. Genau das wollte ich nicht. Ich wollte bloß weg von allem, zurück an den Ort, wo ich mich auskannte.

Nicht dass die Crow Town ein besonders schöner Ort ist, wohin man gern zurückkommt … ehrlich gesagt fragte ich mich schon, während das Taxi durch die vertrauten Straßen von Südlondon zuckelte und die acht Hochhäuser in Sicht kamen, wieso ich mich eigentlich so freute. Was konnte einem hier schon gefallen? Die beschissenen Hochhaustürme, die beengten Wohnungen, das überall gegenwärtige und alles überlagernde Gefühl von Leere und Gewalt?

Ach, trautes Heim, Glück allein …

Mir war klar, auch die Gang-Kids würden da sein. Egal, was Lucy und Ben – und auch mir – passiert war, es musste mit den Gangs zu tun haben, das war mir klar. Und das bedeutete, es würde Folgen haben. Denn alles, was mit den Gangs zu tun hat, hat Folgen. Es hört nicht einfach auf – es hängt auf Dauer in der Luft, besudelt sie wie der Gestank von einem gewaltigen, allgegenwärtigen Furz.

Ich dachte eine Weile darüber nach und fragte mich, welche der Gangs wohl eher infrage kam für den Überfall auf Lucy – die Crows oder die FGH –, doch eigentlich machte das keinen Unterschied. Sie waren beide bloß irgendwelche Jugendliche aus der Crow Town. Die Crows kamen normalerweise aus den Hochhäusern auf der Nordseite, während die FGH hauptsächlich aus den drei südlichen Wohntürmen (Fitzroy House, Gladstone House und Heath House – daher der Name FGH) stammten, und auch wenn immer behauptet wurde, dass sich die beiden Gangs abgrundtief hassten, war es nicht dauernd so. Mal hassten sie sich, mal nicht. Mal versuchten sie, sich gegenseitig umzubringen, mal nicht. Mal verbündeten sie sich und versuchten, zusammen Jugendliche aus anderen Gangs umzubringen …

Mal so, mal so …