8,99 €

Mehr erfahren.

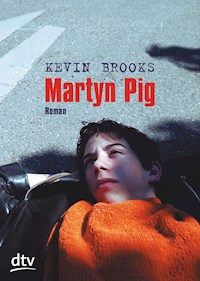

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Kevin Brooks erzählt einen Thriller voller atemberaubender Wendungen - Viel mehr als nur ein Krimi! Martyn Pig ist 14 Jahre alt und liebt Krimis. Sein Vater ist ein Säufer, den er schon immer gehasst hat. Umbringen wollte er ihn allerdings nie. Dennoch sieht sich Martyn plötzlich mit einem Toten konfrontiert - und spätestens als er erfährt, dass sein Vater Geld geerbt hat, richtig viel Geld, wird ihm klar, dass man ihn für einen Mörder halten wird. Zusammen mit Alex, in die Martyn heimlich verliebt ist, heckt er einen haarsträubenden Plan aus. Ein radikaler, finsterer Thriller mit einem Knalleffekt am Schluss - und zugleich das sensible Porträt eines Jungen, der mit dem Mut der Verzweiflung sein Leben selbst in die Hand nimmt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Kevin Brooks

Martyn Pig

Roman

Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn

Deutscher Taschenbuch Verlag

Deutsche Erstausgabe 2011

© 2004Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,

KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

eBook ISBN 978-3-423-41515-6 (epub)

ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-70866-1

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website

www.dtv.de/ebooks

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Weihnachtstag

Epilog

[Informationen zum Buch]

[Informationen zum Autor]

Mittwoch

Schwer zu sagen, wo ich anfangen soll. Ich meine, ich könnte natürlich aufzählen, wo ich geboren bin, wie es gewesen ist, als Mum noch da war, was passiert ist, als ich ein kleiner Junge war, den ganzen Kram, aber es ist nicht wirklich wichtig. Oder vielleicht ist es ja doch wichtig. Ich weiß es nicht. An das meiste erinnere ich mich sowieso nicht mehr. Sind alles nur Schnipsel von Dingen, die vielleicht, vielleicht auch nicht passiert sind– Bilderfetzen, vage Gefühle, verblichene Fotos von namenlosen Leuten und vergessenen Orten– solche Sachen.

Egal, räumen wir erst mal den Namen aus dem Weg.

Martyn Pig.

Martyn mit y, Pig mit i und einfachem g.

Martyn Pig.

Ja, ich weiß, Pig wie Schwein. Keine Sorge. Es macht mir nichts mehr aus. Ich hab mich dran gewöhnt. Aber du kannst dir ja vorstellen: Es hat eine Zeit gegeben, da schien nichts anderes von Bedeutung. Mein Name machte mein Leben unerträglich. Martyn Pig. Warum? Warum musste ich damit klarkommen? Mit den erschrockenen Blicken, dem höhnischen Gelächter und Gegrinse, dem Schnauben, den ewigen Schweinewitzen, tagein, tagaus, immer und immer wieder. Warum? Warum ich? Warum konnte ich keinen normalen Namen haben? Keith Watson, Darren Jones– so was in der Art. Warum war ich mit einem Namen geschlagen, der jeden den Kopf umdrehen ließ, mit einem Namen, der mir immer sofort Bekanntheit verschaffte. Einem komischen Namen. Warum?

Es war auch gar nicht nur dieses Namen-Hinterherrufen, das ich aushalten musste, sondern einfach alles. Jedes Mal, wenn ich jemandem meinen Namen sagen musste, fühlte ich mich krank. Physisch krank. Schwitzige Hände, totales Zittern, Bauchschmerzen. Ich habe jahrelang mit der ständigen Angst gelebt, mich irgendwo vorstellen zu müssen.

»Name?«

»Martyn Pig.«

»Wie bitte?«

»Martyn Pig.«

»Pig?«

»Ja.«

»Martyn Pig?«

»Ja, Martyn mit y, Pig mit i und einfachem g.«

Wenn du nicht selbst einen sonderbaren Namen hast, kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist. Du verstehst es nicht. Es heißt, Stock und Stein sind gemein, aber Wörter können dir nicht wehtun. Ach ja? Also, wer sich den Spruch ausgedacht hat, muss ein Vollidiot gewesen sein. Ein Vollidiot mit ganz normalem Namen wahrscheinlich. Wörter tun weh. Porky, Piggy, Pigman, Oink, Bacon, Stinky, Porker, Grunt... Möchtest du vielleicht Fettsack, Schweinchen, Schweinemann, Speck, Stinker, Mastvieh oder Grunz heißen?

Ich gab meinem Dad die Schuld. Es war sein Name. Ich hatte ihn mal gefragt, ob er nie daran gedacht hätte, ihn zu ändern.

»Wen?«

»Unsern Namen. Pig.«

Er griff nach seinem Bier und sagte nichts.

»Dad?«

»Was?«

»Nichts. Egal.«

Ich brauchte ziemlich lange, bis ich kapierte, wie man mit dem Namen-Hinterherrufen am besten fertig wird– man ignoriert es einfach. Es ist nicht leicht, aber inzwischen weiß ich: Wenn man die Leute tun und denken lässt, was sie wollen, und dabei die eigenen Gefühle einigermaßen im Griff hat, wird ihnen nach einer Weile langweilig und sie lassen dich in Ruhe.

Bei mir hat es jedenfalls genützt. Ich muss mich zwar immer noch jedes Mal, wenn ich meinen Namen sage, mit komischen Blicken rumschlagen. Neue Lehrer, Bibliothekare, Ärzte, Zeitschriftenhändler, alle verhalten sich gleich: Augen zusammenkneifen, Stirn runzeln, zur Seite schauen– soll das ein Witz sein? Und dann die Verlegenheit, wenn sie merken, es ist kein Witz. Aber ich komm damit klar. Wie ich schon sagte: Ich hab mich dran gewöhnt. Man kann sich so ziemlich an alles gewöhnen, wenn es nur lang genug anhält.

Wenigstens nennt mich keiner mehr Porky. Na ja... jedenfalls nicht mehr so oft. Das, wovon ich dir erzählen werde, ist alles vor gut einem Jahr passiert. Es war die Woche vor Weihnachten. Ein Mittwoch.

Ich war in der Küche und füllte einen Plastikmüllsack mit leeren Bierflaschen, Dad stand gegen den Türrahmen gelehnt, rauchte eine Zigarette und beobachtete mich mit blutunterlaufenen Augen.

»Du bringst sie aber nicht zum Container?«, meinte er.

»Nein, Dad.«

»Scheiß Unwelt hier, Unwelt da... wenn die Scheißkerle meine leeren Flaschen wiederhaben wollen, sollen sie zahlen. Ich krieg sie auch nicht umsonst.«

»Nein.«

»Warum soll ich sie hergeben? Was hat denn die Unwelt für mich getan?«

»Hmmm.«

»Scheiß Container...«

Er unterbrach sich, um an seiner Zigarette zu ziehen. Ich überlegte, ob ich ihm sagen sollte, dass es nicht Unwelt heißt, aber es war mir egal. Ich füllte den Müllsack, band ihn zusammen und schnappte mir einen zweiten. Dad betrachtete sein Spiegelbild in der Glastür und rieb sich die Tränensäcke. Er hätte ein ganz stattlicher Mann sein können, wenn nicht das Trinken gewesen wäre. Stattlich auf seine Art, klein und brutal. 1,70 groß, Mund wie ein knallharter Typ, kantiges Kinn, öliges schwarzes Haar. Er hätte aussehen können wie ein bad guy im Film– einer, bei dem die Weiber schwach werden, obwohl sie genau wissen, dass die Typen mies sind–, aber das tat er nicht. Er sah aus wie das, was er war: ein Trinker. Dicker kleiner Bauch, rot geäderte Haut, gelb verfärbte Augen, hängende Wangen und ein großer wulstiger Nacken. Alt und verbraucht mit vierzig.

Er beugte sich über die Spüle, hustete, spuckte und schnippte Asche in den Ausguss. »Die grässliche Alte kommt am Freitag.«

Die grässliche Alte war meine Tante Jean. Dads ältere Schwester. Eine furchtbare Frau. Stell dir die schlimmste Person vor, die du kennst, und nimm alles mal zwei– was du dir dann ausmalst, kommt immer noch nicht ran an Tante Jean. Um die Wahrheit zu sagen, ich halte es kaum aus, sie zu beschreiben. Rasend ist das Wort, das einem zuerst einfällt. Verrückt, hässlich und rasend. Eine knochige Frau, kalt und hart, mit blauem Kraushaar und einem Gesicht, das einen schaudern lässt. Ich weiß nicht, welche Farbe ihre Augen haben, aber sie sehen aus, als ob sie sie nie schließen würde. Sie strahlen ungefähr so viel Wärme aus wie zwei bodenlos tiefe Teiche. Ihr Mund ist schmal und rot wie ein englischer Briefkasten, den ein geistig gestörtes Kind gemalt hat. Und sie geht schneller, als die meisten Menschen rennen. Sie bewegt sich wie eine Jägerin, leise und flink, auf ihre Beute fixiert. Früher hatte ich Alpträume von ihr.

Sie kam jedes Jahr in der Woche vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wozu. Sie saß bloß rum und stöhnte drei Stunden lang über alles. Und wenn sie nicht stöhnte, schwirrte sie durchs Haus, fuhr mit ihren Fingern über den Staub, untersuchte die Schränke, runzelte ihre Stirn über die schmutzigen Fenster und nörgelte an allem rum.

»Mein Gott, William, wie kannst du so leben.«

Für alle andern hieß mein Dad Billy, aber Tante Jean nannte ihn immer bei seinem vollen Namen, wobei sie die erste Silbe des Wortes total übertrieben betonte– Will-jamsagte sie, was ihn jedes Mal zurückzucken ließ. Er verabscheute sie. Hasste sie. Die Frau jagte ihm Todesängste ein. Was er tat, war alle seine Flaschen zu verstecken, bevor sie kam. Meistens oben auf dem Boden. Leiter rauf, wieder runter, Arme voll mit klirrenden Flaschen, und sein Gesicht wurde von Minute zu Minute röter, während er die ganze Zeit murmelte: »Scheiß Weib, scheiß Weib, scheiß Weib, scheiß Weib...«

Normalerweise machte er sich nichts draus, was andere Leute von seiner Trinkerei hielten, aber bei Tante Jean war das anders. Als Mum uns verließ– das ist Jahre her–, hat Tante Jean nämlich versucht das Sorgerecht für mich zu bekommen. Sie wollte, dass ich bei ihr lebe und nicht bei Dad. Weiß der Teufel, warum, gemocht hat sie mich jedenfalls nie. Andererseits: Dad mochte sie noch weniger, sie hat ihm die Schuld an der Scheidung und allem gegeben, sie hat gesagt, er hätte Mum an den Rand der Verzweiflung getrieben und sie würde nicht zusehen, wie er auch noch das Leben eines unschuldigen kleinen Jungen ruiniert. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Mein unschuldiges Leben war ihr komplett egal, sie wollte bloß Dad noch zusätzlich eins reinwürgen, als er schon am Boden war, wollte dahin treten, wo es so richtig schön wehtut, und ihm alles nehmen. Sie verachtete ihn genauso stark, wie er sie verachtete. Ich weiß nicht, warum. Irgend so ein Bruder-Schwester-Ding. Egal, jedenfalls war ihr Plan, Dad als Trinker bloßzustellen. Sie rechnete damit, dass das Amt, wenn es erst mal erfuhr, wie oft Dad komplett betrunken war, zu ihren Gunsten entscheiden würde. Nie würde man zulassen, dass ich mit einem Säufer zusammenlebte. Aber sie machte ihre Rechnung ohne Dad. Er brauchte mich mehr, als sie es tat. Ohne mich war er einfach nur ein Trinker. Aber mit mir war er ein Trinker mit Verantwortung, ein Trinker mit Kindergeld, ein Trinker mit jemandem, der das Erbrochene aufwischt.

Nachdem er erfahren hatte, dass sich Tante Jean um das Sorgerecht bemühte, rührte er zwei Monate oder länger keine einzige Flasche mehr an. Keinen Tropfen. Keinen Schluck. Es war beachtlich. Er rasierte sich, wusch sich, trug einen Anzug und lächelte sogar ab und zu. Ich fing schon fast an ihn zu mögen. Tante Jeans Sorgerechtsfall war ein Rohrkrepierer. Sie hatte nicht die geringste Chance. Was den Rest der Welt betraf, so galt Mr William Pig als der ideale Vater.

Am Tag, als ich offiziell Dads liebevoller Fürsorge überschrieben wurde, ging er einen heben und kam drei Tage nicht nach Hause. Und als er schließlich zurückkam– unrasiert, mit verschwommenem Blick, stinkend–, kam er in die Küche geschlurft, wo ich gerade Tee machte, beugte sich zu mir runter, grinste wie ein Irrer und nuschelte mir ins Gesicht: »Kennste mich noch?«

Dann stolperte er hinüber zum Ausguss und übergab sich.

Das war also der Grund, warum er die Flaschen versteckte. Er wollte Tante Jean keinen Vorwand liefern, die Sorgerechtsdebatte neu aufzurollen. Es war weniger der Gedanke, mich zu verlieren, der ihm Kummer machte, als vielmehr die Vorstellung, noch mal zwei Monate absolut gar nichts trinken zu können.

»Scheiß Weib«, murmelte er von neuem, als ich mich jetzt über Dosen hermachte und sie zu flachen Scheiben stampfte, mit denen ich einen weiteren Müllsack füllte. »Sie kommt um vier«, fuhr er fort, »übermorgen, also sorg dafür, dass hier alles aufgeräumt ist.«

»Ja«, sagte ich, wischte mir das abgestandene Bier von den Handflächen und holte einen weiteren schwarzen Sack. Dad sah noch eine Weile zu, dann drehte er sich um und schlurfte ab ins Wohnzimmer.

Weihnachten bedeutete uns gar nichts. Es war einfach ein paar Wochen schulfrei für mich und eine gute Entschuldigung für Dad zu trinken, auch wenn er dazu eigentlich keine Entschuldigung brauchte. Es herrschte keine festliche Stimmung bei uns, es gab kein Wohlgefallen anderen Menschen gegenüber, keine Stechpalmen und keinen Mistelzweig– es waren nur kalte, verregnete Tage, an denen nichts weiter passierte.

Ich verbrachte den größten Teil des Mittwochnachmittags in der Stadt. Dad hatte mir ein bisschen Geld gegeben– vier versiffte Fünf-Pfund-Scheine– und gesagt, ich solle »ein paar Sachen für Weihnachten kaufen: Truthahn, Kartoffeln, Geschenke... Rosenkohl, solche Sachen«. Es war eigentlich zu früh, jetzt schon die Essenssachen anzuschleppen, Weihnachten war noch eine ganze Woche hin, aber ich hatte nicht vor mit ihm über dieses Thema zu diskutieren. Wenn er wollte, dass ich einkaufen ging, dann ging ich eben. So hatte ich wenigstens was zu tun.

Auf halbem Weg die Straße runter hörte ich es plötzlich hinter mir brüllen– Mar’n! –, und als ich mich umdrehte, sah ich Dad, der sich mit nackter Brust und Zigarette zwischen den Lippen aus dem Schlafzimmerfenster beugte.

»Vergess nich die scheiß... wie heißt das Zeug?«, schrie er und machte mit beiden Händen eine reißende Bewegung, als ob er an zwei unsichtbaren Bändern zöge.

»Was?«, rief ich zurück.

Er nahm die Zigarette aus dem Mund, schaute einen Moment mit leerem Blick in die Ferne und platzte dann heraus: »Kracher! Kauf so scheiß Weihnachtskracher. Große, ja, nicht die winzigen Scheißdinger.«

In der Innenstadt vor Sainsbury hatte sich der gruseligste Weihnachtsmann, den ich je gesehen habe, in seinen Sperrholzschlitten fallen lassen. Er war dürr und klein. So dürr, dass ihm sein breiter schwarzer Weihnachtsmanngürtel zweimal um die Taille passte. Unter dem schlecht sitzenden, nicht mehr sehr weißen Weihnachtsmannbart waren harte schwarze Stoppeln zu sehen und an seinen Füßen blitzte ein Paar nagelneuer Turnschuhe. Wenn er sein Ho-ho-ho rief, klang er wie ein Serienkiller. Sechs Rentiere aus Sperrholz zogen seinen Sperrholzschlitten.

Es regnete.

Ich beobachtete den dürren Weihnachtsmann eine Weile– dreißig Sekunden Zeit für jedes Kind und eine Glückstüte–, dann machte ich mich auf ans andere Ende der Stadt. Unterwegs dachte ich über den ganzen Weihnachtsmannkrempel nach. Ich versuchte mich zu erinnern, ob ich je wirklich daran geglaubt hatte, dass sich ein dicker Mann in einem dicken roten Mantel in einer einzigen Nacht durch Millionen verschiedener Schornsteine nach unten zwängen könnte, um Geschenke zu bringen. Zu einer bestimmten Zeit muss ich das tatsächlich geglaubt haben. Ich erinnere mich nur vage, wie ich mit drei oder vier Jahren auf dem Knie eines Weihnachtsmanns saß. Ich weiß noch, wie unangenehm seine rote Perlonhose gekratzt hat, wie klebrig sein Bart war und dass er seltsam nach Wein roch. Als ich ihn fragte, wo er wohne, antwortete eine vertraute nachlässige Stimme: »Polen... huu... Nordpolen... in ei’m unnerirrischen Iglu mit sweiundswanzig Swergen– hick – und ei’m Rentier für mein’ Schlitten.«

Es regnete noch immer, als ich endlich bei The Bargain Bin ankam. Das ist einer dieser Billigläden, die alles mögliche unsinnige Zeug verkaufen– Tassen, Handtücher, Sitzsäcke, Federmäppchen. Im Obergeschoss gibt es eine Spielwarenabteilung mit Bergen von Zweite-Wahl-Fußbällen und Maschinengewehren aus Plastik, die einen Höllenlärm machen. Man darf sie im Laden ausprobieren. Es gibt einen Pfeil, der auf den Abzug weist, darauf steht: Drücken, und wenn man abdrückt, machen die Gewehre ratatatatatata oder tacka-tacka-tacka-tacka-piu-piu. Querschläger. Ich schaute mich nur um, betrachtete die Regale mit kleinem Spielzeug– Plastiktiere, Kühe, Schafe, Krokodile, Gummischlangen und Wasserpistolen. Ich dachte, ich könnte dort vielleicht was für Alex finden, irgendein Weihnachtsgeschenk. Nichts Ernsthaftes, nur was Kleines, weißt du, symbolisch. Das Jahr davor hatte ich ihr eine Schachtel mit Plastikameisen geschenkt. Ich weiß nicht mehr, was sie mir geschenkt hat.

Egal, ich stand da, starrte auf die Spielsachen in den Regalen und hoffte etwas zu finden, das ihr gefiele und das ich bezahlen könnte, als ich plötzlich merkte, dass ich überhaupt nicht richtig hinguckte. Ich guckte, aber ich sah nichts. Das kam von dem Lärm. Vor lauter Lärm konnte ich mich nicht konzentrieren. Blechern klingende Weihnachtsmusik schallte aus den Lautsprechern an der Decke, mit Synthesizer-Schlittengeläut, wild in die Tasten gehauenen Tönen, ächzenden alten Sängern, die sich abmühten glücklich zu klingen– es war nicht zum Aushalten. Ein großes, schwirrendes Durcheinander von Klängen, das sich seinen Weg in meinen Kopf ätzte. Ich versuchte es zu überhören, aber es schien nur immer lauter zu werden. Und dazu war der Laden auch noch extrem überhitzt. Es war stickig. Keine Frischluft. Ich konnte nicht atmen. Die Geräuschkulisse lähmte mich– ratternde Maschinengewehre, sprechende Tiere, heulende Polizeisirenen, ta-tü, ta-tü, ta-tü, Eltern, die ihre Kinder anbrüllten und ihnen auf die Arme schlugen, die Kinder schreiend und plärrend, das beständige Piep, piep, piep der Kassen, die Musik... es war wie in einem Alptraum.

Ich musste raus.

Ich setzte mich eine Weile auf den Platz vor dem Laden. Der Regen hatte aufgehört, aber die Luft war feucht und kalt. Der Schweiß, der mir den Hals hinablief, fühlte sich klamm und fremd an. Ich saß auf einer niedrigen Steinmauer und beobachtete humpelnde Tauben, die nach Essensresten pickten, während von der nahen Einkaufspassage das Gejaule eines bärtigen alten Straßenmusikanten herüberwehte. Der Typ steht immer da und spielt denselben deprimierenden Song. When I’m old with only one eye, I’ll do nothing but look at the sky... Zwei schreiende Kinder jagten Tauben über den Platz und im Hintergrund waren die Stimmen endlos vieler Leute zu hören, die durch die überfüllten Straßen latschten und dabei ununterbrochen redeten, quasselten und sich gegenseitig Unsinn vorjammerten– schnatter schnatter schnatter, bla bla bla, schnatter schnatter schnatter. Aus den weiter entfernten Straßen schallten dissonante Klänge anderer Straßenmusikanten herüber, die sich nervtötend mit dem restlichen Lärm mischten– Drehleiergejaule, Banjo-Plingplong, peruanisches Geflöte, gellendes Pfeifen einer Blockflöte...

Es war der helle Wahnsinn. Zu viele Leute, zu viele Gebäude, zu viel Lärm, zu viel von allem.

Er ist immer da, dieser Lärm von zu viel von allem, aber niemand hört hin. Denn wenn man einmal damit anfängt, kann man nie wieder aufhören und am Ende wird man verrückt.

Einer mit wilden Haaren, der wie ein Idiot eine fetttriefende Teigtasche mampfte, setzte sich neben mich und grinste mich an. Kleine Stücke aufgeweichter Kartoffel klebten an seinen Zähnen. Ich entschloss mich weiterzugehen. Mein Hintern war kalt und nass von der feuchten Mauer und es fing auch wieder an zu regnen. Ich lief durch die Hintergassen, dann die Abkürzung durch das Parkhaus runter, über die Autobrücke, dann an der Bücherei vorbei zum Straßenmarkt, wo zwielichtig aussehende Männer in langen Nylonmänteln und fingerlosen Handschuhen an ihren Ständen dampfenden Kaffee aus Styroporbechern tranken. Mehr Lärm– beschissene Rock-’n’-Roll-Musik, laute Weihnachtslieder, Markthändler, die über das Chaos hinweg brüllten: Kaufen Sie hier Ihren herrlichen Truthahn!... Jede Menge herrliche Truthähne!... Geschenkpapier! Zehn Bögen für ein Pfund!... Kaufen Sie hier Ihr herrliches Geschenkpapier!

Ich kaufte den erstbesten Truthahn, den ich fand. Ein feuchtes weißes Ding in einer Tüte. In einer Woche würde er wahrscheinlich noch übler schmecken, als er aussah, aber das machte nichts. Dad würde am Weihnachtstag so betrunken sein, dass er alles äße. Sogar eine Möwe, wenn ich sie ihm auftischte. Und zwar roh.

Ich besorgte Rosenkohl und Kartoffeln, einen Rosinenkuchen, Kartoffelchips, eine Schachtel billige Kracher und eine Packung Weihnachtsdeko im Sonderangebot. Dann schleppte ich die Sachen nach Hause.

Es war dunkel, als ich zurückkam. Meine Arme taten weh vom Schleppen, meine Hände und Füße waren erfroren, mein Nacken steif. Und ich bekam eine Erkältung. Rotz tropfte mir von der Nasenspitze, ständig musste ich stehen bleiben und die Taschen absetzen, um mir die Nase zu putzen.

Alex wartete an der Bushaltestelle. Sie winkte und ich rannte über die Straße.

»Deine Nase läuft«, sagte sie.

»Ich weiß«, sagte ich und wischte sie am Ärmel ab. »Wo willst du hin?«

»Zu Dean.«

»Ach so.«

»Was hast du in den Taschen?«, fragte sie.

»Weihnachtszeug.«

»Was für mich?«

»Vielleicht.«

»Noch mehr Ameisen?«, grinste sie.

»Wart’s ab.«

Wenn sie lächelte, bekam ich manchmal dieses ungesunde Gefühl im Magen, wie... Ich weiß nicht, wie. Eines von diesen Gefühlen, bei denen du nicht sagen kannst, ist es gut oder schlecht. So was in der Art eben.

Ich stellte die Einkaufstüten ab und beobachtete die Autos, die die Straße rauf und runter dröhnten. Blech, Gummi, Abgase, Leute– alle unterwegs von einem Ort zum anderen, um irgendwas zu erledigen. Das Innere des Betonwartehäuschens wirkte deprimierend vertraut: der Fahrplan zerrissen und verunstaltet, die Scheibe davor fehlte, überall feuchter Dreck, gedankenloses Gekritzel an den Wänden– Dec + Lee... JAAA, MANN!... Duffy ist ein Arsch... Ich setzte mich auf den Klappsitz neben Alex.

»Hast du die Schnauze voll?«, fragte sie.

»Alles im grünen Bereich.«

Sie beugte sich vor, warf einen Blick in die Tragetüten und stupste eine von ihnen mit dem Fuß an. »Nicht schlecht, das Huhn«, sagte sie lächelnd.

»Das ist ein Truthahn«, sagte ich.

»Bisschen klein dafür.«

»Ist eben ein kleiner Truthahn.«

»Du wirst schon noch merken, dass es ein Huhn ist, Martyn.«

Sie grinste mich an und ich grinste zurück. Ihre Augen leuchteten wie Murmeln, klar, rund und perfekt.

»Hast du die Rolf Harrisse gesehen?«, fragte sie.

»Was?«

»In der Stadt, in der Fußgängerzone. Da waren Massen von Leuten, alle als Rolf Harris verkleidet. Du weißt schon, mit dunkler Brille, Bart und gelockten Haaren. Hast du sie nicht gesehen?«

»Nein.«

»Sie hatten Didgeridoos dabei und so.«

»Und warum waren sie als Rolf Harris verkleidet?«

»Keine Ahnung. Wegen Weihnachten, nehme ich an.«

»Was hat Rolf Harris mit Weihnachten zu tun?«

»Sie haben Weihnachtslieder gesungen.«

Ich sah sie an. »Ein Chor von lauter Rolf Harrissen?«

Sie schüttelte den Kopf und lachte. »Für einen wohltätigen Zweck.«

»Ach so, dann ist es in Ordnung.«

Sie schaute weg und winkte einem Mädchen auf der anderen Straßenseite. Ich wusste nicht, wer es war, irgendein Mädchen eben. Ich rieb mir den Nacken. Noch immer schwitzte ich, aber schon nicht mehr so schlimm wie vorher. Das Wartehäuschen stank. Mein Ärmel war mit eisigem Rotz verklebt und meine Füße wurden mit jeder Sekunde tauber. Aber sonst fühlte ich mich okay. Einfach nur dasitzen, reden, nichts tun, schauen, wie die Welt vorbeizieht–

»Da kommt der Bus«, sagte Alex und grub in ihrer Tasche nach dem Portemonnaie. »Ich muss los. Wir sehen uns später.«

»Okay.«

Der Bus bog in die Haltebucht, die Türen zischten auf und Alex stieg ein. »Gegen zehn?«, rief sie über die Schulter.

»Okay.«

Ich sah, wie sie zahlte. Ich sah den Busfahrer Knöpfe auf seinem Fahrscheindrucker drücken und ich sah, wie sich das Busticket herausschlängelte. Ich sah sie mit den Augen zwinkern, ich sah ihren Mund Danke sagen und ich sah den kohlschwarzen Glanz ihrer Haare, als sie den Fahrschein nahm, ihn zusammenrollte und in den Mundwinkel schob. Ich sah sie den Kragen ihrer Combatjacke hochziehen und ich sah das Aufblitzen ihres weißen T-Shirts am Saum ihrer Jacke, als sie anmutig durch den Bus nach hinten ging. Ich sah ihr nach und wartete vergeblich darauf, dass sie zurückschaute, als der Bus wieder auf die Straße bog, ruckend den Berg hinauffuhr und hinter der nächsten Kurve verschwand.

Sie schaute nie zurück.

Ich hatte Alex zum ersten Mal vor knapp zwei Jahren getroffen, als sie und ihre Mum in ein gemietetes Haus zogen, das von uns aus nur ein Stück weiter auf der andern Straßenseite liegt. Ich weiß noch, dass ich von meinem Fenster aus zusah, wie sie ihren ganzen Kram aus dem Möbeltransporter luden, und ich erinnere mich, dass ich dachte, wie nett sie aussah. Nett. Sie sah richtig nett aus. Schön. Ein bisschen gammelig, die wirren schwarzen Haare guckten unter einem zerbeulten schwarzen Hut vor. Sie trug eine abgewetzte alte Jeans und einen langen roten Pullover. Ich mochte auch die Art, wie sie ging. Ein leichtfüßiges Traben.

Was, wenn... hatte ich bei mir gedacht. Was, wenn ich hinüberginge und Hallo sagte? Hallo, ich bin Martyn, herzlich willkommen in unserer Straße. So was in der Art. Konnte ich doch ruhig machen, oder? Das wär doch nicht allzu schwer. Hi, ich heiße Martyn, wie läuft’s denn so...

Mach dich nicht lächerlich. Nicht in hundert Jahren.

Sie war damals fünfzehn und ich war vierzehn. Also fast vierzehn. Na gut, ich war dreizehn. Sie war eine junge Frau, ich bloß ein schlaksiger kleiner Junge.

Es war eine lächerliche Idee.

Also sah ich nur vom Fenster aus zu. Ich sah, wie sie hinauf in den Laderaum des Transporters stieg. Ich sah, wie sie den Krempel heraushob und ihrer Mum reichte. Ich sah, wie sie von dem Transporter runterhüpfte und sich den Staub von ihrer Jeans schlug. Ich sah, wie sie mit einer großen grünen Vase in den Händen den Aufgang hochsprang, und dann sah ich sie über einen losen Pflasterstein stolpern. Die Vase flog durch die Luft und landete mit einem schweren hohlen Schlag auf der Treppe. Jetzt gibt’s was, dachte ich. Aber als ihre Mutter herauskam, starrten sich die beiden bloß eine Sekunde an, schauten hinab auf die grünen Glasscherben, die über den ganzen Aufgang verteilt lagen, und fingen an zu lachen. Standen einfach da, kicherten und lachten sich schief wie ein verliebtes junges Paar. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Wenn mir das passiert wäre, hätte mein Vater einen Riesenaufstand gemacht und mir eins über den Kopf gebraten.

Als sie endlich wieder aufhörten zu lachen, räumte Alex’ Mum das zerbrochene Glas zusammen, sammelte die Scherben auf und legte sie in eine Schachtel. Sie war ziemlich groß, zumindest für eine Frau, und ein bisschen pummelig dabei. Ihr Haar war genauso schwarz wie das von Alex, aber kurz. Und ihr Gesicht wirkte irgendwie grau und müde, als bräuchte ihre Haut frisches Wasser. Sie trug eine ausgeblichene Latzhose und ein schwarzes T-Shirt, baumelnde Perlenohrringe und Armbänder um die Handgelenke. Während sie die Schachtel mit dem zerbrochenen Glas anhob und sich umdrehte, um ins Haus zu gehen, warf sie einen flüchtigen Blick in meine Richtung. Ich schaute weg. Als sie mit Handfeger und Kehrblech zurückkam, blickte sie noch mal hinauf zu meinem Fenster, dann bückte sie sich und fegte den Rest der zerbrochenen Vase zusammen. Sie musste etwas gesagt haben, denn gerade als ich vom Fenster wegwollte, drehte sich Alex um, ließ ein energisches Grinsen in meine Richtung blitzen und winkte.

»Hey.«

Schüchtern versuchte auch ich ein kleines Winken.

»Hast du gerade was zu tun?«, rief sie.

»Wie?«

»Hast du gerade was zu tun?«, wiederholte sie. »Wenn nicht, komm runter und hilf uns.«

Ich streckte meinen Daumen hoch und bedauerte es im selben Moment. Komplett bescheuert, so was.

Egal, vergiss es.

Ich zog mir schnell ein sauberes T-Shirt an, dann schlich ich auf Zehenspitzen die Treppe hinunter, um meinen Dad nicht zu wecken, der im Wohnzimmer seinen Verdauungsschlaf hielt, und lief nach draußen. Als ich über die Straße ging und auf den Transporter zukam, fühlten sich meine Beine an wie Gummi. Ich hatte verlernt, wie man geht. Ich war ein wankender Idiot.

Alex lächelte mich an und in dem Moment machten meine Beine erst richtig schlapp.

»Hallo«, sagte sie.

»Hallo.«

»Alexandra Freeman«, sagte sie, »Alex.«

»Martyn«, sagte ich und nickte mit dem Kopf auf und ab wie geistig behindert. »Äh... Martyn.«

»Das ist meine Mutter.«

»Hallo, Martyn«, sagte ihre Mutter. »Freut mich.«

»Mich auch«, sagte ich.

Alex kicherte.

Ich fühlte mich etwas besser.

Jetzt, nachdem Alex mit dem Bus weg war, schleppte ich mich über die Straße und fühlte mich noch schlechter als vorher. Das Okay-Gefühl aus dem Wartehäuschen war verflogen. Gedrückt. Genau so fühlte ich mich: gedrückt. Gedrückt wie ein... wie irgendwas Gedrücktes eben. Es ging mir immer schlecht, wenn sich Alex mit Dean traf. Dean war ihr Freund. Dean West. Er war achtzehn und arbeitete im Gadget Shop in der Stadt– Computer, Musikanlagen, elektronische Geräte. Er war ein Idiot. Pferdeschwanz, lange Fingernägel, schlechte Haut. Seinem Gesicht fehlte die Farbe: Lippen, Wangen, Augen, Nase– alles elend käsig. Er fuhr Motorrad und bildete sich ein, er wäre so eine Art Rocker, aber er war keiner. Er war bloß ein blasser, käsiger Idiot.

Einmal war ich zufällig in der Stadt auf die beiden gestoßen, Alex und Dean. Bei Boots. Ich wartete gerade auf Dads Arznei, als ich sie plötzlich gegenüber am Fotoautomaten entdeckte. Dean in seinem üblichen schwarzen Rockeroutfit, mit hässlichem bleichem Gesicht, das vor dem kalten Licht der Auslagen noch weißer wirkte als sonst. Er warf seinen Pferdeschwanz hin und her wie eine Kuh, die versucht Fliegen zu verscheuchen. Alex trug auch eine Lederjacke, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Die Jacke stand ihr gut. Alex wirkte ein bisschen gelangweilt. Wenn sie Dean anlächelte, konnte ich sehen, dass sie es nicht ernst meinte. Das gefiel mir. Sie warteten, dass ihre Fotos aus dem Automaten kamen.

Doofe Witzfotos, jede Wette. Lustige Fratzen, hahaha. Ich wandte mich ab, tat so, als würde ich die Arzneischachteln in der Apothekenauslage betrachten, und hoffte, Dads Medikamente kämen endlich, damit ich schnell abhauen konnte.

»Martyn!« Das war Alex’ Stimme.

Ich drehte mich um und sagte in gespielter Überraschung Hallo. Dean hatte seinen Arm um Alex’ Schulter gelegt.

»Das ist Dean«, sagte Alex.

Ich nickte.

»Na«, sagte er tranig und musterte mich von oben bis unten, »der Pigman. Treffen wir uns also mal. Hab ja schon viel von dir gehört.«

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, deshalb schwieg ich.

»Scheißeritis, was?«, sagte er.

»Wie?«

Er nickte mit dem Kopf in Richtung Apothekenauslage. Ich blickte auf die Schachteln, die ich angeschaut hatte: Durchfalltabletten.

Ich versuchte ein Lächeln. »Nein, nein, ich hab ein Rezept hergebracht. Warte bloß auf die Sachen, die der Arzt meinem Vater verschrieben hat.«

»Na klar«, sagte Dean höhnisch grinsend.

Ich sah Alex an und hoffte auf ihre Unterstützung. Sie schaute verlegen weg.

»Los, komm«, sagte Dean plötzlich zu Alex und zog sie an der Schulter.

Ich bin mir sicher, sie versteifte sich bei seiner Berührung ein bisschen. Trotzdem machten sie sich auf.

»Wir sehen uns«, rief Alex über die Schulter.

Dean winkte mir idiotisch.

Nicht dass ich eifersüchtig war. Na ja, ein bisschen eifersüchtig war ich wahrscheinlich schon. Aber nicht auf so eine kindische Art, weißt du, beleidigt, patzig, schmollend. So nicht. Nicht wirklich. Und dass ich jetzt gedrückt war, hatte gar nichts damit zu tun. Na gut, ein bisschen doch. Aber der Hauptgrund war, dass das Ganze einfach falsch war. Alex und Dean. Total falsch. Es stank zum Himmel. Es war falsch für Alex, dass sie mit ihm ihre Zeit verbrachte. Das war Verschwendung. Er war ein Nichts. Es war einfach falsch. Falsch. Falsch. Falsch. Sie war viel zu gut für ihn.

Während ich das Gartentor aufstieß, den schmalen Weg entlangschlurfte, der zur Rückseite unseres Hauses führte, und dabei über Hundekot, ausgedrückte Zigarettenkippen und Müllsäcke voller leerer Bierdosen stieg, ging der Regen in Schnee über.

Was geht dich das überhaupt an, dachte ich plötzlich. Sie kann sich treffen, mit wem sie will. Was geht dich das an, was geht dich das an?

Was?

Ich blieb einen Moment stehen und fragte mich, mit wem zum Teufel ich da eigentlich diskutierte. Dann zuckte ich mit den Schultern und ging durch die Hintertür ins Haus.

»Wird aber auch Zeit, Scheiße noch mal.«

Dad stand in seinem fleckigen Unterhemd am hinteren Fenster, trank Bier, rauchte eine Zigarette und sprayte Rasierschaum auf die Küchenscheibe. Ich sah ihn an, sagte nichts und stellte die Einkaufstüten auf den Kühlschrank.

»Wechselgeld?«, sagte er und hielt die Hand auf. Ich gab ihm, was noch übrig war. Er schnupperte dran, steckte es dann in seine Tasche und ging zu den Einkäufen. »Haste alles gekriegt?«

»Ich glaub, ja.«

»Scheiß noch mal, sollse auch besser«, sagte er und schob seine Hand in eine der Tüten.

Ich hatte keine Ahnung, was er meinte. Er auch nicht, nehme ich an. Er grummelte sich durch die Einkaufstüte, stieß dies zur Seite und das, während die Zigarettenasche überallhin regnete, dann schaute er plötzlich auf und meinte: »Wo sinenn die scheiß Kracher?«

»In der andern Tüte«, erklärte ich ihm.

»Ach so.« Er zuckte mit den Schultern und drehte sich zum Fenster. »Was meinse dazu?«

Cremig weißer Rasierschaum triefte über das ganze Fenster, große Kleckse glitten an der Scheibe herunter und häuften sich auf dem Fensterbrett zu kleinen seifigen Gebirgen auf. Zuerst dachte ich, es wäre ein vermurkster Versuch, sauber zu machen, aber das ergab keinen Sinn, denn Dad machte nie sauber... und dann auf einmal kapierte ich. Es sollte Schnee sein. Weihnachtsdekoration.

»Sehr schön, Dad«, sagte ich. »Gute Idee.«

»Ja, ich mein...«, sagte er und verlor das Interesse. »Sieh zu, dasse die Sachen verstaut kriegst, bevor se schlecht wer’n.«

Hasste ich ihn? Er war ein Säufer und behandelte mich wie Müll. Was denkst du denn? Natürlich hasste ich ihn. Du hättest ihn auch gehasst, wenn du ihm je begegnet wärst. Weiß der Teufel, warum Mum ihn geheiratet hatte. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem Alex mit Dean zusammen war. So eine Art geistiger Kurzschluss. Ja, ich hasste ihn. Ich hasste jeden Zentimeter an ihm. Von seinem Gesicht mit den geplatzten Adern und der roten Nase bis zu seinen dreckigen, stinkenden Füßen. Ich hasste sein ganzes bierstrotzendes Gehabe.

Trotzdem wollte ich ihn nie töten.

Dinge passieren nicht einfach so, sie haben Ursachen. Und die Ursachen haben Ursachen. Und die Ursachen der Ursachen haben Ursachen. Und dann bewirken die Dinge, die passieren, wieder andere Dinge, sie werden selber zu Ursachen. Nichts bewegt sich in gerader Linie vorwärts, nichts ist einfach so. Und auf diese komische Art war es im Grunde Die illustrierte Sherlock-Holmes-Gesamtausgabe, die meinen Dad tötete. Wenn ich nicht zum Geburtstag Die illustrierte Sherlock-Holmes-Gesamtausgabe bekommen hätte, wäre mein Dad noch am Leben. Wahrscheinlich.

Es war, glaube ich, an meinem zehnten Geburtstag. Oder vielleicht am elften. Irgendwann um die Zeit. Ich weiß nicht, wer mir das Buch geschenkt hat. Meine Mum kann es nicht gewesen sein, die war längst fort. Und es war auch nicht Dad, das weiß ich, weil der jedes Mal meinen Geburtstag vergaß. Von ihm hab ich nie irgendwas gekriegt– höchstens dreckige Wäsche und Kopfweh. Aber es ist ja egal, wer es mir vermacht hatte, Hauptsache, es hatte jemand getan. Und das war der Fall. Die illustrierte Sherlock-Holmes-Gesamtausgabe. Es war ein mordsmäßig riesiges, dickes Buch, das alle Sherlock-Holmes-Geschichten enthielt, illustriert mit den Originalzeichnungen, die Sherlock als diese finstere, unheimliche Gestalt mit irren, tief liegenden Augen und grausamem Mund zeigen. Ich hatte vorher noch nie irgendwelche Kriminalgeschichten gelesen und hätte mich vielleicht auch damals nicht weiter um das Buch gekümmert, wenn ich nicht mit einer Erkältung im Bett gelegen wäre. Ich meine, es war wirklich ein dickes Buch, fast tausend Seiten. Das ist eine ganze Menge. Das Buch wog mindestens eine Tonne. Aber ich langweilte mich so sehr, einfach im Bett rumzuliegen und nichts zu tun, nur die Wände anzustarren und auf das Bollern zu hören, mit dem Dad in betrunkener Umnachtung herumlief und fluchte, weil er sein Essen selber machen musste– ich langweilte mich wirklich so sehr, dass ich irgendwann das riesige Buch in die Hand nahm und einfach anfing zu lesen. Und es war spitzenmäßig. Ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich war begeistert, von jeder einzelnen Geschichte darin. Tausend Seiten? Es konnten gar nicht genug sein. Ich hing an der Angel. Eine Kriminalgeschichte nach der andern. Ich las die ganze Ladung in zwei Tagen. Danach las ich alle Geschichten noch einmal.

Und so kam ich dazu, Krimis zu mögen. Geschichten über Mord und Totschlag, Gangsterstorys, Thriller, Detektivromane, nenn sie, wie du willst, ich liebe sie alle.

Nachdem ich sämtliche Einkäufe verstaut, danach ein bisschen aufgeräumt, abgewaschen und Dad einen Käsetoast gemacht hatte, ging ich hoch in mein Zimmer, legte mich aufs Bett und versuchte eine Weile zu lesen. Der große Schlaf von Raymond Chandler. Falls du es nicht weißt, Raymond Chandler ist der beste Krimiautor aller Zeiten. Philip Marlowe heißt sein Held. Marlowe, Privatdetektiv. Cool, knallhart, bitter und komisch. Ein Ehrenmann. Schlimme Gegend. Schlimme Gauner. Schlimme Stadt. Böse Mädchen, anständige Mädchen, verrückte Mädchen. Gute Polizisten, böse Polizisten. Knappe Dialoge. Erpressung, Mord, Geheimnis, Spannung. Und eine Handlung mit mehr Windungen, als eine Schlange mit Bauchweh hat. Ich hatte bereits sämtliche anderen Marlowe-Geschichten gelesen und freute mich schon lange darauf, endlich Der große Schlaf anzufangen. Sie gilt als die beste. Aber als ich das Buch aufschlug und anfing zu lesen, brachte ich es einfach nicht auf die Reihe. Die Worte blieben nicht hängen. Ich las bis unten auf der Seite und stellte fest, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, was ich da gerade gelesen hatte. Also fing ich noch mal von vorn an, konzentriert, bemüht Zeile für Zeile, Wort für Wort zu lesen, jedes einzeln, schön langsam, aber nach der Hälfte der Seite hatte ich wieder den Faden verloren. Ich weiß auch nicht. Es war, als hätte ich keine Macht über meine Gedanken, sie glitten mir einfach davon. Deshalb hörte ich auf zu lesen, lag bloß auf meinem Bett und starrte blind an die Decke.

Ich dachte an Alex. Ich freute mich darauf, sie später noch zu sehen. Sie kam fast jeden Abend vorbei. Manchmal ging ich auch zu ihr rüber, aber meistens kam sie zu mir. Wir machten nichts, sondern saßen einfach nur da und unterhielten uns. Ich erinnere mich, wie sie das allererste Mal rüberkommen wollte, ungefähr eine Woche nachdem wir uns kennen gelernt hatten. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich war ziemlich durcheinander. Warum kam sie? Was wollte sie? Mochte sie mich? Was sollte ich machen? Ich war total durch den Wind. Aber als sie dann da war, hatte ich das Gefühl, wir würden uns schon seit Jahren kennen. Kein Problem. Keine Unsicherheit. Kein merkwürdiger Unterton. Nicht mal Dad schien sie besonders zu irritieren.

»Ist er immer betrunken?«, fragte sie, nachdem er in mein Zimmer gestolpert war, sie gemustert und mir zugezwinkert hatte wie ein Lüstling und danach wieder hinausgestolpert war.

»So ungefähr.«

»Meiner war genauso«, sagte sie nur feststellend. »Darum hat ihm meine Mutter den Laufpass gegeben.«