4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

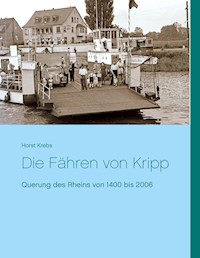

Kripp ist ein großer Lichtblick, das Buch handelt von den kleinen Lichtblicken. Kripp ist der einzige Ort auf dieser Erde, der an den Flüssen Rhein und Ahr liegt. Im Osten des Ortes fließt der Rhein, im Süden die Ahr, im Westen trennt die Bahntrasse, die weiter nördlich wieder den Rhein berührt. Ohne Fähren, Brücken und Unterführungen wäre Kripp nicht mehr zu erreichen. Ruhe kehrt in Kripp erst ein, wenn die Hochwasser beider Flüsse den ersten Stock der Häuser erreichen. Dann verstummen die Autos, keine Schiffe fahren mehr, keine Fähren. Hochkonjunktur für die Kripper Feuerwehr, die bestens für diese Katastrophen ausgerüstet ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Dorfleben Kripp

Erstes Dampfschiff in Kripp

Kripp zwischen 1949 und 1950

Kripp 19. Jahrhundert

Imperium Heitemeyer

Jüdische Familie Scharf

Kripp 1918 Besatzung

Der Kripper Graf Taveggi

Tagebuch 1918 Besatzung

Kripper Auswanderer nach Übersee

Insel Kripp

Kripper Wahrzeichen fällt

Tagebuch Lager 1945

Ende Kripper Lederfabrik

300 Jahrfeier Kripp

Fährnotizen von Weis/Funk

Watt et net all jewäse wor

Fotos vom alten Kripp

Anhang

Vorwort

Kripp ist ein großer Lichtblick, das Buch handelt von den kleinen Lichtblicken.

Kripp ist der einzige Ort auf dieser Erde, der an den Flüssen Rhein und Ahr liegt. Im Osten des Ortes fließt der Rhein, im Süden die Ahr, im Westen trennt die Bahntrasse, die weiter nördlich wieder den Rhein berührt. Ohne Fähren, Brücken und Unterführungen wäre Kripp nicht mehr zu erreichen. Ruhe kehrt in Kripp erst ein, wenn die Hochwasser beider Flüsse den ersten Stock der Häuser erreichen. Dann verstummen die Autos, keine Schiffe fahren mehr, keine Fähren. Hochkonjunktur für die Kripper Feuerwehr, die bestens für diese Katastrophen ausgerüstet ist.

Das Überlebte unserer Mütter und Väter wird durch unser Wissen heute verstanden. Die Gräber verschwinden und neues Land blüht, vom ersten bis zum letzten Blick. Genau so ernähren sich die Generationen. Am Ende muss man sich an der Vergangenheit erfreut haben, damit die Zukunft nicht unendlich erscheint und sich unserem Gesichtsfeld entzieht. Immer mehr und häufiger drängt die Zeit Vergangenes zurück. Vieles der Vergangenheit ist den Menschen in Kripp auch heute nie zum Sichtbaren gewesen. Kleine Lichtblicke eines rheinischen Dorfes, der Untertitel dieses Buches. Am Ende muss man sich an der Vergangenheit erfreut haben, damit die Zukunft endlich bleibt.

Ich habe den Ort 1972 verlassen. Als frecher Junge war ich nun geprägt, meine Zukunft zu gestalten. Meine Lebensziele habe ich erreicht, weil ich in Kripp geboren wurde. Heimat zahlt sich aus, das kann man nicht vergessen.

Hildegard Funk und Willy Weis, die beiden Autoren der Geschichte Kripp, haben mich unterstützt, meine Gedanken der Kripper Vergangenheit wieder ins Bewusstsein zu bringen. Ohne sie hätte ich vieles abgehakt. Sie waren die Grundlagen für dieses Buch und auch für meine erste Geschichte dieses Buches, unser Dorfleben von 1950 – 1970. Jedes Haus kam mir wieder in Erinnerung, jedes Geschäft, jedes Unternehmen. Vor allem die Menschen von damals kamen mir wieder in Erinnerung. Alles verband sich mit früheren Aktionen, wo der Bäcker uns die Brötchen brachte, wo ich mit der Kanne die Milch holte, wo ich dem Schuster bei der Arbeit zuschaute,wo ich am Büüdsche ein Eis essen durfte.

Die Recherchen waren umfangreich und Zeit aufwändig. In der Karibik erreichte mich eine mail aus England, dass sich die Urenkel des Grafen Taveggis mit mir in Verbindung setzen möchten. Ich bekam das Familienwappen der Taveggis, welches ich in diesem Buch stets am Anfang eines jeden Taveggikapitels einfügte. Ich bekam Bilder aus deren Familienalbum, Einblicke in das Gästebuch vom Grafen, vieles vom Batterieweg, wo die Taveggis und Heitemeyers wohnten.

In Montecchio, nahe Bologna, lernte ich Daria Spaggiari kennen. Sie hatte gute Kontakte zu den Behörden. Ihre Mutter und Elfrieda Taveggi geb. Heitemeyer waren gute Freunde gewesen, und die Spaggiaris sind heute noch diejenigen, die das Grab der Familie Taveggi pflegen. Ihre neuzeitlichen Fotos von der Grabstätte und Inschriften von Gräfin Taveggi, Graf Taveggi, Sohn Robert und Tochter Mathilde schließen unsere Beweiskette.

Zum Kripper Leben gehören auch die beiden Weltkriege. Hier hatte ich viele einzelne Kontakte mit den Enkelkindern einiger Soldaten aus dem 1.Weltkrieg, die mir ihre Geschichten erzählten. Über Jahre durchforstete ich das US Nationalarchiv und las viele alte Ausgaben von amerikanischen Zeitungen. Oft waren die Mosaiksteinchen winzig. So stand in der New York Times, dass der Hund von Robert Heitemeyer ein rotes Halsband trug. Daraus konnte ich recherchieren, dass Robert zum zweiten mal verheiratet war und fand dadurch heraus, dass er von New York eine Urlaubsfahrt nach Paris machte und dort in Frankreich verstarb.

Alle diese kleinen Mosaiksteinchen, ergaben später ein fast vollständiges Bild. Die Archive in Amerika waren auch ein wesentlicher Bestandteil in der Recherche Kripper und Remagener Auswanderer. In diesem Buch habe ich nur die Kripper Auswanderer erwähnt. Die Auswanderer aus Remagen sind von mir aufgeführt in der Kripper Schriftenreihe Band 6 auf 128 Seiten.

Im Jahre 2009 sprach ich mit Professor Otfried Wagenbreth über seine Zeit im Kriegsgefangenenlager Kripp-Sinzig 1945. Seine Aufzeichnungen, so wie seine gemalten Skizzen im Lager über diese Zeit, hat er mir zukommen lassen. Sie werden uns stets in Erinnerung halten.

Gefreut habe ich mich der vielen Fotos aus dem alten Kripp, welche die Bevölkerung zur 300 Jahrfeier unseres Ortes zur Verfügung stellte. Heute wissen wir, dass diese Fotos Bestandteil unserer Geschichte bleiben werden.

Zum Abschluss noch eine kleine Korrektur zur Kripper Chronik. Das erste Dampfschiff, welches an Kripp vorbeifuhr war nicht die „Defiance“. Die fuhr nur bis Köln und musste wegen starker Strömung wieder umkehren. Das erste Dampfschiff fuhr ein Jahr später 1817 an Kripp vorbei. Es war die „Caledonia“ unter dem Steuermann James Watt jr, dem Sohn von James Watt, der maßgeblich an der Entwicklung der Dampfmaschine beteiligt war. Die Details in diesem Buch.

Horst Krebs

Dorfleben Kripp 1950 - 1970

In den 50er Jahren lebten hier fast 800 Menschen, und 70 Jahre später hatte sich diese Einwohnerzahl mehr als vervierfacht. Damals gab es in Kripp noch die große Möbelfabrik Firma Atzenroth, die Lederfabrik der Brüder Gummersbach, den Getränkehersteller Lehnig, die am Rhein liegende Wäscherei Herres, die Kordfabrik Worms und eine Ziegelei, wo in großen Steinöfen Ziegelsteine gebrannt wurden. Die alte Ziegelei war für uns ein herrlicher Abenteuerplatz. Diese sechs Betriebe stellten nach dem Kriege die meisten Arbeitsplätze zur Verfügung, und so war auch in der Gesamtheit aller Unternehmungen unser Dorf Kripp ein eigenständiger Ort, der sich ganz ohne Abhängigkeiten selbst versorgen konnte.

Als in den 20er Jahren das Notgeld im Land verteilt wurde, da wurden auch Münzen aus unserer Region geprägt. Der Metallbedarf der Kriegsindustrie führte zu Mangel an Münzen, und der Bedarf wurde durch die Städte und Gemeinden durch eigene Ausgaben gedeckt. Im Archiv Willy Weis sind neben der 10Pf. Münze noch die weiteren Ausgaben einer 5 Pf. und 50 Pf. Münze zu finden. Ich konnte auf einer Versteigerung in Hamburg die 10Pf Münze mit dem Aufdruck der "Kripper Lederfabrik GmbH Kripp A/Rhein" ersteigern. Sie gehört zu einer der seltenen Notgeldmünzen, und ist kaum zu finden.

Neben der Lederfabrik stand das Gelände der früheren Ziegelei, wo heute ein kleiner Gewerbepark eingerichtet ist. Auf dem Foto sieht man, wie das Hochwasser der Ahr die Senke füllt. Die alte Ziegelei hatte einen ähnlich hohen Schornstein wie der von der Lederfabrik. Darüber hinaus bestand die Ziegelei aus einem festen Brennofen und den diversen Ziegelhütten zum Trocknen der Steine. Die Ziegel wurden aus Lehm, Sand und Wasser hergestellt. Diese Ressourcen waren reichlich vorhanden. Lehm wurde durchgearbeitet, getreten und dann in Holzformen gepresst. Anschließend wurden sie in den Ziegelscheunen zum Trocknen gelagert, bis sie eine lederartige Konsistenz besaßen. Danach brannte man die Ziegel im Meiler etwa drei bis fünf Mal.

Hochwasser in der Kripper Ziegelei

Die Firma Quellen-Lehnig nutzte in den 50ern die Maria-Luisen-Quelle, um in einer selbst erstellten Anlage gegenüber der damaligen Wäscherei Mineralwasser in Flaschen abzufüllen. Glasflaschen wurden hier in einer Maschine gespült und kamen dann auf ein Laufband. An einem

Lichtmonitor saß dann ein Mitarbeiter und kontrollierte die optische Sauberkeit von jeder Flasche. Das Mineralwasser kam dann am Einfüllautomaten in die Flasche. Bei den beiden Sorten Orange oder Zitrone wurde vorher in der Siruppresse der Fruchtsirup zugeführt. Die Schließung der Flaschen erfolgte dann durch einen Mitarbeiter, der die Flaschen von Hand durch einen Hebelverschluss verschloss. Auf der Etikettiermaschine kam dann das Lehniglogo drauf, so wie ein schmales Bändchen über den Verschluss. Man nahm dann von Hand die Flaschen aus der Etikettiermaschine und legte sie auf einen riesigen drehbaren Teller, von denen die Flaschen dann genommen wurden und in Holzkisten verpackt wurden. Mit einer Sackkarre wurden dann immer 4 Kisten in die Lagerhalle gebracht, wo sie auf die Auslieferfahrzeuge geladen wurden. Wenn Holzkisten defekt waren, wurden sie von dem Kistenflicker repariert. Die roten Lehnigautos aus Kripp belieferten die Kunden im Kreise Ahrweiler, Siegburg, Koblenz, Altenkirchen, Bonn und Mayen.

Im Dorf verteilt waren die Landwirtschaften Molitor, Schäfer, Lafs, Jüssen und Seifert, alle mit Viehbetrieb. Viele Familien in Kripp brachten ihre Obst- und Gemüseernten in die dorfeigene Sammelstelle der Mittelstraße. Unvergessen die Benzinholder von Alfons Schmitz, Peter Wolf und Helmut Kremer, die während der Erdbeerzeit meilenweit zu hören waren. In der Erntezeit stand man zeitweise Schlange, um an der Sammelstelle abgefertigt zu werden. Heute sind diese Erdbeerfelder in Bauland umgewandelt worden. Bauunternehmer Anton Rick wohnte in der Hauptstraße, Helmut Mommerz mit Architektenbüro Neuss wohnten in der Mittelstraße und Josef Krall in der Rosenstraße.

Frisch gebackene Brötchen gab es bei den Bäckern Etscheid, Heinz Kupp und Lothar Schmidt. In dieser Zeit, bekam man jeden Morgen frische Brötchen vor die Haustüre gelegt. Ich erinnere mich noch an Herrmann Uhl und die beiden Söhne der Familie Etscheid, Rolf und Friedhelm. Kleider und Stoffe gab es bei Maria Wester, die ihr Geschäft gegenüber der Dorfschenke hatte. Kleider und Stoffe mit einer Haushaltsabteilung gab es auch bei Käthe Schumacher in der oberen Quellenstraße. Die kunsthandwerklichen Betriebe Wellpott und Deusen, Schlosserei Marx, der Santärbetrieb Jakob Breuer sowie die Autoschlosserei Arnold Lüttgen waren gleichmäßig im Ort verteilt. Jakob Breuer hatte noch ein Geschäft neben seiner Werkstatt, wo seine Frau sanitäres Material verkaufen konnte. Ärzte und Apotheken gab es nicht im Ort, außer Herr Dr. Karsten, dem Leiter des Sanatoriums, der nicht nur ein Allgemeinmediziner war, sondern auch Zahnarzt. Es gab einen kleinen Notdienst bei unseren beiden Nonnen, die mit Pflaster und Verband ausgestattet waren. Dieser Nonnenorden hatte auch die Leitung des Kindergartens, und viele werden "Tante Trude" noch kennen, die aber nicht dem Orden angehörte.

Die Schuhreparaturen wurden von den drei Schustern Syberz, Theisen und Matthias Müller durchgeführt. Die Kleider schneiderte Eugen Betzing. Herr Betzing nähte auch alle Uniformen und die Käppis der damaligen Kripper Stadtsoldaten in rot/blauem Cordstoff, so wie die Kleider für die Prinzengarde. Ich kannte Eugen nur mit Zigarre.

Das Bild zeigt die erste uniformierte Prinzengarde 1960 der Karnevalsgesellschaft. Uniformen genäht vom Kripper Schneider Betzings Eu(gen) Foto: Willi Krebs

Vier große Gärtnereien gab es im Ort, Gärtnerei Schäfer am Wasserturm, Schittko in der Mittelstraße, Küpper am Rhein und Gärtnerei Willi Überbach in der Voßstrasse. Später eröffnete Gärtner Otto Föhr mit seiner Frau Elfie in der Hauptstrasse ein Blumengeschäft. Otto ist auch mitverantwortlich für die schönen Blumen auf dem Friedhof. In der Hauptstrasse gab es die Lebensmittelläden Schwäbig, Breuer, Etscheid, Leber, Kupp und Frieda Schmidt. Die Milch kauften wir bei Maria Rick, und Gemüse gab es auch bei Frau Bauer, die gegenüber Landwirt Schäfer ein Geschäft hatte. Herrmann Will, seine Frau und die Tochter Irmgard hatten ihr Lebensmittelgeschäft in der Mittelstraße. Hier konnte man auch Kartoffeln in Säcken kaufen, genau so wie bei Familie Fuhrmann Ecke Ahrstraße. Kaninchen zu Weihnachten bekamen wir immer von Albert Wilhelm. Und am Martinstag brachten wir den "Uhles Teig" zum Backofen bei Etscheid und ließen Uhles backen. Uhles war damals eine Kripper Spezialiät und ist es heute noch. Und nur in Linz und Kripp heißt er Uhles.

Die urrheinische Spezialität, von der hier die Rede ist, hat viele Namen. Der Name ist nicht rheinisch- regional, er ist rheinisch-lokal, von Ort zu Ort verschieden. Frage man nicht wieso.

Eines aber versöhnt bei all' dieser verwirrenden Namensvielfalt: schmecken tut er, wie immer er auch genannt sein mag, gleich gut. Und schon der Duft, den er verströmt, wenn er aus dem Ofen genommen wird und goldbraun und knusprig auf den Tisch kommt, der lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. Und dann der Anschnitt, die erste, nicht zu karg bemessene Schnitte auf dem Teller ... Apfelmus dazu und ein kühles Bier, Kölsch natürlich, eine andere Biersorte käme gar nicht in Frage. Dann, ja dann ist für jeden Rheinländer die Welt in Ordnung, mag draußen außerhalb der rheinischen Grenzmarken die übrige Welt auch zusammenbrechen. "De Haupsaach es, dat et mir schmeckt. Wat soll de janze Keu do drusse. Et kütt jo suwiesu wie et kütt."

(Sinngemäß: "Was soll das ganze Gezerre da draußen, Hauptsache, es schmeckt mir. Es kommt ja sowieso wie es kommen muss.")

Bleiben wir beim uns vertrauten Namen" Uhles". Er ist vom Ursprung her eigentlich eine "Arme-Leute-Mahlzeit" zu St. Martin, einem im Rheinland ebenfalls bedeutenden katholischen Feiertag. Das Kirchenfest des hl. Martinus, römischer Offizier und späterer Bischof von Tours, wird am 11. November begangen und erfreut vor allem die Kinder, die am Vorabend oder auch am Abend des Feiertages selbst mit bunten Laternen durch die Straßen zum Martinsfeuer ziehen. Die Geschichte ist bekannt. Martinus, um 317 als Sohn eines Centurio in Ungarn geboren, traf vor den Toren der Stadt Amiens in Gallien, wohin er mit einer Kohorte römischer Reiterei unterwegs war, zur Winterzeit einen erbärmlich frierenden Bettler in zerlumptem Gewand. Er zog sein Schwert und teilte seinen warmen Mantel in zwei Hälften, um den einen Teil dem Bettler als wärmendes Tuch zu geben. Im Rheinland sind die alljährlichen Martinszüge uralte Tradition. Sankt Martin reitet inmitten der Kinder, und nach dem Abbrennen der von allen Höhen rings über dem Rhein hochlodernden Feuer, werden die Kinder mit Wecken und Wurst beschenkt. Zu Hause aber gab es früher stets " Uhles", es sei denn die Familie war gutbürgerlich begütert. Dann wurde eine Martinsgans verzehrt.Gänsebraten zu St. Martin, das hätten viele der sogenannten "kleinen Leute" auch gern gegessen, konnten es sich aber nicht leisten. Kartoffeln, die hatte man, und ein paar Würste oder ein Stück Speck, das war erschwinglich. So wurde der "Uhles" die Martinsgans der weniger Begüterten.

Der Uhles konnte übrigens nur im Winter in den Ofen geschoben werden, wenn die Kartoffeln aus dem Kellervorrat schon gealtert waren. Mehlig, sehr mehlig mussten sie außerdem sein. Mit frischen Kartoffeln neuer Ernte kann man keinen "Uhles" machen.

Wenn man heute zurückdenkt an die Jahre seiner Kindheit, dann kommen einem Bilder in Erinnerung, die man sich sein Leben lang bewahrt hat. Man denkt an jene Wintertage, an denen draußen auf den Straßen die Kälte klirrte und wir Kinder uns zu Hause in die so wohltuend warme Küche flüchteten, wenn wir durchgefroren des Mittags aus der Schule kamen. In der Küche, da stand die Mutter am Herd und war, wie immer, sehr beschäftigt. Sie wandte nur kurz den Blick und sagte:"Wascht euch die Hände! Gleich gibt's was zu essen, es gibt Uhles"

Kartoffel, Erdäppel, Grumbere. Bezeichnungen für eine schlichte Feldfrucht, die wir bekanntlich dem Alten Fritz zu verdanken haben, der diesen Konquistadoren-Import aus Amerika in seinem Preußen eingeführt hat. Nun ist "Preußen" nun nicht gerade etwas, was eines Rheinländers Herz zu erfreuen vermag, denn die "Preußen" haben schließlich seinerzeit, nach den napoleonischen Kriegen die Rheinlande annektiert, sind als Besatzungsmacht aufgetreten, haben jenen fürchterlichen bürokratischen Verwaltungsbegriff " Rheinprovinz" erfunden. Aber das ihr großer Friederich einst für die Einführung der Kartoffel gesorgt hat, das danken sie trotz aller Vorbehalte gegen alles Preußische. (Quelle: Karl Heinz Grohs)

Man stelle sich die unverzeihlichen weißen Flecken auf der rheinischen Speisekarte vor: Es gäbe weder Uhles noch Rievkooche, weder Himmel on Ärd noch Hämmche mit Püree, weder Grumberezupp noch Quellmänner mit Herring. Und och op de Grombereschloot mit Wüüschje müssten wir verzichten. Eine Katastrophe. Für alle Unwissenden hier das Rezept für den Uhles:

....... zwei Kilo mehlige Kartoffeln, zwei in Milch eingeweichte Brötchen, eine mittel dicke Zwiebel, ein Ei, vier grobe Mettwürstchen, zweihundert Gramm durchwachsenen Räucherspeck, dazu als Würze: Salz, Pfeffer, Muskat. Die Kartoffeln und die Zwiebel werden grob gerieben. Die Würste und der Speck werden in Scheiben geschnitten. Dann werden alle Zutaten miteinander vermischt und in einen mit Öl gut ausgefetteten Eisenbräter gegeben. Auch die Oberfläche muss mit Öl begossen werden. In den Backofen geschoben, wird der "Uhles" bei einer Temperatur von zweihundert Grad eineinhalb bis zwei Stunden gegart.

De echte Kripper Uhles

Das Micky Maus Heftchen kauften wir uns im Zeitungsladen Tutlewski. Später übernahm Frau Käthe Werner das Geschäft, gefolgt von Paul Schladt. Die Brüder Blank hatten einige Jahre eine Kleiderreinigung in der Hauptstrasse .Es gab drei Friseurgeschäfte, alle drei mit Damen- und Herrenabteilung. In Erinnerung geblieben sind mir Heinrich Hammer, sowie Sebastian Lützig und Raimund Rich, der nur einige Jahre in Kripp war. Allen dreien gemeinsam war, dass die Ehepartner die jeweiligen Damenabteilungen leiteten. Die Haare wurden damals noch mit einem mechanischen Schneideapparat geschnitten, ohne elektrischen Strom. Mein erster Haarschnitt war im Salon Lützig, da hatten wir kleinen Kinder anfangs geweint, weil die Handschneidegeräte immer so pieksten.

Beim Lebensmittel Laden Leber war auch eine kleine Kneipe angeschlossen, die später zu einem Cafe umgewandelt wurde.

Es war das Eckhaus Haupt/Mittelstraße,wo Familie Schumacher wohnte. Familie Schremmer übernahm dieses Geschäft, welche dann später das Gasthaus "Rhein-Ahr",schräg gegenüber, führten.

Es gab eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche, eine Kapelle im Oberdorf und die Johanniskirche, die ich als Kind nur als Ruine kannte. Details dieser Einrichtungen finden sich in den Dokumentationen von Weis/Funk und der dazu gehörenden „Kripper Schriftenreihe“.

Ignatz Lohmer war der Entdecker der Marien-Luisen-Quelle, dessen mineralhaltiges Heilwasser von der Firma Lehnig und dem Sanatorium Dr. Karsten genutzt wurde. In der Nähe dieser Quelle stand das gastronomisch betriebene Kurhaus, welches heute abgerissen ist. Jeden Rosenmontag, wenn die Lehrer aus der Schule abgeführt wurden, ging es mit Prinz und Gefolge ins Kurhaus zum Feiern.

Die Ansichtskarte rechts zeigt den Rhein mit einem Fluss abwärts fahrenden Raddampfer, die Linzer Seite mit dem Kaiserberg und das Hotel Rheingold in Kripp um 1920. Die nahezu barocke Fassade des Hotels gibt es heute leider nicht mehr. Damals lagen die Terrassen des Campingplatzes und des Hotels Rheingold auf der gegenüber liegenden Straßenseite, wo man herrlich sitzen konnte bei Kaffee und Kuchen.

Hinter dem Schild "Musikalischer Wirt" war die Terrasse Geyer. Unterhalb der Terrasse war der Rhein mit dem angrenzenden Campingplatz. Der Campingplatz war sehr beliebt bei Holländer, Belgier, Dänen und den Schweden. Hier entwickelte sich im Sommer stets ein internationaler Treffpunkt, wo gemeinsam gefeiert wurde, und nicht selten hörte man die Europäer rheinische Lieder singen. Neu hinzugekommen ist die Treidelstube, wo heute wieder, unter der Leitung von Peter und Annelie Dahm, wie damals in alten Zeiten, an der Thekebis 2018 "getreidelt" wurde. Hier hatte früher Metzgerei Schmitz ihr Geschäft und den Schlachthof. Nach Aufgabe der Metzgerei gab Hedi Schmitz den "Gefallenen" wieder eine alkoholische Bleibe, und Kripp blühte mal wieder auf. Danach übernahm Walter Weber für einige Jahre diese Trinkquelle. Der Name Treidelstube entstand erst durch das Ehepaar Dahm in Anlehnung der Zeit vor 300 Jahren, wo sich die Treidelschiffer mit ihren Pferden hier ausruhten.

Oft saßen wir hier beim Fässchen Bier auf der Terrasse Geyer zur nächtlichen Feier beim Höhepunkt der Wonne schien dann schon die Sonne

Am Hotel Fährhaus war der Anleger für die zwei Rheinfähren “St.Martin” und “Finte”. Der Name Finte entstand durch die Finten, eine kleine Fischart, die ab so um 1930 aus dem Rhein verschwunden ist. Auf der Kripper Seite stand an der Fähre auch der mobile Souvenierstand der Familie Deubener, die das Speiseeis noch selber herstellten. Bei Hochwasser wurde der auf Rädern stehende Stand ins Oberdorf auf den Schulhof gezogen. Bei Eisschollen oder Hochwasser, wenn die Fähren nicht fahren konnten, wurden die Schüler, welche nach Linz zur Schule gingen, mit dem Fährbötchen über den Rhein gesetzt. Ernst Gruber, Manfred Geyer und auch Josef Schumacher gehörten zu den Steuermänner der beiden Fähren, die damals noch keinen Radar hatten

Auch Metzgerei Linden, mit angeschlossenem Schlachthof, gibt es heute nicht mehr. Dieses Geschäft befand sich neben der Dorfschenke. Die Metzger waren Heinrich Linden und Sohn Heinz-Peter , und den Verkauf machten Erna Linden mit Tochter Sophie.

Die Eltern von Heinrich Linden.

Die Schreinerei der Gebrüder Todt war in der Neustraße angesiedelt, Schreinerei Alois Überbach gab es in der Ahrstraße, Josef Schumacher in der Hauptstraße und Schreinerei Boes gab es am Rhein. Der Sohn von Alois Überbach, Friedrich, betrieb lange noch eine Drechslerei, allerdings nicht mehr in der Ahrstraße, sondern am neuen Gewerbepark, da, wo früher noch die alte Ziegelei stand.

Auch Familie Breuer und Boes sind dort heute mit ihren Geschäften angesiedelt. Im Jahre 1964 kam Familie Heinrich Ockenfels nach Kripp. Sie kauften das Gebäude von den Geschwister Rick neben dem Lebensmittelladen Kupp. Sie rissen es ab und erbauten ein neues Gebäude mit 5 Wohnungen, 2 Ladenlokale und eine Schreinerei. Der eine Laden wurde ihr Möbelgeschäft und in dem zweiten Ladenlokal war die Filiale der Kreissparkasse untergebracht. Heute befindet sich das Möbelgeschäft in der Voßstraße und wird von den beiden Söhnen der Familie Ockenfels geleitet.

Herr Lachmann hob die Gräber aus. Seine Aufgabe war es auch, die amtlichen Bekanntmachungen für unseren Ort durchzuführen. Dazu benutzte er ein Fahrrad und einen metallenen Trichter als Megafon. In den 50ern gab es bei uns auch das "Gasmännchen". Der Gasmann war zuständig für die Ortsbeleuchtung. Er schaltete jede einzelne Straßenlaterne mit einem langen Stock, versehen mit einem Metallhaken, abends ein und morgens aus. Das Gas kam aus dem Gashaus, welches sich an der Bahnstrecke zwischen Remagen und Kripp befand

Die Post war damals in der Voßstraße und stand unter der Leitung von Herrn Henneke. Man konnte hier die Post auch Sonntagsvormittag abholen. Balthasar Wahl war der Eigner des “Bälteser Loch” Dort wurde Kies abgebaut, in große Kipploren geladen und über Gleise bis zu der oben gelegenen Station gefördert. In den späteren Jahren wurde der Betrieb der Loren eingestellt. Die Lastwagen wurden dann unten im Loch von einem Greifbagger beladen. Das "Bälteser Loch" war der ideale Schlittenort für uns im Winter.

Anstreichergeschäfte gab es im Sandweg unter Familie Syberz, in der Ahrstraße bei Küpper. Herr Küpper fuhr stehts mit dem Fahrrad, die Leiter auf der Schulter, und den Farbeimer am Lenker. Elektrohandel hatte Walter Delord in der Haupstraße, dessen Sohn Friedhelm mit seiner Frau Hiltrut das Geschäft später in der Mittelstraße weiterführten. Herr Kalle aus der Ahrstraße handelte damals mit Lacke. Frisches Bier vom Fass wurde vom Biervertrieb Peter Dahm sen. aus dem Batterieweg angeliefert. Später gehörte dieses Dom Kölsch zum Hauptbestandteil der Jungkripper Ernährungskette. Bis vor kurzem zapfte sein Sohn Peter mit seiner Frau Annelie noch frisches Bier in der Treidelstube.

Im Batterieweg stand auch das Sanatorium von Dr .Karsten, wo es die erste Sauna Deutschlands gab, die auch von den Dorfbewohnern benutzt werden durfte. Dr. Karsten war der Facharzt für allgemeine Krankheiten und Zahnarzt. Er betrieb eine der ersten Saunen hier in Deutschland.

Die katholische Kirche bildete den Ortskern. Unser damaliger Pfarrer, Herr Josef Kern, war auch gleichzeitig Religionslehrer in der Grundschule. Er war dabei, bei Taufe, Erstkommunion und Firmung.

Die beiden Schulen standen damals auf dem großen Platz gegenüber der Kirche, und sie sind heute beide abgerissen. In diesen beiden Schulen lehrten Herr Anschütz, Herr Leo Ulrich und Frau Bohr.

Unser Schulhof in den späten 50 er Jahren. In dem Gebäude waren die ersten 4 Grundschulklassen untergebracht. Mit dem Bus, rechts neben dem Gebäude, machten die Junggesellen einmal eine Vereinsfahrt an die Mosel. Rechts vorne war die Mauer des Kindergartens, und dort war, nicht einsehbar, die zweite Schule für die Klassen 5 – 8.

Und dann stand damals auf dem alten Schulhof noch der Kripper Steigerturm. Er diente der Feuerwehr als Übungsturm und zum Trocknen der Schläuche. Vor dem Steigerturm stand ein Schuppen, der der Feuerwehr als Gerätehaus zur Verfügung stand. Das Foto zeigt hinter den Feuerwehrmänner den originalen Kripper Steigerturm. In den 50er Jahre stand nur noch der untere Teil des Steigerturmes. An der rechten Seite befand sich dort eine Eisentür, wo damals Geräteteile der Feuerwehr untergebracht waren. Später wurde hier Füllmaterial gelagert für die Löcher auf dem Schulhof. Foto Laux

Die frühere Johanneskirche stand im Unterdorf. Immer, wenn das Hochwasser kam, schaffte man das Allerheiligste in die Notkapelle im Oberdorf. Ich kenne die Johanneskirche aus den 50er Jahren nur noch als Ruine. Bis Anfang 1910 wurden hier für die Kripper die Gottesfeiern abgehalten. Nachdem die neue Kirche Johannes Nepomuk fertiggestellt war, wurde die Johanniskirche entweiht und fungierte als Vereinssaal, später als Kindergarten, und dann als Lagerhalle. Nach 20 Jahren Leerstand verfiel sie zusehends, und der Abriss wurde beschlossen. Das Kölner Ehepaar Rübbert hörte von dem Abriss, und es ergab sich ein Kripper Wunder. Das Ehepaar renovierte die alte Kirche zum Wohnhaus mit künstlerischem Atelier. So ist unserem Dorf ein Kulturdenkmal höchster Güte erhalten geblieben. (siehe „Zeitdokumente“ von Weis/Funk). Hinter der Schule war der Kindergarten, und dann kam das Geschenkartikel Geschäft von Hans Nies und seiner Frau, wo man auch Spielzeug kaufen konnte.

Weiter die Mittelstraße hoch gab es eine Heißmangel, die unter der Leitung von Frau Dahm und Frau Gertrud Schäfer stand. Bekannt im ganzen Ort war das Fuhrunternehmen Krause, welches täglich mit qualmendem LKW durch das Dorf fuhr. Das erste Farbfernsehgerät im Dorf gab es in den 60ern bei Herrn Schremmer im Gasthaus Rhein-Ahr. Zwischen Sandweg und Batterieweg gab es den Schützenplatz, und in den 50er Jahren wurde auch der Sportplatz in der Nähe der Lederfabrik erstellt. In dieser Zeit wurden wir jährlich vom Nikolaus und Knecht Ruprecht heimgesucht. Es hatte lange gedauert bis wir endlich wussten, dass die Geschwister Stoffel dahinter steckten.

Eine Kohlehandlung gab es in der Nähe der Kapelle, und auf dem Lehnig Vorplatz gab es die ersten Kripper Fritten mit gebratener Weißwurst, zubereitet von Herrn Weigel. Ich habe in meinem späteren Leben keine besseren mehr gegessen.

Kripper Nachrichten gab es damals in der Rhein-Zeitung, dem General-Anzeiger oder in der Bonner-Rundschau. Die Zeitungen trug Familie Bögeholz aus, die jeden Morgen um 04:00 Uhr mit dem Handwagen durch das Dorf zogen. Das Bild zeigt einen Teil der Hauptstraße der Oberkripp um 1920. Links die Einfahrt in die Voßstraße. Das Eckhaus war in den 50ern Geschäft und Bäckerei von Frieda Schmidt.

Gegenüber, da wo der Baum steht, ist der Platz der Hochwassernotkapelle. Bei Familie Fuhrmann und Familie Hermann Will holten wir die Kartoffeln. Das Fotostudio war in der Mittelstrasse bei Herrn Eberle. Herr Eberle fotografierte stets die Events im Dorf, und die Bilder waren dann im Schaukasten vor seinem Haus ausgestellt.

Das Bild rechts ist das große Jugendheim im Batterieweg, wo in den 60ern das Bundesarchiv untergebracht war. Hier schrieb mir Herr Peter Ockenfels am 4.3.2005:

Im alten Jugendheim war eine Außenstelle des Wehrmedizinal-Archivs untergebracht. (Der Hauptsitz war in Remagen und ist jetzt in Andernach) Zeitweise war dort auch untergebracht eine "Lauschabteilung" von der Bundeswehr. Irgendwie waren in Kripp die geographischen Bedingungen günstig, um weit in den Warschauer Pakt hinein zu horchen. Später wurde die Abteilung in den Bayerischen Wald verlegt"

In den 50ern zog regelmäßig der Scherenschleifer durch unseren Ort, und schleifte Messer und Scheren gegen Bezahlung. Sie kamen mit Rädern oder Karren, auf dem die Schleifeinrichtung aufgebaut war. Beim fahrenden Lumpenhändler gab man Stoffe, Alteisen und Papier ab, welches gewogen wurde und man dann ein Paar Groschen bekam. Bei Hänscheid in der Rosenstraße hatte Frau Becker eine Garage, wo sie Altmaterial annahm.

In jedem Jahr gab es in Kripp vor den Karnevalstagen eine Prunksitzung der Kripper Karnevalisten. Man feierte im Kurhaus, im Sälchen hinter der Dorfschenke oder im Saal Rhein-Ahr beim Wirt Ignaz Lohmer und später Mathias Huintgen.

Man feierte den Weiberdonnerstag, wenn die Möhnen mit Stippevöttche durch den Ort zogen. Samstags war der Maskenball des Karnevalvereins, sonntags der Maskenball der Feuerwehr, und dienstags war das Strohbärtreiben der Junggesellen. 1951 war Albert Wilhelm, der erste Prinz an der Macht, und 1952, unter Prinz Günther Möller, gab es die ersten Stadtsoldaten, und unter dem Präsidenten Franz Breuer wurde im selben Jahr die Obermöhn Erna Linden gekürt. Im gleichen Jahr gab es auch das 1.Kripper Funkenpaar Marianne Wilhelm und Ludwig Bauer. Auf dem Foto der vorherigen Seite links unten Willi Krebs 1958 als Büttenredner.

Zu vergessen sind auch nicht die Familien, die damals Getränke im Hausverkauf hatten. Die meisten hatten eine Sitzbank und Tisch am Haus, wo man sich abends traf und etwas trank. So zum Beispiel Frau Schneider in der Mittelstraße /Ecke Neustraße, wo es Flaschenbier von Schultheiss gab.

In den 50ern spielte der SV Kripp in der B-Klasse. Vor jedem Spiel wurde der Platz von Hubert Schwarz mit dem Kreidewagen abgezeichnet. 1964 wurde der SV Kripp Kreispokalsieger. Die meisten Schiedsrichter hatten Angst, nach Kripp zu kommen. Auf dem Foto: Hans Thiel, Richard Welter, Winfried Rönneper, "Eckel" Flerus, "Charly" Kohzer, "Spaggi", Peter Alfter, Josef Rönneper, "A Kopp" Flerus, Klaus Hüppen und Fuchs.

Die Kripper Kirmes im Mai fand damals immer auf dem alten Schulhof gegenüber der Kirche statt. Der Autoscooter und die Schießbude waren von Familie Weinand, und das Kinderkarussell, die Losbude und der Wagen mit den Süßigkeiten von Familie Scheck. Beide Familien sind gebürtig aus Remagen. Die Tradition der Maikirmes hat sich bis heute noch im Ort erhalten, besonders am Kirmesmontag der Bürgerfrühschoppen, wo das halbe Dorf bei Blasmusik im Festzelt sitzt.

1961 vorne weg Tambourmajor Walter Schmitt mit dem Tambourcorps am Kirmesmontag morgens um 09:00 auf der Voßstraße. Dahinter die Blaskapelle und die Übriggebliebenen vom Junggesellenverein. Einige Gesichter des Spielmannzuges sind zu erkennen: Otto Föhr, Horst Krebs, Rudi Bruder, Gerd Deusen, Paul Hartmann, Klaus Hüppen, Helmut Kremer, Paul Hempel, Robert Leimbach, Volker Schmitt.

Auf dem Schulhof stand auch jeden Mai der Maibaum, den die Junggesellen aus dem Wald holten. Samstagsnachmittags wurde er dann von Mitgliedern des Junggesellenvereins von Hand mit selbst angefertigten Stützen aufgestellt. Willi Krebs zog sich dann die Steigeisen an, kletterte in die Spitze des Baumes und schloss die Lichterkette an. Und abends gab es dann den Maiball. Nach dem Tanz zogen dann die Junggesellen in die Wälder und fällten eine Birke um sie am morgen der Liebsten ans Haus zu stellen. Natürlich hatten die Eltern der Liebsten dann für die nötige Bewirtung zu sorgen, und ein Kasten Bier war manchmal noch zu wenig.

Zum Abschluss meines Kapitels über unser Dorf Kripp noch ein Foto aus meiner Erinnerung. Datt Büüdche, Anfang der 50 er Jahre am Rheinufer ist bis heute ein Treffpunkt der Kripper geblieben. Ich musste immer weit über 1000m laufen, um bei Herrn Deubener in den 50er Jahren eine große Eiskugel für 10 Pfennig zu bekommen.

Et Büüdsche

Als die 50er Jahre zu Ende waren, gab es später noch die Fahrschule Georg Breuer, und Frau Hallerbach eröffnete die erste Tankstelle in Kripp in der Mittelstraße. Unser Ort wurde an den Kanal angeschlossen, die Sickergruben starben aus. Es kamen die Kreissparkassen, die Volksbanken. Es war die Zeit, wo spürbar alles anders wurde.

Die ersten Bauern gaben auf. ……..

Heute, im Zeitalter des Internets, sind alle Informationen vorhanden, sollte man meinen. Vom Leben in einem Dorf, wie die Menschen sich versorgten, wie sie lebten und welchen Freuden und Trauer sie ausgesetzt waren, weiß das Internet fast nichts. Und doch, geschriebene Vergangenheit bleibt der Boden der nachfolgenden Generationen.

Erstes Dampfschiff in Kripp

Die Dampfschifffahrt auf dem Rhein läutete das Ende der Treidelzeit ein. Kripp war bis zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Treidelort, als Umschlagplatz und Quartier für die Treidler.

Das erste Dampfschiff auf dem Rhein, die „Defiance“ , wird erwähnt in einer älteren Ausgabe der Chronik von Kripp. Die „Defiance“ kam 1816 aber nicht bis Kripp, sie fuhr nur bis Köln. Sie sollte nach Frankfurt fahren, musste aber wegen starker Strömung in Köln wieder umkehren, und am 14.Juni 1816 fuhr sie wieder nach England zurück .

So dauerte es bis 1817, bis das erste Dampfschiff nach Kripp kam. Kripp war 1817 ein Weiler mit 249 Einwohner, und hier standen gerade mal 50 Häuser.

Es war der 12.November, als der Schaufelraddampfer „Caledonia“ bei hohem Wasserstand die ersten Häuser von Kripp erreichte, und an Bord war Kapitän James Watt jr., der Sohn von James Watt, der maßgeblich an der Entwicklung der Dampfmaschine beteiligt war. Es war für James Watt jr. eine Fahrt, um die Stärke der Maschine, als auch die seines Schiffes zu testen, zumal die "Defiance" ein Jahr zuvor an der Strömung des Rheins scheiterte. Für diese Testfahrt war auch John Cockerill aus Serainy an Bord, neben Watt einer der Erbauer der Maschinen der "Caledonia". John Cockerill, ein geborener Engländer, geb. 1790, der größte Industrielle Belgiens, der Eisenwerke, Maschinenfabriken und andere Unternehmungen in der ganzen Welt hatte.Watt jr. brach am 14.Oktober 1817 mit seiner "Caledonia" von Margate (engl.Grafschaft Kent an der Ostküste) auf, und in einer abenteuerlichen Überquerung des Ärmelkanals erreichte er dann nach 24 Stunden Fahrt Westkapellen (Walcheren) in Holland.

Quelle: Bodo Herzog, Der Besuch des engl. Dampfschiffes "Caledonia" unter James Wat jun. auf dem Rhein im Jahre 1817. In: Binnenschifffahrts-Nachrichten, 26.Jahrgang, 1971, Nr. 40-42

Für die Rheinfahrt der "Caledonia" gab es keine Vorankündigung. Die Menschen am Rheinufer waren überrascht, genau so wie die Hafenarbeiter in Koblenz, die niemals davon geträumt hatten, dass es jemals ein "pferdeloses" Schiff geben könnte.

Quelle: "Small Boat through Germany" by Roger Pilkington"

Für die Fahrt von Königswinter bis Koblenz brauchte die "Caledonia" 3 Tage. 48 Stunden brauchte sie für die Fahrt von Rotterdam über Nymwegen, Emmerich, Wesel und Düsseldorf nach Köln., wobei freilich das Schiff stetig mit heftigem Gegenwind und starker Strömung zu kämpfen hatte, und wobei noch zu bemerken ist, dass das Schiff neun Stunden lang nur mit einer seiner beiden Maschinen arbeitete.

Quelle: "Die Maje", ein Volksblatt für alt und jung im deutschen Vaterlande

Schulvikar Aloysius Odenthal aus Königswinter sah das Schiff und ließ die Kinder dieses Ereignis in ihre Schulhefte schreiben. In der Schulchronik von Königswinter wurde dieses Ereignis mit folgenden Worten erwähnt:

"Königswinter sah das Dampfschiff auf den Fluten des staunenden Rheins aufwärts fahren am 11. November 1817 gegen 5 Uhr nachmittags bei vergeblich sich widersetzendem Wind." Quelle: Schulchronik Königswinter

In der Wiener Bauzeitung von 1866 Jahrgang 31 stellt Ludwig von Förster die Frage, ob es nicht auffallen musste, dass nach so vielen mit Dampfbooten auf See vollzogenen Fahrten Muirhead, in dem er die Geschichte der Dampfmaschinen erläutern will, eine erst im Oktober 1817 auf der Caledonia von Margate aus nach Rotterdam und dann den Rhein hinauf bis Koblenz von Watt, dem Sohn, unternommene Lust- und Spekulationsfahrt als etwas Neues und Großes darzustellen sucht? In der gleichen Wiener Bauzeitung von 1866 lesen wir, das Muirhead diesen Watt jr als einen Helden sieht, der ein kühnes gefahrvolles Unternehmen gewagt habe. Er wendet auf ihn eine Stelle aus Horaz´s Ode an das Schiff, welches Virgil nach Griechenland führte, an, wo Horaz´s sagte: Illi robur et aos triplex circa poctus erat, und da Muirhead glaubt, die Anwohner des Rheins hätten früher kein Dampfschiff gesehen, so lässt er die Grosszahl derselben mit Verwunderung, einige aber mit Schrecken auf das von Watt befahrene Dampfschiff Caledonia schauen zitiert eine Zeile aus Dantes ´Hölle, wo Rauch in der Luft und Schaum auf den Wasserwogen erwähnt werden.

"..... es war das englische Dampfschiff "Caledonia", und als sie sich den Rhein hoch kämpfte, liefen die Leute von Bonn bis Andernach aus ihren Häusern oder kamen von den Feldern an das Rheinufer, um das dampfende Ungetüm zu sehen."

Quelle: "Small boat through Germany" from Roger Pilkington

Auf diesem Streckenabschnitt gab es Teilbereiche, wo die „Caledonia“ mit eigener Kraft nicht vorwärts kam. Für die letzten Stücke des Weges bis Koblenz mussten noch Pferde vor die "Caledonia" gespannt werden, trotz bester Technik. Am 13.November 1817 traf die Caledonia in Koblenz ein, das sie 2 Tage später talwärts verließ. So fuhr sie am frühen Nachmittag des 15.Novembers wieder an Kripp vorbei. Die "Caledonia" wurde 1815 in Glasgow gebaut von James und Charles Wood. sowie James Barclay. Sie war ein Holzschiff, dessen Rumpfbau noch ohne Konstruktionszeichnungen ausgeführt wurde. Im Jahre 1817 ließ Watt jr., der die "Caledonia" käuflich erworben hatte, die ziemlich fehlerhaft gebauten Machinen herausnehmen und sie durch zwei neue Soho-Maschinen, von je 14 Pferdekräften ersetzen. Die vormals fehlerhaften Maschinen waren der Grund, warum die "Caledonia" zuvor kaum eingesetzt wurde.

Quelle: "Leben des James Watt und dessen Briefwechsel" Stuttgart Franck'sche Verlagshandlung 1860.

Die Aufgabe war, die Caledonia umzurüsten, damit sie seetüchtig würde. Dazu wurden nicht nur die zwei neue Maschinen installiert, sondern auch ein neuer Kessel für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch. Im August war man in der Lage, das Schiff über eine geplante Strecke zu testen. Auf der Teststrecke von Surrey Commercial Docks, London Gravesend erreichte man 14 Km pro Stunde (Kmh). Während der Probefahrt wurden mit der Caledonia Versuche durchgeführt, die Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch und die Geschwindigkeit auf Veränderungen der Paddeltiefe hatten. Die Installation einer zusätzlichen Seitenrudermaschine von 8 PS führte dann zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit auf über 20 Km pro Stunde.

Quelle: William Murdoch Encyclopedia II

This obove image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years

Die Länge der Caledonia war 94 feet (ca.30m) und die Breite 15 feet (ca.5m). Die Gesamtleistung des Schiffes war 35 PS.

Quelle: Journal of Society of Arts, January 27, 1860

Und so hätten die 249 Kripper das Schiff gesehen, wenn sie zufällig alle am Rheinufer gestanden hätten:

"Dass es für die an den Anblick der Unförmlichkeiten und primitivsten aller Fahrzeuge, der Flöße, gewohnten Uferbewohner ein Gegenstand rechtmäßiger Bewunderung der Caledonia, und in nicht seltenen Fällen, bewunderungserfüllten Grauens war, wird Niemand überraschen, welcher mit den Zuständen, wie sie noch vor 40 Jahren waren, einigermaßen vertraut ist."

Quelle: "Leben des James Watt und dessen Briefwechsel" Stuttgart Franck'sche Verlagshandlung 1860

In Wesel kam es dann für die Caledoniia zu einem Maschinenschaden, wobei der Balancier brach. Aus diesem Grunde wurde für die "Caledonia" von dem deutschen Mechanikus Jacobi 1817 ein Balancier in der Hüttengewerkschaft Sterkrade gegossen. (Jacobi, Haniel & Huyssen).

Der Balancier war ein Hebelteil der den Kolben nach oben zog. Ein Jahr, nachdem er Watt bei der Maschinenreparatur in Sterkrade geholfen hatte, schrieb Jacobi nach Birmingham und bat um die Zeichnung einer Dampfmaschine, die seine Wasserhebemaschine ersetzen sollte. Watt hatte ihm bei seinem Aufenthalt in Sterkrade geraten, eine Maschine einzusetzen, die direkt auf das Gebläse wirken sollte. Was daraus geworden ist, ließ sich bisher noch nicht ermitteln.

Quelle: Hedwig Behrens über den Mechanikus Franz Dinendahl, S. 80f.; Behrens,Rheinfahrt, S33-35, veröffentlicht verschiedene Briefe Jacobis an Watt, deren Original in der Boulton und Watt Collection in Birmingham liegen, die aber nicht allen technischen Charakter haben.

Am 31.Oktober 1817 schrieb James Watt jr. an einen William Creighton, Birmingham (England), vermutlich sein Mitarbeiter im Werk Birmingham/ Soho, wie folgt berichtet:

"Am 24. dieses Monats schrieb ich Ihnen von Wesel, um Ihnen mitzuteilen, dass ein Balancier unserer Maschine gebrochen wäre. Wir fuhren mit dem anderen nach hier weiter gegen eine starke Strömung, eine Entfernung von ungefähr 21 Meilen in 7 Stunden und 15 Minuten; dabei machte die Maschine 22 bis 24 Hübe in der Minute. Bei Wesel stellten wir fest, dass der Fluss sehr breit und seicht war, und, obwohl wir einen zusätzlichen Lotsen aus dieser Stadt an Bord genommen hatten, blieben wir mehr als einmal stecken. Da der Fluss so wenig Wasser führte, wurden wir später gezwungen, uns mehr in der Mitte der Strömung zu halten; es besteht also kein Zweifel, dass wir es mit dem Fluss gerade in seinem schlechtesten Zustand versucht haben. Auf unserer Fahrt nach hier hörte ich von unserem Lotsen, dass es eine Gießerei für Töpfe und Öfen in Sterkerath gäbe, ungefähr 10 Meilen von hier, wo man gelegentlich auch Maschinenteile für die Zechen an der Ruhr herstelle; und da uns diese Angaben bei unserer Ankunft hier am Abend des 25. bestätigt wurden, packte ich den ganzen Balancier ein und ging mit Mr. Barcher sofort dorthin. Wir fanden in dem tätigen Teilhaber und Leiter des Werks, Herrn Jacobi einen sehr entgegenkommenden und klugen Mann, und nach einer gemeinsamen Überprüfung des Gussstückes und der Vorrichtungen schien uns die Ausführung möglich, und der Modellmacher wurde angewiesen, sofort mit der Arbeit zu beginnen"

Quelle: Hedwig Behrens zur Rheinfahrt des James Watt jun. mit dem Dampfschiff "Caledonia" im Jahre 1817.

Das Gießen der Ersatzstücke war mit großen Schwierigkeiten verbunden, wie auch das Bohren der Löcher. Am 1. November fügt Watt seinem Schreiben noch den Zusatz bei, dass er kaum mehr mit dem Abschluss der Arbeiten an diesem Tage zu hoffen vermag. Während der Reparaturarbeiten hat Franz Haniel, Ruhrort, mit seiner Frau den englischen Dampfer besichtigt, auch James Watt jr. zum Mittageseen in sein Haus eingeladen.

Quelle: Biographie - Niedergeschrieben von 1858-1862, Historisches Archiv der Gutehoffnungs, Oberhausen

Gottlob Jacobi, Teilhaber der Sterkrader Hütte, dessen Intelligenz und entgegenkommendes Wesen Watt jr. in seinem obigen Brief ausdrücklich erwähnte, stammte von der Sayner Hütte bei Neuwied. Jacoby liegt es daran, dass auch seine Bekannten in der alten Heimat den interessanten Engländer und sein Dampfschiff kennenlernen. Deshalb schickt er Watt folgenden Brief:

Anschrift: Herrn Watt dermalen wahrscheinlich zwischen Neuwied und Koblenz. Herr Jacobi Sterkrath 6.November 1817 bittet, dass zwei seiner Freunde von dem Eisenwerk in Sayn die Caledonia gezeigt wird." Dann noch ein zweiter Vermerk: "Gelesen in Koblenz am 14.November 1817" . Jacobi schreibt in deutscher Sprache und deutscher Schrift ohne Datum an Watt jr.: "Sehr lieber Herr Watt. Überreicher dieses, beide meine lieben Freunde&Eisenhütten Männer werden hiermit Ihnen aufs freundschaftslichste empfohlen. Haben sie die Gewohnheit denselben ihr Dampfbott und die Maschinen zu zeigen - vielen herzlichen Dank stattet Ihnen dafür ab, Ihr aufrichtiger Freund&Diener G.Jacobi von Gute Hoffnungshütte."

Bei dieses Unterlagen befindet sich eine Aufstellung, von Jacobi eigenhändig in deutscher Schrift und Sprache geschrieben, über die Sehenswürdigkeiten. Im Rheintal von Köln aufwärts über Remagen bis Koblenz , auch Unterkünfte werden empfohlen. Nachstehend die von Jacobi gemachten Angaben: von Köln aus landeinwärts bei Düren befindet sich eine Eisen Hütte denen Herren Gebrüdern Hoesch in Güren zugehörig

zwischen Neuwied und Ehrenbreitstein befinden sich mehrere Eisenhütten

von Ruhrort bis Köln treibt der Rhein nicht heftig, an Stelle bei Rheindorf, einige Stunden unterhalb Köln treibt er etwas schneller von Köln bis Bonn werden es 6 Stunden längst dem Rhein seyn - daselbst wird der Rhein so stark treiben, wie bei Rheindorf.