9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

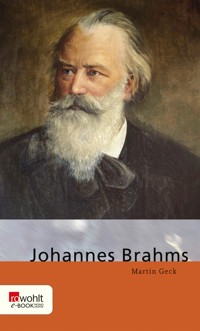

Rowohlt E-Book Monographie Johannes Brahms füllt mit seinen Sinfonien, Klavierkompositionen, Liedern und seinem «Deutschen Requiem» die Konzertsäle in aller Welt. Seine Musik zeigt ihn als Antipoden Richard Wagners und Anton Bruckners; zugleich reicht ihr Einfluss bis in die klassische Moderne. Obwohl Brahms vordergründig das Leben eines seriösen Bürgers führte, zeugt seine Biographie eindrücklich von all jenen Höhen und Tiefen, die auch seine Musik spiegelt. Friedrich Nietzsche betrachtete die «Sehnsucht» als das «Eigenste» dieses Komponisten; und von Arnold Schönberg stammt das prägnante Urteil über Brahms: «Ökonomie und dennoch: Reichtum.» Diese kurze Biographie schildert die Lebensgeschichte von Johannes Brahms und beschreibt seine wichtigsten Werke. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Martin Geck

Johannes Brahms

Über dieses Buch

Rowohlt E-Book Monographie

Johannes Brahms füllt mit seinen Sinfonien, Klavierkompositionen, Liedern und seinem «Deutschen Requiem» die Konzertsäle in aller Welt. Seine Musik zeigt ihn als Antipoden Richard Wagners und Anton Bruckners; zugleich reicht ihr Einfluss bis in die klassische Moderne. Obwohl Brahms vordergründig das Leben eines seriösen Bürgers führte, zeugt seine Biographie eindrücklich von all jenen Höhen und Tiefen, die auch seine Musik spiegelt. Friedrich Nietzsche betrachtete die «Sehnsucht» als das «Eigenste» dieses Komponisten; und von Arnold Schönberg stammt das prägnante Urteil über Brahms: «Ökonomie und dennoch: Reichtum.»

Diese kurze Biographie schildert die Lebensgeschichte von Johannes Brahms und beschreibt seine wichtigsten Werke.

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.

Vita

Martin Geck, 1936–2019. Studium der Musikwissenschaft, Theologie und Philosophie in Münster, Berlin und Kiel. 1962 Dr. phil., 1966 Gründungsredakteur der Richard-Wagner-Gesamtausgabe, 1970 Lektor in einem Schulbuchverlag, nachfolgend Autor zahlreicher Musiklehrwerke, 1974 Privatdozent, 1976 ordentlicher Professor für Musikwissenschaft an der Universität Dortmund. Seit 1996 Leiter der Internationalen Dortmunder Bach-Symposien.

2001 mit dem Gleim-Literaturpreis ausgezeichnet. Zahlreiche, in 15 Sprachen übersetzte Bücher zur deutschen Musik- und Kulturgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Im Rowohlt Verlag sind von ihm erschienen: «Bach. Leben und Werk» (2000); «Von Beethoven bis Mahler. Leben und Werk der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts» (2000); «Johann Sebastian Bach» (2000, rm 50637); «Ludwig van Beethoven» (2001, rm 50645); «Die Bach-Söhne» (2003, rm 50654); «Richard Wagner» (2004, rm 50661); «Mozart. Eine Biographie» (2005); «Wenn Papageno für Elise einen Feuervogel fängt» (2007); «Felix Mendelssohn Bartholdy» (2009, rm 50709); «Johannes Brahms» (2013, rm 50686). Ferner erschienen im Siedler Verlag: «Robert Schumann. Mensch und Musiker der Romantik» (2010); «Wagner. Biographie» (2012); «Matthias Claudius. Biographie eines Unzeitgemäßen» (2014); «Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum» (2017); «Von den Wundern der klassischen Musik: 33 Variationen über ein Thema» (2017); im Olms Verlag: «Die Sinfonien Beethovens. Neun Wege zum Ideenkunstwerk» (2015); «B-A-C-H. Neue Essays zu Werk und Wirkung» (2016); im Metzler Verlag: «Beethoven-Bilder: Was Kunst- und Musikgeschichte (sich) zu erzählen haben» (2019, mit Werner Busch).

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2014

Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Covergestaltung any.way, Cathrin Günther

Coverabbildung akg-images, Berlin; Gmunden, Kammerhofmuseum

ISBN 978-3-644-53251-9

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Jugendjahre und erste Reifezeit (1833–1858)

Sich seiner Jugend erinnernd, bemerkte Johannes Brahms 1880 gegenüber seinem Schüler Gustav Jenner: So schwer, wie ich, hat es nicht leicht jemand gehabt.[1] Es war die typische Äußerung eines Menschen, der vom Ernst seines Lebens und seiner Kunst gern in ironischen Wendungen sprach – nicht um zu relativieren, sondern um einen Schutzwall zwischen sich und den anderen zu errichten.

Solches hatte er schon in frühen Jahren trainieren müssen: innerhalb eines Milieus, das sensiblen Charakteren nur Außenseiterchancen bot. Die Eltern gehörten zumindest anfänglich zu «jener untersten Schicht des städtischen Kleinbürgertums, die vom Proletariat sich weniger okönomisch als durch das Festhalten an bürgerlichen Idealen und Verhaltensmustern abhob»[2]. Der 1806 im dithmarsischen Heide geborene Vater Johann Jakob hatte immerhin 1830 das Hamburger Bürgerrecht erworben, um alsbald die um 17 Jahre ältere Johanna Henrike Christiane Nissen zu heiraten, die damals einen Kurzwarenladen betrieb und Schlafstellen vermietete. «Vater mietete eine Stube bei uns, und so haben wir uns kennen lernen. wie er 8 Tage bei uns gewohn[t] hatte, hat er schon gewünscht, das ich seine Frau würde. […] ich konte es mir gar nicht denken, weil wir so verschieden an Jahren waren»[3], wird die Mutter im Alter ihrem Sohn im Rückblick auf das Jahr 1826 mitteilen, nachdem sie von ihrem Mann um einer Jüngeren willen verlassen worden war.

Schritt für Schritt arbeitete sich Johann Jakob Brahms mit seiner Familie aus dem Gängeviertel heraus, in dem sich damals die armen Bevölkerungsschichten sammelten. Im Lauf der Jahre gelang ihm der Sprung vom Militär- und Tanzmusiker zu einem augenscheinlich geachteten Kontrabassisten der Philharmonischen Gesellschaft.

An diesem allmählichen Aufstieg partizipierte auch der am 7. Mai 1833 als zweites Kind im Haus Specksgang Nr. 24 geborene und am 26. Mai dieses Jahres im Hamburger «Michel» getaufte Johannes Brahms. Gleichwohl wuchs er in beengten Verhältnissen auf, was allerdings den gewissenhaften Besuch der Elementarschule (1839–1844) und einer angesehenen, auch Englisch- und Französischstunden anbietenden «Lehranstalt für Knaben» (1844–1847) nicht ausschloss. Dass die Eltern jährlich 80 Mark an Schulgeld aufzubringen vermochten, spricht für zumindest leidlich gesicherte Verhältnisse. Offenbar war man auch in der Lage, seit 1840 für den Privatunterricht des Sohnes bei dem angesehenen Klavierpädagogen Otto Friedrich Willibald Cossel aufzukommen. Dieser stellte seinen begabten Schüler schon als Zehnjährigen in einem halböffentlichen Konzert vor: Im Gesellschaftszimmer des nahe dem Dammtor gelegenen «Alten Raben» erklangen damals «zum Benefize der weiteren musikalischen Ausbildung» des Knaben und mit Vater Brahms am Kontrabass zwei Klavierquintette – vermutlich KV 452 von Wolfgang Amadeus Mozart und op. 16 von Ludwig van Beethoven – sowie als Bravourstück des kleinen Solisten eine Etüde von Henri Herz.[4]

Nach diesem erfolgreichen Debüt soll sich ein Agent gemeldet, eine Amerika-Tournee mit dem Wunderkind in Aussicht gestellt und Vater Brahms zu dem Ausruf veranlasst haben: «Nu, Cossel! […] Jetzt kriegen wir ein Barg Geld. Ein Mann ist doar west und will mit dem Jung rumtrekken.»[5] Gleichviel, was von der Zuverlässigkeit dieser Überlieferung zu halten ist: der einsichtige Klavierlehrer vermittelte lieber einen unentgeltlichen Unterricht bei Eduard Marxsen, dem damals in Hamburg hoch angesehenen Komponisten, Klavier- und Theorielehrer. Brahms hat ihm fast ein Jahrzehnt lang die Treue gehalten und sich während dieser Zeit in Hamburg mehrfach hören lassen – so im September 1848, als er im Saal des «Alten Raben» ein eigenes Konzert gab und unter anderem Teile eines Klavierkonzerts von Jakob Rosenhain, eine Phantasie über Rossinis «Wilhelm Tell», eine Fuge von Bach, die Serenade für die linke Hand seines Lehrers Marxsen und eine Etüde von Herz vortrug.

Im Abstand von einem halben Jahr folgte ein weiteres Konzert, dessen ersten Teil der Sechzehnjährige mit Beethovens «Waldsteinsonate» eröffnete und mit selbstkomponierten Variationen «über einen beliebten Walzer» beschloss.[6] Die Programmfolge des zweiten Teils fiel allerdings wesentlich konventioneller aus – sicherlich mit Rücksicht auf den Hamburger Publikumsgeschmack, dem Brahms sich danach kaum mehr ausgesetzt hat: Er trat bis auf weiteres nur noch in Konzertveranstaltungen anderer Konzertgeber auf. Stattdessen rückt für Brahms seit 1846 der Gelderwerb in den Vordergrund: Während es keineswegs gesichert ist, dass er bereits in sehr jungen Jahren in Hamburger Kneipen Musik gemacht hat, kann kaum ein Zweifel bestehen, dass der Dreizehnjährige in einem Bergedorfer Ausflugslokal zur Unterhaltung aufgespielt hat – offenbar für das beachtliche Honorar von zwei Talern pro Nachmittag.

Nach Ende der Schulzeit im Jahr 1847 beginnt eine Phase anstrengender Selbstfindung: Neben dem Zwang zum Geldverdienen – Stunden geben und zum Tanz aufspielen – hält den jungen Musiker der Theorie-, Kompositions- und Klavierunterricht bei Marxsen in Atem. Später hat sich der Schüler geringschätzig über seine damaligen Lernfortschritte geäußert. Inzwischen lässt sich darüber nicht mehr urteilen; denn Brahms hat seine frühen Kompositionen so gründlich vernichtet, dass wir über das, was vor op. 1 entstanden sein könnte, im Dunkeln tappen: Offenbar wollte er von Anfang an als Könner dastehen. Das Unterrichten scheint ihm – im Gegensatz zu seinem Freund Joseph Joachim – nur wenig Befriedigung verschafft zu haben: In reiferen Jahren hat er, inzwischen auf Stundenhonorare nicht mehr angewiesen, nur noch wenige Privatschüler angenommen; und offenbar lag es auch außerhalb seiner Lebensperspektive, an einem Konservatorium tätig zu sein.

Den Sommer 1847 und das Frühjahr 1848 nutzt Brahms zu mehrmonatigen Aufenthalten in Winsen an der Luhe, wo er bei dem Papierfabrikanten Adolf Giesemann, einem Bekannten des Vaters, Logis nimmt und Zeit mit dessen ein Jahr jüngerer Tochter Lieschen verbringt. Last but not least bekommt er Gelegenheit, den etwa zwölfköpfigen Winsener Männergesangverein zu dirigieren und seine Fertigkeiten auf dem Piano zu demonstrieren. An einer Virtuosenkarriere im traditionellen Sinne, zu der ihn seine Umgebung damals ermutigt haben mag, ist er zwar nicht interessiert; jedoch wird er in näherer Zukunft gern als Interpret des ‹klassischen› Repertoires und seiner eigenen Werke sowie als Klavierbegleiter auftreten. Und die erstbeste Gelegenheit dazu bietet die Einladung des ungarischen Geigers Eduard Reményi zu einer kleinen Tournee durch Norddeutschland. An deren Ende steht ein Besuch bei Franz Liszt in Weimar im Juni 1853. Dass Brahms beim Klaviervortrag des gefeierten Künstlers eingeschlafen sei, ist sicherlich Legende; dass ihm jedoch der outrierte Gestus von Liszts h-Moll-Sonate missfallen hat, ist nicht auszuschließen. Schon damals könnte er eine Abneigung gegen die sogenannte neudeutsche Schule, von der noch die Rede sein wird, entwickelt und dies dem Gastgeber auf der Altenburg trotz dessen gewinnenden Wesens auch kundgetan haben. Ganz anders wird hingegen die Bekanntschaft mit Robert und Clara Schumann verlaufen, die am 30. September 1853 beginnt.

«Schreib uns ja, wenn Du kommst, wir wollen Dir Chocolade besorgen und Theater-Billette aufbewahren. Eier besorgen zu Punsch […] und kämst Du bald, koche ich Johannisbeergrütze, Bickbeerpfannekuchen.»

Brahms’ Mutter an ihren Sohn am 23. August 1853, in: Johannes Brahms in seiner Familie. Der Briefwechsel. Hg. von Kurt Stephenson. Hamburg 1973, S. 47

Dieses Datum festzuhalten ist deshalb wichtig, weil es den in der Literatur gelegentlich bis heute geäußerten Verdacht entkräftet, Claras jüngster Sohn Felix sei ein Kind von Brahms: Den «Haushaltsbüchern» der Schumanns ist einwandfrei zu entnehmen, dass Robert am 3. Oktober 1853 von Claras Schwangerschaft erfuhr und am selben Tag ehelich mit ihr verkehrte. Der junge Besucher befand sich da überhaupt erst seit vier Tagen in Düsseldorf! Dorthin war er zum Abschluss einer von Mainz ausgehenden Rheinwanderung gelangt, die ihn zuvor nach Mehlem geführt hatte – zum Teil per pedes und angeblich mit Ranzen und Wanderstab. Zwar war Brahms wie Schumann ein Verehrer E.T.A. Hoffmanns – und dies in solchem Maße, dass er seine Klaviersonate op. 1 im Autograph als ein Werk von Joh. Kreisler jun. ausgab und damit auf dieselbe Romanfigur anspielte, der Schumann in seinen «Kreisleriana» huldigt. Jedoch kannte er von Schumann bis dahin kaum mehr als den «Carnaval», den er jedoch nicht sonderlich schätzte, vermutlich zu illustrativ fand.

So bedurfte es eines ausgiebigen, durch den Geiger und späteren Schumann-Biographen Wilhelm Joseph von Wasielewski vermittelten Besuchs auf dem Mehlemer Landgut des Kölner Finanziers Wilhelm Ludwig Deichmann, um Brahms die Musik Schumanns nahezubringen. Dort gab es Notenmaterial zuhauf; dort versammelten sich beständig einheimische und auswärtige Künstler zu geselligem Musizieren. Und dort reifte in Brahms der Entschluss, die Schumanns in Düsseldorf aufzusuchen.

Zwar schwärmt man damals bereits allenthalben von dem «schlanken Jüngling mit langem, blondem Haar und einem wahren Johanniskopf, dem Energie und Geist aus den Augen blitzten»[7], wie es der Komponist Franz Wüllner in der Rückschau ausdrückt. Im Hause Schumann ereignet sich jedoch mehr: Robert bekommt einen Erben im Geiste, Clara einen Freund fürs Leben. Länger als einen Monat weilt Brahms in Düsseldorf, und Clara notiert euphorisch: «Dieser Monat brachte uns eine wunderbare Erscheinung in dem zwanzigjährigen Komponisten Brahms aus Hamburg. Das ist wieder einmal einer, der kommt wie eigens von Gott gesandt! – Er spielte uns Sonaten, Scherzos etc. von sich, alles voll überschwänglicher Phantasie, Innigkeit der Empfindung und meisterhaft in der Form. Robert meint, er wüßte ihm nichts zu sagen, das er hinweg- oder hinzutun solle.»[8]

Unter dem 28. Oktober 1853 berichtet Clara Schumann über eine musikalische Abendgesellschaft in ihrem Haus, an der außer ihrem Mann Brahms, Joseph Joachim und Albert Dietrich als Musiker sowie die damals achtundsechzigjährige Bettine von Arnim nebst ihrer von Joachim angeschwärmten Tochter Gisela und einige Mitglieder der Düsseldorfer Malerschule teilnehmen. Man hat eine Überraschung für Joachim vorbereitet, der zu Konzertauftritten aus Hannover ins Rheinland gekommen ist: eine Sonate über die Tonfolge F-A-E. Die drei Buchstaben stehen für das Lebensmotto des damals dreiundzwanzigjährigen Joachim: «Frei Aber Einsam». Dietrich, Schumanns treuer Schüler, hat den ersten Satz geschrieben, Schumann den zweiten und vierten, Brahms ein «Scherzo», das allerdings keinen Bezug auf die Tonfolge F-A-E nimmt. Gleichwohl wird Brahms das Motto für sein eigenes Leben übernehmen und als Fünfundfünfzigjähriger dem Freund Joachim schreiben: Für mich ist f. a. e. ein Symbol geblieben, und darf ich es, trotz allem, wohl segnen.[9]

Die Szene hat Symbolwert: Unter der Schirmherrschaft der von Goethe und Beethoven gleichermaßen gesegneten Bettine von Arnim finden sich drei sehr junge und ein mit 43 Jahren noch keineswegs alter Musiker im Zeichen einer esoterischen Kunst zusammen, die aus den Quellen der Frühromantik schöpft und von ihnen zugleich als die musikalische Kunst der Zukunft verstanden wird. Diese Kunst ist einerseits ‹absolut›, das heißt, sie bedarf keiner ‹Programme› wie diejenige von Liszt und seiner neudeutschen Schule. Sie ist andererseits voll von geheimen Anspielungen nach Art der Devise F-A-E: Hier äußert sich eine junge Elite, die von der geschäftigen Welt und von den Äußerlichkeiten des Musikbetriebs nichts wissen will und sich ihre innere Welt schafft – «frei, aber einsam».

Einige Tage zuvor hatte Schumann seinen berühmten, auf Brahms gemünzten Essay «Neue Bahnen» geschrieben und von einem auf den anderen Tag in der «Neuen Zeitschrift für Musik» veröffentlicht, für die er ein Jahrzehnt lang nicht mehr tätig gewesen war. Und er spart nicht mit hohen Worten, spricht vielmehr von der Erfüllung seiner messianischen Hoffnungen auf den einen, «der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen wäre». Es wäre verfehlt, den hymnischen Ton als Rührseligkeit eines vom Schicksal Gebeutelten abzutun. Denn der Essay, auf der Titelseite der Zeitschrift platziert, ist vor allem als Coup gedacht: Schumann darf zu Recht hoffen, in eingeweihten Kreisen ein kleines Erdbeben auszulösen. Ausgerechnet in einem Organ der «Neudeutschen», das ‹eigentlich› auf einen Messias mit Namen Wagner wartet und ersatzweise den volkserzieherischen Ideen Liszts Raum bietet, ist von ganz anderen Hoffnungen die Rede. Von solchen nämlich, die sich «ein geheimes Bündniß verwandter Geister»[10] auf den Fortbestand einer Musik macht, die zwar nicht «absolut» im Sinne des Dogmatikers Eduard Hanslick, aber «poetisch» im Geist Bachs, Beethovens und Schumanns ist.

Welche Wellen der kurze Text in der interessierten Welt schlägt, ist den Erinnerungen der Musikliebhaberin und späteren Mäzenin Hedwig von Holstein zu entnehmen, mit der Brahms anlässlich seines ersten Leipziger Auftretens im Dezember 1853 im privaten Kreis zusammentrifft: «Er saß nun mir gegenüber, dieser junge Held des Tages, dieser von Schumann verheißene Messias; blond, anscheinend zart und hat doch im 20. Jahr schon durchgearbeitete Züge, obgleich rein von aller Leidenschaft. Reinheit, Unschuld, Natur, Kraft und Tiefe – das bezeichnet sein Wesen. […] Er setzte sich zu mir an ein kleines Pfeilertischchen und sprach so munter und unaufhörlich, daß seine Freunde am anderen Tisch sich gar nicht genug verwundern konnten, da er im Allgemeinen äußerst still und träumerisch sei.»[11]

Ich habe von Kindesbeinen an so viel gelesen, wie ich nur konnte, und bin ohne alle Anleitung aus dem Schlechtesten zum Besten vorgedrungen, lässt er die Zuhörerin wissen, sofern man ihrem Bericht trauen darf; und als seine Lieblingsdichter bezeichnet der Zwanzigjährige Friedrich Schiller, E.T.A. Hoffmann, Jean Paul und Joseph von Eichendorff. Ich lege all’ mein Geld in Büchern an; Bücher sind meine höchste Lust, ich habe von Kindesbeinen an so viel gelesen wie ich nur konnte.[12]

Damals hat er gerade mit einer handschriftlichen Sammlung, Schöne Gedanken über Musik, begonnen, der er den Untertitel Schatzkästlein des jungen Kreisler gibt. Das verdeutlicht, in welchem Maße der junge Künstler, der nicht nur seine erste Klaviersonate, sondern auch weitere Werke bis hin zu op. 8 mit Joh. Kreisler jun. zeichnen wird, sich mit E.T.A. Hoffmanns Phantasiegestalt des Kapellmeisters Kreisler identifiziert, der von sich selbst sagt: «Ein wüstes wahnsinniges Verlangen bricht oft hervor nach einem Etwas, das ich in rastlosem Treiben außer mir selbst suche, da es doch in meinem eigenen Innern verborgen, ein dunkles Geheimnis, ein wirrer rätselhafter Traum von einem Paradies der höchsten Befriedigung, das selbst der Traum nicht zu nennen, nur zu ahnen vermag.»[13]

Derselbe Kreisler tut sarkastisch kund, «dass beinahe kein Künstler es aus reiner, freier Wahl wurde, sondern sie entstanden und entstehen noch immer aus der ärmeren Klasse. Von unbegüterten, obskuren Eltern oder wieder von Künstlern geboren, machte sie die Not, die Gelegenheit, der Mangel an Aussicht auf ein Glück in den eigentlich nützlichen Klassen zu dem, was sie wurden.»[14] Brahms selbst aber gesteht Clara Schumann am 15. August 1854: Ich habe oft Streit mit mir, das heißt, Kreisler und Brahms streiten sich. Aber sonst hat jeder seine entschiedene Meinung und ficht sie durch. Diesmal jedoch waren sie beide ganz konfus, keiner wußte, was er wollte, höchst possierlich war’s anzusehen. Übrigens standen mir fast die Tränen in den Augen.[15]

Was bedeutet das – über die konkrete Situation zum Zeitpunkt des Briefes hinaus? Brahms kennt das Künstlermilieu, von dem Kreisler spricht; doch bei aller Identifikation mit E.T.A. Hoffmanns romantischer Kunstfigur will er aus dessen Dunstkreis heraus, will auch nicht im buchstäblichen Sinne verrückt werden, wie es gerade an Schumann zu erleben ist, sondern es in Kunst und Leben zu etwas bringen – ohne sich freilich zu verbiegen. Mit klarem Verstand möchte er ein gleichsam ins Helle gewendeter Kreisler werden – einer, der zwar nicht von dieser Welt ist, in ihr aber gleichwohl Erfolg hat. Insofern ist seine jugendliche Kreisler-Manie bei aller Ernsthaftigkeit nicht ohne Attitüde.

Zwar ist unbedingt festzuhalten, dass Brahms sich zu keinem Zeitpunkt von den Lebensumständen seiner Jugend distanziert, sich vielmehr in späteren Jahren angelegentlich um Eltern und Geschwister gekümmert und – was den Künstler betrifft – niemals einen Hehl daraus gemacht hat, dass er im Milieu der Tanzmusik groß geworden sei: Noch in reifen Jahren komponiert er Walzer, lässt sich in geselligem Kreis auch gern zum Walzerspiel auffordern. Doch davon abgesehen, drängt es den Jüngling mit aller Macht zu Höherem. Darin erweist er sich als Romantiker, denn weder geht seine Kunst in der profanen Welt auf, noch erschöpft sie sich in Konvention oder virtuosem Geklingel. Vielmehr ist und bleibt sie ein Geheimnis der Schöpfung und des Schöpferischen. Doch über dieses Geheimnis lässt sich nicht reden. Sprechen lässt sich nur über die Momente des Handwerklichen – das ist Brahms’ Standbein zum romantischen Spielbein.

Vom Handwerk des Komponierens spricht er engagierter als die meisten großen Komponisten vor, neben und nach ihm. Und seines Genies nur von Fall zu Fall gewiss, versichert er sich beständig entsprechender Qualitäten. Dass damit fast zwangsläufig ein verstärkter Einsatz für die Heroen der deutschen Musikgeschichte verbunden ist, belegt exemplarisch Brahms’ lebenslange Beschäftigung mit der Tradition des Kontrapunkts. Selbst die Technik der «entwickelnden Variation», die Arnold Schönberg an ihm als Zeichen seiner «Progressivität» rühmen wird, steht im Zeichen einer Handwerklichkeit, die von Bach über Beethoven zu Brahms und dann weiter zu Schönberg selbst führt.

Im Rahmen seiner Unterrichtspraxis empfiehlt Brahms dem Sänger und Komponisten Georg Henschel ganz konkret, bei allen Erfindungen von vornherein auf Solidität zu achten. Sehen Sie ja zu, daß Sie gleichzeitig mit der Melodie einen gesunden, kräftigen Baß erfinden.[16] Als der junge Alexander Zemlinsky Brahms im Jahr 1896 sein Streichquartett op. 4 vorlegt und eine Stelle in der Durchführung, die ihm «im Brahmsischen Sinne als ziemlich gelungen» erscheint, gegen die Kritik des Meisters zu verteidigen sucht, wird dieser energisch: Brahms «schlug das Mozartsche Streichquintett auf, erklärte mir die Vollendung dieser ‹noch nicht übertroffenen Formgestaltung›, und es klang ganz sachlich und selbstverständlich, als er dazu sagte: ‹So macht man’s von Bach bis zu mir›!»[17]

Überhaupt gibt es keinen zweiten Komponisten, der sich im Lauf seines Lebens so intensiv mit der Musik seiner geistigen Ahnen beschäftigt hat wie Brahms. Er nimmt Anteil an den Anfängen der Heinrich-Schütz-Gesamtausgabe, spielt mit dem Gedanken, Dieterich Buxtehudes Passacaglia in d-Moll herauszugeben, und erwartet als Abonnent der Bach-Gesamtausgabe jeden Band in der Hoffnung, dass sich ihm abermals eine Neue Welt auftue.[18] Anonym, also ohne Anzeichen von persönlichem Ehrgeiz, gibt er im Jahr 1877 innerhalb der Mozart-Gesamtausgabe das «Requiem» heraus. Nicht zu vergessen seine stattliche Autographensammlung, zu der auch die Partituren von Haydns Streichquartetten op. 20 und von Mozarts g-Moll-Symphonie sowie zahlreiche Skizzenblätter von der Hand Beethovens gehörten. In halb ernst-, halb scherzhafter Tonlage lässt er den Musikhistoriker Philipp Spitta bei Gelegenheit wissen: Wenn er so gescheit wie dieser wäre und mehr gelernt hätte als Komponieren, wäre es seine Passion, sich mit Musikforschung zu befassen.[19]

Der eigene Einfall nicht mehr und nicht weniger als eine unhintergehbare Gnadengabe. Das, was man eigentlich Erfindung nennt, so wird er später Georg Henschel belehren, also ein wirklicher Gedanke, ist sozusagen höhere Eingebung, Inspiration, d.h. dafür kann ich nichts. Von dem Moment an kann ich dies «Geschenk» gar nicht genug verachten [beiseite schieben], ich muß es durch unaufhörliche Arbeit zu meinem rechtmäßigen, wohlerworbenen Eigentum machen.[20] Dazu ein eher scherzhaft gemeinter Kontrapunkt im Brief an Elisabeth von Herzogenberg: Ich halte es übrigens auch für besonders pfiffig von mir, daß ich mir beim Spazierengehen Melodien einfallen und wachsen lasse.[21]