7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

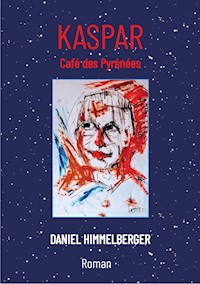

Kaspar - Café des Pyrénées erzählt die Geschichte des Malers und Aussteigers Kaspar, der in den 1968er Jahren in Bern lebte und dort zur Zeit der Hippie-Generation ein wildes, unangepasstes Künstler-Leben führte. Das Buch ist voller Fantasie und Poesie. Ein Gemälde aus vergangener Zeit. Roman über einen Aussteiger und Lebens-Künstler. Künstler-Porträt über den Berner Maler Kaspar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Daniel Himmelberger

KASPAR

Café des Pyrénées

Roman

© 2022 Daniel Himmelberger

Neuausgabe (Erstausgabe im AutorInnen Verlag Bern, 1997)

Foto: Daniel Himmelberger – Ölbild von Kaspar Michel

Verlag und Druck: tredition GmbH,

Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Softcover: 978-3-347-45917-5

Hardcover: 978-3-347-45918-2

E-Book: 978-3-347-45919-9

Softcover Großdruck: 978-3-347-45920-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Daniel Himmelberger lebt als Autor und Musiker in Bern. Er veröffentlichte den Künstlerroman „Kaspar – Café des Pyrénées“, den Gedichtband „Sprache Sprach Gespräch“ und den Kriminalroman „Der Straßenmörder“. Zusammen mit Saro Marretta „Der Tod kennt keine Grenzen“, „Die letzte Reise nach Palermo“, „Spurensuche“ und „Die Leiche im Schnee – 46 Kurzgeschichten“.

Als Musiker: „Piano solo“, „ALPHA Latino Live“, „Blues and Ballads“ und „Destiny of Time“ mit der Band „Downtown“.

www.daniel-himmelberger.com

Für Sarah Lynn

Moi, je veux tout, tout de suite,

et que ce soit entier –

ou alors je refuse!

(Ich, ich will alles sofort und ganz –

oder ich lehne ab!)

Aus: Antigone von Jean Anhouilh,

Frankreich 1944)

Es gibt viele nächtliche Fantasien, verglühende Kometen am Himmel. Aber auch die kühnsten Träume erhellen die Nacht bei weitem nicht wie ein leuchtender Stern.

1

Ein Frühlingstag. Ich saß wieder einmal im Café des Pyrénées und trank ein Bier. Rauchschwaden durchzogen die Luft, ich schaute empor und las verschwommen: „Jedem Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Mein Blick schweifte weiter über die Wand, da stand geschrieben: „Trink Auge, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluss der Welt.“

Es war noch früh am Morgen und die Kneipe fast leer. Ich saß gegenüber der langen Glasvitrine, stöberte in der Berner Zeitung herum und hing meinen Gedanken nach.

Ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen kam zur Tür herein, schaute sich um und näherte sich meinem Tisch. „Darf ich?“, fragte sie spontan und setzte sich, ohne meine Antwort abzuwarten, mir gegenüber an den Tisch.

Sie war jung, noch sehr jung, um die zwanzig, aber bestimmt nicht scheu: Sie schaute mir ziemlich direkt in die Augen. Dabei fiel mir das farbige Stirnband auf, das sie wie ein Schmuckstück um ihr wallendes Haar gebunden hatte, und es reizte mich, sie darauf anzusprechen. Doch dann ließ ich es bleiben.

In letzter Zeit war es mir ziemlich dreckig ergangen, mit Frauengeschichten und anderen Problemen, die mich belasteten. Die Sorgen wegen der gekündigten Wohnung wollten mir auch nicht aus dem Sinn. Im Moment hatte ich kein Dach über dem Kopf und war auf die Hilfe anderer angewiesen. Das mochte ich nicht, denn ich ließ mir ungern helfen, und noch weniger mochte ich all die wohlwollenden Ratschläge der alten Freunde, die sich in mein Leben einmischten. Denn ihr eigenes Leben hatten sie sich längst bequem eingerichtet. Mein Leben ging niemanden etwas an, und über meine Vergangenheit wollte ich so wenig wie möglich sprechen, darüber schwieg ich mich lieber aus.

Diese Helfertypen brachten mich mit ihren idealistischen Ratschlägen immer wieder ins Schleudern. Sämtliche Hilfestellungen waren für mich unbrauchbar gewesen. Ich begab mich immer wieder von neuem auf krumme Wege. – Und wer gab mir schon eine echte Chance, aus dem alten Milieu auszubrechen?

Wie sollte ich – bitte schön – eine geregelte Arbeit finden, wenn ich noch nie regelmäßig gearbeitet hatte? Wie sollte ich meiner Gesundheit zuliebe auf Alkohol und Tabak verzichten, wenn ich seit Jahren damit lebte?

Der einzige Ort, wo ich mich wirklich zu Hause fühlte, wo ich geborgen und zufrieden sein konnte, war die Kneipe. Dort kümmerte sich niemand um meine Vergangenheit. In der Kneipe war ich stets willkommen, solange ich genug konsumierte – und das tat ich reichlich.

Das Mädchen guckte mit ihren dunklen Augen schon eine ganze Weile zu mir, sie fixierte mich, ja, sie starrte mich schon beinahe unverschämt an.

Nun, das war ich inzwischen gewohnt, man konnte mich offenbar nicht übersehen, trotzdem ärgerte es mich, wenn man mich in Beschlag nahm und verfolgte – auch wenn es nur mit den Augen einer Frau geschah.

Ich fühlte mich nicht besonders, eigentlich war es unverständlich, weshalb ein junges, hübsches Mädchen sich für einen schrägen Typen wie mich interessieren konnte. Jetzt lächelte sie mir auch noch zu. Ich ahnte, dass sie mich gleich ansprechen würde, es war immer dasselbe, das Spiel begann von neuem.

„Wie heißt du?“, fragte sie prompt.

„Kannst ja raten“, murrte ich unwirsch.

„Das ist gar nicht so einfach.“

„Na, dann streng dich mal an!“

„Siehst aus wie ein Cowboy, ziemlich ausgeflippt.“

Ich zuckte mit den Schultern. Was sollte ich sagen, sie war jung und attraktiv, aber ich hatte überhaupt keine Lust, Erklärungen abzugeben. Von mir erzählte ich nichts, das ging niemanden was an, weder die Beamten noch die hübsche Kleine, die mir zwar gefiel, für die ich aber nichts empfand. Warum sollte ich auch? Ich hatte in der Kneipe viele Mädchen kennen gelernt und unzählige Stunden mit Quatschen verbracht. Aus einigen solchen Begegnungen ergaben sich manchmal sogar Beziehungen, die sich aber meist rasch wieder auflösten, sobald der erste Zauber verflogen war. Die Mädchen blieben kaum länger als eine Nacht bei mir, ich selber hielt es mit keiner lange aus. Ich konnte mich einfach nicht anpassen, ich war völlig unfähig, mich in eine Frau hineinzuversetzen, ihre Gedanken, ihre Gefühle nachzuvollziehen.

Aber ohne Frauen konnte ich nicht sein, jedenfalls hatte es immer wieder Frauen in meinem Leben gegeben, solche die mich suchten, mich interessant genug fanden und mich kennen lernen wollten. Ich ließ es geschehen, wie es kam, ich wehrte mich nicht dagegen, obwohl ich es oft nicht verstand. Manchmal war es mir sogar peinlich, wie zwanghaft und aussichtslos diese Begegnungen verliefen und ihren Verlauf nahmen, ohne dass ich es beeinflussen konnte.

Während ich so dasaß, kritzelte ich wie gewöhnlich mit einem schwarzen Stift aufs Papierset vor mir.

„Aha, Maler bist du also!“, kommentierte das Mädchen mein Gekritzeltes.

Ich zeichnete ohne aufzuschauen weiter, sie schaute mir interessiert zu.

Wenn sie wüsste, wie es in mir aussieht, dachte ich bitter, versuchte aber, mir äußerlich nichts anmerken zu lassen. Innerlich hingegen fühlte ich mich nicht gut, etwas in mir war zersprungen. Die leichten Schwingungen, die ich früher verspürt hatte, wenn ich einem fremden Mädchen begegnet war, waren einer bleiernen Schwere gewichen, einem lähmenden Gefühl von Müdigkeit und Resignation.

Ein Witz, ein frecher, lustiger Spruch wäre in diesem Moment genau das Richtige, aber es wollte mir nichts in den Sinn kommen. Es gelang mir aber nur eine wegwerfende Gebärde mit der Hand, die jedoch nichts Ansprechendes hatte. Ich fühlte mich auf einmal wie eine Karikatur meiner selbst.

Die Clowns, die ich in letzter Zeit fast zwanghaft immer wieder gezeichnet hatte, – Herrgott noch mal – diese elenden, traurigen, zum Himmel schreienden Clowns, sie waren das Einzige, was ich auf dem Papier noch zustande brachte.

Vor zwanzig, dreißig Jahren hatte ich bedenkenlos die schwierigsten Sujets in Angriff genommen. Was mich damals interessierte und begeisterte, setzte ich spontan um und brachte es aufs Papier. Nun mutete ich mir bedeutend weniger zu, das Vertrauen in meine Kunst wich mehr und mehr den lähmenden und zermürbenden Selbstzweifeln.

Ich fabrizierte zwar noch Clowns in Serie, etwa als kleine Präsente oder gar als Entschädigung für die paar Leute, die mich noch unterstützten.

Ich fühlte mich arm wie nie zuvor, ein Maler, der keine Bilder mehr malen konnte, ein Künstler, der allmählich seine Kunst verlor.

Die fertige Zeichnung riss ich aus dem Papierset heraus und gab sie dem Mädchen.

„Das ist für dich, weil du so neugierig bist.“ „Oh, vielen Dank!“, freute sie sich. „Schreib mir doch bitte eine Widmung darunter.“

„Klar, für wen?“

„Für Mascha, Mascha Hipp.“

Ich schrieb wie immer, wenn ich eine Widmung unter meine Zeichnungen kritzelte, drauflos, wie es mir im Augenblick zumute war. Diesmal war es ein französischer Spruch, von dem ich nicht wusste, woher ich ihn hatte. Möglicherweise aus Paris in den 68er Jahren. Wahrscheinlich wurde er damals auf eine Mauer gesprayt, farbig und voller Poesie, jedenfalls hatten mich die Worte nicht mehr losgelassen.

Rire c'est toujours un peu mourir.

Mourir c'est rire et pleurer sur nous

pour et avec les autres.

Diese Worte schienen mir in diesem Moment genau richtig. Spontan waren sie mir eingefallen. Wollte ich Mascha etwas Persönliches von mir mitgeben, etwas, das mehr sein sollte als ein gewöhnlicher Papierclown? Es war vor allem der Augenblick, in dem ich die Worte wie selbstverständlich aus mir herausschrieb, ein unfassbarer kreativer Moment, den ich kaum zu beschreiben vermochte. Voller Intensität. Ein Gefühlsrausch, den ich aus meiner Jugend kannte aber lange nicht mehr erlebt hatte.

Die Jahre hatten hart an mir geschliffen, das Schleifpapier Zeit hatte mich erbarmungslos abgewetzt und zu einem kümmerlichen Überbleibsel von dem werden lassen, was ich einmal gewesen war: Ein Künstler voller Hoffnung und Zuversicht, Vertrauen, Glaube, Zufriedenheit und einem immensen Potential an Liebe, von dem ich heute kaum mehr zu träumen wagte. Deshalb freute ich mich in diesem Augenblick wie ein Kind über das unerwartete Glücksgefühl, dem ich lange nicht mehr begegnet war. Es verband mich mit Mascha – dem fremden Mädchen – auf eine unerklärliche, zauberhafte Weise. Ich hatte das nicht gesucht, und nun war es doch geschehen, ohne Absicht und Zweck.

Langsam, beinahe buchstabierend, entzifferte Mascha den Text, dann schaute sie mich nachdenklich an. Schließlich nahm sie das Papier vom Tisch und steckte es sorgfältig ein.

„Du bist also Kaspar“, sagte sie ruhig.

„Ein schöner Name, er passt zu dir.“

Sie schaute mich mit ihren warmen, dunklen Augen noch eindringlicher an als vorher, und ich begann mich vor ihr zu fürchten, wie ich mich schon lange nicht mehr gefürchtet hatte. Die Altersdifferenz zwischen Mascha und mir musste gewaltig sein, es waren bestimmt Jahrzehnte, und sie hätte ohne weiteres meine Tochter sein können. Meine Tochter Sarah, die ich selber nie gekannt hatte.

Ich wusste nicht, wo meine Tochter heute lebte, ich wusste nicht, wie sie aussah, leider hatte ich sie als Vater nur einmal kurz nach der Geburt gesehen. Nur vage konnte ich mich daran erinnern, wie winzig leicht die neue Erdenbürgerin in meinen schweren Armen gelegen hatte, mit verschlossenen Augen, ganz ruhig und ohne Angst, ihr Atem unhörbar. Das dunkle Muttermal hinter ihrem linken Ohr hatte mir entgegen geleuchtet.

Polternd war auch ich aus ihrem Leben gegangen, mein Leben war viel zu schrill gewesen, viel zu unstet und wirr und auch viel zu hoffnungslos, um ein Kind, das einen verantwortungsvollen Vater gebraucht hätte, aufziehen zu können.

Freiheit hatte mir mehr bedeutet als eine Familie. Ich war mit mir selbst so sehr beschäftigt, dass ich kaum Zeit gefunden hätte, für ein Kind zu sorgen.

Heute konnte ich es kaum begreifen. Es war alles ganz anders geworden, es hatte sich alles in und um mich herum verändert. Inzwischen wünschte ich mir eine Tochter und würde nie auf den Gedanken kommen, sie wegzugeben. Heute würde man sie mir vielleicht sogar lassen.

Damals hatte ich keine Wahl gehabt, das Sorgerecht wäre mir so oder so entzogen worden. Lange Zeit war mir auch alles gleichgültig gewesen, es gab nie eine echte Auseinandersetzung, bevor ich mich den Problemen stellte, gab ich lieber auf. Heute würde ich vielleicht um meine Tochter kämpfen – ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen – aber, dass ich kämpfen sollte, das war mir klar.

Wie meine Tochter Sarah wohl mit zwanzig aussah? War sie ebenso hübsch und attraktiv wie Mascha? Wie würde ich reagieren, wenn Sarah auf einmal vor mir stehen und mich wie Mascha ansprechen würde?

Solchen Fragen war ich hilflos ausgeliefert, doch ich konnte und wollte mich nicht weiter damit herumschlagen.

Es war müßig, darüber nachzudenken, denn im Grunde wusste ich, dass ich diese Fragen nicht stellen durfte, dass ich keine eigene Tochter mehr hatte. Sarah und ich lebten ein getrenntes Leben.

Eben diese Gewissheit, diese unerschütterliche Tatsache, verfolgte und verletzte mich viel stärker, als ich es wahrhaben wollte. Je weniger ich meine Tochter kannte, je weniger Verbindung zwischen uns bestand, umso stärker wünschte ich sie herbei, häufig im Traum oder an düsteren Tagen wie diesem.

Ich hatte mich damals von Sarah getrennt, unmittelbar nach ihrer Geburt, damit sie bei einer normalen Familie, bei Pflegeeltern, aufwachsen konnte. Die Mutter war bei der Geburt sechzehn, sie hätte ihr Kind selber nicht aufziehen können, auch nicht mit meiner Hilfe. Helfen konnte ich ohnehin nicht, dazu war ich viel zu unsicher, viel zu feige und wohl auch zu egoistisch. Ich flüchtete schon damals am liebsten in die Kneipe, wenn ich mit der Realität nicht mehr zurechtkam.

Ich versuchte, all die quälenden und störenden Gefühle wegzuscheuchen, wie eine Fliege. Und ich bestellte noch einen halben Roten. Dann musste ich aufs Klo.

Umständlich zwängte ich mich zwischen den Tischen vorbei. Eine Tür führte ins Freie, die andere zum Klo. Als ich die Tür öffnete, schlug mir ein penetranter Geruch entgegen.

Drinnen betrachtete ich mich lange im Spiegel. Ich stand da wie einer, der sich unfreiwillig hierher verirrt hatte: Mit langen, sperrigen, dünnen Beinen, hautengen schwarzen Lederjeans, Metall beschlagenen hohen Cowboystiefelchen, dem schmalen Hintern und dem spitzen, hervorstehenden Bauch eines Don Quichottes, mit langen, ungepflegten Haaren, Schnurrbart und der viel zu großen, langen Nase, die das Gesicht dominierte – alles in allem eine unmögliche Gestalt, wacklig und unbeholfen zugleich, schmuddelig und abstoßend, ein Bürgerschreck, ein Gespenst für rechtschaffene Bürger.

Deshalb verkehrte ich fast nur noch in der Unterstadt, wo alles schäbiger und einfacher wirkte als in der teuren, gepflegten Oberstadt.

Nicht nur die Häuser mit ihren Geschäften, sondern auch die Menschen waren hier unten von einem anderen Schlag, es gab neben den modebewussten Jungen auch noch ein paar Aussteiger aus der verlorenen Generation, ein paar Relikte aus der Hippie-Generation, alte 68er, welche lange durchgehalten hatten, über ein Vierteljahrhundert ereignisreiche Jahre.

Während ich mich im Spiegel betrachtete, wurde mir auf einmal übel wie seit langem nicht mehr, und ich spürte wieder den seltsamen Druck im Kopf. Solche Anfälle waren nicht neu, aber diesmal war es besonders stark. Bevor ich Zeit hatte, etwas zu unternehmen, schoss das Blut bereits aus der Nase.

„Verflucht! – Holst du mir ein paar Servietten?“, bat ich einen jungen Mann, der eben hereingekommen war. Er schaute mich erschrocken an und verließ fluchtartig das Klo.

Das Blut strömte so heftig aus meiner Nase heraus, dass ich es mit der Angst zu tun bekam. Vorsichtshalber legte ich mich auf den Boden, der Dreck machte mir nichts aus. Hauptsache, das Blut gerann!

Der junge Mann kam verzweifelt zurück: „Sie wollen mir nichts geben – nicht für dich! Hier, das ist alles, was ich auftreiben konnte.“

Er streckte mir zwei zerknautschte Papierfetzen hin und ich versuchte, damit das Blut zu stillen.

„Sieht schlimm aus“, meinte der junge Mann besorgt. „Soll ich einen Arzt rufen?“

Ich winkte ab. Das fehlte gerade noch. Ausgerechnet ein Arzt. Der würde mich sofort ins Spital einliefern. Dort würden sie feststellen, dass bei mir fast alle Organe kaputt waren. Sie würden mich begutachten und endlos untersuchen. Schließlich würden sie mich operieren. Für mich gäbe es kein Entrinnen.

„Keinen Arzt!“, krächzte ich.

„Du kannst gehen. Danke.“

Ich versuchte, mich langsam wieder aufzurichten. Im Spiegel sah ich das Blut allmählich gerinnen. Mit zittrigen Gliedern wusch ich Hände und Gesicht im Lavabo, bevor ich mich wieder zurück in die Kneipe begab.

Mascha saß immer noch am Tisch und nippte nachdenklich an ihrem Kaffee. Sie betrachtete das Blatt mit der Zeichnung und dem Text, den ich ihr geschrieben hatte. Von dem, was draußen im Klo geschehen war, wusste sie nichts, trotzdem wirkte sie verwirrt und gedankenverloren.

„Traurig, traurig“, murmelte sie leise, nachdem ich mich zu ihr an den Tisch gesetzt hatte.

Auf einmal begann sie laut zu schluchzen, ihre Tränen kullerten das Gesicht herunter und fielen auf das Blatt mit der Zeichnung. Dort sammelten sie sich zu einem kleinen See, der sich wie eine Krokodilsträne um das Auge des Clowns ausbreitete.

Ich schaute in ihre wässrigen Augen und nahm sie gerührt in die Arme. Dann drückte ich sie behutsam an mich. Sie sagte nichts und weinte, bis keine Tränen mehr kamen. Dann hielt ich sie immer noch fest. Und sie mich. In diesem Moment konnte uns nichts voneinander trennen. Nichts auf dieser Welt. Mochte die Welt sich noch so schnell um uns drehen und Kopf stehen, wir hielten uns ganz ruhig und sicher fest.

2

Die Nacht hat tausend Augen.

Ich schaue zu den Sternen und bewundre den

Mond,

ich freue mich mit Kinderaugen

über das Funkeln der Sterne

und über die Farben des Lichts.

Ich schwebe in dieser Nacht weit

über dem Himmelszelt,

und die Wasser der Erde murmeln betörend

die immergleichen Zauberworte der Liebe.

Die Nacht hat tausend Augen,

und jedes einzelne leuchtet heller

als die Sterne am Himmel.

Sie erscheinen wie die späte Wiedergeburt

eines Kometen,

der bereits erloschen und verloren schien.

„Woher hast du dieses Gedicht?“, fragte Mascha.