Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

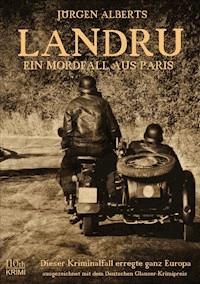

Der Jahrestag der deutschen Vereinigung soll in Bremen groß gefeiert werden. Doch die Polizei hat neben den Sicherheitsvorkehrungen noch andere Sorgen: Der Mord an einem Politiker (oder war es Selbstmord?) muss so schnell wie möglich aufgeklärt werden, und gegen die Polizei selbst wird der Vorwurf erhoben, sie misshandele auf einem Revier ausländische Mitbürger.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kriminelle Vereinigung

Kriminalroman

von

Jürgen Alberts

Impressum:

Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency

Foto: fotolia.de

© 110th / Chichili Agency 2014

EPUB ISBN 978-3-95865-059-6

MOBI iSBN 978-3-95865-060-2

Urheberrechtshinweis:

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Kurzinhalt:

Der Jahrestag der deutschen Vereinigung soll in Bremen groß gefeiert werden. Doch die Polizei hat neben den Sicherheitsvorkehrungen noch andere Sorgen: Der Mord an einem Politiker (oder war es Selbstmord?) muss so schnell wie möglich aufgeklärt werden, und gegen die Polizei selbst wird der Vorwurf erhoben, sie misshandele auf einem Revier ausländische Mitbürger.

In Erinnerung an Ken Saro-Wiwa,

1

Karl Schlink konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Die bronzene Reiterstatue am Bischofstor hatte einen neuen Anstrich bekommen. Die beiden Hinterbacken des Pferdes, wie des danebenstehenden Reiters waren schwarz und rot angestrichen, der Pimmel des Reiters in knallgelb. Hatte es also nichts genützt, dass das Gartenbauamt das Denkmal mit einer stacheligen Berberitzenhecke umgeben hatte. Dieser pflanzliche Kordon war von den Sprühern durchbrochen worden.

Karl Schlink wollte endlich Klarheit haben. Er musste seinen Kollegen Schütz ausfindig machen. Auch wenn das in der Dienstzeit geschah und mit dem gegenwärtigen Fall nichts zu tun hatte. Anstatt ins Polizeipräsidium am Wall ging er zu seinem Auto zurück und startete in Richtung Bremerhaven. Pinneberger und Lindow mussten an diesem sonnig-heißen Vormittag auf seine Mitarbeit verzichten.

Die Auskünfte des Reviers, auf dem Wolfgang Schütz seit sechs Monaten arbeitete, waren mehr als dürftig. »Nein, der ist heute nicht zu erreichen ... nein, der hat sich ein paar Tage frei genommen ... nein, den können Sie jetzt nicht sprechen ... was wollen Sie überhaupt von dem? Ach was, Sie sind ein Kollege. Na, dann Prost Mahlzeit!« Vier Tage hatte Karl Schlink versucht, Wolfgang telefonisch zu erreichen. Ohne Ergebnis. Schütz war gerade erst in ein kleines Dorf im niedersächsischen Umland gezogen. Hatte noch keinen eigenen Telefonanschluss dort.

Stau. Sommer und drei Baustellen hintereinander geschaltet, als gelte es die kleine Hanseschwester abzutrennen. Bremerhaven stand immer im Schatten. Fühlte sich immer benachteiligt. Fishtown war noch die harmloseste Bezeichnung für den Appendix des kleinsten Bundeslandes. Eine Seestadt ohne Badebetrieb, mit dem Charme von Roll-on-Roll-off-Geschäften, einem weit über die Grenzen hinaus bekannten Museum, das mit Kuttern und U-Booten aufwartete. Aber es gab überzeugte Einwohner dieser Stadt, die niemals woanders hinziehen würden. Schon gar nicht nach Bremen.

Schlinks Freundin Susanne wäre beinahe nach Bremerhaven gegangen, doch dann bekam sie ein günstiges Angebot im Steintor. Seit sie den kleinen Szeneladen mit Esoterik-Artikeln aufgemacht hatte, war ihre Beziehung stabiler geworden. Und angespannter. Neben I-Ging-Büchern, Mandalas und Kristallkugeln, Edelsteinen und chinesischen Potenzmitteln, neben Glücksbringern aus aller Welt führte Susanne eine kleine Auswahl von indianischem Silberschmuck, der den Laden aus den roten Zahlen brachte. Meist stand sie zwölf Stunden in ihrem Geschäft, führte ausführliche Gespräche mit den Kundinnen und verkaufte so gut wie nichts. Sie hatte Karl gebeten, dort nicht aufzutauchen. Sollte dies doch einmal erforderlich werden, solle er solange den Mund halten, bis sie alleine seien. Auf keinen Fall dürfe jemand von ihren Kunden erfahren, dass Karl Schlink bei der Kriminalpolizei arbeitet. Das hätte den sofortigen Ruin bedeutet. Dazu waren die Viertelbewohner zu boykottfreudig und zu polizeifeindlich. Selbst die Tatsache, dass Karl Schlink einmal zu der Gruppe der »Kritischen Polizisten«, die inzwischen mangels Mitgliedern in der Hansestadt aufgelöst worden war, gehörte, hätte daran nichts geändert. Schlink hielt sich an das Verbot von Susanne. Er fand den Laden ziemlich abstoßend. Der Geruch von Räucherstäbchen mied er.

Auch Wolfgang Schütz war einer jener letzten Mohikaner bei den »Kritischen«. Er wurde mehrfach strafversetzt, musste häufiger das Revier wechseln, machte Kontrollen auf der Autobahn und glaubte sich in Sicherheit. Kurz darauf wieder ein neuer Einsatzort. Ihm ging der schlechte Ruf voraus. Überall, wo er sich vorstellte, wusste man schon über ihn Bescheid. Das ist so ein Verräter in den eigenen Reihen. Das ist einer von denen, die uns den beschissenen Beruf noch beschissener machen wollen. Von Pfeiffer und dem Kollegen vom 6. Revier war nach der einzigen öffentlichen Veranstaltung der »Kritischen« in der Schauburg nichts mehr zu sehen gewesen. Als hätte die Gruppe nicht mehrere Jahre in der Hansestadt gearbeitet. Nach heftigem Protest wurde Schlinks Suspendierung aufgehoben. Er verbrachte einige Jahre in der Statistik, Leichen und Diebstähle zählen, Listen ausfüllen, Berichte überprüfen, bis er zur Mordkommission zurückkehren durfte.

Karl Schlink musste scharf bremsen.

Der stockende Verkehr kam zum Stehen.

Seitdem das Autoradio eine Macke hatte, der Senderwählknopf hing fest, war er unversehens in manchen Stau geraten. Auch wenn die Rundfunkmeldungen nicht gerade aktuell waren, einen gewissen Anhaltspunkt gaben sie.

Der Mordfall, an dem Schlink mit seinen beiden Kollegen arbeitete, war so vertrackt, dass sie ihn lieber heute als morgen abgegeben hätten. Und dabei wollte die Pressestelle jeden Tag eine neue Meldung. Der Tote hatte gute Werte in Sachen Popularität. Sollte tatsächlich mal die Regierung der Spezialdemokraten in der Hansestadt abtreten, hätte er auf der Senatsbank gesessen. Ein Christdemokrat mit bundesweitem Profil. Als man ihn tot in seinem Swimmingpool fand, die Tatwaffe in der Hand, kursierte in Polizeikreisen sofort der Witz: Ein zweiter Fall Barschel? Die Wanne ist größer, der Politiker dagegen unbedeutender. Es gab keine Spuren von Fremdeinwirkung und keinen Hinweis auf Freitod. Noch hatten sie das Umfeld des Toten nicht ausreichend bearbeitet, aber alles deutete darauf hin, dass er umgebracht worden sein musste. Auch wenn es bisher kein Motiv für die Tat gab und alles auf Selbstmord hinwies.

Karl Schlink war als Frühaufsteher und Streber verschrien. Er dachte in Wendungen. Es gab für ihn keine einfachen Lösungen. Dieser Fall machte ihm Ärger und Spaß zugleich. Wolfgang Lindow, der in den nächsten Wochen pensioniert wurde, maulte die ganze Zeit, er habe die Nase voll von derartigen Wasserleichen. Fritz Pinneberger hielt sich sehr bedeckt, was die Aufklärung anging. Immerhin stand die Mordkommission heftig unter dem Druck der Medien. Ein verfrühter und falscher Hinweis konnte die ganze Aufklärungsarbeit zunichtemachen. Zugleich wies Pinneberger immer wieder darauf hin, dass man für das Motiv auch einen Hintergrund brauche. In welchen Geschäften oder Affären er steckte, in welchen persönlichen und intimen Verhältnissen dieser Mann lebte. Sie besaßen nicht einen Fingerzeig.

»Schlafen Sie nicht ein da vorne«, schrie ein Autofahrer hinter ihm. Er hatte sich in seinem Cabrio aufgestellt und gestikulierte wild mit beiden Armen.

Schlink startete.

Einen kleinen Stänkerer hatte Lindow ihn genannt. Beim Skatspielen. Der Polizeipräsident, bei dem er antanzen musste, nachdem er bei der Veranstaltung der »Kritischen« auftauchte, hatte ihn als »Frischling« bezeichnet, von dem sich die Polizei nicht beschimpfen lasse. Wörtlich sagte der Polizeipräsident: »Die Kritischen haben keinen Überblick über polizeiliche Belange, spielen sich aber als Besserwisser auf.« Dieser Satz in der regionalen Fernsehsendung Nordschau hätte beinahe seinen Kopf gekostet. Den Kopf des Polizeipräsidenten.

Schlink parkte den Wagen auf dem Hof des Bremerhavener Polizeireviers. Sofort kam ein Uniformierter heraus und schnauzte ihn an, was er dort zu suchen habe. In aller Ruhe zückte der Kripomann seine Hundemarke. Der Uniformierte entschuldigte sich nachlässig.

»Und was wollen Sie hier?« fragte der Beamte hinter dem Tresen. Kaum, dass er die Frage nach dem Kollegen Wolfgang Schütz gestellt hatte, hörten alle Anwesenden mit ihren Arbeiten auf. Kein Tippen mehr. Ein Telefonhörer wurde hastig aufgelegt.

»Ich suche ihn seit Tagen.«

»Wir auch«, kam es zurück. Gleich von mehreren Seiten.

»Ist er denn in Urlaub gegangen?«

»Das müssen Sie den Revierführer fragen.«

»Ist er da?«

Schlink spürte eine sonderbare Ablehnung. Alle starrten ihn an, als habe er eine unverschämte Forderung gestellt. Ein Tabu gebrochen.

»Keine Ahnung«, sagte ein junger Beamter. »Würden Sie bitte mal nachsehen, ob er für mich zu sprechen ist?«

Nur zögerlich erhob sich der Dienstälteste und ging mit langsamen Schritten auf die hintere Tür des langgestreckten Revierraumes zu.

Sie ließen ihn nicht aus den Augen.

Als sei er ein Tatverdächtiger.

Ein Eindringling.

Einer, bei dem man Fluchtgefahr annehmen musste.

»Haben Sie nicht schon ein paarmal angerufen?«

Schlink nickte. Sagte nichts. Fühlte sich unwohl. Wollte jetzt auch keine weiteren Auskünfte geben.

Der Revierführer passte kaum in seine Uniform. Die Knopflöcher waren überanstrengt. Die Ärmel ein wenig zu knapp geraten. Er drehte die Dienstmütze in der Hand, unentschlossen, ob er sie für dieses Gespräch nicht doch besser aufsetzen sollte.

»Kommen Sie durch, Kollege«, rief er verhalten.

Erst als der Revierführer lautstark die Tür zugeschlagen hatte, konnte Schlink seine Frage nach Wolfgang Schütz wiederholen.

»Warum interessiert Sie der denn so?«

»Es ist ein Freund von mir. Ich kenne ihn sehr lange.«

»Ach.« Mehr sagte der Polizist nicht.

»Ich habe schon oft hier angerufen und stets nur eine unklare Antwort erhalten. Was ist denn nun wirklich los mit Wolfgang?«

Der Revierführer nahm hinter seinem überfüllten Schreibtisch Platz und wies Schlink an, sich ebenfalls zu setzen.

»Der Kollege Schütz ist vor einigen Tagen verstorben.«

»Wie kann denn das ...«

Karl Schlink räusperte sich.

»Wir haben die Mitteilung auch erst verspätet erhalten.«

»Aber das hätte man mir doch ...« Schlink gingen viele Fragen durch den Kopf, von denen er jetzt keine stellen wollte. Er stand auf. Bedankte sich förmlich. Immer noch betäubt von dem Schock über diese Mitteilung.

Als er am Reviertresen vorbeikam, spürte er, die Blicke der abwartenden Kollegen. Sie taxierten ihn, ließen ihn nicht aus den Augen. Am liebsten hätte er sie angebrüllt. Angeschnauzt, warum sie so dämlich glotzten. Aber was würde das jetzt nutzen?

Eine Zeitlang blieb er in seinem Wagen sitzen. Er konnte jetzt nicht zurückfahren, sich an den verzwickten Mordfall setzen, so tun, als sei nichts geschehen.

Wie viele Abende hatte er mit Wolfgang Schütz verbracht? Wie oft hatten sie über das autoritäre System mit Namen Polizei gesprochen? Was für Papiere hatten sie erarbeitet: Reformvorschläge, Thesen für eine öffentliche Diskussion, Überlegungen zu einer anderen, demokratischeren Polizei. Wie oft hatten sie sich gegenseitig als Feiglinge bezeichnet, weil sie so lange zögerten, bis sie an die Öffentlichkeit gingen. Damals war die Reaktion auf die Veranstaltung zwar sehr groß gewesen, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen berichteten, aber ein wirklicher Erfolg blieb aus. Nicht ein Kollege schloss sich der Gruppe der »Kritischen« an. Das war die Folge seiner sofortigen Suspendierung. Im Flurfunk des Präsidiums war das Gerücht schneller verbreitet als Schlink die schriftliche Bestätigung zugestellt bekam. Mantz hatte kein Federlesens gemacht. Der Schlink ist weg vom Fenster. Rechtsanwalt Größer traf sich noch ein paarmal in seiner Wohnung mit Schütz und Schlink, dann löste sich die Gruppe auf. Nur der private Kontakt zwischen beiden Kollegen war niemals abgerissen. Sie brauchten den gegenseitigen Zuspruch.

Schlink fiel auf, dass er nicht mal gefragt hatte, woran Schütz gestorben war. Er verspürte jedoch nicht die geringste Lust, nochmals das Revier zu betreten. Warum hatten sie nur diese Ausflüchte gebraucht? Warum wurde er hingehalten?

Karl Schlink steuerte seinen Wagen auf die Große-Bürgerstraße, parkte dort und ging in ein Lokal, das um diese Uhrzeit überlebende Trinker der letzten Nacht und verspätete Frühstücksgäste vereinte.

Er hatte Lindow direkt an der Strippe. »Wolfgang, ich muss mich entschuldigen, aber ich komme heute nicht ...«

»Unpässlich oder unlustig?« fragte der Hauptkommissar.

»Traurig!« erwiderte Schlink, der sah, dass seine Telefonkarte gleich ungültig wurde.

»Was ist los, Karl?«

»Wolfgang Schütz ist gestorben. Ich bin hier in Bremerhaven ...«

Das Gespräch war unterbrochen.

Schlink wollte nicht zum zweiten Mal anrufen. Wenigstens wusste der Hauptkommissar Bescheid. Sie kannten sich so lange, dass er ihn bestimmt decken würde, falls jemand nach ihm fragte.

Vierzig Minuten später hatte Schlink das kleine niedersächsische Dorf erreicht. Nur ein paar Häuser längs der Straße. Zwei große Höfe mit viel Land ringsherum. Eine Kneipe im Zentrum und eine kleine Kirche am Rand. Das Haus fand er schnell. Nummer 7.

Die Frau, die ihm die Tür öffnete, gab ihm zu verstehen, dass sie auf keinen Fall etwas kaufen wolle. »Die Haushaltskasse ist schon letzte Woche in die Knie gegangen«, sagte sie lächelnd, »und der nächste Erste noch nicht in Sicht.«

»Ich heiße Karl Schlink und war ein Freund von Wolfgang Schütz.«

»O je«, entfuhr es der jungen Frau, »das muss dann schlimm für Sie sein. Kommen Sie doch rein.«

Sie trug einen hellen Haushaltskittel, der verschiedenfarbige Fussel aufwies.

In ihrem Wohnzimmer stapelte sich Wolle. In großen Kisten. Auf allen Sesseln und der Couch, Fäden auf dem Teppichboden.

»Heimarbeit«, sagte sie lakonisch, »sonst kommen wir nicht über die Runden. Ich knüpfe Tischdecken, auch schon mal kleine Teppiche. Wird nicht gut bezahlt, aber ich kann mir die Arbeit einteilen.«

»Wann ist er denn gestorben?« fragte Schlink.

»Warten Sie, das war - das war - ich glaube, wir haben ihn letzte Woche gefunden ...«

»Und woran?« Er ärgerte sich über die Frage, weil sie so klang, als wolle er die junge Frau vernehmen. Déformation professionnelle. Karl Schlink zögerte. Hatte sie gefunden gesagt?

»Wollen Sie nicht eine Tasse Tee mit mir trinken? Dabei lässt sich besser reden, nicht.«

Schlink nickte.

Während sie in der Küche hantierte, sah er sich im Wohnzimmer um. Auf dem Fernseher ein kleiner Plastikwasserfall, der müde vor sich hinplätscherte. An der Längswand ein Sideboard in Eiche dunkel, auf dem ein paar Bücher standen. Souvenirs vom Freimarkt. Ein vertrocknetes Lebkuchenherz mit der Spritzguss-Aufschrift: »Heute gehörst Du mir ganz allein.«

»Ich mochte ihn, auch wenn er einer von den Stillen war.« Die junge Frau hatte den Haushaltskittel abgelegt und trug ein dunkelrotes T-Shirt, das gut zu ihren hellen Haaren passte. Ein paar silberne Pailletten waren darauf gestickt.

Dann tranken sie Tee. Schwiegen eine Zeitlang.

Karl Schlink suchte nach einer Frage, die nicht nach Vernehmung klang.

»Er hatte zwar einen Wecker, aber ich musste ja jeden Morgen bei ihm anklopfen, weil er ihn oft überhörte ...« Sie unterbrach sich.

»Ja, ich weiß, manchmal hatte er keine Lust, zum Dienst zu gehen. Er hat mal gesagt, dass der Dienst ihn so müde mache, dass er immer wie ein Murmeltier schlafe. Am besten natürlich im Dienst.« Schlink versuchte einen Scherz.

»Es war so schrecklich. Er wohnte ja auch erst kurz hier.« Wieder unterbrach sie sich. Sie musste die Teetasse abstellen, weil ihre Hand zitterte.

»Gab es denn gar kein Anzeichen?«

»Nein, überhaupt keins.«

Karl Schlink spürte ein Ziehen in der Gurgel

»Und was hat der Arzt gesagt? Woran ist er ...«

Die junge Frau starrte ihn an. Unvermittelt. Die Augen geweitet. »Wissen Sie denn nicht, dass er sich umgebracht hat?«

Schlink zuckte zusammen. Wie ein elektrischer Schlag durchfuhr es ihn. »Selbstmord?«

Die junge Frau nickte.

Einmal. Zweimal. Hörte nicht auf.

Karl Schlink schossen Tränen in die Augen. Er konnte sie nicht zurückhalten.

Wollte sie nicht zurückhalten.

»Aber, warum ...«

»Keine Ahnung. Er hat sich am Fensterkreuz erhängt. Die Zunge war dick und blau. Der Arzt sagte, er müsse kurz nach Mitternacht verstorben sein. Es war so schrecklich ... Glücklicherweise hatte mein Mann in dieser Nacht keinen Dienst.«

»Ist er auch bei der Polizei?«

»Nein, nein«, beeilte sie sich zu sagen, »er arbeitet als Drucker bei der Zeitung.«

Karl Schlink wusste nicht, wohin er schauen sollte. Sein Blick verschliert. Das Gesicht tränennass. Warum hatte Wolfgang ihn nicht mehr angerufen? Hätte er ihm helfen können? Sie waren doch Freunde gewesen. Was war auf dem Revier vorgefallen?

Die junge Frau zeigte ihm die Einliegerwohnung, in der Schütz gelebt hatte. Ein paar persönliche Sachen, Kinderbilder, die auf den Schreibtisch gestellt waren, neben dem Bett Zeitschriften und Bücher, nachlässig aufgestapelt.

»Wir haben noch nichts angerührt«, sagte die junge Frau, die am Türrahmen lehnte. »Haben Sie eine Ahnung, wohin wir das schaffen sollen?«

Schlink antwortete nicht.

Das Fensterkreuz zeigte ein paar Einkerbungen.

Er zeigte darauf.

Die junge Frau nickte wieder.

Diesmal ganz langsam.

»Ich werde mich um seine Sachen kümmern«, sagte Schlink. Sein Herz pochte so laut, dass er glaubte, sie müsse seine Pulsschläge hören können. Als sie sich an der Tür verabschiedeten, fragte er: »War denn mal einer seiner Kollegen hier?«

»Sie meinen von seinem Revier?«

»Ja.«

»Bisher nicht.«

Er bedankte sich für den Tee und stieg in seinen Wagen. Nach ein paar hundert Metern, er hatte das Dorf schon verlassen, hielt er an, weil ihn ein heftiger Weinkrampf schüttelte. Er schlug mit beiden Fäusten auf das Lenkrad. Und schrie. Schrie. Immer lauter.

Schmerz und Enttäuschung.

»Du hättest mit mir reden müssen ... du hättest mit mir reden müssen ...«

Karl Schlink war aufgewühlt. Er ließ den Wagen stehen, der Schlüssel steckte noch, und rannte los. Laufen, nur laufen. Ziellos. An Gräben entlang, in denen braune Brühe schwappte. Über Feldwege, deren Grasnarbe verbrannt war. In ein kleines Wäldchen, dessen Bäume verdorrte Zweige hatten.

Es dauerte eine ganze Weile, bis er außer Puste war und sich einfach fallen ließ. Nun war er ganz still.

Verloren. Ohne jegliches Gefühl. Es hatte sich ein anderes Bild vorgeschoben.

Wolfgang Schütz, der einmal eine ganze Kneipe zum Lachen brachte. Er machte vor, wie der pausbäckige Kanzler sich durch die johlende Menge in Halle drängelte, um einem Eierwerfer eine Ohrfeige zu verpassen. Schütz spielte den ausrastenden Staatsmann so überzeugend, dass der Wirt ihm die Zeche erließ.

Auf der Fahrt nach Bremen beschloss Schlink, an diesem Tag das Polizeipräsidium nicht mehr zu betreten. Am liebsten hätte er den unverschämten Kollegen auf dem Revier einen Tanz bereitet. Er würde herausfinden, was sich da abgespielt hatte. Nun wusste er, warum sie ihn am Telefon tagelang abblitzen ließen.

Er brauchte Zeit, um sich zu fassen. Bei Susanne vorbeizuschauen, hatte wenig Zweck. Wie würde sie mit diesem Selbstmord umgehen? Sie kannte Wolfgang Schütz, hatte ein paarmal mit ihm zusammengesessen, nach den Sitzungen der »Kritischen«, hielt ihn stets für sehr verschlossen. »Der kriegt den Mund doch nicht auf! Was soll ich mit dem anfangen, wenn ich nicht weiß, was er denkt?«

Für Karl Schlink bestand kein Zweifel, dass der Tod seines Freundes mit seiner ständigen Außenseiterrolle zu tun hatte. Mit dem Abstempeln zum Nestbeschmutzer. Er hatte es nicht mehr ausgehalten. Diese andauernden Anpinkeleien. Dieses Ausgeschlossensein.

Schlink fuhr nach Hause und setzte sich auf den schmalen Balkon.

Obwohl er den Toten nicht gesehen hatte, bekam er das Bild von dem Fensterkreuz nicht aus dem Kopf. Irgendwann ging das Telefon. Schlink schaute auf die Uhr. Susanne? Oder Lindow?

Er nahm den Hörer ab, ohne sich zu melden.

»Sind Sie Karl Schlink?«, fragte eine volltönende Stimme.

»Ja. Wer spricht denn da?«

»Ich bin Pfarrer der Josephs-Gemeinde, mein Name ist Weber. Könnte ich Sie privat sprechen?«

»Nicht heute.«

Was wollte ein Pfarrer von ihm? Beistand leisten? Ihm trauern helfen?

»Es ist dringend, Herr Schlink, wirklich dringend.«

Eine Viertelstunde später saß ihm Friedrich Weber gegenüber. Ein korpulenter Mann, dessen Vollbart etwas schütter war, mit silbernen Fäden durchzogen.

»Ich komme in keiner leichten Mission«, begann der Pfarrer zögernd, »und ich muss mich absolut auf Sie verlassen können.«

Schlink hätte ihm am liebsten erzählt, was er an diesem trügerisch schönen Sommertag erfahren hatte, aber er kam nicht dazu.

»Dieser Mann ist auf dem Revier Holstenstraße gefoltert worden. Ein paar Tage lang, nachdem es geschehen sein muss, hat er geschwiegen. Nicht einen Ton gesagt. Und ich kenne ihn schon lange. Er vertraut mir voll und ganz. Dann habe ich Stück für Stück aus ihm herausbekommen, dass ihn die Polizisten auf diesem Revier nicht nur zusammengeschlagen, sondern ihm sogar Stromstöße versetzt haben.«

Schlink wollte zunächst nicht glauben, was er hörte. Wollte, dass es nicht wahr sei. Aber warum sollte der Pfarrer ihm ein Märchen erzählen?

»Er musste sich nackt ausziehen. Dann haben sie dieses Gerät herausgeholt. Der Mann hat es mir genau beschrieben. Ein schwarzes Rohr aus Holz oder Metall, fast einen halben Meter lang, an dem zwei Drahtkontakte sind. Ein elektrischer Ochsenziemer, ganz eindeutig, für die Viehtrift. Erst haben die Polizisten es ihm an die Oberarme gehalten, später sogar an sein Geschlechtsteil. Es ist barbarisch, dass so etwas in unserem Land geschieht.«

Der Pfarrer hatte sich in Rage geredet. Die Ader an der rechten Schläfe war geschwollen. »Ich wollte erst selbst hingehen, aber was hat das für einen Zweck?«

»Ist der Mann bereit, das zu bezeugen ...«

»Nein«, erwiderte der Pfarrer schnell, »ich kann Ihnen nicht mal den Namen des Mannes sagen, das wäre viel zu gefährlich für ihn. Er weiß übrigens nichts davon, dass ich hier bei Ihnen bin. Aber es muss etwas geschehen. Wenn auf diesem Revier ...« Der Pfarrer unterbrach sich, weil das Telefon klingelte. Karl Schlink forderte ihn auf weiterzureden. Ging nicht an den Apparat. Duldete keine Unterbrechung.

»Ich war damals in der Schauburg, als Sie und Ihre Gruppe über die Polizeiübergriffe gesprochen haben. Es war nicht ganz einfach, Ihren Namen herauszufinden nach all den Jahren. Aber es ließ mir keine Ruhe. Da muss etwas unternommen werden. Und von außen ist da kein Herankommen. Die werden sicherlich sofort leugnen, dass sie irgendwas Unrechtes getan hätten.«

Karl Schlink wurde unruhig.

Wieder tauchte das Bild des erhängten Wolfgang Schütz auf. Ein Bild, das er niemals gesehen hatte.

Was erwartete Pfarrer Weber von ihm?

Den Rächer zu spielen?

Oder das nächste Opfer?

2

Greater Germany oder Big Germany oder Land der Gewalt, so nannten ausländische Zeitungen die Bundesrepublik zwei Jahre nach der Wiedervereinigung. Bisher unbekannte Orte machten Weltgeschichte: Rostock-Lichtenhagen, wo johlende Zuschauer bei der Ausländervertreibung applaudierten, Mölln, wo eine türkische Familie abgefackelt wurde, Hoyerswerda, die als erste deutsche Stadt ausländerfrei werden sollte.

Die Politiker vor Ort waren besorgt.

Um den guten Ruf.

Der Rostocker Bürgermeister sagte, man habe nun für teures Geld bundesweit Imagepflege betrieben und dann so was. Natürlich bedauerte er auch die Opfer. Es handelte sich um Vietnamesen in einem Wohnblock, der in Brand gesetzt wurde.

Es kursierte ein Witz: »Was ist der Unterschied zwischen einem Türken in Stuttgart und einem Sachsen? Der Türke kann deutsch und hat Arbeit.«

Während die einen dafür plädierten, diese größer gewordene Republik zum Einwandererland zu erklären, wollten die anderen ein Auswandererland. Haut doch ab, rief die schweigende Mehrheit, die einer wütenden Minderheit freie Bahn ließ.

Gefordert wurde der starke Staat, die harte Hand, das feste Durchgreifen. Nachdem die konservative Wende vollzogen war, die Spitzenpositionen der Medienkratie besetzt mit Statthaltern der Regierungspartei, ging es nun darum, die Festung Deutschland zu errichten. Eine mittelalterliche Zwingburg mit Schießscharten, kalten Verließen, hochbewehrt mit dicken Mauern, engen Vorschriften, festem Regularium.

Wozu brauchte man Fremdheit?

Wozu noch multi-kulturelle Vielfalt? Die deutsche Sumpfdotterblume, die schon einmal tausend Jahre gesprießt war, würde auch diesmal ausreichen. Kein Bedarf an weiteren Pflänzchen.

Aber es gab auch öffentliche Empörung über die brennenden Asylantenheime, Krokodilstränen über gejagte Ausländer, in Magdeburg warf man einen Afrikaner aus der Straßenbahn, er starb auf dem Weg zum Krankenhaus, es gab allerorten Lichterketten gegen die schlimmen Vorboten einer neuen Fremdenhatz und ein paar mutige Erklärungen. Dann verschwand das Thema wieder aus den Medien. Die Vorfälle blieben.

Wir schlagen, also sind wir! Das Motto der Gewalttäter auf der Suche nach einem neuen Selbst- und Gruppenbewusstsein, nachdem in der früheren DDR mit den Arbeitsplätzen die Gemeinschaftsbindungen durch Betriebsgruppen, Jugendorganisationen und Jugendklubs fielen. An den Rand gedrängte Gruppen. Die Wut der sozial Deklassierten richtete sich auf Zuwanderer, jährlich eine halbe Million, und Ausländer, die besser gestellt seien als die neuen Habenichtse. »Die Tunesier, die hier seit zehn Jahren arbeiten, werden besser behandelt als ich.«

Die Wessis schauten erst zu, bevor einige selbst zuschlugen. Ließen die Ossis in Ruhe vor sich hinwursteln, fuhren nicht mal rüber, um zu schauen, was sie im Fernsehen längst gesehen hatten: Ruinen, Ruinen, menschliche Ruinen. Keinerlei Interesse an den neuen Bürgern aus den kohlbesetzten Ländern. Die machen doch nur Schwierigkeiten. Fressen uns die Rente weg. Alles Geld geht jetzt nach drüben. Wohin man früher alle Widerständler wünschte. Drüben war jetzt hier.

Als die Politiker kurz nach der Wiedervereinigung die Nationalhymne in Berlin anstimmten, einige hatten den Text vergessen, wurden sie ausgepfiffen. Das Fest am Brandenburger Tor war kaum ausgelassener. Nur das Feuerwerk gigantischer.

Ein Stichwort von Willy Brandt zum nationalen Anlass der Wiedervereinigung wurde schnell verballhornt: »Jetzt stürzt zusammen, was eigentlich zusammenkrachen sollte.«

Gerade noch hieß es: das Volk.

Kurz darauf: ein Volk.

Danach nur noch: der Mob.

Ein kalter Wind fegte durch die blühenden Landschaften, die aus den Ruinen entstehen sollten.

Und die Populisten nutzten die Stunde und machten in Populismus.

Die Gesetze lagen schon in den Schubladen.

Gesucht wurde die »saubere« Lösung des Ausländerproblems, die Quadratur von weltoffen und kleinkariert, von europäischem Zusammenschluss und Abschiebepraxis.

»Der Schlink, ach ne, Mensch, Karl, dass ich dich mal wiedersehe.« Rechtsanwalt Größer streckte dem Polizisten die Hand hin. »Setz dich doch. Willst du einen Kaffee?«

Schlink bat um einen Tee.

»Kommt sofort.«

Es war gar nicht einfach gewesen, den Rechtsanwalt zu sprechen. Immer wiegelte die Sekretärin ab. Ist heute bei Gericht. Hat gerade einen Mandanten. Kriegt nachher noch Besuch. Ist nicht abkömmlich.

Das Büro lag am Wall, hoch über der hanseatischen Altstadt mit Blick ins Grüne. Für die Konferenzen der vornehmen Sozietät gab es ein aufgesetztes Glashaus, das nachts erleuchtet von weither sichtbar war.

»Wie ist es dir ergangen?«

Rechtsanwalt Größer trug noch immer seine Haare lang, allerdings gepflegter. Der Schnauzer war präzise gestutzt.

Er sah auf die Uhr.

»Darüber können wir ein anderes Mal reden ...«

»Bist du denn noch in der Statistik?« unterbrach ihn der Rechtsanwalt.

»Nein. Zurück im ersten K.«

»Immerhin. Glückwunsch.«

Der gläserne Schreibtisch faszinierte Schlink. Nur die Griffe waren aus Bronze. Völlig durchsichtig sämtliche Schubladen, in denen sich die grünen und blauen Aktenhefter stapelten.

»Ich brauche deine Hilfe.«

»Willst du mein Mandant werden? Soll ich dich irgendwo rauspauken? Klar, was immer es ist, Karl, haben ja viele Nächte zusammen gearbeitet. Wie lang ist das jetzt her?«

Schlink wollte sich nicht von dieser jovialen Nostalgie überrumpeln lassen.

Die Sekretärin brachte den Tee und erinnerte Dr. Größer daran, dass er in zwanzig Minuten einen wichtigen Termin habe.

»Verschieb ihn«, sagte der Rechtsanwalt, »hier sitzt ein alter Freund von mir.«

Die Sekretärin wiegte den Kopf, bevor sie das Büro verließ.

Dr. Größer wollte Interna. Wer mit wem in der Polizei, wer gegen wen, welcher Kandidat als Nachfolger des Leiters der Schutzpolizei gehandelt werde, warum der Chef vom Rauschgiftplötzlich von einer seltsamen Krankheit befallen sei. Aufstiege, Abstiege. Karl Schlink konnte kaum mit Details dienen. Sprach immer wieder davon, dass man zwar einiges gerüchteweise erfahre, aber erst wenn die Entscheidungen gefallen seien, würden auch sie informiert. Der Polizeioberkommissar kam nicht dazu, sein Anliegen vorzutragen, weil Dr. Größer ständig neue Fragen parat hatte. Wie ein Maschinenfragegewehr. Als sei dieser Klatsch aus dem Innenleben der Polizeibehörde besonders wertvoll für ihn.

»Und was ist aus Pfeiffer geworden? Den hast du doch damals für einen Spitzel des 14.K gehalten?«

»Keine Ahnung, was der jetzt macht.«

»Und Schütz? Wie hieß der noch mit Vornamen? Auch nicht gerade ein sicherer Kantonist, was? Der hat dich doch allein aufs Podium in der Schauburg marschieren lassen.«

Karl Schlink machte eine Pause, bevor er antwortete.

»Wolfgang hat sich letzte Woche erhängt.« Mehr sagte er nicht.

Nun verstummte der gesprächige Rechtsanwalt. Für einen Augenblick war Stille. Als hätte ein Richter den Saal betreten.

»Ich hab es auch erst vor ein paar Tagen erfahren«, beeilte sich Schlink zu sagen:

»Und was ist meine Aufgabe dabei?« fragte Dr. Größer.

»Darum geht es nicht. Deswegen bin ich nicht hier.« Der Rechtsanwalt schaute wieder auf die Uhr. Vom Wall drangen ein paar Hup-Laute durch die geöffneten Fenster herauf.

Karl Schlink berichtete von dem Besuch des Pfarrers, von den Vorwürfen eines Mannes, auf dem Revier Holstenstraße gefoltert worden zu sein.

»Na, komm, Karl. Folter, das ist doch nun wirklich ein starkes Wort. Übertreibt der da nicht, dieser Kirchenheld. Wer ist es denn?«

Schlink nannte den Namen.

»Ach ja, den kenn ich, zwar nicht persönlich, aber das ist einer, der sich immer mal wieder wichtig zu machen versucht.«

Karl Schlink spürte, dass sein Gegenüber ihm nicht glaubte.

»Ich weiß ja auch nicht, was an diesen Vorwürfen dran ist, aber der Pfarrer kommt nicht ohne Grund zu mir. Wenn er sich damit wichtigmachen wollte, was ich sicherlich nicht annehme, dann hätte er sich an die Presse gewandt.«

Größer stimmte zu.

»Um wen handelt es sich denn, der da so hart angefasst wurde?«

»Keine Ahnung«, antwortete Schlink, »der Pfarrer wollte mir nicht mal den Namen sagen. Und der Mann wird es auch nicht bezeugen, das sei zu gefährlich, hat Weber gesagt.«

»Hat er Angst davor, dass ihn die Polizisten ausfindig machen?«

»Weiß ich nicht.«

»Das ist mir alles zu vage, Karl. Da muss Butter bei die Fische. Ich habe schon mal gehört, dass die auf dem Revier Holstenstraße nicht gerade zimperlich sein sollen, um mich mal etwas salopp auszudrücken. Da gab es auch mal die Klage eines Russen, dass man ihm Geld abgeknöpft habe, was dann in der Kasse für die Rettung Schiffbrüchiger verschwunden sein soll, aber Folter, und dann ohne Zeugen ... Ich kann da gar nichts machen.«

Der Rechtsanwalt stand auf, strich über die Bügelfalte seiner Leinenhose und kam zwei Schritte auf Schlink zu.

»Und dir würde ich raten, dich da nicht reinzuhängen, das kann ganz übel werden. Du weißt ja noch, wie schnell deine Vorgesetzten bei der Hand sind, wenn da etwas öffentlich wird.«

Karl Schlink war sich nun nicht mehr sicher, warum er seinen früheren Mitstreiter aufgesucht hatte. Wollte er ihm die Sache überlassen? Das Problem weiterreichen und sich dann davonschleichen?

»Komm wieder, wenn du irgendwelche Beweise hast. Zeugen, Opfer. Ich bin sofort bereit, etwas zu unternehmen. Auch wenn ich das Wort Folter in diesem Zusammenhang nicht akzeptieren kann. Wir brauchen etwas Handfestes, nicht bloß ein paar windige Hinweise.«

»Aber der Mann ist misshandelt worden.«

»Namen, Uhrzeit, Personenbeschreibungen. Und schon erstatte ich Anzeige wegen Körperverletzung im Amt. Sonst nicht. Karl, das kann auch ein Manöver sein. Hast du dir das schon mal überlegt?«

Schlink sah den Rechtsanwalt an. Dann erhob er sich aus dem schwarzledernen Sitzmöbel.

»Was für ein Manöver?«

»Wenn es sich um Straftäter handelt, die mit der Polizei ständig zu tun haben, die behaupten kack-frech, sie würden misshandelt. Und dann? Du bist der Sündenbock, denn schlachten wird man dich, nicht die. Selbst wenn an den Vorwürfen was dran sein sollte ... Lass dich nicht missbrauchen, Karl.«

»Aber der Pfarrer ...«

»Der kann genauso gut ein leichtgläubiges Häschen sein.«

Die Sekretärin kam herein.

»Ja, ja, ich beeile mich ja schon«, sagte Dr. Größer etwas unwirsch.

Schlink bat darum, dass dieser Besuch vertraulich sei.

»Für wen hältst du mich, Karl? Meinst du, ich laufe jetzt rum und erzähle jedem, was du mir gerade anvertraut hast? So gut müsstest du mich kennen.«

Der Polizeioberkommissar hoffte, den Rechtsanwalt noch so gut zu kennen. Immerhin hatte er ihn ziemlich lange mit Fragen über Interna aus dem Präsidium gelöchert.

»Meine Tür ist für dich immer offen, Karl. Ich muss sofort rüber zum Landgericht, große Sache. Heute Abend kannst du mich im Fernsehen bewundern, als Studiogast in der Nordschau.«

Er gab dem Polizisten die Hand und war so schnell verschwunden, dass Schlink verdutzt stehenblieb.

Als er am Schreibtisch der Sekretärin vorbeiging, sagte sie: »Vorher muss mein verehrter Chef noch zum Friseur, so kann er unmöglich vor die Kamera.«

Der Etat — das bin ich, sagte der Bürgermeister immer wieder. Natürlich nur in geheimer Runde. Und der Etat war es, der ihn zu Fall bringen konnte. Und natürlich auch die Partei, sowie die Freunde und Seilschaften, die Existenz und die schönen Seiten des Lebens.

»Nun machen Sie doch mal einen Vorschlag, der uns weiterhilft«, fragte er den gestandenen Showmaster, mit dem er im Speisewagen des Intercity nach Bonn reiste.

Der Showmaster, an Jahren und Haaren ergraut, blätterte einen Stoß Zeitungen durch, immer auf der Suche nach einer Meldung, die ihn betraf. Er blätterte so schnell, dass der Bürgermeister schon vom Zuschauen Schwindelanfälle bekam. Der Stapel wurde umgeschichtet. Das Gesicht des Showmasters war ungerührt. Denn es fand sich keine Meldung über ihn. Nicht mal eine kleine.

Die Aufgabe, die dem Bürgermeister gestellt war, lautete: Wie schaffe ich es, Mittel aus der Bundeshauptstadt in die Hansestadt zu leiten. Die Werften waren bedroht, die Luftfahrtindustrie signalisierte Entlassungen, der Automobilhersteller machte Druck, die Staatsbeamten mussten reduziert werden, wer würde in zehn Jahren noch ihre Pensionen bestreiten können, wenn die Kassen leer waren, die öffentlichen Ausgaben mussten drastisch gekürzt werden… Die Hansestadt raste in eine finanzielle Katastrophe. Es mussten Zusagen her, wenigstens auf dem Papier, wenigstens so laut, dass sie eine Zeitlang noch beim Wählervolk nachhallten.

»Ich habe tausend Vorschläge, tausend Ideen im Kopf, also ich habe daran keinen Mangel«, begann der Showmaster, als hätte er ein Millionenpublikum vor sich. Er hatte dem Bürgermeister einen Trick verraten, mit dem er sich im Speisewagen gütlich tat: er rechne mit Produzenten oder Sendern, je nachdem, wer sein Auftraggeber sei, Bahnfahrt Erster Klasse ab, nehme aber nur Zweite Klasse und von der Differenz trinke und speise er. So verbringe er stets seine Reisen im Bordrestaurant.

»Kann man denn mit dieser Differenz einen Haushalt retten?« fragte der Bürgermeister ein wenig enttäuscht.

»Aber sicher, Sie müssen immer viel höhere Anforderungen stellen, um dann die Summe bewilligt zu bekommen, die Sie wirklich brauchen.«

»Aha«, antwortete der Bürgermeister, der nicht ganz verstanden hatte, wie das Konzept aufgehen sollte.

Wenn er an seine Senatorenrunde dachte, die sich schon bei den kleinsten Sparvorschlägen querlegte, um ihr Klientel nicht zu verlieren:

die Kunstsenatorin mit ihrem blöden Theaterfimmel, die dem Intendanten einen 300 000 Mark-Jahresvertrag zusagte, ihn aber öffentlich zum Sparen aufmunterte;

der Verkehrssenator, der schon vielen Stadtteilen Erleichterungen durch Umgehungsstraßen und Untertunnelungen versprochen hatte, aber stets alle wieder vertröstete, weil noch nicht genügend Millionen vorhanden waren;

der Sozialsenator, dessen Hochhausgebäude baufällig war, dass Kacheln aus der Fassade auf den Gehweg prasselten. Zum Schutz der Passanten wurde es mit einer durchsichtigen rot-weißen Speckflaggen-Plane verhängt. Das Geld für eine Sanierung konnte nicht aufgebracht werden - die farbige Plane wurde alle zwei Jahre erneuert.

Er hasste es, diese Liste der Desiderate herunterzubeten. Täglich wurde sie länger.

»Beim Fernsehen gibt es auch nicht mehr die Gelder wie früher«, sagte der Showmaster, »nur mein Honorar können die nicht kürzen. Das traut sich keiner. Dazu bin ich zu gut. Ich bin ja der Beste im Gewerbe, wenn man das Fernsehen in Europa nimmt. Ich hätte wahrscheinlich in den Staaten eine Super-Karriere machen können ...«