3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

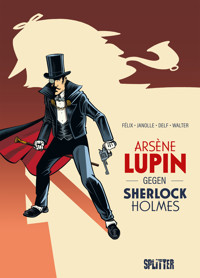

La aguja hueca es el tercer libro de la serie Arsène Lupin, del escritor francés Maurice Leblanc. Junto a Lupin, el libro presenta a Isidore Beautrelet, un joven pero dotado detective aficionado, que cree haber descifrado el secreto del tesoro que han escondido los reyes de Francia a lo largo de los siglos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Índice

CAPÍTULO 1. EL DISPARO

CAPÍTULO 2. ISIDORE BEAUTRELET, COLEGIAL DE SEXTO CURSO

CAPÍTULO 3 LA CORPSE

CAPÍTULO 4. CARA A CARA

CAPÍTULO 5. EN LA PISTA

CAPÍTULO 6. UN SECRETO HISTÓRICO

CAPÍTULO 7. EL TRATADO DE LA AGUJA

CAPÍTULO 8. DE CÉSAR A LUPINO

CAPÍTULO 9. ¡ABRE, SÉSAMO!

CAPÍTULO 10. LOS TESOROS DE LOS REYES DE FRANCIA

La aguja hueca

Maurice Leblanc

CAPÍTULO 1. EL DISPARO

Raymonde escuchó. El ruido se repitió dos veces, con suficiente claridad como para distinguirlo de la mezcolanza de sonidos vagos que formaban el gran silencio de la noche y, sin embargo, demasiado débil como para permitirle decir si estaba cerca o lejos, dentro de los muros de la gran casa de campo, o fuera, entre los oscuros recovecos del parque.

Se levantó suavemente. La ventana estaba entreabierta: la abrió de par en par. La luz de la luna se posaba sobre un apacible paisaje de prados y matorrales, en el que las ruinas de la vieja abadía destacaban con trágicos contornos, columnas truncadas, arcos mutilados, fragmentos de pórticos y jirones de arbotantes. Una ligera brisa se cernía sobre la faz de las cosas, deslizándose silenciosa entre las desnudas ramas inmóviles de los árboles, pero agitando las diminutas hojas incipientes de los arbustos.

Y, de repente, volvió a oír el mismo sonido. Era a la izquierda y en el piso de abajo, en los salones, por tanto, que ocupaban el ala izquierda de la casa. Aunque valiente y valerosa, la muchacha sintió miedo. Se puso la bata y cogió las cerillas.

"¡Raymonde-Raymonde!"

Una voz tan grave como un suspiro la llamaba desde la habitación contigua, cuya puerta no había sido cerrada. Estaba tanteando el camino hacia allí, cuando Suzanne, su prima, salió de la habitación y cayó en sus brazos:

"Raymonde... ¿eres tú? ¿Has oído...?"

"Sí. ¿Así que no estás dormido?"

"Supongo que el perro me despertó hace tiempo. Pero ahora no ladra. ¿Qué hora es?"

"Sobre las cuatro".

"¡Escuchad! ¡Seguramente, alguien está caminando en el salón!"

"No hay peligro, tu padre está ahí abajo, Suzanne."

"Pero hay peligro para él. Su habitación está junto al tocador".

"M. Daval está allí también..."

"En el otro extremo de la casa. Nunca podía oír".

Dudaron, sin saber qué rumbo tomar. ¿Debían gritar? ¿Gritar pidiendo ayuda? No se atrevían; les asustaba el sonido de sus propias voces. Pero Suzanne, que se había asomado a la ventana, reprimió un grito:

"¡Mira! ¡Un hombre! ¡Cerca de la fuente!"

Un hombre se alejaba a paso rápido. Llevaba bajo el brazo una carga bastante grande, cuya naturaleza no pudieron distinguir: golpeaba contra su pierna e impedía su avance. Lo vieron pasar cerca de la vieja capilla y volverse hacia una pequeña puerta en el muro. La puerta debía de estar abierta, porque el hombre desapareció repentinamente de su vista y no oyeron el habitual chirrido de las bisagras.

"Vino del salón", susurró Suzanne.

"No, las escaleras y el vestíbulo lo habrían sacado más a la izquierda-Unless-"

Ambos tuvieron la misma idea. Se asomaron. Debajo de ellos, una escalera se apoyaba en la fachada de la casa, en el primer piso. Un destello iluminó el balcón de piedra. Y otro hombre, que también llevaba algo, superó el balaustre, se deslizó por la escalera y huyó por el mismo camino que el primero.

Suzanne, asustada hasta el punto de desmayarse, cayó de rodillas, tartamudeando:

"Llamemos... pidamos ayuda..."

"¿Quién vendría? Tu padre... y si quedan más... y se lanzan sobre él...".

"Entonces... podríamos llamar a los sirvientes... su campana suena en su piso."

"Sí, sí, tal vez, eso es mejor. ¡Si tan sólo llegaran a tiempo!"

Raymonde buscó el pulsador eléctrico cerca de su cama y lo pulsó con el dedo. Oyeron sonar la campana en el piso de arriba y tuvieron la impresión de que su estridente sonido debía de llegar también a cualquiera de los de abajo.

Esperaron. El silencio se hizo aterrador y la misma brisa ya no agitaba las hojas de los arbustos.

"Estoy asustada, asustada", dijo Suzanne.

Y, de repente, desde la profunda oscuridad que había debajo de ellos, llegó el sonido de un forcejeo, un estruendo de muebles volcados, palabras, exclamaciones y luego, horrible y ominoso, un gemido ronco, el gorgoteo de un hombre que está siendo asesinado...

Raymonde saltó hacia la puerta. Suzanne se aferró desesperadamente a su brazo:

"No-no-no me dejes-tengo miedo-"

Raymonde la empujó a un lado y salió corriendo por el pasillo, seguida de Suzanne, que se tambaleaba de pared a pared, gritando a su paso. Raymonde llegó a la escalera, bajó volando, se abalanzó sobre la puerta del gran salón y se detuvo en seco, clavada en el umbral, mientras Suzanne se desplomaba a su lado. Frente a ellas, a tres pasos de distancia, había un hombre con un farol en la mano. Lo giró hacia las dos muchachas, cegándolas con la luz, miró largamente sus rostros pálidos y luego, sin apresurarse, con los movimientos más tranquilos del mundo, cogió su gorra, recogió un trozo de papel y dos trozos de paja, quitó unas huellas de la alfombra, se dirigió al balcón, se volvió hacia las muchachas, les hizo una profunda reverencia y desapareció.

Suzanne fue la primera en correr hacia el pequeño tocador que separaba el gran salón del dormitorio de su padre. Pero, al entrar, un espectáculo espantoso la horrorizó. A la luz oblicua de la luna, vio dos cuerpos aparentemente sin vida, tendidos uno junto al otro en el suelo. Se inclinó sobre uno de ellos:

"¡Padre!-¡Padre!-¿Eres tú? ¿Qué te ha pasado?", gritó distraída.

Al cabo de un momento, el Conde de Gesvres se movió. Con voz quebrada, dijo:

"No tengas miedo-No estoy herido-Daval?-¿Está vivo?-¿El cuchillo?-¿El cuchillo?-"

Dos criados llegaron con velas. Raymonde se arrojó ante el otro cuerpo y reconoció a Jean Daval, secretario particular del conde. Un pequeño chorro de sangre manaba de su cuello. Su rostro mostraba ya la palidez de la muerte.

Luego se levantó, volvió al salón, cogió una pistola que colgaba en un trofeo de armas en la pared y salió al balcón. No habían transcurrido más de cincuenta o sesenta segundos desde que el hombre había puesto el pie en el último peldaño de la escalera. No podía, por tanto, estar muy lejos, tanto más cuanto que había tenido la precaución de retirar la escalera, para impedir que los habitantes de la casa la utilizaran. Y pronto lo vio bordeando los restos del antiguo claustro. Se puso la pistola al hombro, apuntó con calma y disparó. El hombre cayó.

"¡Ya está! Ya está", dijo uno de los criados. "Tenemos a éste. Bajaré corriendo".

"No, Victor, se está levantando.... Será mejor que bajes por la escalera y te dirijas directamente a la puertecita de la pared. Es la única manera de que pueda escapar".

Víctor se apresuró a marcharse, pero, antes de llegar al parque, el hombre se desplomó de nuevo. Raymonde llamó al otro criado:

"Albert, ¿lo ves ahí abajo? ¿Cerca del claustro principal?

"Sí, se está arrastrando por la hierba. Está hecho para..."

"Vigílalo desde aquí".

"No hay forma de escapar para él. A la derecha de las ruinas está el césped abierto..."

"Y, Víctor, ¿vigilas la puerta, a la izquierda?", dijo ella, cogiendo su pistola.

"Pero, ¿seguro que no va a bajar, señorita?"

"Sí, sí", dijo ella, con acento resuelto y movimientos bruscos; "déjenme... me queda un cartucho... si se agita...".

Salió. Un momento después, Albert la vio dirigirse hacia las ruinas. La llamó desde la ventana:

"Se ha arrastrado detrás del claustro. No puedo verle. Tenga cuidado, señorita..."

Raymonde rodeó los viejos claustros, para cortar la retirada del hombre, y Albert no tardó en perderla de vista. Al cabo de unos minutos, como no la vio regresar, se inquietó y, sin perder de vista las ruinas, en vez de bajar por la escalera hizo un esfuerzo por alcanzar la escalerilla. Cuando lo consiguió, bajó a duras penas y corrió directamente hacia el claustro cerca del cual había visto al hombre por última vez. Treinta pasos más allá, encontró a Raymonde, que buscaba con Victor.

"¿Y bien?", preguntó.

"No hay que ponerle las manos encima", respondió Víctor.

"¿La puertecita?"

"He estado allí; aquí está la llave".

"Todavía debe..."

"Oh, lo tenemos a salvo, el sinvergüenza será nuestro en diez minutos".

El granjero y su hijo, despertados por el disparo, salieron ahora de los edificios de la granja, que estaban a cierta distancia a la derecha, pero dentro del circuito de las murallas. No se habían encontrado con nadie.

"Claro que no", dijo Albert. "El rufián no puede haber abandonado las ruinas. Lo sacaremos de algún agujero".

Organizaron una búsqueda metódica, golpeando todos los arbustos, apartando las pesadas masas de hiedra enrolladas alrededor de los fustes de las columnas. Se aseguraron de que la capilla estuviera bien cerrada y de que ninguno de los cristales estuviera roto. Recorrieron el claustro y examinaron todos los rincones. La búsqueda fue infructuosa.

Sólo hubo un descubrimiento: en el lugar donde el hombre había caído bajo el arma de Raymonde, recogieron una gorra de chófer, de piel de ante muy suave; aparte de eso, nada.

********************************************************

La gendarmería de Ouville-la-Riviere fue informada a las seis de la mañana e inmediatamente se dirigió al lugar, tras enviar un expreso a las autoridades de Dieppe con una nota en la que se describían las circunstancias del crimen, la inminente captura del principal criminal y "el hallazgo de su tocado y del puñal con el que se había cometido el crimen".

A las diez en punto, dos vehículos alquilados bajaron por la suave pendiente que conducía a la casa. En uno de ellos, una anticuada calash, iban el fiscal adjunto y el juez de instrucción, acompañados de su secretario. En el otro, un humilde fly, iban sentados dos reporteros, representantes del Journal de Rouen y de un gran periódico de París.

El antiguo castillo, antaño residencia abacial de los priores de Ambrumesy, mutilado durante la Revolución, fue restaurado por el conde de Gesvres, que lo poseía desde hacía unos veinte años. Consta de un edificio principal, coronado por una torre-reloj con pináculos, y dos alas, cada una de ellas rodeada por una escalinata con balaustrada de piedra. Mirando a través de los muros del parque y más allá de las tierras altas sostenidas por los altos acantilados normandos, se vislumbra la línea azul del Canal entre los pueblos de Sainte-Marguerite y Varengeville.

Allí vivía el conde de Gesvres con su hija Suzanne, una criatura delicada, rubia y bonita, y su sobrina Raymonde de Saint-Veran, a quien había llevado a vivir con él dos años antes, cuando la muerte simultánea de su padre y su madre dejó huérfana a Raymonde. La vida en el castillo era tranquila y regular. Algunos vecinos le visitaban de vez en cuando. En verano, el conde llevaba a las dos niñas casi todos los días a Dieppe. Era un hombre alto, de rostro apuesto y serio, con el pelo entrecano. Era muy rico, administraba él mismo su fortuna y cuidaba de sus extensas propiedades con la ayuda de su secretario, Jean Daval.

Inmediatamente después de su llegada, el juez de instrucción tomó nota de las primeras observaciones del sargento Quevillon de los gendarmes. La captura del criminal, por inminente que fuera, aún no se había efectuado, pero todas las salidas del parque estaban retenidas. La huida era imposible.

La pequeña compañía cruzó a continuación la sala capitular y el refectorio, ambos en la planta baja, y subió al primer piso. Enseguida observaron el perfecto orden que reinaba en el salón. Ni un solo mueble, ni un solo adorno parecía ocupar su lugar habitual; tampoco había ningún hueco entre los adornos o los muebles. De las paredes derecha e izquierda colgaban magníficos tapices flamencos con figuras. En los paneles de la pared que daba a las ventanas había cuatro bellos lienzos, en marcos contemporáneos, que representaban escenas mitológicas. Se trataba de los famosos cuadros de Rubens que su tío materno, el marqués de Bobadilla, grande de España, había legado al conde de Gesvres, junto con los tapices flamencos.

M. Filleul:

"Si el móvil del crimen fue el robo, este salón, en todo caso, no fue objeto del mismo".

"¡No se puede saber!", dijo el diputado, que hablaba poco, pero que, cuando lo hacía, se oponía invariablemente a las opiniones del magistrado.

"Vaya, mi querido señor, el primer pensamiento de un ladrón sería llevarse esos cuadros y tapices, que gozan de fama universal".

"Quizá no hubo tiempo".

"Ya veremos".

En ese momento entró el conde de Gesvres, acompañado por el médico. El conde, que no parecía sentir los efectos del ataque al que había sido sometido, dio la bienvenida a los dos funcionarios. Luego abrió la puerta del tocador.

Esta habitación, en la que no se había permitido entrar a nadie desde que se descubrió el crimen, se diferenciaba del salón en que presentaba una escena del mayor desorden. Dos sillas estaban volcadas, una de las mesas destrozada y varios objetos -un reloj de viaje, una cartera, una caja de papelería- tirados por el suelo. Y había sangre en algunos de los trozos de papel esparcidos.

El médico volvió hacia atrás la sábana que cubría el cadáver. Jean Daval, vestido con su habitual traje de terciopelo, con un par de botas clavadas en los pies, yacía tendido de espaldas, con un brazo doblado bajo él. Le habían quitado el cuello y la corbata y le habían abierto la camisa, dejando al descubierto una gran herida en el pecho.

"La muerte debió ser instantánea", declaró el médico. "Un golpe de cuchillo fue suficiente".

"Era, sin duda, el cuchillo que vi en la repisa de la chimenea del salón, junto a una gorra de cuero...", dijo el juez instructor.

"Sí -dijo el conde de Gesvres-, el cuchillo fue recogido aquí. Procede del mismo trofeo del salón del que mi sobrina, la señorita de Saint-Veran, arrebató la pistola. En cuanto a la gorra del chófer, es evidente que pertenece al asesino".

M. Filleul examinó algunos detalles más de la habitación, hizo algunas preguntas al médico y luego pidió a M. de Gesvres que le contara lo que había visto y oído. El conde redactó su relato de la siguiente manera:

"Jean Daval me despertó. Había estado durmiendo mal, con destellos de conciencia en los que me parecía oír ruidos, cuando, abriendo los ojos de repente, vi a Daval de pie a los pies de mi cama, con su vela en la mano y completamente vestido, como está ahora, pues a menudo trabaja hasta altas horas de la noche. Parecía muy excitado y dijo en voz baja: "Hay alguien en el salón". Yo también oí ruido. Me levanté y empujé suavemente la puerta que daba al tocador. En el mismo momento, la puerta de allí, que da al gran salón, se echó hacia atrás y apareció un hombre que saltó hacia mí y me aturdió con un golpe en la sien. Le cuento esto sin detalles, monsieur le Juge d'Instruction, por la sencilla razón de que sólo recuerdo los hechos principales, y que éstos se sucedieron con extraordinaria rapidez."

"¿Y después de eso?"

"Después de eso, no sé, me desmayé. Cuando volví en mí, Daval yacía tendido a mi lado, herido de muerte".

"A primera vista, ¿no sospechas de nadie?"

"Nadie".

"¿No tienes enemigos?"

"No conozco ninguno".

"¿Ni tampoco M. Daval?"

¡"Daval"! ¿Un enemigo? Era la mejor criatura que jamás haya existido. M. Daval fue mi secretario durante veinte años y, puedo decir, mi confidente; y nunca le he visto rodeado más que de amor y amistad."

"Aun así, ha habido un robo y ha habido un asesinato: debe haber un motivo para todo eso".

"¿El motivo? Pues, fue robo puro y simple".

"¿Robo? ¿Te han robado algo, entonces?"

"No, nada."

"¿En ese caso...?"

"En ese caso, si no han robado nada y si no falta nada, al menos se han llevado algo".

"¿Qué?"

"No lo sé. Pero mi hija y mi sobrina le dirán, con absoluta certeza, que vieron a dos hombres en sucesión cruzar el parque y que esos dos hombres llevaban cargas bastante pesadas."

"Las señoritas..."

"¿Crees que las jóvenes han estado soñando? Estaría tentado de creerlo, pues desde esta mañana me he agotado en averiguaciones y suposiciones. Sin embargo, es bastante fácil interrogarlas".

Mandaron llamar a las dos primas al gran salón. Suzanne, todavía pálida y temblorosa, apenas podía hablar. Raymonde, que era más enérgica, más hombre, más guapa también, con el brillo dorado de sus ojos castaños, describió los acontecimientos de la noche y el papel que había desempeñado en ellos.

"Entonces, ¿puedo considerar, mademoiselle, que su evidencia es positiva?"

"Absolutamente. Los hombres que cruzaron el parque se llevaban cosas".

"¿Y el tercer hombre?"

"Se fue de aquí con las manos vacías".

"¿Podría describírnoslo?"

"No dejaba de deslumbrarnos con la luz de su linterna. Sólo puedo decir que es alto y corpulento".

"¿Es así como le pareció a usted, mademoiselle?", preguntó el magistrado, volviéndose hacia Suzanne de Gesvres.

"Sí, o mejor dicho, no", dijo Suzanne, reflexionando. "Creía que era de estatura media y delgado".

M. Filleul sonrió; estaba acostumbrado a las diferencias de opinión y de vista en los testigos de un mismo hecho:

"Así que tenemos que ver, por un lado, con un hombre, el del salón, que es, al mismo tiempo, alto y bajo, corpulento y delgado, y, por otro, con dos hombres, los del parque, a los que se acusa de sacar de ese salón objetos... ¡que siguen aquí!".

M. Filleul era un magistrado de la escuela irónica, como él mismo diría. También era un magistrado muy ambicioso y que no se oponía a una audiencia ni a una ocasión para mostrar su tacto en público, como demostraba el creciente número de personas que se agolpaban en la sala. A los periodistas se habían unido el granjero y su hijo, el jardinero y su esposa, los sirvientes del interior del castillo y los dos taxistas que habían traído las moscas desde Dieppe.

M. Filleul continuó:

"También está la cuestión de ponernos de acuerdo sobre la forma en que desapareció la tercera persona. ¿Fue ésta el arma que disparó, mademoiselle, y desde esta ventana?"

"Sí. El hombre llegó a la lápida que está casi enterrada bajo las zarzas, a la izquierda de los claustros".

"¿Pero volvió a levantarse?"

"Sólo la mitad. Victor bajó corriendo a vigilar la puertecita y yo le seguí, dejando al segundo lacayo, Albert, vigilando aquí".

Albert declaró ahora y el magistrado concluyó:

"Entonces, según usted, el herido no pudo escapar por la izquierda, porque su compañero vigilaba la puerta, ni por la derecha, porque usted lo habría visto cruzar el césped. Lógicamente, por lo tanto, se encuentra, en este momento, en el espacio comparativamente restringido que se extiende ante nuestros ojos."

"Estoy seguro de ello".

"¿Y usted, mademoiselle?"

"Sí."

"Y yo también", dijo Víctor.

exclamó el fiscal adjunto, con una mueca:

"El campo de investigación es bastante estrecho. Sólo tenemos que continuar la búsqueda iniciada hace cuatro horas".

"Podemos ser más afortunados".

M. Filleul cogió la gorra de cuero de la repisa de la chimenea, la examinó y, haciendo una seña al sargento de gendarmes, susurró:

"Sargento, envíe inmediatamente a uno de sus hombres a Dieppe. Dígale que vaya a ver a Maigret, el sombrerero, en la calle de la Barre, y pídale a M. Maigret que le diga, si es posible, a quién se vendió esta gorra."

El "campo de investigación", según la expresión del diputado, se limitaba al espacio comprendido entre la casa, el césped de la derecha y el ángulo formado por el muro de la izquierda y el muro opuesto a la casa, es decir, un cuadrilátero de unos cien metros en cada dirección, en el que destacaban a intervalos las ruinas de Ambrumesy, el famoso monasterio medieval.

Enseguida se dieron cuenta de las huellas dejadas por el fugitivo en la hierba pisoteada. En dos lugares se observaron marcas de sangre ennegrecida, ya casi seca. Después de la vuelta al final del claustro, no se veía nada más, pues la naturaleza del suelo, aquí cubierto de agujas de pino, no se prestaba a la huella de un cuerpo. Pero, en ese caso, ¿cómo había logrado el herido escapar a los ojos de Raymonde, Victor y Albert? No había más que unos frenos, que los criados y los gendarmes habían golpeado una y otra vez, y varias lápidas, bajo las cuales habían explorado. El juez de instrucción hizo que el jardinero, que tenía la llave, abriera la capilla, una verdadera joya de la talla, un santuario en piedra que había sido respetado por el tiempo y los revolucionarios, y que, con el delicado trabajo escultórico de su pórtico y su población de estatuillas en miniatura, siempre fue considerado como un maravilloso ejemplar del estilo gótico normando. La capilla, muy sencilla en su interior, sin más ornamento que su altar de mármol, no ofrecía ningún escondite. Además, el fugitivo habría tenido que conseguir que lo admitieran. ¿Y de qué manera?

La inspección les llevó hasta la pequeña puerta del muro que servía de entrada a los visitantes de las ruinas. Daba a un camino hundido que discurría entre el muro del parque y un bosquecillo que contenía algunas canteras abandonadas. M. Filleul se inclinó hacia delante: el polvo del camino llevaba marcas de ruedas neumáticas antideslizantes. Raymonde y Victor recordaron que, tras el disparo, les había parecido oír el latido de un automóvil.

sugirió el magistrado:

"El hombre debe haberse unido a sus confederados".

"¡Imposible!", gritó Víctor. "Estuve aquí mientras mademoiselle y Albert aún lo tenían a la vista".

"¡Tonterías, debe estar en alguna parte! Fuera o dentro: ¡no tenemos elección!"

"Está aquí", insistieron obstinadamente los criados.

El magistrado se encogió de hombros y regresó a la casa más o menos hosco. No cabía duda de que se trataba de un caso poco prometedor. Un robo en el que no se había robado nada; un prisionero invisible: ¿qué podía ser menos satisfactorio?

Era tarde. M. de Gesvres pidió a los funcionarios y a los dos periodistas que se quedaran a comer. Comieron en silencio y luego M. Filleul regresó al salón, donde interrogó a los criados. Pero el ruido de los cascos de un caballo llegó desde el patio y, un momento después, entró el gendarme que había sido enviado a Dieppe.

"Bueno, ¿vio usted al sombrerero?", exclamó el magistrado, ansioso por obtener al fin alguna información positiva.

"Vi a M. Maigret. La gorra fue vendida a un taxista".

"¡Un taxista!"

"Sí, un conductor que detuvo su bragueta ante la tienda y pidió que le proporcionaran una gorra de chófer de cuero amarillo para uno de sus clientes. Era la única que quedaba. La pagó, sin preocuparse por la talla, y se marchó. Tenía mucha prisa".

"¿Qué clase de mosca era?"

"Un calash".

"¿Y qué día ocurrió esto?"

"¿Qué día? Pues hoy, a las ocho de la mañana".

"¿Esta mañana? ¿De qué estás hablando?"

"La gorra se compró esta mañana".

"Pero eso es imposible, porque fue encontrado anoche en el parque. Si fue encontrado allí, debe haber estado allí; y, en consecuencia, debe haber sido comprado antes."

"El sombrerero me dijo que fue comprado esta mañana."

Hubo un momento de desconcierto general. El magistrado, desconcertado, se esforzaba por comprender. De repente, se sobresaltó, como si le hubiera alcanzado un rayo de luz:

"¡Traigan al taxista que nos trajo aquí esta mañana! ¡El hombre que conducía el calash! ¡Tráiganlo de inmediato!"

El sargento de gendarmes y su subordinado salieron corriendo hacia los establos. Al cabo de unos minutos, el sargento regresó solo.

"¿Dónde está el taxista?"

"Pidió comida en la cocina, almorzó y luego..."

"¿Y entonces...?"

"Se fue."

"¿Con su bragueta?"

"No. Fingiendo que quería ir a ver a un pariente en Ouville, tomó prestada la bicicleta del novio. Aquí están su sombrero y su abrigo."

"¿Pero se fue con la cabeza descubierta?"

"No, sacó una gorra de su bolsillo y se la puso".

"¿Una gorra?"

"Sí, una gorra de cuero amarillo, parece."

"¿Una gorra de cuero amarilla? Pues no, aquí la tenemos".

"Es cierto, Monsieur le Juge d'Instruction, pero el suyo es igual".

El ayudante del sheriff soltó una risita:

"¡Muy divertido! ¡Muy divertido! Hay dos gorras: una, la auténtica, que constituía nuestra única prueba, se ha disparado sobre la cabeza del falso aviador. La otra, la falsa, está en tus manos. ¡Oh, el tipo nos ha engañado muy bien!"

"¡Atrápenlo! Tráiganlo de vuelta!" gritó M. Filleul. "¡Dos de sus hombres a caballo, Sargento Quevillon, y a toda velocidad!"

"A estas horas ya está lejos", dijo el ayudante del sheriff.

"Puede estar tan lejos como quiera, pero aún así debemos agarrarlo".

"Eso espero; pero creo, Monsieur le Juge d'Instruction, que sus esfuerzos deben concentrarse aquí sobre todo. ¿Le importaría leer este trozo de papel, que acabo de encontrar en el bolsillo del abrigo?".

"¿Qué abrigo?"

"El del conductor".

Y el fiscal adjunto entregó a M. Filleul un trozo de papel, doblado en cuatro, que contenía estas pocas palabras escritas a lápiz, con una letra más o menos común:

"¡Ay de la joven, si ha matado al gobernador!"

El incidente causó cierto revuelo.

"¡Palabra de aviso!", murmuró el diputado. "Ahora estamos prevenidos".

"Monsieur le Comte", dijo el juez de instrucción, "le ruego que no se alarme. Ni usted tampoco, mademoiselle. Esta amenaza no tiene importancia, ya que la policía está en el lugar. Tomaremos todas las precauciones y yo responderé de su seguridad. En cuanto a ustedes, caballeros. Confío en su discreción. Han estado presentes en esta investigación, gracias a mi excesiva amabilidad con la prensa, y sería hacerme una mala devolución..."

Se interrumpió, como si le hubiera asaltado una idea, miró a los dos jóvenes, uno tras otro, y, acercándose al primero, preguntó:

"¿A qué periódico representa, señor?"

"El Journal de Rouen".

"¿Tienes tus credenciales?"

"Toma."

La tarjeta estaba en orden. No había más que decir. M. Filleul se volvió hacia el otro periodista:

"¿Y usted, señor?"

"I?"

"Sí, tú: ¿a qué periódico perteneces?".

"Vaya, Monsieur le Juge d'Instruction, escribo para varios periódicos... por todas partes..."

"¿Tus credenciales?"

"No tengo".

"¡Oh! ¿Cómo es eso?"

"Para que un periódico te dé una tarjeta, tienes que pertenecer a su plantilla fija".

"¿Y bien?"

"Bueno, sólo soy un colaborador ocasional, un free-lance. Envío artículos a este periódico y al otro. Se publican o se rechazan según las circunstancias".

"En ese caso, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde están tus papeles?"

"Mi nombre no le diría nada. En cuanto a papeles, no tengo ninguno".

"¡No tienes ningún tipo de papel que demuestre tu profesión!"

"No tengo profesión".

"Pero mire usted, señor", gritó el magistrado, con cierta aspereza, "¡no puede pretender conservar su incógnito después de haberse introducido aquí mediante un truco y haber sorprendido los secretos de la policía!".

"Me permito comentarle, Monsieur le Juge d'Instruction, que usted no me preguntó nada cuando entré, y que por lo tanto no tenía nada que decir. Además, nunca me llamó la atención que su investigación fuera secreta, cuando todo el mundo fue admitido, ¡incluso uno de los criminales!"

Hablaba en voz baja, con un tono de infinita cortesía. Era un hombre bastante joven, muy alto, muy delgado y vestido sin el menor intento de ir a la moda, con una chaqueta y unos pantalones demasiado pequeños para él. Tenía la cara rosada como la de una muchacha, la frente ancha coronada por un pelo muy corto y una barba rubia, desaliñada y mal recortada. Sus ojos brillaban con inteligencia. No parecía avergonzarse lo más mínimo y lucía una sonrisa agradable, libre de cualquier sombra de chanza.

M. Filleul le miró con un agresivo aire de desconfianza. Los dos gendarmes se acercaron. El joven exclamó, alegremente:

"Monsieur le Juge d'Instruction, es evidente que sospecha que soy cómplice. Pero, si así fuera, ¿no me habría escabullido en el momento oportuno, siguiendo el ejemplo de mi compañero de fechorías?".

"Podrías haber esperado..."

"Cualquier esperanza habría sido absurda. Un momento de reflexión, Monsieur le Juge d'Instruction, le hará estar de acuerdo conmigo en que, lógicamente hablando..."

M. Filleul le miró fijamente a los ojos y le dijo secamente:

"¡Basta de bromas! ¿Tu nombre?"

"Isidore Beautrelet."

"¿Su ocupación?"

"Alumno de sexto curso en el Liceo Janson-de-Sailly".

M. Filleul abrió un par de ojos sobresaltados.

"¿De qué estás hablando? Alumno de sexto-"

"En el Lycee Janson, Rue de la Pompe, número..."

"¡Oh, mire usted!", exclamó M. Filleul, "¡trata de engañarme! Esto no vale, ya lo sabes; ¡una broma puede ir demasiado lejos!".

"Debo decir, Monsieur le Juge d'Instruction, que su asombro me sorprende. ¿Qué me impide ser alumno de sexto curso en el Liceo Janson? ¿Mi barba, tal vez? Tranquilícese: ¡mi barba es postiza!".

Isidore Beautrelet se quitó los pocos rizos que adornaban su barbilla, y su rostro imberbe apareció aún más joven y sonrosado, una auténtica cara de colegial. Y, con una risa como la de un niño, dejando ver sus blancos dientes:

"¿Ya estás convencido?", preguntó. "¿Quieres más pruebas? Aquí puede leer la dirección de estas cartas de mi padre: 'Para Monsieur Isidore Beautrelet, Alumno de Interior, Lycee Janson-de-Sailly'".

Convencido o no, a M. Filleul no parecía gustarle la historia. Preguntó, bruscamente:

"¿Qué haces aquí?"

"Por qué-estoy-estoy mejorando mi mente."

"Hay escuelas para eso: la tuya, por ejemplo".

"Olvida, Monsieur le Juge d'Instruction, que estamos a veintitrés de abril y que estamos en plenas vacaciones de Semana Santa".

"¿Y bien?"

"Bueno, tengo todo el derecho a pasar mis vacaciones como me plazca".

"Tu padre..."

"Mi padre vive en la otra punta del país, en Saboya, y él mismo me aconsejó hacer un pequeño viaje por la costa norte".

"¿Con barba postiza?"

"¡Oh, no! Esa es mi propia idea. En la escuela se habla mucho de aventuras misteriosas; se leen novelas policíacas, en las que la gente se disfraza; se imagina cualquier cantidad de casos terribles e intrincados. Así que pensé en entretenerme y me puse esta barba postiza. Además, me gustaba la ventaja de que me tomaran en serio y me hice pasar por un reportero de París. Así fue como, anoche, después de un período anodino de más de una semana, tuve el placer de conocer a mi colega de Rouen; y, esta mañana, cuando se enteró del asesinato de Ambrumesy, me propuso muy amablemente que le acompañara y que compartiéramos los gastos de una mosca."

Isidore Beautrelet decía todo esto con una sencillez franca y sin artificios cuyo encanto era imposible no sentir. El propio M. Filleul, aunque mantenía una desconfiada reserva, sentía cierto placer al escucharle. Le preguntó, en un tono menos malhumorado:

"¿Y está satisfecho con su expedición?"

"¡Encantado! Tanto más cuanto que nunca había asistido a un caso de este tipo y me parece que éste no carece de interés."

"Ni en esa misteriosa complejidad que tanto aprecia..."

"¡Y que es tan estimulante, Monsieur le Juge d'Instruction! No conozco nada más excitante que ver todos los hechos salir de la sombra, agruparse, por así decirlo, y formar poco a poco la probable verdad."

"¡La verdad probable! ¡Vas muy rápido, jovencito! ¿Sugieres que tienes lista tu pequeña solución del acertijo?"

"¡Oh, no!", respondió Beautrelet con una carcajada.

"Sólo que me parece que hay ciertos puntos sobre los que no es imposible formarse una opinión; y otros, incluso, son tan precisos como para garantizar una conclusión".

"¡Oh, pero esto se está volviendo muy curioso y por fin podré saber algo! Porque confieso, para mi gran confusión, que no sé nada".

"Eso es porque no ha tenido tiempo de reflexionar, Monsieur le Juge d'Instruction. Lo importante es reflexionar. ¡Los hechos rara vez dejan de tener su propia explicación!"

"¿Y, según usted, los hechos que acabamos de constatar tienen su propia explicación?".

"¿No lo cree usted? En cualquier caso, no he averiguado nada aparte de lo que se recoge en el informe oficial."

"¡Bien! Así que, si te preguntara cuáles fueron los objetos robados de esta habitación..."

"Debería responder que lo sé".

"¡Bravo! Mi caballero sabe más que el propio dueño. M. de Gesvres tiene todo bajo control: M. Isidore Beautrelet no. Le falta una librería en tres secciones y una estatua de tamaño natural en la que nadie se fijó. ¿Y si le preguntara el nombre del asesino?".

"Debo responder de nuevo que lo sé".

Todos los presentes se sobresaltaron. El diputado y el periodista se acercaron. El señor de Gesvres y las dos muchachas, impresionados por la tranquila seguridad de Beautrelet, escucharon atentamente.

"¿Sabes el nombre del asesino?"

"Sí."