1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

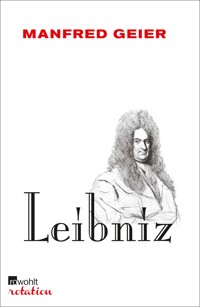

Er war einer der bedeutendsten Universalgelehrten, die Deutschland jemals hatte: Gottfried Wilhelm Leibniz. Seine Korrespondenz war weltumspannend, seine Forschungsergebnisse umfassen zahlreiche Gebiete - von Mathematik und Physik über die Historiographie bis zur Sprachwissenschaft und Philosophie. Manfred Geier, dessen Bücher über Immanuel Kant und die Brüder Humboldt Bestseller waren, erläutert ein zentrales Thema von Leibniz' Denken: nämlich seine Reflexionen über «Die beste der möglichen Welten». Wie muss eine Welt beschaffen und organisiert sein, die den beiden Leitgedanken von Gerechtigkeit und Frieden folgt? Und wie kann ein Gott, wenn es ihn denn gibt, das vielfältige Unrecht und Leid zulassen, das den Menschen in der Welt widerfährt? Manfred Geier beschreibt die Kerngedanken von Leibniz' Überlegungen zur Theodizee und stellt sie in den Kontext der Aussagen anderer Denker - von Augustinus bis Immanuel Kant. Ein brillanter Beitrag zum Leibniz-Jahr, das 2016 aus Anlass des 300. Todestags des großen Gelehrten am 14. November begangen wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 70

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Manfred Geier

Leibniz

oder Die beste der möglichen Welten

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Er war einer der bedeutendsten Universalgelehrten, die Deutschland jemals hatte: Gottfried Wilhelm Leibniz. Seine Korrespondenz war weltumspannend, seine Forschungsergebnisse umfassen zahlreiche Gebiete – von Mathematik und Physik über die Historiographie bis zur Sprachwissenschaft und Philosophie.

Manfred Geier, dessen Bücher über Immanuel Kant und die Brüder Humboldt Bestseller waren, erläutert ein zentrales Thema von Leibniz' Denken: nämlich seine Reflexionen über «Die beste der möglichen Welten». Wie muss eine Welt beschaffen und organisiert sein, die den beiden Leitgedanken von Gerechtigkeit und Frieden folgt? Und wie kann ein Gott, wenn es ihn denn gibt, das vielfältige Unrecht und Leid zulassen, das den Menschen in der Welt widerfährt?

Manfred Geier beschreibt die Kerngedanken von Leibniz' Überlegungen zur Theodizee und stellt sie in den Kontext der Aussagen anderer Denker – von Augustinus bis Immanuel Kant.

Ein brillanter Beitrag zum Leibniz-Jahr, das 2016 aus Anlass des 300. Todestags des großen Gelehrten am 14. November begangen wird.

Über Manfred Geier

Manfred Geier, geb. 1943, lehrte viele Jahre Sprach- und Literaturwissenschaft an den Universitäten Marburg und Hannover. Jetzt lebt er als freier Publizist in Hamburg.

1Gott vor Gericht. Leibniz und das Jahrhundert der Theodizee

«Der Traktat zur Verteidigung der Sache Gottes(Apologetica Causae Dei tractatio) dient nicht allein zum Ruhm Gottes, sondern auch zu unserem eigenen Nutzen, damit wir sowohl seine Größe, d.h. seine Macht und Weisheit, verehren, als auch seine Güte und was aus ihr stammt, seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit lieben und sie nachahmen, soviel es uns möglich ist.»[1]

Am 14. November 1716 starb in Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz. Übermenschlich scheint die geistige und praktische Leistung dieses Mannes gewesen zu sein, der einen barocken Typus des Universalgelehrten verkörperte, der uns fremd geworden ist. Es gab kaum ein Gebiet, auf dem er nicht Herausragendes geleistet hat. Als promovierter Jurist war er Gutachter und Rechtsberater in verwickelten juristisch-politischen Streitfällen. Er erforschte den Ursprung und die Geschichte des Welfenhauses und arbeitete als Hofrat und Bibliothekar im Dienste des Hauses Hannover. Er war Teil jener höfischen Allianz von Macht und Geist, die heute nur noch Staunen erregen kann. Er beriet Fürsten und übernahm die Rolle des argumentierenden Diplomaten, der international tätig war. Als Mathematiker entwickelte er die Infinitesimalrechnung und baute eine Rechenmaschine; als Logiker entwarf er eine «characteristica unversalis», um auf der Basis binärer Prinzipien das Denken quasi-mathematisch klar und deutlich zu machen. Als Erkenntnis- und Wissenschaftstheoretiker konzentrierte er sich auf die Grundprinzipien einer Universalwissenschaft (scientia generalis), hinter der die Idee der Harmonie als Einheit in der Vielheit stand. Er gründete wissenschaftliche Akademien, um diese Idee praktisch werden zu lassen, und baute ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlern und Philosophen auf. Sein Leitspruch lautete «Theoria cum praxi», weshalb er sich besonders für die Entwicklung und Anwendung zahlreicher technischer Neuerungen einsetzte. Leibniz schrieb metaphysische Abhandlungen über Gott, die Welt und die Seele des Menschen; er entwarf eine originelle Substanzmetaphysik, die auf einfachen, individuellen und immateriellen «Monaden» aufbaute; und er dachte als Sprachwissenschaftler darüber nach, wie die deutsche Sprache für den Verstandesgebrauch verbessert werden könnte.[2]

Doch mehr als alles andere sind es eine von ihm auf den Begriff gebrachte Problematik und deren erstaunliche Lösung, die mit seinem Namen unzertrennlich verbunden sind. Denn als erster Denker strengte Leibniz einen großen Prozess gegen den göttlichen Schöpfer an, der sich angesichts des Leidens und des Bösen in der Welt zu verteidigen hatte. Wo blieb Gottes Gerechtigkeit, wenn so viel Böses ungehindert und ungestraft geschehen konnte und moralisch integre Menschen so oft fürchterlich leiden mussten? Auf gläubiges Gottvertrauen oder theologische Dogmatik wollte sich der Philosoph und Jurist Leibniz nicht mehr verlassen. Die «Sache Gottes» sollte mit rationalen Mitteln behandelt und entschieden werden im Rahmen einer Theodizee, in der um das Verhältnis von «théos» und «díke» gestritten wurde, von Gott und Recht/Gerechtigkeit.

«Theodizee» ist ein neuzeitlicher Fachbegriff, den Leibniz gebildet hat, um das Verfahren zu kennzeichnen, das er durchführen wollte. Es ist ein Lehrstück rationalen Philosophierens, das bis heute nichts von seiner Dramatik verloren hat und immer wieder zum eigenen Nachdenken herausfordert.[3] Nicht nur aus Anlass des dreihundertsten Todestages von Leibniz lohnt es sich, an die Rolle zu erinnern, die er als Rechtsbeistand Gottes spielte, um ihn von der gegen ihn erhobenen Anklage freizusprechen, wobei auch Vorgeschichten und Folgen dieses Falls zu Wort kommen müssen. Sie dokumentieren, wie «Theodizee» zu einem Weltbegriff werden konnte, «der das betrifft, was jedermann notwendig interessiert»[4].

2Alte Geschichten aus biblischen und antiken Zeiten

2.1Hiobs Klage und Gottes Offenbarung

Dass man mit Gott streiten könnte, um von ihm eine überzeugende Begründung seiner Urteile und Entscheidungen zu erhalten, deutete sich bereits in einem Bußpsalm König Davids an, aus dem später auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer wörtlich zitierte.[1] Ausführlich wurde es in jener Geschichte vom leidenden Hiob erzählt, die einen Höhepunkt des Alten Testaments darstellt. Ihr lag eine frühe israelitische Erzählung zugrunde, die einfach strukturiert war, zur Erbauung diente und zum Gottvertrauen aufforderte: Ein frommer, rechtschaffener und reicher Mann wurde plötzlich ins Unglück gestürzt, hielt jedoch seine Qualen standhaft und gottesfürchtig aus und wurde dafür am Ende mit doppelt so viel Gütern belohnt, als er zuvor hatte. Hiob war wahrscheinlich keine historische Persönlichkeit, sondern eine Märchenfigur, an deren Schicksal die alte Weisheitslehre personifiziert wurde, dass es dem Gerechten am Ende gutgehe, während der Frevler elend zugrunde gehen müsse.

Diese ursprüngliche Prosaerzählung wurde von einem späteren Bearbeiter als Handlungsrahmen benutzt, in den er lange Streitgespräche zwischen Hiob und drei Freunden einbaute. Im Buch Hiob wurde die einfache Geschichte argumentativ erweitert. Mit vielen Gründen und Gegengründen wurde um das Problem des Leidens und des Bösen gestritten, um verdienten Lohn und unverdiente Strafe. Hiobs Freunde hielten dabei am Grundsatz der doppelten Vergeltung fest, dass aus Gutem nur Gutes folgen könne, aus Bösem nur Böses. Zwar empfanden sie Mitgefühl mit dem armen Hiob, dem alles genommen worden war und der unter fürchterlichen körperlichen Qualen völlig zu verzweifeln drohte. Aber er sollte seine Leiden als Strafmaßnahmen für seine Vergehen auf sich nehmen, die er begangen haben musste. Denn warum sonst hätte er so schrecklich leiden müssen, wenn er sich nicht frevelhaft benommen und Schuld auf sich geladen hätte? So suchten seine Freunde nach Fehlern und Sünden in Hiobs Leben, um sich über die ursächlichen Anlässe für die göttlichen Strafmaßnahmen klar zu werden.

Gegen diese klassische Weisheitslehre argumentierte Hiob mit der alltäglichen Erfahrung, dass es den Gerechten oder Guten keineswegs immer gutgehe und dass die Ungerechten oder Bösen in den seltensten Fällen bestraft werden. «Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an Kraft?»[2] Und auch sein eigenes Schicksal widerspreche doch der einfachen Regel, von deren Geltung seine Freunde überzeugt waren. Denn er war sich keiner Schuld bewusst. Sein Leben lang hatte er gottesfürchtig und gut gehandelt. «An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht; mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage.»[3]

Der Streit zwischen Hiob und seinen Freunden begann sich im Kreis zu drehen. Ein Konsens war argumentativ nicht zu erreichen. Da blieb Hiob nur die Möglichkeit der Klage, und zwar im doppelten Sinn des Wortes. Der Gequälte begann zum einen, über sein fürchterliches Schicksal zu klagen. Er verfluchte den Tag seiner Geburt. Und er wagte es zum anderen nun auch, Gott anzuklagen. Nicht er habe sich wegen seiner Taten und seiner Gedanken zu tadeln, sondern Gott müsse sich rechtfertigen und erklären, warum er ihn so schrecklich leiden ließ. Warum wurde er bestraft, obwohl er nichts Verwerfliches oder Unrechtes getan hatte?

Hiob forderte Jahwe zu einem Rechtsstreit heraus. Was in den älteren biblischen Texten noch undenkbar gewesen war, von nun an aber alle späteren Gottesprozesse beeinflussen sollte, demonstrierte eine Subjektivität und eine Rationalität, die bereits stark genug waren, Gott selbst herauszufordern und traditionsmächtige Weisheitslehren in Frage zu stellen. «Siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet; ich weiß, daß ich recht behalten werde.»[4] Gott sollte vor Gericht erscheinen, um sich Hiobs Klage anzuhören und ein gerechtes Urteil zu fällen. «O hätte ich einen, der mich anhört – hier meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir!»[5] Gott sollte sowohl als Zeuge der Anklage sprechen, die gegen den unschuldigen Hiob erhoben worden war, als auch seinen Richterspruch begründen, mit dem er den Unschuldigen ins Unglück stürzen ließ.