Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alquimia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

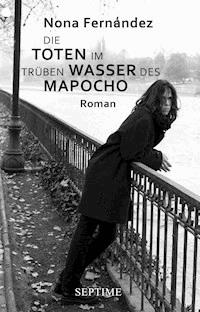

La Rucia nació maldita, la escupieron y fue a dar al fin del mundo, al sur de todo. Necesita sacarse las torsiones de una relación incestuosa: a su hermano, el Indio, de la cabeza. La Rucia busca desesperada su barrio porque solo desde allí puede contar su relato. Algo recuerda de Santiago, de los alrededores del río Mapocho, pero le cuesta ubicarse y narrar su historia, que está atravesada por la de Chile. De los esclavos que construyeron el puente Cal y Canto, de un historiador suicida y un padre ausente, de poblaciones quemadas por los militares y pichangas terminadas a tiros. De Lautaro, el líder militar Mapuche, que decapitado regresa cabalgando a Plaza de Armas como signo de lucha. Con una oralidad envolvente y tintes de genuina poesía, Mapocho reescribe e hilvana episodios fundamentales de la historia chilena. El pasado más secreto de un país, el de la opresión, emerge aquí sostenido en los vaivenes que envuelven el relato trágico de La Rucia. Esta primera novela de Nona Fernández, sintetiza los rasgos que la han consagrado como una de las narradoras contemporáneas más importantes de Latinoamérica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nona Fernández

MAPOCHO

Tabla de contenidos

Mapocho

Hechizo de mierda

I

II

III

IV

V

Diablos y muertos

I

II

Padres y huachos

I

II

III

IV

La Rucia y el Indio

I

II

III

IV

V

Mapocho

Nona Fernández

Para Dante

Hechizo de mierda

Un espejo que absorbe un cuerpo

que absorbe una ciudad.

Watermark, Joseph Brodsky.

El agua es la cara del tiempo. Asomados a la orilla de un lago, afirmados de la baranda de un barco o del puente que cruza algún río, miramos hacia abajo y el agua, con sus pliegues, arrugas y remolinos, nos devuelve un reflejo borroso, la sombra, el revés y el izquierdo de un pedazo de tiempo. Nuestro tiempo.

Hace dieciocho años, encerrada en un piso de Barcelona que hizo las veces de puente, de baranda, de mirador, me asomé a la distancia a mirar las aguas del Mapocho. Eran sucias, malolientes, y llevaban el peso de una fotografía que había visto hace muy poco y que daba vueltas en mi cabeza. En ella tres cadáveres se encontraban tirados en la orilla del río. El escenario era un sector céntrico, muy familiar, lo que volvía la foto más inquietante, como si esos tres cuerpos hubiesen estado en el patio de mi propia casa. Cuerpos que habían sido acribillados y que ahora se encontraban ahí, en el corazón de Santiago de Chile, a plena luz del día, junto a un par de neumáticos viejos y la basura que se acumulaba y se sigue acumulando. La huella de un tiempo oscuro que se reflejaba en las aguas sucias y me invitaba a escribir. La fotografía era de septiembre de 1973.

Estamos hechos de agua. El sesenta por ciento de nuestro cuerpo es puro líquido. Quizá por eso cuando miramos un paisaje acuático reconocemos el elemento básico de nuestra composición en plena libertad y un sentimiento indescriptible se activa en nosotros. Nos vemos azotando las rocas en la playa, horadando los diques de contención, circulando tranquilos por el cauce de un río o de un arroyo, titilando al sol en la calma de una laguna. Y es que, como respuesta y regalo a esa mirada que damos, el agua siempre nos devuelve su mejor autorretrato. ¿Pero qué autorretrato nos devuelve el Mapocho?

Quise seguir la hebra de esos tres muertos y me encontré con muchos otros. Cuerpos que se fueron por el río desde la fundación de Santiago en adelante. Ahí donde la Historia tenía un registro, siempre hubo un muerto abandonado en las aguas del Mapocho. Esos cuerpos que vi retratados eran el reflejo de otros, que a la vez lo eran de otros anteriores, que a la vez lo eran de otros aún más anteriores, en un círculo de agua, tiempo y muerte, que parecía no tener fin. Descubrí un río que por vocación mostraba desde el origen un retrato doloroso, lo peor de nosotros mismos y lo peor de un tiempo sin tiempo, que circula enmarañado, reciclándose en sí mismo como lo hace el agua en su camino vital. Escurriéndose de la cordillera al mar, solidificándose como nieve, derritiéndose y fluyendo en el río, que se evapora, que se vuelve nube, lluvia, nieve, y otra vez río, y otra vez mar. Esos muertos estaban ahí, entrampados en el Mapocho desde hace siglos por obra de un hechizo antiguo. El hechizo de la Historia. Nuestra Historia.

Creo que los recuerdos nos dan lucidez. Ese montón de reflejos que guardamos en el hipotálamo nos sugieren una remota idea de lo que somos. Nos miramos en ellos como quién se mira en el espejo del agua, y la cara del tiempo y la nuestra se asoman como una respuesta a esa pregunta que nos ronda desde el inicio: ¿quién mierda somos? Si nos miramos en la memoria del Mapocho veremos basura y mugre, cuerpos sin vida, pedazos de un relato cíclico que parece decirnos que todo es como siempre, y que vagamos condenados de un siempre a otro siempre. Creo que escribí este libro intentando romper ese hechizo. Recogiendo toda la mugre que encontré en el río, atendiéndola como se atiende un llamado de auxilio. Y es que el Mapocho está ahí, siempre lo ha estado, fluyendo en el patio de nuestra casa, morocho, mugriento y hediondo, intentando recordar algo nuestro que no sabemos o no queremos saber. Sobre ese algo quise escribir.

Anoche repasaba este texto y se cruzó en la pantalla del computador la noticia de un comunero mapuche asesinado en el sur de Chile por carabineros que ocultaron evidencia, que ocultaron pruebas, que ocultaron información. Mintieron una y otra vez en un ejercicio conocido y agotador. En un video filtrado del registro de uno de esos carabineros, que por ley deben grabar todos sus operativos, pude ver imágenes del joven cuerpo baleado, manipulado y trasladado a la maleta de un auto policial. Y como en un déjà vu se me asomaron a la cabeza las fotografías del 73, y todos los cadáveres que hemos ido a lanzar al río, como quien lanza un desperdicio al tacho de la basura. Hace dieciocho años escribí gran parte de este libro en un piso de Barcelona. Ahora estoy otra vez aquí, sentada igual que entonces frente al teclado, mirando por la ventana un paisaje que podría ser el mismo, pensando en Chile a la distancia, evocando muertos y mentiras antiguas y nuevas, tratando de desentrañar una vez más el secreto para romper el hechizo, y me pregunto si de verdad han pasado dieciocho años o si nunca me moví de aquí. Todo parece igual. El tiempo avanza hacia atrás. Es una maraña de reflejos y afluentes torrentosos que nos empuja, nos retrata y nos entrampa. Quizá este lugar y todos los que he habitado desde siempre son sólo un espejismo del Mapocho. Probablemente nunca he salido de ahí.

Leo los textos que escribí hace tanto para esta primera novela y, así como La Rucia se mira a sí misma desde un puente del río, así miro a la distancia a esa joven que se lanzó a esta acuática aventura. Le debo tanto y a la vez tanto nos distancia. La observo paseando por estas calles ajenas y familiares, con un embarazo de varios meses a cuesta, intentando encajar las imágenes que le rondan para sentarse río, atendiéndola como se atiende un llamado de auxilio. Y es que el Mapocho está ahí, siempre lo ha estado, fluyendo en el patio de nuestra casa, morocho, mugriento y hediondo, intentando recordar algo nuestro que no sabemos o no queremos saber. Sobre ese algo quise escribir. Anoche repasaba este texto y se cruzó en la pantalla del computador la noticia de un comunero mapuche asesinado en el sur de Chile por carabineros que ocultaron evidencia, que ocultaron pruebas, que ocultaron información. Mintieron una y otra vez en un ejercicio conocido y agotador. En un video filtrado del registro de uno de esos carabineros, que por ley deben grabar todos sus operativos, pude ver imágenes del joven cuerpo baleado, manipulado y trasladado a la maleta de un auto policial. Y como en un déjà vu se me asomaron a la cabeza las fotografías del 73, y todos los cadáveres que hemos ido a lanzar al río, como quien lanza un desperdicio al tacho de la basura. Hace dieciocho años escribí gran parte de este libro en un piso de Barcelona. Ahora estoy otra vez aquí, sentada igual que entonces frente al teclado, mirando por la ventana un paisaje que podría ser el mismo, pensando en Chile a la distancia, evocando muertos y mentiras antiguas y nuevas, tratando de desentrañar una vez más el secreto para romper el hechizo, y me pregunto si de verdad han pasado dieciocho años o si nunca me moví de aquí. Todo parece igual. El tiempo avanza hacia atrás. Es una maraña de reflejos y afluentes torrentosos que nos empuja, nos retrata y nos entrampa. Quizá este lugar y todos los que he habitado desde siempre son sólo un espejismo del Mapocho. Probablemente nunca he salido de ahí. Leo los textos que escribí hace tanto para esta primera novela y, así como La Rucia se mira a sí misma desde un puente del río, así miro a la distancia a esa joven que se lanzó a esta acuática aventura. Le debo tanto y a la vez tanto nos distancia. La observo paseando por estas calles ajenas y familiares, con un embarazo de varios meses a cuesta, intentando encajar las imágenes que le rondan para sentarse a escribir, en un piso, tan parecido a este, tardes enteras. La veo allá abajo, en un café de la plaza, con una libreta llena de recortes y anotaciones. Ella no sabe que estoy aquí, ignora mi fantasmal presencia espiándola desde el futuro. Además de la foto de esos tres cadáveres y todos los archivos históricos que desempolvó de la Biblioteca Nacional, hay más materiales levantando imaginario en su cabeza. Está Dead Man, de Jim Jarmusch, con ese muerto perdido en algún rincón del oeste americano, guiado por un piel roja que dice llamarse William Blake. Está Underground, de Emir Kusturica, con toda esa gente gritona habitando un país festivo y colorinche que se desarma y termina partido por la mitad. Está María Luisa Bombal y esa Amortajada que vivencia desde el ataúd la lucidez de la muerte. Está Justo Abel Rosales y sus crónicas santiaguinas. Y por supuesto Sonia Montecino y esa cartografía al alma chilena que es su Madres y huachos. Supongo que está Rulfo. Supongo que está Lemebel. Supongo que está Droguett y los 60 muertos en la escalera. No estaba Gonzalo Millán con La Ciudad, aún no lo había leído. Tampoco Guadalupe Santa Cruz con su Ojo Líquido, aún no lo había escrito. Pero podrían haber estado. De lo que sí estoy segura, es que en el cuerpo y la mente de esa mujer que espío desde mi ventana, ya se encuentra esa incomodidad, ese malestar que aún conservo y que es el combustible que ayuda a encender la escritura.

Repasamos el libro para esta edición definitiva respetando a esa joven. Sólo puliendo detalles de estilo, sin transgredir su espíritu ni su desbocada lógica. Quisimos hacerlo así porque esa mujer que escribió esta novela no lo sabía, pero selló un texto que es el origen de todo. Mi propio ombligo. El río en el que puedo observarme y encontrar lo peor y lo mejor de mí. Un reflejo de mi rostro y de mi tiempo.

Respetamos por sobre todo esa rabia antigua que se lee y que espero nunca se pierda. Que mute, se recicle como el agua, se renueve, pero no se pierda. Hoy la leo a la distancia y la vuelvo a lanzar al río con la esperanza de que viaje al futuro. Quizá entonces alguien la rescate y sirva para hacer una fotografía, un libro, un poema, una pancarta, un discurso, un desmadre colosal que por fin eche abajo todos los diques de contención. Intuyo que en esa rabia está la clave para que un día no nos despertemos sintiendo que nos han vivido, que nos han tramado la Historia. Dejo mi rabia flotando en las sucias aguas del Mapocho como una ofrenda. El antídoto que nos ayude a romper, de una vez y para siempre, el hechizo de mierda.

Barcelona, Diciembre 2018.

Nona Fernández Silanes

N Del E: Mapocho fue publicada originalmente en Chile el año 2002. La novela fue finalista del Premio Herralde y obtuvo el Premio Municipal de Santiago de Literatura. El año 2012 fue publicada en Austria y Alemania por el sello Septime Verlag, y el 2017 en Italia por Gran Via. Para esta edición se han realizado modificaciones acordadas con la autora.

Había sufrido la muerte de los vivos.

Ahora anhelaba la inmersión total, la

segunda muerte: la muerte de los muertos.

Hacia y desde las aguas todas,

pedazos, trozos,

indicios de una memoria arada

en mi huidiza superficie.

I

Nací maldita. Desde la concha de mi madre hasta el cajón en el que ahora descanso. Me escupieron y fui a dar al fin del mundo, al sur de todo. Un gargajo estampado en este rincón que se cae del mapa. Ahora mi cuerpo flota sobre el oleaje del Mapocho, mi ataúd navega entre aguas sucias haciéndole el quite a los neumáticos, a las ramas, avanza lentamente cruzando la ciudad completa. Voy cuesta abajo. El recorrido es largo y serpenteante. Viajo por un río moreno. Una hebra mugrienta que me lleva con calma, me acuna amorosa y me invita a que duerma y me entregue por completo a su trayecto fecal. Gaviotas despistadas siguen mi ruta y se estacionan a mis pies escarbando en mis zapatos rotos, picoteándome los dedos, las uñas cochinas. En la ribera un borracho lanza una botella que se hace pedazos al topar conmigo. Vidrios me llegan a la cara, un hilo de sangre corre por mi frente.

II

Santiago cambió el rostro. Como una serpiente desprendiéndose de su piel usada, la ciudad se ha sacudido plazas, casonas viejas, cines de matiné, canchas de fútbol, quioscos, calles adoquinadas, boticas y almacenes de barrio. Santiago removió sus costras y ahora ellas se van por los aires, vuelan en la memoria de La Rucia que, sentada en una cocinería frente al Mapocho, con el espinazo de un congrio mosqueado en su plato, trata de identificar en el mapa de la guía telefónica algo que le suene familiar, algo que le parezca conocido.