Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Söderberg schildert das Aufwachsen des jungen Martin Birck in Stockholm inmitten der aufwühlenden Atmosphäre der Jahrhundertwende, und schreibt damit ein Stück weit seine eigene Biografie. Der Roman besteht aus drei Teilen, die er Bircks Kindheit, Jugend und frühem Erwachsenenalter widmet. In seiner Jugend hat Martin mit Problemen zu kämpfen, die aus dem Spannungsfeld zwischen unleugbarer Sexualität und moralischen und religiösen Werten erwachsen. Notgedrungen schlägt er eine Beamtenlaufbanhn ein, um sein Auskommen zu sichern, sein eigentlicher Traum ist jedoch das Schreiben. "Marin Bircks Jugend" gehört zu Söderbergs bekanntesten Romanen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

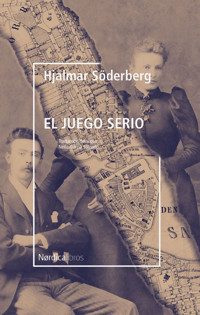

Hjalmar Söderberg

Martin Bircks Jugend

Übersezt von Francis Maro

Saga

Martin Bircks Jugend

Übersezt von Francis Maro

Titel der Originalausgabe: Martin Bircks ungdom

Originalsprache: Schwedisch

Coverbild/Illustration: Shutterstock

Copyright © 1901, 2021 SAGA Egmont

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 9788728134764

1. E-Book-Ausgabe

Format: EPUB 3.0

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.

Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.

www.sagaegmont.com

Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.

DIE STILLE GASSE

Martin Birck war ein kleines Kind, das in seinem Bette lag und träumte.

Es war Sommerabend und es dämmerte, eine stille, grüne Dämmerung, und Martin ging an der Hand seiner Mutter durch einen großen wunderlichen Garten, wo der Schatten dunkel in den Tiefen der Alleen lag. Zu beiden Seiten des Weges wuchsen seltsame blaue und rote Blumen, auf schmalen Stengeln schwankten sie im Winde. Er ging und hielt die Hand seiner Mutter und sah erstaunt die Blumen an und dachte an nichts. »Du darfst nur die blauen Blumen pflücken, die roten sind giftig«, sagte die Mutter. Da ließ er ihre Hand los und blieb stehen, um ihr eine Blume zu pflükken, eine große blaue Blume wollte er pflücken, die schwer auf ihrem Stengel saß und nickte. Solch eine wunderliche Blume! Er sah sie an und roch daran. Und wieder sah er sie an mit großen erstaunten Augen: die war ja nicht blau, sondern rot! Er warf die böse Blume auf den Boden und trat auf sie wie auf ein gefährliches Tier. Aber als er sich umwendete, war die Mutter fort. »Mama«, rief er, »wo bist du? Wo bist du, warum versteckst du dich vor mir?« Martin lief die Allee ein Stück hinunter, aber er sah niemanden, und er war nahe daran zu weinen. Die Allee lag stumm und leer da, und es wurde immer dunkler und dunkler. Endlich hörte er eine Stimme ganz nahe: »Hier bin ich, Martin, siehst du mich nicht?« Aber Martin sah nichts. »Hier bin ich ja, warum kommst du nicht her?« Nun verstand Martin: hinter dem Fliederbusch, von da kam die Stimme, daß er das nicht gleich begriffen hatte. Und er lief hin und guckte; er war ganz sicher, daß seine Mutter sich dort versteckt hatte. Aber hinter dem Fliederbusch stand Franz vom »Rabeneck« und machte eine greuliche Grimasse mit seinen dicken wunden Lippen, und dann streckte er die Zunge heraus, so weit er konnte! Und was für eine Zunge er hatte: sie wurde länger und länger, ja, sie nahm nie ein Ende, und sie war voll kleiner gelbgrüner Blasen.

Franz war ein kleiner Gassenjunge, der im »Rabeneck« schräg über die Gasse wohnte. Vorigen Sonntag hatte er Martins neue braune Tuchjacke angespuckt und ihn Protz genannt.

Martin wollte davonlaufen, stand aber wie festgenagelt da. Er fühlte, wie die Beine unter ihm erstarrten. Und der Garten und die Blumen und die Bäume waren fort, und er stand allein mit Franz in einer dunklen Ecke des Hofes daheim, bei der Kehrichttonne, und er versuchte zu schreien, aber es war ihm, als wenn seine Kehle zusammengeschnürt wäre . . .

Aber als er erwachte, stand seine Mutter an seinem Bette mit einem reinen weißen Hemd in der Hand und sagte:

»Auf mit dir, du kleiner Siebenschläfer. Maria ist schon zur Schule gegangen. Und weißt du nicht mehr, daß der Birnbaum im Hofe heute geplündert werden soll? Du mußt dich eilen, wenn du noch etwas kriegen willst!«

Martins Mutter hatte blaue Augen und braunes Haar. Und zu der Zeit war der Blick dieser Augen noch lächelnd und hell.

Sie legte das Hemd auf das Bett, nickte ihm zu und ging hinaus.

Maria war Martins große Schwester. Sie war neun Jahre. Sie ging in die Schule und wußte schon von vielen Dingen, wie sie auf französisch heißen. Aber Martin hatte noch den Schlaf in den Augen und den Wirrwarr der Träume im Kopfe und konnte sich nicht entschließen aufzustehen.

Das Rouleau war aufgezogen, und die Sonne schien gerade ins Zimmer. Die Tür zur Küche stand angelehnt. Lotta lag im Küchenfenster und plauderte mit jemandem, gewiß mit Häggbom, dem Portier. Schließlich begann Häggbom unten auf dem Hofe mit seiner angeheiterten Stimme zu singen:

Und wär’ ich reich wie Salomo

Und hätt’ ich Geld wie Heu,

So kauft’ ich mir im Türkenland

Der Mädel hundertdrei.

»Was wollten Sie denn mit so vielen anfangen, Häggbom?« fragte Lotta. »Sie können ja nicht einmal mit Ihrer eigenen Madam fertig werden.« Martin konnte nicht hören, was Häggbom antwortete, aber Lotta begann aus vollem Halse zu lachen.

»Schämen Sie sich«, sagte sie.

Jetzt kam gewiß die Portiersmadam auch auf den Hof; es klang so, als würde ein Kübel Spülwasser ausgegossen. Dann begann sie mit Häggbom zu zanken und mit Lotta auch. Aber Lotta lachte nur und schlug das Fenster zu.

Martin lag halbwach da und starrte die Sprünge in der Decke an. Da war ein Riß, der ganz wie Madam Häggbom war, wenn man ihn auf die richtige Weise ansah.

Von der Ladugårdslandkirche schlug die Uhr neun, und als sie aufgehört hatte zu schlagen, fing die Uhr im Eßzimmer an. Martin sprang aus dem Bett und lief ans Fenster, um zu sehen, ob die Birnen noch am Baum hingen.

Der Birnbaum auf dem Hofe war den Kindern und Katzen des Hauses teuer. Er war alt und groß, und viele seiner Zweige waren schon dürr und tot; aber die anderen schenkten noch jedes Frühjahr Blüten und Duft und jeden Herbst Früchte. Häggboms Jungen saßen oben im Baume und warfen Birnen herunter, nachdem sie sich zuerst selbst die Taschen vollgestopft hatten; und unten balgte sich die übrige Kinderschar um jede Birne, die von dem Baume herunterkam. Mitten in der Menge stand Frau Lundgren breit und laut und wollte Gerechtigkeit üben, aber niemand kümmerte sich um sie. Ein Stück davon stand die kleine Ida Dupont mit großen Augen, die Hände auf dem Rücken; sie wagte sich nicht in den Tumult. Und Frau Lundgren verschaffte ihr keine Birne, denn sie war böse mit Herrn Dupont, der Violoncellist in der Hofkapelle war.

Martin geriet in Eifer, warf in fliegender Eile die Kleider um und hastete über die Stufen.

Lotta schrie ihm nach:

»Wirst du dich nicht zuerst waschen und kämmen –«

Aber Martin war schon im Hofe. Frau Lundgren nahm ihn sofort unter ihren Schutz.

»Wirf Martin eine Birne herunter, John – halte die Mütze auf, Kindchen, dann bekommst du eine Birne –«

Da kam eine Birne in die Mütze. Aber nun stand Martin da und konnte sein Taschenmesser nicht finden; er wollte die Birne schälen.

»Gib die Birne her, ich werde sie dir schälen«, sagte Frau Lundgren.

Und sie nahm die Birne, biß mit ihren großen gelben Zähnen hinein und riß ein Stück der Schale weg. Martin machte große Augen und wurde sehr rot. Jetzt wollte er gar keine Birne haben.

Herr Dupont lag mit einem roten Käppchen auf dem Kopfe in Hemdärmeln in seinem Fenster und rauchte eine Pfeife. Nun beugte er sich vor und lachte Frau Lundgren aus.

Frau Lundgren wurde ärgerlich.

»Das ist ein verwöhntes Kind«, sagte sie.

Jetzt hielt John triumphierend die letzte Birne in die Höhe, und die Kinder riefen hurra und schrien, aber John steckte die Birne in seine Hosentasche. Doch Ville fand noch eine und das war die allerletzte. Er sah Ida Dupont mit Tränen in den Augen drüben an der Wand stehen, und so warf er edelmütig seine Birne in ihre Schürze. Dann wurde wieder hurra gerufen; der Birnbaum war geplündert.

Aber nun kam Madam Häggbom heraus:

»Gott im Himmel, so ein Lärm, und Häggbom, der auf den Tod liegt! Herunter mit euch aus dem Baum, ihr Lausejungen!«

Häggbom hatte vor einiger Zeit krank gelegen, und die Phantasie der Frau kehrte oft zu dieser verhältnismäßig glücklichen Zeit zurück.

Die Jungen waren aus dem Baum heruntergekommen; sie kriegte John beim Haar und Ville beim Ohr zu fassen und wollte sie hineinfuhren. Aber Frau Lundgren fühlte sich ein wenig verletzt; sie hatte ja in gewisser Weise die Aufsicht geführt. Sie hegte außerdem eine Vorliebe für Auseinandersetzungen und verabsäumte daher nicht, Madam Häggbom mit einer gewissen Schärfe das Unpassende ihres Benehmens vorzuhalten. Die Frau ließ ihre Jungen fahren, um die Hände in die Seite stemmen zu können, und nun ging ein großer Zank los. Die Zuhörer strömten herbei, und alle Küchenfenster flogen weit auf

Endlich übertönte eine Stimme des Gekeife:

»Sch! Der Kanzleirat!«

Es wurde totenstill; Kanzleirat Oldthusen hatte die größte Wohnung und war die feinste Mietpartei des Hauses. Er war in einen langen anliegenden Leibrock gekleidet, und unter dem Arm trug er eine abgeschabte Ledermappe.

Als er die Treppe heruntergekommen war, blieb er stehen und nahm eine Prise Schnupftabak. Hierauf ging er langsam durch das Tor mit gedankenvoller und bekümmerter staatsmännischer Miene.

Martin und Ida schlichen sich auf die Straße hinaus, Hand in Hand. Sie wagten sich ein paar Schritte vor das Tor; dann blieben sie mitten auf der Straße stehen und blinzelten zur Sonne hinauf Die Gasse war von Holzhäusern und Ziegeldächern und grünen Bäumen eingesäumt. Das Haus, in dem Martin wohnte, war das einzige große Steinhaus in der ganzen Gasse. Das »Rabeneck« schräg gegenüber lag im Schatten; eine niedrige schmutziggraue Hausmauer. Da wohnten nur ganz arme Leute, sagte Martins Mutter. Nur Gesindel, sagte Frau Lundgren. In der Färberei, ein bißchen weiter unten auf der Straße, herrschte keine Eile; der Färber stand in Pantoffeln und weißem Leinwandrock in seiner Türe und plauderte mit der Frau vom Magazin. Selbst vor dem Gasthaus an der Ecke war es ruhig. Ein Brauerkarren hielt davor; das Pferd stand mit gebundenen Vorderfüßen da und fraß Hafer aus einem Sack, der um seinen Kopf gehängt war. In der Ladugårdslandkirche schlug die Uhr zehn. Ida wies die Gasse hinab:

»Da kommt die Ziegenfrau.«

Die Ziegenfrau kam mit ihren beiden Ziegen; die eine führte sie an einer Schnur, die andere ging frei. Die Enkelin des Kanzleirates hatte Keuchhusten und trank Ziegenmilch.

»Ja; und da kommt der Lumpensammler.«

Der Lumpensammler humpelte durch das Tor, mit seinem Sack auf dem Rücken und seinem schmierigen schwarzen Stock. Man sagte, daß er bessere Tage gesehen hätte.

Zwei Betrunkene kamen aus der Schenke und schwankten über die Gasse, Arm in Arm. Ein Polizeimann in weißen Leinwandbeinkleidern ging auf und ab; »Das Vaterland« guckte aus seiner rückwärtigen Rocktasche hervor. Eine Schar Hühner zog aus dem »Rabeneck« heran, mit dem Hahn an der Spitze; der Polizeimann blieb stehen, nahm ein halbes Franzbrot aus der Tasche und begann sie zu füttern.

»Was sollen wir tun?« fragte Ida.

»Ich weiß nicht«, antwortete Martin.

Er sah sehr hilflos aus.

»Willst du meine Birne haben?«

Ida zog ihre Birne aus der Tasche und hielt sie Martin unter die Nase. Sie sah sehr verlockend aus.

»Wir können teilen«, schlug Martin vor.

»Ja, wir können ja teilen.«

»Aber ich habe kein Messer, um sie auseinanderzuschneiden?«

»Das macht nichts. Beiße du zuerst, so beiße ich dann.«

Martin biß, und Ida biß, Martin vergaß, daß er die Birne geschält haben wollte.

Nun rief jemand nach Martin, und im nächsten Augenblick kam Großmutter heraus und nahm ihn bei der Hand.

»Ja, um Gottes willen, woran denkst du denn heute, Martin? Willst du dich nicht kämmen und waschen und frühstükken? Du meine Güte, solch ein Junge . . .«

Großmutter wollte sich böse stellen, aber Martin lachte nur. In der Einfahrt trafen sie Häggbom; er ging schon etwas unsicher. Er wich in weitem Bogen aus und nahm die Mütze sehr höflich ab, während er sein Liedchen brummte:

Dann kauft’ ich mir im Türkenland

Der Mädel hundertdrei.

Auf dem Hofe war es stille geworden. Madam Häggboms fette rote Katze lag auf der Kehrichttonne und spann mit halbgeschlossenen Augen, und unten huschten die Ratten aus und ein.

An einem grauen Oktobervormittag bekam Martin von seiner Mutter die Erlaubnis, zu Ida Dupont hinunterzugehen und mit ihr zu spielen.

Herr Dupont hatte zwei kleine Zimmer, eine Treppe hoch. Zu dieser Zeit des Tages war er auf der Probe in der Hofkapelle; Martin und Ida waren allein. Es war ein dunkler, trüber Tag. Das innere Zimmer lag im Halbdunkel da, mit einer hohen Lattenjalousie vor dem Fenster. Wenn man ein kleines Eckchen der Jalousie hob, sah man zwischen zwei grauen Hausgiebeln ein Stück der großen, schwarzen Kuppel der Ladugårdslandkirche. Bing bang, sagten die Glocken.

Ida zeigte Martin einen Guckkasten mit farbigen Bildern. Da waren weiße Schlösser und Gärten mit bunten Laternen in langen, glitzernden Reihen, gelbe und rote und blaue. Da waren fremde Städte mit Kirchen und Brücken, und Dampfbooten und großen Schiffen auf einem breiten Fluß. Und da waren festlich erleuchtete Säle mit strahlenden Kronleuchtern, aber das, was wie Kerzenflammen aussah, waren nur kleine Löcher, die mit Stecknadeln ausgestochen waren. Und das wurde alles so groß und so lebendig, wenn man es in dem Guckkasten sah. Es bewegte sich beinahe, das war gewiß irgendeine Zauberei . . .

»Das hab ich von meiner Mama bekommen«, erklärte Ida.

»Aber wo ist deine Mama?«

»Die ist weg.«

Martin sah erstaunt aus.

»Wie denn weg?«

»Sie ist mit einem fremden Herrn weggereist. Aber manchmal schreibt sie Briefe an mich, Papa liest sie mir vor; und manchmal bekomme ich auch schöne Sachen von ihr, die schickt sie.«

Martin wurde sehr neugierig. Er wollte gerne mehr erfahren, aber er wußte nicht recht, ob er fragen durfte.

Aber Ida nahm Martin bei beiden Schultern und sah sehr wichtig aus:

»Weißt du, was wir jetzt tun werden?« fragte sie. »Jetzt werden wir uns verkleiden.«

Sie zog eine Kommodenlade heraus und begann rote Taillen aus Samt, Seidenserge und Rips mit unendlich viel Schnüren und Rosetten hervorzuziehen; Seidenschuhe, Handschuhe und Seidenstrümpfe und lange Schleier aus Tüll – rosa, weiße, blaue.

»Das hier habe ich auch von meiner Mama bekommen . . . Wie sie beim Ballett war.«

Sie nahm einen dünnen, hellblauen Schleier mit Silberpailletten und schlang ihn Martin um den Kopf. Dann bekam er ein rotes Leibchen, eine Silberschärpe, einen weißen Rock.

»Wie lustig du aussiehst«, sagte Ida. »Ganz wie ein Mädel.« Martin sah sich in dem Spiegel, und sie lachten beide.

»Komm her«, sagte Ida, »ich will dir einen Schnurrbart anmalen.« Martin fand, daß ein Schnurrbart nicht paßte, wenn er doch ein Mädchen sein sollte. Aber daran kehrte Ida sich nicht: sie machte einen Kork über einer Kerze rußig und zeichnete Martin einen großen schwarzen Schnurrbart. Sie nahm auch Gelegenheit, sich selbst die Augenbrauen zu schwärzen – dann guckten sie wieder in den Spiegel und lachten.

»Oh, wie schön das ist, schwarze Augenbrauen zu haben«, sagte Ida, »findest du nicht, daß ich schön bin?«

»Ja«, sagte Martin.

Ida fiel alles mögliche ein.

»Wenn du jetzt sehr nett sein willst, können wir einen Schmaus halten.«

Sie ging zu einem Schrank und kramte eine halbgeleerte Weinflasche und ein paar grüne Gläser hervor. Dann deckte sie auf dem Toilettetisch auf und schenkte ein.

Martin machte große Augen:

»Erlaubt das dein Papa?«

»Ja, freilich. Mein Papa erlaubt alles, was ich will. Mein Papa ist sehr nett. Ist dein Papa nett?«

»Ja«, antwortete Martin.

Und sie stießen an und tranken. Es war ein süßer, guter Wein, und er leuchtete so schön und dunkelrot in den grünen Gläsern.

Draußen hatte es angefangen zu schneien. Große schwere Flocken; der Fenstersims war schon ganz weiß. Es war der erste Schnee, der fiel; und die Kirchenglocken läuteten in der schwarzen Kirche: Bing bang, bing bang. Martin und Ida lagen auf den Knien auf einem Stuhl, sie hatten sich die Arme um den Hals geschlungen, die Nasen waren an die Scheiben gedrückt.

Aber Ida schenkte noch mehr Wein ein und stieß mit Martin an. Und dann nahm sie eine alte Violine von der Wand und begann darauf zu spielen, und während sie spielte, tanzte sie auch und schwenkte einen weißen Schleier. Es klang sehr wunderlich, wenn Ida Violine spielte. Martin hielt sich die Ohren zu und lachte und sang und schrie. Aber dann fing es Martin an im Rücken zu jucken. Da erinnerte er sich, daß seine Mama gesagt hatte, daß Ida Dupont Flöhe habe.

Martin war im Alkoven und guckte. Tief drinnen im Halbdunkel war ein Muttergottesbild zwischen zwei halb herabgebrannten Wachskerzen, und darunter hing ein Kruzifix.

Martin starrte verwundert.

»Was ist das?« fragte er.

Ida wurde sehr ernst und antwortete leise, beinahe flüsternd:

»Das ist unsere Religion.«

Herr Dupont war Katholik.

»Warte einmal«, sagte Ida, »setz dich dort drüben hin und sei still, so will ich dich unsere Religion lehren.«

Ida hüllte sich in rosa Tüll mit Goldpailletten. Dann kam sie heran und zündete die Wachskerzen unter der Madonna an: zwei stille klare Flämmchen. Auf einem kleinen Wandbrett unter dem Kruzifix entzündete sie ein Räucherkerzchen. In langen blauen Wolken ringelte sich der Rauch unter die Gardine des Alkovens, und ein starker, würziger Duft machte die Luft schwer.

Die Madonna strahlte wie eine Theaterkönigin in Rot, Blau und Gold; und die Sterne auf ihrem Mantel glitzerten und funkelten in dem Scheine der Wachskerzen.

Martin erschauerte vor Entzücken. Aber Ida fiel vor der Madonna auf die Knie. Ihr dicker dunkelroter Zopf strahlte im Lichtschein wie blankes Kupfer. Sie murmelte etwas, was Martin nicht verstand, und sie machte seltsame Gebärden mit den Händen.

»Was ist das?« fragte Martin. »Warum machst du so?«

»Pst, das ist unsere Religion.«

Und Ida fuhr drinnen im Alkoven fort. Ihre großen schwarzen Augen hatten einen funkelnden Glanz. Aber Martin war der Kopf so wunderlich schwer. »Komm her und mach es auch«, bat Ida, »findest du nicht, daß das schön ist?« Martin setzte sich auf den Bettrand und versuchte Idas Bewegungen nachzuahmen. Aber bald begann er einzunicken. Der Kopf wurde so schwer, so schwer. . . . Draußen schneite es noch immer, und die Kirchenglocken läuteten bing bang, bing bang . . .

Als Herr Dupont heimkam, lagen die Kinder eingeschlummert auf dem Bette. Die Wachskerzen waren herabgebrannt.

Der Herbst zog über die Erde, und in der Stadt, wo Martin wohnte, standen die Häuser grau und schwarz von Regen und Rauch da, und die Tage wurden kürzer.

Aber wenn der Nachmittag kam und die Dämmerung einfiel, dann saß Martin Bircks Vater oft vor dem Kachelofen und blickte ins Feuer. Er war nicht mehr jung. Er hatte ein glattrasiertes Gesicht mit scharf markierten Zügen, wie ein Schauspieler oder ein Pfarrer; und er hatte eine Art, in sich hineinzulächeln, ohne etwas zu sagen, die Respekt einflößte und ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Aber wenn er in dieser Weise lächelte, galt sein Lächeln tatsächlich durchaus nicht irgendeiner Schwäche oder Torheit seines Mitmenschen, denn es lag nichts Satirisches in seinem Charakter. Er lächelte nur über eine Anekdote, die er am Morgen in der Zeitung gelesen, oder über ein paar Hunde, die die Löwen auf dem Standbilde Karls XIII. angebellt hatten, als er mittags auf seinem Heimweg vom Amte über den Platz ging. Denn Martin Bircks Vater war Beamter. Und obgleich sein Gehalt nicht groß war und er auch kein Privatvermögen besaß, wußte er es doch so einzurichten, daß er mit seiner Familie ein verhältnismäßig sorgenloses Leben fuhren konnte; denn er fand nur Geschmack an unschuldigen und einfachen Vergnügungen, und keine Eitelkeit trieb ihn, Verkehr mit jenen zu suchen, die an Vermögen und Rang über ihm standen. Er war der Sohn eines Handwerkers; und wenn er manchmal über sein Los im Leben nachdachte, verglich er es nicht mit dem seiner Vorgesetzten oder seiner vermögenderen Kameraden, sondern erinnerte sich an das ärmliche Heim, aus dem er hervorgegangen war. Und er fand dann, daß er glücklich war, und wünschte nur, daß das Glück, das er besaß, nie getrübt werden möge. Er war seiner Frau und seinen Kindern zugetan und liebte nichts auf der Welt so sehr wie sein Heim. Wenn er mit seinen Amtsgeschäften fertig war, arbeitete er gern mit seinen Händen. Er besserte schadhafte Möbel aus und verstand es notdürftig, die alte Küchenuhr zu reparieren, die Blumenmalereien auf dem Zifferblatt hatte und große Messinggewichte an den Ketten. Er verfertigte auch lustige und sinnreiche Spielsachen für seine Kinder und kleine niedliche Ziergegenstände für seine Frau zu ihren Geburtstagen. Unter diesen befand sich ein kleiner Tempel aus weißem Karton. Der war mit schmalen Goldleisten verziert, und hinter einem Halbkreis schlanker Säulen war ein Spiegelglas, das die Anzahl der Säulen zu verdoppeln schien. Zu der Zinne des Tempels, die von einer Balustrade aus marmoriertem Papier umgeben war, führte eine Wendeltreppe, ebenfalls aus Karton und mit Marmor verkleidet; aber in der untersten Stufe befand sich eine kleine Lade, die sich herausziehen ließ. Und in dieser Lade fand Martins Mutter jedes Jahr an ihrem Geburtstag eine zusammengefaltete Banknote oder ein kleines Schmuckstück.

Er liebte auch Musik und Gesang. Er sang gerne Kommerslieder mit einem alten Studienkollegen, Onkel Abraham, der manchmal auf Besuch kam; und er konnte auf dem Klavier phantasieren und nach dem Gehör einige Stücke aus seinen Lieblingsopern spielen.

Aber er las selten etwas anderes als seine Zeitung.

Martin Bircks Mutter saß oft, wenn es zu dämmern anfing, am Klavier und spielte und sang. Ihre Stimme klang schöner als alle anderen Stimmen. Sie sang Lieder, die niemand mehr singt. Da standen Martin und Maria hinter ihrem Sessel und lauschten entzückt, und manchmal versuchten sie mitzusingen. Da war ein Lied von einem Soldaten, der eine Feldflasche bewahrte, aus der er einem sterbenden Prinzen auf dem Schlachtfelde zu trinken gegeben hatte. »Und der Prinz, er trank daraus.« Das war der Refrain. Und da war ein anderes Lied von einer kleinen Hirtin, die ihre Herde in einem schmalen Talkessel zwischen steilen Alpen hütete. Man hörte das Donnern einer Lawine, und das Mädchen trieb ihre Herde an: »O eilt geschwind, o eilt geschwind, alle meine Lämmchen!« Und während die Mutter sang, glitten ihre Hände über die gelblichen Tasten des Klaviers; der Klang der Saiten hatte ein sprödes Glastimbre, und es seufzte und ächzte in den Pedalen. Aber im Baß war eine Saite gerissen und surrte hier und da.

Und das war ein so unheimliches Gefühl, wenn sie aufgehört hatte zu singen.

Martin ging hin und her. Es war, als würden die Zimmer größer und leerer, wenn die Dämmerung einfiel.

Schließlich wandte er sich an Großmutter, die am Fenster saß und das Tageblatt las.

»Liebe Großmutter, erzähle eine Geschichte«, bat Martin. Aber Großmutter wußte keine neue Geschichte. Und die alten hatte Martin schon so oft gehört. Großmutter fuhr fort, in der Zeitung zu lesen, die Augengläser waren tief über die Nase gerutscht.

»I du meine Güte«, sagte sie plötzlich und sah von der Zeitung auf, »habt ihr gesehen, daß ein Fräulein Oldthusen gestorben ist?«

»Nein, ist sie gestorben«, sagte Martins Vater. »Kann das eine Schwester des Kanzleirats sein?«