9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

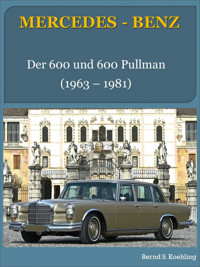

Der mächtige Mercedes 600 W100 war mehr als nur ein Auto – er war ein Symbol für Macht, Eleganz und technische Perfektion. Ohne Rücksicht auf Kosten entwickelt, setzte er neue Maßstäbe im Automobilbau und gilt bis heute als majestätische Ikone deutscher Ingenieurskunst. Dieses 200-seitige e-Buch erzählt seine einzigartige Geschichte. Eine gedruckte Version ist auf Amazon erhältlich. Es führt Sie durch die Entwicklung und Geschichte des Wagens, erklärt Fahrgestellnummer und Datenkarte und enthält viele aktuelle Farbfotos, die nicht von Mercedes-Benz stammen; dazu gehören auch Bilder des Fahrwerks. Dies sind einige der behandelten Themen: • Kurzer Überblick über die Geschichte der 770 W07 und W150 Vorgänger • Entwicklung des W100 • Technische Aspekte • Komfortmerkmale • Der 600 • Ein Blick in den 600 Prospekt • Der 600 Pullman und Landaulet • Einige der Besitzer • Der Gulbekian 600 • Ein Maybach 600 • Werksumbauten und Umbauten durch Dritte • Ein mögliches Facelift • W100-Fahrgestellnummer und Datenkarte erklärt • Optionen für Lackierung und Innenausstattung • Technische Daten Ein eigenes Kapitel ist Fritz Nallinger gewidmet. Er war Mitglied des Vorstands von Daimler-Benz und in den 1950er und frühen 1960er Jahren für alle Pkw-Aktivitäten zuständig. Viel Spaß beim Lesen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

MERCEDES - BENZ

Der Mercedes W100

Vom 600 zum 600 Pullman Landaulet

1963 - 1981

Bernd S. Koehling

© 2023 Bernd S. Koehling

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Buch oder Teile daraus dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors weder in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt, verbreitet, gespeichert, noch in ein elektronisches System übertragen oder in irgendeiner Weise verarbeitet werden – auch nicht auszugsweise.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis

Dieses Buch wurde mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt der Autor keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen. Technische Daten, Ausstattungen und Marktbedingungen können sich ändern oder abweichen.

Alle Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine professionelle Beratung oder verbindliche Kaufempfehlung dar. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Autor haftet nicht für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Anwendung der Informationen aus diesem Buch entstehen.

Dieses Buch steht in keiner Verbindung zur Mercedes-Benz Group AG. Alle erwähnten Marken, Produktnamen oder Firmenbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen lediglich der Beschreibung.

Persönliche Einschätzungen und Meinungen des Autors basieren auf eigenen Erfahrungen und stellen keine objektive Bewertung im rechtlichen Sinn dar.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Die Vorgänger, der 770 W07

Die Vorgänger, der 770 W150

Eine neue Ära bricht an

Eine moderne, anspruchsvolle Technik

Die Luftfederung

Der Mercedes 600

Pullman und Pullman Landaulet

Auszüge aus einer 600 Broschüre

Verkaufspreise

Einige der Besitzer

Pläne für einen erneuerten 600

Werksumbauten

Umbauten durch Dritte

Der Gulbekian 600

Ein Maybach 600

Verkaufsentwicklung

Erlebnisse eines 600 Fahrer’s

TECHNISCHE KAPITEL

Die W100 FIN erklärt

Die W100 Datenkarte erklärt

Farboptionen

Zweifarbige Farboptionen:

Farboptionen für den Innenraum

Technische Spezifikationen

Leistungs- und Drehmomentkurven

Drehmomentkurve

Leistungskurven

Jährliche Produktion

Fritz Nallinger (Aug. 6th 1898 – Juni 4th 1984

Über den Verfasser

Weitere Bücher des Verfassers

Kostenloses e-Buch Angebot

Vorwort

Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass Sie sich für dieses Buch über den Mercedes 600 entschieden haben. Ich hoffe, Sie werden beim Lesen ebenso viel Freude empfinden, wie ich beim Schreiben dieses Werks. Dieses Buch ist Teil einer Reihe, die sich mit Fahrzeugen von Daimler-Benz befasst – von den 1930er- bis in die 1990er-Jahre.

Um den besonderen Stellenwert zu veranschaulichen, den der Markt für Repräsentations- und Hochleistungslimousinen für Daimler-Benz hat und hatte, beginnt das Buch mit einem kurzen Rückblick auf die beiden 770-Vorkriegsmodelle. Diese finden in zwei eigenen Bänden – gemeinsam mit dem 500K und 540K – eine wesentlich ausführlichere Würdigung, werden hier jedoch in den historischen Kontext des W100 eingeordnet.

Ein eigenes Kapitel widmet sich zwei außergewöhnlichen – manche würden sagen: exzentrischen – Interpretationen des 600ers: dem Gulbenkian 600 mit reichlich persönlicher Ausstattung und einem Pullman, der im Jahr 2007 mit einem maßgefertigten Maybach-Interieur ausgestattet wurde. So ungewöhnlich diese Umbauten auch erscheinen mögen, sie zeugen von der technischen Flexibilität und dem kulturellen Einfluss des Fahrzeugs. Besonders der 2007er Pullman wurde mit großem Respekt vor dem Original umgestaltet – äußerlich bleibt er vollständig im Serienzustand.

Das Herzstück dieses Buches ist jedoch die Technik und Geschichte dieses automobilen Meisterwerks. Neben den grundlegenden technischen Konzepten – vom V8-Motor mit Trockensumpfschmierung bis hin zur elektro-hydraulischen Komfortanlage – werden auch Farbcodes und Innenausstattungen behandelt, wie sie in den offiziellen Daimler-Benz Verkaufsunterlagen dokumentiert sind. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass der 600 fast ausschließlich individuell gefertigt wurde – ganz nach Kundenwunsch. Trotzdem lässt sich ein gewisser Trend feststellen: In Europa wurden die meisten Fahrzeuge in Schwarz oder Dunkelblau ausgeliefert.

Die Fachpresse wusste schon Monate vor der offiziellen Vorstellung des 600 von seiner Existenz – doch niemand wusste, was genau Daimler-Benz plante. Auf ausdrückliche Anweisung von Fritz Nallinger, damaliger Chefingenieur und Mitglied des Vorstands, durfte das Fahrzeug vor der Präsentation niemand ohne seine schriftliche Zustimmung zu Gesicht bekommen. Als der 600 dann der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, war klar: Hier war kein gewöhnliches Auto entstanden, sondern ein technisches und repräsentatives Statement ersten Ranges. Für gekrönte Häupter, Staatsoberhäupter und Wirtschaftseliten weltweit war dieses Fahrzeug ab sofort der Maßstab – der wahre Nachfolger des legendären Vorkriegsmodells 770, des „Großen Mercedes“.

Dass der Verkaufserfolg des W100 hinter den Erwartungen zurückblieb, lag nicht unbedingt an dem Auto – vielmehr war der potenzielle Markt für ein derart exklusives Fahrzeug kleiner, als es das Management in Stuttgart wohl angenommen hatte. In den 1960er-Jahren galt der reichliche Chromschmuck noch als Ausdruck von Prestige. Doch bereits in den 1970er-Jahren begannen sich Geschmack und gesellschaftliche Wahrnehmung zu verändern. Ein Rolls-Royce Silver Shadow, optisch dezenter, verkaufte sich weitaus besser. Und doch: Der 600 war ein Prestigegewinn für Daimler-Benz – ein Symbol für technologische Führungsstärke und kompromisslose Qualität, das auf die gesamte Modellpalette abstrahlte.

Die Designabteilung unter Leitung von Karl Wilfert, mit Friedrich Geiger und Paul Bracq als stilprägenden Gestaltern, wählte klug einen Entwurf, der dem 600 eine gewisse visuelle Verwandtschaft zu den übrigen Mercedes-Modellen verlieh. Damit war sichergestellt, dass sich auch Käufer eines „gewöhnlichen“ Mercedes mit dem 600 identifizieren konnten. Der W100 war ein Fahrzeug, das den Mythos Mercedes-Benz nicht nur fortschrieb, sondern sichtbar definierte.

Einige von Ihnen haben mich gefragt, ob es möglich ist, mehr Informationen über die Personen zu erhalten, die für all diese wunderbaren Autos verantwortlich waren. In diesem Buch finden Sie daher am Ende ein Kapitel, das den Werdegang der treibenden Kraft hinter dem 600er, Prof. Fritz Nallinger, behandelt.

Ich lade Sie ein, sich in den folgenden Kapiteln auf eine Reise zu begeben: in die Welt eines Fahrzeugs, das seiner Zeit voraus war – in Technik, Komfort, Ausstrahlung und Anspruch. Der Mercedes 600 war kein Auto für die Masse. Aber er war – und bleibt – ein Maßstab.

September 2023

Bernd S. Koehling

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Vorgänger, der 770 W07

Gegen Ende der 1920er Jahre erkannte die Geschäftsleitung von Daimler-Benz, dass sie ihre Position im Segment der Luxuswagen verlieren würde, wenn sie den 630 in seiner jetzigen Form weiter anbot. Als Daimler ihn 1924 als Mercedes 24/100/140 vorstellte, war er mit seinem Kompressor ein durchaus attraktives Angebot. Der von Ferdinand Porsche konstruierte Reihensechszylinder mit 6.240 cm³ Hubraum besaß ein leichtes Kurbelgehäuse aus Siluminguss mit eingezogenen Zylinderlaufbuchsen aus Trockenguss, eine nur vierfach gelagerte Kurbelwelle und einen abnehmbaren Zylinderkopf mit obenliegender Nockenwelle, die über Kipphebel die in Reihe angeordneten Ventile betätigte. Der Antrieb der Nockenwelle erfolgte über eine vertikale Welle, die von der Kupplungsseite aus angetrieben wurde.

Der riemengetriebene Roots-Kompressor befand sich am vorderen Ende des Motors in einem mit Kühlrippen versehenen Leichtmetallgehäuse. Ohne eingeschalteten Kompressor leistete der Wagen 100 PS bei 3.100 U/min.

Mit eingeschaltetem Kompressor stieg die Leistung auf 140 PS, was eine Höchst-geschwindigkeit von 130 km/h ermöglichte. Ohne Kompressor betrug die Höchstgeschwindigkeit 115 km/h. Das Fahrwerk war konventionell mit Starrachsen vorn und hinten und halbelliptischen Blattfedern. Trotz verschiedener technischer Verbesserungen galt der nun "630" genannte Wagen Ende der 1920er Jahre als veraltet.

Ein 630 Pullman Offener Tourenwagen von 1928

630er Motor mit vorne angebrachtem Roots Kompressor

Auch die Konkurrenz hatte nicht geschlafen und mit dem revolutionären Maybach Typ 12 mit 7-Liter-V12-Motor ein überlegenes Premium-Fahrzeug ins Rennen um die Käufergunst geschickt. Und Horch hatte 1926 den populären Horch 8 auf den Markt gebracht, dessen Reihen-Achtzylinder-Motor von keinem Geringeren als Paul Daimler entwickelt worden war. Obwohl die Leistung des 630 inzwischen gesteigert worden war, reichte ein Sechszylindermotor in einem teuren Luxuswagen plötzlich nicht mehr aus, um auf dem hochpreisigen Markt konkurrenzfähig zu sein.

Konstruktionsleiter Hans Nibel und Motorenentwicklungsleiter Albert Heeß hatten über den großen Teich geschaut, amerikanische V12- und V16-Motoren studiert und sich schließlich für einen Achtzylinder-Reihenmotor entschieden. Diese Technik, so Heeß später, kenne man bereits vom 460 W08 Nürburg, der 1928 auf den Markt kam, und er war zuversichtlich, dass der üppigere Hubraum von 7.655 ccm ausreichen würde, um der Konkurrenz Paroli zu bieten.

Der Saugmotor (interner Code M07) hatte hängende Ventile, die von einer tief liegenden Nockenwelle über Stößel und Kipphebel betätigt wurden. Der Zylinderkopf bestand aus Grauguss und wurde durch einen Ventildeckel aus Elektron abgedichtet. Elektron war eine Magnesium-legierung, die aus mindestens 90 Prozent Magnesium und knapp 10 Prozent Aluminium bestand. Diese Legierung wurde erstmals Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts im Motorenbau eingesetzt. Der Motorblock aus einer Grauguss-Chrom-Nickel-Legierung nahm die Kurbelwelle mit neun Lagern auf und wurde nach unten durch eine ebenfalls aus Elektron gefertigte Wanne abgeschlossen. Im Zylinderkopf befanden sich acht Zündkerzen, die mit einer kombinierten Batterie- und Magnetzündung arbeiteten.

Der 770 (interner Code W07) war serienmäßig mit dem bereits erwähnten riemengetriebenen Roots-Kompressor ausgestattet, der mit einer Leistung von 200 PS bei 2.800 U/min eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ermöglichte, wenn er eingeschaltet war. Im ausgeschalteten Zustand leistete der Motor 150 PS und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Etwa 13 der insgesamt 117 W07-Kunden entschieden sich gegen den Roots-Kompressor, wodurch sich der Kaufpreis um 3.100 RM reduzierte.

Der Motor des W07, dessen Roots Kompressor wieder vorne am Motor angeflanscht war (siehe unten)

Die Kraftübertragung erfolgte über ein Dreiganggetriebe, ergänzt durch einen nahezu geräuschlosen Maybach-Overdrive, der für jeden der drei Vorwärtsgänge zugeschaltet werden konnte. In der Praxis standen damit sechs Gänge zur Verfügung. Die Aufhängung bestand aus einer starren Vorderachse aus Chrom-Nickel-Stahl mit H-Profil und einer starren Banjo-Hinterachse. Beide waren über lange Halbelliptikfedern mit dem Rahmen verbunden und wurden von Hebelstoßdämpfern unterstützt.

Die Bremsen an allen vier Rädern wurden mechanisch betätigt und von einer Bosch-Dewandre-Servobremse unterstützt. Der 770 war entweder mit Holzspeichenrädern (Artillerieräder) oder mit Drahtspeichenrädern ausgerüstet, die beide mit Rudge-Abschlagkappen versehen waren, um einen schnelleren Radwechsel zu ermöglichen.

Der Radstand des Wagens betrug 3.750 mm, die Gesamtlänge 5.600 mm. Das Fahrgestell wog 1.950 kg, der komplette Wagen etwa 2.700 kg. Bei diesem Gewicht war es nicht verwunderlich, dass der typische 770er etwa 28 bis 30 Liter auf 100 Kilometer verbrauchte.

Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit beschloss der Vorstand in seiner Sitzung am 6. März 1930, die Entwicklung des W07 zur Serienreife zu bringen und bis Ende Mai desselben Jahres eine Testfahrt auf dem Nürburgring durchzuführen. Der neue Vorstandsvorsitzende Wilhelm Kissel brachte es am 6. Juni 1930 auf den Punkt: "Die Entwicklung eines neuen großen Wagens ist notwendig, um wieder ein zeitgemäßes Fahrzeug der Oberklasse im Modellprogramm zu haben. Zu den eigenen Ansprüchen an die Gestaltung des W07 sagte Kissel: "Es versteht sich von selbst, dass dieser Wagen den Ansprüchen von Daimler-Benz genügen muss".

Das schön aussehende Perlmutt-Armaturenbrett war in Wirklichkeit künstliches Perlmutt. Es war teurer in der Herstellung und daher für ein so teures Fahrzeug besser geeignet

Vom Design her standen die früheren 770er noch ganz im Zeichen der 1920er Jahre

Zunächst kam eine Pullman-Limousine auf den Markt, von der 42 Exemplare wahlweise mit sechs oder sieben Sitzen gebaut wurden. Im September 1932 ergänzten die Cabriolets B, C, D und F sowie ein offener Tourenwagen das Karosserieangebot. Es gab auch Aufbauten von privaten Karosseriebauern, aber die meisten Fahrzeuge wurden mit einer in Sindelfingen entworfenen Karosserie ausgeliefert.

Während der achtjährigen Produktionszeit erfuhr der Karosseriestil mehrere Wandlungen. Waren sie anfangs noch sehr eckig mit senkrechten Windschutzscheiben und Heckpartien ohne Kofferraum, so entwickelten sich im Laufe der Zeit rundere Formen und stärker geneigte Windschutzscheiben. Kofferräume galten zunächst nur als Anbauten, um Gepäck an den Urlaubsort zu transportieren. Ein großer, speziell für das Auto angefertigter Koffer ruhte auf einer ausklappbaren Kofferbrücke und konnte so am Urlaubsort sofort bequem in die Unterkunft getragen werden. Wurde das Auto im normalen Straßenverkehr bewegt, verschwand der Koffer und die Kofferbrücke wurde hochgeklappt.

Im Laufe der Zeit wurde das Kofferabteil jedoch mehr und mehr in das Gesamtdesign der Karosserie integriert. Auch die Räder sahen anfangs recht isoliert aus, vor allem vorne, da sie nur von einem gebogenen Blech verdeckt waren, das als Flügel und Schmutzabweiser diente. Im Laufe der Zeit wurden die Kotflügel mit ihren tiefen Schürzen und den darin untergebrachten Rädern immer mehr zu einem integralen Bestandteil des Gesamtdesigns und verliehen der Seitenansicht der Karosserie ein homogeneres Aussehen. Interessant ist auch, dass die offizielle Höchstgeschwindigkeit dieser späteren Modelle von 150 km/h auf 160 km/h angehoben werden konnte - ohne die Motorleistung zu erhöhen - ein bescheidener Erfolg, der durch rundere Karosserien erreicht wurde.

Der 770 zeichnete sich nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine ambitionierten Preise aus. Eine Pullman-Limousine mit Kompressoraufladung wurde für 41.000 RM angeboten. Dies war das preiswerteste Angebot der 770er-Reihe, wenn man die Fahrgestellvariante außer Acht lässt. Ein 170 W15 der Mittelklasse wurde für 4.400 RM angeboten. Selbst der elegante 540K kostete mit "nur" 22.000 RM etwas mehr als die Hälfte des 770.

Insgesamt wurden zwischen 1930 und 1938 119 Fahrzeuge des Großen Mercedes (W 07) verkauft; die Stückzahlen verteilten sich wie folgt:

42 Pullman-Limousinen,

26 offene Tourenwagen,

18 Cabriolet D,

4 Cabriolet C,

2 Cabriolet B und

19 Fahrgestelle

Mit der Zeit, hier ein spätes Cabriolet D von 1937, wurden die Karosserielinien runder und der Kofferraum war besser integriert

Eines sei an dieser Stelle erwähnt: Ein Modell 770K hat es nie gegeben. Die Modellbezeichnung lautete immer: Mercedes-Benz 770. Das gilt auch für den Nachfolger, die Baureihe W150, die 1938 auf den Markt kam.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Die Vorgänger, der 770 W150

Auf dem Weg zu diesem W150 gab es eine kleine Serie eines Interimsfahrzeugs, den 540K lang W24, von dem zwölf Exemplare mit einem verlängerten Radstand von 3.880 mm für die Reichsregierung gebaut wurden. Die Gesamtlänge betrug 6.000 mm.

Zwei davon gingen an die Reichskanzlei, ein dritter wurde von Reichsleiter Dr. Ley genutzt. Mindestens eines der zwölf Modelle war gepanzert. Äußerlich entsprach er weitgehend den frühen Versionen des W150 und wird oft mit diesem verwechselt. Technisch lagen jedoch Welten dazwischen. Als Kraftquelle diente dem W24 der 5,4-Liter-Kompressormotor des 540K, der ohne Unterstützung des Roots-Kompressors 115 PS und mit eingeschaltetem Kompressor 180 PS leistete. Das Fahrwerk war eine Hybrid-konstruktion, die den vorläufigen Charakter des Fahrzeugs unterstrich: Der Rahmen war ein Kastenrahmen, wie er bis dahin bei allen großen Mercedes-Benz-Modellen üblich war.