9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wien in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs: Nach dem Einschlag einer Bombe sind sieben Menschen im tiefsten von drei Kellern eines alten Hauses gefangen. Sie erleben, wie in ihnen Kräfte wach werden, die ihr Schicksal schneller der Vollendung zuführen, als dies im gewohnten Gleichklang des Alltagslebens der Fall gewesen wäre. Liebe und Hass, Güte und Gewalt, Zuversicht und Angst, Einfalt und Fanatismus: In den Stunden der Gefahr entscheiden sie über das leben der sieben Menschen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

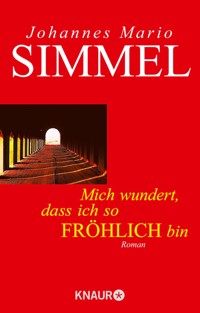

Johannes Mario Simmel

Mich wundert, dass ich so fröhlich bin

Roman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Wien in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs: Nach dem Einschlag einer Bombe sind sieben Menschen im tiefsten von drei Kellern eines alten Hauses gefangen. Sie erleben, wie in ihnen Kräfte wach werden, die ihr Schicksal schneller der Vollendung zuführen, als dies im gewohnten Gleichklang des Alltagslebens der Fall gewesen wäre. Liebe und Hass, Güte und Gewalt, Zuversicht und Angst, Einfalt und Fanatismus: In den Stunden der Gefahr entscheiden sie über das Leben der sieben Menschen.

Inhaltsübersicht

Für meine Mutter

Anstelle eines Vorwortes

Am 21. März des Jahres 1945, gegen die Mittagsstunde, führten amerikanische Kampfflugzeuge der Basis Mittelmeer einen Luftangriff auf die Stadt Wien, dem umfangreiche Anlagen der südöstlichen Industriegebiete, aber auch mehrere Gebäude in der Stadtmitte zum Opfer fielen. Der Himmel war an diesem Tage bedeckt und es regnete schwach. Von ihren Zielen durch starkes Artilleriefeuer abgedrängt sowie in dem Bemühen, die tödliche, von Stahlstücken durchsetzte Dunstschicht über den Zielgebieten zu verlassen, lösten die Mannschaften einzelner Flugzeuge ihre Bombenlasten ohne Berechnung und zerstörten so einige Häuser des Ersten Bezirks. Zwei der angreifenden Maschinen wurden abgeschossen und zahlreiche Personen getötet.

Kurzes und lokal begrenztes Aufsehen erregte der Fall eines Hauses auf dem Neuen Markt, nahe der Plankengasse, das nach einem Bombentreffer völlig in sich zusammengestürzt war. Da man wusste, dass dieses Haus einen jahrhundertealten Keller besaß, in welchen sich mehrere Menschen zu Beginn des Angriffs begeben hatten, unternahm man sofortige Versuche, diese aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, Versuche, die jedoch zunächst vergeblich blieben. Es war unmöglich, den vor den Kellereingang gestürzten Schutt in so kurzer Zeit beiseitezuräumen, dass Hoffnung bestand, die unter der Erde Begrabenen noch lebend zu bergen. Es erwies sich des weiteren, dass der alte Keller zu den Gewölben des anliegenden Hauses keinen Verbindungsgang besaß. Wohl war der Bau eines solchen, Wochen zuvor bereits, in Angriff genommen worden, jedoch unvollendet geblieben. Da man annahm, dass die Verschütteten, so sie am Leben geblieben waren, an seiner Fertigstellung arbeiten würden, entschloss man sich, ihnen von der Mauerseite des benachbarten Hauses entgegenzugraben, ein Unternehmen, das infolge eines schweren Wassereinbruchs, verursacht durch einen weiteren Luftangriff am nächsten Tag, sehr verlangsamt wurde. Die Erschütterungen dieses zweiten Bombardements hatten zur Folge, dass eine große Erdmasse in der Umgebung der Bohrstelle sich verlagerte und so die Bemühungen von vierundzwanzig Stunden zunichte machte. Obwohl unablässig an der Befreiung der eingeschlossenen Menschen gearbeitet wurde, dauerte es aus diesen Gründen noch einen weiteren Tag und eine Nacht, bis eine Verbindung mit ihnen hergestellt werden konnte.

Die Verschütteten, drei Frauen verschiedenen Alters, drei Männer und ein kleines Mädchen, hatten weder unter Luftmangel noch an Hunger zu leiden gehabt, denn der Keller war groß und eine ausreichende Menge von Lebensmitteln war von den Besuchern glücklicherweise mitgebracht worden. Dennoch ereigneten sich im Kreis dieser sieben Menschen Dinge, an die keiner von ihnen dachte, als er den Luftschutzraum betrat; Dinge von tragischer und verhängnisvoller Schwere und auch wieder andere, einmalig schöne Dinge, an denen eine Seele sich aufrichten und stärken konnte. Die Ereignisse, die jener Menschengruppe gemeinsam widerfuhren, entbehrten jeder Willkürlichkeit. Dass ein Konflikt sich zwischen ihnen entwickelte, hatte ebenso seinen Grund in den Gefangenen selbst wie die Tatsache, dass sie unfähig waren, ihn zum Wohle aller zu lösen. Sie versuchten es zwar – ihren Charakteren entsprechend – rein instinktiv, mit Güte, mit Gewalt und mit einfachem Menschenverstand. Mit kindlicher Einfalt. Mit Liebe. Und mit dem Glauben an Gott den Allmächtigen. Der Umstand, dass sie zuletzt doch immer nur auf sich selbst hörten und unfähig waren, sich in die Anschauungswelt der anderen zu versetzen, wurde ihnen zum Verhängnis. Der Zerfall des menschlichen Gemeinschaftsgefühls, der im Gefolge des Großen Krieges einherging, warf seinen Schatten auch auf ihre Beziehungen.

Ein an dem Geschehen gänzlich Unbeteiligter, der ihnen endlich die Befreiung brachte, fand sie in einem Zustand beispielloser Bedrängnis. Ohne zu wissen, was er tat, aber unter dem Eindruck einer dunklen Ahnung, beging dieser Mann eine tief menschliche Handlung. Und selbst sie vermochte nicht mehr ungeschehen zu machen, was sich begeben hatte. Es ereignete sich aber, dass diesen Menschen eine verzehrende Sehnsucht ergriff, zu erfahren, was zwischen den sieben Gefangenen des Kellers vorgefallen war, da er glaubte, in seiner Kenntnis eine Beruhigung des eigenen, arg zerrissenen Wesens zu finden.

Langsam und behutsam brachte er es zuwege, die Schleier von dem Geheimnis zu lüften, das die Verschütteten umgab. Er sprach zu niemandem von seinen Bemühungen und ihren Ergebnissen und fand zuletzt Frieden, als er begriff, dass es nichts gibt auf dieser Welt, das ohne Grund und zufällig geschieht. Dass hinter allen Dingen ein zweiter Sinn steht. Und dass es dieser unsichtbare Sinn ist, der jene Wahrheit sichtbar werden lässt, nach der wir uns alle sehnen.

Erstes Kapitel

1

Um 10 Uhr 28 Minuten erreichte die erste Formation viermotoriger Kampfflugzeuge, aus dem Süden kommend, bei Mureck die österreichische Grenze. Zu dieser Zeit war der Himmel nur teilweise mit Wolken bedeckt. Auf Klagenfurt schien noch die Sonne. Die Bomber operierten sehr hoch und zogen weiße Kondensstreifen hinter sich her. Sie flogen über den Bereich 103 der amtlichen Luftlagekarte mit Nordostkurs in den Bereich 87 ein und passierten die Stadt Graz. Diese Luftlagekarte war entstanden aus einem über das Land geworfenen Raster von konzentrischen Kreisen, der sich mit Hilfe von Halbmessern in 168 Sektoren unterteilte und Wien zum Mittelpunkt hatte. Nach ihr wurden die Bewohner Niederösterreichs vom Nahen feindlicher Kampfflugzeuge in Kenntnis gesetzt.

Dem ersten viermotorigen Bomber folgten zwei weitere, die über Villach ihren Kurs änderten, Marburg anflogen und dort zu kreisen begannen. Etwa ein Dutzend leichter Jagdflugzeuge eilte ihnen voraus. Die Menschen, die zu dieser Zeit auf den Äckern in der Umgebung der Stadt arbeiteten, sahen kurz auf, indem sie die Augen mit den Händen beschatteten. Dann fuhren sie fort, ihre Felder zu bestellen. Peilgeräte traten in Aktion. Der Kurs und die Höhe der anfliegenden Formationen wurden errechnet und militärischen Radiostationen mitgeteilt, die ihre unsinnig klingenden, verschlüsselten Botschaften an die über das Land verteilten Abwehrbatterien sendeten. Helle Frauenstimmen sprachen auf mehreren Kurzwellenbändern.

Der erste Verband viermotoriger Kampfflugzeuge mit Jagdschutz hatte mittlerweile den Bereich 71 erreicht und flog weiter nach Norden. Hunderte von Menschen verfolgten seinen Weg. Aber noch fielen keine Bomben, noch wurde keine Granate gegen den lichten Himmel gefeuert. Der Sender Wien übertrug ein Schallplattenkonzert moderner Unterhaltungsmusik. Saxophone und ein Schlagwerk begleiteten die Sängerin eines sentimentalen Liedes. In den Fabriken und Werkstätten der Stadt liefen die Maschinen. Vor den Geschäften standen Menschen, um Brot zu kaufen.

Gegen drei Viertel elf Uhr verschwand die Sonne hinter eilig ziehenden Wolken, und es wurde kälter. Der Himmel bedeckte sich völlig. Nach kurzer Zeit begann es leicht zu regnen. Einige der Wartenden vor den Bäckerläden spannten Schirme auf.

Der erste der anfliegenden Kampfverbände hatte die Stadt Mürzzuschlag erreicht, die unter einer dichten Dunstschicht lag. Das Geräusch der schweren Maschinen klang wie ferner Donner und erschütterte die Luft. In allen Dörfern und Marktflecken, welche die Bomber auf ihren Weg berührten, war die Bevölkerung mit Hilfe von Sirenen oder primitiven Lärmgeräten gewarnt worden, aber nur eine kleine Zahl von Menschen hatte Keller und Schutzräume aufgesucht. Die meisten gingen, an diesen Zustand des Überflogenwerdens gewöhnt, ohne sich um den Motorenlärm der unsichtbaren Flugzeuge zu kümmern, ihrer Arbeit nach. Der angreifende Verband ließ Mürzzuschlag hinter sich und erreichte das Gebiet 55. Zu dieser Zeit unterbrach der Sender Wien sein Programm. Ein Sprecher gab bekannt, dass er in Kürze abgeschaltet werden würde, und empfahl den Hörern, ihre Apparate auf eine andere Wellenlänge einzustellen, über die durch einen Lokalsender weitere Nachrichten folgen sollten.

In den Straßen begann sich eine nervöse Bewegtheit bemerkbar zu machen. Fahrzeuge erhöhten ihre Geschwindigkeit, Menschen eilten ihren Heimstätten zu. Einzelne Geschäfte beendeten den Verkauf. Der zweite Sender der Stadt war in Aktion getreten. Aus offenen Fenstern hörten die Hastenden das monotone Ticken seines Pausenzeichens, das plötzlich abriss. Eine Frauenstimme verlas die erste Mitteilung.

Ein Kampfverband, sagte sie, habe, aus dem Süden kommend, den Sektor 55 erreicht und fliege weiter nach Norden. Sollte er seinen Kurs beibehalten, war in Kürze mit Fliegeralarm zu rechnen. Die Botschaft wurde wiederholt. Dann begann wieder das Ticken. Aus dem grauen, verhängten Himmel fiel feiner Regen auf die staubigen Straßen Wiens.

2

Fräulein Therese Reimann war im Januar 1945 dreiundsechzig Jahre alt geworden. Sie besaß eine kleine Wohnung in einem Haus auf dem Neuen Markt. Von ihren Fenstern vermochte man den Brunnen in der Mitte des Platzes und die zerstörte Fassade des Hotels Krantz zu sehen, an deren Restaurierung man sich bald nach dem Bombardement gemacht hatte. Fräulein Reimann verfolgte die Instandsetzungsarbeiten mit Interesse und Sympathie. Der Anblick der sich langsam wieder erhebenden Mauern bestärkte sie in ihrer Zuversicht und der Überzeugung, dass die ungewisse Zukunft der nächsten Monate schon weniger im Zeichen der Zerstörung als vielmehr, auf wundersame Weise, in jenem des friedlichen Aufbaus stehen würde. Über die Art, in welcher sich diese letzte Phase des Krieges abspielen sollte, machte sich das alte Fräulein grundsätzlich oberflächliche Gedanken. Sie zog es vor, den beruhigenden Botschaften des unerschütterlich optimistischen Rundfunks und den um Vertrauen werbenden Artikeln der Tageszeitungen Glauben zu schenken, in denen beziehungsvoll daran erinnert wurde, dass die Stadt Wien auch in ihrer Vergangenheit dem Ansturm kriegerischer Horden standgehalten hatte und aus Bedrängnis aller Art immer gestärkt und geläutert hervorgegangen war.

Fräulein Reimann hatte sechs Kriegsjahre in liebevoller Selbstpräservation verlebt, ohne an Leib oder Seele Schaden zu nehmen, und sie gedachte mit Gottes Hilfe auch noch jene Periode des Endkampfes zu überstehen, von der allerorten gesprochen wurde. Zwei Charakterzüge gestatteten ihr diese Gläubigkeit. Zum ersten war Therese Reimann seit ihrer Kindheit ein religiöser Mensch gewesen, dem es durch unbedingtes Vertrauen in die Allmacht und Güte des Himmels sowie häufige Kirchenbesuche und ein gottgefälliges Leben gelungen war, das unbeschwerte, wenn schon nicht ereignisreiche Dasein einer gerechten Christin zu führen. Sie hatte sich allen das Herz erregenden Affären mit großer Umsicht ferngehalten und vermochte, im Alter von dreiundsechzig Jahren, mit voller Berechtigung von sich zu sagen, dass sie niemals das willenlose oder schwache Opfer irgendwelcher Leidenschaften gewesen war.

Therese Reimann besaß keine lebenden Verwandten. Sie interessierte sich nicht für Politik. Die Fähigkeit, Menschen um der Taten willen, die sie begingen, zu hassen, war ihr ebenso unbekannt wie jene andere, Menschen um ihrer selbst willen zu lieben. Das einzige Wesen, um dessen Wohlergehen und Seelenfrieden sie ernstlich besorgt schien, war sie selbst. Fräulein Reimann verrichtete ihre religiöse Andacht stets in der uneingestandenen Überzeugung, sich den Allmächtigen auf diese Weise ein wenig zu verpflichten, und sie gab von ihrem Gelde den Armen in der Hoffnung, dass ihr diese Wohltaten dereinst, in Form eines unbeschwerten Lebensabends, vergolten werden würden.

Der zweite Charakterzug, der Therese Reimann Zuversicht verlieh, war ihre ungemeine Vorsicht. Wer sich in Gefahr begibt, pflegte sie zu sagen, kommt darin um. Sie selbst hatte es durch sechs Jahrzehnte erfolgreich verstanden, sich nicht in Gefahr zu begeben, und sie vermochte sich kaum in die Mentalität von Menschen zu versetzen, denen ebendiese achtlose und hochmütige Bewertung des persönlichen Lebens eigen war.

Ein Mann, mit dem sie eine oberflächliche Bekanntschaft verband, hatte einst in ihrer Gegenwart einen Klassiker zitiert, indem er erklärte, nur der hohe Adel der Menschheit käme in die Hölle. Die anderen stünden davor und wärmten sich bloß. Fräulein Reimann war diese Bemerkung äußerst absurd erschienen. Aus welchem Grunde wohl sollte es erstrebenswert sein, zum hohen Adel der Menschheit zu zählen, wenn man dafür doch nur an eben jener Stelle landete, welche den Gottlosen, den Mördern, Trunkenbolden und Gewalttätern bestimmt war?

Nein, dachte Therese Reimann, nicht die Erlesenen und Auserkorenen wurden dem Fegefeuer überwiesen, sondern nur jene, die nicht verstehen wollten, dass Gott im Himmel unser aller Herr ist, der keine anderen Götter neben sich duldet.

Den Krieg hatte die alte Dame hingenommen als eine Strafe für jene, die persönlichen Götzendienst trieben, und als eine Prüfung für alle Gutgesinnten. Es war der zweite Krieg, den das Fräulein voll Ergebenheit erlebte, und sein Ausbruch hatte ihr wenig wirkliches Herzeleid bereitet. Man musste versuchen, mit Hilfe von Gebeten und frommen Werken sein Unheil von der Pforte des eigenen Heimes abzuhalten, dachte sie, und pries sich glücklich, niemals den Torheiten der Liebe erlegen und Mutter geworden zu sein. Nur für Menschen, die eine Familie und Angehörige besaßen, war die Zeit voll Verzweiflung und schwer. Wenn man allein in der Welt stand, musste man es bloß verstehen, sich behutsam aus dem tollen Mahlstrom der Ereignisse zu halten, und es konnte einem kein Unheil widerfahren. Also dachte Fräulein Reimann und dankte in Früh- und Abendandachten ihrem Schöpfer für die Umsicht und Güte, mit welcher er sie behütete.

Als einzige Aufgabe ihres Lebens erschien ihr die Bewahrung von Gesundheit und persönlichem Besitz. Sie lebte gemäß den Vorschriften eines alten Hausarztes und hatte an keinen Beschwerden zu leiden. Da sie genügsam war, fand sie mit den Lebensmitteln, die sie auf die Abschnitte ihrer Karten erhielt, ein Auslangen und ersparte sogar gelegentlich eine kleine Menge von Mehl, Fett und Zucker, welche sie am Monatsende zur Bereitung eines Kuchens verwendete, den sie dann, an einem stillen Nachmittag und im Rahmen einer privaten Feierstunde, in kleinen Stücken verzehrte, während die Porzellanuhr mit dem vergoldeten Pendel stetig tickte und von der Straße herauf die Stimmen der Bauarbeiter klangen, die sich um die zerstörte Fassade des Hotels Krantz bemühten. Die Beschädigung dieses Gebäudes anlässlich eines schon länger zurückliegenden Angriffes war es auch gewesen, die in dem alten Fräulein den Entschluss hatte reifen lassen, einen Teil seiner Güter, verpackt in Koffern und Kisten, hinunter in den Keller des Hauses zu schaffen. Es war durchaus möglich, dass auch ihre Wohnung eines Tages zu Schaden kommen würde, und obwohl Fräulein Reimann sich ein solches Ereignis in seinen Einzelheiten nicht vorzustellen vermochte, erschien es ihr nur richtig, ihm so viel wie möglich von seiner Schwere zu nehmen. Sie packte ihre dunklen, altmodischen Kleider, ihre vornehmen Schuhe, Bücher und Hausgeräte umständlich ein und ließ nur jene Gegenstände in der Wohnung zurück, deren sie täglich bedurfte. Zu diesen gehörte die Porzellanuhr mit dem vergoldeten Pendel, die ein Geschenk ihres Vaters darstellte und die sie, wenn die Sirenen heulten, stets voll Vorsicht in den Keller hinabtrug. Was die bescheidenen Schmuckstücke des Fräuleins betraf, so verwahrte sie die wenigen Ohrgehänge, Ringe und Ketten in einer silbernen Zuckerdose, an deren Deckel aus unbekannten Gründen ein Schloss angebracht worden war. Den Schlüssel zu ihm trug die alte Dame an einem schwarzen Samtband um den Hals. Die Pendeluhr und die seltsame Zuckerdose wanderten auf diese Weise viele Male hinunter in den dunklen Keller, der für Therese Reimann zum Inbegriff aller Sicherheit geworden war. Seine außerordentliche Tiefe, in drei Etagen unterteilt, seine meterdicken, von Alter und Nässe schwarzen Mauern und seine bogenförmig gewölbten Decken beeindruckten Therese Reimann mehr als alles, was sie auf ihrer Suche nach einem ratsamen Aufenthaltsort während der Luftangriffe je gesehen hatte. Sobald sie ihn betrat, fühlte sie sich geborgen. Hier konnte ihr nichts geschehen, dachte sie, wenn sie nervös dem Lärm mysteriöser Detonationen lauschte, der in die Tiefe drang. Wenn das elektrische Licht, wie dies fast regelmäßig der Fall war, während des Angriffs zu flackern begann oder gar erlosch, dann entzündete Therese Reimann eine Petroleumlampe, die sie auf eine leere Kiste in die Mitte des fast kreisrunden Bodens der dritten Etage gestellt hatte, faltete die Hände und sprach ein Gebet.

Ihre Besorgnis um persönliche Bequemlichkeit ließ sie nach und nach eine ganze Reihe von Gegenständen in diesen Kellerraum schaffen; einen Korbstuhl, Decken, Polster, Medikamente, eine Reserveflasche mit Petroleum, Lebensmittel und Kochgeschirr sowie schließlich einen Wassereimer, über dessen Funktion im Fall einer Katastrophe sie selbst sich nicht ganz im Klaren war. Schließlich erwarb Fräulein Reimann noch eines jener gebrechlichen, für diese Verwendung eigens konstruierten Betten, die zu jener Zeit erhältlich waren, und richtete sich mit den genannten Gegenständen sowie ihrem in Kisten und Koffern verpackten Besitz das ein, was sie freundlich »ihre Ecke« nannte.

In dieser Ecke pflegte sie zu sitzen, eine Decke um die schmalen Schultern geschlungen, die Augen aufmerksam auf die Flamme der kleinen Lampe gerichtet. Meist bewegte sie leise die Lippen. Denn sie fand es beruhigend, in diesen Stunden eines erzwungenen Müßigganges zu beten. Sie betete für die vielen Unglücklichen in den Industriegebieten der Außenbezirke, die über weniger gute oder gar keine Schutzräume verfügten, sie betete für die Männer an den Abwehrgeschützen, für die Soldaten in den großen Flaktürmen und für jene anderen Soldaten in den silbernen Riesenflugzeugen. Sie betete für die Frauen, für die Kinder und für die Tiere. Ihr Herz war erfüllt von Sanftheit und Zuversicht, wenn sie so betete, von schwesterlichem Mitleid für Freund und Feind, und ihre lautlosen Lippen flehten: Lass es vorübergehen, Herr, lass es vorübergehen. Gewöhnlich kamen nur wenige Menschen in diesen Keller, nicht einmal die Bewohner des Hauses, wenn sie es verhindern konnten, denn es hatte sich mit der Zeit der einzige Nachteil dieses hervorragenden Schutzraumes herumgesprochen, nämlich der seiner absoluten Isoliertheit. Es mangelte ihm, eben infolge seiner Tiefe, ein Verbindungsgang mit den umliegenden Gewölben, und man war, bei einem Bombentreffer, in ihm gefangen wie in einer Mausefalle. Diese unangenehme Vorstellung hatte den Besitzer des Hauses veranlasst, einer Baugesellschaft den Auftrag zur Grabung eines Durchbruches zu erteilen, eine Arbeit, die jedoch nur langsam vonstattenging. Die Mauern des alten Kellers waren von überraschender Stärke und zum Teil aus festem Gestein. Jedes Stück musste mühsam aus der Wand gebrochen und die entstandene Öffnung immer wieder gegen Einsturz gesichert werden. Fräulein Reimann verfolgte den Bau dieses Ganges mit Interesse, aber ohne Erregung. Ihr schien die relative Verlassenheit des Schutzraumes eher wünschenswert, und ihre Phantasie reichte nicht aus, um sich diesen Zustand des Eingeschlossenseins vorzustellen. Von vertikalen Gefahren aller Art glaubte sie sich bewahrt, an ihre horizontalen Folgeerscheinungen mochte die alte Dame nicht denken. Die Tiefe des Kellers war für sie ausschlaggebend. Um seine Abgeschlossenheit kümmerte sie sich nicht. Als Kind hatte Therese Reimann die Angewohnheit gehabt, sich bei Gewittern ins Bett zu legen in der Überzeugung, die senkrecht zuckenden Blitze könnten ihrem ausgestreckten Körper nichts anhaben. Der Keller des Hauses schien dem Fräulein deshalb eine völlig sichere Stätte, die zudem noch durch geringe Besuchtheit ausgezeichnet war. Weder bellende Hunde noch greinende Kinder störten die gespannte Ruhe der Stunden, in denen Gott die Sünder heimsuchte mit Feuer und Tod. Solange das elektrische Licht noch brannte, lauschte Fräulein Reimann mit Interesse den Meldungen des lokalen Rundfunks. Sie war die Besitzerin eines jener schwarzen Radioapparate, die von Staats wegen in Serienproduktion hergestellt wurden, und sie trug den kleinen Empfänger zusammen mit der Porzellanuhr und der Schmuckdose sowie ihren Dokumenten, Schlüsseln, Lebensmittelkarten und einer Versicherungspolice stets in den Keller hinunter, wenn die Sirenen heulten. Für den Empfang von Luftlagemeldungen unter der Erde hatte sie sich eine ingeniöse Methode zurechtgelegt, die es ihr erlaubte, den Telephonsender deutlich und klar zu vernehmen. Während sie mit der rechten Hand das blankgescheuerte Ende eines Kupferdrahtes hielt, den sie als Erdung in die hierfür bestimmte Stelle des Apparates gesteckt hatte, streichelte ihre Linke vorsichtig die Seitenwand des Empfängers, da Fräulein Reimann gefunden hatte, dass sich auf diese Weise eine erhöhte Tonstärke erreichen ließ. So verfolgte sie mit der Anteilnahme eines Feldherrn das Abrollen der feindlichen Operationen, wobei sie sich mit der Zeit in die Lage versetzt sah, die Bewegungen und Absichten der Kampfflugzeuge vorherzusagen. Bombengeschwader, die sich bei Mariazell nach Nordwesten wandten, um bei Melk die Donau zu berühren, pflegten überraschend den Kurs zu ändern und über den Wienerwald her die Stadt anzufliegen. Einzelflugzeuge, welche als über Stockerau kreisend gemeldet wurden, waren nicht selten die Vorboten eines schweren Angriffs auf die Industriegebiete des Nordostens. Berichtete die jugendliche Sprecherin des Luftschutzsenders von einer Formation, die entlang der Westbahnstrecke sich der Stadtmitte näherte, dann verzerrte sich das Gesicht Fräulein Reimanns um eine Kleinigkeit, und ihr Magen krampfte sich zusammen. Regungslos saß sie in solchen Fällen so lange da, bis schwere Explosionen und flackerndes Licht erkennen ließen, dass die Bomber in der Tat sich der Stadtmitte näherten. Therese Reimanns feuchte Finger schlossen sich um den Kupferdraht, und sie begann zu beten. Für die Frauen, die Soldaten, die Kinder, die Tiere, für die Schutzlosen, für die Unbehüteten.

Fräulein Reimann fürchtete sich niemals zu sehr vor dem unbekannten Grauen des Todes, der über ihr in stählernen Kolossen durch die Wolken raste, sie war nur von einem unbändigen Mitleid zu jedweder Kreatur erfüllt, die in solchen Stunden weniger geborgen, weniger in Sicherheit und weniger eins mit Gott dem Herrn war als sie selbst. Der Tod hatte für sie keinen Stachel, sie vermochte nicht, seine Gestalt in ihr Vorstellungsvermögen aufzunehmen als einen anschaulichen Begriff. Solange sie lebte, gab es ihn nicht. Starb sie aber, dann lag es an dem Allmächtigen, dem sie vertraute, sie aus seinen Händen zu nehmen … Wenn dann, nach den ersten Bombeneinschlägen, in der weiteren Umgebung des Kellers irgendwo ein tiefgelegenes Kabel riss und das Licht erlosch, unterbrach Fräulein Reimann für eine kleine Weile ihre Andacht, um mit weißen Händen die Petroleumlampe zu entzünden, die auf der umgestürzten Kiste stand.

»Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal«, flüsterte sie, »fürchte ich kein Unheil … der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser …«

Fräulein Reimanns dunkle Augen blickten mutig in das schwache Dämmerlicht des Kellers und sagten den wenigen Menschen, die, gleich ihr, Zuflucht in ihm gesucht hatten: Seid ruhig. Nichts kann uns geschehen. ER behütet uns. Und zu sich selber sagte sie: Sei still, mein Herz.

So war es um das unerschütterte Vertrauen dieser alten Dame beschaffen, der dreiundsechzig Jahre eines ereignislosen Lebens, zwei grauenvolle Kriege, der Tod und das abstoßende Elend ihrer Mitmenschen im Verein mit dem Hunger von Millionen nichts hatten anzuhaben vermocht, weil sie auf Gott vertraute und niemanden mehr liebte als sich selbst.

Am Morgen des 21. März 1945, nachdem sie von der Frühmesse in einer nahegelegenen Kirche heimgekehrt war, machte sich Therese Reimann daran, in Ruhe ihre kleine Wohnung zu reinigen. Sie kehrte sorgfältig den Fußboden, wischte Staub von den Möbeln und versorgte einige Topfpflanzen mit frischem Wasser. Sie stieg die drei Stockwerke des Hauses hinab, um eine bescheidene Menge von Lebensmitteln einzukaufen und einige Briefe auf das Postamt in der Krugerstraße zu tragen. Fräulein Reimann pflegte Briefmarken stets einzeln oder gerade in jener Zahl zu erwerben, die sie augenblicklich benötigte. Auf dem Rückweg traf sie an einer Straßenecke eine Gruppe russischer Kriegsgefangener, die, geleitet von bewaffneten Soldaten, langsam und mit schleifenden Schritten zur Oper marschierte.

Wie schmutzig diese Menschen doch aussahen, dachte Fräulein Reimann, wie schmutzig und wie hoffnungslos müde. Sie würde die Gefangenen in ihre Gebete einschließen, versprach sie sich selbst und schritt rasch weiter, gestärkt durch den frommen Vorsatz. Wieder nach Hause gekommen, verwahrte sie die Lebensmittel in der Küche und warf dann einen Blick auf die Uhr. Es war ein Viertel nach zehn, Zeit, das Radio einzustellen. Fräulein Reimann verabscheute alle Formen moderner Unterhaltungsmusik und schüttelte abfällig den Kopf, als die ersten Synkopen eines populären Liedes an ihr Ohr drangen. Doch da auch dieser allmorgendliche Rundfunkempfang seit einigen Monaten zu ihren lebenserhaltenden Maßnahmen zählte, setzte sie sich, der verhassten Musik keine Beachtung schenkend, in die Nähe des Fensters und begann aufmerksam ein Paar Strümpfe zu stopfen. Um 10 Uhr 55 vernahm sie unbewegt die Stimme des Ansagers, die eine Abschaltung des Senders ankündigte, und sah sich, mit ein wenig Genugtuung, in ihren Ahnungen bestätigt: Ein Angriff auf Wien stand bevor. Fräulein Reimann unterbrach ihre Arbeit, legte in großer Ruhe alle die Dinge, die sie in den Keller mitzunehmen gedachte, auf den Tisch und fuhr dann fort, Strümpfe zu stopfen. Etwa zehn Minuten später, als sie hörte, dass in Bälde mit Fliegeralarm zu rechnen sei, löste sie den Kontakt des Radioapparates, verwahrte ihn, zusammen mit der Schmuckdose und ihren Dokumenten, in einer geräumigen Einkaufstasche und verließ, nachdem sie die Porzellanuhr mit dem goldenen Pendel unter den Arm genommen hatte, schwer bepackt ihre Wohnung, deren Tür sie sorgfältig verschloss. Sie ging langsam die Treppe hinunter und begegnete auf ihrem Wege mehreren hastenden Menschen, die an ihr vorübereilten. Fräulein Reimann setzte vorsichtig Fuß vor Fuß. Im Hausflur traf sie den Priester einer nahegelegenen Kirche, einen großen, weißhaarigen Mann mit rotem Gesicht, der den Namen Reinhold Gontard trug und seit vielen Wochen den Keller ihres Hauses besuchte.

»Guten Morgen, Hochwürden«, sagte Therese Reimann. Er nickte und begann an ihrer Seite zu gehen.

»Die Sirenen werden gleich heulen«, erzählte das Fräulein.

»Ja«, sagte der Priester. »Es wurden viele Flugzeuge über Wiener Neustadt gemeldet.« Er griff nach ihrer Tasche. »Erlauben Sie, dass ich Ihnen helfe.«

»Danke«, erwiderte Therese Reimann. Sie hatten den Kellereingang erreicht. Zusammen stiegen sie die schmale Treppe in die Tiefe hinab.

3

Reinhold Gontard war in den Augen vieler Mitglieder seiner Gemeinde ein Mensch, der sich unter dem Einfluss des Krieges zu seinen Ungunsten verändert hatte.

Diese Wandlung konnte allerdings nur Leuten auffallen, die ihn seit längerem kannten, denn sie war sehr allmählich und in feinen Abstufungen vor sich gegangen. Aber er hatte sich verändert. Man vermochte es genau an der unterschiedlichen Innigkeit und Konzentration zu bemerken, mit welcher der Priester in letzter Zeit seinen religiösen Pflichten nachkam. In seinen Messen, in der weltanschaulichen Auslegung von Bibelstellen, ja, selbst im Beichtstuhl – überall war an seinem Gehabe deutlich eine nervöse Spannung und seelische Zerrissenheit festzustellen, die zu ergründen oder beim richtigen Namen zu nennen freilich niemand vermochte. Es schien, als würde Reinhold Gontard von einem schweren Kummer geplagt, als wäre er in ein tiefes Dilemma geraten, aus dem es keine Rettung gab. Wie ein Träumender durchschritt er das Ritual seines Berufes. Welche Handlung immer er auch im Dienste der Kirche verrichtete – stets hatte man den Eindruck, als wäre er mit seinen Sinnen anderswo, weit fort, beschäftigt mit wenig tröstlichen Problemen. Es besteht kein Zweifel darüber, dass Reinhold Gontard im Frühling des Jahres 1945 ein schlechter Priester war, was manche schmerzlich berührte, die sich in der Not und Ratlosigkeit der Zeit an ihn mit der Bitte um Stärkung wandten.

Reinhold Gontard trank. Er trank seit vielen Monaten, und wenn er es zuerst heimlich und unter Anwendung aller erdenklichen Vorsicht getan hatte, so war es ihm in letzter Zeit sichtlich gleichgültig geworden, was seine Umwelt von ihm hielt. Er brachte es zwar noch immer zuwege, lange nach Mitternacht unter dem Einfluss starker alkoholischer Getränke zu Bett zu gehen und um halb sieben Uhr morgens, obschon mit geröteten Augen und an heftigen Kopfschmerzen leidend, eine Frühmesse zu zelebrieren, aber wer seine Finger ansah, wenn sie ein brennendes Streichholz hielten, der brauchte kein Arzt zu sein, um zu wissen, welchem bürgerlichen Laster Reinhold Gontard verfallen war. Nun trank der Priester beileibe nicht, weil es ihm übergroßen Spaß bereitete, sondern aus einem ganz anderen, wesentlicheren Grund. Ein Mensch, der Geschmack an alkoholischen Getränken findet, der trinkt, weil es ihm Vergnügen macht zu trinken, so wie es einem anderen Vergnügen macht zu essen, wird niemals ein Säufer werden. Dem wirklichen Alkoholiker ist die Branntweinflasche im Grunde ein Ekel, sie stößt ihn ab, der Geruch der Flüssigkeit und ihre Konsistenz widerstreben ihm. Für ihn enthält das Glas, das vor ihm steht, Medizin, und zwar Medizin einer unangenehmen Art, wie etwa Lebertran für ein Kind. Er trinkt nicht, um sich zu amüsieren. Er trinkt, um zu vergessen, um nicht erinnert zu werden. Der wirkliche Alkoholiker hat einen Grund für seine Verfehlungen, einen sehr ernsten Grund zuweilen. Mit dem Priester Reinhold Gontard war es so beschaffen: Er haderte mit einem Gott, an den er nicht länger zu glauben vermochte und dem zu dienen er doch verpflichtet war. In dieser für einen Mann seines Standes unerträglichen Lage hatte er damit begonnen, sich zu betrinken.

Um jenen Vorgang zu begreifen, muss man wissen, dass Reinhold Gontard aus einer alten Bauernfamilie in der Umgebung von Kolmar im Elsass stammte. Seine Mutter wünschte, dass er ein Geistlicher werden sollte. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums trat Reinhold Gontard, vollkommen einverstanden mit der für ihn in Aussicht genommenen Laufbahn, deshalb in eine Klosterschule ein und wurde, dem Wunsche seiner Mutter gemäß, ein Priester. Was ihn bald vor anderen auszeichnete und besonders erscheinen ließ, war die Intensität seines Glaubens an Gott und dessen unergründlichen, gütigen Ratschluss. Reinhold Gontard glaubte an die Worte der Heiligen Schrift und an die Weissagungen der Propheten, er glaubte an das ewige Leben, eine Auferstehung vom Tode, an eine Vergeltung guter Taten und eine Vergebung unserer Schuld, an Gottes Liebe für die Menschen und an eine himmlische Gerechtigkeit. Nach diesen beiden letzten Begriffen, der alles umfassenden Liebe Gottes und der Gerechtigkeit des Himmels, gestaltete Reinhold Gontard sein Leben. Er erzog sich selbst zu Toleranz, Wahrhaftigkeit und einem tätigen Interesse für seine Mitmenschen. Er war stets bemüht, aufrichtig und duldsam zu sein, und da er von Natur eine ausreichende Menge gesunden Menschenverstandes mitbrachte, schien es, als ob die Kirche, die Künderin der Lehre Christi, in ihm einen wertvollen Priester gefunden hätte, der ihr sein Leben widmete. 1939 war Reinhold Gontard achtundvierzig Jahre alt, und seine hellen Augen hatten so viel gesehen, dass sie die aufgefangenen Bilder des Nachts, wenn er die Lider schloss, um einzuschlafen, bunt wie ein Kaleidoskop auf sein Gehirn reproduzierten und ihn quälten. Er hatte Männer unter Galgen gesehen, Frauen mit zertretenen Gesichtern und blutigen Körpern. Brennende Gotteshäuser, bespiene Hostien. Lästerliche Plakate, brüllende Menschenmassen und Fahnen. Fahnen und Fahnen.

In dieser Zeit begann der Priester Reinhold Gontard mit aller Kraft seiner Seele zu beten. Er betete abends, wenn er allein war, und er betete des Tags mit seiner Gemeinde. Er bat um Frieden. Um Gerechtigkeit. Um die Freiheit aller Menschen von Hunger und Furcht. Und wieder um Gerechtigkeit. Und wieder. Um Gerechtigkeit. Der Priester Reinhold Gontard betete sechs Jahre lang. Viele Tausende Menschen beteten mit ihm. 2000 Tage und 2000 Nächte verrichtete Reinhold Gontard seine Andacht, und er wusste, dass sich nicht nur in seiner, sondern auch in allen anderen Kirchen der Stadt Hände falteten, nicht nur in dieser Stadt, sondern im ganzen Lande, in allen Ländern Europas, auf allen Kontinenten, auf der ganzen Welt. Millionen Menschen aller Rassen, aller Nationen baten den Schöpfer des Himmels und der Erde um Gerechtigkeit, um diese allein. Der gewaltige Chor ihrer Gebete stieg auf zu den fernen Sternen, verlor sich im Weltall und kehrte wieder als Echo von den Enden des Kosmos.

Hilf uns, o Herr, beteten die Gläubigen.

Und jene, welche ihren Glauben verloren hatten aus dem einen oder anderen Grund, beteten gleichfalls: Hilf uns, o Herr, so es Dich gibt.

Aber Gott hörte nichts von all dem und half den Gerechten nicht und nicht den Ungerechten.

Es war möglich, sich vorzustellen, dachte Reinhold Gontard, wenn er manchmal noch über dieses Thema grübelte, dass es zu jener Zeit, da er um Gerechtigkeit betete, in der unendlichen Schöpfung zu Ereignissen kam, von denen er sich zwar keine Vorstellung machen konnte, die jedoch in Bezug auf Gewichtigkeit jene seiner eigenen Misere ganz ungeheuerlich überstiegen. Wenn Gott aber wirklich allmächtig war, wenn es eine herrschende Macht des Guten über das Chaos gab, dann war es undenkbar, dass, aus Zeitmangel oder unterschiedlicher Dringlichkeit, der eine Planet neben dem anderen vernachlässigt wurde.

Gottes Mühlen mahlen langsam, überlegte Reinhold Gontard. Geduld ist die größte aller menschlichen Tugenden. Ein Tag wird kommen, der dies alles endet … aber warum müssen wir sechs Jahre auf sein Kommen warten? Gottes Mühlen mahlen langsam. Warum mahlen sie nicht schneller, wenn damit einigen Millionen Menschen das Leben gerettet werden könnte?

Was ist der Sinn dieser chaotischen Welt? Was ist ihr Sinn?

Reinhold Gontard war ein einfacher Mensch. Deshalb verwirrte ihn diese offenbare Sinnlosigkeit des Zeitgeschehens, seine barbarische Zerstörungswut, seine blinde Mordlust, seine Dummheit zutiefst. Was war der Sinn des Krieges? Eine bessere Welt zu schaffen. Aber war es nicht schon der Sinn des letzten gewesen, Kriege für immer unmöglich zu machen?

Wieder und wieder sprach Reinhold Gontard seine Gebete. Manchmal redete er sich in Zorn, häufig weinte er über die eigene Schwäche. Gott der Allmächtige blieb stumm.

Da geschah es eines Nachts, dass der Priester, irgendwo in der Vorstadt, auf dem Heimweg einem Mann begegnete, der betrunken war. Dieser gab ihm im Verlauf einer halben Stunde seine eigene bittere Ansicht über die Person des Herrn der Heerscharen.

»Ein Verbrecher«, sagte dieser Mensch. »Ein Verbrecher – oder ein Idiot.« Er schluckte und hielt sich an der Schulter des Priesters fest, der einen unauffälligen Mantel trug.

»Ich war ein Soldat«, fuhr der Trunkene fort, »verstehst du mich? Ich war in Polen, in Frankreich und schließlich in Russland. Ich habe in diesem verfluchten Krieg eine halbe Lunge verloren. Deshalb bin ich jetzt hier, zu Hause. Ich hätte ebensogut in Kiew bleiben können, denn in ein paar Jahren liege ich doch unter der Erde. Mir erzählt keiner etwas. Ich habe mehr erlebt, als ich je werde begreifen können, viel mehr. Und ich sage dir: Gott ist entweder ein Verbrecher oder ein Idiot. Denn entweder konnte er diesen Krieg nicht verhindern – dann ist er nicht allmächtig, sondern ein Idiot. Oder er wollte es nicht. Dann muss er ein Verbrecher sein.«

Gottes Mühlen mahlen langsam. Die Mühlen eines Verbrechers, die Mühlen eines Idioten. Eines Verbrechers. Oder eines Idioten. Der Priester Reinhold Gontard stand mit einem betrunkenen Kriegsinvaliden unter den kahlen Bäumen der Grinzinger Allee und lachte. Denn beten konnte er nicht mehr.

Am nächsten Morgen, gelegentlich seines Dienstes als Beichtvater, vernahm er, ins Ohr geflüstert durch einen dünnen roten Samtvorhang, die Sünden des Fräulein Reimann, die von garstigen Gedanken, verwerflichen Handlungen und bösen Wünschen sprach. Die Sünden der alten Dame waren sehr klein, und der Priester begriff an diesem Tage überhaupt nicht, dass es Sünden waren.

»Dir ist vergeben«, sagte er, und Fräulein Reimann entfernte sich, eine fromme Danksagung auf den Lippen, mit trippelnden Schritten. Bald danach begann Reinhold Gontard zu trinken, zunächst in mäßiger Weise, manchmal nur, wenn sein Kummer zu groß für ihn wurde und er ihn vergessen wollte. Wenn er vergessen wollte, dass er an Gott zweifelte. Er lebte nicht zu schlecht in dieser Zeit, denn die veredelten Derivate des Äthylenhydroxyds wirkten auf sein Nervensystem beruhigend und tröstend ein, wie sie es seit Jahrtausenden tun. Erwachte er des Morgens, fiel das Licht der Sonne auf sein Bett und sang ein Vogel in dem kleinen Garten hinter dem Kloster, dann bedurfte der Priester manchmal einer langen Weile, um sich daran zu erinnern, dass er in Gefahr stand, seine Seele zu verlieren. Doch bald kamen ihm wieder die Worte jenes Mannes ins Gedächtnis, der eine halbe Lunge hergegeben hatte und nicht wusste, für wen, des Mannes, der Gott verfluchte und an nichts mehr glaubte, und er sah sich gezwungen, von neuem zu trinken.

Einige Monate eines solchen von Alkohol bestimmten Lebens brachten Reinhold Gontard die Überzeugung, dass er nicht länger ein Diener Gottes zu sein vermochte, weil seiner Seele der Eifer und seiner Sprache die Kraft der Überzeugung fehlte, weil er bestenfalls lateinische Litaneien singen, Sterbenden Sakramente geben und alte Frauen von ihren lächerlichen Sünden freisprechen konnte, ohne sich dabei etwas zu denken. Das vermochte er noch. Aber den Bedrückten und Unglücklichen, den Kranken und Verzweifelten wirklichen Trost durch die Verkündung und Auslegung göttlicher Wahrheit zu bringen – das vermochte er nicht mehr.

Der Krieg würde zu Ende gehen, die Mächte der Finsternis würden über kürzere oder längere Zeit zu Boden geworfen werden – aber auch ein kommender Friede konnte Reinhold Gontard keine Erlösung schenken. Er war ungeduldig, schrecklich ungeduldig geworden und wollte nicht mehr warten. Ein Gebet, das erst beantwortet wurde, wenn schon alles verloren und nicht wiedergutzumachendes Unheil geschehen war, entbehrte seines Sinnes und konnte ebenso unterbleiben. Reinhold Gontard vermochte Gott dem Allmächtigen nicht zu verzeihen, dass er seinem aus dem Herzen kommenden Flehen nicht rechtzeitig Gehör geschenkt und den Dingen, wie es schien, ihren Lauf gelassen hatte. Er vermochte ihm nicht zu verzeihen, und er vermochte ihm nicht länger in Ergebenheit zu dienen. Es kam ihm, gemäß seiner orthodoxen Erziehung, nicht in den Sinn, aufrührerisch mit seinem Herrn zu Gericht zu gehen, er bekümmerte sich bloß über ihn und fand, dass er ihm viel Schmerzen bereitete. Er grübelte, beklagte die Zeit und ihre unglücklichen Menschen und verlor seinen Glauben. Sonst tat er nichts.

Allein im Zustand der Trunkenheit fand er noch Ruhe. Dann erschien ihm das Dasein als ein himmlisches Gleichnis, als eine Parabel, die Grenzen zwischen Tag und Traum verschwammen, es gelang ihm, die Schattengestalten seiner Phantasie lebendig werden zu lassen und eine Welt zu bauen, wie sie sein Herz ersehnte. In der Unwirklichkeit solcher Stunden glaubte er manchmal, die überwältigende Größe der Weisheit zu begreifen, die hinter den Vorgängen der Gegenwart stand und ihnen Sinn verlieh. Gleich einem Träumer jedoch, dem sich im Schlaf ein Wunder offenbart, gelang es ihm niemals, seine Erkenntnisse hinüberzuretten in jene andere Metamorphose, das Leben. Aber wennschon sie ihm zu nichts nützten, machten sie ihn doch glücklich für die kurze Zeit seiner Berauschtheit. Deshalb hatte sich der Priester Reinhold Gontard dem Trunk ergeben und irrte verloren durch die Wirklichkeit eines erbarmungslosen Alltags. Deshalb schien es einigen Mitgliedern seiner Gemeinde, als habe der Krieg ihn zu seinem Nachteil verändert.

Monate gingen hin, der Krieg setzte neue Landstriche, blühende Städte und Dörfer in Flammen, ließ Hunderttausende auf hässliche, qualvolle Weise das Leben verlieren – für Reinhold Gontard geschah all dies ohne tieferen Sinn, chaotisch und erschreckend, oder, in seinen Delirien, im Gleichnis.

Als er am 21. März 1945, etwa eine Viertelstunde nach elf, von einem bevorstehenden Luftalarm in Kenntnis gesetzt wurde, verließ er sein Arbeitszimmer ohne jede Bewegtheit, ohne Freude, ohne Furcht, ohne Anteilnahme. Der Krieg spielte sich für ihn nur noch auf einer Bühne ab, nach dem Willen eines unberechenbaren Regisseurs, dessen ergebener Diener er einst gewesen war. Vor dem Portal der Josephskirche traf er auf eine große Menschenmenge, die sich schutzsuchend in die Kapuzinergruft drängte. Frauen, junge Mädchen, alte Männer, Kinder.

Geschrei und Lärm, dachte Reinhold Gontard, Dummheit und Eitelkeit. Warum sollten wir uns bewahren wollen? Es war doch ganz vergeblich. Langsam ging er über den nassen Platz und sah kurz zu den Wolken empor, aus denen feiner Regen floss. Ein Knabe weinte. Menschen liefen an ihm vorüber. Wozu die Eile?, dachte der Priester. Wozu die Hast? Jeden von uns wird der Tod ereilen, einmal, irgendwann, zu einer unsinnigen Stunde. Denn auch der Tod steht unter dem Gesetz eines Gottes, der an den Geschehnissen auf dieser Erde keinen Anteil nimmt.

Im Flur des alten Hauses, dessen Keller er seit längerem bei derartigen Anlässen besuchte, begegnete Reinhold Gontard Therese Reimann. Sie stiegen gemeinsam in den von mehreren Glühbirnen erhellten Schutzraum hinab.

»Wer hat hier das Licht angezündet?«, wunderte sich die alte Dame.

»Vielleicht ging schon jemand voraus«, meinte der Priester.

»Aber dies war immer ein privater Luftschutzraum«, erwiderte Fräulein Reimann verstimmt. »Es ist doch unmöglich, dass fremde Menschen einfach von der Straße herein zu uns kommen.«

»Warum sollte man es ihnen verwehren«, sagte Reinhold Gontard. »Der Keller ist groß.«

Als sie die dritte Etage des Gewölbes und damit den Grund des Schachtes erreichten, sahen sie in der Mitte des Raumes auf einem gebrechlichen Feldstuhl eine junge Frau sitzen, neben der ein kleines Mädchen stand.

»Verzeihen Sie«, sagte die Fremde, »dass wir hierhergekommen sind. Der Keller ist so tief. Dürfen wir hierbleiben?« In ihren Augen brannte flackernde Angst. Das Kind spielte mit einer Puppe. Fräulein Reimann neigte ergeben den Kopf, und in Erinnerung an eine Stelle der Heiligen Schrift, in welcher es heißt, man müsse denen, die in Not geraten sind, helfen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, erwiderte sie. »Bitte, bleiben Sie bei uns. Es ist Platz für alle.«

4

Von den einunddreißig Jahren ihres Lebens hatte Anna Wagner das letzte in einem Zustand beständiger, nicht enden wollender Furcht verbracht. Seit dem Tag im Mai 1944, da ihr Mann sie verließ, um zu seiner Einheit an die Ostfront zurückzukehren, war dieses lähmende Angstgefühl nicht mehr von ihr gewichen. Die Angst saß auf ihrer Brust wie ein Alp, wenn sie schlief, sie hielt sie am Genick und schüttelte sie wie ein Puppenspieler eine Marionette. Anna Wagner hatte ihr Dasein diesem Furchtgefühl untergeordnet, sie existierte nur wie ein Schatten ihrer selbst, bleich, zitternd und hilflos. Zuerst war es Einsamkeit gewesen und Sehnsucht nach ihrem Mann, die sie die Zukunft fürchten und die Gegenwart hassen ließen. Sie hatten sich ganz auf den Menschen bezogen, der ihr Gatte war und irgendwo, zwischen Cherson und Poltawa, im Schlamm hinter einem Maschinengewehr lag und Menschen erschoss, die er nicht kannte. Der Unteroffizier Peter Wagner pflegte ihr, wenn er auf Urlaub kam, tröstend zu versichern, dass er es schon verstehen würde, sich vor den Gefahren des Krieges zu bewahren, aber seine Frau ahnte, dass dies ein leeres Versprechen war. Man konnte sich nicht fernhalten von Vernichtung und Todesgefahr, wenn man in Russland kämpfte. In der letzten Nacht, die Anna Wagner mit ihrem Mann verbrachte, ehe er über den Ostbahnhof die Stadt verließ, griff die Furcht zum erstenmal nach ihr mit eiskalten Fingern. Sie presste sich wild gegen den Körper des schlafenden Mannes an ihrer Seite und schluchzte in das Kissen, bis er erwachte und sie streichelte.

»Warum musst du fortgehen …«, stammelte sie, blind vor Tränen. »… Warum musst du fortgehen?«

»Ich werde wiederkommen«, sagte der Unteroffizier Peter Wagner, der von Beruf Eisendreher war und den Krieg hasste. »Es kann nicht mehr lange dauern. Sei ruhig, Anna. Ich werde wiederkommen.«

Sie klammerte sich an ihn und presste ihr Gesicht an das seine.

»Geh nicht fort«, flüsterte sie verzweifelt. »Bleib bei mir. Bitte, bleibe bei mir!«

Er schwieg, und seine schweren Hände glitten über ihren Rücken. Vor den Fenstern, in der Dunkelheit, heulte die Sirene einer Lokomotive, die über den nahen Bahndamm fuhr. Der Mann schloss die Augen.

»Ich komme wieder«, sagte er. »Bald, Anna.«

Am nächsten Morgen fuhr er fort. Seit diesem Tag war Anna Wagner der Furcht verfallen, auf endgültige, beständige Weise. Sie sprach mit niemandem darüber, mit Evi, ihrer kleinen Tochter, nicht und nicht mit ihrer Mutter. Und auch in ihren Briefen an Peter Wagner erzählte sie kein einziges Mal von ihr.

»Lieber Mann«, schrieb sie, »uns geht es allen gut. Wir denken stets an Dich. Hier ist es schon ganz warm, und im Park blühen viele Blumen. Ich liebe Dich sehr. Deine Frau.« Sie verrichtete ihr Tagwerk, brachte die kleine Evi in den Kindergarten und half ihrer alten Mutter bei der Arbeit. Immer aber hielt sie die Furcht an der Kehle. Frühling und Sommer, Tag und Nacht. Aus wirren Träumen fuhr sie schweißgebadet und schreiend empor, weil sie Peter gesehen hatte, blutend, ohne Beine, im Schnee und tot. Wenn sie ein Lichtspieltheater besuchte und die Fanfaren der Wochenschau ertönten, biss Anna Wagner die Zähne in das Fleisch ihrer Lippen, um nicht zu schreien vor Schmerz. Hörte sie die Verlesung des täglichen Heeresberichtes im Rundfunk, klopfte ihr Herz wie ein Hammer, wenn von zähem Hinhalten und von tollen Vorstößen deutscher Truppen im Osten gesprochen wurde. Anna Wagner hatte kein Interesse am Ausgang dieser Unternehmungen, sie kümmerte es nicht, wer diesen Krieg gewann und wie, sie wollte nur ihren Mann bei sich sehen, gesund und unverletzt. Sie lehnte Diskussionen über Recht oder Unrecht, die Notwendigkeit eines Kampfes und die Gewissheit des schließlichen Sieges ab, in der dunklen und gefühlsmäßigen Erkenntnis, dass es all dies nicht gab: dass die Arbeiter aller Länder, die Armen und Mindergeborenen seit Beginn der Zeit dazu verurteilt waren, für andere zu kämpfen und für andere zu sterben, ohne zu wissen, warum, ohne danach zu fragen. Zu sterben für Menschen, die vor dem Krieg nicht Furcht empfanden wie Anna Wagner, weil sie darauf vertrauten, dass ihrer internationalen, die ganze Erde umspannenden Brüderschaft des Todes niemals etwas geschehen konnte.

Aber wer waren diese Menschen? Wo lebten sie?

Anna Wagner ahnte, dass sie sich gut verbargen hinter tausend Gestalten und Masken, hier und anderswo und doch nirgends erreichbar. Und doch nirgends zur Rechenschaft zu ziehen für diesen Krieg oder den letzten oder einen, der noch kommen sollte. Für sie und ihresgleichen, dachte Anna Wagner, war das Spiel so und so verloren, heute und in alle Ewigkeit. In dieser Resignation, in dieser Abkehr von einem Zustand, der sie eigentlich hätte wenig von ihrem Leben halten lassen sollen, begann Anna Wagner sich seltsamerweise vor dem Tode zu fürchten, als sie im Sommer des Jahres 1944 erkannte, dass sie guter Hoffnung war.

Damals fielen die ersten Bomben auf Wien, und sie fand staunend, dass man so elend nicht sein kann, um nicht das Leben zu lieben von ganzem Herzen.

Anna Wagner wohnte in einem großen Haus nahe der Reichsbrücke. Zwischen dem Strom und der Straße liefen die Geleise der Nordbahn. Endlose Züge mit Kriegsmaterial rollten auf ihnen vorbei, und aus den Schloten der Stahlwerke ringsum stieg trüber Rauch, der des Nachts gemengt war mit feurigen Funken.

Der erste Angriff auf diese Anlagen brachte Anna Wagner, während sie zitternd und halb ohnmächtig vor Angst, gequält von Übelkeit und der schreckhaften Anfälligkeit ihrer Schwangerschaft in dem seichten Keller des Hauses hockte und dem irrsinnigen Toben der einschlagenden Bomben lauschte, den Entschluss, dem Tod, der ihr an diesem Tage gewiss schien, zu entfliehen. Sie wollte sich, beschloss sie, in Sicherheit begeben mit ihren beiden Kindern, dem lebenden und dem noch ungeborenen, heraus aus dem unheimlichen Hexenkessel der Industriegebiete. Und so machte sich Anna Wagner, wann immer der Anflug feindlicher Flugzeuge gemeldet wurde, von nun an auf, um in die Innere Stadt zu fahren. Zuerst gab es noch Straßenbahnen, die Menschen hatten ein Einsehen mit ihrem Zustand und rückten zusammen, damit sie sich setzen konnte. Auch auf die Meldungen des Rundfunks konnte man sich verlassen. Später, als ganze Schienenstränge verbogen gegen den Himmel ragten und sich in den Trichtern auf der Straße das Regenwasser sammelte, waren die Tausende, die gleich Anna Wagner sich auf derselben Wanderung befanden, auf Motorräder angewiesen, auf Lastkraftwagen und Pferdefuhrwerke. Die Zeit drängte. Eine neue Rücksichtslosigkeit kam auf. Manchmal heulten die Sirenen ohne jede Warnung. Man wusste nicht mehr, ob man die Innenstadt erreichen würde, wenn man seine Heimstätte mit dem Ertönen jenes ominösen Vogelrufes im Rundfunk verließ, der das erste Warnungssignal darstellte.

Da beschloss Anna Wagner, sich täglich, bei gutem und schlechtem Wetter, gegen neun Uhr morgens mit Evi auf den Weg zu machen. Wenn die beiden Glück hatten, nahm ein Wagen sie mit bis zum Praterstern oder bis zur Schwedenbrücke. Meistens mussten sie gehen. Aber das tat nichts. Denn plötzlich gab es kein Hasten mehr. Hatte man sich einmal an diesen neuen Lebensstil gewöhnt, so war alle Eile unnötig. Die Zeiger der Uhr bewegten sich geduldiger, und sogar ein Teil der Angst entfloh, wenn man sich derart umsichtig auf die Begegnung mit dem Tod vorbereitete. Langsam ging Anna Wagner, ihre kleine Tochter an der Hand führend, über die schmutzigen Straßen, um sich zu schonen und nicht zu überanstrengen. Manchmal blieb sie stehen, ruhte sich aus und dachte mit Sehnsucht an ihren Mann, während kleine Schweißperlen von ihrer bleichen Stirn rollten.

Dies war Anna Wagners Tageslauf: Gegen sieben Uhr morgens weckte sie ihre Tochter, wusch und kleidete sie mit Sorgfalt, reinigte die kleine Wohnung und nahm in Ruhe das Frühstück ein. Sodann füllte sie am Abend zuvor bereitetes Essen in flaches Blechgeschirr und verwahrte dieses, zusammen mit Geld, Dokumenten, einigen warmen Kleidern und Evis Lieblingspuppe, in einem alten braunen Koffer. Alle Fenster wurden geöffnet, die Gashähne geschlossen und die Eingangstür versperrt. Verfolgt von den Blicken der Zurückbleibenden, verließen die beiden dann das Haus: das kleine Mädchen unbekümmert und fröhlich über die zerstörte Fahrbahn hüpfend, die schwangere Mutter aufrecht und etwas hochmütig, da sie ahnte, dass ihre tägliche Wanderung von vielen besprochen wurde.

Auf der Hauptstraße reihten sie sich ein in den Zug der von der Donau kommenden Flüchtlinge: viele Frauen und Kinder mit Rucksäcken, kleinen Wagen, Taschen, Paketen und Koffern. Ohne sich zu empören über das Nomadendasein, das sie seit Wochen führten, wanderten alle diese Menschen in derselben Richtung, so, wie sie gestern wanderten und vorgestern, und wie sie morgen wandern würden und übermorgen und alle Tage. Die Angst vor dem Tod war groß. Größer als sie war die Macht der Gewohnheit, die sie dieses lächerlich unwürdige, hässliche und verächtliche und doch so geliebte Leben ertragen ließ. Sobald Anna Wagner mit ihrem Kind die Schwedenbrücke erreicht und überschritten hatte, glaubte sie sich geborgen. Unter dem Ersten Bezirk zog sich ein ausgebreitetes Netz von tiefen Kellergängen hin, in das man an vielen Stellen hinabsteigen konnte. Dort war Raum für Tausende, man fand stets Einlass. Anna Wagner ging in beschaulicher Ruhe den Franz-Josephs-Kai entlang, bog in die Rotenturmstraße ein und blieb vor den Auslagen der Geschäfte stehen, die ihre Waren zur Schau stellten. Sie betrachtete kostbare, durch kleine Karten als unverkäuflich bezeichnete Pelze, seidene Kleider, Schuhe, Schmuck, Bücher, Bilder und Spielzeug. Langsam wanderte sie in ihrem blauen, nicht mehr ganz neuen Mantel durch die von Menschen erfüllten Straßen, sah die Anzeigekästen der Filmtheater an und fühlte sich wunderbar ruhig.

Da ihre Niederkunft gegen das Ende des Monats März zu erwarten stand, hatte der Arzt, den sie besuchte, für sie einen Platz in einem Entbindungsheim reservieren lassen, das sich auf dem Lande, in der Nähe von Alland, befand. Diese idyllisch gelegene Klinik war eine sichere Stätte des Friedens. Mit großen Kreuzen in roter Farbe auf dem Dach und mehreren Fahnen hatte man sie klar als Spital gekennzeichnet, und da sie überdies fern aller Industrieanlagen stand, war anzunehmen, dass sie keinem Fliegerangriff ausgesetzt sein würde. Frauen, die in ihr entbanden, trafen eine Woche vor der Niederkunft ein und blieben danach noch vierzehn Tage, um sich zu erholen. Anna Wagners Abreise war auf den 22. März festgesetzt worden, und sie erwartete sie mit Ungeduld. Sie hatte die Erlaubnis erhalten, ihre Tochter mit sich zu nehmen, und lebte in der Überzeugung, dass der Aufenthalt in Alland sie, wenn auch nur für drei Wochen, von ihrer Angst befreien und froh werden lassen würde. In dieser Erwartung unternahm sie ihre nun schon sehr anstrengenden letzten Wanderungen und sagte sich, dass jeder Tag sie einen Tag näher an den 22. März heranbrachte.

Auf die eine Seite des Platzes vor der Stephanskirche schien um diese Zeit, wenn das Wetter schön war, die Sonne. Zusammen mit anderen, gleich ihr auf den Beginn eines Angriffs Wartenden, ließ Anna Wagner sich zuweilen hier nieder. Frauen saßen auf niederen Stühlen, lasen oder verzehrten mit ihren Angehörigen ein spätes Frühstück. Für diese Menschen gab es keine Eile, keine Berufspflichten mehr. Ihre einzige Arbeit schien ihnen in der argen Verschrecktheit ihres Herzens die Bewahrung des Lebens, die Überstehung der Heimsuchungen, die jeder Tag ihnen brachte. Es waren wenige Männer unter den Wartenden zu sehen, aber viele Kinder, die mit einer beinahe feierlichen Unbekümmertheit um ihre Umgebung sich einfachen Spielen hingaben, wie die Örtlichkeit sie gestattete.

Auf Evi Wagner war wenig von der Furcht ihrer Mutter überkommen. Für sie blieb die alltägliche Reise zur Stadtmitte ein erregendes Ereignis, dessen tieferen Sinn sie nicht verstand. Sie war froh, dem lästigen Zwang des Kindergartens entkommen zu sein, und freute sich der so erstaunlichen Freiheit, in welcher sie nun lebte, ja, sie hoffte im Geheimen, dass dieser Zustand seliger Ungebundenheit noch lange währen würde. Evi Wagner war fünf Jahre alt.

Am Morgen des 21. März machte sie, während ihre Mutter mit geschlossenen Augen in der Sonne saß, die Bekanntschaft eines kleinen Jungen, der seine gleichaltrige Umgebung durch Darbietungen akustischer Art in ehrfurchtsvolles Staunen versetzte. Der jugendliche Imitator vermochte auf täuschend ähnliche, wennschon in Bezug auf Lautstärke unproportionale Weise das Heulen von Sirenen, das Zischen der fallenden Bomben und den Lärm der Abwehrgeschütze nachzuahmen, wobei er es verstand, all diese Einzelleistungen zu vereinen und so einen höllischen Spektakel zu verursachen, der seinen Zuhörern Schauer des Entsetzens über den Rücken jagte. Evi Wagner betrachtete den Knaben mit großen Augen und beneidete ihn ein wenig um diese seine Fähigkeiten, zu denen es auch gehörte, auf ungemein realistische Art, mit verzerrtem Gesicht, dabei die Arme hochwerfend, plötzlich unter grässlichem Stöhnen zusammenzusinken, dermaßen einen zu Tode Getroffenen markierend.

Anna Wagner musste ihren Namen zweimal rufen, ehe Evi sie hörte. Dann verließ sie mit einem letzten faszinierten Blick den genialen Imitator und folgte der Mutter, die, den kleinen zusammenklappbaren Stuhl und den alten Lederkoffer tragend, vorausgegangen war.

»Wir müssen uns beeilen«, sagte Anna Wagner. »Bald werden die Sirenen heulen.«

Sie war plötzlich wieder unruhig und in Eile, obwohl sie ihr Ziel eigentlich erreicht hatte. Ein Keller war in diesem Stadtviertel so gut wie der nächste, überall gab es Abstiege in das große Schutzraumnetz der Katakomben. Aber nun, in Erwartung des verhassten Heulens, war in Anna Wagner wieder die Furcht erwacht und machte ihr das Atmen schwer.

Die Sirenen … ein neuer Angriff … Menschen würden sterben, bald schon, in einer Stunde vielleicht. Niemand von ihnen wusste, dass er vom Tode gezeichnet war. Du vielleicht, dachte die Frau, an Passanten streifend, oder du … oder ich … und Evi …

Anna Wagner fühlte, wie sich ihr Rücken mit kaltem Schweiß bedeckte. Jeder Fliegeralarm, nein jeder neue Tag, so ereignislos er auch verging, war wie ein wenig Sterben. Und die unendliche Wiederholung dieser Anspannung ihrer Nerven ließ ihr den Tod schrecklicher und schrecklicher erscheinen. Man stirbt, heißt es, nur einmal. Anna Wagner starb tausendmal und lebte immer weiter.

Nur heute noch, heute noch sollte nichts geschehen, dachte sie. Morgen befand sie sich schon in Sicherheit. Nur heute noch sollte Gott gnädig sein und ein Einsehen haben mit ihrer Not … Eine große Ratlosigkeit überkam sie, als sie mit Evi so durch die Straßen eilte. Sie brachte es nicht über sich, zweimal den gleichen Keller aufzusuchen, immer war sie auf der Jagd nach einem neuen, besseren Aufenthaltsort. Selbst während der Angriffe irrte sie unter der Erde, bleich, zitternd, erbarmenswert. Sie schob ihre Tochter vor sich her in die Einfahrt eines Hauses, in der viele Menschen standen, änderte dann ihre Absicht und sagte: »Nein, komm. Wir wollen in einen anderen Keller gehen.«

Sie eilten die Spiegelgasse entlang und erreichten den Neuen Markt.

»Werden die Sirenen bald heulen?«, fragte das Kind.

»Ja«, sagte Anna Wagner unglücklich, »bald.«

Ein Gebäude mit einem schwarzen, schmiedeeisernen Tor fiel ihr auf. Hier war sie noch nie gewesen … Sie betrat den Flur.

»Wohin gehen wir?«, verlangte Evi zu wissen.

»Hinunter«, antwortete die Mutter. »Vielleicht ist der Keller tief.« Sie tastete mit der Hand über die feuchte Mauer des dunklen Abstiegs und fand einen Lichtschalter.

»Lauf voraus«, sagte sie zu dem Kind, das singend die Treppen hinabeilte. In der ersten Etage blieb Anna Wagner stehen und sah sich um. »Es geht noch weiter!«, rief Evi. Sie stiegen hinunter in die schwach erleuchtete Tiefe. Anna Wagner holte Atem. Ein sonderbares Glücksgefühl überkam sie.

»Hier bleiben wir«, sagte sie laut. »Hier kann uns nichts geschehen.«

»Warum kann uns hier nichts geschehen?«

»Weil der Keller sehr tief ist.«

»Werden wir die Sirenen hören?«

»Nein«, sagte Anna Wagner. »Wir werden gar nichts hören. Es wird ganz still sein.«

»Wie in einem Grab!«, rief das Kind und begann, belustigt über diese Vorstellung, fröhlich zu lachen. »Ein Grab, ein Grab! Wir sitzen in unserem Grab!«

Anna Wagner stellte den Koffer nieder und lauschte.

»Sei still«, sagte sie, »es kommt jemand.«

Von oben erklangen Stimmen, die sich näherten und lauter wurden. Zwei Schatten wanderten den Besuchern auf der Wand des Kellers voraus, dann erschienen sie selbst: Fräulein Therese Reimann und der Priester Reinhold Gontard.

5

Der Chemiker Walter Schröder war von der fixen Idee besessen, er könnte durch seine Arbeit den Ablauf des Gegenwartsgeschehens entscheidend beeinflussen.

Diese Absicht hatte sich erst während der letzten Monate in ihm gebildet und war für die Art und Weise verantwortlich zu machen, mit welcher der fünfunddreißigjährige, seiner beruflichen Stellung wegen vom Kriegsdienst befreite Anorganiker sein Privatleben vernachlässigte. Walter Schröder arbeitete in dem Laboratorium einer großen Fabrik im Süden Wiens, die sich mit der Herstellung von radiotechnischen Apparaten beschäftigte. Schröder war einer der wenigen Chemiker des Werkes. Seiner Abteilung oblag die Produktion von Stromquellen aller Kapazitäten und Formen auf chemischer Basis. Er hatte sich in den acht Jahren seiner Tätigkeit auf diesem Gebiet umfassende Spezialkenntnisse erworben, die es ihm ermöglichten, auch mit minderwertigen Materialien erstaunliche Leistungen zu erzielen. Braunstein beispielsweise, der Hauptbestandteil der gebräuchlichen chemischen Elemente, war nur noch in minimalen Mengen und sehr schlechter Qualität zu bekommen. Schröder hatte in monatelangen Versuchen mit verschiedenen aktiven Kohlen, Graphit und Blattschwarz Ersatzmischungen gefunden, die den Ansprüchen, welche an sie gestellt wurden, vollständig genügten. Salmiak und Magnesiumchlorid, Agenzien, die zur Bereitung der Elektrolyte Verwendung fanden, erreichten die Verarbeitungsstätten in gefrorenem, verunreinigtem Zustand, gemengt mit Erde, Kohle und Eisenpartikeln, Stoffen also, die schwere Störungen in chemischen Elementen hervorgerufen hätten. Walter Schröder konstruierte Klärbecken, in denen sich diese Fremdkörper in kurzer Zeit absetzten. Er fand eine Methode, den Erweichungspunkt der für den Verschluss wichtigen Bitumenmassen zu steigern, es gelang ihm, das weiße Mehl der Elektrolytkleister teilweise durch Kieselgur zu tauschen, und er ersann ein einfaches Verfahren, die Korrosionsgeschwindigkeit der Zinkbecher zu reduzieren. Er tat all dies aus einer einfachen Freude an den Möglichkeiten, die seine Wissenschaft ihm gab, und es erfüllte ihn mit Genugtuung, wenn die Entladekurven seiner Anoden und Elemente über den festgesetzten Normen der Heeresabnahmestellen lagen. Er war ein ruhiger, unauffälliger Mensch, der viele Abende, lange nach Arbeitsschluss, experimentierend in seinem stets von Kohle und Ruß verunreinigten Laboratorium verbrachte, in seiner Freizeit die Werke der klassischen Philosophen las und sich bei der Lektüre Bleistiftanmerkungen in ein Taschenbuch machte. Walter Schröder war groß und leicht untersetzt. Seine Augen lagen hinter den starken Gläsern einer dunklen Hornbrille, und seine hohe Stirn im Verein mit einer geraden, schmalen Nase machten sein Gesicht interessant. Das Bemerkenswerte an ihm war die stets untadelig aufrechte Haltung, mit der er sich bewegte. Sie blieb unbetont, aber sie fiel doch jedem, der ihn sah, sogleich auf.

Walter Schröder hatte eine Frau und zwei kleine Kinder, die er zu Beginn des vergangenen Jahres in ein kleines Hotel an einem oberösterreichischen See geschickt hatte, wo er sie gelegentlich besuchte. Seit etwa vierzehn Monaten lebte er allein in Wien, betreut von einer alten Haushälterin. Bis zum Sommer 1944 war er eine völlig alltägliche Erscheinung, durch nichts hervorragend oder absonderlich. Er nahm interessierten Anteil an dem politischen Geschehen der Zeit und trug die feste Überzeugung mit sich herum, dass ein verlorener Krieg das Ende seiner mühsam aufgebauten Existenz bedeuten würde. Aus diesem Grunde verschloss er sich allen Gerüchten, die geeignet waren, einen zersetzenden Pessimismus zu fördern, und verurteilte auf das schärfste jede Form von Schwarzmalerei anderer, ob sie nun durch eigene Erlebnisse oder beeinflusst durch heimlich abgehörte ausländische Sendestationen herrührte. Völlig unverständlich blieb ihm die Mentalität von Menschen, die, im Gegensatz zu ihm, einen ungünstigen Ausgang des Krieges herbeisehnten. Er nannte sie bei sich verantwortungslos und dumm, denn es war ihm klar, dass sie nicht ahnen konnten, was sie erhofften. Auch er bemerkte in der Struktur und dem Wesen des Regimes, welchem er diente, Stellen, die ihm unrecht erschienen. Aber er nannte sie im Stillen »extreme Schattenpunkte«, wie sie überall auftreten, wo mit sehr hellem Licht hantiert wird, und erwartete, dass sie sich mit der Zeit neutralisieren und abschwächen würden.