Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lasp-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Ende der achtziger Jahre wird der Politiker Achim Hagemann vor der Alten Oper erschossen. Die Hintergründe bleiben nebulös. Als dreißig Jahre später der Staranwalt Wolfgang Hauck stirbt, glaubt nur seine Enkelin nicht an einen natürlichen Tod. Zusammen mit dem Journalisten Max Bülow beginnt sie eigene Ermittlungen. Schon bald verfangen sie sich in einem gefährlichen Netz aus persönlichen Verstrickungen, Abhängigkeiten und dunklen Geschäften

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

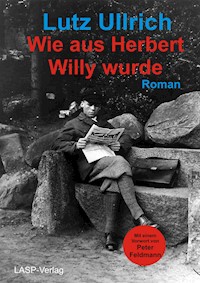

Cover

Mord an der Alten Oper

Ein Kriminalroman von Lutz Ullrich

Impressum

© 2022 Lutz Ullrich

Korrektorat: punkt und komma

LASP-Verlag, Schwalbach am Taunus – Frankfurt am Main

Cover-Foto: adobe stocks

Prolog März 1988

Die Zeiger von Achim Hagemanns Armbanduhr rückten auf halb acht, als der Bundestagsabgeordnete die Haustür zuzog und durch Rütteln am Knauf kontrollierte, dass sie wirklich ins Schloss gefallen war. Hagemann war Mitte vierzig, hatte dichte braune Haare, die er zur Seite gescheitelt trug. Auf seiner rechten Wange bildete sich bei jedem Lächeln ein kleines Grübchen. Er trug einen dunkelgrünen Parka, dazu Jeans und einen dunklen Wollschal. Nach einem kurzen Blick auf den Vorgarten lächelte er und legte den Arm um Cornelia. Seine Frau war fünf Jahre jünger, etwas kleiner und ziemlich schlank. Ihre dunkelblonden, leicht gewellten Haare fielen ihr über die Schulter. Cornelia lachte gerne und viel und war meistens gut gelaunt – so auch an diesem Abend, den sie zusammen mit ihrem Mann verbringen wollte. Sie hatten sich vor knapp zehn Jahren bei einem David-Bowie-Konzert in der Festhalle kennengelernt und heftig ineinander verliebt. Vor sechs Jahren war ihr Sohn Christoph auf die Welt gekommen. Ein Jahr später wurde Achim in den Bundestag gewählt. Es war die Wahl, die Helmut Kohl zum Bundeskanzler machte. Gleichzeitig zogen die Grünen zum ersten Mal ins Parlament ein und verschreckten mit ihrer allzu legeren Kleidung manch altgedienten Politiker, noch dazu, da sie ihre Tische mit Sonnenblumen dekorierten. Achims Partei, die SPD, hatte fast fünf Prozent verloren. Damit war die Ära Helmut Schmidt endgültig beendet gewesen. Der NATO-Doppelbeschluss hatte das linke Lager gespalten. Noch heute fühlte Achim einen gewissen Schmerz darüber, dass ausgerechnet ein Kanzler seiner Partei die Stationierung der neuen Raketen umgesetzt und damit Hunderttausende Menschen auf die Straßen getrieben hatte. Überall im Land war es zu Demonstrationen und Protesten gekommen. Nun hatte man die neuen Pershings und Kohl war Kanzler. Seitdem hatte sich Achim in der Parteihierarchie Stück für Stück nach oben gearbeitet. Sollte die SPD wieder an die Regierung kommen, wäre ihm ein Platz im Kabinett zuzutrauen. Aber daran verschwendete er in Anbetracht der Umfrageergebnisse keinen Gedanken. Opposition hatte auch seine Vorteile: Man konnte sich freier äußern, ohne an Konsequenzen denken zu müssen. Und das tat Achim, wann und wo immer er konnte, vor allem wenn es um die Frage von Rüstungsexporten ging.

Die beiden schlenderten die Straße entlang in Richtung U-Bahn-Station »Hausen«, wo sie in den dort wartenden Waggon einstiegen.

»Schön, dass es heute Abend klappt«, sagte Cornelia und lehnte den Kopf an die Schulter ihres Manns. Statt zu antworten, lächelte Achim und legte den Arm um seine Frau. Er war erst vor einer knappen Stunde nach Hause gekommen, hatte den Koffer ungeöffnet im Schlafzimmer abgestellt, kurz geduscht und dann mit dem kleinen Christoph eine Runde ›Mensch ärgere Dich nicht‹ gespielt. »Finde ich auch«, sagte er. »Zum Glück habe ich den frühen Zug bekommen. Ich freue mich schon die ganze Woche auf diesen Abend mit dir.«

Seit Achim Bundestagsabgeordneter war, verbrachte er viel Zeit in Bonn, hatte dort eine kleine Zweitwohnung, um nicht jeden Tag nach Hause fahren zu müssen.

»Ich hoffe, du hast was Gutes ausgesucht!« Die Auswahl der Filme überließ er meistens seiner Frau. Sie hatte eindeutig die besseren Informationen darüber, was gerade angesagt war.

»Keine Angst, es ist nicht Dirty Dancing«, schmunzelte Cornelia, als sich die Bahn ruckelnd in Bewegung setzte.

»Da bin ich aber froh«, entgegnete Achim, ungeachtet der Tatsache, dass er auch diesen Tanzfilm akzeptiert hätte. Doch vermutlich hatte Cornelia ihn längst mit einer ihrer Freundinnen gesehen. »Sondern?«

»Eine verhängnisvolle Affäre.«

»Finde ich gut!«, sagte Achim zufrieden und freute sich auf Michael Douglas. Erst vor wenigen Tagen hatte er eine lobende Kritik über den Thriller in einer Zeitung gelesen.

»Wie war deine Woche?«, wollte Cornelia wissen.

»Stressig, wie immer …« Die U-Bahn fuhr in die nächste Haltestelle ein. »… Es ist wirklich frustrierend. Manchmal denke ich, man hat aus der Vergangenheit nichts gelernt.«

»Was meinst du damit?«, hakte Cornelia nach.

»Ach, weißt du, wir Deutschen sollten für Frieden überall sein. Und das sagen wir auch bei jeder Gelegenheit. Gleichzeitig liefern wir Waffen in alle Länder der Welt für den Profit unserer Industrie.«

»Ich dachte, da gibt es radikale Beschränkungen.«

»Gibt es auch, aber die Industrie und die Lobbyisten tun alles, um die Gesetze zu umgehen, und wir müssen gute Miene zum bösen Spiel machen.«

Cornelia hätte gerne mehr darüber erfahren, doch ein älteres Ehepaar nahm auf den Plätzen gegenüber Platz. Damit war klar, dass das Gespräch zu diesem Thema beendet war. Achim unterlag der Schweigepflicht. Er hätte schon Cornelia nichts erzählen dürfen, aber auf gar keinen Fall konnte er riskieren, dass Passanten auch nur den kleinsten Gesprächsfetzen mitbekamen.

Sie fuhren bis zur Hauptwache, stiegen aus und schlenderten durch die B-Ebene zu einer der Rolltreppen, die zu den E-Kinos direkt an der Hauptwache führte. An der Kasse löste Achim die Tickets, kaufte zwei Bier und eine Tüte Popcorn. Kurz drauf versanken die beiden in tiefen roten Kinosesseln, kuschelten sich aneinander und verfolgten gespannt, wie sich Michael Douglas als Dan Gallagher immer tiefer in das perfide Spiel seiner Geliebten verstrickte.

»Bis wann haben wir den Babysitter?«, fragte Achim, als sie nach der Kinovorstellung wieder auf die Straße traten.

Cornelia blickte auf die Uhr. »Kurz vor elf. Ein bisschen Zeit haben wir noch.«

»Dann lass uns die Freßgass bis zur Alten Oper entlanglaufen«, schlug Achim vor, und Cornelia hakte sich bei ihm ein. Achim genoss die kalte Luft, die sein Gehirn flutete. Cornelia zerrte ihn vor das eine oder andere Schaufenster und deutete auf Kleidungsstücke und Schmuck, die ihr gefielen. Achim fühlte sich glücklich und verschwendete keine Sekunde auch nur einen Gedanken an den Bonner Politikbetrieb. Sie erreichten den Opernplatz und blieben einen Moment lang andächtig stehen. Die Fassade des Gebäudes war erleuchtet, und vor dem Eingang standen vereinzelt ein paar Menschen, die vermutlich ein Konzert genossen hatten.

»Lass uns zur U-Bahn gehen«, sagte Cornelia und zog an Achims Parka, »ich möchte nach Hause.«

Als sich die beiden wieder in Bewegung setzten, löste sich eine Gestalt aus dem Dunkel eines Ladeneingangs. Der junge Mann war in einen langen dunklen Wintermantel gehüllt, hatte eine Wollmütze tief über die Stirn gezogen und war den Hagemanns gefolgt, seit sie das Kino verlassen hatten. Stets war er dabei vorsichtig gewesen, hatte sich dicht an die Fassaden gedrängt vorwärtsbewegt. Die Art und Weise, wie er dies tat, ließ eine gewissen Übung vermuten. Er gewährte den Hagemanns stets einen gewissen Vorsprung und lief meist auf der entgegengesetzten Straßenseite. Hier und da blieb er stehen und betrachtete die Schaufenster. Nun aber pirschte er sich näher an die beiden heran. Er wusste, dass er bald würde handeln müssen. Erreichten die Hagemanns erst mal die U-Bahn-Station, war es für sein Vorhaben zu spät.

Als Achim Hagemann nur noch wenige Meter von der Rolltreppe entfernt war, hatte ihn der Verfolger erreicht. Hagemann nahm hinter sich eine Bewegung wahr. »Was soll …«, stieß Achim überrascht aus und war im Begriff, sich reflexartig umzudrehen. Doch der Mann war schneller, zog einen Revolver aus der Manteltasche und drückte zwei Mal ab. Die erste Kugel traf Achim in den Rücken, schlug durch das Rückgrat und die Hauptschlagader, um anschließend Speise- und Luftröhre zu zerfetzen. Die zweite Kugel streifte ihn nur leicht und flog dann weiter in Richtung Cornelia, traf sie aber nicht.

Achim Hagemann sackte sofort schlaff in sich zusammen und schlug auf dem Asphaltboden auf. Cornelia schrie angsterfüllt. Der Schütze drehte sich blitzschnell um und rannte in Richtung Süden davon. Cornelia sank auf die Knie und beugte sich über ihren Mann.

Wenig später raste ein Rettungswagen mit Blaulicht auf den Opernplatz. Passanten standen in Grüppchen und diskutierten, was passiert war. Ein erster Streifenwagen traf ein.

Ein paar Meter entfernt stand ein Mann mit Mantel und Schiebermütze vor einem Schaufenster und rauchte scheinbar gelangweilt eine Zigarette. In regelmäßigen Zeitabständen schnickte er Asche auf den Boden. Seine Augen waren stur in Richtung Menschenpulk gerichtet, der sich um Achim und Cornelia gebildet hatte. Der Mann besaß ein geschultes Auge, das jede Kleinigkeit registrierte. Als er sicher war, dass alles wie geplant verlaufen war, wandte er sich ab, sprach ein paar Instruktionen in ein Funkgerät und schlenderte in Richtung Bockenheimer Anlage davon.

1.

Vierunddreißig Jahre später schob Thomas Alexander in New York den Saum seiner Jacke am linken Handgelenk zurück und warf einen Blick auf die Armbanduhr: halb zehn. Bis zu seinem Meeting blieb noch eine Viertelstunde Zeit. Sein Kopf war an diesem Morgen seltsam leer. Vielleicht hatte der Wind, der kühl durch die Hochhausschluchten Manhattans blies, seine Gedanken mitgerissen. Nach einigen Metern blieb er stehen, schloss für einen Moment die Augen und ließ seine Gedanken zum Kiwusee abgleiten, an dem er die letzten Jahre gelebt hatte. Sattgrüne Bergketten, Almen, Weiden und blau glitzerndes Wasser vermittelten dort den Eindruck einer Idylle, die es in Wahrheit gar nicht gab. Könnte er die Bilder, die auf sein inneres Auge projiziert wurden, auf Papier ausdrucken und seinen Freunden zeigen, so würden die meisten Betrachter mit ihnen weniger das Hochland des Kongo als vielmehr die deutschen oder österreichischen Alpen assoziieren. Vielleicht war die Ähnlichkeit der Landschaften einer der Gründe gewesen, warum der Kiwusee noch vor etwas mehr als hundert Jahren die Außengrenze des Deutschen Reiches gebildet hatte. Die deutschen Kolonialisten hatten zwanzig Jahre über das Gebiet geherrscht und einige im wilhelminischen Stil erbaute Kirchen sowie eine folgenschwere Aufteilung der Bevölkerung in Tutsi und Hutu hinterlassen. Dann war der Erste Weltkrieg gekommen und zu dessen Ende das Gebiet Belgien zugeschlagen worden.

Alexander öffnete wieder seine Augen und blickte nach vorn, die Straße entlang. Sein Ziel lag nur etwa zwölf Straßenblocks vom Central Park entfernt. Zielstrebig setzte er seinen Weg fort. Thomas Alexander war groß und schlank, hatte kurze dunkelbraune Haare und trug für gewöhnlich lässige Kleidung, vorzugsweise in Schwarz. Eine Sonnenbrille im Matrix-Stil zierte sein Gesicht. Er war achtunddreißig Jahre alt, sprach neben deutsch auch englisch und französisch. Außer einem Master in Finanzen hatte er ebenso erfolgreich eine Vielzahl an Ausbildungen diverser Kampfsportarten absolviert. Sein Auge war geschult wie das eines Wildtieres, das im Dschungel überleben musste. Früh registrierte er die Gestalt, die dicht an die Fassade gedrängt in einem der Hauseingänge lauerte. Thomas Alexander verlangsamte kaum merklich seine Schritte und schaltete in den Gefahrmodus. Doch genauso schnell erkannte er, dass die Person, die in dem Moment auf den Bürgersteig trat, als er selbst den Eingang passierte, Edgar Prinz war. Er nickte ihm kurz zu, und die beiden liefen nebeneinander her.

Prinz, Ende vierzig, korpulent und glatzköpfig, steckte an diesem Morgen in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und dunkler Krawatte. Er war Amerikaner, hatte jahrelang in Südafrika gelebt und mit Diamanten gedealt. Nun jettete er permanent in geheimer Mission um den Erdball, meist auf der Jagd nach den Paten des internationalen Waffenhandels.

Vor ein paar Jahren waren die beiden einander zum ersten Mal über den Weg gelaufen und hatten sich auf Anhieb gut verstanden.

»Hast dich ganz schön rausgeputzt«, zischte Alexander, ohne den Blick zur Seite zu wenden. »Machst du wieder auf eloquenten Geschäftsmann?«

Prinz lachte: »Man tut, was man kann!«

Die beiden erreichten den riesigen UN-Quader und schritten – beinahe wie bei einem Staatsempfang – im Gleichschritt an den Fahnen der 196 Mitgliedstaaten vorbei. An der Sicherheitskontrolle wiesen sie sich mit ihren Dienstmarken aus.

»Weißt du, warum wir heute hier antanzen sollen?«, fragte Prinz, als sie vor dem Aufzug standen und warteten.

Thomas Alexander zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. In wenigen Minuten werden wir schlauer sein.«

Viele Tausend Kilometer weiter östlich übertönte das aufbrausende Klatschen der Zuschauer die Moderation des Talkmasters. Ungefähr zeitgleich setzte die Abspannmelodie ein, und die Gäste der freitäglichen Talkshow quasselten wild durcheinander. Max Bülow nutzte die allgemeine Unruhe und riss sich erleichtert die Kabel vom Leib. Er hatte die letzte Stunde halbwegs gut überstanden. Nur zu Beginn der Sendung hatte er sich aus Nervosität ein paar Mal verplappert, was vermutlich gar keinem weiter aufgefallen war. Ihn aber störte es.

Bülow, Anfang vierzig, versuchte stets einen Balanceakt zwischen Lässigkeit und Seriosität. Heute Abend trug er zum schwarzen Anzug ein weißes Hemd und ein rotes Einstecktuch. Auf eine Krawatte hatte er verzichtet, dafür die oberen beiden Knöpfe offen gelassen. Die dichten dunklen Haare waren kurz geschnitten, die braunen Augen strahlten Wärme und Direktheit aus. Im gewissen Sinne war er Perfektionist, eine Eigenheit, die ihm beim Recherchieren und Bücherschreiben zum Vorteil gereichte, seinen Verleger aber regelrecht in den Wahnsinn trieb. Auch die Reportagen, die er für eine bundesweit erscheinende Wochenzeitschrift schrieb, waren immer bis ins letzte Detail recherchiert. Mit schöner Regelmäßigkeit reizte er die vom Chefredakteur vorgegebenen Termine bis zur letzten Sekunde aus, war sich mitunter auch nicht zu schade, sie gnadenlos zu überziehen.

Bülow hasste es, im Rampenlicht zu stehen. Er konnte einen Satz aufschreiben, ihn wieder und wieder lesen und so oft verändern, bis er die richtigen Worte gefunden hatte. Anders war es, vor einem Mikrofon oder einer Kamera zu sprechen – und dann auch noch live. Was einmal gesagt war, war gesagt und hatte eine erbarmungslose Endgültigkeit. Ginge es nach ihm, könnte man auf solche Auftritte gut und gerne verzichten. Aber der Verlag saß ihm im Nacken, schließlich musste ein gedrucktes Buch vermarktet werden – ein Unterfangen, das zunehmend kniffliger wurde. Unmengen an Papier wurden Jahr für Jahr bedruckt und auf den Markt geworfen. Die Halbwertszeit eines Buches sank quasi sekündlich, und es wurde immer schwerer, im Wust der gedruckten Worte Aufmerksamkeit zu erhaschen, erst recht als Sachbuchautor. Thriller, Sadomaso-Schocker und Vampirgeschichten verkauften sich bei Weitem besser als knallharte Fakten. Trotzdem konnte er sich nicht beklagen. Seine Werke standen immer weit oben auf der Bestsellerliste, und sein Agent brachte ihn mit schöner Regelmäßigkeit in den Talkshows unter. Seit ein paar Wochen war sein neustes Werk auf dem Markt, in dem er die Machenschaften der internationalen Geldwäsche anprangerte.

»Gratulation zu Ihrem neuen Buch! Ich habe es mit großem Interesse gelesen.« Bülow wandte den Kopf und blickte direkt in Benno Murmanns Augen. Reflexartig ergriff er die ihm entgegengestreckte Hand. Der Politikberater war Mitte sechzig, sah aber deutlich jünger aus, was an seinem trainierten Körper lag. Die sonnengebräunte Haut tat ein Übriges. Murmann war Bülow schon des Öfteren über den Weg gelaufen. Das Geschäft brachte es mit sich, dass man immer wieder auf die gleichen Gesichter traf.

»Danke«, sagte er artig.

»Haben Sie noch etwas vor? Wir könnten irgendwo einkehren und das ein oder andere Bierchen zischen. Was halten Sie davon?« Murmann zog die Wangen nach oben und fletschte die Zähne. In Bülows Gehirnwindungen begann es zu rattern. Einerseits war ein Gespräch mit Murmann immer interessant. Der Politikberater war mit Gott und der Welt vernetzt. Auch wenn man davon ausgehen konnte, dass er ganz gezielt Informationen aus eigenem Interesse streute, so war es nicht verkehrt, am Ball zu bleiben. Andererseits war er erschöpft und ausgelaugt. In den letzten Wochen hatte er genug Rummel um sich gehabt und einen wahren Marathon an Pressegesprächen und Marketingterminen absolviert. Es war höchste Zeit für ein wenig Ruhe. Er freute sich auf seine in Eschborn, einer kleinen Stadt an der Frankfurter Stadtgrenze, gelegene Wohnung.

»Ich bin untröstlich, aber leider habe ich schon eine Verabredung. Vielleicht beim nächsten Mal.«

»Da kann man nichts machen. Ich hoffe, sie ist blond und schlank.« Murmann ließ seiner Kehle ein anzügliches Lachen entweichen und wandte sich zum Ausgang.

»Idiot«, dachte Bülow. Er hatte keine Lust auf weiteren Smalltalk und verzichtete auf das Abschminken. Fast schien es, als flüchtete er aus dem Fernsehstudio. Er verließ den Sender durch den Haupteingang. Rechter Hand lag der Sportplatz des SC 1880, wo tagsüber Hockey, Tennis und Rugby gespielt wurde. Nun lag er in Dunkelheit. Vor Max erstreckte sich ein weitläufiger Parkplatz, der vorwiegend von den Mitarbeitern des Hessischen Rundfunks genutzt wurde. Sein Porsche 911, Baujahr 1985 stand etwas verloren unter einem Baum. Max ließ sich hinters Steuer fallen und kurvte wenig später am Polizeipräsidium vorbei in Richtung Taunus.

Keine Viertelstunde später erreichte er Eschborn. Das kleine Städtchen hatte sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig gemausert. Dank unzähliger Gewerbeansiedlungen schwamm die Gemeinde regelrecht im Geld, das darauf wartete, für allerlei sinnlose Großvorhaben verpulvert zu werden. Allerdings machten diverse Bürgerinitiativen dem Größenwahn des Stadtoberhauptes zunehmend einen Strich durch die Rechnung. Vor wenigen Jahren war der Bau eines Fußballstadions am Widerstand der Anwohner der Nachbargemeinde gescheitert. Seitdem kursierten allerhand Ideen, was man mit den ersparten Millionen nun anstellen könnte.

Bülow bewohnte seit einigen Jahren eine großzügige Eigentumswohnung im Stadtzentrum, vis-à-vis dem Rathaus. Sein Plan für den weiteren Abend war denkbar einfach: Auto abstellen und dann ab zu ›Leonardo da Vinci‹, seinem Lieblingsitaliener. Dort wollte er in aller Ruhe etwas Leckeres Essen und sich mit einem sündhaft teuren Rotwein bis zur Besinnungslosigkeit besaufen.

Thomas Alexander ließ sich, ohne die Sonnenbrille von der Nase zu nehmen, in einen der schweren Ledersessel fallen und setzte sein Pokerface auf. Prinz tat es ihm gleich, allerdings kaute er genüsslich auf einem Kaugummi und lächelte breit. Obwohl sie gegensätzlicher nicht hätten sein können, liefen ihre gemeinsamen Jobs wie am Schnürchen. Ohne Rütteln und Stottern, wie ein Auto, das gerade erst die Fabrik verlassen hat. Alexanders Blick scannte das Zimmer, das keinerlei Charme versprühte: dunkler Teppich, schwere Möbel, weiße Wände. Es war einige Zeit her, seitdem er das letzte Mal hier gesessen hatte. Damals, vor vielleicht eineinhalb Jahren, hatte er über seine Tätigkeit am Kiwusee berichtet, die er zwei Jahre zuvor aufgenommen hatte. Sein Gefühl, das ihn selten trog, sagte ihm, dass es heute nicht darum ging, Bericht zu erstatten. Er fürchtete, einen neuen Auftrag zu erhalten, der ihn einige Zeit von seiner neuen Heimat fernhalten könnte. In jedem Fall war er gespannt darauf, Donald Smith wiederzusehen. Smith war Leiter der Operation Kongo und so etwas wie sein Ziehvater. Auch wenn sie an diesem Morgen wenig Zeit für persönliches Palaver haben würden, ergab sich vielleicht am Abend die Möglichkeit zu einem privaten Treffen. Alexanders Blick traf auf Prinz, der ihm – immer noch Kaugummi kauend – breitbeinig gegenübersaß, die Arme vor dem dicken Bauch verschränkt.

»Smithy lässt uns ganz schön warten«, knurrte Prinz.

»Durchaus ungewöhnlich«, brummelte Alexander.

Donald Smith war eigentlich für seine Pünktlichkeit ebenso geachtet wie gefürchtet.

Als sich die Tür öffnete, wurde den beiden klar, warum Smith sich verspätete. Er würde an diesem Tag nämlich überhaupt nicht auftauchen – jedenfalls nicht, wenn man den Worten von Emily Price Glauben schenkte, die ihnen jetzt in einem dunkelgrauen Kostüm gegenübersaß. Price war dunkelhäutig und sich der Reize, die ihr Körper ausstrahlte, bewusst. Gleichwohl wirkte ihr Gesicht wie ein Eisblock, was alles und auch nichts bedeuten konnte. Die krausen Haare hatte sie zu einem streng wirkenden Zopf gebunden.

»Meine Herren, ich freue mich außerordentlich, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen«, begann sie ihre Ansprache, die etwas gekünstelt und einstudiert wirkte. »Vorab einen schönen Gruß von Donald Smith. Es geht ihm deutlich besser, aber bis zu seiner vollständigen Genesung braucht er noch etwas Zeit.«

»Was soll das heißen?«, entfuhr es Alexander, der es jetzt bereute, immer noch die dunklen Gläser vor den Augen zu haben, denn ohne sie könnte er Emily Price weitaus besser beobachten. Die junge Amerikanerin übte eine gewisse Faszination auf ihn aus. Er stellte sich insgeheim die Frage, wie man einen solchen Eisblock wohl zum Schmelzen bringen konnte.

»Mr. Smith hatte vor einem Monat einen Herzinfarkt.«

Prices Worte trafen Alexander wie ein Degenstoß.

»Davon wusste ich nichts …«

»Sie haben auch lange nichts von sich hören lassen.«

»Es gab keine Veranlassung, einen Report nach New York zu schicken, jedenfalls nicht für mehr als die monatlichen Standards«, sagte Alexander und war dabei bemüht, es nicht wie eine Entschuldigung klingen zu lassen. »Was ist mit Donald passiert?«

»Herzinfarkt im Auto auf dem Weg zu einem Termin. Nichts Ungewöhnliches für einen Mann in seinem Alter, der wenig auf seine Gesundheit achtet.«

»Ganz schön loses Mundwerk«, dachte Alexander, zog seine Sonnenbrille vom Gesicht und fixierte Price.

»Wo befindet er sich jetzt?«

»Immer noch im Krankenhaus. Er soll nächste Woche entlassen werden. Könnten wir jetzt endlich zum Punkt kommen?«

»Welches Krankenhaus?«

Price stöhnte auf – ein erstes Anzeichen dafür, dass sie begann, die Kontrolle über das Gespräch zu verlieren.

»Hören Sie, Mister Alexander. Wir sitzen hier zusammen, um über eine sehr wichtige Sache zu reden. Sie werden in den nächsten Tagen und Wochen jede Menge Stress haben. Es wird wenig Zeit sein, um auf einer grünen Wiese herumzuliegen und sich philosophische Gedanken zu machen.«

»Kein Problem. Sagen Sie mir einfach, welches Krankenhaus.«

Emily Price klopfte mit ihrem Kugelschreiber auf die Tischplatte, während sie Alexander taxierte.

»Wenn ich Sie vielleicht um einen Gefallen bitten könnte«, schaltete sich Prinz in das Gespräch ein. Price wandte den Blick zur Seite.

»Beantworten Sie einfach die Frage meines Kollegen. Er kann sehr unleidlich werden, wenn man ihn in der Luft hängen lässt.«

»Also schön. Roosevelt Hospital.«

»Vielen Dank.« Prinz wirkte erleichtert. »Bitte fahren Sie fort.«

»Über die Situation im Ostkongo sind Sie bestens informiert«, setzte Price spürbar erleichtert an, »jahrelanger Bürgerkrieg, Brutalität und Gewalt überall. Sämtliche Militäroperationen sind gescheitert. Die Rebellen lassen sich nicht ausschalten. Seit einiger Zeit brodelt es wieder heftig.«

Alexander nickte. Trotz Embargos gelangten immer wieder kistenweise Kalaschnikows, Panzerfäuste und andere Waffen in die Region. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Pulverfass wieder explodierte. »Ich teile Ihre Einschätzung uneingeschränkt«, sagte Alexander, als Price eine Pause machte. »Das Problem ist, dass die wahren Anführer alle im Ausland sitzen und einflussreiche Regierungen ihre schützenden Hände über sie halten.«

»Genau, das ist der Punkt. Einer von ihnen, Ignace Renzaho, lebt in Deutschland, bewegt sich völlig frei und niemand kümmert sich um ihn.« Price klopfte wieder mit dem Stift auf den Tisch und fixierte die beiden Männer abwechselnd.

»Wir haben Hinweise darauf, dass in Deutschland nicht nur der Anführer selbst sitzt, sondern die Schaltzentrale und die gesamte Infrastruktur. Von dort aus werden die Geschäfte abgewickelt. Die Rebellen sind im Besitz einiger Minen und Rohstoffvorkommen, und sie verkaufen Diamanten. Das eingenommene Geld investieren sie direkt in Waffen, die dann wiederum im Kongo eingesetzt werden. Neuerdings kommt außerdem der Kobaltförderung große Aufmerksamkeit zu.«

»Kobalt?«, fragte Prinz.

»Ein Rohstoff, der für Akkus und Elektrobatterien benötigt wird. Dummerweise kommen sechzig Prozent davon aus dem Kongo«, sagte Alexander gelangweilt.

»Gibt es denn keine anderen Minen?«

»Doch, in Australien und in Russland. Aber das reicht bei Weitem nicht aus, um den globalen Bedarf zu decken.«

»Wenn das Netz in Deutschland doch bekannt ist, warum wird dann nicht gehandelt?«, hakte Prinz nach.

»Bislang ist es nur eine Vermutung, die zwar ziemlich gesichert erscheint – aber eben nur erscheint … Das Netz muss vor Ort aufgedeckt und zerschlagen werden.«

Daher weht also der Wind. In Alexanders Gehirn rotierte es gewaltig. Es war ein Leichtes, eins und eins zusammenzuzählen. Er stammte aus Deutschland und kannte sich bestens mit den kongolesischen Verhältnissen aus. Prinz kannte das Rohstoff- und Minengeschäft aus dem Effeff. Es war an einer Hand abzuzählen, wie der Auftrag lautete, den Price gleich verkünden würde.

»Sie werden sich also nach Deutschland begeben und die Rebellen vor Ort observieren.«

»Ich gehe einmal davon aus, dass schon alles vorbereitet ist: Tickets, Wohnung, Identität?«, sagte Alexander.

»Sie sind also einverstanden.« Offensichtlich hatte Price mit Gegenwehr gerechnet.

»Haben wir eine Wahl?«

»Natürlich nicht.«

»Also sind wir einverstanden.« Alexander lächelte und glaubte, den Ansatz einer Erwiderung in Prices Gesicht entdeckt zu haben.

»Wie sieht es mit einer persönlichen Einweisung aus? Vielleicht bei einem gemeinsamen Abendessen?«

»Das ist leider nicht möglich«, entgegnete Price mit dem Hauch eines Bedauerns in der Stimme, »so etwas sieht das Protokoll nicht vor.«

»Und außerhalb des Protokolls?«

»Sie lassen nicht locker. Trotzdem muss ich Sie enttäuschen. Terminprobleme hindern mich heute Abend daran. Und morgen sitzen Sie schon im Flieger.«

Wenig später saßen Prinz und Alexander in einer Cafébar, jeder einen Americano und einen Donut vor sich, und blickten auf den Central Park.

»Bist du von allen guten Geistern verlassen?«

Alexander blickte Prinz fragend an.

»Was hat dich geritten, Emily Price dermaßen anzugraben?! Da bringst du eher einen Eisberg zum Schmelzen als die Price ins Bett!«

Alexander zuckte mit den Schultern. »Eben. Und genau das ist es, was mich anstachelt. Sonst hätte die Sache ja keinen Reiz.«

»Du bist unverbesserlich.«

»Aussichtslose Sachen ziehen mich an. Sonst hätte man mich nicht für diesen Zweck geholt. Und dich übrigens auch nicht.«

Prinz lächelte. »Da hast du natürlich recht.«

Beide tranken einen Schluck Kaffee.

»Wollen wir uns gemeinsam durch die Akte wühlen?« Prinz’ Blick glitt kurz zu seiner Tasche, in der er das Dossier verstaut hatte, das ihnen Emily Price zum Abschied übergeben hatte.

»Dafür ist noch genug Zeit. Morgen sitzen wir den halben Tag im Flieger und langweilen uns zu Tode.«

»Auch wieder wahr. Was schlägst du vor?«

»Ich muss auf jeden Fall noch zu Donald. Wenn ich schon einmal in New York bin, muss ich ihn gesehen haben.«

Prinz nickte.

»Guten Abend, Signore Bülow.« Leonardo, der Besitzer des Restaurants ›Leonardo da Vinci‹, strahlte übers ganze Gesicht. Zuerst streckte er Max beide Hände entgegen, um dann eine demütige Verbeugung anzudeuten.

»Ach, komm, lass den Quatsch!«, entgegnete Max. Die beiden Männer umarmten einander überschwänglich.

»Du warst lange nicht hier. Ich dachte schon, mein Essen schmeckt dir nicht mehr«, frotzelte Leonardo.

»Wie kommst du nur auf solche Gedanken? Ich war wochenlang unterwegs, und jetzt wünsche ich mir nichts sehnlicher, als deine Köstlichkeiten zu genießen.«

»Neues Buch. Ich habe schon davon gehört.«

»Ach, hör auf. Der ganze Rummel wird mir langsam zu viel.«

»Na komm. Ist gut fürs Geschäft.« Leonardo rieb sich die Finger. »Setz dich. Dein Tisch ist natürlich frei.«

Max ließ sich an seinem angestammten Platz am Fenster nieder. Leonardo zündete die Kerze an, die auf dem Tisch stand.

»Was kannst du mir heute empfehlen?«

»Antipasti di mare und danach Pasta al nero di seppia.«

»Ganz schön viel Fisch«, dachte Max, aber da Freitag war und er auf Leonardos Kochkünste vertraute, willigte er ein.

Leonardo brachte eine Flasche Rotwein und schenkte Max ein halbes Glas davon ein. »Nach dem Essen setze ich mich ein wenig zu dir. Dann können wir plaudern wie in alten Zeiten.« Der Italiener verabschiedete sich in die Küche. Max hob das Glas und betrachtete den rubinrot schimmernden Wein im Kerzenlicht. Nachdem er am Glas geschnuppert und den Duft von Muskat und Pfeffer erkannt hatte, trank er einen Schluck. Der Rotwein schmeckte vorzüglich. Als er das Glas zurück auf den Tisch stellte und sein Blick in Richtung Eingangstür abglitt, musste er unwillkürlich an Benno Murmann denken. Eine junge, äußerst attraktive Blondine hatte das Restaurant betreten und verharrte an der Tür. Außer Max waren nur noch zwei ältere Pärchen im Restaurant, Stammgäste, ähnlich wie er. Die junge Frau hingegen hatte er noch nie zuvor gesehen. Umso überraschter war er, als sie an seinen Tisch trat.

»Max Bülow?«

»In der Tat!«, grantelte Max

»Svenja Hauck. Darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen?« Ohne auf eine Antwort zu warten, setzte sie sich auf den freien Stuhl. Max musterte sie tonlos.

»Ich wusste nicht, dass du noch jemanden erwartest.« Leonardo stand mit dem Vorspeisenteller in der Hand am Tisch und wirkte etwas hilflos.

»Das wusste ich bislang auch nicht«, antwortete Max, ohne sein Gegenüber aus den Augen zu lassen. »Wollen Sie auch etwas essen?«

»Nein, danke. Aber ein Glas Wasser wäre schön.«

»Sehr wohl.« Leonardo zog von dannen.

»Sie machen mich neugierig. Kommen hier rein, setzen sich unaufgefordert an meinen Tisch und begnügen sich dann mit einem Glas Wasser.«

»Ich bin auch nicht zum Vergnügen hier.«

Max wandte den Blick zu seinem Teller. Die Meeresfrüchte sahen vorzüglich aus und versprachen, ein wahrer Gaumenschmaus zu werden. »Warum dann?«

»Weil ich Angst um meinen Opa habe.«

»Und was habe ich damit zu tun?«, fragte Max unbeeindruckt.

»Mein Opa ist Wolfgang Hauck, falls ihnen das etwas sagt.«

»Etwa der Strafverteidiger?«, fragte Max überrascht. Wolfgang Hauck war einer der renommiertesten Frankfurter Strafverteidiger. Er hatte Gott und die Welt verteidigt, vom Promi bis zum Puffbesitzer – alles spektakuläre Fälle. Als Max noch für die Lokalzeitung gearbeitet hatte, war ihm der Anwalt ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber das war eine halbe Ewigkeit her.

»Ja, genau«, setzte Svenja nach.

»Und?« Max wartete auf weitere Erklärungen.

»Gestern hat er mir den Schlüssel zu einem Bankfach in die Hand gedrückt. Dann hat er gesagt, dass ich mit dem Schlüssel zu Ihnen gehen soll, falls ihm etwas zustoßen sollte.«

Max legte die Gabel zu Seite.

»Und?«

»Was ›und‹?« Sie sah ihn verständnislos an.

»Ist ihm etwas zugestoßen?«

»Nein, vor wenigen Stunden war er noch quicklebendig.«

Max nahm die Gabel erleichtert wieder in die Hand, pikste eine in Knoblauch eingelegte Garnele auf und schob sie sich genüsslich in den Mund.

»Was wollen Sie dann von mir?«

»Soll ich etwa warten, bis er tot ist?« Auf Svenja Haucks Stirn zeichneten sich kleine Äderchen ab. Bülow überlegte einen Moment, was er sagen sollte.

»Ich verstehe Ihre Sorgen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Wenn sich Ihr Opa bedroht fühlt, sollte er zur Polizei gehen.«

»Das will er nicht. Und mich haben sie auch schon weggeschickt. Sie sind mein letzter Rettungsanker.«

»Und was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Ich bin Journalist und kein Bodyguard.«

»Das weiß ich. Ich dachte halt, dass Sie Bescheid wüssten. Opa hat mich doch sicherlich nicht umsonst an Sie verwiesen.«

»Das ist in der Tat ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ich bin ihm bei der einen oder anderen Gelegenheit über den Weg gelaufen. Allerdings haben wir dabei allenfalls Belanglosigkeiten ausgetauscht. Ich kann mir beim besten Willen keinen Reim auf die Sache machen.«

»Und was soll ich jetzt tun?!«, stieß Svenja ratlos und ein wenig verzweifelt aus.

»Sprechen Sie noch einmal mit ihm. Und wenn das alles so gefährlich ist, dann wenden Sie sich an eine private Bewachungsfirma.«

»Ist das Ihr letztes Wort?« Svenja Hauck machte ein enttäuschtes Gesicht.

»Was haben Sie erwartet? Dass ich mit Ihnen mitkomme und Händchen halte?«

Sie wandte den Blick zur Seite und dachte nach. Dann blickte sie Max wieder in die Augen. »Versprechen Sie, dass Sie noch einmal über alles nachdenken? Bitte!«

»Also gut. Lassen Sie mir Ihre Nummer da.«

Als Alexander sein Hotelzimmer betrat, war es bereits Abend. Er entledigte sich seines Mantels, ließ sich erschöpft aufs Bett fallen und zappte durch die amerikanischen Fernsehprogramme, ohne an einer Sendung Gefallen zu finden. Nach einiger Zeit fiel sein Blick auf die Minibar, die unterhalb des Fernsehers an einem Tisch installiert war. Er stellte den Ton ab, rappelte sich auf und war im Begriff, eines der Gläser umzudrehen, die auf dem Tisch standen, als er es sich doch anders überlegte. Die Vorstellung, einen Abend in New York alleine auf einem Hotelzimmer zu verbringen, erschien ihm ziemlich trostlos. Vielleicht sollte er Prinz anzurufen, um mit ihm durch die Bars zu tingeln. Andererseits würde er die nächsten Wochen noch genug Zeit mit ihm verbringen, und Prinz hatte mit Sicherheit Besseres zu tun, als den letzten Abend mit seinem Kollegen um die Häuser zu ziehen. Soweit sich Alexander erinnerte, bewohnte Prinz mit einer Frau und zwei Kindern eine große Penthousewohnung in der Nähe des Central Parks. Alexander kannte sich in der New Yorker Szene nicht aus. Wo waren die angesagten Lokale und Clubs? Natürlich könnte er aufs Geratewohl losziehen, aber dafür war er nicht der Typ. Das Einzige, was ihm blieb, war die Hotelbar. Ein Drink war das Mindeste, was er sich jetzt noch gönnen sollte. Alexander duschte sich kurz ab, zog ein schwarzes Hemd und eine Jeans an, sprühte ein wenig Eau de Toilette an den Halsansatz und fuhr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Die Bar war allenfalls zur Hälfte gefüllt, das Ambiente düster und rustikal, was Alexander kaum störte. Er hasste die durchgestylten neumodischen Bars mit Laserlicht und anderem Schnickschnack. In der hinteren Ecke stand ein Flügel, und dem Schild am Eingang nach zu urteilen, würde in einer guten halben Stunde ein Musiker auftreten. Alexander setzte sich an den Tresen und orderte einen Whiskey. Der Barkeeper, ein junger Schlacks mit Anzug und Krawatte, nahm die Bestellung mit regungslosem Gesichtsausdruck entgegen, griff ein Glas aus dem Regal, füllte es mit Whiskey und platzierte es vor ihm. Alexander trank einen Schluck und ließ den Tag Revue passieren. Zwei Begegnungen gaben ihm Rätsel auf. Zum einen wunderte er sich darüber, dass Donald Smith so wichtige Aufgaben wie den bevorstehenden Deutschlandeinsatz von der recht jungen Emily Price koordinieren ließ. Normalerweise musste man einige Jahre auf dem Buckel haben, um in solch eine führende Position zu kommen. Alexander schätzte Price auf Anfang dreißig. Sie musste entweder über absolut herausragende Fähigkeiten verfügen oder über jede Menge Vitamin B. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus beidem. Vitamin B alleine reichte in seinem Metier niemals aus. In diesem Punkt unterschied sich sein Beruf erheblich vom politischen System, in dem es selbst schlechte Schauspieler, notorische Faulenzer und Trinker ins Präsidentenamt schafften, wenn sie einflussreichen Familien entsprangen oder über das nötige Kleingeld verfügten. Price war zweifellos intelligent, ehrgeizig und zielstrebig. Wenn er Smith richtig verstanden hatte, hatte sie alle Stationen der Ausbildung mit Bestnoten absolviert. Ihr exzellentes Aussehen tat ein Übriges. Alexander trank einen größeren Schluck und bereute es, nur so kurz in New York zu sein. Er hätte größte Lust, Price näher kennen zu lernen.

Der Besuch bei Donald Smith hatte ihn mit großer Sorge erfüllt. Smith war – seit er ihn kannte – der Inbegriff an Vitalität gewesen. Er liebte den Sport, und zwar nicht in der Weise, dass er zu jedem Baseballspiel rannte – nein, er liebte die aktive sportliche Betätigung. Alexander konnte sich noch gut an Tage erinnern, die er mit Smith gemeinsam auf dem Sportplatz zugebracht und an denen er jedes Rennen gegen seinen weitaus älteren Vorgesetzten verloren hatte. Unvergessen war auch der gemeinsame Skiurlaub in Aspen, wo ihn Smith in Grund und Boden gefahren hatte. Der Donald Smith, den er an jenem Nachmittag getroffen hatte, wirkte wie eine schlechte Kopie seines väterlichen Förderers: das Gesicht blass und eingefallen, der Gang gebückt und schleppend. Nur das Funkeln in seinen Augen hatte sich nicht verändert. Alexanders Stimmung war seit dem Besuch im Krankenhaus gedrückt. Er hoffte inständig, dass Smith sich wieder berappeln und zu alter Stärke zurückfinden würde. Sie hatten natürlich auch über die Aufgabe in Deutschland gesprochen. Smith hatte ihm den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg gegeben und ihn darum gebeten, regelmäßig auf dem Laufenden gehalten zu werden. Doch dann hatte Smith einen Satz gesagt, den Alexander in dieser Form noch nie von ihm gehört hatte: »Pass auf dich auf!«

Alexander führte das Glas zum Mund und wunderte sich, dass es schon leer war. Er orderte ein zweites. Die Bar hatte sich deutlich gefüllt. Ein älterer Mann näherte sich dem Flügel. Sein Gang war schleppend und doch würdevoll. Er trug einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und ein rotes Einstecktuch. Nachdem er sich auf den Hocker gesetzt hatte, öffnete er die glänzend schwarze Klaviaturklappe und hob seine Hände auf Schulterhöhe, um so etwas wie eine Aufwärmgymnastik für die Finger zu vollführen. Als sich seine Hände auf die Tasten senkten und die ersten Töne erklangen, verstummte das Gemurmel und die Musik erfüllte den Raum. Alexander erkannte den Song nach wenigen Tönen. Irgendwo hatte er die von seinem Vater geerbte Vinylplatte stehen. In Gedanken sang er mit:

»Up in the mornin’

Out on the job

Work like the devil for my pay

But that lucky old sun got nothin’ to do

But roll around heaven all day.«

Es folgten Songs, die Sinatra und Sammy Davis Jr. groß gemacht hatten. Obwohl es nicht die Art Musik war, die Alexander für gewöhnlich hörte, kannte er jeden Song, und sein Fuß wippte im Takt. Erinnerungen an seine Kindheit tauchten auf. Plötzlich legte sich eine Hand auf seine Schulter, und er spürte den Luftzug eines Atems an seinem Ohr.

»Hier treiben Sie sich also abends herum.« Emily Price drängte sich an ihm vorbei. »Ist der Platz neben Ihnen noch frei?«

»Ja«, Alexander war sprachlos, »ich dachte, Sie hätten wichtige Termine?«

Price lächelte. Ihre Gesichtszüge waren offener als am Vormittag, und ihrem Haar war die Strenge des Zopfes genommen.

»Was trinken Sie da?«

»Whiskey.«

»Bestellen Sie mir auch einen.«

Alexander gab dem Barkeeper ein Zeichen.

»Wir setzen große Hoffnungen in die Aktion in Deutschland.« Emily Price setzte sich auf den freien Platz. Ihre Schultern berührten sich für den Bruchteil einer Sekunde. »Und natürlich in dich.«

Thomas Alexander wunderte sich. Saß da wirklich Emily Price, oder gab es eine Zwillingsschwester? Noch am Morgen waren seine Gedanken um die Frage gekreist, mit welchen Mitteln man die offensichtlich auf Kühle und Abstand getrimmte Frau knacken konnte – und nun saß sie neben ihm und flirtete ungeniert drauf los. Alexander war verwirrt, noch dazu fiel ihm die Warnung ein, die Donald Smith ihm mit auf den Weg gegeben hatte: »Pass auf dich auf!« Smith hatte diesen Satz nicht im Zusammenhang mit Price gesagt, aber sie hatten unmittelbar zuvor über sie gesprochen.

»Was halten Sie eigentlich von Donald Smith?«, hörte er sich fragen.

»Du willst jetzt nicht im Ernst über Mister Smith diskutieren …«

Ihr Gesicht näherte sich dem seinen um weitere Millimeter.

»Was schlägst du stattdessen vor?«

»Ich wollte schon immer einmal einem Agenten begegnen«, flötete Price. »Ich liebe James-Bond-Filme!«

»Und du wärst gerne ein Bond-Girl?«

»Das kommt darauf an, wer den Bond spielt.«

»Moore oder Connery?«

»Eher Brosnan.« Price nippte am Whiskeyglas, bevor sie hinzufügte: »Oder Thomas Alexander.«

David Moser fühlte sich hundsmiserabel. Seit Tagen hatte er viel zu wenig Schlaf bekommen und bis zum Umfallen gearbeitet. Sein Konsum an Kaffee und diversen Energydrinks war ins Unermessliche gestiegen. Er wusste, dass er auf Kosten seiner Gesundheit lebte, aber das war ihm im Moment egal. Sein junger Körper würde das wegstecken. Moser war groß gewachsen und durchtrainiert wie ein Leistungssportler. Mit seinen fünfundzwanzig Jahren stand er voll im Saft. Anders hingegen sah es mit dem Druck aus, der zunehmend auf ihm lastete und der seine Seele zu zerstören drohte. Wieder einmal hatte er stundenlang mit Freunden zusammengesessen, um sich auf das große Ereignis vorzubereiten, das in Kürze bevorstand. Noch vor wenigen Wochen hätte er sich niemals träumen lassen, welches Arbeitspensum bis dahin noch zu bewältigen sein würde. Seitdem trafen sie sich beinahe jeden Nachmittag und steckten die Köpfe zusammen. Sie hatten im Souterrain eines Einfamilienhauses einen eigenen Besprechungsraum eingerichtet, in dem sie bis in die späte Nacht hinein tagten. Wenn er nach den Treffen nach Hause kam, fühlte er sich müde und ausgelaugt. Die Zeit, die er mit seiner Freundin verbringen konnte, war mehr als begrenzt, zumal er morgens zeitig zur Uni eilte.

David Moser stammte aus Ruanda, doch er kannte das Land und seine Eltern nur von Bildern. Er war als kleiner Junge nach Deutschland gekommen. Das ungewollt kinderlose Ehepaar Moser hatte ihn adoptiert. Früh schon hatte er sie gefragt, warum seine Haut eine so andere Farbe hatte. Da hatten sie ihm schonend und liebevoll erklärt, wie und warum er nach Deutschland gekommen war. Sie hatten ihm auch Bilder von dem Dorf gezeigt, in dem er geboren worden war. Und von seiner Familie. Er hatte sich die Bilder stundenlang angesehen und tausend Fragen gestellt. Seitdem trug er das Gefühl von Heimatlosigkeit in seiner Seele. Manchmal fühlte er sich gegenüber seinen Adoptiveltern schuldig. Sie hatten alles für ihn getan und ihn wie ein eigenes Kind behandelt. Es gab Zeiten, da hatte er seine Hautfarbe verflucht. Wäre sie nicht gewesen, hätte er nicht dauernd diese bohrenden Fragen gestellt. Vielleicht hätte er ein Leben lang geglaubt, das leibliche Kind seiner Adoptiveltern zu sein. Dann wäre manches einfacher gewesen. So wusste er nun aber die Wahrheit und fühlte eine tiefe Verbundenheit zu seinem Heimatland – und eine große Sehnsucht, sich auf den Weg zu seiner richtigen Familie zu machen. Dass er an der Uni dieses schöne Mädchen kennengelernt hatte, war ihm zunächst wie eine göttliche Fügung erschienen. Svenjas Haut war hell wie die Sonne, ihre Haare blond wie ein Weizenfeld, und sie hatte ein ebenso trauriges Schicksal hinter sich wie er selbst. Ihre Eltern waren vor ein paar Jahren bei einer schrecklichen Katastrophe ums Leben gekommen. Seitdem kümmerte sich ihr Opa um sie. Wolfgang Hauck, einer der prominentesten Strafverteidiger des Landes. Svenja und er schmiedeten Pläne, wie sie gemeinsam in seine Fußstapfen treten konnten. Das Leben könnte so einfach sein, wäre da nicht die verlorene Heimat. David schlenderte die Straße entlang, sog die Nachtluft auf und fragte sich, welchen Duft sie wohl in Ruanda hat …

Das Wasser prasselte auf Alexander herab und sorgte dafür, dass er wieder zu Kräften kam. Er stellte die Dusche ab und griff nach einem Handtuch. Nachdem er sich abgetrocknet hatte, hielt er sein Gesicht dicht an den Spiegel. Obwohl er sich der Vierzig näherte, strahlte er noch eine gewisse Jugendlichkeit aus. Die Gene hatten es gut mit ihm gemeint und halfen die zahllosen Sünden, die er in seinem Leben begangen hatte, leicht wegstecken. Seine Haut war glatt und das Haar voll. Lediglich um die Augen herum hatten sich kleinere Fältchen gebildet. Er wickelte sich das Handtuch um die Hüfte und ging zurück ins Hotelzimmer. Emily Price hatte den Fernseher eingeschaltet. Es lief ein Nachrichtenkanal.

»Ich dachte, du schläfst.«

»Mir reicht manchmal ein kurzer Schlaf, um wieder fit zu werden, so wie dir offensichtlich eine Dusche.« Sie lächelte und ließ ihren Blick über seinen Körper wandern. »Ich hätte große Lust auf eine zweite Runde. Aber leider steht mir morgen ein anstrengender Tag bevor.«