Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lasp-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Tom Bohlan

- Sprache: Deutsch

In einem Frankfurter Luxushotel wird die

Leiche einer jungen Mexikanerin gefunden.

Schnell gerät der Internet-Aktivist Linus Möller

unter Mordverdacht, der in der Schattenwelt

zwischen Wirtschaftskriminalität und Drogenhandel recherchiert. Doch was hat das alles mit der Finanzierung einer neuen Multifunktionshalle im Frankfurter Stadtwald zu tun? Und warum gibt es Parallelen zu einer Mordserie im mexikanischen Drogenmilieu? Es beginnt eine mörderische Hetzjagd, die das Ermittlungsteam Bohlan/Will an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LASP

Der Autor

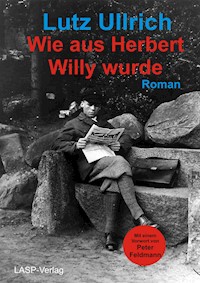

Lutz Ullrich, Jahrgang 1969, studierte Politik und Rechtswissenschaften, schrieb für verschiedene Zeitschriften, betätigte sich in der Politik und arbeitet heute als Rechtsanwalt. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Frankfurt. Mehr Informationen gibt es unter www.lutzullrich.de.

In der Tom-Bohlan-Reihe sind bisher folgende Bücher erschienen:

Der Kandidat (2009)

Tod in der Sauna (2010)

Tödliche Verstrickung (2011)

Stadt ohne Seele (2012)

Mord am Niddaufer (2013)

Das Erbe des Apfelweinkönigs (2014)

Kristallstöffche (2015)

Außerdem der Kurzkrimi:

Bohlan und das geheimnisvolle Manuskript

Alle Bücher sind auch als E-Book erhältlich

Stadt ohne Seele

Ein Kriminalroman von Lutz Ullrich

Wenn Juárez eine Stadt Gottes ist, dann nur, weil selbst der Teufel Angst hat herzukommen.

(Mexikanisches Sprichwort)

© 2016 Lutz Ullrich

Umschlag, Foto: Lutz Ullrich

Lektorat: Stefanie Reimann

LASP-Verlag, Schwalbach am Taunus – Frankfurt am Main

Satz: Udo Lange

ISBN 978-3-946247-11-1

www.lasp-verlag.de

www.lutzullrich.de

Neubearbeitete Ausgabe.

Die Originalausgabe ist 2012 im Röschen-Verlag erschienen.

Printed in Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Seit Tagen lag eine Schwüle in der Luft, die das Leben, das in Juárez sowieso schon kein Zuckerschlecken war, schier unerträglich machte. Josefina und Maria gingen zügig über den von der Sonne aufgeheizten schwarzen Asphalt. Die jungen Mädchen waren etwa gleich alt und ähnelten sich wie Zwillinge. Ihre langen, kastanienbraunen Haare waren zu hohen Zöpfen zusammengebunden, die bei jedem Schritt hin und her wippten. Beide trugen bauchfreie T-Shirts und abgerissene blaue Jeans. Josefinas Bauch war flach, beinahe ein wenig muskulös, was vermutlich von den Aerobic-Übungen herrührte, die sie jeden Tag in ihrem Zimmer absolvierte. Sie hasste den Ort, an dem sie geboren war. „Eine Stadt, die keine Seele hat.“ Die Worte ihrer Freundin Maria klangen in ihrem Gedächtnis. Wie recht sie doch hatte. Eingekeilt zwischen Wüste, Gebirge und einem Grenzzaun, ließ sich allenfalls ein trostloses Dasein fristen. Der Grenzzaun, von den Amerikanern abfällig „Tortilla-Vorhang“ genannt, trennte Arm von Reich. Für Drogen und ihre Schmuggler war er löchrig wie ein Schweizer Käse. Normale Menschen indes konnten ihn nur schwer überwinden. Schweigend gingen die beiden Mädchen nebeneinander her. Sie arbeiteten in einer Maquiladora und produzierten Autoteile für eine europäische Firma. Den Lohn von fünfzig Dollar die Woche versuchte Josefina nach Möglichkeit für ein besseres Leben zu sparen. Ihr Blick war nach vorne gerichtet. Geh schnell, verliere keine Zeit, sagte sie sich immer wieder. In den letzten Monaten waren einige junge Mädchen spurlos verschwunden, um Wochen später als Leichen irgendwo im Sand der Umgebung wieder aufzutauchen. Die Morde an den Frauen waren das Thema in der Stadt. Am liebsten war es ihren Eltern, wenn sie den Job in der Fabrik kündigen würde. Andererseits brauchte die Familie das Geld, das sie verdiente. Jeden Morgen musste sie ihrer Mutter versprechen, vorsichtig zu sein und nach Möglichkeit nicht alleine durch die Straßen zu laufen. Doch was sollte das ändern? In der letzten Woche war eine ganze Gruppe junger Frauen auf dem Weg zur Fabrik entführt worden. Josefina glaubte weder an die Versprechen der Polizei noch an die Verheißungen der Justiz. Als Frauenmörder hatte man sehr gute Chancen, ungestraft davonzukommen. Das Einzige, was die Polizei auf die Beine gestellt hatte, war, unzählige Theorien darüber in Umlauf zu setzen, wer für die Morde verantwortlich sein könnte. Mal waren es Organhändler, dann Satanisten oder Video-Produzenten, die Sexmorde filmten, um die Videos im Ausland zu verkaufen. Josefina glaubte nicht an die Theorien der Polizei. Wahrscheinlicher war für sie, dass Banden von Drogendealern dahintersteckten, die als Aufnahmeritus den Mord an einer Frau verlangten. Auch das Gerücht, es seien die Söhne einflussreicher Familien, die aus Lust mordeten, erschien ihr nicht sehr abwegig. Josefina erschauderte bei dem Gedanken, ihr Leben als Lustobjekt eines dieser Schweine zu beenden. Sie wollte schnell nach Hause, etwas essen und dann in der Sicherheit ihres Zimmers vor dem Fernseher sitzend von einer besseren Welt träumen. Vor dem Einschlafen würde sie wie jeden Abend voller Sehnsucht den Wimpel der Dallas Cowboys aus der National Football League betrachten, den ihr Vater ihr einmal besorgt hatte. Irgendwann würde sie ein Spiel live sehen, dachte sie, dann, wenn ihr Traum wahr geworden war und sie in den USA leben würde.

Ein Schlag auf den Kopf schien der Anfang vom Ende ihres Traums zu sein. Man band ihre Hände und Füße mit Schnürsenkeln zusammen und schleifte sie über den Boden. Als sie aus ihrer Bewusstlosigkeit erwachte, lag sie auf einem Tisch. Sie roch den üblen Schweiß, den die Geilheit der Männer ausstrahlte, die sie vergewaltigten. Ihr wurde speiübel. Sie musste sich mehrfach übergeben, während sich die Männer an ihr befriedigten. Manchmal glaubte sie, zwischen dem Schweißgeruch Duftreste eines teuren Parfüms wahrzunehmen.

Als José Fernandez, ein Fabrikarbeiter, am nächsten Morgen auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte ein brachliegendes Baumwollfeld durchquerte, stieg ihm plötzlich ein eigenartiger Geruch entgegen, der in einem Bewässerungskanal seinen Ausgang zu nehmen schien. Dies an sich war nichts Außergewöhnliches. Der herumliegende Müll und die stinkende Kloake verströmten jeden Tag einen ziemlich übelriechenden Gestank. Doch heute lag noch etwas mehr in der Luft. Zunächst konnte er nichts Ungewöhnliches entdecken. Doch dann, bei genauerem Hinsehen, sah er einen Klumpen, der aus dem Wasser herauszuragen schien. Mit einem mulmigen Gefühl schlich er näher. Als er nur wenige Meter entfernt war, erkannte er die Konturen eines menschlichen Körpers. José stieß einen Schrei aus, bevor er auf dem Absatz kehrtmachte und wegrannte. Als die Polizei einige Stunden später eintraf, fand sie insgesamt acht weibliche Leichen. Die Täter hatten die Haare abgeschnitten und die Arme mit Schnürsenkeln auf dem Rücken zusammengebunden. Der Fund übel zugerichteter Frauenleichen war nichts Besonderes. Meist kam die Polizei, barg die Leichen und versuchte, deren Identität zu ermitteln. Für jeden Vorfall wurde eine Akte angelegt und eine Nummer vergeben. Die Polizei versuchte den Eindruck zu vermitteln, dass sie mit Hochdruck auf Tätersuche war, in Wahrheit dümpelten die Akten in der Registratur und warteten darauf, irgendwann abgelegt zu werden. Das Außergewöhnliche an diesem Leichenfund aber war, dass eines der Mädchen wie durch ein Wunder überlebt hatte.

Donnerstag

Hauptkommissar Tom Bohlan warf eine große schwarzblaue Sporttasche in den Kofferraum und blickte ein letztes Mal auf sein Hausboot, das etwas verloren im Wasser schunkelte.

„Steig ein. Dein Boot wird schon nicht wegschwimmen“, sagte Peter Wengen und klopfte Bohlan beinahe tröstend auf die Schultern. Natürlich würde es das nicht. Schließlich lag es schon seit Jahrzehnten an der gleichen Stelle im Wasser der Nidda, die wenige Meter später in den Main mündete. In den Neunzehnhundertsechziger Jahren war das Boot während des damaligen Schlossfestes mit einem alten Kapitän an Bord in Höchst aufgetaucht. Seitdem lag es an der gleichen Stelle und war ungeachtet des Fehlens einer Anlegegenehmigung zu einer Institution geworden. Bohlans Vater hatte sich mit dem alten Kapitän zur See angefreundet und es ihm wenige Monate vor dessen Tod abgekauft. Tom Bohlan wiederum hatte es von seinem Vater geerbt. Anfangs hatte er es verkaufen wollen, doch dann war es zu jenem denkwürdigen Ereignis gekommen, das Bohlans Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt hatte. Sein damaliger Assistent war bei einem Schusswechsel mit einer kriminellen Bande ums Leben gekommen und Bohlan war in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. Er hatte den Dienst quittiert, seine Wohnung gekündigt und war Hals über Kopf auf dem heruntergekommenen Schiff eingezogen. Nach und nach war der alte Kahn sein Lebensinhalt geworden. In mühevoller Kleinarbeit hatte er ihn restauriert und auf Vordermann gebracht. Das Ergebnis erfüllte ihn noch heute mit Stolz. Bohlan stieg in den Wagen ein und Wengen startete den Motor.

„Dann wollen wir mal. Ich freue mich richtig auf das Wochenende. Wird bestimmt eine große Gaudi.“ In der Tat stand den beiden ein kleines Abenteuer bevor, für das Bohlans Freundin Barbara Weber verantwortlich war. An einem Sonntag vor Weihnachten hatte sie Bohlan einen Artikel aus der Sonntagsausgabe der Frankfurter Zeitung unter die Nase gehalten.

„Tom, schau mal, wär das nichts für dich?“

Bohlan hatte seinen Kaffee geschlürft und verschlafen nach der Zeitung gegriffen. „Bauen Sie Ihren Ski selbst“, hatte dort in großen Lettern gestanden. Skeptisch hatte er den Artikel über ein Skibauseminar gelesen, das eine kleine Eventfirma irgendwo im bayerischen Nirgendwo veranstaltete. Das Konzept war genauso abgedreht wie genial. Jeder Teilnehmer des Seminars baute an einem Wochenende einen Ski nach Wunsch aus Holz und Carbon. Der Veranstalter schwärmte von den hervorragenden Fahreigenschaften der selbstgebauten Skier und von den unendlichen Möglichkeiten, das Design selbst zu entwerfen. Je mehr Bohlan sich mit dem Gedanken beschäftigte, umso faszinierter war er. Tatsächlich hatte er noch am Nachmittag Peter Wengen angerufen und ihm von dem Seminar erzählt. Auch sein alter Freund, den er vor zwei Jahren anlässlich der Ermittlungen um den Tod des Startrainers Klaus Momsen nach Jahren wieder getroffen hatte, war von der Idee, einen selbstgebauten Ski zu fahren, sofort begeistert. Noch am gleichen Abend hatten sich die beiden angemeldet.

„Ich bin auch gespannt, was uns dort im Allgäu erwartet“, antwortete Bohlan und kramte die Ausdrucke über das Wochenende aus seiner Tasche. Wengens BMW passierte mittlerweile das Frankfurter Kreuz.

Als Linus Möller die Empfangshalle des Marriott-Hotels betrat, versuchte er seine Anspannung im Zaum zu halten. Der großgewachsene, beinahe hagere Mann war schon seit dem Morgen von einer inneren Unruhe befallen. Er war Mitte vierzig, hatte schwarze, leicht gelockte, dichte Haare, die fast bis zu seinen Schultern hingen. Für gewöhnlich trug er Jeans, schwarzes Hemd und darüber einen dunklen Mantel. Wenn alles gut ging, würde er an diesem Abend ein weiteres wichtiges Puzzleteil erhalten, das sein neuestes Projekt einen großen Schritt weiterbringen würde. Seine ehemaligen Mitstreiter der weltweit führenden Enthüllungsplattform würden große Augen machen. Möller sah bereits sein Konterfei von den Titelseiten der deutschen Nachrichtenmagazine hinablächeln. Eine Vorstellung, die seine Brust erheblich anschwellen ließ. Aber noch war es nicht so weit. Noch galt es, weitere Informationen zu sammeln und vor allem das technische Know-how zu vollenden. Er blieb auf halbem Weg zwischen Eingangstür und Rezeption stehen und blickte sich in der erstaunlich leeren Halle um. An der Rezeption standen zwei Japaner und diskutierten mit den Angestellten. Möller klemmte seine Tasche unter den Arm und schlenderte zu einer Sitzgruppe in einem abgelegenen Bereich. Der Mann am Empfang musterte ihn kurz mit einem prüfenden Blick und wandte sich wieder den Japanern zu. Offenbar gab es Verständigungsprobleme. Möller blickte auf seine Armbanduhr. Halb neun. Seine Informantin schien es mit der Pünktlichkeit nicht allzu genau zu nehmen. Hoffentlich hatte sie es sich nicht anders überlegt. Sicher, er hatte zusammen mit seiner Kollegin schon einiges an Informationen zusammengetragen, aber noch fehlte der ganz große Knaller, das entscheidende Beweisstück. Wenn die Informantin jetzt einen Rückzug machen würde, wäre das ein herber Rückschlag. Eine Situation, beinahe so, wie wenn ein Marathonläufer auf der Zielgeraden stolpert. Er rief sich noch einmal die nahezu unglaubliche Geschichte ins Gedächtnis, die sie ihm am Telefon mitgeteilt hatte. Angeblich arbeitete sie seit Jahren bei einer Projektentwicklungsgesellschaft, die für deutsche Kommunen Großprojekte finanziert. Sie sei in Besitz von Unterlagen, die bewiesen, dass es in Wahrheit darum ging, Schwarzgeld aus kriminellen Geschäften in die legale Wirtschaft zu schleusen. Genau an diesem Thema arbeitete Möller seit Monaten. Der Clou an der ganzen Sache: Die Informantin wollte ihm die Dokumente kostenlos zur Verfügung stellen. Möller kaute nervös auf einem Kaugummi und blickte erneut auf seine Uhr. Viertel vor zehn. Wie lange sollte er warten? Er hatte keinerlei Möglichkeit, seine Informantin zu erreichen. Er wusste weder ihren Namen noch ihre Adresse oder Handynummer. Sie hatte es bislang vorgezogen, anonym zu bleiben, was in Anbetracht der Brisanz der Dokumente absolut verständlich war. Er griff nach seiner Tasche. Sie war aus LKW-Plane gefertigt und enthielt alle lebensnotwendigen Dinge: eine Zahnbürste und Möllers Heiligtum, das er überallhin mitnahm, einen Laptop. Er wollte ihn gerade herausziehen, als er eine Bewegung neben sich wahrnahm. Erschrocken blickte er auf.

„Linus Möller?“

Vor ihm stand eine zierliche, drahtige Frau. Dunkler Teint, braune Augen, lange kastanienfarbene Haare. In ihren ausgewaschenen Jeans und dem schwarzen Rolli wirkte sie ziemlich unscheinbar. Möller scannte ihre Erscheinung und überlegte, ob er ihr schon einmal irgendwo begegnet war. Ergebnis: negativ. Ihr Alter schätzte er auf dreißig. „Und mit wem habe ich die Ehre?“

„Nennen Sie mich einfach Emi. Der Rest tut nichts zur Sache.“ Sie sprach deutsch mit einem leichten Akzent. Möller überlegte, welche ihre Muttersprache sein könnte. Er tippte auf Spanisch.

„Okay, Emi. Ich freu mich, dass Sie da sind. Ich hatte schon die Befürchtung, es könnte etwas dazwischengekommen sein.“

Emi lächelte. „Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich muss mich bei allem, was ich tue, absichern. Ich habe Sie schon einige Zeit beobachtet und wollte sichergehen, dass Sie wirklich alleine gekommen sind.“

„Sie können mir vertrauen. Für mich ist die Sache genauso gefährlich.“

Emi verzog das Gesicht. „Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie haben nicht die leiseste Ahnung, was dies alles für mich bedeutet. Viel mehr als für irgendjemanden sonst. Ich setze alles aufs Spiel. Meine Familie, meinen Job, mein Leben.“

Möller wusste nicht, was er antworten sollte. Auch sein Leben war nicht ganz ungefährlich. Er hatte nicht den leisesten Schimmer, was über ihn hereinbrechen würde, wenn die ganze Story online sein würde. Für einen Moment fragte er sich, ob er das alles zu sehr auf die leichte Schulter nahm. Emi blickte sich um, dann sagte sie ziemlich leise: „Lassen Sie uns in die Hotelbar gehen. Da können wir ungestörter reden.“

Der Schneefall setzte ein, als Wengen das Auto auf die Landstraße Richtung Landsberg lenkte, und verwandelte das Allgäu innerhalb kürzester Zeit in eine wie verzaubert wirkende Winterlandschaft. Sie fuhren die Landstraße weiter, vorbei an Garmisch-Partenkirchen, und durchquerten Ramsau. Wengen fuhr wie der Teufel. Er ließ sich weder durch die gefährlichen Kurven noch von der schneebedeckten Landstraße beeindrucken. Wenn Bohlan nicht rechtzeitig, „Achtung, da vorne!“ geschrien hätte, wären sie mit Sicherheit an der Abbiegung nach Gschwendt vorbeigefahren. Wengen riss das Lenkrad herum und der BMW schlitterte um die Kurve auf einen kleinen Weiler vor Bad Bayersoien, den das Navigationssystem als Ziel auswies. Im dichten Schneetreiben erreichten sie einen alten Hof, an dem auf einem kleinen Holzbrett der Hinweis „Skiwerkstatt“ angebracht war.

„Hier muss es sein“, sagte Wengen, hielt den Wagen an und stieg aus. Bohlan fluchte, weil Wengen die Tür offen gelassen hatte und kalte Winterluft das Innere des Wagens flutete. Wengen stand unschlüssig vor der Werkstatt, die im völligen Dunkeln lag und klopfte schließlich an die schwere Holztür des benachbarten Wohnhauses. Es vergingen einige Minuten, bis das Licht im Flur eingeschaltet wurde und sich die Tür mit einem lauten Knarren öffnete. Eine alte Dame mit weißen Haaren und Hausfrauenkittel stand im Türrahmen und blickte Wengen mürrisch an.

„Guten Abend. Wir suchen die Ferienwohnung der Skiwerkstatt.“

„Grias erna Gott, da saans scho richtig. Oan Moment“, knurrte die Alte und verschwand wieder im Haus. Wengen schaute schulterzuckend zu Bohlan, der seinerseits ausstieg und sich eine Daunenjacke überstreifte. Die alte Dame kehrte mit einem Schlüsselbund bewaffnet zurück und öffnete die Tür der Skiwerkstatt. Über einen mit Holz und Werkzeug vollgestellten Flur gelangten sie zu einer Treppe, die ins Obergeschoss führte.

„I hob scho a’moi o‘gschürt“, sagte sie, während sie die knarrende Holztreppe nach oben stapfte.

„Suacht’s euch a Kammerl raus. Moign ummara achde bring i euch d’Semmen auffe.“

Die Tür fiel hinter der alten Dame ins Schloss. Bohlan und Wengen begutachteten die Schlafzimmer, die jeweils mit einem Doppelbett, einem Schrank und zwei Stühlen ausgestattet waren.

„Dann lass uns mal die Taschen raufbringen“, sagte Bohlan zufrieden und dachte dabei vor allem an die Bierflaschen, die sich in seiner befanden.

Dr. Magnus Sartorius, Anfang fünfzig, groß gewachsen und körperlich ganz gut beieinander, orderte einen Whisky. Es war bereits sein zweiter an diesem Abend, aber auch den würde er locker wegstecken. Er hatte einen harten Arbeitstag hinter sich und war mit der Welt und sich zufrieden. Den Morgen hatte er damit zugebracht, mit den Entscheidungsträgern der Stadt Frankfurt das im Stadtwald gelegene Areal rund um das Fußballstadion abzuschreiten. Man hatte gemeinsam im neu gebauten Sporthotel an der Otto-Fleck-Schneise gespeist und in einem mit allen technischen Raffinessen ausgestatteten Konferenzraum getagt. Die Vertreter der Stadt, allen voran der Bau- und der Sportdezernent, hatten nicht schlecht geguckt, als er ihnen seine Vorstellungen zum Ausbau des Frankfurter Sportparks vorgestellt hatte. Mit einer Mischung aus Verzückung und ungläubigem Staunen hatten sie seinen Ausführungen gelauscht, vor allem als er zu dem Punkt der Finanzierungsfragen kam. Er hatte das Leuchten in ihren Augen gesehen und war sich sicher, dass sie ihm aus der Hand fressen würden wie ausgehungertes Wild. Alles lief wie am Schnürchen, wäre da nicht dieser vermaledeite Computerfreak, der am anderen Ende der Hotelbar saß und sich Papiere durchlas. Dr. Sartorius kniff die Augen zusammen und führte das Whiskyglas an seine Lippen. Er taxierte Möller, der unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschte, während er in den Unterlagen blätterte. Dr. Sartorius hatte nichts als Verachtung für ihn übrig. Was bildete sich dieser dahergelaufene Hacker ein, sich in seine Geschäfte einzumischen? Menschen wie ihm hatte er es zu verdanken, dass die Projekte so schwierig geworden waren. Wo auch immer ein neues Großprojekt angestoßen wurde, gab es Probleme. Meist fand sich innerhalb kürzester Zeit eine Bürgerinitiative, die dagegen war, oder es gab Journalisten oder Idealisten, die alles und jedes hinterfragten. Was hatte es die Bevölkerung zu interessieren, wie die Finanzierung neuer Sportstätten aussah? Die Leute sollten froh sein, dass einer wie er das Geld in die Hand nahm und investierte. Zum Glück war einer seiner Mitarbeiter rechtzeitig auf Möller aufmerksam geworden, so hatte man ihn und seine Aktivitäten im Griff und in nur wenigen Stunden würde das Problem ein für alle Mal erledigt sein. Sartorius trank sein Glas leer. Sein Handy, das vor ihm auf dem Tisch lag, fing an zu leuchten. Er warf einen Blick auf das Display und nahm das Gespräch an. Während er über den Tag referierte und mehrfach versicherte, dass er gerade dabei sei, das Hauptproblem zu lösen, sah er, wie Möller die Unterlagen zusammenschob und an Emi zurückreichte, die ein verführerisches Lächeln aufsetzte. Die beiden standen auf und verließen zusammen die Bar in Richtung Aufzug.

Freitag

Julia Will wartete, bis der letzte Tropfen Kaffee den Weg in ihre Tasse gefunden hatte, gab einige Stücke Würfelzucker obendrauf und setzte sich an ihren Schreibtisch. Sie genoss die Ruhe an diesem Morgen. Tom Bohlan war gestern Abend ins Allgäu gefahren, Steinbrecher und Steininger waren noch nicht da und ihr Schreibtisch war ziemlich leer. Es versprach, ein ruhiger Freitag zu werden. Sie musste noch ein, zwei Berichte schreiben und würde spätestens am frühen Nachmittag in ein wohlverdientes Wochenende starten, an dem sie möglichst viel Zeit mit Alex Feth, ihrem Freund, verbringen wollte.

Gerade als sie ihre letzte Mail gelesen hatte, wurde die Bürotür aufgerissen und Steinbrecher stürmte herein.

„Moin.“ Er hängte seine schwarze Lederjacke an den Kleiderhaken. Will verdrehte die Augen und griff eine der beiden Akten, die auf ihrem Schreibtisch lagen. Obwohl sie wusste, dass Steinbrecher sie gleich in ein morgendliches Gespräch verwickeln würde, täuschte sie Geschäftigkeit vor. Vielleicht würde er sich abschrecken lassen und mit seinem starken Kaffee hinter seinem Bildschirm verschwinden. Schließlich war Tom nicht da und so fehlte sein erster Ansprechpartner.

„Schon Pläne für das Wochenende?“

Will schaute auf. Steinbrecher saß tatsächlich an seinem Schreibtisch. Er hatte die Beine auf dem Tisch übereinandergeschlagen und schlürfte seinen Kaffee.

„Möglichst wenig tun“, sagte Will und wandte sich wieder der Akte zu.

„Klingt nach einem guten Plan.“ Steinbrecher nahm einen weiteren Schluck. „Ich muss heute etwas früher los. Mein neuer Flachbildfernseher soll am Nachmittag geliefert werden.“

Will konnte sich nicht daran erinnern, eine Frage gestellt oder Interesse geheuchelt zu haben. Sie mochte Steinbrecher als Kollegen und schätzte seine kriminalistischen Fähigkeiten. Es war auch in Ordnung, dass sie als Team ab und an etwas privat unternahmen. Ein gemeinsamer Äppelwoi oder ein Feierabendbier war meistens eine launige und kurzweilige Abwechslung vom Alltagsstress. Sie selbst hatte sogar im letzten Jahr einen gemeinsamen Konzertbesuch in Offenbach organisiert. Tatsächlich hatten sie es geschafft, den Mord an dem Privatdetektiv Claudius Jäkel rechtzeitig aufzuklären, sodass das Konzert den obligatorischen Umtrunk nach einem gelösten Fall ersetzt hatte. So verschieden die Charaktere der Kriminalisten der Mordkommission auch waren, sie harmonierten als Team hervorragend. Ein jeder hatte sich mit den Macken der anderen arrangiert. Doch wie in einer guten Beziehung war es wichtig, nicht allzu sehr aufeinanderzukleben und den anderen Freiheiten und Absonderlichkeiten zu gewähren. Aus diesem Grunde wollte Will auch nicht über jedes Detail aus dem Privatleben ihrer Kollegen informiert sein. Wenn sie etwas abgrundtief hasste, dann war es Geläster und Getuschel am Arbeitsplatz.

„Na, dann steht einem Wochenende vor der Glotze nichts mehr im Wege“, antwortete sie beiläufig.

„Wo denkst du hin? Den Fernseher habe ich mir nur bestellt, weil die alte Glotze über den Jordan gegangen ist. Ich werde mir allenfalls ein oder zwei Filme reinziehen. Morgen kommt mein Sohn in die Stadt. Mit dem will ich möglichst viel Zeit verbringen.“

Will horchte auf. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass Steinbrecher schon einmal irgendwas von einem Sohn erzählt hatte. Die Welt steckte voller Überraschungen.

„Ich wusste gar nicht, dass du ein Kind hast.“

„Hab ich eigentlich auch nicht. Na ja, natürlich ist es mein Sohn, aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen.“

„Klingt nach einer komplizierten Geschichte.“ Wills Interesse war wider Erwarten geweckt.

„Das Übliche. Junges Paar bekommt ein Kind. Man merkt, dass es doch nicht so gut zusammen funktioniert. Frau verliebt sich in einen anderen, verlässt die Stadt. Natürlich kommt das Kind mit. Der Vater bleibt auf der Strecke. So ist das Leben.“

Steinbrechers Worte klangen monoton und sachlich, doch Will spürte eine tiefe Verletztheit. Wie viel Kummer und Schmerz hatte es ihren Kollegen gekostet, seinen Sohn nicht aufwachsen sehen zu können? Vielleicht war dies einer der Gründe für Steinbrechers Eigenbrötlerei.

„Wie lange hast du ihn denn nicht gesehen?“

„Fünf Jahre. Seine Mutter hat es nicht zugelassen.“

Will schluckte. „Du hast als Vater doch auch gewisse Rechte, warum hast du nichts unternommen?“

„Natürlich hätte ich den Umgang einklagen können, aber ich wollte nicht noch mehr Ärger. Es war so schon schwierig genug. Ich dachte mir, wenn er größer ist, wird er von selbst kommen.“ Steinbrecher schaute versonnen an die Decke und fügte dann hinzu: „Und so ist es nun ja auch gekommen. Jetzt kann uns seine Mutter nichts mehr anhaben.“

„Wie alt ist er denn?“

„Achtzehn. Seit ein paar Wochen.“

Will brannten tausend Fragen auf der Zunge, aber aus irgendeinem Grund traute sie sich nicht, sie zu stellen. Stattdessen sagte sie nur: „Na, dann werdet ihr ja einiges zu besprechen haben.“

Steinbrecher nickte. Für einige Sekunden schwiegen beide. Es war eine merkwürdige Stille. Und es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Gespräch fortsetzen – dann würde es vermutlich in eine nie dagewesene persönliche Tiefe gehen – oder aber abbrechen und sich der Arbeit zuwenden. Will war sich unschlüssig, wie sie sich verhalten sollte. Wieder einmal war es die aufgehende Tür, die ihr die Entscheidung abnahm. Jan Steininger betrat mit unbekanntem Elan den Raum. Will warf ihm einen Blick zu und wunderte sich, dass heute alles anders war als üblich. Irgendetwas an Steininger hatte sich verändert. Schon die vergangenen Wochen hatte sie einige Merkwürdigkeiten und Wesensveränderungen an ihrem jungen Kollegen wahrgenommen. Es waren keine großen Dinge gewesen, nur kleine Nuancen. Aus diesem Grund hatte sie der Sache keine weitere Beachtung geschenkt. Doch plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Steininger hatte seinen schleichenden, fast unterwürfigen Gang abgelegt. Er strahlte plötzlich ungewohntes Selbstvertrauen aus. Eine gewisse Neugierde keimte in Will auf. Da sie aber für heute mit persönlichen Gesprächen bedient war, beschloss sie, die Aufklärung dieses Sachverhaltes auf später zu vertagen und wandte sich wieder ihrer Akte zu. Es ging um eine Messerstecherei, die zwei Banden im Bahnhofsviertel angezettelt hatten. Es hatte mehrere Verletzte und einen Toten gegeben. Die Ermittlungen waren weitgehend abgeschlossen. Das Einzige, was noch fehlte, war der Schlussbericht und ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft. Will hatte beide Aufgaben übernommen und las sich den Entwurf des Abschlussberichtes durch, den sie gestern Abend geschrieben hatte. Sie war so vertieft in ihre Formulierungen, dass sie das Klingeln des Telefons genauso überhörte wie das Gespräch, das Steinbrecher führte. So bekam sie nicht mit, wie Steinbrecher den Hörer ablegte, bewegungslos auf seinem Stuhl saß und abwesend auf die Notizen starrte, die er sich gemacht hatte. Die Buchstaben verschwammen vor seinen Augen. Eigentlich war es mal wieder so wie immer. Das Verbrechen schlug zu, wenn man es am wenigsten gebrauchen konnte. Das Wochenende war nun völlig vermasselt. Wie sollte er jetzt noch seinen Flachbildfernseher entgegennehmen? Auch an eine entspannte Zeit mit seinem Sohn war nicht mehr zu denken. Mit einem Mal entlud sich die aufgestaute Aggression und seine Faust schlug mit einem donnernden Schlag auf die Tischplatte.

„Scheiße“, brüllte er. Er sah, wie Julia Will zusammenzuckte und verschüchtert aufsah. Steininger, der das Telefongespräch mit angehört hatte, saß abwartend und ungewohnt breitschultrig an seinem Tisch.

„Was ist denn los? Klappt etwas mit deinem Wochenende nicht?“

„In der Tat klappt etwas mit dem Wochenende nicht.“ Steinbrechers Worte klangen ungewohnt ruppig. „Zieht eure Jacken an, es gibt Arbeit.“

Das Marriott residiert in Frankfurts höchstem Hotelgebäude in bester Innenstadtlage vis-a-vis zur Messe. Mit seinen fast tausend Gästezimmern in gehobener Preisklasse gehört es zu den besten Übernachtungsmöglichkeiten der Stadt. Als die Kommissare die Lobby betraten, deutete nichts darauf hin, dass es in einem der Gästezimmer in der Nacht zu einer schrecklichen Tragödie gekommen war. Eine Mitarbeiterin des Reinigungspersonals hatte am Morgen in einem der Zimmer eine Leiche gefunden, deren Anblick sie dermaßen geschockt hatte, dass sie fluchtartig das Zimmer verlassen und schreiend über den Flur gerannt war. Einer der Hotelmanager hatte die Tür zum Zimmer wieder verschlossen und die Polizei alarmiert.

Will schritt zielstrebig zur Rezeption. Dort traf sie auf einen jüngeren Hotelmitarbeiter, der bei Vorlage ihres Dienstausweises regelrecht zusammenzuckte und stotternd darum bat, einen Moment zu warten. Der Leichenfund ist wohl doch nicht so spurlos am Personal vorübergezogen wie es in der Lobby den Anschein machte, dachte die Kommissarin. Nach wenigen Minuten erschien ein Mann in mittlerem Alter. Er trug einen schwarzen Anzug, weißes Hemd und hellblaue Krawatte. Seine ergrauten, wohlfrisierten Haare erinnerten Julia Will ein wenig an Richard Gere.

„Die Damen und Herren von der Polizei.“ Der Mann begrüßte alle drei per Handschlag. „Mein Name ist Dieter Fischer. Ich bin der Hotelmanager. Folgen Sie mir bitte.“ Ohne auf eine Antwort zu warten, drehte sich Fischer um und verschwand durch eine Tür hinter der Rezeption. Die Kommissare hatten Mühe, ihm zu folgen.

„Darf ich Ihnen einen Kaffee bringen lassen?“, fragte Fischer, als sich alle gesetzt hatten.

„Danke, sehr nett, aber vielleicht sollten wir uns erst mal um die Leiche kümmern“, antwortete Will.

„Sicher“, über Fischers Gesicht huschte ein Lächeln, das Will in diesem Moment für unangebracht hielt. Doch vermutlich lächelte Fischer zu neunzig Prozent des Tages. Will hielt den Hotelmanager für eine jener Personen, die selbst die schlechtesten Nachrichten freundlich verpackt übermitteln konnten. „Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, dass Sie nach der Leichenschau noch in der Lage sind, einen Kaffee zu trinken. Ihr Anblick ist ...“, Fischer suchte einen Moment nach Worten, „... nicht gerade appetitlich.“

„Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Wir haben schon mehr als eine Leiche zu Gesicht bekommen“, antwortete Will mit einem schroffen Tonfall, den sie schon bereute, als die Worte ihre Lippen verlassen hatten. Möglicherweise wäre es gar nicht so dumm, zunächst einmal ein paar Hintergründe über den Leichenfund zu erfahren. Der Tatort war ja verschlossen und weglaufen konnte das Opfer auch nicht mehr. Sie blickte kurz zu Steinbrecher, der ihre Gedanken zu erraten schien.

„Okay, dann lassen Sie uns erst ein wenig reden“, schaltete sich Steinbrecher ein. Fischer nickte zufrieden, griff zu einem Telefon und orderte knapp, aber bestimmt, eine Kanne Kaffee. Nachdem er den Hörer wieder aufgelegt hatte, blickte er die drei Kommissare nacheinander an. „Die Leiche in Zimmer 5021 wurde heute Morgen um halb elf entdeckt, und zwar von Viktoria Böhmer, einer jungen Praktikantin. Der Anblick muss schrecklich gewesen sein. Sie erlitt einen Schock und befindet sich in ärztlicher Behandlung.“ Fischer machte ein trauriges Gesicht.

„Wissen Sie, wer die Leiche ist?“

„Das Zimmer wurde von einem Herrn Möller angemietet. Von einer weiblichen Begleitung war uns nichts bekannt.“

Es klopfte kurz an der Tür. Als sie geöffnet wurde, erschien ein Verpflegungswagen, der von einer adretten Blondine hereingeschoben wurde. Die Blondine verteilte das Geschirr und schenkte jedem eine Tasse Kaffee ein, bevor sie geräuschlos den Raum wieder verließ.

„Wo ist dieser Herr Möller?“, fragte Will. Sie griff sich vier Tütchen Zucker, riss sie nacheinander auf und gab den Inhalt in ihre Tasse.

„Das wissen wir nicht. Frau Böhmer hat niemanden im Zimmer gesehen. Vermutlich wird er abgereist sein.“

Geflohen wäre wohl das passendere Wort, dachte Will und rührte nachdenklich in ihrem Kaffee.

„Sie haben aber doch sicherlich die Daten des Herrn Möller?“, fragte Steininger.

„Selbstverständlich. Ich habe die Buchungsunterlagen bereits kopieren lassen. Die können Sie sich an der Rezeption aushändigen lassen.“

„Na wunderbar“, warf Will ein. „Wir müssten noch Frau Böhmer befragen.“

„Wie gesagt, sie befindet sich in ärztlicher Behandlung und steht unter Schock. Ich kann Ihnen aber auch ihre Daten zukommen lassen.“

„Das wäre nett“, erwiderte Will.

Fischer nickte erleichtert. Er schien über das Befinden seiner Praktikantin sehr besorgt.

„Können Sie noch etwas zu Opfer und Gast sagen?“

Für einen kurzen Augenblick schaute Fischer ein wenig ratlos. „Nein“, sagte er nach kurzem Nachdenken. „Wir haben hier so viele Gäste. Ich glaube nicht, dass ich Herrn Möller kenne. Ich bin auch nicht so stark in das Tagesgeschehen involviert.“

„Wäre es möglich, dass Sie eine Liste zusammenstellen, welcher Ihrer Angestellten gestern Abend wo Dienst hatte? Irgendjemand muss doch gesehen haben, wann diese Frau oder Herr Möller in das Zimmer gegangen sind. Vielleicht ist auch den Zimmernachbarn etwas aufgefallen?“, sagte Will.

Fischers Gesicht wurde ernst. Wahrscheinlich wurde ihm so langsam die ganze Tragweite der Sache bewusst. Der Gedanke, dass die Polizei das Personal und womöglich auch noch Gäste befragte, schien ihm nicht in den Kram zu passen.

„Selbstverständlich“, sagte er nach kurzem Zögern. „Wenn es für die Ermittlungen nützlich ist. Es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen muss. Wir haben in allen Fluren Überwachungskameras. Doch ausgerechnet in diesem Flur gab es in der Tatnacht einen Defekt.“ Merkwürdig, dachte Will, ließ dies aber unkommentiert. Fischer fuhr fort: „Ich würde Sie nur bitten, die ganze Sache mit größtmöglicher Diskretion zu behandeln. Ein Mord in einem Hotel ist nicht gerade dienlich für das Geschäft.“

„Wir werden unser Bestes geben“, versicherte Will. „Je schneller der Fall aufgeklärt wird, desto weniger Unannehmlichkeiten wird er Ihnen bereiten.“

Linus Möller war am Ende seiner Kräfte. Er hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan und war ziellos durch die Stadt geirrt. Die Ereignisse des gestrigen Abends hatten sich in sein Hirn eingebrannt wie Brandzeichen in Pferdehaut. Dabei hatte alles so viel versprechend angefangen. Die Frau, die sich Emi nannte, hatte einen authentischen Eindruck gemacht. Er hatte fast so etwas wie eine Seelenverwandtschaft gespürt. Die Geschichte über eine verlorene Kindheit, die sie ihm erzählte, war aufwühlend und niederschmetternd zugleich und erinnerte ihn an seine eigene. Sein Vater hatte sich schon bald nach Möllers Geburt verdrückt und war untergetaucht, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen, geschweige denn, Unterhalt zu entrichten. Seine Mutter, eine liebenswerte Frau, liebte ihn mehr als alles andere. Wenn man von ihren zahllosen Männerbekanntschaften einmal absah, durch die sie zu einer rastlosen Person geworden war, die es von Ort zu Ort zog. Wurzeln konnte er nirgends schlagen. Früh hatte er seine Liebe zum Computer entdeckt und war nach und nach in diese Wunderbox eingetaucht. Es war eine herrliche Möglichkeit, der Realität zu entfliehen, und das Geniale an einem Computer war, dass er nicht weglaufen konnte. Vielmehr konnte man ihn überall mit hinnehmen. Noch heute war der Laptop sein ständiger Begleiter. Auch als Erwachsener war er nie sesshaft geworden und zog wie ein Vagabund durch das Leben. Den Wohnsitz in Berlin, an dem er sich nur selten aufhielt, verdankte er seiner Mutter. Vor einigen Jahren hatte sie einen Mann kennengelernt. Endlich, nach zahllosen Affären schien sie die Liebe für den Rest ihres Lebens gefunden zu haben. Doch auch diesmal kam es anders als gedacht – wie meistens im Leben. Der Krebs schlug in all seiner Erbarmungslosigkeit zu und raffte den einst lebensfrohen Mann innerhalb kürzester Zeit dahin. Neben der ganzen Tragik hatte die Geschichte insoweit eine positive Wendung genommen, als seine Mutter ein beachtliches Vermögen geerbt hatte.

Eigentlich hatte er Emis Lebensgeschichte gar nicht hören wollen. Er war nur am letzten Teil ihrer Geschichte interessiert, genau genommen auch nur an gewissen Dokumenten, die ihr im Rahmen ihrer Arbeit in die Hände gefallen waren. Emi aber hatte die Dokumente nicht ohne Lebensgeschichte übergeben wollen. Und so hatte er in den sauren Apfel gebissen. Im Nachhinein betrachtet wäre es klüger gewesen, schon zu Beginn des Gespräches darauf hinzuwirken, dass es nur um die Dokumente ging. Wahrscheinlich wäre dann alles anders gekommen. Vielleicht wäre der ganze Deal geplatzt, was sehr bedauerlich gewesen wäre. Mit Sicherheit hätte ihn der Abend aber nicht in das Schlamassel geführt, in dem er nun steckte. Und das war die weitaus größere Katastrophe.

Vielleicht ließ sich alles noch retten, wenn er sich so schnell wie möglich vom Acker machte. Schließlich wusste im Hotel niemand seinen Namen und Spuren hatte er eigentlich auch nicht viele hinterlassen, so hoffte er zumindest. Soweit er sich erinnern konnte, waren seine Daten, Fingerabdrücke und DNA-Spuren nicht polizeilich registriert. Mit einigem Geschick und etwas Glück würde die Polizei ihn niemals mit der ganzen Geschichte in Verbindung bringen. Wenn sie ihm jedoch auf die Spur kommen würde, hätte er schlechte Karten. Wenn er sich auch nicht mehr an alles erinnern konnte, was am Abend passiert war, so war er doch intelligent genug, eins und eins zusammenzuzählen. Für jeden Ermittler wäre er der Tatverdächtige.

Nachdem er das Marriott in einem Anfall von Panik und Wut verlassen hatte, war er zunächst ziellos durch die Gegend geirrt. Irgendwie war er in Bockenheim gelandet und dann in das Buga-Gelände geraten. Er hatte sich auf eine der Parkbänke legen und einschlafen wollen. Doch angesichts der winterlichen Temperaturen wäre dies sein sicherer Tod gewesen. So war er die Strecke zurückmarschiert und hatte schließlich eine Gaststätte gefunden, die die ganze Nacht über offen war. Dort hatte er sich noch ein, zwei Bier reingekippt und sich vor allem Hände und Füße gewärmt. Danach hatte er seinen Laptop aus der Tasche geholt und an seinem Projekt gearbeitet. Nach und nach waren die schlechten Gedanken in einer hinteren Ecke seines Gehirns verschwunden. Je mehr er sich in seine Dateien vertiefte, desto mehr verflüchtigten sich die Erinnerungen an einen Horrorabend. Erst am Morgen, als die Putzfrau kam und der freundliche Wirt seine Kneipe schließen wollte, klappte er seinen Laptop zu und die Erinnerungen kehrten zurück.

Die drei Kommissare fuhren – begleitet von Dieter Fischer – in den fünften Stock. Julia Will spürte ein aufkeimendes Unwohlsein. Ihr Magen zog sich zusammen und die Anspannung stieg ins Unermessliche. Sie schaute kurz zu ihren Kollegen, deren Gesichter wie versteinert wirkten. Nun war es wieder so wie immer. In wenigen Minuten würden sie vor einer Leiche stehen, und es würde höchstwahrscheinlich kein allzu schöner Anblick werden. Der Tod für sich genommen hatte schon etwas Beklemmendes. Zusammentreffend mit den Spuren eines Mordes, verstärkte sich diese Wirkung enorm.

Fischer steckte die Karte in das Lesegerät von Zimmer Nummer 5021. Die Tür sprang auf und der Hotelmanager machte einen Schritt zur Seite, um die Kommissare vorbeizulassen. Schon der erste Blick genügte, um die Situation zu erfassen. Wills Puls schlug schneller und das Grummeln in ihrem Magen steigerte sich zu einem stärker werdenden Brechreiz. Sie wandte sich kurz ab, um ihren Körper wieder unter Kontrolle zu bekommen. Dann wagte sie einen zweiten Blick. Auf dem Bett lag eine nackte Frau in seitlich gekrümmter Haltung. Die Arme waren mit dünnen Riemen am Handgelenk auf den Rücken gebunden. Will trat um das Bett herum, um die Tote von vorne zu sehen. Sie hatte braune Haare, dunkle Haut und einen schlanken, beinahe zerbrechlich wirkenden Körper. Ihr Gesicht wies Blauverfärbungen auf und wirkte etwas aufgedunsen. Am Mundwinkel, unterhalb der Nase und an den Ohren waren die Reste leichter Blutungen zu erkennen.

„Sieht nach einem Sexualdelikt aus.“ Steinbrechers Worte rissen Will aus ihren Betrachtungen. „Dafür spricht auch, dass es offenbar keinerlei Koffer und Habseligkeiten des Opfers gibt“, ergänzte Steininger zustimmend.