Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lasp-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Lübeck Ende der zwanziger Jahre. Auf den Straßen wütet der Mob. Die Nazis greifen nach der Macht. Der junge Herbert Frahm gerät zwischen alle Fronten. Er überwirft sich mit den Sozialdemokraten, wird Mitglied einer kleinen Splittergruppe. Dann kommt ihm die Aufgabe zu, einem Publizisten bei der Flucht nach Dänemark zu helfen. Der Fluchtversuch scheitert. Frahm ist in Deutschland nicht mehr sicher. Frisch verliebt in Trudel muss er das Land verlassen. Er will vom Ausland aus für eine bessere Zukunft kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, dass es ein langer Weg werden wird, der ihn immer wieder zwischen die Fronten bringen und manche menschliche Kapriole schlagen wird. Mit einem Vorwort von Peter Feldmann

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LASP

Der Autor

Lutz Ullrich, Jahrgang 1969, studierte Politik und Rechtswissenschaften, schrieb für verschiedene Zeitschriften, betätigte sich in der Politik und arbeitet heute als Rechtsanwalt. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Frankfurt. Mehr Informationen gibt es unter www.lutzullrich.de.

In der Tom-Bohlan-Reihe sind bisher folgende Bücher erschienen:

Der Kandidat (2009)

Tod in der Sauna (2010)

Tödliche Verstrickung (2011)

Stadt ohne Seele (2012)

Mord am Niddaufer (2013)

Das Erbe des Apfelweinkönigs (2014)

Kristallstöffche (2015)

Außerdem der Kurzkrimi:

Bohlan und das geheimnisvolle Manuskript

Alle Bücher sind auch als E-Book erhältlich

Wie aus HerbertWilly wurde

In Erinnerung an meinen Opa, Josef Ullrich (1900-1988), der Zeit seines Lebens Sozialdemokrat war. Als Mahnung an meine Kinder, Paulina und Anton, dass Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit nicht selbstverständlich sind.

© 2016 Lutz Ullrich

Korrektorat: Punkt und Komma

LASP-Verlag, Schwalbach am Taunus – Frankfurt am Main

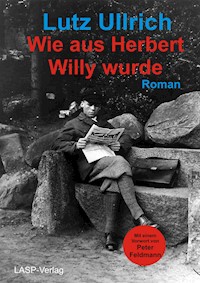

Cover-Foto: AdsD / Friedrich-Ebert-Stiftung

Satz: Udo Lange

ISBN 978-3-946247-06-7

www.lasp-verlag.de

www.lutzullrich.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Vorwort

Links, wo das Herz schlägt

Willy Brandt hat viele Generationen beeinflusst und dazu inspiriert, sich politisch zu engagieren – mich eingeschlossen.

Seine Ostpolitik, sein Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie wirken weit über Deutschland hinaus – auch heute noch.

Das Phänomen Willy Brandt kann nur verstehen, wer einen Blick auf den Lebensweg Herbert Frahms wirft, als der Brandt geboren wurde. Aus ungeordneten Verhältnissen stammend, wuchs er im Lübecker Arbeitermilieu auf. Seinen Vater kannte er nicht. Da seine Mutter den Lebensunterhalt verdienen musste, kümmerte sich der Großvater um den Jungen. Früh wurde er bei den Falken, der Sozialistischen Arbeiter Jugend und der SPD sozialisiert. Schon als Schüler schrieb er Artikel für den „Lübecker Volksboten“, dessen Chefredakteur Julius Leber war. Doch wie viele junge Menschen seiner Zeit haderte er mit der SPD, die ihm oft zu zögerlich war. Der Konflikt führte soweit, dass er die SPD verließ und sich einer linken Splittergruppe anschloss.

Es waren die letzten Jahre der Weimarer Republik. Die Nazis verfolgten ihre Gegner und sperrten sie ein. Hitler wurde Reichskanzler und Julius Leber landete im Gefängnis. Willy Brandt, ebenfalls von der Gestapo gesucht, floh auf einem Fischerboot nach Norwegen. Er kehrte für einige Zeit unter einem Tarnnahmen nach Deutschland zurück, reiste nach Paris, berichtete später aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Wieder zurück in Oslo musste er erneut vor den Nazis fliehen, die in Norwegen einmarschierten. Schließlich fand er Zuflucht in Schweden. Ein Leben - spannend wie ein Agententhriller.

Seitdem ist viel über Willy Brandt geschrieben worden. Vor allem Biographien und politische Betrachtungen zeichnen den Weg vom Linkssozialisten zum Sozialdemokraten skandinavischer Prägung. Das vorliegende Buch geht einen anderen Weg. Der Frankfurter Autor Lutz Ullrich wählt die Romanform, um das Leben des jungen Brandts zu erzählen. Das gibt ihm die Möglichkeit, packend und fesselnd zu schreiben – ohne die Theoriediskussion in ihrer ganzen Tiefe darstellen zu müssen. So bekommen auch jüngere Leser einen spannenden Einblick in die Welt der dreißiger und vierziger Jahre und einen jungen Romanhelden, der sich gegen die Nazis wehrt.

Der Roman orientiert sich an den Überlieferungen Brandts und denen seiner Weggefährten, angereichert mit Szenen aus dem Leben seiner Zeitgenossen und in Bezug gesetzt zu den politischen Entwicklungen.

Dieser Roman ist Zeugnis einer bewegten Zeit und ein Aufruf dazu, nie den Mut zu verlieren und sich entschlossen für eine Gesellschaft in Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Demokratie und Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Standhaftigkeit sind auch heute alles andere als Selbstverständlichkeiten.

Peter Feldmann

1. Teil

Das Blau der Kornblumen

1922

Lübeck. Herberts Magen knurrte, als er am Morgen auf das Kopfsteinpflaster der Vorortstraße trat. Der Stadtteil Lübecks, in dem er aufwuchs, war eine qualmende Arbeitersiedlung mit Hochofenwerk und wimmelndem Hafen. Und jeder Menge Proletarier, die allerlei Waren herstellten, ohne einen gerechten Lohn dafür zu erhalten. Der Schweißgeruch, der hier tag ein tag aus in der Luft lag, ließ keinen Gedanken an die Patrizierhäuser der Altstadt zu, in denen die reichen Kaufleute wohnten. In deren Villen gab es Gänseleber, Champagner und Kaviar im Überfluss. Von alldem hatte Herbert in seinem Leben noch nichts gesehen. Häufig aß er Erbsensuppe ohne Fleischeinlage, dazu allenfalls einen Salzhering oder Kartoffeln in allen Variationen. Hunger war für ihn kein unbekanntes Gefühl, das tägliche Brot alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Doch seit ein paar Tagen war das Essen auf ein Minimum beschränkt. Es herrschte Arbeitskampf. Die Arbeiter forderten mehr Lohn. Ein Anliegen, das Herbert, obwohl er erst acht Jahre alt war, nur allzu richtig fand. Er hatte in den vergangenen Tagen die Diskussionen am Esstisch mit regem Interesse verfolgt. Alle sagten, dass der Lohn in der Fabrik viel zu niedrig sei. Zumindest alle, die er kannte. Schuld seien die bösen Kapitalisten, denen die Firma gehörte. Sie rauchten – an riesigen Schreibtischen sitzend – dicke Zigarren und ließen die Arbeiter die Drecksarbeit machen. Das jedenfalls erzählten die Erwachsenen. In der Fabrik vor seiner Haustür wurden Apparate, medizinische Geräte und Instrumente für U-Boote hergestellt. Herberts Großvater Ludwig arbeitete dort als Lastkraftwagenfahrer. Das war auch der Grund, warum sie über der Garage unmittelbar vor dem Werksgelände wohnten. Herbert nannte seinen Großvater Papa, weil dieser ihn wie ein Vater aufzog. Sein leiblicher Vater hatte sich, nachdem er Herberts Mutter Martha geschwängert hatte, aus dem Staub gemacht. Seit seinem fünften Lebensjahr lebte Herbert bei seinem Großvater und dessen Frau, die er »Tante Dora« nannte und nicht besonders mochte, was durchaus auf Gegenseitigkeit beruhte. Herbert war ein hübscher Junge mit blondem Haar, hervorstehenden Backenknochen und einem Grübchen auf der linken Wange, das bei jedem Lachen sichtbar wurde.

Der Streik jedenfalls sollte zu höheren Löhnen führen. Dass er erfolgreich sein würde, stand für die Arbeiter in Stein gemeißelt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kapitalisten einknickten. Herberts Großvater sprach oft von der klassenlosen Gesellschaft, in der alle Bürger gleichwertig lebten und es keine Ungleichheiten mehr gäbe. Die Menschen könnten sich in großen Hallen mit allem versorgen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Doch auch wenn dieses Ergebnis unausweichlich war, ab und an musste dem Lauf der Zeit auf die Sprünge geholfen werden.

Als Herbert also an jenem Morgen auf die Straße trat, musste das Knurren seines Magens so laut gewesen sein, dass der zufällig vorbeilaufende Fabrikdirektor ihn ansprach.

»Habt ihr denn genug zu essen?«, fragte er den Jungen besorgt.

Herbert zögerte mit der Antwort. Sollte er zugeben, dass er seit Tagen kein frisches Brot gesehen hatte, von einem vollen Teller Erbsensuppe ganz zu schweigen? Sollte er dem Direktor sein Leid darüber klagen, dass Großvater das Essen streng rationierte, dass auch das Wenige, das seine Mutter aus dem Laden mitbrachte, in dem sie arbeitete, kaum ausreichte, um alle Familienmitglieder satt zu machen?

Während Herbert noch über die Antwort grübelte, nahm ihn der Direktor bei der Hand und ging mit ihm zum Bäckerladen, der sich an der nächsten Ecke befand. Noch bevor sich die Ladentür öffnete, roch Herbert den wohltuenden Duft von frisch gebackenem Brot.

In den vergangenen Tagen hatte er stets einen großen Bogen um die Bäckerei gemacht, weil dieser verführerische Duft sein Hungergefühl nur noch verstärkte. So war es auch, als der Direktor die Tür aufstieß und Herbert mit in den Laden zog. Herbert hätte sich am liebsten eines der Brote gegriffen und sofort hineingebissen. Hinter der Theke stand Johanna Hoffmann, die geschwätzige Frau des Bäckermeisters, und grüßte den Direktor artig, bevor sie einen missmutigen Blick auf Herbert warf.

»Ich hätte gerne zwei von Ihren Broten«, sagte der Direktor höflich und zückte seine Geldbörse. Johanna Hoffmann nahm zwei bemehlte Laibe aus dem Regal und wickelte sie in Papier.

»Vielen Dank. Und Ihnen noch einen schönen Tag«, sagte der Direktor, bevor er sich umdrehte und den Laden wieder verließ. Draußen drückte er die beiden Brote dem verdutzten Herbert in die Hand. »Hier. Die sind für dich. Du musst zu Hause aber niemandem sagen, von wem du sie hast.«

Dann drehte er sich um und marschierte in Richtung Fabriktor. Herbert sah ihm nur kurz verwundert hinterher. Dann rannte er, die noch warmen Brote fest an den Körper gedrückt, nach Hause. Jetzt war er bester Laune. Herbert war einfach nur froh, diese beiden Brote ergattert zu haben. Wenn man sie gut einteilte, musste die Familie die nächsten Tage nicht hungern. Und vielleicht war dann ja auch der Streik vorbei. Erst als er das Haus in der Moislinger Allee 49 erreichte, blieb er einen Moment stehen. Sein Atem ging schnell, das Herz pulsierte. Und dann schoss ihm eine Frage in den Kopf. Was sollte er dem Großvater sagen? Er brauchte eine Erklärung dafür, warum er zwei frische Brote nach Hause brachte. Natürlich musste er nicht erzählen, dass er sie vom Direktor geschenkt bekommen hatte. Aber dann müsste er lügen, was er gar nicht gerne tat. Nach kurzem Überlegen, entschloss er sich dazu, die Wahrheit zu sagen. Johanna Hoffmann würde die Geschichte ohnehin anderen Kunden erzählen. Sie war für ihre Tratscherei berüchtigt.

Als er die Treppe zur Wohnung nach oben stieg, freute er sich darauf, das Krüstchen des einen Brotes essen zu können. Voller Vorfreude drückte er die Wohnungstür auf und stürmte in die Küche.

»Schaut mal, was ich mitgebracht habe!«

Die Brote landeten auf dem Küchentisch. Herbert sah sich suchend nach dem Brotmesser um. Als er sich umdrehte, stand sein Großvater direkt vor ihm und starrte ungläubig auf den Küchentisch.

Ludwig Frahm war ein untersetzter Mann mit einem Kahl-schädel. Eine kleine Nickelbrille zierte seine Nase, der Oberlippenbart war akkurat gestutzt. Er war in einem kleinen Dorf in Mecklenburg aufgewachsen, wo ihn sein Vater mehr als einmal auf den Bock gelegt und gezüchtigt hatte. Dass er es bis nach Lübeck geschafft hatte und für eine moderne Fabrik arbeiten konnte, erfüllte ihn mit Stolz.

»Wo hast du die Brote her?«, fragte er und sprach wie immer Plattdeutsch.

»Stell dir vor, die hat mir der Direktor geschenkt.«

Ludwig Frahms Mine verfinsterte sich.

»Rühr sie nicht an!«, sagte er im befehlenden Ton.

»Warum denn nicht?«

»Du wirst sie sofort zurückbringen.«

»Wir könnten ein paar Tage von ihnen satt werden«, stieß Herbert fassungslos aus.

»Weil wir Arbeiter sind und keine Bettler. Wir nehmen keine Almosen an, und bestechen lassen wir uns auch nicht. Erst recht nicht im Arbeitskampf.«

»Aber Papa …«, setzte Herbert zu einer Widerrede an, doch er verstummte sofort. Ludwig Frahm griff nach den Broten. »Ende der Diskussion.«

Herbert war zum Heulen zumute. Noch vor wenigen Minuten hatte er sich darauf gefreut, den frischgebackenen Teig zu schmecken. Nun trottete er hinter seinem Großvater her, der nichts Eiligeres zu tun hatte, als die Brote zurück in die Bäckerei zu bringen.

Warum gab es Menschen, die alles hatten und immer satt waren, und warum mussten viele andere dafür Hunger leiden?

»Hätten wir nicht wenigstens eins der Brote behalten können?«, fragte Herbert, nachdem sie die Bäckerei wieder verlassen hatten.

»Nein. Ich habe es dir doch vorhin erklärt.«

»Aber das ist so ungerecht!«

»Mag sein. Wir müssen noch ein wenig durchhalten. Bis der große Kladderadatsch kommt«, entgegnet Ludwig Frahm milde und fügte hinzu:

»Dann gibt es keine Vorrechte mehr, es herrscht Gerechtigkeit, und auch das verdammte Geld ist überflüssig.«

»Und wann genau wird das sein?«, wollte Herbert wissen. Doch sein Großvater zuckte nur mit den Schultern. »Es dauert nicht mehr lange. Immerhin wurde das Wahlrecht schon geändert. Einer von uns sitzt jetzt im Reichstag.«

Der eine hieß Theodor Schwartz und saß schon lange im Reichstag. Schon vor dem Großen Krieg hatte er ein Mandat errungen. Herbert hatte ihn einmal gesehen, als ihn sein Großvater mit auf eine Parteiversammlung genommen hatte.

Am Abend kam Martha, Herberts Mutter, nach Hause. Sie war eine attraktive, lebenslustige Frau, deren Gesichtszüge die gleichen hohen Wangenknochen aufwiesen wie die ihres Sohnes. Im Gegensatz zu Ludwig, der zeitlebens nur Plattdeutsch sprach, bevorzugte sie Hochdeutsch. Martha war kulturell interessiert, lieh sich Bücher aus, besaß ein Abonnement der Volksbühne und spielte in einem Sprechchor mit. Zur Begrüßung umarmte sie Herbert kurz, aber herzlich und setzte sich an den Esstisch.

»Stell dir vor«, sagte Herbert: »Ich musste heute zwei Brote zum Bäcker zurückbringen.« Das morgendliche Erlebnis beschäftigte den Jungen noch immer.

»Warum denn das?« Martha blickte fragend zu Ludwig.

»Der Direktor hat sie ihm geschenkt. Aber soweit kommt’s noch, dass wir uns bestechen lassen«, sagte Ludwig Frahm.

»Recht so!«, bestätigte Martha, obwohl sie Herberts Kummer verstehen konnte. Sie strich Herbert mit der Hand über den Kopf. »Ich durfte ein paar Dinge aus dem Konsum mitbringen.«

Zur Bestätigung deutete sie auf den Korb, den sie am Eingang abgestellt hatte. Herbert warf einige sehnsuchtsvolle Blicke zum Einkaufskorb, traute sich aber nicht aufzuspringen.

»Als ich noch auf Gut Klütz wohnte …«, setzte Ludwig Frahm zu einer Anekdote an. Martha verdrehte die Augen, doch Herbert sah seinen Großvater begeistert an. Obwohl auch er die Geschichte schon mehrfach gehört hatte, freute er sich auf eine Wiederholung. Er konnte ihm stundenlang zuhören.

»Es war Reichstagswahl«, fuhr Ludwig fort. »Und die Wahl war allgemein, direkt und geheim. Das bedeutet, dass niemand wissen braucht, wen man wählt. Doch dem Gutsherrn hat das nicht gepasst. Deshalb mussten alle Landarbeiter der Reihe nach antanzen und die Stimmzettel auf einen Haufen legen. Der Verwalter saß daneben und notierte, wer gewählt hat. So konnte der Gutsherr am Ende anhand der Reihenfolge der Stimmabgabe und der Zettel genau sehen, wer wie gewählt hat.« Ludwig schenkte sich ein Glas Schnaps ein.

»Aber da hatte der Gutsherr seine Rechnung ohne Großvater gemacht«, sagte Martha in einem betont gelangweilten Tonfall.

»Ganz recht. Als ich dran war, bin ich wie zufällig gegen den Stapel gestoßen. Alle Zettel fielen runter und nichts war mehr nachzuvollziehen!« Ludwig Frahm lachte laut. Seine Augen leuchteten vor Vergnügen und er setzte das Schnapsglas an.

»Hast du schon im 'Volksboten' gelesen?«, fragte Martha, um das Thema zu wechseln. »Am Samstag ist wieder ein Ball bei Evers in Klein-Mülden. Herren zahlen 60 Pfennige Eintritt, für Damen ist es frei.« Martha kicherte amüsiert. Sie war immer noch auf der Suche nach dem passenden Mann. In den ersten Jahren nach Herberts Geburt hatte sie keinerlei Beziehungen gehabt. Das Leben einer alleinerziehenden Mutter war stressig genug. Die Schicht im Laden, das Kochen und Nähen und die Zeit mit dem Kleinen ließen keine Zeit für Vergnüglichkeiten. Im ersten Jahr hatte sie noch Ludwigs Unterstützung gehabt, doch dann war er in den Krieg gezogen. Ihre Mutter war kurz vor Herberts Geburt verstorben. Trotzdem hatte sie es mithilfe der Nachbarn irgendwie geschafft, sich und den Kleinen durchzubringen. Herbert sollte keinen ärmlichen, sondern einen gepflegten Eindruck in der Öffentlichkeit hinterlassen. Sie nähte in den Abendstunden weiße und blaue Matrosenanzüge, in denen der Junge am Wochenende herumlief. Herbert musste sich in den Kriegsjahren sogar mit Pickelhaube und Gewehr vor einem Kriegsschiff fotografieren lassen. Zum Glück kehrte Ludwig halbwegs unbeschadet aus dem Krieg zurück und kümmerte sich tagsüber um den Kleinen. Seitdem ging Martha wieder aus. Es musste doch möglich sein, einen feinen Kerl abzubekommen, mit dem sie ihre Familie vergrößern konnte, dachte sie sich immer wieder. Leider waren ihre Bemühungen bislang noch nicht von Erfolg gekrönt.

»Meinst du, ich soll da hingehen?«, fragte Ludwig.

»Untersteh’ dich! Das ist was für junge Leute. Außerdem hast du Dora.«

Ludwig lächelte vergnüglich in sich hinein, während Herbert es gar nicht so unrecht gewesen wäre, wenn sein Großvater auch eine andere Frau kennenlernen würde. Doch so etwas durfte er natürlich weder denken noch aussprechen.

»Herbert geht jetzt auch in die Mandolinengruppe«, sagte Ludwig. Ein wenig Stolz klang in seinen Worten mit.

»Seit wann?«, fragte Martha.

»Vorgestern waren wir da. Wir konnten eine Mandoline ausleihen, damit er auch zu Hause üben kann.«

»Und? Macht es dir Spaß?« Martha sah zu Herbert, der eifrig nickte.

»Ja, Mama. Sehr sogar.«

Herbert war für jede Abwechslung am Nachmittag dankbar. Zum Glück gab es die Nestfalken und den Arbeiter-Turnverein. Er hatte auch gehört, dass es Lager in den Ferien gab, und hoffte sehr darauf, mitfahren zu dürfen, wenn er alt genug dafür war. Angeblich wohnte man in großen Rundzelten direkt am Meer.

»Und, kannst du mir schon etwas vorspielen?«

Herbert sprang auf, um die Mandoline zu holen.

»Ich bin wirklich froh, dass du dich um ihn kümmerst«, sagte Martha zu Ludwig, als Herbert die Küche verlassen hatte.

»Das ist doch selbstverständlich.«

»Nein, ist es nicht. Niemand könnte dich dazu zwingen, für ihn zu sorgen.«

»Doch«, entgegnete Ludwig trotzig. »Ich habe deine Mutter sehr geliebt. Und auch ihr zwei seid mir ans Herz gewachsen. Herbert braucht ein Zuhause. Er ist wirklich ein feiner Kerl.«

»Nicht nur er«, sagte Martha, der die Tränen in den Augen standen. »Auch du bist große Klasse.«

***

Julius Leber lehnte sich zurück und legte die Füße auf seinen Schreibtisch. Sein Tagwerk war getan und er konnte sich anderen Fragen des Lebens zuwenden. Der stämmige, breitschultrige Mann hatte volle Lippen und eine hohe Stirn. Endlich hatte er den Ort gefunden, an dem er sich glücklich fühlte. Lübeck war ein schönes Städtchen, er hatte einen Arbeitsplatz, der ihm sehr zusagte, und er hatte in der Stadt mit den sieben Türmen noch einiges vor. Bislang war sein Lebensweg alles andere als geradlinig verlaufen. Als er vor einunddreißig Jahren im Elsass geboren wurde, hätte vermutlich niemand einen Pfennig drauf gewettet, dass er es einmal so weit bringen würde. Seine Mutter war nicht verheiratet. Erst einige Jahre nach der Geburt lernte sie Jean Leber kennen, der ihn adoptierte. Die familiären Verhältnisse waren ärmlich. Leber machte die mittlere Reife und begann eine kaufmännische Ausbildung in einer Tapetenfabrik. Aber das war nicht der Beruf, den er ausüben wollte. Schon früh hatte er entdeckt, eine Neigung zum Schreiben zu haben. Texte verfassen, sie interessant zu gestalten, das war seine Berufung. Da er zudem politisch sehr interessiert war, erschien ihm früh der Beruf des Journalisten erstrebenswert. Aus diesem Grund machte er nach dem Ende der Ausbildung das Abitur. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich in dieser Zeit durch das Verfassen von Zeitungsberichten. Zusätzlich gab er Nachhilfestunden. Als der Große Krieg ausbrach, meldete er sich wie die meisten seiner Freunde freiwillig zum Kriegsdienst. Er wurde zweimal verwundet und zum Leutnant befördert. Nach dem Krieg blieb er zunächst beim Militär. Erst als es 1920 zum Kapp-Putsch kam, stellte er sich mit seinem Regiment auf die Seite der Republik und schied noch im gleichen Jahr aus Protest aus der Reichswehr aus. Er promovierte an der Universität Freiburg und bekam im Anschluss daran die Stelle als Chefredakteur des »Lübecker Volksboten« angeboten. Das Blatt gehörte der SPD, der er selbst schon seit 1912 angehörte. In Lübeck wurde er schnell heimisch. Die Kollegen und auch die Genossen nahmen ihn mit offenen Armen auf. Er wurde sofort in die Bürgerschaft gewählt. Das Einzige, was ihm zu seinem Glück noch fehlte, war eine Frau, mit der er eine Familie gründen könnte. Er hatte auch schon ein Mädchen kennengelernt, das ganz seiner Vorstellung entsprach. Sie hieß Annedore und war zu seinem Leidwesen erst achtzehn Jahre alt. Leber war ihr bei verschiedenen öffentlichen Veransttungen begegnet und hatte sich sofort in sie verliebt. Sie war etwas kleiner als er, hatte dichte dunkle Locken und ein Lächeln, das das Herz eines jeden Mannes zum Schmelzen bringen konnte. Allerdings war sie gleichermaßen schüchtern und scheu, was Leber auf den Umstand zurückführte, dass sie ganz und gar unter der Fuchtel ihres Vaters stand. Oberstudienrat Georg Rosenthal leitete das Katharineum, ein angesehenes Gymnasium, und war eher konservativ ausgerichtet. Annedore war niemals auf einer Schule gewesen, sondern wurde von ihrem Vater persönlich zu Hause unterrichtet. Direktor Rosenthal wäre alles andere erfreut, wenn seine Tochter mit einem linken Schreiberling anbändeln würde. Dazu kam, dass Annedore, was man so hörte, in einigen Tagen nach München ziehen würde, um dort Jura zu studieren. Die Aussichten für eine Beziehung mit der schönen Annedore standen also alles andere als gut. Vielleicht sollte Leber nach einem anderen Mädchen Ausschau halten?

In diesem Moment klopfte es an der Tür. Leber nahm die Füße vom Tisch und rief: »Herein!«

Er hatte das Wort kaum zu Ende gesprochen, da flog die Tür auf und Theodor Schwartz – von fast allen Tetje genannt – betrat den Raum. Tetje war in Lübeck eine Institution. Jeder hatte Respekt vor dem mittlerweile achtzigjährigen Mann mit dem zotteligen Rauschebart, der ein wenig an Karl Marx erinnerte. Tetje war in seinem Leben alles Mögliche gewesen: Schiffsjunge und Matrose in seiner Jugend, später Speisewirt und schließlich Reichstagsabgeordneter und Funktionär. Nebenbei gehörte er der Lübecker Bürgerschaft an und war lange Jahre Geschäftsführer des 'Volksboten'. Auch wenn er längst in Rente war, übte er immer noch großen Einfluss aus. Mit ihm sollte man es sich auf keinen Fall verscherzen. Leber erhob sich und begrüßte Tetje artig. Wenn er ihm gegenüberstand, fühlte er sich immer wie ein Schuljunge. Doch heute gefiel ihm Tetje nicht besonders. Er wirkte zerbrechlich und setzte sich unter lautem Ächzen auf einen der Stühle.

»Was macht das Zeitungsgeschäft?«, erkundigte er sich.

»Läuft prima. Die Auflage ist unverändert hoch. Sie steigt sogar an. «

»Gut, gut«, sagte Tetje. »Der ›Volksbote‹ ist deutlich besser geworden, seitdem du das Zepter schwingst, und auch deine Artikel gefallen mir ausgezeichnet.«

Leber war erleichtert. Zwar hatte er bislang kaum Kritik über seine Arbeit gehört, aber bei Schwartz konnte man nie wissen.

»Das ehrt mich sehr«, bemerkte er knapp.

»Überhaupt gefällst du mir sehr gut. Für einen Zugezogenen hast du dich sehr schnell eingelebt, bist beliebt bei den Arbeitern, kannst gut reden.«

Tetje selbst stammte aus Lübeck und hatte die Stadt nie verlassen, wenn man von seinen Schiffsreisen und den beruflichen Fahrten quer durchs Reich absah. Er war sozusagen ein Lübecker Urgestein, und kannte jeden Kieselstein in der Stadt.

Leber hob beschwichtigend die Hand. »Ich versuche nur, mein Bestes zu geben.«

»Jetzt stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du bist doch sonst nicht so zurückhaltend, mein Lieber.«

»Ich trage nur mit Vehemenz meine Standpunkte vor.«

»Und das solltest du auch weiterhin tun. Bedenke aber immer, dass Lübeck kein Ort für eine Revolution ist. Im Gegensatz zu Kiel und anderen Städten haben wir hier stets versucht, mit den alten Kräften einen Ausgleich hinzubekommen. Auch nach dem Wahlsieg 1918 wurde keine Räteregierung installiert, sondern wir haben die Senatoren im Amt gelassen. Erst nach Ende ihrer jeweiligen Amtszeit haben wir sie durch Sozialdemokraten und Demokraten ersetzt.«

»Ja, ich weiß. Der bruchlose Übergang!«

Leber verzog ungewollt das Gesicht. Die Standpunkte der alten Lübecker Sozialdemokraten erschienen ihn manchmal ein wenig zu verzagt.

»Spotte nur. Trotzdem werden wir bald die Mehrheit haben. Aber deswegen bin ich nicht gekommen …« Tetje brach ab und wurde von einem Hustenanfall kräftig durchgeschüttelt. Nach einer Weile fuhr er fort: »Meine Kraft schwindet, und ich möchte wissen, dass auch in Zukunft alles seinen Gang nimmt.« Tetje musste nochmals laut husten. Leber war gespannt, was der Patriarch ihm heute offenbaren wollte. Nach ein paar Minuten schien sich Tetje wieder gefangen zu haben. »Ich möchte nicht, dass es zu Streitereien in der Partei kommt. Du sollst mich nicht falsch verstehen. Du hast großes politisches Talent und wirst es weit bringen, aber ich denke nicht, dass du geeignet wärst, Bürgermeister zu werden. Dazu hast du leider die falsche Herkunft.«

Leber wurde stutzig. Er hatte bislang nicht im Traum daran gedacht, Bürgermeister werden zu wollen. Überhaupt hatte er sich keine allzu großen Gedanken um irgendwelche politischen Ämter gemacht. Er war froh, den »Volksboten« im Griff zu haben. Für die Bürgerschaft hatte er kandidiert, weil die Partei ihn dazu mehr oder weniger gedrängt hatte. Allerdings war er schnell zu der Erkenntnis gelangt, dass die Teilnahme an wichtigen Sitzungen für die Zeitungsarbeit erhebliche Vorteile brachte. Außerdem war er dadurch in der ganzen Stadt bekannt geworden, auch bei der bürgerlichen Klientel, die niemals die Arbeiterpresse lesen würde. Erst vor Kurzem hatte er mit Thomas Mann ein paar Sätze wechseln können, als dieser seiner alten Heimatstadt einen Besuch abstattete. Und vermutlich wäre er auch Annedore niemals begegnet. Aber Bürgermeister …

»Ich denke, dass Paul einen guten Bürgermeister abgeben würde«, führte Tetje weiter aus.

»Paul Löwigt?«, fragte Leber und fuhr, ohne auf eine Reaktion von Tetje zu warten, fort : »Ja natürlich, das sehe ich genauso. Ich werde ihn voll und ganz unterstützen. Hauptsache wir schaffen es, Neumann aus dem Amt zu drängen. Sein deutschnationales Geplapper ist unerträglich. Ich glaube, er steckt mit den Republikfeinden unter einer Decke.«

Der parteilose Johann Neumann war seit einem Jahr Lübecker Bürgermeister und stand im Ruf, enge Kontakte zum deutschnationalen Lager zu hegen. Leber mochte ihn nicht besonders, was sich vor allem darin äußerte, dass er seit Monaten in seinen Artikeln deutliche Worte gegen ihn wählte.

»Wunderbar. Dann sind wir einer Meinung, was das betrifft. Du hingegen solltest dich nach Berlin orientieren. Dort wird dein Talent gut zur Geltung kommen. Die Reichstagsfraktion kann mutige und wortgewaltige Männer gebrauchen.« Mit diesen Worten mühte sich Tetje aus dem Stuhl. Er verabschiedete sich von Leber und verließ schwerfällig und langsam, auf einen Gehstock gestützt, das Büro.

Julius Leber blieb eine Zeit lang nachdenklich sitzen. Obwohl er wenig für Sentimentalitäten übrig hatte, gingen ihm die Worte des Patriarchen sehr nahe. Man brauchte keine hellseherischen Fähigkeiten zu besitzen, um die Tragweite dieses Gesprächs zu erfassen. Tetje war dabei, sein Vermächtnis zu machen. Auch wenn Theodor Schwartz ein hohes Alter erreicht hatte, bislang hatte nichts darauf hingedeutet, dass es ihm schlecht ging. Jetzt war sich Leber sicher, dass die Lübecker Partei bald ohne ihren langjährigen Fahrensmann auskommen müsste. Nachdenklich und auch ein wenig wehmütig zündete er sich eine Zigarette an.

1923

Lübeck. Trudel war ein aufgewecktes Mädchen mit blonden Haaren, das jeden Tag vergnügt und zu allen freundlich war. Man hätte sie sich gut in einem hübschen Kleidchen im Park irgendeines ostpreußischen Schlosses vorstellen können. Auch im Garten einer bürgerlichen Villa hätte sie mit Sicherheit eine sehr gute Figur abgegeben. Doch vom sorglosen Leben einer Bürgerstochter oder gar einer Prinzessin hatte sie nicht die leiseste Ahnung. Tatsächlich war sie das zehnte Kind von August Johann Meyer und seiner Frau Marie Auguste. Die Familie lebte in einer engen Behausung im Gängeviertel der Lübecker Altstadt. Aufgrund der inselgleichen Lage konnte die Stadt nicht mit der immer weiter steigenden Einwohnerzahl wachsen. Die geringe Grundfläche musste optimal ausgenutzt werden. Aus diesem Grund war man dazu übergegangen, schmale, niedrige Gänge in die Vorderhäuser zu brechen und die Hinterhöfe mit Buden zu bebauen. Mit der Zeit war ein ganzes Geflecht von Hinterhäusern, Höfen und Wegen entstanden. In den ein- oder zweigeschossigen Behausungen wohnten zunächst Tagelöhner und Beschäftigte des Gewerbes, später dann die in die Stadt drängenden Arbeiter. Trudel lebte in Haus eins, Durchgang sechsundfünfzig in untragbaren, beengten Wohnverhältnissen. Trudels Vater, ein gelernter Huf- und Wagenschmied, arbeitete als Schlosser. Sein Gehalt reichte bei Weitem nicht aus, um der Familie ein auskömmliches Dasein zu sichern. Dies war auch der Grund, warum ihre Mutter, obwohl sie elf Kinder erziehen und versorgen musste, zusätzlich als Näherin arbeitete.

Trudel war in diesem Jahr in die Schule gekommen und zur Freude ihrer Eltern hatte sich herausgestellt, dass sie nicht nur blitzgescheit, sondern auch höflich und bescheiden war. Vielleicht würde sie es einmal besser haben und in einer größeren Wohnung leben können. Doch um solche Zukunftsgedanken scherte sich Trudel nicht. Sie spielte lieber mit den anderen Kindern in den engen Gassen und Winkeln der Hinterhöfe Verstecken. Momentan hockte sie hinter einer Tonne.

»Trudel, ich hab’ dich entdeckt«, schrie eine helle, klare Kinderstimme. Trudel wusste sofort, zu wem sie gehörte. Clara wohnte zwei Häuser weiter in ähnlichen Verhältnissen wie sie selbst. Sie war genauso blond wie Trudel. Man hätte sie glatt für Zwillinge halten können. Die beiden kannten sich, seit sie denken konnten, und gingen zum Glück in die selbe Klasse. Trotzdem ärgerte sich Trudel in diesem Moment über Claras Auftauchen. Ihre Freundin hatte bislang nicht mitgespielt. Doch jetzt hatte sie sie mit ihrer Unachtsamkeit verraten. Noch hoffte Trudel, dass die anderen diesen Fauxpas nicht mitbekommen hatten. Sie legte den Zeigefinger auf ihre Lippen und sah Clara eindringlich an. Ihre Freundin schien sich erst jetzt bewusst zu werden, dass sie Trudels Versteck verraten hatte. Innerhalb weniger Sekunden wechselte ihr Gesichtsausdruck von entschuldigend zu unbeteiligt, denn am Ende der Gasse tauchte Fritz auf. Fritz war ein Jahr älter als die beiden, hatte ein Lausbubengesicht mit jeder Menge Sommersprossen und war auch ansonsten ziemlich vorlaut.

»Wo ist Trudel?«, rief er und kam auf Clara zugelaufen.

Clara zuckte nur mit den Schultern. Fritz blieb stehen und blickte sie grimmig an. Trudel drückte sich dicht an die Tonne, hinter der sie immer noch hockte.

»Du hast sie wirklich nicht gesehen?«, vergewisserte sich Fritz.

»Ganz sicher!«, log Clara, ohne mit der Wimper zu zucken.

»Und warum stehst du hier so dumm rum?« Fritz musterte Clara skeptisch von Kopf bis Fuß.

»Weil ich auf meinen Bruder warte. Der nimmt mich nämlich zu den Roten Falken mit«, sagte Clara stolz.

»Na dann«, murmelte Fritz und nahm die Suche nach Trudel wieder auf, indem er die Gasse zurückrannte. Als er um die Ecke verschwunden war, kroch Trudel hinter der Tonne hervor.

»Seit wann bist du bei den Roten Falken?«, fragte Trudel verwundert.

»Seit heute«, entgegnete Clara. »Klaus nimmt mich mit. Aber natürlich komme ich erstmal zu den Nestfalken. Die Roten sind nur für größere.« Clara rümpfte die Nase. Trudel zog die Stirn in Falten. Sie wusste nicht, ob sie eifersüchtig sein sollte oder nicht. Claras gesamte Familie war irgendwo engagiert, bei den Sozis, bei den Falken, in der Gewerkschaft. Ihre Eltern hingegen waren nicht in der Partei. Ihr Vater wählte zwar immer die Sozis, hielt sich ansonsten aber aus der Politik raus. Mutter hatte keine Zeit für Fisimatenten, wie sie immer sagte.

Sie habe genug mit Nähen und Kindergroßziehen zu tun.

»Willst du auch mit?«, fragte Clara keck.

Trudel schüttelte den Kopf.

»Ach komm! Die machen tolle Spiele da. Zelten und so.«

»Ich glaube, meine Eltern wären nicht so begeistert.«

In diesem Moment trabte Klaus um die Ecke. Claras Bruder war schon groß. Mindesten vierzehn oder fünfzehn. Er trug ein leuchtend blaues Hemd, dazu ein rotes Halstuch. Das Blau der Kornblumen und das Rot der Mohnblüten, dachte Trudel. Klaus sah richtig schick in der Falkenuniform aus. Vielleicht sollte sie doch …

»Da! Jetzt hab ich dich!« Trudel sah in die Richtung, aus der die Stimme kam. Fritz kam mit lautem Gebrüll in hoher Geschwindigkeit auf sie zugerannt und stürzte sich auf sie. Sekundenbruchteile später hielt er sie fest umklammert, und Trudel konnte Clara und Klaus nur noch am Ende der Gasse um die Ecke biegen sehen.

Zwei Tage später kam es in der Lübecker Altstadt zu einer großen Protestkundgebung. Das Deutsche Reich steckte mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Die nach dem Versailler Vertrag an die Kriegsgewinner zu zahlenden Reparationen erstickten jede Wirtschaftskraft. Zudem herrschte eine große Geldentwertung. Infolge all dieser Umstände war die politische Lage mehr und mehr undurchsichtig geworden. Ein Jahr zuvor hatten die Deutschnationalen Außenminister Walter Rathenau ermordet. Überall im Land kam es zu kleineren und mittleren Aufständen und Abspaltungsversuchen – mal von links, mal von rechts. Während die Reichsregierung in Sachsen Militär einsetzte, weil dort die Kommunisten in die Regierung eingetreten waren, blieben die Abspaltungsversuche Bayerns ungesühnt. Einen Mann namens Adolf Hitler, der aufrührerische Reden hielt, ließ man gewähren. Zeitgleich war das Ruhrgebiet von den Franzosen besetzt worden. Die Nachbarn wollten sicher gehen, auch in Zukunft die Reparationszahlungen zu erhalten.

In Lübeck wurden die Aufläufe von Sozis, Kommunisten und Gewerkschaften immer imposanter. Tausende liefen durch die Straßen, trugen meist schwarze oder braune Arbeitermützen. Teilweise steckten sie in den grauen Uniformen des Rotfrontkämpferbundes. Viele schwenkten rote Fahnen oder hielten Transparente in die Höhe. »Es lebe die Weltrevolution« oder »Alle Macht den Arbeitern« stand darauf geschrieben. Die Demonstranten sangen und sagten Sprechchöre auf. Sogar Marschmusik wurde gespielt. An den Straßenrändern hingegen tummelte sich die Polizei, ausstaffiert mit schwarzen Tschakos und blauen Uniformen.

Trudel stand mit ihrer Mutter ebenfalls am Straßenrand und beobachtete die vorbeiziehende Menschenmenge. Es herrschte eine ausgelassene, beinahe vergnügliche Stimmung. In Gedanken sang Trudel eines der Lieder mit. »Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.« Ihr gefiel die Melodie und was sollte schon schlimm daran sein, für das Menschenrecht zu demonstrieren? Doch plötzlich kam Unruhe in die Menge. Die Musikkapelle geriet außer Takt und die Sprechchöre waren nicht mehr einheitlich, sondern wichen einem wilden Durcheinander. Es wurde geschubst und getreten. Plötzlich sah Trudel Claras Bruder auf sie zustürmen. Klaus steckte wie meist in der Falkenkleidung. Vermutlich war seine Gruppe in der Demonstration mitgelaufen. Dass er jetzt abgehetzt mit schweißüberströmtem Gesicht am Straßenrand vor Trudel und ihrer Mutter auftauchte, war mehr als ungewöhnlich. Obwohl Trudel von solchen Dingen nicht viel verstand, spürte sie, dass etwas aus dem Ruder zu laufen schien.

»Los, schnell weg hier!«, schrie Klaus. Er hatte Trudels Mutter fast erreicht und zog sie und Trudel weg. »Dahinten ist eine Seitenstraße!« Seine Stimme überschlug sich beinahe. Trudel wurde von ihrer Mutter an der Hand gepackt und hinter Klaus hergezogen.

»Was ist denn los?«, fragte Marie Auguste, nachdem sie in die nächste Seitenstraße abgebogen und noch ein paar Meter weitergerannt waren.

»Die Polizei ist mit allerhand Lastwagen angerückt. Die Schupos sind heruntergesprungen und haben mit Gummiknüppeln auf die Demonstranten eingedroschen!« Klaus war immer noch völlig außer Atem. »Keine Ahnung, was das soll. Wir haben doch völlig friedlich demonstriert.«

»Wo soll das alles noch hinführen?«, fragte Marie Auguste kopfschüttelnd. »Hoffentlich gibt es keine Verletzten.«

»Vermutlich schon, davon ist auszugehen«, erwiderte Klaus. »So wie die auf die erste Reihe eingedroschen haben, wird einiges Blut geflossen sein.«

»Oh Gott!« Marie Auguste hielt sich erschrocken die Hand vor den Mund.

»Es ist einfach nicht zu verstehen. Die Deutschnationalen dürfen auf offener Straße Leute erschießen – und hier verprügelt man harmlose Arbeiter und Erwerbslose.«

»Das wird alles noch ein böses Ende nehmen. Komm Trudel, wir gehen nach Hause. Hoffentlich ist Vater nichts passiert.« Sie zog Trudel wieder die Straße entlang. »Und danke, dass du uns gewarnt hast.«

***

Die Empörung der Arbeiter über die gewaltsame Auflösung der Demonstration war groß. Noch Tage später gab es in ganz Lübeck kaum ein anderes Gesprächsthema. Nachdem sich die aufgeheizte Stimmung nicht beruhigen wollte, entschloss sich der Polizeichef auf Anraten des Senats zu einem Trick. Er beorderte die Einsatzkräfte in die Kasernen. Die Stadtregierung übertrug die Aufgabe, auf den Straßen für Ruhe und Ordnung zu sorgen, an die »Vereinigung Republik«. In ihr hatten sich vor allem Sozialdemokraten, aber auch andere demokratische Parteien zusammengeschlossen.

So kam es, dass Ludwig Frahm sich unverhofft in einer Polizeidienststelle wiederfand, um von dort aus die Ruhe im Stadtteil sicherzustellen.

»Hier, bring das zu Ludwig«, sagte Tante Dora mürrisch und stellte eine Ledertasche auf den Küchentisch. Zuvor hatte sie Suppe gekocht und Kaffee und Wasser in Blechflaschen abgefüllt. »Dein Großvater wird hungrig sein, es aber zum Mittagsessen nicht nach Hause schaffen.«

Herbert nahm die Tasche und machte sich auf den Weg. Die Polizeiwache lag keine fünf Minuten Fußweg von Frahms Wohnung entfernt. Dort angekommen, durchquerte der Junge ehrfürchtig einen langen Gang, von dem die Türen zu den Dienstzimmern abgingen. An dessen Ende klopfte er an eine der Türen und trat vorsichtig ein. In dem dunklen, etwas muffig riechenden Zimmer thronte sein Großvater mit wichtiger Miene hinter einem Schreibtisch. Eine Armbinde wies ihn als Ordnungshüter auf. Herbert schloss die Tür und trat auf ihn zu.

»Hier, Papa, von Tante Dora!«

Herbert stellte die Tasche auf das Schreibpult und sah sich um. Außer Ludwig Frahm waren noch drei andere Männer von der »Vereinigung Republik« anwesend, die ebenfalls Armbinden trugen. Herbert kannte sie vom Sehen. Sie saßen um einen Holztisch und tranken Kaffee aus Blechtassen.

»Und, wie ist die Lage?«, erkundigte sich Herbert artig.

»Ruhig. Wir haben alles im Griff«, antwortete Ludwig Frahm und zog die Tasche zu sich. »Ich habe einen Bärenhunger.«

Zu mehr kam er allerdings nicht, da in diesem Moment die Tür aufgerissen wurde. Zwei weitere Ordnungshüter hielten einen Mann mit festem Griff an den Oberarmen und schoben ihn unsanft in die Polizeiwache, als hätten sie einen Schwerverbrecher auf frischer Tat ertappt. Herbert wich zwei Schritte zurück und musterte das Trio. Die beiden Ordnungshüter zerrten den Mann, der ärmlich, aber keinesfalls gewalttätig aussah, vor Ludwig Frahm. Der schob die Essenstasche beiseite und streckte den Rücken. Mit der runden Nickelbrille, dem kahl geschorenen Kopf und dem ernsten Gesicht strahlte er eine natürliche Autorität aus. Auch der Festgenommene nahm sofort Haltung an.

»Was ist mit ihm?«, wollte Frahm wissen.

»Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt«, brüllte einer der beiden Ordnungshüter.

»Nun, welche Straftat hat er begangen?«

»Ich weiß nicht, ob es eine Straftat ist«, erwiderte der andere. »Vielleicht eher ein Vergehen. Ja, ich glaube, als solches könnte man es bezeichnen.«

Herbert, der die Szenerie interessiert beobachtete, registrierte, wie sein Großvater allmählich ungeduldig wurde.

»Also, was hat er angestellt?«

»Wir haben ihn ein paar Straßen weiter dingfest gemacht, als er …«, der Mann stockte – offenbar war ihm die weitere Wortwahl peinlich – »… an eine Laterne gepinkelt hat.«

Herbert, der mindestens mit einem Diebstahl gerechnet hatte, unterdrückte mit Mühe ein Lachen. Auch von seinem Großvater wich erkenntlich die Anspannung.

»Das geht natürlich gar nicht«, sagte er im nüchternen Ton. »Lübeck ist eine saubere Stadt. Da pinkelt man nicht auf offener Straße.« Er sah den Mann streng an.

»Ja, ich weiß, dass es ein Fehler war. Aber ich konnte nicht mehr einhalten«, stotterte der Übeltäter.

»Was machen wir denn jetzt mit ihm?«, fragte einer der Ordnungshüter.

Ludwig Frahm sah sich fragend zu dem Trio um, das immer noch am Holztisch saß. Die Drei hatten genau wie Herbert das Geschehen aufmerksam verfolgt und zuckten mit den Schultern. Ludwig Frahm musterte den Festgenommenen prüfend.

»Also gut«, sagte er nach einiger Zeit nachdenklich. »Da du geständig bist, sollten fünf Schläge mit dem Gummiknüppel auf den Hintern ausreichen. Das nächste Mal pinkelst du zu Hause.«

1926

Lübeck. Julius Leber schenkte sich genüsslich ein Glas Wein ein. Endlich war es geschafft. Nach langem Ringen hatte Bürgermeister Neumann in der heutigen Bürgerschaftssitzung seinen Rücktritt erklärt. Zuvor hatte ihm die Bürgerschaft mit deutlicher Mehrheit das Misstrauen ausgesprochen und unmittelbar im Anschluss Paul Löwigt zu seinem Nachfolger gewählt. Tatsächlich war Leber an all diesen Entwicklungen nicht unbeteiligt gewesen. Neumann war lange Jahre mit Anführern des altdeutschen Verbandes bekannt. Jener unerträglichen Vereinigung, die lautstark gegen die Republik agitierte, Attentate unterstützte und durch völkisch-antisemitische Propaganda auffiel.

Von daher hatte es auf der Hand gelegen, dass Neumann über diverse Putsch- und Diktaturabsichten Bescheid wusste. Offensichtlich galt dies sowohl für den Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 als auch die neuesten Diktaturpläne. Nachdem unter anderem der »Volksbote« mehrfach und ausdauernd berichtet hatte, war Neumann nicht mehr zu halten gewesen.

Seit Neumanns Wahl zum Bürgermeister hatten Leber und die SPD gegen ihn gewettert. Schon vor zwei Jahren waren sie fast am Ziel gewesen, waren allerdings mit einer Volksabstimmung gescheitert. Theodor Schwartz erlebte all dies nicht mehr. Er war wenige Wochen nach dem Besuch in der Redaktion gestorben. Obwohl er ein hohes Alter erreicht hatte, bestürzte sein Tod die Lübecker Arbeiter. Menschenmassen säumten die Straßen, als sein Sarg zu Grabe getragen wurde.

Leber trank zwei Schluck Rotwein und brachte ein paar handschriftliche Notizen zu Papier, die für die morgige Ausgabe des »Volksboten« bestimmt waren. Nach getaner Arbeit trank er die restliche Flasche leer und machte sich auf den Weg nach Hause.

Am nächsten Morgen fuhr Leber mit dem Zug nach Berlin. Wie von Schwartz prognostiziert, hatte er einen guten Listenplatz ergattert und war seit den letzten Wahlen Reichstagsabgeordneter. Leber war stolz darauf, auch wenn die Abgeordnetentätigkeit noch mehr Arbeit bedeutete. Aber er war deutlich näher am politischen Geschehen, glaubte sogar, einen gewissen Einfluss auszuüben. Und das, obwohl er sich als Neuling in der Fraktion hinten anstellen musste. Die großen Reden hielten andere. Leber lauschte ihnen mit großem Interesse und machte sich ständig Notizen. Mittlerweile kannte er alle Protagonisten der Weimarer Republik, die meisten persönlich, die anderen zumindest vom Sehen. Das Leben in Berlin unterschied sich gewaltig von dem in Lübeck. Während es dort recht beschaulich zuging, geschah in der großen Reichshauptstadt alles mehr oder weniger gleichzeitig. Leber hatte sich in Berlin ein möbliertes Zimmer genommen. Dort lebte er in beengten Verhältnissen, wenn er sich zu den Sitzungen dort aufhielt.

Der Zug rumpelte über die Schienen und schaukelte Leber hin und her. Er war noch müde vom gestrigen Abend, sah verschlafen aus dem Fenster und träumte von Berlin. Neben der Aussicht auf spannende Reichstagsdebatten gab es nämlich noch einen weiteren Grund, warum er sich auf den bevorstehenden Berlinaufenthalt noch mehr freute als sonst. In der letzten Sitzungswoche war er völlig unverhofft Annedore über den Weg gelaufen. Erst hatte er an eine Verwechselung geglaubt und es nicht gewagt, sie anzusprechen. Doch dann war ihm alles wie eine glückliche Fügung erschienen und er war auf die liebliche, dunkelgelockte Dame zugetreten. Entgegen seiner ansonsten berüchtigten Wortgewalt war es ihm schwergefallen, verständliche Sätze zu formulieren.

»Gestatten Sie, dass ich Sie anspreche. Sie erinnern mich an ein Mädchen aus Lübeck ...« Leber war sich dabei ziemlich dämlich vorgekommen, zumal, als die Dame in ein lautes Lachen ausbrach.

»Sprechen Sie doch nicht so gestelzt, mein lieber Herr Leber. Sie sind doch sonst nicht so auf den Mund gefallen!«

»Dann sind Sie es also wirklich, Annedore?«, stotterte Leber fassungslos.

»Natürlich. So wahr ich hier sitze. Das ist ja wirklich ein großer Zufall.« Annedore Rosenthal lächelte immer noch amüsiert.

»Was machen Sie denn in Berlin?«, fragte Leber hocherfreut darüber, dass er sich nicht geirrt hatte. »Nach meinem Kenntnisstand studieren Sie Jura in München.«

»So, Sie sammeln also Informationen über mich. Was soll ich denn davon halten?!« Annedore machte ein ernstes Gesicht.

»Nein, nein, so dürfen Sie das nicht verstehen.« Leber hob abwehrend beide Hände und fühlte sich doch ein wenig ertappt.

»Das muss Ihnen nicht peinlich sein, schließlich sind Sie Journalist«, entgegnete Annedore lächelnd und fügte hinzu: »Und neuerdings auch Reichstagsabgeordneter. Wahrscheinlich haben Sie deswegen nicht mehr genug Zeit, um gründlich zu recherchieren. Ich habe mein Jurastudium nach fünf Semestern abgebrochen. Das ist doch nichts für mich.«

»Abgebrochen?« Leber war überrascht. »Was studieren Sie denn stattdessen?«

»Nun, ich studiere Kleidung«, sagte Annedore mit vergnügtem Gesicht. Da Julius Leber sie ungläubig ansah, fügte sie zur Erklärung hinzu: »Ich mache eine Schneiderlehre.«

Das verblüffte Leber in der Tat. »Das wird Ihren Vater aber nicht besonders erfreuen«, antwortete er. Insgeheim dachte Leber, dass Direktor Rosenthal nicht nur wenig erfreut sein würde, sondern tief enttäuscht, wenn nicht gar entrüstet.

Sie hatten sich noch eine ganze Zeit lang weiter unterhalten und mehr als bestens verstanden. Seit diesem Abend ging ihm ihr Lächeln nicht mehr aus dem Sinn. Er musste sie unbedingt wiedersehen. Glücklicherweise schien ihr der Abend ebenso gut gefallen zu haben, denn sie hatte sich zum Abschied sehr enttäuscht darüber gezeigt, dass er erst einige Wochen später wieder in Berlin weilen würde. Doch sie hatten sich gleich für den ersten Abend der neuen Sitzungswoche verabredet.

***

Lübeck.

»Wir ziehen um!«, verkündete Ludwig Frahm eines Abends mit feierlicher Stimme. Für einen Moment wurde der Raum von Schweigen erfüllt.

»Aber warum denn?«, fragte Herbert. »Und vor allem: wohin?« Herbert mochte die kleine Wohnung in der Nähe der Fabrik. Zwar war sie beengt und man hing ziemlich aufeinander, aber das hatte ihn bislang nicht sonderlich gestört. Hier war er aufgewachsen. Hier wohnten seine Freunde und er kannte jeden Pflasterstein auf der Straße. Er war jetzt dreizehn Jahre alt und besuchte seit Kurzem die Realschule. Mit dem Schulwechsel hatte er nicht nur Abschied von der alten Klasse genommen. Auch der Rohrstock, der in der strengen Mittelschule beinahe täglich geschwungen wurde, war verschwunden. Auf der liberalen Realschule herrschte ein anderer Geist. Großvaters Ankündigung kam aus heiterem Himmel. Bislang war es auch kein Thema gewesen, dass sein Großvater die Arbeit wechseln würde. Was konnte es also für einen Grund geben, die Werkswohnung zu verlassen?

»Man hat mir eine Neubauwohnung in der Trappenstraße angeboten«, sagte Ludwig mit stolzer Stimme.

»Eine Neubauwohnung?«, erwiderte Herbert, der immer noch nicht recht wusste, ob er sich freuen sollte oder nicht.

»Ja!«, frohlockte Tante Dora und legte die Hände auf Herberts Schultern, was diesem sichtlich unangenehm war. »Zwei Zimmer, große Küche und ein modernes Badezimmer. Stell dir das mal vor!«

»Zwei Zimmer?« hakte Herber nach. Das war keine so große Verbesserung. Oder sollte eines der beiden Zimmer tatsächlich für ihn allein ein?

»Na ja«, sagte Ludwig. »Eigentlich sind es sogar drei. Zu der Wohnung gehört noch eine Dachkammer. Das baut man heute so.«

»Eine Dachkammer?!«, stieß Herbert aus. Er hatte davon gehört, dass in den modernen Mietshäusern für jede Wohnung ein zusätzlicher Raum unterm Dach geschaffen wurde. Manche nutzten ihn als Abstellraum, aber in den meisten Fällen wurde er als Kinderzimmer verwandt. Eine eigene Dachkammer für ihn ganz alleine, das war in der Tat keine so schlechte Neuigkeit.

»Wir dachten uns, dass du dort einziehen könntest«, sagte Tante Dora. »Dann hast du vor uns mehr Ruhe.«

Tante Dora lächelte. Doch es war ein eisiges Lächeln, das nicht von Herzen kam. Natürlich ging es ihr nicht darum, dass Herbert seine Ruhe hatte. In Wahrheit wollte sie ihn nicht so oft um sich haben. Herbert war Tante Doras Doppelzüngigkeit egal. Es gab wirkliche schlechtere Nachrichten für einen Dreizehnjährigen als die Aussicht auf eine eigene Bude unterm Dach.

»Und?« Ludwigs Frage riss ihn aus den Gedanken. »Was sagst du dazu?«

»Es ist eine großartige Neuigkeit«, antwortete Herbert. Seine Freude war nicht gespielt.

Noch am gleichen Abend betrat Herbert zum ersten Mal die sechs Quadratmeter große Dachkammer, in der natürlich noch keinerlei Möbel standen. Durch ein kleines Fenster, das in einer Gaube lag, schien die Sonne auf die weiß getünchten Wände. Die Luft roch unverbraucht nach frischer Farbe und Holz. Die sechs Quadratmeter wirkten riesig und Herbert dachte darüber nach, wie er Bett, Schrank und Tisch aufstellen könnte. Ludwig war im Türrahmen stehen geblieben und betrachtete den Jungen voller Stolz. Die neue Wohnung war für Ludwig der pure Luxus. Die Welt nahm einen guten Lauf. Er hatte es immer gewusst. Für einen Landarbeiter, der einst aus der tiefsten Provinz nach Lübeck gekommen war, hatte er es weit gebracht. Und Herbert konnte noch mehr erreichen, Herbert schien sich wirklich zu freuen. Und Ludwig war froh darüber, wenn es dem Jungen gut ging. Er war einer der besten in der Schule und vielleicht war es sogar möglich, dass er nach der Realschule ein Gymnasium besuchen konnte. Dann standen ihm viele Türen offen.

»Gefällt es dir?«

»Sehr sogar«. Herbert lächelte und strich mit der Hand über die kahle Wand. »Wann ziehen wir ein?«

»Zum Ersten des nächsten Monats. Lass uns runter gehen.«

»Geh du schon mal vor. Ich komme gleich«, entgegnete Herbert und stellte sich ans Fenster.

***

Berlin. Die Fraktionssitzung dauerte endlos. Die Luft im Sitzungssaal war längst verbraucht, aufgezehrt vom Zigarettenqualm, stickig vom Atem der Abgeordneten. Sie diskutierten, bis die Köpfe heiß liefen, was in Anbetracht der allgemeinen Lage im Reich mehr als nachvollziehbar war.

Die Zahl der Arbeitslosen hatte mit fast zweieinhalb Millionen einen neuen Höchststand erreicht. Die sozialen Missstände nahmen nahezu täglich zu. Im Februar hatte die SPD beschlossen, ein Volksbegehren zur Fürstenenteignung zu unterstützen, dass innerhalb kürzester Zeit von mehr als zwölf Millionen Stimmberechtigten unterstützt wurde. Damit war das erforderliche Quorum bei Weitem überschritten worden. Für den morgigen Tag stand die Abstimmung im Reichstag auf der Tagesordnung.

Fraktionsvorsitzender Dittmann erläuterte seine Taktik wie immer wortreich. Leber hörte nur mit einem Ohr hin. Es war vorauszusehen, dass die Mehrheit im Reichstag den vorgelegten Gesetzentwurf ablehnen würde. Dafür stand die Koalition der bürgerlichen Parteien zu geschlossen. Die Diskussionen liefen an ihm vorbei wie einer jener Stummfilme, die er in der letzten Zeit gesehen hatte. Nur die Musik fehlte. Immer wieder drifteten seine Gedanken ab. Am Abend war er endlich mit Annedore verabredet. War es ein Rendezvous, wie man in Frankreich sagte? Die Formulierung hatte etwas Verruchtes. Und verrucht waren seine Gedanken durchaus. Er spielte mehrere Möglichkeiten durch, wie er den Abend gestalten könnte. Sollte er dem gemeinschaftlichen Abendessen den Besuch eines Lichtspielhauses oder einer Tanzveranstaltung folgen lassen? Er war sich unschlüssig, tendierte aber zum Film. Tanzen konnte man danach immer noch. Der Abend war schließlich lang genug. Die Meldung, dass Reichspräsident Hindenburg eine neue Flaggenverordnung erlassen habe, lenkte ihn von seinen Gedanken ab. Zukünftig war es den deutschen Auslandsvertretungen erlaubt, neben der schwarz-rot-goldenen Reichsflagge auch die schwarz-weiß-rote Handelsflagge zu hissen. Die meisten seiner Fraktionsmitglieder überboten sich in Missfallensbekundungen. Sie witterten einen Affront gegen die Demokratie. Leber sah dies genauso. Doch er unterließ es, einen eigenen Wortbeitrag abzuliefern und begnügte sich, mit regem Beifall die Meinungsäußerungen seiner Genossen zu unterstützen.

Nachdem die Sitzung beendet war, verbrachte Leber einige Zeit in seinem Abgeordnetenbüro. Er sammelte Ideen für Artikel und telefonierte mit Fritz Solmitz, der die politische Redaktion des »Volksboten« leitete. Obwohl er jetzt knapp zwei Jahre Reichstagsabgeordneter war, befand er sich immer noch in einer Art Orientierungsphase. Für einen Neuankömmling aus der Provinz war es schwer, im politischen Apparat der Hauptstadt Fuß zu fassen. Die Fraktionsleitung hatte ihn in den Petitionsausschuss und den Steuerausschuss entsandt. Einmal hatte er im Reichstag gesprochen. Ansonsten spielte er in der Fraktion noch eine untergeordnete Rolle und verbrachte viel Zeit damit, Glossen für den »Volksboten« zu verfassen. Gleich in seinem ersten Kommentar hatte er sich über den kommunistischen Abgeordneten Katz mokiert, dem bei der Eröffnungssitzung das Hemd aus der Hose gehangen hatte. Es war vor allem Lebers derbe und deftige Wortwahl, die zur großen Beliebtheit seiner Glossen beitrug.

Doch Leber wollte sich auch in Berlin mehr in den Vordergrund schieben und war auf der Suche nach einem Thema, mit dem er sich profilieren konnte. Sorgsam hatte er in den vergangenen Monaten seine Kollegen beobachtet und Listen über ihre Tätigkeiten und Schwerpunkte geführt. Dabei war er auf den Umstand gestoßen, dass die Fraktion in Fragen des Militärs und der Außenpolitik weitaus schlechter aufgestellt war als auf anderen Gebieten. Endlich hatte er einen Ansatzpunkt für sich gefunden. Immerhin war er lange genug Soldat gewesen und schon aus diesem Grund so etwas wie ein Fachmann unter all den Pazifisten, die sich in der Fraktion tummelten.

Ein Blick auf die Uhr riss ihn aus den Gedanken. Es war mittlerweile fast sechs Uhr geworden. Langsam musste er sich sputen, wenn er nicht zu spät zur Verabredung mit Annedore kommen wollte. Er griff nach seiner Aktentasche und verließ kurze Zeit später den Reichstag.

Leber hatte in der Nähe des Kurfürstendamms ein möbliertes Zimmer angemietet. Die Wohnung seiner Vermieterin lag im dritten Stockwerk und bestand aus einem langen Flur, von dem zahlreiche Türen abgingen. Die Wohnungstür quietschte und die Dielen knarrten, als er den Flur betrat. Wenn er spätabends nach Hause kam, ärgerte er sich über die Geräusche, die er zwangsläufig verursachte. Nicht wegen der anderen Mitbewohner, die sich nicht besonders für sein Kommen und Gehen interessierten. Aber seine Vermieterin führte rege Buch über die Gewohnheiten ihrer Untermieter. Im Hinblick auf ihre Neugierde war sie Weltspitze. Leber hatte Glück. Fürs Erste entging er ihrer Fuchtel. Sie schwatzte mit einem seiner Mitbewohner in der Küche und redete dabei so laut, dass sie sein Kommen nicht bemerkte. Schnurstracks marschierte er in sein Zimmer, hängte den Mantel an den Haken hinter der Tür und stellte die Aktentasche darunter. Er legte sich für zehn Minuten aufs Bett. Den Wecker stellte er nicht, denn er war sowieso viel zu aufgekratzt, um einzuschlafen. Trotzdem tat es gut, für einen Moment die Augen zu schließen und den Körper zu entspannen. Dann machte er sich frisch, zog einen sauberen Anzug an und ließ sich von seiner Vermieterin, einer älteren Dame mit hochgesteckten Haaren, den obligatorischen Abendkaffee brühen.

»Na, so wie se aussehn, ham se noch wat vor, wa?!«, berlinerte sie.

Leber trank einen ersten Schluck, wobei er sich fast die Lippen verbrannte, und nickte kurz.

»Ick kenne diesen Blick. Aber nich, dasse hier mit Damenbesuch uffkreuzen. Dit is innem anständigen Haus vaboten. Ooch für nen Reichstachsabjeordneten.«

»Selbstverständlich, gnädige Frau«, entgegnete Leber so charmant, wie er nur sein konnte, wenn es nicht um Politik ging.

Nachdem er die Tasse ausgetrunken und mit seiner Vermieterin geschwatzt hatte, machte er sich mit klopfendem Herzen auf den Weg.

Zum Glück erreichte er das Kino eine knappe Viertelstunde vor der vereinbarten Zeit. Er reihte sich an der kleinen Schlange ein, die sich an der Kasse gebildet hatte, und hielt kurz darauf zwei Karten in den Händen. Mehr und mehr Besucher strömten an die Kasse und ließen die Schlange auf einige Meter anwachsen. Zufrieden steckte Leber die Karten in seine Manteltasche und betrachtete die Fotos im Schaukasten. Er hatte sich für »Menschen untereinander«, einen Film von Gerhard Lamprecht, entschieden. Er wollte für eine erste Verabredung keine Liebesschnulze auswählen. Wenn er die Besprechung des Films in der Zeitung richtig im Kopf hatte, ging es um ein typisches Berliner Mietshaus. In den unteren Stockwerken residierten ein Arzt und ein Juwelier, darüber eine Witwe und ein Beamter. In der nächsten Etage waren eine Tanzschule und ein Heiratsvermittlungs-Institut untergebracht. Ganz oben wohnten ein Luftballonverkäufer und ein verarmter Klavierlehrer.

»Huhu«, trällerte eine Stimme hinter ihm.

Leber drehte sich um. Annedore Rosenthal war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt. Sie trug einen kurzen modischen Rock, der ihr bis kurz über die Knie ging. Ihr Mantel reichte bis über die Hüfte und wurde in der Taille von einem Gürtel geschlossen. Annedore strahlte über das ganze Gesicht und sah einfach hinreißend aus.

Als sie das Gebäude betraten, hakte sie sich bei ihm unter. Leber war über so viel Nähe gleich zu Beginn der Verabredung erstaunt.

»Was hast du denn ausgesucht?«, fragte sie keck.

»Menschen untereinander«, antwortete er knapp. »Ich hoffe, du hast ihn noch nicht gesehen.«

»Nein. Und wenn, würde ich es nicht zugeben.«

»Hast du?«

»Nein, wirklich nicht.«

Leber holte die Karten aus seiner Manteltasche und hielt sie dem Einlasskontrolleur entgegen, der jeweils eine Ecke abriss.

»Mal sehen, ob der Film hält, was die Kritiken versprechen«, sagte Leber.

»Bestimmt. Nissen und die Gläßner sollen eine schauspielerische Glanzleistung abgeben. Und die Musik von Becce soll auch sehr gut sein.«

Die beiden betraten den glamourös gestalteten Kinosaal. Die Wände waren rot gestrichen und mit Stuck und Goldverzierungen bestückt. An der Decke prangten riesige Kronleuchter. Leber führte Annedore zu ihren Plätzen in der Mitte des Saals, der sich in den folgenden Minuten mehr und mehr füllte. Als das Licht ausging und der Vorhang zur Seite geschoben wurde, war ausnahmslos jeder Platz besetzt. Leber fühlte sich glücklich, obwohl es ihm vorkam, als ob Tausend Reize zeitgleich auf ihn einströmten. Von der Leinwand sprachen die Bilder zu ihm. Aus dem Orchestergraben schallte die Musik und neben ihm saß das hübscheste Mädchen der Welt, die es nicht versäumt hatte, einen verführerischen Duft aufzulegen. Immer wieder sog er den Geruch ihres Parfums in sich ein. Ab und an wandte er den Kopf zur Seite und betrachtete Annedores Silhouette. Sie tat indes so, als konzentrierte sie sich voll und ganz auf den Film. Trotzdem war sich Leber sicher, dass es ihr nicht anders ging als ihm.

Nach der Vorstellung gingen sie in den Europa-Pavillon, Restaurant und Tanzsaal zugleich. Sie bekamen noch einen Tisch im Obergeschoss. Leber bestellte Wein. Beim Essen musste Leber aus Lübeck berichten und Annedore erzählte viel von ihrem Studium in München. Mehr als einmal ertappte er sich dabei, wie er sich in ihren Augen verlor. Später tummelten sie sich auf dem Parkett. Das Orchester spielte Swing und sie tanzten viele Lieder durch. Keiner wollte den anderen loslassen. Es war weit nach Mitternacht, als sie das Tanzlokal verließen. Auf dem Nachhauseweg hielten sie sich an den Händen und zum Abschied gab Leber Annedore einen Kuss auf den Mund. Sie wirkte nur einen Moment irritiert, dann öffnete sie die Lippen. Zum Glück standen sie abseits der nächsten Straßenlaterne.

***

Lübeck. Als Trudel aufwachte, war draußen stockfinstere Nacht. Sie wälzte sich lange von der einen auf die andere Seite, scheiterte aber mit dem Versuch, wieder einzuschlafen. Irgendwann gab sie auf und schlich leise ans Fenster, immer darauf bedacht, keines ihrer Geschwister aufzuwecken, die im selben Raum schliefen. Sie stand lange am Fenster und beobachtete den sternenklaren Himmel, der allmählich von der aufgehenden Sonne erhellt wurde. Ab und an drehte sich eine ihrer Schwestern um, allerdings ohne dabei aufzuwachen. Trudel war aufgeregt. Heute sollte sie in der Aula ihrer Schule vor voll besetzten Rängen ein Gedicht aufsagen. Obwohl sie den Text längst auswendig konnte, sagte sie ihn sich in Gedanken immer wieder vor. Sie wollte sicher sein, keinen Hänger zu haben.

Vor zwei Jahren hatte sie die Mädchenschule am Dom verlassen und war auf die Lübecker Gemeinschaftsschule gewechselt. Dort wurden Jungen und Mädchen gemeinsam unterrichtet, obwohl das Unterrichtsgesetz eigentlich eine Trennung vorsah. Doch Kollegium und Elternschaft hatten nahezu einmütig entschieden, sich nicht daran zu halten. Gemischte Klassen waren eine große Neuerung und im alten Kaiserreich verpönt gewesen. Noch heute wetterten Bürgertum und Kirche gegen diese Unsitte. Trudel konnte daran nichts Anstößiges finden. Und die meisten Jungen waren auch nicht schlauer als sie. Nur in Mathematik wurde eine Ausnahme gemacht. Dort durften nur die Mädchen am Unterricht teilnehmen, die sehr gute Leistungen vorweisen konnten. Trudel gehörte zu ihnen. Und es gab noch eine Besonderheit. Die Eltern konnten wählen, ob die Kinder am Religionsunterricht teilnahmen oder an einem Fach namens Lebenskunde. Trudel fand das einen guten Namen, der interessante Dinge verhieß. Doch zu ihrem Leidwesen hatten ihre Eltern bestimmt, dass sie am Religionsunterricht teilnahm. Damit gehörte sie zu einer Minderheit. Die meisten ihrer Mitschüler entstammten aus Familien, die in der Arbeiterbewegung organisiert waren und den Religionsunterricht an einer staatlichen

Schule rundweg ablehnten.