12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

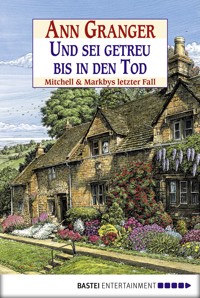

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Britische-Cosy-Krimis

- Sprache: Deutsch

Eine Wohlfühl-Krimi-Reihe mit einer starken und ungewöhnlichen Protagonistin: Ann Granger bietet mit der Fran-Varady-Serie Spannung mit sympathischen Figuren und typisch englischem Flair.

Dass sie stets Böses muss gebären

Fran Varady wird misstrauisch, als ein schmieriger Privatdetektiv ihr erzählt, dass eine Frau namens Eva ihn geschickt habe - Frans Mutter, die verschwand, als Fran sieben Jahre alt war. Nun liegt Eva im Sterben und Fran erfährt: Eva hat noch eine Tochter, und Fran soll sie finden ...

Und hüte dich vor deinen Feinden

Fran Varady hat endlich einen "richtigen" Job in einer Pizzeria gefunden, der ihr die nötigen Rücklagen verschafft, um wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Doch in dem Lokal gehen recht merkwürdige Dinge vor sich, die ihren detektivischen Spürsinn wecken. Doch dann geschieht ein grausamer Mord und Fran wird plötzlich von gefährlichen Verbrechern gejagt ...

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 982

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über die Reihe

Titel

Band 4 – Dass sie stets Böses muss gebären

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Band 5 – Und hüte dich vor deinen Feinden

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Über die Autorin

Weitere Reihen der Autorin

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über die Reihe

Fran Varady ist eine junge mittellose Schauspielerin in London. Eigentlich ist sie auf der Suche nach einem Job - stattdessen gerät sie immer wieder in Verbrechen hinein. Daher ermittelt sie nebenbei als Privatdetektivin ohne Lizenz und klärt mit ihrer optimistischen und zupackenden Art eine ganze Reihe von Mordfällen auf.

Band 4 - Dass sie stets Böses muss gebären

Fran Varady wird misstrauisch, als ein schmieriger Privatdetektiv ihr erzählt, dass eine Frau namens Eva ihn geschickt habe - Frans Mutter, die verschwand, als Fran sieben Jahre alt war. Nun liegt Eva im Sterben und Fran erfährt: Eva hat noch eine Tochter und Fran soll sie finden …

Band 5 - Und hüte dich vor deinen Feinden

Fran Varady hat endlich einen »richtigen« Job in einer Pizzeria gefunden, der ihr die nötigen Rücklagen verschafft, um wieder als Schauspielerin zu arbeiten. Doch in dem Lokal gehen recht merkwürdige Dinge vor sich, die ihren detektivischen Spürsinn wecken. Doch dann geschieht ein grausamer Mord und Fran wird plötzlich von gefährlichen Verbrechern gejagt …

ANN GRANGER

MORD INLONDON

FRAN VARADY ERMITTELTBAND 4-5

Aus dem Englischen von Axel Merz

Band 4Dass sie stetsBöses muss gebären

Für Christopher, eine stete Quelle neuer Geschichten und zur Hand, wenn irgendetwas mit dem Computer schief läuft …

Kapitel 1

»Und außerdem«, sagte ich zu Ganesh, »außerdem muss ich an meine Unabhängigkeit denken.«

»Was für eine Unabhängigkeit?«, erwiderte er, ziemlich grob für meinen Geschmack. »Du bist pleite, du bist ohne Wohnung, du pennst hier in Onkel Haris Garage. Du hast deinen ganzen Besitz in einer Plastiktüte, und dieser schwindsüchtige Köter ist die einzige Familie, die du besitzt.«

An dieser Stelle stieß Bonnie ein Bellen aus. Ganesh sah zu der Hündin, und sie legte die Ohren an und gab ein kehliges Winseln von sich.

»Hunde werden nervös, wenn man ihnen in die Augen sieht«, erklärte ich Ganesh. »Sie betrachten es als eine Herausforderung.«

»Ach, tatsächlich? Nun, meiner Erfahrung nach ist es jedenfalls besser, als ihnen den Rücken zuzuwenden.«

Ganesh kommt mit Hunden nicht besonders gut zurecht. Ich nehme an, er hat Angst vor ihnen. Vielleicht hat er eine Phobie, wie es bei manchen Menschen mit Katzen der Fall ist. Was auch immer, die Hunde spüren es und machen Ganesh das Leben schwer, selbst so ein kleines Tier wie Bonnie.

Ich erklärte ihm, dass seine Argumente unlogisch wären. Nichts von dem, was er aufgezählt hätte, würde bedeuten, dass ich nicht unabhängig wäre. Wenn überhaupt, dann träfe das genaue Gegenteil zu.

»Du bist hier derjenige, der nicht unabhängig ist«, fuhr ich fort. »Du bist an deine Familie gebunden. Du arbeitest entweder für deinen Dad oder für deinen Onkel Hari, was nichts besagen würde, wenn du Freude an deiner Arbeit hättest. Aber du hast keine Freude daran. Du hasst deine Arbeit.«

»Das ist etwas völlig anderes«, antwortete Ganesh hochnäsig.

Wir sitzen auf zwei umgedrehten Kisten in Onkel Haris Garage auf der Rückseite des Zeitungskiosks, den er betreibt. Ganesh und ich haben zusammen mit einer Horde anderer den Anbruch des neuen Jahrtausends auf der Blackfriars Bridge gefeiert. Wir haben das Feuerwerk angesehen und Champagnerkorken knallen lassen. Ich konnte nicht anders, als ich meinen Plastikbecher hob, um das neue Jahr zu begrüßen – ich musste daran denken, dass die meisten Leute um mich herum ein Zuhause hatten, in das sie gehen konnten, wenn alles vorbei war. Das war für sie wahrscheinlich selbstverständlich. Für mich war es das nie. Ich hatte nie etwas Bleibendes, das ich als mein Zuhause ansehen konnte, jedenfalls nicht mehr, seit ich sechzehn gewesen bin.

Korrektur: Bis vor kurzem genoss ich den seltenen Komfort einer Souterrainwohnung, wenngleich nur für eine kurze und wundervolle Zeit. Doch ich beging nicht den Fehler, mich zu entspannen und zu glauben, dass ich endlich ein »Zuhause« gefunden hätte. Ich habe gelernt, dass es besser ist, so etwas zu vermeiden und sich nicht von irgendetwas abhängig zu machen oder sich auf etwas zu verlassen. Abhängigkeit bedeutet Verwundbarkeit, und vielleicht war es das, was ich Ganesh zu erklären versuchte.

Was diese Wohnung anging, ich hatte immer gewusst, dass es nicht von Dauer sein würde, und wie nicht anders zu erwarten, war es das auch nicht. Ich hatte Recht behalten, mich nicht darauf zu verlassen. Kurz vor Weihnachten schlug das Schicksal in Form von geplatzten Rohren zu und setzte meine Wohnung unter Wasser. Meine Vermieterin Daphne lud mich ein, über Weihnachten bei ihr zu wohnen, sodass ich nicht sogleich zum nächsten Obdachlosenasyl rennen musste. Doch kaum war der zweite Weihnachtsfeiertag vorüber, ging es verteufelt schnell bergab.

Daphne, bedrängt, wie ich annehme, von ihren beiden unausstehlichen Neffen Bertie und Charlie, kündigte an, dass sie das Haus mit sofortiger Wirkung zum Verkauf anzubieten gedenke. Sie wolle in ein Cottage in Cornwall ziehen, und die Neffen B. und C. hatten rein zufällig gleich eins an der Hand. Mehr noch, eine alte Freundin hatte sie eingeladen, sie auf eine Kreuzfahrt zu begleiten, einschließlich Champagner um Mitternacht irgendwo auf einem fernen Atoll. Trotz der kurzen Vorankündigung (weil jemand anders von der Reise abgesprungen war) meinte Daphne, diese Gelegenheit nicht ausschlagen zu dürfen.

Also flog sie davon, um sich der Reisegruppe anzuschließen, und überließ es ihren Neffen B. und C., nahezu ihr gesamtes Mobiliar zu verkaufen mit Ausnahme der Stücke, die sie in das Cottage mitzunehmen gedachte. Diese Gegenstände sollten bis zu ihrer Rückkehr von der Kreuzfahrt gelagert werden. Wir verbrachten unseren letzten gemeinsamen Tag damit, durch das Haus zu laufen und Post-it-Haftnotizen an alles zu kleben, was Daphne behalten wollte. Ich empfand die ganze Angelegenheit als ziemlich überstürzt, doch es stand mir wohl kaum zu, meine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem war es eine deprimierende Angelegenheit. Selbst Daphne fühlte sich einer gemurmelten Bemerkung zufolge, als würde sie ihren Besitz für das Testament sichten.

Eine Sache, auf der sie bestanden hatte, war, dass ich in der ausgeräumten Hülle von einem Haus wohnen bleiben durfte, bis es verkauft war. Doch so weit kam es gar nicht erst. Kaum war Daphnes Flugzeug gestartet, setzten die schrecklichen Neffen B. und C. alles daran, mir das Leben zur Hölle zu machen. Unter dem Vorwand, den Hausstand einzupacken und »ein Auge auf die Dinge zu werfen«, zogen sie quasi selbst ein.

»Schließlich«, sagte Bertie gemein, »schließlich können wir Ihnen ja wohl kaum die Sicherheit von Tante Daphnes Haus anvertrauen.«

»Ich kann mich sehr wohl um das Haus kümmern!«, entgegnete ich. »Ich bin durchaus dazu im Stande, wissen Sie?«

»Sie!«, sagte Bertie. »Sie haben doch nichts anderes im Sinn, als so schnell wie möglich Ihresgleichen in das Haus zu holen! Das machen Leute wie Sie doch immer! Sie besetzen das Haus. Ihre Freunde reißen die Bodendielen heraus und machen damit Feuer und nehmen Überdosen von jeder bekannten und verbotenen Droge, sie schreiben obszöne Sprüche an die Wände und urinieren in den Garten!«

»Ich werde niemanden einziehen lassen!«, brüllte ich ihn an. »Und was wissen Sie überhaupt schon von Hausbesetzern? Was bringt Sie auf den Gedanken, dass sich alle so benehmen, wie Sie es behaupten? Ich habe noch nie in einem besetzten Haus gewohnt, in dem es keine Regeln gegeben hat, an die sich jeder halten musste! Entweder das oder er flog raus! Ich gehe jede Wette ein, dass ich besser weiß als Sie, wie man solche Leute fern hält!«

»Ich bin Anwalt«, sagte Bertie selbstgefällig. »Also weiß ich eine ganze Menge über diese Dinge. Außerdem – wie können wir den Immobilienmakler beauftragen, mögliche Interessenten im Haus herumzuführen, solange Sie und dieser abscheuliche kleine Hund in der Küche campieren? Tante Daphne muss verrückt gewesen sein, als sie Ihnen erlaubt hat, über die Weihnachtsfeiertage bei ihr zu wohnen! Und jetzt sehe ich, dass Sie Tante Daphnes wohlgemeinte Geste als eine Einladung zum unbegrenzten Campen interpretieren! So war das nicht gemeint, und mein Bruder und ich werden dafür sorgen, dass Sie damit nicht durchkommen! Sie haben keinerlei Vertrag, der Ihnen den Aufenthalt in diesem Teil des Hauses gestattet. Sie haben keine Miete mehr gezahlt, seit Sie Ihre Souterrainwohnung räumen mussten. Und das bedeutet, dass Sie gehen.«

»Danke«, schnarrte ich. »Und ein glückliches neues Jahrtausend auch Ihnen und Ihrem Bruder. Warum ist übrigens der antike Schrank mit den Intarsienarbeiten von einem anderen Wagen als das übrige Mobiliar abgeholt worden? Warum ist er nicht zusammen mit den anderen Dingen im Möbelwagen zum Verkaufsraum gebracht worden?«

»Das geht Sie überhaupt nichts an!«, giftete er. »Aber wenn Sie es genau wissen wollen – Tante Daphne hat meinem Bruder und mir gestattet, dass wir uns jeder quasi als Andenken ein Möbelstück aussuchen dürfen. Ich habe den Schrank genommen. Er hat schon meiner lieben Großmutter gehört, und ich erinnere mich noch gut aus meiner Kindheit an diesen Schrank.«

»Wow! Geben Sie mir die Kotztüte!«, entgegnete ich. »Ersparen Sie mir die liebe alte Großmutter, ja? Jede Wette, dass dieses sentimentale Erinnerungsstück inzwischen ein hübsches Sümmchen einbringt.«

Bertie beugte sich zu mir vor, und in seinen kleinen Schweinsaugen funkelte nackte Bosheit. Dieser Mann schien mich wirklich zu hassen. »Um es in Ihrer Sprache zu sagen: Machen Sie, dass Sie sich verpissen!«

Und das tat ich dann auch. Ich wusste, dass ich keine Chance hatte, die Auseinandersetzung mit Bertie zu gewinnen. Was er über den Immobilienmakler gesagt hatte, war nicht ganz falsch. Ich vermute, es hätte für einen potenziellen Käufer tatsächlich nicht besonders gut ausgesehen, mich in der Küche vorzufinden. Ich sammelte meine wenigen mir verbliebenen Besitztümer ein, und dann machte ich mich mit Bonnie im Schlepptau zu Haris Zeitungsladen auf, um Ganesh von meinem Rauswurf zu berichten.

»Das ist unglaublich!«, sagte Ganeshs Onkel Hari, nachdem er sich meine Geschichte mit wachsender Bestürzung angehört hatte. Doch dann hellte sich seine Miene auf. »Ich hab eine Idee! Sie können in meiner Garage wohnen, bis das Amt Ihnen eine neue Wohnung zugewiesen hat.«

Es war eine große Erleichterung. Und es wäre der geeignete Augenblick gewesen, um Onkel Hari gegenüber anzudeuten, dass das Sozialamt mir, allein stehend, kinderlos und nicht einmal in dieser Gemeinde gebürtig, ganz bestimmt keine Wohnung zuweisen würde. Ich war ein Fall von, wie es in der Sprache der Bürokraten heißt, »untergeordneter Priorität«. Das ist die offizielle Umschreibung dafür, dass ich an allerletzter Stelle komme.

Doch Hari hatte genügend andere Sorgen. Warum sie also unnötig vermehren? Ich bedankte mich artig bei ihm, und Ende Januar zog ich in seine Garage ein. Hernach konnte das Jahr 2000 eigentlich nur noch besser werden. Hoffte ich.

Ich musste meine neue Unterkunft mit einem Stapel Kisten teilen. Die Luft stank nach Motoröl und Benzin, auch wenn es Ewigkeiten her war, dass Onkel Hari einen motorisierten Untersatz hier in der Garage abgestellt hatte. Das einzige – und rein symbolische – Transportmittel war ein altes rostiges Fahrrad mit platten Reifen und fehlendem Sattel. Wenn das Garagentor geschlossen war, musste man ständig das Licht brennen lassen, weil es keine Fenster gab. Aber wenigstens gab es elektrischen Strom. Und es gab eine kleine Tür auf der Rückseite, die auf den Hinterhof hinter Onkel Haris Laden führte, sodass ich auf diese Weise kommen und gehen und das vordere Garagentor aus Sicherheitsgründen verschlossen bleiben konnte. Ich hatte ein Klappbett aufgestellt mit einem Schlafsack darauf sowie einen Calor Gasofen. Ich benutzte die Toilette und das Waschbecken von Onkel Haris Laden, und wenn ich ein Bad nehmen wollte, konnte ich nach oben in die Wohnung über dem Geschäft gehen, wo Hari und Ganesh wohnten. An einigen Abenden aß ich auch bei ihnen. Und so war es, um fair zu sein, längst nicht so schlimm um mich bestellt, wie es vielleicht im ersten Augenblick geklungen hatte.

Hari war zufrieden mit dem Arrangement, weil er wohl davon ausging, dass es nur vorläufig war. Ich war zufrieden, weil ich frei war. Ganesh war missgelaunt und unglücklich, weil er der Meinung war, dass es menschenunwürdig wäre.

»In einem Hauseingang zu schlafen ist noch viel schlimmer«, widersprach ich ihm zu Beginn unserer Unterhaltung.

»Niemand verlangt von dir, in einem verdammten Hauseingang zu schlafen!«, entgegnete Ganesh. »Du könntest auf Onkel Haris Sofa schlafen!«

»Das hat dein Onkel Hari mir aber nicht angeboten.«

»Weil er geglaubt hat, du würdest nur für ein paar Tage hier bleiben! Inzwischen wohnst du schon einen ganzen Monat in der Garage!«

»Ich hab doch schon gesagt, dass ich meinen Teil zur Stromrechnung beisteuere.«

»Vergiss die Stromrechnung!« Ganesh redete sich allmählich in Rage. »Ich weiß, dass ich Hari überreden kann, dich als Untermieterin in der Wohnung aufzunehmen, wenn du mich nur lässt!«

»Auf gar keinen Fall! Bist du verrückt? Deine Familie würde in die Luft gehen! Sie würden alle auf der Matte stehen, jeder Onkel, jede Tante, jeder Cousin und jede Cousine, und auf dich einreden! Du weißt genau, was deine Familie von mir hält!«

»Sie mögen dich.«

»Aber nur, wenn ich genügend Sicherheitsabstand zu ihnen einhalte. Sie denken, ich hätte einen schlechten Einfluss auf dich.«

An diesem Punkt ging Ganeshs Temperament mit ihm durch, was wirklich nur selten geschieht, aber wenn es so weit ist, dann muss man sich vorsehen. Die langen Haare fielen ihm ins Gesicht, er fuchtelte wild mit den Armen, und aus seinem Mund strömten Worte wie glühende Lava aus einem Vulkan. Selbst Bonnie war beeindruckt und zog sich in ihr kleines Körbchen an der Wand zurück.

Mir wurde bewusst, dass ich die Diskussion schnell beenden musste, oder Ganesh würde vollends ausrasten. Sobald ich also eine Gelegenheit fand, einen Einwand zu erheben, gab ich den Spruch von wegen meiner Unabhängigkeit zum Besten, und Ganesh stampfte wütend in den Laden zurück. Ich ging die Straße runter zum Chinesenimbiss, erstand eine Portion gebratenen Reis Spezial, nahm sie mit in die Garage und aß in stiller Einsamkeit. Ich wollte nicht nach oben in die Wohnung und wieder von vorne mit der Diskussion anfangen. Ich wollte vor allem nicht, dass Hari irgendwas davon mitbekam. Wie ich schon sagte, Hari ist jemand, der sich Sorgen macht. Er macht sich ständig irgendwelche Sorgen, und er tut das in heroischem Maßstab. Er ist ein netter, freundlicher, hart arbeitender Mensch und darüber hinaus die am meisten gestresste Person, die ich kenne. Die meisten Geschäftsleute machen sich Gedanken über ihren Profit, den Umsatz, die Kosten und dergleichen mehr. Onkel Hari macht sich über alles Gedanken. Beispielsweise über seine Gesundheit (und meine oder die von Ganesh oder Ihre, falls er Sie kennt), den Zustand der Nation und den Millennium-Bug, von dem er ganz zu Beginn des Jahres immer noch überzeugt war, dass er irgendwo im Verborgenen lauerte, bereit, die Zivilisation zum Einsturz zu bringen. Hari misstraut Computern. Dem Internet misstraut er ganz besonders. Vor allem, weil er überzeugt ist, dass es Zeitungsläden wie den seinen früher oder später ruinieren wird.

»Die Leute kaufen keine Magazine mehr. Sie sehen keine Videos mehr. Sie sitzen vor dieser verdammten Kiste und spielen mit irgendwelchen Mäusen!«

Er liest sämtliche Zeitungen, die er in seinem Laden verkauft, und macht sich über jede einzelne Meldung Gedanken. »Sehen Sie das hier? Irgendein armes Kind ist ganz orange geworden, weil es irgendwas getrunken hat! Ich verkaufe kalte Getränke. Angenommen, jemand trinkt etwas, das er bei mir gekauft hat, und dann wird er orange oder pink oder was auch immer und verklagt mich?«

»Das wird nicht geschehen, Onkel Hari«, antworten Ganesh und ich in einer solchen Situation. »Das ist ungefähr so wahrscheinlich, als würden Wrackteile aus dem Weltraum durch das Dach schlagen.«

»Ha! Glaubt ihr vielleicht, dass es so etwas nicht gibt? In Amerika ist ein Wrackteil auf eine Kuh gefallen und hat sie augenblicklich getötet! Glaubt ihr vielleicht, es könnte nicht auf mich oder auf euch fallen?«

Ich glaube, er mag es, sich Gedanken zu machen und zu sorgen. Es ist eine Art Hobby für ihn.

Wie dem auch sei, der ganze Streit mit Ganesh fand an dem Abend statt, bevor sich die Ereignisse anfingen zu überschlagen. Vielleicht war es eine Art Omen, etwas, das einen ganz speziellen, auf mich gerichteten Millennium-Bug ankündigte, der mein Leben (wieder einmal) völlig durcheinander bringen sollte. Vielleicht waren meine Sterne aus dem Gleichgewicht geraten, und wenn ein Astrologe mir ein persönliches Horoskop erstellt hätte, würde er bemerkt haben, dass die Planeten sich im Zickzack bewegten wie Autoskooter auf dem Jahrmarkt.

Jedenfalls, nachdem Bonnie und ich unseren gebratenen Reis aufgegessen hatten, kroch ich in meinen Schlafsack und schlief ziemlich schlecht. Ich mag es nicht, mich mit Ganesh zu streiten, weil er der beste Freund ist, den ich je hatte und wahrscheinlich jemals haben werde. Er ist immer für mich da, und obwohl wir hin und wieder heftig aneinander geraten (wie es an jenem Abend passiert war), machen wir hinterher, nachdem wir uns beruhigt haben, immer dort weiter, wo wir vor dem Streit aufgehört haben. Als ich Ganesh kennen gelernt habe, half er seinen Eltern in einem Gemüseladen in Rotherhithe, und ich wohnte mit einigen anderen in einem besetzten, zum Abriss vorgesehenen Haus. Am Ende wurde nicht nur unser Haus, sondern auch die kleine Straßenzeile mit dem Gemüseladen abgerissen. Mr und Mrs Patel zogen raus nach High Wycombe, weil ein Cousin dort bereits ein Geschäft hatte und weil die Leute im Einzugsgebiet von London mehr Geld haben und teurere Waren kaufen wie beispielsweise Avocados und Zitronengras. In Rotherhithe haben die Patels massenweise Kartoffeln, Zwiebeln und die kleinsten, billigsten Bananen und Orangen verkauft. »Ganz lausige Gewinnspannen«, erklärte mir Ganesh irgendwann einmal düster.

Es gab nicht genug Platz für ihn in High Wycombe, also war er nach Camden gegangen, um seinem Onkel Hari mit seinem Zeitungsladen zu helfen. Ich fragte ihn irgendwann einmal, ob er je überlegt hätte, für jemand anderen zu arbeiten, der nicht zur Familie gehörte, doch Ganesh wurde zickig und sagte nur, das würde ich nicht verstehen. »Das verstehst du nicht« waren überhaupt Ganeshs Lieblingsworte, um einen Streit abzubrechen, bei dem er zu verlieren drohte.

Als wir in Rotherhithe lebten, war seine Familie mir gegenüber stets freundlich gewesen, und ich hatte hin und wieder am Wochenende im Laden ausgeholfen, genau wie ich es inzwischen hier in Camden in Onkel Haris Laden tue. (Dieses Familiengeschäft breitet sich ungezügelt aus, wie Efeu.) Das Blöde daran ist nur – ich habe keine Familie. Ich glaube, das ist es, was den alten Patels am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Es ist etwas, das sie einfach nicht begreifen können. Ich bin jung, ledig, eine Frau und schlage mich auf eigene Faust durchs Leben. Es schockiert und beunruhigt sie. Sie denken, irgendjemand sollte sich um mich kümmern. Nur dass es nicht ausgerechnet ihr Sohn Ganesh sein sollte. Sie haben ohne Zweifel ihre eigenen Pläne mit ihm, auch wenn sie bislang nicht ein Wort darüber haben verlauten lassen, wie diese Pläne aussehen mögen. Was Ganesh immer ganz nervös macht, wenn er darüber nachdenkt, und froh, wenn er seinen Eltern aus dem Weg gehen kann.

Jedenfalls, am nächsten Morgen, nachdem ich aufgewacht war, hundemüde und unzufrieden, wurde mir bewusst, dass ich irgendetwas unternehmen musste, um den Streit mit Ganesh beizulegen, und zwar auf der Stelle. Und wenn es bedeutete, dass ich in den Laden gehen und die weiße Flagge hissen musste, dann sollte es eben so sein. Ich beschloss, bis ca. Viertel vor elf zu warten. Hari und Ganesh machen um diese Zeit üblicherweise eine kurze Frühstückspause, nachdem das morgendliche Zeitungsgeschäft sich ein wenig beruhigt hat. Doch weil Samstag war, würde den ganzen Tag über Betrieb herrschen, und sie wären wahrscheinlich dankbar, wenn jemand ihnen den Kaffee machte und sich für sie hinter den Ladentresen stellte, während die beiden nacheinander ihren Muntermacher tranken.

Ich trat also durch die Hintertür meiner Garage und durchquerte den mit allem möglichen Kram voll gestellten Hof bis zu der Tür, hinter der sich der Lagerraum von Onkel Haris Laden befand.

Dieser Lagerraum ist eine wahre Schatzkammer, doch sie sieht aus, als hätte darin ein Hurrikan gewütet. Auf den staubigen Regalen stapeln sich Großpackungen mit Süßigkeiten, die ohne erkennbares System ineinander verkeilt sind. Dosen mit Softdrinks bilden wacklige Türme. Und zwischen alledem gibt es Schachteln mit anderen Eigentümlichkeiten wie beispielsweise Kugelschreiber und Tesafilm, Kalender vom Vorjahr (fragen Sie mich nicht nach dem Grund – möglicherweise hofft Onkel Hari, dass er sie verkaufen kann, wenn die Tage sich wiederholen …) und liegen gebliebenes Weihnachtspapier, das Hari definitiv im nächsten Winter zu verkaufen gedenkt. Es sieht absolut chaotisch aus, doch glauben Sie mir, Hari weiß die Stückzahl und den Aufbewahrungsplatz von jedem Schokoriegel und jedem einzelnen Einwegfeuerzeug.

Ich bahnte mir einen Weg zwischen alledem hindurch und betrat den Laden.

Ich fing eine kurze Unterhaltung zwischen zwei Kunden auf. Hari und Ganesh standen vor der Registrierkasse in der Ecke und stritten offensichtlich wegen irgendetwas, und ich war fast bei ihnen, bevor sie mich bemerkten. Onkel Hari sah mich als Erster. Er bedeutete Ganesh mit einer hastigen Handbewegung, den Mund zu halten, und begrüßte mich.

»Fran, meine Liebe!«

Ganesh blickte mich ausweichend an. Aha, dachte ich. Sie haben also wegen mir gestritten. Ganesh hatte am Abend zuvor gejammert, warum ich in der Garage wohnte, wo ich doch als Untermieterin in die Wohnung ziehen könnte. Und Hari fing wohl allmählich an, sich darüber zu sorgen, wie lange ich noch in der Garage wohnen würde – und sich noch mehr darüber zu sorgen, was wohl die Familie sagen würde, wenn er mich in seiner Wohnung aufnahm.

Ich ärgerte mich ziemlich, weil ich das Gefühl hatte, dass sie über mich geredet hatten wie über eine streunende Katze, die sie vielleicht, vielleicht aber auch nicht bei sich aufnehmen würden.

Wie sich herausstellte, hatte ich beides: Recht und Unrecht. Die beiden hatten über mich geredet, allerdings nicht über die Frage, ob meine Unterbringung geeignet war oder nicht.

»Ich steck den Wasserkocher ein«, murmelte Ganesh leise.

»Nein, ich mache den Kaffee«, sagte ich. »Und dann können wir drei uns hinsetzen und in zivilisierter Weise miteinander reden.«

»Worüber denn reden?« Er sah mich mit finsteren Blicken an.

»Darüber, dass ich in der Garage wohne. Oder geht es nicht um dieses Thema? Ihr müsst euch wegen mir keine Gedanken machen. Ich finde auch irgendwo anders einen Platz zum Schlafen.«

Ein Kunde betrat den Laden, und Hari wandte sich mit einem zutiefst misstrauischen Ausdruck im Gesicht zu dem Kunden um – jenem Ausdruck, der für Leute reserviert ist, die er noch nie zuvor in seinem Laden gesehen hat. Einem Ausdruck im Übrigen, der nur ein bisschen weniger misstrauisch ist als jener, mit dem Onkel Hari Stammkunden bedient. Ganesh folgte mir ins Badezimmer, wo ich den Wasserkocher aus dem Wasserhahn füllte. Okay, ich weiß, das klingt vielleicht nicht besonders hygienisch, aber weil Ganesh das ganze Bad vollständig hat renovieren lassen, als Onkel Hari kurz vor Weihnachten zu Hause in Indien war, ist alles sehr hübsch und sauber. Es gibt sogar einen Luftverbesserer aus Plastik, und man wird vom Duft nach Waldfarn überwältigt, sobald man das Badezimmer betritt.

»Wir haben rein zufällig nicht darüber geredet«, sagte Ganesh auf eine Weise, die er an den Tag zu legen pflegt, wenn er immer noch sauer auf mich ist, irgendwie kritisch und vorwurfsvoll zugleich. Was in der Regel bedeutet, dass er mir irgendetwas sagen will, zu meinem eigenen Besten, das ich nicht hören will.

Ich drückte den Stecker für den Wasserkocher in die Steckdose an der Wand. »Ach, tatsächlich?«, fragte ich.

»Ja, tatsächlich!« Er zögerte, dann fuhr er fast ein wenig verlegen und viel freundlicher fort: »Fran, du steckst doch nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten, oder?«

»Was denn, ich?« Der Wasserkocher zischte leise, als der Inhalt den Siedepunkt erreichte. Ich nahm die Becher aus dem Regal, die eigens zu diesem Zweck dort aufbewahrt werden, und löffelte Nescafé hinein.

»Ganz im Ernst, Fran. Ein Typ war hier und hat sich nach dir erkundigt.«

Das rüttelte mich endlich auf. Ich stand dort mit dem Teelöffel in der einen und dem Nescaféglas in der anderen Hand und starrte Ganesh an. »Wer?«

»Keine Ahnung. Hab ihn noch nie vorher gesehen.«

»Vielleicht das DSS?« Das DSS ist das Amt für Sozialwesen, und es erschien mir als die naheliegendste Möglichkeit. »Vielleicht denken sie, ich würde unberechtigt Sozialhilfe beziehen und insgeheim hier im Laden arbeiten.«

»Du kannst deinen Job jederzeit wieder haben, sobald die Geschäfte ein wenig besser laufen«, erwiderte Ganesh. »Aber nein. Es war nicht das Sozialamt. Diese Leute erkennt man doch auf den ersten Blick.«

»Nicht die Cops?« Ich wurde allmählich ein klein wenig nervös.

»Jedenfalls nicht die gewöhnlichen Cops. Hier, er hat seine Visitenkarte dagelassen.« Ganesh kramte in seiner Gesäßtasche und zog ein zerknittertes Stück weißen Karton hervor, das er mir entgegenhielt, obwohl ich keine Hand frei hatte, es zu nehmen. Der Wasserkocher brodelte.

»Warte, einen Augenblick, ja?«, sagte ich. Ich schüttete das Wasser über das Kaffeepulver in den Bechern, legte den Löffel beiseite und nahm die Karte.

»Das ist ein Hochstapler«, sagte ich, als ich die Karte überflogen hatte.

»Aber Fran, wie kann das sein? Er hat gedruckte Visitenkarten! Er muss der Druckerei sagen, wer er ist und so weiter!«

»Gan«, sagte ich geduldig. »Niemand, wirklich niemand auf der Welt läuft mit dem Namen Clarence Duke durch die Gegend.«

»Aber wieso denn nicht?«, fragte Ganesh aufrichtig verwirrt.

»Weil das der Typ ist, der in einem Fass Malmsey ertrunken ist. Der Duke of Clarence, meine ich. Ich kenne mich mit Shakespeare aus. Es ist aus Richard III.«

Mein Ehrgeiz ist es – obwohl noch unerfüllt –, Schauspielerin zu werden. Zugegeben, ich habe den Kursus in Dramaturgie nicht abgeschlossen, den ich besucht habe, nachdem man mich von der Schule geworfen hatte, doch das aus Gründen, die ich, wie man so schön sagt, nicht zu verantworten hatte.

»Was ist denn Malmsey?«, fragte Ganesh.

Ich erwiderte, dass es sich wohl um irgendeinen süßen Wein handeln müsse. Worauf Ganesh meinte, er hätte bei Oddbins noch nie einen Wein dieses Namens gesehen. Ich fragte ihn, ob er denn je danach gesucht hätte. Wie auch immer, es sei irgend so ein Zeugs, das sie im Mittelalter getrunken hätten. Ganesh sagte, er hätte gedacht, das wäre Met gewesen.

»Außerdem muss er ganz schön getankt gehabt haben, wenn er in ein Fass gefallen und ertrunken ist.«

»In der Geschichte ist er gestoßen worden.«

»Nicht schon wieder einer von deinen Morden!«, stöhnte Ganesh.

Wir kamen zwar jetzt ein wenig vom Thema ab, doch ich wollte nicht, dass wir uns schon wieder stritten. Ich wehrte mich nicht einmal gegen seine Behauptung, dass die Morduntersuchungen, in die ich hineingezogen worden war, »meine« Morde gewesen wären. Wer bin ich denn? Lizzie Borden?

»Dieser Duke«, sagte ich und tippte auf den Karton der weißen Visitenkarte. »Wenn er ein Privatdetektiv ist, wie es hier steht, dann benutzt er vielleicht ein Alias.«

»Er benutzt einen Mazda 323«, sagte Ganesh bockig. »Einen jadegrünen. Und er sucht nach dir, Fran.«

»Haha. Wozu? Was will er von mir? Hey, vielleicht habe ich ein Vermögen geerbt und weiß es nur nicht?«

»Ich glaube eher, dass sie dich als Zeugin für irgendwas suchen. Heutzutage arbeiten die meisten Privatdetektive für irgendwelche Anwälte. Sie spüren verschwundene Zeugen auf und so weiter. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Scherereien beobachtet? Ich meine, seit den letzten Scherereien.«

Ich studierte die Karte.

WIR ÜBERNEHMEN ERMITTLUNGEN ALLER ART.WIR SIND BEKANNT FÜR UNSERE DISKRETIONUND ZUVERLÄSSIGKEIT.

Wer war dieses »Wir«? Ich war bereit zu wetten, dass sich hinter Clarence Duke, falls das tatsächlich sein richtiger Name war, eine Ein-Mann-Schau verbarg. Seine Visitenkarte sah aus wie die Sorte, die man sich an einer dieser Maschinen selbst drucken kann. Vielleicht sollte ich mir selbst auch mal welche machen. Ich bin nämlich sozusagen selbst eine Art Privatdetektiv. Kein richtiger Privatdetektiv mit Lizenz, und ich hab auch kein Büro oder so etwas. Ein Büro und eine Lizenz bedeuten Beiträge zur Nationalen Versicherung und außerdem Steuern, beides Dinge, die in meinem bisherigen Leben keine besonders große Rolle gespielt haben.

Ich hatte eine Menge anderer Jobs, alles Mögliche, während ich gleichzeitig auf meine Mitgliedskarte für die britische Schauspielergewerkschaft hinarbeitete. Was auch immer ich anfange, es scheint niemals länger als ein paar Wochen zu halten, und das ist der Grund, warum ich mir gedacht habe, warum nicht Erkundigungs-Agentin? Das und die Tatsache, dass ich bereits ein wenig Erfahrung in derartigen Angelegenheiten gesammelt hatte. (Das, was bei mir »Erfahrung« heißt, nennt mein Freund Ganesh in der Regel »Scherereien«.) Wie dem auch sei, ich bin bereit, Erkundigungen einzuziehen (auf Ganeshisch: »mich in Scherereien zu stürzen«) für Leute, die nicht die gewöhnlichen Wege gehen können, aus welchem Grund auch immer. Clarence, der von der Visitenkarte, stand einen Schritt über mir. Er war niedergelassen und hatte wahrscheinlich ein richtiges Büro und seine Frau oder seine Freundin am Telefon sitzen. Letzteres war natürlich geraten, doch ich wäre bereit gewesen, darauf zu wetten. Eines wusste ich allerdings mit Sicherheit. Ich hatte keine Lust, mich mit ihm zu treffen. Und das sagte ich Ganesh auch.

»Was hast du ihm erzählt, Gan? Und was genau wollte er überhaupt wissen?«

»Er wusste, dass du schon einmal für Onkel Hari gearbeitet hast. Er wollte wissen, ob wir deine gegenwärtige Anschrift hätten. Ich habe ihm gesagt, dass du seit dem Vorweihnachtsansturm nicht mehr hier gearbeitet hättest …«

»Ansturm?«, unterbrach ich ihn. »Wo? Hier? In diesem Laden?«

»Hey, das Geschäft läuft gut. Könnte besser sein, aber es läuft gut. Ich habe diesem Duke jedenfalls gesagt, ich wüsste deine Adresse nicht, und wie ich das sehe, war das keine Lüge. Ich durfte ihm schließlich nicht verraten, dass du in Onkel Haris Garage campierst, oder? Selbst dann nicht, wenn ich bereit gewesen wäre, ihm irgendetwas zu erzählen, was ich aber nicht war.«

»War er denn mit deiner Antwort zufrieden?«

Ganesh wich meinem Blick aus. »Ich denke schon.«

Ich brachte Hari den allmählich kälter werdenden Kaffee. »Ganesh hat mir von dem Privatdetektiv erzählt«, sagte ich beiläufig.

»Das war vielleicht ein seltsamer Mensch«, erwiderte Hari missbilligend.

»Wie sah er denn aus?« Plötzlich kam mir der Gedanke, dass ich Clarence Duke vielleicht schon einmal begegnet war, unter irgendeinem anderen, genauso unglaubwürdigen Namen, in irgendeiner anderen Phase meines an Ereignissen nicht armen Erwachsenenlebens.

Ganesh kam herbeigeschlendert, und er und Onkel Hari wechselten einen Blick. »Klein«, begann Onkel Hari.

»Schnurrbart«, fügte Ganesh hinzu. »Ein wenig merkwürdig.«

»Jeans und eine Lederjacke«, sagte Hari, und seine Miene hellte sich auf. »Ja, ja. Jetzt erinnere ich mich.«

»Schlechte Zähne«, sagte Ganesh. »Er sollte unbedingt mal zu einem Zahnarzt gehen.«

»Warum kriege ich einen Privatschnüffler, der aussieht wie eine Gesundheitswarnung?«, fragte ich. »Warum kriege ich nie einen, der aussieht wie Jonathan Creek?«

»Weil das hier die Wirklichkeit ist«, antwortete Gan.

»Aber irgendwo dort draußen muss es sie geben. Die schicken, klasse Typen.«

»Wahrscheinlich. Aber sie interessieren sich nicht für dich, Fran.«

Das ist es, wozu Freunde da sind. Um das zerbrechliche bisschen Selbstbewusstsein zu zerquetschen, das man sich mühsam aufgebaut hat. Ich dankte beiden dafür, dass sie Clarence Duke nicht verraten hatten, wo er mich finden konnte, und beschloss, künftig jedem kleinen Mann mit einem mottenzerfressenen Schnurrbart und galoppierender Halitose aus dem Weg zu gehen.

Wie es das Schicksal wollte, musste Hari an jenem Nachmittag für ein paar Stunden weg, und ich fragte, ob ich nicht aushilfsweise in seinem Laden arbeiten könnte. Wir kamen überein, dass er mich in bar bezahlen würde, um jedweder Verlegenheit aus dem Weg zu gehen für den Fall, dass Clarence Duke doch für das DSS arbeitete.

Der Nachmittag verlief ruhig, und eigentlich hätten sie mich überhaupt nicht gebraucht. Ganesh und ich unterhielten uns über dies und jenes und vermieden vorsichtig jede Erwähnung des morgendlichen Besuchers. Wir verkauften den ein oder anderen Riegel Mars und diese oder jene Zigaretten. Kurz nach vier Uhr, als Hari zurückkam, ging ich in das Lager, um Bonnie einzusammeln, die dort während meiner Arbeit geschlafen hatte, dann verließ ich Onkel Haris Laden durch den Vordereingang. Bonnie musste dringend Gassi.

Ich setzte mich flotten Schrittes in Bewegung, doch ich war noch nicht weit gekommen, gerade mal bis zur nächsten Ecke, als eine kleine, schnurrbärtige Gestalt aus einem Eingang trat und mir den Weg versperrte.

»Francesca Varady?«, sprach sie mich an.

»Verpiss dich«, brummte ich sinkenden Mutes. Das musste der Bursche sein, der sich im Laden nach mir erkundigt hatte.

Er ignorierte meine Abfuhr. Er war an so etwas gewöhnt – es gehörte zu seiner Arbeit. »Mein Name ist Clarence Duke«, stellte er sich vor. »Ich bin Privatdetektiv. Hier, bitte sehr – meine Karte!« Er zog eine weitere seiner Selbstgebastelten aus der Tasche und überreichte sie mir schwungvoll.

Ich empfahl ihm ein zweites Mal, sich so schnell wie möglich aus meinem Weg zu scheren, diesmal ein ganzes Stück unfreundlicher.

»Seien Sie doch nicht so nervös«, bedrängte er mich.

»Ich bin nicht nervös«, sagte ich zu ihm. »Ich hab nur keine Lust, mit Ihnen zu reden. Meine Mutter hat mich vor fremden Männern gewarnt.«

Plötzlich war ein merkwürdiger Ausdruck in seinem Gesicht. »Ihre Mutter?«

Ich bereute meine Worte auf der Stelle. Seit sie mich und meinen Vater sitzen ließ, als ich gerade sieben Jahre alt gewesen war, hatte ich nie wieder etwas von meiner Mutter gesehen oder gehört. Es vergeht nicht ein Tag, an dem ich meinen Vater und meine Großmutter Varady nicht vermisse, die mich aufgezogen haben. Doch meine Mutter habe ich nie vermisst. Kinder sind sehr anpassungsfähig. Als ich erst einmal begriffen hatte, dass sie nicht wieder zurückkommen würde, schloss ich sie aus meiner Welt aus. Ich brauchte sie nicht, und sie brauchte mich offensichtlich auch nicht.

»Ich würde mich gerne in einer geschäftlichen Angelegenheit mit Ihnen unterhalten«, sagte Clarence Duke, Privatdetektiv, um einen aufrichtigen Gesichtsausdruck bemüht, der ihm jedoch ziemlich missglückte. »Könnten wir nicht irgendwo zusammen eine Tasse Tee trinken gehen?«

»Nein«, sagte ich. »Ich muss den Hund ausführen.«

Er beäugte Bonnie. »Dann darf ich Sie vielleicht dabei begleiten, und wir können uns unterwegs ein wenig unterhalten?«

Er war ein Schleimer. Andererseits bin ich unheilbar neugierig. »Also schön«, sagte ich. »Aber Sie reden. Ich höre Ihnen zu, bis Sie mich langweilen. Ich garantiere nicht, dass ich Ihnen irgendeine Antwort gebe.«

»Damit kann ich leben«, sagte Clarence Duke. »Ich glaube nicht, dass ich Sie langweilen werde.«

Er lächelte mich an. Er hatte tatsächlich schlechte Zähne.

Kapitel 2

Wir schlenderten den Leinpfad am Kanal entlang. Nachdem wir unter der Brücke hindurchwaren, ließ ich Bonnie von der Leine. Sie sprang fröhlich vor uns her und untersuchte interessante Duftmarken, von denen es unterhalb von Camden Lock eine ganze Menge gibt. Der Kanal lag zu unserer Linken. Die Straße auf der anderen Seite war hinter einer Reihe staubiger Büsche und einer Ziegelmauer verborgen. Außer uns waren nicht viele Menschen unterwegs. Mir gefällt es hier unten am Kanal, obwohl ich nicht nur angenehme Erinnerungen daran habe. Jemand, den ich kannte, starb in dem von Abfall übersäten graugrünen Wasser, das gegen die Betoneinfassung der Uferböschung plätschert. In meiner Fantasie, die stets ziemlich aktiv ist, konnte ich mir seine Leiche vorstellen, mit dem Gesicht nach unten und mit ausgebreiteten Armen, über Wasser gehalten von einem alten Ex-Army-Parka. Doch wie schon gesagt, das ist meine Fantasie. Ich habe seine Leiche nie gesehen. Ich habe nur davon gehört, und das war viel später.

Während ich über jene Begebenheit nachdachte, vergaß ich fast Clarence Duke, der neben mir herging. Ich musste mich ziemlich zusammenreißen, und schlagartig wurde mir bewusst, dass er am Reden war. Ich fragte mich, wo er seinen Wagen geparkt hatte. Parkplätze in Camden sind nämlich wie Palmen in der Wüste. Sie sind verdammt selten, und sie ziehen Wanderer aus allen Himmelsrichtungen an. Die Tatsache, dass er mit dem Auto unterwegs war, hatte ihn offensichtlich nicht daran gehindert, Laufschuhe anzuziehen. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich darüber gelacht. Sie waren eindeutig seine Rückversicherung. Wenige Leute reagieren glücklich, wenn sie feststellen, dass sie von einem Privatschnüffler verfolgt werden. Ich fragte mich, wie oft Clarence Duke schon Fersengeld hatte geben müssen – wie oft er erfolgreich gewesen war und wie oft er geschnappt und vermöbelt worden war. Seine Statur war eher schwächlich. Vielleicht sollte er ein wenig im Fitness-Studio trainieren.

»Falls Sie nichts dagegen haben«, sagte er, »würde ich gerne überprüfen, ob ich die richtige Fran Varady vor mir habe.«

»Mir ist jedenfalls noch nie eine andere begegnet«, erwiderte ich säuerlich. »Und ich habe Sie gewarnt, dass ich keine Fragen beantworte, schon vergessen?«

»Falls Sie nicht die richtige Fran Varady sind«, entgegnete er, »dann verschwende ich nur meine und Ihre Zeit und verschwinde sofort wieder. Also können wir uns genauso gut davon überzeugen, was meinen Sie?«

»Sie verschwenden so oder so Ihre Zeit, Mister. Und definitiv meine, soweit ich das beurteilen kann.«

Er lächelte mich gepresst an. Er hatte offensichtlich schon früher schwierige Unterhaltungen geführt. Er übersprang das Vorgeplänkel und kam gleich zum Kern der Sache. »Würden Sie mir bitte den Namen Ihres Vaters nennen?«

Ein alarmiertes Kitzeln kroch mir über den Rücken. Sicher, ich hätte ihm den Namen meines Vaters nennen können. Doch woher wollte Clarence wissen, dass ich ihm den richtigen Namen genannt hatte? Nur falls er irgendetwas über Dad wusste. Mehr um das herauszufinden, als um ihm entgegenzukommen, sagte ich ihm, dass mein Vater auf den Namen Stephen gehört hatte.

»Aber in Wirklichkeit«, fügte ich hinzu, »in Wirklichkeit war er auf den Namen Istvan getauft worden. Er kam nämlich aus Ungarn.«

»Ja«, sagte Clarence Duke in einem Tonfall, der mir verriet, dass er diese Informationen bereits gekannt hatte. Wer zur Hölle war dieser Typ? »Und wie war der Name Ihrer Mutter?«, fragte er weiter.

Schon wieder meine Mutter. Ich hatte vierzehn Jahre lang mein Bestes versucht, um sie zu vergessen, und jetzt rannte dieser Typ neben mir her und zwang mich, an sie zu denken. Er hatte kein Recht dazu. Niemand hatte dieses Recht, verdammt!

»Sie hieß Eva«, sagte ich. »Aber sie hat sich verpisst, als ich ein kleines Mädchen war, also fragen Sie mich nicht nach ihr, okay?« Ich atmete tief durch und fuhr fort: »Hören Sie, ich habe keine Ahnung, wer oder was Sie sind. Ein Fetzen Karton bedeutet überhaupt nichts. Jeder kann sich so etwas drucken und jeden dämlichen Namen darauf schreiben.«

Ich hatte ihn beleidigt, nicht, indem ich seine Echtheit bezweifelt, sondern weil ich das Adjektiv »dämlich« vor seinen Namen gesetzt hatte.

»Ich kann nichts für meinen Namen!«, entgegnete er in scharfem Ton. »Ich wurde nach meinem Großvater getauft. Clarence ist nicht gerade ein netter Name, das können Sie mir glauben. Ich hab als Kind in der Schule die Hölle durchgemacht!«

So weit, so gut. Ich konnte ebenfalls nichts für meinen Namen. Doch wenigstens hatte ich jetzt das Gefühl, dass die Dinge zwischen uns ein wenig ausgeglichener waren. Er wollte etwas über meine Familie erfahren, also war er verpflichtet, mir etwas über sich zu erzählen. Und weil er so ein kleiner Bursche war, hatte er sich wahrscheinlich nicht wehren können, falls sie ihn in der Schule tatsächlich wegen seines Namens gehänselt hatten.

Für einen Moment war sogar meine Antipathie gegen ihn verflogen. Nicht, dass ich irgendeinen guten Grund gehabt hätte, ihn nicht zu mögen, außer der Tatsache, dass er mich belästigte. Doch Antipathie ist eine instinktive Geschichte und steht in engem Zusammenhang mit Misstrauen. Ich traute Clarence Duke nicht über den Weg. Doch ich hatte Mitgefühl für ihn, weil er als Kind von anderen Kindern schikaniert worden war. Kinder sind geniale und unübertreffliche Peiniger, was andere Kinder betrifft. Sie bilden richtige Banden, wie streunende Köter, und sie jagen wie Köter, immer auf der Suche nach den Schwachen, die allein und isoliert dastehen.

Mein erstes Jahr an der privaten Mädchenschule, auf die Daddy mich geschickt hatte, war absolut elendig. Ich war die Außenseiterin, und jedes andere Mädchen meines Jahrgangs wusste es. Sie umzingelten mich von der ersten Klasse an, wie Raubtiere, immer auf der Lauer. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Ein isoliertes, schikaniertes Kind hat nie jemanden. Wenn man jung und klein ist, dann bedeutet die Ablehnung anderer etwas, das man im Stillen und voller Scham mit sich herumträgt. Ich konnte mit keiner Lehrerin darüber reden – das wäre Petzen und unehrenhaft gewesen. Ich konnte nicht mit Dad oder Großmutter darüber reden. Sie waren so stolz auf sich, dass die Opfer, die sie mir zuliebe erbrachten, die Mühen wert waren. Sie schufteten dafür, mir einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Ihnen zu gestehen, wie elend und todunglücklich ich war, hätte sie zutiefst enttäuscht und gestresst. Schlimmer noch, es hätte sie bis ins Innerste erschüttert und das Bild zerstört, das sie sich von jener Schule voller netter junger Ladys gemacht hatten, die sich nicht wie Strolche aus der Gosse benahmen. Sie wollten so sehr glauben, dass ich auf dieser Schule glücklich war, und ich brachte es nicht über mich, sie dieser Illusion zu berauben, insbesondere, weil ich sehr genau wusste, wie verzweifelt sich Daddy bemühte, mir die fortgegangene Mutter zu ersetzen. Armer Dad. Er hatte geglaubt, mein Problem für mich gelöst zu haben. Doch stattdessen hatte er es verschlimmert. Dad hatte immer gute Ideen. Ich erinnere mich nicht, dass auch nur eine einzige davon jemals funktioniert hätte.

»Hart«, sagte ich zu Duke. »Ich meine es ernst. Wie in ›ziemliches Pech‹.«

Er kicherte leise in sich hinein, die Reaktion, die ich am allerwenigsten erwartet hätte. »Das war es, ja. Bis ich herausfand, wie ich damit umgehen konnte.«

Das war es, was ich hatte hören wollen. Früher oder später entwickelt das Opfer nämlich meist eine Form von Verteidigung, auch wenn es manchmal zu richtigen Tragödien kommt, wenn ein Kind dazu nicht im Stande ist. In meinem Fall brachte mein Talent zum Schauspielern die Erlösung, bis zu einem gewissen Maß jedenfalls. Ich konnte so gut wie jeden Lehrer und jede Lehrerin imitieren, entweder ihre Haltung oder ihre Stimmen. Ich entwaffnete meine Peiniger, indem ich sie zum Lachen brachte.

Die betreffenden Mitglieder des Lehrkörpers fanden bald heraus, was gespielt wurde. Wahrscheinlich waren sie diejenigen, die mich auf die inoffizielle schwarze Liste im Lehrerzimmer setzten. Vielleicht hatten sie ja von Anfang an auf eine Gelegenheit dazu gewartet. Auch sie wussten, dass ich anders war. Meine Familie war weder wohlhabend, noch stammte ich aus einer gehobenen Schicht. Ich hatte einen ausländischen Namen, keine Mutter, einen Verlierer zum Vater und eine Großmutter, die unübersehbar schrill und unüberhörbar laut und dämlich war.

Ich rächte mich durch schlechtes Benehmen am gesamten Lehrkörper. Ich betrachtete sie als Freiwild. Ich stellte mir vor, dass ich eine Art Widerstandskämpferin wäre, die gegen eine Besatzungsmacht kämpfte. Sie betrachteten mich als subversive Revolutionärin, die nicht wusste, was akzeptables Benehmen war und es wohl niemals lernen würde und dafür mit unfehlbarer Sicherheit von einem Fettnäpfchen ins andere trat. Ich war der faule Apfel in ihrem hochnäsigen kleinen Fass. Von jenem Zeitpunkt an bis zu meinem unausweichlichen Rauswurf war das Leben eine einzige, nicht enden wollende Schlacht. Sie ließen die schweren Geschütze auffahren. Ich betätigte mich als heimtückische Heckenschützin und sabotierte ihre Kommunikationskanäle.

Ich erarbeitete mir einen Ruf, und das wiederum schaffte mir meine gleichaltrigen Peiniger vom Hals. Nicht, dass Sie glauben, meine Mitschülerinnen hätten meine feinsinnige Missachtung jeglicher Autorität und meinen stürmischen Wagemut bewundert, weit gefehlt. Es war wohl eher so, dass meine Schulkameradinnen spürten, dass es für sie selber gefährlich werden könnte, und fürchteten, man könnte ihnen irgendeine Art von Verbrüderung mit mir zum Vorwurf machen. Also ließen sie mich in Ruhe und nach Belieben gegen die Schulregeln anrennen. Sie waren schlauer als ich. Ich war zu dumm, um zu erkennen, dass ich niemandem außer mir selbst schadete. Die Schule gewann am Ende die Schlacht, wie es von Anfang an festgestanden hatte. Ich würde die Vorteile, so schrieb die Schulleiterin meinem Vater, ich würde die Vorteile, die die Schule zu bieten hätte, nicht ausnutzen. Sie alle empfänden es als sehr schade. Ich wäre intelligent, doch aufsässig. Ich würde selten, wenn überhaupt jemals, meine Hausarbeiten rechtzeitig einreichen. Und wenn, dann erweckten sie den Eindruck, als hätte ich sie hastig am Morgen im Bus auf dem Weg zur Schule hingekritzelt (womit sie Recht hatte). Es schien kaum angebracht, mich als subversives Element weiter mitzutragen angesichts der Tatsache, dass sämtliche Erziehungsversuche an mir scheiterten. Und damit war ich draußen. Armer Dad. Arme Großmutter. Arme Fran, hätte ich gerne hinzugefügt – doch angesichts der Tatsache, dass ich mir all das selbst eingebrockt hatte, war ich nie im Stande, darüber in Selbstmitleid aufzugehen. Es war eben passiert und basta.

Und so fragte ich Clarence Duke nun mit echter Neugier: »Wie?«

Der selbstgefällige Ausdruck auf seinem wieselartigen Gesicht verschwand, und er musterte mich merkwürdig von der Seite, als wollte er abschätzen, wie ich seine nächsten Worte aufnehmen würde. »Jeder hat seine Geheimnisse. Selbst Schüler, auch die, die andere schikanieren. Ganz besonders diese, glauben Sie mir. Man findet heraus, welches Geheimnis das ist, und dann lässt man sie wissen, dass man dahintergekommen ist. Von da an lassen sie einen in Ruhe.«

Ich konnte mir denken, wieso er später Privatdetektiv geworden war. Er hatte schon früh damit angefangen, war herumgeschlichen und hatte den unerfreulichen kleinen Sünden und Peinlichkeiten nachgespürt, die Schulkinder hinter verlegenem Erröten und Aggression zu verbergen trachten. Er hatte den einen beim Ladendiebstahl beobachtet, und die Mutter des anderen ging vielleicht auf den Strich und war von der Polizei verhaftet worden. Ein Dritter lebte in unaussprechlichem Dreck bei Eltern, die ununterbrochen betrunken waren. Der britische Tierschutzverein war gekommen, um den Hund zu retten, doch das Kind hatte man dem Jugendamt überlassen, und es hatte sich einen Dreck um die Situation geschert. Clarence hatte sich eine Position verschafft, die ihn in die Lage versetzte, Tuschelkampagnen zu starten, und dagegen ist selbst der gewalttätigste kindliche Rabauke machtlos. Ich konnte es gut nachvollziehen. Auch wenn es mir keineswegs gefiel.

»Irgendetwas sagt mir, dass Sie glauben, ein Geheimnis über mich zu kennen«, sagte ich zu ihm. »Und ich würde gerne erfahren, was das ist. Für den Anfang würde ich beispielsweise gerne wissen, wer Sie beauftragt hat. Ich habe ein Recht darauf, denke ich.«

»Eva«, lautete seine einfache Antwort. »Eva Varady hat mich beauftragt. Ihre Mutter.«

Ich blieb wie angewurzelt stehen und wirbelte zu ihm herum. Er starrte mich erschrocken an, wie nicht anders zu erwarten. Ich schätze, mein Gesichtsausdruck muss ihm verraten haben, dass diese Neuigkeit nicht gerade willkommen war. Wir waren ungefähr von gleicher Größe, und ich bilde mir ein, ziemlich fit zu sein. Nicht nur Männer können die aggressive Tour fahren, wissen Sie? Er schien es zu wissen, denn er machte einen Schritt rückwärts – und dann noch einen, als ich ihn anbrüllte.

»Das ist eine verdammte Lüge! Sie hat sie ganz bestimmt nicht beauftragt! Sie kann Sie nicht beauftragt haben. Sie ist tot! Aus, Ende!«

Er neigte den Kopf zur Seite wie ein Vogel – es schien eine Marotte zu sein – und musterte mich mit einem weiteren seiner eigenartigen Blicke. »Wer hat Ihnen gesagt, dass Ihre Mutter tot ist?«

Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Niemand hatte es gesagt. Ich nehme an, dass ich als Kind irgendwann einfach für mich beschlossen hatte, dass sie tot sein müsse. Sie war niemals nach Hause zurückgekehrt, um nach mir zu sehen. Der Tod war die einzige akzeptable Erklärung.

Später nahm ich an, dass ich für sie wahrscheinlich genauso tot sein müsste wie sie für mich, selbst wenn wir beide noch lebten. Die Vorstellung, dass meine Mutter als Wesen aus Fleisch und Blut in mein Leben eintreten könnte, war selbst für meine Träume zu unglaublich geworden. Ich konnte es nicht fassen. Es musste sich um einen verdammten Trick handeln. Wer steckte dahinter, und was erhoffte sich dieser Hintermann davon? Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Doch das war die Lösung, es musste die Lösung sein! Ich klammerte mich an diese Erklärung, indem ich ihn anherrschte: »Wer hat Ihnen diesen Mist erzählt? Was ist das für ein Spiel? Wenn Sie glauben, dass ich nicht im Stande wäre, mit einem schleimigen kleinen Mistkerl wie Ihnen fertig zu werden, dann sind Sie gewaltig auf dem Holzweg, Mister! Ich mag es nicht, wenn jemand versucht, mich übers Ohr zu hauen, und ich habe mich bisher immer erfolgreich gewehrt.«

Noch während die Worte aus meinem Mund drangen, wusste ich in irgendeiner dunklen Ecke meines Herzens, dass sich alles genauso herausstellen würde, wie er es gesagt hatte. Sie hatte ihn beauftragt. Sie hatte ihn geschickt. Jede andere Erklärung ergab keinen Sinn. Sie war aus meinem Leben verschwunden, und heute, nach all den Jahren, an diesem kalten, bedeckten, trüben Februarmorgen am Kanal war sie wieder in mein Leben getreten in der Gestalt einer traurigen Witzfigur von Privatdetektiv. Wie konnte sie es wagen, mir das anzutun? Und warum?

Clarence Duke sah aus wie ein Mann, dem großes Unrecht angetan wird. »Sie haben mich gefragt«, greinte er. »Also hab ich’s Ihnen gesagt. Sie wollten es schließlich wissen. Es ist immer wieder das Gleiche! Die Leute sagen, sie wollen die Wahrheit hören, und wenn sie die Wahrheit hören, verlieren sie die Fassung und werden aggressiv und schreien. Es war Ihre Mutter, die mich beauftragt hat, und niemand sonst. Es ist mein Job, wissen Sie? Ich erledige diese Art von Jobs für andere Leute, die sie nicht selbst erledigen können. Sie wollte, dass ich nach Ihnen suche, und das habe ich getan. Für mich ist es nichts weiter als ein Job, okay? Sie müssen mich deswegen nicht persönlich angreifen. Was kann ich dafür, ob Sie darüber glücklich sind oder nicht?«

Da war etwas dran. Ich hatte kein Recht, meine Wut an ihm auszulassen. Er war ein bezahlter Schnüffler, ein Bote, genau wie er gesagt hatte. Er erledigte Jobs für Leute, die diese Jobs nicht selbst erledigen konnten. Er machte genau die gleiche Arbeit, die ich ebenfalls zu tun mich brüstete. Die Vorstellung, Clarence als Kollegen zu betrachten, gefiel mir trotzdem ganz und gar nicht, und ich wage zu behaupten, dass er mich wohl auch nicht als Kollegin hätte haben wollen. Doch ich schuldete ihm zumindest den grundlegenden Respekt von einem Profi zum anderen (Fast-Profi). Außerdem hatte er keinen Grund, mich anzulügen. Ich sollte froh sein, dass es so war – hätte er einen, würde mir das gewiss nicht weitergeholfen haben. Trotzdem. Ich wollte nicht mehr erfahren. Keine weiteren Fragen, und vor allen Dingen – keine weiteren schmerzlichen Antworten.

Wir standen noch immer am Leinpfad. »Bis hierher und nicht weiter«, sagte ich schließlich. Ich zitterte am ganzen Leib. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich musste mich zwingen, ruhig zu reden, doch in mir hatte sich ein Druck aufgebaut, dass ich das Gefühl hatte, jeden Moment explodieren zu müssen.

»Geben Sie mir noch eine Minute, Fran …« Er hob beschwörend die Hände.

»Nein!«, brüllte ich ihn an. »Sie haben Ihren Job erledigt, genau wie Sie sagten. Jetzt lassen Sie die Sache auf sich beruhen und verschwinden Sie!«

Bonnie, die gehört hatte, wie ich immer lauter geworden war, kam mit hoch aufgestellten Ohren zurückgerannt und blickte sich mit aufmerksamen braunen Augen nach der Ursache für die Schwierigkeiten um, in denen ich offensichtlich steckte. Sie beschloss, dass Clarence dafür verantwortlich war, und stürzte sich mutig auf seine Laufschuhe.

»Rufen Sie den Hund zurück!«, greinte er, indem er umhertanzte, um Bonnies spitzen Zähnen zu entgehen. »Ich mag keine Hunde! Ständig werde ich von irgendwelchen Kötern gebissen!«

»Die Tiere spüren, wenn etwas faul ist«, entgegnete ich. »Verschwinden Sie, bevor ich Sie beiße!«

Ich wandte ihm den Rücken zu, pfiff nach Bonnie und ging davon, so schnell ich konnte, ohne zu laufen. Ich hörte, wie er hinter mir herstapfte. Er war so anhänglich wie ein Schleimbeutel.

Ohne mich umzuwenden, sagte ich: »Wenn Sie nicht machen, dass sie wegkommen, schubse ich Sie in den Kanal und trete Ihnen auf die Finger, wenn Sie versuchen, wieder rauszuklettern. Selbst wenn Sie schwimmen können, in dem Wasser gibt es genügend Bazillen, dass Sie einen Monat lang nicht mehr vom Lokus kommen.«

»Sie hat gesagt, dass Sie aufgebracht reagieren würden«, meinte er.

»Aufgebracht?« Ich wirbelte zu ihm herum, und er brachte sich mit einem hastigen Satz aus meiner Reichweite. Die Nachricht, die er überbracht hatte, war nichts, was mich aufgebracht hätte. Sie war vielmehr niederschmetternd. Alles, was ich mir in den letzten vierzehn Jahren aufgebaut hatte, jedes kleine Steinchen in der Mauer, die mich vor der Tatsache schützte, dass ich als Kind von meiner Mutter verlassen worden war, dass sie einfach weggegangen und nie wieder zurückgekehrt war, dass sie mir nicht einmal eine Geburtstagskarte geschickt hatte, die ganze Mauer bröckelte und stürzte ein. Ich hatte keinen Fixpunkt mehr. Ich war nicht die Fran Varady, die ich zu sein geglaubt hatte, ohne Familie, seit Dad und Großmutter Varady gestorben waren. Sie lebte, sie war in der Nähe, und sie hatte sich vermittels dieses kleinen, hageren Wichts mit seinen schäbigen Visitenkarten an mich gewandt. Warum? Wollte sie etwas von mir? Ich hatte weder etwas, das ich ihr geben konnte, noch hatte sie irgendetwas, das ich gewollt hätte.

»Ich bin mehr als aufgebracht, Clarence«, brachte ich schließlich einigermaßen gelassen hervor, obwohl er ohne Zweifel die Wut in meiner Stimme bemerkte und vielleicht auch den Schmerz. »Ich bin außer mir vor Empörung! Riskieren Sie nicht Ihr Glück, mein Freund. Gehen Sie zurück und sagen Sie ihr, dass Sie mich gefunden haben. Sie haben Ihren Job erledigt.«

»Sie möchte, dass Sie zu ihr kommen, Fran.« Sein Tonfall war besänftigend.

»Aber ich möchte sie nicht sehen! Sagen Sie ihr das. Sie hatte vierzehn Jahre Zeit, sich bei mir zu melden und mich zu besuchen. Sie hätte mich besuchen können, als ich acht gewesen war und eine Bronchitis hatte. Oder Windpocken mit zwölf oder bei einer Schulaufführung oder nachdem Großmutter Varady und Dad gestorben waren und mein Vermieter mich einfach auf die Straße gesetzt hat, als ich gerade sechzehn Jahre alt geworden war …«

Ich wusste, dass ich meine kühle Haltung zu verlieren drohte. Es kostete mich große Anstrengung, sie zurückzugewinnen. »Sagen Sie ihr«, fuhr ich nach einer kurzen Pause fort, »sagen Sie ihr, dass es Zeiten gegeben hat, da sie mich hätte sehen können und ich außer mir vor Freude gewesen wäre, doch diese Zeiten wären vorbei, und für sie wäre dieser Zug abgefahren.«

»Sie liegt im Sterben, Fran«, sagte er und blickte mich aus wässrigen kleinen grauen Augen an.

»Das ist eine verachtenswerte Masche, Clarence«, brüllte ich ihn an. »Wenn Sie mich schon anlügen müssen, dann denken Sie sich etwas Besseres aus!«

»Es ist die Wahrheit, ich schwöre es! Sie liegt in einer Sterbeklinik. Sie leidet an Leukämie.«

»Ist das die Wahrheit?«, hörte ich mich selbst fragen.

»Die absolute Wahrheit«, antwortete er. »Was soll ich ihr also sagen? Werden Sie zu ihr gehen?«

»Wirst du zu ihr gehen?«, fragte Ganesh.

Ich hatte ihm alles über den Paukenschlag erzählt, den Clarences Botschaft in mir ausgelöst hatte. Nicht direkt. Ich war zuerst nach Hause gegangen, nachdem ich Clarence Duke unten am Kanal hatte stehen lassen, und eine Ewigkeit in meiner Garage herumgesessen, um nachzudenken – oder es zumindest zu versuchen. Meine Gedanken wirbelten wie verrückt durcheinander. Schließlich wurde ich mir bewusst, dass irgendjemand mit mir redete. Ich bemühte mich, wieder klar zu sehen, und erkannte Ganesh, der vor mir in der Hocke saß und mich aus seinem von schwarzen langen Haaren eingerahmten Gesicht sorgenvoll musterte.

»Was ist los?«, fragte er. »Komm schon, Fran, was ist passiert?« Er streckte die Hand aus und legte sie mir auf den Arm.

Also erzählte ich ihm die Geschichte. Ich erzähle Ganesh so gut wie alles, und er hat in der Regel immer guten Rat, auch wenn ich ihn häufig nicht annehme. Doch diesmal hatte ich Rat so dringend nötig wie noch nie zuvor.

»Du solltest in Ruhe darüber nachdenken«, sagte er. »Schlaf darüber. Komm heute Abend rauf zu uns in die Wohnung und iss mit uns. Du kannst ein wenig Gesellschaft vertragen, schätze ich.«

Sie schlossen den Laden um acht, und als ich kurz vor neun nach oben in die Wohnung ging, briet Onkel Hari in der Küche Zwiebeln und verfolgte gleichzeitig auf dem kleinen Fernseher irgendein episches Video.

»Wie fühlst du dich jetzt?«, fragte Ganesh.

»Ich bin noch immer ganz aufgewühlt. Ich will sie nicht sehen, Gan. Ich weiß, es klingt gemein, wo sie doch so krank ist, aber was habe ich ihr schon zu sagen?«

»Vielleicht möchte sie dir irgendwelche Dinge sagen?«, schlug er vor.

»Ich will sie nicht hören. Was kann sie schon tun? Sich entschuldigen? Man kann sein Kind nicht einfach sitzen lassen und sich dann Jahre später entschuldigen, als wäre nichts gewesen.«

»Warum nicht?«, fragte Ganesh. »Was kann sie sonst sagen? Jeder bedauert irgendwelche Dinge, die er getan hat. Wenn man sie nicht aus der Welt schaffen kann, dann kann man demjenigen, dem man es angetan hat, nur sagen, dass es einem Leid tut. Weiter nichts. Weißt du denn, warum sie es getan hat?«

»Nein«, antwortete ich. »Ich habe immer wieder über ihre Ehe mit Dad nachgedacht, seit ich erwachsen geworden bin, und ich sehe, dass sie alles andere als perfekt war. Dad war ein lieber, freundlicher, glücklicher Mann, selbst wenn er nicht das gewesen sein mag, was man einen guten Versorger nennt. Er hatte immer eine Menge Ideen, nur dass sie irgendwie nie funktioniert haben. Trotzdem, er hat sie geliebt, und genauso …« Die nächsten Worte blieben mir in der Kehle stecken.

»… genauso hast du sie geliebt«, beendete Ganesh den Satz für mich.

»Ja. Kleine Kinder lieben ihre Mütter. Aber Mutter hat uns nicht geliebt, oder? Insbesondere hat sie sich offensichtlich einen Dreck daraus gemacht, was aus mir wird, sonst hätte sie mich mitgenommen.«

»Kommt drauf an, wohin sie gegangen ist«, sagte Ganesh.

»Oder mit wem!«, schnappte ich zurück. Ich war es leid, dass er ständig für sie Partei ergriff.

»War denn ein anderer Mann darin verwickelt?«

Ich sagte ihm, dass ich es nicht wüsste, dann nickte ich in Richtung Küche. »Erzähl Onkel Hari nichts davon, okay? Er wird sich nur unnötig Sorgen machen.«

Ganesh grinste flüchtig. »Woher weißt du das?«

Ich ließ mich tief in das alte, weiche Sofa sinken, die Arme fest über der Brust verschränkt, die Knie zusammengepresst, nicht ganz in der fetalen Position, aber fast. Ich war verängstigt, verunsichert, wusste irgendwie, was ich zu tun hatte, auch wenn ich mir von ganzem Herzen wünschte, ich könnte dem Zusammentreffen mit meiner Mutter irgendwie entgehen, während ich mir zugleich bewusst war, dass ich ihm unausweichlich entgegensteuerte. Ganesh saß in der anderen Ecke, vorgebeugt, mit den Unterarmen auf den Oberschenkeln und verschränkten Händen, während er mich besorgt musterte. Trotz seiner Fähigkeit, stets den Anwalt des Teufels zu spielen, wusste er in diesem Fall auch nicht so recht, was zu tun war.

Nachdem wir gegessen hatten, verschwand Hari in seinem kleinen Büro, um die Bücher zu führen. Ganesh und ich wuschen das Geschirr ab, dann setzten wir uns vor den Fernseher und verfolgten – oder zumindest gaben wir vor, sie zu verfolgen – eine politische Late-Night-Diskussion.

Ganesh sagte nichts mehr, weil er offensichtlich wusste, dass ich nicht in der Stimmung war, noch weiter zu reden. Es gab nur dieses eine Thema, und wir hatten alles darüber gesagt, was es zu sagen gab. Es wäre lächerlich gewesen zu versuchen, über irgendetwas anderes zu reden. Schließlich döste er ein, mit den Armen vor der Brust verschränkt, die Beine lang ausgestreckt und den Kopf auf einem ausgebleichten roten Kissen liegend. Er steht die ganze Woche über in aller Herrgottsfrühe auf, um die morgendlichen Zeitungslieferungen hereinzuholen und auszulegen.